This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Meine Tante Anna

Author: Hermine Villinger

Release Date: March 8, 2017 [eBook #54305]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK MEINE TANTE ANNA***

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt.

Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Meine Tante Anna

Alle Rechte, auch das der Uebersetzung, vorbehalten.

Copyright 1917 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

Roman

von

Hermine Villinger

6. bis 8. Tausend

Druck und Verlag August Scherl G. m. b. H.

Berlin

Unter den verwitterten Grabstätten des alten Friedhofs zu Rastatt befindet sich ein dicht mit Efeu umsponnenes Grab, dessen schlichter roter Sandstein noch keine Spuren von Verfall zeigt. Schiebt man den Efeu ein wenig zur Seite, ist auch die Inschrift noch deutlich zu lesen:

Anna Villinger.

Mein Bruder war's, der während seiner Garnisonszeit zu Rastatt das Grab der Schwester unseres Vaters entdeckte und den verfallenen Grabstein der längst Verewigten durch einen neuen ersetzen ließ.

Wir haben Tante Anna nie gekannt, nur viel von ihr gehört. So wußte mein Bruder auch, daß sie in Rastatt als Institutsvorsteherin gewirkt hatte und da verstorben war.

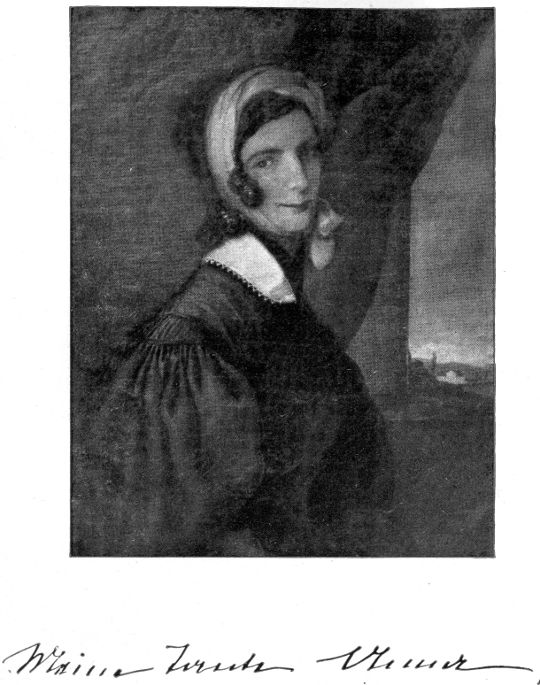

Jetzt aber ist auch meine Zeit gekommen, der eigenartigen und so mutigen Seele ein Denkmal zu setzen, indem ich sie aus ihrer stillen Gruft ins Leben zurückrufe – ich, die letzte, allein übriggebliebene der langen Reihe von Angehörigen, deren Bilder die[6] Wände meines Arbeitszimmers zieren. In ihrer Mitte, meinem Schreibtisch gegenüber, hängt das Ölbild von Anna Villinger. – Ein schmales Gesicht, von roten Locken umrahmt, in die sich ein weißes Band schlingt. Unter der schön ausgebildeten Stirn kluge dunkelblaue Augen voll Geist und warmer Güte. Die ausdrucksvollen Mundwinkel zeigen das feine Lächeln liebevollen, überlegenen Humors. Sie trägt ein dunkelblaues Kleid mit bauschigen, an den Schultern aufgefaßten Ärmeln. Den Hals umschließt ein breiter weißer Kragen.

Sie war zur Zeit, als sie gemalt wurde, Ende der Zwanzig.

Im Hintergrund des Bildes sieht man durch ein offenes Fenster ein schloßähnliches Gebäude mit kleineren Nebengebäuden inmitten eines Gartens. Dahinter blaues Gebirge.

Das Gemälde stammt von der Hand des Barons O., des Schloßherrn, in dessen Haus Anna Villinger Erzieherin war.

Im Besitz ihres Tagebuchs und einer Anzahl von Familienbriefen habe ich daraus schon früher so manches entnommen. Unter anderm die Polenzeit 1832. – Allein, wie es so geht. Das einmal Erschaute kommt nicht selten wieder, um reicher und vertiefter von neuem zu erstehen.

Anna war das fünfte Kind des Oberamtmanns Villinger in Zell im Wiesental. Alle sieben Kinder – zwei starben schon früh – wurden hier geboren, in dem kleinen freundlichen Landstädtchen an der dem Feldberg entspringenden Wiese, zwischen bäuerlichen Obstgärten, mit gelben Blumen übersäten Matten.

Ein nicht weniger liebliches Paradies fanden die Kinder bei der Versetzung des Vaters in Staufen. Das kleine Amtsstädtchen liegt am Eingang des Untermünstertals im Schwarzwald. Reben umgeben die Stadt und pflanzen sich in dichter Fülle die Berge hinan, von deren Häuptern die Überreste alter Burgen grüßen.

Das Schönste aber für die Kinder war das Amtshaus. Ein gar stattliches Gebäude, dessen Front der Turm trennte, mit der gewundenen Steintreppe. An der Außenseite des Turmes wuchs der Efeu in dichten Massen bis zum letzten Fensterchen hinan. Im Hause hohe, schöne Räume, von deren Fenstern man in den Garten schaute, der sich mit seinen alten Bäumen und saftigen Wiesen fast wie ein Park ausnahm. Obst und Gemüse gab's da die Menge, und die Oberamtmännin in einer stets sauberen, stattlich ausgebogten Haube und der breiten weißen Halskrause stand am Herd und kochte das Obst ein, den einzigen Überfluß des Hauses. Denn sonst mußte tüchtig[8] gespart werden. Die beiden älteren Töchter, so jung sie noch waren, verfertigten unter der Leitung der Mutter die eigenen Kleider und die der jüngeren Geschwister. Sie kehrten und fegten, weiße Tüchlein um den Kopf, Stuben und Kammern. Denn die Magd hatte genug mit der groben Haus- und Gartenarbeit zu tun.

Neben der tätigen, allezeit wohlgemuten Mutter hätte der Vater vielleicht einen allzu ernsten Eindruck gemacht, wenn dessen regelmäßiges, ansprechendes Gesicht nicht jenen Ausdruck von Milde und Güte besessen hätte, wie ihn die Männer der vormärzlichen Zeit aufwiesen. Mit seinem schlichten aschblonden Haar gaben er und die schwarzhaarige Gattin ein äußerst stattliches Paar ab.

Xaver, der älteste Sohn, voll Leben und Tatkraft wie die Mutter, besuchte, noch nicht siebzehnjährig, die Universität in Freiburg, um die Rechtswissenschaft zu studieren, lehnte jede Unterstützung von zu Hause ab und bestritt seinen Unterhalt durch Nachhilfestunden bei unbegabten Gymnasiasten.

Aber wenn er des Sonntags heimkam nach Staufen, da konnte sich die Oberamtmännin nicht genug tun in der Bewirtung des Sohnes, denn wenn er auch stolz zu Roß in Staufen einritt, das Bild eines flotten Studenten, das Mutterherz grämte sich unablässig ob[9] seiner Magerkeit und war überzeugt, er maß der dem Körper so notwendigen Nahrung zu wenig Bedeutung bei.

Ihre Sorgen sollten nur zu berechtigt sein. Jung verheiratet in Karlsruhe, zu Beginn einer vielversprechenden Karriere, raffte den überarbeiteten, so wenig widerstandsfähigen jungen Mann ein Nervenfieber schnell dahin.

All diesen Kindern am Tische des Oberamtmanns, stand nicht einem jeden schon damals das künftige Schicksal auf der Stirne geschrieben? So Theresen, der Ältesten der Mädchen. Mit ihrem immer bereiten: »Wie Sie wünschen, Mamale« – blieb sie der jüngern Geschwister wegen von der Schule weg, um der schwergeplagten Mutter hilfreich zur Seite zu stehen.

Anders Caton, die zweite Tochter. Sie nahm sich ihren Anteil am Leben, ohne lang zu fragen. Schwarzhaarig, mit dunkelsprühenden Augen, war sie das Ebenbild der Mutter, sowohl an Frische als an Kraft – diese lebendige Kraft, die Mutter Villinger befähigte, den Ihren ein Heim zu schaffen, wie man sich's nicht liebevoller denken konnte.

Ihre beiden jüngsten Kinder: Hermann glich Caton, und Anna, das überzarte, beinahe schmächtige Nannele, war trotz des schweren Leidens, das ihrer zarten Kindheit anhaftete, die Lebendigste von allen,[10] die Reichste an Geist und Gemüt und übersprudelnder Phantasie.

Wie oft in der Nacht stand die Oberamtmännin auf, wenn sie das leise Stöhnen des Kindes vernahm, das in seinem Bett aufsitzend, von schwerem Asthma gequält, nach Atem rang. Und einmal entfuhr es der Mutter unter Tränen: »O du mein arm's Nannele, warum grad' dir das?« »Aber Mutter,« verwunderte sich das Kind, »müssen wir nicht dem lieben Gott danken, daß es nur in der Nacht kommt und nicht am Tag, sonst könnt' ich ja nicht in die Schul'.«

Anna zählte elf Jahre, als der Vater als Kreisrat nach Freiburg versetzt wurde. Also lebten die landgewohnten Kinder in einer engen Gasse in engen Räumen. In Freiburg gab's keine Dienstwohnung wie in Staufen, keinen Garten mit Obst und Gemüse. Auch mußten die heranwachsenden Töchter jetzt anders gekleidet gehen als früher. Allein die tapfere Mutter Villinger wußte Rats. Und so war's in kurzer Zeit bei Kreisrats nicht weniger behaglich als bei Oberamtmanns im ehemaligen Schlößle zu Staufen.

Man hatte eine große Wohnung genommen und gab jungen Studentlein ein Heim im Hause. Mutter und Töchter teilten sich in die Arbeit des großen[11] Haushalts, nur von einer geringen Magd unterstützt. Aber niemand sah es ihnen an, was sie geleistet, wenn sie Punkt Zwölf am wohlgedeckten Speisetisch erschienen.

Nannele, das im schwarzen Kloster in kurzer Zeit die beste Schülerin war, hatte der Mutter unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit das Geständnis gemacht, daß sie nur darum so eifrig lerne, um später Klosterfrau werden zu dürfen.

Der schöne Traum sollte nicht lange währen.

Die Klosterfrauen, Annas Klassenlehrerinnen, kamen einmal zur Mutter zum Kaffee. Glückselig bediente das Kind die geliebten Frauen und zog sich später auf den Wink der Mutter ins Nebenzimmer zurück. Sie nahm ihr Reißbrett, um die Rokokouhr auf der Kommode abzuzeichnen, ein schon begonnener Versuch.

Plötzlich horchte sie auf. Mutter sprach in einem Ton, den Anna nie an ihr gehört. Die Tür war nur angelehnt, daher jedes Wort zu verstehen.

»Um Caton ist mir nicht bang, liebe Frau Stephanie,« sagte die Mutter, »wohl aber um Therese und Anna. Was soll aus ihnen werden? Man weiß ja, wie apprehensiv die Menschen, hauptsächlich die Männer, gegen rote Haare sind. Und wir haben kein Vermögen, unsre Kinder haben nichts zu erwarten,[12] wenn unsre Zeit gekommen ist. Wie oft kann ich in der Nacht nicht schlafen und mache mir Vorwürfe, daß ich Therese so früh aus der Schule behalten. So kann sie nicht einmal Erzieherin werden, und wie soll ich sie mir in einer untergeordneten Stellung denken! Xaver versichert mir zwar immer wieder, er werde Sorge für seine Schwestern tragen, deren Wohl ihm mehr am Herzen liege als das eigene. Aber das kann ich doch nicht von diesem Sohn verlangen, der jetzt schon daran denkt, sich eine Häuslichkeit zu gründen.«

»Frau Kreisrat,« nahm Frau Stephanie das Wort, »vertrauen Sie auf Gott, Sie haben brave Kinder. Nanneles Leiden ist zwar eine traurige Mitgabe für das Kind, aber das hindert sie nicht, in ihrer Klasse die beste Schülerin zu sein. Ohne ihr Leiden wäre sie uns eine hochwillkommene Kraft im Kloster. Aber warum soll sie nicht eine ausgezeichnete weltliche Lehrerin werden, da sie alle Anlagen dazu hat?«

Mutter Villinger schaute wie gewöhnlich, bevor sie ins Bett ging, nach ihrem Nannele, das in einem winzigen Zimmerlein neben den Eltern schlief.

Ganz still lag sie, während ihr die Tränen unaufhaltsam über die Wangen flossen.

Als die Mutter zu ihr trat, schluckte das Kind mit aller Gewalt seinen Schmerz hinunter und schlang den Arm um den Hals der Mutter.

»Sie können ruhig schlafen, ganz ruhig, Mutterle, ich werd' eine ausgezeichnete Lehrerin und verdien' viel, viel Geld. Dann ist auch für Therese gesorgt, und wir brauchen unserm Xaver nicht zur Last zu fallen.«

Und nun soll ihr Tagebuch, sollen ihre Briefe für sie sprechen. Freilich muß ich hier und dort, oft sogar, ergänzend eingreifen, um zur Lebendigkeit des Gesamtbildes möglichst beizutragen, indem ich das Gehörte und auch die eigene Phantasie zu Hilfe nehme.

Mein Tagebuch,

angefangen an meinem 16ten Geburtstag 1827.

Ich wollte schon vor Jahren ein Tagebuch beginnen, aber da war ich noch ein Schulkind, und die Kamarädle ließen mir keine Ruhe. So habe ich damals nur Selbstgespräche gehalten in der Nacht, wenn das Schnaufen kam, Asthma genannt.

Jetzt bin ich aber aus den jüngeren Jahren in ein reiferes Alter hinübergeschritten, habe die Klosterschule verlassen und mein deutsches und französisches Examen gemacht. Wenn die Hausarbeit getan ist, darf ich die französische Konversationsstunde im Kloster weiter besuchen, und zu meinem heutigen Geburtstage wurde ich von meinen gütigen Eltern mit der Erlaubnis überrascht, mein Zeichentalent weiter bilden zu dürfen. Oh, Xaver, mein unvergeßlicher, geliebter Bruder,[14] hätte ich statt deiner sterben können! An mir hätte die Welt, hätten die Meinen nichts verloren. Aber das Los hat ihn getroffen. Mit sechsundzwanzig Jahren, beim Beginn einer vielversprechenden Laufbahn, mußte er von seiner jungen Frau, von seinen Eltern und Geschwistern scheiden. Mit ihm starb mir ein großer Teil meines Lebensglücks. Wir klagten uns unsern Schmerz nicht in lauten Ausbrüchen, sanft weinend sprachen wir von unserm Abgeschiedenen miteinander, so in dumpfer Zurückgezogenheit nur unserm Schmerz lebend. Aber die Freunde kamen und führten uns hinaus in die schöne Natur, und wir konnten uns ihrer wieder freuen. Ja, wir mußten uns aufraffen, denn war Caton nicht Braut, hatten wir nicht an ihrem edlen, vortrefflichen Ludwig einen neuen Bruder gewonnen!

Wie schön war unsre Schwester bei ihrer Vermählung! Es war ein unvergeßlicher Augenblick in dem sonnendurchleuchteten Münster, als die beiden jungen, so schönen Menschen das heilige Jawort auf den Stufen des Altars tauschten.

Ach, nur zu bald schlug die Abschiedsstunde, und fort rollte der Wagen mit der geliebten Schwester. Im fernen Norden, in Hannover, wird fortan ihre Heimat sein.

1. 6. Mit welcher Sehnsucht erwarteten wir die ersten Nachrichten von Caton. Schon drei Tage vor dessen Ankunft erwarteten wir ihren Brief, an dem letzten aber mit Gewißheit. Die Mutter lud deshalb unsere intimsten Freundinnen mit ihren Müttern ein, Fromherzens und Ruofs und Malchen und Lenchen, teilzunehmen an einer zu erwartenden Freude oder uns zu trösten über deren Ausbleiben. Aber sie blieb nicht aus! Es kam Kunde von Caton. Sie war gesund und glücklich, zeitweiliges Heimweh abgerechnet. Oh, wie schwammen die Tränen der Wonne in jedem Auge! Mutter in ihrer Freude sprang auf und holte den noch vorhandenen großen Efeukranz, der an Catons Hochzeit die Wände zieren half. Mit diesem Kranz umkreisete sie den teuern Brief der Schwester, daß er, so in grünem Schmuck prangend, den Freundinnen entgegenlachen sollte. Und sie kamen und lachten und weinten ein wenig vor Rührung beim Vorlesen des Briefes.

Bei dieser Gelegenheit will ich eure Namen in mein Tagebuch einschreiben, ihr Freunde meines Herzens und unsres Hauses, damit ich mich eurer Freundschaft freue, so oft ich dieses Blatt durchlese.

Zuerst die mir am nächsten stehenden: Lenchen von Mohr, die arme Lotte, unseres Xavers Frau, und deren Schwester, mein kluges Malchen Roth. Malchen[16] Wänker, Mutters Jugendfreundin, die Hofrätin, Amanns, Holzhauers, Fromherzens, Ruofs, Gräfle, Kalm, Schaffroth, Molitor, Fr. von Berg, Metz, Baumgärtner und meine Lehrerinnen, die Klosterfrauen. Ihr alle, die ihr uns liebreich beigestanden seid bei dem so schmerzlichen Verlust unsres geliebten Xaver, bei unsres guten Vaters Krankheit und bei Catons Scheiden aus der Heimat, in ewiger Dankbarkeit werde ich eurer gedenken.

30. 6. Oh, daß ich so viel Gewalt über mich vermöchte, meinem Gemüte eine ruhigere Haltung zu geben! Mit Paulus möchte ich ausrufen: »Was ist es, das ich nicht will, daß ich tue, das tue ich; und das ich tun will, das tue ich nicht!« Meine zu große Offenheit, mein unüberlegtes Sprechen und Lachen, wie viele bittere Stunden danke ich schon von der Schule her dieser unglückseligen Eigenschaft. Auch heute habe ich wieder Ursache, mit mir unzufrieden zu sein. Die Hofrätin war zum Kaffee da. Wie oft bin ich ihretwegen schon geschmält worden, wie viele sanfte Fußtritte ernte ich unter dem Tisch von Therese, wenn ich, was alle paar Augenblicke geschieht, der Hofrätin den Knäuel suche, wobei ich den Faden nicht selten mit Vorliebe verwirre, um meiner Lachlust frönen zu können.

Wie soll man aber auch ernst bleiben!

Kugelförmig kommt sie zur Türe hereingeschossen, auch beim schönsten Wetter behauptend, sie komme durch »der dicker Dreck.«

»Ja, Kreisrätin, über dich geht mir halt nix, wenn mei Herz voll ist – guter Tag, Kinderle, jetzt denke au, mei Hofrat selig isch mir heut Nacht wieder im Traum erschiene. Recht zufriede würde er im Himmel sein. Ich soll doch auch kommen. Jetzt wird mir's nimmer besser – mir pressiert's nit. Mei Leine isch noch beim Weber, mei Garn nit auf der Bleich. He, do möcht mer zipfelsinnig werde. ›Komm doch au‹ – grad' wie früher, der nämlich bockbeinig Hofrat, nit ein Brösele g'scheiter.«

Der Knäuel fiel unter den Tisch, ich flugs hinter ihm her, dabei stieß ich den Kopf an.

»O Herrjegerle, Nannele,« rief die Hofrätin aus, »du dauerst mich. Der Hofrat selig hat allemal g'sagt, ihn treff' noch der Schlag mit der lumpige Knäuelsucherei alleweil. Aber ich hab' ihm d' Nas' drauf 'tunkt: dei Schwester hat sechs lebendige Mädle und isch die größt' Schlamp in der Stadt. Wo soll denn da e Aussteuer herkomme? Ja, wenn ich kei G'wisse hätt' – aber ich hab' eins, und so kriegt e jed's sei Bett, sei Leine für Hemde, Hose, Nachtjacke, Bettücher, Tischtücher, Serviette und Handtücher und ebenso drei[18] Dutzend Strümpf'. Mei Geld kriege sie nit, mei Geld kriegt mei leibliche Schwester und ihr Bube. Ich bin halt für Bube. Alle Abend bet' ich ein Vaterunser, daß im Hofrat seine Nichtene unter d' Haub komme. Ach, wenn doch einer käm' und des bös' Karolin' mitnähm' – am liebste bis nach Amerika nei. Aber ich fürcht', die wüscht' Nas', die's hat, verdirbt jedem der Guschto, und des boshaftig' Mädle bleibt uns auf'm Hals – Nannele, Nannele,« sie drohte mit dem Finger, »um dich ist mir's au ein wenig bang – 's heißt allgemein, du lernsch zu viel. Gib acht, gib acht, das tut der Weiblichkeit Abbruch. G'scheite Frauenzimmer bekomme kei Mann, seiner Lebtag nit.«

»Und Caton,« fragte ich, »ist Caton vielleicht nicht gescheit – und erst die Mutter, Frau Hofrätin?«

»He jo, he jo,« lachte sie auf, »weisch noch, Kreisrätin, wie wir klein ware und sind vom Schloßberg 'runter g'saust auf unsre Schlittele, und über einmal, bums, fliegt dei Schneeballe einem Herr an der Kopf. ›Mädele‹, sagt er und schaut dich zornig an, ›sag, was verdiensch jetzt?‹ ›He‹, hasch g'sagt, ›e Schokoladtäfele‹ – Und hasch richtig eins kriegt.«

Alsdann heißt's: »Kinderle, ich muß gehe – wo sind meine Handschuh – ach Gott, mei Schirm, mei Mantel – richtig, 's fehlt mir e Stricknadel – schaut[19] her, rutscht mir nit der falsch Zopf – lehnt mir e Haarnadel – Kreisrätin, 's tut mir leid, aber du magsch sage, was du willsch, mei Weber isch doch besser als deiner, da beißt kei Maus der Fade ab.«

Vater nennt die Hofrätin »die heitere Person«, und wirklich, sie ist ein rechter Segen für uns, wenn Mutter wieder in ihre Sorgen um unsre Zukunft verfällt und sich darob grämt. Ein Nachmittag mit der Hofrätin kuriert sie besser als alle unsre Vorstellungen.

20. 7. Heute sagte Mutter: »Ich will am Nachmittag nach der Hofrätin sehen, sie war schon so lang' nicht da. Ich hab' mir's überlegt, ihr Leine ist wirklich schöner als meins. So will ich's denn mit ihr besprechen, und 's mit ihrem Weber versuchen.«

Wir waren gerad' mit dem Mittagsmahl fertig, als die Magd von der Hofrätin eintrat und heulend ausrichtete: »Eine schöne Empfehlung und Sie solle gleich komme, Frau Kreisrätin, d' Frau Hofrätin will sterbe.«

»Daß sie's will, glaub' ich meiner Lebtag nicht«, sagte Mutter, indem sie mit zitternden Händen ihren Hut aufsetzte. Ich half ihr beim Anziehen, und obwohl sie sagte: »Bleib du nur daheim« – ließ ich sie nicht allein gehen.

Als wir bei der Hofrätin eintraten, saß der geistliche Rat am Krankenbett, so daß wir gleich wieder umkehren wollten. Aber die Hofrätin rief mitten aus dem Beten heraus: »Nur bleibe, nur bleibe, bin glei fertig –« sprach ein kräftiges Amen und schickte den Geistlichen hinaus zur Magd, sie zu zanken, daß sie das Garn noch nicht zum Weber und das Tuch nicht auf die Bleiche getan.

»Sage Sie's ihr nur recht, Hochwürde – hinsitze und heule isch der größt' Zeitverlust – d' Kreisrätin bleibt bei mir, bis ich mei letzter Seufzer tu, wenn's Gott's Wille isch – auf alle Fäll' aber muß vorher Ordnung in mei'm Sach sein, eh' ich ins Jenseits geh' –«

Der Geistliche ging, und Mutter und ich setzten uns zur Hofrätin ans Bett. Das Herz klopfte mir, Mutter liefen die Tränen über die Wangen. Zu den beiden Fenstern schien die Sonne herein.

»Schön's Wetterle,« sagte die Hofrätin, »geh, lang mir au mei Stricket, Nannele, bin grad' am Ferse – und lupf mich ein weng.« Ich tat's, und sie begann eifrig zu stricken.

»Wirsch endlich zugebe, Kreisrätin, daß dein Weber mei'm Weber nit's Wasser reicht?«

»Ach ja, ja«, preßte die Mutter hervor.

Die Hofrätin sah von ihrem Strickzeug auf:

»O Herrjegerle, ich glaub' gar, du heulsch, Kreisrätin – horch, ich geb' dir ein guter Rat – laß es lieber bleibe, ich glaub', 's isch wieder mit der ganze Sterberei nix. Der Doktor isch e alte Kuh – dreimal hat er mich schon aufgebe und mei ganzer Haushalt in Unordnung versetzt. Ich hab' gute Luscht und mach' ein neuer Pakt. Geh, hol mir au ein Glas Wein, Nannele – So –«

Sie trank's mit einem Zug leer. Alsdann wendete sie sich gegen die Wand, schlief ein und schnarchte sogar. Mutter und ich blieben halb ängstlich, halb vergnügt am Bett sitzen.

Als der Doktor kam, warf er einen raschen Blick auf die Hofrätin, dann noch einen, schüttelte den Kopf und brach in lautes Lachen aus.

Sie erwachte.

»So,« sagte sie, »au noch lache, wenn einer nix kann – Ihne sterb' ich wieder!«

Darauf sind Mutter und ich so heiter nach Haus gekommen, als kämen wir von einer Hochzeit.

28. 7. Trotz aller Vorsätze, ich habe keine Freude an mir. Meine Fortschritte im Guten sind nur winzig; meine Opfer – z. B. Küchenarbeit – werden nur zögernd vollbracht, der unsagbar großen Freude am Lesen zuweilen, wenn auch nur auf Minuten,[22] heimlich nachgegeben. Meine Weichlichkeit hat mich noch nicht verlassen. Mein Hingeben an die Phantasie und mein behagliches Schwimmen in ihr, besonders nach dem Erwachen, bevor ich aufstehe, hat mir schon manche Stunde geraubt, in der ich rüstig etwas Nützliches hätte tun können. Oh, warum ist man auch beim Erwachen so dumm! Oder bin ich's nur? Ich sagte mir schon beim Einschlafen: morgen will ich früh aufstehen, auf Ehre! Hätte mich die Übertretung ehrlos gemacht, wie oft wäre ich's schon gewesen. Ich nahm mir vor, beim Erwachen ein mahnendes Wort, das arge Wort Schande zu sagen, überzeugt, daß mich das plötzlich aufrütteln würde. Ich erwachte, sagte richtig Schande, Schande, kehrte mich um und überließ mich von neuem meinen Träumereien.

Hier kann nur ein rascher Entschluß, ein kühner Sprung aus dem Bett helfen. Morgen und fortan will ich diesen Sprung tun. Ich will.

10. 8. Gestern in großer Gesellschaft bei St. Ottilien gewesen, am schönsten Frühlingstag der Welt. Eine ganze Karawane von Hofräten, Kreisräten, Professoren und Doktoren samt Gattinnen, Müttern und Tanten. Voran die ledigen Professoren und Studenten in Gesellschaft der hellgekleideten[23] jungen Mädchen, unter denen Amalie v. Berg, Pauline von Marschall und Marie von Rotteck die schönsten waren.

Auf dem Gipfel des Schloßberges machte man halt, um Umschau zu halten. Alle Bäume und Gesträuche, soweit das Auge sehen konnte, prangten in ihrem jungen Grün. Über das sich im Hintergrund erhebende Gebirge breitete sich ein zarter Duft von lichtem Blau, das in das dunklere Blau des Himmels hinüberzufließen schien. Zu unseren Füßen lag unser liebes Freiburg, in dessen sich majestätisch zum Himmel erhebendem Dome eine tiefe Glocke zur Andacht rief, während auf dem Karlsplatze die um diese Zeit exerzierenden Soldaten ihr »Eins, zwei« bis zu uns heraufschallen ließen. Wer zählt all die Dörfle, die wir überall im Sonnenschein aufblitzen sahen? Das Lorettobergle drüben, das Schaumburgische Schlößchen, die Eichhalde, der Hebsack und andere Landhäuser spielten hinter wilden Kastanienbäumen und Pappeln Versteckens miteinander, und dunkle Tannenwälder umsäumten die lichtgrünen Wiesen im Tal. Ich lernte auf dem Weg nach St. Ottilien die Professoren Monz und Schmidt kennen. Der erstere ist Professor der Geschichte an der Universität, Schmidt ist Geistlicher. Vom Sehen kannte ich beide, letzteren besonders durch seine herrlichen Predigten im Seminarium.[24] Mehr als einmal fiel mir beim Zuhören ein: Zum Seraph fehlen ihm nur die Flügel. Nun schritt er ganz schlicht neben mir her, ein wenig schüchtern fast, denn mit dem lebhaft redenden Professor Monz schien er nicht wetteifern zu wollen, und obwohl ich sehr gern den Reden des gelehrten und weitgereisten Mannes lauschte, im geheimen war mir der stille, sinnig blickende Professor Schmidt doch interessanter, wie der tiefe, undurchdringliche Brunnen mehr zum Nachdenken reizt als das klar dahinfließende Wasser. Wir kamen auf Lektüre zu sprechen, und Schmidt erklärte, Erhabeneres als Klopstocks Messiade gäbe es nicht, worauf Monz lächelnd meinte: »Vielleicht für Freiburg, aber die Welt ist groß.«

Schmidt schien mir unmutig zu erröten. Ich stellte mich sofort auf seine Seite, indem ich erklärte:

»Vielleicht hat die große Welt nicht immer den besten Geschmack.«

»Aber sie geht mit Meilenstiefeln im Vergleich zu Freiburg«, sagte Monz.

»Ist das ein Glück?«

»Es fragt sich, was Sie unter Glück verstehen«, sagte Monz. »Für mich ist Glück gleichbedeutend mit Fortschritt, Entwicklung, Macht.«

Ehe ich noch darüber nachdenken konnte, sprach er[25] von Humboldt, Goethe, Platen. – Alle diese Großen seien noch nicht eingedrungen im Süden Deutschlands. Körners Freiheitslieder, die den Norden aufgerüttelt zum Handeln, in dem zerstückelten Deutschland, sie hätten noch kein Echo gefunden. Und er sprach mit erhobener Stimme:

Ich fragte, von wem das sei.

Er sagte: »Von mir, für Schinznach gedichtet.«

Ich schwieg. Also ein Dichter, wenn auch nicht mein Dichter. –

So kamen wir im Schatten des ganz vom lichten Buchenwald umschlossenen St. Ottilien an. Lautes Leben umgab die alte Wallfahrtskapelle. Die Tische waren gedeckt. Aus dem kleinen Wirtshaus brachten sie Kaffee und Tunkes die Menge. Professor Monz sowie Schmidt setzten sich zu Villingers an den Tisch, auch Hofrat Amann. Lenchen sagte mir leise ins Ohr:

»Du, so gescheit rede kann ich nit« – und lief davon.[26] Als dann Vater, Monz und Amann ernste Politik trieben, machte auch ich mich aus dem Staube und ging zur Kapelle. Lenchen kam zu mir, und wir schritten die beiden Steinstufen hinab in die nur schwach vom Tageslicht beleuchtete Grotte. Ich hörte Tritte, wußte sofort, daß es Professor Schmidt war, und wurde rot.

»Ich bin gerne hier,« sprach er, »im Reiche dieser Legende,« nahm vom Wasser, das aus dem Felsen fließt, und benetzte sich Augen und Stirne. »Es ist nicht die Tatsache an und für sich, die Legende der jungen Christin Odilie, die, verfolgt von ihrem heidnischen Freier, zu Gott rief vor diesem starren Felsen, dessen hartes Gestein sich alsbald öffnete und hinter der Jungfrau wieder schloß. Seither sind Hunderte von Jahren dahingegangen, wenige Menschen nur wissen noch von dem Wunder, das Gott an der heiligen Odilie getan, und doch pilgern wir nach wie vor zu dem wundertätigen Quell, an dessen für das Auge so heilsame Kraft wir nicht aufhören zu glauben. Denn wenn diese Kraft auch nur illusorisch wäre, sie ist das Symbol von der Lichtquelle, die dem Leben eines heiligen Menschen entquillt, und in der wir unbewußt wandeln und uns besser fühlen. Haben Sie das Gedicht von Professor Monz ›St. Ottilien‹ gelesen?« wandte er sich an mich.

Ich sagte nein.

»O, so lesen Sie es nicht,« sprach er, »der fromme Ort würde Ihnen dadurch entweiht.«

Ich nahm mir fest vor, dieses Gedicht nie zu lesen, allein, o Himmel, auf dem Heimwege fing Professor Monz mit einem Mal an zu deklamieren:

Eingedenk der Worte Professor Schmidts nahm ich all meinen Mut zusammen, indem ich ausrief:

»Halten Sie ein, Herr Professor, unsere heilige Ottilie ist uns lieber als die Ihrige.«

Worauf er lachte, während Professor Schmidt, der vor uns herging, sich umwandte und mir zunickte.

30. 5. Ist es vermessen oder anmaßend oder undankbar, daß ich mich trotz allem, was ich an Liebe empfinde und besitze, doch immer noch heimlich nach einer Seele sehne, die ich bewundern, zu der ich aufsehen kann? Monz, den ich nun öfter sehe, ist wohl zu[28] bewundern, denn mit ihm kommen neue Interessen in unser engbegrenztes Leben, was nicht hoch genug zu schätzen ist. Aber ihm fehlen die Grazien. Er ist rücksichtslos und doziert immerfort, als habe außer ihm kein Mensch etwas zu sagen, und besonders kränkt mich seine fast geringschätzige Art Schmidt gegenüber. Und es rührt mich in tiefster Seele, daß dieser die Demütigungen von seiten des Weltmenschen so wenig empfindlich, ja geradezu freundlich hinnimmt. Ach, ich weiß wohl, daß er der Bessere ist. Zugleich aber fürchte ich mich vor ihm, denn würde ich mich diesem seinen Einfluß ganz überlassen, so dürfte ich ja die Bücher nicht lesen, von denen Monz spricht, und die doch einen so heißen Wissensdurst in mir wachrufen.

3. 2. Wie wunderbar ist dieses schnelle und unverhoffte Sichfinden zweier verwandter Seelen! Es war auf einem thé dansant bei Herrn von Rotteck, wo ich Maria von Verleb kennen lernte. Sie tanzte nicht, und da ich auch nicht tanze, führte uns Herr von Rotteck zusammen, uns zu einem Schwätzwalzer engagierend, was mir ein reichlicher Ersatz war für alles Tanzen der Welt.

Herr von Rotteck erzählte uns von der neuen Oper »Oberon« von Karl Maria von Weber, und wir bekamen so den ganzen, überaus reizenden Text zu[29] hören. Hierauf sprach er von Jean Paul. Ach, und ich hatte nichts von diesem großen Dichter gelesen, konnte nur mit hungriger Seele den Herrlichen preisen hören.

Als wir allein waren, fragte mich Frau von Verleb, ob ich Jean Pauls Schriften nicht kenne. Ich sagte: »Ach nein, noch nicht.«

Oh, wer beschreibt meine Freude, als mir Frau von Verleb mit einer geradezu unbeschreiblichen Liebenswürdigkeit ihre Bibliothek zur Verfügung stellte. Ich kann es auch wirklich nicht verkennen, daß ihr Blick mit fortgesetztem Wohlbehagen an mir hing.

Sie ist schön. Dunkelblonde Locken, leicht wie Schaum, umgeben ihr bleiches Gesicht, dessen Ausdruck immerzu wechselt zwischen leuchtender Freude und plötzlicher Wehmut. Sollte sie einen Kummer haben? Herr von Verleb sieht seiner jungen Frau jeden Wunsch von den Lippen ab, und die Freunde des Hauses, darunter Professor Monz, wetteifern, ihr eine Freude zu bereiten. Monz soll ihr eifrigster Verehrer gewesen sein. Sie zog ihm Verleb vor, der eine ungemein leichte, heitere und liebenswürdige Gemütsart hat.

Als er mich neulich fragte, wie mir »Hesperus« gefallen, mußte ich bekennen, daß ich erst einen kleinen Teil des herrlichen Buches gelesen habe. –

»Erlauben Sie, das begreife ich nicht«, rief Herr von Verleb aus.

Ich machte es ihm aber begreiflich, indem ich ihm offen sagte, daß es in unserm Haus viel zu viel Arbeit gebe, als daß ich mir gestatten dürfte, unter Tags zu lesen, die Mutter aber so gut sei, mir oft des Nachts im Bett vorzulesen, während ich beim Nachtlicht Handarbeiten mache.

»Mein braves Villingerle«, sagte Frau von Verleb, als wir allein waren, »gib mir die Hand, wir wollen uns du sagen, denn siehst du, meistens sind die tüchtigen Leute langweilig und voll Eigendünkel, aber du bist heiter wie ein Kind, eine Wohltat für mich, die ich mich so nach Heiterkeit sehne.«

10. 3. Es scheint, ich habe den Namen meiner Freundin Maria Verleb zu oft auf den Lippen getragen, und so habe ich die Erfahrung machen müssen, es ist besser, das Herz behält sein Lieben für sich.

Karoline und ich rieben uns aneinander seit unserer Kindheit in scherzhaften, sehr oft auch heftigen Kampfgesprächen. Mit vielen Talenten und einem zierlichen Figürchen begabt, mußte sie oft Spott wegen ihrer Nase erleiden, dem Entenschnabel, wie ihre Tante Hofrätin sagt.

Wirkliche Neigung habe ich nie für Karoline empfunden, aber durch alle Klassen saßen wir Seite an Seite und gingen dann auch gewohnheitshalber miteinander nach Hause.

So auch heute nach der französischen Konversationsstunde im Kloster. Unglücklicherweise entschlüpfte mir unterwegs der Name Maria von Verleb.

Alsbald warf mir Karoline mit einem wahren Hohn vor, ich habe ein Herz wie ein Theater. Nicht genug an meinen Schwestern und zahllosen Freundinnen, sei ich zu jeder Zeit bereit, mein Herz an eine neue Kreatur zu hängen. Und nicht genug, ich liebe auch Männer, sei nicht modest in deren Gegenwart wie andere junge Mädchen, sondern habe die Kühnheit, mich in Gespräche mit ihnen einzulassen und meine Meinung zu verteidigen – sogar gegen einen Professor Monz und Schmidt. In den letzteren sei ich überdies verliebt, was meine Augen deutlich verrieten.

Ich erschrak so heftig, daß ich kein Wort hervorbrachte, sondern sie nur ansah. Sie wich von mir zurück, indem sie das Gesicht mit den Händen bedeckte:

»Ich fürchte dich«, schrie sie, »ich fürchte dich, du machst so schreckliche Augen.«

O armselige Herzen voll unbilligen Vorurteils, wie seid ihr hart und ungerecht! Aber so schuldlos ich[32] auch bin, in einer Beziehung war mir diese verwundende Berührung heilsam – sollte ich wirklich zu viel Entgegenkommen für Professor Schmidt gezeigt haben? Er ging neulich, als es regnete, ohne Schirm an unserm Haus vorbei, und ich lief hinunter und brachte ihm einen. Das also ist bemerkt und übel gedeutet worden.

Ach, der Mensch ist doch so ohnmächtig, denn wenn sich meine Augen freuen, wie soll ich das wissen und bemeistern können?

Und warum nicht viele Menschen liebhaben, warum nicht neue Freundinnen neben den alten gewinnen dürfen? Liebt nicht auch eine Mutter alle ihre Kinder und wenn sie noch so viele hat? Als unser geliebter Xaver starb, war Mutters Schmerz so tief und gewaltig, als habe sie mit diesem einen Kind ihr einziges verloren. Als Hermann, unser Benjamin, in schwerer Krankheit lag, war's da anders? Und hielt sie nicht Caton in der Trennungsstunde so fest in den Armen, als könne sie von diesem Kind nimmer lassen?

Wenn Mutter Theresens Schultern klopft, sagt sie nicht: meine Beste, meine Brävste? Und wenn ich leide in der Nacht und Mutter kommt, bin ich da nicht ihr geliebtestes einziges Kind? Nein, ich verschließe mein Herz nicht, und ich kann es nicht verschließen,[33] weil mich alles Große, Gute, Herrliche, weil jede Vortrefflichkeit mich mit unendlicher Bewunderung erfüllt.

Und was ich mir schon so oft vorgenommen, diesmal halte ich's: Mit der Freundschaft für Karoline ist es zu Ende.

Im Hause ist Freude und Glückseligkeit. Immer von neuem fließen die Tränen – Freude- und Dankestränen gegen Gott – Caton, unsere heißgeliebte Caton hat einen Sohn! Schön und bedeutungsvoll ist der Geburtstag des jungen Weltbürgers. Er kam am Tage der unschuldigen Kindlein zur Welt.

4. 4. Wir sind unendlich glücklich in unserer neuen Wohnung in Oberlinden. Es sind eigentlich zwei Wohnungen, eine rechts und eine links. Vater wohnt in der einen mit Hermann und den Studentlein, Mutter, wir Mädchen und zwei junge Pensionärinnen schlafen auf der andern Seite. Lorchen und Annele sind Waisen, reiche Wirtstöchter aus Heitersheim, die bei uns Schliff lernen sollen und Französisch. Wie fühle ich mich mit einem Male so wichtig und innerlich zufrieden in meiner neuen Stellung als Respekt einflößende Lehrerin, denn auch[34] unsern jungen Franzosen unterrichte ich in der deutschen Sprache. Er macht mir mehr Vergnügen als unsere unendlich schwer kapierenden Landpommeränzle. De Ber fragte mich gleich in der ersten Stunde: »Wie heißt je vous aime?« Ich sagte ihm: »Ich verehre Sie.« Nun verehrte er mich alle zehn Minuten, und bei Tisch ging die Verehrung erst recht los. Alles, was ihm schmeckte, verehrte er. Wir kamen aus dem Lachen nicht heraus.

Auch die andern jungen Leute sind nett und bescheiden, ganz anders als welche, die wir schon hatten, die die größten Ansprüche auf Bildung machten oder überbildet waren und abgeschmackt blumig in ihren Reden. Wie unbehaglich fühlten wir uns in solcher Gesellschaft, wie fürchteten wir uns vor ihrer Wortdeuterei und Scharfrichterei. Jetzt fürchte ich mich nicht mehr, ich hatte sogar die Kühnheit, meine ganze Familie an Kühnheit zu überbieten. Die Eltern konnten sich nicht überwinden, den jungen Akademikern zu sagen, daß sie mit sauberen Händen zu Tisch kommen möchten. Da entdeckte ich eines Tages zu meinem Vergnügen an Lorchens Fingern Tintenkleckse. Ich machte mein ernsthaftestes Lehrerinnengesicht und gebot Lorchen, den Tisch zu verlassen und mit sauberen Händen zurückzukommen. Unsaubere Hände bei Tisch seien ein Greuel. Lorchen erhob sich[35] blutübergossen, Vater und Mutter sahen mich erschrocken an, Therese schlug die Augen nieder. In diesem peinlichen Augenblick sprang de Ber plötzlich auf: »Ick auch verehre saubere Hände« – und lief zur Türe hinaus, die andern Jünglinge hinter ihm drein. Und seitdem haben wir nicht mehr zu klagen.

Den 7. Mai feierten wir Oberlindner das hundertjährige Alter unseres Lindenbaums.

Mutter in ihrer Voraussicht hatte zwei große Kuchen gebacken und eine tüchtige Platte voll Sträuble. Gleich nach Tisch kamen die Freunde, und nicht nur diese, sondern auch alle Bekannte bis ins dritte und vierte Glied; auch Rotteck mit seinem lieblichen Töchterlein. Natürlich war mein ganzes Herz bei Maria von Verleb, aber ich konnte ihr nur zunicken, so viel gab's zu tun, um all die Gäste zu bedienen. Kamarädle Lenchen, Malchen Roth und Malchen Wänker, Baurittele und Fromherzle halfen uns getreulich.

Als auf dem Platz drunten die Schulkinder anmarschierten und eng die Linde umstanden, deren Zweige mit rot und gelben Schleifen geschmückt waren, die lustig im Sonnenschein flatterten, huben die jungen Stimmlein zu singen an.

Alles drängte sich auf den Altan oder an die Fenster, und man fand sich zusammen, wie man zusammen[36] gehörte – die Hof-, Gerichts- und sonstigen Räte samt hochlöblichen Gemahlinnen, die Studentlein mit den jungen Mädchen, die alten Damen und die Hofrätin mit dem Strickstrumpf.

Unten der Gymnasialdirektor hielt eine Rede über die schöne Sitte, Bäume bei besonderen Anlässen zum bleibenden Gedächtnis einzupflanzen.

Er sagte uns: »Einen hervorragenden Platz nimmt in dieser Hinsicht die Linde ein. So hat die alte Zähringerstadt Freiburg im Breisgau zwei Plätzen die Namen Oberlinden und Unterlinden gegeben. Nach schriftlicher Überlieferung wird die obere Linde schon in einer Urkunde von 1291 erwähnt. Kriegszeiten und Friedenszeiten spielten sich unter diesen ehrwürdigen Bäumen ab, die nach ihrem Ableben immer wieder durch eine Nachfolgerin ersetzt wurden.«

Der Rede folgte ein Lied, an das sich die Austeilung der Brezeln anschloß. Die Kinder lärmten und schrien nach Lust. Zum nahen Schwabentor drängten die Bauersleute herein in ihren farbigen Trachten; darüber der tiefblaue Himmel in seinem strahlenden Sonnenglanz. Es war ein ungemein lebhaftes Bild, dem Maria und ich Arm in Arm vom Fenster aus zuschauten. Ich konnte nicht umhin, zu bemerken, daß Marias sonst so leuchtender Blick einen besonders[37] müden, ja fast leidenden Ausdruck hatte. Es fiel mir schwer auf die Seele, allein ich überwand mich, und indem ich wohl innerlich litt, suchte ich Maria durch allerlei Späßle aufzuheitern, was mir Gott sei Dank gelang. Ich hatte, ganz von dem einen Wunsch beseelt, ihr liebes Gesicht zum Lächeln zu bringen, nicht gehört, daß sich die Türe öffnete, als plötzlich Professor Monz und Professor Schmidt vor uns standen. Ich ärgere mich noch jetzt über meine große Verwirrung in dem Gefühl meines tiefen Errötens. Aber beim Anblick von Professor Schmidt fielen mir unglücklicherweise Karolinens Worte ein, daß meine Augen nur zu deutlich verrieten, was ich empfinde. So fehlte mir im ersten Augenblick alle Haltung, und ich war nahe daran, in Tränen auszubrechen. Marias erstaunter Blick trug noch zu meiner Verwirrung bei, so daß ich ganz unvermittelt, bloß um etwas zu sagen, an Professor Schmidt die Frage richtete, ob er am nächsten Sonntag im Seminarium wieder predige, und fügte hinzu, ich hätte manchmal die Empfindung, als sei mir Gott in einer schlichten Kirche näher als in einer prächtigen.

»Wie stellen Sie sich Gott eigentlich vor?« wandte sich Monz mit einem gewissen Lächeln an mich.

Äußerst befremdet, gab ich ihm etwas empört zur Antwort, daß ich mir darüber noch keine Vorstellung[38] gemacht habe. Ich wollte mehr sagen, fühlte jedoch, daß mich Professor Schmidt ansah, und wünschte darum sehnlichst, diesem Gespräch ein Ende zu machen. Aber schon erklärte Professor Monz, die meisten Menschen dächten sich Gott als einen bürgerlichen Mann, der fortwährend über dem Schuldbuch sitze und subtrahiere und addiere und jeden Heller dreimal umdrehe.

Da mußte ich unglückseliges Nannele wieder einmal zur Unzeit lachen, obwohl ich recht wohl fühlte, daß Professor Schmidts Augen auf mir ruhten. Er sagte mir beim Abschied:

»Ich hätte anderes von Ihnen erwartet!«

Ich verneigte mich zustimmend, wagte jedoch die Frage: »Warum treten Sie bei solchen Gesprächen nicht für mich ein, da es Ihnen doch ein leichtes wäre, Professor Monz zu überzeugen?«

»Von mir weiß er, wie ich denke,« sagte Professor Schmidt, »darum meiden wir dergleichen Gespräche.«

Ach, so unaussprechlich ernst, fast mißbilligend klang sein »Leben Sie wohl«, und doch, wie hat er in seiner letzten Predigt in der Seminarkirche zur Freude ermuntert. Wie ein Johannes, von himmlischer Menschenliebe begeistert, sprach er, und seine Rede ist voll Gefühl, voll Überzeugung, Kraft und Wärme. Er zeigte, in wie schönem Einklang die[39] Freude mit der Tugend stehe. Wie darum Gott die Welt so herrlich geschaffen und in wechselnden Gestalten darin die Freude, damit des Menschen Herz sich daran ergötze. So ungefähr sprach er, nur ganz anders, das heißt schöner, verständiger und deutlicher.

1. 5. Ich war des Morgens in der Küche beschäftigt, das Kraut schön fein zu schneiden, was ich nämlich gar nicht gern tue. Dabei träumte ich von der Möglichkeit, für den Nachmittag ein halbes Stündchen erübrigen zu können, um meine liebe Maria aufzusuchen, und verwünschte im voraus jeden unverhofften, mich aufhaltenden Kaffeebesuch.

Die Küchentüre ging auf, und Karoline stand auf der Schwelle. Wir hatten uns, seit wir hart aneinandergeraten waren, nicht mehr gesprochen. Ich wußte nur, sie war kurz darauf nach Straßburg gereist, um sich dort in der französischen Sprache auszubilden.

»So,« sagte ich, »du bist wieder hier?«

»Ja,« sagte sie, »ich muß dich notwendig sprechen; aber du hast zu tun?«

»Ja,« sagte ich, »ich kann nicht weg.«

Sie nahm ein Messer von der Anrichte und half mir. So schnitten wir eine Weile darauflos. Ich dachte: Was will sie nur? Denn sie sah so feierlich[40] aus, was so spaßig zum Krautschneiden paßte, daß ich Mühe hatte, nicht zu lachen. Da sagte sie:

»Ich bin gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten. Professor Schmidt hat mir's zur Buße auferlegt.«

»Wie,« rief ich aus, »du hast bei Professor Schmidt gebeichtet?«

»Ja,« sagte sie, »ich beichte jedesmal bei einem andern, bis mir einer paßt. Professor Schmidt ist aber der ärgste, er hat mich so verdonnert, daß mir's wie einem Häufle Unglück zumute war.«

»Hast du ihm denn alles gesagt?« fragte ich mit einem von Entsetzen erfüllten Herzen.

»Ja, alles, jedes Wörtle, das ich zu dir im Zorn gesagt«, gab sie zur Antwort und sah mich schadenfroh an.

Zorn und Verdruß preßten mir Tränen heraus.

Karoline lachte. »Ich sei nicht wert, dir die Schuhriemen aufzulösen, hat er gesagt. Aber gottlob, ich mach' mir nichts daraus. Du warst immer so eine Gewissenhafte, was hat man denn davon? Die Händ' würdest du über dem Kopf zusammenschlagen, wollt' ich dir von meinen Abenteuern in Straßburg erzählen. Aber ich war immer anständig, ich kann's beschwören. Nur heiraten hab' ich wollen – denn wenn ich auswärts keinen krieg', daheim[41] krieg' ich erst recht keinen. Sechs Mädle und kein Geld, dazu die Schlamperei, die ganz Freiburg kennt. Und Tante Hofrätin stirbt auch nicht, daß man endlich einmal was erben könnt'.«

Das Kraut war geschnitten. Karoline setzte sich auf die Küchenbank.

»Einen Trost hab' ich,« sagte sie, »du kriegst auch keinen, wenn ich keinen krieg'.«

»Du bist einfach ein böser Mensch«, fuhr ich auf.

»He woher,« meinte sie und schaukelte mit der Bank, »ich sag' halt, was ich denk' – hast du das erst jetzt bemerkt? Das Edeltun ist mir ein Graus.«

Sie schüttelte sich, und das war so komisch, daß ich lachen mußte.

Und als sei nichts vorgefallen, sprach sie leise, den Finger auf den Mund legend: »Ich will dir was anvertrauen – sonst hab' ich's noch keinem Menschen gesagt – ich schlag' dem Schicksal ein Schnippchen – eine alte Jungfer werd' ich nit – und wenn's unser Herrgott zehnmal will. Ich geh jetzt noch für ein halb's Jahr nach Straßburg, bild' mich völlig im Französischen aus und genieße noch ein bißle 's Lebe. Entweder ich komm' mit einem Bräutigam, oder ich geh' ins Kloster – dann hab' ich mein Auskommen und mein Ansehen und spazier' vor euch allen zur Tür herein – Etsch!«

Damit ging sie.

Ich lachte und weinte auch ein wenig vor Verdruß, als Mutter in die Küche kam. Ich erzählte ihr mein Erlebnis mit Karoline und daß ich so gar nicht begreife, wie man so bös sein könne.

»Närrle,« sagte die Mutter, »hast du das nie bemerkt – von Kind auf war sie dir neidig. Ein ärgeres Leiden gibt's aber nicht als den Neid – also bedaure sie.«

Leider habe ich an unsern Hauskindern Lorchen und Annele wenig Freude, trotzdem Lorchen partout Französisch parlieren lernen will. Der Traum ihres Lebens ist ein Offizier, und darum muß sie notwendig eine gebildete Frau werden. Daß man zum Lernen aufpassen muß, ist ihr jedoch nicht klarzumachen. Ich bekomme für die Stunde 12 Kreuzer, auch vom kleinen Mändelin. Von de Ber 24 Kreuzer. Ich kann somit so ziemlich meine Toilette und die kleinen Geschenke für Geschwister und Kamarädle bestreiten. Freilich, wenn Hermann mit seinem bescheidenen Taschengeld nicht auskommt, was meistens geschieht, muß ich ein wenig aushelfen, und dann reicht mein Verdienst nicht aus, besonders wenn es sich wie jetzt um einen Wintermantel handelt. Mein alter grüner Mantel wurde schwarz gefärbt und zu einem Kleid verarbeitet, in dem ich wie eine Äbtissin aussehen soll.[43] An der Messe bekam ich dann einen hübschen bronzefarbenen Circasien, und ich habe in die Ecken des obern und untern Kragens von derselben Farbenplattseide einen Arabeskenschnirkel gestickt. Auch die Hutsorge wäre erledigt; ich sollte einen neuen haben, wollte aber Mutters Beutel nicht zu sehr strapazieren und für diesen Winter noch Verzicht leisten. Nun gab's einen edlen Wettstreit. Mutter wollte mir durchaus ihren schönen neuen Hut aufdringen, aber ich blieb standhaft und hatte gleich darauf Gelegenheit, dem immer gütig gegen mich verfahrenden Geschick dankbar zu sein. Schwägerin Lotte schickte Theresen aus Karlsruhe einen Hut zum Geburtstag. Sehr schön, aber meinem Farbensinn nicht entsprechend, denn dies ist mein eigensinnigster Sinn, der Therese und mir schon manch widerwärtig Stündlein verursachte. So wieder jetzt, als ich das Vermächtnis ihres eigenen, noch schönen Hutes antrat, der dunkelgrün ist, und von dem ich das braune Band weg haben wollte, was Therese gar nicht begriff. Aber ich kann steifbetteln, wie sie sagt, und so gab sie nach, und es ging ein sehr erfreuliches Exemplar aus ihren geschickten Händen hervor.

Wie immer im Herbst habe ich eben wieder mit ganz besonders schlechten Nächten zu tun. Ach, dieses Übel, so gefahrlos es auch sein mag, ist doch so beängstigend,[44] daß ich lieber Schmerzen ertragen wollte als diese furchtbare Beklemmung, diese Hemmung des Atmens. Ich kann darauf zählen, daß, wenn ich den Abend in einem lustlosen heißen Raum zugebracht, ich das immer ganz besonders büßen muß. Darum aber lasse ich meinen Theaterplatz doch nicht im Stich. Zweimal im Monat wird mir dieses große Vergnügen zuteil, als Ausgleich für die Bälle. Ich habe neulich den berühmten Komiker Wurm gesehen und fühlte mich sehr enttäuscht, wahrscheinlich, weil seine Kunst so über alle Begriffe gepriesen wurde. Er spielte im »Juden« den Juden Schewa, eine sich mehr dem Tragischen als Komischen nähernde Rolle. Vielleicht war ich auch schon deshalb enttäuscht, weil ich ihn lieber in einer komischen Rolle gesehen hätte.

Eben gastiert eine bis in die Wolken erhobene Sängerin, genannt Madame Kainz, die deutsche Catalani. Leider nur bei aufgehobenem Abonnement, also muß ich mich mit dem Hörensagen begnügen.

10. 10. Die Eltern sind mit Therese und Lorchen auf dem Kasinoball. Ich durchwache meistens die Ballnacht, schreibe, lese und treibe, was ich mag. Heute ist Annele bei mir geblieben. Wenn ihr auch die französischen Regeln recht schwer in den Kopf gehen, um so[45] klüger, d. h. alles verstehender ist ihr Herz. Oft, wenn ich bei der Zimmerarbeit ein wenig mutlos den Kopf hängen lasse, wer erscheint mit dem Abwischtuch in der Hand unter der Tür und schäffelt mit mir darauf los, daß schon nach einer Stunde die ganze Bergesarbeit überwunden ist?

So blieb sie auch heute abend bei mir, und es war eine meiner vergnügtesten Ballnächte. Haben wir doch wie die Kinder, den Großen gleich, auch getanzt, soupiert, einfältig vornehm geplaudert, wieder getanzt in Gestalt eines überaus zierlichen Menuetts und noch einmal colaziert, eine süße Speise, namens Charlotte, ein Überbleibsel vom gestrigen Mittagsmahl, bei dem wir Hofrat Amann und Professor Bouger zu Gast hatten. Mit dieser Charlotte aßen wir Schmollis miteinander, denn bisher hieß nur ich sie du. Dann sangen wir noch eine Stunde mit Begleitung der Gitarre ein komisches Quodlibet, Annele wurde zu Bett geschickt, und ich warte auf die Meinen, indem ich lese und diese Abhandlung schreibe.

24. 3. Man lacht nicht selten in der Familie über meinen Zeitgeiz, aber was soll aus meinen Lieblingsbeschäftigungen werden, zum Beispiel dem Zeichnen, wenn ich nicht alle Hebel in Bewegung setze, um mir[46] eine Stunde im Tag dafür zu erübrigen. Ich bin darauf angewiesen, mich jetzt allein weiterzubilden. Ach, und ich kann noch so wenig, und es wäre meines Herzens höchste Wonne gewesen, mich weiterbilden zu dürfen, wie Amalie von Berg es darf, diese Glückliche! So ist die kleine Zeichnung von unsrer geliebten Caton im großen Florentiner Schlapphut, der ihr immer so gut stand, eben doch nicht so ausgefallen, wie ich mir vorstelle, daß es sein könnte. Trotzdem sind die Eltern, denen ich das Bildchen zum Namenstag dargebracht (wir feiern beider Namensfest zugleich) – sehr glücklich darüber, und auch der Rahmen, den ich selbst aus Holz verfertigt und bemalt, erregte großen Beifall.

Oh, geliebteste Caton, wie oft und schmerzlich vermisse ich dich!

Unzulängliche Mitteilung der Briefe – sagen viele. Oh, mir genügte sie, könnte ich nur Gebrauch machen von dem Gebotenen. Aber wie könnte man bei uns, ohne auffallendes Vorenthalten, einen Brief einschließen, der nicht zuvor bei der Familie, wenn eben nicht die Zensur, doch sehr die Kritik passiert.

Wenn du wüßtest, wie wir oft im Winter in der warmen trauten Stube allesamt meinen, jetzt müßte unser heiteres, singendes Catonle plötzlich bei uns eintreten. Und erst jetzt im Frühling, in der knospenden,[47] herrlichen Natur! Wie würdest du dich freuen über den Verschönerungsgeist, der plötzlich in Freiburg erwacht ist und sich über die ganze Umgebung erstreckt und schöne Spaziergänge dem Genuß bietet. Der neueste führt auf ganz geebneten, nur sachte hinansteigenden Pfaden über den Schloß-, Hirsch- und Johannisberg durchs Immental bei Herdern herunter, wo es im Gasthaus zum Schwanen nun beinahe so lebhaft zugeht wie in Günterstal. Am schönsten aber sind meine einsamen Spaziergänge des Morgens um sechs – mit Lenchen oder Hermann. Bei einem solchen Spaziergang hat mir das arme Brüderle unter Tränen mitgeteilt, daß er nun endgültig seine Sehnsucht, Offizier zu werden, zu Grabe tragen müsse. Vater habe ihm ein für allemal erklärt, ein Sohn aus seinem Hause dürfe niemals unter die Müßiggänger gehen. Ich tröstete mein liebes Brüderle so gut ich konnte. Ich sagte ihm, daß auch ich auf manches verzichten müsse, und nun erst die Eltern, die um ihrer Kinder willen sich unablässig sorgten und mühten, ohne sich die geringste Annehmlichkeit zu gönnen.

Als Hermann meinte, Xaver habe es doch so flott getrieben, gab ich ihm einen kleinen Puffer mit der Bemerkung:

»Du weißt recht gut, daß unser herrlicher Bruder sich alles selbst verdient hat durch Stundengeben.«

»Hm,« sagte mein Brüderle nach einigem Besinnen, »so werd' ich Auditor und bin doch beim Militär und kann mir sogar vielleicht ein Pferd halten.«

Wie haben's die Männer so gut.

Ich möchte mich noch nicht schlafen legen, ohne das Erlebnis mit Dortel einzubuchen, das mir einen tiefen Eindruck gemacht.

Fünfzehnjährig kam sie zu uns, das Kind armer Eltern in Herdern. Ein wenig scheu, fast unfreundlich, tut sie ihre Arbeit, aber ohne daß ihr je etwas zu viel wäre, und verliert auch nie den Kopf, selbst wenn's kurz vor Tisch heißt: Dortel, es kommen noch Gäste. Dies alles haben wir so selbstverständlich hingenommen und hinter der Äußerungsarmut der Dortel keine weiteren Empfindungen vermutet. Darum war ich sehr erstaunt, Dortel Sonntag abend mit einem geradezu strahlenden Gesicht von Herdern zurückkehren zu sehen, und konnte mich deshalb nicht enthalten, zu fragen: »Dortel, was ist Ihr denn Schönes begegnet?«

»Endlich,« sagte sie, »hab' ich's de Eltern abzahle könne, was i ihne so lang schuldig bliebe bin.«

»Was war Sie ihnen denn schuldig, Dortel?«

»Ha, wie ich uf d' Welt kumme bin – 's Wochebett von der Muetter und dann d' Koscht und's G'wand bis zu fufzehne.«

30. 5. Der Abend bei Verlebs war noch schöner, als sich's meine kühnsten Phantasien vorgestellt. Ich fand Maria am Klavier. Sie trug ein weißes Mullkleid, über dem Ausschnitt ein mit Spitzen besetztes Fichu. Sie hatte keine Neigelocken wie auf dem Ball, sondern das volle aschblonde Haar fiel ihr leicht gewellt, mit einem weißseidenen Band gehalten, bis über die Schultern. Wunderbar verträumt, fast sehnsüchtig, war der Ausdruck ihrer dunkelblauen Augen, während ihre Hände dem Klavier meist schwermütige oder leidenschaftliche Weisen entlockten.

Ich hatte mich ihr gegenüber in eine Ecke gesetzt und verglich sie im stillen mit der heiligen Cäcilia.

Da sprang sie auf:

»Nannele, komm und mach mich froh! –«

»Wenn ich das könnte! –«

»Ja, ja, das kannst du – und ich will dir auch eins verraten: nach meiner Ansicht kann man gar nichts Besseres tun in der Welt als Heiterkeit verbreiten –«

»Aber denke dir die großen Taten der Männer –«

»Ja,« sagte sie, »das gehört auch mit in die Welt, aber denen, die uns das Alltagsleben erheitern, bin ich doch am dankbarsten, vor allem Jean Paul. Oh, der Weise, der Gütige, der Warmherzige, wie liebe ich ihn, wie bin ich ihm dankbar! Ist er nicht mein größter Wohltäter, da er mir Lachen schenkt und[50] Weinen in einem Atem, denn er gibt uns sein ganzes Herz, dessen Jubel, dessen Schmerz uns wie eigener Jubel, eigener Schmerz berührt! Um Himmels willen, Nannele, laß dir diesen Herrlichen nicht durch Monz verkleinern. Ich weiß, er stellt Goethe über ihn« – sie lachte laut. »Irgend jemand über Jean Paul stellen, das kann nur dieser trockene Monz, der keinen Funken Humor hat. Oder«, fragte sie unvermittelt, »hast du ihn am End' gern?«

Sie sah mich so ängstlich an, daß ich lachend den Kopf schüttelte.

»Ich bin ihm dankbar,« sagte ich, »denn er teilt mir gern aus dem reichen Schatz seines Wissens mit. Außerdem ist er ein Dichter. Goethe hat ihm einen ermutigenden Brief geschrieben.«

»Jean Paul hätte ihm einen vernichtenden geschrieben«, fiel mir Maria ins Wort; »aber ich bin froh, Nannele, ach so froh –« sie nahm mich um die Schulter und tanzte mit mir durchs Zimmer – »ich hatte ja so Angst, deine Verwirrung neulich beim Lindenfest, als Monz und Schmidt eintraten – ich war voll Angst, Monz habe dir's angetan. Aber warum bist du denn so in Verwirrung geraten, als die beiden eintraten?«

Sie sah mich scharf an.

»Nun, es war wegen Schmidt«, gestand ich und erzählte[51] ihr Karolinens Äußerung, daß meine Augen deutlich verrieten, was ich für Professor Schmidt empfinde.

»Also du empfindest für ihn, Nannele,« rief Maria aus, »eine unglückliche Liebe?«

Ich mußte lächeln.

»Unglücklich, nein, aber seine Begeisterung auf der Kanzel, seine Schlichtheit und seine Demut – was weiß ich, ich muß ihn lieber haben als Monz, der mir doch so viel gibt. Auf das Liebhaben verzichten, das kann man nicht, aber damit fertig werden, das kann man.«

»Oh, Nannele, glaub' nicht, daß du das kannst!« rief Maria aus.

»Man muß es können,« sagte ich, »wenn man ein Leiden hat. Das ist doch nur selbstverständlich.«

»Ich habe es nicht können«, sprach Maria in leisem Tone und barg das Gesicht in beiden Händen. –

Mir lagen jetzt, wie schon oft bei solchen Anspielungen, dringliche Fragen auf den Lippen – was ihr fehle, woran sie leide. Aber ich beeilte mich, Maria zu versichern, daß mein Edelmut nicht sonderlich bewundernswert sei, da mich ja keiner wolle. – »Doch,« sagte sie, gleich wieder heiter, »Monz will dich, er erzieht dich, er erzieht dich jetzt schon zu seiner Gattin. Das macht er so, wenn ihm ein Mädchen gefällt, du kannst[52] es mir glauben.« – »So lang er mir schöne Bücher leiht, hab' ich nichts dagegen«, meinte ich lachend. – Und sie drohte mit dem Finger: »Nannele, Nannele, bist du deiner wirklich so sicher?« – »Ich wär's vielleicht nicht,« gab ich zu, »wenn Monz Schmidt wäre.« – Herr von Verleb kam, und man ging zu Tisch. Es ist gar schön gedeckt; in einer kristallenen Vase stehen Blumen, eine feine Jungfer serviert. Herr von Verleb zeigte eine rührende Sorgfalt für seine Frau, legte ihr vor, bat sie inständig zu essen, und erst als sie zu seiner Zufriedenheit tat, was er wünschte, wandte er sich an mich, indem er über einen Aufsatz Rottecks in der »Freisinnigen« loszog. Nach seiner Ansicht habe ein Abgeordneter der Ersten Kammer überhaupt keine freisinnige Zeitung herauszugeben. Rottecks beständiger Eifer gegen ein stehendes Heer sei ebenso unstatthaft als sein geradezu rücksichtsloses Eintreten für die Universität, indem er seine Anforderungen für diese von Jahr zu Jahr steigere. – »Aber«, fiel ich ihm wohl allzu lebhaft ins Wort, »verdankt die Universität nicht hauptsächlich ihre Erhaltung den kräftigen Vorstellungen Rottecks, und haben wir ihm dafür nicht im höchsten Grade dankbar zu sein – denn was wäre Freiburg ohne seine Universität? Gibt es für die Menschen überhaupt etwas Wichtigeres als Universitäten?« setzte ich fragend hinzu. – »Ja, wenn[53] man den ewigen Frieden verbrieft hätte«, sagte Herr von Verleb. – In diesem Augenblick trat die Jungfer ein und berichtete, Herr Professor Monz lasse anfragen, ob er nach dem Nachtessen für ein Stündchen willkommen sei. – Maria wendete lebhaft den Kopf zurück: »Eine Empfehlung an den Herrn Professor, und ich bedauere sehr, ihn nicht herbitten zu können, ich sei zu leidend heute abend.«

»Nicht böse sein«, wandte sie sich an ihren Mann. »Denke dir, Anna, neulich, als mir seine Gelehrsamkeit derart auf die Nerven ging, daß mir fast übel wurde, bat ich ihn: ›Darf ich ein wenig Musik machen, Herr Professor, zum Kalmieren?‹ Er sagte: ›Sehr angenehm.‹ Und ich setzte mich ans Klavier. Glaubst du, er hätte geschwiegen? Im Gegenteil, er schrie immer lauter, je stärker ich spielte.«

Sie lachte, und so herzlich, daß ihr Mann sie ganz glückselig anschaute.

O wie schön war sie in diesem Augenblick! Und als errate sie meine Gedanken, nickte sie mir mit leuchtenden Augen zu.

»Ja, Annele, das Schöne, das Heitere – einschenken, Männle – das Schöne, das Heitere soll leben –«

Sie spielte noch wunderschön und hätte wohl stundenlang so fortgespielt, wenn Herr von Verleb ihr nicht Einhalt geboten hätte.

»Deine Wangen glühn, Kind,« sagte er voll Besorgnis, »und deine Hände sind eiskalt.«

Hermann holte mich ab. Der Himmel war sternenklar, als wir heimgingen.

18. 10. Die Weihe des Erzbischofs ist vorüber; ich bin ganz müde von lauter Schauen und Hören. Gestern nachmittag sah ich den Großherzog, die Markgrafen und den Fürsten von Fürstenberg durch die große Straße fahren. Das Bild war unendlich lebendig, ein Hin- und Herwogen von Tausenden von Menschen zu Fuß, zu Wagen, zu Pferd. Die Landleute in ihren bunten Trachten, die Städter im Wichs, kuriose Erscheinungen von Gott weiß woher. Abends war große Beleuchtung, ein herrliches Schauspiel, wie ich nie etwas dergleichen gesehen. Alle öffentlichen Plätze und Gebäude glänzten in ihrem Brillantfeuer mit den schön gewählten Inschriften. Am besten gefiel mir die Darstellung des Münsters am Herderschen Hause mit seiner sinnreichen Inschrift:

»Konrad, der Ahne, rief des Domes Bau, den herrlichsten, ins Leben.«

Und links: »Ludwig, der Enkel, hat vollendend ihm den schönsten Schmuck gegeben.«

Schön und ideenreich war der über dem Fischbrunnen angebrachte haushohe Tempel, in dem die feuerumfluteten vier Ahnen prangten: Konrad, Berthold, Karl und Ludwig. Prachtvoll war das Rathaus, die alte Universität, das Erzbischöfliche Palais, die Darstellung des schwebenden Genius auf Minister Andlaws Balkon, bei Domherrn Hug ein in lichten Wolken schwebender Genius, in der Hand die Petrusschlüssel und Bischofsmütze. Wie ein Traum erhob sich auf dem Schloßberg ein Opferaltar, der gleichsam hoch über dem Karlsplatz in der Luft zu hängen schien, da der Berg im Dunkel lag. Hermann hatte seine besondere Freude an dem Spruch in der Wolfshöhle: »Wohn' ich gleich in einem Loch, So illuminier' ich doch –«

Am folgenden Morgen fand die Einweihung statt. Sie dauerte von acht bis halb zwölf. Ich war die ganze Zeit über mit Mutter auf dem Münsterplatz bei Herrn von Mohr, während Vater mit Therese und unsern Pflegebefohlenen sich unter der Menschenmenge befand.

Wir frühstückten eben zum zweitenmal, als der feierliche Zug unter dem gewaltigen Geläute der Münsterglocken den Dom verließ, voran mit Kreuz und Fahnen die Schuljugend, deren vielstimmiger[56] Gesang sich in dem feierlichen Glockengeläute verlor. Die ganze Geistlichkeit folgte, die Domherrn in ihrem violetten Ornate, der Erzbischof von Köln, in Gold strotzend, an seiner Seite zwei Weihbischöfe, nicht minder prachtvoll gekleidet. Ihnen folgte die hohe, majestätische, Ehrfurcht gebietende Gestalt des neu erwählten Erzbischofes. Seine Kleidung war anscheinend minder reich als die seiner Vorgänger; wenn diese von lauterem Gold, bestand jene, Mütze, Gewand und Schuhe, von weißem, reich mit Gold und Edelsteinen verziertem Stoffe. In seiner Linken hielt er den goldenen Stab, und mit der Rechten segnete er das in Bewunderung und Rührung hingesunkene Volk.

In geringer Entfernung folgten die Herren des Hofgerichts, die Professoren, der Magistrat. Den Fürstlichen voran ritten zwei rote Husaren, die Wämser reich mit Gold und Pelz verbrämt. Es waren die Heiducken der ihrer Schönheit wegen viel bewunderten Markgrafen. Aber das Volk hielt die reich gekleideten Heiducken für die Markgrafen und jubelte jenen zu.

Wir sahen auch die vier langen Tafeln im Rathaus, wo die Erzbischöfe und Bischöfe, der Landesfürst und die Markgrafen von der Stadt regaliert wurden.

Hermann meinte beim Anblick all der Herrlichkeiten und dem Dutzend von Gläsern an jedes Gastes Platz: »Herrgott, Nannele, ich werd' Erzbischof. –«

Des Abends um acht Uhr war großer Ball im Kasino. Ich setzte mich des Nachmittags an meine Zeichnung, eine Kopie des hl. Johannes, als Mutter eintrat und mich schmälte, daß ich Therese nicht half, die so viel noch an ihrem Ballstaat zu tun habe. Und ob ich mein Versprechen vergessen, diesmal mit auf den Ball zu kommen, und was ich eigentlich vorhabe, anzuziehen.

Ich ließ Mutters Frage unbeantwortet, in der stillen Hoffnung, letzten Augenblicks in Ermangelung eines passenden Kleides zu Hause bleiben zu dürfen. Denn wenn mich meine Freundinnen auch oft bereden, auf das Kasino zu gehen, um mit ihnen in einem so glänzenden Raum zusammen zu sein, so hat das doch eigentlich keinen rechten Sinn, da ich des Unmuts nicht immer Herr werde: Warum muß ich bei den Müttern sitzen, jung wie ich bin, und kann nicht tanzen wie die andern? Daß gerade das lebhafte Bewegen in geschlossenem Raum mein Leiden sofort hervorruft, ist ein eigenes Geschick. Da ich mich darüber nur bei mir selbst beklage, so ahnen die Meinen freilich nicht, wie schwer es mir wird, einen Ball zu besuchen.

Ich hatte Therese frisiert, so wie sie's eigentlich[58] nicht gern mag und es ihr doch so ausgezeichnet steht. In die buschigen Neige-Locken steckte ich zwei herrliche weiße Rosen. Therese kann es in der Kunst des Blumenmachens mit der ersten Modistin aufnehmen. Auch die von ihr verfertigten Ballschuhe sowie die Stickereien an ihrem weißen Kleid sind Meisterwerke ihrer Hand. Ich wollte schon, als Mutter hereintrat, mich empören, daß sie nicht ihr Blauseidenes, das ihr so gut steht, anhatte, sondern das schon etwas verbrauchte Schwarzseidene, als sie mich lachend in ihr Schlafzimmer zog, wo das blaue Seidenkleid ausgebreitet auf dem Bett lag, Mutters schönster Spitzenkragen daneben. Sofort erriet ich, wie es gemeint war, und flog Mutter unter Tränen um den Hals.

»Bisch ein Närrle«, sagte sie.

Und so stieg ich, sehr solide geputzt, mit den Eltern und Therese in eine Chaise, die Hermann hatte holen müssen, denn es regnete in Strömen. Auf dem Bock saß zum Unglück ein kreuzdummer Fuhrmann, der nicht einmal das Münster, geschweige das Museum finden konnte. Und so gelangten wir endlich nach einer halbstündigen Spazierfahrt durch alle möglichen Gassen zum Museum, ich ganz der Komik der Situation hingegeben, Therese voll Angst, keine Tänzer mehr zu bekommen. Alles im Museum war schon versammelt und erwartete den Großherzog und die[59] Markgrafen. Da man nun das Anfahren hörte, glaubte man, es sei der Großherzog, und wir wurden von zwanzig Bedienten mit silbernen Leuchtern, den Vorstehern des Museums und einer Masse von Offizieren auf das ehrenvollste empfangen. Nachdem wir diese angeschmiert hatten, begaben wir uns hinauf in den Tanzsaal und schmierten noch den ganzen Adel an, der im Vorzimmer Spalier stand.

Der Ball war wundervoll. Dieses glänzende Getreibe, diese herrlichen Männer- und Frauengestalten an mir vorüberschweben zu sehen, wurde mir zu einem so großen Genuß, daß ich mich darüber ganz und gar selbst vergaß. Für mich war Therese eine der vornehmsten Tänzerinnen, und ich dachte im stillen: wie seid ihr Menschen doch so dumm, rotes Haar häßlich zu finden. Ich fand es direkt schön, wenn Theresens leuchtendes Haupt unter all den blonden und hell- und dunkelbraunen Haaren auftauchte. Ihr Gesicht ist blaß und schmal, ihre Augen sind dunkel. Aber ach, wie konnten diese sonst so stillen Augen aufleuchten, wenn Oberleutnant A. sie zum Tanze holte. Und er holte sie sehr oft. Ohne Klage, ohne sich je auszusprechen, trägt Therese das schwere Leid des Verzichtens mit sich allein. Denn wenn auch Vater imstande wäre, eine Kaution zu stellen, ich glaube, die Heirat mit einem[60] Offizier würde nie seinen Beifall finden. Aber die Freude, eine der gefeiertsten Tänzerinnen des Museums zu sein, tut ihr doch wohl. Sie lebt im Tanze, sie schwebt, ihre Füße scheinen den Boden nicht zu berühren. Markgraf Max holte sie zweimal, und ich fürchtete für Theresens Lunge, denn statt einmal, wie mit den andern Damen, tanzte er mit ihr jedesmal dreimal herum. Auch der Fürst von Fürstenberg tanzte mit Therese. Es war den Eltern eine große Freude.

Ich war übrigens auf meinem isolierten Plätzchen durchaus nicht verlassen. Nach jeder Tour erschienen meine Kamerädle, um mir mit erhitztem Gesicht von den Annehmlichkeiten des Tanzes zu erzählen. Lenchen natürlich erschien am häufigsten. Malchen Wänker, Malchen Roth, Caton von Mohr, Fromherzle, Baurittele, Marie Ruof – kurz, sie brachten mich in so gute Stimmung, daß ich mir's gefallen ließ, daß die rosigen schimmernden, schwebenden Gestalten, die dunkle in ihre Mitte nehmend, mit ihr in einer Pause den Saal entlang spazierten.

Ich hatte mein Ballkärtchen und war auf fünf Schwätztouren engagiert, von Monz, Hofrat Amann, Welcker, Professor Zell, Reichlin. Auch Herr von Rotteck erfreute mich mit seinem Besuch, und Verleb, der mir Grüße von Maria brachte, die ihr Vorhaben, zu[61] kommen, ihres weniger guten Befindens wegen hatte aufgeben müssen. Ich wollte, als ich das erfuhr, gleich den Ball verlassen und Maria Gesellschaft leisten, aber Mutter sagte: »Nannele, du bleibst jetzt bei uns.«

Amalie von Berg kam auch zu mir, gleich nach ihrem sehr späten Erscheinen, und fragte nach Maria, die sie zu treffen gehofft.

Ich bewundere Amalie von Berg. Es ist etwas so prachtvoll Gelassenes an ihr. Andre Mädchen springen sofort auf beim Beginn der Tanzmusik. Sie blieb ruhig sitzen und ließ ihren Tänzer warten. Hochgebildet, eine talentvolle Malerin, spricht sie, sobald sie meiner habhaft wird, sofort von ihrer Kunst, wohl empfindend, wie lebhaft mein Verständnis dafür ist. So ist unsre Unterhaltung immer nur auf diesen einen Punkt gerichtet und sehr ernst. Meine Heiterkeitsmöglichkeit, ich möchte sagen das Beste in mir, wird nicht geweckt, so daß es mir geht wie einem Kind, das traurig ist, weil sein Püpple keine Anerkennung findet. Bei Maria ist das ganz anders. Ich weiß nicht, wie sie's macht, aber sie versteht es, Heiterkeit bis zum Übermut in mir zu erwecken. Jedenfalls sind diese beiden Frauen die Sonntagsfreude meines Herzens, und obwohl sie nicht viel älter sind als ich, macht sie ihre Gewandtheit und Erfahrenheit in weltlichen Dingen[62] meiner Einfältigkeit gewaltig überlegen. Amalie von Bergs Selbständigkeit kommt wohl auch daher, daß sie Waise ist, also früh auf ihr eigenes Urteil angewiesen war. Sie lebt hier bei ihrem Bruder, dem Hofgerichtsadvokaten Berg – ach, einem Kollegen unseres Xaver. –

Wie schön ist das Los dieser beiden Frauen, die sich so ganz der Kunst, die sie lieben, hingeben dürfen. Ob sie's auch recht beherzigen?

Ich weiß eigentlich nicht, was ich für ein Temperament habe, aber ich glaube ein sanguinisches, ob es auch leicht von außen gestimmt, ja, verstimmt wird. Man darf mich nur wie ein Instrument an einen kalten Ort bringen. Doch bin ich meist froh und betrachte alles von der lachenden Seite und in besonderen Augenblicken sogar von einer geradezu glückseligen. Ich weiß nicht, woher diese Augenblicke kommen, und warum sie kommen. Es ist plötzlich, als erwarte mich bei der nächsten Biegung um die Ecke irgendein großes, unbeschreibliches Glück. Oder wenn ich zur Abendstunde ins Münster trete und so leise als möglich durch die dämmrige Säulenhalle schreite und die Stille so groß ist und nur ein paar alte Mütterle da und dort beten – da kommt es auch, daß mir das Herz erzittert, als müsse mir plötzlich eine große, mich unbeschreiblich glücklich machende Gewißheit werden.[63] Und doch weiß ich nicht, was es ist, und die dunklen, tief im Schatten liegenden Ecken bleiben dunkel, und das in Licht getauchte Wunderbare tritt nicht hervor. Ob's allen Menschen so ist? Und doch mag ich nicht davon sprechen, aus Angst, es könnte Unsinn sein.

Schon habe ich meine drei liebsten Kamerädle dazu verführt, an schönen Tagen morgens um sechs mit mir in die Berge zu wandern. Am schönsten aber ist's mit Lenchen allein. Es ist ein Genuß, wieviel Sinn sie hat für die Natur. Jedes Landhäuschen, jede Naturgruppe, jedes niedliche Gräschen im Moose begrüßt sie mit ihrem hellen Stimmchen. Sie hat ihre Arbeit im Ridikül, ich mein Skizzenbuch. Es fällt uns aber durchaus nicht ein, den gewöhnlichen nächsten Weg auf den Schloßberg zu gehen, der wäre uns schon zu gemein: sondern viel weiter hinten, gegen den Johannisberg, wo er viel höher und die Aussicht noch weiter und mannigfaltiger ist und man sich mühvoll durchs Gestrüpp hinaufarbeiten muß, erklimmen wir alle Gipfel, atmen alle Wohlgerüche ein und jubeln, was wir können, allein, weil die Freiburger vor den Kopf geschlagen sind und nichts von Morgenspaziergängen wissen wollen, überhaupt nichts von täglichen Spaziergängen, sondern nur von zeitweiligen Ausflügen mit Einkehren. Und darum heißt's bei den Frau Basen: 's Villinger Nannele[64] macht alleweil alles anders als d'andere Leut' – kei Mensch kann d'Kreisrätin begreife, daß sie im Nannele au so wenig wehre tut. –

Gottlob, unsre Mutter wird oft nicht begriffen, und zwar zu unserm Glück und ihrem Ruhm.

Auch Caton und Petersen habe ich aufgestiftet, ihrer bescheidenen nordischen Natur die Ehre anzutun, sie zu durchwandern. Die neue Ansiedlung unsrer Lieben, das hannoveranische Städtchen Celle, liegt dicht an der Heide. Die liebende, nirgends reizlose Natur schmückt gewiß auch diese, so daß man sich auch fern von allen Bergen höher und freier fühlen kann.

Unendlich interessiert mich die Beschreibung Catons von dem nicht weit von Celle liegenden Schloß Ahlden, und tief ergreift mich das Schicksal der armen Prinzessin von Ahlden, der unglücklichen Sophia Dorothea, der Gemahlin des grausamen, kaltherzigen Kurfürsten von Hannover. Wenn ich auch eine so große Leidenschaft nicht recht begreife; denn wenn die Prinzessin ihren Mann auch nicht liebte, hatte sie nicht Kinder? Trotzdem geht mir ihr Schicksal so nahe, daß ich nicht ohne Tränen an sie denken kann. Ob es wohl in Celle noch Menschen gibt, die von Hörensagen noch manches von der armen Gefangenen zu erzählen wüßten? Oh, ich hätte keine Ruhe, ich müßte es erforschen.[65] Wenn es uns Menschen doch gegeben wäre, uns leicht von einem Ort zum andern zu bewegen.

Weißt du noch, Caton, wie wir noch klein und dumm waren, so hätten wir, du und ich, aber jedes für sich, so gern etwas erfunden, aber wie wir auch sannen und uns anstrengten, es war schon alles da, denn etwas noch nicht Existierendes kam uns nicht in den Sinn. Aber, oh Himmel, in der Nacht, im Traum kam mir's – das Herrlichste von allem, was bisher der Menschengeist je erfunden hatte – ich bin zu dir ins Bett geschlüpft und hab' dir's ins Ohr gesagt: Menschenflügel –

»Aber wer soll sie denn machen?« hast du noch halb im Schlaf gesagt. »Ich kann's nicht.«

Ich auch nicht, aber wie dauert mich oft der arme zottlige Körper, wenn er daheim bleiben muß, während der freie Geist auf seinen Riesenschwingen unendliche Fernen kühn durchfliegt, ja, vorwitzig sich gar bis vor die Himmelstore wagt. Aber allzulange würde ich mich dort keineswegs aufhalten, indem mir ja die liebe Erde noch gar so viel des Sehenswerten bietet.

14. 5. Am liebsten gehen wir des Nachmittags auf unser eingebildetes Landgütchen, wie wir den sogenannten Stahl tauften. Eigentlich ist's ein Stall und davor eine große, uralte Laube, in der wir residieren. Wir bringen Löffel, Gläser und Weckle mit, die Bäuerin versorgt uns mit frischgemolkener Milch. Wir Frauenswesen nehmen unsre Handarbeiten vor, und der Vater liest uns herrliche Aufsätze von Rotteck und Welcker aus der »Freisinnigen«. Wir erfahren, wie man in der Residenz in der Kammer den Reden dieser Männer lauscht, und sind stolz auf sie und freuen uns ihrer.

Oft auch stehle ich mich weg und ersteige den hinter dem Stahl liegenden Berg, in dessen Gewirr von Brombeerstauden und Farnkraut ich einen Pfad gefunden, der zur Karthause führt. Die frommen Brüder haben doch recht verstanden, immer das schönste Erdenplätzle für ihre Klöster ausfindig zu machen. Sie waren eben zu jener Zeit offenbar gescheiter als die andern Leut'.

Jetzt ist die Karthaus ein herrschaftlicher Besitz. Hinter dem zur Bergeshöhe führenden Garten hat man einen herrlichen Ausblick ins Tal, über Ebnet weg mit dem Gaylingschen Schlößle, hinüber nach Littenweiler und von da ins blaue Gebirg', das sich prächtig aufbaut hinan zum Himmel. Von dem[67] Höchsten des Landes, dem kaum zu besteigenden Feldberg, sieht man nur mehr die Spitze. Ach, ihm gilt meine Sehnsucht, das heißt, sie gilt dem verklärten Bruder, der als Student mit jungen Freunden sich erkühnte, den unwegbaren Berg zu ersteigen. Ein paar Tage waren sie unterwegs, die Eltern schon in Angst um unsres Xaver Leben, da plötzlich erschien er mit rotverbranntem Gesicht, laut und froh trat er ein, begeistert von seinem Erlebnis, das er uns mit der ganzen Lebendigkeit seines Wesens schilderte. Stunden hatten sie gebraucht, vom frühen Tag bis zum Sonnenuntergang, bis sie durch tiefe Waldungen führende Holzwege Schritt für Schritt vorwärts kamen. Oft hörten diese Wege auf, und sie mußten sich durch dichtes Gestrüpp arbeiten, steilen Abhängen entlang, aus denen wilde Wasser rauschten. Zuweilen standen die hohen schwarzen Tannen so dicht, daß sie wie in Nacht gingen. In den Lichtungen tauchte Wild auf, ganze Familien, und über den Wäldern kreisten Raubvögel. Endlich schien der Weg ebener zu werden. Sie schrien vor Freude laut auf, als sie den Rauch eines Kohlenmeilers gewahrten. Erhitzt und todmüde kamen sie vor einer Holzhütte an. Auf ihr Rufen erschien ein Mann mit geschwärztem Gesicht. Er konnte sich nicht genug wundern, daß Städter, die's doch nicht nötig hatten, auf den »wüschte Berg« klettern[68] mochten. Mordsfrisch sei's gewesen. Die jungen Leute machten sich ein Feuer und holten ihren Proviant hervor. Der Kohlenbrenner brachte ein schwarzes Stück Speck herbei. Mit Wein und Brot waren die Studenten genugsam versorgt. Der Mann, der, wie er sagte, lang keinen so guten Tag gehabt, wies ihnen den Weg zur nächsten Viehhütte. Dort erhielten sie ein Nachtlager im Heu, schliefen prächtig, tranken in der Frühe frische Milch und setzten ihren Weg fort, von einem Kohlenmeiler zum anderen, von Viehhütte zu Viehhütte, überall nach ihrem Ziel, der Spitze des Feldberges, fragend. Die dichten Tannenwälder machten allmählich weiten Flächen Platz, mit hochstengligem Lattich, dessen gelbe und lila Blüten weithin leuchteten. Dann wurde der Boden karg. Herden weideten mit Glocken um den Hals. Die Hirten, ungewaschene, borstige Gesellen, sahen wie die Räuber aus. Auf die Frage nach der Spitze des Berges deuteten sie zum rötlichen Abendhimmel. Erst ging's noch durch eine Mulde – es kam eine zweite, dritte – dann aber – ein Rausch des Entzückens erfaßte die jungen Leute, als sie auf der Spitze des Berges ankamen. Die weißen Zacken, die sich längs des Firmaments hinzogen, hielten sie zuerst für Wolkengebilde. Plötzlich aber erkannten sie an der Unveränderlichkeit und dem harten Glanze dieser Gebilde,[69] daß sie es nicht mit Wolken zu tun hatten, sondern es war die Alpenkette der jenseitigen Schweiz, die sich in wunderbarer Klarheit vor ihnen enthüllte.

Da brachen sie, überwältigt von dem Anblick einer so herrlichen, nie geahnten Natur, in Tränen aus, knieten nieder und huben an zu singen. Hätten wohl auch so bis in die Nacht hinein gesungen, aber es kam ein Hirte, der ihnen sagte: »Mache, daß ihr heimkumme, ihr Herre, wenn d' Alpe am Himmel stohn, isch der Rege nit wit.« –

Damals bat ich den Bruder: »Gelt, Xaver, nimm mich das nächstemal mit?«

Und er versprach's: »Ja, ja, Nannele, das nächstemal nehm' ich dich mit.«

Und jetzt ist mir der Feldberg, dessen Spitze so stolz alle anderen Berge unseres Landes überragt, nicht weniger fern als der teure, noch höher wohnende Bruder.