SAMOAFAHRTEN von Dr. O. FINSCH.

REISEN IN KAISER WILHELMS-LAND

UND

ENGLISCH-NEU-GUINEA

IN DEN JAHREN 1884 U. 1885

AN BORD DES DEUTSCHEN DAMPFERS »SAMOA«

VON

Dr. OTTO FINSCH.

MIT 85 ABBILDUNGEN NACH ORIGINALSKIZZEN VON Dr. FINSCH, GEZEICHNET VON

M. HOFFMANN UND A. von ROESSLER, UND 6 KARTENSKIZZEN.

HIERZU EIN EINZELN KÄUFLICHER

»ETHNOLOGISCHER ATLAS, TYPEN AUS DER STEINZEIT NEU-GUINEAS«,

24 LITHOGR. TAFELN NACH ORIGINALEN GEZEICHNET VON O. UND E. FINSCH.

MIT TEXT VON Dr. O. FINSCH.

LEIPZIG,

FERDINAND HIRT & SOHN.

1888.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Nur wenige Jahre sind es her, daß die früher vereinzelten Bestrebungen für Deutschlands Kolonialbesitz immer mehr Anhänger fanden und sich, in den verschiedensten Kreisen der Nation, wie in allen Teilen des Reichs, eine lebhafte und ernstgemeinte Bewegung dafür organisierte. Noch war es nicht ganz zu spät! Und als, wie auf ein gegebenes Zeichen, europäische Großmächte die letzten Reste sogenannten herrenlosen Landes zu verteilen begannen, da ging Deutschland nicht leer aus. Dank der hervorragenden Machtstellung durfte es seine Hand auf gewisse Gebiete legen, in denen der deutsche Handel längst Fuß gefaßt und eine zum Teil dominierende Stellung errungen hatte. Zu diesen Gebieten gehörte auch die Südsee, wo die Plantagen Samoas und zahlreiche Stationen auf meist herrenlosen Inseln beredtes Zeugnis von der Energie deutscher Kaufleute ablegten, die an gar manchen Plätzen im friedlichen Wettstreit der Konkurrenz Sieger geblieben waren und das Feld allein beherrschten. Aber bei dem besten Willen konnte der, mit sich selbst schon zur Genüge beschäftigte, Handel nicht auch zugleich für ausgedehnteren Kolonialerwerb sorgen, sondern mußte sich darauf beschränken, solchen mit anbahnen zu helfen. Wenn daher in dieser Richtung die Lösung der schwierigsten Aufgabe überhaupt versucht wurde, so ist dies vor allem einem Manne zu verdanken, der sich schon längst mit Plänen dafür beschäftigte, dem Geheimen Kommerzienrat Adolph von Hansemann[S. 6] in Berlin, und einigen Gleichgesinnten, die mit für das nationale Unternehmen eintraten.

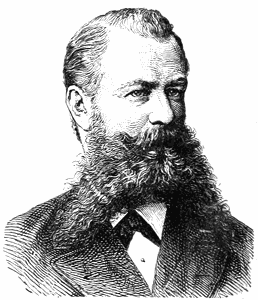

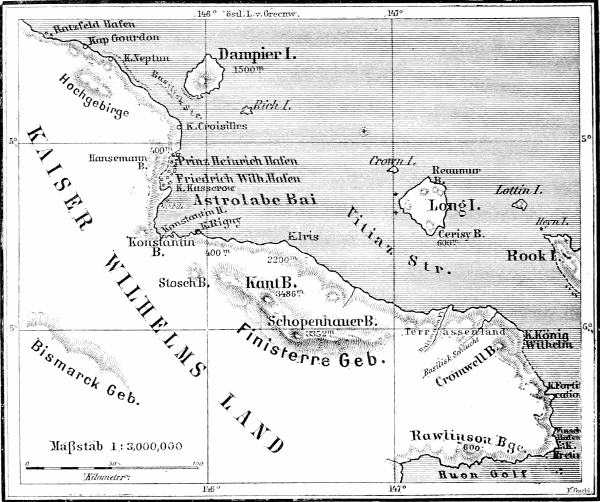

Bald nach der Heimkehr von meiner fast vierjährigen Südseereise (Ende 1882) an den Vorarbeiten mitwirkend, wurde mir 1884 der ehrenvolle Auftrag, die inzwischen zur Reife gediehenen Pläne auszuführen, als Leiter einer ersten Untersuchungs-Expedition. Zu dem Zwecke war per Kabel in Sydney der britische Schraubendampfer »Sophia Ann« erworben worden, welcher unter der neuen Flagge den Namen »Samoa«[1] erhielt. Zur Führung desselben konnte ich einen erprobten Vertreter unserer Handelsmarine empfehlen, den Kapitän Eduard Dallmann aus Blumenthal bei Bremen, rühmlichst bekannt durch seine glücklichen Fahrten als Whaler im Pacific, wie in unbekannten Gewässern des arctischen und antarctischen Ozeans. Der vielerfahrene Schiffer bewährte auch auf diesen Reisen seinen alten Ruf, und wenn die »Samoa« mancherlei Fährlichkeiten, an riffreichen unbekannten Küsten, entging, so ist dies, wie die Erfolge der Expedition überhaupt, der geschickten und vorsichtigen Führung von Kpt. Dallmann zu danken[2]. Mit ihm langte ich am 29. Juli (1884) in der Hauptstadt von Neu-Süd-Wales an, wo unser erster Besuch natürlich der Samoa in Johnsons Bai galt. Da der Dampfer bisher Passagierdienst versehen hatte, mußten mancherlei Veränderungen vorgenommen werden, so daß wir erst am 11. September Sydney[S. 7] verlassen konnten. Nachdem wir zunächst Mioko, in der Herzog-York-Gruppe (Neu Lauenburg) erreicht und hier das schwer beladene Schiff von Vorräten erleichtert hatten, waren wir endlich so weit, um mit den eigentlichen Zwecken und Zielen der Expedition zu beginnen. Sie gipfelten in den folgenden Hauptpunkten: »Untersuchung der unbekannten oder weniger bekannten Küsten Neu Britanniens, sowie der Nordküste Neu Guineas bis zum 141. Meridian, um Häfen ausfindig zu machen, mit den Eingeborenen freundlichsten Verkehr anzuknüpfen und Land im weitesten Umfange zu erwerben«. Diesen, gewiß nicht ganz so leichten Aufgaben ist, soweit es Mittel und Umstände erlaubten, nach besten Kräften entsprochen worden. In Zeit von neun Monaten unternahmen wir sechs Reisen nach Neu Guinea, dampften längs des größten Teiles der Nord- und Südküste Neu Britanniens und besuchten Neu Irland vier mal. Von den nahezu tausend Meilen Küste, welche die Samoa, allein in Neu Guinea befuhr, gehörten nur 260 Meilen zu den besser bekannten. Aber eine fast ebenso lange noch unbekannte Strecke konnte als frei für Schiffahrt, für letztere außerdem sieben Häfen und ein schiffbarer Strom, nachgewiesen werden. Ausgedehnte Striche fruchtbaren Landes, für Kulturen, Viehzucht, wie Ansiedelung überhaupt geschickt, wurden aufgefunden, zum Teil gleich erworben und überall mit den Eingeborenen friedlicher und freundlicher Verkehr eröffnet. Als daher deutsche Kriegsschiffe Anfang November 1884 im Archipel von Neu Britannien im Namen Seiner Majestät des deutschen Kaisers die Reichsflagge hißten, konnten sie diesen feierlichen Akt auch gleich in Neu Guinea vollziehen. Die weitere Entwickelung ist bekannt. Wie zu erwarten, einigten sich Deutschland und Großbritannien über die Grenzen, und »Kaiser Wilhelms-Land« und der »Bismarck-Archipel« gingen laut Kaiserlichen Schutzbrief vom 17. Mai 1885 in die Verwaltung und den Besitz der »Neu Guinea Kompagnie« in[S. 9] Berlin über. Diese neuen Schutzgebiete, die später noch durch einige der westlichen Salomons-Inseln Zuwachs erhielten, umfassen (ohne die letzteren) ein Areal von 231,427 qkm (= 4203,13 d. g. ☐M.), repräsentieren daher ein respektables Besitztum, wenig kleiner als die alten Provinzen des Königreichs Preußen (ohne Schlesien).

Die Erlebnisse der »Samoafahrten«, ihre Ergebnisse und Entdeckungen in zusammenhängender Form in Wort und Bild zu schildern ist der Zweck dieses Buches. Es wird, nach den unmittelbaren Eindrücken und Beobachtungen, wie ich sie an Ort und Stelle niederschrieb, ausgearbeitet zum erstenmale[3], über Land und Leute längs wenig bekannter, zum Teil neu erschlossener Küsten eingehendere Kunde bringen, und so manches Stück ernsten und heiteren Südseelebens kennen lehren. Die reiche illustrative Ausstattung, durchaus auf Grundlage eigener Aufnahmen beruhend, ist der besonderen Fürsorge des Herrn Verlegers zu danken, und wird gewiß willkommen sein. Wenn die Rekognoszierungsfahrten der Samoa somit wesentliche Lücken der Kenntnis Neu Guineas ausfüllen helfen und schon dadurch allgemeines Interesse bieten, so im besonderen für Deutschland, das bisher über die drittgrößte Insel der Welt und ihr dortiges Besitztum kein Originalwerk besaß.

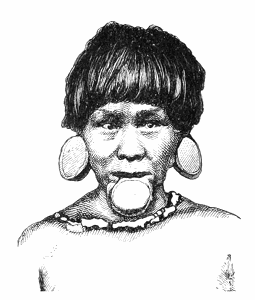

Als ein weiterer Beitrag und zur Ergänzung des erzählenden Teiles ist ein ethnologischer Atlas beigegeben, welcher uns »Typen der Steinzeit« vorführt, jener hochinteressanten Periode, die auch in Neu-Guinea unaufhaltsam ihrem Ende entgegengeht. Denn überall, wo sich der Weiße dauernd festigt, verschwindet die Originalität der[S. 10] Eingeborenen. Durch eigene Erfahrung von dieser Thatsache überzeugt, bemühte ich mich, überall wo es anging, Belegstücke für die Wissenschaft zu sichern. Die »Samoafahrten« sind daher auch für die Völkerkunde ersprießlich geworden und führten u. A. dem Kön. Museum in Berlin[4] über 2000 Stücke zu. Die ausgewählten Typen des Atlas veranschaulichen Erzeugnisse, die für die Intelligenz, den Kunstfleiß und den Schönheitssinn der Papuas beredtes Zeugnis ablegen, und, in Anbetracht der geringen Hilfsmittel der Steinperiode, ganz besonderes Interesse, nicht selten Bewunderung verdienen.

| Seite | |||

| Einleitung | 5 | ||

| Erstes Kapitel. | |||

| Von Sydney nach Mioko | 17 | ||

| Zweites Kapitel. | |||

| Astrolabe-Bai | 28 | ||

| Drittes Kapitel. | |||

| Friedrich-Wilhelms-Hafen | 70 | ||

| Viertes Kapitel. | |||

| Längs der Maclayküste | 112 | ||

| Fünftes Kapitel. | |||

| Vom Mitrafels bis Finschhafen | 136 | ||

| Sechstes Kapitel. | |||

| Englisches Gebiet | 194 | ||

| I. | Trobriand | 205 | |

| II. | D'Entrecasteaux-Inseln | 210 | |

| III. | Ostkap bis Mitrafels | 230 | |

| IV. | Milne-Bai bis Teste-Insel | 262 | |

| Siebentes Kapitel. | |||

| Kaiser Wilhelmsland | 288 | ||

| I. | Längs der unbekannten Nordküste | 288 | |

| II. | Humboldt-Bai und heimwärts | 347 | |

| Register | 380 | ||

| Seite | ||

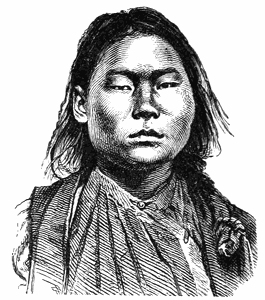

| 1. | Dr. Otto Finsch (Titelbild) | — |

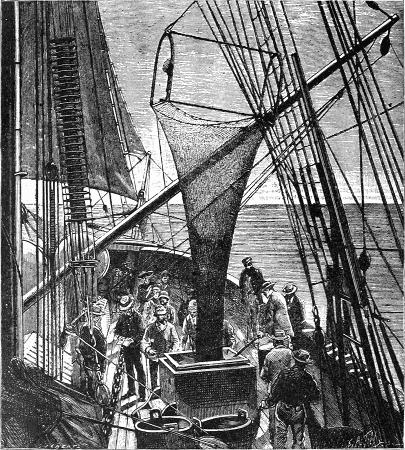

| 2. | Die Samoa (Separatbild) | 6 |

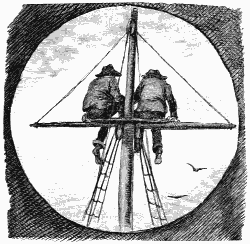

| 3. | Ausguck | 17 |

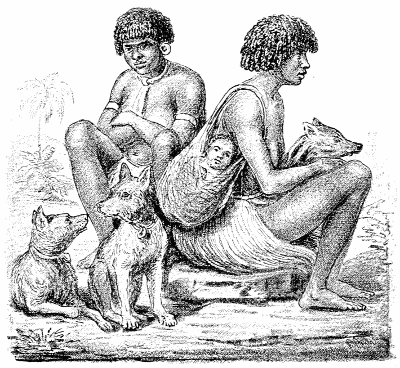

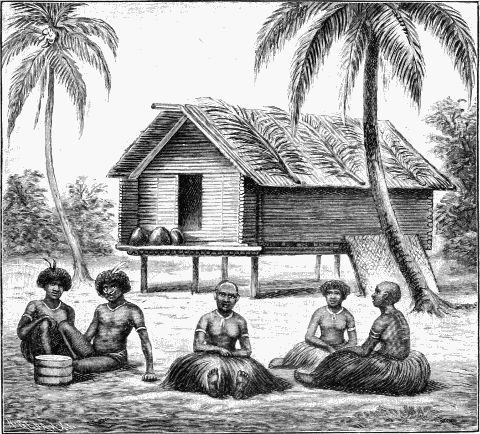

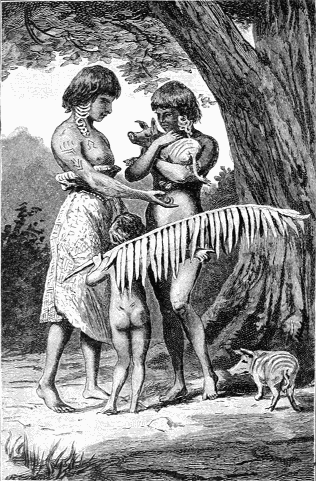

| 4. | Frauen von Bongu (Astrolabe Bai) | 40 |

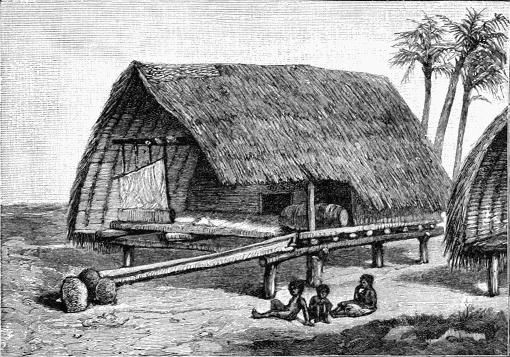

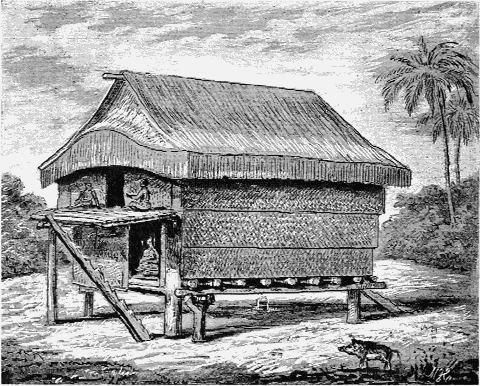

| 5. | Häuser mit Barla in Bongu | 46 |

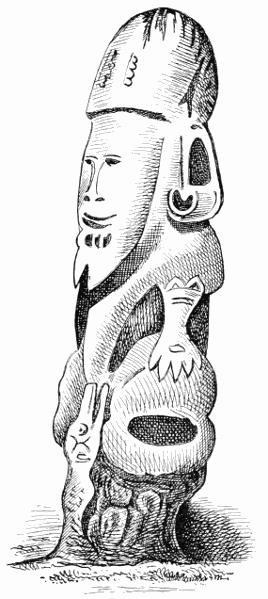

| 6. | Telum Mul in Bongu | 49 |

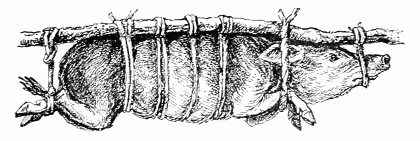

| 7. | Papuaschweine | 52 |

| 8. | Papuahund | 53 |

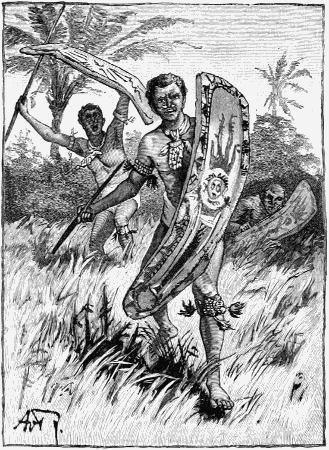

| 9. | Aufbruch zum Feste (Astrolabe-Bai) | 55 |

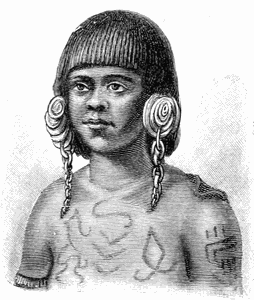

| 10. | Aimaka, am Dschelum auf Bilibili | 73 |

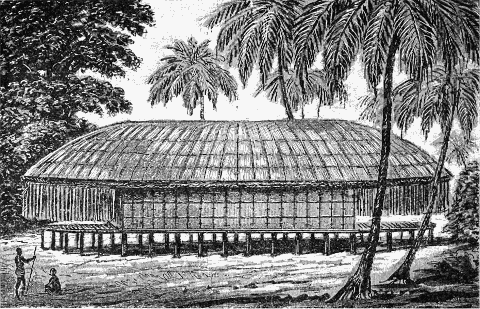

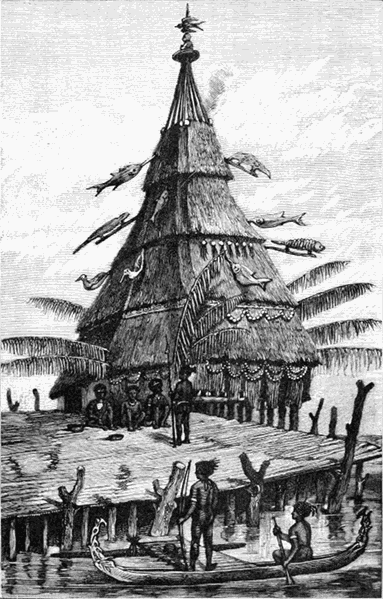

| 11. | Dschelum, Tabuhaus auf Bilibili (Separatbild) | 74 |

| 12. | Krieger von Bilibili | 76 |

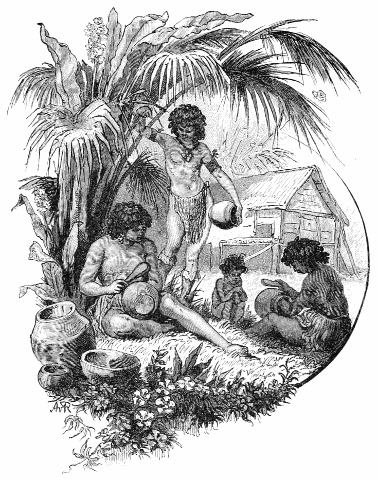

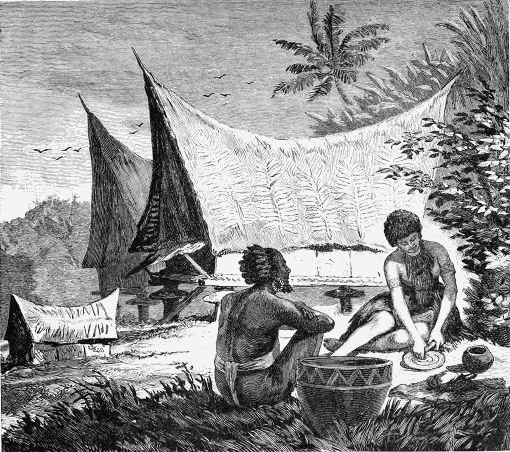

| 13. | Töpferin auf Bilibili | 82 |

| 14. | Handels-Kanu, von Bilibili | 84 |

| 15. | Stutzer von Grager, Friedrich Wilhelms-Hafen | 87 |

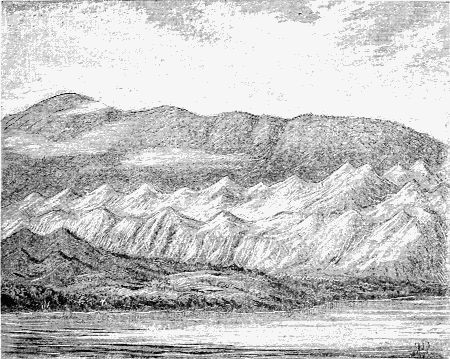

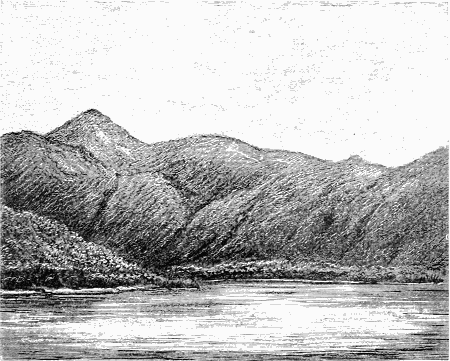

| 16. | Hansemann-Berge, aus Nordost | 100 |

| 17. | Haus auf Tiar, Prinz Heinrich-Hafen | 101 |

| 18. | Tabuplatz auf Tiar, Prinz Heinrich-Hafen | 103 |

| 19. | Junges Mädchen, Friedrich Wilhelms-Hafen | 108 |

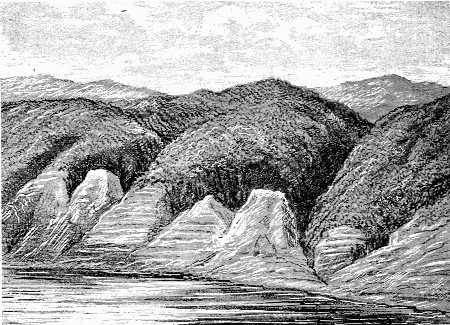

| 20. | Terrassenland mit Basiliskschlucht, Maclayküste | 122 |

| 21. | Kanzel und Bienenkorb, Maclayküste | 126 |

| 22. | Festungshuk, Maclayküste | 128 |

| 23. | Aufhissen der Reichsflagge in Mioko (Separatbild) | 140 |

| 24. | Herkulesfluß, Herkules-Bai | 146 |

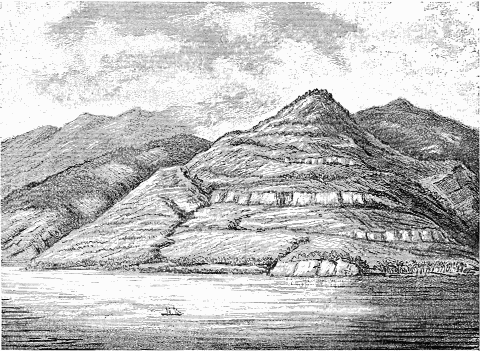

| 25. | Mitrafels aus Nordwest | 151 |

| 26. | Adolphshafen mit Ottilienberg | 153 |

| 27. | Mann von Parsihuk, Huon-Golf | 155 |

| 28. | Häuptlings-Haar, Huon-Golf | 157 |

| 29. | Finschhafen aus Süd | 161 |

| 30. | Moru in Finschhafen (Separatbild) | 162 |

| 31. | Haus mit Grab (Vorderseite), Finschhafen | 173 |

| 32. | Haus (Rückseite), Finschhafen | 174 |

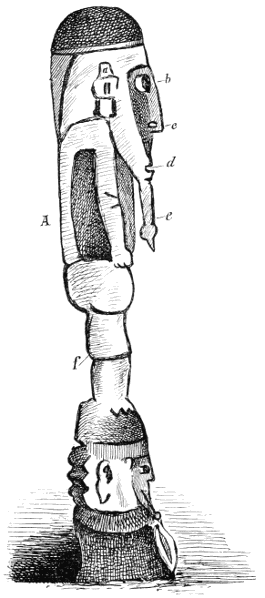

| 33. | Gabiang (Vorderseite), Holzfigur in Ssuam | 175 |

| 34. | Gabiang (Rückseite), Holzfigur in Ssuam | 176 |

| [S. 14]35. | Im Dorf Ssuam, Finschhafen (Separatbild) | 176 |

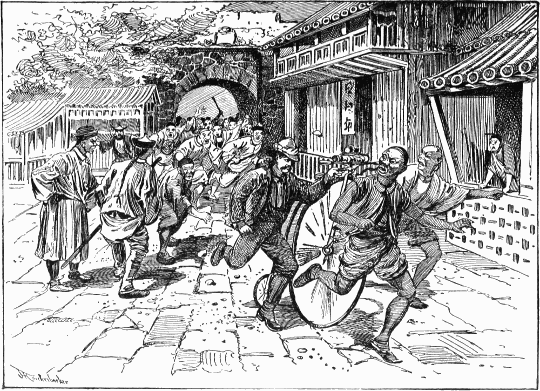

| 36. | Scheinangriff, Finschhafen | 178 |

| 37. | Häuptling von Finschhafen | 179 |

| 38. | Kanu von Weihnachtsbucht, Normanby | 214 |

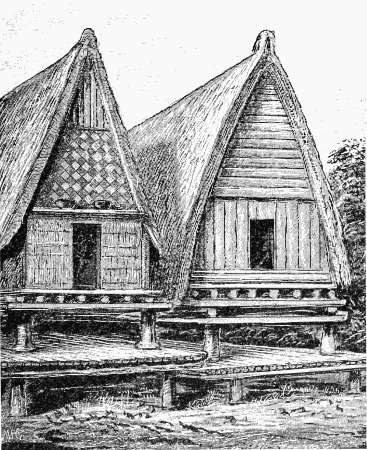

| 39. | Häuser in Weihnachtsbucht, Normanby | 217 |

| 40. | Kanuhaus auf Goulvain, Dawsonstraße | 224 |

| 41. | Häuser auf Fergusson-Insel | 227 |

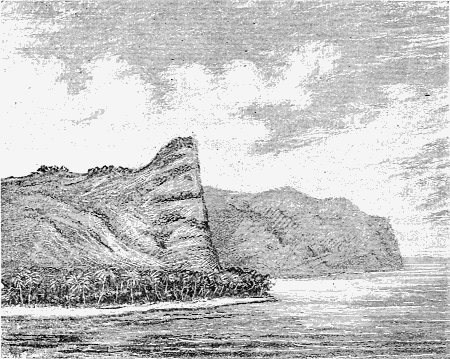

| 42. | Ostkap aus Nordwest | 231 |

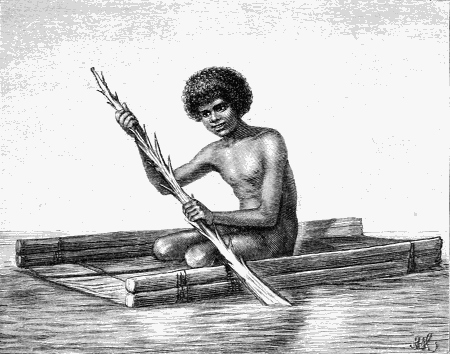

| 43. | Catamarans (Ostkap) | 232 |

| 44. | Junger Mann von Bentley-Bai | 235 |

| 45. | Haus in Bentley-Bai | 237 |

| 46. | Fingerspitze, Chads-Bai | 241 |

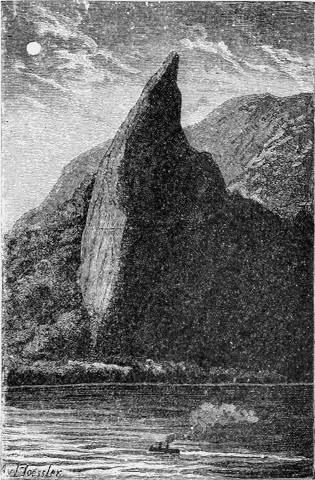

| 47. | Drachenfels in Bartle-Bai | 244 |

| 48. | Pyramidenhügel in Goodenough-Bai | 245 |

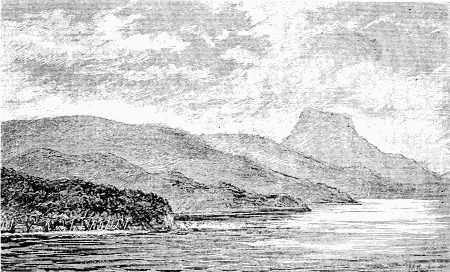

| 49. | Kap Vogel aus Süd | 248 |

| 50. | Trafalgar-Berg (bei Kap Nelson) | 249 |

| 51. | Familienhaus in Hihiaura, (bei Ostkap) (Separatbild) | 250 |

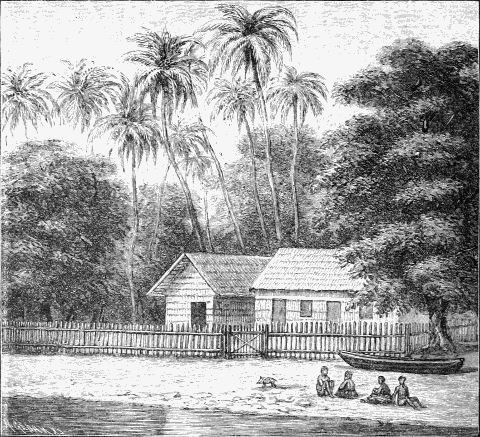

| 52. | Station Blumenthal, (bei Ostkap) | 256 |

| 53. | Missionsstation Aroani, Killerton-Inseln (Separatbild) | 262 |

| 54. | Vor der Kirche Aroani (Separatbild) | 266 |

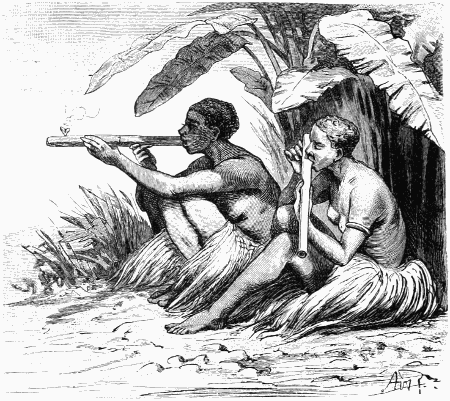

| 55. | Kirärauchen, Dinner-Insel (Samarai) | 268 |

| 56. | Baumhaus in Milne-Bai | 272 |

| 57. | Tätowierte Frau von Rogia (Heath-Insel) | 278 |

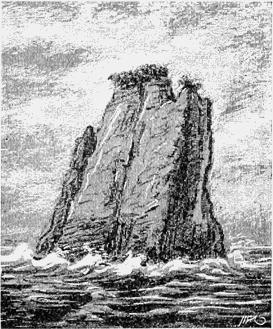

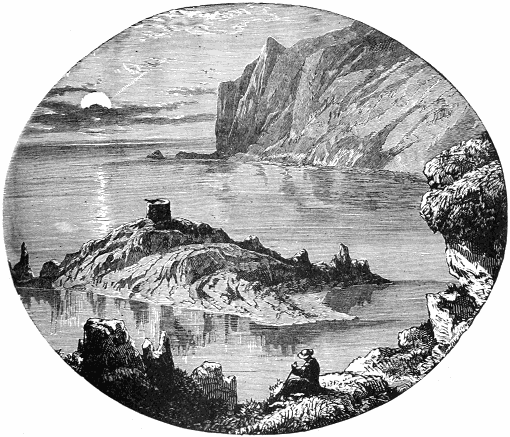

| 58. | Glockenfels | 279 |

| 59. | Häuser und Grab auf Teste-Insel | 280 |

| 60. | Junges Mädchen von Teste-Insel | 283 |

| 61. | Junger Mann von Teste-Insel | 283 |

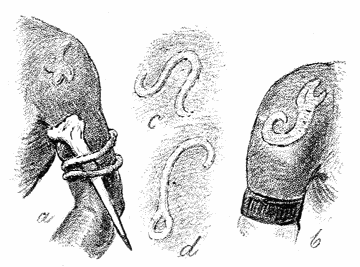

| 62. | Aufgezeichnete Tätowierung, Teste-Insel | 284 |

| 63. | Mann im Kanu, Venushuk | 292 |

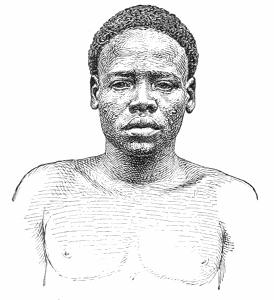

| 64. | Bewohner der Hansemannküste (Hammacherfluß) | 299 |

| 65. | Häuptling vom Caprivifluß | 302 |

| 66. | Kopfbedeckung in Dallmannhafen | 306 |

| 67. | Haus in Gaußbucht | 308 |

| 68. | Tabuhaus in Rabun, Gaußbucht | 310 |

| 69. | Mann von Guap-Insel | 317 |

| 70. | Auf Palmblättern in See (Tagai) | 323 |

| 71. | Haartracht eines Häuptlings von Tagai | 325 |

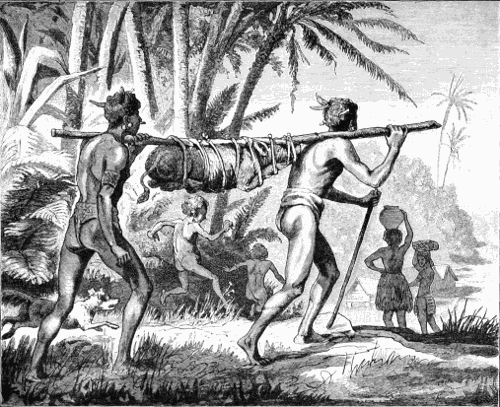

| 72. | Gefesseltes Schwein | 327 |

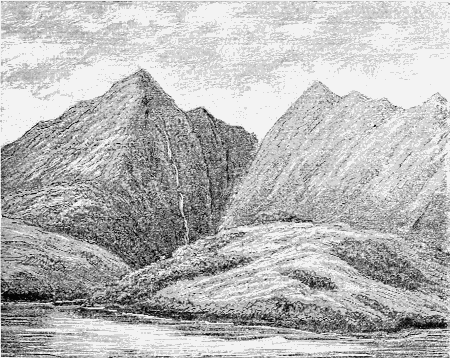

| 73. | Langenburg-Spitze, Torricelli-Gebirge | 329 |

| 74. | Eingeborener von Massilia, Finschküste | 333 |

| 75. | Ziernarben | 334 |

| 76. | Kap Concordia und Berg Bougainville | 335 |

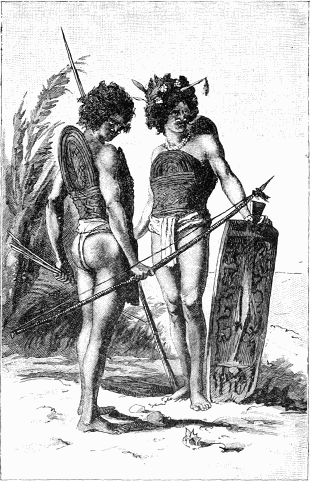

| 77. | Krieger von Angriffshafen | 337 |

| 78. | Auf Baumwurzeln am Sechstroh | 344 |

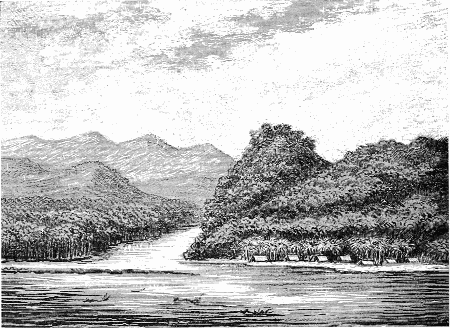

| 79. | Einfahrt in Humboldt-Bai, aus Ost | 349 |

| 80. | Pfahldorf Tobadi, Humboldt-Bai (Separatbild) | 352 |

| [S. 15]81. | Damen von Humboldt-Bai | 354 |

| 82. | Tabuhaus in Tobadi (Separatbild) | 358 |

| 83. | Tätowierte Frau, Humboldt-Bai | 362 |

| 84. | Insel Blosseville aus West | 365 |

| 85. | Hansa-Vulkan aus West (Separatbild) | 366 |

| 1. | Übersichtskarte von Neu-Guinea und dem Bismarck-Archipel | 8 |

| 2. | Astrolabe-Bai und Maclayküste | 30 |

| 3. | Friedrich Wilhelm- und Prinz Heinrich-Hafen | 93 |

| 4. | Kartenskizze vom Huon-Golf | 143 |

| 5. | Finschhafen | 163 |

| 6. | Nordküste von Kaiser Wilhelms-Land | 290 |

| Tafel | Fig. | |

| I | 1–8. | Steingerät (Äxte und Axtklingen). |

| II | 1–3. | Häuser (Grundrisse). |

| III | 1–4. | Hausgerät (Kopfstütze, Haken, Schüsseln). |

| IV | 1–10. | Töpferei (Töpfe, Töpfebrennen, Werkzeuge). |

| V | 1–8. | Verschiedenes Gerät (Kalkkalebasse, Spatel, Schaber). |

| VI | 1–8. | Kanus (Konstruktion, Ruder). |

| VII | 1–9. | " (Schnitzerei, Verzierungen). |

| VIII | 1–10. | " (Segel, Mastverzierungen). |

| IX | 1–9. | Fischereigerät (Falle, Haken, Schwimmer). |

| X | 1–4. | Strickereien (Tragbeutel und Muster). |

| XI | 1–7. | Waffen (Speerspitzen, Wurfstock, Keulen, Dolch). |

| XII | 1–2. | " (Schilde). |

| XIII | 1–5. | Musikinstrumente (Trommeln, Flöte). |

| XIV | 1–4. | Masken (und Amuletmasken). |

| XV | 1–8. | Tabu (geschnitzte Figuren, sogenannte »Götzen«). |

| XVI | 1–9. | Bekleidung (Tapabinden von Männern, Grasröcke für Frauen). |

| XVII | 1–8. | Schmuck (Kämme, Haarbinden, Ohrringe). |

| XVIII | 1–5. | " (Haarkörbchen, Kniebinde, Armbänder). |

| XIX | 1–4. | " (Gravierungen von Schildpatt- und Muschelarmbändern). |

| XX | 1–8. | " (für die Nase). |

| XXI | 1–5. | " (für Hals und Brust). |

| XXII | 1–6. | " (Brust-Kampfschmuck). |

| XXIII | 1–2. | " ( " " ). |

| XXIV | 1–8. | " (Leibschnüre). |

☛ Dieser Atlas ist gebunden in Halbfranz zum

Preise von 16 M. einzeln käuflich. ☚

Abreise von Sydney. — Schlechter Willkomm in See. — Tierleben. — Schwalbensturmvogel. — Der ausdauerndste Flieger. — Temperaturveränderungen. — Mioko. — Ralum-Plantation. — Handel im Bismarck-Archipel. — Traderstationen. — »Labourtrade«. — Massacres. — Kopra. — Handelsflotte. — Rückschritte der Eingeborenen.

Es war fast dunkel geworden, als wir aus dem gewaltigen und imposanten Felsenthor des Sydney-Hafens, den »Heads«, in den »Stillen Ozean« eintraten, der sich indes gar nicht still zeigte. Mächtige Wogenberge, deren weiße Schaumköpfe, auch im Zwielicht erkennbar, unheimlich leuchteten, empfingen den kleinen Wagehals Samoa recht unwirsch, als wollten sie ihm den Garaus machen. Welle über Welle ergoß sich über das ohnehin fast zu schwer beladene Schiff, dessen Deck schon bei ruhiger See den Wasserspiegel kaum sechs Fuß überragte und fast fortwährend überschwemmt wurde. Oft schien das Schiff mehr unter als[S. 18] über Wasser zu gehen. Unsere Schafe mußten in der kleinen Kajüte untergebracht werden, um sie vor dem Schicksal der Insassen des Hühnerkastens, dem Ertrinken, und für die Tafel zu retten. In der Kajüte selbst ging es drüber und drunter: überall Bewegung und Geklapper! Waffen und andere an den Wänden aufgehängte, aber noch nicht seeklar befestigte Gegenstände pendelten hin und her, Schubladen öffneten und entleerten ihren Inhalt von selbst, ja schwere Kisten tanzten lustig von einer Seite zur anderen, kurzum es war eine heillose Wirtschaft.

Da hatte ich denn alle Hände voll zu thun, um wenigstens den Inhalt der Pantry, Porzellan und Glas, vor völligem Untergange zu sichern, denn unser Steward lag hilflos an der Seekrankheit danieder, und die übrige Mannschaft hatte andere, wichtigere Dinge zu thun. Es stellte sich nämlich heraus, daß die Luke zur Maschine nicht dicht hielt und jede Welle diesem Raum Wasser zuführte, das selbst durch angestrengtes Pumpen sich nicht verminderte, weil die letzteren verstopft, ihren Dienst versagten. Da mußten denn Eimer zu Hilfe genommen werden, bis es nach achtzehnstündiger harter Arbeit gelang, des Wassers im Raume Herr zu werden.

Im übrigen verlief die Reise ohne besondere Zufälle in gewohnter Einförmigkeit des Seelebens und der See selbst, die wie ich schon aus Erfahrung wußte, in diesen Breiten wenig bietet und je näher dem Äquator immer ärmer wird. Vergebens späht man nach Waltieren und ist schon zufrieden, wenn gelegentlich Scharen lustiger Delphine das Schiff eine Zeitlang umspielen, oder fliegende Fische ihr Element verlassen, um nach kurzer Luftreise wieder in dasselbe einzutauchen.

Am häufigsten zeigte sich noch die Vogelwelt; aber auch von ihr ließ sich oft einen ganzen Tag lang kaum ein Vertreter sehen. Albatrosse, die charakteristischen Erscheinungen des südlichen Halbrunds, welche in drei Arten (Diomedea melanophrys, culminata und exulans) noch außerhalb Sydney-Hafens das Meer belebten, waren immer seltener geworden und verließen uns mit etwa dem 25. Breitengrade Süd ganz. Dunkle Meerschwalben (Sterna fuliginosa) und Noddies (Anous[S. 19] stolidus), von welchen einzelne der letzteren zuweilen nächtlich auf den Schiffsmasten einen Ruheplatz suchten, waren im ganzen nicht häufig, wie Tropikvögel, jene charakteristischen Vogelgestalten der Meere zwischen den Wendekreisen. Wir hatten den des Steinbocks längst passiert ohne einen Tropikvogel gesehen zu haben, und erst unterm 12. Breitengrade wurde ein einzelner (Phaëton aethereus) beobachtet, der wie fast immer durch seine eigentümlichen kreischenden Stimmlaute die Aufmerksamkeit erregte. Aus der artenreichen Familie der Sturmvögel (Procellariidae) ließ sich nur selten ein Puffinus oder Tauchersturmvogel blicken, der, meist in weiter Ferne einsam über die Wogen streifte, bald in einem Wogenthale verschwindend, bald über dem Scheitel der Welle schwebend, dieselben gleichsam mähend, wie dies der englische Name »shearwater« so treffend bezeichnet. Nur einer der kleinsten Vertreter der Familie, ein Schwalbensturm- oder Petersvögelchen (engl. Petrel) blieb der fast stete Begleiter des Schiffes, und wenigstens einige Pärchen desselben konnte man immer im Kielwasser beobachten. Es war dies die weit über die Südsee verbreitete Thalassidroma grallaria, ein kaum stargroßes, dunkelgefärbtes Vögelchen, eine gar liebliche Erscheinung jener ozeanen Breiten. Mit ausgebreiteten Flügeln, fast ohne dieselben zu bewegen, schweben diese Vögel so nahe über der Woge, daß sie auf derselben scheinbar hüpfen und man sie jeden Augenblick erfaßt glaubt. Aber nur zuweilen berühren die Zehenspitzen der ausgestreckten Ständer das Wasser, während die Flügel demselben stets mit bewundernswerter Geschicklichkeit auszuweichen wissen. Ja, diese Sturmvögelchen tragen die Beziehung zum Namen »Schwalbe« mit Recht. Denn ähneln sie den letzteren auch nur scheinbar in der Form ihrer Flugwerkzeuge, so übertreffen sie dieselben doch noch bedeutend in Flugkraft und Ausdauer. Nie, so oft ich auch früher und später Gelegenheit hatte, diese Vöglein zu beobachten, nie sah ich sie ausruhen, stets waren sie lebendig und je mehr die See unruhig, um so lebhafter, ja soweit die einbrechende Dunkelheit dem Auge zu sehen erlaubte, immer noch erschaute es die lieblichen Gestalten über die Wogen hüpfend. Ich wüßte in der[S. 20] That keinen Vogel, der sich in Ausdauer des Flugvermögens mit diesem zu messen vermöchte, denn selbst der gewaltige Albatross scheint ihm gegenüber ein Stümper. Und von was nähren sich diese kleinen Ozeanbewohner? Zwar versammeln sie sich an über Bord geworfenen Küchenresten, aber nie sah ich sie wirklich mit dem Schnäbelchen etwas aufpicken, und Exemplare selbst erhielt ich nicht. Wer wollte auch diesen trauten Begleitern über das unendliche Wogenmeer des Ozeans ein Leid anthun? Sind sie es doch, die in die Meeresöde wenigstens einiges Leben bringen und deren bewundernswerten Spielen man nicht müde wird zuzuschauen.

Die angenehme bekömmliche Temperatur des australischen Winters hatte sich allmählich geändert und die Tropen fingen an, sich bemerkbar zu machen. Unterm 25. Grade (südlicher Breite) zeigte das Thermometer in der Kabine noch 15° Reaum.; drei Tage später war es schon um 4 Grad gestiegen und nach weiteren fünf Tagen um 6 Grad mehr, so daß es in der kleinen Kajüte recht ungemütlich warm wurde. Wir kamen eben immer tiefer in die Tropen hinein, und bald zeigten sich die mir wohlbekannten Landmarken unseres Reisezieles: zuerst die hohen in Wolken gehüllten Berge der Südspitze Neu-Irlands, später Neu-Britannien mit dem Berg Beautemps-Beaupré, der Südtochter und Mutter. Wir waren somit im St. Georgs-Kanal, der breiten Meeresstraße, welche die beiden Hauptinseln des Bismarck-Archipel, Neu-Britannien und Neu-Irland, oder wie sie jetzt heißen: Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg, trennt, und näherten uns dem ersten Haltepunkte, der Insel Mioko. Am fünfzehnten Tage ihrer Abreise von Sydney ging die Samoa hier glücklich zu Anker und hatte mit dieser ersten Reise von ca. 2000 Meilen[5] zwar ihre Seetüchtigkeit bewiesen, zugleich aber auch, daß sie kein solcher Schnelldampfer war, wie sie nach dem Certifikat sein sollte und wie es für ein Expeditionsschiff zu wünschen gewesen wäre. Statt der angeblichen 11 Meilen in der Stunde waren im günstigsten Falle mit Dampf und Segeln zusammen kaum acht erzielt[S. 21] worden, aber immerhin kamen wir, auch bei ungünstigen Verhältnissen, vorwärts, wenn auch langsam. Solche ungünstige Verhältnisse bietet gerade der St. Georgs-Kanal sehr häufig in Windstillen und Strom, welche Segelschiffe hier zuweilen über Gebühr zurückhalten. So brauchte z. B. das deutsche Schiff »Sophie« von Sydney bis zum Kap St. George, der Südspitze Neu-Irlands, nur 18 Tage, von hier bis Mioko, eine Strecke, die nur 45 Meilen beträgt und die wir mit der Samoa schlimmsten Falls in 8 Stunden zurücklegten, 21, schreibe einundzwanzig Tage! Anderen Schiffen erging es noch schlechter! Die Bark »Etienne«[6] kreuzte Ende 1877 30 Tage im Kanal und ein Schuner mußte schließlich wieder nach Mioko zurückkehren, weil der Proviant zu Ende ging.

Mioko ist eine der kleineren Inseln von den dreizehn, welche die Herzog York-Gruppe, neuerdings »Neu-Lauenburg« umgetauft, bilden und kaum mehr als einen Quadratkilometer groß, aber wegen seines trefflichen Hafens wichtig. Es hatte sich seit meinem letzten Hiersein, kaum zwei und ein halbes Jahr her, gar manches verändert. Ich vermißte zunächst die frühere Godeffroysche Station an der gewohnten Stelle; kaum daß sich noch erkennen ließ, wo die Häuser gestanden. Die letzteren waren mit der früheren Station des Engländers Thomas Farrell vereint von der »Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln zu Hamburg« übernommen worden, welche das Farrellsche Besitztum gekauft und es diesem ermöglicht hatte, 1883 in Blanche-Bai, auf dem Festlande Neu-Britanniens, die »Ralum-Plantation« zu gründen, das erste derartige Unternehmen im Bismarck-Archipel überhaupt. Ich besuchte die sehr gut gehaltene, freundliche Anlage, die mancherlei Reminiscenzen an das abenteuerliche Kolonialunternehmen des Marquis de Rays (1879 bis 1883) aufzuweisen hat. Das stattliche aus Wellblech errichtete Koprahaus stand früher in der „Baie Française‟, das Büffet im Wohnhause war der einstige Altar der Kirche in Port Breton, zu welcher[S. 22] fromme Gemüter in Frankreich die Mittel hergaben. Dieser Altar hatte indes nie seinem heiligen Zwecke gedient, denn die Kirche war nicht gebaut worden und figurierte nur auf dem Papier. Statt Meßgefäßen zeigte der Altar jetzt in äußerst profaner Weise Gin- und Whiskyflaschen, eine Bestimmung welche die gläubigen Stifterinnen gewiß niemals für möglich gehalten haben würden.

Was die Pflanzung selbst anbelangt, so fand ich eine ziemliche Fläche mit bereits tragender Baumwolle bestellt, sowie den Versuch einer Kaffeeplantage in ein paar Beeten mit wenigen Zoll hohen Kaffeepflänzchen. In dem etwas früher von Farrell ausgegebenen Prospekt der: »Western Pacific Plantation and Trading Co.«, welche in Australien mit einem Grundkapital von 40000 £ in shares von 500 £, auf seinem Besitztum gegründet werden sollte, wurden 100 Acres mit »Sea-Island-Cotton« und als neu gepflanzt 5 Acres Kaffee und 2 Acres Aloë angegeben. Späteren Nachrichten zufolge hat die Ralum-Plantage jetzt »200 bis 250 preußische Morgen unter Baumwollenkultur und 8 Morgen mit Kaffeepflanzungen besetzt«, über Erträge verlautet aber noch nichts. Der unermüdliche Farrell war übrigens abwesend und in San Francisco, um diesmal in Amerika Interesse für seine Unternehmungen zu gewinnen. Er kehrte von dort im folgenden Jahre nicht allein mit einem Dampfer (120 Tons) und zahlreichen Tradern (Kleinhändlern) zurück, sondern war überdies »amerikanischer Bürger« geworden, um den Plackereien der englischen Gesetze bezüglich der Arbeiteranwerbungen zu entgehen. Die anglo-amerikanische Firma machte also den deutschen bedeutend Konkurrenz, wenigstens damals, aber inzwischen mögen sich die Verhältnisse wohl geändert haben, wie dies namentlich in der Südsee so häufig der Fall ist. Mit Ausnahme der eben genannten Firma ist der Handel im Bismarck-Archipel, wie dem westlichen Pacific überhaupt, lediglich in deutschen Händen und zwar der beiden Hamburger Häuser: »Robertson u. Hernsheim« und der schon erwähnten »Handels- und Plantagen-Gesellschaft«, sowie Friedrich Schulle in Neu-Irland. Dem seiner Zeit so mächtigen Hause Johann Cesar Godeffroy u. Sohn in Hamburg gebührt übrigens das Verdienst, 1874[S. 23] zuerst Stationen in diesem Gebiete gegründet zu haben. Wie überall in der Südsee machte nur allein der Reichtum an Kokosnüssen, welche geschnitten und getrocknet den jetzt bekannten Exportartikel Kopra liefern, die Gründung solcher Stationen überhaupt möglich, und dieses Naturprodukt ist immer noch das einzige von Bedeutung geblieben. Wie Mioko für die Handels- und Plantagen-Gesellschaft, so ist Matupi, auf der kleinen Henderson-Insel in Blanche-Bai, die Centralstation für das Konkurrenzhaus. Zweigstationen sind an der Küste errichtet, aber gegenüber dem Ganzen hat der Handel übrigens nur in engbegrenzten Gebieten Fuß gefaßt. In Neu-Britannien sind es die Küsten von Blanche-Bai etwas südlich über Kap Gazelle hinaus, die äußerste Nordostküste westlich bis Weberhafen, in Neu-Irland die äußerste Nordwestecke von der Insel Nusa bis Langunebange, ein Strich von ca. 25 Meilen, welche eine beschränkte Anzahl solcher kleinen Handelsplätze, Traderstationen genannt, aufweisen. Im Jahre 1885 besaßen die beiden deutschen Firmen in Neu-Britannien je 6 bis 7 Traderstationen, Farrell vier, in Neu-Irland gab es drei, gegenüber 10 im Jahre 1881. Das letztere Gebiet war fast ausschließend in Händen von Friedrich Schulle auf Nusa, der früher als Geschäftsführer von Hernsheim zuerst mit Stationen in Neu-Irland gründete. Gerade in diesem Gebiete wechseln die Stationen, wie ihre Leiter, die Kleinhändler oder Trader, welche den Einkauf von Kopra besorgen, am meisten, und eine kurze Spanne Zeit bringt oft große Veränderungen. Hier muß eine Station aufgegeben werden, weil der Trader am Klimafieber starb, erschlagen oder verjagt wurde, dort wird eine andere von den Eingeborenen angezündet, als Repressalie gegen »gekochte«, d. h. seitens Weißer niedergebrannter Hütten, oder sie wird freiwillig verlassen, weil sie sich nicht bezahlt macht. Das klingt freilich ziemlich entmutigend, ist aber in Wahrheit nicht so schlimm, denn eine Traderstation ist leicht errichtet und man muß sich von einer solchen keine großen Vorstellungen machen. Mit Proviant im Werte von 300 Mark zu Sydney-Preisen und ebensoviel für Tauschwaren ist sie meist ausgerüstet, und zum Aufbau läßt sich einheimisches Material trefflich verwenden. Handelt[S. 24] es sich doch im wesentlichen um ein kleineres, höchst bescheidenes Wohn- und größeres Koprahaus, einen Zaun und ein paar eiserne Wasserbehälter (tanks), da alle diese Stationen, die Hauptstationen in Matupi und Mioko nicht ausgeschlossen, für ihren Bedarf an Trinkwasser, sowie zum Schiffsgebrauch, nur auf Regen angewiesen sind. Als Trader eignen sich am besten Seeleute, die an Salzfleisch gewöhnt, keine großen Ansprüche machen und mit einem Segelboot umzugehen verstehen, da sich nur mit solchen die Küste erfolgreich bearbeiten läßt. Der Handel ist selbstredend nur Tauschhandel, und amerikanischer Stangentabak (Nigger-head), Beile, Messer, Angelhaken, Glasperlen und einige andere Kleinigkeiten sind die Hauptartikel zum Ankauf von Kokosnüssen oder Kopra, da jetzt Gewehre und Schießbedarf, welche früher am meisten begehrt waren, verboten sind. Dieses Verbot erstreckt sich glücklicherweise auch auf das Anwerben von Eingeborenen als Arbeiter, die sogenannte „Labourtrade‟, welche in diesen Gebieten wie überall, soviel Unheil anrichtete und wesentlich mit zu den blutigen Zwisten mit den Eingeborenen beitrug, an denen keineswegs immer die letzteren schuld waren. Während meines früheren achtmonatlichen Aufenthaltes[7] in Neu-Britannien wurden in meiner Nachbarschaft allein fünf Weiße erschlagen, die wie später Theodor Kleinschmidt auf Mioko ihr Schicksal provoziert hatten. Nachweislich ist übrigens bis jetzt im Bismarck-Archipel kein Weißer verzehrt worden, wenn auch die Eingeborenen noch heut Kannibalen sind, wie ich noch 1881 mit eigenen Augen sah[8]. Seitdem der erste Trader den Boden Neu-Britanniens betrat und den ersten Eingeborenen erschoß, um damit die hier geltenden Rechte der Blutrache einzusetzen, ist gar viel Blut im Bismarck-Archipel geflossen und Mord von beiden Seiten verübt worden. Der im Jahre 1878 unter der Ägide der Wesleyanischen Mission, oder vielmehr[S. 25] des Rev. George Brown, unternommene Vergeltungskrieg forderte allein zahlreiche Opfer unter den Eingeborenen, die nicht vergessen wurden. Wer die Verhältnisse draußen kennt, weiß wie schwer es ist zu strafen, und zwar so, daß wirklich die Schuldigen getroffen werden. Man kann sich daher nur freuen, daß die neue deutsche Ära auch hierin Wandel schaffen und dem willkürlichen Eingreifen einzelner gegen Leben und Eigentum von beiden Seiten strenge Schranken setzen wird. Denn erst dadurch kann die neue Kolonie zu gedeihlicher Entwickelung, namentlich der Plantagenwirtschaft, gelangen. Wie bereits erwähnt, ist in letzterer Richtung bis jetzt nur ein Versuch zu verzeichnen und der Handel, der Koprahandel,[9] der einzige Vermittler zwischen Weißen und Eingeborenen. Der Gesamtertrag an Kopra im Bismarck-Archipel bewegt sich, um dies noch zu erwähnen, zwischen 1000 bis 1500 Tonnen (à 200 Pfd. engl. pro Jahr) und ist nicht minder Schwankungen unterworfen als die Koprapreise selbst, welche in Europa je nach der Konjunktur zwischen 280 und 370 Mark variieren. Die im Bismarck-Archipel beschäftigte Handelsflotte weist unter deutscher Flagge zwei Schuner (von zusammen 180 Tons) und einen Kutter (30 Tons) von Hernsheim und einen Schuner (60 Tons) der Handels- und Plantagen-Gesellschaft, unter amerikanischer Flagge der Firma Farell einen Schuner (70 Tons) und einen Dampfer auf. Bis zum Jahre 1882 unterhielten die beiden deutschen Häuser auch je einen kleinen Dampfer, gaben dieselben aber auf, da sich trotz der geringen Größe (ca. 70 Tons) die Unkosten zu hoch stellten. Seitdem haben sich die Verhältnisse jedenfalls schon dadurch bedeutend verändert, daß die Neu-Guinea-Compagnie ihre drei Dampfer nach dem Bismarck-Archipel schickt.

Wer in der Südsee reist, muß vor allem Geduld besitzen! Dies erfuhren wir gleich in Mioko, wo das Löschen und Laden viel mehr Zeit erforderte, als wir wünschten. Denn auch in dieser Richtung[S. 26] hatten sich die Verhältnisse, nur nicht zum Besseren, geändert. Die Eingeborenen, welche früher gegen einen Tagelohn von einem Stück Tabak im Wert von vier Pfennigen willig bei solchen Arbeiten halfen, waren bei weitem anspruchsvoller geworden und verlangten andere und bessere Tauschartikel. Ja, was weit schlimmer war, es hielt, trotz der höheren Preise, überhaupt schwer Arbeiter zu erlangen, deren Zahl sich durch die rücksichtslose Ausfuhr der Werbeschiffe[10] ohnehin vermindert hatte. Wie in Faulheit, so waren die guten Neu-Lauenburger, wie sie jetzt heißen sollen, auch im übrigen dieselben geblieben, und Fortschritte in der Civilisation nicht bemerkbar, außer in gewissen Tauschartikeln. Statt der gewöhnlichen weißen Thonpfeifen verlangte man jetzt schwarze »Negerköpfe« (negro-heads), statt ordinärer Äxte (Fan-tails) teure amerikanische u. s. w. Perkussions-Musketen, früher das Ziel des höchsten Wunsches eines Kanaker, waren kaum mehr begehrt. Dagegen Hinterladerbüchsen (Snider-Rifles) sehr gefragt, weit mehr als z. B. Bekleidungsgegenstände. Letztere werden eben nur von einzelnen, an den Hauptstationen beschäftigten Kanakern zuweilen getragen. Aber die große Masse unserer neuen Landsleute in Neu-Lauenburg, Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg läuft noch jetzt, und zwar in beiden Geschlechtern, im adamitischen Kostüm umher und findet dasselbe bei weitem einfacher und bequemer, wogegen sich bei einigem Verständnis mit dem Leben und Wesen der Eingeborenen nichts einwenden läßt. Auch die Mission (australische Wesleyan) hat in der von ihr so sehr protegierten Bekleidungsfrage, außer bei ihren unmittelbaren Zöglingen, die sich nach mehr als zehnjähriger Thätigkeit auf kaum 200 Bekehrte[11] belaufen, keinen Einfluß ausgeübt, ja schien überhaupt Rückschritte gemacht zu haben. So wenigstens auf Mioko und der Insel Utuan, der York-Gruppe, wo die beiden samoanischen[S. 27] Lehrer (Teachers) nur noch wenige Eingeborene als Mitglieder der Kirche besaßen. Außer der allgemeinen Lauheit gegenüber der christlichen Lehre, wie jeder Lehre überhaupt, mochte hieran auch der unter der Leitung von Thomas Farrell 1883 wirkungsvoll geführte Feldzug mit schuld sein, der die Eingeborenen für die Ermordung von Theodor Kleinschmidt und seiner beiden weißen Genossen strafte und einer großen Anzahl Eingeborenen, darunter auch Kirchengängern, das Leben kostete.

Abreise nach Neu-Guinea. — French-Inseln. — Forestier-Insel. — Verkehr mit den Eingeborenen. — Fregattvögel und Tölpel. — Spärliche Nachrichten über Astrolabe-Bai. — Von Miklucho-Maclay. — Herrliche Küste. — Gelbe Bäume. — Der mysteriöse Deutsche. — Eine Südsee-Aventure. — Berthold und der Marquis de Rays. — »Nouvelle France.« — Herr Canar. — Eine wahre Robinsoniade. — Unter Menschenfressern. — In Port Constantin. — Erstes Zusammentreffen mit Eingeborenen. — Sa-ulo. — Vermeintlicher Überfall. — Besuch in Bongu. — Die Damenwelt. — Haartrachten. — Anthropologisches über Papuas. — Haar — wächst nicht büschelförmig. — Hautfärbung. — Individuelle Verschiedenheit. — Bewohner von Bongu. — Krankheiten. — Pockennarben. — Bekleidung und sonstiger Ausputz. — Gestrickte Beutel. — Das Dorf Bongu. — Bauart der Häuser — innere Einrichtung. — Die Barla. — Buambrambra oder Versammlungshaus. — Barum, Signaltrommel. — Telum-Mul, ein Kunstwerk der Steinzeit. — Ahnen, keine Götzen. — Beschneidung. — Reminiscenzen an Maclay. — Eingeführtes Rindvieh. — eine Plage der Eingeborenen. — Schweine. — Hund — rätselhafte Herkunft desselben — sowie des Haushuhnes. — Plantagen. — Urbarmachung. — Kulturpflanzen der Papuas — zugleich Zeugnis der höheren Gesittung. — Genußmittel. — Tabak. — Cigarren. — Betel. — Freundschaftszeichen. — Zierpflanzen. — Keu, gleich Kawa. — Eingeführte Kulturpflanzen. — Russisch in Port Constantin. — Bemerkungen über Tauschhandel. — Eisen- und Steinbeil. — Fischerei und Kanus. — Einfluß des ersten Weißen. — Der Mann des Mondes. — Erster Landerwerb. — Begründung der deutschen Schutzherrschaft. — Geringe Bevölkerung. — Beschränkte Landeskunde der Eingeborenen. — Gutes Einvernehmen mit denselben. — Abschieds-»Mun«.

In den ersten Tagen des Oktober war die Samoa endlich seeklar und dampfte ihrem Ziele, Astrolabe-Bai, an der Nordostküste von Neu-Guinea, entgegen. Wir gingen um die Nordostspitze Neu-Britanniens und näherten uns am zweiten Tage der French- oder Französischen-Gruppe, die aus einer Anzahl kleiner Inseln besteht und gleichsam eine nordwestliche Fortsetzung des unbenannten Archipels bildet, in welchem Willaumez die bedeutendste Insel ist.[S. 29] Wie Neu-Britannien selbst, so sind auch diese Inseln offenbar vulkanischen Ursprungs, ihre kegelförmigen Berge erloschene Krater, die jetzt mit üppiger Baumvegetation bedeckt, hie und da größere kahle Flächen, Plantagen der Eingeborenen zeigen. Auf Forestier-Insel sahen wir größere Bestände Kokospalmen, unter denen es sich zu regen begann. Mit dem Glase erkannte man Menschen, und bald kamen etliche Kanus ab, um leider nur zu bald in weiter Ferne eine beobachtende Stellung einzunehmen. Die Leutchen trauten uns eben nicht, und so gelang es uns nur mit großer Mühe, sie wenigstens so weit heranzulocken, daß wir mittelst eines langen Bambus in allerdings beschränkter Weise in Tauschverkehr treten konnten. Leere Flaschen und Streifen roten Zeuges[12] fanden den meisten Beifall, weniger Glasperlen, und Tabak wurde ganz verschmäht. An Bord wagte sich trotz aller Verlockungen keine der vor Furcht zitternden Gestalten, im Gegenteil, man suchte in unverkennbarer Weise klar zu machen, uns zu entfernen und sie ungeschoren zu lassen. Die Leutchen mochten daher wohl üble Erfahrungen mit den ersten Civilisatoren gemacht haben, welche kurze Zeit vor uns hier vorgesprochen und »rekrutiert« hatten, wie die sehr passende Südseebenennung dafür lautet. Denn bekanntlich handelt es sich bei der sogenannten »Labourtrade«, wie das Anwerben von Eingeborenen als Arbeiter kurzweg heißt, nicht immer um Freiwillige.

Die Eingeborenen selbst unterschieden sich im Rassentypus übrigens durchaus nicht von Neu-Britanniern, gingen wie diese völlig nackt, sprachen aber eine ganz andere Sprache. Im Ausputz war mir manches neu, darunter ein Brustkampfschmuck und sehr elegante Armbänder mit einem zweiblättrigen Anhängsel, Formen, die, wie ich später kennen lernte, für die ganze Nordostküste Neu-Guineas (vergl. Atlas T. XXII) charakteristisch sind und so die enge Zusammengehörigkeit dieser Völkerstämme bekunden. Die an der Basis mit knochenförmiger Schnitzerei versehenen, im übrigen glatten[S. 30] Wurfspeere, die einzige Waffe, welche diese Eingeborenen mit sich führten, ähnelten ganz denen in Blanche-Bai, aber ihre Kanus waren viel armseliger und für weitere Reisen jedenfalls ungeeignet.

Nach diesem kleinen Intermezzo dampften wir in westlichem Kurs weiter, sichteten die Nordwestspitze Neu-Britanniens mit der Insel Rook und gingen später ganz nahe unter der Nordküste von Crown-Insel hin, ohne irgend eine Spur von Eingeborenen zu bemerken. Alle diese Inseln, wie Rich und Dampier, sind gebirgig, dicht bewaldet und offenbar erloschene Vulkane, die sich in einer Reihe von Neu-Britannien bis zu den Le Maire-Inseln erstrecken. Wie so häufig in diesen Breiten, war die See glatt wie ein Spiegel und[S. 31] nur selten ließen sich schwarze Meerschwalben, (Anous, Sterna anasthaeta), Tölpel oder Fregattvögel (Tachypetes) blicken. Größere Flüge der letzteren pflegen nicht selten, nach Art unserer Störche weite Kreise beschreibend, in der Luft zu schweben, ein gar hübsches Schauspiel, während Tölpel (Sula fusca) es hauptsächlich auf Treibholzstämme abgesehen haben. Auf solchen ruhend, ähneln sie zuweilen einem Kanu mit Eingeborenen in weiter Ferne so auffallend, daß wir hier, wie für die Folge, öfters getäuscht wurden.

Mächtiger Feuerschein hatte uns schon in der Nacht die Nähe des Festlandes von Neu-Guinea angedeutet und zum Abhalten genötigt. Der anbrechende Morgen, des vierten Tages, seitdem wir Mioko verließen, zeigte uns die Küste sehr nahe: wir befanden uns bereits in Astrolabe-Bai! So heißt eine an 15 Meilen breite Buchtung südlich vom 5. Breitengrade, die im Jahre 1827 von Dumont d'Urville mit der französischen Korvette »Astrolabe« zuerst gesichtet wurde. Erst 44 Jahre später landete der russische Reisende Nikolaus von Miklucho-Maclay mit dem russischen Kriegsschiff »Vitiaz« in »Port Constantin« und brachte mit zwei Begleitern (einem weißen Matrosen und einem Samoaner) 15 Monate hier zu, bis ihn das russische Kriegsschiff »Izumrud« wieder abholte. Die wenigen, hauptsächlich anthropologischen und ethnologischen Mitteilungen,[13] welche der Reisende veröffentlichte, sind sehr schwer zugänglich, zählen aber mit zu den besten wissenschaftlichen Arbeiten, die wir über Papuas überhaupt besitzen. Eine eingehendere Darstellung[14] des interessanten Gebietes fehlte bis jetzt noch.

Der Anblick der Küste von Astrolabe-Bai überraschte und befriedigte uns alle gar sehr. Das waren nicht die langweiligen, in gleichmäßiges Grün gekleideten Berge, wie wir sie aus dem Bismarck-Archipel gewohnt waren, sondern die Landschaft wurde je[S. 32] weiter wir in die Bai hineinkamen um so ansprechender. Sie ist rings von hübschen, dicht bewaldeten Bergreihen umschlossen, hinter denen gegen Süden stattliche Gebirgszüge hervorragen, von denen die höchsten an 10000 Fuß hoch sein mögen und wohl zum System des Finisterre-Gebirges gehören. Die in den Schluchten lagernden weißen Wolkenmassen, welche so sehr weißen Schneeflecken ähnelten, gaben diesem schönen Gebirgsbilde einen erhöhten Reiz. Wir passierten die kleine Insel Bilibili, deren Bewohner in großen, kunstvoll gebauten Kanus herbeieilten und in freundlicher Weise Verkehr anzuknüpfen suchten. Aber wir mußten diesmal ihren Versuchungen ausweichen, galt es doch zunächst Port Constantin aufzusuchen, wie sich später zeigte, keineswegs ein Hafen, sondern eine kleine Buchtung, welche wenig Sicherheit gewährt. — Vergebens spähten wir nach Siedelungen, aber das mit dichtem Urwald bekleidete Ufer war wie ausgestorben! Wie sich später zeigte, liegen die Dörfer im Dickicht des Urwaldes versteckt und verraten sich dem Kenner meist durch nichts als kleine Gruppen Kokospalmen und eine besondere Baumart, welche sich durch die einfarbig, lebhaft gelbe Belaubung auszeichnet. Diese »gelben Bäume«, welche sich übrigens an der ganzen Ostküste Neu-Guineas finden, markieren sich in dem dunklen Grün des Urwaldes sehr auffallend und erregen schon von weitem Aufmerksamkeit. So wurde von unseren Seeleuten die besonders hohe und dichte Gruppe gelber Bäume bei dem Dorfe Bogati oder Bogadschi, welches die Karten deshalb als »gelbes Dorf« bezeichnen, anfänglich für ein Segel gehalten.

»Wem konnte es angehören?« war eine Frage, die zu allerlei Betrachtungen führte, denn einem »on dit« zufolge, durften wir möglicherweise einen Weißen, ja einen Landsmann hier treffen. Es sollte nämlich in Astrolabe-Bai ein deutscher Händler (Trader), »Schmidt geheißen«, leben, von dem man in Mioko aber nichts wußte. Die mysteriöse Existenz dieses Schmidt löste sich später in eine jener hübschen Aventuren auf, die in der Südsee mehr als anderwärts vorkommen und die deshalb hier mitgeteilt werden soll, weil dieselbe so sehr das Leben und den Charakter gewisser hier lebender Weißen[S. 33] kennzeichnet. Im Jahre 1882 hatte ich in Neu-Britannien unter anderen unglücklichen Opfern, welche sich von dem gewissenlosen Schwindler de Rays zur Gründung einer Kolonie in Neu-Irland verleiten ließen, auch einen Deutschen gesehen. Er war mit der ersten Expedition im »Chandernagor« 1880 herausgekommen, hieß Berthold und stammte aus Berlin. Wie so viele andere, darunter eine Menge Deutsche, hatte sich auch Berthold, trotz der Warnung des deutschen Konsuls in Antwerpen, auf fünf Jahre verpflichtet. Freilich mochten wohl manche der hoffnungsvollen »Kolonisten« gewisse Gründe haben, um der Alten Welt überhaupt den Rücken zu kehren. Berthold, seines Zeichens ein Kellner, trat als »terrassier cultivateur« ein. Dieser Kategorie von Kolonisten war bei freier Station ein Monats-»Taschengeld« von fünf Frank zugesichert. Nach Ablauf von fünf Jahren erhielten sie aber 15 Hektaren Land, die je nach den guten Diensten des Individuums bis auf 50 gesteigert werden konnten. Alle hatten also die Aussicht, glückliche Grundbesitzer in einem Lande zu werden, das selbst die Leiter des Unternehmens nur nach der Karte kannten. Außerdem hatte die Gnade des Marquis allen Gliedern des Freistaates »Nouvelle France« pro Rata ihres Grades Anteil am Reingewinn versprochen; denn schon aus Naturprodukten, wie Schildpatt, Perlschalen, wertvollen Hölzern u. s. w., erwartete man mit Zuversicht reiche Erträge. So lauten die Bestimmungen des mir vorliegenden Kontraktes, eines in der Kolonialgeschichte merkwürdigen Dokumentes,[15] das die eigene Unterschrift des »Monsieur Ch. du Breil, Marquis de Rays, Fondateur-Directeur de la Colonie libre du Port Breton, Océanie« trägt und am 21. August 1879 zu Antwerpen unterzeichnet wurde. Bekanntlich ging gleich dieses erste ebenso leichtsinnige als gewissenlose Unternehmen[16] des Marquis elend in die Brüche, indem der Leiter des[S. 34]selben »le Baron P. Titeu de la Croix de Villebranche, Aide de camp du Marquis de Rays, Commandant de Port Breton« eines schönen Tages sich mit dem Chandernagor auf und davon machte und die etwa 70 unglücklichen Kolonisten sitzen ließ. Ende Juli 1880 besuchte ich sie in Lakiliki-Bai an der Ostseite von Kap St. Georg, dem damaligen Sitze des Freistaates, in einer Gegend die mit ihren steilen Bergen für Ziegen, aber nicht für Menschen paßt. Eine Baracke und Teile einer Dampfmaschine das war alles, außer etwa zwanzig, meist von Fieber und Krankheiten entkräfteten Männer. Die übrigen waren von Kapitän Ferguson, der noch in demselben Jahre in den Salomons von den Eingeborenen erschlagen wurde, gegen Bezahlung von je einem Winchester-Rifle (damals ca. 140 Mark Wert) nach der nahen Missionsstation in Port Hunter auf der Herzog York-Insel gebracht worden und hatten sich von hier aus in alle Winde zerstreut. Eine Anzahl fanden Stellung als Händler (Trader), und unter diesen auch der erwähnte Berthold, für den sich also, kaum dem Hunger und Elend entronnen, plötzlich glänzende Aussichten eröffneten. Nach einer der neuen, von Friedrich Schulle an der Nordostspitze von Neu-Irland errichteten Koprastationen versetzt, verdiente er schönes Geld. Aber die Freude dauerte nicht lange, denn bald wurde Berthold aus triftigen Gründen entlassen und verbannt, das heißt nach Australien geschickt. Von hier begab er sich unter dem neuen Namen Canar nach Samoa und erhielt Stellung bei einem deutschen Hause, dessen Chef leichtgläubig genug war, seinen Erzählungen Glauben zu schenken. Freilich klangen seine Berichte von dem selbstgesehenen Koprareichtum Neu-Guineas gar zu verlockend, und als er vollends Briefe seines Freundes Schmidt aus Astrolabe-Bai aufwies, der dort in Kopra u. Perlschalen schier erstickte, da war die Ausbeutung dieser Schätze eine beschlossene Sache. Glücklicherweise fand sich gerade kein Schiff disponibel, als Berthold, jetzt[S. 35] Herr Canar, Neu-Britannien wiederum beglückte, und so mußte er sich bis zu passender Gelegenheit mit einer Traderstelle begnügen. Diese Verzögerung war für ihn natürlich sehr fatal, denn es konnte nicht ausbleiben, daß sein wahrer Name und seine Vergangenheit in Samoa bekannt werden mußten; wußte man doch bereits in Neu-Britannien, daß er nie in Astrolabe-Bai gewesen war! Harmlose Fragen nach dem einen oder anderen Häuptling u. s. w. von jemandem, der Neu-Guinea ebenfalls nur nach der Karte kannte, hatten auf leichte Weise den Beweis geliefert. Es fing also an, ungemütlich auszusehen, und Canar zog es vor, die Entwickelung der Dinge nicht abzuwarten, sondern drückte sich eines schönen Tages. Dieses Ereignis war kurz vor unserer Ankunft passiert und bildete noch das Tagesgespräch. Denn der brave Berthold hatte das Boot und Tauschwaren der ihm anvertrauten Station im Betrage von 400 Dollars mitgenommen, außerdem einen anderen deutschen Trader, Namens Freudenthal, zu überreden gewußt. Wie es hieß, wollten die Ausreißer nach Neu-Guinea zu Freund Schmidt gehen. Das schien unglaublich! Denn nur Wahnsinnige konnten in einem offenen kleinen Boot, ohne Kenntnis und Hilfsmittel von Navigation, eine Reise von 450 Meilen wagen. Wie sich später herausstellte, war Berthold natürlich nicht nach Neu-Guinea gegangen, sondern hatte die immerhin abenteuerliche und gefährliche Fahrt nach dem früheren Schauplatz seiner Thaten, dem ihm wohlbekannten Neu-Irland, angetreten. Das kleine Boot mit seinen zwei Insassen war allen Gefahren, auch den Kannibalen auf Sandwich-Insel, die selbst vor dem Angriff eines Dampfers nicht zurückschreckten, glücklich entgangen und näherte sich der Mausoleum-Insel, dem Szelambiu der Eingeborenen, wo Canar bekannt war. Damit schien den Flüchtigen, die auf einer Reise von über 140 Meilen, in offenem Boot unter Tropenglut, gewiß nicht wenig ausgestanden hatten, sichere Rettung zu winken. Aber das Schicksal hatte es anders beschlossen! Beim Landen kenterte das Boot in der Brandung, wobei Freudenthal seinen Tod fand, und Berthold rettete nur das Leben, und zwar buchstäblich das nackte Leben. Denn die Eingeborenen zogen ihm die Kleider aus, und nur[S. 36] dem Umstande, daß er bei ihnen als »Sullis lik«, d. h. der kleine Schulle, bekannt war, schützte ihn vor dem Erschlagenwerden. Aber vor dem Namen Schulle haben die Eingeborenen hier herum großen Respekt, und so wurde Berthold geschont. Freilich so einige Wochen nackend mit in den Plantagen der Eingeborenen arbeiten und wie diese leben zu müssen, unter der nicht eben erbaulichen Voraussicht, eines Tages doch noch erschlagen zu werden, mag eben keine angenehme Sache sein. Das Schicksal dieses wirklichen Robinson stellt daher das seines fingierten Vorgängers jedenfalls in den Schatten. Es dauerte nämlich einige Zeit, ehe Friedrich Schulle in Nusa Kunde von einem schiffbrüchigen, unter den Eingeborenen lebenden Weißen erhielt, zu dessen Rettung er sich sogleich aufmachte. Das Wiedersehen soll freilich kein allzufreudiges gewesen sein, aber was blieb Schulle übrig, als Canar, den ihm nicht eben angenehmen Bekannten, zu befreien. Drei Stück Bandeisen im Werte von 15 Pfennigen genügten übrigens, den Todeskandidaten einzulösen, denn so hoch taxierten die Eingeborenen diesen Träger der Civilisation. — Daß die Briefe von dem angeblichen Schmidt gefälscht waren und von letzterem in Astrolabe-Bai sich auch nicht eine Spur fand, brauche ich wohl nicht erst zu erwähnen? Mir war es sehr lieb, weder diesen noch einen anderen jener zweifelhaften Weißen anzutreffen, deren Auftreten gewöhnlich das Vertrauen der Eingeborenen gleich im Anfang erschütterte und für Nachfolgende ein friedliches Einvernehmen meist erschwert.

Aber wo steckten die Eingeborenen, nach denen uns am meisten verlangte? Schon geraume Zeit lagen wir in Port Constantin wenige Kabellängen vom Ufer vor Anker, aber immer noch blieb es still. Nur einige Vogelstimmen tönten aus dem Gelaube der Urwaldsbäume und auch diese noch spärlich genug. Denn die heiße Nachmittagssonne brannte mächtig herab, und dann schweigt die Vogelwelt meist: nur das Schäckern des nimmermüden Lederkopfes (Tropidorhynchus), die tiefe Baßstimme des Raben (Corvus orru), kreischende Papageien und Kakadus lassen sich vernehmen. — Plötzlich wird die Ruhe durch den Ruf »Kanaka! Ka[S. 37]naka!« unterbrochen! Die scharfen Augen unserer Neu-Britannier hatten ihre schwarzen Brüder im Dunkel des Uferdickichts entdeckt. Und wirklich! Da hockte eine lange Reihe dunkler Gestalten, laut- und bewegungslos wie Bildsäulen, die uns wahrscheinlich schon lange beobachtet hatten. Jetzt wurde es lebendig! Ich nahm meinen ganzen Sprachschatz des hiesigen Idioms zusammen, und bald schallte es: »Korvetta!« oh! aba! (Freund), oh! tamole! (Männer), oh! mem! (Vater), oh! »Maclay« hin und wieder. Die hiesigen Eingeborenen scheinen nämlich seit der Anwesenheit des russischen Reisenden in jedem seiner Nachfolger einen »Maclay« zu erblicken. Herr Romilly, der englische Regierungs-Kommissar, war so genannt und als Bruder behandelt worden und mir widerfuhr dieselbe Ehre. Ich ließ sogleich das Boot klar machen und mich ans Ufer rudern. Aber unsere Schwarzen hatten keine Eile, denn sie fürchteten sich, wie stets bei solchen Gelegenheiten, und unseren Matrosen ging es nicht besser, nachdem sich die Krieger im vollen Waffenschmucke zeigten, der hier neben dem Wurfspeere, auch in Pfeil und Bogen besteht. »Es ist doch nicht egal, ob man in die Brust oder den Rücken gespeert wird«! meinte Peter und drehte seine Vorderseite den gefürchteten »Wilden« zu, als wir ihnen längst in Pfeilschussweite nahe waren. Und den »Wilden« ging es ebenso, das heißt, sie fürchteten sich nicht minder! Kaum stieß das Boot auf Grund, so sprang ich ins Wasser, ging unter unsere neuen Freunde, verteilte allerlei Kleinigkeiten, schüttelte dem und jenem die Hand und hatte in kurzer Zeit ihr Vertrauen so gewonnen, daß ich gleich eine ganze Bootsladung Eingeborener mit an Bord brachte. Bald erschien auch Sa-ulo, der sogenannte »König« von Bongu, eine nichts weniger als königliche Erscheinung, der sich von seinem Gefolge nur durch Korpulenz und Elephantiasis im rechten Bein auszeichnete. Der schwarze Anstrich des Gesichtes und Körpers, welcher wie bei allen Papuanen Trauer bezeichnete, machte sein Äußeres nicht anmutiger, aber der alte Herr hatte ein so gemütliches, freundliches Gesicht, daß man ihn gleich liebgewinnen mußte. Einige Geschenke machten ihn und die Seinigen noch glücklicher, und so schieden sie bei einbrechender[S. 38] Dunkelheit in der Überzeugung, daß der neue »Maclay-Germania« wie ich später zum Unterschied von dem russischen »Maclay-Ruschia« und Romilly dem »Maclay-inglese« hieß, am Ende doch kein so übler Mensch sei, mit dem sich wohl umgehen lasse, dieselbe Ansicht, welche ich bezüglich der Eingeborenen gewonnen hatte. Aber unsere Leute teilten dieselbe nicht, sondern fühlten sich keineswegs behaglich, zumal da unsere Schwarzen allerlei Schaudergeschichten aus ihrem Leben am Bord von Labourtradern zu erzählen wußten, welche die Gemüter erhitzten. Das scharfe Ohr eines Schwarzen wollte Ruderschläge gehört haben und bald kam die Meldung, daß sich eine ganze Flotte von Kanus in der Dunkelheit der Nacht genähert und unter den überragenden Zweigen der Uferbäume verborgen habe. Die furchterregte Phantasie unserer Schwarzen konnte sich von der Überzeugung, daß wir überfallen werden würden und müßten, nicht freimachen und hatte diesen Spuk auf unsere Leute übertragen, von denen sich einige schon mit Koffernägeln bewaffneten. Die angestellten Untersuchungen ergaben, daß es sich nur um Hirngespinste handelte, denn auch nicht ein Kanu war vorhanden und nur der glucksende Ton des Scharrhuhnes (Talegallus), das Kreischen fliegender Hunde, das Klappern der Laubfrösche und Gezirpe der Cikaden tönte in die Nacht hinein.

Gleich am andern Morgen besuchten wir unsere neuen Freunde in ihrem Dorfe Bongu, dem größten in diesem Teile von Astrolabe-Bai, das wie fast stets hinter dem Uferwaldsaume versteckt liegt. Eine Anzahl Männer erwartete uns auf dem schmalen Sandstrande niederhockend, schweigend wie es die Landessitte erheischt, und half erst auf meinen Wunsch das Boot mit aufs Ufer schieben, da die Landung unbequem ist, wie überhaupt an dieser Küste. Unsere Ankunft im Dorfe brachte zuerst unter den Weibern große Aufregung hervor, von denen nur wenige alte beherzt genug waren zurückzubleiben, aber durch einige kleine Geschenke beruhigt, die übrigen bald zurückriefen. Der Reisende wird stets wohl thun, sich zunächst die Gunst der alten Damen zu erwerben; sie haben oft einen sehr erheblichen Einfluss, der von großer Wichtigkeit werden kann. Freilich[S. 39] ist das nicht immer eine angenehme Sache, denn Papuafrauen in vorgerückten Jahren sind freilich keine Schönheiten mehr und nichts weniger als appetitlich, aber deswegen braucht Häßlichkeit der Weiber nicht als Rassencharakter hingestellt zu werden, wie dies meist in allen Lehrbüchern geschieht. Man muß eben fremde Menschenrassen nicht nach unseren Begriffen von Schönheit messen, und dann wird man Papuaninnen sehr passabel finden. Junge Mädchen sind, wenn auch im ganzen klein und schmächtig, häufig von sehr angenehmer Gestalt und zeigen zuweilen tadellose Formen, aber sie verblühen schnell, wie alle Tropenbewohnerinnen. Schon mit der ersten Niederkunft verschwindet die Jugendfrische, die meist wohlgeformte Büste verliert sich, und mit weiterem Kindersegen geht es rasch abwärts. Frauen, die bei uns noch als in guten Jahren gelten, sind dort bereits alt, mager und runzlig, was sich leider nicht wie bei Kulturvölkern durch Kleidung und Toilettenkünste verbergen und auffrischen läßt. Nach unseren Schönheitsbegriffen verunziert auch die Haartracht das weibliche Geschlecht noch mehr. Das Haar wird von älteren Personen meist kurz abgeschnitten und mit schwarzer Farbe eingeschmiert. Bei jüngeren Frauen und Mädchen gelten dicht verfilzte Locken, die von Farbe, Schmutz und Fett starren und an der Stirn oft bis über die Augen herabfallen, als besonders elegant, wie dies die beigegebene Abbildung (S. 40) zweier Frauen von Bongu mit ihren unzertrennlichen Begleitern, Hund und Schweinchen zeigt.

Weit größere Sorgfalt verwendet das putzsüchtigere männliche Geschlecht auf das Haar, namentlich die noch unverheirateten »Malassi«, und einem Papuastutzer kostet die Frisur seines Haares allein mehr Zeit als einer Modedame bei uns. Das Haar wird mittelst eines langzinkigen Instruments aus Bambus, einem sogenannten Kamme, sorgfältig bearbeitet und aufgezaust, so daß es eine weitabstehende Wolke bildet, außerdem mit Farbe, Erde u. dergl. eingerieben, sowie mit Blumen und Federn geschmückt. Tamos oder ältere Männer sind weniger eitel, legen aber Wert auf ihre Gatessi d. h. in den Nacken herabhängende, durch Schmutz und andere[S. 40] Mittel künstlich erzeugte, dichtverfilzte Haarzotteln. Kunst hat also auch hier ihren Einfluß auf das Haar ausgeübt, wie dies mehr oder minder bei allen Völkern der Fall ist. Die Textabbildungen veranschaulichen eine ganze Reihe künstlicher Papua-Haartouren.

Dies führt mich zu einigen allgemeinen Bemerkungen über die anthropologisch meist noch sehr verkannte Rasse der Papuas oder Melanesier,[17] für welche gerade die Haarbildung besonders wichtig wird. Das Haar wächst beim Papua anfangs gerade wie bei uns und fängt erst an, sich nach einiger Zeit, wenn es etwas länger wird, zu krümmen, d. h. mehr oder minder eng spiralig zu drehen, ähnlich den Windungen eines Korkenziehers. Bei gewisser Länge verfilzen[S. 41] sich die einzelnen Haare leicht in- und untereinander, namentlich an den Enden, wo sich Klümpchen bilden, und so entstehen eine Art Locken, aus denen sich je nach der Behandlung dichte Strähne, Zotteln oder die eben beschriebene Wolke entwickeln. Die letztere ist aber keineswegs ein Rassencharakter des Papua, wie so häufig angegeben wird, sondern höchstens die Neigung zur spiraligen Drehung des einzelnen Haares, wodurch die Gesamtheit ein kräusliches Ansehen erhält, das zuweilen bei dichtem und kurzem Haare an den Wollkopf eines echten Negers erinnert. Wenn in unseren neuesten Lehrbüchern die büschelweise Anordnung des Papuahaares, das ähnlich wie bei einer Bürste gruppiert verteilt sein soll, als ein Hauptcharakter der Papua-Rasse hervorgehoben wird, so ist dies ein völliger Irrtum, der leider, gegenüber berichtigenden neueren Untersuchungen, noch heut dem Engländer Windsor Earl gedankenlos nachgeschrieben wird. Ich habe so viele Papuaköpfe untersucht, solche eigens zu dem Zwecke rasiert, um das Wachstum zu beobachten und weiß daher zur Genüge, daß die Haare beim Papua in gleicher Weise wie bei Europäern hervorsprießen. Aber meine Untersuchungen haben mich auch gelehrt, daß es schwierig ist, einen durchgreifenden diagnostischen Charakter des Papuahaares zu finden, da gar so viele individuelle Abweichungen vorkommen, sowohl in Haarbildung als Färbung. So sind Locken- und Krausköpfe nichts Ungewöhnliches, ja ich habe unter reinen Papuas sowohl in Neu-Guinea als anderwärts sanft gewelltes wie schlichtes Haar angetroffen, hinsichtlich der Färbung natürlich fuchsrotes. Nächst dem Haare ist es besonders die Hautfärbung, welche für diese Menschenrasse wichtig, aber bisher meist so sehr mißverstanden wurde, daß ein paar Worte hierüber nicht schaden können. Wenn hervorragende Anthropologen, die freilich Papuas nicht aus eigener Anschauung kennen, diesen eine schwarze, ja »bläulich schwarze« Färbung zuschreiben, so ist dies eben falsch. Man kann sich noch nicht daran gewöhnen, innerhalb einer Rasse so erhebliche Färbungsverschiedenheiten zu finden, die gerade bei der papuanischen mehr als bei anderen vorzukommen scheinen. Wenn auch im allgemeinen[S. 42] eine dunkle Färbung vorherrscht, so kann Schwarz doch keineswegs als ein Charakter der ganzen Rasse gelten. Wie das vorzugsweis vorhandene satte Braun sich durch Tiefbraun bis zur Schwärze des typischen Negers steigert, so geht es andrerseits bis zu den lichten Tönen des Polynesier und selbst des Malayen herab. Auch weiße Papuas[18] lernte ich kennen, so weiß als Europäer, und insofern nicht Albinos im gewöhnlichen Sinn, als manche auch am Tage scharf zu sehen vermochten. Zu diesen Verschiedenheiten in Hautfärbung wie Haar tritt noch eine große individuelle der Physiognomie, wie die mit besonderer Sorgfalt ausgewählten, naturgetreuen Illustrationen von papuanischen Charakterköpfen am besten zeigen werden. So ist es daher schwer, auch in dieser Richtung einen durchgreifenden Rassencharakter zu fixieren. Jedenfalls stehen die Papuas den echten Negern am nächsten, und wenn auch im allgemeinen der negerähnliche Typus vorherrscht, so finden sich doch so vielerlei Abweichungen, nicht nur in derselben Landschaft, sondern demselben Dorfe, ja Familie, daß gerade dieses Unbeständige mit charakteristisch wird. Man darf daraus auf eine stattgehabte Vermischung mit anderen Rassen, zunächst den benachbarten Ozeaniern und Malayen, schließen, aber historisch nachweisbar ist dies nicht. Selbst in solchen Küstenstrichen, wo schwerlich solche Nachbarvölker eingedrungen sein können, ja auch bei den Bergstämmen, die ich an der Südküste von Neu-Guinea kennen lernte, tritt diese Verschiedenheit in der Färbung hervor, bald einzeln, bald häufiger; hier trifft man eine vorwiegend dunkle, dort eine hellere Bevölkerung, die man anfänglich für eine ganz andere Menschenrasse hält. Aber es darf nicht vergessen werden, daß sich helle Individuen in allen melanesischen Gebieten finden, einzeln nicht selten in dunklen Familien, ähnlich wie bei uns blonde und brünette Individuen in ein und derselben Familie vorkommen. Die Gelehrten werden sich daher daran gewöhnen müssen, an den früheren Auffassungen von Stabilität der Färbung nicht allzustarr festzuhalten und wohlthun, geistreiche Be[S. 43]trachtungen über die Entstehung solcher Abweichungen durch Mischung lieber zu unterlassen, da dieselben doch nur ins Gebiet der Spekulation verfallen und die exakte Wissenschaft nicht weiterbringen. Daß bei farbigen Völkern Färbungsnüancierungen viel stärker hervortreten als bei sogenannten weißen, darf nicht verwundern, aber sie sind sehr häufig rein individueller Natur, und wer lange unter Papuas gelebt hat, wird die oft erheblichen Färbungsverschiedenheiten als etwas Gewöhnliches und Selbstverständliches betrachten, welche eben mit zum Charakter der Rasse gehören.

Da unsere Reisen uns nur mit Papuas zusammenführen, so war es notwendig, über diese Rasse einige Mitteilungen zu machen, die zum besseren Verständnis derselben beitragen dürften.

Auch die Bewohner von Astrolabe-Bai sind echte Papuas, im ganzen ziemlich lichtdunkelbraun, oder hellchocolatbraun gefärbt und von nicht sehr kräftigem Körperbau. Stattlichere Männer zählten zu den Ausnahmen, aber gerade die Bevölkerung von Bongu schien überhaupt schwächlicher und armseliger. Ringwurm (Psoriasis), jene Hautkrankheit, welche sich in Schnörkeln oft über den ganzen Körper einfrißt, war ziemlich häufig vertreten, genierte aber ebenso wenig als Schuppenkrankheit (Ichthyosis) und selbst Elephantiasis. Letztere hindert die Bewegung gar nicht, und der brave Sa-ulo lief trotz seines Alters und dicken Beines (vom Knie bis zu den Zehen) so schnell wie ein junger. Diese mehr oder minder bei allen Südseevölkern verbreiteten Krankheiten überraschten mich natürlich nicht, umsomehr aber Pockennarben, welche ich hier zum erstenmale, später aber wiederholt an der Küste Neu-Guineas beobachtete. Wie mochte diese Krankheit hierher gekommen sein? Jedenfalls hat sie viele Opfer gefordert und wesentlich mit zu der im allgemeinen so geringen Bevölkerung beigetragen.

Im Vergleich mit Neu-Britanniern war die äußere Erscheinung der Bewohner von Konstantinhafen schon deshalb ansprechender, weil sie alle wenigstens eine gewisse Bedeckung haben, während jene völlig nackend einhergehen, wie wir dies zuletzt auf den French-Inseln sahen.

[S. 44] Die Männer tragen den Mal, d. h. ein oft mehrere Meter langes Stück Zeug aus geschlagener Baumrinde, ähnlich der Tapa der Polynesier, sorgfältig um die Hüften und zwischen den Beinen durchgezogen (vergl. Atlas T. XVI 3.), und nur kleine Knaben gehen völlig nackt. Dagegen sind noch sehr kleine Mädchen bereits mit einem Lendenschurz bekleidet, der ebenfalls Mal heißt und sich in dieser Form über ganz Neu-Guinea als das einzige Bekleidungsstück des weiblichen Geschlechtes (vergl. Abbild. S. 40) verbreitet. Als Material dient die gespaltene Blattfaser der Kokos-, für feinere die der Sagopalme. Letztere werden häufig buntgefärbt, meist rot oder mit roten, schwarzen und gelben Längsstreifen und kleiden junge Mädchen sehr artig. Der Lendenschurz geht entweder um den ganzen Körper und bildet dann eine Art bis über die Knie herabreichendes Röckchen, oder er bedeckt nur gewisse Teile vorder- und hinterseits und ist dann mehr Schürzen zu vergleichen.

Hinsichtlich des übrigen Ausputzes der hiesigen Papuas ist wenig zu bemerken, da sie im ganzen arm zu sein scheinen. Armbänder, aus einer Art Gras oder Liane (Lynosia) geflochten, Sagiu, zieren wie überall den Oberarm bei beiden Geschlechtern; die Männer tragen zuweilen noch ähnliche Bänder fest unter dem Kniee umgeflochten. Diese Arm- und Kniebänder sind zuweilen hübsch mit kleinen Kaurimuscheln (vergl. Atlas XX. 4) verziert, wie Muscheln hauptsächlich zu Schmuck- und Zieraten verwendet werden. So namentlich die zu Scheiben geschliffenen Basisteile der Conusmuscheln, aus denen man Halsketten verfertigt. Weit wertvoller sind Hundezähne, die überhaupt bei allen melanesischen Stämmen als Material zu Schmuck eine so hervorragende Stelle einnehmen und bereits bei unseren Vorfahren gleichen Zwecken dienten. Die Weiber müssen sich gewöhnlich mit ein paar Hundezähnen als Zierat der Ohren begnügen, während die Männer breite Ringe aus Schildpatt (Atlas XVII. 4) tragen, wie außerdem eine Menge anderer Dinge. Aber bei allen Naturvölkern schmückt sich das männliche Geschlecht eben weit mehr als das weibliche. Tätowierung, die, da wo sie Sitte ist, vorherrschend den Körper des Weibes verziert, ist hier, wie an der[S. 45] ganzen Küste unbekannt. Dagegen bemerkte ich zuweilen, und zwar an beiden Geschlechtern, Ziernarben, die, wie in den Gilberts-Inseln und anderswo, durch kleine Brandwunden hervorgebracht werden. Kämme (Atlas XVII. 1) dienen nur dem Haare des Mannes als Schmuck und werden von den Frauen nicht getragen. Wie erwähnt, benutzt man diese Kämme (Gatiassem) übrigens nicht zum Kämmen, sondern zum Aufzausen der Haare, als Kopfkratzer und gelegentlich als — Gabel, an welche das schmale, langzinkige Instrument am meisten erinnert. — Der kostbarste Brustschmuck der Männer besteht aus Eberhauern (Atlas XXI. 2), während die Frauen mit einer Eiermuschel (Ovula ovum) zufrieden sind. Aber für gewöhnlich sieht man außer den erwähnten Armbändern wenig Zieraten bei der hiesigen Bevölkerung, dagegen scheinen kleinere oder größere Beutel, zierlich aus festem Bindfaden in Filetmanier gestrickt, unzertrennliche Begleiter. Die Männer tragen kleine, dicht gestrickte Brustbeutel, Jambi, in welchen sie meist Tabak, Talismane, Betelnüsse und sonstige Kleinigkeiten verwahren, und größere, Gumbutu, auf der Schulter, die für die Kalkbüchse (Atlas V. 1) zum Betel, Löffel, Betelnußbrecher aus Knochen (Atl. V. 7), Muscheln zum Schneiden und Schaben (Atl. V. 8) dienen, Requisiten, welche jeder Papua als unentbehrlich stets bei sich trägt. Die Beutel der Weiber, Nangeli-Gun, sind viel größer, sackartig und werden an einem Tragbande auf dem Vorderkopfe getragen, wie dies die Papuafrauen meist thun. Sie sind diese Methode schon von so früher Jugend an gewöhnt, daß sie ohne Mühe beträchtliche Lasten aufladen. Denn nur die Weiber sind es, denen der Transport der Feldfrüchte von den Pflanzungen nach dem Dorfe obliegt, die Wasser und Holz herbeitragen, wie sie außerdem in kleineren Beuteln noch häufig Säuglinge, sowie junge Hunde und Schweinchen mit umherschleppen.

Nach dieser Bekanntschaft mit der äußeren Erscheinung der Papuas im allgemeinen und der hiesigen im besonderen, wollen wir uns nach Bongu zurückwenden, um auch Siedelungen und Häuser kennen zu lernen. Wie fast alle Papuadörfer in Neu-Guinea, verteilen sich die etwa 30 Häuser unregelmäßig über einen freien Platz,[S. 46] der unmittelbar vom Urwald eingeschlossen ist. Bei den Häusern stehen spärliche Kokospalmen, sowie einige Bananen, Zierpflanzen und Cayennepfeffersträucher (jau). Gewöhnlich teilen sich die Dörfer in mehrere Häusergruppen, die durch schmale Pfade durch den Urwald miteinander verbunden sind und eigene Namen haben. Die Plantagen, auf welche ich später zurückkommen werde, sind oft in beträchtlicher Entfernung von den Siedelungen angelegt. Was die Häuser in Bongu selbst anbetrifft, so unterscheiden sie sich im Baustil von den meisten Papuahäusern dadurch, daß sie auf dem Erdboden stehen, daher richtiger als Hütten zu bezeichnen sind. Sie bestehen, wie die Abbildung zeigt, im wesentlichen aus einem seitlich etwas gerundeten, breiten stumpfwinkeligen Dache, mit gerader Firste, das bis zum Erdboden herabreicht. An der vorderen Giebelseite befindet sich die kleine Thür, die zuweilen überdacht und mit einer schmalen Plattform versehen ist. Da die Häuser hauptsächlich[S. 47] nur zum Aufenthalt während der Nacht sowie bei schlechtem Wetter dienen, ist die innere Einrichtung sehr einfach. Ein paar Bänke aus gespaltenem Bambus, Barla genannt, dienen als Schlafstätten der Männer sowie zur Aufnahme des wenigen Hausrates (Töpfe, hölzerne Schüsseln), Lebensmitteln u. s. w. An den Dachbalken hängen gewöhnlich Körbe und Bündel, welche, in Blätter eingepackt, feinere Sachen (z. B. Federschmuck) enthalten. Zum besseren Schutz gegen Mäuse, sind oft Horden darüber errichtet, namentlich auch für Speisen. In der Mitte des Hauses befindet sich die Feuerstätte, weniger zum Kochen, was meist im Freien geschieht, als um überhaupt Feuer zu erhalten. Denn sonderbarerweise scheinen die hiesigen Eingeborenen kein Mittel zu besitzen, um Feuer zu erzeugen. In den Hütten werden daher stets glimmende Kohlen eines sehr langsam brennenden Holzes erhalten, so daß in einem Papuadorfe das Feuer nie ausgeht. Sollte es dennoch geschehen, so holen die hiesigen Küstenbewohner aus den Bergdörfern Feuer, deren Bewohner die Kunst, Feuer zu machen, verstehen. Bei dem sorglosen Umgehen mit Feuer muß man sich nur wundern, daß nicht alle Augenblicke die so leicht entzündbaren Häuser in Flammen aufgehen, aber merkwürdigerweise scheinen Brandunglücke im ganzen selten zu sein.

Freund Sa-ul hatte uns am Eingang des Dorfes begrüßt und geleitete uns mit den übrigen Männern nach der Barla (vergl. Abbild. S. 46), einem großen, auf vier Pfählen ruhenden Gerüst, ähnlich einem großen Tisch, das in keinem dieser Dörfer, ja fast vor keinem Hause, fehlt. Die Barla bildet den beliebten Ruhe- und zugleich Eßplatz der Männer, die hier, unbehelligt von den zudringlichen Schweinen, ihre Mahlzeiten und darauf ihr Schläfchen halten. Frauen dürfen die Barla nicht benutzen, sondern höchstens unter derselben hocken. Wie die meisten Papuadörfer, besitzt Bongu auch ein Versammlungshaus, hier Buambrambra genannt, das als Schlafstätte für die unverheirateten Männer, wie als Empfangshaus fremder Gäste dient. Dieses Gebäude, in der Form der gewöhnlichen Häuser, aber viel größer und an beiden Giebelseiten offen, schien erst seit kurzem fertig geworden zu sein. Außer einigen Unterkiefern von Schweinen,[S. 48] zur Erinnerung an Festlichkeiten, und einigen Eierschalen (von Megapodien), enthielt es keinerlei Ausputz, aber einige Barum waren hier untergebracht. So heißen die großen Holztrommeln (vergl. Atl. XIII 1.), welche dickwandigen Trögen ähneln und, mit einem dicken Knüppel geschlagen, als Signalinstrumente dienen. Ihr dumpfer Ton ist, namentlich in der Stille der Nacht weit, oft mehrere Meilen (engl.), hörbar und teilt alle Begebenheiten den Nachbardörfern mit, die an der Art der Schläge sogleich erkennen, ob es sich um einen Angriff, einen Todesfall oder eine Festlichkeit handelt. Die Samoa hat später gar oft das Barum in Thätigkeit gesetzt, wie unsere Ankunft ebenso durch Rauchsäulen, in der Nacht durch Feuer signalisiert wurde.

An dem soeben erwähnten Buambrambra war übrigens keinerlei Verzierung in Holzschnitzerei angebracht, aber ich entdeckte bei meinem Durchstöbern der Hütten zufällig ein hervorragendes Werk des Kunstfleißes in Holzbildnerei, einen sogenannten Telum oder Tselum. So heißen hier besondere, meist aus Holz gefertigte Figuren, die in der Regel einen Menschen darstellen. Ich sah in Bongu übrigens auch kleine, aus einer erdigen aber festen Masse geschnitzte Telum. Das erwähnte Holzbildnis verdiente schon wegen seiner Größe Bewunderung, denn es war an 8 Fuß hoch und aus einem Stück Holz geschnitzt, soweit sich dieser Ausdruck für die Steinzeit anwenden läßt, die ja keine Messer, also auch nicht eigentliches Schnitzen kennt. Diese Kolossalfigur, von der die Abbildung (S. 49) eine getreue Vorstellung giebt, wurde »Telum Mul« genannt. Sie repräsentierte einen Papua, dessen Kopf allein über die Hälfte der ganzen Länge einnahm, aber trotz den groben Fehlern in den Proportionen doch ein Kunstwerk ersten Ranges und eine Leistung, welche dem Alter der Steinzeit zur höchsten Ehre gereicht. Man staunt, unter voller Berücksichtigung der primitiven Werkzeuge, nicht nur über den Fleiß und die Ausdauer, sondern fast noch mehr über den idealen Zug im Geiste des Papua, welcher selbst vor einer solchen Riesenarbeit nicht zurückschreckte. Denn ohne Zweifel waren es geistige Interessen, welche die sonst so lässigen Menschen zur[S. 49] Verkörperung einer Idee begeisterte, die keinen praktischen Hintergrund hat. Missionäre, welche in den unschuldigsten bildlichen Darstellungen meist Zeichen des Heidentums erblicken, würden eine solche wie hier jedenfalls als einen besonders schrecklichen Götzen deuten, dessen Vernichtung als Gott wohlgefällig betrachten. Aber ohne Zweifel haben die Telums nichts mit Religion, wohl aber mit Geschichte der Papuas zu thun, da sie ähnlich wie unsere Denkmäler berühmte Personen, Ahnen, darstellen und somit nur für die Wissenschaft von höchster Bedeutung sind. Wer es verstünde die Geschichte dieser Telums zu ergründen, von denen es in den Dörfern von[S. 50] Astrolabe-Bai eine ganze Menge giebt, die alle durch Eigennamen unterschieden werden, würde möglicherweise Aufschluß über die Herkunft des Volkes oder Stammes geben können. Aber wahrscheinlich ist die Geschichte vieler Telums bei der jetzt lebenden Bevölkerung bereits verloren gegangen, denn manche scheinen sehr alt zu sein. Auch der Telum-Mul hatte wahrscheinlich schon Generationen gesehen und nur dem festen, den weißen Ameisen widerstehenden Holze seine Erhaltung zu danken. Die gegenwärtige Generation sorgte übrigens schlecht für ihn, denn er war in einer fast verfallenen Hütte untergebracht, in welcher sich nur noch wenig altes Gerümpel befand, darunter ein paar alte Blechgefäße und Fäßchen, die noch von Maclay herrührten. Unter dem Gerümpel befand sich übrigens noch ein sehr interessanter, an 12 Fuß langer Balken mit kunstvollem Schnitzwerk, der am Boden lag und so mit Schmutz und Staub bedeckt war, daß ich ihn in dem ohnehin dunklen Räume erst nach geraumer Zeit entdeckte. Jedenfalls diente der Telum nicht als »Götze« der öffentlichen Verehrung, und der Umstand, daß die Bevölkerung ihn so sehr vernachlässigte, deutete das geringe Interesse überhaupt an. Meine Bemühungen, diesen Schatz für das Berliner Museum zu erstehen, scheiterten an der Uneinigkeit der Männer. Denn ohne Zweifel war der Telum Mul Gemeindeeigentum nicht nur von Bongu, sondern die Männer von Korendu und Gumbu hatten ebenfalls mitzubeschließen.

Wir werden für die Folge mehr solcher wunderbaren Erzeugnisse des Kunstfleißes der Papua kennen lernen, die meist auf Ahnen zurückzuführen sind und höchstens mit einem gewissen »Tabu«, aber nichts mit Religion zu thun haben. Dies gilt auch in Bezug auf die Beschneidung, welche bei der Bevölkerung von Astrolabe-Bai herrscht und selbstredend keinerlei Beziehungen zum Rituale des Judentums hat, da sich diese Sitte ja auch anderwärts bei Naturvölkern findet.

Die Bewohner von Bongu, wie Astrolabe-Bai überhaupt, lebten übrigens bei unserem Dortsein noch völlig im Alter der Steinzeit, denn das von Maclay zuerst hierhergebrachte Eisen hatte in keiner Weise Veränderungen hervorgerufen. Im ganzen war auch blut[S. 51]wenig von Gerätschaften zu sehen, welche der russische Reisende hier zurückließ. Einige alte Stemm- und Hobeleisen, Blechgefäße, russische Uniformknöpfe sowie wenig Glasperlen blieb alles, was wir bemerkten, obwohl uns die Eingeborenen auf jedes Stück mit dem Ausruf »Maclay« aufmerksam machten.