This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Rund um Süd-Amerika

Reisebriefe

Author: Oskar von Riesemann

Release Date: August 23, 2017 [eBook #55419]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUND UM SüD-AMERIKA***

| Note: | Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/rundumsdamerik00ries |

REISEBRIEFE

VON

DR. OSKAR v. RIESEMANN

MIT 43 ABBILDUNGEN AUF 16 TAFELN

DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN)

BERLIN 1914

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

DAS BILD AUF DEM UMSCHLAG STELLT

»FELSBLÖCKE AM TITICACA-SEE« DAR

SR. DURCHLAUCHT

FÜRST PETER LIEVEN

DEM TREUEN REISEGEFÄHRTEN IN

HERZLICHER FREUNDSCHAFT UND DANKBARKEIT

FÜR MANCHE ANREGUNG ZUGEEIGNET

Die vorliegenden Briefe erschienen während meiner Reise vom Dezember 1912 bis zum Juli 1913 in der »Moskauer Deutschen Zeitung«. Auf wissenschaftliche Gründlichkeit, oder Vollständigkeit in irgend einer Beziehung können sie nicht die geringsten Ansprüche erheben. Trotzdem habe ich mich entschlossen, sie gesammelt der Öffentlichkeit zu übergeben.

Die Reiseliteratur über Süd-Amerika ist sehr arm. Bevor ich meine Reise antrat, habe ich die besten Buchhandlungen in Petersburg, Berlin und London abgesucht, ohne irgend etwas Brauchbares zu finden. Infolgedessen hoffe ich, daß selbst diese oberflächlichen Schilderungen Reisenden, deren Ziel Süd-Amerika ist, nützlich sein können. Sie enthalten die frischen Eindrücke eines Reisenden, dessen Amerika-Fahrt keinen anderen Zweck verfolgte, als den: Land und Leute außerhalb Europas ein wenig kennen zu lernen.

Irgend ein System oder irgend eine Tendenz sucht man in diesen Blättern vergeblich. Ich bin ein Freund von planlosen Reisen und hatte das Glück einen gleichgesinnten Reisekameraden zu finden. Während der Reise wurde das nächste Ziel immer erst beim Verlassen des vorhergehenden bestimmt. Von Zeit- und Raumrücksichten waren wir unabhängig. Infolgedessen haben wir sicherlich vieles Schöne und Naheliegende nicht gesehen, dafür aber manche vielleicht nicht weniger lohnende Gegenden aufgesucht, an denen Bädeker-Reisende höchst wahrscheinlich achtlos vorübergefahren wären. Man betrachte das Büchlein mit Nachsicht. Es ist von keinem Reise-»professional« geschrieben.

Den Bilderschmuck hätte ich gerne reicher und interessanter gestaltet, doch bin ich im Photographieren – Dilettant. Einige der besten Aufnahmen haben mir unsere Reisegefährten in Bolivien, Herr Werner Schmidt-Valparaiso und Herr Bergassessor Wenker liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt. Ich sage ihnen dafür auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank.

Moskau, Dezember 1913.

Dr. O. v. RIESEMANN.

| Vorwort | 7 | ||

| 1. | Der Steamer »Arlanza«. – Vigo. – Lissabon | 11 | |

| 2. | Die Insel Madeira | 16 | |

| 3. | Pernambuco. – Bahia | 21 | |

| 4. | Rio de Janeiro und brasilianische Karnevalsfreuden | 25 | |

| 5. | Buenos Aires | 29 | |

| 6. | Die argentinischen Pampas. – Das Weinland von Mendoza | 33 | |

| 7. | Die Kordilleren | 38 | |

| 8. | Chile. – Allgemeine Eindrücke | 43 | |

| 9. | Temuco. – Ein Aufzug der Araucaner-Indianer | 49 | |

| 10. | Der Mapuche (Araucaner) chez soi | 54 | |

| 11. | Süd-Chile – ein zweites Deutschland | 59 | |

| 12. | Chilenisches Gesellschafts-, Bade- und Sportleben | 64 | |

| 13. | Von Valparaiso nach Antofogasta. – Die chilenische Salpeter-Industrie | 70 | |

| 14. | Bolivien. – Oruro. – La Paz | 76 | |

| 15. | Im tropischen Bolivien | 83 | |

| 1. | Von La Paz bis Achecachi | 83 | |

| 2. | Von Achecachi nach Sorata | 89 | |

| 3. | Von Sorata nach San Carlos | 95 | |

| 4. | San Carlos | 108 | |

| 5. | Mapiri und Guanay | 115 | |

| 6. | Die Rückkehr | 128 | |

| 16. | Im Schnellzug durch Peru. – Der Titicaca-See. – Mollendo. – Lima | 135 | |

| 17. | Panama und eine Alligatorjagd | 140 | |

| 18. | Von Panama nach New York. – Jamaika. – Cuba | 149 | |

| 19. | New York | 153 | |

| 1. | Der erste Eindruck | 153 | |

| 2. | Hotels, Zeitungswesen, Reklame | 159 | |

| 3. | Polizeiwesen, Detektivs, Verbrecherkneipen und Opiumhöhlen | 165 | |

| 4. | Amerikanischer Sport und amerikanische Vergnügungen | 175 | |

| 5. | Das Jugendgericht | 181 | |

| 20. | Der »Imperator« | 187 | |

| 1. | Puente del Inka (Anden) | 40 |

| Kordilleren-Landschaft | 40 | |

| 2. | Das Christusdenkmal auf der Grenze Argentinien-Chile | 40 |

| Nebenan ein Maultier-Skelett | 40 | |

| »Hotel« in Juncal | 40 | |

| 3. | Bergsee in den Kordilleren | 40 |

| Blick auf den Aconcagua | 40 | |

| 4. | Araucanische »Ruca« (Chile) | 56 |

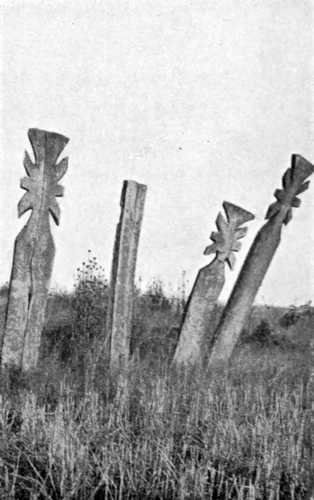

| Araucanischer Friedhof | 56 | |

| Interieur einer »Ruca« | 56 | |

| Araucanerin zu Pferde | 56 | |

| 5. | Oruro (Bolivien) | 80 |

| Straßentypen in Oruro | 80 | |

| Lamas in Ängsten vor dem »Kodak« | 80 | |

| 6. | Proben altspanischer Architektur in La Paz (Bolivien) | 80 |

| 7. | »Balza« auf dem Titicaca-See (Bolivien) | 88 |

| Flötenblasender Indianer | 88 | |

| 8. | Bolivianische Postkutsche | 96 |

| Das »Grand Hotel« Tola Pampa | 96 | |

| 9. | Die Hazienda »San Carlos« (Bolivien) | 104 |

| Indianer in Poncho vor einem Bananen-Haine | 104 | |

| 10. | Anzapfen eines »Gummibaumes« | 112 |

| Abschälen der »China-Rinde« | 112 | |

| 11. | Eine »Balza« auf dem Mapiri | 120 |

| Unser »Wohnhaus« in Guanay | 120 | |

| 12. | Die »Stadt« Mapiri | 120 |

| Stromaufwärts! | 120 | |

| 13. | Sonnenaufgang beim »Yalhazani-Paß« (Bolivien) | 128 |

| Frühstückspause | 128 | |

| Indianisches Denkmal | 128 | |

| 14. | Indianisches Stubenmädchen in Sorata | 128 |

| Der Balzero »Sonnenschein« | 128 | |

| Indianerin beim Maismahlen | 128 | |

| 15. | Indianer im Feststaat (Bolivien) | 136 |

| 16. | Jamaika | 152 |

Am 3. Januar (21. Dez.) hieß es, zum ersten Male Abschied von Europa nehmen. In Southampton, das den überseeischen Weltverkehr Londons vermittelt, erwartete uns der Steamer »Arlanza«, der neueste und schönste Riesendampfer der Royal Mail Steam Packet Company, kürzer R.M.S.P. Diesem schwimmenden Koloß, der, wie sich auf den ersten Blick feststellen ließ, alle Vorzüge eines luxuriösen Weltstadt-Hotels in sich vereinigte, galt es, seine sterbliche Hülle bis Rio de Janeiro anzuvertrauen. Man tut es gerne, denn der Dampfer mit seinen sieben Etagen über dem Wasserspiegel, den zahlreichen, höchst komfortabel ausgestatteten Gesellschaftsräumen, dem pompösen Speisesaale, Turnhallen und Promenadendecks macht einen sehr vertrauenerweckenden Eindruck. Die prächtig eingerichtete Kabine, die uns aufnahm, verhieß mit ihrem geräumigen Badezimmer und einem mechanischen Wunderwerk von Douche-Vorrichtungen, sogar für die Äquatorialzone ein erträgliches Leben. Mit einigen Handgriffen kann man so ungefähr den halben Ozean zu sich heraufpumpen, wenn es zu heiß wird. Immerhin eine erfrischende Aussicht.

Die erste Sorge, wenn man einen Dampfer zu einer 21tägigen Seereise betritt, gilt natürlich – der Seekrankheit. In diesem Fall war die Frage ganz besonders brennend, galt es doch den berüchtigten Golf von Biscaya zu durchqueren. Dieser Golf von Biscaya verursachte mir schon vor Beginn der Reise ein Gefühl, das mit Seekrankheit nahe verwandt ist. Jedermann, der von meiner Reise hörte, fühlte sich verpflichtet, die Augenbrauen bedenklich hochzuziehen und mit vielsagendem Kopfschütteln prophetisch auszurufen: »Nun, nun, aber der Golf von Biscaya!« Das taten alle, von den besten Freunden bis zum Hotelkellner in London und Gepäckträger in Southampton. Kein Wunder, daß einem dieses Schreckgespenst »Golf von Biscaya« zum Halse herauswuchs, noch bevor er in Sicht war. Zum Überfluß hatten in der Woche vor meiner Abreise drei englische Schiffe im Golf von Biscaya umkehren müssen, und ein italienisches war mit Mann und Maus untergegangen.

So erwartete ich ihn denn mit Todesverachtung – den ominösen Golf von Biscaya, zumal das Schiff im Ausgange des Kanals bedenklich zu »stampfen« anfing. Aber die Meergötter hatten Erbarmen mit mir, wahrscheinlich fanden sie mit Recht, daß ich schon vorher genug Qualen dank dem Golf von Biscaya ausgestanden hatte. Oder war es das neuerfundene »Delphinin«, das mich vor der Seekrankheit bewahrte. In dem Falle empfehle ich es allen Seereisenden aufs wärmste.

Dafür habe ich vom Golf von Biscaya einen wundervollen Natureindruck davongetragen. Merkwürdig beengt erscheint der Horizont, denn die mächtigen Wogen, die von allen Seiten heranrollen, versperren überall hin die Aussicht. Ein herrliches Farbenspiel entwickelt sich bei Sonnenschein in diesen durchsichtigen gläsernen Bergen, die bald grün, bald grau, bald bläulich-weiß schimmern, während sie bei Sonnenuntergang wie ein Gemisch von Blut und Gold erscheinen. Eine unheimliche Kraft wohnt in den Wogen des Atlantischen Ozeans. Drohend nahen sie in geschlossenen Reihen, und wenn sich ihnen ein Hindernis in Gestalt eines Dampfers in den Weg stellt, so zerschellen sie empört daran und senden ihren weißen Gischt hinauf bis aufs fünfte und sechste Deck. Ein Schiff von fast 16 000 Tons, gleich der »Arlanza«, ist ein willenloses Spielzeug ihrer drängenden Gewalt und vermag scheinbar nur mit Mühe seinen Weg durch die ihm entgegenschäumenden Fluten fortzusetzen.

Der erste Haltepunkt nach glücklicher Durchquerung des Golfes von Biscaya war der spanische Kriegshafen Vigo. Die ersten Laute, die mir in der malerischen, von sanft gewellten Gebirgszügen eingeschlossenen Bucht entgegenschlugen, waren folgende: »dawai russki moneta!« Und zwar entstieg dieser Anruf dem nimmer ruhenden Mundwerk einer spanischen Obsthändlerin, die ihr ganzes Warenlager in ein Segelboot verstaut hatte und an unseren Dampfer anlegte. Er galt, wie sich nachher herausstellte, einer Schar russischer Emigranten, die vom Hinterdeck der »Arlanza« waschechte 15- und 20-Kopekenstücke in Körben hinabließen und dagegen als Äquivalent eine geringere oder größere Anzahl von Birnen, Orangen, Feigen und anderen Früchten erhielten. Ihr verzweifelter Ruf nach »Gurken« verhallte allerdings ungehört. Diese russischen Emigranten – Sektierer aus Transkaukasien – sind ein überaus sympathischer und ernster Menschenschlag. Sie ziehen nach Montevideo in Brasilien, um dort »das Reich Gottes« aufzurichten, da sie auf das Jenseits keine Hoffnung setzen. Vielleicht werde ich noch einmal Gelegenheit haben, die tiefsinnigen moralischen und ethischen Grundsätze dieser bemerkenswerten Menschen näher zu beleuchten. In Brasilien und in Argentinien gibt es eine große Zahl russischer Sektierer-Kolonien. Die »Duchoborzy« haben es dort bekanntlich zu großem Ansehen und beträchtlichem Wohlstande gebracht.

Die »Arlanza« hielt in Vigo nur zwei Stunden. Wir, d. h. mein Reisekamerad und ich, waren die einzigen Passagiere, die in einem Dampfkutter an Land gingen, da ich einige wichtige Korrespondenzen aufzugeben hatte. Es war ein Sonntag, 3 Uhr nachmittags, und am Hafenkai, der zugleich der fashionable Boulevard des kleinen Städtchens ist, entwickelte sich ein äußerst bewegtes, buntes Leben und Treiben. Schöne Spanierinnen – übrigens alle stark geschminkt, egal ob sie 40 oder 16 Jahre alt sind – in malerischen schwarzen »mantillas« und schwatzhafte Gecken, in möglichst leuchtende Farben gekleidet, flanierten den breiten Hafenkai auf und ab. Als Führer diente uns ein durchtriebener kleiner spanischer Bursche, der unter »Sehenswürdigkeiten« der Stadt die merkwürdigsten und überraschendsten Dinge verstand. Übrigens konnte auch er einige Worte russisch. Das verdankt man der »Kulturträgerarbeit« der russischen Kriegsschiffe, die ständig in Vigo stationieren.

Lissabon ist eine wundervolle Stadt. Alexander v. Humboldt nennt sie bekanntlich die »Königin aller Seestädte«. Und nach meinen bisherigen Erfahrungen bin ich unbedingt geneigt, ihm Recht zu geben. In einer Länge von mehr als 10 Kilometer zieht sich das im Januar-Sonnenschein blendend weiß schimmernde Häusermeer um die Bucht. Die Stadt ist terrassenmäßig angelegt – auf sieben Hügeln. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, ruht auf sieben Hügeln, auch Rom und Moskau.

Da uns nur wenige Stunden zur Verfügung standen, konnten von den Sehenswürdigkeiten der Stadt nur wenige und auch die nur flüchtig in Augenschein genommen werden. Eine Autofahrt in die Kreuz und in die Quer ließ uns wenigstens von den Straßenbildern Lissabons einen ziemlich vollständigen Eindruck mitnehmen. Es gibt unbeschreiblich reizvolle und pittoreske Partien in der Stadt, Gebäude von sonderbarer, halb maurischer, halb romanischer Bauart, die uns als der »stilo Manuele« vorgestellt wurde, bezaubernde Palmenhaine wechseln mit breiten, pompösen Avenüen und Plätzen ab, oft öffnet sich in einer unscheinbaren Querstraße ein herrlicher Ausblick auf das leuchtende Meer mit seinen bunten Segeln und dem regen Dampferverkehr. Zwischen dem steinalten verwitterten Gemäuer in engen, steilen Straßen nimmt sich das blendende Blau des Meeres und des Himmels natürlich besonders reizvoll aus.

Einen unauslöschlichen Eindruck macht das nicht weit von der Stadt gelegene, von malerischen Palmengruppen umsäumte Kloster Belem (sprich Beleng, im Portugiesischen gibt es, glaube ich, keinen einzigen Laut, der nicht nasal ist). Es ist ein im echtesten Manuel-Stil erbauter riesiger Gebäude-Komplex aus weißem, marmorähnlichem Gestein, das zu feinstem Spitzenfiligran verarbeitet ist. Der Klosterhof mit seinen Kreuzgängen ist eines der vollendetsten architektonischen Gebilde, das mir je zu Gesicht gekommen ist. Die Eingeborenen freilich lachen über die »Zuckerbretzeln« des »stilo Manuele«. Jetzt dient das Kloster 800 Waisenknaben zum Aufenthaltsort. Sie hatten gerade Freistunde und vollführten einen Höllenspektakel im stillen Klosterhofe, der eigentlich ganz anderen Zwecken, der inneren Sammlung und Ruhe, dienen sollte. Als besondere Sehenswürdigkeit – echt portugiesisch, dieses Volk hat für Unappetitlichkeiten eine besondere Vorliebe – wurde ein Knabe gezeigt, dem die Schädeldecke fehlte und der mit seiner Blechkapsel, die diese ersetzte, devot grüßte. Der Bursche war höchst vergnügt und unbändig stolz auf seinen blechernen Schädel, den Gegenstand der Achtung und des Neides seiner 799 Mitschüler. In einem Raum des Klosters befindet sich das wundervoll gearbeitete Grabdenkmal des portugiesischen Historikers Alessandro Herculeo. Kein König hat in Lissabon solch ein Grabmonument. Es gibt also doch ein Volk, das seine Denker ehrt.

Apropos, die portugiesischen Könige. Jetzt gibt es keine mehr. Aber die früheren werden Neugierigen auch heute noch gezeigt. Ich schäme mich fast, daß ich sie mir auch angesehen habe. In einer Begräbniskapelle, die einer alten Rumpelkammer ähnlich sieht, stehen Särge über Särge gestapelt. Sie bergen die sterblichen Überreste der portugiesischen Könige und brasilianischen Kaiser. Der hinkende Wächter dieser entschwundenen Herrlichkeit holte aus altem Gerümpel eine Holztreppe hervor und hieß uns an die »interessantesten« Särge hinansteigen. Da grinsten uns durch die Glasscheibe des oberen Sargdeckels die weißlich verschimmelten Gesichter des Königs Carlos und des unglücklichen Thronfolgers Don Louis entgegen, die dem Attentat 1909 zum Opfer fielen, und der einst so prächtig charaktervolle Kopf des Kaisers Don Pedro von Brasilien, der sein Land zu dem gemacht hat, was es ist. Am Fußende eines der Särge lag eine zerbrochene Königskrone aus Goldblech – ein vielsagendes, warnendes Symbol.

Sic transit gloria mundi!

Die Portugiesen sind unsagbar stolz auf den Kopf der Republik, der jetzt auf ihren neugeprägten Münzsorten prangt.

Möge jeder jemals von mir aufgenommene Tropfen des flüssigen Goldes, durch das dieser Ort zuerst berühmt geworden ist, mir helfen, die zauberische Schönheit der Insel Madeira in Farben zu schildern, die ebenso glühend und feurig sind, wie der Wein, der auf ihren fruchtbaren Bergabhängen wächst.

Am 8. Januar um 5 Uhr morgens warf die »Arlanza« auf der Außenreede von Funchal, der Hauptstadt der Insel, Anker. Veder Napoli e poi morir – das hat ein Mann gesagt, der Madeira sicherlich nicht gesehen hat. Der Anblick der Insel vom Meere aus bietet ein unvergeßliches Bild. Von hohen Bergketten umschlossen, öffnet die Bucht von Funchal ihren gastlichen, geschützten Hafen den Schiffen. Trotzig und zackig ragen hier schroffe Felsabhänge in den Ozean hinein, sanft gewellte Hügel, von immergrünen Hainen bedeckt, ziehen sich dort den Strand entlang. Und zwischen hineingestreut, als hätte man einen Sack Zucker ausgeschüttet, liegen die schneeweißen Würfel der Häuser und Villen Funchals. In blendendem Morgensonnenschein blitzen und funkeln die Fensterscheiben bis weit übers Meer herüber. Trotz der frühen Morgenstunde herrscht ein reges Leben auf der Bucht von Funchal. Unser Dampfer ist im Nu umringt von einer Unmenge schmaler Ruderboote und kleiner Dampfkutter. Ein ähnliches Gewimmel umgibt einen anderen prächtigen Ozeanriesen, der sich nicht weit von uns auf den Wellen schaukelt. Er rüstet sich zur Weiterfahrt nach Afrika und von Zeit zu Zeit läßt er den aufregenden Schrei seiner Dampfpfeife ertönen. Für den Stil unserer Reise übrigens war es charakteristisch, daß wir einen Augenblick lang ernstlich daran dachten von unserem Amerikadampfer auf jenen Afrikadampfer überzusiedeln. Er sah mit seinem sauberen hellgrauen Anstrich so einladend und unternehmend aus. Und in Afrika ist es sicherlich auch sehr interessant. Nach »reiflicher« Überlegung, die 5 Minuten währte, entschieden wir uns jedoch zu bleiben, wo wir waren. Ob zu unserem Glück oder Unglück – wer weiß es.

Vor einigen Jahren noch mag es schwer, ja unmöglich gewesen sein, in der verhältnismäßig kurzen Zeit von sechs Stunden die Schönheiten Madeiras auch nur einigermaßen gründlich kennen zu lernen, jetzt geht das leichter, wenn es einem nämlich gelingt, eines der wenigen Autos habhaft zu werden, die von unternehmungslustigen Madeiranern wohl speziell für durchreisende Fremde angeschafft worden sind. Gelingt einem das jedoch nicht, so ist man verloren, das heißt auf die vorsintflutlichen Vehikel angewiesen, mit denen der gewöhnliche Straßenverkehr auf Madeira besorgt wird. Der Wissenschaft halber habe auch ich eine Strecke in solch einem Fuhrwerke zurückgelegt und wurde dabei lebhaft an die Moskauer Iswostschiki im März erinnert. Solch eine Madeira-Droschke ist nämlich ein – Schlitten, der von zwei trägen Ochsen über das holperige Pflaster der Stadt gezogen wird. Die Kufen werden mit Fett eingeschmiert (so weit ist man in Moskau noch nicht), um leichter über die Steine zu gleiten. Wenigstens ist für einigen Komfort gesorgt. Die Schlitten haben Federn, und vor der Sonne wird der Fahrgast durch einen auf vier Stangen ruhenden Baldachin aus buntem Kattun geschützt. Das Tempo solch eines Fuhrwerkes ist das Largo des Totenmarsches aus »Saul«. Zwar läuft ein brauner Junge, der unter seinem Riesenstrohhut fast verschwindet, voran und reizt die Ochsen vermittelst eines Flederwischs zu temperamentvolleren Leistungen. Doch hilft das nur wenig. Die Ochsen wären ja wirklich welche, wenn sie vor dem kleinen Buben mit seinem weichen Besen Respekt hätten.

Nein, ein Auto auf Madeira ist vielleicht stillos, aber für Reisende, deren Dampfer Eile hat, ist es unter allen Umständen vorzuziehen.

Unser Chauffeur, ein Stockportugiese, der außer den häßlich-näselnden, faulen Lauten seiner Sprache, leider keinen Ton in einem verständlicheren Idiom hervorbringen konnte und auch keinen verstand, führte uns zuerst auf die Ostseite der Insel. Der Weg windet sich bergan, zwischen Zuckerrohrfeldern, durch Alleen von Platanen, vorbei an Palmenhainen und Bananenpflanzungen, wo, noch jetzt im Januar, die goldigen Früchte im saftig grünen Laub schimmern. Lange Strecken des Weges bilden Legionen von Kakteen mit glühendroten Knollen und Blüten eine natürliche Hecke und bieten als origineller Stachelzaun Schutz vor Wegelagerern. Freilich auf der Straße selbst ist man vor ihnen nicht sicher, und sie stellen sich auch bald ein in Gestalt von braunhäutigen, barfüßigen und barhäuptigen Kindern, die ein Blumenbombardement auf den Wagen eröffnen. Wundervolle dunkelviolette Iris, Rosen, Azaleen-Blüten, Magnolien und sonderbare leuchtend rote Sternblumen fielen uns in den Schoß. Die Kinder laufen hinterdrein und haschen Kupfermünzen. Ihre schwarzen Korintenaugen blitzen wie glühende Kohlen und in ihren Gesten äußert sich ein beängstigend feuriges Temperament. Der Weg wird von Minute zu Minute schöner und romantischer. Auf der einen Seite hat man die Berglandschaft mit entzückenden Ausblicken, bizarren Felsformationen, schäumenden Wasserfällen, malerischen Viadukten, auf der anderen öffnet sich eine unendliche Fernsicht auf den im frühen Sonnenlichte silbern schimmernden Ozean. In violettem Dunst zeichnen sich am Horizonte die Umrisse der anderen kanarischen Inseln ab.

Auf dem höchsten Punkte des Weges machten wir Halt. Man mochte sich nicht losreißen von dem unbeschreiblich schönen Bilde, das sich nach allen Seiten hin bot. Einige regelrechte Kanarienvögel gaben uns im nahen Pinienhaine ein Morgenkonzert. Nun ging es denselben Weg zurück durch die jetzt schon ein wenig belebteren, meistens ziemlich winkeligen und engen aber immer malerischen Straßen Funchals. Es gibt eine Menge Villen, die sich durch ihre geschmackvolle Bauart auszeichnen. Sie liegen in blühenden Gärten, deren üppige tropische Vegetation einen geradezu märchenhaften Eindruck macht. Riesige Farrenbäume, Palmen, Rhododendren, Azaleen von der Größe junger Birken, Magnolien, Gummibäume – alles wächst dort in buntem und wirrem Durcheinander. Die meisten Häuser sind eingehüllt in das Dickicht irgend einer Schlingpflanze mit wundervollen leuchtend violetten Blüten, die so dicht wachsen, daß ihre Farbe fast wie ein lustig bunter Anstrich wirkt.

Auf der Westseite der Insel erreichten wir nach zirka 20 Kilometern ein kleines Fischerdorf, das auf steil abfallenden Felsen ins schäumende und brausende Meer hineingebaut ist. Es schien nur von Kindern bevölkert zu sein, die unser Auto in unheimlich anwachsenden Scharen umringten. Weder durch Geld noch durch gute Worte, noch durch Drohungen und Püffe konnte man sich von dieser schmutzigen braunen Bande befreien, die ein außerordentliches Verlangen nach Rauchwerk hatte und der die russischen Papiros leider sehr gut zu schmecken schienen. Für unsere milden Gaben revanchierten sie sich wenigstens durch die Vorführung von erstaunlichen Taucherkunststücken. Wie die Frösche sprangen sie von der hohen Felsküste ins Meer und verfehlten nie die ihnen zugeworfenen Münzen, nach denen sie oft metertief tauchten.

Die richtigen Madeira-Taucher sahen wir jedoch erst bei unserer Rückkehr aufs Schiff. Um den Dampfer herum herrschte ein solches Gewimmel von Booten, daß der kleine Kutter sich nur mit Mühe einen Weg zum Fallrepp bahnte. In jedem der hunderte von Booten saßen einige halbnackte braune Kerle und machten sich unter wüstem Geschrei anheischig, ihre Künste zu zeigen. Sämtliche Altersstufen von 10-40 Jahren waren unter diesen Tauchern vertreten, die mit unglaublichem Geschick ihr Geschäft besorgten. Gleich Affen kletterten sie an Tauen, die man ihnen hinabließ, bis aufs sechste Promenadendeck hinauf und von dort, d. h. von der Höhe eines zirka siebenstöckigen Gebäudes, warfen sie sich ins Meer. Es ist ein schönes, aber aufregendes Bild, wenn diese braunen Pfeile in die Tiefe schießen. Meterhoch spritzt das Wasser auf. Der Schlag auf die Wasserfläche muß ein mörderischer sein. Mit blutigroten Schultern tauchen die kühnen Burschen aus der Tiefe wieder auf, und zwischen den Zähnen halten sie unfehlbar das Geldstück, dem ihr Sprung galt. Die tollkühnsten von ihnen schwimmen übrigens nach dem Sprung unter dem Dampfer durch. Man kann ihnen alle Hochachtung nicht versagen, wenn man bedenkt, was für einen Tiefgang solch ein 16 000 Tonnenschiff hat. Einigen von den Tauchern fehlte diese oder jene Extremität, es gab eine Menge einarmiger und einbeiniger unter ihnen. Die fehlenden Gliedmaßen haben seinerzeit den Haifischen der Bucht von Funchal als leckere Mahlzeit gedient. Trotz der Gefahr, sich das Genick zu brechen oder von Haien angefressen zu werden, sind die Burschen nicht teuer. Sie springen schon gerne für 200 Reis. (Als Mittel gegen Schlaflosigkeit empfehle ich, portugiesische Münzsorten etwa in russisches Geld umzurechnen, ein Reis ist in Brasilien ungefähr 7/1000 Kopeken, in Portugal 3½ mal so viel; beim Versuch, irgend eine Summe – etwa 18 Millreis, 300 Reis – in Mark oder Rubel umzurechnen, schwindelt einem, und jetzt hat die republikanische Regierung noch zum Überfluß eine neue Münzsorte, Centavos = 10 Reis, eingeführt, und prägt Münzen von 50 Centavos. Um hier nicht übers Ohr gehauen zu werden, muß man ein Rechenkünstler vom Range eines Arago sein.)

In Madeira, dessen Zaubergärten viel zu schnell dem Blick entschwanden, nahmen wir für Wochen Abschied vom Lande. An den kahlen, von senkrechtem Sonnenbrande durchglühten Inseln Cap Verde, St. Vincenz und St. Antonio, fuhren wir stolz vorüber. Erst an der brasilianischen Küste, in Pernambuco, werden wir wieder Land sichten.

Sieht man tagaus tagein über die endlose Wasserfläche des Ozeans hin, über dem sich als einziges Zeichen organischen Lebens von Zeit zu Zeit ein glitzernder Schwarm fliegender Fische erhebt, so kehren die Gedanken immer wieder zu dem Märchenlande Madeira zurück, das wie eine Fata Morgana nur für Stunden aus dem Ozean auftauchte und sich dem Gedächtnis doch unauslöschlich eingeprägt hat.

In Pernambuco sichtete die »Arlanza« zum ersten Male die südamerikanische Küste. Mit einem aus Bedauern und Beruhigung gemischten Gefühl sah man den hellen Streifen über dem Horizont, der uns als »Amerika« vorgestellt wurde, immer breiter werden. Man bedauerte, daß nun bald das Götterleben auf dem Schiff mit der unbegrenzten Möglichkeit zu allen Arten des »dolce far niente«, mit dem amüsanten »board-tennis« und Ringspiel, mit den je nach Bedarf kräftigen oder kühlen »drinks« im Rauchsalon, mit den phantastischen Äquator-Maskenbällen und allerhand anderem gesellschaftlichem Ulk ein Ende haben würde. Man war beruhigt, weil man nun tatsächlich mit Amerika Bekanntschaft machte und nicht mit dem Seeboden.

Doch mußten sich die Passagiere, die zwölf Tage keinen festen Boden unter den Füßen gespürt hatten, hier noch mit dem Anblick des Landes begnügen, ohne es zu betreten. Nur Reisende, deren Bestimmungsort Pernambuco war, wurden ausgeladen. Dieses Wort ist keine Hyperbel, sondern entspricht den Tatsachen. Der Seegang und die Brandung ist in der Bucht von Pernambuco so stark, daß kein Boot und kein Dampfkutter ohne die Gefahr sofortiger Havarie dicht an die großen überseeischen Schiffe anlegen kann. Sie halten sich, von unmutigen Wellen hin und her geworfen, in respektvoller Entfernung. Die Passagiere aber werden wie Warenballen in großen Körben an den Riesendampfkränen des Schiffes in den Ozean hinabgelassen, wobei es gilt, eines dieser schwankenden Böte zu treffen.

Diese Beförderungsart ist keineswegs erheiternd, zumal das Schiff von zahllosen mächtigen Haifischen umtanzt wird, die ihre gierigen Rachen nach allem aufsperren, was in die Nähe der Wasserfläche kommt. Zur Freude der Schiffsmannschaft gelang es übrigens, eine dieser gefräßigen Bestien zu »angeln«, ein wahres Prachtexemplar von fast 4½ Meter Länge. Der Angelhaken, den diese Hyäne des Ozeans ohne Besinnen verschluckte, hatte die Größe eines mäßigen Schiffsankers. Vielleicht war es auch einer, ich habe nicht genau hingesehen.

In Bahia, einem der wichtigsten Handelszentren des äquatorialen Südamerika, betraten wir zum ersten Male den neuen Kontinent. Vom ersten Schritt an konnte kein Zweifel darüber walten, daß man sich nicht in Europa befand. Die Bevölkerung scheint auf den ersten Blick, wenigstens im Hafenviertel, ausschließlich aus Mohren zu bestehen. Allmählich beginnt man jedoch die feineren Unterschiede zu bemerken und unterscheidet die Mulatten, die in allen Schattierungen, sogar gefleckt, vertreten sind, von den ganz Schwarzen, dann die »Weißen« von den Mulatten. Allerdings was man hier einen »Weißen« nennt, könnte in Europa noch ganz gut als etwas verblichener Neger passieren. Die sengende Kraft der Sonne ist unglaublich. Merkwürdigerweise lähmt sie jedoch die Energie keineswegs. Obgleich man ununterbrochen Ströme von Schweiß vergießt, kann man selbst um 12 Uhr mittags in der Sonne spazieren gehen, vorausgesetzt, daß der Kopf durch einen hohen Panamahut geschützt ist. Schatten gibt es um diese Tageszeit keinen, weder Häuser, noch Mauern, noch Menschen können sich eines solchen rühmen. Die Sonne steht im Zenith und ihre Strahlen fallen genau senkrecht. Der Schatten eines Menschen nimmt nur den Raum ein, den seine Fußsohlen bedecken. Es kommt einem ganz merkwürdig vor, den kleinen schwarzen Fleck zwischen den Füßen als den eigenen Schatten anzusehen. Die Eingeborenen vermeiden es natürlich tunlichst, sich um diese Tageszeit auf der Straße zu zeigen. Besonders die Mohren geben sich in dem Handelsviertel, das sie sich in den Querstraßen des Hafens errichtet haben, dem ihnen, ach so lieben Nichtstun hin. Sie sind übrigens ein gutmütiges und zugängliches Volk, von Kultur allerdings nur sehr oberflächlich beleckt. Einer dieser schwarzen Handelsherren, der sich am Stamm einer prächtigen Palme ein mehr als originelles Magazin von alten Kleidern, Hüten, Stiefeln eingerichtet hatte, und, längelang auf einer Holzbank hingestreckt, sein wohlassortiertes Lager bewachte, fragte, als ich meinen Kodak nach ihm zückte, weinerlich – ob es schmerzen würde, war aber doch viel zu faul, um aufzustehen und sich der Gefahr des Photographiertwerdens zu entziehen.

Furchtbar, schauerlich, wahrhaft grausig sind die Negerweiber, besonders wenn sie alt sind. Sie sehen samt und sonders aus wie verkleidete Männer. Ihre Putzsucht ist sprichwörtlich. Sie geben sich die erdenklichste Mühe, ihre teuflischen Fratzen durch phantastischen Kopfputz und grellfarbige Kleidung noch auffallender zu machen. Unter den kniekurzen knallrosa oder knallblauen Röcken starren die schwarzen Beine hervor, einem weißen Spitzenhemdchen entragt das meist nicht sehr üppige schwarze Décolleté. Ein bunter Sonnenschirm vervollständigt diese Toilette, die einen glauben macht, man befände sich auf einem exotischen Maskenball.

Bahia ist eine echt brasilianische Stadt, als solche viel charakteristischer als die Hauptstadt Brasiliens, Rio de Janeiro, von der im nächsten Briefe die Rede sein soll. Die Häuser sind flach, kastenartig, ohne architektonische Pretensionen, sie scheinen nur aus Fenstern zu bestehen, die auf der Sonnenseite mit Bastmatten verhängt sind. In den engen Straßen der Innenstadt, deren schneeweiße Mauerflächen das grelle Sonnenlicht blendend zurückstrahlen, herrscht reges, von südlichem Temperament bewegtes Leben. Maultiertreiber, Straßenhändler, Zeitungsverkäufer vollführen ein wüstes Geschrei.

Ein europäisches »Lokal« habe ich in Bahia nicht ausfindig machen können. Es soll dort einen deutschen Klub geben – der Großhandel liegt hier, wie in ganz Brasilien fast ausschließlich in deutschen Händen – doch gelang es mir nicht, bis zu ihm vorzudringen. Es galt also, um satt zu werden, in einem brasilianischen Restaurant Einkehr zu halten. »Grutta Bahiana« hieß dieser denkwürdige Ort. Nach langen, fruchtlosen Versuchen eine der vielen brasilianischen Nationalspeisen, die auf der Speisekarte verzeichnet waren, herunterzubringen, mußte dieses redliche Bemühen eingestellt werden. Die Frage bleibt offen, wie ein Europäer es anstellt, in Brasilien nicht zu verhungern. Essen kann man die Dinge, die einem dort serviert werden, schon aus dem Grunde nicht, weil man sich am ersten Bissen, den man die Unvorsichtigkeit hat herunterzuschlucken, Mund, Speiseröhre und alle Eingeweide verbrennt. Die Brasilianer kennen nur ein Gewürz, das aber gründlich – den Pfeffer. Man kann sie dafür nicht einmal dahin verwünschen, wo er wächst, denn das ist ja hier zu Lande. Die Eingeborenen vergießen während der Mahlzeit helle Tränen, und finden das genußreich, vielleicht weil der »pimento« im tropischen Klima hygienisch sein soll. Nachher spülen sie ihr Inneres mit einem gräßlichen Schnaps aus, an dem der Name das einzig Gute ist. Er heißt »mata bicho«, das bedeutet »töte das Biest«, womit aber nicht der Brasilianer selbst gemeint ist, sondern der gefürchtete Fieberbazillus.

Alle Leiden, die man während des Essens zu erdulden gehabt hat, werden jedoch bald darauf durch einen kulinarischen Genuß allerersten Ranges wettgemacht. Der brasilianische Kaffee! Man möchte ein Klopstock sein, um ihn zu besingen. Leider wird er, wie alles Gute im Leben, in sehr homöopathischen Dosen serviert, denn leider ist er, wiederum wie das meiste Gute im Leben, dem Herzen nicht zuträglich. Ein Täßchen, kaum größer als ein Fingerhut, bis zum Rande gefüllt mit feinem Rohzucker, der so rasch zergeht, daß man nicht einmal einen Löffel zum Umrühren braucht. Nein, dieser Kaffee! Schwarz wie der Tod, süß wie die Liebe, heiß wie die Hölle! Im kleinen Café, wo man diesen Göttertrank zu sich nimmt, herrscht übrigens ein tolles Leben nach der Mittagstunde. Freiheit und Gleichheit. Auf niedrigen schemelartigen Stühlchen hockt der Börsenfürst neben dem Eseltreiber. Vor diesem Kaffee schwinden alle Rangunterschiede hin, wie das Häufchen Rohzucker, das man in die Tasse tut. Das Lokal ist gepfropft voll. Mit affenartiger Geschicklichkeit voltigieren um alle die in sämtlichen Himmelsrichtungen ausgestreckten Beine Niggerboys in einst weiß gewesenen Anzügen. Über dem Kopf schwingen sie die langgeschnäbelten Kannen. Mit verblüffender Sicherheit trifft der schwarze Kaffeestrahl die winzige Tasse. Aber nur Herzathleten wagen es, sie zum zweitenmal füllen zu lassen.

Sehenswürdigkeiten hat Bahia, außer sich selbst, keine. Die »vornehmen« Stadtviertel werden sorglich in Ordnung gehalten. Auch um die Volksgesundheit kümmern sich die Stadträte in höchst lobenswerter Weise. Am Ausgangstor des Riesenaufzugs, der die obere Stadt mit dem Hafenviertel verbindet, steht ein merkwürdiges Denkmal: zwischen zwei himmelhochragenden Säulen ein mächtiges Plakat, frei in der Luft schwebende gigantische Lettern bilden folgende Inschrift: »606! Cura Syphilis! 606!« Dieses in seiner Offenherzigkeit erfrischende, aber keineswegs erfreuliche Wahrzeichen krönt, weithin sichtbar, die Stadt, hoffentlich bewirkt der gute Rat wenigstens, was er bezweckt.

Weiß jemand von meinen verehrten Lesern, was eine »bisnaga« ist? Nein? Nun, hoffentlich wird er sich diese Kenntnis nie durch eigene Erfahrung erwerben. Eine »bisnaga« ist ein modernes Folterwerkzeug, unbekannten Ursprungs, in Brasilien zur Karnevalszeit – leider – in allgemeinem Gebrauche. Das Ding sieht sehr unschuldig aus, und bevor man damit Bekanntschaft gemacht hat, ahnt man nicht, welche infamen Eigenschaften es besitzt. Man denke sich ein mittelgroßes Glasflakon, das an einem Ende mit einem Siphonverschluß versehen ist. Der Inhalt besteht aus stark parfümiertem Äther und der Zweck der ganzen Maschine ist, sich diesen Äther gegenseitig in die Augen zu spritzen. Es ist nicht schwer, dieses Kunststück zu vollbringen, denn die bisnaga entlädt ihren Inhalt in feinem Strahl auf viele, viele Meter Entfernung, und man kann sich sein Opfer auswählen ohne sofortige Rache zu befürchten. Trifft nun solch ein bisnaga-Strahl, so wird der Gegner für die Dauer von zwei bis drei Minuten blind, hat das Gefühl, daß ihm die Augen ausfließen, und dieser klägliche Zustand wird dann zu weiteren heftigen Attacken vermittelst Konfetti, Pritschen, Luftschlangen, Niespulver und ähnlichen harmlosen aber peinvollen Scherzartikeln benutzt.

Ich habe mancherorts das tollste Karnevalstreiben miterlebt, doch verbleicht selbst München und Paris im Vergleich zu dem karnevalistischen Wahnwitz, den sich die Brasilianer in Rio de Janeiro leisten.

In der Avenida centrale, einer wundervollen Straße von der Breite des Newski-Prospekt in Petersburg, herrscht ein derartiges Gedränge, daß man eine Stunde braucht, um zehn Schritte vorwärts zu kommen. Auf dem Fahrdamm reiht sich Automobil an Automobil, von wo aus phantastisch kostümierte Männer und schöne Frauen einen wütenden Luftschlangen- und bisnaga-Kampf mit den Kopf an Kopf gedrängten Fußgängern ausfechten. Ein betäubender Ätherdunst erfüllt die Luft, tausende von sinnlich erregten Augenpaaren blitzen sich gegenseitig an, Geschrei und Gelächter schallt von hüben und drüben, zwischen den Beinen der Fußgänger flitzen die kleinen, braunen, unglaublich geschickten bisnaga-Verkäufer mit ihrem stereotypen Ruf: »seicente grammas un milreis cinquente!«

Ein wahnwitziger Taumel scheint alle Welt ergriffen zu haben. Ehe man sich's versieht, hat man einen Ätherstrahl in den Augen, dann eine Wagenladung Konfetti im Rockkragen, Pritschenschläge hageln auf Kopf und Schultern nieder.

Das alles vollzieht sich bei einer Temperatur von 30° Réaumur abends zwischen 9 und 12. Ozeane von kühlenden Getränken, einfachem Eiswasser, Kokosmilch und mehr oder weniger raffinierten Sorbets werden in den zahllosen Cafés, die die ganze Avenida einsäumen, vertilgt. In dieser Hauptstraße geht es zwar toll genug, aber immerhin gesittet zu. Doch braucht man nur einige Schritte in die Querstraßen zu tun, um Zeuge von allerhand wenig schönen Szenen und wüsten Schlägereien zu sein.

Im Dunkel abgelegener Straßen ist der Brasilianer chez soi und kehrt sein wahres Gesicht hervor, auf dem alle Leidenschaften und Todsünden verzeichnet stehen, im europäischen Glanz der Avenida legt er dagegen sofort die lächelnde Maske Pariser Halbkultur an.

Ja Brasilien! Es ließe sich gar viel darüber sagen. Besonders über die neue republikanische Regierung und ihre »Geschäftsprinzipien«. Jetzt will sie dem Kaiser Dom Pedro II, der Brasilien zu seinem unerhört raschen kulturellen Aufschwunge verholfen hat, ein Denkmal setzen. Seinerzeit, als der republikanische Staatsstreich gelang, wurde der alte Mann, der ein großer Gelehrter und einer der feinsten Köpfe des 19. Jahrhunderts war, auf ein altes halbzerfallenes Schiff gesetzt und nach Europa expediert, wobei die sichere Hoffnung bestand, daß der alte Kasten, der den Kaiser trug, statt in Europa auf dem Seeboden anlangen würde. Als diese Hoffnung fehlschlug, erfolgte das Dekret, daß nie mehr ein Mitglied des Hauses Braganza den Boden Brasiliens betreten dürfe. Dieses Dekret hat nun unvorhergesehene Folgen. Die gemäßigte republikanische Partei will die Leiche Dom Pedros aus der Lissaboner Begräbniskirche nach Rio überführen, um sie hier zu bestatten. Die Regierung muß sich dem widersetzen, denn Dom Pedro ist, obzwar tot, – doch ein Braganza!

Was soll ich über Rio de Janeiro sagen? Man müßte ein Buch schreiben, wollte man einen richtigen Begriff von dieser Stadt vermitteln. Landschaftlich ist sie paradiesisch schön. Die Natur hat alle Herrlichkeiten, die sie hervorbringen kann, auf diesen Fleck Erde zusammengetragen. Das Panorama der Bucht ist einzig in seiner Art. Hohe Bergzüge von bizarren Formen umsäumen die Stadt. Mitten in der Bucht erhebt sich der sogenannte »Zuckerhut«, ein violetter Bergkegel, der bisher als unzugänglich galt. Seit einigen Wochen erreicht ihn eine Schwebebahn, deren kühnes Projekt – echt amerikanisch! – vor fünf Monaten noch nicht entworfen war. Die Bergabhänge sind von unglaublich üppigem tropischen Urwald bedeckt. Herrlich sind die enormen Kaiserpalmen, die eine Höhe von 40 Metern erreichen und die mächtigen Bambusbüsche, die aussehen, wie riesengroße grüne Fontänen. Eine großartig angelegte Automobilstraße hat vor nicht langer Zeit den Reisenden die nächste Umgegend Rios erschlossen. Sie führt über den Bergrücken des Tijuka durch dichten Urwald, in dem man hin und wieder einen Papagei aufscheucht und wo sich die märchenhaften blauen Riesenschmetterlinge auf den leuchtenden Blüten der tropischen Bäume wiegen. Die Ausblicke, die sich auf dieser Straße nach allen Richtungen hin bieten, sind – zu schön, denn man glaubt nicht an ihre Realität. Man meint, sich mitten drin in einer Dekoration einer phantastischen Zauberoper zu befinden. Weder Klingsors Zaubergarten, noch die Märchenhaine eines Tschernomoren können reicher und üppiger gemalt werden. Es fehlt dieser ganzen Landschaft nur die Seele, die Stimmung. Oder vielleicht verstehen wir Nordländer sie nicht. Man fühlt sich fremd in dieser unerhörten Tropenpracht, die man bewundern kann, ohne sie zu lieben.

Die Stadt Rio hat zwei Gesichter, ein weißes und ein schwarzes. Der fabelhafte Luxus des Europäerviertels umgibt das erbärmliche Elend des Negerhügels, der sich mitten in der Stadt erhebt.

Die Neustadt übertrifft in der Anlage stellenweise selbst Paris. Was wollen z. B. die Champs elysées sagen im Vergleich zu dem 14 Kilometer langen asphaltierten, mit Steinquadern ausgelegten Kai, der die ganze Bucht von Rio de Janeiro umsäumt und die Stadt mit dem Badeort Leme verbindet! Und doch wieviel schöner ist der kleinste Winkel von Paris, als der ganze blendende Talmiglanz des modernen Rio. Denn ein Talmiglanz ist es. Man spürt es jeden Augenblick, daß man sich auf dem Boden eines Landes, das keine Geschichte hat, bewegt. Geld – das ist die einzige treibende Kraft Brasiliens. So glanzvoll alles nach außen hin ist, so fehlt doch jede innere Kultur. Es ist nichts echt, alles – Nachahmung. In der bodenlosen Geschmacklosigkeit vieler Bauten, ihrer überladenen Pracht, dem völligen Mangel jeden Stilgefühles zeigt sich das kulturelle Niveau ihrer Erbauer nur zu deutlich. Dennoch sind die Brasilianer mit einigem Recht stolz auf Rio. Allerdings äußert sich ihr Selbstgefühl mitunter in der lächerlichsten Weise. Auf dem berühmten Theatro Municipale stehen in großen goldenen Lettern drei Namen: Goethe, Molière, – A. Penna. Was sollen die Deutschen und Franzosen dazu sagen! Penna ist ein kleiner einheimischer, übrigens ganz vergessener Komödiendichter, gegen den etwa Kotzebue ein Shakespeare war. Nationalitätsgefühl ist eine gute Sache, doch sei man vorsichtig in seinen Äußerungen, sonst wird man ridikül oder taktlos.

Wollte man sine ira et studio eine Schilderung der Hauptstadt Argentiniens entwerfen, wie sie sich dem Reisenden auf den ersten Blick präsentiert, so würde kein Mensch glauben, daß der Brief aus Amerika kommt. Buenos Aires hat nichts, aber auch gar nichts »amerikanisches« an sich. Es ist nichts anderes als eine vorzüglich gelungene Kopie sämtlicher Hauptstädte Europas zusammengenommen. Wenn man die Straßen der argentinischen Hauptstadt durchwandert, so glaubt man bald in Berlin, bald in Paris, in Petersburg, in London, meinetwegen in Hamburg, in Frankfurt, München oder sonst irgendwo zu sein, nur nicht in Südamerika, dem Lande, das sofort die Vorstellung von Indianern, Prärien, Pampas, wilden Tieren oder breitnasigen Patagoniern erweckt. Von alledem ist in Buenos Aires natürlich nicht das allergeringste zu sehen. Die Stadt bedeckt einen enormen Flächenraum, ihr Weichbild ist größer, als dasjenige Londons, obgleich Buenos Aires kaum halb so viel Einwohner (ca. 3 Millionen) zählt. Die abgezirkelt rechtwinklige Anlage der Straßen erinnert an das Friedrichstraßen-Viertel in Berlin, nur daß sich hier die einzelnen Straßen noch viel ähnlicher sehen und infolgedessen noch viel langweiliger sind. Was nützt die architektonische Pracht einzelner Bauwerke, wenn sie sich immer wiederholt! Man mag einen noch so guten Ortssinn besitzen und die Stadt noch so viele Male durchquert haben – dennoch weiß man nie, an welcher Straßenecke man sich befindet. Sie sehen alle genau gleich aus.

Etwas besser ist es um die öffentlichen Plätze bestellt. Sie haben mehr Charakter, und man unterscheidet sie schon dadurch untereinander, daß auf jedem ein anderer erzener oder steinerner argentinischer Reitergeneral, oder sonst irgend eine Lokalberühmtheit in mehr oder weniger kühner Denkmalspose verewigt ist.

Kommt man dagegen zur berühmten Avenida del Mayo, dem Stolz der Argentinier, so ist man wieder in Paris. Der Boulevard des Capucines, wie er leibt und lebt! An das Paris vor zehn Jahren erinnern auch die zahllosen ein- und zweispännigen Droschken, die hier noch nicht, wie in Rio de Janeiro, von Automobilen verdrängt sind. Und schaut man sich die fabelhaft luxuriösen Läden an, so liest man auch dort auf den breiten Schaufenstern dieselben Namen wie in Paris. Die ganze Rue de la Paix ist hier vertreten, meistens sogar besser und reicher als an Ort und Stelle. Das gilt besonders von den Juwelierläden.

Die Argentinier haben nämlich viel Geld, unglaublich viel Geld und bezahlen mit dem Stolze aller plutokratischen Parvenüs kaltlächelnd Unsummen für allerhand Luxusgegenstände. Warum sollten sie auch nicht? Das Land selbst, das doppelt so groß ist als Europa, bietet ja unerschöpfliche Reichtümer. Und immer wieder erschließen sich neue. Man braucht sie nur zu nehmen. Von den enormen Viehzüchtereien, den in einzelnen Händen befindlichen Latifundien von der Größe mäßiger Königreiche, von der fabelhaft rasch emporgeblühten Weinkultur, die in wenigen Jahren unberechenbare Vermögen geschaffen hat, von den Erzreichtümern der Kordilleren usw. werde ich noch zu erzählen haben, wenn ich ins Innere des Landes hineinkomme. Augenblicklich ist man hier sehr erregt durch die Nachricht, daß sich im Süden Argentiniens zu allem Übrigen noch außerordentlich ergiebige Naphthaquellen erschlossen haben. Man nimmt an, daß dadurch den kaukasischen und nordamerikanischen Quellen eine sehr ernsthafte Konkurrenz auf dem Weltmarkt entstehen wird.

Doch ist es nicht meine Sache, darüber zu berichten. Ich sehe mir das Land mit den Augen eines gewöhnlichen Reisenden an, und wirtschaftliche Studien liegen mir fern.

Die Einwohner von Buenos Aires haben ebenso wenig charakteristisches an sich wie die Straßen der Stadt. Aussehen, Kleidung, Gebaren – alles ganz europäisch. Natürlich überwiegt der südländische spanisch-italienische Typus. Man sehnt sich ordentlich nach den prachtvollen Mohren von Bahia und nach den interessanten Mischlingen, die die brasilianische Bevölkerung so bunt und anziehend machen. Russen und Deutsche gibt es in Buenos Aires genug, um einige mittelgroße europäische Städte damit zu bevölkern. Die russische Kolonie zählt gegen 100 000 Köpfe, die deutsche mehr als das Doppelte. In Buenos Aires erscheinen zwei große deutsche Zeitungen, von denen die »La-Plata-Zeitung« sogar, wie man sagt, eine nicht unwichtige politische Rolle spielt. Der einen hier erscheinenden russischen Zeitung kommt eine solche natürlich nicht zu. Doch ist es immerhin viel, daß sie überhaupt existiert.

Die sogenannte »gute Gesellschaft« glänzt augenblicklich – im Sommer – durch Abwesenheit in Buenos Aires. Wer nicht in Europa ist, kühlt sich die erhitzten Glieder wenigstens an der Küste des Atlantischen Ozeans, in dem Seebadeorte Mare la Plata, dem »Ostende Argentiniens«, wie dieser schöne, aber märchenhaft teure Strandort genannt wird. Buenos Aires bietet an landschaftlichen Schönheiten gar nichts. Ein einziger Park, »Palermo« mit Namen, gewährt abends etwas Kühlung, wenn nämlich vom La Plata-Strome ein erfrischender Wind weht. Die ziemlich kümmerliche Vegetation dieses Parkes wird mit großer Kunst gepflegt, und immerhin ist es dort abends angenehmer als in den staubigen, drückend heißen Straßen der Stadt. Es gibt in Palermo sogar einen »See«, der anderswo freilich Teich heißen würde. Doch schwimmen darauf leibhaftige schwarze Schwäne. Und das sieht allemal sehr stolz und majestätisch aus.

Will man aber mehr haben, so muß man schon ganze 40 Kilometer weit mit der Bahn fahren. Doch lohnt sich die Strapaze. Erstens hat man während der Reise den La Plata-Strom als Gefährten zur Seite. Und der ist, wenn auch nicht schön, so doch originell mit seinen gelbbraunen, von violetten Lichtern durchsetzten Fluten, die sich unabsehbar weit zum Horizont hinziehen. Das andere Ufer ist natürlich nicht zu sehen, denn der Fluß ist hier ca. 45 Kilometer breit. Aus der Entfernung, bevor man die Bewegung des Wassers beobachten kann, macht er den Eindruck einer ungeheuren sonnendurchglühten Sandfläche. Der Ort, den es zu erreichen gilt, heißt Tigre. Ein Nebenfluß des La Plata gleichen Namens bildet ein landschaftlich überaus reizvolles Delta. Die Inseln sind mit üppiger Vegetation, blühenden Fruchtgärten, schattigen Laubwäldern, sogar Palmenanpflanzungen bedeckt. Macht man die sehr genußreiche »volta« um alle Inseln herum, was im Motorboot ungefähr zwei Stunden beansprucht, so kann man selbst von überhängenden Zweigen köstliche Pfirsiche und saftige Reineclauden pflücken – vorausgesetzt, daß das Gewissen es zuläßt. Tigre ist das Zentrum für den argentinischen Wassersport. Man sieht dort wundervoll ausgestattete Motor- und Segeljachten der beau monde von Buenos Aires. Auch Ruderboote mit mehr oder weniger entkleideten Insassen schießen auf den Flußarmen hin und her.

Mit gemischten Gefühlen setzt man sich wieder in den staubigen Bahnzug, und empfindet es als Schicksalstücke, daß man nach Tigre fliehen muß, wenn man das haben will, wie die Stadt, in die man zurückkehrt, heißt – buenos aires, zu deutsch »gute Luft!«

Wenn man als abenteuerlustiger Amerika-Reisender neue Eindrücke, unbekannte Situationen, europafremde Lebensbedingungen, interessante Erlebnisse sucht, so kehrt man Buenos Aires, diesem Talmi-Paris, ohne viel Herzschmerzen den Rücken. Die Hoffnung, daß man im Inneren des Landes Eigenartiges, Charakteristischeres zu sehen bekommt, als in der vielgepriesenen Hauptstadt Argentiniens, wird in der Tat nicht getäuscht.

Die südamerikanischen Pampas – jedem Knaben, der je mit heißen Backen seinen Mainried gelesen hat, haben sie einst als höchstes und einziges Ziel der Sehnsucht vorgeschwebt. Die Sehnsucht würde wahrscheinlich vergehen, bekäme er sie in Wirklichkeit zu Gesicht.

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die unendlichen Prärien, die sich hunderte und aberhunderte von Kilometern nach allen Richtungen hinziehen, eine vollständige terra incognita nicht nur für den Europäer, sondern auch für den eingeborenen Südamerikaner. Jetzt durchquert sie eine Eisenbahn, und eine Strecke, für die man früher Wochen beschwerlichsten Reisens brauchte, legt man heutzutage in 24 Stunden zurück. Gibt man noch 12 Stunden dazu, so kommt man sogar über die Kordilleren hinüber bis an die Küste des Stillen Ozeans.

Nur ein kleines Gebiet im Zentrum des tropischen Südamerika ist bisher von den Invasionen neugieriger und gewinnsüchtiger »Kulturträger« verschont geblieben. Das ist der sogenannte Gran Chaco. Dorthin haben sich die Überreste der stolzen Indianerstämme, die einst den ganzen Riesenkontinent bevölkerten, zurückgezogen. Sie leben dort ihr Leben, wie sie es vor tausend Jahren gelebt haben, ein Leben, dessen Grundlage eine wunderbar sinnvolle, natürliche Moral ist. Durch die selbstzufriedene Kulturarbeit der »Weißen«, deren Hauptwerkzeug das »Feuerwasser« ist, wird die unendlich höher stehende moralische Kultur dieser Wilden, die sich ihrer Nacktheit nicht schämen, langsam aber hoffnungslos untergraben. Wer das nicht glaubt, lese das wundervolle Reisebuch Elmar Nordenskjölds, der zwei Jahre lang das Leben dieser Chaco-Indianer in ihrer Mitte gelebt hat und jene Zeit zu der schönsten, »moralinfreiesten« seines Lebens zählt.

Der Zug, der von Buenos Aires quer durch die Pampas nach dem Westen fährt, der hier jedoch nicht so wild ist wie in Nordamerika, trägt den stolzen Namen: Ferro Carril Transandino International. Nach europäischen Begriffen ist es eine miserable Sekundärbahn, als Gegenstand des Spottes der »Fliegenden Blätter« jedem Deutschen genugsam bekannt. Die Schienenspur ist wenig mehr als einen Meter breit, die Waggons sind eng und unbequem; auch die sogenannten Schlafwagen, die bis zum Fuß der Anden verkehren, lassen in bezug auf Bequemlichkeit so ziemlich alles vermissen. Nur langsam gewöhnt man sich an die »argentinische Küche« des Waggon-Restaurants, deren Hauptingredienzen Safran und roter Pfeffer sind.

Doch alles das erträgt man gerne, denn was man links und rechts durch die Waggonfenster sieht, ist interessant und neu genug, um einen zeitweilig alle europäischen Bedürfnisse vergessen zu machen. Endlos zieht sich die gelbgrüne Fläche der Pampas hin, der Horizont scheint in kaum erreichbare Fernen entrückt zu sein. Das Gras ist nicht hoch und erweckt auch nicht den Anschein, als ob es besonders fett wäre. Dennoch finden zehntausendköpfige Rinderherden dort ihre Nahrung. Bekanntlich versorgt Argentinien ganz Südamerika mit Fleisch und die ganze Welt mit »Liebig-Extrakt«. Es gibt in Buenos Aires nicht eines, sondern mehrere Schlachthäuser, von wo aus bis zu 2000 Stück Vieh täglich in ein besseres Jenseits, d. h. in die Mägen hungriger Argentinier, Brasilianer und Peruaner befördert werden. Vom nächsten Jahr ab wird auch Europa zu den Abnehmern des argentinischen Fleischmarktes gehören. Während ich in Buenos Aires war, langte die Freudenbotschaft an, daß es gelungen war, 3000 Hammel in tadellosem, natürlich künstlich gefrorenem Zustande nach Hamburg zu bringen. Darob herrscht unter den Viehherdenbesitzern Argentiniens natürlich eitel Freude und Seligkeit, und die Landpreise der Pampas steigen.

Wenn man die Stationsgebäude, die den Schienenstrang der transandinischen Eisenbahn einsäumen, und die Wohnhäuser der Pampasbewohner mit den Augen eines Russen ansieht, so schwellt einem einiger Stolz die Brust. Gegen diese erbärmlichen, aus Lehm, Schmutz und Stroh aufgeführten Domizile sind die Hütten der ärmsten russischen Bauern fürstliche Paläste. Der ganze Reichtum des Landes zieht sich hier nach den Hauptstädten hin, im Inneren ist und bleibt es wüst und leer.

Die Vegetation der Pampas verändert sich ungefähr in der Mitte des Weges aufs auffallendste. Statt der Wiesen und des Präriegrases sieht man weite Sandwüsten mit kümmerlichem, verkrüppeltem Buschwerk bestanden. Eine Unmenge von Kakteen mit wunderschönen weißen Sternblüten macht den Anblick exotischer. Hin und wieder grüßen als alte Bekannte einzelne hypertrophisch ausgebildete Exemplare von Sonnenblumen. Die Rinder- und Hammelherden hören auf, statt dessen sieht man merkwürdige langhalsige Vögel über das Buschwerk streichen und graue Strauße über den Sand spazieren.

Nun beginnt auch die fürchterlichste Plage der Pampas-Fahrt: der Staub. Ein Staub, so fein und dicht, daß er überall durchdringt, man mag die Fenster noch so sorglich verschlossen halten. Jetzt versteht man auch den merkwürdigen Aufzug der Mitreisenden, die man anfangs für Mönche oder Mitglieder irgend einer geheimen Sekte hielt. Alle stecken sie von Kopf bis zu Fuß in langen weißgrauen Staubmänteln, und man muß seine schnell erworbenen Reisefreunde buchstäblich an der Nasenspitze erkennen.

Übrigens hatten wir Glück. Abends um 9 Uhr erlebten wir in der staubreichsten Gegend ein Gewitter von einer derartigen Heftigkeit, daß der Weltuntergang nahe schien. In den Pampas, wo alles immer nach Wasser dürstet, soll das eine große Seltenheit sein. Wer nie einen Pampasregen gesehen hat, macht sich keinen Begriff davon, was das ist. Nicht eimer-, sondern kübelweise scheint das Wasser vom Himmel herabgegossen zu werden. Die Waggons der stolzen Transandino-Bahn hielten diesen Fluten nicht stand, in brausenden Wasserfällen strömte das Wasser durch die Waggondecke auf unsere Häupter herab, und nur mit Hilfe einer genial erfundenen Wasserleitung aus Bettüchern und Eimern gelang es mir, mich und meinen Reisekameraden vor dem Ertrinken zu retten. Ein wundervolles Bild gewährten die grenzenlos weiten Flächen der Pampas im bläulich-blendenden Licht der Blitze, die fast pausenlos aufeinander folgten. Ebenso plötzlich, wie er gekommen, war der ganze Zauber verschwunden.

Hat man die interessanten, aber öden Pampas glücklich durchquert, so erlebt das Auge eine angenehme Überraschung. Man fährt in die fruchtbare Weinebene von Mendoza hinein. Soweit der Blick reicht, ruht er auf saftig grünen, hochkultivierten, endlos sich hinziehenden Reihen von Weinstöcken aus. Das sind die Goldfelder des Landes, auf denen in den letzten Jahrzehnten Millionen und Abermillionen verdient worden sind.

Mendoza selbst ist ein freundliches Städtchen, mit breiten, von einstöckigen Häusern eingerahmten Straßen, üppigen Parkanlagen und blühenden Gärten. Warum die Häuser alle einstöckig sind, wurde mir klar, als ich den Prospekt des uns empfohlenen Hotels durchlas. Dort lautete der erste Satz: »l'édifice est construit spécialement contre tremblements de terre«. Alle zwei bis drei Monate »bebt« es nämlich in Mendoza, nicht allzu gefährlich, aber immerhin so stark, daß mehrstöckige Gebäude den Bodenschwankungen nicht standhalten. Auch das Baumaterial ist höchst eigenartig, ein Gemisch aus Schmutz und Stroh, das man an Ort und Stelle euphemistisch »ungebrannte Ziegel« nennt. Holz fehlt vollständig. Das konnte man schon an der Bahnlinie beobachten. Sämtliche Telegraphenpfosten sind aus Eisen. Die krüppligen Stämme der Weinstöcke würden zu diesem Zwecke freilich schlechte Dienste leisten.

Dank der Liebenswürdigkeit des Direktors der Deutschen Bank in Mendoza hatten wir Gelegenheit eine der größten Wein-»Fabriken« des Gebiets in Augenschein zu nehmen. Zwanzig Minuten Bahnfahrt und zehn Minuten in einem omnibusartigen Wagen, wie sie hier dem Landverkehr dienen, brachten uns nach dem Weingute der deutschen Weinindustriellen S. und H. In liebenswürdigster Weise wurde uns der ganze Betrieb der »Bodega L'Allemana« gezeigt, obzwar die Ernte noch ausstand, und die Fabrik ruhte. Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle Einzelheiten dieses enormen Betriebes schildern. Einige Zahlen mögen genügen. Mendoza produziert jährlich 4 Millionen Hektoliter Wein, wovon auf unsere Gastfreunde 100 000 Hektoliter entfallen. Die Firma steht an fünfter oder sechster Stelle. Der Löwenanteil von über 1 Million gebührt einem Italiener, der als armer Erdarbeiter ins Land gekommen, und heute noch Analphabet ist. Die geniale Idee, in Mendoza Wein zu bauen, rührt von ihm her. Die ganze Kultur ist erst einige Jahrzehnte alt. Der Wein ist von ganz vorzüglicher Qualität, »alte«, »abgelagerte« Sorten gibt es natürlich noch nicht. Die Weingutsbesitzer bewahren nur wenige Flaschen zum eigenen Gebrauch auf. Die gesamte Produktion wird bis auf den letzten Tropfen in Argentinien konsumiert. Nicht ein Faß gelangt zum Export. Unsere liebenswürdigen Gastwirte setzten uns einige Flaschen der ältesten Jahrgänge dieses köstlichen Mendoza-Weines vor, und ohne Übertreibung muß zugestanden werden, daß er getrost mit den besten europäischen Weinsorten konkurrieren kann. Das Aroma ist ein ganz eigenartiges, der Wein ein Mittelding zwischen schwerem Burgunder und gut gelagertem Rheinwein.

Mendoza wird mir unter anderem unvergeßlich bleiben durch den ersten argentinischen »Kunstgenuß«, den ich dort erlebte: eine spanische Operette »Marina del mare« mit Namen. Nachdem ich sechs Wochen lang keine Musik gehört hatte, schien mir jeder Ton ein Labsal. Unter den Sängern waren einige vorzügliche Stimmen. Erquickend nach dem europäischen Begriff des »Künstlerischen« war die bodenlose Naivetät, mit der hier Dekoration und schauspielerische Aktion behandelt wurden. Die ganze Darstellung war sozusagen »schematisch«, die Phantasie des Zuhörers hatte nach allen Richtungen hin freien Spielraum. So wurde man unvermutet vor eine schwierige ästhetische Frage gestellt. Doch will ich meine Leser nicht mit ihrer Lösung langweilen.

Als ich vor Jahren die Dolomiten zu Fuß durchwanderte, kam mir oft der Gedanke: so ungefähr müssen die Kordilleren aussehen. Woher diese Überzeugung stammte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es die abenteuerliche rosa-rote Färbung des Gesteins und die stellenweise exotische Vegetation, die die Vorstellung von außereuropäischen, tropisch angehauchten Gebirgsgegenden wachrief. Es kam mir damals nicht in den Kopf, daß es mir jemals vergönnt sein würde, die Dolomiten und die Kordilleren tatsächlich miteinander zu vergleichen. Soll ich es als Merkmal einer mir bisher nicht bewußten Divinationsgabe auffassen, daß, als mir die ersten Gebirgszüge der Kordilleren zu Gesichte kamen, mir nichts anderes übrig blieb, als auszurufen: Genau so sehen ja die Dolomiten aus!

Da ich in der Geologie nicht bewandert bin, will ich es unterlassen, zu untersuchen, warum sich die Dolomiten und die Kordilleren so ähnlich sehen. Es genügt mir, diese nicht zu bestreitende Tatsache festzustellen, übrigens sei der Genauigkeit halber angemerkt, daß es in diesem Falle eigentlich unzulässig ist, in Bausch und Bogen von den Kordilleren zu reden. »La Cordillera« nennt man hier nur den mittelsten und höchsten Bergrücken des Gebirges, das nicht nur Südamerika, sondern auch Mittel- und Nordamerika durchzieht. Der Teil der Cordillera, den ich meine, sind die Anden, das Gebirge, welches Chile von Argentinien trennt.

Um weiteren Mißverständnissen vorzubeugen, muß ich noch hinzufügen, daß Ähnlichkeit ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und wenn man von der Ähnlichkeit der Kordilleren und der Dolomiten redet, so ist das dieselbe Ähnlichkeit, die etwa ein Tiger und eine Katze miteinander haben.

Die ersten Ausläufer der Kordilleren erblickt man, wenn man in dem Ferro Carril Transandino, jener schon erwähnten putzigen Witzblatt-Bahn, das gelobte Land Mendoza verläßt. Der Zug muß sich gewaltig anstrengen, um die Berge hinaufzuklettern. Eine Lokomotive zerrt von vorne, eine andere schnauft von hinten, und die ganze Mühe gilt vier kleinen Waggons, die spickevoll besetzt sind mit in Staubmänteln vermummten Passagieren. Die Geschwindigkeit, die dabei entwickelt wird, ist kaum größer als fünf bis zehn Kilometer die Stunde. Doch hat man keine Ursache, dieses Schneckentempo zu bedauern. Was langsam kommt, kommt gut, und hier von Minute zu Minute immer besser und herrlicher.

Es ist ein undankbares Geschäft, wenn man versuchen will, die unerhörte Pracht dieser grandiosen Gebirgswelt zu beschreiben. Selbst der Pinsel des genialsten Malers müßte hier versagen. Die Lokomotiven keuchen und stöhnen. Immer höher geht es hinan. Die einzigen Reste organischen Lebens sind einige wenige grüngelbe Grasbüschel, die sich im Geröll der Abhänge verbergen. 2800 Meter Höhe sind erreicht. Hier machen wir Halt. Mögen andere, die Eile haben, weiterfahren. Das scheinen, außer meinem Reisekameraden und mir, sämtliche Passagiere des Zuges zu sein. Hier gibt es – gelobt sei die abschreckende Wirkung einer zwanzigtägigen Seefahrt – noch keine »Touristen« aus Europa. Man schämt sich fast, die einzigen Vertreter dieser im allgemeinen verabscheuungswürdigen Menschenspezies zu sein. Aber alle Unbequemlichkeiten, die daraus erwachsen, daß Südamerika dem Touristenverkehr noch nicht erschlossen ist – z. B. das vollständige Fehlen irgendwelcher Reisehandbücher à la Bädeker – erträgt man nur zu gerne.

Der Ort, in dem wir den Zug verlassen, heißt Puente del Inca (Brücke des Inka), auf Geographiekarten wird man ihn vergeblich suchen. Außer dem Stationsgebäude und einem kleinen Hotel sind nur einige Zelte, die Nachtquartiere von Eisenbahnarbeitern, zu erblicken. Ringsumher kein Baum, kein Strauch. Ein reißender Gebirgsstrom hat sich seinen Weg in schäumender Lust quer durch einen Felsenhügel gebahnt. Der dadurch entstandenen natürlichen Felsbrücke verdankt der Ort seinen Namen.

2800 Meter sind in Europa schon eine ganz respektable Höhe, für die Höhenverhältnisse der Kordilleren sind sie eine Bagatelle, die kaum der Rede wert ist. Dennoch merkt ein Flachländer schon ganz bedeutend die Wirkung der verdünnten Atmosphäre. Aber trotzdem ergreift einen sofort noch eine andere Gebirgskrankheit, die sich in dem einen Wunsch äußert: Höher, höher! Und eine Stunde, nachdem wir den Zug verlassen hatten, saßen wir schon auf Maultieren, um einen nahen Berggipfel, den »11. Febrero«, zu erklimmen. Dieser und einige andere kleinere Ausflüge waren das notwendige Training, um uns für ein anderes größeres Unternehmen vorzubereiten. Die Eisenbahn ist, wie gesagt, für Leute da, die Eile haben. Will man dagegen die Schönheit der Gebirgswelt genießen, so greift man zu anderen Verkehrsmitteln. Wir beschlossen, den Übergang über den Andenpaß auf Maultieren zu machen. Statt einigen Stunden, dauert das freilich einige Tage, doch nimmt man dafür Eindrücke mit, die man nicht vergißt, auch wenn man das Alter Methusalems erreicht.

Frühmorgens machten wir uns auf den Weg. Voran der Führer, ein ernsthafter, vertrauenerweckender Argentinier, der sich in seinem Torreador-Hütchen und wehenden Poncho gar malerisch ausnahm. Mit mächtigen, mittelalterlichen Rittersporen, wie man sie sonst nur auf der Bühne an den Beinen irgend eines Don Quichote sieht, trieb er sein Maultier zu schneller und energischer Gangart an. Uns mit unseren unbewaffneten Stiefelabsätzen gelang das erheblich schlechter. Unser erstes Ziel, das freilich einen Umweg bedeutete, waren die Kupferminen von Navarro. Unermüdlich greifen die braven Maultiere aus. Der Weg wird steiler und steiler. Die letzten Spuren jeglicher Vegetation verschwinden. Über Steingeröll und Felsplatten immer höher und höher. Links und rechts öffnen sich gähnende Abgründe. Immer beschwerlicher wird das Klettern. Immer beschwerlicher wird auch das Atmen. Der Puls hämmert wie ein Schmiedewerk. Im Kopf spürt man einen leichten Druck. Und mit einem Male stellt sich auch der Schrecken aller ungeübten Bergsteiger ein – das Gefühl des Schwindels. Man schaut schon lieber nicht mehr zur Seite, sondern krampfhaft auf den Sattelknauf. Kein Laut ist ringsumher zu vernehmen. Nur das Knirschen der Hufe im lockeren Geröll und das leise Schnauben der Maultiere. Man segnet und verflucht zugleich diese vierbeinigen Gefährten. Zu Fuß wäre der Anstieg sicherlich noch ungemütlicher, aber dieses quälend langsame Tempo der Reittiere macht einen auch nicht wenig nervös. Es scheint eine halbe Stunde zu dauern, bis das Tier mit dem Hufe eine Stelle aussucht, die ihm sicher genug dünkt, um den Fuß draufzusetzen. Und vor einem starrt drohend, scheinbar unerreichbar der Gipfel, den es zu übersteigen gilt. Gestattet es das Gelände, wird Rast gemacht. Und nun ist mit einem Schlage alle Mühsal vergessen! Sprachlos blickt man in die sich immer herrlicher entfaltende Pracht dieser unerhört großartigen Gebirgswelt hinein. Die kühnste Phantasie kann sich derartige Bilder nicht ausmalen. Das Merkwürdigste an den Bergspitzen und Abhängen der Anden ist ihre Färbung. Tiefschwarz, blutigrot, grünlichgrau, violett, leuchtend rosa, in sattem Orange schillert das Gestein dieser phantastischen Bergriesen. Es ist ein zauberisches Bild, wie man es weder in der Schweiz, noch in den Alpen jemals erblicken kann. Mächtige Gletscher unterbrechen hier und dort das farbenfreudige Bild, über alles hinweg grüßt im leuchtend blauen Himmel der schneeweiße, strahlende Gipfel des Aconcagua, des Goliath unter den amerikanischen und europäischen Bergen.

Und trotz dieses bunten, lichttrunkenen Bildes wird man keinen Augenblick das Gefühl der grauenvollen Öde, die hier herrscht, los. In herrlicher Majestät, aber auch in drohender, ungebeugter Kraft blicken die Berge auf das armselige Menschengesindel herab. In Europa hat sich der Mensch die Berge untertan gemacht. Hier sind sie die Herrscher, und wehe dem, der ihnen zu nahe kommt. Ihre mächtigste Waffe sind die Steinlawinen. Auch wir hörten eine mit dumpfem Grollen niedergehen. Glücklicherweise kreuzte sie nicht unseren Weg. Gar finster starrte der Krater eines Vulkans herüber. Mächtige Steinhaufen in unordentlichem Gewirr und weither verstreute Lawablöcke kennzeichneten seine Tätigkeit.

Die Kupferminen von Navarro sind nicht durch ihre Ergiebigkeit bemerkenswert. Wohl aber dadurch, daß sie in der unfaßlichen Höhe von zirka 4200 Metern ausgebeutet werden. Wie die Menschen es dort monatelang aushalten, ist unbegreiflich. Vielleicht gewöhnt sich der Körper mit der Zeit an den verminderten Luftdruck. Beständig weht ein eisiger Wind, und selbst jetzt im Hochsommer bei Mittagssonne fror einem trotz sweater und Lederjacke. Im Winter liegen die Minen von aller Welt hoffnungslos abgeschnitten in tiefster Vergessenheit da. Einen schauerlichen Eindruck machte die einfache Erzählung von drei Arbeitern, die die sechs Wintermonate als Hüter der Maschinen oben blieben. In den Schneemassen vergraben, gleich lebendigen Toten erwarteten sie von Tag zu Tag das Nahen des Frühlings. Wer kennt die grausige Novelle »L'Auberge« von Maupassant? Mir fiel sie ein, als ich diesen drei wetterharten Gestalten in die Augen blickte.

Am dritten Tage, nachdem wir unsere Ansprüche in bezug auf Nachtlager und Nahrung auf das Niveau bescheidener Haustiere herabgedrückt hatten, erreichten wir die Chilenische Grenze. Auf dem Gipfel des Passes, dem sogenannten »Cumbre« ist vor einigen Jahren eine Kolossalstatue, eine Christusfigur ans Kreuz gelehnt, errichtet worden. Sie dient als Wahrzeichen des Friedens zwischen Chile und Argentinien, den beiden feindlichen Nachbarländern, die jahrzehntelang ununterbrochen Zwist und Hader miteinander hatten. Auf beide Seiten hin, nach Chile und Argentinien öffnet sich ein wundervolles Gebirgspanorama. Einen abstoßenden Eindruck machen gerade auf dieser Stelle die überall umherliegenden Kadaver von Maultieren, die dem atmosphärischen Druck während des Überganges nicht standgehalten haben.

Einen letzten Blick warfen wir auf den Aconcagua, der uns in diesen Tagen ein lieber und vertrauter Freund geworden war und den wir schwerlich wiedersehen werden. Der Abstieg in die chilenischen Täler wurde zu Fuß unternommen. Von den unbequemen, breiten mexikanischen Sätteln, die hier in allgemeinem Gebrauche sind, hat man nach vier Tagen gerade genug. In Juncal erreichten wir den Zug, der uns in schneller Fahrt über kühne Viadukte, durch zahllose Tunnels, entlang dem schäumenden Rio Branco immer weiter talabwärts führte.

Im idyllischen chilenischen Städtchen Los Andes, wegen seines idealen Klimas – es regnet dort nie – ein gesuchter Luftkurort, gönnten wir uns zwei Ruhetage, zu wenig noch, um die einzigartigen, großartigen Eindrücke dieses Andenüberganges zu verarbeiten. Sollten sich im weiteren Verlaufe der Reise die Eindrücke in ähnlicher Weise häufen, so könnte, fürchte ich, bei aller Elastizität, die Aufnahmefähigkeit endlich versagen.

Wenn man von der Ostküste des Kontinents in Chile einfährt, so hat man das Gefühl, als käme man von Amerika nach Europa zurück. Das gilt nicht nur von der Landschaft, sondern auch von dem ersten Eindruck, den das Land mit seinen Sitten, Gebräuchen, Lebensgewohnheiten macht, und von den ersten, oberflächlichen Äußerungen des Volkscharakters, denen man begegnet.

Brasilien ist das Land ungesunder, mörderischer, klimatischer Bedingungen, das Land der dunklen Ehrenmänner, das Land, in dem ein faules, faulendes Leben gelebt wird. In Argentinien herrscht das Geldfieber in so erschreckendem Maße, daß alle übrigen Lebensinteressen zurückgedrängt erscheinen. Geld ist der einzige Lebensnerv dieses Volkes. Für Geld kann man so ziemlich alles haben, und nur was Geld kostet hat Wert, je mehr es kostet, desto größer ist der Wert. Die Rechnung ist ganz einfach und klar. Geld ist der einzige Maßstab, den man an die Erscheinungen des Lebens anlegt. Dinge, die man für Geld nicht haben kann – nach altmodischen Begriffen die einzig wertvollen – hat der Argentinier aus seinem Lebensbudget ein für alle Male ausgeschieden.

Chile ist in dieser und auch in mancher anderen Beziehung weit hinter dem modern-fortschrittlichen Nachbarstaate zurückgeblieben. Vielleicht macht es deswegen solch einen anheimelnden Eindruck auf einen nicht nach spezifisch amerikanischen Begriffen erzogenen Europäer. Das Volk ist hier ein ganz anderes. Das spürt man in der ersten Stunde auf chilenischem Boden. Man begegnet wieder freundlichen Blicken und freundlichen Worten, die der Europäer natürlich um so höher einschätzt, weil er nicht so und so viele Pesos dafür zu zahlen braucht. Die Menschen messen sich aneinander, und die Dicke des Portemonnaies ist nicht die ausschlaggebende unbekannte Größe, die den Chilenen bei dieser Rechnung unsicher macht.

Im indigenen Chilenen überwiegt, im Gegensatz zum Argentinier, das spanische über dem italienischen Blute. Aber die chilenische Rassenmischung ist – rein menschlich betrachtet – augenscheinlich die bessere. Das Volk ist gutmütig, gefällig, ein bißchen faul, aber durchaus nicht arbeitsscheu, heiter, aber im Genusse nicht maßlos, wie der Argentinier. Ich lebe seit vierzehn Tagen in Chile und habe in dieser Zeit in Stadt und Land noch keinen Betrunkenen gesehen.

Trotz des Friedensdenkmals, das auf dem Cumbre der Anden zwischen Chile und Argentinien aufgestellt ist, herrscht keine große Freundschaft zwischen beiden Ländern. Man bekriegt sich nicht, aber man liebt sich auch nicht. In Argentinien spricht man in höchst wegwerfendem Tone von Chile, man verachtet das Land, weil es in kultureller Beziehung angeblich um hundert Jahre zurückgeblieben ist. Nach außen hin ist dieser Vorwurf nicht unberechtigt, nur vergißt man, daß es neben der äußeren auch noch eine innere Kultur gibt, und an Stelle der Argentinier würde ich lieber nicht untersuchen, welches Volk hierin dem anderen überlegen ist.

Aber, wie gesagt, nach außen hin haben die Argentinier einiges Recht, die Nase über ihre rückständigen Nachbarn zu rümpfen. Schon das Straßenbild der größeren chilenischen Städte unterscheidet sich sehr wesentlich von dem, was man von Argentinien her gewohnt war. Die üppigen Paläste der argentinischen Parvenüs, die wolkenkratzerartigen Geschäftshäuser fehlen. Das hat nun freilich, auch außer den nicht vorhandenen Millionen einen anderen guten Grund. Oder vielmehr einen schlechten Grund und Boden, der in Chile durchweg vulkanisch ist. Die Bevölkerung lebt in beständiger Furcht vor Bodenschwankungen. Noch ist das große Erdbeben, das vor fünf Jahren ganz Valparaiso zerstörte und 25 000 Menschen das Leben kostete, frisch in aller Gedächtnis. Man hört grauenvolle Erzählungen von jenen schauerlichen drei Minuten, in denen Glück und Wohlstand unzähliger Familien vernichtet wurde. Angesichts dieser Gefahr baut man in Chile selten höher als zweistöckig. Dadurch erhalten natürlich die größeren Städte, z. B. Santiago, die Hauptstadt des Landes, eine enorme Ausdehnung. Gleichzeitig erhält aber auch das architektonische Bild einen sehr ausgeprägten Charakter. Man kann sogar von einem spezifisch chilenischen Baustil reden. Und in diesen niedrigen, langgestreckten, oft von schlanken Säulen getragenen Fassaden steckt mehr künstlerischer Geschmack, als in den überladenen Prachtbauten von Buenos Aires.

Inbezug auf Reisebequemlichkeiten muß man seine Ansprüche in Chile allerdings stark zurückschrauben. Die besten Hotels sind immer noch nicht so gut, wie etwa die mittelmäßigen in einer altmodischen deutschen Stadt. Von irgend einem Komfort und den Errungenschaften moderner Einrichtungstechnik, z. B. warmem fließenden Wasser, Telephon u. dergl. ist keine Rede. Die Verkehrsmittel entsprechen auch nicht einigermaßen verwöhnten Ansprüchen. In ganz Santiago, einer Stadt von zirka 400 000 Einwohnern, war kein Automobil aufzutreiben. Den Straßenverkehr vermitteln ausschließlich Droschken, die in Santiago noch ganz propper aussehen und mit guten Pferden bespannt sind. In den kleineren Städten dagegen, Conception oder Temuco, verkehren vorsintflutliche Vehikel von fabelhaften Dimensionen. Drei bis vier elende Klepper ziehen diese Riesenkarossen mühsam über das holperige Straßenpflaster, das noch nicht einmal überall die guten alten Knüppeldämme – die heutzutage eine Erfindung des Teufels scheinen – ersetzt hat. Auf den Eisenbahnen in Chile herrschen Zustände, die geradezu phantastisch genannt werden müssen. Hat man das Unglück, ein größeres Gepäckstück zu besitzen, so wird es einem auf dem Bahnhofe entrissen und ohne Quittung oder sonstige Sicherheit in den Gepäckwagen verstaut. Auf der Endstation muß man es selbst wieder heraussuchen. Doch kann man ebensogut jeden anderen Koffer als den seinigen bezeichnen. Jedes Gepäckstück, auf welches man mit dem Finger hinweist, wird einem anstandslos ausgeliefert.

Und trotzdem bestehe ich darauf, daß Chile europäischer ist als Argentinien. Man hat das Gefühl, einer Kultur gegenüberzustehen, die sich zwar langsam, dafür aber von innen heraus entwickelt. Infolgedessen halten viele Chile für den eigentlichen Zukunftsstaat von Südamerika. Hier ist alles vielleicht ein wenig ungeschickt, aber fest gefügt. Man baut in Chile keine Kartenhäuser, und der amerikanische Begriff des »bluff« ist hier unbekannt.

Von außeramerikanischen Einflüssen ist in Chile bei weitem am stärksten der deutsche vertreten. Vielleicht trägt dieser sehr merkliche Umstand dazu bei, einem das Land so vertraut und sympathisch zu machen. Manchen Institutionen des öffentlichen Lebens ist der Stempel »made in Germany« sogar ein wenig zu deutlich aufgedrückt. Vor allem dem Militär. Dafür ist es allerdings anerkanntermaßen das weitaus beste in ganz Südamerika. Die chilenische Armee wird seit Jahrzehnten von deutschen Instruktionsoffizieren gedrillt. Es ist eine Freude die strammen Soldaten anzusehen. Die Uniformen sind bis auf alle Einzelheiten, den Schnitt der Mäntel und Mützen, die Form der Epaulettes und Kokarden, deutschen Mustern nachgebildet. Anfangs glaubte ich, es wimmele in Chile von deutschen Militärattachés, denn alle chilenischen Leutnants hielt ich für Deutsche.

Sehr stark vertreten ist das deutsche Element in der industriellen und geschäftlichen Welt Chiles. Ein höchst wichtiger spiritus rector des Geldverkehrs in Chile ist die Deutsche Transatlantische Bank, die ihre Filialen in allen kleinen Städten des Landes hat und mit ihrer vorzüglichen Organisation einen kleinen Staat für sich bildet. Seit wir in Chile sind, reisen wir sozusagen als Postpakete der Deutschen Bank. Die Liebenswürdigkeit dieser Herren hat keine Grenzen. Überall werden uns von ihnen die manchmal allerdings recht rauhen Wege geebnet. Wer Südamerika bereist und sich der Deutschen Bank anvertraut, ist in Abrahams Schoße aufgehoben.

Von den indigenen Bevölkerungselementen sind am interessantesten natürlich die Indianerstämme der araukanischen Rasse, von denen in einem besonderen Artikel die Rede sein wird.