The Project Gutenberg EBook of Schiff vor Anker, by Gorch Fock

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Schiff vor Anker

Erzählungen

Author: Gorch Fock

Editor: Aline Bußmann

Illustrator: Bernhard Klein

Release Date: February 6, 2018 [EBook #56512]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SCHIFF VOR ANKER ***

Produced by Heike Leichsenring and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Schiff vor Anker

Erzählungen von

Gorch Fock

Aus dem Nachlaß herausgegeben

von Aline Bußmann

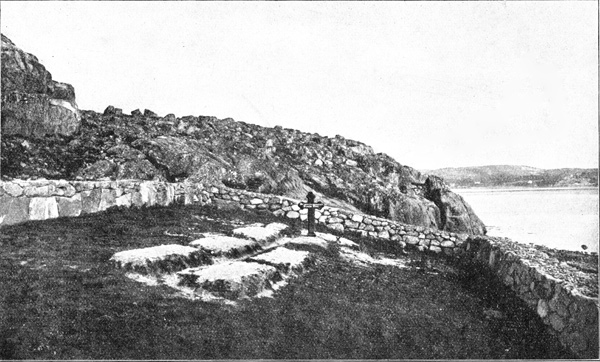

Mit Bildern von Gorch Focks Elternhaus

auf Finkenwärder und seinem

Grabe auf Stensholmen in Schweden

Hamburg

Verlag von M. Glogau jr.

1920

1.-10. Tausend.

Mit Umschlagzeichnung von Bernhard Klein.

Zeilenguß-Maschinensatz und Druck

von Oscar Brandstetter in Leipzig.

| Seite | |

| An Gorch Focks Freunde | 7 |

| De solten See | 9 |

| Herbst entgegen | 20 |

| Karen | 29 |

| Vor Ostern | 40 |

| Kassen Witt sin Freeree | 54 |

| Pulli | 68 |

| Sonntagnachmittags | 83 |

| Hans Otto | 89 |

| Ditmer Koels Tochter | 99 |

| Schiffbrüchig | 115 |

| »In Gotts Nomen, Hinnik!« | 123 |

| Auf Helgoland | 131 |

| Die sieben Tannenbäume | 143 |

| Ein Sterben | 154 |

Längst ist Gorch Focks Schiff vor Anker gegangen. Und wir haben seine Schätze davongetragen, die er in der Unendlichkeit des Meeres, in Ferne und Nähe, in Stürmen und Stille in seine Seele gesammelt hatte. Und wir sind mit vollen, schweren Händen davongegangen.

Nacht und dunkle Nebel haben sich nun auf das Land gelegt, für das Gorch Fock sich hingegeben, wenig matte Sterne leuchten am verhüllten Himmel. Wir sind noch einmal den Weg zurückgegangen zu Gorch Fock, an seinem Schiffe glommen noch leise das rote Licht seiner Lebensliebe, das grüne seines hoffenden, unverzagten Herzens, und inmitten der beiden das helle, gelbe, strahlende Licht seines Daseins. Und in dem still gewordenen Schiff haben wir noch einmal nach vergessenen, liegengebliebenen Kostbarkeiten gesucht und fanden Dinge, die nicht untergehen sollen in Vergessenheit.

Bunt ist die Kette, die daraus wurde, Altes und Neues ist nebeneinandergereiht, aber in jedem ist Gorch Focks Geist, der in allen, die ihm nahe sind, lebendig bleiben möchte.

Aline Bußmann.

Hamburg 1919.

Ein Tropfen Tinte sitzt in meiner Feder und will verschrieben sein.

Was ist es, das mich wiegt? Wo bin ich? Was klirrt da? Ist es mein Schwert? Oder habe ich nur geträumt? Sind wir schon auf der Nordsee, haben wir das Skagerrak schon hinter uns, und ist unser Ziel, das Eiland Heiligland, schon in Sicht gekommen? Was da unter und neben mir gluckt und plätschert und gurgelt: ist das schon das grüne Wasser der Nordsee, von dem der Skalde gestern erzählte? Es muß wohl so sein, denn diese Dünung ist nicht mehr so lang wie die des Atlantischen Weltmeeres! Es wird den alten Seekönig von Herzen freuen, daß unser Drachenschiff so schnelle Fahrt gemacht hat, in vier Tagen vom Hardanger bis Heiligland, und er wird morgen lachen, wenn es Tag geworden ist! Vielleicht gießt er wieder einen Becher roten fränkischen Weins in das Meer, wie er tat, als der junge König von Heiligland um seine Enkelin warb! O Gerda, nach der sich die Augen aller Schiffsgenossen immer noch drehen, ob du gleich Braut bist und zu deinem Bräutigam fährst, du bist schön wie die Sonne, die aus der See steigt! Die stillste See kann den blauen Himmel nicht so widerspiegeln, wie dein Auge es tut. Stünde ich mit dir auf dem hohen, roten Felsen, blickte ich mit dir über das weite Meer, wiese ich dir die Segel in der Tiefe und die Wolken, die an der Kimmung aus dem Wasser steigen, du Königskind, ich wollte lachen wie der lichte Balder! Denn ich liebe dich wie die See, und die See liebe ich wie dich – und niemals hat ein Wiking ein größeres und tieferes Wort gesprochen als dieses. Steuern wir nach der Hochzeit nordwärts, der Mitternachtssonne entgegen, so lehnst du nicht mehr mit wehendem Haar am Mast, Gerda. Niemals höre ich dein Lachen wieder – aber mir bleibt die See, die hohe Trösterin, deren Atem alle Wunden heilen kann. Sie wird dem Wiking helfen! Murmelt nur weiter, Wellen am Bug, und erzählt mir vom Meere ...

Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.

Ich habe die Augen geöffnet und erkenne, daß ich geträumt habe! Ich liege nicht im Bauch des nordischen Drachens, sondern auf der Diele eines Fischerfahrzeuges, unseres Ewers, und stecke in einem alten, geflickten Focksegel, in das ich mich der Sommerhitze und der aufrührerischen Wanzen wegen eingewickelt habe. Unter meinem harten Lager strömt das Wasser, das wir im Raum haben, von einer Seite nach der andern. Es gurgelt im Bünn, dem großen Fischkasten, und es klatscht im Wasserfaß. Die Ölröcke und Südwester, die an der Decke hängen, scheuern unruhig hin und her, als baumelten sie im Winde. Gegen den Bug aber springen und hüpfen die Wellen der Nordsee und kluckern wie junge Enten im Graben. Was sie mir erzählen wollen, das haben sie schon Siegfried und Hagen sagen wollen, als sie die Fahrt nach Island unternahmen! Und wenn es auch noch kein Menschenohr begriffen hat: gefreut und erquickt hat es schon abertausend Menschenherzen und wird sie immer erquicken, so lange es eine See auf der Welt gibt. Aber nun singt mich wieder in Schlaf, ihr Wellen, ihr Seen, denn wir sind mitten im Streek, fischen zwischen Helgoland und dem Weserfeuerschiff auf Zungen, und wenn ich nicht geschlafen habe, kann ich keine gute Wache gehen. Noch einmal blicke ich durch die offene Kapp nach dem tiefdunklen, sternenbesäten Nachthimmel hinauf, sehe den dunklen Großtopp durch die Sterne wandern, höre die Gaffel knarren und den Bestmann schnarchen, dann nimmt der schwere, gleichmäßige Schritt des wachhabenden Schiffers an Deck mich mit, und der Schlafbaas mustert mich wieder an.

Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.

Immer noch dieser schwere Schritt auf dem Achterdeck! Oder ist es ein anderer? Ja, der Schritt ist dumpfer ... Schwarz und tot treibt die mächtige Kogge hinter Borkum auf der stillen See. Bis auf den Mann im Krähennest und den leise summenden Posten auf dem hohen Bord scheint das ganze Schiff zu schlafen. Über die Stengen und Wanten kriecht der Mondschein. Wie in schwerem Bann ist die See erstarrt. Zu Stahl scheint sie geronnen zu sein. Ringsum kein Schiff und kein Land, nur die tote See. In der Admiralskajüte aber wacht ein Licht und wachen zwei Menschen. Wie ein Gespenst wandelt der Schatten des langen Klaus Störtebeker an der Wand. Ruhelos geht der junge Seeräuber auf und ab. Mitunter hebt er das geblümte flandrische Tuch und blickt aus dem kleinen Guckloch über die mondbeschienene Wasserfläche, dann nimmt er seine Wanderung wieder auf. Quälen ihn seine wilden Taten, oder hält der Madeirawein ihn wach? Der rotbärtige Godeke Michels, sein Spießgeselle, der auf der halbmondförmigen Bank sitzt und kaum noch die müden Augen offenhalten kann, sagt zuletzt: »Tu es, Klaus, nimm die junge Gesina und bleib an Land, tu dem alten Grafen den Gefallen und gib die Seefahrt auf, überlaß mir die Schiffe, laß Messen lesen und werde ein ehrlicher Kerl an Land. Von Schottland bis Tunis gibt es kein zweites Weib wie Gesina, und sie liebt dich.« »Sie liebt mich,« wiederholt Störtebeker langsam. »Ein geruhiges Leben hinter Deichen, zwischen Menschen und Weibern und Blumen, keinen Sturm und keine Not. Gesina ist schön. Und doch: nein, Godeke! Meine Meerfahrt ist mir lieber als das beste Weib!« »Du bist ein Hansnarr,« murrt Michels, als Störtebeker jetzt an den alten Ostfriesen schreibt. Geräusche und Gespräche unterbrechen jäh die nächtliche Stille an Deck: die Schaluppe muß zu Wasser, damit der Brief sofort bestellt werde. Als das Geknarr der Riemen in der Weite verklingt, wendet der Seeräuber sich von der Reling, blickt noch einmal nach den riesenhaften Fledermausflügeln hinauf und tritt wieder in seine Kajüte. Er hat sich der See verschrieben, das weiß er.

Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.

Ich muß auf einer Segelöse, auf einer Kausch gelegen haben, denn mein Rücken schmerzt. Oder hat die mütterlich-sorgliche Natur mich geweckt, die weiß, daß wir alle drei Stunden unsere Kurre einziehen. Ist es an der Zeit? Ich öffne die Augen: es ist hell, die Sterne sind verblaßt! Da ruft es auch schon singend zum Einziehen. »Intehn! Intehn!« »Jo,« antworte ich und »Jo« echot es in der Steuerbordkoje. Wir schlafen während der Fahrt und Fischerei in voller Kleidung, ich brauche deshalb nur die langen, schweren Seestiefel anzuziehen, die von Tran und Schuppen glänzen; dann stehe ich an Deck und muß mich wundern, denn von der See ist nicht das geringste zu sehen. Segeln wir auf der Milchstraße? Alles Wasser ist mit einer dünnen, aber dichten, undurchdringlichen Schicht weißen Gewölkes bedeckt, daß nicht eine Welle zu erkennen ist. Und die weiße Decke liegt nicht still, sondern fliegt schnell mit dem Morgenwind nach Osten und reißt doch nirgends ab. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Seltsam ist es. Wären luvwärts nicht die holländische Tjalk und der Fischdampfer in Sicht, die mit Steven und Wanten aus der Morgenmilch ragen, ich könnte glauben, mit einem Luftschiff über den Wolken zu fahren. Mit einem Luftschiff, wie wir es dwars von Spiekeroog sahen, als wir, von einer Windstille heimgesucht, mit schlaffen Segeln und schlagenden Schoten in der stetigen Dünung trieben und nicht fischen konnten. Da stieg es im Nordosten aus der See wie ein helles Segel. Wir wußten erst nicht, was wir aus dem Wölkchen machen sollten, dann aber erkannten wir durch das Glas den Zeppelin, der den Meeresflug wagte, und sahen ihn nun in unsere Einsamkeit hineinwachsen. Immer höher stieg und immer größer wurde die gelbe, kantige Leinwand. Da sickerte schon der Lärm der Motoren herab. Das singende Brausen der neuen Zeit erhob sich. Unglaublich schnell kam das Luftschiff näher: wir hatten schon die Köpfe im Nacken, da, als es über uns stand und seinen Schatten auf die helle See warf, senkte sich der Bug des Riesen, bis der Kiel seiner Stahlgondeln die See berührte. Er fuhr auf dem Wasser entlang, wie um uns recht zu verhöhnen, uns Windjammerer. Ich hätte mich gar nicht gewundert, wenn er eine Kurre zu Wasser gelassen und gefischt hätte. Die Leute schöpften Wasser als Ballast aus der See. Keine dreißig Faden von unserm Ewer brauste die hohe Wand vorbei. Ich winkte nicht mit, aber Tränen stiegen mir ob solcher Menschenkraft und Menschenschönheit in die Augen. Das neue Geschlecht der Meeresherren! Das alte der Meeresknechte trieb regungslos mit alten Segeln in der Windstille und blieb meilenweit zurück. Ein Riesenvogel, der aus der See getrunken hatte, erhob der Zeppelin sich wieder vom Wasser und zog in Leuchtturmhöhen davon. Wie wünschte ich in diesem Augenblick der Hilflosigkeit einen Sturm herbei, um dem fliegenden Schiff zeigen zu können, daß auch wir lebten und webten! Wie seine deutsche Flagge wehte! Immer mittelalterlicher und zurückgebliebener kam ich mir vor. Erst am andern Abend, als wir ein starkes Gewitter bekamen, als der ganze Heben eine Feuersbrunst war und der Donner uns umstürmte und umknallte, als der Regen auf uns niederströmte, als wäre er mit Eimern ausgegossen, als wir auf der hochgehenden Dünung tanzten, erst dann vergaß ich des Luftfahrers. Alles konnte der Zeppelin doch nicht machen: hier brauchte es doch noch der Schiffe und der Seeleute! Und das tröstete mich, so viel Seen auch über den Setzbord stiegen, und so heftige Sprünge der Ewer auch machte, wir hielten stand. Nun stehen wir auf dem weißen Daak, lassen die Fock fallen und hieven, schwer arbeitend, das Schleppnetz, die Kurre, auf. Wie seltsam, ob es gleich alle Tage so ist: eben noch nichts zu erblicken, und nun sind wir schon von hundert äugenden und schreienden Seemöwen umflogen und umkreist! Hiev, hiev! Wer denkt an Möwen, wenn die Kurre eingezogen wird! Hiev! hiev! Endlich haben wir den Steert, das Ende des Netzes, in der Talje, der Knoten wird gelöst, und die See speit ihre Fische aus, ihre Zungen und Schollen, ihre Steinbutten und Rochen, Knurrhähne und Petermännchen. Wie glänzen die Schuppen, die weißen Bäuche in der Morgensonne, die aus der See gestiegen ist und den weißen Nebel von der Diele gefegt hat! Wie schnappt alles nach Wasser, wie springt alles in Angst und Todesnot durcheinander! Sonst habe ich das nicht gesehen, ich sah immer nur ein fröhliches Klappern und Spaddeln, das mir das Herz erfreute, aber seit dem furchtbaren Traum habe ich Augen für die Qualen bekommen. Wir lagen vor Wind in Bremerhaven und hatten einen alten Janmaaten in der Kombüse, der mit unserm Bestmann verwandt war: das gab einen Abend alter deutscher und englischer Matrosenlieder, einen Abend Passatwind, Liniensonne und Kapsturm. Die Nacht darauf träumte mir das Grauenhafte, daß ich an Deck ging, als gerade die Kurre aus der See kam! Heftig erschrak ich, denn die Luft war erfüllt von tausend Schmerzenslauten, von tausend Todesschreien, von tausend Angstrufen! Alle Fische hatten Stimmen bekommen und jammerten ihre Qual in die Luft! Und es schrie nicht nur bei uns, sondern auch auf den andern Schiffen: die ganze Nordsee war erfüllt von diesem Röcheln und Schreien, das so furchtbar anschwoll, daß wir es nicht auszuhalten vermochten! Wir flüchteten zitternd, verkrochen uns in die Kajüte und bebten, als erwarte uns ein Weltgericht! Furchtbares Grauen!

Abermals sitzt ein Tropfen Tinte in meiner Feder und will verschrieben sein.

In Lee steht ein mächtiges Viermastvollschiff in der Sonne und schiebt sich langsam vorwärts! Es ist ein deutsches! Mit hundert weißgrauen Segeln steuert es dem Weltmeer entgegen. Meine Wünsche schwirren wie fliegende Fische um seinen Steven, und meine Sehnsucht hängt sich an seine höchsten Rahen! Da mit können! Große Fahrt tun! Nimm mich doch mit, du großer Laeisz, du Königin des Atlantik! Ich sehne mich nach hundert Tagen ohne Land, ich möchte unter der Linie getauft werden und möchte auch das düstere Kap Horn einmal in mein Leben hineinragen sehen! Ich möchte dich sehen, wenn du die Stürme abschüttelst, du Viermaster!

Schöne Geschöpfe gehören dir, Meer, herrliche Kinder sind dein! Was ist ein Haus gegen ein Schiff, was ist ein Schreiber gegen einen Seemann? Was ist das erstarrte Land gegen dich, atmende, wogende See? Ein Leichnam gegen einen Lebendigen!

O, ihr Schiffe auf der See, und du Dünung du! Ihr Tage und Nächte, ihr Wolken und Winde: was seid ihr an Land? Nichts! Und was seid ihr auf See? Alles, alles, was uns die Seele bewegt!

Ich grüße dich, du kleine Galliote, die du so tapfer deinen Kurs steuerst. Kommst du von Schweden und willst nach England? Du kleiner Mann auf der Back: wiegte dich deine Mutter dort in dem schönen Land der Wälder und Seen auch so gut, wie die See dich jetzt wiegt?

Da – das große »Vaterland«, die schwimmende Stadt, das mächtigste Schiff der Welt! Wie eine Erscheinung! Ich hole die Flagge aus der Achterplicht. Wir brauchen sie sonst nur, wenn ein Kriegsschiff in Sicht kommt, aber das größte und schönste Gebilde der deutschen Hand zu grüßen, hole ich sie dennoch freudig auf! Überschiff du! Wie der englische Kohlenkasten qualmig auf seiner schwarzen Schornsteinpfeife raucht, als ob es ihn verstimmte, dieses Made in Germany!

Noch ein Blick nach dem Schoner und den nachbarlichen Fischerkuttern, und dann laß es genug sein, See. Die Möwen sind weggeflogen, unsere Fische sind auf Eis gebettet, die Kurre pflügt wieder den Meeresgrund, und das Deck ist gedweilt: ich kann wieder drei Stunden schlafen! So wiege mich wieder in Träume hinein, du große, gute See! Und laß mich bei der harten Fischerei niemals vergessen, daß du schön bist wie nichts auf der Welt, wie kein Wald und kein Berg! Noch habe ich es keinen Augenblick vergessen, und allen Witwenkleidern und Tränen zum Trotz soll das Herz daran festhalten! Und sollte mir einmal der Fliegende Holländer begegnen, das todverkündende Geisterschiff, sollte die Sonne ihren Schein verlieren wie auf Golgatha, sollten meine Masten brechen und meine Segel in den Wind fliegen, sollten die Notanker nicht mehr halten, sollten die Luken einschlagen und die große Sturzsee ehern heranwogen und Klar Deck machen, solltest du mich holen, schöne, wilde See, so will ich in aller meiner Not doch erkennen, daß mein letzter Blick deiner größten, höchsten Schönheit gegolten hat.

Ihr aber, ihr Jungen, Lebendigen, setzt weiter Segel auf! Beflaggt eure Schiffe und grüßt die deutsche See, ihr deutschen Jungen! Wiegt euch auf der Dünung und freut euch der Sonne auf den Meeren und Gewässern!

Ich schwimme beim Swiensand, südsüdost von Falkental im tiefen Priel und ringe mit der starken Strömung. Eisigkalt ist das Wasser. Es soll mich heilen von der Herbstmüdigkeit, von den Spinneweben, die meine Sinne umfangen wollen. Schwere, fremde Tropfen sind in meinem Blut. Und wären es die letzten, verzitternden Wellenkreise eines Winterschlafes in grauen Zeiten: ich schüttle sie ab und lache ihrer. Ich brauche den Herbst und seinen Wind, ich rufe ihn: damit meine Wimpel hoch am Mast flattern, damit meine Segel sich blähen, damit meine Mühlen mahlen. Mit weißen Geisterhänden greif ich aus: dreimal noch um das Boot, nein viermal, nein solange, bis die Sonne wieder aus den Wolken kommt. Riesengroß ist mein Fahrzeug: es überragt alle Bäume, alle Deiche, alle Türme, alle Gipfel. Eben komme ich beim Achtersteven aus seinem Schatten und steure auf das kleine, grüne Eiland zu. Die Weidenblätter haben schon helle Farben. Das Reet ist graubraun geworden. Da waten keine Störche mehr, da jagen keine Schwalben, da tanzen keine Mücken mehr umher. Die Kuhblumen, die Butterblumen haben ausgeblüht, die Binsen liegen schwer auf dem Schlick. Still und vereinsamt harrt der Sand der Stürme und Hochfluten. Schwarze Muscheln liegen am Strande, wie Fußtapfen im Schnee. Eine Nebelkrähe schreitet beschaulich am Wasser entlang. Mitunter streckt sie den Kopf vor und gibt sich durch tiefes Krächzen kund. Wilde Enten streben hastig dem Neste zu.

Es wird hell und blank um mich her, es blitzt und schimmert: die Sonne ist da. Ich schwinge mich an Bord und springe von Ducht zu Ducht, derweil die Sonne und der Wind mich abtrocknen. Um Kiel und Steven plätschern die Wogen, sie schlucken und glucken, heimlich und stillvergnügt. Die Augen zu: es ist, als wenn die Glocken gehen, Hochzeitsglocken, Freudenglocken, als wenn die Kinder fern auf der Wiese lachen und spielen, als wenn die Pappeln im Sommerwinde rauschen und erzählen, als wenn die silbernen Quellen über glatte Kiesel und knorrige Tannenwurzeln springen, tief, tief im Walde ... Gluck ... gluck ... gluck ... Eine Henne lockt ihr Küchlein – und das Küchlein legt das Ohr an die Bordwand und horcht und lacht. Das Segel reiß ich mit einer Hand empor, und der Anker kommt schnell genug ans Tageslicht. Dann ziehe ich mich an. Das Boot schwoit, der Lappen fällt voll, und leise gurgelt und zischt es am Steven. Gute Fahrt bei raumem Wind und mit der Tide. Nach Schifferart einen Blick prüfend zu dem braunen Segel hinaufgeschickt – dann halte ich hellen Ausguck.

Der Swiensand schaut mir nach. Blanke, glatte Flächen, dunkle, krause Windstreifen auf der Elbe. Einen langen, breiten Weg hat die Sonne sich gepachtet: da blinkt und gleißt es, da spielen ihre strahlenden Kinder. Hinter Schulau dehnt sich die See, da sind der Himmel und das Wasser allein auf der Welt und halten einander still an den Händen. Rauchwolken bei Rauchwolken, als wär's die Straße zur Hölle. Segel über Segel teilen sich in den mächtigen Strom: graue und braune, hohe und breite, neue und geflickte. Schleppdampfer, Seedampfer, Fischdampfer, Fährdampfer, schwarze und bunte Schornsteine. Weiße, schimmernde Eiderschuner, unförmige holländische Kuffen, breite, protzige, ostfriesische Tjalken, schwere, wetterfeste Finkenwärder Fischerkutter, spitznasige, verwitterte Altenwärder Ewer, braune, runde Lühjollen, alles klüst nach Osten. Weiße, schlanke Leuchttürme verträumen den Tag. Graue Heidehäupter stehn am Wege, wie Nordlandsrecken. Blankenese, Luginsmeer und Luginsland, Utkiek und Kiekut von Hamburg – ein rechtes Sonntagsnest, Tag für Tag in Sonntagskleidern, immer geziert und geschmückt. Die weißen Giebel und die blauen Dächer schauen aus den Baumkronen. Die Fenster sind wie dunkle, kluge Vogelaugen. Helle Streifen leuchten aus dem Grün: das ist der Herbst. An den Brücken liegen Fährdampfer, die grünen, breit und bürgerlich, die schwarzen, schlank und aristokratisch. Ihre weißen Rauchwolken verfliegen an den Abhängen. Die efeuumsponnene Burg der guten Frau äugt still und weltfremd von der waldigen Höhe: sie träumt vom grünen Rhein. Überall spielen die bunten Farben: gelb und rot und braun in hundert Tönen. Der liebe Nienstedter Turm spiegelt sich in der Elbe. Sein grünes Dach und seine goldnen Zeiger glänzen im Sonnenschein. Um seinen Knauf fliegen die Dohlen. Aus allen Schornsteinen qualmt die breite, rote Brauerei. Auf der andern Seite grüßen die grauen und grünen Häuser von Finkenwärder über die Hamburger Dünen hinweg. Auch die trotzige Kirche guckt über den Deich und der Neß mit seinen Eichen. Der helle, zierliche Wasserturm lacht herüber.

Die Mühle mahlt im Winde, und auch im Alten Lande drehen sich die Mühlen. Brotes genug. Mein Segel giekt, mein Fahrzeug schwankt. Die Dünung des glänzenden, hohen Amerikadampfers hat uns erreicht: mein Boot und ich verneigen uns und danken für den Gruß aus der großen, weiten Welt.

Sei mir gegrüßt, du bunte Welt, sei mir gegrüßt, du großes Leben. Du rinnst und jagst durch meine Adern, reißest mich auf und wirfst mich nieder. Nieder? Fortan nicht mehr! Wer so lachen kann, wie ich, der läßt sich nicht mehr niederwerfen. Ich lebe, und hoch will ich leben. Ich lebe mit Wissen und Willen, fühle jeden Atemzug, jeden Windhauch, jeden Wellenschlag. Ich sehe jeden Baum und jede Wolke, deute jeden Schritt und jeden Klang, forsche in allen Mienen und in allen Zügen. Umflutet, umbraust, umkost – und König meines Lebens bin ich! Mittelpunkt der Welt, aller Augen warten auf mich und über meinem Kopfe ist der Himmel am allerhöchsten. Was ich sehe, was ich tue: darauf kommt es an, und für mich scheint die Sonne. Umreißen oder aufbauen, das ist mir gleich, nur wirken, arbeiten, die Arme aufkrempeln können. Und dabei singen mögen! Wenn zwei streiten: hei, dazwischen gesprungen und mitgestritten! Leben, lachen, siegen!

Nicht angekettet sein, wie die rote Leuchtboje hier an Backbord, deren mattes Blinkfeuer mit den Sonnenstrahlen kämpft. Von den Torfewern, die auf die Ebbe lauern, liegt ein ganzes Rudel vor Anker. Sie sind nicht mehr so tief geladen und haben nur noch wenig Decklasten: die unruhige Jahreszeit ist angebrochen. Auf einem Holländer spielen die Kinder Verstecken. Hinter dem Kompaßhäuschen, auf dem Roof, vor der Winde: überall krabbelt es. Ein kleiner Kerl kriecht sogar in das Großsegel hinein. Die Mutter sitzt auf den Luken, schält Kartoffeln und guckt ihnen zu. Ein weißes Landhaus mit riesigen Eulenaugen schmiegt sich bei Flottbek dicht an die hohen Buchen, die es einrahmen. Auf der Chaussee schnauft ein Automobil: ein Augenblick und der Komet ist verschwunden, nur sein Schweif verkündet noch seinen Weg. Helle Kleider, rote Schirme. Mühelos überhole ich ein Segelboot von Neumühlen: weiße Segel allein tun's eben nicht. Vornehm und verbindlich steht das Parkhotel da, und die Schiffe ziehen an ihm vorbei und spiegeln sich in seinen Fenstern. In glänzender Reihe krönen die Landhäuser den waldigen Höhenkamm, weltklug und weltüberlegen, gegenwartkundig und zukunftfroh. Auf dem Sande liegt junges Volk in der Sonne. Ein Mädchen winkt mit der Hand, die beste von allen hebt nur eben das Bein zum Gruße. Spielend rollen die Wellen hinan, kehren zurück und ergießen sich wieder über die Steine. Die Zweige gehen im Winde auf und ab: das ist ein immerwährendes Schmeicheln und Fächeln. Da ziehen sie schon die Boote auf den Strand, schlagen die Segel ab und scheren die Leinen aus. Die Herrlichkeit neigt sich. Heute aber wehen noch die Fahnen, laufen noch die Kellner umher, sitzen noch muntre Gäste an den weißgedeckten Tischen unter den Ulmen, perlt der Wein im Römer, paradiert die dicke Kaffeekanne zwischen Stapeln von Kuchen.

Ree – und mein Boot stößt hart gegen den Brückenkopf. Die Mädchen gucken mir lachend zu, wie ich das Segel herunternehme. Und ich lache mit, denn blühende Rosen und leuchtende Mädchenaugen ... ach was, ich gehe raschen Schrittes dem Lande zu, wie ich immer tue, wenn die Sonne scheint. Bunt wie ein Narrengewand ist das Laub, hier dunkelgrün, da grau, da braun, da rot, da gelb. Rote Vogelbeeren schimmern aus den Büschen. Hinter den Fenstern der altmodischen Lotsenhäuser bunte Blumen. In den Gärten noch Astern und Rosen, etwas welk, zerzaust, aber Rosen, Sommerrosen. Die Elbschlucht hinauf geht es in Sprüngen: Stufen sind für alte Leute und dürfen nicht abgenutzt werden. Graues Laub in allen Ecken und auf allen Wegen, das rauscht und raschelt. Recht in den Sonnenschein setz ich mich und recht angesichts der Elbe. Vorposten! Da unten kreist das Leben, da kräuselt sich das Wasser und wiegt sich auf und ab. Die Schiffe kommen und gehen, und keins läuft vorbei, das ich nicht messe und nach dem Kurs frage und ein Stücklein Wegs begleite. Über mir spielt der West in den Blättern, und an der Erde fegt er das abgefallene Laub auf einen großen Haufen. Dann und wann wirbelt ein Blatt herab. Helle Wolken ziehen in der Luft. Bald scheint die Sonne, bald läuft der Wind mit dem Schatten über die Welt. Auf dem Dach sitzt eine Schar von Spatzen und piept laut durcheinander. Aus den Gärten steigt ein herbstlich feuchter Odem auf. Alle Augenblicke legt ein Dampfer an der Brücke an. Breit und schwarz steigt der Rauch auf. Deutlich ist zu hören, wie die Stege ausgelegt werden, wie das Wasser schäumt, wie die Räder schlagen. Dazwischen Rufe. Tuten und Pfeifen. Hoch und leer kommen die Kohlendampfer herab: die Schraube haut halb in der Luft und wirbelt einen Berg von Gischt auf. Einer von Woermann, einer von Sloman, ein Neptun, ein Kosmos, ein Engländer, ein Normann, so wechselt es ab. Eine schwedische Bark mit der neuen Flagge. Im Südosten das Schuppen- und Masten- und Schornsteingewirr von Kuhwärder, der riesige Laufkran. Die Schlote von Harburg, der Turm von Altenwärder, das helle Band des Köhlbrandes. Dahinter die dunkelgrauen Berge, die tiefblaue Geest, wo die Nebel brauen. Der Schopf des Falkenberges, das kahle Haupt des Opferberges bewachen den Eingang der stillen Heide.

Einzelne Boote rudern noch in der Tiefe. Es muß Hochwasser sein: die braunen Segel erscheinen: die Strohewer, Torfewer, Steinewer, Fruchtewer, Kornewer. Schwerfällig kreuzen sie vorbei und ist doch ein farbenfrohes Bild. Das singt und juchheit nicht und reckt mir doch die Arme, denn es lebt und webt und fährt mit allen Winden.

Marienfäden fliegen umher.

Die Wolken haben den ganzen Himmel überdeckt. Die Dämmerung geht über Strom und Strand. Es dunkelt rasch. Mit Siebenmeilenschritten kommt die Nacht, und riesenhaft ragen Bäume und Giebel in das letzte Abendrot hinein. Die Heide verliert sich. Nur die Elbe schimmert noch grauweiß herauf. Überall sind Lichter entglommen. Eins nach dem andern wird angesteckt. Gelb und grün und rot, matt und hell, groß und klein. Alles wirbelt auf dem bewegten Wasser hin und her. Irgendwo zirpt eine Grille von gelben Ähren, rotem Mohn und blauen Kornblumen. Die Elbchaussee entlang wanken Laternen. Zwei bei zwei halten sich die Kinder an den Händen und blicken mit großen, dunklen Augen auf ihr gelbes Licht. Und singen verträumt von ihrer lieben Laterne. Mählich verklingen die feinen Stimmen in der Ferne.

Leise summe ich die schlichte Kinderweise vor mich hin, als ich langsam den Abhang hinuntergehe. Dann ziehe ich mein Segel wieder auf und kreuze die Elbe hinab.

Hoch und steil steigt das Ufer an und wirft seinen riesigen Schatten. Groß und gespenstisch gehen die Schiffe an mir vorbei. Von allen Seiten umspielen mich die Lichter. Wie Leuchtkäfer schwirren sie durcheinander. Verhaltene Stimmen zittern durch die stille Luft. Am Strand wird es dunkler und einsamer. Auf einem Ewer klagt eine schwermütige Harmonika. Je weiter ich treibe, desto ruhiger, traumvoller wird die Welt. In tiefem Frieden zieht die Elbe dahin. Nur am Steven plätschern die kleinen Wellen.

Droben haben sich die Wolken geteilt und freundliche Sterne schauen herab zur »Guten Nacht«.

In einem Atemzuge schnob der Nordwest von Esbjerg nach Kopenhagen: so klein war Dänemark in dieser Sturmnacht geworden. Nur als die Fackel auf der See erlosch, hart an der jütischen Küste, die zitternde, schwankende Notfackel, als die grauen Segel jäh aufs Wasser schlugen, da ward es urplötzlich stiller, und es schien, als müsse der Wind sich besinnen. Wo eben noch der gewaltige, wilde Nordlandswolf geheult hatte und umhergesprungen war, lag eine riesenhafte, graue Katze auf der Lauer.

Fünf weiße Häuschen, die in der Dünenmulde standen, waren die Mäuse, die sie nicht aus den Augen ließ. Und kaum daß einer zehn zählen konnte, richtete sie sich pfauchend und zischend auf. Der aufgewühlte Dünensand hagelte schwer gegen die Fensterläden. Lange, wehe Klagetöne hallten um Dächer und Giebel. Die See aber schrie noch zorniger gegen die Wolken, hob die weißen Häupter noch höher und rollte noch wilder über den Strand.

Es war Flut geworden.

Das kleine gelbe Nachtlicht wurde unruhig.

Ein großes, starkes Mädchen stand neben dem Tisch und band sich die Flechten auf. Eine Weile guckte sie fragend in den Spiegel und dachte: bist bald alt geworden, Karen! – dann suchte sie Rock und Jacke und zog sich dick und warm an. Sie band ein schwarzes Wolltuch um den Kopf und zog Handschuhe an.

Das Gekeuch des Windes und das Gebrüll der See hatten sie geweckt.

»Karen!«

Niels streckte sein bärtiges Gesicht aus den roten Kissen und richtete sich halb auf. Verschlafen sah er sie an.

»Flut.«

Sie hatte sich eine Tasse Kaffee eingegossen und trank langsam.

Er brummte etwas Undeutliches, dann stieß er den neben ihm schnarchenden Jens an und rüttelte ihn wach.

»Flut, Jens. Steh auf, Jens. Mach dich klar, Jens.«

Aber Jens schalt und knurrte. »Laßt mich schlafen. Morgen – nachher – gleich – ja, ja.«

»Dann haben die andern den Strand rein,« brummte Niels, aber Jens schnarchte und war nicht wieder zu ermuntern.

»Allein geh' ich auch nicht los,« sagte Niels und legte sich die Kissen zurecht. Es war unter der Decke doch wärmer als draußen.

»Leg dich auch wieder hin. Schlaf noch 'ne Stunde oder zwei ... meinetwegen ... zwei ...«

Aber Karen schüttelte den Kopf und ging hinaus.

»Wenn was da ist, holst uns,« rief Niels ihr nach und hörte noch im halben Traum, wie die Tür klappte und der Wind aufheulte. Zugleich fühlte er, wie die Kälte hereinschlug, und er zog ohne Bedenken die Beine etwas höher und steckte den Kopf tiefer unter die Decke. Dann flog die Tür zu und es wurde stiller.

Das Mädchen tastete vornübergebeugt über die Dünen nach dem Strand. Der Wind war so stark und so kalt, daß er ihr fast den Atem benahm und sie sich dann und wann umdrehen mußte. Wie scharfer Schnee schlug der Sand ihr ins Gesicht. Erst als sie den Strand erreicht hatte, wurde es besser.

Es war tiefdunkel. Kein Licht. Und die See war nicht weit zu sehen. Nur fünfzig Faden weit leuchteten die weißen Köpfe. Ein Brausen und Keuchen und Zischen und Brodeln war die Luft, war die See. Das Wasser stieg rasch: der weiße Schaumstreifen wurde von jeder See höher an den Strand gespült.

An diesem Strich entlang ging das Mädchen und bückte sich, wenn sie etwas Dunkles gewahr wurde. Dann stieß sie es mit den Füßen an, zu erfahren, was es sei. Alles Holz las sie auf und steckte es in einen Sack, den sie unter dem Arm trug. Tang und Muscheln lagen viel da – weiter auch fast nichts.

Als es Morgen werden wollte, hatte sie immer noch keine Tracht.

Hinter den Dünen erschien ein grauer Streifen, der höher und höher gekrochen kam.

Der Sturm raste noch mit voller Kraft. Drohender und gewaltiger schüttelte die See ihre Stierhäupter.

Kein Holz, kein Schiff, kein Wrack, kein Notschuß, kein Feuer – nur schwarzes Wasser und weißer Schaum.

Sie blieb stehen ... Da trieb etwas ... etwas Dunkles, Undeutliches, Unförmiges ... es kam näher. Aus Gewohnheit hielt sie die Hand über die Augen, wie sie an hellen Tagen oft getan hatte, wenn Sonnenschein um Dach und Dünen brannte und die Luft flimmerte.

Es konnte ein Schiff sein, ein Kahn wohl oder ein Boot.

Das Seeräuberblut regte sich in ihr, ungeduldig lief sie am Strand auf und ab. Ihre scharfen Augen unterschieden schon, ein Boot war es, voll Wasser geschlagen, eben, daß es trieb und ausguckte. Nur wenn eine große See es auf den breiten Rücken nahm und dann zurücklief, ragte es höher auf. Langsam schoben die Seen es näher heran und endlich saß es am Sand als Strandgut.

Erst wollte Karen zurücklaufen und den Vater Niels, den Bruder Jens rufen. Aber sie besann sich anders und tat es nicht. So ging es nicht: Die Nachbarsleute konnten unterwegs sein, fanden es und hatten es. Sie überlegte, was sie machen sollte, dann zog sie eilig ihre Schuhe aus und streifte die Strümpfe ab. Ihr schauderte vor Kälte. Aber was half das? Sie schürzte den Rock auf und watete mit zusammengebissenen Zähnen in das eiskalte Wasser.

Den Steven hatte sie erfaßt und schwang sich auf den Bordrand. Tastend suchte sie nach der Fangleine, um das Boot aufs Trockene zu ziehen, da stürzte eine riesengroße See heran und schäumte über das Fahrzeug hinweg. Sie war durchnäßt. Fast hätte sie das Gleichgewicht verloren, aber sie hielt sich im letzten Augenblick krampfhaft an der Ducht fest.

Die See hatte es gut gemeint; als sie zurücklief, saß das Boot hoch auf dem Strand.

Wegtreiben konnte es nun fürs erste nicht mehr. Wenn sie noch den Anker aufs Land brachte, war das Strandrecht gewahrt und sie konnte Hilfe holen.

Sie wollte es. Es war so bitterkalt.

So kalte Hände hatte sie.

Sie schauderte vor sich selbst. Wie Totenhände waren sie, wie fremde Hände. Plötzlich fühlte sie eine andere Hand ... ein Fremder war bei ihr im Boot ... ein Toter ... Als gehöre es sich so, fühlte sie die Haare, die Nase, den Mund ... als wenn sie träume ...

Wollte es denn nicht Tag werden?

Über den Dünen wurde es doch schon hell ...

Sie drehte sich wieder um und suchte nach der fremden Hand. Dann zog sie den Toten halb aus dem Wasser und legte ihn mit dem Rücken auf die Ducht.

Der stille Mann war schwer.

Er steckte in Ölzeug. Der Südwester hatte sich in den Nacken geschoben. Die Augen waren weit geöffnet und das Gesicht schneeweiß. Die Lippen waren fest geschlossen.

»Jung,« dachte sie, als sie keinen Bart sah.

Um die Hüften war das Bootstau geknotet – so waren Boot und Mann zusammengeblieben.

»Wer bist du?« murmelte Karen und beugte sich tiefer über ihn, um seine Züge zu erkennen, aber der Tag war noch zu grau.

Wieder schlug eine große See klatschend über den Setzbord.

Da ließ sie die Hände los und löste das Tau. Auf ihren starken Armen trug sie den Toten durch das Wasser und bettete ihn auf das Dünengras. Leise und scheu strich sie ihm das Haar aus dem Gesicht und schaute verwundert in die hellblauen Augen. Verwundert ... einen kurzen Augenblick.

Dann stand sie auf und machte sich wieder mit dem Boot zu schaffen, über das die See fortwährend schäumte. Sie zog es etwas höher, dann entdeckte sie eine Pütz unter den Duchten und machte sich daran, das Wasser auszuschöpfen. Wenn auch die Seen immer wieder hereinschlugen und sie bei dem Winde kaum auf der Ducht stehen konnte, es glückte ihr doch, und als das Boot erst Luft hatte, kam es von selbst höher aus dem Wasser. Bald hatte sie es soweit leer, daß sie auf den Lohnen stehen konnte.

Das Boot war fast neu. Sie beugte sich über den Achtersteven. »Gesine von Hamburg« stand da. Von Hamburg, von Deutschland, dachte sie und sah nach dem Toten hinüber.

Es war Tag geworden – sie gewahrte es und hielt inne. Dann sprang sie heraus und zog das leere Boot so hoch auf den Strand, wie sie konnte, band das Tau um einen herangeschleppten Felsen und lief die Dünen hinan. Der Wind wehte sie hinauf.

Oben auf der Höhe kam es über sie, als habe sie etwas vergessen; sie mußte sich umdrehen und nach dem Toten gucken.

So sonderbar war ihr zumute. Erst hatte sie sich gefreut, Vater und Bruder den Fund zu melden; nun war sie beklommen, war es ihr nicht mehr recht, was sie tat.

Sie sah von oben mit einemmal auf ihr Leben hinab, auf ihr graues, stumpfes Leben. Ein Tag war wie der andere gewesen. Und die Gesichter immer dieselben. Eine Arbeit, ein Schelten und ein Gespräch. Immer das Alte, keinen Tag etwas Neues. Fünf Häuser waren es, und fünf Häuser blieben es. Und auf den Dünen wuchsen ewig keine Blumen. So war es immer gewesen und sie hatte es nicht gewußt: nun aber kam es über sie. Draußen auf der See, ganz weit hinten, daß sie eben noch zu sehen waren, gingen mitunter Schiffe vorbei: Segelschiffe und Dampfer. Die Segel erschienen so weiß und rein, und der Rauch stieg steil in die Luft. Da war die Welt, da fing sie an: da sangen und lachten die Menschen und trugen schöne Kleider. Wie oft hatte sie als Kind barfuß auf dem Sand gestanden und gewartet, daß ein Schiff, ein einziges nur, heransegele und sie abhole. Aber alle zogen vorbei und kamen ihr aus den Augen. Einer mußte kommen, einer, der anders war, als die sie kannte, der lachen und singen konnte, der sich freute und sie bei der Hand nahm, der ihr erzählte und sie fragte. Der hatte immer kommen sollen und war nicht gekommen.

Sie schauderte ... da hinten lag einer mit hellblauen Augen ... ob er es war, der zu ihr gewollt hatte?

Sie wollte nicht – und trat doch ins Haus.

»Vater! Jens!«

Der buschige Schopf wurde zuerst sichtbar.

»Was ist los?«

»Ein Toter, Vater.«

»Weiter nichts?«

Niels wollte sich schon wieder umdrehen.

»Ein Boot auch.«

Das half. Niels richtete sich auf.

»Ein Boot?«

Er stieß Jens heftig an.

»Ein Boot, Jens! Aufstehn!«

Das ließ sich selbst Jens nicht zweimal sagen.

Niels stand schon in der blauen Unterhose da und suchte nach seiner seemännischen Ausrüstung. Zwischendurch fragte er in einem fort:

»Wo ist es? ... Neu? ... Treibt es noch? ... oder sitzt es schon auf Land? ... Was steht dran? ... Und der Tote? ... Was für Zeug? ...«

Jens war auch bald reisefertig, und alle drei wateten durch den Sand. Niels war guter Laune und erzählte von Schiffen und Gütern, die in früheren Jahren angetrieben waren. Daß der Sturm ihm fast den Mund verschloß, störte ihn nicht.

Karen wies mit der Hand.

»Seht! Da!«

Karen war stehen geblieben.

»Vater!«

Niels drehte sich um.

»Was willst du?«

»Dem Toten müßt ihr seine Ruhe lassen. Den dürft ihr nicht anfassen. Versprecht mir das!«

Jens lachte höhnisch.

»Dumme Deern! Wenn das Zeug mir paßt, zieh ich's an. Der braucht nichts mehr.«

Niels hustete.

»Und wenn wir ihn melden, müssen wir ihn beerdigen lassen und vom Boot bleibt nichts nach. Wir begraben ihn in den Dünen und damit gut.«

Jens schüttelte den Kopf.

»Seemannsgrab, Vater, Seemannsgrab. Das wünscht sich jeder Matrose.«

»Das tut ihr nicht! Das nicht! Versprecht mir das!« flehte das Mädchen. »Das dürft ihr nicht. Hört ihr?«

»Mach doch nicht so 'n Lärm um den toten Mann,« knurrte Niels. »Freu dich, daß wir 'n Boot haben.«

»Dann geh ich nicht mehr mit,« drohte Karen.

»Geh meinetwegen nach Haus und koch Kaffee,« sagte Jens gleichmütig. »Wir können's allein.«

Karen begann mit großen Schritten zum Strand zu laufen.

»Willst du hierbleiben!« rief Niels, aber Jens sagte trocken:

»Laß sie laufen!«

»Was hat sie mit einemmal?«

»Mag der Deubel wissen. – Das Boot sieht gut aus.«

»Das können wir brauchen.«

»Nanu? Ist sie verrückt geworden?«

»Lauf, Jens, und halt sie auf.«

»Karen! Karen!«

Die beiden fingen an zu laufen, aber bei dem schweren Wind kamen sie in dem tiefen Sand mit den großen Seestiefeln nur langsam vorwärts.

Als sie am Strand ankamen, war das Boot schon ein gutes Stück vom Lande.

Karen stand auf der Ducht und schob mit dem Haken ab. Schwer haute der Steven in die Seen, und das Fahrzeug dümpelte gewaltig hin und her, aber das starke Mädchen zwang es.

»Karen! Karen!«

»Dumme Deern, komm her.«

Aber der Sturm verschlang jedes Wort, und das Mädchen sah sie gar nicht; ihre Augen waren bei dem Matrosen, der still und friedlich auf den Lohnen lag.

Als sie weit genug war, kniete sie neben ihm nieder und faßte seine kalten Hände.

Und setzte sich so, daß die blauen Augen sie ansahen.

»Ich bring dich heim. Nach Esbjerg und nach Haus,« flüsterte sie und strich mit der Hand weich über seine Stirn.

Sie sah die fürchterliche Flage nicht herankommen und gewahrte die riesige See nicht, die das Boot wie einen Käfer auf den Rücken warf ...

Niels und Jens sahen es mit an.

Es war ein stürmischer Novembertag ...

Hans Banidt las in der Bibel.

Er war grad vom Feld gekommen. Und vom Pflügen. Der dicke Schlick saß noch an seinen Schuhen. Die wollene Mütze hatte er abgesetzt. Mit aufgestützten Armen saß er an dem schweren Eichentisch und war mit allen Gedanken bei Johannes, dem vierten Evangelisten.

Auf dem Hof und um die Wurt wurde es still. Die Knechte ließen das laute Erzählen, und die Mägde gaben das Juchen auf. Das Vieh in den Ställen verhielt sich sinniger. Die Hühner kletterten schlaftrunken auf den Wiemen. Der Hund lag müde an der Kette und rührte sich nicht. Sogar die Sperlinge verlegten ihre Abendschule von den Lindenzweigen nach dem Katendeich.

Die Uhr tickte langsam und leise.

Peter, der alte Knecht, saß am Fenster. Der sah die Sonne größer und roter werden, und tiefer und tiefer sinken. Bis sie mitten auf der Elbe stand. Bis sie unterging. Dann guckte er um die Ecke nach dem jungen Bauern, der so alt und gelehrt aussah und doch nichts von der Welt gesehen hatte, kaum vom Hof hinuntergewesen war. Er sagte aber kein Wort, der alte Peter.

Still war es. Überall.

Nur in der Küche nicht. Da klapperten Pütt und Pann und Teller und Tassen. Da war jemand, der es hild hatte. Da sang jemand. Helle Lieder, neue und alte. Bunt aus der Reihe. Und ließ nicht nach.

Peter freute sich heimlich.

Der Junge hatte es aber doch spitz gekriegt.

»Mok de Kökendör mol to,« sagte er, ohne aufzusehen.

Peter ging und tat es. Aber das half nichts. Der Gesang frischte auf wie der Wind bei der Flut und wurde nur umso lauter.

Es dauerte nicht lange, da ließ Hans sich wieder vernehmen:

»De Diern schall dat Singen nolaten.«

Wieder ging der Knecht die halbe Diele entlang und unterhandelte mit dem Feinde. Aber die Deern ließ das Singen nicht sein.

»Wenn se ne singen schall, kann se ok ne arbein, segg se.«

Damit kam Peter zurück.

Hans las Kapitel sechs noch zu Ende. Dann wurde es ihm über und er stieß die Tür auf.

»De Heidenlarm schall uphürn,« scholl es laut und herrisch über den Flur.

Das half auf dem Stutz. Ein paar Teller klapperten noch nach, dann flog die Tür knallend zu, und es wurde still.

Hans Banidt konnte geruhig weiter lesen. Er tat es auch: aber lag es nun daran, daß das siebente Kapitel ihm nicht recht in den Kram paßte, oder daß die Schummerei schon zu hoch vor dem Fenster stand, oder daß da sonst eine kleine Käulnis über die Schallen gelaufen war: – genug, er kam nicht weiter als bis zum dritten Vers. Eine Weile sah er es noch mit an, wie die Reihen durcheinander liefen, dann stand er auf und ging hinaus.

Er wollte nach der Scheune und nach den Kälbern gucken. Aber als er niemand auf der Diele sah, dünkte ihn das nicht mehr so wichtig. Er blieb bei der Küchentür stehen. Ob die auch innen so braunrot gestrichen war? Das ging ihn wohl was an. Ganz gewiß. Er hatte die Klinke schon in der Hand – aber die Küche war leer. Der Singvogel war ausgeflogen. Die Schüsseln standen noch da, und die Schürze lag groß und breit am Boden. So unklug, die feine Schürze so hinzuwerfen. Er mußte sich doch wohl bücken und sie aufheben. Glatt strich er sie auch mit den großen braunen Händen. Und die Spitzen und Fransen am Hals betrachtete er lange mit besonderer Sachkenntnis. Behutsam hängte er sie an den Nagel, und wieder hallte sein schwerer Schritt über die lange, dämmerdunkle Diele. Niemand war zu erblicken. Die Leute waren wohl alle nach dem Deich gegangen und klönten mit den Fahrensleuten.

Die Fülltür stand noch sperrweit offen. Er machte sie zu und spähte wie zufällig über die Wurt.

Dann ging er langsam auf die Bodentreppe zu. Das war keine Art von der Deern, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Mir nichts, dir nichts fortzulaufen. Er wollte es ihr sagen. Morgen. Denn heute kam sie ja doch zu spät. Oben in ihrer Stube konnte sie nicht sein. Das war gewiß. Er brauchte gar nicht zuzusehen oder hinzuhören. Nur, damit er seiner Sache gewiß war, stieg er hinauf.

Im Fenster glomm das Abendrot. Und am Fenster stand die Deern. Zwischen den Truhen. Nicht in ihrer Kammer, im langen, braungetäfelten Saal, wo bei den großen Hochzeiten getanzt worden war. Da stand sie, nur im kurzen, roten Röckchen und im Hemd und kämmte sich ihr Haar, das dunkel und schwer auf den Schultern lag. Der Nacken schimmerte weiß aus den Spitzen, und die runden Arme waren rosig vom Schein des Abends. Sie guckte hinaus.

»Uuch, de Bur,« fuhr sie plötzlich herum und lachte ihn an. Aber sie schrie nicht auf wie die andern Mädchen, und lief nicht weg. Sie kämmte ruhig weiter.

Er zog die Stirn in Falten.

»Schamst di gornix?«

Sie schüttelte übermütig den Kopf.

»Schamen? Weil ick lange Hoor un runne Arms hebb? Nee, Bur!«

Da holte er aber lang aus:

»Weil du jümmer rümjuchs und springs un lachs. Lachen schimpt, Diern. Un mit jedereen geihs los und frees mit em und les di von Hans und Franz no Hus bringen.«

So viel hatte er manche Woche nicht gesprochen.

Sie lachte.

»Ick bün jung, Buer.«

»Dat bün ick ok.«

»Du? Du? Mann, goh af! Du un jung? Du büs jo'n olen Knast, olen Kirl in 'n Löhnstohl. Lachs ne un spricks ne! Gott schall mi bewohrn!«

Sie sah ihn spöttisch an.

Da trat er einen Schritt näher und vergaß viel. Noch mehr aber lernte er hinzu. Sein Atem ging schwer.

Sie fühlte es wohl, und eine wilde Freude kam über sie. Das Weib in ihr stand auf. Wie im Traume drehte sie sich herum.

»Jung bün ick, Hans Banidt. Un den ick mag, den nehm ick.«

Es war etwas Heiseres in ihrer Stimme, denn sie war zu weit gegangen.

Da riß es auch den ernsten Bauern mit.

»Nämst du mi ok?« fragte er schwer.

So spricht kein Herr zu seiner Magd.

Sie sah ihn von der Seite an, so seltsam –

»Wenn du jung würs.«

»Ick bün jung,« brach es da jach bei ihm los, wie im Sommer der erste Donner über das stille Land hallt. Dann riß er sie in seine Arme und drückte sein Gesicht in ihr weiches Haar und fühlte den warmen Leib und wußte nichts mehr als:

»Du ... Du ...«

Am Heben leuchteten die Sterne, und wache Träume woben um die Pferdeköpfe am First.

Den andern Morgen aber schirrwerkte Hans finster und unzufrieden auf dem Hof und knurrte mit den Knechten und schalt, daß es zu hören war. Über die ganze Wurt hallte seine harte Stimme. Nichts war ihm recht. Die Knechte sahen ihn schief von der Seite an.

Geeschen stand am offenen Fenster. Die Sonne schien ihr ins Gesicht. Und die Deern lachte in sich hinein und summte vor sich hin und freute sich über das Geschimpfe des großen Bauern und dachte: »Ji schull'n 't man weeten.«

Als sie zum Melken über die Diele ging, begegneten sie einander.

»Morgen, Hans Banidt,« raunte sie leise.

Er nickte nur und sah in eine Ecke.

»Du denkst der woll aber no, wanehr du no'n Pasturn hinwullt, wat?« neckte sie.

Da ging er batz aus der Tür.

Sie aber blickte ihm sinnend nach und strich sich das Haar zurück.

Als der Heben wieder mit Sternen besät war, gingen wieder junge Träume unter dem riesigen Strohdach um. Und die Nacht hatte flüsternde Stimmen.

Peter brachte das Mehl von der Mühle und die Nachricht, daß Angk, die Katenalte, krank war und sich hingelegt hatte.

Das war Geeschens Großmutter.

Hans schickte die Deern denselben Tag noch zur Pflege hin.

Dann schwieg der greise Pastor.

Der junge Bauer war aufgestanden.

»Die Bibel weiß nichts davon, Herr Pastor. Wenn die alte Frau selbst Hand an sich gelegt hat und nicht in der Reihe liegen kann und keine Rede kriegen kann, Herr Pastor, dann muß ich sie auf meinem eigenen Lande beerdigen und ihr selbst ein Gebet mitgeben.«

Und seine schweren Schritte verklangen auf der Treppe.

Am Staket stand der Schimmel. Er schwang sich hinauf und ritt davon.

Den Abend vor Ostern war es.

Da brannten zwei lange, dünne Kerzen in der verräucherten Kate zu Häupten der alten, toten Frau, deren spitzes, weißes Gesicht aus dem Sarg guckte.

In den Ecken steckte schon die Nacht.

Hans saß neben der Leiche und hatte den Kopf in die Hand gestützt und blickte unverwandt nach der Toten. Ein tiefer, grüblerischer Zug lag um seinen Mund.

Geeschen streifte ihn ab und zu mit scheuen Blicken. Sie war fast bange vor dem starren Bauer, der sich nicht rührte und nicht regte. Sie lehnte am Fenster und sah nach den Lichtern auf dem Wasser. Sie hatte ein feines, schwarzes Kleid an, das Hans ihr aus der Truhe gesucht hatte. Es stand ihr wunderfein. In dicken Flechten lag das Haar um den Kopf. Und die Augen hatten nichts von ihrem Glanz verloren. An ihnen war kein Weinen zu sehen.

Aber Hans sah davon nichts.

Die Kerzen flackerten auf, als die Tür ging und Peter eintrat.

Der Bauer stand müde auf.

»Ward Tied,« sagte er dumpf und sah Geeschen an. Fragend begegnete sie seinem Blick. Dann begriff sie, preßte die Lippen aufeinander und ging an den Schrein. Sie drückte die kalte Hand zum letzten Male und ging wieder nach dem Fenster.

Peter sagte treuherzig: »Adjüst, Angk.«

Dann legte Hans das weiße Kleid zurecht, klappte leise den Deckel zu und verschloß den Sarg.

Die beiden Männer trugen ihn langsam den Deich hinunter und setzten ihn in den grünen Kahn, der am Bollwerk lag.

Es war eben Hochwasser gewesen.

»Du bruks ne mit. Ick kann alleen klor warn,« sagte Hans und nahm die Riemen zur Hand.

»Wenn du 't meens,« gab Peter zur Antwort und steckte die Hände in die Taschen und drehte bei. Unterwegs dachte er an die hundert Pülle grünen Kohls, die er für Angk noch auf dem Felde stehen hatte. Die kriegte sie nun nicht mehr und sie hätte sich so sehr darüber gefreut. Nun konnten sich die Hasen freuen.

Geeschen hatte ein wollenes Tuch um den Kopf gebunden und den Kranz in die Hand genommen. Auf der Achterducht nahm sie Platz und legte den Kranz auf den Sarg.

Sie band das Tuch fester. Es fror sie. Der Nachtwind kam kalt von Osten.

Hans ruderte schweigend ab.

Aus dem Sielgraben waren sie bald hinaus.

Es war tiefe Nacht geworden. Tiefe, stille, feierliche Nacht. Am Heben ging der Mond durch die weißen Wolken wie ein König durch sein Volk. Auf dem Wasser blinkte und leuchtete er. Die Elbe war ruhig. Kaum daß die Lichter von der andern Seite, von Nienstedten und Teufelsbrücke, herüberglitten und -schwankten. Nur das Knarren der Riemen war zu hören, das Surren der wilden Enten, das Tropfen und Lecken der Riemen.

Auf dem Perlenkranz stand der Mondschein starr und kalt, und über das düstere Gesicht des Bauern huschte er fast ängstlich.

Geeschen guckte bald hierhin, bald dorthin.

»Lot dat Kieken no,« sagte er.

Da sah sie den Mond auf dem Wasser und griff mit den Händen danach. Er zerging in Stücke und wurde wieder gelb und rund. Vollmond und Halbmond hatte sie schon gemacht. Nun sollte das erste Viertel an die Reihe kommen.

Da fragte Hans: »Wat heß du dor?«

»Ick griep den Mon.«

»Leß em sitten, hürs?«

Sie hatte die Hand zurückgezogen, aber es dauerte nicht lange, da hatte sie sie wieder heimlich über Bord gestreckt und ließ sich das Wasser durch die Finger strömen.

Er hörte es.

»Nolaten!«

»Warüm?«

Da guckte er ernst auf den Sarg und tauchte die Riemen tiefer ein.

Sie saß da mit ihrem raschen Herzen, mit ihrem warmen Leibe, mit ihrer köstlichen, goldenen Jugend und ihrer neuen, tauigen Freiheit. Wie Blumen und Sonne war es in ihr. Und sie mußte sich ducken, konnte nicht singen. Mußte frieren.

Frieren? Es fror sie nicht. Nicht mehr. Das Tuch fiel ihr von den Schultern. Der Mond spielte mit ihrem Haar und floß um ihr junges Angesicht.

Sie hielt das Schweigen nicht mehr aus.

»Hans Banidt?«

Er sah kaum auf.

»Sitt dor ne so benüßt. Kiek mi an un snack 'n Wurd. Wi levt jo doch, Hans Banidt. Segg doch wat. Mi ward jo rein angs un bangen.«

Er schüttelte den Kopf.

»Wi hebbt Beerdigung.«

»Hans Banidt, di deit dat leid, dat't so kamen is, ne? Du wulls, dat du mi ne sehn hars, wat?«

Er unterbrach sie schroff.

»Wees still, Diern.«

Da gab sie es auf und schwieg.

Auf dem Neß und am Süllberg flammten Feuer auf, große, rote Feuer.

Sie wies mit der Hand hin.

»Kiek, kiek, Hans Banidt! De Ostermonen! Wo grot, wo fein! Dat is Ostern! Ostern, Hans Banidt!«

Er knurrte. Das Gespreche störte ihn. Er wollte nichts wissen.

Sie sah ihn groß und fragend an, bis das kleine Eiland erreicht war. Es war der Swiensand, der verlorne Posten zwischen Blankenese und dem Alten Land, hundert Schritt im Umkreis Sand und Schlick, in der Mitte Weidenbüsche.

Scharrend stieß der Kahn auf den Sand und saß fest. Hans stand auf und zog ihn hoch aufs Trockene.

Da konnte Geeschen ausspringen und lief behend nach den Weiden.

»Kiek, Bur! De feinen, weeken Katten!« Und riß gleich an einem Zweig. Aber der war zäh. Sie mußte ihn zuletzt durchbeißen.

Der Bauer hörte nicht darauf.

Er hatte den Sarg auf den weißen Sand gesetzt und war mit Schaufeln und Äxten dabei, das Grab zu machen. Durch die Wurzeln mußte er sich hauen, mußte graben und graben fast eine Stunde lang.

Geeschen umkreiste das kleine Land und lief in Sprüngen über den Sand. Sie ahmte das Schreien der Möwen nach und machte sich ein Erdbeben in dem feuchten Sand.

Von Zeit zu Zeit wischte Hans sich die Tropfen von der Stirn und schalt:

»Lot dat Speelen no.«

»Ans frier ick.« rief sie.

Dann schlich sie sich behutsam hinter ihn und strich ihm mit den Weidenkätzchen die Backen und war wie ein Iltis davon.

Von den bunten Muscheln suchte sie einen ganzen Berg zusammen. Sie baute aus ihnen ein Haus mit geschickten Händen.

Ordentlich warm wurde ihr dabei.

Hans kam.

»Ick mok 'n Gruft un du?«

»Ick mok 'n Hus,« sagte sie wichtig. »Kiek mol, Hans, wat för 'n Hof.«

»Du bis 'n Kind.«

Dann mußte sie mit ihm gehen.

Der Sarg stand schon in der Tiefe.

Geeschen ließ den Kranz hineinfallen, und es schauderte sie. Hans nahm die Mütze ab und betete laut ein Vaterunser und setzte hinzu:

»Du ligs hier eensom, Angk, bi Meben und Kreien, ober still un geruhig – un mihr wulls du jo ne. Amen.«

Dann rauschte der Sand hinab, und Sarg und Kranz verschwanden. Als der Hügel sich wölbte, steckte er die Schaufel beiseite und sah Geeschen an.

Langsam streckte er ihr die Hand hin.

»De Dode is versorgt. Nu kommt de Lebendigen wedder anne Reh.«

Ein fester Lebenswille stand in seinen Augen. Da legte sie ihre kleine Hand in seine große und sah ihn lange an. Und in beider Augen glomm es auf.

Dann lief sie fort, und als er ihr noch verwundert nachsah, da hatte sie schon einen Haufen Feeks zusammengeworfen und zündete ihn an. Und eine helle, rote Flamme prasselte auf.

»Wat schall dat denn nu?« fragte er.

»Is doch Ostern!« rief sie, »smiet man Feek up!«

Und er tat es. Ihm war wunderlich geworden. Größer und größer wurde das Feuer.

Der Schein wallte auf dem Wasser, als sie heimfuhren. Da sagte er es:

»Wullt du mien Fro warn?«

Sie sah ihn groß und schweigend an, – und schweigend fuhren sie ans Ufer.

Fern auf dem Swiensand leuchtete noch das Osterfeuer durch die Nacht.

Aber die Hähne krähten schon, und Ostern wollte es werden.

Kassen Witt lewt sin Gild.

He hett dat Arbein ne mihr neudig. Söbentwintig Joahr hett he no See foahrn, up allerhand Oart un Wies', as Jung, as Knecht, as Settschipper un as Schipper. Doarbi hett he bi lüttjen so veel up'n Dutt kreen, datt he dat geruhig mit ansehn kann, wenn de annern sich afrieten möt. He hett sin lüttj egen Hus, hett Hof un Diek, hult sich 'n poar Hünner, mokt sich 'n Swien fett – un wat dat doarbi to schirrwarken gift, dat kann he meist in'n wittbunten Buscherump un mit 'n Brösel in 'n Mund af. De Nobers segt: he harr sich dat fein utklamüstert, em kunn keen See un keen Wind wat mihr dohn, un he much woll lachen, wenn de annern schreen müssen.

Letzt wür Kassen Witt ober ne tofreden. He kunn ne recht mihr kloar warn un dacht, he kunn bi sin Joahrn woll noch ganz leiflich freen. As he noch foahrn dä, harr he doar nix van af weeten, do harr he an so'n Krom ne dacht: ober nu kreupen de Heiratsgedanken obends mit em up 'n Bitt un stünn'n morgens mit em up. Wokeen he freen wull, harr he ok all fastsett. Sill schull dat wesen, de swatthoarige Sill, de mit em ut de School kommen wür un de he do woll all 'n ganz lüttig beetjen lien mucht harr. De harr ok keen afkreen, sünder dat he jüst to seggen wüß, worüm se oberbleeben wür. Enkelte sän, se harr ne uppaßt, oder, se harr to veel snootert; welk meenen, se harr ne wullt, welk, se harr all bitieds dat Hexen van ehr Mudder lihrt – un dorüm harr doar keeneen anto wullt. Mucht wesen as't wull: Sill wür 'n glatte Diern wesen, harr danzt un rümjucht as de annern, se wür nu ok noch 'n troße, gohtliche Fro. Kassen harr doar woll Lust to. Datt se beetjen to veel snacken dä, versleu em nix, doar wull he woll mit kloar warn; he kunn ok 'n deftigen Kurrboom snacken. Un wenn se keen hebben wullt harr: 'n gralle Diern brukt doch ne jeden Hans un Franz to nehmen – un kunn Sill ne ganz god up em teuft hebben? – Bloß mit de Hexerei wüß Kassen sich ne recht to stilln: dat wür noch dat Leegste. Wenn Sill hexen kunn, denn harr he den Mot woll batz sacken loten mucht, ober för gewiß wüß dat jo keeneen un de Lüe snacken sich oberlingen eendeel trech.

Dem Deubel ook, wat wür dat noch förn fein Wief, wat güng se noch troß langs 'n Diek! Ehr Ploten weih inne Wind. Folten würn in ehr Gesicht noch ne gewohr to warn, un 'n Gang harr se as 'n junge Diern, de no Musik geiht. Kassen keek ehr 'n ganze Tied noh. Ne, nu kunn he dat ne mihr utholn. Un inne Schummeree pett he sich mol no ehr langs.

Sill seet in ehr Kök un wür bi't Knütten. De griese Koater seet blangn ehr up de Bank.

Kassen füng an to hoffen.

»Nobend, Sill.«

»Nobend! ... Kassen? ... Non? ... Wat heß du denn, dat du mi besöchst? Legt din Hünner keen Eier genog oder fritt din Borch ne good?«

Kassen sett sich up 'n Löhnstohl.

»Ne, Sill, dat wull jüst ne. Dat Veehwark is good up 'n Schick. Ober ik much woll giern mol 'n Wurd mit di alleen snacken, Sill. Kiek mol, Sill, so geiht uns dat: Du sittst hier alleen un ik sitt doar alleen, du kookst för di und ik för mi, dat is eensom un köst duppelte Füerung. Wenn wi nu tohoop kooken däen, Diern, schull dat ne beter gohn? Ik gleuwt meist! Wollt wi uns Plünnen tohoop smieten?«

»Och, Kassen Witt! – Dat harrst man leeber ne seggen schullt. Du harrst den Krom sinnig angohn loten müßt, ne gliek so mit de Klumpfust uppe Nees!« –

Dat güng em schetterig. He kreeg keen Been mihr anne Grund. Sill güng mit Würden up em dol, as de Klimmer up 'n Heenküken oder as de Floot bi vulln Moon un harten Wessenwind up 'n Diek. Wat he woll wüß un wat he woll müß, wat he woll schull un wat he woll wull, so neihte se em. Ehr Doog ne! Freen! Wenn se dat wullt harr, harr se noch 'n ganz annern krien kunnt, un wenn se dat wull, denn kree se vundoog noch 'n ganz annern. Ober nee, se wull mit de Mannslüe nix to dohn hebben, se kunn dat so beter hebben. So güng dat lustig wieder.

Kassen dreew bannig oberstür bi düsse Gelegenheit. He füng noch 'n poarmol wedder an to krüzen un uptoluven, ober he keem gegen Sill ne an. Ehr Koater wür ehr leber as een Mann, sä se. Se harr ehrn Koater, un solang se denn noch harr, wür se ne alleen. De wür trohartiger as 'n Minsch. Doarbi nehm se dat ole griese, täsige Diert up 'n Schoot, un ei dat van 'n Kupp bit no 'n Stiert, as wenn't ehr eegen Kind wür.

»Ne, min seute Koater?«

Dat kunn Kassen ne mit ankieken. Dat wür em all lang to stur wurden up düsse See. He dreih bums bi un seil no Hus.

»Wi snackt doar noch mol ober, Sill,« sä he batz un rabaster den Diek langs as 'n Peerd, dat fillenloopen is.

»Hö! Hö! Kassen, wat büs du denn so inne Foahrt?« reep Ol-Gierd em no, ober Kassen hür doar goarne no hin un leep wieder.

As he in 'n Hus wür un blangen den Oben seet, den Krom noch mol eulich nodacht, güng de Dör open un Ol-Gierd keem inne Dönß rin.

»Hest mi goarne antert, Kassen,« sä he un güng an 'n Disch ran. Doar kreeg he den Tabakskassen her un stopp sich sien Piep vull.

Kassen bier, as harr he nix hürt.

»Lang mi mol 'n Rietsticken her.«

Kassen geef em Füer un Gierd füng an to paffen. Tiedlang duert, to füng Kassen an:

»De Wieber döht all nix.«

»Non? Wat kummt dat denn? Dat lot jüm man ne wies warn, ans kratzt se di woll dien scheune Nees twei.«

»Könnt se all weeten.«

»Kassen, wat hest denn mit jüm hatt? Hest woll freen wullt un hest 'n poar Schoh kreen? Se hebbt doar all van snackt, dat du an't Freen dinkst.«

Kassen wör gnatterig.

»Denn lot jüm man van wat anners snacken,« gnurr he, »ik will ne mihr freen.«

Nu kree Gierd dat Gucheln.

»Härrhärrhärr! Büs woll bi Sill wesen un hest dat Jowurd holn wullt? Dat is nich so leicht.«

Kassen keek sin Makker scharp an, do sä he: »Kanns swiegen, Gierd?«

Gierd nicküpp: »As 'n doode Nebelkreih, dat kann ik di flüstern.«

Kassen snack sinniger.

»Denn will ik di wat seggen, Gierd. De Sill, dat is 'n Hex, 'n Hex up 'n Hauböön, mags dat gleuben oder ne. De is mit 'n Dübel verfreet, un dorüm kann se sich ne verheiraten. Un weeß, keen de Dübel is? Ehr griese Koater: de mok erst 'n poar Oogen as Ewerklüsen.«

»Wat sä Sill denn, as du ehr froogen däst, wat se dien Fro warrn wull?«

»Se sä: ne! Se harr dat so beter un solang se ehrn Koater noch harr, nehm se keen Mann.«

Gierd puß, dat all meist dick van Dook inne Dönß wür. Mit 'n Mol kneep he de Oogen tohoop:

»Mann, Kassen! Nimm ehr den Koater weg! Drull ehr dat Diert! Denn mütt se jo 'n Mann hebben un denn nimmt se di oberlingen.«

»Mi?« Kassen wür noch ungläubig as Thomas. »Denn holt se sich 'n annern Koater.«

»Wat woll! So'n Wief geweuhnt sich ehr an'n Mann, as an'n anner Stück Veehwark. Drull ehr man den Koater.«

»Ik mag't ne dohn, Gierd. Dat Wief kann hexen. Wenn de Katt weg is, kloppt se dreemol up 'n Disch: denn hett se ehr wedder.«

Gierd teuh em an'n Arm.

»Dat ward sich doarbi utwiesen,« sä he plietsch. »Hext Se di den Koater wedder ut't Hus rut, denn is se 'n Hex un du letts ehr loopen. Ans nimmst du ehr to Fro.«

»Ik bün man bang för den Koater, un woneem schall ik doarmit hin?«

»Sett em up din Böön fast, doar grippt he sich woll so veel Müüs, dat he leeben kann. Jeden Dag noch 'n Schöttel Melk – doarmit basta.«

Kassen stöker dat Füer no.

»Wees wat, Gierd? Ik nehm ehr den Koater weg.«

Seit de Tied luer Kassen Witt denn nu Sill ehrn griesen Koater up. Ober so licht as'n Snööf wür de ne to krien, dat harr Kassen bald spitz. Wenn dat düster wür, schul he sich in'n Binnendiek langs un smeet Fisch un Fleesch hin. Swatte und witte Katten keemen bald ankroopen un freeten un gnurrten, ober de griese Koater wür doar ne twüschen. Oder, wenn he mol doartwüschen seet, wür he so wild, dat he sich ne griepen leet. Een Obend ober still Kassen sich achtern groote dicke Esch, un do harr he Glück un kree den Koater in'n Nacken to packen. As he miaun wull, steek he em gau in'n Sack un do in Sprüngen twüschen de Wicheln langs un no Hus hin! De Bööntripp rup, de Dör open gereten, den Sack utschütt, de Dör towarbelt, de Tripp dolsust: dat würn Oogenblick Sook. Kassen frei sich, dat he dat Diert harr, ober bang wür he doch bannig, un as dat boben an to russeln füng un to jauln, puß he bums dat Licht ut, kreup inne Kubutz, scheuf de Bree to un weuhl sich deep inne Küssens rien, dat he nix hürn un sehn kunn. Annern Morgen slirrk he up Strümpfsööcken rup'n Böön, mok de Dör 'n lüttj beetjen open un keek ünner de Pannen langs. Wat verjeuch he sich, de Kater wür narrns to blicken. He kreup wieder inne Dör, to verjeuch he sich wedder; de Koater leeg up 'n ol Goarn un sleep. No dat Verjohn ober frei he sich bannig, hol den Koater 'n Stück Fleesch un 'n Schöttel vull Melk, un as de mit de roote Tung slappen dä, to wüß Kassen, dat dat 'n euliche Katt wür, de nix vanne Hüll afwüß, un dat Sill keen Hexenkrom moken kunn, – un he keem sich bannig kloog vor. As he den Koater wedder bemokt harr, steek he de Hann inne Büxentaschen un slarp gemütlich den Diek lang. Doarbi mok he so'n unschüllig Gesicht, as wenn he keen Swien schreen hürn kunn. Bi Sill ehr Koat bleef he bistohn un keek no't Woater hindool. Un luer up. Richtig duer dat ok ne lang un Sill wör em gewohr.

»Kassen?« ... »Jo!« ... »Kassen?« ... »Jo!« ... »Kassen?« ... »Jo!« ...

Kassen sä jo, ober he keek ne üm.

»Vergeew noch mol to, Kassen! Hür doch mol up! Heß min Koater ne sehn?«

»Soll ich deines Katers Hüter sein?« freug Kassen un keek ehr an, as wenn he ehr dull to wür.

»Ne, eulich! Heß em ne sehn?«

»Kiek ik no Katten? Ik hebb din Koater ne sehn! De sitt woll up 'n Böön!«

»Nee, nee, Kassen. Up 'n Böön is he ne. De is weg.«

Kassen dach: hex em doch wedder her! un meen:

»Dien Koater is di wegloopen?«

»Wegloopen? De löppt ne weg. Drullt is he mi!«

Kassen keek no Hamborg rup:

»Anner Week is de Doom, Sill,« sä he trurig. »Doar ward 'n barg Heiße mokt. Wokeen harr dat dacht!«

Sill leet em ne utsnacken.

»Snack ne so dwatsch,« schüll se, »kumm rin un drink 'n Taß Kaffee mit.«

Dat dä Kassen un höh sich in'n Stillen ober Sill, de noch jümmer söch un reep. Se keek allerwärts to, ober de Koater wür weg un bleef weg. He wull em mit seuken hilpen, sä Kassen toletzt un güng rut – ober de un seuken!

Middogs seh he Sill inne Höf rümstreupen un hür ehr: »Koater! Koater!« roopen.

Annern Dag söch se noch.

»Kassen, wat komm ik ok doch an.«

He nicküpp, ober he sä nix. He leet noch sinnig 'n poar Doog vergohn. To füng he bi lüttjen an mit ehr dorvon to snacken, wie trurig dat för ehr wür, so ganz alleen to husen. Un se kunn doch man 'n anner Katt nehmen.

Sill keek em an, as wenn he 'n Spleen kreen harr. Ober he mok 'n ganz trohartig Gesicht, as wenn he ne bit fief tillen kunn.

Poar Doog loater keem he wedder.

»Sill, wat bün ik ok doch meuh. De ganzen Doog hebb ik nu wedder rümsöcht un rümfroogt. De Koater is un blifft weg. De Lüe lacht een all wat ut. Beduern kinnt dat Hansjochenpack ne.«

Sill schüer sich de Oogen.

»Ik weet, Kassen. Se lacht mi arme Fro all wat ut. Bloß du ne. Du büs 'n vernünftigen Kirl.«

Kassen mark up, ober he sä noch wieder nix. Langsam un wiß, dach he. Morgen för Morgen klau he up 'n Böön rup un geef den Koater wat to freeten, un Morgen för Morgen keek he mol bi Sill rin un beduer ehr.

Up't letzt nehm he 'n Tofoahrt:

»Sill, dat mütt di doch eensom wesen.«

»Kassen, ik bün doar unglücklich ober. Ik mag in min eegen Hus ne mihr wesen.«

»Sill, war ne krank doarbi.«

»Kassen, dat kann kommen.«

Se snack lang so veel ne mihr, so dull nehm se sich de Geschichte to Harten, un wenn se ne noch van ehr Mudder her swatt gohn harr, gleuf ik stiew un fast, harr se nu swatte Kleeder anthon un üm ehrn Koater truert.

Kassen güng Tritt för Tritt un keem jümmer beetjen wieder. Sill leep ne mihr weg, wenn he van Heiraten snack. Toletzt kunn he ehr liekuplos froogen, wat se em staats 'n Koater hebben wull. Se sä ne jo un sä ne nee – den ersten Dag, den tweeten sä se half jo und half nee, denn drütten wör dat »jo« jümmer gröter, dat »nee« jümmer lüttjer – un no'n Week sä se jo, ober se sett doch noch doarbi: »Wenn ik min Koater noch harr, denn harr ik ne mihr freet. Ober nu is't eendohnt.«

Kassen Witt keem sich vör as 'n Keunig. He güng no'n Pastur dol un leet upbeeden un leet sich bi'n Snieder 'n nee Pattje anmeeten.

Doarbi seet de Koater noch jümmer in sin Gefängnis. Kassen dach doar mannichmol ober no. He wüß ne recht, wat he doarmit moken schull. Doodslogen much he em ne. Ganz toletzt säh he sich: wenn de Hochtied wesen is, lot ik em loopen, denn is Sill min Fro un mütt bi mi blieben.

So dach Kassen Witt un wüsch sien Hannen in Elwwoater un meen, sin Streich wür em glückt.

Ober dat keem doch 'n beetjen anners.

Sill kree up'n mol Lust, Kassen sin Gewees, Hus un Hof, to bekieken, mol to sehn, wat se as Fro all ünner de Hannen kree. Kasten dach doar woll an, dat de Koater vullicht jauln kunn un em oahn nix goods, ober nee kunn he doch ne seggen, wenn se ne oahnig warn schull. He wies ehr nu den Diek, den Groaben, den Hof, dat Schuer, den Killer un teuh dat allens gehürig inne Ling. To güng he wieder.

Ober Sill wull dat Hus noch boben sehn. He müß ehr Köök, Dönß, Komer un Krom wiesen, ober he mok dat so gau af, as he kunn.

»So, Sill, dat wür allens,« sä he un mok de Dör open, as wenn he weggohn wull. »Uh, kiek mol den grooten Damper doar in't Foahrwoater!«

»Den Böön hebb ik doch noch ne sehn,« sä do ober Sill un sett den Foot up de erste Tripp.

Kassen still sich an, as wenn he nix hürt harr. He wies wedder no't Foahrtwoater hin.

»Kumm doch mol rut, Sill,« reep he noch harter, »un kiek di bloß mol den grooten Steamkassen an. Wat dat förn Koloß is! Dat is jo woll de Ameriko! Wat förn Diert!«

Ober Sill keem ne.

Se reep wedder:

»Ik will mi erst den Böön besehn. Lot den Damper man susen.«

»Den Böön wies ik di morgen, dat is nu all to düster,« sä he gau un dach: wenn se morgen kummt, sett ik den Koater solang up't Schuer, denn ward se em ne gewoahr.

Se güng ober spöttenup.

De Sook wör mau.

»Doar kanns du ne rup, Sill,« reep Kassen iernst un keem neuger.

»Worüm ne?«

»Diern, dat geiht ne. Jerst mol is dat all to düster, un denn steiht doar allens up 'n Kupp. Doar bricks du Arms un Been.«

»Dat deiht nix. Ik will doar wenigstem mol rupkieken,« sä se.

De Sook wör mau.

»Au ... au ... au ...« jaul Kassen.

Se stünn still.

»Wat heß?« freug se.

»Au ... au ... au ... mi is de Ramm int Been schooten. Ik kann ne mihr stohn. Smeer mi gau 'n beetjen.«

Ober se wür neeschierig worden un wull nu mol den Böön sehn.

»Au ... au ... au ...« jaul Kassen wedder.

Mit 'n Mool füng de Koater up'n Böön an to jaulen.

Sill hür dat gliek un kenn ok de Stimm gliek.

»Dat is min Koater! Verdreihte Kassen Witt! Nu weet ik Bescheed, du heß em drullt! Teuf! Lot mi em erst mol wedder hebben!«

Doarmit se de Bööntripp rup.

Kassen sin Been wür werkwürdig gau wedder heelt, he stünn batz up, as he den Koater miaun hür, neem sin Been inne Hand, leep in Sprüngen den Diek dol, klau gau in'n Kohn un schipper van'n Diek af, bit he in Sicherheit wür.

Mit de Hochtied wör dat nix, dat mark he woll, ober he wull doch wenigstem sien gesunden Oogen un Backen beholen.

Kiek: doar keem Sill ut de Husdör un achter ehr ran de Koater. Kassen kreup meist ünner de Ducht, ober se wör em doch gewoahr. Jüst wull se losleggen, to schufudern, to seh se all de Lüe up'n Diek stohn, de all de Sook markt harrn un lachen. Sill besünn sich: dat harr ok woll noch Tied.

To nehm se ehrn Rocksoom mit de Hand up un teuh den Rock so hoch, dat de bunte Ünnerrock to sehn wür, un güng as 'n Gräfin den Diek langs. Sä keen Goodendag un nix.

Un de Koater mit hoogen Stiert achteran.

Dat heet: twee Doog noher harr Kassen Witt doch een verbunden Gesicht, woneem he 'n poar Weeken mit rümloopen is.

Sien Gild lewt he noch – ober van dat Freen will he nix mihr weeten.

Anhang.

schirrwarken=bewerkstelligen, utklamüstert=ausgetüftelt, leiflich=leicht, troß=stolz, gohtlich=annehmbar, Sill=Cäcilie, Leegste=Schlimmste, oberlingen=vielleicht, eendeel=irgendwas, blangen=neben, Klimmer=Habicht, bannig (unbändig)=sehr, all=schon, oberstür=zurück, rabastern=rasen, bier=tat, Gucheln=Lachen, ans=sonst, drull (v. nord. Troll)=stahl, stiehl, schul=schlich, he vejeuch sich (verjagte sich)=er erschrak, bemookt=eingesperrt, klau=kletterte, Tofoahrt=Anlauf, eendohnt=einerlei, Pattje=Anzug, spöttenup=treppauf, Ramm inne Been=Hexenschuß, schufudern=schelten, enkelte=einzelne, nicküpp=nickte.

Hamburg war Baas.

Es war Baas zu Wasser und zu Lande, weil die Sonne schien und weil Sonntag war; ihm gehörten der grüne Sachsenwald und das rote Helgoland, der weiße Timmendorfer Strand und die blitzenden holsteinischen Seen, ihm eigneten die Deiche von Vierlanden bis zur Lühe, die Elbe von Lauenburg bis zum letzten Feuerschiff, die Berge von Geesthacht bis Schulau, die Heide von Lüneburg bis vor die Tore von Buxtehude. Das alles, mit Wegen und Wogen, Blumen und Häusern, nahm es breit und selbstverständlich in Besitz.

Westlich von den Zeugen der Heiden- und der Seeräuberzeit, dem Opferberg und dem Falkenberg, zog ein hamburgisches Fähnlein tapfer und fröhlich über die neugrünende Heide; oft blieb es stehen und hielt Umschau, es verlängerte und verschönte sich den Weg mit Wald- und Wanderliedern, und tat sich etwas darauf zugute, daß es Lerchen über sich und Grillen unter sich hatte.

Zwei Schwestern waren es, schlanke, blonde Hamburger Deerns, mit hellen Augen und kecken Nasen, ein junger Lehrer mit einem Kopf voller Hochziele und ein kleines Schreiberlein, das aus einem der vielen Schreibstuben ins Freie geflüchtet war. Es schritt an der Spitze der Gruppe, hatte sogar einen Rucksack mit und war wohl guter Dinge. Auf dem Steindamm hatte es sich den Dreien angehängt, weil es das eine Mädchen kannte, und war bei ihnen geblieben, obgleich es schon anfing, seinen Entschluß zu beklagen, denn es war gewohnt, allein zu wohnen und zu wandern, auch wußte es nichts zu erzählen. Es hatte immer große Angst, heimliche Furcht vor dem Leben und vor Menschen, zu denen es nicht gehörte. Die empfand es auch jetzt wieder und um so schwerer, als es sie durch äußerliche Lustigkeit verscheuchen wollte.

Armes Schreiberlein.

Das stille Fischbek mit seinen Eichen und Birken war durchquert, und die kleine Gesellschaft ging auf der großen Landstraße entlang, die von Hamburg nach Stade führt; sie suchten den Moorweg. Dieser fand sich auch bald: aber als sie umbiegen wollten, stand gerade an der Ecke ein Hund, ein schönes, weiß und gelb gezeichnetes, sauberes Tier mit blanken, klugen Augen. Unbeweglich stand es da und sah den Kommenden entgegen, als erwarte es sie. Vor allen wurde das Schreiberlein darauf aufmerksam. Näher gekommen, fing es an, zu locken und zu schmeicheln.

»Non, Pulli! Wat makst du denn dor?«

»O, guckt bloß mal, was für 'n schöner Hund,« rief eins der Mädchen lebhaft.

»Feiner Kerl,« lobte auch der Lehrer.

Der Hund aber sah das Schreiberlein an, dann bellte er freudig und heiß auf und stieß mit den Vorderpfoten heftig in den Heidesand.

»Pulli, sitt dor 'n Rott?« fragte das Schreiberlein, belustigt teilnehmend, aber das andere Mädchen gab ihm einen Rippenstoß.

»Ratte? Er will den Stein wiederholen, Sie. Werfen Sie ihn mal weit weg. Man zu!«

Rasch bückte das Schreiberlein sich. Der Hund wurde toll vor Eifer und wollte zuschnappen, aber die Hand entriß ihm doch den Stein und warf ihn ein Stück den Weg voraus. Bellend stob er nach, daß der Staub aufwirbelte, schoß mit Schnauze und Pfoten tief in den Sand hinein, scharrte heftig den Stein heraus, nahm ihn mit dem Maule auf und sprang eilig und schweifwedelnd mit ihm zurück. Vor dem Schreiberlein blieb er stehen, das ihm den Felsen abnahm und den Kopf streichelte. Es war in Fröhlichkeit gekommen, als es das Tier so fröhlich gehorchen sah: das war ihm noch nicht begegnet und rührte es tief.

Pulli aber wollte von Liebkosungen nichts wissen, er suchte in den Wagenfurchen nach andern Steinen, und als er sie entdeckt hatte, blieb er davor stehen und sprang wie vorher mit den Vorderfüßen darauf los.

»Noch een, Pulli?« fragte das Schreiberlein freundlich, griff schnell zu und warf einen zweiten Stein, der ebenso rasch geholt wurde. Des Hundes Eifer wurde immer größer, je mehr Steine flogen. Die Augen des Schreiberleins strahlten, so große Freude empfand es. Aber auch die andern sahen dem prächtigen Tier gern zu und warfen auch Steine. Alle, wenn sie nicht gar zu groß waren, holte es gehorsamst zurück, aber wenn es sich des Gegenstandes entledigt hatte, sah es doch zuerst nach dem Schreiberlein, stieß mit der Nase an dessen Hand und ermunterte es durch Bellen und Scharren zu neuen Würfen. Diese Bevorzugung behagte dem Schreiberlein über die Maßen, und es wurde nicht müde, mit dem Hunde zu sprechen und ihm das Fell zu glätten, soweit die Ungeduld des Tieres es zuließ, das sich in Kreuz- und Quersprüngen nicht genug tun konnte.

Es trug kein Halsband, so mußte es doch gewiß aus dem Dorfe sein, dachte das Schreiberlein und war betrübt, daß es mit dem Spiel zu Ende ging, denn sie waren mittlerweile schon weit in das Moorgebiet geraten und mußten daran denken, den vierbeinigen Spielvogel nach Haus zu schicken. So flog denn ein Stein weit zurück, begleitet mit dem Rufe: »So, Pulli, den nimm mit, un denn no Hus!«

Wohl sprang der Hund bellend nach, aber er kam getreulich mit dem Stein wieder. Das Schreiberlein klopfte ihm den Hals und nahm ihm den Fund ab, dann wies es mit der Hand zurück: »Goh no Hus, hörst!« Aber Pulli blieb und wedelte.

»Na, denn gah noch 'n Stremel mit,« sagte das Schreiberlein gutmütig und liebevoll, und das alte Spiel fand seine Fortsetzung im Weiterwandern.