The Project Gutenberg EBook of Griechischer Frühling, by Gerhart Hauptmann This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Griechischer Frühling Author: Gerhart Hauptmann Release Date: September 18, 2018 [EBook #57928] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GRIECHISCHER FRÜHLING *** Produced by Peter Becker, Jens Sadowski, and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by The Internet Archive.

ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER

ÜBERSETZUNG, VORBEHALTEN.

ERSTE BIS VIERTE AUFLAGE.

100 EXEMPL. SIND AUF HANDGESCHÖPFTEM BÜTTENPAPIER ABGEZOGEN, NUMERIERT UND IN GANZPERGAMENT GEBUNDEN; PREIS 15 M. FÜR DAS EXEMPLAR.

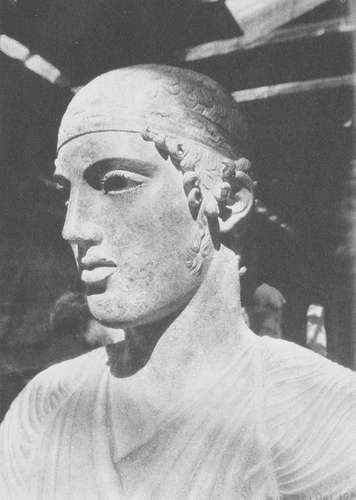

Wagenlenker aus Delphi

(Nach einem Gipsabguss des Bronce-Originals)

GERHART HAUPTMANN

1908

S. FISCHER / VERLAG / BERLIN

HARRY GRAFEN KESSLER GEWIDMET

Ich befinde mich auf einem Lloyddampfer im Hafen von Triest. Zur Not haben wir in Kabinen zweiter Klasse noch Platz gefunden. Es ist ziemlich ungemütlich. Allmählich läßt jedoch das Laufen, Schreien und Rennen der Gepäckträger nach und das Arbeiten der Krane. Man beginnt, sich zu Hause zu fühlen, fängt an sich einzurichten, seine Behaglichkeit zu suchen.

Eine Spießbürgerfamilie hat auf den üblichen Klappstühlen Platz genommen. Mehrmals ertönt aus ihrer Mitte das Wort „Phäakenland“. Erfüllt von einer großen Erwartung, wie ich bin, erzeugt mir Klang und Ausdruck des Wortes in diesem Kreise eine starke Ernüchterung. Wir schreiben den 26. März. Das Wetter ist gut: warme Luft, leichtes Gewölk am Himmel.

Ich nahm heute morgen im Hotel hinter einer sehr großen Fensterscheibe mein Frühstück ein, als, mit einem grünen Zweiglein im Schnabel, draußen eine Taube aus dem Mastenwalde des Hafens heran und nach oben, von links nach rechts, vorbeiflog. Dieses guten Vorzeichens mich erinnernd, fühle ich Zuversicht.

Wir entfernen uns nach einem seltsamen Manöver der „Salzburg“ von Triest. Die Gegenden sind ausgebrannt. Alle Färbungen der Asche treten hervor. Der Karst erscheint wie mit leichtem Schnee bedeckt. Viele gelbe und orangefarbene Segel ziehen über das Meeresblau. Die Maler sind entzückt und beschließen, zu längerem Aufenthalt gelegentlich zurückzukehren.

Es ist jetzt fünf Uhr. Seit etwa zwei Stunden sind wir unterwegs. Beinweiß zieht die nahe Strandlinie an uns vorüber. Wir haben zur linken das flache dalmatinische Land, ausgetrocknet, weit gedehnt, in braunrötlichen Färbungen. Beinweiß, wie von ausgebleichten Knochen errichtet, zeigen sich hie und da Städte und Ortschaften, zuweilen bedecken sie sanftgewölbte, braungrüne Hügel oder liegen auf dem braungrünen Teppich der Ebene. Mit scharfem Auge erkennt man fern weiße Spitzen des Velebitgebirges.

Allmählich werden diese Bergspitzen höher und der ganze Bergzug tritt deutlich hervor. Er ist schneebedeckt. Den Blick hinter mich wendend, bemerke ich: die Sonne steht noch kaum über dem Wasserspiegel, ist im Untergang. Der Mitreisenden bemächtigt sich jene Erregung, in die sie immer geraten, wenn die Stunde herannaht, wo sie die Natur zu bewundern verpflichtet sind. Bemühen wir uns, wahrhaftig zu sein! Der großartige, kosmische Vorgang hat wohl die Seelen der Menschen von je mit Schauern erfüllt, lange bevor das malerische Naturgenießen zur Mode geworden ist, und ich nehme an, daß selbst der naturfremde Durchschnittsmensch unserer Zeit, und besonders auf See, noch immer im Anblick des Sonnenunterganges auf ehrliche Weise wortlos ergriffen ist. Freilich hat sein Gefühl an ursprünglicher, abergläubischer Kraft bis auf schwächliche Reste eingebüßt.

Nach durchaus ruhiger Nacht setzt heut gegen fünf Uhr Vormittag Wind aus nordöstlicher Richtung ein. Ich merke, noch in der Kabine, bereits das leichte Stampfen und Rollen des Schiffes. Als erster von allen Passagieren bin ich an Deck. Ein grauer Dunst überzieht den Morgenhimmel. Das Meer ist nicht mehr lautlos: es rauscht. Schon überschlagen sich einzelne Wogen und bilden Kämme von weißem Gischt. Im Südosten beobachte ich eine düstere Wolkenbank und Wetterleuchten.

Die „Salzburg“ ist ein kleines, nicht gerade sehr komfortables Schiff. Die Matrosen sind eben dabei, das Deck zu reinigen. Sie spritzen aus einer „Schlauchspritze“ Wassermassen darüber hin, so daß ich fortwährend flüchten muß und auch so jeden Augenblick in Gefahr bleibe, durchnäßt zu werden. Es ist kein Tee zu bekommen, trotzdem ich, wärmebedürftig wie ich bin, mehrmals darum ersuche. Die Einrichtungen hier halten einen Vergleich mit dem norddeutschen Lloyd nicht aus.

„O, Tee, in eine Minute fertig“, wiederholt der Steward eben wieder, nachdem etwa anderthalb Stunden Wartens vorüber sind.

Jetzt 7½ Uhr; volle Sonne und Seegang. Unter anderen Wohltaten einer Seereise ist auch die anzumerken, daß man während der Fahrt die ruhige und gesicherte Schönheit der großen Weltinseln wiederum tiefer würdigen lernt. Das Streben des Seefahrers geht auf Land. Statt vieler auseinanderliegender Ziele bemächtigt sich seine Sehnsucht nur dieses einen, wie wenige notwendig. Daher noch im Reiche des Idealen glückselige Inseln auftauchen und als letzte glückselige Ziele genannt werden.

Allerlei Vorgänge der Odyssee, die ich wieder gelesen habe, beschäftigen meine Phantasie. Der schlaue Lügner, der selbst Pallas Athene belügt, gibt manches zu denken. Welche Partien des Werkes sind, außer den eingestandenermaßen erlogenen, wohl noch als erfunden zu betrachten, vom Genius des erfindungsreichen Odysseus? Etwa die ganze Kette von Abenteuern, deren unsterbliche Schönheit unzerstörbar besteht? Es kommen zweifellos Stellen vor, die unerlaubt aufschneiden; so diejenige, wo die Charybdis das Wrack des Odysseus einsaugt, während er sich in das Gezweige eines Feigenbaumes gerettet hat, und wo das selbe Wrack von ihm durch einen Sprung wieder erreicht wird, als es die See an die Oberfläche zurückgibt.

Die Windstärke hat zugenommen. Hie und da kommt ein Sprühregen über Deck. Regenbogenfarbene Schleier lösen sich von den Wellenkämmen. Rechts in der Ferne haben wir italienisches Festland. Ein kleines, scheinbar flaches Inselchen gibt Gelegenheit, das Spiel der Brandung zu beobachten. Zuweilen ist es, als sähen wir den Dampf einer pfeilschnell längs der Klippen hinlaufenden Lokomotive. Weiße Raketen schießen überall auf, mitunter in so gewaltigem Wurf, daß sie, weißen Türmen vergleichbar, einen Augenblick lang stillstehen, bevor sie zusammenstürzen.

Ich lasse mir sagen, daß es sich hier nicht, wie Augenschein glauben macht, um eine Insel, sondern um eine Gruppe handelt: die Tremiti. Der freundliche Schiffsarzt Moser führt mich ins Kartenhaus und weist mir den Punkt auf der Schiffskarte. Auf den Tremiti halten die Italiener gewisse Gefangene, die im Inselbezirk bedingte Freiheit genießen.

Ein Dampfer geht zwischen uns und der Küste gleichen Kurs.

Allmählich sind wir dem Lande näher gekommen, bei schwächerem Wind und stärkerer Dünung. Das Wasser, wie immer in der Nähe von Küsten, zeigt hellgrüne Färbungen. Es gibt schwerlich eine reizvollere Art Landschaft zu genießen, als von der See aus, vom Verdeck eines Schiffes. Die Küsten, so gesehen, versprechen, was sie nie halten können. Die Seele des Schauenden ist so gestimmt, daß sie die Ländereien der Uferstrecken fast alle in einer phantastischen Steigerung, paradiesisch sieht.

Vieste, Stadt und malerisches Kastell, tauchen auf und werden dem Auge deutlich. Die Stadt zieht sich herunter um eine Bucht. Den Hintergrund bilden Höhenzüge, die ins Meer enden: zum Teil bewaldet, zum Teil mit Feldern bedeckt. Durch das Fernglas des Kapitäns erkenne ich vereinzelt gestellte Bäume, die ich für Oliven halte. Eine starke, alte Befestigungsmauer ist vom Kastell aus um die Bucht heruntergeführt. Es ist eigentümlich, wie märchenhaft der Anblick des Ganzen anmutet. Man erinnert sich etwa alter Miniaturen in Bilderhandschriften: Histoire des batailles de Judée, Teseïde oder an Ähnliches, man denkt an Schiffe von phantastischer Form im Hafen der Stadt, an Mauren, Ritter und Kreuzfahrer in ihren Gassen.

Jene, nicht allzuferne, uns Heutigen doch schon völlig fremde Zeit, wo der Orient in die abendländische Welt, wie eine bunte Welle, hineinschlug, jene unwiederbringliche Epoche, vielfältig ausschweifender, abenteuerlicher Phantastik — so ist man versucht zu denken — müsse in einer dem Gegenwartsblick so gespenstischen Stadt noch voll in Blüte stehen. Wetterwolken sammeln sich über dem hochgelegenen Kastell. Die See wogt wie dunkles Silber. Der Wind weht empfindlich kalt.

Homer in der Odyssee läßt den Charakter des Erderschütterers Poseidon durchaus nicht liebenswürdig erscheinen. Er ist es auch nicht. Er ist unzuverlässig; er hat unberechenbare Tücken. Ich empfinde die Seekrankheit, an der viele Damen und einige Herren leiden, als einen hämischen Racheakt. Der Gott übt Rache. In einer Zeit, wo er, verglichen mit ehemals, sich in seiner Macht auf eine ungeahnte Weise beschränkt und zur Duldung verurteilt sieht, rächt er sich auf die niederträchtigste Art. Ich stelle mir vor, er schickt einen aalartig-langen Wurm aus der Tiefe herauf, mit dem Kopf zuerst durch den Mund in den Magen des Seefahrers; aber so, daß der Kopf in den Magen gelangt, dort eingeschlossen, der Schwanz mittlerweile ruhig im Wasser hängen bleibt. Der Seefahrer fühlt diesen Wurm, den niemand sieht. Obgleich er ihn aber nicht sieht, so weiß er doch, daß er grün und schleimig ist, und endlos lang in die See hinunterhängt, und mit dem Kopfe im Magen festsitzt. Die schwierige Aufgabe bleibt nun die: den Wurm, der sich nicht verschlucken und auch nicht ausspucken läßt, aus dem Innern herauszubekommen.

Seltsam ist, daß Homer diesen göttlichen Kniff Poseidons unbeschrieben läßt, zumal er doch sonst im Gräßlichen keine Grenzen kennt und — von den vielerlei Todesarten, die er zur Darstellung bringt, abgesehen — einen verwandten Zustand, der dem Zyklopen Polyphem zustößt, so schildert:

Eine Gesellschaft von Tümmlern zeigt sich hie und da augenblicksschnell überm Wasser in der Nähe des Dampfers. Der Tümmler, vom Seemann als Schweinfisch bezeichnet, ist ein Delphin, der im Mittelmeer wohl fast bei jeder Tagesfahrt gesichtet wird. Er ist ein ausgezeichneter Schwimmer und sehr gefräßig.

Wir verlieren die italienische Küste wieder mehr und mehr aus den Augen. Der Nachmittag schreitet fort durch monotone Stunden, wie sie bei keiner Seereise ganz fehlen. Regenböen gehen zuweilen über Deck. Ich finde einen bequemen Sitzplatz, einigermaßen geschützt vor dem Winde. Ich schließe die Augen. Ich versinke gleichsam in die Geräusche des Meeres. Das Rauschen umgibt mich. Das große, das machtvolle Rauschen, überall her eindringend, unwiderstehlich, erfüllt meine Seele, scheint meine Seele selbst zu sein.

Ich gedenke früherer Seefahrten; darunter sind solche, die ich mit beklommener Seele habe machen müssen. Viele Einzelheiten stehen vor meinem innern Gesicht. Ich vergleiche damit meinen heutigen Zustand. Damals warf der große Ozean unser stattliches Schiff dreizehn Tage lang. Die Seeleute machten ernste Gesichter. Was ich selber für ein Gesicht gemacht habe, weiß ich nicht; denn was mich betrifft: ich erlebte damals stürmische Wochen auf zwei Meeren, und ich wußte genau, daß, wenn wir mit unserem bremensischen Dampfer auch wirklich den Hafen erreichen sollten, dies für mein eigenes, gebrechliches Fahrzeug durchaus nicht der Hafen sei.

Ich erwäge plötzlich mit einem gelinden Entsetzen, daß ich mich nun doch noch auf einer Reise nach jenem Lande befinde, in das es mich schon mit achtzehn Jahren hyperion-sehnsüchtig zog. Zu jener Zeit erzwang ich mir einen Aufbruch dahin, aber die Wunder der italienischen Halbinsel verhinderten mich, mein Ziel zu erreichen. Nun habe ich, das Versäumte nachzuholen: in 26 Jahren zuweilen gehofft, zuweilen nicht mehr gehofft, zuweilen gewünscht, zuweilen auch nicht mehr gewünscht; einmal die Reise geplant, begonnen und liegen gelassen. Und ich gestehe mir ein, daß ich eigentlich niemals an die Möglichkeit ernstlich geglaubt habe, das Land der Griechen mit Augen zu sehen. Noch jetzt, indem ich diese Notizen mache, bin ich mißtrauisch!

Ich kenne übrigens keine Fahrt, die etwas gleich Unwahrscheinliches an sich hätte. Ist doch Griechenland eine Provinz jedes europäischen Geistes geworden; und zwar ist es noch immer die Hauptprovinz. Mit Dampfschiffen oder auf Eisenbahnen hinreisen zu wollen, erscheint fast so unsinnig, als etwa in den Himmel eigener Phantasie mit einer wirklichen Leiter steigen zu wollen.

Es ist sechs Uhr und die Sonne eben im Untergehen. Der Schiffsarzt erzählt mancherlei und kommt auf die Sage vom grünen Strahl. Der grüne Strahl, den gesehen zu haben Schiffsleute mitunter behaupten, erscheint in dem Augenblick, ehe die Abendsonne ganz unter die Wasserlinie tritt. Ich weiß nicht, welche Fülle rätselhaften Naturempfindens diese schöne Vorstellung in mir auslöst. Die Alten, erklärt uns ein kleiner Herr, müßten den grünen Strahl gekannt haben; der Name des ägyptischen Sonnengottes bedeute ursprünglich: grün. Ich weiß nicht, ob es sich so verhält, aber ich fühle in mir eine Sehnsucht, den grünen Strahl zu erblicken. Ich könnte mir einen reinen Toren vorstellen, dessen Leben darin bestünde, über Länder und Meere nach ihm zu suchen, um endlich am Glanz dieses fremden, herrlichen Lichtes unterzugehen. Befinden wir uns vielleicht auf einer ähnlichen Pilgerfahrt? Sind wir nicht etwa Menschen, die das Bereich ihrer Sinne erschöpft haben, nach andersartigen Reizen für Sinne und Übersinne dürsten?

Jedenfalls ist der kleine Herr, durch den wir über den grünen Strahl belehrt wurden, ein seltsamer Pilgersmann. Das putzige Männchen reist in Schlafschuhen. Sein ganzes Betragen und Wesen erregt zugleich Befremden und Sympathie. Wohl über die fünfzig hinaus an Jahren, mit bärtigem Kopf, rundlicher Leibesfülle und kurzen Beinchen, bewegt er sich in seinen Schlafschuhen mit einer bewunderungswürdigen, stillvergnügten Gelenkigkeit. Ich habe ihn auf der Regenplane, von der die verschlossene Öffnung des Schiffsraums überzogen ist, in wahrhaft akrobatischen Stellungen bequem seine Reisebeobachtungen anstellen sehen. Zum Beispiel: er saß wie ein Türke da; indessen die Gleichgültigkeit, mit der er die unwahrscheinlichste Lage seiner Beinchen behandelte, hätte Theodor Amadeus Hoffmann stutzig gemacht. Übrigens trug er Wadenstrümpfe und Kniehosen, Lodenmantel und einen kleinen, verwegenen Tirolerhut. Mitunter machte er mitten am Tage astronomische Studien, wobei er, das Zeißglas gegen den Himmel gerichtet, die Kniee in unbeschreiblicher Weise voneinander entfernt, die Fußsohlen glatt aneinander gelegt, auf dem Rücken lag.

Wir gleiten nun schon geraume Weile unter den Sternen des Nachthimmels. Ein Schlag der Glocke, die vorn auf dem Schiff angebracht ist, bedeutet Feuer rechts. Der Leuchtturm von Brindisi ist gesichtet. Nach und nach treten drei Blinkfeuer von der Küste her abwechselnd in Wirkung. Drei neue Glockenzeichen des vorn wachthaltenden Matrosen ertönen. Sie bedeuten: Schiff in Fahrtrichtung uns entgegen. Ich habe mich so aufgestellt, daß ich die Spitze des großen Vordermasts über mir feierlich schwanken und zwischen den Sternen unaufhaltsam fortrücken sehe. Erst gegen zehn Uhr erreichen wir die enge Hafeneinfahrt von Brindisi, durch die wir, an einem Gespensterkastell vorüber, im vollen Mondlicht langsam gleiten.

Die Bewohner der Stadt scheinen schlafen gegangen zu sein. Die Hafenstraßen sind menschenleer. Treppen und Gäßchen zwischen Häusern, hügelan führend, sind ebenfalls ausgestorben. Kein Laut, nicht einmal Hundegebell, ertönt. Wir erkennen im Mondlicht und im Scheine einiger wenigen Laternen Säulenreste antiker Bauwerke. Brindisi war der südliche Endpunkt der via Appia.

Unglaublich groß wirkt das Schiff in dem kleinen, teichartigen Hafen. Aber, so groß es ist, macht es mit vieler Vorsicht am Kai fest, und erst als es fast ganz ruhig liegt, ist es bemerkt worden. Jetzt werden auf einmal die Straßen belebt. Und schon sind wir nach wenigen Augenblicken vom italienischen Lärm umgeben. Die Polizei erscheint an Bord. Wagen mit Passagieren rasseln von den Hotels heran. Drei Mandoline zupfende, alte Kerle haben sich auf Deck verpflanzt, die den Gesang einer sehr phlegmatischen Mignon begleiten.

Die Nacht liegt hinter mir. Es ist sechs Uhr früh und der 28. März. Wir sind dicht unter Land, und die Sonne tritt eben hinter den ziemlich stark beschneiten Spitzen über die höchste Erhebung des Randgebirges von Epirus voll hervor. Wenig Stratusgewölk liegt über der blauen Silhouette der Küste. Übrigens hat der Himmel Scirocco-Charakter. Streifen und verwaschene Wolkenballen unterbrechen das Himmelsblau. Das Licht der Sonne scheint blaß und kraftlos. Die Luft weht erkältend, ich spüre Müdigkeit.

Ich betrete den Speisesaal der „Salzburg“. An drei Tischen ist das Frühstück vorbereitet. Dazwischen, auf der Erde, liegen Passagiere. Einige erheben sich, noch im Hemd, von ihren Matratzen und beginnen die Kleider anzulegen. Ein großes Glasgefäß mit den verschmierten Resten einer schwarzbraunen Fruchtmarmelade steht in unappetitlicher Nähe. Der Löffel steckt seit Beginn der Reise darin.

Es ist hier alles schon Asien, bedeutet mich ein Mitreisender. Ich kann nicht sagen, daß ich besonders von diesen Übelständen berührt werde, weiß ich doch, daß Korfu, die erste Etappe der Reise, nun bald erreicht ist. Außerdem flüchtet man, nachdem man in Eile etwas Kaffee und Brot genossen hat, wieder an Deck hinaus. Die Berge der Küste, nicht höher als die, von denen etwa Lugano umgeben ist, sind noch mit einigem Schnee bestreut und ähneln ihnen, braunrötlich und kahl, durchaus. Durch diese Gebirge erscheint das Hinterland wie durch einen gigantischen Wall vor dem Meere geschützt.

Man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, im offenen Meere zu sein, sondern wir bewegen uns in einer sich mehr und mehr verengenden Wasserstraße. Überall tauchen Küsten und Inseln auf, und nun zur Rechten bereits die Höhen von Korfu. Noch immer schweben mit Gelächter oder Geläut begleitende Möven über uns.

Je länger und näher wir an dem nördlichen Rande von Korfu hingleiten, um so fieberhafter wird das allgemeine Leben an Deck. In schöner Linie langsam ansteigend, gipfelt das Eiland in zwei Spitzen, sanft darnach wieder ins Meer verlaufend. Wieder bemächtigt sich unser jenes Entzücken, das uns eine Küsten-Landschaft bereitet, die man vom Meere aus sieht. Diesmal ist es in mir fast zu einem inneren Jubel gesteigert, im Anblick des schönen Berges, den wir allmählich nach Süden umfahren, und der seine von der Morgensonne beschienenen Abhänge immer deutlicher und verlockender ausbreitet. Ich sage mir, dieses köstliche, fremde Land wird nun auf Wochen hinaus — und Wochen bedeuten auf Reisen viel! — für mich eine Heimat sein.

Was mir bevorsteht, ist eine Art Besitzergreifen. Es ist keine unreale, materielle Eroberung, sondern mehr. Ich bin wieder jung. Ich bin berauscht von schönen Erwartungen, denn ich habe von dieser Insel, solange ich ihren Namen kannte, Träume geträumt.

Es ist zehn Uhr. Wir befinden uns nun in einer wahrhaft phäakischen Bucht. Drepane, Sichel, hieß die Insel im ältesten Altertum, und wir sind in dem Raume der inneren Krümmung. Aber das Jonische Meer ist hier einem weiten, paradiesischen Landsee ähnlich, weil auch der offene Teil der Sichel durch die epirotischen Berge hinter uns scheinbar geschlossen ist.

Ich vermag vor Kopfneuralgien kaum aus den Augen zu sehen. Ich bin insofern ein wenig enttäuscht, als unser Hotel rings von den Häusern der Stadt umgeben ist und es nicht leicht erscheint, zu jenen einsamen Wegen durchzudringen, die mich vom Schiff aus anlockten und die für meine besondere Lebensweise so notwendig sind. Ein kurzer Gang durch einige Straßen von Korfu, der Stadt, zwingt mich, die Bemerkung zu machen, daß hier viele Bettler und Hunde sind. Eine bettelnde Korfiotin, ein robustes Weib in griechischer Tracht, das Kind auf dem Arm, geht mich um eine Gabe an, und ich vermag den feurigen Blicken ihrer beiden flehenden Augen mein hartes Herz nicht erfolgreich entgegenzusetzen.

Ich sehe die ersten griechischen Priester, die im Schmuck ihrer schwarzen Bärte, Talare und hohen, röhrenförmigen Kopfbedeckungen Magiern ähneln, auf Plätzen und Gassen herumstreichen. Die nicht sehr zahlreichen Fremden gehen mit eingezogenen Köpfen umher, es ist ziemlich kalt. Im oberen Stock eines Hauses wird Schule gehalten. Die Kinder, im Innern des Zimmers, singen. Die Lehrer gucken lachend und lebhaft schwatzend zum Fenster heraus. Die Stimmen der Singenden haben mehr einen kühlen, deutschen Charakter und nicht den feurigen, italienischen, an den man im Süden gewöhnt ist. Zuweilen singt einer der Lehrer zum offenen Fenster heraus lustig mit.

Die Stadt Korfu ist in ihrem schöneren Teil durch einen sehr breiten, vergrasten Platz von der Bucht getrennt. Es ist außerordentlich angenehm, hier zu lustwandeln. Ein Capodistria-Denkmal und ein marmornes Rundtempelchen verlieren sich fast auf der weiten Grasfläche. Nach dem Meer hin läuft sie in eine Felszunge aus, die alte Befestigungen aus den Zeiten der Venezianer trägt. Ich begegne kaum einem Menschen. Die Morgensonne liegt auf dem grünen Plan, ein Schäfchen grast nicht weit von mir. Ein Truthahn dreht sich und kollert in der Nähe der langen Hausreihe, deren zahllose Fenster geöffnet sind und den Gesang von — ich weiß nicht wie vielen! — Harzer Rollern in die erquickende Luft schicken.

Wir unternehmen am Nachmittag eine Fahrt über Land; es ist in der Luft eine außerordentlich starke Helligkeit. Figi d’India-Kakteen säumen mauerartig die Straße. Wir sehen violette Anemonen unten am Wegrand, Blumen von neuem und wunderbarem Reiz. Warum will man den Blumen durchaus Eigenschaften von Tieren oder von Menschen andichten und sie nicht lieber zu Göttern machen? Diese kleinen göttlichen Wesen, deren köstlicher Liebreiz uns immer wieder Ausrufe des Entzückens entlockt, zeigen sich in um so größeren Mengen, je mehr wir uns von der Küste entfernen, ins Innere des Eilands hinein.

Der Blick weitet sich bald über Wiesen mit saftig grünen, aber noch kurzen Gräsern, die fleckweise wie beschneit von Margueriten sind. In diesen fast nordischen Rasenflächen stehen Zypressen vereinzelt da und eine südliche Bucht, der Lago di Caliciopolo lacht dahinter auf. In der Straße, die eben diese Bucht mit dem Meere verbindet, erhebt sich ein kleiner, von Mauern und Zypressen gekrönter Fels. Die Mauern bilden ein Mönchskloster. Ponticonisi oder Mausinsel heißt das Ganze, wovon man behauptet, es sei das Phäakenschiff, das, nachdem es Odysseus nach seiner Heimat geleitet hatte, bei seiner Rückkehr, fast schon im Hafen, von Poseidon zu Stein verwandelt worden ist.

Wiesen und umgeworfene Äcker begleiten uns noch. Vollbusige, griechische Frauen, in bunter Landestracht, arbeiten in den Feldern. Kleine, zottelige, unglaublich ruppige Gäule grasen an den Rainen und zwischen Olivenbäumen, an steinigen Abhängen. Auf winzige Eselchen sind große Lasten gelegt, und der Treiber sitzt auf der Last oder hinter der Last noch dazu.

Wir nähern uns mehr und mehr einem Berggebiet. Die Ölwälder geben der Landschaft einen ernsten Charakter. Die tausendfach durchlöcherten Stämme der alten Bäume sind wie aus glanzlosem Silber geflochten. Im Schutze der Kronen wuchert Gestrüpp und ein wildwachsender Himmel fremdartiger Blüten auf.

Das Achilleion der Kaiserin Elisabeth ist auf einer Höhe errichtet, in einer Eiland und Meer beherrschenden Lage. Der obere Teil des Gartens ist ein wenig beengt und kleinlich, besonders angesichts dieser Natur, die sich um ihn her in die Tiefen ausbreitet. Und jener Teil, der zum Meere hinuntersteigt, ist zu steil. Von erhabener Art ist die Achillesverehrung der edlen Frau, obgleich dieser Zug, durch Künstler der Gegenwart, würdigen Ausdruck hier nicht gefunden hat. Das Denkmal Heines, eine halbe Stunde entfernt, unten am Meere, können wir, weil es bereits zu dunkeln beginnt, nicht mehr besuchen.

Die unvergleichlich Edele unter den Frauengestalten jüngster Vergangenheit, die, nach ihresgleichen in unserem Zeitalter vergeblich suchend, einsam geblieben ist, vermochte natürlicherweise den kunstmäßigen Ausdruck ihrer Persönlichkeit nicht selbst zu finden. Und leider schufen Handlangernaturen auch hier nur wieder im ganzen und großen den Ausdruck desselben, dem sie entfliehen wollte. Und nur der Platz, die Welt, der erhabene Glanz und Ernst, in den sie entfloh, legt von diesem Wesen noch gültiges Zeugnis ab.

Wir schreiben den 30. März. Helle, warme Sonne, blendendes Licht überall. Der Morgen ist heiter, erfrischend die Luft. Die Stadt ist erfüllt vom Geschrei der Ausrufer. Viele Menschen liegen jetzt, gegen 9 Uhr früh, am Rande eines kleinen, öffentlichen Platzes umher und sonnen sich. Eine ganze Familie ist zu beobachten, die sich an eine Gartenmauer gelagert hat, in einem sehr notwendigen Wärmebedürfnis wahrscheinlich, da die Nächte kalt und die Keller, in denen die Armen hier wohnen, nicht heizbar sind. Sie genießen die Strahlen der Sonne mit Wohlbehagen, wie Ofenglut. Dabei zeigt sich die Mutter insofern ganz ungeniert durch die Öffentlichkeit, als sie, gleich einer Äffin, in den verfilzten Haaren ihres Jüngsten herumfingert, sehr resolut, obgleich der kleine Gelauste schrecklich weint.

Am Kai der Kaiserin Elisabeth steigert sich der Glanz des Lichtes noch, im Angesichte der schönen Bucht. Das Kai ist eine englische Anlage und die Nachmittagspromenade der korfiotischen Welt. Es wird begleitet von schönen Baumreihen, die, wo sie nicht aus immergrünen Arten gebildet sind, erstes, zartes Grün überzieht. Junge Männer haben Teppiche aus den Häusern geschleppt und auf dem Grase zwischen den Stämmen ausgebreitet. Ein scheußliches, altes, erotomanisches Weib macht unanständige Sprünge in den heiteren Morgen hinein. Sie schreit und schimpft: die Männer lachen, verspotten sie gutmütig. Sie kratzt sich mit obscöner Gebärde, bevor sie davongeht und hebt ihre Lumpen gegen die Spottlustigen.

Ich habe jetzt nicht mehr die tiefblaue, köstlich blinkende Bucht zur Linken, mit den weißen Zelten der albanesischen Berge dahinter, sondern ein großes Gartengebiet, und wandere weiter, meist unter Ölbäumen, bis Ponticonisi dicht unter mir liegt. Von hier gegenüber mündet ein kleines Flüßchen ins Meer und man will dort die Stelle annehmen, wo Odysseus zuerst ans Ufer gelangte und Nausikaa ihm begegnet ist.

Goethes Entwurf zur Nausikaa begleitet mich.

„Was rufen mich für Stimmen aus dem Schlaf?

Wie ein Geschrei, ein laut Gespräch der Frauen

Erklang mir durch die Dämmrung des Erwachens.

Hier seh ich niemand! Scherzen durchs Gebüsch

Die Nymphen? oder ahmt der frische Wind,

Durchs hohe Rohr des Flusses sich bewegend,

Zu meiner Qual die Menschenstimmen nach?

Wo bin ich hingekommen? welchem Lande

Trug mich der Zorn des Wellengottes zu?“

Ich meine, wenn dieses anziehende Fragment die starke Liebe wieder erweckt, oder eine ähnlich starke, wie im Herzen seines Dichters war, so kann dies kein Grund zum Vorwurf sein. Auch dann nicht, wenn diese Liebe das Fehlende, das Ungeborene, zu erkennen vermeint, oder gar zu ergänzen unternimmt. Dieser gelassene Ton, der so warm, stark, richtig und deutsch ist, wird meist durchaus mißverstanden. Man nimmt ihn für kühl und vergißt auch in der Sprache der Iphigenie die „by very much more handsome than fine“ ist, die alles durchdringende Herzlichkeit.

Der Rückweg nach der Stadt führt zwischen wahre Dickichte von Orangen, Granaten und Himbeeren. Eukalyptusbäume mit großgefleckten Stämmen von wunderbarer Schönheit begegnen. Hie und da wandeln Kühe im hohen Gras unter niedrig gehaltenen Orangenpflanzungen. Steinerne Häuschen, Höhlen der Armut, bergen sich inmitten der dichten Gärten. Kinder betteln mit Fröhlichkeit, starrend von Schmutz.

Immer weiter zwischen verwilderten Hecken, mit Blüten bedeckten, schreiten wir. Ich bemerke, außer vielen Brombeeren, dickstämmigen, alten Weißdorn. Marguerits, wie Schnee über Wegrändern und Wiesen, bilden weiße, liebliche Teppiche des Elends. Erbärmliche Höfe sind von Aloepflanzen eingehegt, über deren Stacheln unglaubliche Lumpen zum Trocknen gebreitet sind, und in der Nähe solcher Wohnstätten riecht es nach Müll. Ich sehe nur Männer bei der Feldarbeit. Die Weiber faulenzen, liegen im Dreck und sonnen sich.

Ein griechischer Hirt kommt mir entgegen, ein alter, bärtiger Mann. Die ganze Erscheinung ist wohlgepflegt. Er trägt kretensische Tracht, ein rockartiges, blaues Beinkleid, zwischen den Beinen gerafft, Schnabelschuh’, die Waden gebunden, ein blaues Jäckchen mit Glanzknöpfen, dazu einen strohenen Hut. Fünf Ziegen, nicht mehr, trotten vor ihm hin. Er klappert mit vielen kleinen Blechkannen, die, an einem Riemen hängend, er mit sich führt.

Ein frischer Nordwest hat eingesetzt, jetzt, am Nachmittag. Zwei alte Albanesen, dazu ein Knabe, schreiten langsam über die Lespianata. Einer der würdigen Weißbärte trägt über zwei Mänteln den dritten, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hat. Der unterste Mantel ist von hellerem Tuch, der zweite blau, der dritte über und über bedeckt mit langen, weißlichen Wollzotteln, ähnlich dem Ziegenhaar. Der Sauhirt Eumäus fällt mir ein und die Erzählung des Bettlers Odysseus von seiner List, durch die er nicht nur von Thoas, dem Sohne Andrämons, den Mantel erhielt, sondern auch von Eumäus.

Es scheint, daß die Zahl der Mäntel den Wohlstand ihrer Träger andeutet. Denn auch der zweite dieser imponierenden Berghirten hat drei Mäntel übergeworfen. Dabei tragen sie weiße Wollgamaschen und graulederne Schnabelschuh’. Jeder von ihnen überdies einen ungeschälten, langen Stab. Der Knabe trägt ein rotes Fez. Die Schnäbel seiner roten Schuhe sind länger, als die der Alten und jeder mit einer großen, schwarzen Quaste geziert.

Die Hafenstraßen zeigen das übliche Volksgetriebe. Die Läden öffnen sich auf schmale, hochgelegene Lauben, aus denen man in das Menschengewimmel der engen Gäßchen hinuntersieht. Ein Mann trägt Fische mit silbernen Schuppen auf dem flachen Handteller eilend an mir vorbei. Junge Schafe und Ziegen hängen, ausgeweidet und blutend, vor den Läden der Fleischer. Über der Tür einer Weinstube voll riesiger Fässer sind im Halbkreis Flaschen mit verschieden gefärbtem Inhalt an Schnüren ausgehängt. Man hat schlechte Treppen, übelriechende Winkel zu vermeiden, vertierten Bettlern aus dem Wege zu gehn.

Einer dieser Bettler nähert sich mir. Er überbietet jeden sonstigen, europäischen Eindruck dieser Art. Seine Augen glühen über einem sackartigen Lumpen hervor, mit dem er Mund, Nase und Brust vermummt hat. Er hustet in diese Umhüllung hinein. Er bleibt auf der Straße stehen und hustet, krächzt, pfeift mit Absicht, um aufzufallen, sein fürchterliches Husten minutenlang. Es ist schwer, sich etwas so Abstoßendes vorzustellen, als dieses verlauste, unflätige, barfüßige und halbnackte Gespenst.

Ich verbringe die Stunde um Sonnenuntergang in dem schönen, verwilderten Garten, der dem König von Griechenland gehört. Es ist eine wunderbare Wildnis von alten Zypressen-, Oliven- und Eukalyptusbäumen, ungerechnet alle die blühenden Sträucher, in deren Schatten man sich bewegt. Vielleicht wäre es schade, wenn dieser Garten oft vom König besucht würde, denn bei größerer Pflege müßte er vieles verlieren von dem Reiz des Verwunschenen, der ihm jetzt eigen ist. Die Riesenbäume schwanken gewaltig im Winde und rauschen dazu: ein weiches, aufgestörtes Rauschen, in das sich der eherne Ton des Meeres einmischt.

Wie ich heute morgen das Fenster öffne, ist die Sonne am wolkenlosen Himmel längst aufgegangen. Ich bemerke, daß alles in einem fast weißen Lichte unter mir liegt: die Straßen und Dächer der Stadt, der Himmel, die Landschaft mit ihren Wiesen, Olivenwäldern und fernen Bergen. Als ich aus dem Hotel trete, muß ich die Augen fast schließen, und lange, während ich durch den nördlichen Stadtteil Korfus hinauswandere, suche ich meinen Weg blinzelnd.

Die Vorstadt zeigt das übliche Bild. Auf kleinen Eselchen sitzen Reiter, so groß, daß man meint, sie könnten ihr Reittier mühelos in die Tasche stecken. Ruppige Pferdchen, braunschwarz oder schwarz, mit Schweifen, die bis zur Erde reichen, tragen allerlei tote Lasten und lebende Menschen dazu. Vor ihren zumeist einstöckigen Häusern hocken viele Bewohner und sonnen sich. Eine junge Mutter säugt, auf ihrer Türschwelle sitzend, ihr jüngstes Kind und laust es zugleich, in aller Behaglichkeit und Naivetät. Die weißen Mauerflächen werfen das Licht zurück und erzeugen Augenschmerzen.

Ich komme nun in die Region der Weiden und Ölgärten. Auf einer ebenen Straße, die stellenweise vom Meere bespült, dann wieder durch sumpfige Strecken oder Weideland vom Rande der großen, inneren Bucht getrennt ist. Ich ruhe ein wenig, auf einem Stück Ufermauer am Ausgang der Stadt. Die Sonne brennt heiß. Von den angrenzenden Hügeln steigt ein albanesischer Hirte mit seinen Schafen zur Straße herunter: trotz der Wärme trägt er seine drei Mäntel, oben den fließartigen, über die Schultern gehängt. Ein sehr starkes und hochbeiniges Mutterschwein kommt aus der Stadt und schreitet hinter seinen Ferkeln an mir vorüber. Es folgt ein Eber, der kleiner ist.

Es ist natürlich, wenn ich auch hier wieder an Eumäus denke, den göttlichen Hirten, eine Gestalt, die mir übrigens schon seit längerer Zeit besonders lebendig ist. Eigentümlicherweise umgibt das Tier, dessen Pflege und Zucht ihm besonders oblag, noch heute bei uns auf dem Lande eine Art alter Opferpoesie. Es ist das einzige Tier, das von kleinen Leuten noch heute, nicht ohne große festliche Aufregung, im Hause geschlachtet wird. Das Barbarische liegt nicht in der naiven Freude an Trunk und Schmaus; denn die homerischen Griechen, gleich den alten Germanen, neigten zur Völlerei. Metzgen, essen, trinken, gesundes Ausarbeiten der Glieder im Spiel, im Kampfspiel zumeist, das alles im Einverständnis mit den Himmlischen, ja in ihrer Gegenwart, war für griechische wie für germanische Männer der Inbegriff jeder Festlichkeit.

Es liegt in dem Eumäus-Idyll eine tiefe Naivetät, die entzückend anheimelt. Kaum ist irgendwo im Homer eine gleiche menschliche Wärme zu spüren wie hier. Es wäre vielleicht von dieser Empfindung aus nicht unmöglich, dem ewigen Gegenstande ein neues, lebendiges Dasein für uns zu gewinnen.

Es ist nicht durchaus angenehm, außer zum Zweck der Beobachtung, durch diese weiße, stauberfüllte Vorstadt zurück den Weg zu nehmen. Unglaublich, wieviele Murillosche Kopfreinigungen man hier öffentlich zu sehen bekommt! Es ist glühend heiß. Scharen von Gänsen fliegen vor mir auf und vermehren den Staub, ihn, die weite Straße hinabfliegend, zu Wolken über sich jagend. Hochrädrige Karren kommen mir entgegen. Hunde laufen über den Weg: Bulldoggen, Wolfshunde, Pintscher, Fixköter aller Art! Gelbe, graue und schwarze Katzen liegen umher, laufen, fauchen, retten sich vor Hunden auf Fensterbrüstungen. Eselchen schleppen Ladungen frischgeflochtener Körbe, die den Entgegenkommenden das Ausweichen fast unmöglich machen. Eine breitgebaute, griechische Bäuerin drückt, im bildlichen Sinne, wie sie pompös einherschreitet, ihre Umgebung an die Wand. Bettler, mit zwei alten Getreidesäcken bekleidet, den einen unter den Achseln um den Leib geschlungen, den andern über die Schultern gehängt wie ein Umschlagetuch, sprechen die Inhaber ärmlicher Läden um Gaben an. Ein junger Priesterzögling von sehr gepflegtem Äußeren, mit schwarzem Barett und schwarzer Sutane, ein Jüngling, der schön wie ein Mädchen ist, von einem gemeinen Manne, dem Vater oder Bruder begleitet, geht mir entgegen. Der Arm des Begleiters ist um die Schultern des Priesters gelegt, dessen tiefschwarz glänzendes Haar im Nacken zu einem Knoten geflochten ist. Weiber und Männer blicken ihm nach.

Heute entdecke ich eigentlich erst den Garten des Königs und seine Wunder. Ich nehme mir vor, von morgen ab mehrere Stunden täglich hier zuzubringen. Seit längerer Zeit zum ersten Male genieße ich hier jene köstlichen Augenblicke, die auf Jahre hinaus der Seele Glanz verleihen, und um derentwillen man eigentlich lebt. Es dringt mir mit voller Macht ins Gemüt, wo ich bin, und daß ich das Jonische Meer an den felsigen Rändern des Gartens brausen höre.

Wir haben heute den 1. April. Meine Freunde, die Maler sind, und ich, haben uns am Eingange der Königsvilla von einander getrennt, um, jeder für sich, in dem weiten, verwilderten Gartenbereich auf Entdeckungen auszugehen. Es ist ein Morgen von unvergleichlicher Süßigkeit. Ich schreibe, meiner Gewohnheit nach, im Gehen, mit Bleistift diese Notizen. Mein Auge weidet. Das Paradies wird ein Land voll ungekannter, köstlicher Blumen sein. Die herrlichen Anemonen Korfus tragen mit dazu bei, daß man Ahnungen einer andern Welt empfindet. Man glaubt beinahe, auf einem fremden Planeten zu sein.

In dieser eingebildeten Loslösung liegt eine große Glückseligkeit.

Ich finde nach einigem Wandern die Marmorreste eines antiken Tempelchens. Es sind nur Grundmauern; einige Säulentrommeln liegen umher. Ich lege mich nieder auf die Steine, und eine unsägliche Wollust des Daseins kommt über mich. Ein feines, glückliches Staunen erfüllt mich ganz, zunächst fast noch ungläubig, vor diesem nun Ereignis gewordenen Traum.

Weniger um etwas zu schaffen, als vielmehr um mich ganz einzuschließen in die Homerische Welt, beginne ich ein Gedicht zu schreiben, ein dramatisches, das Telemach, den Sohn des Odysseus, zum Helden hat. Umgeben von Blumen, umtönt von lautem Bienengesumm, fügt sich mir Vers zu Vers, und es ist mir allmählich so, als habe sich um mich her nur mein eigener Traum zu Wahrheit verdichtet.

Die Lage des Tempelchens am Rande der Böschung, hoch überm Meer, ist entzückend; alte, ernste Oliven umgeben in einiger Ferne die Vertiefung, in die es gestellt ist. Welchem Gotte, welchem Heros, welchem Meergreise, welcher Göttin oder Nymphe war das Tempelchen etwa geweiht, das in das grüne Stirnband der Uferhöhe eingeflochten, dem nahenden Schiffer entgegenwinkte? diese kleine, schweigende Wohnung der Seligen, die, Weihe verbreitend, noch heute das Rauschen der Ölbäume, das schwelgerische Summen der Bienen, das Duftgewölke der Wiesen als ewige Opfergaben entgegennimmt. Die kleinen, blinkenden Wellen des Meeres ziehen, vom leisen Ost bewegt, wie in himmlischer Prozession heran, und es ist mir, als wäre ich nie etwas anderes, als ein Diener der unsterblichen Griechengötter gewesen.

Ich weiß nicht, wie ich auf die Vermutung komme, daß unterhalb des Tempelchens eine Grotte und eine Quelle sein müsse. Ich steige verfallene Stufen tief hinab und finde beides. Quellen und Grotten münden auf grüne von Marguerits übersäte Terrassen, in ihrer versteckten Lage von süßestem Reiz. Ich bin hier, um die Götter zu verehren, zu lieben und herrschen zu machen über mich. Deshalb pflücke ich Blumen, werfe sie in das Becken der Quelle, zu den Najaden und Nymphen flehend, den lieblichen Töchtern des Zeus.

Ein brauner, schwermütiger Sonnenuntergang. Wir finden uns an die Schwermut norddeutscher Ebenen irgendwie erinnert. Es ist etwas Kühles in Licht und Landschaft, das vielleicht deutlicher vorstellbar wird, wenn man es unitalienisch nennt. Das Landvolk, obgleich die Bäuerinnen imposant und vollbusig sind und von schöner Rasse, erscheint nach außen hin temperamentlos, im Vergleich mit Italien, und zwar trotz des italienischen Einschlags. Es kommt uns vor, als wäre das Leben hier nicht so kurzweilig, wie auf der italienischen Halbinsel.

Die griechische Bäuerin hat durchaus den graden, treuherzigen Zug, der den Männern hier abgeht, und den man als einen deutschen gern in Anspruch nimmt. Sinnliches Feuer scheint ebenso wenig Ausdruck ihrer besonderen Art zu sein, als bei den homerischen Frauengestalten. Überhaupt erscheinen mir die homerischen Zustände den frühen germanischen nicht allzu fern stehend. Der homerische Grieche ist Krieger durchaus, ein kühner Seefahrer, wie der Normanne verwegener Pirat, von tiefer Frömmigkeit bis zur Bigotterie, trunkliebend, zur Völlerei neigend, dem Rausche großartiger Gastereien zugetan, wo der Gesang des Skalden nicht fehlen durfte.

Ich habe mich auf den Resten des antiken Tempelchens, das ich nun schon zum dritten- oder viertenmal besuche, niedergelassen. Es fällt lauer Frühlingsregen. Ein großer, überhängender, weidenartiger Strauch umgibt mich mit dem Arom seiner Blüten. Die Wellen wallfahrten heut mit starkem Rauschen heran. Immer der gleiche Gottesdienst in der Natur. Wolkendünste bedecken den Himmel.

Immer erst, wenn ich auf den Grundmauern dieses kleinen Gotteshauses gestanden habe, fühle ich mich in den Geist der Alten entrückt und glaube in diesem Geiste alles rings umher zu empfinden. Ich will nie diese Stunden vergessen, die in einem ungeahnten Sinne erneuernd sind. Ich steige ans Meer zu den Najaden hinunter. Auf den Stufen bereits vernehme ich das Geschrei einer Ziege, von der Grotte und Quelle empordringend. Ich bemerke, wie das Tier von einem großen, rotbraunen Segel beunruhigt ist, das sich dem Lande, düster schattend, bis auf wenige Meter nähert, um hier zu wenden. Unwillkürlich muß ich an Seeraub denken und das fortwährende, klägliche Hilferufen des geängstigten Tieres bringt mir, beim Anblick des großen, drohenden Segels, die alte Angst des einsamen Küstenbewohners, vor Überfällen, nah.

Oft ist bei Homer von schwarzen Schiffen die Rede. Ob sie nicht etwa den Nordlandsdrachen ähnlich gewesen sind? Und ob nicht etwa die homerischen Griechen, die ja durchaus Seefahrer und Abenteurernaturen waren, auch das griechische Festland vom Wasser aus zuerst betreten haben?

Eigentümlich ist es, wie sich in einem Gespräch des Plutarch eine Verbindung des hohen Nordens mit diesem Süden andeutet; wo von Völkern griechischen Stammes die Rede ist, die etwa in Kanada angesessen waren, und von einer Insel Ogygia, wo der von Zeus entthronte Kronos gleichsam in Banden eines Winterschlafes gefangen saß. Besonders merkwürdig ist der Zug, daß jener entthronte Gott, Kronos oder Saturn, noch immer alles dasjenige träumte, was der Sohn und Sieger im Süden, Zeus, im Wachen sah. Also etwa, was jener träumte, war diesem Wirklichkeit. Und Herakles begab sich einst in den Norden zurück, und seine Begleiter reinigten Sitte und Sprache der nördlichen Griechen, die inzwischen verwahrlost waren.

Ich strecke mich auf das saftige Grün der Terrasse unter die zahllosen Gänseblümchen aus, als ob ich, ein erster Grieche, soeben nach vieler Mühsal gelandet wäre. Ein starkes Frühlingsempfinden dringt durch mich; und in diesem Gefühle eins mit dem Sprossen, Keimen und Blühen rings um mich her, empfinde ich jeden Naturkult, jede Art Gottesdienst, jedes irgendwie geartete höhere Leben des Menschen durch Eros bedingt.

Ich beobachte eben, vor Sonnenuntergang, in einer Ausbuchtung der Kaimauer, zwei Muselmänner. Sie verrichten ihr Abendgebet. Die Gesichter „nach Mekka“ gewendet, gegen das Meer und die epirotischen Berge, stehen sie ohne Lippenbewegung da. Die Hände sind nicht gefaltet, nur mit den Spitzen der Finger aneinandergelegt. Jetzt, indem sie sich auf ein Knie senken, machen sie gleichzeitig eine tiefe Verneigung. Diese Bewegung wird wiederholt. Sie lassen sich nun auf die Kniee nieder und berühren mit den Stirnen die Erde. Auch diesen Ausdruck andachtsvoller Erniedrigung wiederholen sie. Aufgerichtet, beten sie weiter. Nochmals sinken sie auf die Kniee und berühren mit ihren Stirnen wieder und wieder den Boden. Alsdann fährt sich, noch kniend, der ältere von den beiden Männern mit der Rechten über das Angesicht und über den dunklen, graumelierten Bart, als wollte er einen Traum von der Seele streifen, und nun kehren sie, erwacht, aus dem inneren Heiligtum in das laute Straßenleben, das sie umgibt, zurück. Wer diese Kraft zur Vertiefung sieht, muß die Macht anerkennen und verehren, die hier wirksam ist.

Heut werfen die Wellen ihre Schaumschleier über die Kaimauer der Strada marina. Die Möven halten sich mit Meisterschaft gegen den starken Südwind über den bewegten Wassern des Golfes von Kastrades. Es herrscht Leben und Aufregung. Von gestern zu heut sind die Baumwipfel grün geworden im lauen Regen.

Die Luft ist feucht. Der Garten, in den ich eintrete, braust laut. Der Garten der Kirke, wie ich den Garten des Königs jetzt lieber nenne, braust laut und melodisch und voll. Düfte von zahllosen Blüten dringen durch dunkle, rauschende Laubgänge und strömen um mich mit der bewegten Luft. Es ist herrlich! Der Webstuhl der Kirke braust wie Orgeln: Choräle, endlos und feierlich. Und während die Göttin webt, die Zauberin, bedeckt sich die Erde mit bunten Teppichen. Aus grünen Wipfeln brechen die Blüten: gelb, weiß und rot, wie Blut. Das zarteste der Schönheit entsteht ringsum. Millionen kleiner Blumen trinken den Klang und wachsen in ihm. Himmelhohe Zypressen wiegen die schwarzen Wedel ehrwürdig. Der gewaltige Eukalyptus, an dem ich stehe, scheint zu schaudern vor Wonne, im Ansturm des vollen, erneuten Lebenshauchs. Das sind Boten, die kommen! Verkündigungen!

Wie ich tiefer in das verwunschene Reich eindringe, höre ich über mir in der Luft das beinahe melodische Knarren eines großen Raben. Ich sehe ihn täglich, nun schon das drittemal: den Lieblingsvogel Apollons. Er überquert eine kleine Bucht des Gartens. Der Wind trägt seine Stimme davon, denn ich sehe nur noch, wie er seinen Schnabel öffnet.

Immer noch umgibt mich das Rauschen, das allgemeine, tiefe Getöse. Es scheint aus der Erde zu kommen. Es ist, als ob die Erde selbst tief und gleichmäßig tönte, mitunter bis zu einem unterirdischen Donner gesteigert.

Im Schatten der Ölbäume, im langhalmigen Wiesengras, gibt es viele gemauerte Wasserbrunnen. Über einem, der mir vor Augen liegt, sehe ich Nymphe und Najade gesellt, denn der Gipfel eines Baumes, dessen Stamm im Innern der Zisterne heraufdringt, überquillt ihre Öffnung mit jungem Grün. Die Grazien umtanzen in Gestalt vieler zartester Wiesenblumen den verschwiegenen Ort.

Die Gestalten der Kirke und der Kalypso ähneln einander. Jede von ihnen ist eine „furchtbare Zauberin“, jede von ihnen trägt ein anmutig feines Silbergewand, einen goldenen Gürtel und einen Schleier ums Haupt. Jede von ihnen hat einen Webstuhl, an dem sie ein schönes Gewebe webt. Jede von ihnen wird abwechselnd Nymphe und Göttin genannt. Sie haben beide eine weibliche Neigung zu Odysseus, der mit jeder von ihnen das Lager teilen darf. Beide, an bestimmte Wohnplätze gebunden, sind der mythische Ausdruck sich regender Wachstumskräfte in der Frühlingsnatur, nicht wie die höheren Gottheiten überall, sondern an diesem und jenem Ort. In Kirke scheint das Wesen des Mythus, und besonders in ihrer Kraft zu verwandeln, tiefer und weiter, als in Kalypso ausgebildet zu sein.

Das Rauschen hat in mir nachgerade einen Rausch erzeugt, der Natur und Mythus in eins verbindet, ja ihn zum phantasiegemäßen Ausdruck von jener macht. Auf den Steinen des antiken Tempelchens sitzend, höre ich Gesang um mich her, Laute von vielen Stimmen. Ich bin, wie durch einen leisen, unwiderstehlichen Zwang, in meiner Seele willig gemacht, Zeus und den übrigen Göttern Trankopfer auszugießen, ihre Nähe im Tiefsten empfindend. Es ist etwas Rätselhaftes auch insofern um die Menschenseele, als sie zahllose Formen anzunehmen befähigt ist. Eine große Summe halluzinatorischer Kräfte sehen wir heut als krankhaft an, und der gesunde Mensch hat sie zum Schweigen gebracht, wenn auch nicht ausgestoßen. Und doch hat es Zeiten gegeben, wo der Mensch sie voll Ehrfurcht gelten und menschlich auswirken ließ.

„Und in dem hohen Palaste der schönen Zauberin dienten

Vier holdselige Mägde, die alle Geschäfte besorgten.

Diese waren Töchter der Quellen und schattigen Haine

Und der heiligen Ströme, die in das Meer sich ergießen.“

Die schöne Wäscherin, die ich an einem versteckten Röhrenbrunnen arbeiten sehe, auf meinem Heimwege durch den Park — die erste schöne Griechin überhaupt, die ich zu Gesicht bekomme! — sie scheint mir eine von Kirkes Mägden zu sein. Und wie sie mir in die Augen blickt, befällt mich Furcht, als läge die Kraft der Meisterin auch in ihr, Menschen in Tiere zu verwandeln, und ich sehe mich unwillkürlich nach dem Blümchen Molly um.

Heut, den 5. April, hat ein großes Schiff dreihundert deutsche Männer und Frauen am Strande von Korfu abgesetzt. Ein mit solchen Männern und Frauen beladener Wagen kutscht vor mir her. Auf der Strada marina läßt Gevatter Wurstmacher den Landauer anhalten, steigt heraus und nimmt mit einigen lieben Anverwandten, eilig, in ungezwungener Stellung, photographiergerecht, auf der Kaimauer Platz. Ein schwarzbärtiger Idealist mit langen Beinen und engem Brustkasten erhebt sich auf dem Kutschbock und photographiert. Am Eingange meines Gartens holt die Gesellschaft mich wieder ein, die sich durch das unumgängliche Photographieren verzögert hat. „Palais royal?“ tönt nun die Frage an den Kutscher auf gut Französisch. —

Und wie ich den Garten der Zauberin wieder betrete, von heimlichem Lachen geschüttelt, fällt mir eine Geschichte ein: Mitridates steckte einst in Kleinasien einen Hain der Eumeniden in Brand, und man hörte darob ein ungeheures Gelächter. Die beleidigten Götter forderten nach dem Spruche der Seher Sühnopfer. Die Halswunde jenes Mädchens aber, das man hierauf geschlachtet hatte, lachte noch auf eine furchtbare Weise fort.

Das eine der Fenster unseres Wohnsaales im Hotel Belle Venise gewährt den Blick in eine Sackgasse. Dort ist auch ein Abfallwinkel des Hotels. Der elende Müllhaufen übt eine schreckliche Anziehungskraft auf Tiere und Menschen aus. So oft ich zum Fenster hinausblicke, bemerke ich ein anderes hungriges Individuum, Hund oder Mensch, das ihn durchstöbert. Ohne jeden Sinn für das Ekelhafte greift ein altes Weib in den Unrat, nagt das sitzengebliebene Fleisch aus Apfelsinenresten und schlingt Stücke der Schale ganz hinab. Jeden Morgen erscheinen die gleichen Bettler, abwechselnd mit Hunden, von denen mitunter acht bis zehn auf einmal den Haufen durchstören. Diese scheußliche Nahrungsquelle auszunützen, scheint der einzige Beruf vieler unter den ärmsten Bewohnern Korfus zu sein, die in einem Grade von Armut zu leben gezwungen sind, der, glaube ich, selbst in Italien selten ist. Von Müllhaufen zu Müllhaufen wandern, welch ein unbegreifliches Los der Erbärmlichkeit! Mit Hunden und Katzen um den Wegwurf streiten. Und doch war es vielleicht mitunter das Los Homers, der, wie Pausanias schreibt, auch dieses Schicksal gehabt hat, als blinder Bettler von Ort zu Ort zu ziehn.

Der Garten der Kirke liegt diesen Nachmittag in einer düstern Verzauberung. Die blaßgrünen Schleier der Olivenzweige rieseln leis. Es ist ein ganz zartes und feines Singen. Von unten tönt laut das eherne Rauschen des Jonischen Meeres. Ich muß an das unentschiedene Schlachtengetöse homerischer Kämpfe denken. Der Wolkenversammler verdunkelt den Himmel, und eine bängliche Finsternis verbreitet sich zwischen den Stämmen unter den Ölbaumwipfeln. Vereinzelte große Regentropfen fallen auf mich. Der Efeu erscheint wie ein polypenartig würgendes Tier, er schlägt in unzerbrechliche Bande: Mauern, steinerne Stufen, Bäume! Es ist etwas ewig Totes, ewig Stummes, ewig Verlassenes, ewig Verwandeltes in der Natur und in allem vegetativen Dasein des Gartens. Die Tiere der Kirke schleichen lautlos, tückisch und unsichtbar! der bösen, tückischen Kirke Gefangene! Sie erscheinen für ewig ins Innere dieser Gartenmauer gebannt, wie Sträucher und Bäume an ihre Stelle. Alle diese uralten, rätselhaft verstrickten Olivenbäume gleichen unrettbar verknoteten Schlangen, erstarrt, mitten im Kampf, durch ein schreckliches Zauberwort.

Aber nun geht eine Angst durch den Garten: etwas wie Angst oder nahes Glück. Wir alle, unter der drohenden Macht des beklemmenden Rätsels eines unsagbar traurigen und verwunschenen Daseins, fühlen den nahen Donner des Gottes voraus. Mächtig grollt es fern auf; und Zeus winkt mit der Braue ... Kirke erwartet Zeus.

Ehe man Potamo auf Korfu erreicht, überschreitet man einen kleinen Fluß. Die Ortschaft ist mit grauen Häuschen und einem kleinen Glockenturm auf eine sanft ansteigende Berglehne zwischen Ölbäume und Zypressen hingestreut. Unter den Bewohnern des Ortes, die alle dunkel sind, fällt ein Schmied oder Schlosser auf, der in der Tür seiner Werkstatt mit seinem Schurzfell dasteht, blauäugig, blond und von durchaus kernigem, deutschem Schlag, seiner Haltung und dem Ausdruck seines Gesichtes nach.

Das Tal hinter Potamo entwickelt die ganze Fülle der fruchtbaren Insel. Auf saftigen Wiesenabhängen langhalmiger, üppiger Gräser und Blumen, stehen, Wipfel an Wipfel, Orangenbäume, jeder mit einem Reichtum schwerer und reifer Früchte durchwirkt. Die gleiche, lastende Fülle ist, links vom Wege, in die Talsenkung hinein verbreitet und jenseit die Abhänge hinauf, bis unter die allgegenwärtigen Ölbäume. Fruchtbare Fülle liegt wie ein strenger Ernst über diesem gesegneten Tal. Es ist von Reichtum gleichsam beschwert bis zur Traurigkeit. Es ist etwas fronmäßig Lasttragendes in diesem Überfluß, so daß hier wiederum das Mysterium der Fruchtbarkeit, beinahe zu Gestalten verdichtet, dem inneren Sinne sich aufdrängt. Hier scheint ein dämonischer Reichtum wie dazu bestimmt, verschlagenen Seefahrern sich für eine angstvolle Schwelgerei darzubieten, panischen Schrecknissen nahe.

Gestrüppen, wilden Dickichten gleich, steigen Orangengärten in die Schluchten hinunter, die von uralten Oliven und Zypressen verfinstert sind und locken von dort her, aus der verschwiegenen Tiefe mit ihrer süßen, schweren, fast purpurnen Frucht. Man spürt das Gebärungswunder, das Wunder nymphenhafter Verwandlungen: ein Wirken, das ebenso süß, als qualvoll ist.

Ich sollte hier der Orange von Korfu, als der besten der Welt begeistert huldigen! — Man gehe hin und genieße sie.

Die Straße steigt an und bei einer Wendung tut sich, weithin gedehnt, eine sanfte Tiefe dem Blicke auf: die Ebene zwischen Govino und Pyrgi ungefähr, mit ihren umgrenzenden Höhenzügen. Wälder von Olivenbäumen bedecken sie, ja Gipfel, Abhänge und Ebene überzieht ein einziger Wald. Der majestätische Ernst des Eindrucks ist mit einem unsäglich weichen Reiz verbunden.

Eine Biegung der Straße enthüllt teilweise die blauleuchtende Bucht und die Höhe des San Salvatore dahinter. Zum Ernst, zur Einfalt, zur Großheit, darf man sagen, tritt nun die Süße. — Wir wandeln unter die Wälder hinein. Das Auge wird immer wieder gefesselt von dem unvergleichlichen Linienreiz der zerlöcherten und zerklüfteten Riesenstämme, von denen einige zerrissen und in wilde Windungen zerborsten, doch, mit erzenem, unbeweglichem Griff in die Erde verknotet, aufrecht geblieben sind.

Der Himmel ist grau und bewölkt. Wir entdecken in der Tiefe der fruchttragenden Waldungen Kinder, Hirtinnen mit gelben Kopftüchern. Bis an die Straße zu uns her sind kleine, wollige, unwahrscheinliche Jesusschäfchen verstreut. Ich winke einer der kleinen Hirtinnen: sie kommt nicht leicht. Ihr Dank für unsere Gabe ist ganz Treuherzigkeit.

Schemenhaft flüstern die Ölzweige. Weithin geht und weither kommt ewiges, sanftes, fruchtbares Rauschen.

Wir unternehmen heut eine Fahrt nach Pelleka. Dort, von einem gewissen Punkte aus, überblickt man einen sehr großen Teil der Insel, die Buchten gegen Epirus hin und zugleich das freie Jonische Meer.

Heute, am Sonntag, lehnen etwa hundert Männer über die Mauer der Straße, wo diese eine Kehre macht und gleichsam eine Terrasse oder Rampe der Ortschaft bildet. Unser Wagen wird sogleich von einer großen Menge erbärmlich schmutziger Kinder umringt, die zumeist ein verkommenes Ansehen haben und schlimm husten. Mit uns dem gesuchten Aussichtspunkt zusteigend — wir haben den Wagen verlassen! — verfolgen uns die Kinder in hellen Haufen. Eingeborene Männer versuchen es immer wieder, sie zu verscheuchen, stets vergeblich. Die Kleinen lassen uns vorüber, stehen ein wenig, suchen uns aber gleich darauf wieder auf kürzeren Wegen, rennend, springend, stürzend, einander stoßend, zuvor zu kommen, um mit zäher Unermüdlichkeit uns wiederum anzubetteln.

Sie sind fast durchgängig brünett. Aber es ist auch ein blondes Mädchen da, blauäugig und von zart weißer Haut: ein großer, vollkommen deutscher Kopf, der als solcher auf einem Leiblschen Bilde stehen könnte. Bei diesem Anblick beschleicht mich eine gewissermaßen irrationale Traurigkeit, denn das Mädchen ist eigentlich die vergnügteste unter ihren zahllosen dunklen Zufallsschwestern.

In Gruppen und von den Männern gesondert, stehen am Eingang und Ausgang des kleinen Fleckens die Frauen von Pelleka. Sie machen in der stämmigen Fülle des Körpers und der bunten Schönheit der griechischen Tracht den Eindruck der Wohlhabenheit. Das reiche Haar, das ihre Köpfe in stolzer Frisur umgibt, ist nicht nur ihr eigenes, sondern durch den Haarschatz von Müttern, Großmüttern und Urgroßmüttern vermehrt, der als heilige Erbschaft betrachtet wird.

Heut, soeben, begann ich den letzten Tag, der noch auf Korfu enden wird. Zum Fenster hinausblickend, gewahre ich in der Nähe des Abfallhaufens eine Versammlung von etwa zwanzig Männern: sie umstehen einen vom Regen noch feuchten Platz, auf dem sich, wie kleine zerknüllte Lümpchen, mehrere schmutzige Drachmenscheine befinden. Man schiebt sie mit Stiefelspitzen von Ort zu Ort. Einer der Männer wirft vom Handrücken aus zwei kupferne Münzen in die Luft, und je nachdem sie auf dem Kopfe der Könige liegen, oder diesen nach oben kehren, entscheiden sie über Verlust und Gewinn. Nachdem ein Wurf des Glücksspiels geschehen ist, nimmt einer der Spieler, ein schäbiger Kerl, als Gewinner den ziemlich erheblichen Einsatz vom Erdboden auf und steckt ihn ein.

Die Bevölkerung Korfus krankt an dieser Spielleidenschaft. Es werden dabei von armen Leuten Gewinne und Verluste bestritten, die in keinem Vergleich zu ihrem geringen Besitze stehen. Man sucht dieser Spielwut entgegenzuwirken. Aber, trotzdem man das stumpfsinnige Laster, sofern es in Kneipen oder irgendwie öffentlich auftritt, unter Strafe stellt, ist es dennoch nicht auszurotten. Macht doch die ganze Bevölkerung gemeinsame Sache gegen die Polizei! So sind zum Beispiel die Droschkenkutscher auf der breiten Straße, in die unser Sackgäßchen mündet, freiwillige Wachtposten, die den ziemlich sorglosen Übertretern der Gesetzesbestimmungen soeben die Annäherung eines Polizeimannes durch Winke verkündigen, worauf sich der Schwarm sofort zerstreut.

Ein griechischer Dampfer liegt am Ufer. Ein italienischer kommt eben herein. Ihm folgt die „Tirol“ vom Triester Lloyd. Menschen und Möwen werden aufgeregt.

Die Einschiffung ist nicht angenehm. Wir sind hinter einem Berg von Gepäck ins Boot gequetscht, und jeden Augenblick drohen die hohen Wogen das überladene Fahrzeug umzuwerfen.

Selten ist der Aufenthalt an Deck eines Schiffes im Hafen angenehm. Das Idyll, sofern nicht das Gegenteil eines Idylls im Schicksalsrate beschlossen ist ... das Idyll beginnt immer erst nach der Abfahrt.

Eine schlanke, hohe, jugendschöne Engländerin mit den edlen Zügen klassischer Frauenbildnisse ist an Bord. Seltsam, ich vermag mir das homerische Frauenideal, vermag mir eine Penelope, eine Nausikaa, nur von einer so gearteten Rasse zu denken.

Langsam gleitet Korfu, die Stadt, und Korfu, die Insel, an uns vorüber: die alten Befestigungen, die Esplanade, die Strada marina am Golf von Kastrades, auf der ich so oft nach dem königlichen Garten, nach dem Garten der Kirke, gewandert bin. Der Garten der Kirke selbst gleitet vorüber. Ich nehme mein Fernglas und bin noch einmal an dem lieblichen, jetzt in Schatten gelegten Ort, wo die Trümmer des kleinen antiken Tempelchens einsam zurückbleiben, und wo ich, seltsam genug bei meinen Jahren, fast wunschlos glückliche Augenblicke genoß. Oft sah ich von dort aus Schiffe vorübergleiten und bin nun selbst, der vorübergleitet auf seinem Schiff. Über den dunklen Wipfelgebieten des Gartens steht die Sonne hinter gigantischen Wolken im Niedergang und bricht über alles zu uns und zum Himmel hervor in gewaltigen, limbusartigen Strahlungen, und im Weitergleiten des Schiffes erfüllt mich nur noch der eine Gedanke: du bist auf der Pilgerfahrt zur Stätte des goldelfenbeinernen Zeus.

Die ersten Stunden auf klassischem Boden, nachdem wir in Patras Morgens gelandet sind, bieten lärmende unangenehme Eindrücke. Aber, trotzdem wir nun in einem Bahncoupé, und zwar in einem ziemlich erbärmlichen, sitzen, saugt sich das Auge an Felder und Hügel dieser an uns vorüberflutenden Landschaft fest, als wäre sie nicht von dieser Erde. Vielleicht lieben wir Träume mit stärkerer Liebe, als Wirklichkeit. Aber das innere Auge, das sich selbst im Schlafe oft genug weit öffnet, legt sich mitunter in den Wiesen, Hainen und Hügelländern zur Ruh, die sich einem äußeren Sinne im Lichte des wachen Tages schlicht und gesund darbieten. Und etwas, wie eines inneren Sinnes Entlastung spüre ich nun.

Also: um mich ist Griechenland. Das, was ich bisher so nannte, war alles andere, nur nicht Land. Die Sehnsucht der Seele geht nach Land, der Sehnsucht des Seefahrers darin ähnlich. Immer ist es zunächst nur eingebildet, wonach man sich sehnt, und noch so genaue Nachricht, noch so getreue Schilderung kann aus der schwebenden Insel der Phantasie kein wirklich am Grunde des Meeres verwurzeltes Eiland machen. Das vermag nur der Augenblick, wo man es wirklich betritt.

Was nun so lange durchaus nur ein bloßer Traum der Seele gewesen ist, das will eben diese Seele, vom Staunen der äußeren Sinne berührt, die, von dem Ereignis betroffen, rastlos verzückt, fast überwältigt umherforschen ... das will eben diese Seele nicht gleich für wahr halten. Auch deshalb nicht, weil damit in einem anderen Sinne etwas, zum mindesten der Teil eines Traumbesitzes, in sich versinkt. Dies gilt aber nur für Augenblicke. Es gibt in einem gesund gearteten Geiste keine Todfeindschaft mit der Wirklichkeit: und was sie etwa in einem solchen Geiste zerstört, das hilft sie kräftiger wiederum aufrichten.

Die Landschaft von Elis, durch die wir reisen, berührt mich heimisch. Wir haben zur Rechten das Meer, hinter roter Erde, in unglaublicher Farbenglut. Wie bläulicher Duft liegen Inseln darin: erst wird uns Ithaka, dann Cephalonia, später Zakynthos deutlich. Wir werden an Hügeln vorübergetragen, niedrigen Bergzügen, vor denen Fluren sich ausbreiten, die mit Rebenkulturen bestanden sind. Die Berge zur Linken weichen zurück hinter eine weite Talebene, die sie mit ihren Schneehäuptern begleiten. Einfache, grüne Weideflächen erfreuen den Blick. Und plötzlich erscheinen Bäume, einzelstehend, knorrig, weitverzweigt, die für das zu erklären, was sie wirklich sind, ich kaum getraue. Aber es sind und bleiben doch Eichen, deutsche Eichen, so alt und mächtig entwickelt, wie in der Heimat sie gesehen zu haben ich mich nicht erinnern kann.

Stundenweit dehnen sich nun diese Eichenbestände. Doch sind die jetzt noch fast kahlen Kronen so weit voneinander entfernt, daß ihre Zweige, so breit sie umherreichen, sich nicht berühren. In den einsamen Weideländern darunter zeigen sich hie und da Hirten mit Herden.

Es kommt mir vor, als ob ich unter den vielen, die mit uns reisen, einem großartigen Festtumulte zustrebte. Und durchaus ungewollt drängt sich mir nach und nach die Vision eines olympischen Tages auf: der Kopf und nackte Arm eines jungen Griechen, ein Schrei, eine Bitte, ein Pferdegewieher, Beifallstoben, ein Fluch des Besiegten. Ein Ringer, der sich den Schweiß abwischt. Ein Antlitz, im Kampfe angespannt, fast gequält in übermenschlicher Anstrengung. Donnernder Hufschlag, Rädergekreisch: alles vereinzelt, blitzartig, fragmentarisch.

Auf diesem verlassenen Festplatz ist kaum etwas anderes, als das sanfte und weiche Rauschen der Aleppokiefer vernehmlich, die den niedrigen Kronoshügel bedeckt und hie und da in den Ruinen des alten Tempelbezirks ihre niedrigen Wipfel ausbreitet.

Dieses freundliche Tal des Alpheios ist dermaßen unscheinbar, daß man, den ungeheuren Klang seines Ruhmes im Herzen, bei seinem Anblick in eigentümlicher Weise ergriffen ist. Aber es ist auch von einer bestrickenden Lieblichkeit. Es ist ein Versteck, durch einen niedrigen Höhenzug jenseits des Flusses — und diesseits durch niedrige Berge getrennt von der Welt. Und jemand, der sich von dieser Welt ohne Haß zu verschließen gedächte, könnte nirgend geborgener sein.

Ein kleines, idyllisches Tal für Hirten — eine schlichte, beschränkte Wirklichkeit! — mit einem versandeten Flußlauf, Kiefern und kärglichem Weideland, und doch: es mag hier gewesen sein, es weigert nichts in dem Pilger, für wahr hinzunehmen, daß hier der Kronide, der Ägiserschütterer Zeus, mit Kronos um die Herrschaft der Welt gerungen hat. — Das ist das Wunderbare und Seltsame.

Die Abhänge jenseit des Alpheios färben sich braun. Die Sonne eines warmen und reinen Frühlingstages dringt nicht mehr mit ihren Strahlen bis an die Ruinen, zu mir. Zwei Elstern fliegen von Baum zu Baum, von Säulentrommel zu Säulentrommel. Sie gebärden sich hier wie in einem unbestrittnen Bereich. Ein Kuckuck ruft fortwährend aus den Wipfeln des Kronoshügels herab. — Ich werde diesen olympischen Kuckuck vom zwölften April des Jahres Neunzehnhundertundsieben nicht vergessen.

Die Dunkelheit und die Kühle bricht herein. Noch immer ist das Rauschen des sanften Windes in den Wipfeln die leise und tiefe Musik der Stille. Es ist ein ewiges, flüsterndes Aufatmen, traumhaftes Aufrauschen, gleichsam Aufwachen, von etwas, das zugleich in einem schweren, unerwecklichen Schlaf gebunden ist. Das Leben von einst scheint ins Innere dieses Schlafes gesunken. Wer nie diesen Boden betreten hat, dem ist es schwer begreiflich zu machen, bis zu welchem Grade Rauschen und Rauschen verschieden ist.

Es ist ganz dunkel geworden. Ich unterliege mehr und mehr wieder inneren Eindrücken gespenstischer Wettspiele. Es ist mir, als fielen da und dorther Schreie von Läufern und Ringern aus der nächtlichen Luft. Ich empfinde Getümmel und wilde Bewegungen; und diese hastig fliehenden Dinge begleiten mich wie irgendein Rhythmus, eine Melodie, dergleichen sich manchmal einnistet und nicht zu tilgen ist.

Plötzlich wird, von irgendeinem Hirtenjungen gespielt, der kunstlose Klang einer Rohrflöte laut: er begleitet mich auf dem Heimwege.

Der Morgen duftet nach frischen Saaten und allerlei Feldblumen. Sperlinge lärmen um unsere Herberge. Ich stehe auf dem Vorplatz des hübschen, luftigen Hauses und überblicke von hier aus das enge, freundliche Tal, das die olympischen Trümmer birgt. Hähne krähen in den Höfen verschiedener kleiner Anwesen in der Nähe, von denen jedoch hier nur eines, ein Hüttchen, am Fuße des Kronoshügels, sichtbar ist.

Man müßte ein Tälchen von ähnlichem Reiz, ähnlicher Intimität vielleicht in Thüringen suchen. Wenn man es aber so eng, so niedlich und voller idyllischer Anmut gefunden hätte, so würde man doch nicht, wie hier, so tiefe und göttliche Atemzüge tun.

Mich durchdringt eine staunende Heiterkeit. Der harzige Kiefernadelduft, die heimisch-ländliche Morgenmusik beleben mich. Wie so ganz nah und natürlich berührt nun auf einmal das Griechentum, das durchaus nicht nur im Sinne Homers oder gar im Sinne der Tragiker zu begreifen ist. Viel näher in diesem Augenblick ist mir die Seele des Aristophanes, dessen „Frösche“ ich von den Alpheiossümpfen herüber quaken höre. So laut und energisch quakt der griechische Frosch — ich konnte das während der gestrigen Fahrt wiederholt bemerken! — daß er literarisch durchaus nicht zu übersehen, noch weniger zu überhören war.

Überall schlängeln sich schmale Pfade über die Hügel und zwischen den Hügeln hindurch. Sie sind wie Bänder durch einen Flußlauf gelegt, der zum Alpheios fließt. Kleine Karawanen, Trupps von Eseln und Mauleseln tauchen auf und verschwinden wieder. Man hört ihre Glöckchen, bevor man die Tiere sieht, und nachdem sie den Gesichtskreis verlassen haben. Am Himmel zeigen sich streifige Windwolken. In der braunen Niederung des Alpheios weiden Schafherden.

Man wird an ein großartiges Idyll zu denken haben, das in diesem Tälchen geblüht hat. Es lebte hier eine Priestergemeinschaft nahe den Göttern; aber diese, Götter und Halbgötter, waren die eigentlichen Bewohner des Ortes. Wie wurde doch gerade dieses anspruchslose Stückchen Natur so von ihnen begnadet, daß es gleich einem entfernten Fixstern — einer vor tausend Jahren erloschenen Sonne gleich — noch mit seinem vollen, ruhmstrahlenden Lichte in uns ist?

Diese bescheidenen Wiesen und Anhöhen lockten ein Gedränge von Göttern an, dazu Scharen glanzbegieriger Menschen, die von hier einen Platz unter den Sternen suchten. Nicht alle fanden ihn, aber es lag doch in der Macht des olympischen Zweiges, von einem schlichten Ölbaum dieser Flur gebrochen, Auserwählten Unsterblichkeit zu gewähren.

Ich ersteige den Kronoshügel. Es riecht nach Kiefernharz. Einige Vögel singen in den Zweigen schön und anhaltend. Im Schatten der Nadelwipfel gedeiht eine zarte Ilexart. Die gewundenen Stämme der Kiefern mit tief eingerissener Borke haben etwas Wildkräftiges. Ich pflücke eine blutrote, anemonenartige Blume, überschreite das Band einer Wanderraupe, fünfzehn bis zwanzig Fuß lang. Die Windungen des Alpheios erscheinen: des Gottes, der gen Orthygia hinstrebt, jenseits des Meeres, wo Arethusa, die Nymphe, wohnt, die Geliebte.

Die Fundamente und Trümmer des Tempelbezirks liegen unter mir. Dort, wo der goldelfenbeinerne Zeus gestanden hat, auf den Platten der Cella des Zeustempels, spielt ein Knabe. Es ist mein Sohn. Etwas vollkommen Ahnungsloses, mit leichten, glücklichen Füßen die Stelle umhüpfend, die das Bildnis des Gottes trug, jenes Weltwunder der Kunst, von dem unter den Alten die Rede ging, daß, wer es gesehen habe, ganz unglücklich niemals werden könne.

Die Kiefern rauschen leise und traumhaft über mir. Herdenglocken, wie in den Hochalpen oder auf den Hochflächen des Riesengebirges, klingen von überall her. Dazu kommt das Rauschen des gelben Stroms, der in seinem breiten, versandeten Bette ein Rinnsal bildet, und das Quaken der Frösche in den Tümpeln stehender Wässer seiner Ufer.

Immer noch hüpft der Knabe um den Standort des Götterbildes, das, hervorgegangen aus den Händen des Phidias, den Wolkenversammler, den Vater der Götter und Menschen darstellte; und ich denke daran, wie, der Sage nach, der Gott mit seinem Blitz in die Cella schlug und auf diese Art dem Meister seine Zufriedenheit ausdrückte. Was war das für ein Meister und ein Geschlecht, das Blitzschlag für Zustimmung nahm! Und was war das für eine Kunst, die Götter zu Kritikern hatte!

Die Hügel jenseits des Alpheios bilden eine Art Halbkreis, und ich empfinde sie fast, unwillkürlich forschend hinüberblickend, als einen amphitheatralischen Rundbau für göttliche Zuschauer. Rangen doch auf dem schlichten Festplatz unter mir Götter und Menschen um den Preis.

Meinen Sinn zu den Himmlischen wendend, steige ich langsam wieder in das Vergessenheit und Verlassenheit atmende Wiesental: das Tal des Zeus, das Tal des Dionysos und der Chariten, das Tal des idäischen Herakles, das Tal der sechzehn Frauen der Hera, wo auf dem Altar des Pan Tag und Nacht Opfer brannten, das Tal der Sieger, das Tal des Ehrgeizes, des Ruhmes, der Anbetung und Verherrlichung, das Tal der Wettkämpfe, wo es dem Herakles nicht erspart blieb, mit den Fliegen zu kämpfen, die er aber nur mit Hilfe des Zeus besiegte und dort hinüber, hinter das jenseitige Ufer des Alpheios, trieb.

Und wieder schreite ich zwischen den grauen Trümmern hin, die eine schöne Wiese bedecken. Überall saftiges Grün und gelbe Maiblumen. Das Elsternpaar von gestern fliegt vor mir her. Die Säulen des Zeustempels liegen, wie sie gefallen sind: die riesigen Porostrommeln schräg voneinander gerutscht. Überall duftet es nach Blumen und Thymian um die Steinmassen, die sich im wohltätigen Scheine der Morgensonne warm anfühlen. Von einem jungen Ölbäumchen, nahe dem Zeustempel, breche ich mir, in unüberwindlicher Lüsternheit, seltsamerweise zugleich fast scheu wie ein Dieb, den geheiligten Zweig.

Abschiednehmend trete ich heut das zweitemal vor die Giebelfiguren des Zeustempels, in dem kleinen Museum zu Olympia, und dann vor den Hermes des Praxiteles. Ich lasse dahingestellt, was offenkundig diese Bildwerke unterscheidet, und sehe in Hermes weniger das Werk des Künstlers, als den Gott. Es ist hier möglich, den Gott zu sehen, in der Stille des kleinen Raums, an den die Äcker und Wiesen dicht herantreten. Und so gewiß man in den Museen der großen Städte Kunstwerke sehen kann, vermag man hier in die lebendige Seele des Marmors besser zu dringen und fühlt heraus, was an solchen Gebilden mehr, als Kunstwerk ist. Die griechischen Götter sind nicht von Ewigkeit. Sie sind gezeugt und geboren worden.

Dieser Gott ist besonders bedauernswert in seiner Verstümmelung, da ihm eine überaus zärtliche Schönheit, ein weicher und lieblicher Adel eigen ist. Ambrosische Sohlen sind immer zwischen ihm und der Erde gewesen. Man hat ein Bedauern mit seiner Vereinsamung, weil die unverletzliche, unverletzte, olympisch-weltferne Ruhe und Heiterkeit noch auf seinem Antlitz zu lesen ist, während draußen Altäre und Tempel, fast dem Erdboden gleichgemacht, in Trümmern liegen.

Seltsam ist die hingebende Liebe und Schwärmerei, die dem Bildner den Meißel geführt hat, als er den Rinderdieb, den Schalk, den Täuscher, den schlauen Lügner, den lustigen Meineidigen, den Maultier-Gott und Götterboten darstellte, der allerdings auch die Leier erfand.

Wie schwärmende Bienen am Ast eines Baumes, so hängen die Menschen am Zuge, während wir langsam in Patras einfahren. Lärm, Schmutz, Staub überall. Auch noch in das Hotelzimmer dringt der Lärm ohrenbetäubend. Geräusche, als ob Raketen platzten oder Bomben geworfen würden, unterbrechen das Gebrüll der Ausrufer. Patras ist, nächst dem Piräus, der wichtigste Hafenplatz des modernen Griechenland. Wir sehnen uns in das Unmoderne.

Endlich, nachdem wir eine Nacht hier haben zubringen müssen, sitzen wir, zur Abfahrt fertig, wieder im Bahncoupé. Vor den Türen der Waggons spielt sich ein tumultuarisches Leben mit allerlei bettelhaften Humoren ab. Ein junger, griechischer Bonvivant schenkt einem zerlumpten, lümmelhaft aussehenden Menschen Geld, zeigt flüchtig auf einen der jugendlichen Händler, die allerlei Waren feilbieten, und sofort stürzt sich der bezahlte, tierische Halbidiot auf eben den Händler und walkt ihn durch. Noch niemals habe ich überhaupt binnen kurzer Zeit so viele, wütende Balgereien gesehen. An zwei, drei Stellen des Volksgewimmels klatschen fast gleichzeitig die Maulschellen. Man verfolgt, bringt zu Fall, bearbeitet gegenseitig die Gesichter mit den Fäusten: alles, wie wenn es so sein müßte, in großer Harmlosigkeit.

Zu den schönsten Bahnlinien der Welt gehört diejenige, die von Patras, am Südufer des korinthischen Golfes entlang, über den Isthmus nach Athen führt. Der Golf und seine Umgebung erinnern an die Gegenden des Gardasees. Paradiesische Farbe, Glanz, Reichtum und Fülle in einer beglückten Natur. Der Isthmus zeigt einen anderen Charakter: Weideflächen, vereinzelte Hirten und Niederlassungen. Am Nordrand durch Hügel begrenzt, die, bedeckt von den Wipfeln der Aleppo-Kiefer, zum Wandern anlocken. Alles ist hier von einer erfrischenden, beinahe nordischen Einfachheit.

Die grünen Flächen der Landenge liegen in beträchtlicher Höhe über dem Meere. Nach den großartigen und prunkhaften Wirkungen des peloponnesischen Nordufers überrascht diese schlichte und herbe Landschaft und berührt wohltätig. Eine Empfindung kommt über mich, als sähe ich diese Fluren nicht zum ersten Mal. Das Vertraute daran ist, was überrascht. Ich kann nicht sagen, daß mich etwa je auf der italienischen Halbinsel eine Empfindung des Heimischen, so wie hier, beschlichen hätte. Dort blieb immer der Reiz: das schöne Fremdartige. Ich spüre schon jetzt: ich liebe dies Land. Schon jetzt, im Anfang, erfaßt die Erkenntnis mich, wie ein Rausch, daß eben nur dieser Grund die wahre Heimat der Griechen sein konnte.

Ich spreche den Namen Theseus aus. Und nun hat sich in mir ein psychischer Vorgang vollzogen, der mich, angesichts des isthmischen, ernsten Landgebiets, der griechischen Art, sich Halbgötter vorzustellen, näher bringt. Ich empfinde und sehe in Theseus den Mann von Fleisch und Blut, der wirklich gelebt und dessen Fuß diese Landenge überschritten hat; der, zum Heros gesteigert, noch immer so viel vom Menschen besaß, als vom Gott und auch so noch mit der Stätte seines Wanderns und Wirkens verbunden blieb.

Warum scheuen wir uns und erachten für trivial, unsere heimischen Gegenden, Berge, Flüsse, Täler zu besingen, ja, ihre Namen nur zu erwähnen in Gebilden der Poesie? Weil alle diese Dinge, die als Natur jahrtausendelang für teuflisch erklärt, nie wahrhaft wieder geheiligt worden sind. Hier aber haben Götter und Halbgötter, mit jedem weißen Berggipfel, jedem Tal und Tälchen, jedem Baum und Bäumchen, jedem Fluß und Quell vermählt, alles geheiligt. Geheiligt war das, was über der Erde, auf ihr und in ihr ist. Und rings um sie her, das Meer, war geheiligt. Und so vollkommen war diese Heiligung, daß der Spätgeborene, um Jahrtausende Verspätete, daß der Barbar noch heut — und sogar in einem Bahncoupé — von ihr im tiefsten Wesen durchdrungen wird.

Man muß die Bäume dort suchen, wo sie wachsen, die Götter nicht in einem gottlosen Lande, auf einem gottlosen Boden. Hier aber sind Götter und Helden Landesprodukte. Sie sind dem Landmann gewachsen, wie seine Frucht. Des Landbauers Seele war stark und naiv. Stark und naiv waren seine Götter.

Theseus, um es noch einmal zu sagen, ist also für mich kein riesenmäßiger, leerer Schemen mehr, ich empfinde ihn einerseits nah, schlicht und materialisch, als Kind der Landschaft, die mich umgibt. Andererseits erkenne ich ihn als das, wozu ihn die Seele des Griechen erhoben hat, die aber doch Gott, wie Landeskind, an die Heimat bannte.

Die Landschaft behält, von einer Strecke dicht über dem Meere abgesehen, fortan den ernsten Ausdruck. Der Abend beginnt zu dämmern, ja, verdüstert sich zu einer großartigen Schwermut, von einem Zauber, der eher nordisch, als südlich ist. Es fällt lauer Regen. Das graue Megara, das einen Hügel überzieht, wirkt wie eine geplünderte Stadt. Zwischen Schutthaufen, in ärmlichen Winkeln halb eingestürzter Häuser, scheinen die Menschen zu leben. Man glaubt eine Stadt zu sehen, über die ein Eroberer mit Raub, Brand und Mord seinen Weg genommen hat.