The Project Gutenberg EBook of Siebeneichen, by Gustav Hildebrand

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Siebeneichen

Roman aus dem Alt-Meißner Land

Author: Gustav Hildebrand

Illustrator: Josef Windisch

Release Date: November 24, 2018 [EBook #58342]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK SIEBENEICHEN ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter bzw. unterstrichener Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Siebeneichen

Roman

aus

dem Alt-Meißner Land

von

Gustav Hildebrand

Mit Federzeichnungen von Josef Windisch

Karl Voegels Verlag G. m. b. H., Berlin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten

Copyright by Karl Voegels Verlag G. m. b. H., Berlin 1912

| Kapitel | Seite | |

| 1. | Vor fünf Jahren | 7 |

| 2. | Das Wiedersehen | 21 |

| 3. | Frau Magdalena erlebt eine Überraschung | 33 |

| 4. | Eine stürmische Ratsversammlung | 39 |

| 5. | Der Amtmann im Urteil der Bürgerschaft | 53 |

| 6. | Unerwarteter Besuch im Rathaus | 63 |

| 7. | Eine große Enttäuschung | 75 |

| 8. | Zwei bewegte Unterredungen | 82 |

| 9. | Im Schatten des alten Markgrafenschlosses | 98 |

| 10. | Der neue Herr | 112 |

| 11. | Der Kurier des Herzogs | 120 |

| 12. | Benedikt Biertimpel | 128 |

| 13. | Drei Fragen | 136 |

| 14. | Nächtlicher Besuch im Dom | 155 |

| 15. | Die Sterne schweigen | 171 |

| 16. | Wider die Brüder des heiligen Franziskus | 178 |

| 17. | Das Geheimnis | 188 |

| 18. | Die beiden roten Rosen | 200 |

| 19. | Im »Gasthof zur Dürren Henne« | 206 |

| 20. | Das Schönste, was ihr der Spielmann gesungen | 221 |

| 21. | Rebbe Liebmann, der alte Jude | 229 |

| 22. | Die drei Getreuen | 234 |

| 23. | Der Ritt nach Dresden | 255 |

| 24. | Unter den sieben Eichen | 259 |

Zu alten Zeiten bedeckte das heutige Sachsen dichter Wald. Näheres über seinen damaligen Zustand wissen wir nicht. Das Land ist viel später als der Westen Germaniens in die Geschichte eingetreten. Tacitus verwechselte die Elbe mit der Saale, indem er diese als Hauptstrom bezeichnete, während er die Elbe für einen Nebenstrom hielt. Der erste römische Feldherr, der vom Rhein her am tiefsten in das unwegsame Land der Germanen eindrang, war Drusus; er erblickte den mittleren Lauf der Elbe. Den Boden Sachsens aber werden die Legionen der Römer wohl niemals betreten haben.

Nach ihm näherte sich erst Germanicus wieder dem Herzen des Landes. Seine Abberufung vereitelte das weitere Vordringen. Die Hand der Geschichte zog sich schon wieder zurück, nachdem sie den Saum des Schleiers kaum berührt hatte, der über diese Gegend gebreitet war.

Jahrhunderte vergingen. Da kam die Völkerwanderung. Ihr Strom riß die an der oberen Elbe sitzenden germanischen Stämme südwestlich mit fort. Das freigewordene Land besetzte ein slawisches Volk, die Daleminzier.[8] Ihrem weiteren Vordringen nach dem Westen trat das Germanentum hartnäckig entgegen und warf die Slawen über die Saale zurück. Zur Befestigung dieser Grenzscheide wurden längs des Stromes deutsche Burgen errichtet.

Unter Karl dem Großen begannen dann die erbitterten Kämpfe zur Wiedergewinnung des verlorenen Landes zwischen Saale und Elbe. Seine Nachfolger setzten den blutigen Streit mit immer geringeren Erfolgen fort. Zuletzt stockten die Kämpfe ganz. Streitigkeiten unter den deutschen Stämmen und Kriege gegen andere Feinde lenkten davon ab. Nur die der slawischen überlegene deutsche Kultur stritt friedlich weiter.

Da kam König Heinrich der Erste zur Regierung. Nach Unterwerfung seiner Feinde und Einigung aller deutschen Stämme trieb nunmehr dieser tatkräftige Fürst seine Reiterscharen siegreich gegen die Slawen vor. Der Entscheidungskampf brach an, als die Daleminzier alle Streitkräfte dicht vor der Elbe zusammenzogen und in ihre feste Burg Gana bei Lommatzsch im heutigen Sachsen warfen. Nach zwanzigtägiger Belagerung wurde die Feste unter großen Opfern erstürmt. Was an wehrfähiger Mannschaft vorhanden war, mußte über die Klinge springen. Der Rest des Slawenheeres wich über den Strom zurück. Das Land bis zur Elbe war wieder deutsch!

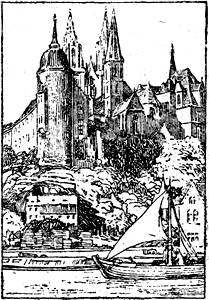

Nun befestigte König Heinrich die Stromlinie durch Anlage starker Burgen. So entstand im Jahre 928 die Burg Meißen, benannt nach dem vorbeifließenden Bache Misni. Ihr zu Füßen erblühte der Burgflecken gleichen Namens. An die Spitze der jungen Mark setzte König[9] Heinrich einen Markgrafen. Zudem wurde Meißen Bischofsitz. Der Dom wurde etwa dreihundert Jahre danach errichtet. Arnold von Westfalen baute später das Schloß von Grund neu auf.

Die Albrechtsburg zu Meißen wurde als eine Hochwacht des Deutschtums gegen die andrängenden Slawen gebaut. Sie erzählt die Geschichte des Landes von den entfernten Zeiten an, in denen das Bandum am Wurfspieß des deutschen Häuptlings flog, bis herein in unsere Tage, wo die weißgrüne Flagge des sächsischen Volkes auf ihren Türmen weht.

Die Maiensonne schien warm auf den Marktplatz von Meißen herab.

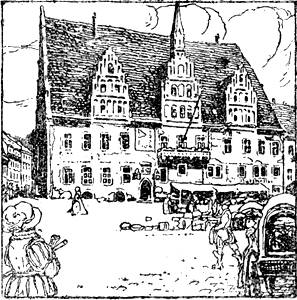

Am Vormittag hatte hier geschäftiges Treiben geherrscht, denn es war Markttag gewesen. Wie von alters her waren die Landleute von Zehren, Meisa und Cölln hereingekommen, um Fleisch, Geflügel, Kraut und Obst feilzubieten. Neben ihnen hatten Händler ihre Stände errichtet, auf denen allerlei ausgebreitet war: Tuchballen, Schuhe von derbem Leder, wollene Hauben und bunte Tücher. Die Hausfrauen waren von einem zum andern gegangen, um das Gewebe der wollenen Waren sorgfältig zwischen Daumen und Zeigefinger zu prüfen oder nach dem Marktpreis der Lebensmittel zu fragen. Auch die liebe Jugend hatte sich wie immer beizeiten eingestellt, das Gewirr vermehrend und den Lärm, den die Ausrufenden und Feilschenden verursachten, durch ihr Geschrei erheblich steigernd. Denn der junge Nachwuchs hat es zu allen Zeiten verstanden, sich bei mancherlei Gelegenheit unnütz zu machen.

Neue Käufer hatten die mit beladenen Körben nach Hause zurückkehrenden ersetzt, bis die Fülle der Waren allmählich arg zusammengeschmolzen war. So war der Vormittag hingegangen. Und als gegen die Mittagstunde die am Rathaus ausgesteckt gewesene rote Fahne weggenommen wurde, das Zeichen, daß für die Verkäufer das Marktrecht erloschen war, hatten diese die zurückgebliebenen Vorräte eingepackt und die Stadt zu Fuß oder zu Wagen wieder verlassen.

Jetzt war der Marktplatz menschenleer.

An einem Hause zwischen Kirche und Burggasse lehnte ein junger Mann und sah mit versonnenen Blicken den schreienden Spatzen zu, die um die verstreuten Abfälle kämpften. Der Jüngling war schlank gewachsen wie eine Haselrute, und seine feinen Glieder steckten in einem zierlich gearbeiteten Gewand von rotem, lundischem Tuch. Das edel geschnittene Gesicht von blasser Farbe war nur wenig gebräunt. Das weiche, braune Haar, das bis auf den gestickten weißen Schulterkragen sich herabkräuselte, ließ erkennen, daß der Jüngling aus einem vornehmen Geschlecht stammen mußte. Ein schwarzsamtnes Barett, auf der linken Seite mit einem kurzen Reiherstutz verziert, vervollständigte seinen Anzug.

Gegenüber dem ehrwürdigen Rathaus in gotischem Stil, mit seinem mächtigen, spitzen Dach, stand auf der andern Seite des Marktes ein breites Haus mit reichverziertem, hohem Giebel. Es war eines der schönsten und stolzesten Gebäude der Stadt, und sein Besitzer mußte zu den angesehensten Bürgern Meißens gehören.

Auf diesem Hause hafteten wie gebannt die Augen des Jünglings. Er kannte die reiche Portalbekrönung unter[11] der sich das Bogenprofil der kunstvoll geschnitzten Haustür etwas nach vorn neigte, verziert mit Blumen und Früchten, die eines Meisters Hand aus dem Elbsandstein herausgemeißelt hatte. Er kannte auch den Spruch, der um den runden Bogen lief:

Die Erinnerung des Jünglings eilte um ein paar Jahre zurück.

Draußen vor dem Lommatzscher Tor war es gewesen! Und ein strahlender Sommertag, der ihn verlockt hatte, oben auf der Höhe zu lustwandeln. Ach, es war ja sein letzter Tag, bevor er auf Jahre hinauszog! Seine Augen hatten noch einmal in Wehmut an dem schönen Bilde gehangen, das dem Beschauenden von dieser Stelle wird: – den scharfen Umrissen der altersgrauen Markgrafenburg mit ihren kühnen Zinnen, und auf dem ehrwürdigen Dom mit seinen schlanken, himmelragenden Türmen, deren Hintergrund die rebenbedeckten Weinberge des Spaargebirges bilden. Just wie heute war die Luft ein unermeßliches Strahlenmeer gewesen. In der Ferne, wo die Bergesgipfel dichter Wald bedeckte, waren dessen Farben sanft in das helle, sonnendurchflimmerte Himmelsblau geflossen. Und tief unter seinen Füßen hatte der Elbstrom gerauscht. Diese Schönheit hatten seine Blicke durstig eingesogen, damit er Jahre hindurch von der Erinnerung zehren könne.

Da hatte das Ohr des Schauenden plötzlich leises Kichern vernommen. Und als er sich umgesehen, war ihm ein wunderlicher Anblick geworden: unter dicht[12] belaubten alten Buchen und im hohen Grase halb verborgen, hatte ein junges Menschenkind gelegen, das ihn mit den lachenden Blicken eines Koboldes neugierig betrachtete.

Zögernd war er näher getreten. Doch hatte ihn die Erscheinung so überrascht, daß ihm anfänglich die Sprache versagte. Es war ein wahrhaftes Engelsantlitz mit großen, strahlenden Augen, in das er geschaut. Ein schwerer Kranz blonder Flechten, von denen ein sonniges Flimmern ausging, hatte die weiße Stirn umgeben.

Endlich hatte er gesagt:

»Wer bist du? – Bist du ein Mensch oder eine Waldfee?«

Da war das zierliche Wesen auf die Füße gesprungen, hatte vor Ausgelassenheit in die Hände geklatscht und hell aufgelacht, daß es geklungen, als wenn silberne Glöcklein angeschlagen würden.

»Also für eine Fee hältst du mich?« hatte sie endlich ausgerufen. »Du bist ein possierlicher Gesell! Wie heißt denn du?«

»Bernhard,« hatte er geantwortet und schüchtern hinzugefügt: »Und du?«

»Sonnhild!« hatte sie stolz erwidert.

»Sonnhild?« war es ihm leise entfahren. »Wie könntest du auch anders heißen als Sonnhild!«

Da hatte sie wieder gekichert. Und es war ihm noch einmal gewesen, als ob von ihrem goldfarbenen Haar flimmernde Funken aufsprühten.

»Aber ich will heimkehren,« hatte sie gesagt, »geh' mit mir.«

Nach Kinderart sich an den Händen fassend, waren[13] sie unter den Bäumen dahingeschlendert. Das schöne Mädchen an seiner Seite hatte unermüdlich geplaudert. Ihren strahlenden Augen war nichts verborgen geblieben, was am Wege lag. Bald zeigte sie ihm einen Durchblick zwischen den dichten Baumkronen, wo man am andern Ufer die rebenbedeckten Hügel sah, bald wies sie auf schöne Blumen und bunte Gräser, die inmitten des üppigen Mooses standen. Oder sie machte ihn verstohlen auf einen scheuen Vogel aufmerksam, der unhörbar von Zweig zu Zweig hüpfte.

So hatten sie endlich die Stadtmauer erreicht. Als sie durch das Lommatzscher Tor schritten, war hinter dem Fenster das Gesicht des steinalten Torwarts erschienen. Alsdann waren sie durch den tief eingeschnittenen Hohlweg zwischen dem Sankt Afrafelsen und dem mächtigen Burgberg zur Stadt hinabgegangen. Und als endlich die Burggasse hinter ihnen lag und sie über den Markt gingen, hatte das Mädchen gesagt:

»Nun bin ich zu Hause. Willst du mitkommen?«

Eine Weile war er vor dem hohen Haustor mit seinem reichen Holzschnitzwerk und den kunstvollen, schmiedeeisernen Beschlägen in Bewunderung stehengeblieben und hatte andächtig den Spruch gelesen, dessen verschnörkelte Buchstaben tief in den Stein gegraben waren. Dann hatte ihn das Mädchen an der Hand in den Hausflur gezogen.

Der Hausgang stellte eine geräumige, steinerne Halle dar mit hoher Decke, die, wie der Jüngling heute wußte, ein mächtiges Kreuzgewölbe bildete. Die starken Bogen, die dieses gliederten, ruhten seitlich auf herrlich gemeißelten steinernen Konsolen.

Nun hatte sie ihn über die Treppen und durch alle Gemächer des großen Hauses geführt.

Zuerst kamen sie in die Prunkstuben im ersten Stockwerk. Hier waren die Wände bis zur Decke hinauf mit Holzwerk getäfelt oder mit kostbaren Tapeten geschmückt. Mannsgroße venetianische Spiegel standen in den Ecken, feingewebte Vorhänge waren an den Fenstern aufgehängt, und prachtvolle Teppiche schmückten die Fußböden und Wände. Auf dem schweren Hausgerät, mit kunstvollem Schnitzwerk versehen, standen allerlei wunderliche Kuriositäten, wie Waffen und bemalte Geräte fremder Völker, ein ausgeblasenes Straußenei, polierte Muscheln, kunstvoll geschnitzte Kirschkerne, Töpfe mit Bildern versehen und marmorne Gliedmaßen, die in Italien ausgegraben sein sollten.

Des Mädchens flinke Zunge war nicht müde geworden, die Herkunft jedes Gegenstandes zu erklären.

Hier wieder standen Becher aus gemasertem Ahornholz, daneben feine Gläser oder Tongefäße und vielerlei Gerät von Sinn, das schon damals den Stolz der Hausfrau bildete. Dort waren schwere Weinkannen und breite Obstschalen, Teller, worein Figuren gegraben, hohe und vielarmige Tischleuchter, kunstvoll verzierte Trinkgefäße und Salzfäßlein. Und von der Decke der Stuben herab hingen messingne Lichthalter mit sechs oder acht Dillen.

Dies alles war geschickt und sinnig aufgestellt gewesen, nach dem alten Bedürfnis der deutschen Frauen, auch das Leblose gemütlich herzurichten.

Das Mädchen hatte des Jünglings wachsendes Erstaunen beobachtet und sich heimlich daran gefreut.

»Ist es bei dir zu Hause nicht ebenso?« hatte sie gefragt.

»So sieht es wohl nur bei reichen Bürgern aus,« war seine Antwort gewesen.

»Ja, bist du denn kein Bürgerkind?« war es der Erstaunten entfahren.

Da hatte er gefühlt, wie zum erstenmal ein flüchtiges Lächeln auf sein ernstes Gesicht getreten war, als er kurz erwiderte:

»Nein, das bin ich nicht.«

Dann war ihm im nächsten Stockwerk auf dem Treppenabsatz eine Handspritze gezeigt worden, neben einem großen Wasserfaß, und eine Anzahl Feuereimer, die an der niedrigen Decke hingen, ferner eine alte Rüstung, gekrönt mit einem zerhauenen Streithelm. Auch eine mächtige Lade stand dort, über der ein Pirschrohr hing samt der Pulverflasche.

In einer der Schlafstuben war ihm ein übergroß, gelb Himmelbette aufgefallen, zu dem eine Trittleiter hinaufführte, und in der Küche glänzten an der Wand kupferne Kessel und Schüsseln, Bratspieße, Pfannen und Wärmflaschen.

Hier hatte eine alte Frau auf den Knien gelegen und den Fußboden gescheuert. Sie war dürr wie ein Zaunstecken, und in dem strengen Gesicht saß eine spitzige Nase.

»Was für ein fremdes Gesicht ist das?« hatte sie mürrisch gefragt.

Noch bevor er hatte antworten können, war das Mädchen der Frau auf den Rücken gesprungen und hatte ihr die Arme um den Hals geschlungen. Da war die Alte böse geworden und hatte versucht, das Kind abzuschütteln.[16] Aber in der keifenden Stimme war soviel Zärtlichkeit gewesen, daß niemand die Entrüstung hätte ernst nehmen können. Bis endlich der Schelm von der Alten gelassen und ihn wieder aus der Küche gezogen hatte.

»Das ist unsere Hanne,« hatte sie erklärt.

Darauf waren sie durch Kammern gegangen, in denen Wolle hochgestapelt war.

»Dort ist die Werkstatt.« Mit diesen Worten hatte das Mädchen auf eine Tür gezeigt. Und als er sich umgeschaut, war in der offenen Tür die hohe Gestalt eines Mannes erschienen, der das Mädchen geliebkost und seinen Wildfang genannt hatte.

»Wie heißt du?« hatte ihn der Mann gefragt.

»Bernhard.«

»Und wer ist dein Vater?«

»Ernst von Miltitz!«

»Soso,« hatte da der Mann langsam erwidert, »also des Herzogs Hofmarschall ist dein Vater.«

Damit war die Tür zugefallen, und die beiden Kinder waren wieder allein gewesen.

»Wer war dieser Mann?« hatte er gefragt.

Da hatte sie gelächelt.

»Das weißt du nicht? Das war mein Vater, Georg Waltklinger, – der Burgemeister der Stadt!«

An uralten, geschnitzten Truhen vorbei, waren sie alsdann auf die hölzerne Galerie getreten, die in jedem Stockwerk rund um den Hof lief und Lustgänglein hieß. Hier saß eine Magd und schabte Möhren, und die alte Hanne hängte Wäsche auf die Leine.

Nun gingen sie wieder in das Haus zurück, und das[17] Mädchen ergriff wie draußen im Wald seine Hand und lief mit ihm treppauf, treppab und durch vielerlei Gelasse, deren Decken von starken Balken getragen wurden.

Der Jüngling empfand noch heute den unauslöschlichen Eindruck, den das alte Haus mit seinen breiten Treppen, den Kreuzgewölben, den eisenbeschlagenen Türen und den geheimnisvollen, dunklen Winkeln und vergitterten Fenstern auf ihn gemacht.

In einer der Stuben war er plötzlich stehengeblieben und hatte das Kind gefragt:

»Was ist das für ein gemalet Bildnis dort über der Stubentür? Wer ist dieser Mann, der mit so klugen Augen herabschaut?«

Daraufhin hatte das Mädchen mit mitleidigen Blicken geantwortet:

»Die alte Hanne schilt mich oft unwissend. Ich glaube aber, Bernhard, du bist es noch mehr als ich. Dieses Bildnis ist das des Doktors Martin Luther!«

Da war er aufgefahren:

»Derselbe Mann, der von Wittenberg aus die abscheuliche Lehre verbreitet, so gerichtet ist wider die hohen Sakramente der heiligen Kirche?«

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als das Mädchen mit funkelnden Augen dicht vor ihn getreten war.

»Du bist hier in einem gut lutherischen Hauses,« hatte sie schroff gesagt. »Und wenn wir Freunde bleiben wollen, darfst du niemals wieder so garstig sprechen!«

Darauf war er still gewesen, da er nicht wußte, was er hätte entgegnen sollen.

»Es ist Abend geworden, nun muß ich heimkehren,« sagte er endlich.

Da war sie bereit, ihn zu begleiten.

Die Sonne war mittlerweile tief hinabgesunken, und ihre Strahlen vergoldeten nur noch die obersten Simse und Fenster der alten Häuser am Markt. Auf den Gassen war es lebhafter geworden. In den Häusern bereiteten die Hausfrauen das Nachtmahl, und die Männer saßen nach vollbrachtem Tagewerk vor den Türen und plauderten mit den Vorübergehenden oder mit dem Nachbar drüben über der Gasse.

Er war mit dem Burgemeisterskind langsam die Fleischgasse hinabgeschritten, beim Hundewinkel vorbei und durch das Fleischtor ins Freie. Kaum daß ein Erwachsener ihrer sonderlich geachtet.

»Es ist bald Sonnenuntergang,« hatte das Mädchen draußen gesagt. »Daß ich nicht den Torschluß versäume!«

»Wie alt bist du?« hatte er sie gefragt.

»Zwölf Jahre. Und du?«

»Dreizehn.«

Mit einem Male war sie ihm entsprungen, nachdem sie noch den Letzten auf seine Schulter geschlagen. Aber im Nu war er hinterdrein gewesen und hatte sie gefangen und aus Übermut umschlungen. Und da sie sich lebhaft dagegen gewehrt, waren sie zusammen auf die Wiese gefallen, gerade am abschüssigen Uferrand der Triebisch. Zwar hatte er die Umarmung rasch gelöst, doch zu spät. Sie waren den Abhang hinabgekollert. Am Rande des Baches hatten sie sich aufgesetzt und über das kleine Abenteuer lustig gelacht. Bis das Mädchen plötzlich gemeint:

»Nun muß ich aber heimkehren. Wollen wir morgen wieder zusammen spielen?«

Aber er hatte wehmütig den Kopf geschüttelt und gesagt:

»Morgen in aller Frühe muß ich nach Dresden.«

»Kommst du bald wieder?« hatte sie gefragt.

»Nein,« war die Antwort gewesen, »ich bleibe dort auf Jahre.«

Und als sie ihn ungläubig angesehen, hatte er hinzugesetzt:

»Meine Eltern wohnen in Dresden. Ich bin nur für einige Wochen auf unserem Schlosse Siebeneichen gewesen. Ich werde an des Herzogs Hof erzogen.«

»O, du Armer!« hatte das Mädchen ausgerufen und ihn mitleidig angesehen. Aber schon war in ihrem Auge der Schalk wieder aufgeblitzt, und sie war eben im Begriff gewesen, ihn anzuschlagen und davon zu eilen, als er die Hände der neben ihm Sitzenden ergriffen und gefragt hatte:

»Ich habe heute deine Mutter ja nicht gesehen? Wo ist sie gewesen?«

Da hatte sie ihn ernst betrachtet.

»Hättest du sie gern gesehen?«

»Ja,« hatte er geantwortet, »du mußt eine recht gute Mutter haben.«

»Du bist ein lieber Junge, Bernhard,« hatte sie leise erwidert. »Habe Dank für deine freundlichen Worte. Meine Mutter ist seit vielen Jahren tot. Der Vater sagt, sie sei schon auf Erden ein Engel gewesen.«

Und wie sie das sprach, war ein schmerzlicher Zug in ihr liebliches Gesicht getreten. Doch hatte sie die Rührung bald niedergekämpft und ihn gefragt:

»Werden wir uns einmal wiedersehen?«

»Ganz bestimmt!« hatte er versichert.

Dabei war es ihm, als ob seine Augen feucht geworden. Beschämt hatte er sich abgewandt, als das Mädchen plötzlich die Arme um seinen Hals schlang und mit ihren Lippen flüchtig seinen Mund berührte. Alsdann war sie in Verwirrung aufgesprungen. Und als er neben ihr gestanden, hatte er gesehen, daß sie dunkelrot geworden war.

Da hatte er ihre Hand genommen und deutlich empfunden, wie auch ihm die helle Röte in die Schläfen schoß.

Endlich war es von seinen Lippen gekommen:

»Sonnhild – – ich werde dich nie vergessen!«

»Lebe wohl, Bernhard!« hatte sie gesagt.

»Lebe wohl, – Sonnhild!« hatte er erwidert und ihre Hand losgelassen.

Noch einen langen Blick, – dann war das Mädchen gegangen. Vor dem Stadttor war sie stehengeblieben und hatte sich noch einmal umgesehen. Ihre großen Augen waren voll Traurigkeit gewesen. Und die reichen Haarflechten, die das Kindergesicht einrahmten, hatten im Schein der untergehenden Sonne geleuchtet. Eine Sekunde später verschwand ihre lichte Gestalt in dem alten Tor.

Da hatte auch er sich umgewandt und war langsam nach Siebeneichen zurückgekehrt.

Der Jüngling sah noch immer mit träumenden Blicken über den sonnenbeschienenen Marktplatz. Wie oft hatte er nicht an dies alles gedacht! Aber so frisch wie heute waren die Farben des herrlichen Bildes nie gewesen, wenn es in seiner Erinnerung heraufgestiegen. Fünf Jahre waren darüber hingegangen. Heute mußte sie siebzehn zählen, und er war achtzehn. Wie tief dieses Erlebnis doch in seinem Herzen haftete!

Noch immer zankten sich die Sperlinge um die verstreuten Körner. Aus dem Ratskeller trat der behäbige Schenkwirt. In jeder Hand hielt er einen großen Biersterz, gefüllt mit Wasser. Er schwenkte die hölzernen Gefäße sorgfältig aus und verschwand alsdann wieder hinter der Tür.

Zur Rechten des Jünglings, dicht vor der Frauenkirche, befand sich auf dem Markt ein Brunnen. Den Rand des weiten Beckens zierten steinerne Figuren. In der Mitte stand auf einer Säule ein Löwe, aus dessen Rachen das Wasser in einem starken Strahl hervorschoß. Die Augen des Jünglings glitten an dem Brunnen vorbei und blieben wieder auf dem Bürgerhause haften.

Was mochte aus dem lieblichen Burgemeistertöchterlein geworden sein! Wie breit und ruhig das Haus doch dastand. Die vielen blanken Fenster, die vorgekragten Stockwerke, die schwindelnden Simse des hohen Giebels! Trotzig und herausfordernd sah es aus. Und stolz! Freilich, es gehörte doch auch einem der angesehensten Geschlechter der Stadt. Kein Geringerer als Georg Waltklinger, der reiche Tuchmacher und Burgemeister, war sein Besitzer.

Und das deutsche Handwerk – das wußte der Jüngling – mit seinen Innungen und Gilden, der deutsche Bürgerstand, befanden sich ja gerade gegenwärtig in ihrer glanzvollsten Zeit.

Der Jüngling wandte sich ab. Aber bald gingen seine Augen von neuem zu dem Hause zurück. Er betrachtete das breite Tor mit seinen großen, schmiedeeisernen Klopfern, und auf sein bleiches Gesicht stahl sich der alte träumerische Ausdruck.

Da lief plötzlich ein Zittern über des Jünglings Gestalt und mit einem Ruck richtete er sich straff auf. Dazu blickte er angestrengt nach der Tür hinüber. War ihm nicht gewesen, als wenn er durch den offenen Flügel in dem dunklen Hausgang etwas Helles hatte schimmern sehen? Vielleicht ein weißes Gewand? Mit verhaltenem Atem sah er hin. Da erschien eine Frauengestalt auf der Schwelle, die aber sogleich wieder in das Haus zurücktrat, wohl deshalb, um eine noch rechtzeitig entdeckte Unordnung an ihrem Kleide zu beseitigen.

Wie ein Wirbelwind war der Jüngling über den Platz hinweggeeilt und stand nun klopfenden Herzens vor der offenen Tür. Er schaute mit den geblendeten Augen unsicher[23] in den dämmrigen Hausflur hinein. Da gewahrte er in der Mitte des weiten Raumes ein junges Mädchen von hoher Schönheit. Sie trug ein feines, schneeweißes Linnengewand, das ein ärmelloser Überrock von blauem Tuch, mit goldenen und kristallenen Knöpfen verziert, bedeckte. Der Hals war bloß, und unter dem Ausschnitt war ein breiter Rand der köstlichen Leinwand zu sehen.

Wie gebannt sah der Jüngling auf die lichte Gestalt. Da unterschied er die feinen Züge, ein Paar große, blaue Augen und eine überreiche Fülle leuchtenden Haares, das sich unter dem Hute vordrängte. »Sie ist es!« rief in ihm eine Stimme, und er fühlte, wie ihm das Blut zu Kopfe drang. Sein Herz schlug stürmisch. Was er in diesen fünf Jahren geträumt und was er heiß ersehnt, hatte sich in dieser Stunde erfüllt. Er stand wieder vor ihr!

Heimliches Bangen und heller Jubel tönten in seiner Stimme, als er fragte:

»Sonnhild! – – – kennst du mich wieder?«

Darauf blieb es beklemmend still in dem steinernen Gewölbe der Hausflur. Die beiden jungen Menschen standen sich stumm gegenüber. Das Gesicht des Mädchens zeigte große Überraschung, die aber bald durch den Ausdruck lebhaften Unwillens verdrängt wurde. Wie konnte es dieser fremde Mann wagen, sich ihr so gegenüber zu stellen? Tiefe Entrüstung flammte in ihren Augen auf und in dem stolzen Zurückwerfen des feinen Kopfes lag eine strenge Zurechtweisung.

Die Augen des Jünglings hatten während dieser Zeit voll Spannung auf dem schönen Mädchen geruht. Jetzt empfand er, wie seine vertrauliche Begrüßung sie erzürnt[24] hatte. War sie darüber entrüstet, daß er es wagte, sich ihr zu nähern, weil sie als Kinder einmal zusammen gescherzt hatten? Oder hatte sie ihn vergessen? Die Freude über das Wiedersehen hatte ihn fortgerissen, – unter dem zürnenden Blick des in seinem Stolze verletzten Mädchens erhielt er jedoch die verlorene Beherrschung rasch wieder.

Und so nahm er denn nach ritterlichem Brauch das Sammetbarett vom Kopfe, verneigte sich tief und mit feinem Anstand und sprach in ehrfurchtsvollem Tone:

»Mit Gunst, edle Jungfrau! Erinnert Ihr Euch meiner nicht mehr?«

Kaum hatte der Jüngling diese Worte gesprochen, als mit dem Mädchen eine rasche Veränderung vorging. Sie betrachtete sinnend seinen jetzt unbedeckten Kopf, als wenn sie in der Erinnerung ein Erlebnis aus früherer Zeit suche. Auch der Klang der Stimme schien ihr bekannt wie ein alter, lieber Freund. Der Jüngling sah, wie sich die Augen des Mädchens halb schlossen und wie sich ihr Kopf beim Nachdenken ein wenig neigte.

Da sah sie auf, und den Bangenden traf aus ihren großen Augen ein warmer Blick. Und er vermeinte, den süßen Klang der Stimme des jubelnden Kindes von einst wieder zu hören, als sie rief:

»Bernha…!«

Aber schon verstummte sie wieder, und auf ihr Gesicht trat der Ausdruck hoher Verlegenheit. Sie suchte sich zu fassen und sagte endlich, die Silben scharf trennend:

»Junker von Miltitz …«

Der aber trat an sie heran und fragte:

»So erinnert Ihr Euch meiner wirklich noch, Jungfrau?«

Das Mädchen neigte die feine Stirn.

»Daß Ihr so groß geworden, machte Euch mir fremd. Aber wie sollte ich Eurer vergessen, Junker?«

Da traf sein Auge das ihrige warm und innig, daß sich der Blick des Mädchens herabsenkte. Gleichzeitig schlug eine dunkle Röte in das liebliche Gesicht und färbte dieses bis unter die weichen Wellen des blonden Haares purpurn.

»Hier im Hausgang kann unseres Bleibens nicht länger sein,« sagte sie hastig. »Auch auf den Gassen darf man uns nicht beisammen sehen. Ihr wißt, Junker, – unsere Väter! Geht deshalb; ich folge Euch! Droben auf dem Plossenberg mögt Ihr meiner warten!«

Damit wandte sie sich um und ging tiefer in den Hausflur zurück. Der Jüngling aber trat ins Freie und schlug den Weg nach dem Fleischtor ein. Die grell scheinende Sonne blendete ihn anfänglich, daß er die Hand schützend über die Augen legen mußte.

Unwillkürlich sann er darüber nach, welcher Sinn in den letzten Worten des Mädchens gelegen hatte. Man dürfe sie nicht zusammen sehen! Nun ja, Bürger und Adel vertragen sich seit langem nicht. Und er wußte, daß gerade gegenwärtig die Spaltung zwischen ihnen größer war denn je. Besonders die Reichen unter den Bürgern waren voll Erbitterung. Ja, einzelne Geschlechter der Städte waren mit adligen Familien tödlich verfeindet.

Doch bald wurden diese Gedanken von freundlicheren verdrängt. Er hatte sie wiedergesehen! Die Sehnsucht[26] fünf langer Jahre war erfüllt! Das Mädchen war sein schönster Traum gewesen!

Bernhard von Miltitz rief sich noch einmal zurück, wie er ihr vorhin gegenüber gestanden. Dieses leuchtende Auge! Das glänzende Haar! Das liebliche Gesicht! Und dazu der Jubel in der Stimme! – Alles wie einst! Und wie schön sie geworden war! Und mit wieviel Freundlichkeit sie sich seiner erinnerte … »Sonnhild!« flüsterte er.

Bald hatte er das Stadttor und den schmalen Steg über die Triebisch hinter sich. Dann ging er auf der Straße weiter, die durch Wiesen und Felder hinauf auf den Plossenberg führte. Oben angekommen, setzte er sich ins weiche Gras und lehnte den Rücken gegen den breiten Stamm einer mächtigen Birke, deren herabhängende, saftiggrüne Zweige ihn fast berührten. So richtete er den Blick die Straße hinab. Aber bald sah er nichts mehr von seiner Umgebung, sondern überließ sich willig den Träumereien, die ihn erfüllten.

Da wurde er von seinem Nachdenken aufgescheucht, eilende Tritte auf der Straße drangen an sein Ohr. Und wie er aufsah, erkannte er Sonnhild. Sie hatte ihn schon von weitem bemerkt und winkte ihm aus der Ferne zu.

Nach wenigen Minuten war sie bei ihm, und nun gingen sie langsam die Straße weiter. Anfänglich waren sie so beklommen, daß keines von ihnen ein Wort sprechen konnte.

Allmählich aber kamen sie ins Plaudern und sagten sich gegenseitig, wie sich jeder von ihnen doch so verändert habe. Fünf Jahre seien freilich hingegangen;[27] eine lange Zeit, fünf Jahre! Und nun verlor Sonnhild die Befangenheit und erzählte von ihren Erlebnissen während dieser Zeit.

Bernhard von Miltitz ging in Entzücken versunken neben dem schönen Mädchen her. Ihre liebe Stimme hatte er, ach, wie viele Male, in der Erinnerung erklingen lassen. Jetzt hörte er sie wieder! Sie tönte ihm wie die Melodie eines alten Liedes aus den Tagen der Kindheit. Und wenn das Mädchen lachte, drang ihm der Wohllaut ihrer Stimme tief ins Herz.

»Nun, Junker,« rief Sonnhild, »berichtet Ihr einmal, wie es Euch in all den Jahren ergangen ist!«

Und er erzählte dem aufhorchenden Kinde von dem Leben in der herzoglichen Residenzstadt, von den glänzenden Festen bei Hofe und von seinen weiten Reisen, die er gemacht. Denn in Begleitung seines Vaters hatte er bereits Prag, Leipzig und Erfurt gesehen.

Dabei blickte er von Zeit zu Zeit verstohlen zu ihr auf. Das reine Profil ihres Gesichts, der entzückende Ansatz des in einer edlen Linie verlaufenden Halses, die feinen Nasenflügel und die niedlichen rosigen Ohren! Er konnte sich an all diesem Schönen nicht sattsehen. Und wenn er etwas Lustiges sprach, daß sie lachte, dann öffneten sich ihre roten, vollen Lippen, und die beiden Reihen herrlicher Zähne wurden sichtbar.

Plötzlich blieb Bernhard stehen.

»Hier führt ein lauschiger Weg durch den Wald nach Siebeneichen. Laßt uns ihn einschlagen, Jungfrau.«

Langsam und dicht nebeneinander verfolgten sie den schmalen Weg. Die Sonnenstrahlen drangen durch die[28] Baumkronen und fingen sich in Sonnhilds Haar, von dem sie den Hut genommen hatte. Und es schien dem Jüngling, als wenn blitzende Funken daraus hervorsprängen.

Bernhard von Miltitz setzte seinen Bericht fort. Ab und zu warf das Mädchen eine klug gestellte Frage ein, den Jüngling dergestalt zum Weitersprechen ermunternd. Bernhard fand Gefallen an dem Interesse seiner lieblichen Zuhörerin. Er ging aus seiner natürlichen Zurückhaltung unwillkürlich heraus, und sein blasses Gesicht bekam den Anflug einer feinen Röte. Bis mit einem Male Sonnhild fragte:

»Junker, wie alt ist Eure Familie eigentlich?«

»Das Geschlecht der Miltitz,« antwortete der Jüngling, »wird im Jahre 1186 zum ersten Male genannt. Es ist also fast ebenso alt,« fuhr er mit bescheidenem Stolze fort, »wie die Wettiner als erbliche meißnische Fürsten. Die Geschichte meiner Vorfahren ist mit der ihres Landes eng verknüpft. Durch die Jahrhunderte haben sie den Markgrafen treu gedient und allzeit die höchsten Ämter verwaltet. Vor wenigen Jahren kaufte mein Vater unsern heutigen Stammsitz und ließ das Schloß Siebeneichen errichten. Nun steht es hoch auf dem Berge, nahe dem Elbstrom, und seine Mauern und Türme sind weithin sichtbar. Mögen die beiden Namen Miltitz und Siebeneichen fest miteinander verbunden bleiben, – so Gott will, für alle Zeiten!«

Sonnhild hatte diesen Worten mit Aufmerksamkeit gelauscht. Nun fragte sie:

»Sagt mir doch, Junker, woher kommt der Name Siebeneichen?«

»Die Eiche,« antwortete Bernhard, »durfte nach dem Baumkultus der Germanen nicht von jedem Markgenossen geschlagen werden. Sie stand unter den geheiligten Bäumen obenan. Unter ihr wurden Opfer gebracht und Gottesurteile gesprochen. Die sieben Urteiler saßen rund im Kreise unter den Bäumen; in ihrer Mitte thronte der Richter auf einem Stein oder Hügel. Eine solche Gerichtsstätte mag sich zu alten Zeiten auf unserm Berge befunden haben. Die noch heute vor dem Schlosse stehenden sieben Eichen verkünden dies.«

Hier schwieg der Jüngling und blieb stehen. Und als Sonnhild aufsah, bemerkte sie eine hohe Mauer, an der sich Efeu hinaufrankte.

»Wir haben Siebeneichen erreicht,« sagte Bernhard. »Möchtet Ihr in seinem weiten Schloßpark nicht einmal lustwandeln, edles Fräulein?«

Sonnhild sah ihn erfreut an.

»So Ihr es erlaubtet, Junker, tät ich es recht gern!«

Bernhard lächelte befriedigt.

»Dort ist das Tor,« sprach er, »treten wir ein.«

Der ausgedehnte Park prangte in der herrlichsten Frühlingspracht. Unter den hohen Bäumen führte ein Netz von Wegen an herrlichen Blumenbeeten vorüber bis in die entferntesten Teile. Weite Flächen saftiggrünen Rasens wechselten mit dichtbewachsenen Laubengängen, und hinten an der Mauer befanden sich, von fast undurchdringlichem Blattwerk umgeben, lauschige Winkel.

Sonnhild brach wiederholt in Ausrufe des Entzückens aus. Diese Schönheit hatte sie noch nicht gesehen! Und sie bedauerte, daß in der engen Stadt die Anlage selbst eines kleinen Gartens nicht möglich sei.

Jetzt dauerte es auch nicht mehr lange, bis das Mädchen die bisher bewahrte Zurückhaltung vergaß. Flüchtigen Fußes entlief sie ihm, daß der Jüngling Mühe hatte, sie zu fangen. Dann wieder war sie plötzlich verschwunden, und Bernhard von Miltitz sah ihr helles Kleid zwischen den grünen Laubengängen schimmern, bis sie ein gutes Versteck gefunden hatte. Nun ging er ans Suchen.

Obwohl er alle verschwiegenen Winkel des Parkes genau kannte, tat er doch so, als bereite es ihm Mühe, sie zu entdecken. Absichtlich lief er einige Male dicht an ihrem Versteck vorüber, selbst ihr leises Kichern überhörend. Und wenn er das verborgene Plätzchen endlich erreichte und die dicht verschlungenen Ranken auseinanderbog, dann sah er das Mädchen niedergeduckt auf dem Erdboden, und ihre lachenden Augen waren auf ihn gerichtet. Bis sie mit einem Freudenruf aufsprang und jubelte:

»Nein, Junker, wie schön es hier doch ist!«

So wiederholte sich das anmutige Spiel oft, ohne daß eines von ihnen merkte, wie rasch der Nachmittag verging.

Als aber die Schatten der Bäume immer länger wurden, erklärte Sonnhild, heimkehren zu müssen. Und Bernhard von Miltitz erkannte, wie sich die Freude des Mädchens dämpfte und leises Bedauern sie erfüllte.

»Ich bringe Euch bis zum Plossenberg zurück, Jungfrau,« sagte er tröstend. Damit führte er sie zum Park hinaus wieder auf den schmalen Waldweg den sie gekommen. Und da dieser Pfad eben recht eng war und sie doch zu zweien bleiben wollten, mußten sie dicht nebeneinander[31] gehen. So kam es, daß sich ihre Hände wiederholt berührten. Bis mit einem Male Bernhard ihre weiche Hand ergriff und festhielt.

Bei dieser Berührung schreckte das Mädchen zusammen, und ihr sprudelndes Plaudern stockte für einen Augenblick. Doch sie entzog ihm die Hand nicht. Als sie aber nach einer kleinen Weile fühlte, wie sich der Arm des jungen Mannes leise in den ihrigen legte, schwieg sie plötzlich. Eine dunkle Röte flammte in dem lieblichen Gesicht der Jungfrau auf, und ein langer, flehender Blick aus ihren großen Augen traf ihn.

Da bemächtigte sich auch des Jünglings tiefe Verwirrung. Er preßte ihren Arm sanft an sich, und es klang wie eine Bitte, als er den Mund zu ihrem Ohre neigte und so leise flüsterte, als ob selbst die Vögel des Waldes es nicht hören sollten:

»Sonnhild!«

Das Mädchen schwieg. Und da auch Bernhard die Unterhaltung nicht wieder aufnahm, legten sie das letzte Stück Wegs stumm zurück. Die Verwirrung, die sie nicht verlassen wollte, spiegelte sich in den Gesichtszügen der beiden jungen Menschen ab.

Bevor sie aus dem Wald auf die Straße traten, zog Sonnhild ihren Arm sanft aus dem des Jünglings, strich mit den Händen ein paarmal über die schweren, glänzenden Zöpfe und setzte den Hut wieder auf.

»So,« sprach sie und blieb stehen, »nun müssen wir Abschied nehmen! Habt vielen Dank, Junker, für Eure freundliche Begleitung und für die kurzweilige Unterhaltung, die Ihr mir geboten.«

Bernhard von Miltitz wehrte ab.

»Sprecht nicht also, Jungfrau! Ihr gabt mir ebensoviel, wie Ihr meint, empfangen zu haben. Nehmt auch Ihr vielen Dank!«

Hierauf legte Sonnhild ihre weiße Hand für einen Augenblick in die seine und wandte sich zum Gehen.

»Wollen wir uns nicht wiedersehen, Jungfrau?« kam es bestürzt von Bernhards Lippen.

»Doch, Junker, wenn Ihr mögt …«

»Ob ich wollte? Könnt Ihr so fragen? Schon morgen am liebsten …«

»Nein,« entgegnete sie bestimmt, »nicht morgen. Aber nach drei Tagen, von heute an gerechnet, just um dieselbe Stunde.«

»Und wo?«

Sonnhild sann nach.

»Jungfrau, laßt uns wieder dahin gehen, wo ich einst wähnte, eine Waldfee zu erblicken.«

Sonnhild ließ leise ihr wohlklingendes Lachen hören.

»Sei es, Junker. Also, lebt wohl – bis dahin!«

»Auf fröhliches Wiedersehen, Jungfrau!«

Bernhard von Miltitz zog das Barett und verneigte sich. Dann schritt Sonnhild den Berg hinab, während der Jüngling den Waldweg wieder zurückging.

In dem Erker des Turmzimmers im Schlosse Siebeneichen saß Frau Magdalena von Miltitz. In ihrem Schoß lag ein Kleid von grauem Leinen, an dem sie eifrig nähte.

Die Schloßherrin von Siebeneichen war eine große, schöne Frau von noch nicht fünfzig Jahren. Ihre Gesichtsfarbe war ein blühendes Rot, und in das braune Haar hatte sich noch kein einziger Silberfaden gestohlen. Deshalb hielt man sie allgemein für jünger. Sie war eine kluge und entschlossene Frau, die ihre Pflichten im Hause vortrefflich ausübte und die von ihrem Gatten als eine verständige und liebevolle Ehegattin hoch geschätzt wurde.

Frau Magdalena war eine geborene Pflug. Ihr Vater war der angesehene Herr auf Zabeltitz, Heinrich Pflug. Derselbe, der einmal auf die Frage, warum er das Wörtchen »von« doch nie vor seinen Namen setze, geantwortet:

»Warum das? Die Pflugs gehören zu den vier Prinzipalgeschlechtern des meißnischen Heldenadels und[34] wurden immer an erster Stelle genannt. Das weiß jedes Kind!«

Der Stolz des Vaters hatte sich auf die Tochter vererbt. Zwar war sie weit davon entfernt, hochmütig zu sein. Aber tief im Herzen fühlte sie die heimliche Freude, einem uralten, hochgeachteten Adelsgeschlecht zu entstammen.

Frau Magdalena ließ das Kleid sinken. Und während die fleißigen Hände einmal ruhten, schweifte ihr Blick zum Fenster hinaus. Tief unten rauschte die Elbe. Am jenseitigen Ufer stiegen hohe Weinberge empor, hinter denen sich das Land in einer weiten Ebene verlor. Ihre Augen glitten achtlos über das schöne Bild hinweg; sie dachte an ihren Sohn Bernhard. Seine älteren Brüder weilten draußen in der Welt, er, der Jüngste, war ihr verblieben. Dazu hatte er ihrem Mutterherzen heimlich immer am nächsten gestanden. Denn dieselben Eigenschaften, die sein Vater besaß, zeigten sich auch bei ihm recht deutlich.

Schon während seiner Kindheit war der hervorstechendste Zug ihres Jüngsten die Ritterlichkeit gewesen. Mit heimlicher Freude hatte sie immer beobachtet, wie der Knabe sich bemühte, gegen seine Mutter artig und zuvorkommend zu sein. Und als er noch nicht den Kinderschuhen entwachsen war, zeichnete er sich durch selbstbewußte Höflichkeit gegen Frauen vor allen Altersgenossen aus. Auch die vornehme Gesinnung des Vaters hatte er geerbt, und dessen ruhiges Wägen, bevor er handelte.

Freilich wußte Frau Magdalena, daß Bernhard auch die Schwächen seines Vaters besaß: den zuweilen aufflammenden Zorn und die trotzige Beharrlichkeit, die keine Strenge beugen konnte.

Da schreckte sie aus ihrem Nachdenken auf. Draußen hatten hastige Schritte geklungen. Und wie sie den Blick nach der Tür richtete, trat Bernhard ins Zimmer. Frau Magdalena erkannte alsbald, daß ihn etwas bewegte. Seine sonst blassen Wangen waren von einer leichten Röte verfärbt.

Bernhard von Miltitz besaß für seine jungen Jahre ein großes Maß von Beherrschung. Mit dem vollendeten Anstand eines Jünglings aus edlem Geschlecht begrüßte er seine Mutter. Als er sich jedoch zum gewohnten Handkuß vor ihr verneigen wollte, umschlang sie ihn, und er fühlte ihre Lippen auf seiner Stirn. Das machte ihn betroffen, denn er wußte, daß solche Beweise von Zärtlichkeit bei seiner Mutter selten waren.

Frau Magdalena hatte die Hände an des Sohnes Schläfen gelegt und sah ihm liebevoll ins Gesicht. Und bevor sie ihn freiließ, küßte sie ihn noch einmal.

Dieser Ausdruck von mütterlicher Liebe stimmte Bernhard weich, daß er plötzlich den Drang empfand, mit seiner Mutter von dem zu sprechen, was sein Herz erfüllte. Und so begann er denn mit stockenden Worten:

»Mutter, heute nachmittag bin ich mit einem fremden Fräulein in unserm Park gelustwandelt …«

Frau Magdalena horchte auf.

Da fuhr er schon im Sprechen fort. Aber jetzt kam der Redefluß leicht von seinen Lippen:

»Ein vornehmes Fräulein, lieblich, zierlich und anmutig zugleich. Keine, die ich je sah, glich ihr! Ihr Antlitz ist süß, wie das der heiligen Maria, und ihre Gestalt zart, wie die eines jungen Rehs. Und ihr Fuß, ihr kleiner, schmaler Fuß, liebe Mutter, ist so gewölbt,[36] daß sich ein Vöglein darunter verstecken könnte …« Hier brach die Schilderung jäh ab, und eine dunkle Röte bedeckte das Gesicht des Sprechers.

Frau Magdalena war vor Überraschung sprachlos. War das ihr Sohn Bernhard, der jungfräuliche Reize so beredt schildern konnte? Ihr Jüngster von dem sie wußte, daß er es wohl verstand, Frauen ritterlich zu dienen, dessen junges Herz aber, wie sie wähnte, von kühler Gelassenheit beherrscht wurde?

»Du verstehst dich ja meisterlich darauf,« versetzte sie endlich, »die Schönheit junger Fräulein zu rühmen! Aber sag' mir doch vorerst, wer ist denn dieses Mädchen?«

Bernhard war an eines der hohen Erkerfenster getreten und sah, scheinbar gefesselt von dem Fernblick, hinaus. Er kämpfte sichtlich mit einer leichten Verlegenheit. Deshalb wandte er sich auch nicht um, als er antwortete:

»Sie ist ein Meißner Bürgerkind, Mutter.«

»Ich dachte es schon,« versetzte diese. »O ja,« fuhr sie nach kurzem Schweigen fort, »die Bürgersleute von Meißen sind sehr achtbar, und sie werden ihr Kind sicherlich ebenso vortrefflich erzogen haben, wie du es anmutig findest. Der Stolz der Bürger, solange er nicht zur Hoffart wird, ist wohlbegründet in ihrer Tüchtigkeit. Aber sieh, Bernhard, wir gehören nun einmal nicht zu ihnen, und sie mögen uns auch gar nicht zu den ihrigen zählen. Wie heute die Verhältnisse liegen, sollen Adel und Bürgertum hübsch voneinander bleiben. Und, lieber Sohn, der Frieden im Herzen einer Jungfrau ist sehr bald gestört. Hüte dich davor! Was du als ritterliche Aufmerksamkeit betrachtest, wird leicht anders gedeutet.[37] Ein gesittetes Bürgermädchen aber mit schönen Worten zu betören, danach, mein lieber Bernhard, wird es dich nicht verlangen.«

Der Jüngling wandte sich hastig um.

»Nimmermehr!« rief er. »Ich bin ein Miltitz und werde immer nur das tun, was mein Gewissen gutheißt. Dürfte aber die Kluft zwischen Bürger und Adel ein Hindernis für die Vereinigung zweier Herzen sein? Verstieße solches, so man es verlangte, nicht gegen die göttlichen Gebote?«

Diesen mit edler Wärme gesprochenen Worten folgte tiefes Schweigen. Bis Bernhard in ruhigem Tone fortfuhr:

»Die Jungfrau, von der ich sprach, besitzt eine reine, herrliche Seele. Ihr Vater trägt einen hochangesehenen Namen, er ist der Burgemeister …«

»Waltklinger?« Frau Magdalena richtete sich steil auf.

Bernhard sah verwundert auf.

»Ja, liebe Mutter,« antwortete er, »Sonnhild ist die Tochter des Burgemeisters Georg Waltklinger.«

Frau von Miltitz schöpfte tief Atem. Dann sagte sie:

»Nein, Bernhard, der jahrhundertealte Zwist zwischen Adel und Bürgertum darf Herzen, wo sie sich nähern, nicht im Wege stehen. Aber wir können es ruhig denen überlassen, sich hierüber zu verständigen, die es angeht. Für dich mit deinen achtzehn Jahren ist dieses Gespräch zu ernst. Und ich will dir auch sagen, warum ich erschrak, als du vom Burgemeister sprachst. Du bist erst zu kurze Zeit wieder hier, daß du wissen könntest, wie zwischen deinem Vater und dem Rat der Stadt Meißen gegenwärtig eine starke Spannung besteht. Wie dir bekannt, ist vor einigen Jahren drüben im Kurfürstentum[38] Sachsen die Reformation eingeführt worden, während sie bei uns herzoglichen Sachsen vergeblich um Einlaß angeklopft hat. Darüber ist die Bürgerschaft Meißens erbittert, weil sie die lutherische Lehre zur Staatsreligion erhoben sehen möchte. Aber unser Herzog Georg ist ein Feind des Wittenbergers. Deinem Vater fällt es nun als Amtmann von Meißen zu, die widerspenstige Einwohnerschaft in Schach zu halten, wofür er vom Herzog ausreichende Vollmacht erhalten hat. Das Haupt dieser Religionsbewegung ist in Meißen aber der Burgemeister Waltklinger. Dieser stolze und adelsfeindliche Mann betrachtet deinen Vater als einen böswilligen Widersacher und ist ihm bitter gram. Was müßte dein Vater nun empfinden, so er erführe, sein Sohn hofiere dem Burgemeistertöchterlein, und wie müßte das Mädchen leiden, wenn solches dem Waltklinger zugetragen würde. Denn der Jähzorn dieses Mannes soll schlimm sein.«

Frau Magdalena hatte sich bei den letzten Worten erhoben.

»Ich weiß, daß ich mich auf deine Klugheit und auf dein Zartgefühl verlassen kann. Du wirst nie vergessen, welches Maß von Rücksicht du dem Namen, den du trägst, und deinem Vater schuldig bist.«

Hier verließ Frau von Miltitz in mühsam verhehlter Erregung das Zimmer. Bernhard hatte ihre Rede stumm angehört. Jetzt sah er in starrer Haltung noch eine Weile auf die Tür, durch die seine Mutter ihn verlassen. Dann trat er in den Turmerker und schaute lange hinaus über das weite Land.

Der Burgemeister Georg Waltklinger trat aus seinem Haus auf den Marktplatz. Er warf einen kurzen Blick über die Zelte und Stände der Marktfieranten und schlug alsdann den Weg nach der Kirche ein; zwei Stadtknechte mit Spießen auf den Schultern folgten ihm mit respektvollem Abstand.

Georg Waltklinger war ein großer und stattlicher Mann. In seiner Jugend, das war bekannt, hatte er manches Liebesabenteuer gehabt, denn die Herzen der Jungfrauen waren dem schönen Georg, wo immer er erschien, zugeflogen. Dazu war er von bedeutendem Rang. Die Waltklingers zählten zu den ältesten Bürgerfamilien, die ratsfähig waren.

Die Angehörigen dieser Patrizierhäuser besaßen ein starkes Standesbewußtsein. Sie machten darauf Anspruch, als ebenso vornehm zu gelten, wie die angesehensten Familien des meißnischen Uradels. Die geachtesten Geschlechter der Stadt hätten den jungen Mann als Brautwerber mit offenen Armen empfangen. Deshalb war man ihm anfänglich ein wenig ungnädig gesinnt, als das Gerücht umlief, der schöne Georg habe in Dresden gefreit.

Kurz darauf führte er sein junges Weib heim. Sie hieß Maria und war die Tochter eines der reichsten Kaufherren der herzoglichen Residenzstadt. Ihre Schönheit und holdselige Anmut gewann aller Herzen. Dazu besaß sie ein wahrhaft edles Gemüt. Und keiner ging von der Schwelle ihres Hauses, ohne einen tiefen Eindruck von der Frau, die darin waltete, mitzunehmen. Selbst die übelste Zunge wagte sich an Maria Waltklinger nicht heran; so hoch stand der Ruf ihrer Weiblichkeit.

Deshalb verstanden es die Leute, daß Georg Waltklinger, als die Pest sein blühendes Weib nach wenigen Jahren dahinraffte, beinahe den Verstand verlor. Er tobte und schrie und verwünschte Himmel und Erde. Selbst sein liebliches Töchterchen von vier Jahren, das Ebenbild der Mutter, war ihm kein Trost. Ja, man durfte dem Vater das Kind anfangs nicht einmal unter die Augen bringen, da er ihm die Schuld beimaß, es habe der Mutter durch seine Geburt die Kraft genommen, siegreich wider die Krankheit zu streiten.

Maria Waltklinger war verblichen wie ein milder Stern, der in einsamer Nacht dem müden Wanderer freundlich geschimmert, wie eine zarte Blume, deren Schönheit und Duft ihrem Besitzer eine kurze Freude bereitet hat.

Georg Waltklinger aber war von da ab ein anderer Mensch. Er entsagte allen Zerstreuungen und richtete seine ganze Kraft nur auf sein Handwerk, worin er so Außerordentliches vollbrachte, daß nach wenigen Jahren die Erzeugnisse seines Hauses über des Herzogtums Grenzen hinaus gepriesen und begehrt wurden.

Da boten die Ratmannen dem noch in verhältnismäßig jungen Jahren Stehenden den freigewordenen Posten als Burgemeister der Stadt an. Der junge Meister sagte nach anfänglichem Schwanken zu und wurde Stadtoberhaupt. Und damit begann für Meißen eine Reihe segensreicher Jahre, denn Georg Waltklinger verstand es, sein Amt vortrefflich wahrzunehmen. Die gesamte Bürgerschaft gewann ihn lieb und brachte ihre Dankbarkeit dergestalt zum Ausdruck, daß sie sein Amt in jedem Jahre neu bestätigte.

Georg Waltklinger gewahrte mit heimlicher Befriedigung, daß auf seinem Wirken Segen ruhte. Aber diese Erkenntnis machte ihn nicht hoffärtig. Er blieb bei allen Ehrungen der einfache Mann, der jede Anerkennung zurückwies. Mit väterlicher Leutseligkeit sprach er in den schlichtesten Häusern vor, und die Rechtschaffenen unter den fahrenden Gesellen auf der Landstraße durften seiner Achtung ebenso gewiß sein, wie die Häupter der angesehensten Geschlechter der Stadt. Stolz kannte er nicht.

Und doch war Georg Waltklinger gewaltig stolz! Dann nämlich, wenn er mit Mitgliedern des Adels in Berührung trat. Bei solchen Anlässen hatte sein Stolz keine Grenzen! Er kannte genugsam die landläufige Geringschätzung, mit der der Adel auf das arbeitende Bürgertum herabsah. Und da er wußte, wie viel die Städte, besonders während der beiden letzten Jahrhunderte, zum Wohle des Landes beigetragen hatten, weil er von dem hohen Beruf des deutschen Handwerks, ohne sein Verdienst parteiisch zu überschätzen, tief durchdrungen war, setzte er der verächtlichen Haltung der[42] Adligen den ganzen mannhaften Stolz eines freien Bürgers und Handwerkers entgegen. Deshalb war sein Gleichmut bald erschüttert, wenn er von einem Übergriff des Adels hörte. –

Der Burgemeister Georg Waltklinger, begleitet von den beiden Stadtknechten, ging an dem Marktbrunnen und der Kirche vorüber und betrat alsdann durch das neue, prächtige Tor den Kirchhof. Dieser hohe Sandsteinbogen war auf seine Anregung von der Innung der Tuchmacher kürzlich der Stadt gestiftet worden. Der Burgemeister machte heute seinen allwöchentlichen Rundgang durch die Stadt.

Am Frauensteg vorüber ging er den Markt entlang und die Burggasse hinauf. Jeder, der ihn sah, bot ihm den Gruß; und mancher mochte wohl beim Anblick des stattlich dahinschreitenden Stadtoberhauptes heimliche Freude empfinden.

Vor seinem Hause in der Burggasse stand der ehrsame Hans Krebs, der Ratsweinmeister, der sich der Freundschaft Waltklingers rühmen durfte. Beim Herankommen des Burgemeisters zog Krebs die runde, gestrickte Mütze von dem weißen Haar.

»Der Kranz hängt vor deinem Hause,« rief Georg Waltklinger schon in einiger Entfernung. »Du besitzest für diesen Monat die Braugerechtsame. Wie ist dein Bier?«

Hans Krebs verneigte sich ehrerbietig.

»Wein und Bier gleich gut! Heute stoße ich vom frischen Bräu den ersten Zapfen aus. Willst du probieren, Burgemeister?«

Dieser lachte.

»Nicht alsogleich,« versetzte er, »zum Dämmern erwarte mich, Weinmeister.«

Damit ging er weiter und sah auf das Stadtvieh, das heute verspätet durch den Hohlweg vor das Lommatzscher Tor getrieben wurde. Als Geißlbrecht, der Hirt, des Stadtgewaltigen ansichtig wurde, knickte er zusammen und zog demütig die Kappe. Aber der Burgemeister kannte die sonstige Verläßlichkeit des Weißkopfs. Deshalb ging das Ungewitter noch einmal an ihm vorbei.

Den Baderberg hinab, an der Laurentiuskapelle und dem danebenstehenden Hospital vorüberschreitend, betrat Georg Waltklinger nun den Jahrmarkt, auf dessen Mitte das Gewandhaus stand. Hier befanden sich die großen Herbergen der Stadt: die Sonne, der Stern und der Goldene Ring. Und da es just Sonnabend war, herrschte überall geschäftiges Leben.

Auch sah man da und dort einen Neugierigen, welcher vom Lande zum erstenmal in die Stadt gekommen war. Der staunte natürlich gewaltig! Gewiß hatte er schon den großen Eindruck schildern hören, den man beim Betreten Meißens bekomme. Dennoch sah er alles an wie Wunderdinge und fühlte tief den Zauber des Geldes. Dabei entging ihm doch noch das Sehenswerteste, das ja in den dunkeln Stuben und Gewölben der reichen Bürger in eisernen Truhen fest verschlossen gehalten wurde. Schaufenster, in denen die Gewürzzehntner und Handwerker ihre Waren hätten auslegen können, gab es damals freilich noch nicht. Nur der Goldschmied stellte bisweilen kleine Becherlein oder Ketten hinter die grünen Fensterrauten der Werkstatt. Aber mit Vorsicht und unter[44] Bewachung, damit nicht ein fremder Strolch schleunig mit der Beute entlaufe.

Auf der Elbgasse war der Verkehr am stärksten. Vor dem herannahenden Burgemeister und den Stadtknechten wich alles respektvoll zurück, und selbst die Häupter der angesehensten Bürgerfamilien entblößten sich tief. Der freie Bürger wußte, daß er in seiner hohen Achtung vor dem Stadtoberhaupte sich selbst ehrte.

Auf dem ersten Pfeiler der hölzernen Elbbrücke blieb Georg Waltklinger stehen und warf einen kurzen Blick auf die zahlreichen Fischerboote, die großen böhmischen Kähne, die hier ausgeladen wurden, und die arbeitenden Schiffsmühlen. Dann ging er durch das Elbtor den Weg bis zum Naschmarkt zurück. Vor dem Goldenen Löwen stand eine Anzahl Pferde zum Verkauf, um die laut gefeilscht wurde.

Der Burgemeister ließ das alte Franziskanerkloster zur Linken und schaute über den anstoßenden Kirchhof hinweg, auf dem das Beinhaus stand, worin im Mittelalter die vielen menschlichen Gebeine aufgespeichert wurden, die man ausgraben mußte, um den später Heimgegangenen die letzte Ruhestatt in der Erde auf ein paar Jahre zu bereiten. Denn die Friedhöfe waren klein! So behalfen sich die Menschen eine lange Zeit, bis die Not siegte und man sich entschloß, den Gottesacker draußen vor der schirmenden Stadtmauer anzulegen.

Vor der Baderei auf dem Frauenmarkt blieb Georg Waltklinger wiederum stehen. Aus der großen Badestube drang Stimmengewirr. Hier badeten in geräumigen hölzernen Wannen die Menschen friedlich nebeneinander, gleichviel, welchen Geschlechts. Manche Bürger kamen[45] täglich hierher – denn nur die Reichen besaßen ihr Badestüblein zu Hause –, und selbst dem Ärmsten verschaffte die Stadt allwöchentlich und ohne Entgelt die begehrte Gelegenheit zur Reinigung.

Da schlug die Uhr der Stadtkirche zehn. Der Burgemeister durchschritt rasch die Jüdengasse, und als er das Eckhaus erreicht hatte, worin der Apotheker Karl Leuschner seine Tränklein und Mixturen verhandelte, stand er wieder auf dem Markte. Hier war es vonnöten, daß die beiden Stadtknechte ihrem Gebieter voraufgingen, um ihm Raum zu bahnen, – so dicht war das Gewühl in den Gängen.

Jetzt betrat Georg Waltklinger die Tür des Rathauses, zu deren beiden Seiten die Stadtknechte sich aufstellten, die gewaltigen Spieße neben sich auf den Fußboden niederstoßend. Das war das Zeichen, daß der Burgemeister und die Ratmannen sich versammelt hatten.

In dem geräumigen Saal im ersten Stockwerk, dessen Decke von mächtigen Balken getragen wurde, saß die würdige Ratsversammlung an einem langen Tisch. Da erschien der Burgemeister. Er verneigte sich kurz vor den ihn Begrüßenden und nahm den Platz am oberen Ende des Tisches ein.

Die Namen der Männer, die hier vereinigt waren, hatten einen guten Klang. Da war der alte Niclas Anesorge, seines Zeichens gleichfalls Tuchmacher, Heinrich Faust und Hans Mortitz, Gewürzzehntner, der reiche Peter Sorgenfrei, des Burgemeisters Stellvertreter und vorsitzender Meister der Innung der Fleischhauer, Sigmund Badehorn, der Becherer, Christoph Pfluger, Bäcker, und die[46] Meister Claus Haßbecher und Valentin Heide der Leinweberinnung.

Zur Linken des Burgemeisters saß Wolf Behr, der Stadtrichter, neben diesem der Stadtschreiber Valentin Schein.

Georg Waltklinger tat einen lauten Hammerschlag – die Sitzung war eröffnet. Er wandte sich an den Stadtschreiber.

»Sind die Torzölle und Abgaben in der verwichenen Woche befriedigend hoch gewesen?«

»Sie waren es.«

»Stadtrichter, hattet Ihr Frevler wider den Marktfrieden abzustrafen?«

Der Gefragte verneinte.

»Wie stand es um den gemeinen Frieden der Stadt?«

Der Stadtrichter zählte auf: einige Vergehen gegen das Gebot, mit dem Glockenschlage zehn am Abend das Licht zu verlöschen. Der Leinweber und Bortenwirker Heinrich Himmelreich hatte gegen die Zunftregel auf Vorrat gearbeitet, ferner lautes Rufen auf der Straße nächtlicherweile, Bierausschenken ohne die Braugerechtsame zu besitzen, Lärm und lästerliches Fluchen in den Schankstätten, Versuch der Übervorteilung beim Handel um eine Ferkelsau, ein Handwerksgeselle, der im Trunk die Achtung gegen seinen Meister vergaß … und weitere Fälle ähnlicher Art, die Wolf Behr, der Stadtrichter, berichtete.

Aber an der Ungeduld, die auf den ernsten Mienen der Umsitzenden lag, war leicht zu erkennen, daß noch ein weit wichtigerer Punkt zur Verhandlung stand.

»Ein fahrender Gesell hat die löbliche Sitte soweit verletzet, daß er in der Badestube mit einem Frauenzimmer[47] schön tat, wobei beide an Kleidern nicht mehr auf Leib und Gliedmaßen trugen, als ein abgeschälter Stock an Rinde.«

Bei dieser Anklage kam einiges Leben in die bisher schweigsame Versammlung, und zürnende Worte klangen reichlich.

»Die Unsittlichkeit in den Badestuben nimmt überhand,« begann der Burgemeister. »Sorgen wir beizeiten für Abhilfe, auf daß unsere gute Stadt nicht in Verruf komme. Stadtrichter, es liegt Euch ob, eine Kundmachung zu überdenken, nach der Manns- und Weibspersonen die Badereien nur stubenweise getrennt besuchen dürfen!«

Ein beifälliges Murmeln, – die Worte des Burgemeisters waren gutgeheißen.

Wolf Behr fuhr fort:

»Die von der wohlweisen Ratsversammlung bereits ausgesprochene und vom Amtmann gutgeheißene Säckung der Anastasia Quetschlich – wegen der an ihren beiden Kindern verübten Mordtat durch Umdrehung derer Hälse – soll kommenden Dienstag und dergestalt vollzogen werden, daß die Schuldige mit glühendem Zangengriff in den Sack gestecket wird. Alsdann soll dieser Sack vom mittelsten Brückenjoch aus in die Elbe geworfen werden. Als Begleiter auf die letzte Reise möge ihr, wie üblich, bewilligt werden: ein Hund, eine Katze, ein Hahn und eine Schlange, die vor dem Zunähen des Sackes Aufnahme darin zu finden haben.«

»Es geschehe, was rechtens,« befahl der Burgemeister. »Verseht den Stockmeister mit Weisung. Berichtet weiter!«

Der Stadtrichter lehnte sich zurück:

»Mein Bericht ist für heute erschöpft.«

Waltklinger wandte sich wieder an den Stadtschreiber:

»Valentin Schein, was habt Ihr ansonsten!«

Der Stadtschreiber faltete ein Papier auseinander und las seinen Inhalt laut vor:

»Hoch- und Hoch- Wohl- Edle, Veste, Großachtbare, Hoch- und Wohlgelahrte, auch Hoch- und Wohl- Weise, Hochgeehrteste Herren!

Der in tiefster Demut und Niedrigkeit ersterbende Stuhlschreiber der guten Stadt Meißen hat seit mehr denn funfzehn Jahren bis anhero mit hoher Gunst die Stühle in der Kirche Unser lieben Frauen mit Fleiß bemalet und auch manch zierlich Gevatterbrieflein fein säuberlich ausgeführet, wasmaßen ihm Ihro Hoch- und Hoch- Wohl- Edle, Veste, Großachtbare, Hoch- …«

Der Burgemeister wurde ungeduldig.

»Was will der!« schnitt er dem Vorlesenden das Wort ab.

»Der Stuhlschreiber Schabenkese tut dar, daß sein Jahreslohn sich immer mehr verringert habe. So er mit seinem Eheweib und seinen acht Würmlein aber nicht bittere Not leiden soll, bittet er den hohen Rat …«

»In Meißen soll keiner hungern,« warf hier Peter Sorgenfrei, der reiche Fleischhauer, ein.

»So ist es, Sorgenfrei hat recht,« rief es mit mehreren Stimmen.

Der Burgemeister schickte sich zum Sprechen an, – da schwiegen alle.

»Stadtschreiber, weist die Kasse an, daß dem Schabenkese sein Jahreslohn um ein Viertel des Betrages erhöhet[49] werde. Auch sollen ihm aus Mitteln der Stadt allmonatlich zwei Quart Mehl bewilliget werden. – Habt Ihr's?«

»Sehr wohl, Herr Burgemeister!«

Die Ratsversammlung stimmte bereitwillig zu.

Valentin Schein, der Stadtschreiber, klappte die große Mappe zu. Auch er war zu Ende.

Eine Bewegung ging durch die Ratsversammlung. Jeder wußte, daß jetzt der wichtigste Punkt der heutigen Tagesordnung an die Reihe kam. Die Männer setzten sich in den schweren Stühlen zurecht, und jeder blickte erwartungsvoll auf das Stadtoberhaupt.

Georg Waltklinger hatte unterdessen die große Papierrolle ausgebreitet, die er in der Hand gehalten, und von deren unterem Rande an einem goldenen Faden ein schweres Siegel herabhing. Dann ließ er die durchdringenden Augen über die Versammlung schweifen und begann:

»Lieben Freunde! Das Pergament das Ihr hier seht, ist unsere jüngste Bitte an des Herzogs Hoheit, er möge in Gnaden bewilligen, daß denjenigen Einwohnern unserer Stadt das Abendmahl in beiderlei Gestalt gereicht werde, die sich als Anhänger der evangelischen Lehre bekennen. Der unselige Religionshader in unserem Lande will nicht aufhören, während sich drüben im Bruderstaate alles in Lieb' und Eintracht geschlichtet hat. Das sächsische Volk aber ist es nicht, das diesen Unfrieden schürt, es ist, Gott sei's geklagt – ein anderer! Aber die Stimme des Volkes wird nicht schweigen, und Herzog Georg mag es recht bedenken, ob es gut sei, wenn sich der Fürst solchergestalt in scharfen Widerspruch zu seinen[50] Untertanen setzt. Wir werden es keinem zulassen, Zweifel an der Treue des sächsischen Herzogtums zu seinem Herrscher zu hegen. Kann man aber die betrübliche Wahrheit leugnen, daß in allen Teilen des Landes tiefe Erbitterung herrscht?«

Hier wurde Georg Waltklinger von Einwürfen der Zustimmung unterbrochen.

»Nun lieben Freunde,« fuhr der Burgemeister mit steigendem Unwillen fort, »auch in unserer fürstentreuen, alten Markgrafenstadt ist die Erbitterung in der Bürgerschaft hoch angewachsen. Es fehlt nur wenig, daß sie nunmehr verlangt, um was sie bis zum heutigen Tage erfolglos gebeten. Des Volkes Stimme aber ist Gottes Stimme! Und wenn dem Menschen verwehrt wird, so zu seinem Gott zu sprechen, wie sein Gewissen heischt, dann streut man die verhängnisvolle Saat des Unfriedens und der Empörung in sein Herz!«

Der Burgemeister schwieg eine kurze Weile, um alsbald mit erhobener Stimme weiterzusprechen:

»Ihr wißt, lieben Freunde, daß unsere ehrerbietig vorgebrachte Bitte abermals zurückgewiesen wurde. Das ist hart. Sehr hart! Aber unserer geradezu unwürdig ist es, wenn dieser Bescheid nicht von des Herzogs Hoheit, sondern von einem der schlimmsten Papisten gefället ward, die in unserem Lande ihr dunkles Handwerk betreiben. Denn der hochmütige Verfasser der kurzen Zurückweisung unseres Ansuchens auf dem Rande des Pergaments ist kein anderer als unser Amtmann – Ernst von Miltitz!«

Diese Rede erregte einen Sturm der Entrüstung unter den Versammelten. Harte Worte des Unwillens klangen[51] durcheinander, und manch schwielige Faust fiel dröhnend auf den Tisch nieder. Der alte Niclas Anesorge war von seinem Sitze aufgesprungen und schrie seine Empörung über die Männer hin. Einer freien Bürgerschaft tat man dieses an? Soweit war es gekommen, daß nicht einmal der Landesfürst, sondern einer seiner Schranzen engherzig versagte, um was das tief bewegte Volk bat! Bat? Nein! Das war kein Bitten mehr, man flehte ja schon längst! Und die Zurückweisung gerade von dieser Stelle mußte wie ein Fußtritt empfunden werden.

Noch waren keine zwölf Monate verflossen, daß der langjährige Hofmarschall des Herzogs, Ernst von Miltitz, nach Meißen als Amtmann geschickt worden war. Hatte in diesem kurzen Jahr der Hader zwischen ihm und der Bürgerschaft schon einmal aufgehört? Was galt diesem adelsstolzen Mann die freie Bürgerschaft? Sie waren ja keine Schildbürtigen! Am liebsten hätte er der Stadt abgesagt. Aber Bürgerstolz gegen Adelstolz! Hatte nicht das Handwerk das Volk groß gemacht? Waren es nicht die Städte, die verhaßten Bürger, die von den Gutsherren geknechteten Bauern, die Land und Thron stützten? Oder taten dies etwa die verkommenen Edelleute – die Vollsäufer und Gotteslästerer?

Also sprachen die Erzürnten, und manch anderes Schlimme.

»Die herzogliche Verordnung, wonach der Amtmann Bescheide auf Gesuche in Religionssachen erlassen darf, ist schon im verwichenen Jahr an den Rat gelangt,« warf der Stadtschreiber bescheiden ein.

»Was da!« schrie Sigmund Badehorn, der Becherer, »wenn das Volk fragt, muß der Fürst antworten. Der[52] Städter ist alleweil nur zum Geben gut. Aber beim Himmel, sie sollen spüren, was Bürgertrotz ist!«

Der Burgemeister hatte in den Tumult stumm hineingesehen. Auch er war tief erregt. Auf seiner breiten Stirn stand die bläulich geschwollene Zornesader. Aber er beherrschte sich. Er mußte Ruhe bewahren! Zudem wußten alle, daß Georg Waltklinger trotz seines heißen Blutes eiserne Selbstzucht besaß. Und diesen Ruf wollte er nicht zuschanden machen.

Heute konnte freilich nicht mehr verhandelt werden. Deshalb hörte der Burgemeister dem erregten Wortwechsel noch eine Weile zu und schloß endlich die Sitzung.

Die Unterredung mit seiner Mutter hatte auf Bernhard von Miltitz einen tiefen Eindruck gemacht. Freilich war die Mutter im Recht! Bürger und Adel mieden sich am besten. Und sein grübelnder Verstand sagte ihm, daß die Abneigung dieser beiden großen Stände voreinander, der mancherorts bestehende Haß, nicht von heute zu morgen durch gütliche Vermittelung beseitigt werden konnten. Diese Zustände waren tief in den Zeitverhältnissen begründet; sie waren mit ihnen groß geworden. Der Adel konnte auf ein ruhmreiches Zeitalter zurückblicken. Aber seine Glanzzeit gehörte doch der Vergangenheit an. Damals zählte der Bürger freilich wenig. Allmählich hatten jedoch Adel und Bürgerschaft ihre Stellung im Staat vertauscht. Die großen Aufgaben des Rittertums waren längst erfüllt. Jetzt besaßen die Adligen zwar noch die vorherrschende Macht, aber ihre Bedeutung war beträchtlich gesunken.

Mit der Entwickelung der Städte und dem Aufblühen des Handwerks war die wirtschaftliche Überlegenheit bald[54] auf die Seite des Bürgertums getreten. Aber auch der innere Wert des Bürgers war erheblich gestiegen. Die gediegenen Erzeugnisse des deutschen Handwerks hatten in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der andern Völker erregt. Allerorts fanden die Waren guten Absatz und taten sich durch ihre Güte vor allen Erzeugnissen hervor.

So war es gekommen, daß in der ganzen Welt das deutsche Handwerk gepriesen wurde und daß der deutsche Handel herrlich aufblühte. Eine große Anzahl von Städten tat sich zusammen und gründete den Hansabund, unter dessen kraftvollem Schutze die erzenen Kiele der mächtigen Segelschiffe die weiten Meere durchschnitten, um die Erzeugnisse deutschen Fleißes nach aller Herren Länder zu bringen.

Dieser glänzende Aufschwung erfüllte Handwerker und Kaufmann mit Befriedigung und Stolz und spornte sie an, emsig weiterzuarbeiten. Aber nicht nur deshalb, um große Vermögen anzusammeln – geschweige daß es dem Reichtum gelungen wäre, seine Erzeuger zu verweichlichen –, der deutsche Bürger setzte vielmehr sein alles daran, den guten Ruf seiner Arbeit stetig zu fördern. Und das gelang ihm.

Wohl kleidete man sich reicher als früher, und in den deutschen Landen fanden allerhand Genußmittel fremder Völker Eingang, die bis dahin unbekannt gewesen waren und Gaumen und Zunge schmeichelten. Der bisher einfache Tisch war reicher besetzt, und Gastmähler wurden gefeiert, bei denen die auserlesensten Speisen aufgetragen wurden und der köstlichste Wein in Strömen floß. Niemand verschmähte es mitzutun, die deutsche Gründlichkeit bewährte sich auch im Genießen.

Aber die Versuchungen, denen im Laufe der Weltgeschichte schon manches Volk erlegen, fanden ein aufrechtes, kraftvolles Geschlecht. Der Fleiß und die Beharrlichkeit des deutschen Handwerks erlitten dadurch keine Einbuße! Die sittlichen Werte des Volkes wuchsen immer mehr, es war sich der hohen Sendung bewußt, die es zu erfüllen hatte. Das Gemeinwesen wurde musterhaft, und die Städte entwickelten sich zu einer Macht, die der Herrlichkeit der Fürsten Glanz und Stütze war. Der Familiensinn vertiefte sich. Man war stolz darauf, von Vorfahren abzustammen, deren Namen seit Jahrhunderten mit Ehrfurcht genannt wurden.

Die Kinder wurden in wahrer Frömmigkeit und strenger Zucht erzogen. Die Achtung vor Gesetz und den Eltern vererbte sich vom Vater auf den Sohn.

So gab es im Handwerker- und Kaufmannsstande zahlreiche Familien, die, gestützt auf große Vermögen, nach außen viel Selbstbewußtsein bewahrten. Das Oberhaupt eines solchen Patriziergeschlechts fühlte sich in seinem Hause als ein Fürst. Hatten seine Vorfahren den Wohlstand und das Ansehen des Volkes nicht begründen und mehren helfen? Und was hatte dagegen seit aber hundert Jahren der Adel getan?

Das waren die Gedanken, die Bernhard von Miltitz jetzt unaufhörlich bestürmten. Er konnte zwar noch nicht in die Tiefen des verworrenen Zeitbildes blicken. Aber er war ein Grübler. Und wo sein Wissen nicht ausreichte, begann er, die Gedankenanfänge zu entwickeln. Bisher hatte er nur mit den Augen eines Abkömmlings aus adligem Geschlecht gesehen, denn die Kenntnis der wirklichen Verhältnisse war ihm nicht gelehrt worden.[56] Seine Mutter war es gewesen, die ihn auf diese Anschauungen gebracht hatte. Und je öfter er nachsann, desto deutlicher enthüllte sich ihm die Wahrheit.

Sein junges Herz schlug laut für das entzückende Kind aus dem Bürgerstand. Ein seliges Gefühl überkam ihn, wenn er daran dachte, Sonnhilds Zuneigung zu besitzen. Zuneigung? Durfte er es so nennen? Nun, darüber mußte er sich Gewißheit verschaffen.

Am verabredeten Tage hatte sich Bernhard von Miltitz pünktlich auf der Höhe vor dem Lommatzscher Tor eingefunden. Es war derselbe Ort, an dem er Sonnhild zum erstenmal gesehen. Er konnte sich genau entsinnen: unter diesem hohen Baum hatte er gestanden, und dicht hinter ihm, wo jetzt ein Bündel Farren mit breiten Wedeln wuchs, hatte sie im Grase gelegen.

Dann trat er so weit vor, daß sein Blick ungehindert in die Weite schweifen konnte. Drüben auf dem andern Elbufer erhoben sich die Hügel, bedeckt von dem leuchtenden Grün der frischen Reben, und zu seiner Rechten, dicht vor der Stadt, ragten der Dom und die alte Markgrafenburg in das lichte Himmelsblau noch hinein. Auch heute lag leuchtender Sonnenschein über dem entzückenden Bild, und die Luft wehte weich und warm und spielte leise mit den Zweigen.

Bernhard war so in Gedanken versunken, daß er Sonnhild erst bemerkte, als das Mädchen neben ihm stand. Jetzt sah er auf, und ihre Blicke trafen sich. Sie trug ein enganliegendes weißes Kleid, das die schlanke Gestalt der aufblühenden Jungfrau deutlich erkennen ließ.

Der Jüngling war von Sonnhilds Schönheit aufs neue betroffen. Er sah eine kurze Weile stumm in das liebliche[57] Gesicht, bis das Mädchen unter seinem Blick errötete und die Augen niederschlug. Da trat er rasch heran, und sie begrüßten sich.

Wie bei ihrem letzten Zusammensein brauchten sie erst eine Zeit lang, um ihre Verlegenheit zu überwinden. Dann aber drängten sich die Worte auf ihre Lippen und sie erinnerten sich beide daran, wie es vor fünf Jahren an dieser Stelle ausgesehen und was sie damals miteinander gesprochen.

So kamen sie ins Plaudern und gingen dabei tiefer in den Wald hinein, der sich neben der Landstraße auf der Anhöhe hinzog. Bernhard legte auch heute wieder seinen Arm behutsam in den der Jungfrau, ohne daß sie durch ein Zeichen peinliche Überraschung verraten hätte. War sie sich dessen im Eifer des Sprechens nicht bewußt geworden, oder erlaubte sie ihm diese Vertraulichkeit? Der Jüngling hoffte das letztere.

Dann pflückten sie die am Wege stehenden Waldblumen und banden sie zum Strauß. Bernhard ließ sich auf das Knie nieder und steckte den seinen in Sonnhilds Gürtel. Darauf trat das Mädchen heran und nestelte ihre Blumen an seinem Kragen fest. Dabei standen sie so eng beisammen, daß ihr Atem sein Gesicht streifte und er die feinen Härchen unterscheiden konnte, die Ohren und Wangen des Mädchens bedeckten. Als Sonnhild aber bei einer unwillkürlichen Bewegung mit der Stirn des Jünglings Wange leicht berührte, trat dieselbe dunkle Röte auf ihr Gesicht, die Bernhard schon wiederholt darin hatte aufsteigen sehen. Und ihre feinen Finger zitterten, bis es ihr gelang, die widerspenstigen Blumen zu befestigen.

Von da an blieb das Mädchen einsilbig, und wenn sie lachte, klang es nicht so natürlich wie sonst. Als Bernhard dies merkte, bemühte er sich, dem Mädchen die Beklemmung überwinden zu helfen, indem er harmlos weiterplauderte. Aber ihr Schweigen raubte ihm endlich die Unbefangenheit, und sein Redefluß versiegte.

Da sagte Sonnhild:

»Junker, ich weiß nicht, ob Euch hinlänglich bekannt ist, welch unseliger Zwist zwischen der Bürgerschaft und Eurem Vater besteht.«

Bernhard erschrak. Doch faßte er sich rasch und entgegnete, wie er wohl wisse, daß eine starke Bewegung zugunsten der Reformation in der Stadt sei. Seinem Vater liege es als Amtmann von Meißen ob, den Befehlen des Herzogs, der von der Einführung der Reformation im meißnischen Sachsen nichts wissen wolle, Geltung zu verschaffen. Und Bernhard fügte hinzu, das Volk würde die Wünsche seines Fürsten gewißlich achten und seine eigenen Wünsche fallen lassen.

Aber Sonnhild schüttelte den Kopf und versetzte mit wehmütigem Lächeln:

»Junker, Eure Harmlosigkeit von früher ist Euch verblieben. Wenn Ihr glaubt, daß die Bürgerschaft Meißens ihre Wünsche aufgäbe, weil der Herzog die Reformation nicht einführen will, dann täuscht Ihr Euch über die Gesinnung der Meißner. Die Gegensätze verschärfen sich mit jedem Tage. Und Euer Vater? Ich glaube bestimmt, daß er nichts anderes tut als seine Pflicht! Aber der ganze Groll der vielen unbefriedigten Menschen richtet sich zuerst doch nur gegen ihn.«

Hier sah Bernhard von Miltitz erstaunt auf.

»Gewiß, Junker, gegen Euern Vater! Der Herzog ist weiter entfernt, und er steht viel zu hoch, daß man es wagte, die gereizten Reden gegen ihn auszustoßen, mit denen die ergrimmte Bürgerschaft ihrem Herzen Luft macht.«

»Aber mein Vater ist doch nur ein Diener des Herzogs, und was er tut, tut er in seinem Namen,« warf Bernhard voll Eifer ein.

»Ich möchte Euch nicht wehtun, Junker,« entgegnete Sonnhild, »deshalb dürft Ihr auch nicht denken, die Worte, die ich jetzt spreche, seien meine eigene Überzeugung: die Bürgerschaft ist Eurem Vater bitter gram, weil sie meint, er schüre den Zwist zwischen ihr und dem Herzog, wo er nur könne, und bestärke diesen in seiner Abneigung gegen die Lutherische Lehre. Denn Euer Vater, Junker, gilt als ein fanatischer Papist.«

Diese Worte, so einfach sie gesprochen waren und obgleich ihnen jeder Ton des Vorwurfs fehlte, machten auf Bernhard einen tiefen Eindruck. Er erwiderte nichts und sah seitwärts in das Gebüsch. Da fühlte er eine weiche Hand, die sich leicht auf seinen Arm legte. Und wie er aufsah, blickte er in Sonnhilds große Augen, die traurig auf ihn gerichtet waren.

»Habe ich Euch doch eine Kränkung bereitet?« sagte sie leise. »Verzeiht, Junker, es war nicht bös gemeint!«

Bernhard war gerührt von dem weichen Ton in Sonnhilds Stimme und dem unaussprechlich lieblichen Ausdruck ihres Gesichts, das dem eines flehenden Kindes glich.

»Liebe Sonnhild,« sagte er herzlich, »was für ein edles Gemüt Ihr doch besitzt.«

Da nahm sie ihre Hand von seinem Arm. Und als sie sich abwandte, schlug ihr die Röte wieder ins Gesicht.

»Was Ihr da sagtet, Jungfrau,« begann Bernhard, »war eine Anklage gegen meinen Vater. Ich bin noch zu unerfahren, um urteilen zu können, ob mein Vater wirklich das tut, wessen man ihn bezichtigt. Wohl weiß ich, daß sein Einfluß auf den Herzog groß ist, und daß ihn dieser vor vielen anderen schätzt. Aber ich weiß auch, Jungfrau, daß mein Vater nicht nur nach Rang und Geburt ein Edelmann ist! Er ist streng, ja, das ist er! Er ist auch zuweilen – heftig. Das habe ich als Kind wiederholt fühlen müssen. Aber er ist auch gerecht! Und hinter seinem strengen Äußeren verbirgt sich ein mildes Herz! Schon als Knabe habe ich meinen Vater innig geliebt und tiefe Ehrfurcht vor ihm besessen. Jetzt aber, nachdem ich sein Inneres geblickt, ist es mein sehnlichster Wunsch, die Eigenschaften des väterlichen Charakters möchten sich auch in mir reich entwickeln.«

Sonnhild warf einen warmen Blick auf Bernhard, ohne daß dieser es bemerkte. Von dem Ernst seiner Rede ganz erfüllt, fuhr er fort:

»Mein Vater ist ein strenggläubiger Christ. Ob er der neuen Lehre feindlich gegenübersteht, weiß ich nicht.«