| TABLE |

LE R. P. DE SMET.

chez les tribus indiennes du vaste territoire de l’Orégon dépendant des Etats-Unis d’Amérique.

| LIBRAIRIE DE J. LEFORT, ÉDITEUR | |

| A LILLE rue Charles de Muyssart, 24 | A PARIS rue des Saints-Pères, 30 |

VOYAGES

AUX

MONTAGNES ROCHEUSES

In-8º. 2ᵉ série.

A LA MÊME LIBRAIRIE

Envoi franco contre timbres-poste joints à la demande.

| SOUVENIRS DE VOYAGE: la Suisse, le Piémont, Rome, Naples, toute l’Italie; par Mᵐᵉ de Grandville. in-8º. | 4 50 |

| Mgr AUVERGNE: ses voyages au mont Liban, au Sinaï, à Rome, etc. in-8º. | 2 50 |

| CONSTANTINOPLE, histoire de cette ville célèbre; par M. de Montrond. in-8º. | 2 50 |

| NAPLES: histoire, monuments, beaux-arts, littérature. L. L. F. in-8º. | 2 50 |

| LA SICILE: souvenirs, récits et légendes; par M. l’abbé V. Postel. in-8º. | 2 50 |

| LA SYRIE en 1860 et 1861: massacres du Liban et de Damas, et expédition française; par M. l’abbé Jobin. in-8º. | 2 50 |

| L’ALGÉRIE: promenade historique et topographique; par le Dʳ Andry. in-8º. | 1 25 |

| L’AFRIQUE, d’après les voyageurs les plus célèbres. in-12. | 1 85 |

| L’AMÉRIQUE, d’après les voyageurs les plus célèbres. in-12. | 1 85 |

| L’OCÉANIE, d’après les voyageurs les plus célèbres. in-12. | 1 85 |

| L’AUSTRALIE: esquisses et tableaux; par A. S. de Doncourt, in-12. | 1 60 |

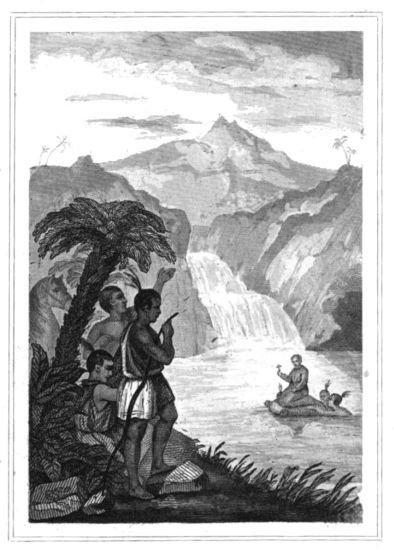

Cette machine floattait sur l’eau comme

un cygne magestueux.

chez les tribus indiennes du vaste territoire de l’Orégon dépendant

des Etats-Unis d’Amérique.

PAR LE R. P. DE SMET

SIXIÈME ÉDITION

LIBRAIRIE DE J. LEFORT

IMPRIMEUR ÉDITEUR

|

LILLE rue Charles de Muyssart, 24 |

PARIS rue des Saints-Pères, 30 |

1875

Propriété et droit de traduction réservés.

Nous offrons cet intéressant récit aux amis de la patrie et de leurs concitoyens, avec l’espoir, disons mieux, avec la certitude que la lecture qu’ils en feront leur fera goûter le plaisir le plus pur. Rarement avons-nous rencontré quelque chose de plus attrayant. L’éloquence simple et virile qui le caractérise ravit l’attention du lecteur. Les faits que l’auteur rapporte sur les régions les plus reculées de l’Occident, les mœurs et les usages des tribus indiennes qui errent dans l’immense territoire de l’Orégon, leur état et leurs dispositions actuelles, leurs vues pour l’avenir, sont des sujets qui ne peuvent manquer d’inspirer de l’intérêt à quiconque aime de porter ses regards au delà de l’étroit horizon des scènes journalières, et d’apprendre ce que les pieux serviteurs de Dieu font pour sa gloire et son nom dans les contrées les plus lointaines. Nous avons eu un entretien avec l’homme apostolique de la plume duquel nous tenons ces récits; et en l’écoutant, nous avons éprouvé tout à la fois le sentiment d’un noble orgueil et d’une joie pure, dans la pensée qu’il nous retraçait en sa personne ce généreux esprit de dévouement et ces scènes animées de la vie et des aventures indiennes, si admirables dans les pages des Charlevoix et des Bancroft.

Notre pays est réellement plein d’intérêt pour ceux qui suivent la marche de ses progrès et qui les comparent avec le passé. Qui{vi} aurait jamais songé, par exemple, que l’Iroquois, le sauvage Mohawk (nom sous lequel nous connaissons mieux cette peuplade), lui dont les hurlements terribles ont tant de fois fait tressaillir d’effroi nos ancêtres, que ce même Iroquois eût été choisi pour allumer le premier les faibles étincelles de la civilisation et du christianisme parmi une grande partie des tribus indiennes d’au delà des Montagnes Rocheuses? Plusieurs de ces peuplades ont actuellement soif des eaux salutaires de la vie; elles aspirent après le jour où la vénérable Robe-noire paraîtra au milieu d’elles; elles envoient même à des milliers de lieues de distance des messagers pour en hâter l’arrivée. Une telle ardeur pour la sainte vérité, tout en faisant honte à notre froide piété, devrait enflammer nos cœurs et nous porter à souhaiter du moins qu’il y ait des ouvriers suffisants pour cette vigne immense. Elle devrait nous ouvrir à tous la main pour aider les hommes pieux qui, après avoir abandonné famille, amis, patrie, vont s’ensevelir dans les déserts avec leurs chers Indiens, afin de vivre pour eux et avec Dieu.

L’un de leurs plans favoris en ce moment est d’introduire parmi les Indiens le goût de l’agriculture avec les moyens de s’y livrer. Ils sont d’avis que c’est le plus prompt moyen, peut-être le seul, de les arracher à la vie errante qu’ils mènent encore généralement à présent et aux habitudes d’oisiveté qu’elle engendre. Les aider dans ce philanthropique dessein est pour nous un devoir sacré, en notre qualité d’hommes, d’Américains, de chrétiens. C’est là au moins l’un des moyens en notre pouvoir d’expier les torts sans nombre que les blancs ont faits à cette race infortunée. Que personne ne laisse donc échapper cette belle occasion de faire le bien et de donner ainsi un gage de son amour pour Dieu, pour sa patrie et pour ses semblables.{7}

RELATION

ADRESSÉE A M. LE CHANOINE DE LA CROIX, A GAND

Université de Saint-Louis, 4 février 1841.

Vous vous attendez sans doute à des détails intéressants sur mon long, très-long voyage de Saint-Louis jusqu’au delà des Montagnes Rocheuses (Rocky Meuntains). J’ai mis soixante jours à traverser le fameux désert américain, et près de quatre mois à revenir sur mes pas par un nouveau et très-hasardeux chemin.

Envoyé par le T. R. évêque et par mon provincial pour{8} nous assurer des dispositions des sauvages et des succès probables qu’on pourrait espérer en établissant une mission au milieu d’eux, je quittai Saint-Louis le 27 mars 1840, dans un bateau à vapeur, et je remontai le Missouri à une distance de 500 milles, pour me rendre aux frontières de l’Etat. Le navire où j’étais embarqué était (comme ils le sont tous dans ce pays où l’émigration et le commerce ont pris une si grande extension) encombré de marchandises et de passagers de tous les Etats de l’Union; je puis même dire de différentes nations de la terre, blancs, noirs, jaunes et rouges, avec les nuances de toutes ces couleurs. Le bateau ressemblait à une petite Babel flottante, à cause des différents langages et jargons qu’on y entendait. Ces passagers débarquent pour la plupart sur l’une et l’autre rive, pour y ouvrir des fermes, y construire des moulins, diriger des fabriques de toutes sortes d’espèces; ils augmentent de jour en jour le nombre des habitants des petites villes et des villages qui s’élèvent comme par enchantement sur les deux rives.

A mesure que l’on remonte la rivière, on trouve le pays charmant et rempli d’intérêt, diversifié par des rochers à pic et des coteaux d’argile très-élevés et souvent entrecoupés. Les bas-fonds présentent à l’œil une grande variété d’arbres et d’arbrisseaux, des chênes et des noyers de douze différentes espèces; le sassafras et l’accacia triacanthos, dont les fleurs embaument l’air de leurs parfums; l’érable, qui le premier s’enveloppe de la livrée du printemps; le sycomore, platanus occidentalis, roi de la forêt de l’ouest, s’érige dans les formes les plus gracieuses, avec de vastes branches, étendues et latérales, couvertes d’une écorce d’un blanc brillant, et ajoute un trait distinctif de grandeur à l’imposante beauté des forêts. J’en ai vu qui mesuraient quinze pieds et demi de diamètre. Le cotonnier, populus deltoides, est un autre géant qui croît à une hauteur prodigieuse; le bignonia radicans paraît s’y accrocher de préférence, monte jusque dans{9} ses sommets, et déploie une profusion de grandes fleurs de couleur de flammes et à formes de trompettes. Le voyageur admire ici les mille grandes et hautes colonnes du cotonnier, enveloppées, de la terre jusqu’aux branches, d’une draperie de lierre d’une profonde verdure. C’est un de ces charmes de la nature qu’on ne peut se lasser de contempler. Le cornouiller, cornus florida, et le bouton rouge, cercis canadencis, tiennent le milieu de l’arbre et de l’arbrisseau. Le premier a une belle feuille en forme de cœur et étend ses branches en parapluie; elles se couvrent dans le printemps de brillantes fleurs blanches; dans l’automne, elles présentent de belles baies écarlates. L’autre est le premier arbrisseau qu’on voit en fleurs le long du Missouri.

Ces arbrisseaux sont dispersés de tous côtés dans la forêt; et au commencement du printemps, leurs masses de fleurs brillantes forment un contraste gracieux avec le brun dominant de la forêt. Le bouton rouge donne au paysage un charme que le voyageur qui le voit pour la première fois ne saurait oublier. Le cerisier sauvage, le mûrier, le frêne y sont très-communs. Le sol, dans tous ses bas-fonds, est prodigieusement riche, fortement imprégné de substances salines et de pierres calcaires décomposées.

Ces rivages cependant sont très-incertains et s’éboulent continuellement; ce qui rend l’eau de ce fleuve, d’ailleurs très-légère et saine à boire, bourbeuse et dégoûtante. Les bancs de sable et les arbres au fond de l’eau sont si nombreux, que l’on s’y habitue et qu’on ne songe guère aux dangers qu’on court à chaque instant. Il est intéressant d’observer à quelles étendues les racines s’enfoncent dans ce sol fertile; là où la terre s’éboule, on en observe toute la profondeur; en général, il n’y a qu’une grosse racine centrale, pénétrant à dix ou douze pieds, et d’autres plus minces qui s’étendent à l’entour.

Après dix jours de navigation, j’arrivai à West-Port, petite{10} ville frontière du territoire des sauvages, d’où je devais me mettre en route pour les Montagnes.

Le 30 avril, je partis de West-Port avec l’expédition annuelle de la Compagnie américaine des pelleteries, qui se rendait à la Rivière-Verte, l’une des fourches du Rio-Colorado. Jusqu’au 17 mai, nous nous dirigeâmes vers l’ouest, traversant des plaines immenses, dépouillées d’arbres et d’arbrisseaux, excepté sur les petites rivières, et entrecoupées de profonds ravins, où nos voyageurs se servaient d’une cordelle pour descendre et monter les charrettes. Les chaleurs de l’été commençaient déjà à se faire sentir; le temps cependant était favorable; souvent le matin le thermomètre ne se trouvait qu’à 27 degrés, mais il s’élevait jusqu’à 90 vers midi. Les vents frais qui règnent sans cesse dans ces vastes plaines rendent les chaleurs supportables. Le gibier était rare; mon chasseur cependant fournit ma tente assez abondamment de canards, de bécassines, de faisans, grues, pigeons, blaireaux, cerfs et cabris. Les seuls hommes que j’aie rencontrés pendant les premiers jours, étaient quelques sauvages Kants, qui se rendaient à Wesport pour y vendre leurs pelleteries. Ils résident sur le Lanzas ou rivière des Kants. Leur territoire commence à soixante milles à l’ouest de l’Etat Missouri, et leurs villages en sont à la distance de quatre-vingts milles. Leur langue, leurs mœurs et habitudes sont les mêmes que chez les Osages. En paix et en guerre, ces deux nations unissent leurs intérêts et n’en forment pour ainsi dire qu’une seule d’environ dix-sept cents âmes. Ils vivent dans les villages et placent pêle-mêle et sans ordre leurs huttes construites d’écorces, comme les wigwans des Pottowatomies, ou de joncs, comme celles des Osages, ou en terre, comme les akozos des Pawnées et des Ottoes. Ces dernières sont rondes et de la façon d’un cône; le mur a près de deux pieds d’épaisseur; tout l’ouvrage est soutenu au dedans par plusieurs poteaux. Dans toutes leurs huttes, la terre dure forme{11} le plancher; le foyer est au milieu, et la fumée s’échappe par un trou pratiqué dans le sommet. La porte est si basse et si étroite qu’on n’y entre qu’en se traînant: elle consiste dans une simple peau sèche suspendue. Ces sauvages m’ont paru très-pauvres et très-misérables; la plupart se trouvaient à pied. La veille de notre rencontre, les Ottoes leur avaient volé vingt-cinq chevaux. Ils m’exprimèrent un ardent désir d’avoir une mission de nos Pères parmi eux.

A mesure que nous avancions vers l’ouest, nous traversâmes des côtes élevées, qui nous donnaient de temps en temps des vues étendues et fort belles. La grande plaine était parsemée de hautes futaies; on y voyait surtout le waggère-roussé, ou la fleur du cotonnier, plante qui abonde dans ces parages et dont les Indiens se nourrissent. Elle se trouve sur le bord d’une rivière qui porte le même nom et qui se jette dans le Kansas; ces deux rivières ont de riches et fertiles bas-fonds et sont bien boisées. Tout le sommet de la grande côte est rempli de pétrifications. La surface de la terre, dans une partie considérable de cette région, est couverte de grosses pierres plates, grisâtres et jaunes, confusément arrangées comme si elles étaient sorties du sein de la terre par quelque agitation souterraine.

Je n’étais encore que depuis six jours dans le pays sauvage lorsque je me sentis accablé par la fièvre intermittente, avec les frissons qui précèdent d’ordinaire les accès de chaleur. Cette fièvre ne m’a quitté que sur la Roche-Jaune, à mon retour des Montagnes. Il me serait impossible de vous donner une idée de mon accablement. Mes amis me conseillaient de revenir sur mes pas; mais le désir de voir les nations des Montagnes l’emporta sur toutes les bonnes raisons qu’ils purent me donner. Je suivis donc la caravane de mon mieux, me tenant à cheval aussi longtemps que j’en avais la force; et j’allai ensuite me coucher dans un chariot, sur des caisses où j’étais ballotté comme un malheureux; car souvent{12} il nous fallait traverser des ravins profonds et à pic, qui me mettaient dans les positions les plus singulières: tantôt j’avais les pieds en l’air; tantôt je me trouvais caché comme un voleur entre les ballots et les caisses, froid comme un glaçon, ou couvert de sueur et brûlant comme un brasier. Ajoutez que pendant trois jours (et c’était le plus fort de ma fièvre) je n’eus pour me désaltérer que des eaux stagnantes et sales.

Le 18 mai, après avoir traversé une belle plaine de 30 milles de large, nous arrivâmes sur les bords de la Nebraska (rivière au Cerf), désignée par les Français sous le nom moins heureux de Plate ou de Rivière-Plate. La Plate est la plus grande tributaire du Missouri, et peut être considérée comme la plus merveilleuse et la plus inutile des rivières de l’Amérique du Nord; car elle a deux mille verges de large d’un bord à l’autre, et sa profondeur n’est guère que de deux à six pieds; le fond est un sable mouvant. Elle vient d’une distance immense à travers une large et verte vallée, et reçoit la grande abondance de ses eaux de plusieurs fourches qui descendent des Montagnes Rocheuses. L’embouchure de cette rivière est à huit cents milles de Saint-Louis par eau, et forme le point de division du bas et du haut Missouri. J’étais souvent saisi d’admiration à la vue des scènes pittoresques dont nous jouissions tout le long de la Plate. Imaginez-vous de grands étangs, dans les beaux parcs des seigneurs européens, parsemés de petites îles boisées; la Plate vous en offre par milliers et de toutes les formes. J’ai vu de ces groupes d’îles qu’on aurait pris facilement de loin pour des flottilles mêlant à leurs voiles déployées des guirlantes de verdure et de festons de fleurs; et parce qu’autour d’elles le fleuve était rapide, elles semblaient elles-mêmes fuir sur les eaux, complétant le charme de l’illusion par cette apparence de mouvement. Les deux bords de cette rivière ne sont point boisés. Les arbres que les îles produisent sont les peupliers, communément appelés cotonniers; les sauvages les{13} coupent en hiver, et l’écorce sert de nourriture à leurs chevaux. Sur la plaine de la Plate, on voyait bondir de nombreux cabris; j’en comptais souvent plusieurs centaines d’un seul coup d’œil; c’est l’animal le plus agile des prairies. Le chasseur emploie la ruse pour en approcher: il s’élance au grand galop vers l’animal; celui-ci part comme un éclair, laissant le cavalier à une grande distance derrière lui; bientôt il s’arrête pour l’observer (c’est un animal très-curieux). Pendant ce temps le chasseur descend de cheval et se couche ventre à terre; il fait toutes sortes de cabrioles avec les bras et les jambes, secouant de temps en temps son mouchoir ou un bonnet rouge au bout de la baguette de son fusil. Le cabri approche à pas lents pour le reconnaître et l’observer; et lorsqu’il est à la portée de la carabine, le chasseur lui lâche son coup et le couche par terre. Souvent il en abat jusqu’à six avant que la bande se disperse. Les autres animaux sont rares dans cette région; il y a cependant des signes évidents que le gibier n’y a pas toujours manqué.

Pendant plusieurs journées de marche, nous trouvâmes toute la plaine couverte d’ossements et de crânes de buffles rangés en cercles ou en demi-lunes, et peints de différentes devises. C’est au milieu de ces crânes que les Pawnées ont coutume de pratiquer leurs sortiléges superstitieux lorsqu’ils vont à la guerre ou à la chasse. Le matelot, après un long voyage sur mer, se réjouit à la vue d’herbes flottantes, ou de petits oiseaux de terre qui, venant se reposer sur les cordages du navire, lui donnent des signes certains qu’il approche du terme de sa course. De même, dans ce désert, le voyageur, fatigué de vivre si longtemps de viande salée, se réjouit à la vue de ces ossements blanchis par le temps qui lui annoncent le voisinage des buffles. Aussi n’entendait-on dans le camp que des cris de joie; nos chasseurs avaient compris que la plaine des buffles n’était pas éloignée, et ils saluaient par de bruyants vivats l’espoir{14} de porter bientôt le carnage parmi les paisibles troupeaux.

Aux mêmes lieux, nous trouvâmes encore le wistanwish des sauvages ou le chien des prairies, auquel les voyageurs donnent à plus juste titre le nom d’écureuil américain. Ces animaux paraissent avoir une espèce de police établie dans leur société. Les cellules de leurs villages sont généralement placées sur la pente d’une côte, quelquefois près d’un petit lac ou ruisseau; plus souvent à une grande distance de l’eau, afin que la terre qu’ils habitent ne soit point exposée à l’inondation. Ils sont d’une couleur brune foncée, excepté le ventre qui est blanc; leur queue n’est pas si longue que celle de l’écureuil gris; mais ils ont exactement la même forme; les dents, la tête, les ongles et le corps sont l’écureuil parfait, excepté qu’ils sont plus grands et plus gras que cet animal. Les voyageurs croient que leur seule nourriture est la racine du gazon, et la rosée du ciel leur unique breuvage.

En continuant notre route, nous vîmes de temps en temps les tombeaux solitaires des Pawnées, probablement ceux de quelques chefs ou braves, qui étaient tombés en combattant contre leurs ennemis héréditaires, les Scioux, les Sheyennes, les Osages. Ces tombeaux étaient ornés de crânes de buffles peints en rouge; le cadavre est assis dans une petite cabane faite de joncs et de branches d’arbres, et fortement travaillée pour empêcher les loups d’y pénétrer. La figure est barbouillée de vermillon; le corps est couvert de ses plus beaux ornements de guerre, et à côté on voit des provisions de toute espèce, viandes sèches, tabac, poudre et plomb, fusil, arc et flèches. Pendant plusieurs années, les familles viennent au printemps renouveler ces provisions. Ils ont l’idée que l’âme voltige longtemps dans le voisinage du lieu où le corps repose avant qu’elle prenne son essor vers le pays des âmes.

Après sept jours de marche le long de la Plate, nous arrivâmes dans les plaines habitées par les buffles. De grand{15} matin, je quittai seul le camp pour les voir plus à mon aise; j’en approchai par des ravins, sans me montrer et sans leur donner le vent qui m’était favorable. C’est l’animal qui a l’odorat le plus subtil; il lui fait connaître la présence de l’homme à la distance de quatre milles, et aussitôt il s’enfuit, cette odeur lui étant insupportable. Je gagnai inaperçu une haute colline semblable par sa forme au monument de Waterloo; de là je jouissais d’une vue d’environ douze milles d’étendue. Cette vaste plaine était tellement couverte d’animaux, que les marchés ou les foires d’Europe ne vous en donneraient qu’une faible idée. C’était vraiment comme la foire du monde entier rassemblée dans une de ses plus belles plaines. J’admirais les pas lents et majestueux de ces lourds bœufs sauvages, marchant en file et en silence, tandis que d’autres broutaient avec avidité le riche pâturage qu’on appelle l’herbe courte des buffles. Des bandes entières étaient couchées sur l’herbe au milieu des fleurs: toute la scène réalisait en quelque façon l’ancienne tradition de l’Ecriture sainte, parlant des vastes contrées pastorales de l’Orient, où il y avait des animaux sur mille montagnes. Je ne pouvais me lasser de contempler cette scène ravissante, et pendant deux heures je regardai ces masses mouvantes dans le même étonnement. Tout à coup l’immense armée parut éveillée; un bataillon donnait l’épouvante à l’autre; toute la troupe était en déroute, fuyant de tous côtés. Les buffles avaient eu le vent de leur ennemi commun: les chasseurs s’étaient élancés au grand galop au milieu d’eux. La terre semblait trembler sous leurs pas, et les bruits sourds que l’on entendait étaient semblables aux mugissements du tonnerre éloigné. Les chasseurs tiraient à droite et à gauche; ils firent un grand carnage parmi les plus gras de ces animaux. Je retournai avec eux au camp. Ils avaient chargé plusieurs chevaux de langues, de bosses, de côtes, etc., abandonnant le reste aux loups et aux vautours. Nous campâmes à une{16} petite distance de cette boucherie, et chacun se mit en mouvement dans le camp pour faire la cuisine. Manquant de bois sur les bords de la Plate, nos gens se servirent de la fiente sèche du buffle, qui brûle comme la tourbe. Il nous fallut recourir souvent au même expédient dans les prairies des Côtes-Noires.

Au milieu de la nuit, des bruits affreux, des hurlements, des aboiements m’éveillèrent; on aurait dit que les quatre tribus Pawnées s’étaient rassemblées pour nous disputer le passage sur leur territoire. Je réveillai mon guide pour savoir la cause de ce bruit et pour le disposer à recevoir l’attaque de l’ennemi. Il me répondit en riant: «Tranquillisez-vous, ce n’est rien. Les loups sont à faire festin après leur long carême d’hiver: ils se partagent les carcasses des vaches que les chasseurs ont laissées dans la prairie.» Les loups sont très-nombreux dans ces régions. D’après le dire des sauvages, ils tuent tous les ans le tiers des veaux des buffles: souvent même, lorsqu’ils sont en fortes bandes, ils attaquent les gros bœufs ou les vaches, se portent tous ensemble contre un seul buffle, et en un instant le jettent par terre avec une grande dextérité et le dévorent. J’ajouterai ici, pour vous donner une idée du grand nombre de ces animaux dans le Missouri, que cette année 1840, la compagnie des pelleteries a descendu soixante-sept mille robes de buffles à Saint-Louis. On évalue en outre à cent mille le nombre des buffles que les sauvages du Missouri tuent tous les ans pour leurs propres besoins, pour leurs tentes, leurs vêtements et leurs couvertures de selle.

Le 28, nous passâmes à gué la Fourche du Sud de la Plate. Toute cette région, jusqu’aux grandes montagnes, est une véritable bruyère, rocheuse et sablonneuse, couverte de scories et d’autres substances volcaniques; il n’y a d’endroits fertiles que sur les rivières et les ruisseaux. Cette région, nous dit un voyageur moderne, ressemble aux dé{17}serts de l’Asie par ses vastes plaines ondulantes et dégarnies de bois, et par ses terres incultes, sablonneuses et solitaires, qui fatiguent l’œil par leur étendue et leur monotonie. C’est un pays où l’homme ne fait point sa demeure; dans certaines saisons de l’année, le chasseur même et son coursier y manquent de nourriture. L’herbage y est brûlé et dépérit; les rivières et les ruisseaux sont à sec; le buffle, le cerf et le chevreuil se retirent dans des parties éloignées, se tiennent sur les bords de la verdure expirante, et laissent derrière eux une vaste solitude inhabitée, entrecoupée de ravins et de lits d’anciens torrents qui aujourd’hui ne servent qu’à tourmenter le voyageur et à augmenter sa soif. D’espace en espace la monotonie de ce grand désert est interrompue par des monceaux de pierres confusément entassées contre des ruines; ou bien il est traversé par des bancs de rochers qui se dressent devant le voyageur comme d’infranchissables barrières; telles sont les Côtes-noires. Au delà s’élèvent les Montagnes Rocheuses, les limites du monde atlantique. Les gorges et les vallées de cette vaste chaîne donnent asile à un grand nombre de tribus sauvages, dont plusieurs ne sont que les restes mutilés de différents peuples, jadis paisibles possesseurs des prairies, et maintenant refoulés par la guerre dans des défilés presque inaccessibles, où la spoliation n’essaiera plus de les poursuivre.

Ce désert de l’ouest, tel que je viens de le décrire, semble devoir défier l’industrie de l’homme civilisé. Quelques terres, plus heureusement situées sur le bord des fleuves, seraient peut-être avec succès soumises à la culture; d’autres pourraient se changer en pâturages aussi fertiles que ceux de l’est; mais il est à craindre que, dans sa presque totalité, cette immense région ne forme comme un océan entre la civilisation et la barbarie, et que des bandes de malfaiteurs, organisées comme les caravanes des Arabes, n’y exercent impunément leurs déprédations. Ce sera peut-être un jour{18} le berceau d’un nouveau peuple, composé des anciennes races sauvages et de cette classe d’aventuriers, de fugitifs et de bannis que la société repousse de son sein, population hétérogène et menaçante, que l’Union-Américaine amoncelle comme un sinistre nuage sur ses frontières, et dont elle accroît sans cesse l’irritation et les forces en transportant des tribus entières d’Indiens, des rives du Mississipi où ils ont pris naissance, dans les solitudes de l’ouest qu’elle leur assigne pour exil. Ces sauvages emportent avec eux une haine implacable contre les blancs, qui les ont, disent-ils, injustement chassés de leur patrie, loin des tombeaux de leurs pères, pour se mettre en possession de leur héritage. Si quelques-unes de ces tribus forment un jour des hordes semblables aux peuples nomades, moitié pasteurs, moitié guerriers, qui parcourent avec leurs troupeaux les plaines de la haute Asie, n’est-il pas à craindre qu’avec le temps d’autres ne s’organisent en bandes de pillards et d’assassins, qui auront pour coursiers les chevaux légers des prairies, le désert pour théâtre de leurs brigandages, et des rochers inaccessibles pour mettre leurs jours et leur butin en sûreté?

Le 31 mai, nous campâmes à deux milles et demi de l’une des curiosités les plus remarquables de cette région sauvage. C’est un monticule en forme de cône de près d’une lieue de circonférence, entrecoupé de beaucoup de ravins, et placé sur une plaine unie. Du sommet du monticule s’élève une colonne carrée de trente à quarante pieds de largeur sur cent vingt de haut; la forme de cette colonne lui a fait donner le nom de Cheminée; elle a cent soixante-quinze verges au-dessus de la plaine; on l’aperçoit à trente milles de distance. La Cheminée est composée d’argile dans un état de pétrification, avec des couches entremêlées de pierres à sables blanches et grisâtres. Il semble que c’est le reste d’une haute montagne que les vents et les orages auront aplanie peu à peu depuis plusieurs siècles. Encore quelques années, et{19} cette grande curiosité naturelle s’écroulera et ne formera qu’un petit monticule dans la plaine; car lorsqu’on l’examine de près, on aperçoit à sa cime une énorme crevasse. Dans le voisinage de cette merveille, les coteaux sont tous d’un aspect singulier; quelques-uns ont l’apparence de tours, de châteaux et de villes fortifiées. A quelque distance, on pourrait à peine se persuader que l’art ne s’est point mêlé aux fantaisies de la nature. Des bandes de lashata, animal aussi appelé grosse-corne, se tiennent au milieu de ces mauvaises terres. La Cheminée, ses châteaux et ses villes fantastiques terminent un coteau élevé, se dirigeant du sud au nord. Nous y avons trouvé un passage étroit entre deux rochers perpendiculaires de trois cents pieds de haut.

Cette région abonde en magnésie, de sorte que le sel de glauber se trouve presque partout et en plusieurs endroits en grande quantité dans un état de cristallisation. Les serpents à sonnettes et autres reptiles dangereux qu’on y rencontre à chaque pas seraient un fléau pour la contrée, si les sauvages n’avaient découvert, dans une racine très-commune en ces parages, un spécifique infaillible contre toutes les morsures venimeuses.

Quoique nous nous trouvassions encore à la distance de trois journées des Côtes-noires, on les voyait déjà très-distinctement. Partout nous étions au milieu des buffles. Si la terre est ingrate et produit peu de chose, la Providence a pourvu d’une autre manière à la subsistance des Indiens et des voyageurs qui traversent ces régions. Nous tuions sans peine six buffles par jour pour les quarante personnes que contenait notre camp. Dans tout mon voyage, je n’ai pu me lasser de contempler avec admiration ces animaux vraiment majestueux, avec leurs épaules, leurs cous et leurs têtes raboteuses. Si leur nature pacifique n’était connue, le seul aspect ferait trembler. Ils sont timides et sans méchanceté, et ne montrent aucune mauvaise disposition, excepté dans leur{20} propre défense, lorsqu’ils sont blessés et serrés de près. Leur force est extraordinaire, et quoiqu’ils paraissent lourds, leur course est cependant très-rapide; il faut un bon cheval pour les suivre à une grande distance.

Dans cette même région, les bandes des chevaux marrons et sauvages sont très-nombreuses; il faut beaucoup d’adresse et des chevaux à longue haleine pour les prendre. Les Espagnols-Mexicains et en général les Indiens sont adroits dans cette sorte de chasse; il est rare qu’ils manquent, quoiqu’à la course, à leur passer le lacet autour du cou.

Le 4 juin, nous traversâmes en canot de buffle la Fourche-à-la-Ramée, l’un des principaux tributaires de la Plate. Nous y trouvâmes une quarantaine de loges de Sheyennes, qui nous reçurent avec toutes les marques de bonté et d’estime; ils étaient polis, propres et décents dans leurs manières. Les hommes, en général, sont d’une grande taille, droits et vigoureux; ils ont le nez aquilin et le menton fortement prononcé. L’histoire de cette nation est celle de toutes les tribus sauvages des prairies: ils sont les restes de la puissante nation des Schaways, anciens habitants de la Rivière-Rouge, qui se jette dans le lac Wiunepeg. Les Scioux, leurs irréconciliables ennemis, les forcèrent, après une longue guerre, à passer le Missouri et à se réfugier sur une petite rivière appelée Warrikane, où ils se fortifièrent; mais les vainqueurs les y attaquèrent de nouveau, et les poussèrent, de poste en poste, jusqu’au milieu des Côtes-noires, sur les eaux de la Grande-Sheyenne. Dans tous ces revers, leur tribu a perdu même son nom; elle n’est plus connue que sous celui de la rivière qu’ils fréquentent. Maintenant les Sheyennes ne font plus d’effort pour s’établir dans une demeure permanente, de crainte d’une autre attaque de leurs cruels ennemis. Ils ont embrassé la vie nomade, vivent de la chasse et suivent le buffle dans ses différentes migrations.

Les grands chefs de ce village m’invitèrent à un festin et{21} me firent passer par toutes les cérémonies du calumet; c’est-à-dire qu’ils font d’abord fumer le Grand-Esprit en élevant la pipe vers le ciel, ensuite vers le soleil, la terre et l’eau; puis le calumet fait trois fois le tour de la loge; il passe de main en main, et chacun en tire une demi-douzaine de bouffées. Alors le chef m’embrassa et me souhaita le bonjour en me disant: «Robe-noire, mon cœur a tressailli de joie lorsque j’ai appris qui vous étiez. Ma loge n’a jamais eu de jour plus grand. Dès que j’eus reçu la nouvelle de votre arrivée, j’ai fait remplir ma grande chaudière pour vous fêter au milieu de mes braves. Soyez le bien venu. J’ai fait tuer en votre honneur mes trois meilleurs chiens; ils étaient gras à pleine peau.» Ne vous étonnez pas, si je vous dis que c’est là leur grand festin, et que la chair du chien sauvage est très-délicate et fort bonne; elle ressemble beaucoup à celle d’un petit cochon. La portion qu’on m’accorda était grande: les deux cuisses et les pattes avec cinq ou six côtes. La loi du festin ordonnait de tout manger, je n’en pouvais venir à bout. Enfin j’appris qu’on pouvait se débarrasser de son plat en l’avançant à un autre convive avec un présent de tabac.

Je pris occasion de leur parler des principaux points de la religion; je leur expliquai les dix commandements de Dieu et plusieurs articles du Symbole. Je leur fis connaître l’objet de mon voyage aux Montagnes, leur demandant si eux aussi ne désiraient pas d’avoir des Robes-noires parmi eux, pour apprendre à leurs enfants à connaître et à servir le Grand-Esprit. La proposition parut leur plaire beaucoup, et ils me répondirent qu’ils feraient leur possible pour rendre le séjour des Robes-noires agréable parmi eux. Je crois qu’un zélé missionnaire réussirait très-bien chez ces sauvages. Leur langue, dit-on, est très-difficile; leur nombre est d’environ deux mille. Les nations voisines considèrent ces sauvages comme les guerriers les plus courageux des prairies.

Le fort la Ramée se trouve au pied des Côtes-noires. On ne{22} remarque rien, ni dans la couleur du sol de ces montagnes, ni dans celle des rochers, qui puisse leur donner ce nom; elles le doivent à la sombre verdure des petits cèdres et des pins qui ombragent leurs flancs. La terre végétale près des rivières et dans les vallées est assez bonne; les terres hautes sont très stériles, et presqu’entièrement couvertes de blocs de granit, de quartz, de marcassites et d’autres espèces de pierres entremêlées, qui indiquent évidemment qu’à une époque éloignée il y a eu dans cette région de grandes convulsions souterraines.

On voit à la Ramée une branche des Montagnes Rocheuses à la distance de quarante milles. Elle a cinq mille pieds au-dessus de la plaine. Le thermomètre montait tous les jours jusqu’à quatre-vingt et quatre-vingt-dix degrés dans les vallons de ces montagnes; et cependant leurs sommets étaient couverts de neige. Souvent je me suis trompé par rapport aux distances; quelquefois je désirais examiner de près un grand rocher ou une côte d’une apparence singulière; je m’y dirigeais dans la persuasion de m’y rendre à cheval en une heure, et j’y mettais au moins deux ou trois heures. Il faut que cela soit dû à la grande pureté de l’atmosphère dans les prairies de cette haute région. L’absinthe est une production spontanée de ce pays; elle y croît à une hauteur de huit à dix pieds, et en si grande abondance qu’elle rend le voyage en charrettes très-incommode. Les cerises à grappes, les groseilles, les poires des côtes (petit fruit noir excellent) y sont très-abondantes. Le sureau y croît dans les ravins; le cotonnier de deux espèces est commun dans les fonds; sur les bords des rivières et sur la pente des montagnes, on voit des bocages de cèdres et de pins.

Le 14, nous campâmes au pied de la Butte-Rouge. Cette côte, très-élevée, de couleur d’ocre rouge, composée d’argile dans un état de pétrification, est un point central qui voit sans cesse passer et repasser les sauvages, soit qu’ils émigrent à{23} l’ouest, soit qu’ils remontent vers le nord. La branche du nord de la Plate, que nous avions suivie jusqu’ici, prend là une direction méridionale; sa source est à cent cinquante milles plus haut. De la Butte-Rouge nous passâmes par un coteau élevé sur la Rivière-de-l’Eau-douce, ainsi appelée à cause de la grande pureté de ses eaux. L’endroit le plus remarquable de cette rivière est le fameux rocher Indépendance; c’est le premier rocher massif de cette fameuse chaîne de montagnes qui divise l’Amérique septentrionale, et que les voyageurs appellent l’épine dorsale de l’univers. Il est composé de granit in situ d’une grosseur prodigieuse, et couvre une surface de plusieurs milles d’étendue; il est entièrement découvert de la cime jusqu’à la base. C’est le grand registre du désert; car on y lit en gros caractères le nom de tous les voyageurs qui y ont passé; le mien y figure en qualité de premier prêtre qui ait parcouru ces plages lointaines. Pendant plusieurs journées, nous avions à notre droite une chaîne de ces rochers nus, bien proprement appelés Montagnes Rocheuses. Ce ne sont que des rochers entassés sur rochers; on dirait qu’on a sous les yeux les ruines d’un monde entier recouvertes comme d’un linceul par des neiges éternelles.

Le 19, nous découvrîmes les Montagnes-au-Vent, où la caravane a son rendez-vous et se sépare; nous en étions cependant encore éloignés de neuf journées de marche. Tous les jours nous nous apercevions que le froid était de plus en plus sensible, et, le 24, nous traversâmes des plaines couvertes de neige. Le lendemain, nous nous rendîmes des eaux tributaires du Missouri sur celles du Colorado, qui se jette dans la mer Pacifique par la Californie, à deux degrés plus au sud que la Nouvelle-Orléans. Le passage à travers les montagnes est presque imperceptible; il a de vingt à vingt-cinq milles de largeur, et quatre-vingts de longueur. On calcule que ces montagnes ont de vingt à vingt-quatre mille pieds au-dessus de la mer Atlantique.{24}

Le 30, j’arrivai au rendez-vous, où une bande de Têtes-plates, qui avaient été avertis de mon approche, m’attendait déjà. Il eut lieu, comme je l’ai dit plus haut, sur la Rivière-Verte, un tributaire du Colorado; c’est l’endroit où les chasseurs aux castors et les sauvages des différentes nations se rendent tous les ans pour vendre leurs pelleteries et pour se procurer les choses nécessaires.

Je vous donnerai ici une petite notice sur les mœurs, les caractères et les localités des différents peuples des montagnes, d’après mes propres observations et d’après les meilleures informations que j’en ai pu obtenir.

Les Soshonies, c’est-à-dire les déterreurs de racines, surnommés les Serpents, se trouvaient en grand nombre au rendez-vous. Ils habitent la partie méridionale du territoire de l’Orégon, dans le voisinage de la haute Californie. Leur population d’environ dix mille âmes se partage en plusieurs peuplades disséminées çà et là dans le pays le plus inculte de toute la région à l’ouest des montagnes; presque toute la surface y est couverte de scories et d’autres productions volcaniques. On les a surnommés Serpents, parce que, dans leur indigence, ils sont réduits comme ces reptiles à fouiller la terre et à se nourrir de racines. Quelques bandes de chasseurs se rendent parfois à l’est des montagnes à la chasse des buffles, et dans la saison où le poisson remonte, ils descendent sur les bords de la Rivière-aux-Saumons et de ses tributaires pour faire leurs provisions d’hiver. Ils sont assez bien pourvus de chevaux. Au rendez-vous, ils firent leur parade pour saluer les blancs qui s’y trouvaient. Trois cents de leurs guerriers se rendirent en ordre et au grand galop au milieu de notre camp. Ils étaient hideusement barbouillés, armés de leurs massues, et tout couverts de plumes, de perles, de queues de loups, de dents et de griffes d’animaux, bizarres ornements, dont chacun s’était paré selon son caprice. Ceux qui avaient reçu des blessures dans les batailles, et ceux qui avaient tué des{25} ennemis de leur tribu, montraient avec ostentation leurs cicatrices et faisaient flotter, au bout de perches en formes d’étendards, les chevelures qu’ils avaient enlevées. Après avoir fait plusieurs fois le tour du camp en poussant par intervalles des cris de joie, ils descendirent de cheval et vinrent donner la main à tous les blancs en signe d’amitié.

Les principaux chefs, au nombre d’environ trente, m’invitèrent à un conseil. Comme parmi les Sheyennes, il fallut aussi passer par toutes les cérémonies du calumet. Le chef fit d’abord un petit cercle sur la terre, y plaça un petit morceau brûlant de fiente sèche de vache et y alluma son calumet. Il offrit ensuite la pipe au Grand-Esprit, au soleil, à la terre et aux quatre points cardinaux. Les autres observaient tous le plus profond silence et restaient assis immobiles comme des statues. Le calumet passa de main en main, et je remarquai que chacun avait une manière différente de s’en saisir. L’un tournait le calumet avant de mettre le manche à la bouche; le suivant faisait un demi-cercle en l’acceptant; un autre tenait la coupe en l’air; un quatrième la baissait jusqu’à terre, et ainsi de suite. Je suis naturellement enclin à rire; j’avoue qu’en cette occasion j’ai dû faire des efforts sérieux pour ne pas éclater, en contemplant la gravité que ces pauvres sauvages observaient au milieu de toutes ces simagrées ridicules. Ces façons de fumer entrent dans leurs pratiques superstitieuses de religion; chacun a la sienne, dont il n’oserait dévier pendant toute sa vie, de peur de déplaire à ses manitous. Je leur fis connaître les motifs de ma visite, le commandement que Dieu avait fait aux Robes-noires d’aller prêcher sa sainte loi à toutes les nations de la terre, l’obligation que tous les peuples avaient de la suivre dès qu’ils la connaîtraient, le bonheur éternel qu’elle procure à tous ceux qui la suivraient fidèlement jusqu’à la mort, et l’enfer avec tous ses tourments, qui serait le partage de quiconque fermerait l’oreille à la parole de Jésus-Christ. Je leur fis concevoir les avantages que leur procurerait une mis{26}sion, et je finis en leur prêchant les principaux points du christianisme. Les sauvages m’accordèrent la plus grande attention et parurent dans l’admiration de la sainte doctrine que je venais de leur expliquer. Ils tinrent conseil entre eux pendant l’espace d’une demi-heure, et l’orateur, au nom de tous les chefs, m’adressa les paroles suivantes: «Robe-noire, vos paroles ont trouvé accès dans nos cœurs, elles n’en sortiront jamais. Nous désirons de connaître et de pratiquer la sublime loi dont vous venez de nous faire part, au nom du Grand-Esprit, que nous aimons. Tout notre pays vous est ouvert, vous n’avez qu’à faire votre choix pour y former un établissement. Tous, tant que nous sommes, nous quitterons les plaines et les forêts, pour venir nous placer sous vos ordres, autour de vous.» Je leur conseillai, en attendant cet heureux jour, de choisir des hommes sages dans leurs différents camps, pour faire les prières en commun soir et matin; que là les bons chefs trouveraient occasion d’exciter tout le monde à la vertu. Le soir même ils s’assemblèrent, et le grand chef promulga une loi, qu’à l’avenir celui qui volerait ou commettrait quelque autre scandale serait puni en public.

Les Serpents croient que le Grand-Esprit réside particulièrement dans le soleil, le feu et la terre. Lorsqu’ils font une promesse solennelle, ils prennent le soleil, le feu et la terre à témoin de l’obligation qu’ils contractent. Lorsqu’un chef ou un brave de la nation meurt, ses femmes, ses enfants et ses plus proches parents se coupent les cheveux; c’est leur grand deuil. Ils rasent même les crinières et les queues à tous les chevaux que le défunt possédait, ce qui donne à ces pauvres animaux un air bien triste. Ils font ensuite au milieu de sa loge un tas de tout son butin, coupent en petits bouts les perches qui la supportent, et brûlent tout son avoir à la fois. Le cadavre est garrotté sur son coursier favori et conduit sur le bord de la rivière voisine. Là, les guerriers poursuivent l’animal, et le cernent de près en jetant des cris si affreux, qu’ils le forcent{27} à s’élancer dans le courant avec le corps de son maître. Alors, redoublant leurs cris, ils recommandent au cheval de transporter sans délai son maître au pays des âmes. Ce n’est pas tout; pour témoigner leur douleur, ils se font des incisions sur toutes les parties charnues du corps; et plus l’attachement au défunt est grand, plus les incisions qu’ils se font sont profondes. On m’a assuré qu’ils prétendent que la douleur s’échappe par ces plaies. Croiriez-vous que ces mêmes gens, si sensibles à la mort d’un parent, ont, comme les Scioux, les Pawnées et la plupart des nations nomades, la coutume barbare d’abandonner sans pitié aux bêtes féroces du désert les vieillards et les malades, dès qu’ils commencent à leur causer de l’embarras dans leurs expéditions de chasse.

Tandis que je me trouvais dans leur camp, les Serpents se préparaient à une expédition contre les Pieds-noirs. Aussitôt que le chef eut annoncé à tous les jeunes guerriers sa résolution de porter la guerre sur les terres de l’ennemi, tous ceux qui se proposaient de le suivre préparèrent leurs munitions, souliers, arcs et flèches. La veille du départ, le chef, à la tête de ses soldats, fit sa danse d’adieu à chaque loge; partout il reçut un morceau de tabac ou quelque autre présent. Si dans ces expéditions ils font des femmes prisonnières, ils les emmènent au camp, et les livrent à leurs femmes, mères et sœurs. Celles-ci les assomment aussitôt à coups de hache et de couteau, vomissant contre ces pauvres malheureuses, dans leur rage effrénée, les paroles les plus accablantes et les plus outrageantes. «Chiennes de Pieds-noirs! s’écrient-elles; ah! si nous pouvions aujourd’hui dévorer les cœurs de tous vos enfants et nous baigner dans le sang de votre maudite nation!»

Les Jouts, une tribu des Serpents, brûlent les corps de leurs parents avec les meilleurs chevaux que possédait le défunt. Le cadavre, avec les chevaux égorgés, est placé sur un grand tas de bois sec. Quand la fumée s’élève en tourbillons, ils croient que l’âme du sauvage s’envole vers la région des{28} esprits, emportée par ses fidèles coursiers; et pour exciter ceux-ci à un plus rapide essor, ils poussent tous à la fois des hurlements affreux.

Les Sampectches, les Pagouts et les Ampayouts sont les plus proches voisins des Serpents. Il n’y a peut-être pas dans tout l’univers un peuple plus misérable, plus dégradé et plus pauvre. Les Français les appellent communément les Dignes-de-pitié, et ce nom leur convient à merveille. Le pays qu’ils habitent est une véritable bruyère. Ils logent dans les crevasses des rochers ou dans des trous creusés en terre; ils n’ont pas d’habillements; pour toute arme, un arc, des flèches et un bâton pointu; ils parcourent les plaines incultes à la recherche des fourmis et des sauterelles, dont ils se nourrissent, et ils croient faire un festin quand ils rencontrent quelques racines insipides ou quelques graines nauséabondes. Des personnes respectables et dignes de foi m’ont assuré qu’ils se repaissent des cadavres de leurs proches et qu’ils mangent même quelquefois leurs propres enfants. On ne connaît pas leur nombre, car ils ne sont guère que deux, trois ou quatre ensemble. Ils sont si timides qu’un étranger aurait bien de la peine à les aborder. Dès qu’ils en aperçoivent un, soit blanc, soit sauvage, ils donnent l’alarme en faisant un boucan (fumée de bois); un instant après, le même signal se multiplie dans tous les endroits où ils se trouvent. On en a compté plus de quatre cents à la fois qui, à ce signal, couraient se cacher dans des roches inaccessibles; ce qui fait présumer qu’ils sont très-nombreux. Lorsqu’ils vont à la recherche des racines et des fourmis, ils cachent leurs petits enfants dans les herbes ou dans les trous des rochers. Quelques-uns, de temps en temps, se hasardent à quitter leurs cachettes, viennent trouver les blancs, et leur vendent leurs enfants pour des bagatelles. Les Espagnols de la Californie font quelquefois des incursions dans leur pays pour leur enlever leurs enfants. On m’a assuré qu’ils les traitent avec humanité, qu’ils les instruisent dans la religion,{29} et que, lorsqu’ils sont parvenus à un certain âge, ils leur accordent la liberté, ou les retiennent dans une espèce d’esclavage en leur confiant la garde de leurs chevaux ou en les faisant travailler dans leurs fermes. J’ai eu la consolation de baptiser plusieurs de ces êtres malheureux; eux aussi m’ont raconté les circonstances que je vous rapporte. Il serait facile de trouver des guides parmi les nouveaux convertis; par ce moyen on pourrait s’introduire chez ces pauvres abandonnés, leur apprendre la nouvelle consolante de l’Evangile, et rendre leur sort, sinon plus heureux sur la terre, au moins meilleur par l’espérance d’un avenir de bonheur éternel. Si Dieu m’accorde la grâce de retourner aux Montagnes, et que mes supérieurs me le permettent, je me dévouerai avec bonheur à la conversion de ces hommes misérables et vraiment dignes de pitié.

Le pays des Utaws est situé à l’est et au sud-est de celui des Soshonies, aux sources du Rio-Colorado; ils sont environ quatre mille. Ils paraissent doux et affables, très-polis et hospitaliers pour les étrangers, et charitables entre eux. Ils subsistent de la chasse, de la pêche, de fruits et de racines, productions spontanées de leur territoire. Leur habillement n’a rien d’extraordinaire; ils sont d’une grande simplicité dans leurs mœurs. Le pays est chaud, le climat favorable, et la terre très-propre à la culture.

En s’avançant vers le nord, on trouve les Nez-percés; leur pays a des endroits très-fertiles et propres à la culture; il y a aussi de riches et vastes pâturages. Ces sauvages possèdent un grand nombre de chevaux; quelques-uns en ont jusqu’à cinq ou six cents. La nation des Nez-percés compte à peu près deux mille cinq cents habitants. Quoiqu’ils aient des ministres protestants, sur les rapports qu’eux-mêmes m’en ont faits, et d’après les entretiens que j’ai eus avec plusieurs de leurs chefs, ils seraient charmés d’avoir des missionnaires catholiques parmi eux.{30}

A l’ouest des Nez-percés sont les Kayuses, sauvages honnêtes, pacifiques et hospitaliers. Ils sont au delà de deux mille. Leur richesse, comme celle des Nez-percés, consiste en chevaux, mais de la plus belle race des montagnes. Une grande partie de leur territoire est très-fertile, et produit dans une grande abondance une certaine racine appelée la kammache, dont ils font du pain et qui, avec le poisson et le gibier, forme leur nourriture habituelle.

Les Walla-walla habitent, sur la rivière du même nom, l’un des tributaires de la Colombie, et leur pays s’étend aussi le long de ce fleuve. Ils sont environ cinq cents. Leur caractère, leurs mœurs et leurs habitudes ne diffèrent point de ceux des sauvages que je viens de nommer.

La tribu Paloose appartient à la nation des Nez-percés, et leur ressemble sous tous les rapports. Elle habite les bords des deux rivières des Nez-percés et du Pavillon. Ils ne sont guère que trois cents.

Les quatre nations que je viens de citer parlent la même langue avec une légère différence de dialecte.

Au nord-ouest des Palooses se trouve la nation des Spokanes. Ils sont près de huit cents personnes. Plusieurs petites tribus, qu’on peut considérer comme appartenant à la même nation, se tiennent dans le voisinage. Leur pays est diversifié par des montagnes et des vallées dont quelques parties sont très-fertiles. Ils s’appellent entre eux les Enfants du soleil, dans leur langue Spokani. Leur subsistance principale est la pêche et la chasse, les racines et les fruits.

A l’est de ceux-ci sont les Cœurs-d’alène, environ sept cents âmes. Ils se distinguent par la civilité, l’honnêteté et la bonté. Leur pays est plus ouvert que celui des Spokanes et plus propre à la culture.

Le pays de mes chères Têtes-plates est encore plus à l’est et au sud-est, et s’étend jusqu’aux Montagnes Rocheuses. Cette tribu est sans contredit la plus intéressante de tout{31} l’Orégon. Francs, nobles et généreux dans leurs dispositions, ils ont toujours montré une grande bienveillance envers les blancs, et un grand désir de connaître la religion chrétienne. Ils sont au nombre d’environ huit cents; ils mènent une vie nomade; ils chassent le buffle sur les rivières Clarck ou du Saumon; et tous les printemps ils traversent les montagnes et descendent jusqu’à l’embouchure des trois fourches du Missouri. Cette nation a été beaucoup réduite par les assauts continuels que lui ont livrés les Pieds-noirs. Quoique d’une grande bravoure, ils sont très-paisibles dans leurs dispositions, et, pour éviter leurs ennemis, ils désirent s’établir en permanence sur leurs terres. Ils attendant le retour de nos missionnaires pour exécuter leurs louables desseins. «Cultiver la terre et vivre en bons et fervents chrétiens, tel est, disent-ils, l’objet de tous nos désirs.» Leur pays est montagneux, mais entrecoupé de vallées riantes et fertiles, très-riches en pâturages. Les montagnes sont froides, couvertes de neige pendant une partie de l’année; mais dans les vallées le climat est doux.

Les Pondéras, communément appelés les Pends-d’oreille, ressemblent aux Têtes-plates, de corps, de caractère, de manières, de dispositions, de mœurs et de langage; ils ne font maintenant avec eux qu’un seul et même peuple. Leur nombre s’élève à plus de douze cents. Ils habitent au nord de la rivière Clarck et aux bords d’un lac qui porte leur nom. Leur pays possède des endroits très-fertiles. Ils attendent avec impatience notre retour, pour commencer leur culture et pour continuer à vivre ensemble avec les Têtes-plates, sous la sainte loi de l’Evangile, que j’ai eu le bonheur de leur prêcher pendant trois mois, et à laquelle ils se sont tous soumis avec le plus grand empressement et la plus grande docilité.

Je crois que vous ne lirez pas sans intérêt une petite notice de mon séjour parmi eux et de mes excursions dans leur{32} compagnie. Ne vous étonnez pas de ce que depuis le mois d’avril jusqu’au mois de décembre j’ai mené la vie nomade d’un sauvage, vivant de chasse et de racine, sans pain, sans sucre et sans café, n’ayant pour tout lit qu’une peau de buffle et une couverture de laine, passant les nuits à la belle étoile lorsqu’il faisait beau, et bravant les orages et les tempêtes sous une petite tente. Je vous ai parlé de ma fièvre; elle semblait s’obstiner à ne pas me quitter: eh bien, par la vie dure que je menais, il est arrivé que j’en fus tout à fait débarrassé, et je me porte à merveille depuis le mois de septembre.

Jamais de ma vie je n’ai joui de tant de consolations que durant mon séjour parmi ces bons Têtes-plates et Pondéras; le Seigneur m’a amplement dédommagé de toutes les privations et souffrances que j’avais endurées dans ce long et pénible voyage. J’ai dit plus haut que j’avais trouvé une députation de ces deux tribus au rendez-vous de la Rivière-Verte. Ces bons Indiens étaient venus au-devant de moi pour me servir d’escorte dans ces pays si dangereux à parcourir. Notre rencontre ne fut pas celle d’étrangers, mais d’amis; c’étaient comme des enfants qui accourent à la rencontre de leur père après une longue absence. Je pleurais de joie en les embrassant, et eux aussi, les larmes aux yeux, m’accueillaient avec les expressions les plus tendres. Avec une naïveté vraiment patriarcale, ils me racontaient toutes les petites nouvelles de la nation, leur conservation presque miraculeuse dans un combat de soixante des leurs contre deux cents Pieds-noirs, combat qui avait duré cinq jours, et dans lequel ils avaient tué environ cinquante de leurs ennemis sans perdre un seul homme. «Nous nous sommes battus en braves, me disaient-ils, dans le désir de vous voir; le Grand-Esprit a eu pitié de nous, il nous a aidés à éloigner les dangers sur la route qui doit vous conduire à notre camp. Les Pieds-noirs ne nous molesteront plus pour quelque temps; ils se sont retirés en pleurant. Nos frères brûlent d’impatience de vous voir.»{33} Nous remerciâmes ensemble le Seigneur de nous avoir préservés jusqu’ici au milieu de tant de dangers, et nous implorâmes sa protection dans les nouvelles et longues courses qui nous restaient à faire.

Je m’étais arrêté quatre jours sur la Rivière-Verte, pour laisser le temps à mes chevaux de se remettre de leurs fatigues, pour donner de bons et salutaires avis aux chasseurs canadiens, qui paraissaient en avoir grand besoin, pour m’entretenir avec les sauvages des différentes nations. Le 4 juillet, je me remis en route avec mes Têtes-plates; dix braves Canadiens voulurent aussi m’accompagner. Un bon Flamand de Gand, Jean-Baptiste De Velder, ancien grenadier de Napoléon, qui avait quitté sa patrie depuis trente ans et avait passé les quatorze derniers aux Montagnes en qualité de chasseur de castors, offrit généreusement de me servir et de m’aider dans toutes mes courses. Il était résolu, me disait-il, à passer le reste de ses jours dans les pratiques de sa sainte religion. Il avait presque oublié la langue flamande, excepté ses prières et un cantique en vers flamands à l’honneur de Marie, qu’il avait appris étant enfant sur les genoux de sa mère, et qu’il récitait tous les jours. Pendant trois jours, nous remontâmes la Rivière-Verte, et le 8, nous la traversâmes, nous dirigeant à travers une plaine élevée qui sépare les eaux du Colorado de celles de la Colombie. Le lin, dans cette plaine, ainsi que dans toutes les vallées des montagnes que j’ai traversées, croît dans la plus grande abondance; il ressemble en tout au lin qu’on cultive en Belgique, excepté qu’il est annuel: même tige, calice, semence, et fleur bleue qui se ferme le jour et s’ouvre le soir. En quittant la plaine, nous descendîmes par un sentier de plusieurs mille pieds et nous arrivâmes dans la vallée de Jacson. Le penchant des montagnes voisines abonde en plantes des plus rares et offre une superbe collection pour l’amateur botaniste. La vallée a dix-sept milles de long sur cinq à six de large. De là nous passâmes dans un défilé étroit{34} et extrêmement dangereux, mais en même temps pittoresque et sublime. Des monts de rochers presque à pic s’élèvent jusqu’à la région des neiges perpétuelles, et se projettent souvent au-dessus d’un sentier étroit et raboteux où chaque pas offre la menace d’une chute. Nous le suivîmes, l’espace de dix-sept milles, sur le penchant d’une montagne inclinée à un angle de quarante-cinq degrés au-dessus d’un torrent qui s’élançait avec fracas et en cascades à des centaines de pieds plus bas que notre route. Le défilé était si étroit, et les montagnes de chaque côté si hautes, que le soleil avait peine à y pénétrer pendant une ou deux heures de la journée. Des forêts de pins comme ceux de Norwége, de sapins à baume, de peupliers ordinaires, de cèdres, de mûriers et de plusieurs autres arbres, couvrent la pente de ces montagnes.

Le 10, après avoir traversé une haute montagne, nous arrivâmes sur les bords de la Rivière-à-Henri, l’un des principaux tributaires de la Rivière-au-Serpent. La masse des neiges fondues pendant les chaleurs de juillet avait gonflé ce torrent à une hauteur prodigieuse. Ses eaux mugissantes s’élançaient avec fureur et blanchissaient de leur écume de gros blocs de granit qui leur disputaient vainement le passage. Ce spectacle n’intimida pas nos sauvages ni nos Canadiens: accoutumés à ces sortes de périls, ils se précipitèrent à cheval dans le torrent et le passèrent à la nage. Je n’osais me hasarder à faire de même. Pour me passer, ils firent une espèce de sac avec ma loge de peau; ils y mirent tous mes effets et me placèrent dessus. Les trois Têtes-plates, qui s’étaient jetés à la nage pour guider ma frêle embarcation, me dirent en riant de ne pas craindre, que j’étais sur un excellent bateau. Et en effet cette machine flottait sur l’eau comme un cygne majestueux; et en moins de dix minutes je me trouvai sur l’autre bord, où nous campâmes pour la nuit. Le lendemain, nous eûmes encore à gravir une haute montagne à travers une épaisse forêt de pins, et sur la cime nous trouvâmes la neige{35} qui était tombée pendant la nuit à la hauteur de deux pieds. C’est une chose très-remarquable dans cette région: quand il pleut en été dans la vallée, la neige tombe à gros flocons sur les montagnes. En descendant dans le gros vallon de Pierre, nous trouvâmes le sentier fort escarpé et glissant. Les chevaux et les mulets sont très-adroits dans ces sortes de passages dangereux; on n’a qu’à les laisser faire, et l’on est sauf; le cavalier qui voudrait s’obstiner à les guider dans ces circonstances, serait en danger, à chaque pas, de se casser le cou.

Dans les vallées des montagnes, le sol est en général noirâtre, quelquefois jaune. Souvent il est entremêlé de marne et de substances marines dans un état de décomposition. Cette espèce de sol pénètre à une grande profondeur, comme on le voit dans les vastes coupures des ravins et sur les bords des rivières. La végétation dans ces vallées est très-abondante. C’est un pays où le géologue admire de grands mouvements d’opération volcanique; il y trouve en même temps beaucoup d’intérêt à examiner les différentes formations des laves, etc.

Une journée de marche dans le grand vallon de Pierre nous mena au camp des Têtes-plates et des Pondéras.

Déjà les perches étaient dressées pour étendre ma loge. A mon approche, hommes, femmes et enfants vinrent tous ensemble à ma rencontre pour me donner la main et pour me souhaiter la bienvenue; ils étaient au nombre d’environ mille six cents. Les plus anciens pleuraient de joie, tandis que les jeunes exprimaient leur contentement par des sauts et des cris d’allégresse. Ces bons sauvages me conduisirent à la loge du vieux chef, appelé dans sa langue le Grand-Visage. Il avait l’aspect d’un véritable patriarche, et me reçut au milieu de tout son conseil avec la plus vive cordialité. Il m’adressa ensuite les paroles suivantes, que je vous rapporte mot à mot, pour vous donner une idée de son éloquence et de son caractère: «Robe-noire, soyez le bienvenu dans ma nation. C’est aujourd’hui que Kyleêeyou (le Grand-Esprit) a accompli nos{36} vœux. Nos cœurs sont gros, car notre grand désir est rempli. Vous êtes au milieu d’un peuple pauvre et grossier, plongé dans les ténèbres de l’ignorance. J’ai toujours exhorté mes enfants à aimer Kyleêeyou. Nous n’ignorons pas que tout ce qui existe est à lui, et que notre entière dépendance repose dans sa main libérale. De temps en temps de bons blancs nous ont donné de sages avis, et nous les avons suivis; et dans l’ardeur de notre cœur, pour nous faire instruire de tout ce qui concerne notre salut, nous avons député de nos gens, à différentes reprises, à la grande Robe-noire de Saint-Louis (Mgr l’évêque), afin qu’il nous envoie un Père pour nous parler... Robe-noire, nous suivrons les paroles de votre bouche.» J’eus alors un long entretien sur la religion avec ces braves gens; je leur expliquai l’objet et les avantages de ma mission et la nécessité de se fixer en permanence dans un endroit avantageux et fertile. Tous m’exprimaient le plus grand contentement, et montraient beaucoup d’ardeur pour échanger l’arc et le carquois contre la bêche et la charrue.

J’établis avec eux un règlement pour les exercices spirituels, particulièrement pour les prières du matin et du soir en commun, et pour les heures des instructions. Un des chefs m’apporta ensuite une cloche pour donner les signaux, et, dès la première soirée, je rassemblai tout le monde autour de ma loge. Je leur fis connaître ma conversation avec leurs chefs, le plan que j’allais suivre pour leur instruction, et les dispositions nécessaires que le Grand-Esprit demandait d’eux, pour comprendre et pratiquer la sainte loi de Jésus-Christ, qui seule pouvait les sauver des peines de l’enfer, les rendre heureux sur la terre et leur procurer après cette vie un bonheur éternel avec Dieu dans le ciel. Je dis ensuite les prières du soir; et pour conclusion ils chantèrent ensemble, dans une harmonie qui me surprit beaucoup et que je trouvai admirable pour des sauvages, plusieurs cantiques de leur propre composition à la louange de Dieu. Il me serait{37} impossible de vous décrire les émotions que j’éprouvais en ce moment. Qu’il est touchant pour un missionnaire d’entendre publier les bienfaits du Très-Haut par de pauvres enfants des forêts qui n’ont pas encore eu le bonheur de recevoir la lumière de l’Evangile!

Tous les matins, au point du jour, le vieux chef se levait le premier; puis, montant à cheval, il faisait le tour du camp pour haranguer son peuple. C’est une coutume qu’il a toujours observée, et qui a tenu, je pense, ces Indiens dans la grande union et dans la simplicité admirable que l’on remarque parmi eux. Ces mille six cents personnes, par ses soins paternels et ses bons avis, paraissaient ne former qu’une seule famille, où l’ordre et la charité régnaient d’une manière vraiment étonnante. «Allons, s’écriait-il, courage, mes enfants, ouvrez les yeux. Adressez vos premières pensées et vos premières paroles au Grand-Esprit. Dites-lui que vous l’aimez, qu’il vous fasse charité. Courage, car le soleil va paraître, il est temps que vous alliez à la rivière pour vous laver. Soyez prompts à vous rendre à la loge de notre Père au premier son de la cloche; soyez-y tranquilles; ouvrez vos oreilles pour entendre, et votre cœur pour retenir toutes les paroles qu’il vous dira.» Il faisait ensuite des remontrances paternelles sur ce que lui et les autres chefs avaient remarqué de défectueux dans leur conduite de la veille. A la voix de ce vieillard, que tous aiment et respectent comme un tendre père, ils s’empressaient de se lever; tout était en mouvement dans le village, et en quelques instants les bords de la rivière se couvraient de monde.

Quand tous étaient prêts, je sonnai la cloche pour la prière, et depuis le premier jour jusqu’au dernier, ils ont continué à montrer la même avidité d’entendre la parole de Dieu. L’empressement était si grand, qu’ils couraient pour avoir une bonne place; les malades mêmes s’y faisaient porter. Quelle leçon pour les chrétiens lâches et pusillanimes des anciens pays{38} catholiques, qui ont toujours assez de temps pour se rendre aux offices divins et croient y satisfaire lorsqu’ils arrivent au premier évangile et qu’ils obtiennent la bénédiction à l’Ite missa est; ou pour ceux qui prétextent la moindre infirmité et l’apparence du mauvais temps pour se dispenser de l’obligation d’assister à la sainte messe et aux sermons de leurs pasteurs! Cette ardeur pour la prière et l’instruction (je leur prêchais régulièrement quatre fois par jour), au lieu de diminuer, s’est augmentée jusqu’à mon départ. Ils me disaient souvent qu’ils faisaient leurs délices d’entendre la parole de Dieu. Le lendemain de mon arrivée parmi eux, je n’eus rien de plus pressé que de traduire les prières dans leur langue, à l’aide d’un bon interprète. Quinze jours après, dans une instruction, je promis une médaille à celui qui le premier pourrait réciter sans faute le Pater, l’Ave, le Credo, les dix commandements de Dieu et les quatre actes. Un chef se leva: «Mon Père, me dit-il, votre médaille m’appartient.» Et à ma grande surprise, il récita toutes ces prières sans manquer un mot; je l’embrassai et le fis mon catéchiste. Le bon sauvage mit tant de zèle et de persévérance dans son emploi, qu’en moins de dix jours toute la nation sut réciter les prières.

Pendant mon séjour parmi ce bon peuple, j’ai eu le bonheur de régénérer près de six cents d’entre eux dans les eaux salutaires du baptême; tous désiraient ardemment d’obtenir la même grâce, et leurs dispositions étaient sans doute excellentes, mais comme l’absence des missionnaires ne devait être que momentanée, je crus prudent de les remettre à l’année suivante, pour leur faire concevoir une grande idée de la dignité du sacrement, et pour les éprouver dans ce qui regarde l’indissolubilité des liens du mariage, qui est une affaire inconnue parmi les nations indiennes de l’Amérique; car ils se séparent souvent pour les causes les plus frivoles. Parmi les adultes baptisés se trouvaient les deux grands chefs, celui des Têtes-plates et celui des Pondéras, tous deux octogénaires.{39} Avant de leur conférer le saint sacrement, comme je les excitais à renouveler la contrition de leurs péchés, l’Ours-ambulant (c’est le nom du second) me répondit: «Lorsque j’étais jeune, et même jusqu’à un âge avancé, j’ai été plongé dans une profonde ignorance du bien et du mal, et dans cet intervalle sans doute j’ai dû souvent déplaire au grand-Esprit; j’implore sincèrement de lui le pardon. Mais toutes les fois que j’ai reconnu qu’une chose était mauvaise, je l’ai aussitôt bannie de mon cœur. Je ne me souviens pas que de ma vie j’aie offensé le Grand-Esprit de propos délibéré.» Est-il dans notre Europe beaucoup de chrétiens qui puissent se rendre un pareil témoignage?

Je n’ai pu découvrir parmi ces gens le moindre acte répréhensible, si ce n’est les jeux de hasard, dans lesquels ils risquent souvent tout ce qu’ils possèdent. Ces jeux ont été abolis à l’unanimité aussitôt que je leur eus expliqué qu’ils étaient contraires au commandement de Dieu, qui dit: «Vous ne désirerez aucune chose qui appartient à votre prochain.» Ils sont scrupuleusement honnêtes dans leurs ventes et achats; jamais ils n’ont été accusés d’avoir commis un vol; tout ce qu’on trouve est porté à la loge du chef, qui proclame les objets et les remet au propriétaire. La médisance est inconnue même aux femmes; le mensonge surtout leur est odieux. Ils craignent, disent-ils, d’offenser Dieu, c’est pourquoi ils n’ont qu’un cœur, et ils abhorrent une langue fourchue (un menteur). Toute querelle, tout emportement serait puni avec sévérité. Nul ne souffre sans que ses frères ne s’intéressent à son malheur et ne viennent au secours de sa détresse; aussi n’ont-ils point d’orphelins parmi eux. Ils sont polis, toujours d’une humeur joviale, très-hospitaliers, et s’aident mutuellement dans leurs besoins. Leurs loges sont toujours ouvertes à tout le monde; ils ne connaissent pas même l’usage des clefs et des serrures. Un seul homme, par l’influence qu’il s’est justement acquise par sa bravoure dans les{40} combats et sa sagesse dans les conseils, conduit la peuplade entière: il n’a besoin ni de garde, ni de verrous, ni de barres de fer, ni de prisons d’Etat. Souvent je me suis répété: Sont-ce là des peuples que les gens civilisés osent appeler du nom de sauvages? Partout où j’ai rencontré des Indiens dans ces régions éloignées, j’ai trouvé parmi eux une grande docilité dans tout ce qui est propre à améliorer leur condition. La vivacité de leurs jeunes gens est surprenante, l’amabilité de leur caractère et leurs dispositions entre eux sont remarquables. Trop longtemps on s’est accoutumé à juger les sauvages de l’intérieur par ceux des frontières: ces derniers ont appris les vices des blancs, qui, guidés par la soif insatiable d’un gain sordide, tâchent de les corrompre et les encouragent par leur exemple.

J’ai trouvé le camp des Têtes-plates et des Pondéras dans le vallon de Pierre; ce vallon est situé au pied des trois Têtons, montagnes pointues d’une hauteur prodigieuse, puisqu’elles s’élèvent presque perpendiculairement à plus de dix mille pieds, et sont couvertes de neiges perpétuelles. Il y en a cinq, mais trois seulement peuvent être vues à une grande distance. De là nous remontâmes l’une des fourches principales de la Rivière-à-Henri, faisant tous les jours de petits campements de neuf à dix milles de distance l’un de l’autre. Souvent, dans ces petites courses, nous passâmes et repassâmes de hautes côtes, des torrents larges et rapides, des défilés étroits et dangereux. Souvent aussi nous rencontrâmes de beaux vallons, unis et ouverts, riches en pâturages, qui offraient une belle verdure émaillée de fleurs, et où le baume des montagnes (le thé des voyageurs) abonde. Ce thé, lors même qu’il a été écrasé sous les pieds de plusieurs milliers de chevaux, embaume encore l’air de son délicieux parfum. Dans les vallons et les défilés que nous traversâmes, plusieurs montagnes attirèrent encore notre attention: quelques-unes représentaient des cônes s’élevant à la hauteur de plusieurs milliers{41} de pieds à un angle de quarante-cinq à cinquante degrés, très-unis et couverts d’une belle verdure; d’autres représentaient des dômes; d’autres étaient rouges comme la brique bien brûlée, et portaient encore les empreintes de quelque grande convulsion de la nature; les scories et la lave étaient tellement poreuses qu’elles flottaient sur l’eau; on les trouvait répandues dans toutes les directions, et en plusieurs endroits en si grande abondance, qu’elles paraissaient avoir rempli des vallées entières. Dans plusieurs endroits, on distinguait encore l’ouverture d’anciens cratères. Les couches argileuses et volcaniques des montagnes sont, en général horizontales; mais en plusieurs endroits elles pendent perpendiculairement, ou bien elles sont courbées ou ondulantes: souvent on les prendrait pour l’ouvrage de l’art.

Le 22 juillet, le camp se rendit au lac Henri, l’une des sources principales de la Colombie; il a environ dix milles de circonférence. Nous gravissions à cheval la montagne qui sépare les eaux des deux grands fleuves: du Missouri, qui est à proprement parler la branche principale du Mississipi et se jette avec lui dans le golfe du Mexique, et de la Colombie, qui porte le tribut de ses eaux à l’océan Pacifique. De la place élevée où je me trouvais, je distinguais facilement le lac des Maringouins, source d’une des principales branches de la fourche du nord du Missouri, appelée la rivière de Jefferson. Les deux lacs ne sont guère qu’à huit milles l’un de l’autre. Je me dirigeai vers le sommet d’une haute montagne, pour examiner mieux la distance des fontaines qui donnent naissance à ces deux grandes rivières; je les vis descendre en cascades d’une hauteur immense, se jetant avec fracas de roc en roc; même à leur source ils formaient déjà deux gros torrents qui n’étaient guère qu’à une centaine de pas l’un de l’autre. Je voulus absolument atteindre la cime. Au bout de six heures de fatigue, je me trouvai épuisé: je crois avoir monté plus de cinq mille pieds; j’avais passé dans des neiges{42} amoncelées à plus de vingt pieds de profondeur, et cependant la cime de la montagne était encore à une grande élévation au-dessus de ma tête. Je me vis donc contraint d’abandonner mon projet, et je m’assis. Les Pères de la Compagnie qui desservent les missions sur les bords du Mississipi et de ses tributaires, depuis Cunccill-Bluffs jusqu’au golfe du Mexique, me venaient à l’esprit. Je pleurai de joie aux heureux souvenirs qui s’excitaient dans mon cœur. Je remerciai le Seigneur de ce qu’il avait daigné favoriser les travaux de ses serviteurs, dispersés dans cette vaste vigne, implorant en même temps sa grâce divine pour toutes les nations de l’Orégon, et en particulier pour les Têtes-plates et les Pondéras, qui venaient si récemment et de si bon cœur de se ranger sous l’étendard de Jésus-Christ. Je gravai en gros caractères sur une pierre tendre cette inscription: Sanctus Ignatius Patronus Montium. Die julii 23, 1840.

Je dis la messe en action de grâces au pied de cette montagne, entouré de mes sauvages qui entonnaient des cantiques à la louange de Dieu, et je m’installai dans le pays au nom de notre saint fondateur, implorant son secours, afin que, par son intercession dans le ciel, cet immense désert, qui donne de si grandes espérances, puisse bientôt se remplir de dignes et infatigables ouvriers. C’est aujourd’hui le temps favorable pour y prêcher l’Evangile aux différentes nations. Les apôtres du protestantisme commencent à s’y rendre en foule et à choisir les meilleurs endroits, et bientôt la cupidité et l’avarice de l’homme civilisé feront les mêmes agressions ici que dans l’est, et l’abominable influence des vices des frontières interposera la même barrière à l’introduction de l’Evangile, que tous les sauvages paraissent avoir un grand désir de connaître et qu’ils suivront, comme les bons Têtes-plates et les Pondéras, avec fidélité.

Pendant tout mon séjour aux montagnes, je disais régulièrement la sainte messe les dimanches et les jours de fêtes, ainsi{43} que les jours où les sauvages ne levaient point le camp le matin. L’autel était construit de saules; ma couverture formait le devant d’autel, et toute la loge était ornée d’images et de fleurs du pays. Les sauvages s’agenouillaient en dehors dans un cercle d’environ deux cents pieds, entouré de petits pins et de cèdres, qu’on y plantait exprès; ils y assistaient assidûment avec la plus grande modestie, attention et dévotion, et comme il y en avait de différentes nations, ils chantaient les louanges de Dieu en tête-plate, en nez-percé et en iroquois; les Canadiens, mon Flamand et moi nous chantions des cantiques en français, en anglais et en latin. Les Têtes-plates avaient la coutume, depuis plusieurs années, de ne jamais lever le camp le dimanche et de passer ce jour en pratiques de dévotion.

Le 24 juillet, le camp traversa la montagne et se transporta du lac Henri sur le lac des Maringouins. Jusqu’au 8 août, nous passâmes encore par une grande variété de pays. Tantôt nous nous trouvions dans des vallons ouverts et riants, tantôt dans des terres stériles à travers de hautes montagnes et des défilés étroits, quelquefois dans des plaines élevées et étendues, profusément couvertes de blocs et de fragments de granit.

Le 10, nous campâmes sur la rivière de Jefferson. Le bas-fond est riche en beaux pâturages et boisé d’arbres d’une chétive croissance. Nous le descendîmes, faisant tous les jours de douze à quinze milles, et le 21 du même mois nous arrivâmes à la jonction des trois fourches du Missouri, là où ce fleuve commence à prendre son nom; nous campâmes sur celle du milieu. Dans cette belle et grande plaine, les buffles se montraient en bandes innombrables. Depuis la Rivière-Verte jusqu’ici, nos sauvages s’étaient nourris de racines et de la chair d’animaux, tels que le cherveuil rouge et à queue noire, l’élan, la gazelle, la grosse-corne ou mouton des montagnes, l’ours gris et noir, le brelan, le lièvre et le chat-pard,{44} tuant de temps à autre de la volaille, comme le coq des montagnes, la poule des prairies (espèce de faisan), le cygne, l’oie, la grue et le canard. Le poisson abondait aussi dans les rivières, particulièrement la truite saumonée. Mais la viande de vache est le met favori de tous les chasseurs, et aussi longtemps qu’ils la trouvent, ils ne tuent jamais d’autres animaux. Se trouvant donc maintenant au milieu de l’abondance, les Têtes-plates se préparèrent à faire leurs provisions d’hiver; ils érigèrent des échafaudages de saules autour de leurs loges pour y sécher les viandes, et chacun prépara son arme à feu, son arc et ses flèches. Quatre cents cavaliers, vieux et jeunes, montés sur leurs meilleurs chevaux, partirent de bon matin pour la grande chasse. Je voulus les accompagner pour contempler de près ce spectacle frappant. A un signal donné, ils se rendirent au grand galop parmi les bandes; tout parut bientôt confusion et déroute dans toute la plaine; les chasseurs poursuivirent les vaches les plus grasses, déchargèrent leurs fusils et lancèrent leurs flèches, et au bout de trois heures, ils en tuèrent au delà de cinq cents. Alors les femmes, les vieillards et les enfants s’approchèrent, et à l’aide des chevaux, ils emportèrent les peaux et la viande, et bientôt tous les échafaudages furent remplis et donnèrent au camp l’aspect d’une vaste boucherie. Les buffles sont difficiles à tuer; on doit les blesser dans les parties vitales. La balle qui frappe le front d’un bœuf ne produit point d’autre effet qu’un mouvement de tête et une exaspération plus grande; au contraire, celle qui frappe le front d’une vache, pénètre. Plusieurs bœufs, blessés à mort dans cette chasse, se défendirent avec fureur.