The Project Gutenberg EBook of Contes pour les bibliophiles, by Octave Uzanne This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Contes pour les bibliophiles Author: Octave Uzanne Illustrator: Albert Robida Release Date: January 25, 2020 [EBook #61239] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK CONTES POUR LES BIBLIOPHILES *** Produced by Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This book was produced from images generously made available by the Google Books project and the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

CONTES

POUR

LES BIBLIOPHILES

PAR

OCTAVE UZANNE et A. ROBIDA

Ces «Contes pour les Bibliophiles»

Ont été tirés à 1.000 exemplaires sur papier vélin numérotés de 1 à 1.000

Plus 30 exemplaires sur Japon de luxe numérotés de I à XXX

Exemplaire Vélin No

PAR

OCTAVE UZANNE et A. ROBIDA

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE ET HORS TEXTE

PARIS

ANCIENNE MAISON QUANTIN

LIBRAIRIES-IMPRIMERIES RÉUNIES

May et Motteroz, directeurs

7, rue Saint-Benoît

1895

Ce m'est un plaisir,—je pourrais et devrais même dire un devoir,—mon cher compagnon de plume et de crayon, d'inscrire votre nom sonore, ami de tous ceux qui aiment encore, en ce temps refroidi, la fantaisie et l'imagination agissantes, en tête de cet ouvrage dont vous êtes, sinon le père absolu, du moins le véritable metteur en scène et l'inépuisable illustrateur.

Sans l'appui de votre admirable faculté de travailleur, réalisant prestement toute idée émise, avant même qu'elle ne se soit évaporée en rêve indécis, sans le concours de votre génie d'assimilation apte à vibrer à tous les sons de cloche de la pensée et sous l'impression de tous les paradoxes développés au cours d'une conversation littéraire, il est presque certain que ces divers Contes pour les Bibliophiles se seraient envolés en vaines paroles, dans la fumée des cigarettes dont les spirales bleuâtres semblent, parfois, soutenir et envoiler la vague chevauchée des projets enjôleurs qui nous hantent au passage.

Ce fut il y a cinq ans, il vous en souvient, au cours de la dixième année d'existence de cette lourde revue Le Livre, dont vous étiez devenu sur le tard un précieux collaborateur, que nous échangeâmes, en une heure de répit, certains propos de Bibliofolie amusante groupés en une incohérence voulue, nous plaisant à échafauder un Recueil de Contes de tous les temps et de tous les pays, dont les thèmes divers nous mettaient en chasse d'étrangetés, et nous étions là, sondant le passé, scrutant l'avenir, dressant déjà une table des chapitres, émerveillés nous-mêmes de notre ingéniosité, comme le sont très souvent deux partners sympathiques dont les cerveaux délibérés ou présomptueux se passionnent à l'unisson, s'excitent, s'emballent et arrivent—sans préméditation aucune—à tisser le canevas précieux de quelqu'une de ces productions spontanées qui seraient légères et séduisantes si la température intellectuelle du lendemain ne les assassinait pas en refroidissant le germe dans l'œuf.

Je vous l'avoue, je n'y pensais plus guère, à ces mirifiques récits que nous avions élaborés de concert certaine après-dînée de printemps, en une journée soleillée; d'autres travaux m'avaient reconquis la pensée et, parmi les feuilles volantes de mon bureau, je regardais les notes fiévreusement crayonnées la veille, auprès de vous avec cette pitié ironique et amère qui nous vient aux lèvres lorsque nous jugeons de la folie démesurée de nos désirs créateurs vis-à-vis des heures si brèves pour la réalisation d'œuvres dont déjà l'exécution nous absorbe, nous angoisse et nous tenaille par la crainte de ne les point pouvoir parachever selon nos désirs, dans la limite de temps assignée pour la mise sous presse.

Mais vous, mon cher Robida le Téméraire, vous le moissonneur et le meunier de l'idée, vous qui semblez, comme Siva, ce dieu prodigieux de la triade indoue, posséder plusieurs bras et diverses faces, le tout au service de votre imagination surprenante et de vos observations précises et satiriques, vous qui êtes lumineusement sain et qui ignorez les états d'âme inquiets qui Hamletisent la plupart des artistes contemporains, vous m'apportiez, huit jours plus tard, votre premier conte illustré, l'Héritage Sigismond; vous posiez, par conséquent, la pierre angulaire de l'Édifice, et moi, pauvre retardataire, entraîné par votre exemple, me sentant embarqué malgré mes protestations intimes par votre esprit d'aventure vers les contrées incertaines et touffues de cette œuvre nouvelle, je me prenais à ramer à vos côtés, bien irrégulièrement toutefois, vous contraignant à m'attendre des mois et des années, tandis que je tirais des bordées sous des vents contraires ou que je faisais escale à divers ports d'attache: Revues, journaux et livres, avant de reprendre pour quelques instants ma place à vos côtés.

Si nous abordons aujourd'hui heureusement à ce débarcadaire définitif qu'un Anglais disciple moderne de Sterne nommerait le Public pier de Publishing city, c'est à votre constance, à votre bienveillante amitié, à votre angélique patience que je le dois, car votre collaboration n'a pas connu d'obstacles; elle fut alerte, prodigue, accélérée, miséricordieuse. En effet, tandis que, d'une allure de podagre, j'écrivais le Bibliothécaire Van Der Boëcken, de Rotterdam; les Romantiques inconnus, la Fin des livres, l'Enfer du chevalier Kerhany, Histoires de Momies et deux ou trois autres contes qui ne sont au demeurant que des souvenirs personnels narrés sur le mode égotique, des haïssables historiens du moi moderne, vous terminiez le reste impétueusement avec une verve, un entrain, une modestie souriante qui épaississaient chaque jour davantage la cuirasse d'estime dont se revêt, avec tant de sincère conviction, ma batailleuse amitié pour vous.

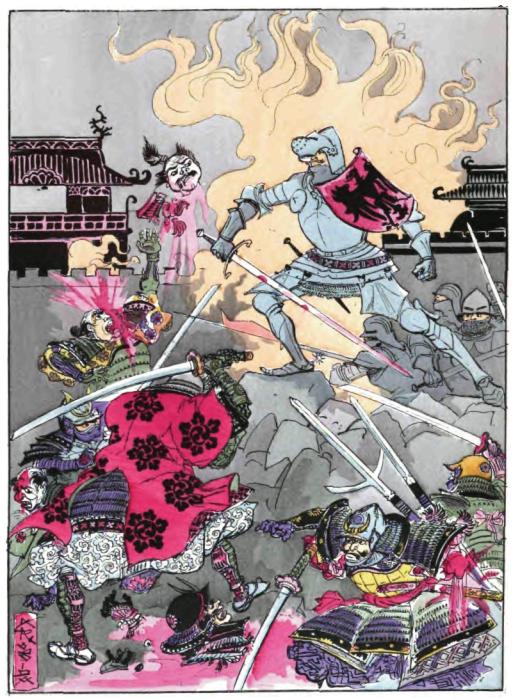

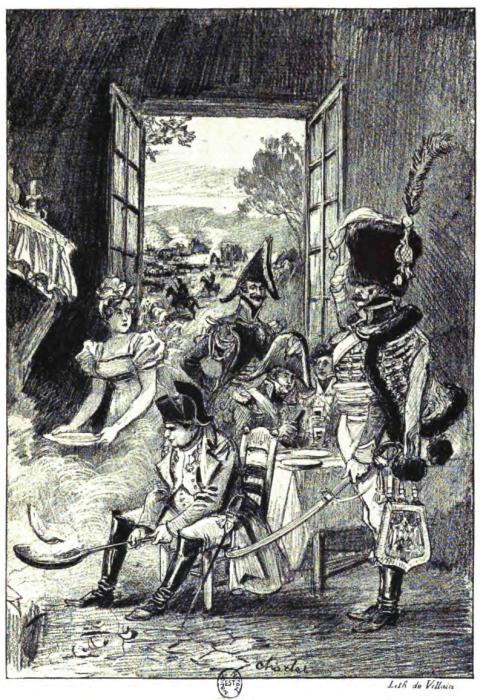

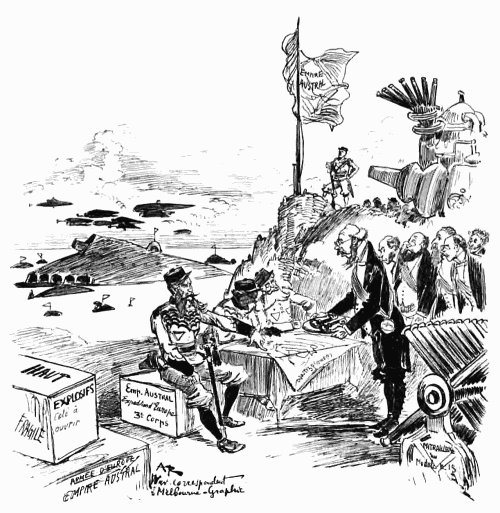

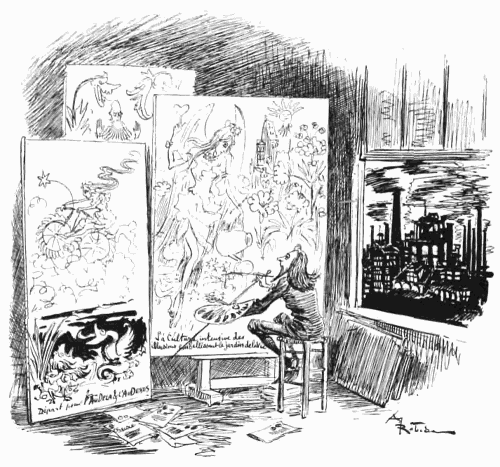

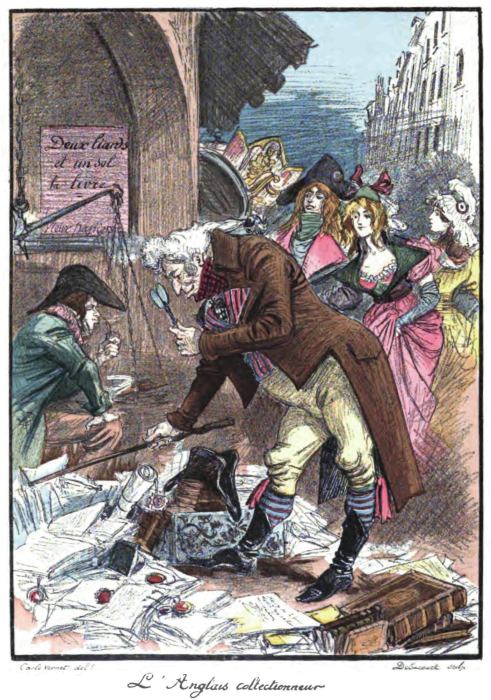

Et quels plaisants dessins que les vôtres, mon brave Robida, lorsque d'une plume ou d'un crayon mordants, qui se ruent à l'assaut du papier virginal, vous pastichez à plaisir les Johannot, les Deveria, les Nanteuil, les Carle Vernet, les imagiers d'Épinal de l'Empire, les vignettistes allemands ou les petits-maîtres du dernier siècle? Vous déroutez positivement, dans ces fresques hors texte du livre, le public de demi-connaisseurs, c'est-à-dire le grand public, car votre science imperturbable de la manière d'autrui et d'autrefois surprend vos nombreux admirateurs, qui vous tiennent peut-être rigueur de votre extrême sagacité comme on est déconcerté par un pince-sans-rire inquiétant.

Vous l'aviez déjà troublé, ce bon public, par vos voyages fantaisistes et vos itinéraires sérieux, par vos romans à panaches, par votre extravagant Vingtième siècle, par vos piquantes caricatures modernes, par tant de cordes vibrantes que vous avez su mettre en harmonie sur votre lyre universelle; il est un peu en défiance vis-à-vis de vous, ce débonnaire public, car il n'apprécie et ne célèbre que les spécialistes, les hommes qui fournissent une note toujours répétée, les vendeurs d'un même cru, faciles à étiqueter et cataloguer dans sa mémoire; les carillonneurs fidèles aux symphonies réitérées de leur métal idrosyncratique; les autres, les talents multiformes et impétueux, qui, comme vous, brisent les cadres et les moules qu'on leur assigne et qui s'en vont, à leur fantaisie, errer sur le clavier des arts et des lettres, l'horripilent dans ses notions d'ordre, de méthode et de classification.

Avec vous, au moins, c'est toujours à recommencer; vous dérangez les petits papiers de vos bibliographes, vous êtes la couleuvre fugitive de votre propre dossier.

Ici, toutefois, mon excellent camarade, nous serons, je m'en réjouis, à deux pour affronter ce public méthodique et fidèle à ses habitudes; souhaitons qu'il nous accueille favorablement l'un portant l'autre; mais, à son nez, à sa barbe, je tiens à vous dire de nouveau merci, et à vous donner l'accolade de gratitude selon les rites des anciens combattants dans les grands spectacles impériaux.

Maintenant, cher ami, la main dans la main, pénétrons dans l'arène, livrons-nous aux griffes des gens d'esprit, qui ne sont souvent que de simples bonnes bêtes, comme a dit Beaumarchais, mais n'oublions pas qu'il est plus difficile de les émouvoir ou de les exciter que de les dompter.

Au sortir de cette démonstration publique, remontons sur nos galères respectives et cinglons au large; mais, quelles que soient les rives lointaines où nous abordions par la suite, croyez, ami très cher, que je conserverai l'impérissable souvenir de cette croisière dans l'archipel de la fantaisie que je viens si fraternellement d'accomplir à vos côtés.

Contes pour les Bibliophiles

UN ALMANACH DES MUSES

DE 1789

Si l'on prétend que dans les longues rangées de bouquins alignées sur le parapet des quais il n'y a plus rien à glaner, c'est bien à tort certainement, car voici le petit roman réel découvert le mois dernier, dans la boîte à douze sous, parmi les brochures dépenaillées, les romans de concierge à couvertures maculées et les recueils solennels de harangues et discours des hommes politiques naguère célèbres, ayant valu jadis (les volumes et non les politiques) sept jolis francs et cinquante centimes.

C'était un pauvre petit volume broché de l'antique Almanach des Muses, qui n'avait rien de bien attirant, étant très peu frais, mais qui portait dans le frontispice gravé du titre, au-dessous des Amours armés d'arcs et de flèches, au-dessus de la tête laurée d'Apollon, les quatre chiffres de la date fatidique 1789.—Le contraste entre ces Muses, les guirlandes de fleurs, les souriants petits Amours et les idées moins roses qu'évoquait la date du grand bouleversement, fit ouvrir d'abord ce volume avec une curiosité un peu mélancolique.

Le temps était gris et froid, des nuées montaient dans le ciel triste, et les aigres souffles d'une bise de novembre mêlée de gouttes de pluie fouettaient le visage des passants et les couvercles des boîtes à livres. Fallait-il pour douze sous laisser grelotter les innocents Amours de cet Almanach des Muses, dernière fleur éclose jadis au bord du précipice? Pouvait-on les laisser sous l'ondée menaçante fondre et périr définitivement peut-être? L'achat sentimental du pauvre petit bouquin fut donc une bonne action, une espèce de sauvetage, et vraiment le sauveteur n'eut pas à le regretter, malgré les apparences, quand il examina l'objet au coin de la cheminée.

L'habit, ou plutôt ce qui restait de l'habit de ce volume, montrait la corde; le dos, recouvert encore par places d'un papier à fleurs bleues, laissait passer et pendre les ficelles du brochage; les feuillets de garde n'existaient plus, et les coins de pages usés et jaunis se roulaient et se recroquevillaient lamentablement; et cependant, sous son désastreux aspect de personne distinguée tombée dans le malheur, ce dernier représentant des Muses gracieuses d'avant le cataclysme conservait quelque chose de particulier et de point banal.

Il avait vécu, il avait été lu, feuilleté; il était l'ultime sourire d'une société heureuse sur qui tout à coup les catastrophes allaient tomber; sans doute, mais, en plus de cela, cette épave des coquetteries de jadis gardait un air discret et presque mystérieux de livre qui aurait conservé le culte de son secret.

Tout d'abord, d'une sorte de sachet fait de deux pages légèrement collées sur les marges et ouvertes avec précaution, un ruban déteint, fané, décoloré, un ruban dont on n'aurait pu difficilement discerner la couleur primitive, rose ou violette, et deux cheveux longs, fins et blonds, avaient glissé. Trouver un ruban, une fleur ou même une tresse de cheveux dans un vieux livre, cela n'a rien de bien rare; ce fut sans doute la date de l'almanach, 1789, qui fit regarder un instant avec émotion par le fureteur et ensuite replacer dans le sachet, où ils étaient restés pressés pendant tant d'années, ces cheveux et ce ruban fané.

Mais en feuilletant le livre avec un intérêt déjà vaguement éveillé, des annotations au crayon apparurent de page en page, des renvois sautant aux yeux, des vers soulignés qui semblaient se répondre. En suivant avec ordre les indications crayonnées: «Page 159» ou «Voir réponse p. 28», en sautant d'une épigramme du chevalier de P… «contre un auteur qui avoit fait supprimer des écrits où il étoit maltraité», à un impromptu de M. Marmontel, secrétaire perpétuel de l'Académie française, «à Mme la comtesse de F… qui venoit de jouer de la harpe», en passant d'une ode anacréontique de M. le comte d'Aguilar, capitaine au régiment Royal-Pologne-Cavalerie, à Sophie abandonnée, chanson par M. Carnot, capitaine au corps royal du génie, de l'Académie de Dijon, à travers les deux cents pièces plus ou moins gracieusement rimées de ce recueil aimé des classes versifiantes,—bourgeoisie lettrée ou aristocratie pinçant de la petite lyre,—peu à peu l'ensemble des vers soulignés parut constituer une sorte de dialogue entre deux lecteurs, ou plutôt entre un lecteur et une lectrice qui se repassaient le livre l'un à l'autre et causaient avec une certaine animation d'abord, puis plus doucement, par l'organe des poètes de l'almanach, en empruntant sans façon la lyre de M. de Florian, de l'Académie française, celle du «petit vieillard», de la baronne de Bourdic ou de M. de Cubières, écuyer de Mme la comtesse d'Artois, auteur de la pièce qui clôt l'Almanach de 1789, un petit poème intitulé les États généraux de Cythère, et commençant ainsi:

Hélas! ils allaient avoir bien autre chose à faire, les bons bergers; ils allaient avoir à prendre le fusil pour les levées en masses prochaines, et les jeunes bergères pouvaient se préparer à pleurer.

La méthode est une belle chose; avec un peu de patience, en remontant de réponse en réponse, grâce aux indications «voir page tant», les premières phrases du dialogue furent retrouvées, et elles fournissaient une indication bien précise sur la qualité des dialogueurs et leur état d'esprit.

La conversation s'ouvrait ainsi:

En marge de ces vers, annotation d'une main féminine: «Réponse page 80». La page trouvée, réponse de la bergère au berger:

Oh! oh! pas le moindre doute, c'est une dispute, une vive et jolie querelle d'amour, dont l'écho endormi se réveille après cent ans écoulés, alors que les disputeurs sont depuis longtemps redevenus poussière. Pauvres amoureux d'autrefois, prêtons une indiscrète mais sympathique oreille aux reproches, aux protestations, aux transports rimés qu'ils empruntent aux poètes de l'Almanach des Muses.

Dans un espace blanc, sous la liste des fêtes mobiles pour l'an 1789, deux lignes écrites d'une encre jaunie à peine visible maintenant, tombant sous les yeux du fureteur, éclairèrent tout à coup la scène et permirent de placer les personnages devinés dans un cadre connu:

«S. de L…, château des Islettes, à Beauval.»

Et plus bas, d'une autre écriture:

«Pornic, 1793.»

Les Islettes! Beauval! deux noms familiers. Le dernier n'évoque d'abord que l'idée d'une vulgaire ville de fabriques à quelque trente lieues de Paris, une ville de noires usines, de cheminées de briques crachant dans le ciel bleu des tourbillons de fumée sale, une petite ville jadis riante et gaie, parée d'un manteau de verdure et traversée par une petite rivière qui se contentait alors de faire tourner, en les lutinant au passage, les roues d'innocents moulins à farine, aujourd'hui pauvre petite ville noircie, bruyante, respirant l'huile chaude et le charbon de terre, vouée au dur travail, secouée par les courroies de transmission, les chaudières, les pistons, haletant sous les griffes de fer du monstre moderne Industrie.

Mais Beauval, le Beauval de jadis, fut une douce ville se laissant vivre joyeusement au soleil, et le château des Islettes, à deux kilomètres du centre usinier d'aujourd'hui, garda jusqu'en ces dernières années, avant le morcelage et le lotissement de son grand parc, son caractère de petit château XVIIIe siècle, réunissant à la fois, dans un cadre de charmilles et de jardins, l'idéal de Boucher et celui de Rousseau.

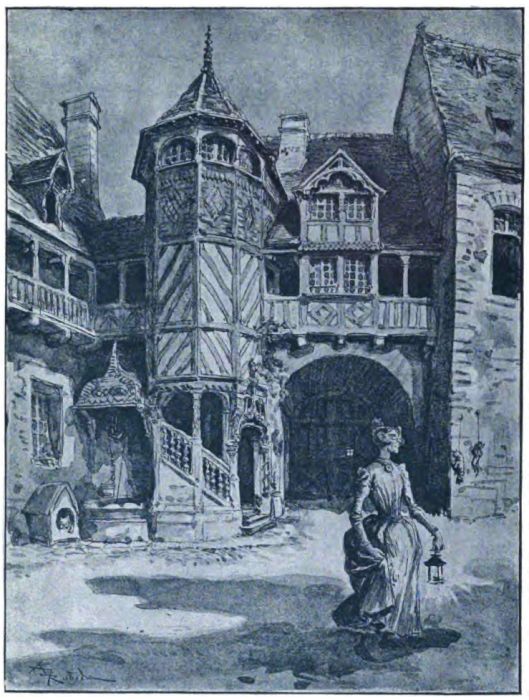

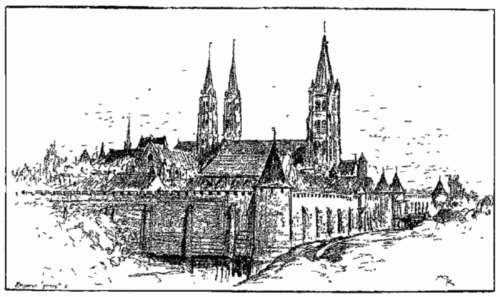

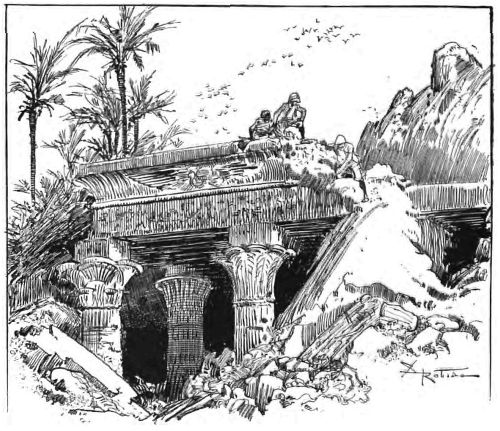

Voici les Islettes de jadis, les Islettes d'il y a quelques années encore:

A l'extrémité d'une avenue d'ormes chenus, un pont jeté sur un bras de petite rivière qui coule lentement sous les roseaux, les grandes herbes et les plaques jaunes des nénuphars, et au bout du pont une vieille grille de fer d'un dessin rococo, flanquée de deux énormes masses vertes qui sont les ruines de deux grands vases de pierre disparaissant sous un fouillis de lierre, de ronces et de plantes folles grimpant jusque-là du lit de la rivière. Le pont manque un peu de solidité, mais ses lézardes sont masquées par des lianes qui brodent de verdure le parapet branlant. Du côté du parc, une terrasse également lézardée trempant dans l'eau montre une ligne de balustres un peu ébréchée, avec d'autres boules vertes qui furent des vases décoratifs, et de vieilles charmilles devenues un inextricable enchevêtrement de vigne vierge, de clématite, de chèvrefeuille, d'aristoloches.

Cette terrasse s'arrête à quelque vingt-cinq mètres, pour laisser passer un autre bras de la rivière qui court dans le parc, dessine des méandres capricieux à travers une prairie, passe sous des ponts rustiques et forme de petites îles gracieuses, les Islettes, qui ont donné le nom au château. L'une de ces islettes montrait, sortant d'un taillis bien peigné, un petit édicule ionique baptisé le Temple de la Nature, qui formait le pendant d'une vieille petite chapelle toute neuve, d'un faux style gothique, appelée l'Ermitage de la tendre Héloïse. Dans une troisième île plus petite, au sommet d'une grotte de rocaille, un petit Cupidon, inscrivant le mot Amour sur un cippe de marbre encadré de lierre, complétait l'ensemble: la Nature, la Religion, l'Amour! En ces dernières années, il ne restait plus de Cupidon qu'une jambe verdie par la mousse, mais l'inscription était encore visible, ou plutôt les inscriptions, car à un certain moment l'inscription Amour fut grattée et remplacée par Philosophie, laquelle ne triompha pas longtemps, car, depuis 93 sans doute, le pauvre Cupidon, sans-culotte inconscient, inscrivait gravement sur son cippe le mot Civisme!

Le château s'aperçoit derrière une rangée d'ifs taillés; c'est une très simple bâtisse, une longue façade sans profondeur, avec un pavillon central à fronton et deux pavillons d'angle un peu en avant-corps, décorés de pilastres entre les hautes fenêtres à petits carreaux. Un seul étage en grande partie mansardé et prenant une bonne partie des combles.

En arrivant par le pont, on aperçoit, à travers le vitrage de la porte, les verdures du parc de l'autre côté; et, le soir, quand, derrière les massifs arrondis, derrière les peupliers des prés, le soleil se couche, le château paraît transparent et illuminé du haut en bas; il redevient presque jeune, presque gai, et perd pour un instant son aspect de maison oubliée languissant dans les mélancolies de la vieillesse.

Voici le cadre; fermons un instant les yeux, et reportons-nous à cent ans en arrière, quand tout cela était jeune, les ifs, les charmilles et le château, alors que cet Almanach des Muses, dans toute la fraîcheur de son papier, était lu sous ces ombrages par de jolis yeux et manié par de gracieuses mains serties de dentelles. Les personnages, on les devine, on les voit. Ce fut par un bel après-midi d'été, en juillet, peut-être le 14, un mardi consacré dans le calendrier,—plaisanterie du hasard,—à saint Bonaventure, sous cette charmille à présent vermoulue, que commença le dialogue à coups de versiculets entre Elle et Lui.

Ils sont là tous les deux, Elle allongée languissamment sur le banc de bois, le col, légèrement décolleté, caressé par de petits éclats de soleil et chatouillé par des bouquets de chèvrefeuille; Lui assis à quelque distance, l'air nerveux, et tapotant d'une main distraite sur la table du jardin peinte en vert tendre.

Piqué par l'ironie des reproches sans doute mérités, ceux-là seuls qui touchent, il a pris l'Almanach des Muses, et, cherchant une réponse, il n'a trouvé à souligner que ces deux pauvres vers d'un quatrain de M. le marquis de Fulvy:

Contre cette accusation de gaieté, Elle, secouant tristement la tête, a tout aussitôt protesté par ce vers pris dans une pièce du Petit Vieillard, adressée

A Monsieur ***

Qui me faisoit compliment sur ma prétendue gaieté:

Je n'ai de la gaieté que comme on a la fièvre.

Et Elle s'est levée d'un air de fierté offensée, et elle est rentrée au château, tandis que Lui restait sous la charmille, le sourcil froncé, plus nerveux qu'avant et continuant machinalement à feuilleter l'Almanach des Muses.

Mais ne pourrait-on trouver les noms de ces amoureux disputeurs, compléter au moins les initiales S. de L.? Voici sur le département où se trouve le centre usinier Beauval un volume de recherches historiques, des Mélanges d'histoire locale.

Feuilletons ces Mélanges:

«… Les Islettes sous Beauval… des fragments de poteries, des armes, des médailles de l'époque gallo-romaine prouvent que les Romains ont eu un établissement sur le territoire bordé par…» Passons… «Villa mérovingienne, simple rendez-vous de chasse sous Charlemagne, les Islettes furent ensuite fief dépendant de l'abbaye de… Le château fort élevé au XIIIe siècle par les sires de Beauval, après avoir souffert cinq ou six sièges, sacs ou incendies, tombait en ruine au siècle dernier lorsque le dernier des Beauval vendit sa terre à M. de Ligneul, un aimable homme, philosophe épicurien et quelque peu poète léger à la Boufflers, qui s'empressa de jeter bas les restes du donjon pour construire le château actuel et créer dans les prairies jusqu'alors marécageuses le joli parc des Islettes. M. de Ligneul eut l'esprit de mourir d'apoplexie au commencement de 1789, juste au moment où ses douces habitudes eussent été fortement gênées par les circonstances; il laissait peu de fortune; les Islettes échurent à une nièce, Mlle Sylvie de Ligneul, qui épousa peu après M. de Coudray, officier dans Bourgogne-Cavalerie.»

Restons en là; Elle, c'est Sylvie de Ligneul, et Lui, c'est le jeune officier de Bourgogne-Cavalerie.

M. de Coudray quitte la charmille à son tour, laissant bien en vue sur la table l'Almanach des Muses ouvert à la page 127, où se trouve le tendre distique suivant:

Il est parti; il s'égare mélancoliquement dans le parc et baisse la tête en passant devant le triomphant Cupidon du temple de l'Amour. Bourgogne-Cavalerie est bien ému; se peut-il, fier dragon, qu'un simple trait de l'archer malin vous désarçonne ainsi et vous mette aussi complètement l'âme à l'envers?—Il revient le cœur troublé vers la charmille et sursaute en trouvant Sylvie en train de crayonner la réponse:

Et le dialogue reprend:

répond M. de Coudray, avouant ainsi des torts dont nous ne connaissons pas le détail, mais qui sans doute ne parurent pas inexpiables, car Sylvie s'attendrit bien vite, et elle souligne dans Sophie abandonnée, chanson de M. Carnot, capitaine au corps royal du génie, les deux vers suivants:

Et de Coudray de s'écrier bien vite:

Mais Sylvie soupire encore, un reste de tristesse au cœur:

Bourgogne-Cavalerie s'aventure alors, du moins il est permis de le supposer, à presser la main de Sylvie, à baiser tendrement cette main qui s'abandonne, il croit avoir ville prise, et il lui montre souligné ce vers, commençant une petite pièce fort médiocre:

Fausse manœuvre; cette fadeur a soudain refroidi Sylvie, qui riposte par ces deux vers légèrement modifiés au crayon, une véritable douche d'eau froide pour le madrigalisant officier:

Bourgogne-Cavalerie repart en guerre:

Mais Sylvie secoue la tête d'un air désenchanté; elle se souvient d'une trahison, la pauvre Sylvie, et d'une ligne légèrement tremblée elle souligne ces vers:

Lui.

Elle.

Lui.

Bourgogne-Cavalerie s'emballe, c'est lui qui devient brûlant; Elle essaye de glisser encore un mot ironique:

Évidemment, sur ce mot elle s'est levée pour quitter la charmille. Peut-être quelque amie en villégiature aux Islettes, quelque parente, quelque petite comtesse ou marquisette, est-elle venue déranger le duo poétique par son babillage, ou bien peut-être tout simplement le soir venait-il, le soleil commençant à baisser derrière les collines, une brise plus fraîche agitait les hautes branches des arbres du parc et ridait les eaux de la petite rivière au pied de la terrasse. Plus de libellules, elles s'étaient cachées sous les grandes feuilles. Il fallait rentrer aussi; Sylvie regagne le château.

Dans le grand salon aux boiseries blanches, à trumeaux et dessus de portes ornés de pastorales galantes à la Boucher, Sylvie, songeant toujours à l'Almanach des Muses, suit d'une oreille distraite la conversation. Il y a là quelques personnes, des amis de feu M. de Ligneul, l'oncle épicurien de qui l'ombre tranquille plane encore sur les Islettes, sa création. Une dame plaisante légèrement M. de Coudray qui vient de rentrer et qu'elle appelle le Dragon transi, car il lui paraît avoir perdu depuis peu ses allures cavalières de don Juan de garnison; deux gentilshommes campagnards causent chasse et chevaux; une petite baronne, Parisienne très élégante, en veste de gourgouran rose, avec très large ceinture coquelicot, coiffée de cadenettes et d'un très long catogan,—tout à fait un Debucourt,—explique à deux provinciales à toilette un peu arriérée les beautés de la mode nouvelle, les redingotes jaune citron à deux ou trois collets, les caracos, les négligés et les demi-négligés, les nouveaux chapeaux en bateau renversé, ou aux trois ordres, lorsqu'un parent de Sylvie, un gros homme fleuri, à ventre de financier, un aimable vivant comme feu de Ligneul, se précipite essoufflé dans le salon. Une lettre de Paris lui apporte de graves nouvelles: la veille ou peut-être l'avant-veille, on a eu émeute, bousculade et bataille dans Paris, les Parisiens ont fait du bruit au Palais-Royal et enlevé la Bastille!

Il y a un mouvement de surprise, puis on raille le porteur de mauvaises nouvelles sur sa mine défaite.

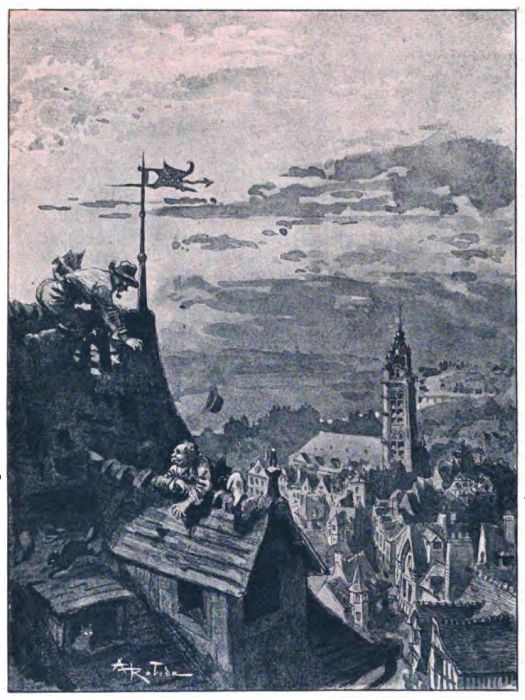

—Bah! quelque tapage, une petite sédition tout au plus, dit l'officier de Bourgogne-Cavalerie, un orage de juillet qui passe vite; vienne une fête, une dispute littéraire, un joli crime ou un opéra nouveau, la girouette tournera, et les Parisiens ne songeront plus guère aux émeutes.

Et le fil de la conversation se renoue dans le salon rasséréné.

Sylvie a fait sans doute un peu de toilette pour le souper, car M. de Coudray, revenu près d'elle, se penche au-dessus de son fauteuil et lui souligne ces vers de l'Almanach:

Ici une lacune. Pas de réponse dans l'Almanach. Qu'a pu dire en prose l'officier de Bourgogne-Cavalerie?

Sylvie ne paraît plus aussi farouche que sous la charmille. Les mauvaises nouvelles venues de Paris lui ont peut-être fait confusément penser qu'il fallait se hâter de saisir le bonheur qui passe… L'âme de la belle s'est attendrie; elle montre à Lindor ce vers qui est presque un aveu, elle le murmure tout bas peut-être, en laissant derrière son fauteuil sa main dans celle de l'officier:

Sur ce, coup de clairon de Bourgogne-Cavalerie:

Sylvie murmure:

—Non, proteste M. de Coudray:

Hallali. Le cœur de Sylvie qui, depuis le matin, parbleu, ne demandait que la défaite, avoue ceci:

Et M. de Coudray, retroussant sa moustache en galant officier de Bourgogne-Cavalerie, entonne la fanfare de triomphe:

Oh! oh! Halte là! Pas de suppositions aventurées. Ce roman vrai du XVIIIe siècle est un roman honnête, l'Almanach des Muses fut un entremetteur matrimonial; les Mélanges d'histoire locale, déjà consultés tout à l'heure, le constatent, M. de Coudray et Mlle Sylvie de Ligneul se marièrent aux Islettes vers le milieu de cette belle année 1789.

La phrase finale et naïve des anciens contes peut-elle leur être appliquée? Furent-ils heureux et eurent-ils beaucoup d'enfants? Sans nul doute, l'avenir devait leur tenir en réserve de longues années de joies paisibles et douces; ils avaient l'amour, la jeunesse, la beauté, une honnête fortune, une habitation charmante, les beaux ombrages des Islettes,… le bonheur, enfin!

Cupidon, sur son autel en rocaille, devait sourire et se préparer à rayer le mot Philosophie pour rétablir l'invocation primitive: Amour!

Ouvrons encore les Mélanges d'histoire locale, et voyons ce qu'il y avait sur le livre du destin pour chacun des deux époux:

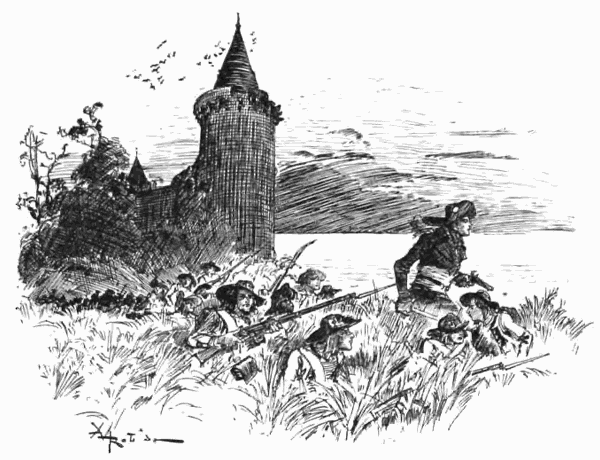

«… Pendant la période révolutionnaire, les Islettes eurent une existence agitée. Les nouveaux propriétaires s'y calfeutrèrent pour laisser passer l'orage, mais le tonnerre les atteignit. M. de Coudray, qui avait donné sa démission d'officier, paraît s'être jeté bientôt, et vigoureusement, dans le mouvement contre-révolutionnaire; blessé au 10 août, menacé d'arrestation, il resta quelque temps caché aux Islettes auprès de sa femme, puis passa en Angleterre, d'où il gagna la Vendée. Pris à l'attaque du château de Pornic, il fut, quatre jours après, guillotiné à Nantes, dans une fournée de Vendéens, et Mme de Coudray, restée aux Islettes, faillit avoir le même sort. Arrêtée sur la dénonciation d'un comité, accusée de détenir aux Islettes un dépôt d'armes, les perquisitionneurs ayant mis la main sur les fusils de chasse de M. de Coudray, elle fut, heureusement pour elle, oubliée quelques mois dans la prison de Beauval et ne partit à Paris, avec un convoi de Carmélites, qu'à la veille même de Thermidor.

Délivrée mais complètement ruinée, elle revint s'enfermer aux Islettes qu'elle quitta en 1809 pour se remarier à un magistrat de la ville, M. F… Elle mourut plus qu'octogénaire, vers 1860…»

Mme F…!—Ainsi la Sylvie de Ligneul de l'Almanach des Muses, c'était la vieille Mme F… entrevue aux jours d'enfance dans les rues de Beauval, une petite vieille mince et frêle qui se faisait, le dimanche, rouler à l'église dans une vinaigrette par un Caleb presque également vénérable! La vieille dame dans son antique véhicule, espèce de chaise à porteurs montée sur roues, était une des curiosités de la ville; sa figure encore rose et peu ridée, impassible, figée dans une expression de distraction dédaigneuse, encadrée avec une sorte de coquetterie de dentelles et d'épaisses boucles blanches, apparaissait aux gens de Beauval, à travers le carreau de la vinaigrette, comme la personnification d'un passé fabuleusement lointain.

Avait-elle dû penser à Bourgogne-Cavalerie au doux temps de sa jeunesse, rêver aux ombrages des Islettes, pendant sa longue vie, aux côtés d'un vieux magistrat rigide, dans sa vieille maison étroite et froide plantée au fond d'une ruelle solitaire, aux grands murs moisis!

Pauvre Bourgogne-Cavalerie! pauvre Sylvie!

Ainsi le souffle du destin avait brutalement balayé leurs rêves; ils avaient été pris, les deux amoureux, par la tempête formidable et roulés dans la grande catastrophe faite de millions de catastrophes particulières. Le pimpant officier de 1789, en quittant les Islettes pour se lancer dans la chouannerie, emporta l'Almanach des Muses, en souvenir des jours heureux, et, jusqu'au voyage final, de Pornic aux rues sanglantes de Nantes, il relut sans doute bien souvent, avec un amer sourire aux lèvres en songeant aux douces heures passées sous la charmille à côté de Sylvie, les poésies légères, les pastorales et les madrigaux d'avant le déluge.

Les Islettes, divisées en une quinzaine de lots, ne sont plus les Islettes; le château contient les bureaux, et l'habitation d'un gros manufacturier, qui de la charmille surveille les cheminées de son usine noircissant l'azur à 500 mètres au delà. Le parc bouleversé, coupé en tranches égales, en jardins carrés et niaisement combinés, contient deux belles rangées de maisons bien régulières, des cubes d'un bourgeoisisme effréné, avec des boules de verre devant les portes et des statuettes de galants jardiniers en zinc. Disparu, le temple de la Nature! écroulé définitivement, le petit Amour rococo! finies, les Islettes!

Et toi, pauvre Almanach des Muses, qui, du salon des Islettes, en passant par les plaines de la Vendée guerroyante et par les sinistres prisons de Nantes, t'en vins échouer dans la boîte à 12 sous des quais, repose en paix maintenant chez un ami, à l'abri pour le plus longtemps possible, je l'espère, dans un bon coin, sur le rayon le plus tranquille et le plus poétique de la bibliothèque.

CONTES POUR LES BIBLIOPHILES

L'HÉRITAGE SIGISMOND

LUTTES HOMÉRIQUES

D'UN VRAI BIBLIOFOL

«Ah! le gredin! ah! le misérable! ah! le pendard!»

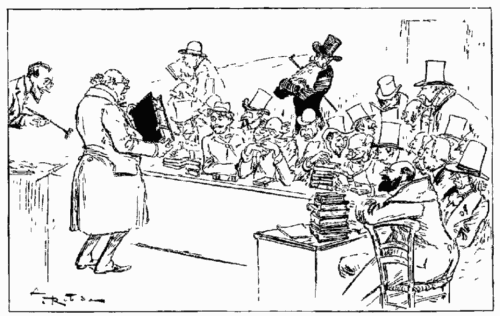

De qui pouvait ainsi parler M. Raoul Guillemard, l'aimable et très illustre bibliophile, sinon de son ami Jules Sigismond, bibliophile non moins aimable et non moins illustre, devenu, hélas! trop prématurément feu Jules Sigismond.—C'était bien de défunt Sigismond, parbleu! Celui-ci d'ailleurs n'avait jamais, à l'heureux temps de son séjour ici-bas, parlé de son ami autrement qu'en ces termes: Ce petit intrigant de Guillemard, mon ami,… cet affreux roublard de Guillemard!

Ah! c'est qu'ils avaient brûlé des mêmes feux pour les mêmes divinités reliées en vélin estampé ou en vieux maroquin, soupiré sous la dentelle des mêmes livres rares, des mêmes éditions étonnantes et introuvables, c'est qu'ils avaient tourné autour du même «exemplaire unique relié aux armes de François Ier, Mazarin, ou Mme de Pompadour», des mêmes incunables ou princeps, c'est encore qu'ils avaient creusé des mines aux approches de certains livres adorés de loin pendant des ans et des ans, ouvert des sapes, donné des assauts, c'est qu'ils s'étaient enfin livré de furieux combats au billet bleu, c'est que l'un avait souvent infligé à l'autre de cruelles défaites ou que celui-ci avait forcé celui-là à remporter des vestes mémorables!—Rien ne lie autant que la rivalité.

Guillemard et Sigismond s'étaient rencontrés chaque jour pendant vingt ans aux mêmes bons endroits, ils avaient même parfois, au feu des enchères, poussé la familiarité jusqu'au tutoiement; mais toujours, pour l'aimable Guillemard, son rival était resté ce gredin de Sigismond, sauf toutefois depuis les derniers six mois.

Car l'aimable bibliophile Sigismond venait de trépasser, il y avait environ un semestre, abandonnant douloureusement sur cette terre son incomparable bibliothèque; il était devenu simplement «cet animal de Sigismond».

M. Guillemard consultait tous les jours le calendrier.—Comment, voilà six mois que mon ami est relié en chêne et l'on n'annonce pas encore sa vente?… Voilà des héritiers bien négligents! A quoi pensent-ils donc, ces Iroquois?

C'était dans une antique maison de Pontoise, à neuf lieues de Paris, qu'en son vivant M. Sigismond avait enfermé,—tel un barbon jaloux et précautionneux, sa femme superbe et enviée,—sa richissime bibliothèque, c'était là qu'il avait vécu, palpant et caressant ses merveilles préférées, savourant la joie de ses trouvailles, décrivant, cataloguant ses exemplaires surprenants avec des recherches d'épithètes ardentes qui allaient jusqu'à exprimer le délire et la pâmoison!

Or Raoul Guillemard, impatienté de ne pas entendre parler de vente, avait pris un parti décisif. Ne pouvant s'avancer lui-même, il avait envoyé son homme d'affaires proposer aux hoirs de Sigismond l'achat en bloc de la bibliothèque, et cet homme d'affaires lui apprenait, nouvelle funeste et inattendue, que M. Sigismond avait, par testament notarié environné des plus minutieuses précautions, pris des dispositions défendant, sous quelque condition que ce fût, la vente de cette bibliothèque.

Ah! qu'il était compréhensible, l'accès de fureur de M. Guillemard. Est-il un bibliophile qui, se mettant à sa place, ne se sente sur l'heure disposé à faire chorus avec lui?

«Le scélérat! le brigand!

—En un mot, monsieur, répéta l'homme d'affaires quand son client eut expectoré sa colère, M. Sigismond a tout prévu, il a accumulé les obstacles contre la dispersion de ses livres; ils resteront dans sa vieille maison, tous rangés sur ses tablettes, sans qu'il soit possible d'en distraire un seul! C'est sa volonté expresse! Mais attendez et consolez-vous.

—Il n'y a pas de consolation possible!

—Si, écoutez!… Par un codicille à son testament, il a décidé que tous les ans, à l'anniversaire de sa naissance, quelques amis, confrères en bibliomanie,—il a mis le mot, ce n'est pas moi,—auraient le droit de passer douze heures dans la bibliothèque, de remuer et feuilleter les livres, à la charge de se laisser consciencieusement fouiller à l'entrée et à la sortie… et vous êtes du nombre des élus, le premier sur la liste, même!

—Le misérable! Il veut me tuer ou me pousser au crime! Ainsi il accapare encore au delà de la tombe! Et après avoir, pendant trois cent soixante-quatre jours et trois cent soixante-quatre nuits rêvé à ses merveilles, j'irai douze heures durant surexciter mes convoitises, brûler mon sang et ronger mon âme, à regarder ses livres… Comme il rira, le monstre, au fond de son emboîtage! comme il rira! car il sait que, malgré mes résolutions, je ne pourrai résister, et que j'irai, subissant avec platitude ses humiliantes conditions… Mais ne trouverai-je pas un moyen de les avoir en dépit de lui-même, ses livres! ses fameux livres!

L'homme d'affaires secoua la tête.

«Mais vous ne savez donc pas ce qu'il possédait? s'écria furieusement Guillemard, en secouant comme un prunier son homme d'affaires ahuri… Vous ne le savez donc pas?—Il avait Tout, d'abord, mais mieux que ça, il conservait, parmi les manuscrits et les incunables les plus précieux, le premier incunable imprimé bien avant Gutenberg: le Dict de gras et de maigre, planches gravées en bois au criblé et planches de texte, entendez-vous? et daté: Leyde, 1405! Merveille unique, découverte en parfait état, en dépeçant une reliure de Bible du XVIe siècle.

«… Et Sigismond possédait aussi le premier Gutenberg, le premier livre imprimé en caractères mobiles, livre inconnu et introuvé avant lui, qui reporte l'ouverture de l'atelier de Strasbourg en 1438; une Apocalypse, avec date et signature, de quoi terrasser tous les doutes et toutes les négations… Comprenez-vous, un Gutenberg de 1438! Ah! que ne donnerais-je pas pour posséder cet unique et miraculeux Gutenberg de 1438, tout! tout! dix ans, quinze ans de ma vie!

—Permettez…

—Mais votre vie elle-même tout entière! Et ce serait pour rien! Un Gutenberg en parfait état, avec figures et grandes lettres enluminées à la main pour imiter les manuscrits, avec reliure en bois et vetuyau sanguin orné de gros clous dorés sur le plat!—Ce gredin de Sigismond gardait ça sous le boisseau; moi je ferais éclater la bombe.—1438! Entendez-vous, messieurs les Bibliographes, 1438!—Tous vos systèmes rasés! Nous sommes loin de la Bible de 1455!… Et le Maistre-Queux du Louvre, livre de cuisine imprimé à Paris en 1467, provenant de la Bibliothèque du Louvre, bien qu'oublié sur les inventaires sans doute parce qu'il était de service à la cuisine! Et l'Arrière-Ban des Damoiselles, ouvrage satirique avec nombreuses figures sur bois du miniaturiste Jehan Fouquet, gravées par Philippe Pigouchet et enluminées, estampes élégantes et railleuses où défilent toutes les femmes, depuis la duchesse jusqu'à la chambrière, à la date de 1469!—Et la Dame des quatre fils Aymon, le premier roman populaire, imprimé sur vrai papier à chandelle, exemplaire unique, froissé, déchiré, sali et maculé, Paris, 1468! Ainsi les trois premiers livres à dates certaines imprimés à Paris sont un roman, un livre satirique sur les femmes et un manuel de cuisine! Tout Paris se rencontre déjà dans cette trinité, les livres de dévotion ne viennent qu'après! Quand je posséderai ces trois livres…

—Mais, essaya de dire l'homme d'affaires, vous ne les posséderez pas.

—… J'écrirai un volume là-dessus! Joli thème, hein! Voici dans l'œuf notre littérature et nos mœurs, voici déjà, au milieu du XVe siècle, notre Paris galant, frivole, artiste, romanesque, gourmand, etc.—Et ce Sigismond qui cachait bêtement ce trésor! Et ses autres merveilles: la Petite chronique de Guyot Marchand, 1483, avec figures retouchées en miniatures, le Débat de gente Pucelle et de folle Pucelle, chez Robin Chaillot, 1480, les Fruits du péché, Antoine Vérard, 1489! Et l'introuvable Gargantua, princeps de Lyon, 1531! Et ses Alde Manuce, ses Elzevier, ses Estienne!… Mais je veux surtout mes trois premiers livres typographiques, de Paris… entendez-vous, je les veux! Retournez, doublez mon offre s'il le faut!… Vite! ne perdez pas une seconde!

—Mais vous ne les aurez pas, vous ne pouvez les avoir! gémit l'homme d'affaires, se dégageant des mains de Raoul Guillemard et reculant jusqu'au bout de la pièce pour avoir la faculté de fouiller dans sa poche, tenez, regardez, j'ai copie du testament de M. Sigismond: Je lègue à Mlle Éléonore-Stéphanie-Pulchérie Sigismond, ma cousine, etc., etc., à la condition expresse de…»

Il ne put continuer. Le sympathique bibliophile Raoul Guillemard venait de bondir, exultant, affolé:

«Une demoiselle! Sa légataire est une demoiselle! Et vous ne le disiez pas tout de suite, au lieu de m'ennuyer avec vos: «Tu ne l'auras pas!» J'aurai, au contraire, tout est sauvé! L'Arrière-Ban des Damoiselles, le Gutenberg de 1438, l'Incunable de 1405, je les aurai tous!… Je les épouse, j'épouse Mlle Éléonore Sigismond!

—Attendez! cria l'homme d'affaires.

—Encore! mais vous n'êtes donc mon homme d'affaires que pour m'accabler de tracas, pour m'assommer de contradictions, me noyer sous les contrariétés?—J'épouse! Ce gredin de Sigismond ne l'a pas défendu, j'espère?

—Écoutez-moi… il ne l'a pas défendu, mais Mlle Éléonore Sigismond a cinquante-huit ans!»

Raoul ne broncha pas une seconde.

«Ah çà, mais! s'écria-t-il, vous figurez-vous, monsieur, que je songe au mariage par dépravation?… Comme tous ces farceurs qui n'épousent que parce que la fiancée est jolie, parce qu'elle est charmante, gracieuse, langoureuse même! Concupiscence très blâmable! Appétit de la chair! Goûts luxurieux!… Fi!… Qu'est-ce que la femme? Une édition d'Ève, plus ou moins conservée…

—Soit… mais la reliure?

—Reliée en plus ou moins soyeux et chatoyant satin, si vous voulez! Donc chassez loin de vous toutes vos impures et mièvres idées de galanterie. Éléonore Sigismond a cinquante-huit ans, j'en ai quarante-neuf, c'est parfait… Quelle chance que je ne sois pas marié, je l'ai échappé belle! Voyons, à quelle heure le train pour Pontoise? Vous allez courir faire ma demande en mariage… cette pauvre Éléonore!—Dites-moi, en douze ou quinze jours on peut être marié, n'est-ce pas?

—Mais vous n'y songez pas!… Je l'ai vue, votre Éléonore, c'est une véritable haridelle, sèche comme une vieille planche mal rabotée…

—Partez donc! dépêchez-vous!

—Ridée comme une pomme de reinette, ravinée par le temps, un monstre!

—Oh!

—Mais elle a une perruque et un râtelier! elle a le nez crochu et sur les joues trois verrues ornées de touffes de crins durs…

—Est-ce vous qui devez l'épouser, vieux débauché? Partez donc, ou plutôt non, j'y vais moi-même! Nous disons: Mlle Éléonore Sigismond, à Pontoise, rue du Val-d'Amour, 77… J'y vole!»

Le chargé d'affaires du sympathique bibliophile n'avait pas flatté le portrait de Mlle Éléonore Sigismond, mais ce portrait était presque exact. M. Raoul Guillemard aurait pu s'en convaincre du premier coup d'œil quand il entra dans le salon de la demoiselle à Pontoise, s'il avait eu des yeux pour la regarder. Mais ses yeux et son âme s'étaient tournés tout de suite vers un deuxième corps de logis qu'à travers les rideaux des fenêtres il apercevait de l'autre côté d'une large cour aux pavés encadrés d'herbe. C'était là. C'était dans ce grand bâtiment, vieux d'un siècle ou deux, que le bibliotaphe Sigismond avait caché et enterré ses livres! l'Incunable de 1405, le Gutenberg de 1438, l'Arrière-Ban des Damoiselles, ils étaient là, tous! Et il n'y pouvait toucher!

Cette pensée douloureuse enraya légèrement son éloquence et obscurcit le discours qu'il tint à Mlle Éléonore Sigismond. Celle-ci prit d'abord le sympathique Guillemard pour un mendiant à domicile en train de lui dépeindre ses malheurs; puis, considérant que ce monsieur en habit était bien vêtu pour un quémandeur, elle le somma de s'expliquer plus clairement.

Pauvre demoiselle Sigismond, elle ne s'attendait pas à la secousse. Elle comprit enfin, car tout à coup ses pommettes sculptées au couteau rougirent, son grand nez se colora et les crins des trois verrues semées sur son gracieux visage se hérissèrent brusquement sous le coup d'une stupeur violente. Alors, avec une sorte de gloussement étouffé, elle se leva de sa chaise en portant la main sur son corsage comme pour comprimer les battements de son cœur.

Raoul prit cela pour un commencement de tendre émotion; cessant un instant de glisser des regards en coulisse du côté de la cour, il s'efforça de donner à sa voix de douces inflexions et frappa le grand coup:

«Oui, mademoiselle, je sais tout ce que cette démarche a d'irrégulier, mais j'ai tenu moi-même à vous exposer mes sentiments… mûris par l'âge et la réflexion… la vie est un jardin que des fleurs diverses viennent émailler à toutes les saisons; après la marguerite printanière, le chrysanthème automnal. L'homme n'est pas fait pour voguer tout seul sur l'Océan tourmenté de l'existence, ni la femme pour se dessécher sur le rocher de l'isolement; en un mot, mademoiselle Éléonore, j'ai l'honneur de solliciter votre main!»

Mlle Éléonore avait pâli et elle essayait vainement de parler.

«C'est une affaire entendue, dit l'impatient Raoul, qui prit ce silence pour un acquiescement et se leva; nos deux notaires s'entendront… Régime de la communauté… peut-on visiter la maison?… la bibliothèque est par là, n'est-ce pas?

—Insolent! s'écria enfin Mlle Éléonore, grossier personnage! venir se moquer d'une faible femme sans défense!

—Plaît-il? fit Raoul, mais je suis sérieux, très sérieux! Vous êtes un peu mûre, fadaise! suis-je un freluquet, moi-même?… Et mes sentiments sont solides, vous pouvez me croire; je ne suis pas un papillon qui voltige de rose en rose… et je vous le prouverai!»

L'effronté Raoul sourit gracieusement à Mlle Éléonore et poursuivit:

«Tenez, mademoiselle, voilà vingt ans, trente ans, que votre poétique image hante mes rêves, trente ans que je viens à Pontoise en cachette, la nuit, soupirer sous vos fenêtres…

—Vil imposteur! Je n'habite Pontoise que depuis six mois, je n'étais jamais jusque-là sortie de Château-Thierry!

—C'est Château-Thierry que je voulais dire! Où es-tu, ô ma jeunesse en proie à la mélancolie, rongée par une passion fatale et incomprise… car jusqu'ici vous n'avez pas voulu me comprendre! Mais c'est fini, tout est arrangé, vous avez dit oui, ne parlons plus de ça, c'est l'affaire des notaires! Dites-moi, peut-on voir la bibliothèque de Sigismond?

—Je comprends tout! s'écria Mlle Éléonore, vous êtes encore un ami de Sigismond et vous venez pour ces affreux livres!…»

Un mot prononcé par Mlle Sigismond avait fait dresser l'oreille au sympathique Guillemard. Elle avait dit: encore un ami de Sigismond, que signifiait cet encore? D'autres seraient-ils déjà venus, attirés aussi par la bibliothèque?

«Pardon, dit-il d'une voix altérée, on est donc déjà venu?

—Oui, d'autres sont venus me tourmenter pour ces monstres de livres; mais aucun n'a poussé l'impudeur aussi loin que vous! Il y a un monsieur Bicharette et un monsieur Joliffe qui m'ont offert des sommes folles de ces livres que je n'ai pas le droit de vendre!…»

Bicharette et Joliffe! deux malins! Ah! les fouines! Raoul frémit.

«Je leur ai expliqué que mon cousin Sigismond en m'instituant sa légataire universelle m'avait formellement interdit de vendre… de me débarrasser d'aucun de ses piteux bouquins…

—Très bien! vous avez bien fait! Ne vendez rien à ces intrigants! Ils sont partis, n'est-ce pas, en s'inclinant respectueusement devant la suprême volonté de ce brave Sigismond?

—Non pas; l'un a acheté une maison en face et l'autre une maison à côté de celle-ci, et ils m'ont dit qu'ils camperaient là en attendant…

—Quoi? qu'attendront-ils, ces crocodiles?

—Ma… mon… mon évanouissement! clama Mlle Éléonore, parce que le testament de Sigismond ne m'oblige à conserver ses livres que ma vie durant; il a négligé d'instituer cette conservation en charge perpétuelle qui obligerait mes héritiers…

—Très bien! bravo! enfoncé Sigismond! s'écria le sympathique Raoul, Bicharette et Joliffe n'auront rien, c'est moi qui aurai tout, je le jure! J'attendrai, moi aussi, avec impatience, mais j'attendrai!

—Ah! ah! vous levez le masque! eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire, moi, à vos bouquins! Ce sont mes ennemis, car vous ne savez pas qu'il y a quarante-six ou sept ans, Sigismond devait m'épouser et que la chasse aux livres avec ses exigences de temps et d'argent lui a fait remettre notre mariage d'année en année jusqu'au jour où il eût été trop ridicule d'y songer encore!—Ah oui! il avait bien le temps de penser à moi! une femme, une maison, des toilettes, des enfants, ça coûte trop cher, il lui eût fallu rogner sur les livres, il a préféré ses bouquins! Mais vous allez voir ce que j'en ferai de ses odieux bouquins… Je suis tenue par son testament de les garder, mais non de les soigner, cher monsieur…, non de les soigner! Je vais me venger de mes quarante-cinq années de tristesse et d'abandon. Ils vont me payer le manque de foi de Sigismond. Ah! volage, tu m'as délaissée pour eux, tu vas voir ce que j'en fais de tes reliques! Vous verrez aussi, je ne suis pas fâchée d'étaler ma belle vengeance sous les yeux d'un ami des paperasses… Tenez, regardez!»

Elle avait entraîné Guillemard à la fenêtre et lui montrait le toit du bâtiment contenant la bibliothèque.

«Vous voyez qu'aux fenêtres du grand grenier, au-dessus de la bibliothèque, il n'y a plus un seul carreau; tous cassés, cher monsieur, et par moi!—Regardez plus haut, sur le toit, voyez-vous ces larges trous çà et là? C'est moi qui ai fait enlever les tuiles! La pluie pénètre tout à son aise, elle pourrit les planchers et filtre au-dessous dans les salles aux livres…, c'est charmant; il y a déjà de grandes taches vertes, des plaques de moisissure au plafond, et de longues rigoles qui dégoulinent délicatement le long des murailles…, cascades ruisselantes d'espoir.

—Horreur! gémit Raoul Guillemard pétrifié.

—Pour que la moisissure marche plus vite, j'ai fait du grenier un vrai jardin, j'y cultive en pots toutes les natures de plantes, celles surtout qui aiment l'humidité, et je les arrose tous les jours avec générosité…

—O Ariane antique et féroce! Ces livres sont innocents… Sigismond fut un misérable, mais puisque j'offre de tout réparer, épargnez les livres!

—Venez, maintenant, dit Éléonore Sigismond en prenant un trousseau de clefs, vous n'avez droit de pénétrer dans la bibliothèque qu'une fois par an et ce n'est pas le jour, mais je veux vous faire une faveur, cher monsieur, une faveur! Suivez-moi!»

M. Raoul Guillemard, les cheveux en désordre, la tête tombant de droite à gauche, comme un homme qui a reçu un fort coup de massue, suivit la vindicative Éléonore en poussant un gémissement à chaque pas.

«Une bibliothèque qui contient des livres ayant appartenu à Grolier et à Maïoli, aux rois, aux empereurs, aux princesses; des reliures divines… Mademoiselle! vous ignorez… vous ne savez pas… des Grolier! Mais je consentirais à vendre ma peau et à me faire écorcher vif, si l'on me promettait de me confectionner avec des chefs-d'œuvre semblables!

—Donnez-vous donc la peine de monter cet escalier, dit Mlle Éléonore après avoir traversé la cour, mais fermez bien la porte, qu'il n'entre pas de matous indiscrets, je déteste les matous… Là, attendons un instant sur le palier, prêtez l'oreille, cher monsieur, entendez-vous?

—Qu'est-ce que c'est que ça? fit Raoul Guillemard, d'un air effaré après avoir écouté une minute, il y a quelqu'un dans la bibliothèque? Des enfants? quelle imprudence!

—Des enfants? Non, ça ne fait pas suffisamment de besogne… ce sont des souris, ces trottinements, ces courses, ces petits cris, ce sont leurs jeux, à ces charmantes bêtes!…

—Des souris! dans une bibliothèque!

—Une bibliothèque fermée, où ne doit pas entrer un chat!… J'aime beaucoup les souris, j'en ai fait acheter un lot de trois cents… cent cinquante couples, je les ai lâchés dans la bibliothèque en leur disant: Croissez et multipliez! La multiplication doit avoir commencé depuis trois mois, la nourriture ne leur manque pas, ces charmantes bêtes adorent les vieux papiers, les parchemins, les peaux…

—Horreur! gémit Raoul Guillemard, qui se laissa tomber sur une marche de l'escalier.

—Attention au coup d'œil, reprit Mlle Éléonore, et prêtez-moi votre canne pour éloigner mes petites protégées de mes jupes, j'ouvre!»

Elle tourna doucement la clef et poussa la porte. Ce n'était que trop vrai! Il y avait là des légions de souris qu'une exclamation de Raoul jeta dans une galopade insensée; il en sortit de partout, des vitrines ouvertes, des tiroirs des tables; il en dégringola des plus hautes tablettes, il en jaillit des armoires entrebâillées, des grosses, des minces, des mères lourdes et ventrues, des petites gracieuses et sautillantes. Raoul en écrasa deux, malgré les efforts d'Éléonore; mais l'armée, après s'être réfugiée un instant dans ses trous, reprit bientôt ses courses.

«Vous voyez que les intentions de Sigismond sont fidèlement respectées, dit la terrible héritière; pas un livre n'a bougé, je conserve avec soin!»

Une pensée de crime traversa l'esprit de Raoul, mais cet homme de mœurs douces manquait d'énergie pour les grandes résolutions; il recula et se contenta de se jeter aux genoux d'Éléonore:

«Chère mademoiselle! De justes griefs contre ce sacripant de Sigismond vous égarent, mais vous êtes bonne au fond, vous pardonnerez à ces pauvres livres… songez qu'il y a là, entre autres chefs-d'œuvre livrés à la dent des souris, les Contes de La Fontaine des fermiers généraux, l'exemplaire non coupé du traitant Molin de Villiers, exemplaire unique, avec six contes apocryphes et huit gravures de Choffard et d'Eisen qui ne se trouvent que là, plus quatre vignettes que les fermiers généraux trouvèrent trop légères et dont les planches furent détruites après un tirage de quelques épreuves…

—Des turpitudes! Montrez-les-moi pour que je les mette bien à portée de mes souris!

—Grâce!

—Continuons notre inspection. Regardez, s'il vous plaît, ces taches au plafond, ces moisissures le long des murailles; tenez, voilà tout un panneau détruit; regardez, voilà des planches qui se décollent! oh! l'humidité, cher monsieur, l'humidité, comme ça dégrade les immeubles!…

—Pitié! mademoiselle, puisque vous ne voulez pas m'épouser, adoptez-moi. Je serai votre fils, je vous chérirai, je vous…

—Y pensez-vous, monsieur? on jaserait!

—Laissez-moi vous adopter, alors; je serai votre père, votre oncle…

—Vous êtes plus jeune que moi! Vous avez cinquante ans et n'en paraissez pas plus de cinquante-cinq!… Tenez, regardez dans la cour, voyez-vous cette petite fille qui saute à la corde, elle a cinq ans et demi, c'est ma petite nièce et mon unique héritière, patientez jusqu'à ma… mon… ma disparition de cette terre de mauvaise foi, elle aura le droit de vous céder tous ces bouquins… s'il en reste!… Maintenant, veuillez prendre l'escalier, s'il vous plaît; j'ai l'honneur de vous saluer!»

Après quinze jours consacrés à soigner un commencement de maladie nerveuse, rapporté de sa visite à Mlle Sigismond, le sympathique et amaigri Raoul Guillemard revint encore à Pontoise, mais cette fois très mystérieusement. Il erra le soir au clair de lune sous les fenêtres d'Éléonore pour étudier les abords de la place. Du dehors, on ne pouvait se douter de l'œuvre d'effroyable vengeance qui s'accomplissait là; sur la rue, le bâtiment contenant la bibliothèque de Sigismond paraissait encore sain et solide. Les victimes étant muettes, rien ne dénonçait au dehors la maison du crime. Joliffe et Bicharette ne savaient rien. M. Guillemard, toujours aussi mystérieusement, acquit au double de sa valeur la maison qui flanquait à gauche la bibliothèque Sigismond, et s'installa dans la nuit, après avoir, par excès de précaution, rasé complètement sa barbe et coiffé une perruque frisée sur sa calvitie. Joliffe, quand il le rencontra, ne le reconnut pas; il pouvait défier les regards perçants d'Éléonore.

Il avait son plan. Pour commencer, comme il était mitoyen avec la bibliothèque, il entretint jour et nuit, malgré les chaleurs de l'été, un feu d'enfer dans toutes les cheminées appuyées au mur commun, pour combattre l'humidité. Les cheminées éclatèrent; le mur, calciné par places, se fendilla; trois fois pendant le premier mois les pompiers durent accourir éteindre des commencements d'incendie. Sur les observations du commissaire, Raoul Guillemard, qui se prétendit créole pour s'excuser, dut modérer ses feux.

Par une sombre nuit d'orage, un homme en blouse, muni d'un grand sac d'où semblaient s'échapper des gémissements étouffés, escalada le mur du jardin des Sigismond, se glissa dans les allées, pénétra dans une remise, prit une échelle et se hissa jusqu'à la hauteur d'une petite fenêtre aux vitres brisées donnant sur la bibliothèque. Poussant alors son sac à travers un carreau, il le vida dans l'intérieur et resta ensuite accoudé sur la fenêtre, l'oreille tournée vers l'intérieur, la figure contractée par un rictus.

Cet homme, c'était Raoul Guillemard; le sac vidé dans la bibliothèque contenait six chats vigoureux achetés à Paris et préalablement soumis à une diète de quelques jours. Maintenant lancés sur les peuplades rongeuses chargées de la vengeance d'Éléonore, ils devaient jouer terriblement de la griffe et de la dent. Guillemard entendait leurs bonds et leurs miaulements de plaisir; souriant à la pensée de l'infernal carnage, il regagna le jardin avec les mêmes précautions et refranchit le mur. Sa mauvaise étoile voulut qu'à ce moment Éléonore, éveillée par quelque bruit, ouvrit sa fenêtre et l'aperçut de loin à cheval sur le mur. Effrayé par ses cris, le bibliophile détala bien vite et ne rentra chez lui qu'après un long détour.

Le lendemain, il aperçut au-dessus du mur escaladé un grand écriteau bien en vue: Il y a des pièges à loups dans cette propriété. Mlle Sigismond, qu'il guettait par l'entre-bâillement d'un volet, paraissait tout agitée; elle ne faisait qu'aller et venir. Sur le soir, il la vit invectiver dans sa cour un cadavre de chat pendu à un clou.

Raoul Guillemard laissa passer deux jours; la nuit du deuxième jour, deux hommes, au risque de se casser le cou, gagnèrent par le toit de Raoul le toit de la bibliothèque et entreprirent une mystérieuse besogne. L'un de ces hommes était le sympathique bibliophile lui-même, l'autre, un ouvrier couvreur amené de Paris presque au poids de l'or; avec de vieilles tuiles bien sombres, ils raccommodaient le toit de la bibliothèque et bouchaient tous les trous ouverts par la scélératesse d'Éléonore.

C'était la lutte, car la légataire de Sigismond ne pouvait manquer de constater bien vite ces réparations subreptices. En effet, à quelques matins de là, Éléonore, après avoir donné de sa fenêtre tous les signes d'une formidable stupéfaction, monta dans le grenier et enleva elle-même les tuiles rapportées. M. Guillemard fit revenir son couvreur. Éléonore détruisit encore ses réparations. Surexcité par la lutte, Raoul eut une idée de génie; avec son ouvrier, il entreprit de couvrir de ciment le parquet du grenier. Ce travail leur prit six nuits, mais il fut bien exécuté; dès qu'une partie du plancher était faite, Guillemard la recouvrait d'une couche épaisse de poussière et remettait en place les pots de fleurs de Mlle Sigismond. Des rigoles furent adroitement ménagées et dissimulées, elles conduisaient les eaux par des trous dans le grenier de Guillemard et de là dans les gouttières. Maintenant, il pouvait pleuvoir sur la bibliothèque.

Restait l'autre ennemi, la garnison de souris. Hélas! tous les chats du pauvre bibliophile avaient péri; l'un après l'autre ils avaient été pris et pendus. N'importe. Guillemard escalada encore le mur avec une nouvelle armée de matous. La souris est si prodigieusement féconde, que les pertes causées par la dent des premiers chats étaient déjà réparées. Il y eut un nouveau carnage, puis de nouvelles pendaisons. Guillemard s'obstina. Comme il revenait de porter son troisième sac de chats, il mit le pied sur un des pièges à loups semés dans le jardin. Par bonheur, le piège mordit sur sa bottine; l'héroïque Guillemard, malgré sa souffrance, put dégager son pied en laissant la bottine aux dents de fer du piège.

Une année, deux années, cinq années s'écoulèrent, années de défis, de ruses, de stratagèmes, de véritables combats. Joliffe et Bicharette s'étaient depuis longtemps lassés d'attendre le décès de Mlle Sigismond. Le sympathique Raoul était resté sur la brèche, vaillant et obstiné. Un beau jour, Mlle Sigismond parut renoncer à la lutte; elle négligea de démolir les réparations nocturnement exécutées sur le toit, et elle laissa les chats de Raoul s'engraisser aux dépens des souris garnisonnant dans la place.

L'incognito de Raoul était depuis longtemps percé à jour; il avait laissé repousser sa barbe et teignait ses moustaches dans l'espoir de toucher un jour le cœur de la petite nièce d'Éléonore, arrivée à l'âge de onze ans. Hélas! que d'années encore à passer dans ce doux espoir!

Comme il rentrait un soir d'une séance à la salle Sylvestre, la cuisinière de Mlle Sigismond lui apporta une lettre. O bonheur! ô rêve! Mlle Éléonore s'adoucissait! Touchée par la persévérance de Raoul, elle lui déclarait à brûle-pourpoint qu'elle consentait à l'épouser, si ses sentiments pour la bibliothèque n'avaient pas changé. Mariage de raison, disait-elle.

Pour acquérir le lot de livres merveilleux délaissés par Sigismond, il fallait prendre cet exemplaire atrocement défraîchi de Mme Ève: l'héroïque Raoul n'eut pas une seconde d'hésitation.

Et c'est ainsi qu'un soir, après le repas de noces, plus solennel qu'il n'eût voulu, Raoul, le cœur battant d'un indicible émoi, obtint de l'épousée ce pourquoi, depuis tant d'années, ses soupirs montaient vers le ciel inclément, la clef de la bibliothèque!

Enfin! enfin! enfin!!! Laissant Mme Guillemard aux soins de sa chambrière, Raoul escalada quatre à quatre les marches du bienheureux escalier et ouvrit tendrement la porte. O joie! ils étaient là, les incunables, les Gutenberg introuvés, le Ban des Damoiselles, les Fruits du péché, le Gargantua de 1531, et les autres. Que de poussière, hélas! bien mal tenue, cette bibliothèque! mais comme il allait tout transformer, tout nettoyer, tout cataloguer! Quelles joies, quels transports!… Et quel bruit dans le monde ses découvertes ou plutôt ses conquêtes allaient faire!

Un gros chat dormait sur un tas de livres dans un coin, Raoul l'envoya promener d'un coup de pied, et, la lampe à la main, se précipita vers les rayons réservés où dormaient les précieux volumes à peine entrevus du temps du méfiant Sigismond. Les voici tous, ô délire! Raoul les reconnaît; il y a là, dans leurs habits du temps, trente ou trente-cinq tomes, exemplaires uniques d'ouvrages inconnus ou perdus, trente ou trente-cinq merveilleux opuscules qu'on ne trouverait pas en fouillant jusqu'au fond les bibliothèques nationales.

Raoul porte une main respectueuse sur les tablettes… son cœur saute… mais il tressaille tout à coup, les reliures semblent piquées de petites taches noires, une fine poussière voltige dès qu'il soulève un volume… Celui-ci, c'est le Débat de gente pucelle de 1480, ouvrage perdu depuis deux siècles… Horreur! le volume, dans sa reliure percée à jour, est absolument dévoré par les vers… Voyons cet autre! Abomination! La Petite Chronique, de 1483, somptueusement habillée par Grolier, rongée, perforée, dévorée de même! Et le voici, lui, le Gutenberg de 1438, réduit à l'état de dentelles, absolument détruit! Les incunables, mangés aussi! Les Alde, les Elzevier, les Estienne! tous, tous hideusement dévorés par de gros vers que Raoul trouve encore au fond des nervures forées dans l'épaisseur des volumes! Tous finis, tous en miettes! Malgré leur teinture, les moustaches de Raoul blanchissent à vue d'œil…

Soudain, un éclat de rire strident interrompit ses lamentables constatations. Il se retourna. Éléonore, qui l'avait suivi, était là, son bougeoir à la main.

«Ah! ah! suis-je bien vengée, cher monsieur Raoul Guillemard, émule de Sigismond? Les souris? l'humidité? destructeurs beaucoup trop lents! Nous avons trouvé mieux! Vous voyez dans ces dentelles en vieux papier, ô mon mari, l'ouvrage des vers, non pas des petits vers communs de notre pays, pauvres travailleurs; mais de ces vers exotiques si terriblement voraces, qui, jadis amenés par quelque navire, ont, en peu d'années, dévoré les archives de la Rochelle… J'en ai fait venir un certain nombre, et vous pouvez admirer aujourd'hui leur joli travail. Ah! ah! que doit dire Sigismond là-haut? Quels mauvais moments il doit passer à son tour! J'en mourrai de rire! ah! ah! ah!!!…»

Est-il nécessaire d'ajouter, à l'honneur de Raoul, que, sans hésiter, il se jeta sur l'héritière de Sigismond pour essayer de l'étrangler! O vengeance! ô rage! ses doigts se crispèrent; il serra en grinçant des dents. La force malheureusement lui manqua, le coup avait été trop rude, il tomba sur le tas de reliures vides et s'évanouit, flasque et lamentable; il était mort, soupirant encore pour le Débat de la gente Pucelle.

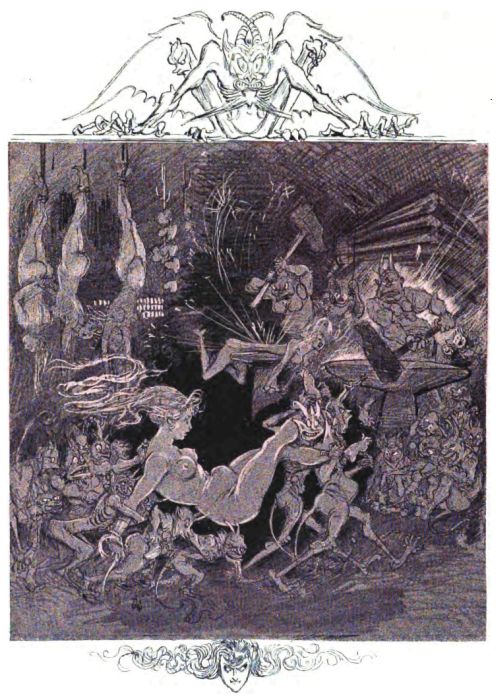

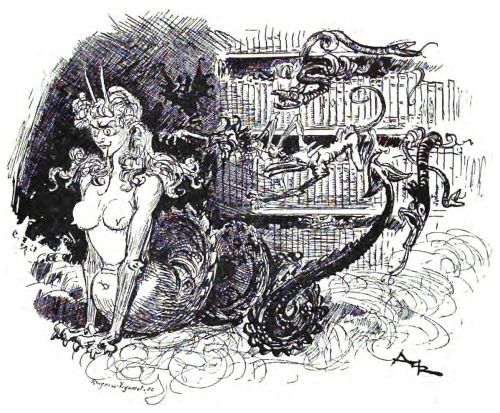

Contes pour les Bibliophiles

LE BIBLIOTHÉCAIRE VAN DER BOËCKEN

DE ROTTERDAM

(Histoire vraie)

La mise en scène est à indiquer:—C'était, il y a deux mois, au château de La Battue, chez le fin bibliognoste Robert de Boisgrieux.—Au cours de la soirée, nous nous trouvions réunis six ou sept dans le fumoir-bibliothèque, autour d'une table chargée à l'anglaise de soda-brandy et de spirits variés.—Pas une seule femme n'avait osé se risquer dans notre tabagie; aussi, après avoir égrené nos plus gros rires sur des histoires fallacieuses dont quelques-unes très gauloises et même périphalliques, nous trouvions-nous alors tous assez amollis et largement distendus par la gaieté qui nous avait secoués deux heures durant de la gorge au nombril.

Nous nous sentions également las de bouquiner dans les vitrines de notre hôte, las de manier des maroquins signés et des éditions d'origine et de noble provenance, grisés par la vue des vignettes, étourdis par les ex-libris, hypnotisés par les marques typographiques à devises affinées par les doubles sens grecs, latins et français.

Une belle flambée d'automne, alimentée par la javelle et les branchages, mettait dans l'âtre une joyeuse pyrotechnie pétaradante, et nous nous étions approchés en cercle, les yeux dans la flamme, muets, rêveurs, dans une accalmie étrange.—Le petit Jean de Marconville, sortant de son engourdissement, avait tout à coup parlé avec une grande délicatesse des sensations troublantes de certaines heures nocturnes et de ce besoin étrange qu'on éprouve parfois à la campagne de se conter des choses de l'autre monde; alors que le vent bruit au dehors dans la nuit noire et que, instinctivement, les uns près des autres, on se rapproche comme pour faire communier avec une sorte de volupté inquiète ses frissons sous-cutanés dans une même dévotion d'inconnu.

Chacun de nous constata la justesse de cette observation, et dans le centre de notre demi-cercle, devant la danse amollissante des flammes, il ne fut plus guère question que de surnaturel, de mystologie, d'influences occultes, d'aventures bizarres, d'évocations, de prescience et de fatalisme.

Les hommes apportent dans les causeries de ce genre moins de fièvre anagogique que la femme, moins de curiosité devant l'inconcevable, mais tous en général aiment à se montrer en coquetterie de bravoure avec l'inaccessible et à prouver par des histoires de mysticisme et de révélation, par des drames inexpliqués et inexplicables, la crânerie de leur rôle en telles et telles circonstances.—Ce fut bien vite entre nous presque un décameron d'étrangetés: spiritisme, apparitions, hypnotisme, visions, fantasmagories, théophanie, hallucinations et cauchemar, tout y passa. Chacun avait dans sa mémoire, sinon dans sa vie, des faits ténébreux, prestigieux ou maléfiques à donner en pâture à nos superstitions en éveil, et nous arrivâmes à une psychologie étourdissante qui eût fait pousser des cris de chauves-souris effarés aux aimables dames qui caquetaient dans les salons voisins.

Comme mon tour était venu d'exposer également un tableau de souvenirs personnels au milieu de cette galerie d'anecdotes diaboliques et stupéfiantes, je cherchai à donner la relation la plus simple et la plus véridique d'une curieuse rencontre de voyage, dont tout l'intérêt s'allumait et se condensait sur une caractéristique figure d'homme qui, bien souvent, me hanta aux heures de rêveries sur l'insondable mystère humain.

Voici cette histoire telle que je la contai ce soir-là:

Au cours d'une promenade au pays de Rembrandt et de Franz Hals, il y a cinq ans environ, j'arrivai à Rotterdam par ce merveilleux itinéraire de canaux et de fleuves, exploité par les bateaux-Télégraphes de l'honnête Van Maenen, d'Anvers.—Me trouvant seul et assez malhabile au parler néerlandais, étourdi par les premières luttes avec les Ali-Baba du change monétaire, un peu gifflé aussi par l'air de l'Escaut et de la Meuse parcourus de nuit et de matinée, je m'empressai de me réfugier au Musée, dans la solitude des grandes salles à peine troublées par le pas cadencé des gardiens.—J'eus vite terminé ma visite à cette médiocre pinacothèque remplie de peintures restaurées et sans haute valeur, et j'allais me retirer lorsqu'un petit tableau, dans la manière de J. Steen, attira mes regards: sur le cadre brillait le nom très inconnu du peintre Van der Boëcken.

Van der Boëcken!… J'épelais ce nom, curieux d'y accrocher un souvenir. Van der Boëcken!…—Pardieu! me dis-je tout à coup, soliloquant à haute voix par plaisir d'entendre ma propre langue à l'étranger, Van der Boëcken, mais j'y suis, mon cher, je n'y songeais point; ce nom d'antique rapin évoque à mon esprit un Van der Boëcken, bien vivant, Archiviste-Bibliothécaire municipal de Rotterdam: et je me rappelai toute une correspondance échangée avec cet ami mystérieux à propos de Scaliger et de ses éditions.—La bonne fortune vraiment d'avoir regardé ce petit Van Crouten, songeai-je en riant; sans cette coïncidence, mon incuriosité me faisait négliger une rencontre peut-être agréable. Allons vivement présenter nos hommages à cet homme docte et obligeant.

«Van der Boëcken? dis-je à un gardien avec une nuance d'interrogation.

—«Ya… Bibliothek», répondit-il de la gorge avec un sourire ineffable, tandis que baissant le doigt à terre, frappant du pied, il m'indiquait le rez-de-chaussée du monument, où dorment en effet, en dessous des tableaux du musée, les 40,000 volumes, les dessins et gravures de la Bibliothèque municipale de Rotterdam.

Un grand coup de sonnette à une petite porte sur laquelle le nom du Bibliothécaire était gravé, une apparition de servante blanche et rouge, ma carte remise, et presque aussitôt je me trouvais introduit auprès du grand archiviste, lequel s'était levé poussant des exclamations de franche gaieté, pressant mes mains avec des témoignages d'un plaisir sincère;… puis un siège près de lui me tendit les bras, et je pus enfin m'assurer que Van der Boëcken en personne m'offrait asile et sympathie dans sa Babel de papier noirci.

J'avais devant moi un grand diable de corps solide et élancé, largement redingoté à la façon Restauration et surmonté d'une tête étrange ornée d'une longue barbe de capucin, une barbe intègre et intacte, une barbe de fleuve et de philosophe, une barbe d'un blond indécis, déjà fleurie par la cinquantaine.—Ce qui me frappa, ce furent ses yeux d'un bleu vert de faïence persane ou de glacier des Alpes, deux yeux polaires, comme l'imagination des hommes du Nord en prête aux goules et aux vampires. Ces yeux se mouvaient dans un visage que Granville eût assimilé à l'oiseau de proie; ils s'allumaient comme deux phares derrière un nez de promontoire aigu, et, sans la bonté suprême du sourire, ainsi que la grâce pleine d'urbanité des gestes, je crois bien que le premier abord du savant Van der Boëcken eût été à ma vue quelque peu féroce et inquiétant.

Mais l'excellent homme ne me laissait point le loisir d'observer, il m'accueillait avec une joie délirante comme un fils arrivant de Java.—Déjà il m'offrait le Schiedam de l'amitié, versant de larges verres de cette liqueur bizarre qui entre dans la gorge comme du brouillard distillé; puis il m'enveloppait de petits soins, d'attentions, jurant de se consacrer à moi durant mon séjour aux bords de la Meuse et de la Rotte, me questionnant sur Paris, sur notre littérature, heureux de manier cette belle langue française qu'il avait si peu d'occasion de tirer de son fourreau.

Vif, impétueux, presque fébrile, Van der Boëcken n'avait certes pas l'allure pédante d'un commentateur d'Érasme; il sursautait, ne tenait pas en place, et je dus, sans crier grâce, parcourir à sa suite toutes les galeries de la Bibliothèque de Rotterdam.

Il m'installait dans les coins les plus lumineux, allant quérir lui-même, pour me les apporter, les éditions curieuses et rares de Gronovius, de Juste-Lipse, de Vossius, de Heinsius, m'exaltant les chroniques rimées de Nicolas Kolyn, les œuvres de Molis Stoke, les Sprekers des romans héroïques et chevaleresques. Il maniait ces lourds bouquins en peau de truie, bardés de fer, de clous et d'agrafes, avec une aisance de géant, ouvrant les antiphonaires sur ses bras comme sur un pupitre sculpté, et je restais abasourdi par cette surcharge de bibliographie néerlandaise que je n'avais point le temps de classer sur la frêle étagère de ma mémoire.

Il était dit que je n'avais point fini; nous fîmes une dernière station sur un palier d'antique escalier-galerie, et là, secouant sa barbe de prophète, l'impétueux bibliothécaire m'annonça une incursion dans le domaine lyrique, didactique et dramatique des XVIe et XVIIe siècles. Ce fut alors une dégringolade de livres qui s'écroulèrent sur mon crâne, et je râlais avec la note d'une admiration forcée, à bout d'adjectifs et de qualificatifs pour répondre à son ruissellement d'enthousiasme.

Je dus subir vaillamment cependant l'inspection des plus beaux livres à vignettes de Van Cats, le poète néerlandais, dit le La Fontaine des Pays-Bas, je supportai sans trop de fatigues la vue des œuvres de Marnix, de Koster, de Van der Vondel, de Huygens et de Bilderdijk, mais je ne pus dissimuler l'abandon de mon courage et l'atonie de ma voix devant les in-4o et les in-8o qui contenaient la poésie fleurie des Spiegel, des Rœmer Visseher, et les Woodenboëk de Weiland et de Meursius.

Le cher archiviste eut la délicatesse de ne point m'accabler davantage; il tira sa montre, et d'une voix gaie, marquant l'heure de la récréation:—«Assez de bouquins et de poussière! cria-t-il, allons promener en ville, si vous le voulez bien.»

Nous nous dirigeâmes vers le Jardin zoologique.—Van der Boëcken était un guide étonnant par la variété de ses connaissances et la joyeuse humeur qu'il apportait dans ses dissertations historiques et municipales. Avec sa longue barbe flave, sa haute stature, sa large houppelande, son geste ample et harmonieux, il me donnait la sensation d'un superbe portrait d'Hemling ou de Porbus rentoilé et modernisé par un disciple du père Ingres.—Son œil étrange de turquoise morte avait de subites phosphorescences sous le sillage des impressions qui y passaient, et ses mains fines, amenuisées, un peu spectrales, se dressaient souvent démoniaquement en travers de mon rayon visuel.

Il m'arrêta tout à coup en face d'une cage où six loups, las de tourner sur eux-mêmes, s'étaient accroupis vaincus par l'énervante monotonie de leur régulier exercice.

«Vous permettez, me dit-il avec une grande simplicité, presque avec bonhomie, en glissant sa canne sous son bras et se rejetant en arrière; je veux juger sur ces bêtes de l'état de mon fluide magnétique; il y a quelque temps que cela ne m'est arrivé… et vous savez… le critérium!»

Déjà les loups s'étaient relevés, la queue entre les jambes, inquiets comme un bétail à l'approche de l'orage, et lui s'était rapproché; il leur plongeait ses yeux dans les yeux, les rassemblant sous son regard avec autant d'aisance que s'il eût possédé un fouet de dompteur sous la main. Les malheureux cerviers hurlaient en mineur comme aux jours des Lupercales; ils se flâtraient, puis se redressaient, essayant de fuir ces deux yeux impitoyables qui les clouaient comme des épieux; ils couraient éperdus dans l'étendue de leur cage, mais le regard polaire de l'archiviste courait prestement avec eux, fixe, volontaire, chargé d'une force inexplicable; il parvint enfin à réunir les six malheureux dans un angle de la cage, et là, domptés, acculés, enchaînés par une puissance occulte, ils ne bougèrent plus; je les vis un à un baisser la tête, papilloter de la paupière, puis, immobiles, dormir avec une attitude résignée, peureuse et lamentable de chiens battus à la niche.

«Un peu trop long, soupira Van der Boëcken avec tristesse, en se retournant vers moi; j'ai tort de me négliger, voyez-vous! Le fluide est comme le muscle, il faut journellement et sans trêve le travailler.»

Et nous poursuivîmes notre promenade zoologique.

Comme je demeurais singulièrement curieux de renseignements sur ce pouvoir fascinateur et que mon silence était gros de questions, le praticien des théories de Deleuze et de l'abbé Faria vint de lui-même au-devant d'un interrogatoire.

«J'ai toujours, mon cher ami, commença-t-il, été frappé—dès la pension—du trouble hypnotique occasionné par la fixité de mon regard. A quinze ans, au collège, lorsque j'étais surpris en faute, je parvenais sûrement à endormir mes juges-professeurs, et mes petits condisciples me nommaient le Diable lanceur de sable, car à peine les avais-je regardés avec attention qu'ils commençaient à sentir sous leur paupière rouler la poudre aveuglante du sommeil.—Je prenais plaisir, je l'avoue, à cultiver ces dons surnaturels de ma pupille phosphorée, comprenant toute la puissance suggestive que je pourrais tirer de cette domination par l'œil uni à la volonté.