![[A M]](images/am.png)

Hector Fleischmann

Les Filles Publiques sous la Terreur.

D'après les rapports de la police secrète, des Documents nouveaux et des pièces inédites tirées des Archives Nationales.

PARIS

ALBERT MÉRICANT

ÉDITEUR

Dans cette version électronique le texte présent dans certaines illustrations a été transcrit, soit en caractères gris juste sous l'illustration, soit en annexe. Ce texte n'est pas présent dans l'édition originale.

Les Filles Publiques sous la Terreur

DU MÊME AUTEUR

| Les Horizons hantés | épuisé |

| L'Épopée du Sacre, avec une préface de M. Henry Houssaye, de l'Académie française | 1 vol. |

| Napoléon et la Franc-Maçonnerie, nouvelle édition considérablement augmentée | 1 vol. |

| La Guillotine en 1793, d'après des documents inédits des Archives nationales | 1 vol. |

| Réquisitoires de Fouquier-Tinville (Fasquelle, éditeur) | 1 vol. |

| Les Discours civiques de Danton (Fasquelle, éditeur) | 1 vol. |

| Napoléon et l'Amour | 1 vol. |

| Une Maîtresse de Napoléon, d'après des documents nouveaux et des lettres inédites | 1 vol. |

| LES DESSOUS DE LA TERREUR | |

| Les Femmes et la Terreur (Fasquelle, éditeur) | 1 vol. |

| Anecdotes secrètes de la Terreur | 1 vol. |

| Les Filles publiques sons la Terreur | 1 vol. |

| En préparation : | |

| Apologie de Maximilien de Robespierre | 2 vol. |

| Réhabilitation de Fouquier-Tinville | 1 vol. |

Hector FLEISCHMANN

* * *

D'après les rapports de la police secrète, des documents nouveaux et des pièces inédites tirées des Archives nationales

![[A M]](images/am.png)

PARIS

Albert MÉRICANT, Éditeur

1, RUE DU PONT-DE-LODI, 1

Droits de traduction et de reproduction littéraires et artistiques réservés pour tous pays, y compris la Hollande, la Suède, la Norvège et le Danemark.

S'adresser pour traiter à M. A. MÉRICANT, Éditeur.

A

Xavier Roux

Son ami,

H. F.

L'auteur, en écrivant la première page de ce livre, ne se dissimule pas à quel point est scabreux et délicat le sujet qu'il se propose de traiter. Ce n'est pas sans quelque crainte qu'il a pénétré dans ce cabinet secret de la Terreur, cabinet qui tient à la fois de l'alcôve, de la clinique, de la geôle et du cabanon. S'il s'y est cependant décidé, c'est que, ainsi qu'on l'a dit excellemment, à l'heure « où chaque historien éprouve le besoin d'une spécialisation toujours plus étroite et plus profonde[1] », il s'est aperçu qu'on avait volontiers négligé cet aspect de la crise nationale de 93. Pourquoi la vie galante de la Terreur a-t-elle été frappée de cet ostracisme? Comment n'avait-on pas songé à évoquer le tableau grouillant de la luxure vénale révolutionnaire? Double question qu'il n'a pu se résoudre à expliquer que par un sentiment de pudeur attardée, de pudibonderie contemporaine, comme si la pudeur et la pudibonderie avaient quelque rôle à jouer en matière d'histoire! D'autre part, si le sujet semble scandaleux aux réactionnaires et mérite pour eux d'être dédaigné, il constitue peut-être, pour des esprits plus avancés, une tache sur laquelle il convient, sans doute, de laisser tomber le voile d'une indulgente ignorance. Ni l'une ni l'autre de ces raisons, un peu spécieuses, ne doivent paraître suffisantes à l'historien. Ce serait dédaigner ou négliger la source la plus merveilleuse des études pathologiques que peut mériter la Révolution ; ce serait enlever à l'examen de la névrose terroriste la meilleure part de ses documents psychologiques et priver l'histoire d'une page qui, pour être brutale, populacière mais passionnée, n'en mérite pas moins d'être recueillie et connue.

[1] M. Charles Velay, Annales révolutionnaires, no 1, janvier-mars 1908, p. 126.

C'est dans cet esprit que fut composé et écrit ce livre. Pour ce faire, deux procédés s'offraient à l'auteur. Le premier consistait à déduire des événements particuliers des conséquences générales, suivant la méthode de Taine et de Michelet ; le second exigeait qu'on remontât aux sources manuscrites, originales, aux dossiers des archives où dorment tant de papiers poussiéreux, et à présenter ce qu'ils offraient comme des faits particuliers, simplement comme des faits divers, en un mot, de la vie parisienne et galante sous le régime de la Terreur.

C'est à cette dernière manière que l'auteur s'arrêta.

Outre que Taine et Michelet sont des écrivains trop considérables pour être suivis ou imités dans leur procédé d'analyse, on a pu croire, non sans raison, que cette manière ne pouvait s'appliquer au travail que voici. On ne saurait déduire de cette chronique de l'amour et de la luxure en 93 et 94, des conclusions quant au régime et à la vie générale du pays dans l'orage qui déracina la vieille société française. De ces exceptions, il importe de ne point faire des généralités ; de ce que le jardin de la Révolution fut le galant rendez-vous des « nymphes » et des « odalisques » de Paris, il ne faudrait pas conclure que toutes les promenades des grandes villes de France furent celui de toutes les filles perdues de la République.

A l'histoire de Paris sous la Terreur, nous ajoutons un document oublié ou inconnu, et c'est notre seul désir qu'il soit trouvé curieux et digne d'être conservé.

Il n'est aujourd'hui personne qui ignore la part de la femme dans l'œuvre politique de la Révolution. Ce qu'on a plus volontiers négligé, c'est son influence dans la vie quotidienne, son rôle dans cette partie de la société que fait oublier le salon girondin de Mme Roland et le boudoir amoureux de la Du Barry à Louveciennes. Depuis plus d'un siècle, l'histoire argumente autour de ces vies passionnées, mais nous, qui avons voulu les oublier ici, estimons que cette passion se retrouve au même titre, avec la même intensité, dans la vie d'une des courtisanes de la Terreur. La fièvre où vécut Olympe de Gouges, cette amazone, vaut bien celle où s'agita la Bacchante, cette fille publique. C'est une sœur de Mme Roland, que la prostituée menée à l'échafaud pour avoir crié, étant ivre : Vive le Roi! Toutes deux meurent bien, mais la seconde se rattache davantage à la vie sociale de cette époque où « la multiplication des filles, l'énervation de l'homme était un vrai fléau[2] ». De la première on sait tout ; de la dernière, peu ou rien. N'y a-t-il pas là l'attrait d'un mystère, d'une vie, qui sollicite la curiosité?

[2] J. Michelet, La Révolution française ; tome VI, la Terreur ; préface de 1869, XVII.

Et quel singulier et émouvant contraste! La patrie soulevée à l'appel guerrier, la Convention lançant aux quatre coins de l'Europe la foudre jacobine, la France faisant explosion, un pays debout, héroïque et vociférant, et, à côté de ce volcan, aux flancs du cratère, l'amour! L'amour furieux, innombrable, exaspéré, l'amour frère de la mort, mêlant les roses rouges aux obscurs cyprès[3]!

[3] C'est donc à tort, pensons-nous, que Bonaparte écrit dans un manuscrit de jeunesse : « Un peuple livré à la galanterie a même perdu le degré d'énergie nécessaire pour concevoir qu'un patriote puisse exister. » Qu'on considère les événements de l'époque pour voir à quel point le lieutenant d'artillerie s'abusait. — Manuscrit publié par Frédéric Masson et Guido Biagi, dans Napoléon inconnu, papiers inédits (1786-1793) accompagnés de notes sur la jeunesse de Napoléon ; Paris, 1895, p. 185.

Une telle époque mérite certes mieux que les quelques pages que consacrent les historiens à cette phase. C'est que, entre le cri à la Jean-Jacques de 1789 : « Aimez vos femmes et vos châteaux » et celui de 1793 : « Aimez vos citoyennes et la patrie », toute une société nouvelle est née, a grandi et s'apprête à prolonger sa vie jusqu'aux premières fanfares de l'Empire. Cette société ne doit pas être étudiée qu'en ses héros, ses grandes figures et ses premiers acteurs. Ainsi qu'en la Convention on néglige trop souvent la Plaine au détriment de la Gironde et de la Montagne, on oublie volontiers la société de la Terreur au bénéfice des protagonistes de la tragédie. Dans cette société, nous avons choisi aujourd'hui les filles publiques. Demain, de moindres comparses solliciteront peut-être notre attentive curiosité, mais d'avance nous sommes persuadés que la vie des unes éclairera singulièrement celle des autres. Enfin, nous faut-il pour étudier, par exemple, Maximilien de Robespierre ou Jean-Paul Marat, dédaigner ceux et celles qui soutiennent le pavois triomphal sur lequel ils s'élèvent?

Nous ne l'avons point pensé. De là cette étude pathologique, de là ce livre.

H. F.

Germinal, 1908.

Les citoyennes « férosses ». — Le singulier gendarme du Tribunal révolutionnaire. — Longchamps en 1793. — « Grande conspiration des femmes de la Salpêtrière! » — Repopulation et union libre.

Le citoyen Helvétius, illustre philosophe, semblait tenir les dames de son temps en petite estime. Ayant à se plaindre des Muses qui lui étaient rétives, il ne trouva rien de mieux que de les comparer à des femmes. « Elles font les prudes, mais elles sont femmes et sont réellement des p….. qui me plantent là fort souvent. C'est à nous à fixer leur inconstance[4] », écrit-il à M. Buquet, procureur au Châtelet.

[4] Catalogue d'autographes E. Charavay, décembre 1887, no 138. — La lettre est ornée d'un cachet représentant un chien attaché à une borne, avec cette légende un peu railleuse : « Fidel (sic) sans contrainte. »

Il serait évidemment exagéré d'appliquer cette maxime, quelque peu libre, aux femmes de la Révolution. Sans doute, parmi les libertés accordées par la Constituante, la Législative et la Convention, elles ont incorporé celle de l'amour, mais toutes ne poussent pas la bonne volonté au point où le présume Helvétius. 89 les trouve « éprises de la Révolution[5] », mais, comme toutes les passions, celle-ci sera de courte durée. Bientôt elles reviendront à leur véritable rôle : elles seront amoureuses de l'amour, et uniquement. « Une laide devient belle lorsqu'elle est patriote[6] », proclame une feuille du temps. C'est possible, mais puisque toutes, à l'aurore de la Révolution, ont été patriotes, on ne saurait nier qu'elles sont demeurées belles, par patriotisme. Ce ne fut qu'un jeu et qu'une amusette, au début, que la politique. Ne faut-il pas toujours à la femme « quelqu'un qui la divertisse et l'amuse, quand ce ne serait qu'un perroquet ou un petit-maître[7] »? Ce perroquet remplacez-le par la brochure du jour, ce petit-maître, imaginez-le devenu quelque orateur de club ou de salon politique, et rien ne sera changé au mot de l'ironiste badin.

[5] E. et J. de Goncourt, Histoire de la Société française pendant la Révolution, p. 3.

[6] Lemaire, Lettres bougrement patriotiques.

[7] Mercier de Compiègne, Eloge de quelque chose, suivi de l'éloge de rien ; à Paris, chez Claude Mercier, imprimeur-libraire et homme de lettres, rue du Coq-Saint-Honoré, no 120, 1793. — Mercier a publié plusieurs divers petits volumes d'un goût aussi frivole : Les Nuits d'hiver, variétés philosophiques et sentimentales, contes et nouvelles en prose et en vers, Paris, an III, in-18 ; Les matinées du printemps, œuvres diverses, Paris, 1797, in-18 ; et sous le pseudonyme de J. H. Meibomius : De l'utilité de la flagellation dans la médecine et dans les plaisirs du mariage, et fonctions des lombes et des reins ; Paris, in-12, 1795.

Quoique répudiés, ces sentiments de la première heure ne sauraient être ainsi oubliés. Ils font mieux : ils germent dans ces âmes trop frivoles pour n'être embrasées que de l'amour sacré de la patrie. C'est une dangereuse semence que celle-là, et on le verra aux fruits qu'elle donnera, la Terreur éclatée et régnante. Brusquement, elles se révèleront « férosses », ainsi que l'écrit pittoresquement l'inspecteur de la police secrète Pourvoyeur[8]. Jalouses, infidèles, cruelles, l'ancien régime a connu chez la femme ces défauts qui sont en même temps ses qualités. Il était donné au bouleversement social de 93 de les montrer « férosses ». Ce petit mot sinistre ramassé dans un rapport de police trouve pour être appuyé cent exemples.

[8] En écrivant ce livre nous nous sommes souventes fois servi des rapports dits de l'esprit public. Pour en expliquer l'origine à nos lecteurs, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire les lignes que nous leur consacrions dans un de nos précédents volumes : « Cette sorte de police secrète avait été créée par Garat, à son entrée au ministère, sous le nom d'observateurs locaux du département de Paris. La police de la ville était entre les mains de la Commune. Les rapports étaient adressés au citoyen Franville (ou Franqueville), chef de bureau à la maison de l'Egalité. Les principaux observateurs étaient : Le Breton, Siret, Mercier, Rollin, Latour-Lamontagne, Letassey, Hanriot, Soulet, Grivel, Dugast, Jarousseau, Leharives, Beraud, Moniés. — Perrière habitait à l'hôtel de Poyanne, rue du Faubourg-Saint-Honoré ; Pourvoyeur, cour du Commerce, rue Marat ; L. Antoine Bacon, Prévost et Charmont signaient toujours leurs rapports d'une manière maçonnique, c'est-à-dire en accompagnant leurs noms du signe ∴ » — La Guillotine en 1793, livre V, chap. V, p. 284.

Il explique admirablement la sorte de fureur qu'apportèrent les femmes de cette époque dans leurs passions, la frénésie dont elles enveloppèrent l'amour. Avant d'entrer dans une ville, on considère le paysage où elle se situe ; avant que de pénétrer au cœur de la vie galante de la Terreur, il nous faut étudier ses à-côtés.

A l'aube de la Révolution, une scène de barbarie véritablement sadique eut lieu. Peu de temps après le meurtre de Foulon, traîné par la ville en insurrection, une femme de la Halle, connue sous le nom de la Belle Bouquetière, avait assassiné son amant. C'était un grenadier de belle taille, à ce qu'il semble. Que lui reprochait-elle? On ne sait, mais toujours fut-il que, l'ayant entraîné au delà de la barrière de Grenelle, elle le massacra de singulière façon : elle le châtra. C'est un supplice familier aux héros de Justine, mais la Belle Bouquetière n'avait certainement pas lu « cette monstrueuse priapée[9] ». Le peuple allait se charger de lui en infliger une torture non moins singulière et cruelle. Arrêtée presque sur-le-champ, condamnée à mort, on lui ouvrit le ventre et « on le remplit des génitoires arrachées aux victimes du 14 juillet[10] ».

[9] E. et J. de Goncourt, vol. cit., p. 222.

[10] Souvenirs du comte de Montgaillard, agent de la diplomatie secrète pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration, publiés d'après des documents inédits par Clément de Lacroix ; Paris, 1895, p. 106.

Qui eut l'idée de cette mutilation symbolique? On l'ignore, mais ne peut-on pas l'attribuer avec assurance à quelqu'une des femmes qui égorgèrent la meurtrière? Cette scène, véritablement féroce, elle ne se renouvellera pas durant la Terreur, mais elle est significative au début des troubles révolutionnaires. Ne semblent-elles pas s'en souvenir, ces femmes qui hurlent : « A la guillotine! » autour de Mme Roland qu'on vient d'arrêter[11], et qui remplissent les tribunes de la Convention de ce tapage sanguinaire[12]?

[11] Mme Roland, Mémoires, tome I, p. 38, édit. de 1865.

[12] Archives nationales, manuscrit des révélations de Chabot.

Et, pourtant, ce ne sont point des filles publiques que celles-là, les filles publiques ayant mieux à faire et plus à gagner dans le jardin de la Révolution. Celles-ci sont plus volontiers sensibles. Sensibles, et sans le savoir, à la manière de Jean-Jacques. Est-ce à cause de l'amour, leur profession, leur religion, leur commerce? L'inspecteur Pourvoyeur, en se promenant dans des rues, le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794), a remarqué que « des femmes dans des groupes fesaient des motions et dénonçaient de très bons patriotes ». Cette fois encore, ce ne sont pas des Vénus vénales, car le policier note : « Le peuple les fit taire et les invitat à aller veiller à leur ménage en leur disant que ce n'était pas à elle à faire des motions et sure tout à dénonser de braves républicains. » Ce n'est pas à leur ménage qu'on renvoie les filles perdues! En 94, on mettait moins de formes à appeler un chat un chat. Cependant, Pourvoyeur observe, et c'est ici qu'on sentira toute l'importance de son témoignage : « Le peuple dit qu'il a remarqué que les femmes étoient devenues sanguinaires, qu'elles ne prêchent que le sang, qu'il y a entre autre une certaine quantité de femmes qui ne quittent point la guillotine ni le tribunal révolutionnaire[13]. »

[13] Archives nationales, série W, carton 191.

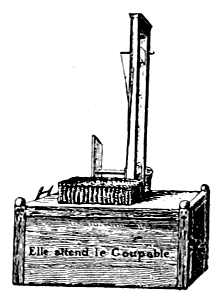

La guillotine! C'est désormais sa grande ombre oblique qui va s'étendre sur ces temps, c'est dans elle que se joueront tous les drames, que riront toutes les ironies, c'est dans cette ombre enfin qu'on aimera.

Le 26 pluviôse suivant (14 février), Pourvoyeur se trouvant sur la ci-devant place Louis-XV, remarque que « l'on disait sur la place de la Révolution cette après-midy, dans un petit groupe ; quand est-ce donc que la guillotine finira, il ne se lasse donc pas de guillotiner tous les jours ; il est étonent disaient-on à quel point les femmes sont devenues férosses elles assistent tous les jours aux exécutions[14] ».

[14] Ibid.

Il est incontestable qu'il y a là une sorte de névrose, de maladie publique. La guillotine entre dans les mœurs, la férocité, l'insensibilité entrent dans les cœurs. Que ce soit seulement chez les femmes, nous ne songeons aucunement à l'affirmer, mais enfin on ne saurait contester qu'elles n'en sont point exemptes. Elles semblent abdiquer le tendre privilège de leur sexe, la pitié. De cela la guillotine paraît les avoir, pour longtemps, guéries.

Ecoutez comment les juge un conventionnel, Philippe Drulhe. Quand la tête du condamné tombe sous le glaive de la loi, un « être immoral et méchant » seul peut s'en réjouir, dit-il. Et il continue :

Il faut le dire à l'honneur de mon sexe ; si l'on rencontre quelquefois ce sentiment féroce, ce n'est guère que dans les femmes : en général, elles se montrent plus avides que les hommes de ces scènes sanglantes ; elles regardent sans frémir le jeu de ce glaive moderne, dont la description seule fit pousser un cri d'horreur à l'Assemblée Constituante, qui ne voulut jamais en entendre la fin : mais c'était une assemblée d'hommes ; les femmes sont cent fois plus cruelles.

Saurait-on plus énergiquement confirmer ce qu'a dit Pourvoyeur dans son rapport quotidien? Mais si le policier néglige — et pour cause — d'étudier les mobiles de ces fureurs, Drulhe tente au moins, lui, de les discerner. Les raisons qu'il donne de ce sentiment si général sont loin d'être mauvaises :

On remarque que ce sont elles (les femmes) qui, dans les mouvements populaires, se signalent par les plus horribles abandons, soit que la vengeance, cette passion chérie des âmes faibles, soit plus douce à leur cœur, soit que lorsqu'elles peuvent faire le mal impunément, elles saisissent avec joie l'occasion de se dédommager de leur faiblesse, qui les met dans la dépendance du sort. Du reste, on sent bien que ceci ne s'applique point aux femmes, en qui l'éducation ou la sagesse ont conservé ces douces mœurs qui sont leur plus bel apanage. Je ne parle que de celles qui n'ont jamais connu les vertus de leur sexe, et qu'on ne retrouve guère que dans les villes, qui sont l'égout de tous les vices[15].

[15] Opinion de Philippe Drulhe, député du département de la Haute-Garonne, sur l'article suivant du projet de constitution : La peine de mort est abolie pour tous les délits privés. Séance de la Convention nationale du lundi 24 juin 1793 ; XXXVIIIme annexe. — Archives parlementaires de 1787 à 1860, Ire série, tome LXVII, p. 306. — Note des Archives : Bibliothèque nationale, Le 38, no 283 ; bibliothèque de la Chambre des députés, Collection Portier (de l'Oise), tome 212, p. 16. — L'impression de ce document est annoncée dans le Journal des Débats et décrets, de juin 1793, p. 468.

Ceci n'est guère flatteur pour Paris, mais est-ce bien la faute de Drulhe? Il constate le fait, et ce n'est pas à nous de le nier. Ces quelques lignes en disent plus sur les « lécheuses » et les « furies de guillotine » que les copieux chapitres d'un long volume.

Quand, après avoir infligé la correction du fouet à une femme suspecte d'incivisme, elles la chassent en disant : « Lève-toi, coquine, la nation te fait grâce! », on peut se demander si c'est le patriotisme qui leur dessèche le cœur à ce point? Ici encore, la guillotine a fait son œuvre : en elle la France et la femme de France trouvèrent le plus extraordinaire professeur d'insensibilité, la plus énergique leçon d'indifférence.

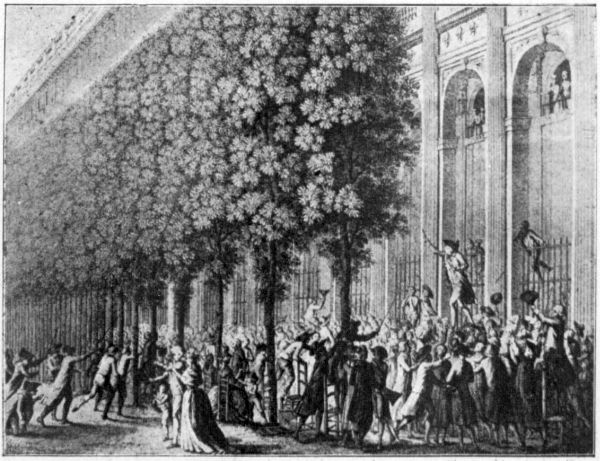

La fille publique traite le Paris de la Terreur en ville conquise. Du Palais-Egalité — et nous le verrons plus loin — elle a fait son domaine incontesté, au point qu'une honnête femme ne saurait décemment le traverser. Celles qui s'y essayent rebroussent chemin aussitôt. De quel droit la vertu va-t elle en visite chez le vice? De cet envahissement, le Tribunal révolutionnaire lui-même n'a pas été exempt. La terrible majesté de la loi, le glaive qui frappe là à coups redoublés, traîtres, conspirateurs et suspects, cela n'est pas pour effrayer la Vénus publique qui, du carrefour, monte au Palais de justice. Ses plumes défrisées, trempées des averses, tentent la comparaison avec celles qui ornent les chapeaux à la Henri IV des juges.

C'est un singulier spectacle que celui qu'offre le public du Tribunal révolutionnaire. Dans l'ancienne chambre du Parlement de Paris, il siège. Le décor est d'une austérité toute romaine. Au mur du fond, les bustes de Brutus, et de Jean-Paul Marat et de Lepelletier, martyrs de la liberté française. Sous les bustes, la table des juges. A droite, Fouquier-Tinville ; à gauche, les gradins des accusés. Quiconque s'assied là se sent au cou la fraîcheur de l'acier. Il semble que tout doit être tragique, solennel, glacé.

Et pourtant c'est là le rendez-vous des oisifs, tant hommes que femmes. A les voir si nombreux, le policier Rolin présume « qu'il n'i ait quelque projet sinistre en l'air[16] ». Il n'en est rien cependant. S'ils témoignent leur joie du jugement des coupables et de la promptitude qu'y mettent les juges[17], ils ne peuvent s'empêcher de se montrer mécontents de certains petits incidents qui ravissent les filles publiques attirées là, et par la hantise de la mort et par l'espoir du client providentiel. C'est le policier Prévost (il signe Prévost ∴) qui nous conte une de ces aventures :

[16] Rapport de police de C. Rolin, 25 pluviôse an II ; Archives nationales, série W, carton 191.

[17] « Les juges mettent toute la dextérité dans leurs jugements, ce qui fait le plus grand plaisir aux citoyens. » Rapport de l'observateur Prévost, 22 pluviôse an II. — Archives nationales, série W, carton 191.

Ce qui a déplu très fort à plusieurs citoyens, écrit-il dans ses observations du 22 pluviôse an II (10 février 1794), c'était la tenue la plus indécente d'un gendarme qui étoit à costé d'un accusé lors de son interrogatoire. Il m'a paru qu'il avoit bu, il se couchoit presque sur les bancs sur lesquels il étoit assis, mettoit sa main dans sa culotte, enfin il n'est pas possible de voir une indescence de cette nature surtout pour un fonctionnaire et dans un lieu où on doit y être avec la plus grande descence pour les juges et les spectateurs, tout ceci s'est passé dans la salle de l'égalité[18] au moment où on jugeoit un commandant de bataillon de l'armée du traître Dumouriez[19].

[18] Le Tribunal révolutionnaire était partagé en deux sections. La première siégeait dans la salle de la Liberté, la seconde dans la salle de l'Egalité. La première de ces salles forme aujourd'hui la 1re chambre du Tribunal civil de la Seine ; la seconde fut incendiée sous la Commune.

[19] Rapport de police de Prévost, ci-dessus cité.

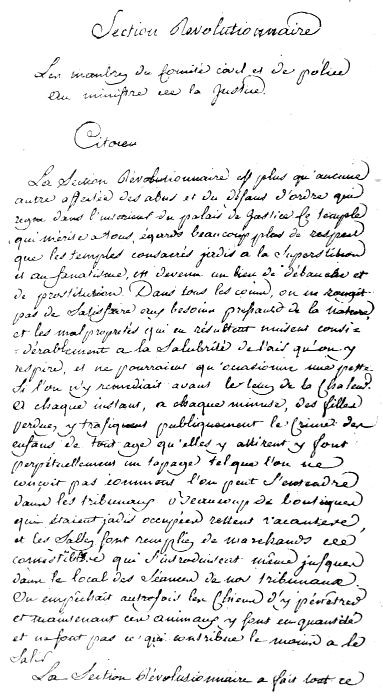

Si de telles choses ont lieu dans la salle, que ne se passe-t-il point dans les couloirs? De la salle des Pas-Perdus, alors salle de Saint-Louis, toute sonore encore du pas des conseillers au Parlement de Paris, de ce noble pavé de France aux galeries latérales, la prostitution bat l'estrade, racole les plaideurs, cligne de l'œil aux défenseurs officieux et ne dédaigne point les hommages des guerriers pacifiques préposés au maintien du bon ordre du Palais. Aussi est-ce avec une indignation, qui appelle les foudres ministérielles, que le policier Mercier écrit, le 10 pluviôse :

Aux palaix de justice, il se fait toujours des attroupemens de femmes de fille qui nont lair autre chose que de libertines jen ait surprie une aujourdhuit sur les six heures qui étoit couchée dans un banc avec deux soldat ou 2 tambours. Ceci empechent les honneste jen de pouvoir y aller par la mauvaisse réputation qua cette endroit[20].

[20] Archives nationales, série W, carton 191.

Et l'indignation de Mercier donne la mesure de l'irrespect de Vénus pour sa sœur Thémis[21].

[21] Sur ces scandales du Palais de justice, voir à l'appendice la plainte de la Section Révolutionnaire.

Le printemps ne fait point ralentir les travaux du Tribunal, mais chasse du Palais, déshonoré et avili, ses luxurieuses habituées. C'est l'époque où le tendre germinal orne Longchamps et le Bois de Boulogne des neuves grâces de ses jeunes verdures.

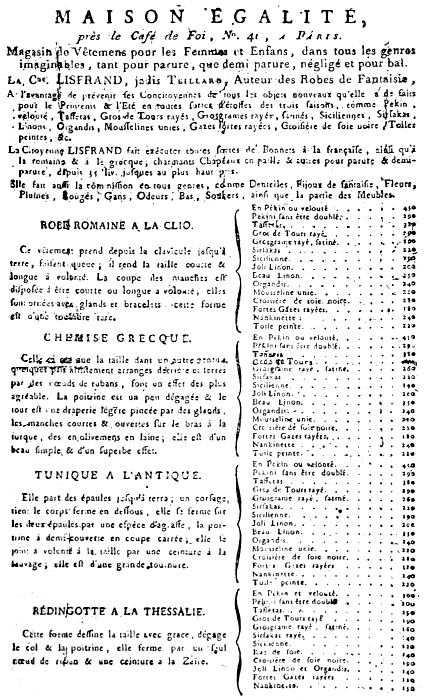

Les belles promeneuses du régime disparu et traqué ont autrefois fait la fortune de Longchamps. N'est-ce pas là qu'un jour, dans son carrosse à fond d'or peint, capitonné de satin tête de canard et garni de coussins de soie gris perle, avec un tapis de pied de 36 000 livres, est venue la Duthé? Le duc de Durfort se « pavanait alors à ses pieds[22] », et c'était de son or qu'il avait payé le fourreau de taffetas recouvert d'une large chemise d'organdi claire et empesée, froncée autour du col et des poignets pour descendre jusqu'aux chevilles et se rattacher autour de la taille avec un nœud de rubans noirs, où se cuirassait la belle impudique. Déjà son sourire allait au comte d'Artois, à cet « invalide du despotisme et du libertinage » dont elle allait partager les orgies[23]. Mais où donc était maintenant la Duthé, et même le comte d'Artois, raillé jusque par les royalistes :

[22] Comte de Montgaillard, vol. cit., p. 74.

[23] Comte de Montgaillard, vol. cit., p. 134.

[24] Journal général de la cour et de la ville, 1er mars 1792.

Hélas! les lys de France sont coupés et les lauriers du roy seront longs à cueillir! Aujourd'hui, les citoyennes, les sans-culottes et les filles publiques mènent à Longchamps leur goût de la nature, et c'est sous ses bosquets bruissants qu'on sacrifie aux ardeurs printanières. Le 8 avril 1789, le temps est particulièrement beau. Pour la première fois, la foule se porte au Bois de Boulogne, et un contemporain note que les promeneurs y sont précédés ou suivis « par ces fameuses impures, moins curieuses de voir que d'être vues, d'étaler leurs charmes séducteurs et d'éblouir la multitude indignée de leur faste, par le spectacle aussi scandaleux que brillant de leurs élégantes parures, de leurs chars somptueux auxquels elles attachaient leurs esclaves[25] ». La mode est alors à ces petites brochures badines ou scandaleuses, de quatre ou huit pages, qui prennent leur vol dans Paris. Longchamps a sa part dans cette bibliographie : ce sont les Observations critiques d'un flâneur sur la promenade de Longchamps ou Examen joyeux des voitures qui doivent s'y rendre pendant trois jours[26], et on devine dans quel esprit cet examen est fait par l'auteur anonyme ; c'est encore Le Départ des belles femmes de Paris en grand costume pour embellir Longchamps pendant trois jours, avec la liste de leurs noms[27], et la mode se perpétuera jusqu'en l'an IX, où paraîtra encore ce petit libelle diffamatoire : Les plaisirs de Longchamps pour l'an IX, noms et qualités de toutes les dames qui doivent s'y trouver avec leurs aimables favoris, détails de leurs costumes, couplets à cet égard[28].

[25] Journal du libraire Hardy, tome VIII, p. 281.

[26] Imprimerie Aubry. 1790, 8 pp.

[27] Se trouve à Paris sous le vestibule du théâtre de la République, in-8, 8 pp.

[28] Paris, an IX, in-4o, 4 pp.

La Terreur, cependant, offrira en ces lieux charmants, dans ces verts paysages, coupés d'eaux vives, de bosquets murmurants, de vallons gazonnés, d'autres spectacles. Ce sera l'endroit choisi, par un beau jour de germinal, pour des duels de jeunes vauriens en culottes d'écoliers[29], la promenade où des hommes sans pudeur insulteront outrageusement les femmes venant goûter le charme printanier. C'est un policier qui conte : « Un de ces hommes vit passer une femme à qui il a tenu les propos les plus sales, a défait sa culotte et l'a poursuivie, enfin il est impossible de dire qu'elle en a été le résultat. » On comprend la pudeur du mouchard. « Cette femme, conclut il, s'est enfuie à toutes jambes[30]. » Ne fit-elle pas mieux que de s'attarder? Ces incidents, les rapports de police les signaleront souventes fois Maximilien de Robespierre aura beau avoir mis la vertu à l'ordre du jour, exigé « la bonté des mœurs[31] », c'est en vain qu'il demandera, à la veille de sa chute, de « sauver la morale publique[32], Paris restera ce qu'il fut et l'amour — si toutefois cela peut s'appeler ainsi — n'abdiquera pas un pouce du terrain, ne cédera pas une allée du Bois de Boulogne. Le cours des saisons y ramènera les amants, ces amants à qui Cubières, le « citoyen poète de la Révolution », promet un charme nouveau à chaque mois de l'amoureux calendrier :

[29] C'est l'inspecteur Le Breton qui mentionne un fait de ce genre dans un de ses rapports de germinal an II : « Dans les Champs-Elizées, sur les quatre heures après midi, deux petits jeunes gens s'étoient donnés parole je crois pour se battre. Ils avoient chacun une pique et se mettoient en face l'un de l'autre pour se porter des coups de longueur. Ils avoient l'air d'y aller bon jeu, bon argent. Je me suis mis au devant d'eux en leur faisant honte de leur procédés, ce qui a amassé un peu de monde un poste que l'on alloit relever, et de fait abandonner la partie et ils ont gagné au large en se sauvant l'un de côté, l'autre de l'autre. » Archives nationales, série W, carton 174, pièce 106.

[30] Rapport de police de Prévost, 3 ventôse an II, Archives nationales, série W, carton 112.

[31] Discours de prairial an II.

[32] Discours du 8 thermidor.

[33] Le Calendrier républicain, poème, précédé d'une lettre du citoyen, Lalande, par Cubières, poète de la Révolution.

Ces charmes, ce ne seront point ceux-là qui attireront les « muscadins » à qui le policier Clément trouve un air très suspect et dont il procurera la liste[34]. Les Champs-Elysées deviennent, à certains jours, le rendez-vous des aristocrates déguisés, de mécontents promis au rasoir national. Sous la verdure lourde de la chaleur de thermidor, ils agiteront de « sinistres projets », combineront des plans machiavéliques. Ils conspireront, mais à voix basse. « Nous attendons qu'ils parlent plus haut et nous les veillons[35]. » C'est un mouchard qui passe. Les feuilles vertes des Champs-Elysées ont des oreilles.

[34] Rapport de police adressé à la Commune, 19 floréal an II. Archives nationales, série W, carton 124, pièce 40.

[35] Archives nationales, série W, carton 124, pièce 18.

A la prostitution, au libertinage, à la névrose érotique, rien ne saurait mettre un frein. On conçoit que, sous l'œil d'une police impuissante et qui a bien d'autres suspects à surveiller, elle s'étale impunément. On comprend que la rue, qui appartient à tous, soit témoin des déportements des filles, et alors comment ne pas s'étonner de voir la débauche triompher jusque dans les lieux sur lesquels la police a toute autorité? L'Hôtel général et l'Hôtel-Dieu sont particulièrement accusés d'être le théâtre de scènes scandaleuses, et l'inspecteur Mercier se fait, à la date du 4 ventôse an II (23 février 1794), l'écho des bruits qui courent parmi le public. C'est au moins ce qu'on discerne à travers les extravagances de son orthographe : « On murmure beaucoup de linconduite qui regne dans lopitalle générale on assure que beaucoup de femmes qui son dans cette maison mène une vie bien pire que celle qui racroche publiquement, l'hotelle dieu a apeuprest la même renommée. Ces deux maisons passe aussie pour estre remplie de lesprie darristocrasie[36]. » C'est une singulière idée que l'on peut se faire de ce lieu d'angoisse où râlent les agonisants, où se lamentent les malades et où chante le rire de la débauche. Ici, une fois encore, l'amour et la mort sont frères et se tendent la main. Aux gémissements des souffrants répondent les soupirs de la volupté, et cet hôpital c'est comme une énorme maison de débauche sous la protection de l'autorité municipale et la surveillance de la police.

[36] Archives nationales, série W, carton 112.

Il en est de même au collège de Laon[37], à la Montagne Sainte-Geneviève. La Commune a décidé de l'abandonner aux femmes sans ressources dont les maris sont partis aux frontières défendre, contre les despotes coalisés, la patrie en danger. Le collège est bientôt devenu un mauvais lieu. Ces ménagères, désormais délivrées du souci d'un loyer à payer, ont une manière particulière de faire preuve de reconnaissance, et cette manière n'est certes pas à l'honneur de leur propreté domestique. Grâce à elles, les dégâts sont bientôt considérables. Des ordures sont jetées au premier endroit venu, dans les escaliers, dans les couloirs. Les reliefs de la cuisine font un charnier de l'antique collège. La crainte de maladies épidémiques n'est pas pour les arrêter. Mais ce n'est pas tout. La citoyenne Bigaut, graveuse, rue Saint-Jean-de-Beauvais[38], semble particulièrement renseignée sur ce qui se passe en cet endroit. Est-ce elle qui donne à l'inspecteur Rollin des renseignements? On ne sait, mais la chose est présumable. « On assure que le libertinage le plus effréné est à l'ordre du jour dans cette maison, quelle (les femmes sans doute ; Rollin néglige de le dire) reçoivent des hommes chez elles à toutes heures de jour et de nuit, quelles sénivrent continuellement, et que dans cette état elles tiennent les propos les plus dissolus et les plus inciviques comme de dire au diable la nation, la belle f….. nation, etc., etc. »

[37] « Le collège de Laon fut fondé en 1313, par Guy de Laon, trésorier de la Sainte-Chapelle, suivant un auteur du XVIIIe siècle ; d'après un autre plus récent, il aurait été fondé en 1305, par Huard de Courtegis ; ce qui a causé l'erreur de l'ancien historien, c'est qu'il a confondu l'exécuteur testamentaire, Guy de Laon, avec Huard de Courtegis, le donateur. » Ch. Virmaître, Paris historique, p. 79. — Le collège de Laon occupait l'emplacement du Collège de France.

[38] « Pour plus ample information, chez la citoyenne Bigaut, graveuse, rue de Saint Jean de Beauvais », dit Rollin à la fin de son rapport consacré, le 6 ventôse, aux femmes du collège de Laon, ce qui fait croire que la dénonciation lui a été faite par la susdite femme Bigaut. — Archives nationales, série W, carton 112.

Pauvres sans-culottes en sabots! Tandis que sur le Rhin ou dans les plaines vendéennes on vous mène à la mort, voilà ce à quoi s'occupent vos citoyennes! L'absence est l'excuse de leurs consolations, si on peut décemment parler ainsi. Quand, éclopés, fourbus, les maris rentreront au foyer, le bégayement d'un jeune citoyen les accueillera peut-être. Qu'ils ne s'étonnent pas! Ne faut-il pas faire des enfants pour la République? Il semble bien que ce soit là le souci de quelques femmes, du moins c'est ce qui ressort de ce petit papier poudreux retrouvé au hasard des recherches et intitulé :

SUPERSTITION

Plusieurs femmes causoient entre elles. La nécessité de faire beaucoup d'enfans pour réparer les pertes de la République étoit l'objet de leur conversation. Celles qui paroissoient hors d'âge de donner des enfants à la Patrie disent à une qui étoit plus jeune qu'elles : et toi, est-ce que tu ne fais pas d'enfans? Celle-ci répond : oh bien oui! des enfans! On ne sait pas seulement comment les faire baptiser. Les autres plus éclairées lui dirent : Si tu n'avais pas l'air bête et sans malice, nous te conduirions au corps de garde. Après quelques propos désagréables, la femme quitta le groupe.

Ainsi le fanatisme s'oppose à la population[39].

[39] Observations du 10 germinal an II ; Archives nationales, série W, carton 174, pièce 39.

Si la France manque d'enfants, c'est faute de civisme!

Nous avons connu des « repopulateurs » contemporains dont le raisonnement n'était guère sensiblement différent. Après les femmes du collège de Laon, ce sont les enfermées de la Salpêtrière qui, à plusieurs reprises, font parler d'elles. Ce sont des projets plus sinistres qu'on leur attribue, bien gratuitement d'ailleurs. Sans doute ne songent-elles pas à autre chose que les femmes de L'Hôpital général et du Collège libertin. Il n'importe. Le mot de « grande conspiration » circule, et c'est assez pour qu'on les imagine en insurrection, prêtes à marcher sur Paris. Le 25 ventôse : « On disoit encore hier, cour du Palais, que les femmes de la Salpétrière devoient être armées de poignards par les conjurés ainsi que des prisonniers de Bicêtre que l'on y avoit mis exprès pour massacrer des autres[40]. » Le 9 germinal : « On dit à la halle que les femmes de lhopital de la Salpétrière se sont soulevées, qu'elles sont sorties au nombre de huit cents après avoir égorgé la garde. D'autres assurent que pas une d'elles ne sont sorties[41]. » Ce sont évidemment ces autres qui ont raison. On peut, en effet, douter que le poignard soit le jouet favori de ces filles folles de leur corps — et de celui des autres.

[40] Rapport de police de l'observateur Bacon ; Archives nationales, série W, carton 112.

[41] Rapport de police de l'observateur Prévost ; Archives nationales, série W, carton 174, pièce 32.

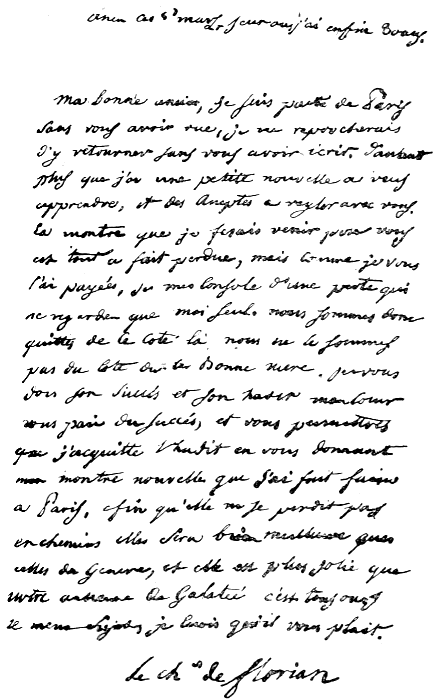

Le mariage, l'union libre, le divorce devaient naturellement préoccuper cette société si profondément attachée aux choses de l'amour. La loi du divorce, votée le 20 septembre 1792 et promulguée le 25 du même mois, avait rendu à la liberté toutes celles et tous ceux à qui pesaient les chaînes sacrées du mariage, et notamment Thérézia Cabarrus qui, des bras de M. de Fontenay, allait se jeter dans ceux de l'ancien prote d'imprimerie, Tallien. Après plus de cent ans, cette question du divorce et de l'union libre semble être redevenue d'actualité et fournit un sujet de dissertations toujours fertile. Au risque de contrister les journalistes et les chroniqueurs qui l'exploitent quotidiennement, il faut bien dire qu'ils n'ont trouvé rien de neuf à écrire à cet égard. Dès 92 et 93, tout fut dit sur l'union libre, et avec une éloquence autrement sincère que celle qu'affectent nos psychologistes contemporains.

Un petit incident du 11 ventôse an II (1er mars 1794) montrera de quelles préoccupations la question était l'objet. La Convention avait, par décret, accordé des secours aux femmes et aux enfants des citoyens partis aux frontières. Se réclamant de ce décret, une citoyenne de la section de la République[42] vint demander des secours. Ils lui furent refusés, sous prétexte qu'elle n'était pas mariée, quoiqu'elle eût vécu pendant plusieurs années avec l'homme dont elle avait eu plusieurs enfants. La chose était de notoriété publique dans la section.

[42] « Cette section se tenait, en 1792, dans l'église des Capucines-Saint-Honoré, et comprenait 1300 citoyens actifs. Elle s'est appelée Section du Roule, de 1790 à 1793, Section de la République, de 1793 à 1794, Section du Roule, en 1795, et n'a plus changé de nom. » Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur (1792-1794), d'après les documents authentiques et des pièces inédites ; Paris, 1862, tome II, p. 418.

Ce fait inspira à l'inspecteur Perrières des réflexions qui, pour être copieuses, n'en sont pas moins marquées du meilleur bon sens. C'est un plaidoyer pour l'union libre, une défense de celles qui la préfèrent au mariage, et ce n'est pas un des côtés les moins piquants de la question que de le trouver sous la plume d'un mouchard qu'à un siècle de distance, M. Paul Bourget trouve devant lui en adversaire. Le morceau ne manque pas de logique :

La conduite de cette section, dit Perrières, et de plusieurs autres me paraît très impolitique et entièrement contraire aux précédents décrets qui rendent les enfans bâtards à la vie civile et notamment au dernier, généralement approuvé du peuple, qui semble avoir pour objet de favoriser la population en ouvrant un azyle vaste, sain et abondant aux femmes et aux filles qui ne pourront pas faire chez elles les frais de leur accouchement et de la nourriture de leurs enfans[43]. — Quelques idiots ou malintentionnés se sont bien plaints et ont bien voulu jetter de la défaveur sur ce décret salutaire en prétendant qu'il encourageait le vice ; mais certes, leur a-t-on répondu, ce n'est pas encourager le vice que d'encourager la population, et c'est bien plutôt encourager le vice et le crime que de ne pas encourager la population et de la flétrir même dans sa liberté, n'est-ce pas à cette mauvaise honte, qu'entretient encore un préjugé barbare, qu'est due l'action atroce de cette fille si heureusement, si courageusement réparée par un brave sans-culotte, qui a mis dans cet acte autant de désintéressement que de dévouement?… N'est-ce pas pour la vaincre, cette mauvaise honte, que la Convention vient d'accorder 300 livres au citoyen philosophe et généreux qui a cru s'ennoblir en épousant une femme dont la fécondité vient, d'un seul accouchement, d'enrichir la patrie de cinq enfans mâles, et réparant ainsi l'ingratitude de l'insensibilité du monstre qui l'avait délaissée.

[43] Création de la Maternité.

Mais ce n'est pas assez d'encourager celui qui sçait réparer une immoralité en surmontant un préjugé, il faut comme en Angleterre (et j'espère que nous n'aurons bientôt aucun exemple de justice ou de vertu à emprunter de cette nation qui se comporte aujourd'hui comme la plus corrompue de l'univers), punir celui dont la conduite dénaturée n'a pu être effacée que par le dévouement d'un autre.

Mais pour revenir à la plainte qui fait le sujet important de cet article, cette conduite de la section de la République et de quelques autres aussi peu avancées, est bien, comme je viens de le prouver, contraire à l'esprit des décrets, mais non à la lettre d'aucun ; pour que l'esprit ne meure pas dans la lettre, il faut donc rendre la lecture exactement conforme à l'esprit, et ces fautes de philosophie, de politique et d'humanité se répéteront encore longtemps dans les sections et dans le reste de la République, si un décret formel et rendu tout exprès n'admet les femmes non mariées et leurs enfans au bienfait de la loi dont on prétend les exclure. Cette même loi, par contre-coup, doit porter une peine sévère contre quiconque ayant vécu notoirement avec une femme se permettra de l'abandonner elle et ses enfans qu'elle aura eus pendant le tems de sa cohabitation avec lui… Sans doute, il est mieux, il est beaucoup plus conforme à l'ordre, de suivre le plus doux et le plus sacré penchant de la nature sous les formes sages établies par la société pour cet objet, mais il ne faut jamais qu'une femme ait à rougir de n'avoir pris que la nature pour témoin de son union avec l'homme ; il faut surtout qu'elle n'ait pas à s'en repentir ; par le premier moyen on évite l'infanticide, par le second on étendra le mariage en obligeant l'amant aux mêmes devoirs que l'époux ; car c'est en rendant le désordre et le crime infructueux, que l'on appelle et que l'on range à l'ordre et à la vertu[44].

[44] Archives nationales, série W, carton 112.

Qu'on réfléchisse maintenant que c'est un rapport de police, confidentiel, secret, que nous venons de citer, que son auteur n'espérait jamais le voir sortir du carton où le ministre l'avait englouti, et on peut alors se demander à qui doivent aller les préférences, au policier ou au romancier psychologique d'aujourd'hui?

Nous préférons le policier.

La répression de la prostitution sous l'ancien régime. — Les remèdes du Pornographe et de l'Ami des mœurs. — Exploits et hauts faits du trottoir. — Une conclusion de Restif de la Bretonne.

Le grand ennemi de la fille publique, sous l'ancien régime, fut le lieutenant de police. Son autorité était plus étendue que ne l'est aujourd'hui celle du préfet de police puisqu'il avait droit de haute justice sans appel et que plusieurs de ses arrêts pouvaient être exécutés par la main du bourreau. Hâtons-nous de le dire, jamais cette justice souveraine n'exerça sa tragique prérogative sur les prostituées. Il est vrai que leurs délits étaient de moindre importance en un temps où un commis des postes pouvait être condamné, par le lieutenant de police, à être pendu pour avoir ouvert des lettres. Il semble surtout que les lieutenants de police se soient appliqués à réprimer la débauche en frappant ceux qu'ils considéraient comme les complices directs des déportements scandaleux. Au premier rang de ces complices, figurent les aubergistes et les tenanciers d'hôtels.

Alors, comme aujourd'hui encore d'ailleurs, les hôtels garnis jouaient un rôle considérable dans la vie des prostituées. C'était, pour les voluptés de passage, le havre rapidement atteint, moyennant une modique redevance, le refuge clandestin et sûr des étreintes hâtives. En frappant l'intermédiaire, plus facile à atteindre, ne frappait-on pas la débauche? Puisque l'hôtelier profitait de cet or vénal, le châtiment ne pouvait le toucher que dans cet or. C'est de cet esprit que s'inspirent les lieutenants de police. Quelquefois, leurs arrêts s'augmentent de peines plus graves, plus sensibles, et c'est ainsi que, le 21 juin 1732, le lieutenant de police René Hérault[45], outre qu'il frappe de 50 livres d'amende le cabaretier Malteste, habitant aux Porcherons, ordonne que son établissement sera fermé et « muré » pendant six mois. Que reproche-t-on à Malteste? D'avoir reçu des femmes de mauvaise vie. Dubut, habitant rue du Petit-Lion, est maître à danser, c'est du moins ce qu'il affirme. Les inspecteurs de police lui attribuent en outre la qualité de tenancier d'hôtel borgne. « Il paraît dans le jour, aux fenêtres de cette maison sur la rue, plusieurs femmes et filles prostituées qui s'y donnent comme en spectacle, qui font des signes aux passants[46]. » Et quand ces filles descendent dans la rue, c'est pour les raccrocher. On mure un cabaret, on ne mure pas un appartement. Le 20 mai 1740, Dubut se tire d'affaire avec 100 livres d'amende auxquelles le condamne le lieutenant de police Feydau de Marville. On peut croire que c'est là une sorte de tarif auquel se tient le juge, car, six ans plus tard, le 2 décembre 1746, le logeur en chambres garnies de la rue du Petit-Bourbon, le sieur Etienne Friley, se voit lui aussi infliger 100 livres d'amende. Le 22 décembre 1708, le roi en son Conseil a rendu un arrêt obligeant les hôteliers à tenir un registre. C'est à cet arrêt qu'a contrevenu Friley en ne mentionnant pas le nom des filles et des souteneurs gîtant chez lui.

[45] René Hérault fut le septième des quatorze lieutenants de police. Il occupa son poste du 28 août 1725 au 21 décembre 1739. Voici, par ordre de date, la liste des différents lieutenants de police : Gabriel-Nicolas de la Reynie, du 29 mars 1667 au 29 janvier 1697 ; Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson, du 29 janvier 1697 au 28 janvier 1718 ; Louis-Charles de Machault, du 28 janvier 1718 au 26 janvier 1720 ; Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, du 26 janvier 1720 au 1er juillet 1720, et du 26 avril 1722 au 28 janvier 1724 ; Gabriel Teschereau de Baudry, du 1er juillet 1720 au 26 avril 1722 ; Nicolas-Jean Baptiste Ravot d'Ombreval, du 28 janvier 1724 au 28 août 1725 ; Claude-Henri Feydau de Marville, du 21 décembre 1739 au 27 mai 1747 ; Nicolas-René de Berryer, du 27 mai 1747 au 29 octobre 1757 ; Henri-Léonard Bertin, du 29 octobre 1757 au 21 novembre 1759 ; Jean-Gualbert Gabriel de Sartine, du 21 novembre 1759 au 30 août 1774 ; Jean-Charles-Pierre Lenoir, du 30 août 1774 au 14 mai 1775, et du 19 juin 1776 au 11 août 1785 ; Joseph François Ildefonse-Remond Albert, du 14 mai 1775 au 19 juin 1776 ; Thiroux de Crosne, du 11 août 1785 au 14 juillet 1789. — La charge de lieutenant de police dura cent vingt-deux ans.

[46] Cit. par Le Poix de Fréminville, Dictionnaire de la police, p. 312.

Les lieutenants de police auront beau disparaître, le tarif restera le même, mais une peine d'un nouveau genre viendra s'ajouter aux arrêts. Dès 1789, les hôteliers en infraction avec les arrêts, règlements et ordonnances sur les mœurs sont justiciables du tribunal de police siégeant à la Maison Commune. Feron tient, rue de la Mortellerie, l'hôtel de Sens. C'est le lieu choisi par les prostituées pour leurs affaires galantes ; le 3 février 1790, 100 livres d'amende et l'affichage du jugement dans les soixante districts de la capitale. L'hôtel de Prusse, tenu, rue Dauphine, par le sieur Poisse, ne jouit guère d'une réputation plus favorable. Le 17 mars 1790, le même jugement le frappe, mais l'envoie, au surplus, à la prison de la Force[47] jusqu'au paiement de 100 livres d'amende et ordonne l'expulsion des filles logées à l'hôtel de Prusse, dans les vingt-quatre heures. Le délit de la femme Chaume semble moins grave. Le 21 mai 1791, elle n'est condamnée qu'à 30 livres d'amende.

[47] L'hôtel de Brienne avait été, le 23 août 1780, acheté par Louis XVI pour être converti en prison. Il était composé de deux bâtiments, l'hôtel de la Force et l'hôtel de Brienne. Un ordonnance royale du 30 août 1780 les réunit sous le nom de Grande et Petite Force. La première avait son entrée au no 2 de la rue du Roi-de-Sicile, la seconde dans la rue Pavée. La prison fut démolie en 1850. La rue Malher occupe actuellement son emplacement.

Ces trois derniers jugements démontrent que la Commune suivait, à ses débuts, assez fidèlement la tradition que lui léguèrent les lieutenants de police. On ne saurait dire que ce système, appliqué souvent avec sévérité, quelquefois avec la plus extrême rigueur, ait donné des résultats bien appréciables. Qu'on lise, par exemple, le Journal des inspecteurs de M. de Sartine[48], et on y observera, au fur et à mesure de nouveaux jugements, une progression constante dans la débauche. Qu'importe, en effet, une amende de cent livres pour un délit qui en fait gagner mille? On prend vite son parti d'une condamnation, en somme, peu infamante, semble-t-il. Mais les lieutenants de police passent, injuriés, diffamés[49], et la prostitution demeure. Voilà ce qu'il convient de retenir. D'ailleurs, les événements marchent. La politique absorbe tout et c'est désormais à elle seule que va se dévouer la police.

[48] Le Journal des inspecteurs de M. de Sartine (1761-1764) fut publié en 1863 (Bruxelles, chez Parent, in-12) par Lorédan Larchey. C'est le recueil des rapports quotidiens sur les mœurs que le lieutenant de police adressait chaque matin à Louis XV. Les anecdotes graveleuses y abondent et c'est un singulier document sur la vie des femmes galantes de l'époque.

[49] On trouve un écho de ces diffamations dans les Mémoires de Bachaumont (1772) : « M. de Sartine, le lieutenant de police actuel, est fort intrigué pour connaître l'auteur d'une préface qui s'est trouvée insérée dans un exemplaire du Portier des Chartreux, saisi à la Chambre syndicale. Ce magistrat y est traité de la façon la plus infâme ; on l'y accuse de putanisme, de maquerautage, de friponnerie, d'être le fléau des auteurs et le tyran des libraires. Toutes ces injures sont si grossières qu'elles tombent d'elles-mêmes et qu'elles ne doivent pas affliger M. de Sartine. »

En 1784, Elie Harel déclare qu'il y a à Paris « soixante mille filles de prostitution, auxquelles on en ajoute dix mille privilégiées, ou qui font la contrebande en secret[50] ». Soixante mille! Et cela au temps où la main de fer de Lenoir pèse sur elles! Que sera-ce donc le jour où la Commune se désintéressera de ces menus délits pour ne prendre part qu'à la lutte jacobine? Le 21 mai 1791, le tribunal de police expédie encore à l'hôpital de la Salpêtrière, pour trois mois, Adélaïde Duval et Nanette Silvain, qui volèrent 12 livres à un « particulier qu'elles avaient raccroché », mais, en 1793, ce sont d'autres coupables que le tribunal interrogera.

[50] Elie Harel, Causes du désordre public.

— De quoi vivez-vous? demande le président du Tribunal révolutionnaire à une fille comparaissant à la barre.

Et la prostituée de répondre :

— De mes grâces comme toi de ta guillotine[51]!

[51] Beaulieu, Essais historiques sur les causes et les effets de la Révolution de France avec notes sur quelques événemens et institutions, tome V, p. 317.

L'anecdote est apocryphe, certainement, mais elle est typique. Elle indique bien les deux pôles entre lesquels évolue la société de la Terreur. A l'heure où la fureur politique atteint son apogée, la frénésie amoureuse arrive à son plus haut point.

Dès les premiers instants de sa recrudescence, elle n'avait pas manqué d'attirer l'attention de ceux qui prétendent élaguer une société de ses vices et de ses tares. L'un d'eux, Restif de la Bretonne, puisqu'il le faut nommer, avait imaginé tout un plan de réforme pour la prostitution. Il faut s'y arrêter un instant. La chose, qui tient à la fois de la littérature et de la pathologie, s'intitule : Le Pornographe, ou idées d'un honnête homme sur un projet de règlement propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme des femmes, avec des notes historiques et justificatives, et parut en 1769[52]. Après avoir constaté la multiplication des filles et avoir gémi sur les conditions mêmes de cette prostitution, Restif aborde l'étude des réformes qu'il médite d'y introduire pour le plus grand bien des femmes et le plus grand plaisir des hommes. C'est un règlement qui, aux prostituées, « procurerait leur séquestration, sans les mettre hors de la portée de tous les états, en même temps qu'il rendrait leur commerce un peu trop agréable, mais sûr et moins outrageant pour la nature ».

[52] C'est à propos de ce livre qu'un critique de l'époque écrivit : « L'auteur est de tous les hommes de lettres qui sont actuellement en France, celui qui se singularise le plus par une imagination extraordinaire. Ses idées, la forme qu'il leur donne, ne sont qu'à lui. » Annales littéraires, tome IV, p. 345, 1770.

On ne saurait nier que c'est là un beau programme. Il ne suffit cependant point d'en avoir l'idée, il importe encore de le pouvoir appliquer. Cela, c'est ce qui manque le moins à Restif. D'abord se pose la question du lieu où les femmes seront enfermées, — enfermées? que dis-je? où on priera les femmes de bien vouloir se tenir à la disposition des hommes que le désir rend impatients et valeureux à la fois. Ces lieux, on s'en doute, seront « commodes et sans trop d'apparence », car, le titre l'a dit, il s'agit d'éviter les malheurs du « publicisme ». Là, l'imagination du romancier se donne libre cours. Ne nous y trompons pas : le Pornographe, c'est le roman léger et érotique de la Salente amoureuse idéale, c'est le nouveau Paradis de la luxure, la Terre Promise de la Volupté où vagabonde l'esprit frivole de Restif de la Bretonne. Là tout n'est qu'ordre, beauté, harmonie… et sécurité. On y trouvera les prêtresses de Vénus « assises tranquilles, occupées de la lecture ou du travail de leur choix ». Quel travail? Peu importe, et c'est ici à vous de faire un effort d'imagination. Des noms charmants, idylliques, pareront ces créatures idéales : l'une sera Rose, l'autre Muguet, celle-ci Amaranthe, celle-là Narcisse. Penchez-vous sur ce jardin et cueillez. Ici point de tromperie. La nature est souveraine maîtresse dans ce lieu béni, où la pommade, la poudre et le rouge sont proscrits « étant reconnu que tout cela ne donne qu'un éclat factice ».

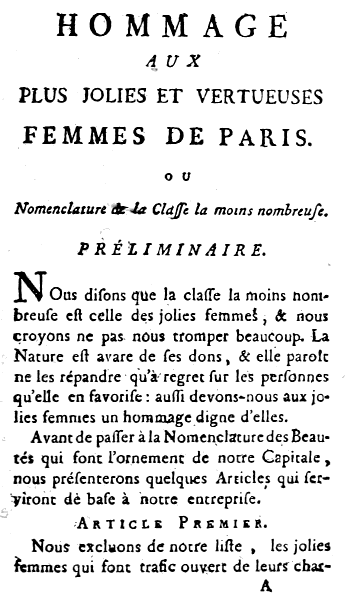

Qu'exiger de plus de ce merveilleux et attrayant programme? Rien, sinon de le voir mis en œuvre. Ici laissez toute illusion, et dites-vous que vous n'eûtes à faire qu'à un romancier[53]. Du moins, celui-ci fit-il sourire à vos yeux la charmante vision d'un paradis lointain, clair, parfumé, et c'est d'un contraste un peu brusque avec la geôle inquisitoriale, ténébreuse et justicière que demande un « ami des mœurs », Laurent-Pierre Bérenger, l'ancêtre du sénateur actuel, dans sa brochure : De la prostitution ; cahier et doléances d'un ami des mœurs, adressés spécialement au Tiers-Etat de la ville de Paris[54]. Ici on ne trouvera des roses que les épines. Point de jardin orné de bosquets invitant à l'amoureux repos, mais la Salpêtrière pour toute fille qui se refusera à pratiquer un métier honorable ; point de fleurs dans les beaux cheveux dénoués, mais l'interdiction aux prostituées de porter des diamants. Des mesures radicales : fermer les théâtres où le spectacle de la débauche est en faveur, le fouet aux procureuses, la prison aux femmes tenant tripot, l'interdiction des restaurants, des cafés et des tavernes aux femmes galantes, pour elles toutes un quartier spécial dans chaque faubourg, sorte de léproserie voluptueuse que marquera le mépris public et l'indignation réprobatrice des patriotes. Sparte et ses rudes lois d'austérité civique ne sont, certes, pas pour déplaire à ces mêmes patriotes, mais ce n'est pour eux qu'une Sparte idéale et toute politique. C'est pourquoi l'ami des mœurs sera trouvé aussi utopique que le Pornographe, c'est pourquoi au lieu du paradis fleuri et de la léproserie honnie, les filles publiques de la Terreur se contenteront du Palais-Egalité de Paris. Cette morale se traduit pratiquement par : une femme dans son lit vaut mieux que deux femmes en esprit.

[53] Outre le Pornographe, Restif de la Bretonne publia : La Mimographe ou le théâtre réformé et les Gynographes ou la femme réformée. « Tous ces ouvrages, dit un prospectus que nous avons sous les yeux, se trouvent à Paris chés (sic) la veuve Duchêne, Humblot, Lejay, Valade, rue S. Jacques ; Durand, rue Galande ; De Hansy, Pont-au-Change ; Delalain, rue de la Comédie-Française et Méringot, quai des Augustins. On peut encore s'adresser pour tous les précédens ouvrages directement chés Quilleau, imprimeur-libraire, rue de Fouarre, près la place Maubert. » C'est à propos du Mimographe que le critique des Affiches, Annonces, etc., de mai 1770, no 18, p. 70, reproche à Restif de la Bretonne de faire usage de mots bizarres et de néologismes qu'on ne saurait lui passer, tels : « Honester une profession, inconvénienter, désinconvénienter, sérieuser les mœurs, l'actricisme, les pièces spectaculeuses, le comédisme, le système comédismique, etc. » On serait tenté de partager son avis.

[54] Au Palais-Royal ; 1789, in-8, 29 pp.

C'est pourquoi encore le cri de Fauchet sera vain, c'est pourquoi l'abbé révolutionnaire prêchera dans le désert, quand il dira : « Fermez à l'instant les maisons de débauche! Jetez dans les ateliers de basse justice les misérables créatures qui empoisonnent le crime et vendent le double venin des âmes et des corps! Balayez toute cette crapuleuse lie de vos villes infâmes[55]! » Pauvre Fauchet, qui se croit à Rome et imagine sauver les mœurs par la religion!

[55] Abbé Fauchet, La Religion nationale.

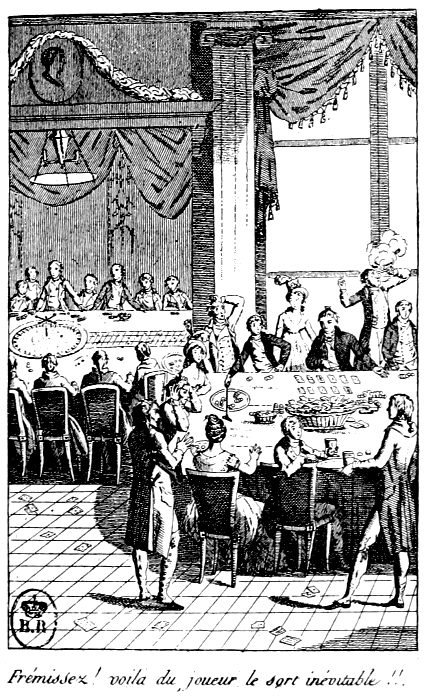

Ce qu'était cette basse prostitution, « ce dernier gradin plongeant dans la fange, où le vice a perdu son attrait[56] », les rapports de police vont nous la montrer sous quelques-uns de ses aspects. Ici c'est la fille publique, fleur du pavé parisien, fleur vénéneuse et empoisonnée qui, brusquement, au lendemain de la première secousse révolutionnaire, éclot, s'implante, et que le règlement draconien du règne corse seul déracinera. C'est cette prostitution sans charme, sans élégance, basse, ordurière, répugnante, qui ne se rachète ni par l'éclat des parures, ni par le luxe des robes, que n'excuse ni le fard qui rend belles les femmes lasses, ni la somptuosité des harnachements des jolies bêtes à plaisir. « Des femmes publiques ont commis hier les plus grandes indécences en plain jour et aux yeux du public rue de la Corroyerie », écrit Clément, le 28 floréal[57]. Inutile de raconter la scène, on la devine aisément. C'est la licence des quartiers mal famés, la licence que materait aujourd'hui la correctionnelle, mais qui, en pleine Terreur, s'épanouissait librement.

[56] Le Palais-Royal ou les filles en bonne fortune, 1826.

[57] Rapport à la Commune ; Archives nationales, série W, carton 124, pièce 55.

Des incidents presque identiques doivent avoir eu lieu dans les rues de la Tannerie et de la Vannerie, car on trouve cette note du 19 pluviôse qui les signale : « Les comisaires de police de la section de la maison comune devrait bien faire une revue dans les rues de la vannerie et de la tanneries aux filles publiques. Ces filles là se gennent si peu quoique tout près de la maison comune quelles font leur comerce en plaint jour au grand escandalle des bons citoyens[58]. » Cela paraît inconcevable à l'inspecteur Monti, que les filles publiques ne puissent respecter l'Hôtel de ville et ses environs. Nous avons trouvé la même indignation à propos des scènes un peu libres des couloirs du Tribunal révolutionnaire. Ce commerce est, véritablement, sans respect. Il est sans crainte aussi, car, le 21 ventôse, une fille brise une bouteille pleine sur le dos d'un citoyen. Le citoyen sort grièvement blessé de l'aventure[59]. On ne va pas, en ces temps-là, au cabaret sans courir quelques risques.

[58] Archives nationales, série W, carton 191.

[59] Rapport de l'observateur Béraud ; Archives nationales, série W, carton 112. — « Toujours beaucoup de filles rue Fromenteau », dit Béraud dans ce même rapport, et parlant de la rue du Champ-Fleuri Saint-Honoré, Rollin écrit, le 16 pluviôse : « Cette rue fourmille de ces prostituées. »

Ces rapports de police sont quelquefois révélateurs d'incidents piquants. Rollin raconte, à la date du 16 pluviôse :

Hier rue du Champ fleurie St. Honoré chez le marchand fruitier à lentrée par la rue St. Honoré, il y avoit un vacarme affreux. Je suis entré avec quantité de citoyens. Cétoit une femme publique qui se disputoit avec un citoyen. Ce dernier prétendoit que cette femme lui avoit volé trois livres, elle lui tenoit les propos les plus indécens. Enfin au boust d'un grand quart d'heure, le citoyen s'est en allé, et le tumulte s'est appaisée[60].

[60] Archives nationales, série W, carton 191.

On peut se demander pourquoi la boutique du fruitier servait de champ clos à cette dispute galante? N'y avait-il pas là, au-dessus du rez-de-chaussée encombré de légumes, quelque chambre clandestine et accueillante, et cet honorable négociant ne cumulait-il pas sa profession avouée avec celle, moins publique, d'hôtelier? Ce rapport le donne à penser, et il est regrettable que Rollin n'ait pas poussé la curiosité plus loin. Son enquête nous aurait peut-être appris quelques détails pittoresques sur ces refuges secrets de l'amour errant, et au chapitre des maisons de débauche nous aurions, sans doute, pu ajouter la description de l'hôtel borgne masqué par une innocente fruiterie.

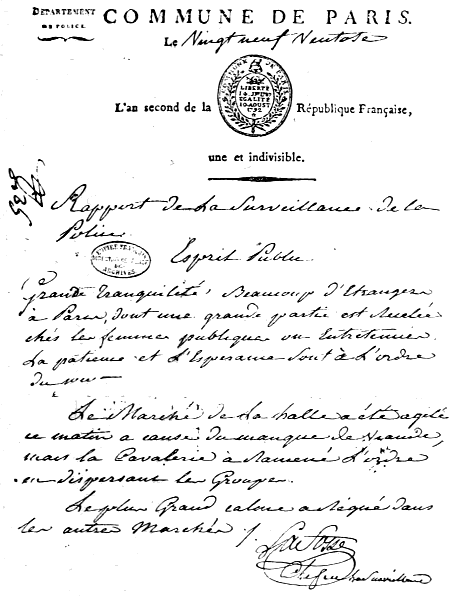

De jour en jour, pendant cette époque, les filles se multiplient « avec une sorte d'espérance d'impunité », dit un rapport à la Commune[61]. Cette impunité, c'est à la politique dévorante et dévoratrice que les filles publiques la doivent. La Commune qui a assumé la surveillance de Paris, cette besogne que se partageaient dix bureaux sous la lieutenance de police, désarme volontiers devant la prostitution dont, au point de vue politique, elle n'a rien ou peu à craindre[62]. Les suspects, les royalistes, les contre-révolutionnaires, sans compter les filous qui sont en abondance, lui ont singulièrement compliqué la besogne. Pour ceux-là, elle néglige volontiers les filles perdues. La morale publique lui semble en moins pressant danger que la morale politique. Robespierre, un jour, semblera le lui reprocher, quand il croira que la dépravation publique est l'œuvre des contre-révolutionnaires, ce en quoi il aura tort. « Tout ce qui regrettait l'ancien régime, dit-il, s'est appliqué, dès le commencement de la Révolution, à arrêter les progrès de la morale publique[63]. » Admettre cela, c'est croire que l'or royaliste salarie toutes les filles perdues de Paris ou que tout ce qui tient à la débauche est contre-révolutionnaire. Une théorie politique peut s'accommoder de cette supposition ; elle ne résiste pas à un examen sérieux des faits.

[61] Rapport de la Commune de Paris, signé Lafosse, 28 germinal ; Archives nationales, série W, carton 124, pièce 30.

[62] Nous disons peu, car des rapports signalent cependant le logement des femmes publiques comme l'asile de gens suspects, témoin cette pièce, que nous avons publiée pour la première fois, dans les appendices de notre volume : Les Femmes et la Terreur.

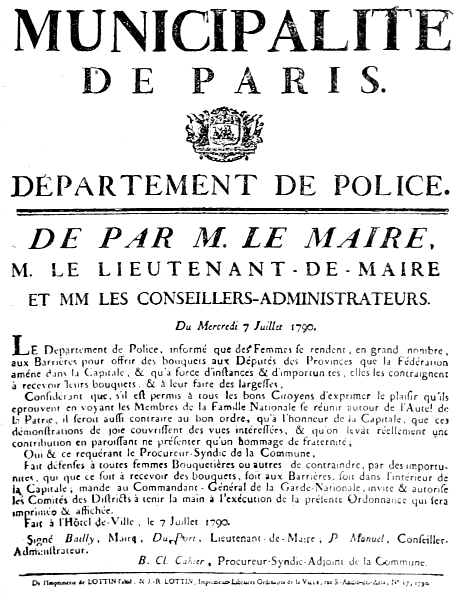

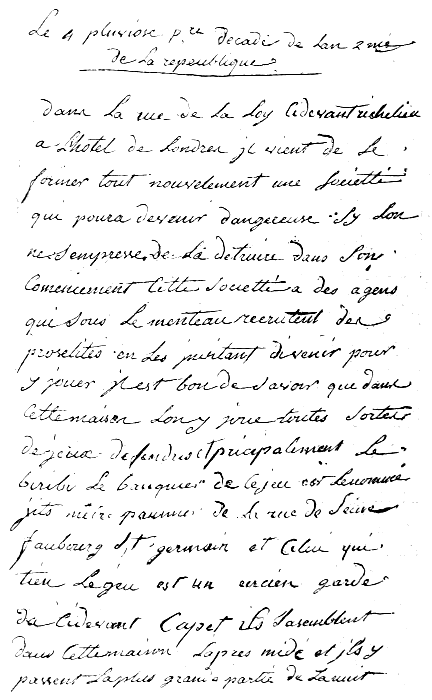

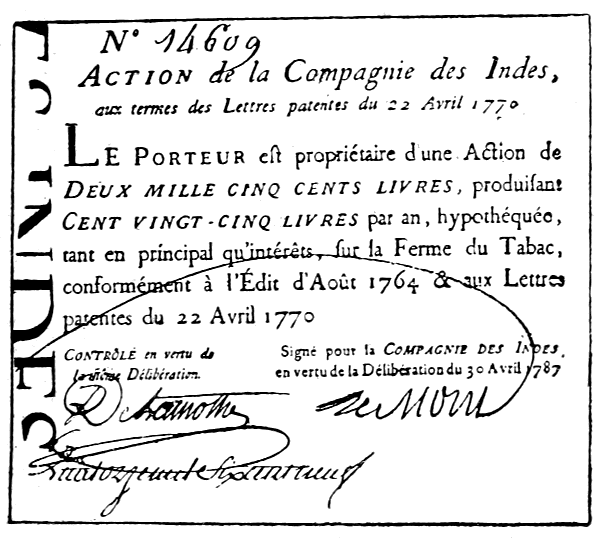

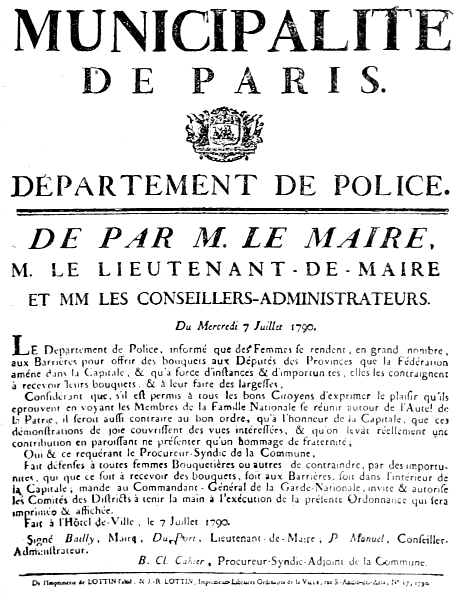

DÉPARTEMENT

DE POLICECOMMUNE DE PARISLe vingt neuf ventôse l'an second de la République Française une et indivisible.

RAPPORT DE LA SURVEILLANCE DE LA POLICE

ESPRIT PUBLICGrande tranquillité. Beaucoup d'étrangers à Paris, dont une grande partie est récelée chés les femmes publiques et entretenues. La patience et l'espérance sont à l'ordre du jour.

..... ......... .....La Fosse,

chef de la Surveillance.

(Archives nationales, W, c. 149, 52).

Voir, page 63, le fac-similé de ce document.

[63] Rapport fait au nom du Comité de Salut public par Maximilien Robespierre sur les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains et sur les fêtes nationales, 18 floréal, p. 8.

Avec l'indifférence de la Commune devant ce débordement triomphal de la débauche, les appels répétés à des mesures de police des observateurs de l'esprit public font le plus singulier contraste. Il n'est pas un de leurs rapports qui ne se termine par un de ces appels à un nettoyage salutaire des rues, et Clément n'est pas seul à réclamer, en parlant d'un quartier particulièrement infesté et mis en coupe : « Il est urgent que le commre de police de cette section fasse enlever ce ramassy de femmes dégoûtantes[64]. » Répétons-le, la Commune trouvait mieux à faire que de se préoccuper des plaintes de cette austérité jacobine.

[64] Rapport de la Commune de Paris, 28 floréal ; Archives nationales, série W, carton 124, pièce 55.

D'ailleurs, quelles mesures auraient pu être efficaces? Celles de l'ami des mœurs de 1789 semblaient trop draconiennes et trop attentatoires à la liberté qui, chez les femmes publiques, veut être respectée comme chez le plus éminent des citoyens. Plus tard, l'orage de la Terreur passé, la vieille société renaissante aux promesses pacifiques du Consulat, Restif de la Bretonne reconnut que rien n'était possible contre la débauche publique. Lui, qui avait rêvé la réglementation idéale et chimérique, avoua l'inutilité de son rêve. C'est avec un désenchantement un peu naïf qu'il s'écria : « Après avoir soigneusement examiné nos institutions, nos préjugés, nos mariages, après avoir vu l'essai de suppression absolue de la prostitution qu'ont fait deux hommes bien différents, Joseph II, en Allemagne, et Chaumette, procureur de la Commune, lors de la Terreur de 1793 et 1794, une conséquence fatale, déshonorante pour notre régime, s'est présentée. Malgré moi, j'ai pensé : il faut des filles. O triste vérité! me suis-je écrié avec douleur. Quoi il faut…! J'ai recommencé mon examen : il faut… des filles! Et je me suis rendu à l'évidence en gémissant[65]. »

[65] Catalogue d'autographes, 13 mars 1843 ; cité par E. et J. de Goncourt, vol. cit. p. 235.

Vieux et presque repentant, Restif devait reconnaître que la suppression du libertinage est aussi chimérique que sa réglementation.

Les ci-devant poissardes. — Inconvénients de l'égalité. — Du rôle de la pipe dans les outrages au « beau sexe ». — Nouvelle manière de réprimander les acteurs coupables. — Procureuses, satyres et fruits verts.

Nous avons dit quelle merveilleuse source d'informations offraient les rapports de police de la Terreur, au point de vue de l'étude de la rue en 93 et 94. Grâce à ces observations, nous allons pouvoir reconstituer cette physionomie si particulière de la voie publique envahie par les prostituées. Dans cette comédie quotidienne, toujours diverse, quelquefois tragique, souvent curieuse, les femmes de la halle et les poissardes jouent un rôle actif. Elles ont toutes les roueries, les roueries de la femme et de la femme du peuple. Lors des distributions de vivres ordonnées par la municipalité dans les diverses sections, il en est qui complotent ensemble de se porter en groupe dans plusieurs endroits à la fois afin de profiter « de la distribution de porc salé qui doit se faire toute (sic) les décades[66] ». Le policier note par la même occasion que ces « ci-devant poissardes » avaient en leur société « un citoïen bien couvert et qui paroissoit leur faire la cour et les honorer de ses airs ». Reconnaissez que Rollin est un admirable observateur. Ce « citoïen bien couvert » ne fait-il pas deviner un aristocrate qui pousse les poissardes à ce mauvais tour d'accaparement du porc salé? Certes, Rollin ne le dit pas ouvertement, parce qu'en bon observateur il ne note que ce qu'il a entendu ou vu, mais le ministre, lui, devinera bien la qualité de ce citoyen singulier. Cet individu fera bien de ne pas se retrouver sur le chemin de l'observateur.

[66] Rapport de police du 21 ventôse an II ; Archives nationales, série W, carton 112.

Mais comploter ne saurait constituer une occupation absorbante, et les poissardes ont d'autres distractions. C'est le temps où il ne fait guère bon de sentir l'ancien régime. Le 5 germinal, une promeneuse élégante s'en apercevra. « Je vous observe citoïen que beaucoup de citoïennes ce plaigne de ce que quantité de femme vêtue sous un costume de marchande de poisson se permette dinsulter les citoïennes qui sont vêtu proprement une de cest femme hierre ses permie de dire à une de ces citoïenne accausse quel avoit un pétie bouquet de fleurs sur son bonnet quel étoient une de ces cidevant et quelle avoit toute lancollure dune aristocrate insi que plusieurs autre terme dont je ne me rappel pas. » Pauvre « pétie » bouquet de fleurs, cause de si sanglants reproches! C'est pourtant germinal, et comment le tiède mars, lourd de parfums printaniers, charriant l'odeur amère des sèves éclatant aux bourgeons, n'a-t-il pas versé au cœur de la poissarde, animée d'un beau zèle civique, la mansuétude de la clémente saison? Mais le même rapport continue : « Une autre a pour suivie une citoienne lui disant milorreur de ce quel ne vouloit pas lui donner un de ces juppon en lui dissant que celui qui a deux juppon devoit en donner à celle qui nen avoit pas tous ce ci fait bien crier a près la pollice que lon dit nestre pas bien observé[67]. » Egalité, on ne te croit donc pas un vain mot! Cette femme qui demande un jupon en ton nom, ne nous en dit-elle pas plus que tous les discours dont tu es le refrain des Cordeliers aux Jacobins, de la Convention nationale au Tribunal révolutionnaire? Et cette même demande n'est-elle pas bien caractéristique de l'esprit des femmes de l'époque? N'est-il pas vrai qu'elles ont cru en la promesse de la formule trinitaire, et qu'elles ne séparent pas dans leur pensée la politique de leurs parures? L'égalité n'est certes pas une excuse suffisante pour autoriser les libertés de langage et les « milorreur » dont la demanderesse émailla son langage, qu'on présume pittoresque, mais ne mérite-t-elle pas les circonstances atténuantes, cette femme assez simple pour avoir la foi, la foi qui demande? Et ici encore, dans ce rapport, le policier observe qu'il conviendrait peut-être à la Commune d'intervenir, ici encore il se plaint de ce dérèglement. Un mois auparavant, l'inspecteur Charmont a insisté, lui aussi, sur l'utilité d'une répression et d'une protection. « Les mœurs souffrent encore, disait-il, on voit partout des filles public dans la rue insulter à la pudeur des honnêtes femmes. Il paroit certain disent les honnêtes citoyens que les commissaires des sections ne font point leur devoir, car les rues sont infectés et on ne nétoye nul part. » Et il concluait de la manière habituelle : « Donc il est nécessaire de remédier très promptement[68]. » Il faut reconnaître, à la décharge des poissardes, qu'elles ne sont pas seules à molester les muscadines.

[67] Rapport de police de l'observateur Mercier ; Archives nationales, série W, carton 174, pièce 3.

[68] Rapport de police du 6 ventôse an II ; Archives nationales, série W, carton 112.

Par une belle après-dînée, le sieur Chevalier se promène aux Champs-Elysées. En bon observateur, il se préoccupe davantage des groupes, des passants que de la clémence souriante du ciel léger, de la fuite mollement rose des nuages au ras de l'horizon vers Chaillot. Remontant vers la barrière, il fait la rencontre d'une troupe de militaires. Ces guerriers en promenade semblaient se disputer. A peine Chevalier a-t-il pris le temps d'étudier leurs physionomies, qu'apparaît un nouveau groupe, composé cette fois de bourgeois et de militaires. De ce groupe se détache un citoyen qui approche Chevalier et lui demande s'il a vu passer des militaires.

— Oui, dit Chevalier, et il prend la peine d'indiquer à son interlocuteur que lesdits militaires doivent à peine avoir atteint la barrière.

L'homme s'apprête à regagner le groupe, mais Chevalier, estimant que toute peine mérite salaire, désire connaître « la cause de lespèce de fureur qui paroissoit dans ses gestes et dans ceux de ses camarades ».

L'interpellé ne se fait pas prier et répond :

— Nous allons au Bois de Boulogne faire danser la carmagnole (Chevalier écrit : carmagnolle) à des sacrés mâtins d'aristocrates déguisés qui ont insulté nos femmes sur le boulevard des Italiens et nous ont insultés nous-mêmes.

Au mot d'aristocrate, Chevalier dresse l'oreille :

— Comment ça? demande-t-il.

Et l'homme de continuer :

— Ces bougres-là se faisaient un plaisir de jeter une bouffée de fumée de tabac au nez de nos femmes et les poursuivaient en leur fumant sous le nez. Un de ceux qui est devant nous a secoué sa pipe dans la gorge de mon épouse qui est enceinte. Foutre! si j'avais été là, je lui aurais ouvert le crâne d'un coup de sabre et l'aurais tué sur la place ; mais le sacré mâtin ne l'échappera pas!

Ayant lancé ces derniers mots d'un ton lourd de menaces, l'individu se hâte de rejoindre ses amis. Voici Chevalier fort intrigué. Suivra-t-il ce groupe décidé aux bagarres sanglantes ou ira-t-il au boulevard des Italiens vérifier le fait de ces pipes fumées sous le nez des promeneuses? C'est à ce dernier projet, moins dangereux quant aux conséquences, qu'il se décide. Il traverse la place de la Révolution, jette un coup d'œil à la guillotine en permanence dans l'ombre de la colossale statue de plâtre de la Liberté, et par la rue Nationale, ci-devant Royale, il gagne le boulevard. On ne l'a pas trompé et il a tout le loisir de contempler un spectacle qui l'indigne profondément. « Des individus couvert dun uniforme nationalle et traînant de grands sabres armés d'une longue pipe affectoient de fumer dans l'enceinte ou les citoyennes et citoyens étoient assis quand ils s'apersevoient quils ne sen alloient pas ils alloient s'asseoir à coté d'eux les entouroient et les obligeoient en fin à sen aller. » Chevalier laisse cette singulière conduite à l'appréciation du ministre et conclut : « Je nai rien appersu de plus[69]. »

[69] Archives nationales, série W, carton 112.

Ce rapport de Chevalier débute par une note assez curieuse et qui mérite d'être reproduite : « Un individu dont jygnore le nom se rend presque tous les jours dans les auberges, caffés et autres situés aux champs élisées, il y fait une assés grosse dépense et va souvent à la porte Maillot avec des femmes où je crois il couche, car très souvent les soirs une voiture de remise ou un fiacre se rend à cette porte et revient le matin à Paris. Je n'ai pu avoir d'autres renseignement sur cet homme sinon qu'il est assés souvent habillés en carmagnolle et accompagné de deux autres assés bien couvert. »

Cette scène, s'il faut en croire les rapports de police, se renouvelait assez fréquemment sur le boulevard.

« Sur le boullevart derrière le théatre de la rue favart[70], conte Le Breton, la petite pluye qui est survenu en a chassé touttes nos élégantes et nos petites maîtresses. Plusieurs déesses s'y plaignoient entre elles d'être contrariées tantot par un autre. Elles disoient que la dernière fois qu'elles y vinrent, elles furent empoisonnées par des bouffées de tabac que des canoniers leur envoyoient exprés, en étant venu s'asseoir auprés d'elles pour y fumer ; ce qui a manqué d'occasionner une rixe entre leurs maris et ces jeunes militaires[71]. » Les jeunes militaires semblent d'ailleurs en prendre souvent à leur aise avec les promeneuses, et les insultent sous prétexte qu'elles sont coiffées en muscadines[72].

[70] Le Théâtre Italien était situé entre la rue Favart et la rue Marivaux. En 1793, il avait pris le titre d'Opéra-Comique national. Les acteurs et les pièces, malgré le titre d'Italien, étaient français. C'était l'époque où la voix de Mme Dugazon y faisait fureur. La salle brûla le 25 mai 1887.

[71] Archives nationales, série W, carton 112.

[72] « Cette insulte a scandalisé singulièrement les personnes qui se sont trouvées là. » Rapport de l'observateur Bacon, 18 ventôse an II ; Archives nationales, série W, carton 191.

Ce ne sont pas toujours de vulgaires comparses qui se livrent à ces plaisanteries. On signale l'acteur Baptiste cadet, du Théâtre de la République[73], comme faisant partie de cette mauvaise troupe de farceurs. C'est sur les tréteaux de la Montansier qu'il avait débuté, non sans succès, assurent les contemporains. Il excellait dans ces rôles de niais, de valets stupides et, en 1792, sa place se trouva toute indiquée aux côtés de Baptiste aîné, au Théâtre de la République. Diafoirus du Malade imaginaire était son triomphe, et si le bon goût pouvait lui reprocher l'exagération de la charge, les applaudissements n'en étaient pas moins unanimes. Sans doute, ces lauriers comiques ne lui suffisaient pas, car voici le rapport qui le concerne, à la date du 21 ventôse (11 mars) :

[73] C'est le 30 septembre 1792 que le Théâtre-Français de la rue Richelieu avait changé son nom en celui de Théâtre de la République. Baptiste aîné y tenait une des premières places, malgré un organe défectueux.