Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays y compris la Russie, Copyright by Gaston Gallimard, 1919

II. L'«Affaire Lemoine», par Gustave Flaubert

V. Dans le «Journal des Concourt»

VI. L'«Affaire Lemoine», par Michelet

VII. Dans un feuilleton dramatique de M. Émile Faguet

VIII. Par Ernest Renan

IX. Dans les Mémoires de Saint Simon

MÉLANGES EN MÉMOIRE DES ÉGLISES ASSASSINÉES

I. Les Églises sauvées. Les Clochers de

Caen. La

Cathédrale de Lisieux.

Journées en Automobile

II. Journées de Pèlerinage.

Ruskin à Notre-Dame d'Amiens, à Rouen,

etc.

III. John Ruskin

La Mort des Cathédrales

SENTIMENTS FILIAUX D'UN PARRICIDE

JOURNÉES DE LECTURE

529. PROUST (Marcel). Pastiches et Mélanges. Paris, Nouvelle Revue française, s. d. [1917]; in-18, broché.

QUATRIÈME ÉDITION.

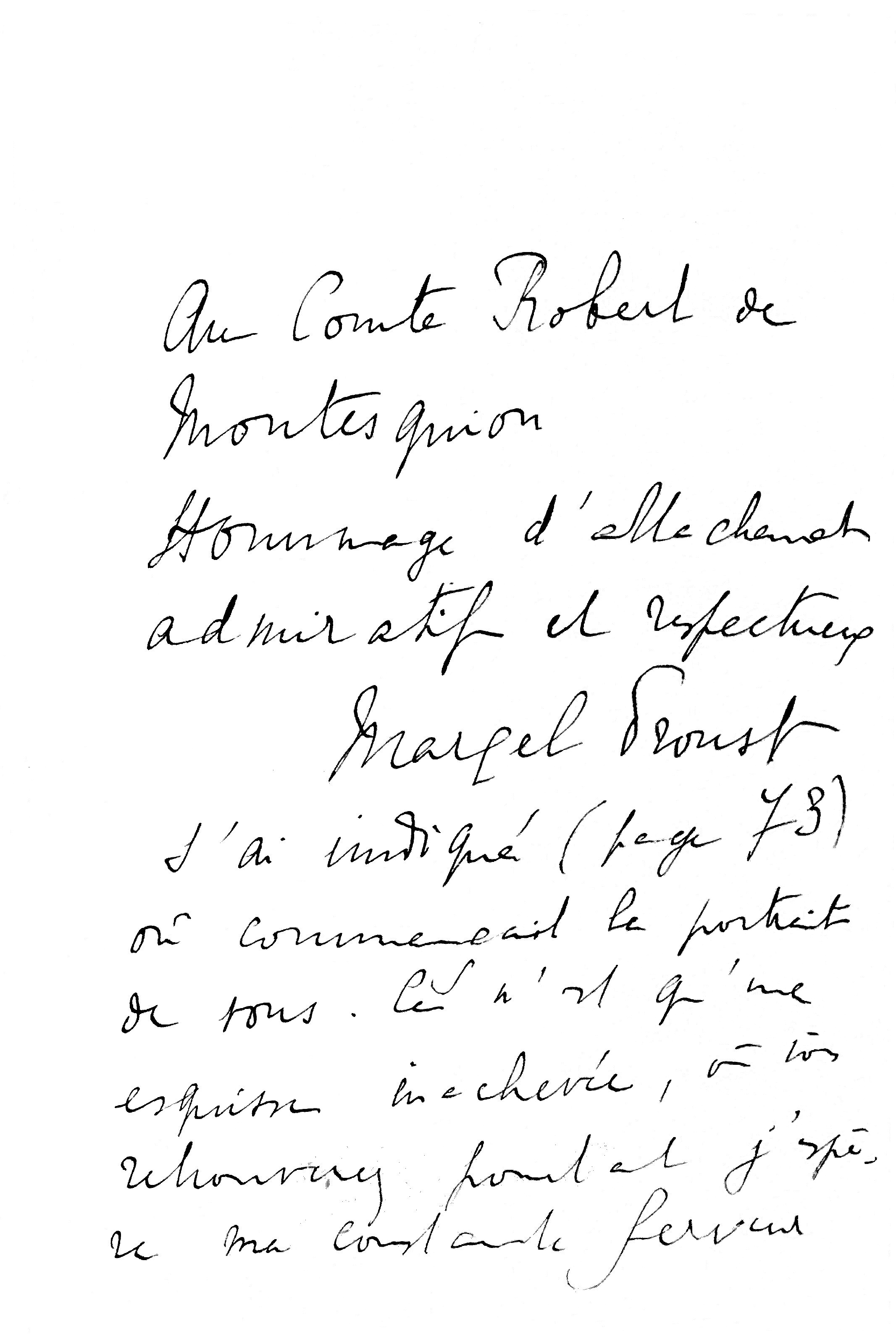

Envoi autographe de l'auteur:

«Au Comte Robert de Montesquiou,

Hommage d'attachement admiratif et respectueux.

MARCEL PROUST.»

«J'ai indiqué (page 73) où commençait le portrait de vous. Ce n'est qu'une esquisse inachevée, où vous retrouverez pourtant j'espère ma constante ferveur.»

On y a joint:

1° Huit feuillets contenant un manuscrit autographe de R. DE MONTESQUIOU, étude sur «Whistler contre Ruskin»;

2° Une lettre autographe de MARCEL PROUST à R. DE MONTESQUIOU relative à Pastiches et Mélanges. Le dernier feuillet de la lettre est couvert de dessins au crayon, dont l'un représente le Comte de Montesquiou.

Les pièces jointes, ici annoncées, ont été retirées avant l'envoi du vol. au Dept. des Imprimés. [Note de l'Auteur]

Avocat et lettré, qui, depuis le premier jour guerre, devant l'Amérique encore indécise, a avec une énergie et un talent incomparables, la cause de la France, et l'a gagnée.

Son ami,

MARCEL PROUST.

Dans un des derniers mois de l'année 1907, à un de ces «routs» de la marquise d'Espard où se pressait alors l'élite de l'aristocratie parisienne (la plus élégante de l'Europe, au dire de M. de Talleyrand, ce Roger Bacon de la nature sociale, qui fut évêque et prince de Bénévent), de Marsay et Rastignac, le comte Félix de Vandenesse, les ducs de Rhétoré et de Grandlieu, le comte Adam Laginski, Me Octave de [Pg 11] Camps, lord Dudley, faisaient cercle autour de Mme la princesse de Cadignan, sans exciter pourtant la jalousie de la marquise. N'est-ce pas en effet une des grandeurs de la maîtresse de maison—cette carmélite de la réussite mondaine—qu'elle doit immoler sa coquetterie, son orgueil, son amour même, à la nécessité de se faire un salon dont ses rivales seront parfois le plus piquant ornement? N'est-elle pas en cela l'égale de la sainte? Ne mérite-t-elle pas sa part, si chèrement acquise, du paradis social? La marquise—une demoiselle de Blamont-Chauvry, alliée des Navarreins, des Lenoncourt, des Chaulieu—tendait à chaque nouvel arrivant cette main que Desplein, le plus grand savant de notre époque, sans en excepter Claude Bernard, et qui avait été élève de Lavater, déclarait la plus profondément calculée qu'il lui eût été donné d'examiner. Tout à coup la porte s'ouvrit devant l'illustre romancier Daniel d'Arthez. Un physicien du monde moral qui aurait à la fois le génie de Lavoisier et de Bichat—le créateur de la chimie organique—serait seul capable d'isoler les éléments qui composent la sonorité spéciale du pas des hommes supérieurs. En entendant résonner celui de d'Arthez vous eussiez frémi. Seul pouvait ainsi marcher un sublime génie ou un grand criminel. Le génie n'est-il pas d'ailleurs une sorte de crime contre la routine du passé que notre temps punit plus sévèrement que le crime même, puisque les savants meurent à l'hôpital qui est plus triste que le bagne.

Athénaïs ne se sentait pas de joie en voyant revenir chez elle l'amant qu'elle espérait bien enlever à sa meilleure amie. Aussi pressa-t-elle [Pg 12] la main de la princesse en gardant le calme impénétrable que possèdent les femmes de la haute société au moment même où elles vous enfoncent un poignard dans le cœur.

—Je suis heureuse pour vous, ma chère, que M. d'Arthez soit venu, dit-elle à Mme de Cadignan, d'autant plus qu'il aura une surprise complète, il ne savait pas que vous seriez ici.

—Il croyait sans doute y rencontrer M. de Rubempré dont il admire le talent, répondit Diane avec une moue câline qui cachait la plus mordante des railleries, car on savait que Mme d'Espard ne pardonnait pas à Lucien de l'avoir abandonnée.

—Oh! mon ange, répondit la marquise avec une aisance surprenante, nous ne pouvons retenir ces gens-là, Lucien subira le sort du petit d'Esgrignon, ajouta-t-elle en confondant les personnes présentes par l'infamie de ces paroles dont chacune était un trait accablant pour la princesse. (Voir le Cabinet des Antiques.)

—Vous parlez de M. de Rubempré, dit la vicomtesse de Beauséant qui n'avait pas reparu dans le monde depuis la mort de M. de Nueil et qui, par une habitude particulière aux personnes qui ont longtemps vécu en province, se faisait une fête d'étonner des Parisiens avec une nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Vous savez qu'il est fiancé à Clotilde de Grandlieu.

Chacun fit signe à la vicomtesse de se taire, ce manage étant encore ignoré de Mme de Sérizy, qu'il allait jeter dans le désespoir.

—On me l'a affirmé, mais cela peut être faux, reprit la vicomtesse [Pg 13] qui, sans comprendre exactement en quoi elle avait fait une gaucherie, regretta d'avoir été aussi démonstrative.

Ce que vous dites ne me surprend pas, ajouta-t-elle, car j'étais étonnée que Clotilde se fut éprise de quelqu'un d'aussi peu séduisant.

—Mais au contraire, personne n'est de votre avis, Claire, s'écria la princesse en montrant la comtesse de Sérizy qui écoutait.

Ces paroles furent d'autant moins saisies par la vicomtesse qu'elle ignorait entièrement la liaison de Mme de Sérizy avec Lucien.

—Pas séduisant, essaya-t-elle de corriger, pas séduisant... du moins pour une jeune fille!

—Imaginez-vous, s'écria d'Arthez avant même d'avoir remis son manteau à Paddy, le célèbre tigre de feu Beaudenord (voir les Secrets de la princesse de Cadignan), qui se tenait devant lui avec l'immobilité spéciale à la domesticité du Faubourg Saint-Germain, oui, imaginez-vous, répéta le grand homme avec cet enthousiasme des penseurs qui paraît ridicule au milieu de la profonde dissimulation du grand monde.

—Qu'y a-t-il? que devons-nous nous imaginer, demanda ironiquement de Marsay en jetant à Félix de Vandenesse et au prince Galathione ce regard à double entente, véritable privilège de ceux qui avaient longtemps vécu dans l'intimité de MADAME.

—Tuchurs pô! renchérit le baron de Nucingen avec l'affreuse vulgarité des parvenus qui croient, à l'aide des plus grossières rubriques, se donner du genre et singer les Maxime de Trailles ou les de Marsay; et fous afez du quir; fous esde le frai brodecdir tes baufres, à la Jambre.

(Le célèbre financier avait d'ailleurs des raisons particulières d'en vouloir à d'Arthez qui ne l'avait pas suffisamment soutenu, quand l'ancien amant d'Esther avait cherché en vain à faire admettre sa femme, née Goriot, chez Diane de Maufrigneuse).

—Fite, fite, mennesir, la ponhire zera gomblète bir mi si vi mi druffez tigne ti savre ke vaudille himachinei?

—Rien, répondit avec à propos d'Arthez, je m'adresse à la marquise.

Cela fut dit d'un ton si perfidement épigrammatique que Paul Morand, un de nos plus impertinents secrétaires d'ambassade, murmura:—Il est plus fort que nous! Le baron, se sentant joué, avait froid dans le dos. Mme Firmiani suait dans ses pantoufles, un des chefs-d'œuvre de l'industrie polonaise, D'Arthez fit semblant de ne pas s'être aperçu de la comédie qui venait de se jouer, telle que la vie de Paris peut seule en offrir d'aussi profonde (ce qui explique pourquoi la province a toujours donné si peu de grands hommes d'État à la France) et sans s'arrêter à la belle Négrepelisse, se tournant vers Mme de Sérizy avec cet effrayant sang-froid qui peut triompher des plus grands obstacles (en est-il pour les belles âmes de comparables à ceux du cœur?):

—On vient, madame, de découvrir le secret de la fabrication du diamant.

—Cesde iffire esd eine crant dressor, s'écria le baron ébloui.

—Mais j'aurais cru qu'on en avait toujours fabriqué, répondit naïvement Léontine.

Mme de Cadignan, en femme de goût, se garda bien de dire un mot, là où des bourgeoises se fussent lancées dans une conversation où elles [Pg 15] eussent niaisement étalé leurs connaissances en chimie. Mais Mme de Sérizy n'avait pas achevé cette phrase qui dévoilait une incroyable ignorance, que Diane, en enveloppant la comtesse tout entière, eut un regard sublimé. Seul Raphaël eût peut-être été capable de le peindre. Et certes, s'il y eût réussi, il eût donné un pendant à sa célèbre Fornarina, la plus saillante de ses toiles, la seule qui le place au-dessus d'André del Sarto dans l'estime des connaisseurs.

Pour comprendre le drame qui va suivre, et auquel la scène que nous venons de raconter peut servir d'introduction, quelques mots d'explication sont nécessaires. À la fin de l'année 1905, une affreuse tension régna dans les rapports de la France et de l'Allemagne. Soit que Guillaume II comptât effectivement déclarer la guerre à la France, soit qu'il eût voulu seulement le laisser croire afin de rompre notre alliance avec l'Angleterre, l'ambassadeur d'Allemagne reçut l'ordre d'annoncer au gouvernement français qu'il allait présenter ses lettres de rappel. Les rois de la finance jouèrent alors à la baisse sur la nouvelle d'une mobilisation prochaine. Des sommes considérables furent perdues à la Bourse. Pendant toute une journée on vendit des titres de rente que le banquier Nucingen, secrètement averti par son ami le ministre de Marsay de la démission du chancelier Delcassé, qu'on ne sut à Paris que vers quatre heures, racheta à un prix dérisoire et qu'il a gardées depuis.

Il n'est pas jusqu'à Raoul Nathan qui ne crut à la guerre, bien que l'amant de Florine, depuis que du Tillet, dont il avait voulu séduire [Pg 16] la belle-sœur (voir une Fille d'Ève), lui avait fait faire un puff à la Bourse, soutint dans son journal la paix à tout prix.

La France ne fut alors sauvée d'une guerre désastreuse que par l'intervention, restée longtemps inconnue des historiens, du maréchal de Montcornet, l'homme le plus fort de son siècle après Napoléon. Encore Napoléon n'a-t-il pu mettre à exécution son projet de descente en Angleterre, la grande pensée de son règne. Napoléon, Montcornet, n'y a-t-il pas entre ces deux noms comme une sorte de ressemblance mystérieuse? Je me garderais bien d'affirmer qu'ils ne sont pas rattachés l'un à l'autre par quelque lien occulte. Peut-être notre temps, après avoir douté de toutes les grandes choses sans essayer de les comprendre, sera-t-il forcé de revenir à l'harmonie préétablie de Leibniz. Bien plus, l'homme qui était alors à la tête de la plus colossale affaire de diamants de l'Angleterre s'appelait Werner, Julius Werner, Werner! ce nom ne vous semble-t-il pas évoquer bizarrement le moyen âge? Rien qu'à l'entendre, ne voyez-vous pas déjà le docteur Faust, penché sur ses creusets, avec ou sans Marguerite? N'implique-t-il pas l'idée de la pierre philosophale? Werner! Julius! Werner! Changez deux lettres et vous avez Werther. Werther est de Gœthe.

Julius Werner se servit de Lemoine, un de ces hommes extraordinaires qui, s'ils sont guidés par un destin favorable, s'appellent Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Charlemagne, Berthollet, Spalanzani, Volta. Changez les circonstances et ils finiront comme le maréchal d'Ancre, Balthazar Cleas, Pugatchef, Le Tasse, la [Pg 17] comtesse de la Motte ou Vautrin. En France, le brevet que le gouvernement octroie aux inventeurs n'a aucune valeur par lui-même. C'est là qu'il faut chercher la cause qui paralyse, chez nous, toute grande entreprise industrielle. Avant la Révolution, les Séchard, ces géants de l'imprimerie, se servaient encore à Angoulême des presses à bois, et les frères Cointet hésitaient à acheter le second brevet d'imprimeur. (Voir les Illusions perdues.) Certes peu de personnes comprirent la réponse que Lemoine fit aux gendarmes venus pour l'arrêter. Quoi? L'Europe m'abandonnerait-elle? s'écria le faux inventeur avec une terreur profonde. Le mot colporté le soir dans les salons du ministre Rastignac y passa inaperçu.

—Cet homme serait-il devenu fou? dit le comte de Granville étonné.

L'ancien clerc de l'avoué Bordin devait précisément prendre la parole dans cette affaire au nom du ministère public, ayant retrouvé depuis peu, par le mariage de la seconde fille avec le banquier du Tillet, la faveur que lui avait fait perdre auprès du nouveau gouvernement son alliance avec les Vandenesse, etc.

[1]On a peut-être oublié, depuis dix ans, que Lemoine ayant faussement prétendu avoir découvert le secret de la fabrication du diamant et ayant reçu, de ce chef, plus d'un million du président de la De Beers, Sir Julius Werner, fut ensuite, sur la plainte de celui-ci, condamné le 6 juillet 1909 à six ans de prison. Cette insignifiante affaire de police correctionnelle, mais qui passionnait alors l'opinion, fut choisie un soir par moi, tout à fait au hasard, comme thème unique de morceaux, où j'essayerais d'imiter la manière d'un certain nombre d'écrivains. Bien qu'en donnant sur des pastiches la moindre explication on risque d'en diminuer l'effet, je rappelle pour éviter de froisser de légitimes amours-propres, que c'est l'écrivain pastiché qui est censé parler, non seulement selon son esprit, mais dans le langage de son temps. À celui de Saint Simon par exemple, les mots bonhomme, bonne femme n'ont nullement le sens familier et protecteur d'aujourd'hui. Dans ses Mémoires, Saint Simon dit couramment le bonhomme Chaulnes pour le duc de Chaulnes qu'il respectait infiniment, et pareillement de beaucoup d'autres.

La chaleur devenait étouffante, une cloche tinta, des tourterelles s'envolèrent, et, les fenêtres ayant été fermées sur l'ordre du président, une odeur de poussière se répandit. Il était vieux, avec un visage de pitre, une robe trop étroite pour sa corpulence, des prétentions à l'esprit; et ses favoris égaux, qu'un reste de tabac salissait, donnaient à toute sa personne quelque chose de décoratif et de vulgaire. Comme la suspension d'audience se prolongeait, des intimités s'ébauchèrent; pour entrer en conversation, les malins se plaignaient à haute voix du manque d'air, et, quelqu'un ayant dit reconnaître le ministre de l'intérieur dans un monsieur qui sortait, un réactionnaire soupira: «Pauvre France!» En tirant de sa poche une orange, un nègre s'acquit de la considération, et, par amour de la popularité, en offrit les quartiers à ses voisins, en s'excusant, sur un journal: d'abord à un ecclésiastique, qui affirma «n'en avoir jamais mangé d'aussi bonne; c'est un excellent fruit, rafraîchissant»; mais une douairière prit un air offensé, défendit à ses filles de rien accepter «de quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas», pendant que d'autres personnes, ne sachant pas si le journal arriverait jusqu'à elles, cherchaient une contenance: plusieurs tirèrent leur montre, une dame enleva son chapeau. Un perroquet le [Pg 19] surmontait. Deux jeunes gens s'en étonnèrent, auraient voulu savoir s'il avait été placé là comme souvenir ou peut-être par goût excentrique. Déjà les farceurs commençaient à s'interpeller d'un banc à l'autre, et les femmes, regardant leurs maris, s'étouffaient de rire dans un mouchoir, quand un silence s'établit, le président parut s'absorber pour dormir, l'avocat de Werner prononçait sa plaidoirie. Il avait débuté sur un ton d'emphase, parla deux heures, semblait dyspeptique, et chaque fois qu'il disait «Monsieur le Président» s'effondrait dans une révérence si profonde qu'on aurait dit une jeune fille devant un roi, un diacre quittant l'autel. Il fut terrible pour Lemoine, mais l'élégance des formules atténuait l'âpreté du réquisitoire. Et ses périodes se succédaient sans interruption, comme les eaux d'une cascade, comme un ruban qu'on déroule. Par moment, la monotonie de son discours était telle qu'il ne se distinguait plus du silence, comme une cloche dont la vibration persiste, comme un écho qui s'affaiblit. Pour finir, il attesta les portraits des présidents Grévy et Carnot, placés au-dessus du tribunal; et chacun, ayant levé la tête, constata que la moisissure les avait gagnés dans cette salle officielle et malpropre qui exhibait nos gloires et sentait le renfermé. Une large baie la divisait par le milieu des bancs s'y alignaient jusqu'au pied du tribunal; elle avait de la poussière sur le parquet, des araignées aux angles du plafond, un rat dans chaque trou, et on était obligé de l'aérer souvent à cause du voisinage du calorifère, parfois d'une odeur plus nauséabonde. L'avocat de Lemoine répliquant, fut bref. Mais il avait un accent méridional, faisait [Pg 20] appel aux passions généreuses, ôtait à tout moment son lorgnon. En l'écoutant, Nathalie, ressentait ce trouble où conduit l'éloquence; une douceur l'envahit et son cœur s'étant soulevé, la batiste de son corsage palpitait, comme une herbe au bord d'une fontaine prête à sourdre, comme le plumage d'un pigeon qui va s'envoler. Enfin le président fit un signe, un murmure s'éleva, deux parapluies tombèrent: on allait entendre à nouveau l'accusé. Tout de suite les gestes de colère des assistants le désignèrent; pourquoi n'avait-il pas dit vrai, fabriqué du diamant, divulgué son invention? Tous, et jusqu'au plus pauvre, auraient su—c'était certain—en tirer des millions. Même ils les voyaient devant eux, dans la violence du regret où l'on croit posséder ce qu'on pleure. Et beaucoup se livrèrent une fois encore à la douceur des rêves qu'ils avaient formés, quand ils avaient entrevu la fortune, sur la nouvelle de la découverte, avant d'avoir dépisté l'escroc.

Pour les uns, c'était l'abandon de leurs affaires, un hôtel avenue du Bois, de l'influence à l'Académie; et même un yacht qui les aurait menés l'été dans des pays froids, pas au Pôle pourtant, qui est curieux, mais la nourriture y sent l'huile, le jour de vingt-quatre heures doit être gênant pour dormir, et puis comment se garer des ours blancs?

À certains, les millions ne suffisaient pas; tout de suite ils les auraient joués à la Bourse; et, achetant des valeurs au plus bas cours la veille du jour où elles remonteraient—un ami les aurait renseignés—verraient centupler leur capital en quelques heures. Riches alors comme Carnegie, ils se garderaient de donner dans l'utopie humanitaire. (D'ailleurs, à quoi bon? Un milliard partagé entre tous [Pg 21] les Français n'en enrichirait pas un seul, on l'a calculé.) Mais, laissant le luxe aux vaniteux, ils rechercheraient seulement le confort et l'influence, se feraient nommer président de la République, ambassadeur à Constantinople, auraient dans leur chambre un capitonnage de liège qui amortît le bruit des voisins. Ils n'entreraient pas au Jockey-Club, jugeant l'aristocratie à sa valeur. Un titre du pape les attirait davantage. Peut-être pourrait-on l'avoir sans payer. Mais alors à quoi bon tant de millions? Bref, ils grossiraient le denier de saint Pierre tout en blâmant l'institution. Que peut bien faire le pape de cinq millions de dentelles, tant de curés de campagne meurent de faim?

Mais quelques-uns, en songeant que la richesse aurait pu venir à eux, se sentaient prêts à défaillir; car ils l'auraient mise aux pieds d'une femme dont ils avaient été dédaignés jusqu'ici, et qui leur aurait enfin livré le secret de son baiser et la douceur de son corps. Ils se voyaient avec elle, à la campagne, jusqu'à la fin de leurs jours, dans une maison tout en bois blanc, sur le bord triste d'un grand fleuve. Ils auraient connu le cri du pétrel, la venue des brouillards, l'oscillation des navires, le développement des nuées, et seraient restés des heures avec son corps sur leurs genoux, à regarder monter la marée et s'entre-choquer les amarres, de leur terrasse, dans un fauteuil d'osier, sous une tente rayée de bleu, entre des boules de métal. Et ils finissaient par ne plus voir que deux grappes de fleurs violettes, descendant jusqu'à l'eau rapide qu'elles touchent presque, dans la lumière crue d'un après-midi sans soleil, le long d'un mur rougeâtre qui s'effritait. À ceux-là, l'excès de leur détresse [Pg 22] ôtait la force de maudire l'accusé; mais tous le détestaient, jugeant qu'il les avait frustrés de la débauche, des honneurs, de la célébrité, du génie; parfois de chimères plus indéfinissables, de ce que chacun recélait de profond et de doux, depuis son enfance, dans la niaiserie particulière de son rêve. [Pg 23]

L'Affaire Lemoine... par M. Gustave Flaubert! Sitôt surtout après Salammbô, le titre a généralement surpris. Quoi? l'auteur avait dressé son chevalet en plein Paris, au Palais de justice, dans la chambre même des appels correctionnels...: on le croyait encore à Carthage! M. Flaubert—estimable en cela dans sa velléité et sa prédilection—n'est pas de ces écrivains que Martial a bien finement raillés et qui, passés maîtres sur un terrain, ou réputés pour tels, s'y cantonnent, s'y fortifient, soucieux avant tout de ne pas offrir de prise à la critique, n'exposant jamais dans la manœuvre qu'une aile à la fois. M. Flaubert, lui, aime à multiplier les reconnaissances et les sorties, à faire front de tous côtés, que dis-je, il tient les défis, quelques conditions qu'on propose, et ne revendique jamais le choix des armes ni l'avantage du terrain. Mais cette fois-ci, il faut le reconnaître, cette volte-face si précipitée, ce retour d'Égypte (ou peu s'en faut) à la Bonaparte, et qu'aucune victoire bien certaine ne devait ratifier, n'ont pas paru très heureux; on y a vu, ou cru y voir, disons-le, comme un rien de mystification. Quelques-uns ont été jusqu'à prononcer, non sans apparence de raison, le mot de gageure. Cette gageure, M. Flaubert, du [Pg 24] moins, l'a-t-il gagnée? C'est ce que nous allons examiner en toute franchise, mais sans jamais oublier que l'auteur est le fils d'un homme bien regrettable, que nous avons tous connu, professeur à l'École de médecine de Rouen, qui a laissé dans sa profession et dans sa province sa trace et son rayon; et que cet aimable fils—quelque opinion qu'on puisse d'ailleurs opposer à ce que des jeunes gens bien hâtifs ne craignent pas, l'amitié aidant, d'appeler déjà son talent—mérite, d'ailleurs, tous les égards par la simplicité reconnue de ses relations toujours sûres et parfaitement suivies—lui, le contraire même de la simplicité dès qu'il prend une plume!—par le raffinement et la délicatesse invariable de son procédé.

Le récit débute par une scène qui, mieux conduite, aurait pu donner de M. Flaubert une idée assez favorable, dans ce genre tout immédiat et impromptu du croquis, de l'étude prise sur la réalité. Nous sommes au Palais de justice, à la chambre correctionnelle, où se juge l'affaire Lemoine, pendant une suspension d'audience. Les fenêtres viennent d'être fermées sur l'ordre du président. Et ici un éminent avocat m'assure que le président n'a rien à voir, comme il semble en effet plus naturel et convenable, dans ces sortes de choses, et à la suspension même s'était certainement retiré dans la chambre du conseil. Ce n'est qu'un détail si l'on veut. Mais vous qui venez nous dire (comme si en vérité vous les aviez comptés!) le nombre des éléphants et des onagres dans l'armée carthaginoise, comment espérez-vous, je vous le demande, être cru sur parole quand, pour une [Pg 25] réalité si prochaine, si aisément vérifiable, si sommaire même et nullement détaillée, vous commettez de telles bévues! Mais passons: l'auteur voulait une occasion de décrire le président, il ne l'a pas laissée échapper. Ce président a «un visage de pitre (ce qui suffit à désintéresser le lecteur) une robe trop étroite pour sa corpulence (trait assez gauche et qui ne peint rien), des prétentions à l'esprit». Passe encore pour le visage de pitre! L'auteur est d'une école qui ne voit jamais rien dans l'humanité de noble ou d'estimable. Pourtant M. Flaubert, bas Normand s'il en fut, est d'un pays de fine chicane et de haute sapience qui a donné à la France assez de considérables avocats et magistrats, je ne veux point distinguer ici. Sans même se borner aux limites de la Normandie, l'image d'un président Jeannin sur lequel M. Villemain nous a donné plus d'une indication délicate, d'un Mathieu Marais, d'un Saumaise, d'un Bouhier, voire de l'agréable Patru, de tel de ces hommes distingués par la sagesse du conseil et d'un mérite si nécessaire, serait aussi intéressante, je crois, et aussi vraie que celle du président à «visage de pitre» qui nous est ici montrée. Va pourtant pour visage de pitre! Mais s'il a des «prétentions à l'esprit», qu'en savez-vous, puisque aussi bien il n'a pas encore ouvert la bouche? Et de même, un peu plus loin, l'auteur, dans le public qu'il nous décrit, nous montrera du doigt un «réactionnaire». C'est une désignation assez fréquente aujourd'hui. Mais ici, je le demande encore à M. Flaubert: «Un réactionnaire? à quoi reconnaissez-vous cela à distance? Qui vous la dit? Qu'en savez-vous?» L'auteur, évidemment, s'amuse, et tous ces traits sont inventés à plaisir. Mais ce n'est [Pg 26] rien encore, poursuivons. L'auteur continue à peindre le public, ou plutôt de purs «modèles» bénévoles qu'il a groupés à loisir dans son atelier: «En tirant une orange de sa poche, un nègre...» Voyageur! vous n'avez à la bouche que les mots de vérité, d'«objectivité», vous en faites profession, vous en faites parade; mais, sous cette prétendue impersonnalité, comme on vous reconnaît vite, ne serait-ce qu'à ce nègre, à cette orange, tout à l'heure à ce perroquet, fraîchement débarqués avec vous, à tous ces accessoires rapportés que vous vous dépêchez bien vite de venir plaquer sur votre esquisse, la plus bigarrée, je le déclare, la moins véridique, la moins ressemblante où se soit jamais évertué votre pinceau.

Donc le nègre tire de sa poche une orange, et ce faisant, il... «s'attire de la considération»! M. Flaubert, j'entends bien, veut dire que dans une foule quelqu'un qui peut faire emploi et montre d'un avantage, même usuel et familier à chacun, qui tire un gobelet par exemple quand près de lui on boit à la bouteille; un journal, s'il est le seul qui ait pensé à l'acheter, que ce quelqu'un-là est aussitôt désigné à la remarque et à la distinction des autres. Mais avouez qu'au fond vous n'êtes pas fâché, en hasardant cette expression si bizarre et déplacée de considération, d'insinuer que toute considération, jusqu'à la plus haute et la plus recherchée, n'est pas beaucoup plus que cela, qu'elle est faite de l'envie que donnent aux autres des biens au fond sans valeur. Eh bien, nous le disons à M. Flaubert, cela n'est pas vrai; la considération,—et nous savons que l'exemple vous touchera, car vous n'êtes de l'école de l'insensibilité, de l'impassibilité, qu'en littérature,—on [Pg 27] l'acquiert par toute une vie donnée à la science, à l'humanité. Les lettres, autrefois, pouvaient la procurer aussi, quand elles n'étaient que le gage et comme la fleur de l'urbanité de l'esprit, de cette disposition tout humaine qui peut avoir, certes, sa prédilection et sa visée, mais admet, à côté des images du vice et des ridicules, l'innocence et la vertu. Sans remonter aux anciens (bien plus «naturalistes» que vous ne serez jamais, mais qui, sur le tableau découpé dans un cadre réel, font toujours descendre à l'air libre et comme à ciel ouvert un rayon tout divin qui pose sa lumière au fronton et éclaire le contraste), sans remonter jusqu'à eux, qu'ils aient nom Homère ou Moschus, Bion ou Léonidas de Tarente, et pour en venir à des peintures plus préméditées, est-ce autre chose, dites-le-nous, qu'ont toujours fait ces mêmes écrivains dont vous ne craignez pas de vous réclamer? Et Saint Simon d'abord, à côté des portraits tout atroces et calomniés d'un Noailles ou d'un Harlay, quels grands coups de pinceau n'a-t-il pas pour nous montrer, dans sa lumière et sa proportion, la vertu d'un Montal, d'un Beauvilliers, d'un Rancé, d'un Chevreuse? Et, jusque dans cette «Comédie humaine», ou soi-disant telle, où M. de Balzac, avec une suffisance qui prête à sourire, prétend tracer des «scènes (en réalité toutes fabuleuses) de la vie parisienne et de la vie de province» (lui, l'homme incapable d'observer s'il en fut), en regard et comme en rachat des Hulot, des Philippe Bridau, des Balthazar Claes, comme il les appelle, et à qui vos Narr'Havas et vos Shahabarims n'ont rien à envier, je le confesse, n'a-t-il pas imaginé une Adeline Hulot, une Blanche de Mortsauf, une [Pg 28] Marguerite de Solis?

Certes, on eût bien étonné, et à bon droit, les Jacquemont, les Daru, les Mérimée, les Ampère, tous ces hommes de finesse et d'étude qui l'ont si bien connu et qui ne croyaient pas qu'il y eût besoin, pour si peu, de faire sonner tant de cloches, si on leur avait dit que le spirituel Beyle, à qui l'on doit tant de vues claires et fructueuses, tant de remarques appropriées, passerait romancier de nos jours. Mais enfin, il est encore plus vrai que vous! Mais il y a plus de vérité dans la moindre étude, je dis de Sénac de Meilhan, de Ramond ou d'Althon Shée, que dans la vôtre, si laborieusement inexacte! Tout cela est faux à crier, vous ne le sentez donc pas?

Enfin l'audience est reprise (tout cela est bien dépourvu de circonstances et de détermination), l'avocat de Werner a la parole, et M. Flaubert nous avertit qu'en se tournant vers le président il fait, chaque fois, «une révérence si profonde qu'on aurait dit un diacre quittant l'autel». Qu'il y ait eu de tels avocats, et même au barreau de Paris, «agenouillés», comme dit l'auteur, devant la cour et le ministère public, c'est bien possible. Mais il y en a d'autres aussi—cela, M. Flaubert ne veut pas le savoir—et il n'y a pas si longtemps que nous avons entendu le bien considérable Chaix d'Est-Ange (dont les discours publiés ont perdu non certes toute l'impulsion et le sel, mais l'à propos et le colloque) répondre fièrement à une sommation hautaine du ministère public: «Ici, à la barre, M. l'avocat général et moi, nous sommes égaux, au talent près!» Ce jour-là, l'aimable juriste qui ne pouvait certes trouver autour de lui l'atmosphère, la résonance divine du dernier âge de la République, [Pg 29] avait su pourtant, tout comme un Cicéron, lancer la flèche d'or.

Mais l'action, un moment déprimée, se motive et se hâte. L'accusé est introduit, et d'abord, à sa vue, certaines personnes regrettent (toujours des suppositions!) la richesse qui leur aurait permis de partir au loin avec une femme aimée jadis, à ces heures dont parle le poète, seules dignes d'être vécues et où l'on s'enflamme parfois pour toute la vie, vita dignior œtas! Le morceau, lu à haute voix,—et bien qu'y manque un peu ce ressentiment d'impressions douces et véritables, où se sont laissés aller avec bien de l'agrément un Monselet, un Frédéric Soulié—présenterait assez d'harmonie et de vague:

«Ils auraient connu le cri des pétrels, la venue des brouillards, l'oscillation des navires, le développement des nuées». Mais, je le demande, que viennent faire ici les pétrels? L'auteur visiblement recommence à s'amuser, tranchons le mot, à nous mystifier. On peut n'avoir pas pris ses us en ornithologie et savoir que le pétrel est un oiseau fort commun sur nos côtes, et qu'il n'est nul besoin d'avoir découvert le diamant et fait fortune pour le rencontrer. Un chasseur qui en a souvent poursuivi m'assure que son cri n'a absolument rien de particulier et qui puisse si fort émouvoir celui qui l'entend. Il est clair que l'auteur a mis cela au hasard de la phrase. Le cri du pétrel, il a trouvé que cela faisait bien et, dare-dare, il nous l'a servi. M. de Chateaubriand est le premier qui ait ainsi fait entrer dans un cadre étudié des détails ajoutés après coup et sur la vérité desquels il ne se montrait pas difficile. Mais lui, même dans son annotation dernière, il avait le don divin, le mot qui dresse l'image en pied, [Pg 30] pour toujours, dans sa lumière et sa désignation, il possédait, comme disait Joubert, le talisman de l'Enchanteur. Ah! postérité d'Atala, postérité d'Atala, on te retrouve partout aujourd'hui, jusque sur la table de dissection des anatomistes! etc. [Pg 31]

Le diamant ne me plaît guère. Je ne lui trouve pas de beauté. Le peu qu'il en ajoute à celle des visages est moins un effet de la sienne qu'un reflet de la leur. Il n'a ni la transparence marine de l'émeraude, ni l'azur illimité du saphir. Je lui préfère le rayon saure de la topaze, mais surtout le sortilège crépusculaire des opales. Elles sont emblématiques et doubles. Si le clair de lune irise une moitié de leur face, l'autre semble teinte par les feux roses et verts du couchant. Nous ne nous divertissons pas tant des couleurs qu'elles nous présentent, que nous ne sommes touchés du songe que nous nous y représentons. À qui ne sait rencontrer au delà de soi-même que la forme de son destin, elles en montrent le visage alternatif et taciturne.

Elles se trouvaient en grand nombre dans la ville où Hermas me conduisit. La maison que nous habitions valait plus par la beauté du site que par la commodité des êtres. La perspective des horizons y était mieux ménagée, que l'aménagement des lieux n'y était bien entendu. Il était plus agréable d'y songer qu'il n'était aisé d'y dormir. Elle était plus pittoresque, que confortable. Accablés par la chaleur pendant le jour, les paons faisaient entendre toute la nuit leur en fatidique et narquois qui, à vrai dire, est plus propice à la rêverie qu'il n'est favorable au sommeil. Le bruit des cloches [Pg 32] empêchait d'en trouver pendant la matinée, à défaut de celui qu'on ne goûte bien qu'avant le jour, un second qui répare au moins dans une certaine mesure la fatigue d'avoir été entièrement privé du premier. La majesté des cérémonies dont leurs sonneries annonçaient l'heure, compensait mal le contretemps d'être réveillé à celle où il convient de dormir, si l'on veut ensuite pouvoir profiter des autres. La seule ressource était alors de quitter la toile des draps et la plume de l'oreiller pour aller se promener dans la maison. L'entreprise, à vrai dire, si elle offrait du charme, présentait aussi du danger. Elle était divertissante sans laisser d'être périlleuse. On aimait encore mieux en répudier le plaisir que d'en poursuivre l'aventure. Les parquets que M. de Séryeuse avait rapportés des îles étaient multicolores et disjoints, glissants et géométriques. Leur mosaïque était brillante et inégale. Le dessin de ses losanges, tantôt rouges et tantôt noirs, offrait aux regards un plus plaisant spectacle que la boiserie ici exhaussée, là rompue, ne garantissait aux pas une promenade assurée.

L'agrément de celle qu'on pouvait faire dans la cour n'était pas acheté par tant de risques. On y descendait vers midi. Le soleil chauffait les pavés, ou la pluie dégouttait des toits. Parfois le vent faisait grincer la girouette. Devant la porte close, monumentale et verdie, un Hermès sculpté donnait à l'ombre qu'il projetait la forme de son caducée. Les feuilles mortes des arbres voisins descendaient en tournoyant jusqu'à ses talons et repliaient sur les ailes de marbre leurs ailes d'or. Votives et pansues, des colombes venaient se percher dans les voussures de l'archivolte ou sur l'ébrasement du piédestal, [Pg 33] et en laissaient souvent tomber une boule fade, écailleuse et grise. Elle venait aplatir sur le gravier ou sur le gazon sa masse intermittente et grenue, et poissait de l'herbe qu'elle avait été celle dont abondait la pelouse et dont ne manquait pas l'allée de ce que M. de Séryeuse appelait son jardin.

Lemoine venait souvent s'y promener.

C'est là que je le vis pour la première fois. Il paraissait plutôt ajusté dans la souquenille du laquais qu'il n'était coiffé du bonnet du docteur. Le drôle pourtant prétendait l'être et en plusieurs sciences où il est plus profitable de réussir qu'il n'est souvent prudent de s'y livrer.

Il était midi quand son carrosse arriva en décrivant un cercle devant le perron. Le pavé résonna des sabots de l'attelage, un valet courut au marchepied. Dans la rue, des femmes se signèrent. La bise soufflait. Au pied de l'Hermès de marbre, l'ombre caducéenne avait pris quelque chose de fugace et de sournois. Pourchassée par le vent, elle semblait rire. Des cloches sonnèrent. Entre les volées de bronze d'un bourdon, un carillon hasarda à contretemps sa chorégraphie de cristal. Dans le jardin, une escarpolette grinçait. Des graines séchées étaient disposées sur le cadran solaire. Le soleil brillait et disparaissait tour à tour. Agatisé par sa lumière, l'Hermès du seuil s'obscurcissait plus de sa disparition qu'il n'eût fait de son absence. Successif et ambigu, le visage marmoréen vivait. Un sourire semblait allonger en forme de caducée les lèvres expiatrices. Une odeur d'osier, de pierre ponce, de cinéraire et de marqueterie s'échappait par les persiennes fermées du cabinet et par la porte entr'ouverte du [Pg 34] vestibule. Elle rendait plus lourd l'ennui de l'heure. M. de Séryeuse et Lemoine continuaient à causer sur le perron. On entendait un bruit équivoque et pointu comme un éclat de rire furtif. C'était l'épée du gentilhomme qui heurtait la cornue de verre du spagirique. Le chapeau à plumes de l'un garantissait mieux du vent que le serre-tête de soie de l'autre. Lemoine s'enrhumait. De son nez qu'il oubliait de moucher, un peu ce morve avait tombé sur le rabat et sur l'habit. Son noyau visqueux et tiède avait glissé sur le linge de l'un, mais avait adhéré au drap de l'autre et tenait en suspens au-dessus du vide la frange argentée et fluente qui en dégouttait. Le soleil en les traversant confondait la mucosité gluante et la liqueur diluée. On ne distinguait plus qu'une seule masse juteuse, convulsive, transparente et durcie; et dans l'éphémère éclat dont elle décorait l'habit de Lemoine, elle semblait y avoir immobilisé le prestige d'un diamant momentané, encore chaud, si l'on peut dire, du four dont il était sorti, et dont cette gelée instable, corrosive et vivante qu'elle était pour un instant encore, semblait à la fois, par sa beauté menteuse et fascinatrice, présenter la moquerie et l'emblème. [Pg 35]

21 décembre 1907.

Dîné avec Lucien Daudet, qui parle avec un rien de verve blagueuse des diamants fabuleux vus sur les épaules de Mme X..., diamants dits par Lucien dans une forte jolie langue, ma foi, à la notation toujours artiste, à l'épellement savoureux de ses épithètes décelant l'écrivain tout à fait supérieur, être malgré tout une pierre bourgeoise, un peu bébête, qui ne serait pas comparable, par exemple, à l'émeraude ou au rubis. Et au dessert, Lucien nous jette de la porte que Lefebvre de Béhaine lui disait ce soir, à lui Lucien, et à l'encontre du jugement porté par la charmante femme qu'est Mme de Nadaillac, qu'un certain Lemoine aurait trouvé le secret de la fabrication du diamant. Ce serait, dans le monde des affaires, au dire de Lucien, tout un émoi rageur devant la dépréciation possible du stock de diamants encore invendu, émoi qui pourrait bien finir par gagner la magistrature, et amener l'internement de ce Lemoine pour le reste de ses jours en quelque in pace, pour crime de lèse-bijouterie. C'est plus fort que l'histoire de Galilée, plus moderne, plus prêtant à l'artiste évocation d'un milieu, et tout d'un coup je vois un beau sujet de pièce pour nous, une pièce où il pourrait y avoir de fortes choses sur la puissance de la haute industrie d'aujourd'hui, puissance [Pg 36] menant, au fond, le gouvernement et la justice, et s'opposant à ce qu'a de calamiteux pour elle toute nouvelle invention. Comme bouquet, on apporte à Lucien la nouvelle, me donnant le dénouement de la pièce déjà ébauchée, que leur ami Marcel Proust se serait tué, à la suite de la baisse des valeurs diamantifères, baisse anéantissant une partie de sa fortune. Un curieux être, assure Lucien, que ce Marcel Proust, un être qui vivrait tout à fait dans l'enthousiasme, dans le bondieusement de certains paysages, de certains livres, un être par exemple qui serait complètement enamouré des romans de Léon. Et après un long silence, dans l'expansion enfiévrée de l'après-dîner, Lucien affirme:—Non, ce n'est pas parce qu'il s'agit de mon frère, ne le croyez pas, monsieur de Goncourt, absolument pas. Mais enfin il faut bien dire la vérité. Et il cite ce trait qui ressort joliment dans le faire miniaturé de son dire: Un jour, un monsieur rendait un immense service à Marcel Proust, qui pour le remercier l'emmenait déjeuner à la campagne. Mais voici qu'en causant, le monsieur, qui n'était autre que Zola, ne voulait absolument pas reconnaître qu'il n'y avait jamais eu en France qu'un écrivain tout à fait grand et dont Saint Simon seul approchait, et que cet écrivain était Léon. Sur quoi, fichtre! Proust oubliant la reconnaissance qu'il devait à Zola l'envoyait, d'une paire de claques, rouler dix pas plus loin, les quatre fers en l'air. Le lendemain on se battait, mais, malgré l'entremise de Ganderax, Proust s'opposait bel et bien à toute réconciliation.» Et tout à coup, dans le bruit des mazagrans qu'on passe, Lucien me fait à l'oreille, avec un geignardement comique, cette révélation: «Voyez-vous, moi, [Pg 37] monsieur de Goncourt, si, même avec la Fourmilière, je ne connais pas cette vogue, c'est que même les paroles que disent les gens, je les vois, comme si je peignais, dans la saisie d'une nuance, avec la même embué que la Pagode de Chanteloup.» Je quitte Lucien, la tête tout échauffée par cette affaire de diamant et de suicide, comme si on venait de m'y verser des cuillerées de cervelle. Et dans l'escalier je rencontre le nouveau ministre du Japon qui, de son air un tantinet avortonné et décadent, air le faisant ressembler au samouraï tenant, sur mon paravent de Coromandel, les deux pinces d'une écrevisse, me dit gracieusement avoir été longtemps en mission chez les Honolulus où la lecture de nos livres, à mon frère et à moi, serait la seule chose capable d'arracher les indigènes aux plaisirs du caviar, lecture se prolongeant très avant dans la nuit, d'une seule traite, aux intermèdes consistant seulement dans le chiquage de quelques cigares du pays enfermés dans de longs étuis de verre, étuis destinés à les protéger pendant la traversée contre une certaine maladie que leur donne la mer. Et le ministre me confesse son goût de nos livres, avouant avoir connu à Hong-Kong une fort grande dame de là-bas qui n'avait que deux ouvrages sur sa table de nuit: la Fille Elisa et Robinson Crusoé.

22 décembre.

Je me réveille de ma sieste de quatre heures avec le pressentiment d'une mauvaise nouvelle, ayant rêvé que la dent qui m'a fait tant souffrir quand Cruet me l'a arrachée, il y a cinq ans, avait repoussé. Et aussitôt Pélagie entre, avec cette nouvelle apportée par Lucien Daudet, nouvelle qu'elle n'était pas venue me dire pour ne pas troubler [Pg 38] mon cauchemar: Marcel Proust ne s'est pas tué, Lemoine n'a rien inventé du tout, ne serait qu'un escamoteur pas même habile, une espèce de Robert Houdin manchot. Voilà bien notre guigne! Pour une fois que la vie plate, envestonnée d'aujourd'hui, s'artistisait, nous jetait un sujet de pièce! À Rodenbach, qui attendait mon réveil, je ne peux contenir ma déception, me reprenant à m'animer, à jeter des tirades déjà tout écrites, que m'avait inspirées la fausse nouvelle de la découverte et du suicide, fausse nouvelle plus artiste, plus vraie, que le dénouement trop optimiste et public, le dénouement à la Sarcey, raconté être le vrai par Lucien à Pélagie. Et c'est de ma part toute une révolte chuchotée pendant une heure à Rodenbach sur cette guigne qui nous a toujours poursuivis, mon frère et moi, faisant des plus grands événements comme des plus petits, de la révolution d'un peuple comme du rhume d'un souffleur, autant d'obstacles levés contre la marche en avant de nos œuvres. Il faut cette fois que le syndicat des bijoutiers s'en mêle! Alors Rodenbach de me confesser le fond de sa pensée, qui serait que ce mois de décembre nous a toujours été malchanceux, à mon frère et à moi, ayant amené nos poursuites en correctionnelle, l'échec voulu par la presse d'Henriette Maréchal, le bouton que j'ai eu sur la langue à la veille du seul discours que j'aie jamais eu à prononcer, bouton ayant fait dire que je n'avais pas osé parler sur la tombe de Vallès, quand c'est moi qui avais demandé à le faire; tout un ensemble de fatalités qui, dit superstitieusement l'homme du Nord artiste qu'est Rodenbach, devrait nous faire éviter de rien entreprendre ce mois-là. Alors, moi [Pg 39] interrompant les théories cabalistiques de l'auteur de Bruges la Morte, pour aller passer un frac rendu nécessaire par le dîner chez la princesse, je lui jette, eh le quittant à la porte de mon cabinet de toilette: «Alors, Rodenbach, vous me conseillez de réserver ce mois-là pour ma mort!» [Pg 40]

Le diamant, lui, se peut extraire à d'étranges profondeurs (1.300 mètres). Pour en ramener la pierre fort brillante, qui seule peut soutenir le feu d'un regard de femme (en Afghanistan, diamant se dit «œil de flamme»), sans fin faudra-t-il descendre au royaume sombre. Que de fois Orphée s'égarera avant de ramener au jour Eurydice! Nul découragement pourtant. Si le cœur faiblit, la pierre est là qui, de sa flamme fort distincte, semble dire: «Courage, encore un coup de pioche, je suis à toi.» Du reste une hésitation, et c'est la mort. Le salut n'est que dans la vitesse. Touchant dilemme. À le résoudre, bien des vies s'épuisèrent au moyen âge. Plus durement se posa-t-il au commencement du vingtième siècle (décembre 1907-janvier 1908). Je raconterai quelque jour cette magnifique affaire Lemoine dont aucun contemporain n'a soupçonné la grandeur, je montrerai ce petit homme, aux mains débiles, aux yeux brûlés par la terrible recherche, juif probablement (M. Drumont l'a affirmé non sans vraisemblance; aujourd'hui encore les Lemoustiers—contraction de Monastère—ne sont pas rares en Dauphiné, terre d'élection d'Israël pendant tout le moyen âge), menant pendant trois mois toute la politique de l'Europe, courbant l'orgueilleuse Angleterre à consentir un traité de commerce ruineux pour elle, pour sauver ses mines menacées, ses compagnies en [Pg 41] discrédit. Que nous qui livrions l'homme, sans hésiter elle le payerait au poids de sa chair. La liberté provisoire, la plus grande conquête des temps modernes (Sayous, Batbie), trois fois fut refusée. L'Allemand fort déductivement devant son pot de bière, voyant chaque jour les cours de la De Beers baisser, reprenait courage (révision du procès Harden, loi polonaise, refus de répondre au Reichstag). Touchante immolation du juif au long des âges! «Tu me calomnies, obstinément m'accuses de trahison contre toute vraisemblance, sur terre, sur mer (affaire Dreyfus, affaire Ullmo); eh bien! je te donne mon or (voir le grand développement des banques juives à la fin du XXIe siècle), et plus que l'or, ce qu'au poids de l'or tu ne pourrais pas toujours acheter: le diamant.»—Grave leçon; fort tristement la méditais-je souvent durant cet hiver de 1908 où la nature même, abdiquant toute violence, se faisait perfide. Jamais on ne vit moins de grands froids, mais un brouillard qu'à midi même le soleil ne parvenait pas à percer. D'ailleurs, une température fort douce,—d'autant plus meurtrière. Beaucoup de morts—plus que dans les dix années précédentes—et, dès janvier, des violettes sous la neige. L'esprit fort troublé de cette affaire Lemoine, qui très justement m'apparut tout de suite comme un épisode de la grande lutte de la richesse contre la science, chaque jour j'allais au Louvre où d'instinct le peuple, plus souvent que devant la Joconde du Vinci, s'arrête aux diamants de la Couronne. Plus d'une fois j'eus peine à en approcher. Faut-il le dire, cette étude m'attirait, je ne l'aimais pas. [Pg 42] Le secret de ceci? Je n'y sentais pas la vie. Toujours ce fut ma force, ma faiblesse aussi, ce besoin de la vie. Au point culminant du règne de Louis XIV, quand l'absolutisme semble avoir tué toute liberté en France, durant deux longues années—plus d'un siècle—(1680-1789), d'étranges maux de tête me faisaient croire chaque jour que j'allais être obligé d'interrompre mon histoire. Je ne retrouvai vraiment mes forces qu'au serment du Jeu de Paume (20 juin 1789). Pareillement me sentais-je troublé devant cet étrange règne de la cristallisation qu'est le monde de la pierre. Ici plus rien de la flexibilité de la fleur qui au plus ardu de mes recherches botaniques, fort timidement—d'autant mieux—ne cessa jamais de me rendre courage: «Aie confiance, ne crains rien, tu es toujours dans la vie, dans l'histoire.» [Pg 43]

L'auteur de le Détour et de le Marché—c'est à savoir M. Henri Bernstein—vient de faire représenter par les comédiens du Gymnase un drame, ou plutôt un ambigu de tragédie et de vaudeville, qui n'est peut-être pas son Athalie ou son Andromaque, son l'Amour veille ou son les Sentiers de la vertu, mais encore est quelque chose comme son Nicomède, qui n'est point, comme vous avez peut-être ouï-dire, une pièce entièrement méprisable et n'est point tout à fait le déshonneur de l'esprit humain. Tant est que la pièce est allée, je ne dirai pas par-dessus les nues, mais enfin est allée aux nues, où il y a un peu d'exagération, mais d'un succès légitime, comme la pièce de M. Bernstein fourmille d'invraisemblances, mais sur un fonds de vérité. C'est par où l'Affaire Lemoine diffère de la Rafale, et, en général, des tragédies de M. Bernstein, comme aussi d'une bonne moitié des comédies d'Euripide, lesquelles fourmillent de vérités, mais sur un fond d invraisemblance. De plus c'est la première fois qu'une pièce de M. Bernstein intéresse des personnes, dont il s'était jusqu'ici gardé. Donc, l'escroc Lemoine, voulant faire une dupe avec sa prétendue découverte de la fabrication du diamant, s'adresse... au plus grand propriétaire de mines de diamants du monde. Comme [Pg 44] invraisemblance, vous m'avouerez que c'est une assez forte invraisemblance. Et d'une. Au moins, pensez-vous que ce potentat, qui a dans la tête toutes les plus grandes affaires du monde, va envoyer promener Lemoine, comme le prophète Néhémie disait du haut des remparts de Jérusalem à ceux qui lui tendaient une échelle pour descendre: Non possum descendere, magnum opus facio. Ce qui serait parler de cire. Pas du tout, il s'empresse de prendre l'échelle. La seule différence est, qu'au lieu d'en descendre, il y monte. Un peu jeune, ce Werner. Ce n'est pas un rôle pour M. Coquelin le cadet, c'est un rôle pour M. Brulé. Et de deux. Notez que ce secret, qui n'est naturellement qu'une poudre de perlimpinpin insignifiante, Lemoine ne lui en fait pas cadeau. Il le lui vend deux millions et encore lui fait comprendre que c'est donné:

Ce qui ne change pas grand'chose, à tout prendre, à l'invraisemblance n° 1, mais ne laisse pas d'aggraver considérablement l'invraisemblance n° 2. Mais enfin, tout coup vaille! Mon Dieu, remarquez que jusqu'ici nous suivons l'auteur qui, en somme, est bon dramatiste. On nous dit que Lemoine a découvert le secret de la fabrication du diamant. Nous n'en savons rien, après tout; on nous le dit, nous voulons bien, nous marchons. Werner, grand connaisseur en diamants, a marché, et Werner, financier retors, a casqué. Nous marchons de plus en plus. Un grand savant anglais, moitié physicien, moitié grand seigneur, un lord [Pg 45] anglais, comme dit l'autre (mais non, madame, tous les lords sont Anglais, donc un lord anglais est un pléonasme; ne recommencez pas, personne ne vous a entendue), jure que Lemoine a vraiment découvert la pierre philosophale. On ne peut pas plus marcher que nous ne marchons. Patatras! voilà les bijoutiers qui reconnaissent dans les diamants de Lemoine des pierres qu'ils lui ont vendues et qui viennent précisément de la mine de Werner. Un peu gros, cela. Les diamants ont encore les marques qu'y avaient mises les bijoutiers. De plus en plus gros:

Lemoine est arrêté, Werner redemande son argent, le lord anglais ne dit plus mot; du coup, nous ne marchons plus, et comme toujours, en pareil cas, nous sommes furieux d'avoir marché et nous passons notre mauvaise humeur sur... Parbleu! l'auteur est là pour quelque chose, je pense. Werner aussitôt demande au juge de faire saisir l'enveloppe où est le fameux secret. Le juge y consent immédiatement. Personne de plus aimable que ce juge. Mais l'avocat de Lemoine dit au juge que la chose est illégale. Le juge renonce aussitôt; personne de plus versatile que ce juge. Quant à Lemoine, il veut absolument aller se balader avec le juge, les avocats, les experts, etc., jusqu'à Amiens où est son usine, pour leur prouver qu'il sait faire du diamant. Et chaque fois que le juge aimable et versatile lui répète qu'il a escroqué Werner, Lemoine répond: «Laissons ce discours et voyons ma balade.» À quoi le juge [Pg 46] peur lui donner la réplique: «La balade, à mon goût, est une chose fade.» Personne de plus versé dans la répertoire moliériste que ce juge. Etc. [Pg 47]

Si Lemoine avait réellement fabriqué du diamant, il eût sans doute contenté par là, dans une certaine mesure, ce matérialisme grossier avec lequel devra compter de plus en plus celui qui prétend se mêler des affaires de l'humanité; il n'eût pas donné aux âmes éprises d'idéal cet élément d'exquise spiritualité sur lequel, après si longtemps, nous vivons encore. C'est d'ailleurs ce que paraît avoir compris avec une rare finesse le magistrat qui fut commis pour l'interroger. Chaque fois que Lemoine, avec le sourire que nous pouvons imaginer, lui proposait de venir à Lille, dans son usine, où l'on verrait s'il savait ou non faire du diamant, le juge Le Poittevin, avec un tact exquis, ne le laissait pas poursuivre, lui indiquait d'un mot, parfois d'une plaisanterie un peu vive[2], toujours contenue par un rare sentiment de la mesure, qu'il ne s'agissait pas de cela, que la cause était ailleurs. Rien, du reste, ne nous autorise à affirmer que même à ce moment où se sentant perdu (dès le mois de janvier, la sentence ne faisant plus de doute, l'accusé s'attachait naturellement à la plus fragile planche de salut) Lemoine ait jamais prétendu qu'il savait fabriquer le diamant. Le lieu où il proposait aux experts de les conduire et que les traductions nomment «usine», d'un mot qui a pu [Pg 48] prêter au contresens, était situé à l'extrémité de la vallée de plus de trente kilomètres qui se termine à Lille. Même de nos jours, après tous les déboisements qu'elle a subis, c'est un véritable jardin, planté de peupliers et de saules, semé de fontaines et de fleurs. Au plus fort de l'été, la fraîcheur y est délicieuse. Nous avons peine à imaginer aujourd'hui qu'elle a perdu ses bois de châtaigniers, ses bosquets de noisetiers et de vignes, la fertilité qui en faisait au temps de Lemoine un séjour enchanteur. Un Anglais qui vivait à cette époque, John Ruskin, que nous ne lisons malheureusement que dans la traduction d'une platitude pitoyable que Marcel Proust nous en a laissée, vante la grâce de ses peupliers, la fraîcheur glacée de ses sources. Le voyageur sortant à peine des solitudes de la Beauce et de la Sologne, toujours désolées par un implacable soleil, pouvait croire vraiment, quand il voyait étinceler à travers les feuillages leurs eaux transparentes, que quelque génie, touchant le sol de sa baguette magique, en faisait ruisseler à profusion le diamant. Lemoine, probablement, ne voulut jamais dire autre chose. Il semble qu'il ait voulu, non sans finesse, user de tous les délais de la loi française, qui permettaient aisément de prolonger l'instruction jusqu'à la mi-avril, où ce pays est particulièrement délicieux. Aux haies, le lilas, le rosier sauvage, l'épine blanche et rose sont en fleurs et tendent au long de tous les chemins une broderie d'une fraîcheur de tons incomparable, où les diverses espèces d'oiseaux de ce pays viennent mêler leurs chants. Le loriot, la mésange, le rossignol à tête bleue, quelquefois le bengali, se répondent de branche en [Pg 49] branche. Les collines, revêtues au loin des fleurs roses des arbres fruitiers, se déploient sur le bleu du ciel avec des courbes d'une délicatesse ravissante. Aux bords des rivières qui sont restées le grand charme de cette région, mais où les scieries entretiennent aujourd'hui à toute heure un bruit insupportable, le silence ne devait être troublé que par le brusque plongeon d'une de ces petites truites dont la chair assez insipide pourtant est pour le paysan picard le plus exquis des régals. Nul doute qu'en quittant la fournaise du Palais de justice, experts et juges n'eussent subi comme les autres l'éternel mirage de ces belles eaux que le soleil à midi vient vraiment diamanter. S'allonger au bord de la rivière, saluer de ses rires une barque dont le sillage raye la soie changeante des eaux, distraire quelques bribes azurées de ce gorgerin de saphir qu'est le col du paon, en poursuivre gaiement de jeunes blanchisseuses jusqu'à leur lavoir en chantant un refrain populaire[3], tremper dans la mousse du savon un pipeau taillé dans le chaume à la façon de la flûte de Pan, y regarder perler des bulles qui unissent les délicieuses couleurs de l'écharpe d'iris et appeler cela enfiler des perles, former parfois des [Pg 50] chœurs en se tenant par la main, écouter chanter le rossignol, voir se lever l'étoile du berger, tels étaient sans doute les plaisirs auxquels Lemoine comptait convier les honorables MM. Le Poittevin, Bordai et consorts, plaisirs d'une race vraiment idéaliste, où tout finit par des chansons, où dès la fin du dix-neuvième siècle la légère ivresse du vin de Champagne paraît trop grossière encore, où l'on ne demande plus la gaieté qu'à la vapeur qui, de profondeurs parfois incalculables, monte à la surface d'une source faiblement minéralisée.

Le nom de Lemoine ne doit pas d'ailleurs nous donner l'idée d'une de ces sévères obédiences ecclésiastiques qui l'eussent rendu lui-même peu accessible à ces impressions d'une poésie enchanteresse. Ce n'était probablement qu'un surnom, comme on en portait souvent alors, peut-être un simple sobriquet que les manières réservées du jeune savant, sa vie peu adonnée aux dissipations mondaines, avaient tout naturellement amené sur les lèvres des personnes frivoles. Au reste il ne semble pas que nous devions attacher beaucoup d'importance à ces surnoms, dont plusieurs paraissent avoir été choisis au hasard, probablement pour distinguer deux personnes qui sans cela eussent risqué d'être confondues. La plus légère nuance, une distinction parfois tout à fait oiseuse, conviennent alors parfaitement au but que l'on se propose. La simple épithète d'aîné, de cadet, ajoutée à un même nom, semblait suffisante. Il est souvent question dans les documents de cette époque d'un certain Coquelin aîné qui paraît avoir été une sorte de personnage proconsulaire, peut-être un riche [Pg 51] administrateur à la manière de Crassus ou de Murena. Sans qu'aucun texte certain permette d'affirmer qu'il eût servi en personne, il occupait un rang distingué dans l'ordre de la Légion d'honneur, créé expressément par Napoléon pour récompenser le mérite militaire. Ce surnom d'aîné lui avait peut-être été donné pour le distinguer d'un autre Coquelin, comédien de mérite, appelé Coquelin cadet, sans qu'on puisse savoir s'il existait entre eux une différence d'âge bien réelle. Il semble qu'on ait voulu seulement marquer par là la distance qui existait encore à cette époque entre l'acteur et le politicien, l'homme ayant rempli des charges publiques. Peut-être tout simplement voulait-on éviter une confusion sur les listes électorales.

... Une société où la femme belle, où le noble de naissance pareraient leur corps de vrais diamants serait vouée à une grossièreté irrémédiable. Le mondain, l'homme à qui suffisent le sec bon sens, le brillant tout superficiel que donne l'éducation classique, s'y plairait peut-être. Les âmes vraiment pures, les esprits passionnément attachés au bien et au vrai y éprouveraient une insupportable sensation d'étouffement. De tels usages ont pu exister dans le passé. On ne les reverra plus. À l'époque de Lemoine, selon toute apparence, ils étaient depuis longtemps tombés en désuétude. Le plat recueil de contes sans vraisemblance qui porte le titre de Comédie humaine de Balzac n'est peut-être l'œuvre ni d'un seul homme ni d'une même époque. Pourtant son style informe encore, ses idées tout empreintes d'un absolutisme suranné nous permettent d'en placer la publication deux siècles au moins avant Voltaire. Or, Mme de Beauséant qui, dans ces fictions d'une insipide sécheresse, [Pg 52] personnifie la femme parfaitement distinguée, laisse déjà avec mépris aux femmes des financiers enrichis de paraître en public ornées de pierres précieuses. Il est probable qu'au temps de Lemoine la femme soucieuse de plaire se contentait de mêler à sa chevelure des feuillages où tremblait encore quelque goutte de rosée, aussi étincelante que le diamant le plus rare. Dans le centon de poèmes disparates appelé Chansons des rues et des bois, qui est communément attribué à Victor Hugo, quoiqu'il soit probablement un peu postérieur, les mots de diamants, de perles, sont indifféremment employés pour peindre le scintillement des goutelettes qui ruissellent d'une source murmurante, parfois d'une simple ondée. Dans une sorte de petite romance érotique qui rappelle le Cantique des Cantiques, la fiancée dit en propres termes à l'Époux qu'elle ne veut d'autres diamants que les gouttes de la rosée. Nul doute qu'il s'agisse ici d'une coutume généralement admise, non d'une préférence individuelle. Cette dernière hypothèse est, d'ailleurs, exclue d'avance par la parfaite banalité de ces petites pièces qu'on a mises sous le nom d'Hugo en vertu sans doute des mêmes considérations de publicité qui durent décider Cohélet (l'Ecclésiaste) à couvrir du nom respecté de Salomon, fort en vogue à l'époque, ses spirituelles maximes.

Au reste, qu'on apprenne demain à fabriquer le diamant, je serai sans doute une des personnes les moins faites pour attacher à cela une grande importance. Cela tient beaucoup à mon éducation. Ce n'est guère que vers ma quarantième année, aux séances publiques de la Société des Études juives, que j'ai rencontré quelques-unes des [Pg 53] personnes capables d'être fortement impressionnées par la nouvelle d'une telle découverte. À Tréguier, chez mes premiers maîtres, plus tard à Issy, à Saint-Sulpice, elle eût été accueillie avec la plus extrême indifférence, peut-être avec un dédain mal dissimulé. Que Lemoine eût ou non trouvé le moyen de faire du diamant, on ne peut imaginer à quel point cela eût peu troublé ma sœur Henriette, mon oncle Pierre, M. Le Hir ou M. Carbon. Au fond, je suis toujours resté sur ce point-là, comme sur bien d'autres, le disciple attardé de saint Tudual et de saint Colomban. Cela m'a souvent conduit à commettre, dans toutes les choses qui regardent le luxe, des naïvetés impardonnables. À mon âge, je ne serais pas capable d'aller acheter seul une bague chez un bijoutier. Ah! ce n'est pas dans notre Trégorrois que les jeunes filles reçoivent de leur fiancé, comme la Sulamite, des rangs de perles, des colliers de prix, sertis d'argent, «vermiculata argento». Pour moi, les seules pierres précieuses qui seraient encore capables de me faire quitter le Collège de France, malgré mes rhumatismes, et prendre la mer, si seulement un de mes vieux saints bretons consentait à m'emmener sur sa barque apostolique, ce sont celles que les pêcheurs de Saint-Michel-en-Grève aperçoivent parfois au fond des eaux, par les temps calmes, là où s'élevait autrefois la ville d'Ys, enchâssées dans les vitraux de ses cent cathédrales englouties.

... Sans doute des cités comme Paris, Londres, Paris-Plage, Bucarest, ressembleront de moins en moins à la ville qui apparut à l'auteur présumé du IVe Évangile, et qui était bâtie d'émeraude, [Pg 54] d'hyacinthe, de béryl, de chrysoprase, et des autres pierres précieuses, avec douze portes formées chacune d'une seule perle fine. Mais l'existence dans une telle ville nous ferait vite bâiller d'ennui, et qui sait si la contemplation incessante d'un décor comme celui où se déroule l'Apocalypse de Jean ne risquerait pas de faire périr brusquement l'univers d'un transport au cerveau? De plus en plus le «fundabo te in sapphiris et ponam jaspidem propugnacula tua et omnes terminos tuos in lapides desiderabiles» nous apparaîtra comme une simple parole en l'air, comme une promesse qui aura été tenue pour la dernière fois à Saint-Marc de Venise. Il est clair que s'il croyait ne pas devoir s'écarter des principes de l'architecture urbaine tels qu'ils ressortent de la Révélation et s'il prétendait appliquer à la lettre le «Fundamentum primum calcedonius..., duodecimum amethystus», mon éminent ami M. Bouvard risquerait d'ajourner indéfiniment le prolongement du boulevard Haussmann.

Patience donc! Humanité, patience. Rallume encore demain le four éteint mille fois déjà d'où sortira peut-être un jour le diamant! Perfectionne, avec une bonne humeur que peut t'envier l'Éternel, le creuset où tu porteras le carbone à des températures inconnues de Lemoine et de Berthelot. Répète inlassablement le sto ad ostium et pulso, sans savoir si jamais une voix te répondra: «Veni, veni, coronaberis». Ton histoire est désormais entrée dans une voie d'où les sottes fantaisies du vaniteux et de l'aberrant ne réussiront pas à t'écarter. Le jour où Lemoine, par un jeu de mots exquis, a appelé pierres précieuses une simple goutte d'eau qui ne valait que par sa [Pg 55] fraîcheur et sa limpidité, la cause de l'idéalisme a été gagnée pour toujours. Il n'a pas fabriqué de diamant: il a mis hors de conteste le prix d'une imagination ardente, de la parfaite simplicité de cœur, choses autrement importantes à l'avenir de la planète. Elles ne perdraient de leur valeur que le jour où une connaissance approfondie des localisations cérébrales et le progrès de la chirurgie encéphalique permettraient d'actionner à coup sûr les rouages infiniment délicats qui mettent en éveil la pudeur, le sentiment inné du beau. Ce jour-là, le libre penseur, l'homme qui se fait une haute idée de la vertu, verrait la valeur sur laquelle il a placé toutes ses espérances subir un irrésistible mouvement de dépréciation. Sans doute, le croyant, qui espère échanger contre une part des félicités éternelles une vertu qu'il a achetée à vil prix avec des indulgences, s'attache désespérément à une thèse insoutenable. Mais il est clair que la vertu du libre penseur ne vaudrait guère davantage le jour où elle résulterait nécessairement du succès d'une opération intracranienne.

Les hommes d'un même temps voient entre les personnalités diverses qui sollicitent tour à tour l'attention publique des différences qu'ils croient énormes et que la postérité n'apercevra pas. Nous sommes tous des esquisses où le génie d'une époque prélude à un chef-d'œuvre qu'il n'exécutera probablement jamais. Pour nous, entre deux personnalités telles que l'honorable M. Denys Cochin et Lemoine les dissemblances sautent aux yeux. Elles échapperaient peut-être aux Sept Dormants, s'ils s'éveillaient une seconde fois du sommeil où ils s'endormirent sous l'empereur Decius et qui ne devait durer que [Pg 56] trois cent soixante-douze ans. Le point de vue messianique ne saurait plus être le nôtre. De moins en moins la privation de tel ou tel don de l'esprit nous apparaîtra comme devant mériter les malédictions merveilleuses qu'il a inspirées à l'auteur inconnu du Livre de Job. «Compensation», ce mot, qui domine la philosophie d'Emerson, pourrait bien être le dernier mot de tout jugement sain, le jugement du véritable agnostique. La comtesse de Noailles, si elle est l'auteur des poèmes qui lui sont attribués, a laissé une œuvre extraordinaire, cent fois supérieure au Cohélet, aux chansons de Béranger. Mais quelle fausse position ça devait lui donner dans le monde! Elle paraît d'ailleurs l'avoir parfaitement compris et avoir mené à la campagne, peut-être non sans quelque ennui[4], une vie entièrement simple et retirée, dans le petit verger qui lui sert habituellement d'interlocuteur. L'excellent chanteur Polin, lui, manque peut-être un [Pg 57] peu de métaphysique; il possède un bien plus précieux mille fois, et que le fils de Sirach ni Jérémie ne connurent jamais: une jovialité délicieuse, exempte de la plus légère trace d'affectation, etc. [Pg 58]

[2]Procès, tome II passim, et notamment pays, etc.

[3]Quelques-uns de ces chants d'une délicieuse naïveté nous ont été conservés. C'est généralement une scène empruntée à la vie quotidienne que le chanteur retrace gaiement. Seuls les mots de Zizi Panpan, qui les coupent presque toujours à intervalles réguliers, ne présentent à l'esprit qu'un sens assez vague. C'était sans doute de pures indications rythmiques destinées à marquer la mesure pour une oreille qui eût été sans cela tentée de l'oublier, peut-être même simplement une exclamation admirative, poussée à la vue de l'oiseau de Junon, comme tendrait à le faire croire ces mots plusieurs fois répétés les plumes de paon, qui les suivent à peu d'intervalle.

[4]On peut se demander si cet exil était bien volontaire et s'il ne faut pas plutôt voir là une de ces décisions de l'autorité analogue à celle qui empêchait Mme de Staël de rentrer en France, peut-être en vertu d'une loi dont le texte ne nous est pas parvenu et qui défendait aux femmes d'écrire. Les exclamations mille fois répétées dans ces poèmes avec une insistance si monotone: «Ah! partir! ah! partir! prendre le train qui siffle en bondissant!» (Occident.) «Laissez-moi m'en aller, laissez-moi m'en aller.» (Tumulte dans l'aurore.) «Ah! Laissez-moi partir.» (Les héros.) «Ah! rentrer dans ma ville, voir la Seine couler entre sa noble rive. Dire à Paris: je viens, je reprends, j'arrive!» etc., montrent bien qu'elle n'était pas libre de prendre le train. Quelques vers où elle semble s'accommoder de sa solitude: «Et si déjà mon ciel est trop divin pour moi», etc., ont été évidemment ajoutés après coup pour tâcher de désarmer par une soumission apparente les rigueurs de l'Administration.

Mariage de Talleyrand-Périgord.—Succès remportés par les Impériaux devant Château-Thierry, fort médiocres.—Le Moine, par la Mouchi, arrive au Régent.—Conversation que j'ai avec M. le duc d'Orléans à ce sujet. Il est résolu de porter l'affaire au duc de Guiche.—Chimères des Murat sur le rang de prince étranger.—Conversation du duc de Guiche avec M. le duc d'Orléans sur Le Moine, au parvulo donné à Saint-Cloud pour le roi d'Angleterre voyageant incognito en France.—Présence inouïe du comte de Fels à ce parvulo.—Voyage en France d'un infant d'Espagne, très singulier.

Cette année-là vit le mariage de la bonne femme Blumenthal avec L. de Talleyrand-Périgord dont il a été maintes fois parlé, avec force éloges, et très mérités au cours de ces Mémoires. Les Rohan en firent la noce où se trouvèrent des gens de qualité. Il ne voulut pas que sa femme fût assise en se mariant, mais elle osa la housse sur sa chaise et se fit incontinent appeler duchesse de Montmorency, dont elle ne fut pas plus avancée. La campagne continua contre les Impériaux qui malgré les révoltes d'Hongrie, causées par la cherté du pain, remportèrent quelques succès devant Château-Thierry. Ce fut là qu'on [Pg 59] vit pour la première fois l'indécence de M. de Vendôme traité publiquement d'Altesse. La gangrène gagna jusqu'aux Murat et ne laissait pas de me causer des soucis contre lesquels je soutenais difficilement mon courage si bien que j'étais allé loin de la cour, passer à la Ferté la quinzaine de Pâques en compagnie d'un gentilhomme qui avait servi dans mon régiment et était fort considéré par le feu Roi, quand la veille de Quasimodo un courrier que m'envoyait Mme de Saint-Simon me rendit une lettre par laquelle elle m'avisait d'être à Meudon dans le plus bref délai qu'il se pourrait, pour une affaire d'importance, concernant M. le duc d'Orléans. Je crus d'abord qu'il s'agissait de celle du faux marquis de Ruffec, qui a été marquée en son lieu; mais Byron l'avait écumée, et par quelques mots échappés à Mme de Saint-Simon, de pierreries et d'un fripon appelé Le Moine, je ne doutai plus qu'il ne s'agît encore d'une de ces affaires d'alambics qui, sans mon intervention auprès du chancelier, avaient été si près de faire—j'ose à peine à l'écrire—enfermer M. le duc d'Orléans à la Bastille. On sait en effet que ce malheureux prince, n'ayant aucun savoir juste et étendu sur les naissances, l'histoire des familles, ce qu'il y a de fondé dans les prétentions, l'absurdité qui éclate dans d'autres et laisse voir le tuf qui n'est que néant, l'éclat des alliances et des charges, encore moins l'art de distinguer dans sa politesse le rang plus ou moins élevé, et d'enchanter par une parole obligeante qui montre qu'on sait le réel et le consistant, disons le mot, l'intrinsèque des généalogies, n'avait jamais su se plaire à la cour, s'était vu abandonné par la suite de ce dont il s'était détourné d'abord, tant et si loin qu'il en était [Pg 60] tombé, encore que premier prince du sang, à s'adonner à la chimie, à la peinture, à l'Opéra, dont les musiciens venaient souvent lui apporter leurs livres et leurs violons qui n'avaient pas de secrets pour lui. On a vu aussi avec quel art pernicieux ses ennemis, et par-dessus tous le maréchal de Villeroy, avaient usé contre lui de ce goût si déplacé de chimie, lors de la mort étrange du dauphin et de la dauphine. Bien loin que les bruits affreux qui avaient été alors semés avec une pernicieuse habileté par tout ce qui approchait la Maintenon eussent fait repentir M. le duc d'Orléans de recherches qui convenaient si peu à un homme de sa sorte, on a vu qu'il les avait poursuivies avec Mirepoix, chaque nuit, dans les carrières de Montmartre, en travaillant sur du charbon qu'il faisait passer dans un chalumeau où, par une contradiction qui ne se peut concevoir que comme un châtiment de la Providence, ce prince qui tirait une gloire abominable de ne pas croire en Dieu m'a avoué plus d'une fois avoir espéré voir le diable.

Les affaires du Mississipi avaient tourné court et le duc d'Orléans venait, contre mon avis, de rendre son inutile édit contre les pierreries. Ceux qui en possédaient, après avoir montré de l'empressement et éprouvé de la peine à les offrir, préfèrent les garder en les dissimulant, ce qui est bien plus facile que pour l'argent, de sorte que malgré tous les tours de gobelets et diverses menaces d'enfermerie, la situation des finances n'avait été que fort peu et fort passagèrement améliorée. Le Moine le sut et pensa faire croire à M. le duc d'Orléans qu'elle le serait s'il le persuadait qu'il était possible de fabriquer du diamant. Il espérait du même [Pg 61] coup flatter par là les détestables goûts de chimie de ce prince et qu'il lui ferait ainsi sa cour. C'est ce qui n'arriva pas tout de suite. Il n'était pourtant pas difficile d'approcher M. le duc d'Orléans pourvu qu'on n'eût ni naissance, ni vertu. On a vu ce qu'étaient les soupers de ces roués d'où seule la bonne compagnie était tenue à l'écart par une exacte clôture. Le Moine, qui avait passé sa vie, enterré dans la crapule la plus obscure et ne connaissait pas à la cour un homme qui se put nommer, ne sut pourtant à qui s'adresser pour entrer au Palais Royal; mais à la fin, la Mouchi en fit la planche. Il vit M. le duc d'Orléans, lui dit qu'il savait faire du diamant, et ce prince, naturellement crédule, s'en coiffa. Je pensai d'abord que le mieux était d'aller au Roi par Maréchal. Mais je craignis de faire éclater la bombe, qu'elle n'atteignit d'abord celui que j'en voulais préserver et je résolus de me rendre tout droit au Palais Royal. Je commandai mon carrosse, en pétillant d'impatience et je m'y jetai comme un homme qui n'a pas tous ses sens à lui. J'avais souvent dit à M. le duc d'Orléans que je n'étais pas homme à l'importuner de mes conseils, mais que lorsque j'en aurais, si j'osais dire, à lui donner, il pourrait penser qu'ils étaient urgents et lui demandais qu'il me fît alors la grâce de me recevoir de suite car je n'avais jamais été d'une humeur à faire antichambre. Ses valets les plus principaux me l'eussent évité, du reste, par la connaissance que j'avais de tout l'intérieur de sa cour. Aussi bien me fit-il entrer ce jour-là sitôt que mon carrosse se fût rangé dans la dernière cour du Palais Royal, qui était toujours remplie de ceux à qui l'accès eût dû en être interdit, depuis que, par une honteuse prostitution de toutes les [Pg 62] dignités et par la faiblesse déplorable du Régent, ceux des moindres gens de qualité, qui ne craignaient même plus d'y monter en manteaux longs, y pouvaient pénétrer aussi bien et presque sur le même rang que ceux des ducs. Ce sont là des choses qu'on peut traiter de bagatelles, mais auxquelles n'auraient pu ajouter foi ceux des hommes du précédent règne, qui, pour leur bonheur, sont morts assez tôt pour ne les point voir. Aussitôt entré auprès du régent que je trouvai sans un seul de ses chirurgiens ni de ses autres domestiques, et après que je l'eusse salué d'une révérence fort médiocre et fort courte qui me fut exactement rendue:—Eh bien, qu'y a-t-il encore? me dit-il d'un air de bonté et d embarras.—Il y a, puisque vous me commandez de parler, Monsieur, lui dis-je avec feu en tenant mes regards fichés sur les siens qui ne les purent soutenir, que vous êtes en train de perdre auprès de tous le peu d'estime et de considération—ce furent là les termes dont je me servis—qu'a gardé pour vous le gros du monde.