Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert. Ein im Original unleserlicher Name wurde durch *** ersetzt.

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.

Von

A. Fendrich

Mit 8 Tafeln und zahlreichen Textabbildungen nach Originalaufnahmen

Sechste Auflage

Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

Copyright 1920 by

Franckh'sche Verlagshandlung

Stuttgart

Druck der Stuttgarter Vereins-Buchdruckerei.

Meinem guten Kameraden

in Treue

Weihnachten 1912

Der Verfasser

| Seite | |

| Allgemeines und Historisches. | |

| Das Wandern, ja das Wandern | 5 |

| Aus alten Scharteken | 12 |

| Von der Heimat | 16 |

| Zur Psychologie des Wanderns. | |

| Vom Rhythmus der Jahreszeiten | 19 |

| Allerlei Heimatschutz | 24 |

| Schauen, nicht schwärmen | 28 |

| Wenn wir uns selbst im Lichte stehen | 30 |

| Vom Horchen in der Stille | 33 |

| Vom Überhopsen | 37 |

| Wie man wandern soll. | |

| Mit Kindern | 41 |

| Vom Kränzewinden | 43 |

| Einsam, zweisam, dreisam oder in Scharen? | 45 |

| Der Wanderschuh als Erzieher | 47 |

| Was man braucht. | |

| Des Wanderers Kleid | 51 |

| Der Rucksack | 53 |

| Von den Schuhen und den Füßen | 55 |

| Vom Essen und vom Trinken | 58 |

| Vom Knipsen | 63 |

| Menschlich-Allzumenschliches. | |

| Aphorismen | 70 |

| Menschen | 73 |

| Hinaus! | 76 |

| An die jungen Männer | 80 |

| An die jungen Mädchen | 81 |

| Vom neuen Wandern. | |

| Von Wiesen und Bäumen | 83 |

| Vom Wald | 86 |

| Von der Heide, der Marsch und der Geest | 89 |

| Wie man Städte ansehen soll | 94 |

| Die deutschen Lande | 99 |

| An die Alten und die Jungen | 106 |

| Die Natur. (Ein Schlußwort) | 109 |

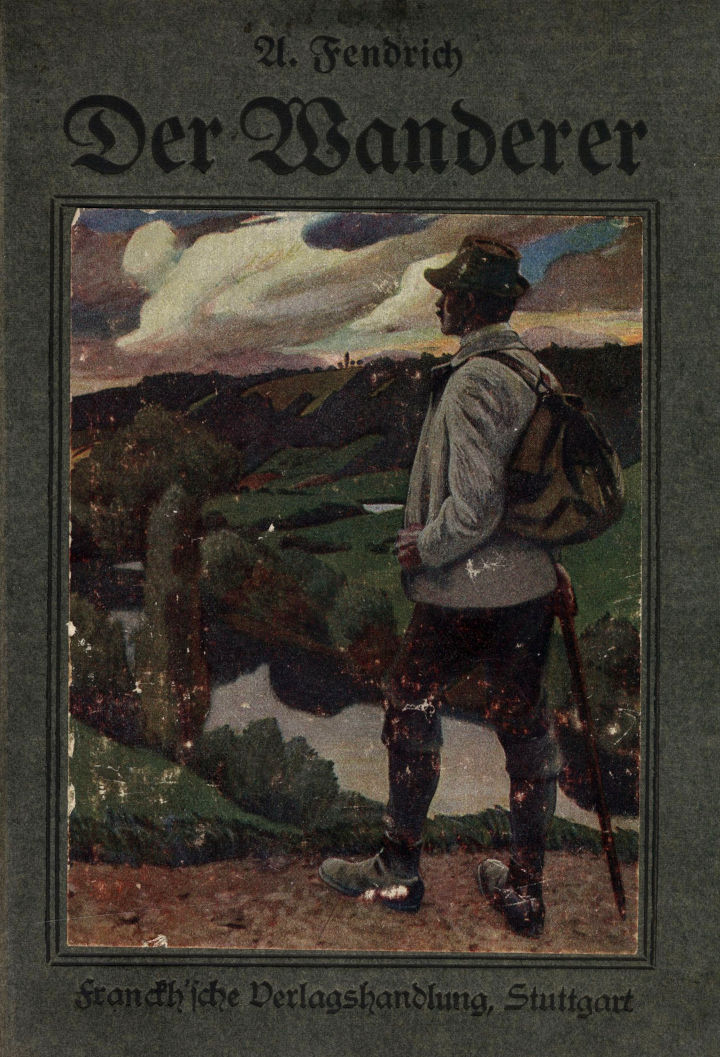

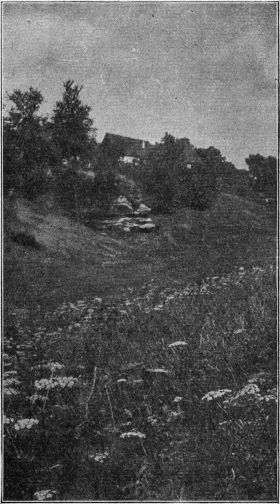

Phot. Ad. Saal.

Wandervögel.

Schlicht, fast dürftig kommen sie dahergezogen, die fünf Wörtlein im alten Liede »vom Wandern«, ja »vom Wandern« – und bergen unter ihrem unscheinbaren Gewande ganze Welten. Stürmisch und laut jubelnd, dann wieder mit gedankenschwerer Bedächtigkeit oder vor sich hinschlendernd mit leichten Sinnen, dann aber auch einmal ausschreitend in festem Schritt stämmiger Männlichkeit und schließlich leise auf den Zehenspitzen gehend und geheimnisvoll nickend und mahnend, so kommen sie immer anders wieder im Kehrreim des Liedes, die tiefen, schlichten, kleinen Worte.

Was ist's, das aus ihnen singt wie helle, hohe Knabenstimmen an einem keuschen, kühlen Taumorgen? Was ist's, das aus der Zeile schwingt wie dumpfes Geläut von versunkenen Glocken? Was klingt aus ihnen wie klarer, harter Männergesang von rauhem Felsenweg herab? Und was ringt sich aus ihnen los und nickt und winkt wie verborgene Weisheit?

Es ist das Leben, das brausende und sausende, das liebe und trübe; das Leben, in dem nicht weit von den Wiegen die Särge stehen; das Leben, das Glück und Leid nebeneinander auf die gleiche Bank gesetzt hat; das Leben, wo der Männerklarheit sentimentale Schwäche ins Handwerk pfuscht und wo die Weisheit nicht[6] so weit von der Narrheit wohnt, daß sich die beiden nicht die Hände reichen könnten.

Mensch sein, das heißt nicht nur Kämpfer, sondern auch Wanderer sein. In allen Dingen. Wer nicht gelernt hat, alles als Wanderer anzusehen, mit hellen, unbestechlichen Augen, aber auch mit dem warmen Glanz der Güte; wer nicht weiß, stets vor sich hinzusehen auf den Pfad und dessen Hindernisse, anstatt die Nase in der Luft zu tragen; wer nicht ohne Wehmut und ohne Haß alles hinter sich lassen kann, Schönes und Häßliches, an dem er einmal vorbeigeschritten ist, der kennt nicht das Geheimnis des Wanderns.

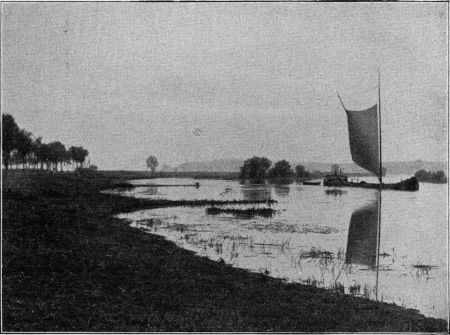

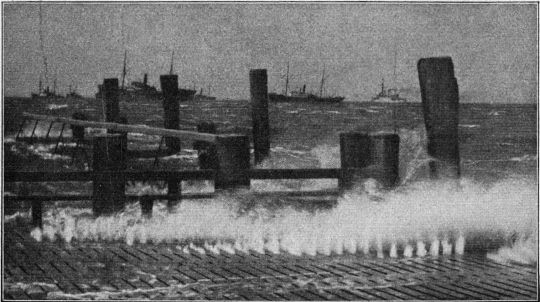

Phot. R. Hilbert, Rathenow.

Gewitterstimmung an der Havel.

Leicht und hell sollen wir wandern: über Berg und Tal, im Ringen um die Anhöhe einer befreienden Weltanschauung, im Kampf um Brot und Heim, wie auch im dunkeln, dumpfen Gedränge der feindlichen Gewalten in unserer Brust; immer sollen wir Wanderer sein, vom Frühling bis in den Winter unseres Lebens. Immer müssen wir bereit stehen mit gegürteten Lenden und dem Stab in der Hand, weiter zu gehen, vorwärts zu dringen und aufwärts.

So ist das Leben oder soll es sein. Leben sollen wir und streben, nicht kleben.

Das müßte aber ein schlechter Wanderer sein, der immer nur Sonnenschein und linde Lüfte erwartete für seine Fahrten und es nicht erfahren hätte, daß Regen und Sturm und Nebel und Kälte nichts sind als gütige Gaben, die wir mit ebenso dankbaren Händen nehmen sollten wie die Himmelsbläue und die Balsamdüfte[7] der guten Tage. Denn wir werden der ganzen Herrlichkeit des strahlenden Himmelslichts nur inne, weil es nicht immer scheint. Alles Immerwährende wird Zustand. Und »Zustand« – hat Goethe einmal gesagt – »ist ein grauenhaftes Wort«. Leider ist in der Zeit des Goethedienstes das Wort fast unbekannt. Jeder Zustand, auch der schönste, wird auf die Dauer gähnende Langeweile. Wer einmal eine lange Prozession wolkenloser Sonnentage im weiten Süden über sich ergehen lassen mußte, der weiß erst recht den wirren Wechsel unseres Klimas zu schätzen. Nur ständiger Wechsel ist beglückendes Leben, und das Wandern beglückt und entzückt uns nur aus dem gleichen Grunde.

Das Wandern von allem zu allem im Weltall, das allein erhält das Leben und läßt es nicht versinken. Das Eisenmolekül wandert durch die Adern unserer Schläfen; der elektrische Funke wandert in seinem rasenden Tempo durch die Meere von Erdteil zu Erdteil; die Berge wandern, langsam abbröckelnd, in Jahrmillionen durch die Flüsse in die Ebene und ins Meer; und unsere Mutter Erde wandert seit Jahrmilliarden dankbar und treu um ihre Lebenspenderin – die Sonne.

Das monotone Motto der ständigen Bewegung, wie es der griechische Weise in den zwei Worten: »Alles fließt« geprägt hat, müßte farbiger und richtiger heißen: »Alles wiegt, alles wogt, alles wandert.«

»Das Wandern, ja das Wandern!«

Da kommen sie schon wieder, die fünf klugen, kleinen Worte, wohlgemut und froh. Und es ist auf einmal, als ob ein Tor aufgeschlagen würde, durch das wir aus dumpfer Enge weit hinaussehen in die sonnige Welt; es ist, als ob wir einen einsam über Hügelhöhen schreitend erblickten, einen Wandergesellen, der, aller Abenteuer gewärtig, frohgemut den Stecken schwingt und in die reinen Lüfte singt, was seine Brust erfüllt. Das Wehen und das Rauschen des Walddoms, das übermütige Geglucker der kleinen Wiesenquellen, das Bimmeln und Läuten ziehender Herden – alles das lebt in den fünf kleinen Worten. Sie singen vom Frohlocken eines heimlichen Königskindes, das sich verlaufen hatte und in Gefangenschaft geraten war und nun jubelt über die wiedergewonnene Freiheit – des heimlichen Königskindes, das sich nun wieder tragen lassen darf von den Wogen eines größeren Lebens, auf denen es neue Fahrten wagt nach neuen Ufern.

Denn zu den Wogen gehört das Wagen. Etwas einsetzen können, das ist der wirklichen Menschen Lust. Das Leben ist umsonst, der Tod ist umsonst, und da ist es doch verständlich, daß wir uns nicht[8] lumpen lassen wollen und auch mit etwas herausrücken. Und was haben wir zu geben. Nichts als das Leben.

Das macht die Wanderfahrten kühner Menschen so wunderbar, daß sie aus der stumpfen Behaglichkeit ausziehen auf gefahrvolle Entdeckungsreisen, deren Ertrag erst durch den ständigen Einsatz ihres Lebens seinen ganzen, großen Wert erhält.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.

Heimkehr.

Die Klage über die Leerheit und Öde des Daseins in so vielen Berufen, besonders in Beamtenkreisen, rührt nicht zum mindesten daher, daß das Leben dieser Unzufriedenen geregelt ist wie ein langweilig pendelndes Uhrwerk. Wenn sie einmal aufgezogen sind, dann wissen sie genau, wie der Tag verläuft, wie ihre Karriere sein wird, wann sie befördert und wann sie pensioniert werden, um »in Ruhe« ihre letzten Tage genießen zu können. Das Unerwartete, das Unerhörte, kurz das Abenteuer spielt in ihrem wohlregistrierten Leben keine Rolle mehr. Ihre Existenz ist ein unveränderliches Programm mit festliegenden Nummern. Ihr Dasein ist so sicher eingeschachtelt, daß es nicht wundernehmen kann, wenn die Sehnsucht nach nervenpeitschenden Sensationen und nach einem schrillen Gegenklang zu ihrem inhaltlosen Normaldasein gerade in diesen Kreisen nichts Ungewöhnliches ist. Das Leben unendlich vieler tüchtiger Menschen ist so »ordentlich«, so grauenhaft ordentlich geworden, daß Unordentlichkeiten bis zu starken Exzessen in aller Heimlichkeit als Ausgleich dienen müssen.

Was wäre für diese Armen das Wandern, ja das Wandern?

Die Lust nach Unvorhergesehenem und der Drang nach zeitweiliger Verrückung des normalen Ablaufs der Dinge nimmt in unserer Zeit deshalb so beängstigend ab, weil wir nichts mehr wissen von dem leichten Sinn und dem sonnigen Humor derer, denen das Wandern eine Kunst war und die auch durch des Lebens Gefilde lieber tanzend schritten als keuchend. Da muß ich an meinen alten[9] Onkel Schang denken, der sein Leben lang ein Wagnergesell war und bis über die Siebzig hinaus wandernd Europa durchzog, von Schweden bis nach Italien und von Paris bis in die Türkei. Er rührte, was nicht unwichtig ist, bis zum fünfzigsten Jahr keine geistigen Getränke an und arbeitete überall nur so lange, bis er wieder einige Monate lang ein freies Leben führen konnte. Alle paar Jahre kam er einmal ins Heimatdorf, aber lange hielt er es nicht aus. Seine alten Kameraden fragten ihn zu viel, und er war sein Lebtag nie fürs viele Reden. Als sie ihn aber einmal gar zu zäh ausforschten, warum er wieder in der Welt umherfahren wolle, er, ein so geschickter Krummholz, der zu Hause doch ein schönes Geld verdienen könnte, da hob er den Zeigefinger in die Höhe und hielt einen seiner ganz seltenen kleinen Vorträge: »Schaut,« sagte er, »es gibt halt zweierlei Menschen auf der Erde: wir, die wandern, und ihr, die andern! Ihr seid einfach ein wenig zu kurz gekommen. Euch fehlt halt etwas, wißt ihr was?« Natürlich brachten's die Zuhörer nicht heraus, was er meinte, und der Onkel Schang fuhr fort: »Euch fehlt das große W! Alles Große fängt mit einem W an. Das große W ist das erste, was wir schon von der Geburt an kennen lernen: Das Weh!« Die Bauern lachten, er aber fuhr ganz ernst weiter: »Die Welt fängt mit einem großen W an und der Wald und das Wandern und die Weibervölker und die Wunder, von denen ihr nichts versteht; und die Weisheit, die ihr noch lange nicht mit Löffeln gefressen habt, wenn ihr's auch meint; und die Wahrheit, die ich euch jetzt um die Ohren schlage!« Er machte eine Pause und sagte zuletzt ganz leise: »Und der Wein!« Denn er hatte bei dieser Rede die Fünfzig schon überschritten.

So wird's mit dem Onkel Schang schon gewesen sein wie mit dem Taglöhner, von dem die Ebner-Eschenbach erzählt. Er war ein lustiger Geselle, spielte gern die Laute und wurde im Dorf für einen Taugenichts gehalten. Er starb zu gleicher Zeit wie ein anderer Sohn des Dorfes, der in die Welt gegangen und ein berühmter Schriftsteller und Dichter geworden war. Beide wurden zu gleicher Stunde begraben. Kein Mensch gab dem »Dorflumpen« die letzte Ehre. Da trat eine große, schöne Frau in wallendem Gewand an sein Grab, legte einen Lorbeerzweig auf den Tannensarg und sagte mit einer Stimme, wie sie nur den Göttinnen eigen ist: »Das war ein Dichter!« Dann ging sie hinüber an das Grab des berühmten Mannes, das von einer großen Menschenmenge umstanden war, schritt auf den reichgeschmückten Sarg zu, blickte die Menschenmenge ruhig an und sprach: »Das war ein Taglöhner!«

Ja, die Dichter, die haben's mit dem Wandern. Wenn sie durch Wald und Felder ziehen, dann offenbart sich ihnen das Leben. Aber ein anderes. Es wird schon so sein, daß es mehr als eines gibt; nicht im Jenseits, von dem wir nichts wissen, sondern im Diesseits.

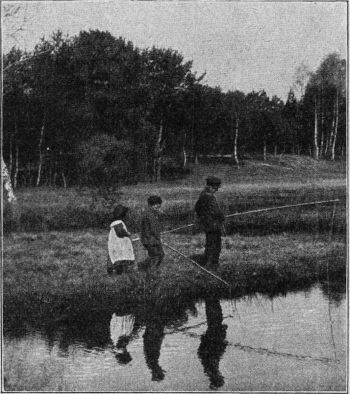

Phot. R. Hilbert, Rathenow.

Letzte Sonnenstrahlen im Heidewald.

Ich weiß einen Arzt, der nie eine Rose in seinem Garten schneidet, ohne das Messer vorher so gut geschliffen zu haben, als ob er es bei der Operation eines seiner Patienten brauchte. Und ich weiß einen großen deutschen Maler, der von der wehmutvollen Gebärde einer alten Silberpappel am Bodensee so ergriffen wurde, daß ihm ein paar Tränen über die Wangen rollten. Und ich weiß einen Dichter, den einmal nach einem fröhlichen Gelage in einer kühlen Weinlaube am Schwäbischen Meer einige zu Gast geladene Bekannte fragten, was er eigentlich über Gott und die Natur denke. »Blödsinnige Frage!« Das war zunächst seine Antwort. Als sie aber nicht abließen, gab er nach und sagte: »Na ja, wenn ich eben einmal draußen herumlaufe und nicht an blühenden Büschen und Hecken vorbeikomme, ohne ihnen mit der Hand über die Schöpfe zu fahren und ihnen ein gutes Wort zu sagen, dann, na ja, dann spür' ich eben[11] etwas.« Die anderen sahen ihn, was nicht allein von den zu vielen Schoppen kam, starr und verständnislos an; der Dichter aber ärgerte sich darüber, daß er doch nachgegeben und Perlen verschleudert hatte, und fügte seiner Antwort noch vier kraftvolle Worte hinzu, an denen wir jedoch lieber in raschem Schritt und Tritt vorüberwandern wollen.

Und zu guter Letzt, da die fünf kleinen, wissenden Wörtchen hören, daß von Dichtern die Rede ist, kommen sie noch einmal auf leisen Zehen herbeigeschlichen und sagen still und feierlich:

»Das Wandern, ja das Wandern!«

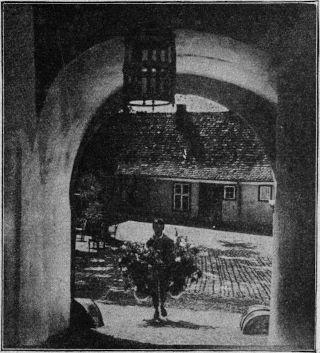

Phot. W. Groothoff.

Fahrende Scholaren.

Und wieder geht ein Tor auf, und ich sehe, wie ein anderer Dichter, der erst vor kurzem heimgegangen ist und von dessen Existenz die Welt jetzt erst durch seine posthumen Werke erfahren hat, zusammen mit mir in einer warmen Sommernacht ausruht auf einer weiten Bergwiese. Wir sahen in das Zucken und Lodern der Welten am Himmelszelt und schwiegen miteinander. Da kam ihn auf einmal die übermütige Laune derer an, die mit lebendiger Seele sterben, und er sagte: »Eigentlich sind wir doch hier nirgends als in einer Weltallsherberge – Allerweltsherberge«, korrigierte er sich lachend. »Diejenigen, welche zu tief in der Kreide stehen oder sich der Hausordnung nicht fügen wollen, werden nach mehrmaliger Verwarnung hinausgeworfen vom Hausknecht – dem Herrn Mors. Ich meine immer, sie lassen mich nicht mehr lange sitzen.« So sprach er mit tragischem Humor! Er wußte, wie es um ihn stand. Dann spürte ich seine Hand an der meinigen und hörte seine immer noch metallen klingende Stimme einen Reim sagen wie eine Strophe, die aus einem neuen Wanderlied in die warme Sternennacht hinausklang:

Bald darauf ging er, ein kosmischer Wanderer. Wir aber, die anderen, die noch nicht so weit sind, wollen zuerst einmal das Wandern auf unserem Stern und auf gutgesohlten, irdischen Stiefeln erlernen.

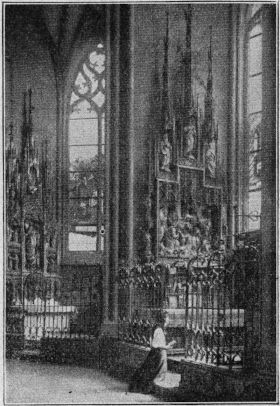

Phot. Fidelis Mayer, Altötting.

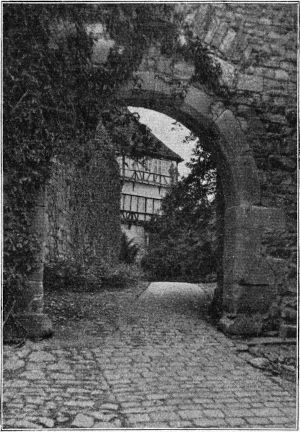

Portal einer Schloßkapelle in Burghausen.

Der Sinn zum Wandern kann nicht erworben werden, auch nicht durch die Mitgliedschaft zu einem der vielen Wandervereine, wie sie jetzt unter dem warmen Regen der »Naturbewegung« aus dem Boden schießen. Es ist mit dem Wandern wie mit dem Glauben. Es muß etwas Angeborenes sein, ein Geschenk – wenn man will, eine Gnade. Daß die moderne Naturschwärmerei ein Erzeugnis unserer Großstadtkultur ist und daß dabei oft nur das Abenteuer, wie zum Beispiel eine im Heuschober zugebrachte Nacht, den Hauptreiz bildet, das wissen alle Nüchternen. Im Grunde ist das modische Wandern eigentlich nur die Reflexbewegung der in öden Straßen, steinernen Mietkasernen und im Gewirr eines mit Licht- und Schallreklame arbeitenden Großhandels ermüdeten Menschen. Wer wollte das leugnen? Der Mensch der Großstadt streckt eben wie ein Kind die sehnsüchtigen Hände hinaus nach den Blumen und Bächen und Vögeln und Schmetterlingen eines verlorenen Paradieses.

Aber erklärt das alles?

Haben denn vor anderthalb Jahrhunderten die tobenden Universalgenies und die schmachtenden Werthers der »Sturm- und Drangperiode« nicht auch versucht, ihren Weltschmerz und ihre stürmischen Leidenschaften zu vergessen und zu ertränken im wonnigen Meer der blühenden Feldeinsamkeiten und im beredten Schweigen des Waldgeflüsters? Und all das, obwohl die lächerliche Ländlichkeit des Verkehrs in den Kleinstädten jener Zeit nicht so nervenzerrüttend war, daß der Durst nach dem »Busen der Natur« daraus hätte entstehen können. Das war die Zeit, wo man nach Einbruch der Nacht sich ohne Laterne im Schmutz auch der hochansehnlichsten Straßen von Residenzstädten nicht zurechtfinden konnte, und wo die damaligen Stadtpläne mit ihrem heimeligen Durcheinander von lauschig duftenden Gärten und kühl verschwiegenen Häusern geradezu ein Ideal für die heute so bescheiden gewordene Gartenbewegung darstellten.

Das Wandern steckt dem Menschen eben von Anbeginn an in den Gliedern. Als Adam seine erste, überraschend schnell nötig gewordene Reise antrat – wer weiß, ob ihm trotz des Abschiedsschmerzes schließlich nicht das Herz aufgegangen ist ob all des Neuen, was er zu sehen bekam?! Um so mehr, als er seine Freude teilen und sie dergestalt doppelt genießen konnte. Wenn man es innewerden will, daß das Wandern eine alte Sucht, vielleicht auch eine alte Tugend eines Teils der Menschen ist, so braucht man nur die ersten Bücher aufzuschlagen, darinnen von der Menschheit Glück und Schmerz die Rede ist, den Pentateuch, die alten Propheten und – ja nicht zu vergessen – das Hohelied des Königs Salomo und die Weisheit des Jesus Sirach. Wenn es da irgendwo einmal ans Wandern geht, sei es bei dem Auszug aus Ägypten, was immerhin schon eine ganz ansehnliche Leistung gewesen sein muß, oder wenn der junge Tobias mit seinem kleinen Schnauzer und dem inkognito ihm als Führer dienenden Erzengel auf die Brautschau geht, jedesmal weiß der Chronist mit den einfachen Mitteln jener wuchtigen, schlichten Sprache eine Reisestimmung zwischen die Zeilen hinzuzaubern, wie sie eben nur der geborene Wanderer kennt und wie sie mit ihrem vorausleuchtenden Schein alles noch viel schöner vorauserleben läßt, als es in der Wirklichkeit wird. Und – wohlgemerkt, die alten Mannen des Volkes Israel, die ja später das Wandern wie kein anderes Volk sozusagen als Schicksal lernen mußten, verstanden sich auf das genußfreudige, anspruchslose Wandern, ohne großes Getöse zu machen, und hatten dabei die Augen immer weit offen. Ich habe für diejenigen, die[14] es nicht für Wert halten oder nicht die Zeit haben, die Originale selber nachzulesen, an anderer Stelle (im Kapitel vom Rhythmus der Jahreszeiten) Proben von Naturschilderungen im Alten Testament gegeben. Denn – darüber sollten wir uns klar sein – Wandern ohne eine innige Aufnahme der Natureindrücke durch ein »unbescholtenes, freies Auge«, wie es Gottfried Keller so wundervoll einfach nennt, das ist kein Wandern.

In unserer germanischen Literatur sind die Beweise eines hochentwickelten Wandersinns zahlreich genug für jene Lust am Wandern, die nur eine andere Art von Frömmigkeit ist. Diese Frömmigkeit hat sich bei unseren Altvordern besonders in der Vergeistigung und in der plastischen Gestaltung der Naturgewalten und Naturschönheiten in Zwergen und Kobolden, Halbgöttern und Riesen, Waldfeen und Göttern gezeigt und ist nichts anderes als die Empfindung der eigenen Kleinheit und das Streben über sich hinaus. Der »Wanderer« – wie oft tritt Wodan unter diesem Namen auf! – was will er anderes, als das All liebend in sich aufnehmen und in das dunkle Haus des eigenen, trotz seiner Göttlichkeit der Zeit und dem Raum unterworfenen Wesens die Lichtfluten und Farbenwellen der ganzen Schöpfung einströmen lassen?!

Wir besitzen in irischen Heldengedichten, die erst vor kurzer Zeit entdeckt wurden, Naturschilderungen von einer überraschenden Innigkeit. Dagegen sind alle historischen Urkunden, die über Wanderungen ganzer Völker oder auch einzelner Persönlichkeiten, besonders von Dichternaturen aus der Zeit von der Völkerwanderung bis zum 12. Jahrhundert, vorliegen, fast ohne jede Andeutung dafür, daß das Anschauen der Natur als Genuß empfunden wurde. Das Naturgefühl, d. h. der bewußte sehnsüchtige Drang, über das eigene Dasein hinaus nun am Leben der ganzen Schöpfung teilzunehmen, flammt erst mit Franz von Assisi und dann allerdings mit einer Gewalt auf, wie sie nur zu erklären ist aus der jahrhundertelangen Unterdrückung eines menschlich seelischen Bedürfnisses.

Die Technik des Wanderns und ihre Beschreibung in alten Scharteken, deren die meisten aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen, lassen in ihrer spießbürgerlichen Umständlichkeit und in der altjüngferlichen Schreckhaftigkeit vermuten, daß die vorangehende Zeit der Renaissance mit ihrer ausgeprägten Wirklichkeitsphilosophie für Natur nicht viel übrig hatte. Daß dieser Sinn bei den Menschen der Renaissance stark zurückgegangen ist, darauf läßt u. a. auch die dürftige Behandlung der Landschaft in den[15] großen Erzeugnissen der bildenden Kunst jener Zeit schließen, die eigentlich nur »den Menschen« kannte. Der Dreißigjährige Krieg und die darauffolgende Zeit des deutschen Barocks haben ihr übriges getan zur Vernichtung des erwachten Naturempfindens. Was wir dann später aus den Denkwürdigkeiten berühmter Leute aus dem 18. Jahrhundert kennen – ich denke gerade an die Ängste der Markgräfin von Bayreuth, der Schwester des alten Fritz, als sie »durch die fürchterlich beengenden Schluchten« des uns heute so sanft erscheinenden Thüringer Ländchens fuhr – und was wir aus ähnlichen zeitgenössischen Schilderungen wissen, das ist für uns Menschen des Wanderns und Reisens, der Hochtouristik und der großen geographischen Entdeckungen einfach von erfrischendem Humor.

Nicht weniger bekömmlich, besonders beim Eingeregnetsein in Gasthäusern oder Hütten oder als mittelbar wirkende Anregung vor Touren, ist das Lesen von alten Schmökern, wie z. B. »Die Kunst des Reysens im Schweyzergebirge« (1794) oder die Beschreibung der Fahrt, welche die Abgeordneten zum ersten badischen Landtag im Jahre 1806 vom Bodensee nach Karlsruhe zu unternehmen hatten, bei welcher Gelegenheit »außer vier höchlichst ermattenden Reysetagen in der Extrapost so an die sechzig Reichsgulden benebst Trinkgeldern« draufgingen.

Alles das und vieles andre soll dem Leser nur zum Bewußtsein bringen, daß wir am Anfang einer ganz neuen Periode der Naturbetrachtung stehen und daß für uns bei aller Hochachtung vor dem hohen Stand vieler Naturbeschreibungen von Dichtern vergangener Zeiten das meiste doch zu den alten »Scharteken« gehört. Wir befinden uns eben auf der Schwelle einer Zeit, in deren Tempeln nicht nur einzelnen Bevorzugten, sondern einem großen Teil des Volkes die Tore geöffnet werden zu zergliedernd-populärwissenschaftlichem Erkennen der Natur als einheitlicher Schöpfung (was hat in dieser Richtung nicht allein schon die Kosmosgesellschaft getan!) wie auch zu seelischer Aufnahme der Naturschönheiten als Mittel der Daseinsbereicherung. Jedes soziale Streben, das dem industriellen Proletariat mit der Verkürzung der Arbeitszeit auch den Ersatz für grobsinnliches Genießen gibt, wirkt von selbst in dieser Richtung. Uns muß die analytisch erkannte Natur wieder erlebte Offenbarung werden, so wie es Byron in einem für unsere rasche Zeit nun auch schon zur »Scharteke« gewordenen Buche aussprach:

Was seit Jahrhunderten und Jahrtausenden von Menschen, die Augen hatten, zu sehen, in alten Scharteken gesagt wurde, das muß endlich einmal für uns Kulturmenschen eroberte und festgehaltene Wirklichkeit werden. Sonst sind wir auch auf diesem Gebiet nicht Erfüller, sondern Vergeuder dessen, was die Vorzeit uns vorgearbeitet hat. Denn wir sollen nicht mehr als blinde Bettler, sondern als sehende Herren einer reichen Schöpfung dankbar über die Erde schreiten.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.

Es ist eine eigene Sache mit der Heimat. So viele, die alles im Vaterlande über die Maßen gut eingerichtet fanden, solange ihr großes Bedürfnis nach Ellenbogenraum nicht beeinträchtigt wurde durch lieblose Mitmenschen von ähnlicher Gemütsveranlagung, wandten in späteren Jahren der Heimat den Rücken, klagten über »die hohen Steuern« und ähnliche »Mißstände« und kamen schließlich in dem Gedanken an ihre zunehmende Arterienverkalkung nicht mehr aus ausländischen Kurorten heraus. Sie lebten im Winter in Ägypten und im Sommer in der Nähe des Nordpols, und ihre Sonne ging ihnen manchmal unter hinter trübem Gewölke irgendwo in der Fremde.

Tafel I

Rud. Lichtenberg phot.

Pappelallee in Norddeutschland

W. Bandelow phot.

Abend auf der Elbe

Andere sind in der Jugend voll von gerechter Empörung gegen die Heimat, suchen die Wahrheit und die Liebe und womöglich[17] auch ihr Auskommen jenseits der deutschen Grenzpfähle, aber eines schönen Tages empfinden sie das unwiderstehliche Bedürfnis, sich vom Schneider ihres Vaterstädtchens – ja gerade von dem – einen neuen Anzug anmessen zu lassen, oder wieder einmal Knackwürste mit Kartoffelsalat zu essen, so wie früher bei der Mutter. Wenn sie dann nach tage- oder wochenlanger Reise zu Hause angekommen sind, finden sie die scharfsinnigsten Gründe zu immer neuen Verschiebungen der Abreise. Die Nachbarn nicken wissend mit dem Kopfe und blinzeln einander zu: »Aha, das Heimweh!« Der Heimgefundene nimmt aber am zunehmenden Goldglanz, der sich über die Wiesen und Wälder und Dörfer seiner Jugendstreifereien legt, wahr, daß er erst am Entdecken der Heimat ist. Und dann kommt eine selige Zeit. Dann wird alles Alte – die kleinen tosenden Bergbäche, aus deren Granitblöcken man als Sekundaner und als neuer Prometheus uneinnehmbare Burgen bauen wollte; die alten, langweiligen Flußdämme, auf denen man im Sturm und Regen hinraste, weil man sich für den unglücklichsten Menschen in der Welt hielt; die wenigen der von den »Anforderungen der Neuzeit« verschont gebliebenen alten Winkel und Gassen der Vaterstadt, die einem damals so trostlos langweilig und uninteressant vorkamen – all dies Alte wird neu und schöner. Eine ebenso unverstandene wie grenzenlose Dankbarkeit zieht einem durch das Herz, nur dafür, daß man gerade hier, in dieser Heimat, in diesem Winkel, im Wirbel des brausenden Lebens ins Dasein geschoben wurde.

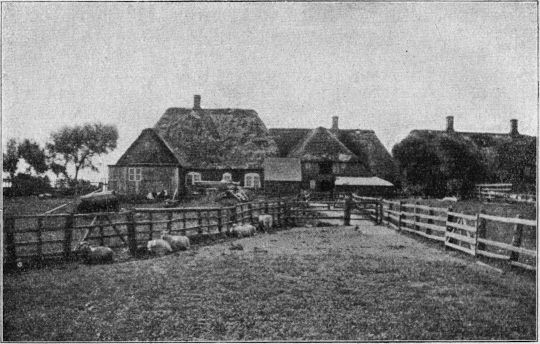

Zur Verfügung gestellt vom Verein Naturschutzpark.

Schnuckenhirte in der Lüneburger Heide.

Dieses Stück vom Hängen am Engen ist eine der starken Wurzeln, ohne die der Mensch nicht werden kann. Die Bodenständigkeit ist aber kein Hindernis dafür, daß die Krone des Baums sich ausbreite, weit über den Wurzelgrund hinaus. Das Weltbürgertum ist für lange noch nur eine Sache der Seele, und auch die echte Demokratie ist vorerst nur im Reich des Geistes möglich. In dieser Welt der Erscheinungen hat alles Internationale seine Grenzen schon in der einfachen Tatsache der Stammes- und Rassenverschiedenheit der Menschen. Deshalb sind wir außer Alemannen, Schwaben, Märkern, Friesen usw. zunächst Deutsche. Und die Entdeckung Deutschlands ist – obwohl sogar die beiden Pole keine »weißen Stellen« auf der Weltkarte mehr sind – für die weitaus meisten Wanderer noch eine Tat der Zukunft. Wir kennen es nicht, unser Vaterland. So viele Dichter auch schon gesungen haben von der Schönheit der deutschen Lande, man hat im besten Falle gefühlvoll mitgesungen, alle die Lieder: »Von Frankreich bis zum Böhmerwald« und »Von dem Nordmeer bis zur Etsch«, aber gesehen, sehen wollen haben es wenige, auch die nicht, die es vermocht hätten. »Dann lieber schon was Richtiges!« hieß es. Die Schweiz, Italien oder neuerdings auch Indien und Japan.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.

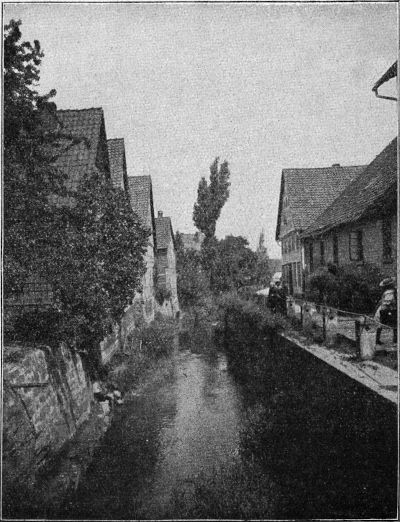

Vorfrühling am Bach.

Vor wenigen Tagen erst habe ich gelesen, was einer unserer feinsten Wanderer und besten Erzähler, Hermann Hesse, über seine[19] indische Fahrt berichtet hat. Es war so viel Kühlheit, so viel vom Sichfremdfühlen in der Schilderung all der östlich-südlichen Pracht; sein Herz ging erst auf, als er auf dem höchsten Berg Ceylons in herber, großer Felsenlandschaft, umzogen von gewaltigen Wolkengebilden, die wer weiß was alles an Sturm und Donner, an Blitz und Licht gebären wollten, wieder an die Größe unserer nordischen Heimat erinnert wurde, »darin wir uns das verlorene Paradies selber bauen müssen, weil wir dort im alten Eden fremd geworden sind«. – Gott sei Dank, hätte ich fast gesagt zu dieser ergebenen Entschlossenheit des wehmütigen, wenn auch klaren Heimatsuchers und Dichters.

Wir fangen wieder an, etwas vom ewigen und beglückenden Wechsel der Dinge zu verstehen, obwohl uns die farbenschreiende Eintönigkeit des Stadtlebens die Sinne zur Wahrnehmung des Gewöhnlichsten in der Erscheinungswelt langsam geraubt hat. Wir ahnen es wieder, daß Leben nichts als Bewegung und Bewegung nichts als Wechsel ist. In der modernen Tanzkunst wird der Rhythmus, der nichts ist als bewußt geleiteter und organisch geordneter Wechsel, als Erlöser von Gedankenflucht und ähnlichen allgemein verbreiteten Nervenübeln, d. h. unrhythmisch ablaufenden unbeherrschten Körperfunktionen, mit Erfolg verwendet. Die Statistik entdeckt auf allen Lebensgebieten den Rhythmus als wichtiges Gesetz.

Aber vom großen Rhythmus der Jahreszeiten, der besonders in unserer gemäßigten Zone die unterschiedlichsten Bewegungskurven aufweist, kennt die Menschheit, als Ganzes genommen, vorerst nur das grob Sinnfällige, die gegenseitige Erhöhung aller Schönheitsunterschiede. In den vier Jahreszeiten wird zwar auch schon vom harmlosen Gemüte genossen, aber die leisen Übergänge und die zahllosen verstohlenen Kostümwechsel, an denen sich die Natur in jeder Jahreszeit ergötzt, die sind auch Wanderern von langjähriger Vereinsvergangenheit immer noch mit mehr als sieben Siegeln verschlossen. Da gibt's nur eine Hilfe: »Schauen lernen!«

In meiner Heimat fängt's schon an im Vorfrühling, wenn der müde Winter mit dem jungen Lenz seinen Strauß ausficht, und man, wie einmal Goethe seiner Frau v. Stein schrieb, »im streichenden Februarwind den kommenden Frühling riechen kann«.[20] Da blühen bei uns neben schmutzigen Schneezungen ganz schüchtern die ersten blaßgelben Primeln, und in den vom Schneewasser der Berge dunkeln Bächen lassen sich die goldenen Sumpfdotterblumen rütteln, daß man nicht weiß, ob's ihnen dabei eigentlich angst oder wohl ist. Am Rande dunkler Wälder, die in ahnungsvollem Schweigen darauf warten, was denn da wieder kommen will, schluchzen sehnsüchtige Drosseln, die sich nichts mehr weismachen lassen von dem immer schwächer werdenden Tyrannen, obwohl er noch jeden Morgen mit Schneeschauern, seinen letzten Rückzugskanonaden, dem leisen Knospen in allen Tälern bange machen will. Vorsichtig nimmt der große Himmelsmaler von seiner Palette vorerst einmal nur die ganz lichten, dünnen Farben: blasses Smaragdgrün für die sprießenden Wiesen, schüchternes Indischrot für die treibenden Buchenwälder und ein milchiges Blau für das Firmament. Damit lasiert er mehr, als daß er forsch darauflospinselt, denn: man kann nicht wissen!

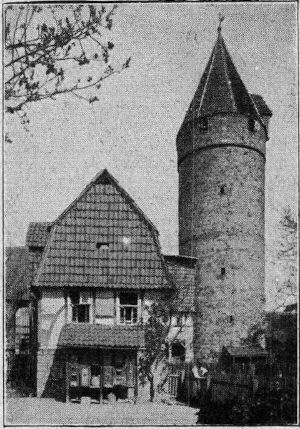

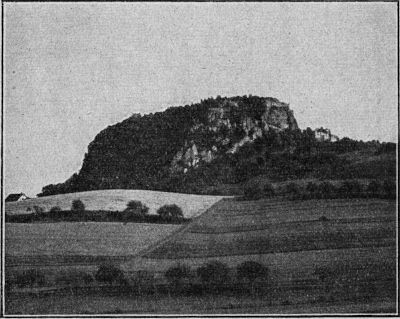

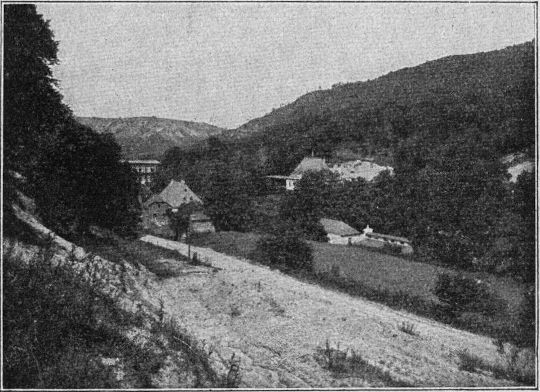

Hohentwiel. Von Norden gesehen.

Aber in irgendeiner lauen, von Feuchtigkeit schwangeren Nacht[21] und gerade dann, wenn natürlich kein Mensch es ahnt, wird heimlich alles neu; zuerst, wie es das Jungfräuliche an sich hat, voll beglückter Verschämtheit, dann aber mit der rasenden Inbrunst und mit der vollen Gewalt der Natur, wenn sie auf nichts mehr aus ist als auf das »Glück des heißen Diebstahls«. Mit satten Farben dringt die Schöpfung ans Licht, und der Himmel feiert wieder Hochzeit mit der alten Mutter Erde, die sich so gut auf die kosmetischen Künste, vielleicht sind es auch kosmische Künste, ewiger Verjüngung versteht.

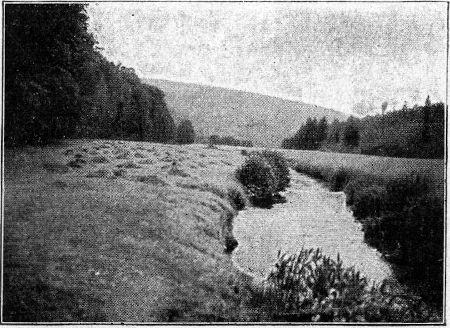

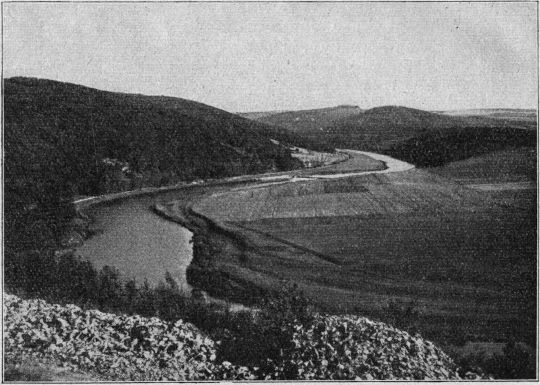

Zur Verfügung gestellt von der Dampfschiffgesellschaft Oberweser, Hameln.

An der Oberweser.

Und während die Ebene sich schmückt, reicher denn eine Braut, haben die Berge alle Arbeit, mitzukommen. Aber wenn sie einmal in Feststimmung sind, dann geht es da droben in flottem Zeitmaß, und kaum ist die letzte Schneegrube versickert, da verwandelt schon die violette Pracht des mannshohen Wolfsmilchlattichs auch die greulichsten Schluchten in zauberhafte Hochzeitssäle für das leichtsinnige Volk der Mücken und Schmetterlinge. Die schwarzen Tannen regnen aus den Wipfeln Wolken von schwefelgelbem Blütenstaub über ihre eigenen Zweige. Kaum hat man sich's versehen, da bräunt sich schon nach einem kurzen heißen Sommer der spärliche Hafer auf den steinigen Feldern. Und noch einmal so lange, dann glühen die roten Beerenbüschel in dem Gezweig der Ebereschen, die überall im Schwarzwald längs der breiten, sauberen Straßen stehen wie Spaliere für heimliche Fürsten der Wanderkunst, unter denen manch einer oft nichts als eine erheblich flickbedürftige[22] Kluft sein eigen nennt. Drunten in der Ebene vollzieht sich die Zeit des Werbens und der Erfüllung in viel majestätischeren Formen. Da wogen zuerst grün, dann blaßgelb und schließlich braungolden die Fruchtfelder, und überall erklingt das Lied vom Reichtum der Natur und der Armut der Menschen, die das Glück überall da suchen, wo es nicht ist, und es fast nicht mehr für menschenwürdig halten, wenn sie sich nicht in allerhand Sommerfrischen mindestens ebenso gelangweilt haben wie innerhalb ihrer eigenen Pfähle, anstatt in ihrer so nahen und für sie doch so unnahbaren Herrlichkeit. Denn sie haben fast alle Augen, die nicht sehen; Augen, vor allem, die nichts davon wissen, daß alles, was man über Bäume, Wolken, Wälder, Bäche sagen kann, nichts ist als dürftiges Wortgestammel. Sie wissen nichts davon, daß auch der ärmlichste Baum keine Viertelstunde lang am gleichen Tage der gleiche ist, und daß der Wind und die Sonne und die Luft und das in ihr verborgen schwebende Wasser und tausend andere Dinge diesen einfachen Baum fast jede Minute verändern und aus ihm ein wechselndes Schauspiel für jede empfängliche Iris machen.

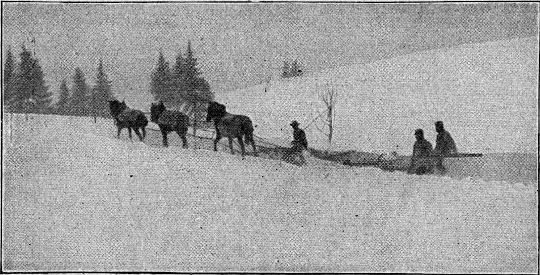

Auch was wir vom Winter wissen, ist nur erst der Anfang und nicht viel mehr, als was der feine Feuilletonist der Bibel, Jesus Sirach, mindestens auch schon wußte: »Durch des Herrn Wort fällt ein großer Schnee, und er läßt es wunderlich durcheinander blitzen, daß sich der Himmel auftut und die Wolken schweben, wie die Vögel fliegen. Er macht durch seine Kraft die Wolken dicht, daß Hagelsteine herausfallen. Durch seinen Willen wehet der Südwind und der Nordwind, und wie die Vögel fliegen, so wenden sich die Winde und wehen den Schnee durcheinander, daß er sich zu Haufen wirft, als wenn sich die Heuschrecken niedertun. Er ist so weiß, daß er die Augen blendet, und das Herz muß sich wundern solches seltsamen Regens. Er schüttet den Reif auf die Erde wie Salz, und wenn es gefriert, so werden Eiszacken wie die Spitzen an den Stecken. Und wenn der kalte Nordwind geht, dann wird das Wasser zu Eis. Wo das Wasser ist, da wehet er überher und zeucht dem Wasser einen Harnisch an.«

So kannte Jesus Sirach in dem Libanonwinter, der um Damaskus herum sich sogar zum Skilaufen eignen soll, die Winterherrlichkeit, die wir jetzt erst entdeckt zu haben glauben, schon vor zweitausend Jahren.

So ist der Wellengang der Jahreszeiten, von dem ich nur ein dürftiges Bild aus der Heimat selbst geben kann, in allen Gauen Deutschlands ein anderer, je nach der Bodengestaltung, dem Wasser- oder Waldreichtum und der Beschaffenheit der Ackererde.[23] Aber in der gleichen Gegend fällt es keinem Frühling ein, genau so Einzug zu halten wie sein Vorfahre des vergangenen Jahres. Und so wie jeder Sommer und Herbst läßt es sich auch kein Winter nehmen, durch angenehme und unangenehme Überraschungen die Menschen immer wieder das alte »πάντα ῥεῖ« (alles fließt) zu lehren. »Mehr Freude!« heißt heute die Parole. Einverstanden. Aber wenn nur jeder Mensch versuchte, anstatt immer in sein Sorgenherz täglich aus dem Fenster heraus die tausend kalendermäßigen und ordnungswidrigen Szenenwechsel seiner allernächsten Umgebung zu beobachten.

Aber jeder Mensch hat sein Steckenpferd, und so ist denn, wo auch das Wandern im Winter zu den trivialsten Alltäglichkeiten gehört, wird das Bekenntnis nicht mißverstanden werden, daß unter den Jahreszeiten meine heimliche Liebe der Winter ist.

Meine eigen heimliche Liebe ist doch die Zeit, wo in heimlichen Nächten die stille weiße Himmelsware des ersten Schnees auf die Welt herabsinkt, alle Ecken und Kanten in der Welt polstert und wattiert, den Wagen das Knarren und den Öfen das Faulenzen vertreibt, den Gäulen vor den Schlitten das Schellenzeug anhängt, und wo in der weißen Einsamkeit über heimliche Waldwiesen sich der erste Jauchzer eines beglückten Schneeschuhmenschen in die helle, kalte Winterluft schwingt. Das ist Tod und Leben zugleich, der weiße Tod um uns und das blutrote Leben in uns. Der schönste Gegentakt im Rhythmus zwischen Mensch und Natur.

Phot. Dr. Biehler.

Phot. Hans Müller-Brauel.

Eine Braut aus der Lüneburger Heide.

Daß die Heimatschutzbewegung eine Kulturangelegenheit von tiefer Bedeutung geworden ist, wird kein ernsthafter Wanderer mehr bestreiten wollen. Der »Heimatschutz« macht so viel im guten von sich reden, daß es nicht von Schaden sein kann, wenn einmal der Empfindung so vieler Stillen im Lande Ausdruck verliehen wird, daß alles Wirken für Heimatschutz vor allem eine Sache persönlicher Begabung in dieser Richtung ist.

Zwei Typen von Heimatschützlern, deren Wirken nach Kräften zu unterbinden die Sache eines jeden Freundes seiner Heimat sein muß, treten in den letzten Jahren besonders stark in den Vordergrund.

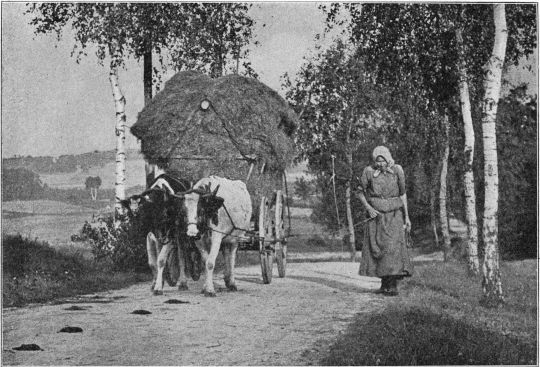

Tafel II

Hofphotograph C. Eberth, Cassel, phot.

Erntezeit in Mitteldeutschland

H. von Seggern phot.

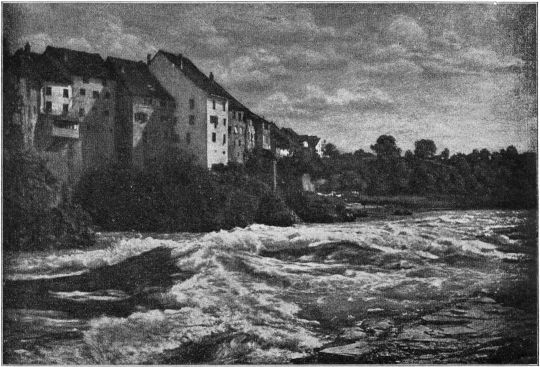

Der Rhein bei Laufenburg

Das sind die Herren mit irgendeinem Titel und dann die Herren Privatiers, die sich aus reiner Langweile der »edlen Sache« opfern. Daß es viele hohe Beamte und Professoren ebenso wie im Ruhestand befindliche Geschäftsleute gibt, die geschickt und energisch ihre selbstgewählte Aufgabe als Schützer der Heimat auffassen, das schafft die Tatsache noch nicht aus der Welt, daß gerade Männer dieser beiden Sphären, die einen durch Überschätzung des Vereinswesens beim Heimatschutz und die andern, weil sie nur auf Erwerbung neuer »Freunde der Sache« aus sind, mancherlei Unheil anrichten und wenn auch nicht gerade hemmend, so doch auch nicht fördernd wirken. Die flammende Hingabe eines Rentiers, welcher der Erhaltung irgendeiner alten zerschlagenen wertlosen Sandsteinstatue viel Schweiß und Zeit opfert, in allen Ehren. Aber[25] beides hat mit dem Geist des echten Heimatschutzes ebensowenig zu tun wie der verbindliche Tadel, den ein für alles »Völkische« interessierter Professor in wohlgesetzten und wissenschaftlich einwandfreien Briefen für jede Scheuerntür übrig hat, deren Besitzer oder Verfertiger nach seiner Ansicht nicht genügend stilrein vorgegangen ist. Daß es sich hier um keine Übertreibungen handelt, kann man fast aus jeder Nummer der trefflichen Zeitschrift für Heimatschutz lesen, deren Schriftführer mit achtunggebietender Geduld und Zartheit immer wieder seine beweglichen Klagen in dieser Richtung ausspricht.

Mühle im Schwarzwald.

Was für den Heimatschutz nötig ist, das sind vor allem Männer, die mit ihrem ganzen Wesen in demjenigen Teil der deutschen Heimat wurzeln, dessen landschaftliche Eigenart sie erhalten wollen. Es sind Männer, welche die Sprache des Volkes verstehen und seine Art lieben und zu achten wissen. Wenn ein solcher die tiefe Bedeutung und die Notwendigkeit der Naturschutzbewegung erkennt und den »Naturschutz« nicht als Konservatorium für einzelne Raritäten, seien es Bäume, Denkmäler oder alte Häuser, anschaut, sondern im Sinne der Erhaltung des gesamten Landschaftsbildes als einer der Grundlagen unsrer Volkskraft und Volksgesundheit betrachtet, dann wird er in einem Jahr mehr leisten als ein aus irgendeinem fernen Teil Deutschlands in fremde Verhältnisse versetzter Gelehrter mit all seinen unbestrittenen Kenntnissen und seinem anerkennenswerten sachlichen Eifer für die Sache in einem Jahrzehnt.

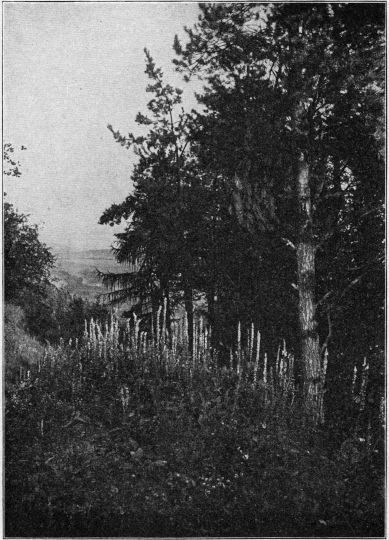

Phot. Rud. Lichtenberg.

Am Rand des Kiefernwaldes.

Eine praktische Möglichkeit, ganz unauffällig für Heimatschutz zu wirken, wird von unseren »Fahrenden« viel zu wenig benutzt. Wenn sie mit einem nicht offensichtlich zur Schau getragenen, aber mit wenigen Worten harmlos ausgesprochenen Beifall oder Tadel beim Vorüberwandern an einem kleinen alten Bauernhaus,[26] dessen Fenster mit einem Flor blühender Geranien herausgeputzt sind, ihrer Empfindung Ausdruck geben, aber auch am Hof eines sogenannten Herrenbauern, der die Anfangsbuchstaben seines Namens mit Ziegeln meterhoch auf seinem Dach anbringen läßt, ihrem Mißfallen freien Lauf lassen, dann nutzt dies, wenn es häufig in einem Sommer geschieht, besser als Reden für Heimatschutz. Die Bauern sind in dieser Richtung viel feinfühliger, als junge Leute in der Stadt es sich träumen lassen, und alles auffällige Gebaren, besonders aber wohlwollend herablassende Vorträge haben die entgegengesetzte Wirkung. Die Bauern besitzen eine starke Empfindung für alles Gemachte. Ein Heimatschutz im positivsten Sinn des Wortes ist aber der stille Respekt, den die Wanderer vor dem einzelnen Menschen und vor dem ganzen Leben des Bauern auf ihren Fahrten an den Tag legen; der Respekt, der eigentlich nichts andres ist als das stetig wache Bewußtsein, hier zwischen den Äckern und Wäldern einer nicht standes- und vielleicht auch nicht stammesverwandten Bevölkerung Gastrecht zu genießen. Rechtlich liegt natürlich die Situation so, daß kein Wanderer den Bauern seiner Gegend, die er durchstreift, irgendwie zu Dank verpflichtet ist, selbst nicht, wenn es sich um Straßen handelt, die aus[27] Gemeinmitteln gebaut sind. Aber die wirkliche Bedeutung des Bauernstandes als der Wurzel der Volkskraft (wohlverstanden nur als Wurzel, die ohne die Krone einer hochentwickelten Kultur in sich selbst nicht überschätzt werden darf!) liegt jenseits aller Sentimentalität, wie denn überhaupt alle Bauernschwärmerei das sichere Zeichen von geistiger Mittelmäßigkeit und von Dilettantismus des nur nach »Kraft« sehnsüchtigen Dekadenten ist. Das schließt aber die sachliche Ehrung der Landbevölkerung und den ökonomischen Sinn für die Bedeutung des oft mit viel Schweiß und Gefahr eroberten Kulturbodens nicht aus. Man denke nur an den erbitterten Krieg, den die Bewohner der Vierlande mit der Schilf- und Rohrwildnis der Unterelbe zu führen hatten, bis jener Boden ihnen das tägliche Brot gab.

Phot. R. Hilbert, Rathenow.

Heimkehr vom Felde.

Jeder Wandersmann kann auf dem Lande bei den Bauern, die weder die »braven Menschen« noch die »hinterlistigen Brüder« sind, als die sie Oberflächlichkeit und Gescheittuerei gewöhnlich bezeichnen, unsagbar viel lernen, sowohl für den praktischen Sinn als auch für sein innerstes Leben. Denn die Helden des Alltags, die oft einem überschweren Schicksal eine harte Stirn bieten und mit hellen Augen in die unsichere Weite sehen, die sind am ehesten bei den »dummen Bauern« zu finden.

Wer also nicht nur für schöne alte Bäume und malerische Felsstücke sich ins Zeug wirft, sondern für die Härte und Tragik eines rechten Bauernlebens auch Sinn und Achtung hat, erst der ist ein eifriger Schützer der Heimat. Es gibt seit uralten Zeiten einen Sport, und der heißt »das Volk lieben«. Man ist »leutselig«, geht unter die »niederen Klassen«, und wie das alles heißt. Besonders aber den Bauern treten Städter als vorübergehende Sommerfrischlinge mit taktloser Zuneigung nahe oder sie biedern sich, oft auch mit dialektischen Sprachversuchen, in Bauernstuben[28] an, ohne zu ahnen, wieviel Weltgift sie hinaustragen aufs Land und wie sie bei allem guten Willen Heimatverderber sind.

Mögen sie's lassen! Unsre Liebe zur Heimat sei Liebe! Aber das persönliche Verhältnis zur Heimat der andern Menschen, besonders der Bauern, sei achtungsvoller Abstand und unaufdringliche Freundlichkeit.

Das Naturschwärmen ist vom Übel. Es ist unmännlich, krankhaft und verschließt uns die Natur, anstatt sie uns zu erschließen. Das Schwärmen ist die letzte Betätigungsmöglichkeit entarteter Menschen. Sie machen aus dem Leiden eine Wollust und nennen sich gefühlvoll, ob es nun wehmütig verzückt auf Werthersche Art oder schmerzlich-frech nach Heine geschieht. Sie sehen die Natur mit sentimentalen Augen und erwählen sie zu ihrer Freundin, weil sie es unter den Menschen und im Kampfgewühl nicht mehr aushalten. Aber über das gewaltige, unbeugsame Leben in der Natur sehen sie hinweg. Sie ahnen nichts von dem heroischen Kampf zartester Keimkräfte gegen die brutalen Gewalten von Kälte und Sturm. Sie sehen nichts von dem ständigen Sieg des nie erschlaffenden Werdenwollens und vernehmen nichts von den ewigen Wehen der unerschöpflich fruchtbaren Gebärerin. Das aber ist heroische Naturbetrachtung. Aus dieser Art des Schauens der Natur kann am ersten der Menschen Zusammenhang mit der großen Macht des Weltalls durchgespürt werden. Sie allein, die heroische Naturbetrachtung, ist des jungen Riesen Antäus würdig, der immer wieder lernen kann aus der unbeugsamen Zähigkeit alles Niedergetretenen. Und jeder junge Mann, jeder noch nicht in unveränderlicher Satzung verkalkte Mensch ist ein Antäus, der darauf zu achten hat, daß er auf der Erde bleibe – der festen.

Aber auch an einem anderen Kraftquell sollte er öfters trinken, der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts.

»Die Welt ist innerlich ruhig und still, und so muß auch der Mensch sein, der sie betrachten will« – hat einmal einer der tiefsten Erlauscher der Stille der Natur und einer der kraftvollsten Dichter und Kämpfer gesagt, Gottfried Keller. Die Welt der Großstadt, des Tramwaygeklingels, der Schaufenster und der Plakatsäulen hat uns die Zugänge zu der Stille der Welt verschlossen, in der die unterirdischen Quellen alles Seins rauschen. Wir müssen wieder danach auf die Suche gehen. Wir alle, die wir im Zeitalter[29] der Erkenntnis und der kritischen Naturforschung glauben, das Leben zu haben.

Erkenntnis als Resultat spekulativer Dialektik ist etwas Großes. Aber diese Erkenntnis allein tut es nicht. Das Wissen ist eine Macht; aber wenn es meint, alles zu wissen, so wird ein Wähnen daraus, eine blasierte Aufgeblasenheit, von der es zum geistigen Stillstand nicht weit ist.

Es gibt noch andere Organe, um die Natur zu erfassen, als den kritischen Verstand: das unmittelbare Schauen, die tief ursprüngliche Empfindung, das intuitive Erlebnis. Diese bewahren uns vor der geistigen Verknöcherung, die sich auf dem Wahn gründet, alles kritisch erlernen zu können.

Wir dürfen das Staunen nicht verlernen. Die Großstadt hat es fast so weit gebracht, daß die Menschen glauben, sie könnten alle Rätsel der Natur in kinematographischen Theatern und wissenschaftlichen Vorträgen gegen bescheidenes Eintrittsgeld gelöst bekommen. Wer aber nur einmal auf Bergeshöhen dem schweigenden Atmen der Natur gelauscht, wer je die fragenden Augen geschaut, die uns aus aller großen Einsamkeit ansehen, der legt vor dieser Stille bescheiden seinen Dünkel nieder.

Das nimmt uns nicht die Lust, Kämpfer und Eroberer zu sein. Alles ist unser. Die Welt ist unser. Aber wir müssen in ihr bleiben, wie sie in uns – bleiben möchte. Und wenn wir ihr das verwehren, dann werden wir mit der Zeit mürbe, wurmstichig und innerlich zerfallen, trotz aller hohen Ziele.

Bad Tönnisstein in der Eifel.

Phot. Ad. Saal.

Schloß Bebenhausen im Schönbuch.

Das tun wir leider fast alle, ohne es zu wissen. Wir ahnen es nicht, weshalb der »andere in uns«, der ewige Grübler oder – wie er nicht übel in einem neuen Roman genannt wird – der »ewige Deutsche«, unserem wirklichen helleren »Ich« so oft beim Schauen das Auge trübt. Wir hören es ja oft genug, daß wir beim Schauen die Sorgen und die Gedanken und die ungelösten Probleme zu Hause lassen sollen! Aber sie haben so lange Beine, unsere Grillen und Sorgen, und haben uns so lieb – und wandern mit.

Wie wird man sie denn los und dazu den »anderen in uns«, der immer etwas zu befürchten, etwas auszuklügeln hat und sich noch Gott weiß was darauf einbildet, daß er ein so sorgender Mensch ist, der »an alles denkt«? Und dabei stiefelt er mit den Augen am Boden durch die Herrlichkeiten der Welt und über die Freiheit der Berge und wagt es nicht auch einmal, ordentlich zu niesen, anstatt auch einmal in den Tag hineinzuleben wie ein halber Herrgott. – Wie ein halber, bitte!

Wer ist eigentlich dieser fatale Weggenosse, der uns beim Alleinwandern anhängt wie eine Klette und uns immer zuflüstert: »Ach, laß das alles da draußen, die Berge, Wolken, Felder! Was ist das? Du bist das Wichtigste, der Wichtigste (oder die Wichtigste) bei alledem! Du, deine Gedanken, deine Pläne, deine Sorgen!«

Wenn man sich einmal klar darüber geworden ist, daß es sich[31] hier nur um eine der tausend Masken der lieben Eitelkeit handelt, dann ist man der Befreiung von diesem störenden Gesellen schon um ein gutes Stück näher. Und es ist nichts anderes als lächerliche Eitelkeit, wenn wir z. B. beim Beschauen eines herrlich gewachsenen alten Baumriesen oder bei der Entdeckung feiner, für die meisten Wald- und Wiesenbummler verborgener Farbenübergänge auf einmal ganz im stillen bemerken, wie sich in diesen gedankenlosen Vorgang (und solche Gedankenlosigkeit kann nicht genug empfohlen werden!) ein seltsames Sehnen hineinschleicht, ein Etwas, das uns ganz verbindlich mitteilt, es sei doch eigentlich sehr nett, daß wir all diese Herrlichkeiten mit solcher Intensivität des Erlebens erfassen – als einer der wenigen unter den vielen!

Das ist der Vorgang bei der so ziemlich gröbsten Form der Störung des reinen Schauens durch das reflektierende Treiben der Gedanken, die sich zwischen uns und das Geschaute wie eine Nebelwand stellen. Anstatt uns zu helfen und uns die vor Augen liegenden Herrlichkeiten zu offenbaren, strahlen unsere »Gedanken« und »Gefühle« nur ihre eigene Dürftigkeit auf uns zurück. Daher das Wort »Reflexion«! was nichts anderes als wie Zurückstrahlen bedeutet. Der Mensch fühlt sich durch diese Reflexion beleuchtet als Einzahl, als »derjenige, welcher!«

So werden wir vom »anderen in uns« ahnungslos um die tiefsten Eindrücke betrogen. Statt objektiv die Natur zu erleben, genießen wir subjektiv uns selbst. Das geschieht bei den meisten Menschen automatisch, ganz ohne ihr Zutun. Aber jedesmal, wenn die Reflexion mit biederer Ehrlichkeit uns auf die Achsel klopft und uns z. B. in der Phantasie ausmalt, wie wir uns ausnehmen würden, wenn dieser oder jener Bekannte uns, in ein solches Landschaftsbild versunken, so in dieser hingerissenen Stellung sehen könnte, dann empfinden wir doch als Warnung ein fatales Gefühl im Hals!

Das ist dann die unwillkürliche Reflexbewegung einer gesunden Psyche. Folge ihr! So viele Wanderer, die über steigende Nervosität auf ihren Fahrten klagen, mögen sich einmal auf diesen Punkt hin selber ausforschen. Wenn nicht anhaltende Überanstrengung die Ursache ihrer verminderten Genußfähigkeit ist, dann treffen sie ganz sicher hier ihre wunde Stelle.

Die Heilung liegt, wie die Heilung der allermeisten seelischen Störungen, in der Befolgung des Losungswortes: Los von dir selbst! Die neueste Psychologie hat ja die Ursache der meisten seelischen Erkrankungen im Bewußtsein entdeckt!

Möglich ist die Heilung aber nur dadurch, daß man diesen verneinenden Imperativ in einen bejahenden verwandelt.[32] Der kann aber immer nur lauten: Bewußte und innige Hingabe an das Ganze!

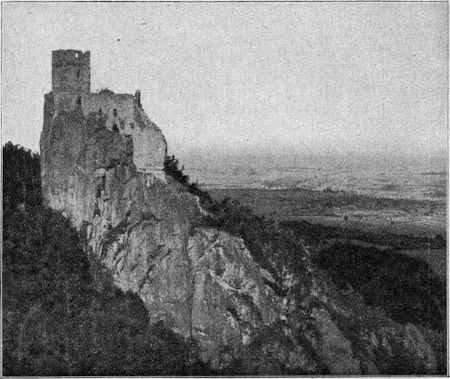

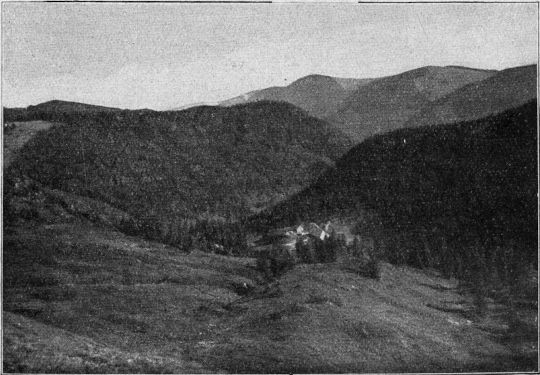

Zur Verfügung gestellt vom Vogesenklub.

Ruine Giersberg in den Vogesen.

Immer nur an das andere oder an die anderen denken! Nicht an »den anderen in uns«! In unserem Falle heißt das: Mit ganzer Seele und mit allen Kräften die Landschaftsreize auf sich wirken zu lassen und jeden Gedanken (sei es auch nur die bei Malern und Schriftstellern so leicht sich einstellende Überlegung, mit welchen technischen Mitteln der Eindruck des geschauten Naturbildes wiederzugeben wäre) kühl und gelassen übergehen und desto heller aus sich selbst heraussehen!

Das ist gar keine kleine Arbeit.

Tafel III.

E. Stöbe phot.

Sommerzeit in Posen

H. von Seggern phot.

Holländische Tjalk auf der Unterelbe

Aber sie verlohnt sich, und eines schönen Tages wird man ganz unvermutet des Glückes innewerden, das die alten deutschen Mystiker »seiner selber ledig sein« nannten. Da werden Nebelhüllen fallen, und man wird das Schauen lernen. Das Schauen[33] der Natur oder, wie Spinoza sagt, »naturae sive dei« (der Natur oder Gottes).

Dann lebt man im All als eines seiner Teile, und keines der geringsten; als ein lebendiges, bewußtes Glied der Schöpfung, aber in ihr, mit ihr und sie in uns, in uns und mit uns. Weiter aber, als in der Natur das wiederzufinden, was man in sich selbst zum eigenen beglückenden Staunen entdeckte, weiter bringt es kein Sterblicher. Das heißt man reif sein! Dann steht man sich nicht mehr im Wege, und der »andere in uns« hat das Schweigen gelernt, das wir allerdings unter den anderen zuvor geübt haben müssen. Wenn er aber nicht mehr in Gedanken mit uns reden kann, ist er tot. Aber oft tut er nur so. Denn er ist zählebig wie alles Niedere.

Phot. Rud. Lichtenberg.

»Dort drunten in der Mühle.«

Der Kampf gegen die Klaviere ist in den Städten auf der ganzen Linie entbrannt, wenn auch noch nicht mit dem ganzen wünschenswerten Erfolg. Mit der Zeit wird es an einem ernsten Krieg gegen die Grammophone auf den Dörfern nicht fehlen dürfen. Aber es scheint, daß sich eine neue musikalische Influenza vorbereitet, und[34] zwar besonders unter den Wanderern. Sie ist lange nicht so schlimm. Aber die Gefahr ist da. Die Laute, womöglich mit verschiedenfarbigen Bändern geziert, soll das Instrument der Zukunft werden. Wie aus allem, was aus der Hand künstlerisch interessierter und für das Volkswohl begeisterter Geschäftsleute kommt, so wird auch hier aus einer Wohltat eine Plage. Die Welt der »Fahrenden« wird überschwemmt mit Preislisten von fabelhaft billigen und klingenden Lauten.

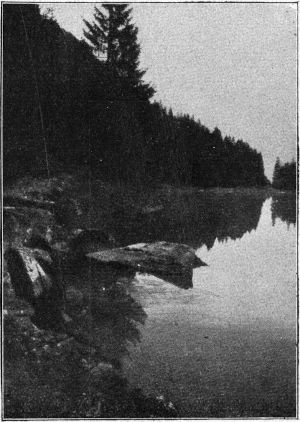

Phot. O. Mayer.

Feldsee im Schwarzwald.

Mein Sohn, ich warne dich vor dem Mann mit der Zupfgeige. Er wird sich dir harmlos lächelnd und verbindlich grüßend nahen, und zwar gerade dann, wenn du allein sein möchtest; und er wird dir sein allerneuestes »Liedel vorsingen«. Denn dieses so gern gebrauchte und verballhornte süddeutsche Verkleinerungswort ist ebenso oft Maskerade wie die blaue bayrische Zwilchjacke.

Ich will dem Lautenschlagen und dem Zupfgeigenspielen und dem Klampfenzirpen gewiß nichts Übles nachsagen. Ich schlage sie selbst, die sechs Saiten. Aber ihm irgendwie das Wort reden braucht man nicht. Es wird auf diesen Tonwerkzeugen von lauten Dilettanten viel mehr als von stillen Künstlerseelen gewirkt. Womit der Dank für die vielen hellen Stunden, die ich einzelnen frohen Gesellen bei der Rast unter schattigem Laubdach und Künstlern wie Robert Kothe, Sven Scholander oder auch anderen nur in kleineren Räumen als dem Konzertsaal wirkenden Talenten schulde, nicht unterschlagen werden soll. Den Wanderer, den ich meine und der Ohren hat zu hören, soll in diesen[35] Zeilen nur auf eine herrlichere Laute aufmerksam gemacht werden als die um 10 bis 60 Mark beim Musikalienhändler zu erstehende.

In allen deutschen Volksliedern, in den ältesten am meisten, kommt ein Reichtum von Gefühlen zum Ausdruck, die einem feineren Gehörsinn entstammen, als wir ihn noch besitzen. Mit so vielem anderen haben wir Kulturmenschen auch das Hören verlernt. Die zierlichen Sinneswerkzeuge im Gehörgang des Naturmenschen, Steigbügel, Hammer, Amboß, waren noch nicht durch wüstes Straßenbahngeklingel, Dampfsirenengeheul, Automobilhuppengetute und ähnliche Errungenschaften aus der Kunst des Sichvernehmlichmachens abgestumpft. Wir alle sind harthörig geworden. Nur so konnten Richard Strauß und andere Erfolge haben! Aber es gibt verborgene Wege, um uns aus diesen Orgien der Dissonanz zurückzufinden zu den Harmonien des verlorenen Paradieses, zu den heiteren und beruhigenden Schöpfungen unsichtbarer Schuberts, Mozarte und ähnlichen hellen Tongewaltigen.

Jeder Wanderer, der allein seine Straße dahinzieht und vielleicht geistig und auch körperlich unter einem Übermaß von Eindrücken leidet, die wie eine Flut von Farben und Formen durch das enge Tor der Pupille in die Seele stürmen, versuche einmal in aller Ruhe während des Wanderns die Augen zu schließen und zeitweise blind weiterzumarschieren. Auf einem nicht zu schmalen Weg ist das viel leichter, als man sich's denkt, und außerdem eine ganz gute Übung für den Gleichgewichtssinn. Dann wird er durch die Hilfe des noch frischen, weil bisher fast gar nicht in Anspruch genommenen Gehörsinns eine neue Welt entdecken. Eine Welt, wo es mehr oder weniger tief, je nach dem Grade der Veranlagung des Wanderers, tönt und dröhnt, singt und schwingt von bisher unbemerkten Lebensäußerungen der Natur. Er wird mit der ganzen Frische unermüdeter Empfänglichkeit im Rauschen des Baches den Singsang und den rhythmischen Tanz der Melodien heraushören können, ohne die ein großer Tonsetzer wie Schubert niemals seine wundervollen Lieder wie »Ein Bächlein hört ich rauschen« u. a. hätte komponieren können. Er wird es verstehen, wenn Richard Wagner einmal erzählte, er habe seine Melodien »oft aus der Luft aufgefangen«. Die Achteltöne im leisen Sang der Grasrispen, die zitternden Terzen im Rauschen der Tannenwipfel und tausend kleine und große Lieder, die der Wind auf den unzähligen Harfen der Natur spielt, werden ihn Zeichen und Wunder vernehmen lassen.

Um nur beim Gröbsten zu bleiben: Wie viele Fahrende kennen die Stimmen aller Waldvögel? Und wie wenige erst hören die zitternden Fugen auf der großen Orgel in der verlorenen Kirche des[36] Waldes? Und die Gesänge der Geister über den Wassern? Und so viele andere ganz natürliche und gar nicht überirdische Klänge, die im Wald und auf der Heide, in den Tälern und auf den Bergen ertönen?

Nicht von den Stimmungen ist hier die Rede, die liebende Jünglinge und Jungfrauen aus dem Wald heraushören, so wie sie sie hineinschmachten, denn da schreit's wirklich so heraus, wie man hineinschreit, sondern von dem objektiven Erleben der Lautwelt, die in der Natur ihr Dasein hat, und die wie alles in Farbe und Form Gestaltete uns vertraut werden kann. Es erhöht die Genußfähigkeit beim Wandern, wenn man das schwirrende, säuselnde, klingende und brausende Leben in Feld und Wald vernimmt. Die Indianer legen das Ohr an die Erde und vernehmen einen nahenden Reiter auf eine Stunde Entfernung. Wir müssen wieder Hörer werden, wenn uns Vieles und Großes, Treues und Wahres in der Verworrenheit unseres Daseins nicht verloren gehen soll. Und so wie bei Blind-, Stumm- und Taubgeborenen das Tastgefühl einspringt für die kranken Sinne, bis auch diese Stiefkinder der Natur auf ihre Art sagen können, was ihr Innerstes bewegt (man denke hier nur an Helen Keller), so können wir mit gesunden Sinnen Beglückten durch gelegentliche freiwillige Ausschaltung, sozusagen Außerdienstsetzung des einen Sinnes den andern stärken und kräftigen.

Also lernt hören, ihr Fahrenden! Es gibt viele Sprachen, aber die Muttersprache der Natur wird am seltensten gelernt, und es ist doch das schönste und leichteste Esperanto.

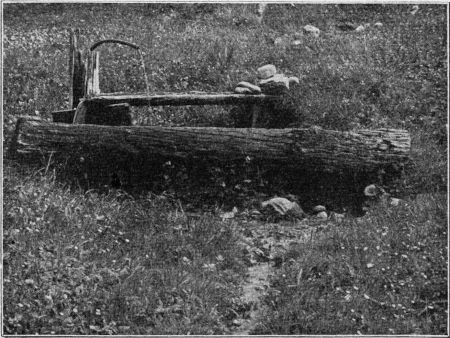

Phot. Chr. Meißer.

Brunnen auf der Bergwiese.

Nach einer Kupferdruckkarte der Kunstverlagsanstalt Joh. Elchlepp, Freiburg.

Schwarzwaldhaus.

Der alte römische Schriftsteller und Staatsmann Plinius, der als Neffe seines berühmten Onkels sich stark für Naturwissenschaften interessierte, erzählt in einer seiner vielen feinen Briefe, was die Menschen doch für merkwürdige Käuze seien, wenn sie lange Reise zu Land und zu Meer machten, um Neues zu sehen. Er selber sei ein so merkwürdiger und unglaublicher Geselle. Denn auch er unternehme jedes Jahr große Fahrten in die weite Welt und habe dabei noch nicht einmal den Waldsee auf dem Gute seiner Schwiegermutter gesehen, auf dem die Naturerscheinung einer schwimmenden Insel studiert werden könne.

Es wird wohl nicht viele Wanderer geben, die bei dieser Erzählung nicht das Gefühl überschliche: »Auch du gehörst zu dieser Sorte.« Nirgends mehr als auf den in unserer allernächsten Umgebung gelegenen Feldern und in den Wäldern unseres Bannkreises harrt unserer noch manche Offenbarung; und jeder Glaube, daß man im Umkreise von höchstens 20 Kilometern keine neuen Entdeckungen mehr machen könne, erweist sich bei genauem Suchen als eine Oberflächlichkeit. Das Gute liegt auch hier so nah; wir sehen es nur nicht. Es geht uns fast allen wie dem Menschen, der in den Himmel kam und dort, von einem Engel im Paradies[38] herumgeführt, sich an den herrlichen Blumen und Bäumen nicht satt genug sehen konnte, und dann sehr erstaunt war, als ihm der Engel sagte: »Genau dieselben Blumen und Bäume habt ihr drunten auf der Erde. Ihr seht sie nur nicht, ihr armen Menschen!«

Also entdeckt zunächst einmal in euren eigenen Wäldern und auf euren eigenen Fluren die Wunder, bevor ihr so weit hinaus und hinauf wollt. Jeder Wald und jedes Feld hat sein Geheimnis. Aber nur demjenigen wird es enthüllt, der die große tiefe Liebe zu seiner Heimat im Herzen trägt. Der rasche Wegefahrer und der neugierige Rundreisetourist stolpert, mit der Nase in der Luft, immer am schönsten vorbei. Die Nase in der Luft zu haben, ist nicht vom Übel. Im Gegenteil. Aber dann auch die Luft in der Nase haben! Weniger umständlich ausgedrückt: Mund zu und Nase auf! Durch die Nase atmen! Nicht durch den in blödem Erstaunen geöffneten Mund. Die Nase hat viel mit den Geheimnissen der heimatlichen Fluren und Wälder zu tun. Kein Sinn ist, wie die Kundschafter der Seele entdeckten, so eng mit dem Erinnerungsvermögen verknüpft wie der Geruchsinn. Wenn ich z. B. die Schwarzwaldbahn hinauffahre und atme so in der Gegend von Gutach die erste Nase voll echter würziger Schwarzwaldluft, dann taucht eine Welt voll Erinnerungen in den Bergen glücklich verlebter Tage auf; ich vergesse den Dunst, der sich aus den Düften von Zeitungspapier, Tinte und Zigarrenrauch zusammensetzt, und werde wieder ein Mensch – sozusagen wenigstens. Napoleon I. hat einmal gesagt, er würde blind seine Heimat Korsika wiedererkennen an dem Duft, den das felsige Eiland über das Mittelmeer hin ausströmt. Mit Napoleon I. habe ich sonst – wie mir meine besten Freunde glaubhaft versichern – nichts gemein; aber am Geruche würde ich auch meinen Schwarzwald wiedererkennen, wenn ich ihn nicht mehr sehen könnte.

Phot. H. Hoek.

Herbst im Dreisamtal (Schwarzwald).

Dem richtigen Wanderer geht es immer, wie Hans Thoma, dem großen Schwarzwälder Sinnierer und Maler, es ging, als er nach seiner ersten italienischen Reise zum erstenmal wieder in Sachsenhausen beim Apfelwein saß und die Zwetschgenbäume im Garten der Wirtschaft aber auch gar nicht mehr schön finden konnte. Dieser Mißmut über den Verlust des Paradieses hielt an, bis die untergehende Sonne ein Goldnetz in die Bäume hing. Da erst entdeckte er wieder von neuem die Schönheit der Sachsenhäuser Zwetschgenbäume. Im Heimatwald ist es jedesmal ebenso wie mit den Zwetschgenbäumen in Sachsenhausen – unbeschadet deren unbestrittener Vorzüge! In der Heimat sind wir selber und können es sein. Draußen in der kalten Welt sind wir Hotelnummern oder[39] mißtrauisch betrachtete Fremde. Ich will versuchen, deutlicher zu werden. Nicht nur die Sonne spinnt Goldnetze in die Sachsenhäuser Zwetschgenbäume, in die Feldbergtannen oder die schlesischen Birkenalleen oder was sonst noch sein mag. Wir selber tun es auch. Die Schönheit der Natur ist nicht nur etwas Objektives, allen Menschen gleich Sichtbares und Zugängliches; sie ist stark subjektiver Färbung unterworfen. Aber noch mehr. Wir verlegen in unsre Umgebung und in die Natur auch eigne Gemütswerte und empfangen sie wieder zurück von ihr. Ein altes Möbel, das von den Zweckmäßigkeitslinien des modernen Kunstgewerbes nichts an sich hat, kann uns lieber und teurer sein als das schönste von einem modernen Raumkünstler[40] geschaffene Stück. Wir haben mit ersterem etwas zusammen erlebt, und besonders, wenn dies etwas Schönes war, so ruht unser Auge mit Wohlgefallen auf ihm. So beseelen wir auch die Natur, die uns vertraut ist, und verweben ihr Äußeres mit unseren inneren Erlebnissen und Stimmungen. Das, was man Heimatgefühl nennt, beruht ganz auf diesem Beseelen der Natur durch den Menschen. Hier sind wir daheim, und selbst wenn wir Fremdlinge sind, können wir uns doch daheim fühlen. Es sind keine das Nervenleben stark in Bewegung setzenden Eindrücke, denen wir hier begegnen, keine geräuschvolle Fremdenindustrie, keine die Seele erschütternde Landschaft. Kraftvolle Ruhe und stille Sicherheit ist's, was der Wald und das Feld der Heimat uns bieten.

Phot. J. Magirus, Ulm.

Sommerblumen.

Wir waren (das ist jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert her) drei Schulkameraden und Freunde, hatten den Übergang aus der Obersekunda an die Unterprima nicht gerade glänzend, aber doch auch ohne Makel bewerkstelligt und standen vor unserer ersten Großtat, einer Reise in die Schweiz, zu der die Mittel durch Aufführungen von Tragödien, bearbeitet für Kinder unter 10 Jahren, das heißt durch Kasperletheaterspielen vor der Jugend der Nachbarschaft verdient worden waren. Der Reiseplan entbehrte nicht der Großzügigkeit, und unser eigentliches Ziel wurde verschwiegen, so weit war's bis dahin. Die Nachbarn und Nachbarinnen bewunderten diese unsere nicht zu bestreitende, offenkundige Begabung zu Weltreisenden. Nur der gute alte Vater der beiden Freunde, der in allen Dingen eine gemächliche Sicherheit an den Tag legte, warnte uns. Wenn man noch nicht einmal das eigene Ländli kenne, wie wolle man da schon in die Schweiz oder gar noch nach Italien reisen. Er hatte für[41] solche Lebensanschauungen einen eigenen Ausdruck: »Überhopst ist so gut wie gelogen,« meinte er.

Natürlich setzten wir's doch durch. Aber wir haben ihm alle drei seither recht gegeben, dem alten, guten Vater. Auch beim Wandern ist das Überspringen ein Stück Unehrlichkeit. Und es ist immer ein Glück, wenn man's später noch gutmachen kann und alles »Überhopsen« ehrlich und redlich nachholen.

Hofphot. C. Eberth, Cassel.

Brief einer Mutter an eine »Reform«mutter.

Verehrte Frau, ich werde mich nicht täuschen in der Annahme, daß Ihre unerschütterliche Güte mir für manches von dem, was da kommen soll, pränumerando Verzeihung gewährt. Also:

Sie befinden sich in einer großen Gefahr, und ich möchte Sie allen Ernstes warnen vor den – Schriftgelehrten! Sie gehören zu den Ahnungslosen, die es haben, ohne es zu wissen, und nun sind Sie auf dem besten Wege, Ihre natürliche Gabe für Kindererziehung hinzugeben gegen ein unnatürliches, wichtigtuerisches Nachdenken und Diskutieren über Kindererziehung und modernes Wandern, wie es sich jetzt in der Gestalt von allerhand klugen Leuten an Sie herandrängt. Werfen Sie sie hinaus, verehrte Frau, die Leute, die immer vom Himmelreich der Kinder reden und selbst den Schlüssel dazu nicht haben, und lassen Sie mich, gewissermaßen stellvertretend, Ihnen sagen, was Sie vor der Zeit Ihrer Infektion mit dem Bazillus der Kindswissenschaft geantwortet hätten, wenn Sie gefragt worden wären, was Sie jetzt hinter den spanischen Wänden einer Ihnen gar nicht liegenden, modernen Bestrebung hervor mich fragen. Sie hätten zum Beispiel der Dame mit den vielen Kindermädchen, die Sie ja kennen und die Ihnen jetzt das[42] Leben schwer macht mit langen überzeitgemäßen Erziehungsreformen, geantwortet:

»Nehmen Sie mir es nicht übel, meine Liebe, aber wie kann man nur so dumm fragen? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Da reden die Leute den ganzen Tag von der Natur und suchen sie, wie mein Mann oft seine Brille sucht, die er auf der Nase hat. Das geht mir einfach auf die Nerven, diese gelehrten Gespräche über Sport und Regeneration, und wie das dumme Zeug alles heißt. Das ist doch alles so furchtbar einfach, wenn man's nur richtig anfaßt. Vor acht Tagen, da wurde es mir einmal zu eng in der Küche und in der Haushaltung; kurz, ich wollte was anderes haben als das ewige Wäscheaufschreiben, das tägliche Denken, was nun wohl zu Mittag oder zu Abend gekocht werden soll, und ähnliche tiefsinnige Betrachtungen, die aber nun doch einmal sein müssen, so lang als die Welt steht. Nun, da sagte ich meinen Jungen beim Zubettgehen: »Kinder, morgen wird's fein! Vater geht fort, und da werden wir wohl nicht so dumm sein, zu Hause zu bleiben! Gewandert wird, den ganzen lieben Tag.« Und als die Jungen laut aufschrien vor Freude und fragten, wohin, da wußte ich es, offen gestanden, selbst noch nicht. Und am andern Morgen wußte ich es auch noch nicht, und wir liefen einmal drauflos, weil's uns selber wunderte, wohin wir eigentlich kämen. Natürlich in die Berge, die uns am nächsten sind und auf deren grünenden Kuppen mit dem unendlichen Himmel darüber aller Haushaltungskram von mir abfällt wie von selber. Und die Jungen? Ja, wissen Sie, die brachten doch überhaupt erst Stimmung in die Geschichte. Überhaupt, meine Liebe, das Wandern, wenn man's nicht gerade auf dreißig Kilometer im Tag abgesehen hat, ist am wunderbarsten mit Kindern. Nicht unter fünf Jahren, das will ich zugeben. Aber schließlich, wenn ich so denke, wie war das etwas Herrliches, wenn wir zu Hause, als ich noch klein war, mit Vater und Mutter und noch einer anderen Familie zusammen, die ebenso leichtsinnig veranlagt war wie wir, kurz, einer ganzen Bande, mit einem Dutzend Jungen und Mädels und zwei – erschrecken Sie nicht – Kinderwagen hinauszogen in den grünen Wald, stundenweit, und an einem Waldbach lagerten, futterten, spielten, lachten und schliefen. Nie hab' ich gesehen, daß die Eltern und die Älteren den Humor verloren hätten. Im Gegenteil. Vater war noch toller als wir alle zusammen,[43] zeigte uns die Vogelnester oder schlug Tannenzapfenschlachten mit uns, einer gegen zwölfe.

Aber schließlich will ich Ihnen doch von uns erzählen. Sie sagten mir dieser Tage einmal, wir müßten die Kinder schauen lernen. Unsinn! Nehmen Sie es nicht übel. Die sehen meist mehr als wir, und ich habe von jeher gefunden, daß es eine Aufdringlichkeit ist, wenn wir uns in die Seelen unserer Kinder hineinschleichen, um sie mit unseren Augen sehen zu lassen. Wir sollten's mit den ihrigen lernen, denn sie sehen sicher klarer, einfacher und reiner.«

Sehen Sie, so würden Sie unbefangen und frisch heraus Ihrer gelehrten Freundin, bei der es kein Kindermädchen drei Monate lang aushält, antworten, wenn Sie sich nicht hätten imponieren lassen und an ihren eigenen gesunden Menschenverstand fest geglaubt hätten.

Mit guten Grüßen Ihre

R. M.

Phot. Hans Müller-Brauel.

Alte Frau aus dem Alten Land (Unterelbe).

Wir haben das Kränzewinden verlernt. Allerhöchstens winden und werfen wir sie noch in den Theatern. Aber ist hier nicht mehr als Theater? Auf der bunten Schaubühne der Natur mit ihrer[44] ständigen Wechselszenerie? Nur die Kinder verstehen sich noch aufs Kränzewinden. Oder sie haben wenigstens den dankbaren Sinn dafür, wenn man sie's lehrt. Und neuerdings auch junge Mädchen, wenn sie keine dionysische oder sonstige Mode daraus machen. Denn zu einem Getue, zu dem bei uns so gerne alles wird, sind die Blumen doch zu gut. Wirklich zart können nur unverdorbene Kinder mit Blumen umgehen.

Phot. F. Clauß, Landau.

Wiesen und Hänge.

Am rauschenden Bach, der zwischen hellen Matten und dunklem Wald dahinschoß, sah ich gestern ein Mädchen, das reihte an einer dünnen Gerte weiße Gänseblümchen und violettes Knabenkraut auf. Ein zwei- und ein dreijähriges Kind, Mädel und Bub, sahen ihm mit beglückten großen Augen bei der Arbeit zu. Der junge Adam bekam einen Reif aus blühendem Sauerampfer und rotem Klee, und die kleine Eva einen aus Orchideen und Hahnenfuß. Ihr solltet einmal gesehen haben, mit welch würdiger Bescheidenheit so ein kleines Mädchen oder mit wieviel schämiger Andacht der wilde Bube seinen Kranz trägt. Sie wissen noch, daß sie dazu gehören. Zu alledem: zu den blühenden Wiesen und den grünen Hainen, zu den Vögeln, die durch die Lüfte schwirren, und zu den Käfern, die, grüngolden, sich nach allen Seiten hin retten, wenn so ein Niedeckkind aus seiner Burg stampfend und trampelnd in ihre winzige Insektenwelt geraten ist. Das sind noch Königskinder gewesen,[45] verlaufene! Und als das Mädeli mit der dunkeln Krone auf den goldblonden Locken und das Bübli mit dem herberen Schmuck eines Ringes aus rötlichen Kleeblüten über dem kurzen Haar anfingen zu singen:

da tauchte vor mir die versunkene Stadt Vineta wie ein sonniges Nebelbild wieder auf, oder, um es modern auszudrücken, ich erlebte wieder ein Stückchen Himmelreich.

Packet also eure Rucksäcke, ergreift eure Stäbe, gehet hin und tuet desgleichen! Wir wollen nicht werden wie die Kinder. Bewahre! Dies Bemühen hat seine bedenklichen Gefahren; denn vom Kindlichen zum Kindischen ist es nicht weit. Aber »das Himmelreich annehmen als ein Kind« – das ist es. Das ist die gute Übersetzung des alten Textes vom alten Dr. Martinus Luther, der zwar keineswegs meine ganze schwärmerische Verehrung besitzt, der aber ein – Lautherr war und sich auf Deutsch verstand, noch besser sogar als mancher deutsche Oberlehrer oder Gymnasialprofessor.

Vom einsamen Wandern will ich nicht reden. Das muß man entweder oder man ist gar nicht dafür geschaffen. Eine Bücherfrage ist das nicht – sondern Privatsache.

Zu zweit? »Two is no society,« sagen die Engländer, und die verstehen sich auf Lebens- und Wanderkunst. Aber es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Wenn ein junger Mann mit seiner Braut, ein Mann mit seinem Weib die graue Alltäglichkeit des Lebens vertauschen mit dem freien Wandern über Berg und Tal, dann sind die beiden »society«. Sie erfassen die Welt mit einer verstärkten Anziehungskraft der Seelen, und in ihrem doppelten Augenpaar spiegelt sich alles Sichtbare doppelt schön. Die im psychischen Wechselstrom ihrer Empfindungen erzeugte hohe Voltspannung ihrer geeinigten Seelen leuchtet tiefer in die halb milde, halb herbe Verworrenheit der deutschen Landschaft, und ihre Sinne erfüllen sich weit mehr mit den vollen Lauten des rauschenden Daseins, als wenn sie allein wären. So leben sie im Widerspiel gegenseitiger Erhöhung des Innern wie des Äußern. Und darum ist solches Gehen zu zweit die höchste Form des Wanderns.

Solche Zweisamen wandern gar nicht zu zweit. Sie sind eins. Sie brauchen nicht unter allen Umständen Mann und Frau zu sein. Es gibt auch Jünglingsfreundschaften, die das Wandern zu einem hochsinnigen Leben machen. Aber sie sind selten. Solche Wandererkameraden sind, wie der Koran sagt, »von Gott gelehrt«. Und der helle Blick des einen läßt aus des anderen Mund wortarme, aber reine Weisheit über die Schönheit der Welt hervorbrechen. Kennt ihr sie nicht, die zwei, die man da und dort einmal sieht und die leichten Schritts und mit leuchtenden Augen die Wonne des Daseins fest und frei, froh und stark ergreifen und genießen? Der Eine und die Eine?

Phot. R. Hilbert, Rathenow.

Flußlandschaft aus Brandenburg.

Wenn das Verhältnis nicht ähnlich ist, dann wird das Wandern zu zweit gar leicht gestört durch Reibungen und Meinungsverschiedenheiten, zu deren Schlichtung der dritte Mann fehlt, oder man wird sich bei dem großen Bedürfnis des Menschen nach Wechsel allzurasch überdrüssig, ohne es sich – was das Schlimmste ist – zuzugestehen.

Zu dritt oder zu viert geht es sich nur gut, wenn langjährige nahe Beziehungen schon die Linien des Drei- oder Vierecks gezogen[47] haben. Eine gewisse Sicherheit des guten Auskommens fängt erst beim halben Dutzend an, und daß beim Hordenwandern die Mindestzahl zwölf und die Höchstzahl zwanzig beträgt, das hat seine guten Erfahrungsgründe.

In der wandernden Horde läßt sich das Bedürfnis, besonders der jüngeren Menschen, sich einem anderen Gleichgesinnten anzuschließen oder, objektiver und richtiger ausgedrückt, die Lücken seiner besonderen Veranlagung auszugleichen durch den inneren Bestand des entgegengesetzt veranlagten Freundes, viel leichter befriedigen. Dazu kommt noch die Notwendigkeit, sich schon aus reiner Selbstsucht willig ins Ganze einzuordnen und dem Führer unterzuordnen. Aber damit kommen wir schon zu dem Kapitel:

Ohne das Wort »Erziehung« geht es heute nun einmal nicht mehr. Es muß erzogen werden. Die Welt ist voller tatenlustiger Schulmeister, die umhergehen, zu suchen, wen sie erziehen könnten.

Warum läßt man denn die jungen Menschen – und die alten dazu – nicht unmittelbarer, nämlich durch das Leben selbst, erziehen? Es hat es ja noch kein Schulmeister in der Welt weiter gebracht als dazu, daß seine Schüler nach ein oder zwei Jahrzehnten merkten: »Er hat wahrhaftig recht gehabt!« Der Mensch läßt sich schon von Jugend an eines seiner größten Vorrechte nicht beschneiden, das Recht, nur durch höchsteigenen Schaden klug zu werden.

Wenn man aber von diesen Anzüglichkeiten absieht, dann allerdings muß man sagen, daß es kaum eine bessere Schule fürs Leben gibt als die gemeinsamen Wanderungen, die nun alljährlich in immer steigendem Maße von der erwachsenen Jugend aller Bevölkerungsklassen im Sommer wie im Winter unternommen werden. Ich will dabei ganz von den Vereinigungen absehen, die, wie die Pfadfinder und die Freischaren, neben ethisch hochstehenden hauptsächlich militärische Ziele im Auge haben und die – wohl ganz wider Willen – in der Richtung der Entwicklung des Heerwesens zur Miliz wirken.

Das Wandern junger (und älterer) Männer zusammen wirkt schon ohne alle aufdringliche Erziehung in hohem Maße erzieherisch, weil es täglich jeden Teilnehmer vor die Lösung des großen Problems der Gegenwart: »Menschen untereinander« bringt. Und dies in Lagen, die an das Gemeinschaftsempfinden des einzelnen viel höhere Anforderungen stellen, als es bei der gewöhnlichen[48] Art, wie junge Menschen bisher gewöhnlich untereinander waren, der Fall sein konnte, nämlich auf der Bierbank, wo reichlich Alkohol und Tabak das ursprünglich im Menschen lebende Gefühl des Widereinander lähmten, um allerdings später desto unverhüllter zur Geltung zu kommen. Draußen aber in den Bergen oder auf der Heide wird es jedem unter dem Dutzend angehender Staatsbürger täglich mehrere Male zum Bewußtsein gebracht, daß sein Wohlbefinden und seine gute Stimmung in hohem Maße abhängig sind von der Haltung der Wanderkameraden, die ihrerseits wieder bestimmt wird durch die Art, wie er, der einzelne, seine Pflichten erfüllt, und wie er sich auch sonst, rein von der Gemütsseite aus, zum Ganzen stellt. Das Gliedhafte seines Daseins wird dem Wandervogel, dem Gesellen oder wie er heißen mag, zum erstenmal ganz deutlich klar, und zwar weit mehr als in der Schule, wo er leicht ohne große Nachteile ein egoistisch beschränktes Einzeldasein führen konnte. In jedem Augenblick kann an den Wanderer die Entscheidung herantreten, ob er, unter Aufgabe seiner eigenen augenblicklichen Bequemlichkeit, eines Kameraden kleine oder große Not zu der seinen machen will, mag es sich um die Übernahme eines Teils der schweren Traglast des anderen handeln, um ein gutes Wort, wenn des Kameraden Herz ihm etwas Schweres anvertraut, oder um einen Taler, den jener nicht hat.

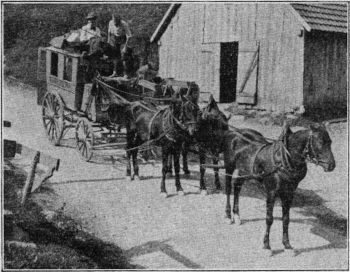

Phot. W. Riegger.

Gebirgspost.