Die Heimat

Roman aus den schlesischen Bergen

von

Paul Keller

Mit Buchschmuck von Felix Schumacher

122. bis 136. Auflage.

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn

Breslau und Leipzig

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Roman aus den schlesischen Bergen

von

Paul Keller

Mit Buchschmuck von Felix Schumacher

122. bis 136. Auflage.

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn

Breslau und Leipzig

Alle Rechte,

insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

Copyright 1915 by

Bergstadtverlag Wilh. Gottl. Korn, Breslau.

Druck von Wilh. Gottl. Korn in Breslau.

Im Buchenhofe war ein Hühnchen ermordet worden. Der Verdacht lenkte sich auf Waldmann, den Dachshund, der nach der Tat flüchtig geworden war. Es war auch dem Schaffersohne Hannes, der sich sofort aufgemacht hatte, die Spuren des Mörders zu verfolgen, nicht gelungen, des Attentäters habhaft zu werden.

»Der Gauner is ausgerückt,« meldete er niedergeschlagen dem Sohne seines Herrn, dem vierzehnjährigen Heinrich Raschdorf, der zu den Ferien daheim war. »Ich sag' Dir, a muß in a Fuchsloch gekrochen sein, sonst hätt' ich 'n erwischt. Ich hab' gesucht wie verrückt!«

»Wenn er Hunger haben wird, kommt er von selber nach Hause,« sagte voll Überlegung Heinrich, der Quartaner.

»Ja, und weißte was? Dann machen wir 'n Heidenulk! Wir machen Gericht! Du bist der Richter, und ich bin der Poliziste, und Du verurteilst a Dackel, daß ihm der Poliziste fünfe aufs Leder haut, und daß a ihn mit der Schnauze a paarmal aufs tote Hühndel stampt, und daß a ihn 'ne Stunde in a Kohlschuppen sperrt. Gelt, Heinrich, das machste?«

»Ich werd' mir's überlegen,« antwortete in vornehmer Ruhe der Quartaner.

Diese Zurückhaltung schien dem lebhaften Bauernburschen nicht zu gefallen. Er sann über etwas anderes nach. Nicht lange, so hatte er's.

»Ja, und weißte was, Heinrich? Das Hühndel werden wir begraben. So 'n Begräbnis macht auch 'n riesigen Spaß! Du machst a Pfarrer –«

»Das ist mir schon zu kindisch, das hab' ich früher gemacht,« erwiderte Heinrich.

»Na, hör' mal, wenn Du auch Quartaner bist, kannste doch noch 'n Pfarrer machen. Siehste, ich bin der Totengräber. Wir machen 'n Leichenzug, und ich setz' mir Vaters Zylinder auf und geh' so wackelig vorm Zug her, gerade wie der alte Lempert. Was Ulkigeres wie 'n Totengräber gibt's nich. Na, und die Mädel sind doch och dabei, die Lene und die Lotte und die Liese. Die müssen flennen. Und wenn Du die Rede hältst, müssen sie immer mehr flennen, und nachher lassen wir das Hühndel ins Grab und die Mädel singen: »In der Blüte deiner Jahre«. Na, wenn das nischt is! –«

Der Quartaner überlegte. Die Beredsamkeit seines ländlichen Freundes beeinflußte ihn. Skrupel hatte er ja freilich. Seine »Kollegen« in der Quarta würden so etwas »einfach dämlich« gefunden haben. Also sagte er langsam und bedächtig:

»Eigentlich ist es kindisch! Aber Dir zu Gefallen können wir's ja noch einmal machen. Doch es ist das letzte Mal, Hannes, das sag' ich Dir. Und Vater und Mutter dürfen nichts wissen.«

»Die wissen so wie so nischt,« sagte Hannes. »Der »Herr« sitzt drüben beim Schräger, und die »Frau« hat 'n Kopfkrampf und liegt im Bette. Besser kann sich's nich treffen.«

»Na, denn meinetwegen, Hannes!«

Hannes war von diesem Zugeständnis freudig berührt. Er hob einen dürren Stecken aus dem Garten auf, rannte ans Fenster des stattlichen Bauernhauses und klopfte dreimal feierlich an.

Der Kopf eines dunkeläugigen, bildhübschen Mädchens von etwa zwölf Jahren wurde sichtbar.

»Was is 'n los?«

Hannes senkte geheimnisvoll das Haupt und sagte mit der düsteren Stimme eines »Grabebitters«:

»Der Herr Raschdorf läßt schön grüßen, und a läßt bitten, daß die Jungfer Magdalene so freundlich sein täte und 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«

»Macht Ihr wirklich Begräbnis?« fragte sie, nicht ohne Begeisterung.

»Natürlich, Lene,« antwortete der Leichenbitter und fiel aus der Rolle. »Es wird riesig ulkig. Heinrich is Pfarrer und ich Totengräber, und du mußt das Hühndel in a Sarg legen. Auf 'm Kleiderschranke sind ja die Zigarrenkisten; da nimmste eine, und da haste die Leiche!«

Damit warf er dem Mädchen das tote Hühnchen, das er bisher in der Hand getragen hatte, aufs Fensterbrett, schlug sich selber mit dem »Grabebitterstöckel« ein paarmal auf die Waden und rannte davon.

Der »Buchenkretscham« war vom »Buchenhofe«, auf dem Heinrich und Magdalene die Kinder der Herrschaft waren, Hannes aber als Sohn des »Schaffers« lebte, nur durch die Straße getrennt, die von der Stadt her nach dem schlesischen Gebirgsdorfe führte. Früher waren beide Höfe zu einer großen »Herrschaft« vereinigt gewesen. Der letzte Besitzer war bankerott geworden, das Gut wurde dismembriert, einzelne Teile des Ackers wurden an Bauern des Dorfes verkauft; aus dem Rest der Felder und den Gebäuden aber entstanden zwei neue Besitztümer, immer noch sehr stattlichen Umfanges: der Buchenhof Hermann Raschdorfs und der Buchenkretscham des Julius Schräger.

Vor dem Kretscham machte Hannes vorsichtig Halt. Er schlich an ein Fenster der Gaststube und lugte vorsichtig durch die Scheiben. Die Ausschau befriedigte ihn. Sein »Herr« und Schräger, der Gastwirt, saßen beisammen und sprachen eifrig miteinander. Diese beiden würden voraussichtlich die Trauerfeierlichkeit nicht stören. Also begab sich Hannes Reichel nach dem Hausflur. Er hatte Glück und traf die Schräger-Lotte, die er suchte.

Das etwas blasse Kind erschrak ein wenig, als es Hannes dreimal mit seinem Stecken auf den Arm klopfte und sagte:

»Der Herr Raschdorf läßt schön grüßen, und ob die Jungfer Lotte vielleichte so freundlich sein täte und 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«

»Was? Der Herr Raschdorf sitzt ja drin in unserer Stube. Und warum hauste mich denn so auf den Arm?«

Der Grabebitter fiel abermals aus der Rolle.

»Tumme Gans, der Herr Raschdorf is der Heinrich, und wenn Du nich in 'ner halben Stunde drüben bist und mitmachst, da – da sollst Du mal sehen!«

Das Mädchen wollte noch etwas fragen, aber Hannes »schmitzte« bereits seine Waden und »sockte« ab.

»Mit der Lotte is nischt los,« sagte er zu sich selbst. »Sie is 'ne Tunte! Aber die Lene, die Lene!«

Und das Bürschlein blieb einen Moment stehen und verdrehte verliebt die Augen. Dann setzte es sich schnell wieder in Bewegung.

Im grellhellen Licht des Julitags lag das Dorf langgestreckt drunten im Tal. Die Nordseite war durch einen waldigen Hügelzug abgeschlossen, an dessen Abhang, etwas abgesondert vom Dorfe, die Buchenhöfe lagen. Drüben die südliche Einrandung der Talmulde war viel niedriger, ganz mit gelben Saaten bestanden, über denen schwer und schwül die Sommersonne lag. Und all die vollen Ähren standen wie im heißen Fieber, in einem Fieber, welches das Leben zur Gluthitze bringt und doch die besten Säfte und Kräfte verkalkt, verzuckert und vermehlt, so daß nach dem heißen Rausch das Sterben kommt.

Hannes rannte hinab ins Dorf. An ein paar Bauernhöfen lief er vorbei, dann kam eine grüne Aue, auf der ein kleines, nettes Haus stand.

Hannes reckte sich und klopfte mit seinem Stecken ans Fenster. Ein schmächtiges, blasses Mädel erschien.

»Der Herr Heinrich Raschdorf läßt schön grüßen, und ob die Jungfer Liese nicht so freundlich sein wollen mögen[6] täte, 'm toten Hühndel 's letzte Ehrengeleite zu geben. Der Pfarr' und die Schule gehn mit!«

»Wenn is es denn? Wenn is es denn?« fragte das Kind mit vielem Interesse. »Macht der Heinrich a Pfarrer?«

»Natürlich, Liese, macht a 'n Pfarrer.«

»Gelt, Du, Hannes, der is aber gar nich 'n bissel stolz geworden, und a is doch schon Quartaner, hat doch jetzt immer Gamaschen an,« sagte das Mädchen bewundernd.

»Nu eben,« pflichtete Hannes bei. »Komm och balde nach, Liese; 's geht gleich los! Ich muß bloß schnell 's Grab graben und 'n Zylinder suchen. Wenn kommt 'n Dein Vater heim?«

»Nu, a kommt balde! Ich müßte eigentlich –«

»Gar nischt mußte! Bloß kommen! Kannste »In der Blüte deiner Jahre« auswendig, Liese?«

»Bloß drei Verse.«

»Das langt! Bloß balde kommen! In einer reichlichen halben Stunde geht der Rummel los. – Nanu, wer is 'n das?«

Zehn Meter von Hannes entfernt lag auf der Aue Waldmann, der Dackel. Er lag mit der Schnauze auf der Erde, so daß seine langen Ohren den Boden berührten, und schielte mit höchst durchtriebenem Gesicht den Hannes an.

»A is schon a paar Stunden hier,« berichtete Liese. »Ich hab' ihm Milchsuppe gegeben.«

»Machste recht, Liese! So ein'm Lump, der 's Hühndel totgebissen hat, Milchsuppe!«

»Ja, das wußt' ich doch nicht, Hannes. Und ich denke, Du bist froh, daß wir Begräbnis machen können.«

»Natürlich, Liese, bin ich froh. Wenn der Dackel 's Hühndel nicht erbissen hätte, wär's sehr schade; aber weil a 's erbissen hat, kriegt a Hiebe. Das is nich mehr wie recht und billig. – – Dackel, nu Dackerle, nu Waldmänndel, nu komm doch; siehste nich, daß ich Zucker hab'? Zucker, Waldmänndel! Na, da komm her, Dackel!«

Der Junge näherte sich Schritt für Schritt dem Hunde. Der lag lauernd auf der Erde und schnitt ein über die Maßen schlaues Gesicht. Er lachte geradezu. Und als der Hannes auf drei Schritte herangekommen war, sprang der Dackel auf und lief davon, daß der Boden hinter ihm aufflog. In dreißig Meter Entfernung legte et sich wieder nieder und grinste seinen Verfolger mit überlegener Schadenfreude an. Der verbiß seinen Ärger und beschloß zunächst, seinen Stecken wegzuwerfen und beide Hände in die Taschen zu stecken, damit ersichtlich sei, daß er gar nichts Übles im Sinne führe. Dabei verdoppelte er die Kosenamen und führte alle Schätze der heimischen Speisekammer namentlich auf. Doch als er sich dem Verfolgten wieder auf drei Schritte genähert hatte, brachte dieser sein Leibliches abermals durch eine fabelhaft beschleunigte Flucht in Sicherheit.

Ein paar Knaben schlenderten müßig die Dorfstraße herab. Als Hannes sie gewahrte, gab er die Verfolgung des Hundes auf und wandte sich den Jungen zu in der Absicht, neue Teilnehmer an dem Begräbnis zu werben. Seine ganze blühende Redekunst wandte er zu diesem Zweck auf. Ohne Erfolg!

»Mit 'm Heinrich Raschdorf spiel' ich nich,« sagte Ernst Riedel, »der is a stolzer Affe!«

»Ich geb' mich auch nich mit 'm ab,« sagte ein zweiter.

»Und ich tät' überhaupt von mein'm Vater Wichse kriegen, wenn ich uff a Buchenhof ging,« sagte der dritte.

Hannes war wütend.

»Das werd' ich 'm Herrn Lehrer sagen, der is Heinrichs Großvater,« sagte er, nachdem er sich kurz die Unmöglichkeit zu Gemüte geführt hatte, selbst die drei starken Bengel durchzuprügeln.

»Wenn a mir was tut,« sagte Ernst Riedel, »geht mein Vater zum Schulinspektor.«

»Und meiner och!«

Sie gingen. Hannes schaute ihnen eine Weile nach. Dann spuckte er aus und schrie ihnen nach: »Ochsen, Ochsen, Dorfochsen!«

In der Gaststube des Buchenkretschams war es ganz still. Nur zwei Männer saßen drin: Hermann Raschdorf, der Buchenbauer, und Julius Schräger, der Wirt. Man hörte, wie am Leimstengel auf dem Fensterbrett die gefangenen Fliegen zitterten. Die Sonne aber, die bei aller vielen Arbeit immer noch Zeit findet, ein wenig Spaß zu treiben, wie alle großen Leute, gestattete sich ein wunderliches Spiel. Sie beleuchtete die großen Schnapsflaschen, die im Schanksims standen, und entlockte ihnen wunderbare Lichter; und wer da genau hinsah auf die flimmernden Flaschenleiber, konnte denken, er sähe lauter große Edelsteine. Da war der Benediktiner, dunkel wie ein Orthoklas, und daneben glänzte die Kirschflasche wie ein riesiger Rubin; der grüne Magenbitter kam sich sicherlich selber vor wie ein märchenhafter[9] Smaragd, und der Eierkognak war so milchig hell und hatte so sanfte Mondscheinreflexe wie ein echter Opal. Der Branntwein aber, von echtem »Wasser und Feuer«, hielt sich ohne übermäßige Bescheidenheit für einen Diamanten. Schade, daß so viele Menschen nicht darauf achten, wenn die Sonne einmal witzig ist. Auch die beiden Männer nicht.

»Die Hauptsache is, Hermann, daß Du mir keine Schuld gibst,« sagte der Wirt.

»Aber Du hast mir doch am meisten zugeredet, daß ich die verfluchten Aktien gekauft hab'!« entgegnete der Buchenbauer.

»Zugeredet, was heißt zugeredet? Hätt' ich Dir zugeredet, wenn ich nich gedacht hätte, die Sache wär' gut, was? Hätt' ich das? Was? Selber hätt' ich welche gekauft, wenn ich damals Geld liegen gehabt hätte.«

»Und ich? Hatt' ich welches liegen? Hatt' ich's? Hab' ich nich 'ne neue Hypothek aufgenommen? Fünftausend Taler, Mensch! Fünftausend Taler! Was das heißen will bei mir!«

Der Gastwirt sprang ärgerlich auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und trat ans Fenster.

»So is 's! Wenn die Leute Pech haben, schieben sie's immer auf andere.«

Er drehte sich rasch wieder um.

»Nu, Mensch, siehste das nich ein, daß ich's bloß gut gemeint hab'? Daß ich bloß Dein Bestes wollte? Was?! Wenn die Sache richtig gegangen wär' –«

»Wenn! Man soll sich mit solchen Lausekerlen nicht einlassen. Herrgott, wenn wirklich, Schräger – – es is ja – es is ja gar nich zum Ausdenken –«

Der kleine, dicke Gastwirt legte dem großen, stattlichen Bauern beschwichtigend die Hand auf die Schulter.

»Hermann! Was nutz't n das alles! Abwarten! ruhig abwarten!«

»Abwarten! Du hast gut reden. Abwarten! Ich – ich – mir wird die Zeit zur Ewigkeit; drüben liegt mein Weib krank, sie weiß nichts von all dem, die Zinsen bin ich noch schuldig von Johanni, – ich – ich –«

»Weißte, Hermann, trink'n wir 'n Kirsch!«

»Ich mag nich, ich will nich, ich hab' schon genug!«

»Trink'n wir halt 'n Kirsch! Das wirste mir doch nich abschlagen, Hermann!«

Der Wirt ging nach dem Schanksims, und der Rubin tauchte unter.

»Na also!« sagte Schräger, indem er langsam mit den gefüllten Gläsern zurückkam. »Nur nich 'n Kopp verlieren! Wird ja noch alles werden. So, da! Na, trink mal, Hermann! Auf Dein Wohl!«

Da tönten Schritte draußen im Hausflur.

»Der Briefträger,« keuchte Raschdorf und stieß das gefüllte Glas um. Er stand auf und stützte sich schwer auf den Tisch. Ein Landbriefträger trat über die Schwelle, erhitzt und bestaubt.

»Guten Tag!« sagte er; »'n Korn und a Glas Einfach –«

»Is was an mich?« fragte Raschdorf schwer beklommen. Auch der Wirt blickte aufs höchste gespannt nach der schwarzen Ledertasche. »Jawohl, Herr Raschdorf, da ist ein Brief!«

»Vom Rechtsanwalt,« sagte Raschdorf leise und langte über den Tisch.

»Komm mit ins Stübel, Hermann!« riet der Wirt.

Die beiden Männer gingen ins Wohnzimmer des Wirtes. Mit zitternden Fingern löste Hermann Raschdorf den Umschlag des Briefes.

»Setz' Dich, Hermann, setz' Dich!« Der Wirt zwang ihn aufs Sofa.

Und Raschdorf las. Da wurde das Gesicht blaß, die Mundwinkel verzogen sich, der Unterkiefer zitterte, und auf der Stirn brannte ein roter Fleck wie eine Wunde.

»Verflucht! Oh – oh – verflucht!«

Das Papier entsank dem starken Mann, und er selbst fiel mit dem Gesicht auf das Sofa und krallte seine Finger in die Polster.

»Was is denn, Hermann, um Gottes willen, was is denn?«

Keine Antwort. Der hünenhafte Körper nur zuckte krampfhaft auf und nieder, die Hände fuhren wie irre hin und her, und der Kopf bohrte sich in den Sofasitz.

Der Wirt bückte sich, hob den Brief auf und las.

Eine lange Pause entstand.

»Fünfzehn Prozent, nur fünfzehn Prozent!«

Schräger setzte sich auf einen Stuhl. Schweigend betrachtete er den Unglücklichen, der in dumpfes Schluchzen ausbrach. In den grauen Augen des Wirtes zuckte es sonderbar. Ein Weilchen blieb er so ganz still, dann schlich er auf den Zehen hinaus und verkaufte drüben dem wartenden Briefträger um zehn Pfennig Schnaps und Bier.

»Sagen Sie einstweilen von dem Briefe nichts im Dorfe,« sagte er zu dem Briefträger und kassierte die zehn[12] Pfennig Zeche ein. Dann ging er zurück nach der Wohnstube. Behutsam öffnete er die Tür. Raschdorf lehnte auf dem Sofa, die Füße weit von sich gestreckt.

»Hermann!«

»Na, was sagste? Haste gelesen? Fünfzehn Prozent! Was? Das macht sich! Diese Schweinebande!«

»Aber 's muß doch 'n Gesetz geben, Hermann!«

»Gesetz geben! Schafkopp! Gesetz! Wenn Du 'n Hund ohne Maulkorb rumlaufen läßt, oder wenn Du die Wagentafel zu Hause vergessen hast, da gibt's 'n Gesetz, da werden sie Dich schon fassen; aber wenn kleine Leute von Spekulanten um ihr Geld begaunert werden, um Tausende, um viele Tausende, um alles – da gibt's kein Gesetz, da kräht kein Hahn darüber, da kümmert sich kein Teufel drum – Schweinebande!«

Schräger trat nahe an den Sofatisch.

»Es ist schrecklich, Hermann! Und das Schlimmste: nu werd' ich die Schuld kriegen.«

Raschdorf blickte auf.

»Die Schuld kriegen! Du? Hä! Natürlich bist Du schuld!«

»Hermann, das verbitt' ich –«

»Ach, halt's Maul! Was hat's denn für 'n Zweck, wenn ich Dir die Schuld geb'? Krieg' ich mein Geld wieder? Was? Nee! Hin is hin! Aber daß Du mir zugeraten hast, daß Du mir in a Ohren gelegen hast Tag und Nacht, das steht auf ein'm andern Brette, Schräger!«

»Na, is gut, Hermann! Gut is! Ich werd' Dir ja nich mehr raten! Ich sag' ja kein Sterbenswort mehr, und wenn Du –«

»Und wenn ich gleich pleite geh'! Weiß ich, Schräger, weiß ich! Is auch ganz gut so.«

»Na, das is ja richtig! Das habe ich mir ja gerade um Dich verdient!«

Schräger trat ans Fenster und blickte hinaus auf die staubige Straße. Raschdorf erhob sich und dehnte die Arme.

»So! Nu werd' ich's meinem kranken Weibe sagen, und nachher könn'n wir ja die Klappe zumachen und fechten gehn.«

Schräger drehte sich langsam um.

»Hermann,« sagte er, und seine Stimme klang warm, »Hermann, wenn Du 'n Freund brauchst!«

Raschdorf sah ihn mit herbem Lächeln an.

»Wenn ich 'n Freund brauch', komm ich zu Dir. Verlaß Dich darauf, Schräger!«

Sie sahen sich einige Sekunden in die Augen.

»Adieu, Schräger!« – –

Über die Straße ging Raschdorf und über seinen Hof. Er sah und hörte nicht. Als er in den Hausflur kam, blieb er stehen, als ob er Mut fassen müsse. Von oben herab klang ein hohles Husten. Da raffte sich der Mann auf. Langsam stieg er die Treppe hinauf und öffnete eine Tür. »Wie geht Dir's, Anna?«

Die sanfte, zarte Frau, die im Bette lag, sah ihn erstaunt an und fragte furchtsam:

»Was ist Dir, Hermann?«

»Mir? – Was soll mir sein?«

Die Kranke richtete sich auf.

»Hermann, es ist was passiert! Dir ist was; Hermann, was ist Dir?«

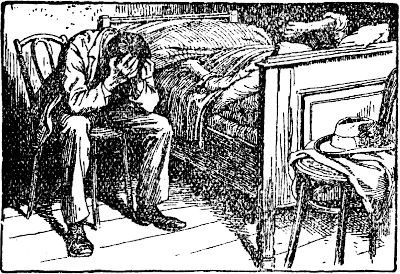

Er sank auf den Stuhl neben ihrem Bette und lehnte den Kopf an das kühle Kissen. Und wie sich ein Schuldbekenntnis von Männerlippen immer schwer und schmerzhaft losringt, so auch jetzt.

»Anna, ich – hab' spekuliert, – und ich hab' verloren.«

Eine heiße Röte zog über das weiße Frauengesicht. Sie sagte nicht gleich etwas, aber dann fragte sie:

»Ist es viel, Hermann?«

»Viel, Anna! Sehr viel! Über – über viertausend Taler.«

Die Kranke sank in die Kissen zurück und legte den rechten Arm über die Stirn und die Augen. Und der Mann saß in finsterem Schweigen an ihrem Bette. Kein Laut. Nur die Frau hustete ein paarmal. Und die Sonne schien schwül in die Stube.

Da klang ein seltsam Tönen in diese Todestraurigkeit. Vom Garten unten drang schwaches Kindersingen: »In der Blüte deiner Jahre«.

Müde erhob sich Raschdorf. Er hatte nicht den Mut, seiner blassen Frau in die Augen zu sehen. So trat er sachte ans Fenster und lehnte sich gegen die Mauer.

Ein wunderliches Bild bot sich ihm unten im Garten. Er sah nicht alles, nicht den Hannes, der possenhaft aufgeputzt da unten stand, nicht die fremden Kinder; er sah ein totes Hühnchen, das mit Myrtenzweigen und blauen Bändern geschmückt über einer Grube stand, er sah sein[15] schönes Kind, die Magdalene, und er sah seinen einzigen Sohn, der wie ein Geistlicher angezogen unten stand und vernehmlich sagte: »Vita brevis! Vita difficilis!«

»Das Leben ist kurz! Das Leben ist schwer!«

Das Wort traf den Mann ins Herz. Er ging zurück zum Bette der kranken Frau und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. –

Drüben im Buchenkretscham durchmaß der Wirt die einsame Gaststube. Er war wohl in schwerer Erregung. An allen Tischen blieb er stehen und trommelte mit den dicken, kurzen Fingern darauf. Immer lockte es ihn ans Fenster, und er hatte doch nicht den Mut, ganz nahe hinzutreten. Die Augen aber richteten sich immer aufs neue nach dem Buchenhofe. So vertieft war er in seine Gedanken und in das Anschauen des stattlichen Gehöftes, daß er nicht einmal bemerkte, wie sich die Tür öffnete und ein Mann erschien, der ihn sekundenlang beobachtete.

»Eine wunderschöne Besitzung, der Buchenhof, was, Schräger?«

»Ah – ah – ja – ja – natürlich – natürlich; ach, Du bist's, Berger, Du hast mich ja –«

»So erschreckt, gelt ja? Hähä! Is kaum zu glauben, daß 'n Gastwirt erschrickt, wenn a Gast kommt.«

»Ich – ich dachte gerade nur –«

»Du dachtest gerade nur darüber nach, was doch der Buchenhof für 'ne riesig hübsche Wirtschaft wär', und da kam ich dummerweise und störte Dich in Deiner Andacht.«

»Bist doch halt a gespaßiger Mensch, Berger. Immer weißte 'n Witz. Was kann ich Dir denn einschenken?«

»Gar nischt! Ich will Dich bloß was fragen, Schräger. – – Weiß er's schon?« Und er zeigte mit dem Daumen nach dem Buchenhofe.

»Was – was soll er denn wissen?«

»Von der Pleite und den 15 Prozent!«

»Berger, woher weißt denn Du das schon wieder? Das is ja gar nicht möglich!«

Der andere lachte.

»Ja, weißte, wenn man Lumpenmann is wie ich und so mit einer Kurier-Hunde-Post im ganzen Lande rumfuhrwerkt, da hört man vieles. Was a richtiger Lumpenmann is, der weiß alles.«

Der Wirt sah Berger mit unruhig flackernden Augen an.

»Na, meinetwegen! A weiß schon. A hat halt Pech! Mich geht's ja nischt an, Berger. Was?«

»Nu je! O ja! Doch, doch!«

Der Lumpenmann lachte bei dieser Rede. Schräger fuhr auf.

»Mich soll's angehen? Mich? Was denn? Was denn zum Beispiel? Möcht' ich wissen. Was denn, Berger?«

Der lehnte sich gegen das Schenksims, kniff seine Äuglein ein wenig zusammen und sagte ganz ruhig: »Ich werd' Dir mal was sagen, Schräger. Siehste, es könnte einer auf den Gedanken kommen, es wär' eigentlich ganz hübsch, wenn die beiden Buchenhöfe wieder zusammenkämen. – Laß mich reden, Schräger, reg' Dich nich uff! Also, wenn alles wieder eine Herrschaft wär'! Das könnte schon einer denken.[18] Nich? Na, aber 's wär' 'n sehr dummer Gedanke, Schräger, denn die Raschdorfs gehen da drüben nich raus!«

»Ich weiß nich, was Du hast, Berger. Ich denk' doch im Traume nich an so was. Der Raschdorf is mein Freund.«

»Is Dein Freund, Schräger. Das ist hübsch von Dir! Und weil Du nu Deinen Freund mit den Aktien so in die Tinte geritten hast –«

»Berger, das laß ich mir nich gefallen!«

»Weil Du ihn so in die Tinte reingeritten hast, sag' ich, wirste ihn wohl jetzt wieder rausreiten müssen.«

»Das is 'ne Frechheit von Dir, Berger! Wie kommste denn dazu? Das geht Dich doch gar nischt an!«

»Geht mich gar nischt an, Schräger, da haste recht! Aber gerade das, was mich nischt angeht, um das kümmer' ich mich. Schräger, ich will Dir mal in aller Gemütlichkeit was sagen: Wenn Du etwa am Raschdorf schuftig handelst, da mach' ich Dich schlecht im ganzen Vaterlande und im ganzen Waldenburger Kreise. Verstehste? Ich verkauf' Dich als Lumpen in jedem Hause.«

»Nu is aber genug, Berger! Das sagste mir in meinem Hause? Ich verklag' Dich, und wenn Du noch 'n einziges Wort sagst, da –«

»Da schmeißte mich raus. Machste recht, Schräger, tät' ich auch machen! Aber ich geh' schon alleine. Meine Meinung weißte! Leb' gesund, Schräger!«

Berger hörte noch, daß ihm der Wirt etwas nachzischelte, aber er kümmerte sich nicht darum. Aus der sauersüß riechenden Wirtsstube trat er wieder hinaus auf die sonnenbeglänzte, freie Straße. Ein kleiner Planwagen stand[19] da, vor den ein großer, schwarz- und weißhaariger Hund gespannt war. Der schielte seinen Herrn mit einem verliebten Seitenblick an und klopfte in drei gleichmäßigen Zwischenräumen mit seinem mächtigen Schweife an die Wagendeichsel. Der Lumpenmann stutzte und betrachtete aufmerksam sein Gefährt, in dem sich leise etwas regte.

»Haste etwa a Raschdorf Heinrich gesehen, Pluto?«

Der Hund bellte freudig.

»Oder vielleichte gar a Schaffer-Hannes?«

Der Hund bellte noch lauter.

»Haste sie wirklich gesehen, Pluto? Möcht' ich wissen, wo sie stecken.«

Der Hund bellte wie toll und zerrte und riß an seinem Geschirr. Der Lumpenmann bückte sich und machte ihn frei.

»Na, da such', Pluto, da such'!«

Ein Satz, und der mächtige Hund war unter der Plane verschwunden. Ein Zeter- und Mordgeschrei erhob sich in dem kleinen Wagen, dazwischen tönte ein ganz rasendes Hundegebell. Der Lumpenmann stand da und lachte, und die Tränen liefen ihm über das runzelige, bestaubte Gesicht.

Ein paar Gamaschen wurden auf der Deichsel sichtbar, in denen steckten zwei Quartanerfüße, und nach und nach kam der ganze junge Akademiker zum Vorschein. Unterdessen war ein wüstes Gebrülle und Gebelle im Wagen.

»Du bist verrückt, Pluto! Mein Gesicht, au, mein Gesicht!«

Der kleine Wagen wankte und bebte von dem gewaltigen Kampfe, der sich in ihm abspielte, und dann wurde in[20] seiner dunklen Öffnung ein animalischer Knäuel sichtbar, und rechts von der Deichsel fiel ein Hund auf die Straße, und links von der Deichsel ein Junge.

Hannes erhob sich mit zerkratztem Gesicht.

»Wir kommen vom Begräbnis,« sagte er kläglich und betrachtete zerknirscht den demolierten Paradehut seines Vaters. »Da macht man sich 'n kleinen Spaß und kriecht mal in den Lumpenwagen, und gleich hetzt a mit Hunden. Was bloß mein Vater zu seinem Zylinder sagen wird! Pfui, Mathias, das werd' ich mir merken! Das is ruppig von Ihn'n.«

Der Lumpenmann lachte, daß er sich schüttelte.

»Ihr Halunken! Gelt, das wär' a Spaß gewesen, wenn Euch der Mathias Berger ins Dorf gezogen hätte! Na, heul' nich etwa, Hannes! Sagen wird Dein Vater zum kaputen Zylinder nischt; a sagt ja nie was; höchstens durchhauen wird a Dich.«

In diesen Worten vermochte Hannes einen erheblichen Trost nicht zu erblicken, und so versprach ihm Mathias Berger einen neuen Zylinderhut. Er habe zwei Stück. Einer rühre von seiner Hochzeit her, den anderen habe er geerbt. Der Hannes solle sich den schönsten gleich abholen, ehe der Vater vom Felde heimkehre und gewahr werde, was mit seiner »Trauertonne« passiert sei.

Da war die Not des Buben behoben. Und nachdem Hannes durch einige kritische Fragen, die das Erbstück betrafen, die tröstliche Zusicherung erhalten hatte, daß die beiden Hüte Bergers wirklich Prachtexemplare ihrer Art seien, spannte er sich selbst neben den von ihm sonst heißgeliebten[21] Pluto und zog mit ihm das Wägelchen die Straße hinab dem Dorfe zu.

Mathias Berger und Heinrich Raschdorf folgten in einiger Entfernung. Es war Abend geworden. Einzelne Schnitter kamen heim vom Felde. Irgendwo draußen waren die ersten Halme gefallen. Wie die Leute am Anfang der Ernte so stolz daherschreiten! In ihren Muskeln ist aufgespeicherte Kraft, und die frohe Gewißheit wohnt in ihren Herzen, daß ihr Körper kräftig und tüchtig ist. Diese gesunden Menschen sind vielleicht die glücklichsten Leute der Erde. Sicher aber die leidlosesten, die ruhigsten, die ungeängstigtsten. Was ihnen fehlt, wissen sie nicht, und was sie haben, steht über aller Wertung nach Geld. Die anderen haben viel, was Plunder ist, und das Schlimmere ist: sie wissen, was ihnen fehlt, und grübeln darüber nach und sehnen sich müde. Es ist kein Wunder, daß ein verschlossener, wortkarger Stolz in den Bauern wohnt. Lächelt der Städter über den Landmann, wenn er ihn unbeholfen über seine Straßen troddeln sieht, der Bauer lacht unendlich verächtlicher über den Städter, wenn der neben seinen Erdfurchen und strotzenden Saaten so vorsichtig und blaß und müde daherwandelt.

Mathias Berger sah seinen jungen Begleiter an, der einen grauen Anzug mit kurzen Hosen, einen weißen Strohhut und Gamaschen trug. »Eigentlich siehst Du Dich komisch an hier auf der Dorfstraße,« sagte er.

»Ja, Mathias, wissen Sie, und ich wär' auch viel lieber wieder zu Hause.«

»Gefällt Dir's nicht auf der Schule in Breslau?«

»O ja, wenn man der Siebente ist von achtunddreißig,[22] das ist schon ganz anständig. Im Französischen hab' ich bloß »genügend«, sonst steh' ich ganz gut. Aber wissen Sie Mathias, das Schlimme ist, daß mir immer so bange ist.«

»Du hast wohl manchmal das Heimweh, Heinrich?«

Der Knabe mäßigte seine Stimme.

»Ja, aber das sag' ich bloß Ihnen, Mathias! Sonst müßt' ich mich ja zu sehr schämen. Und meine Kollegen würden sagen, ich sei eine Memme, und ich kriegte Klassenkeile. Aber mir ist halt immer so bange. Ich kann nicht dafür. Überhaupt nach den Ferien! Einmal hab' ich nach den Ferien meine Wochentagsschuhe vier Wochen lang nicht angehabt. Ich mochte sie nicht abbürsten, weil – weil Boden von zu Hause dran war.«

Der Lumpenmann wandte sich ab und sagte mit verstellter, etwas heiserer Stimme:

»Das wirste schon noch überwinden lernen, Heinrich! Oder willste nicht gern Doktor werden oder Pfarrer oder sowas?«

»Nein, Mathias, ich will nicht! Ich will wieder zu Hause sein, wo Ihr alle seid.«

»Willste denn Bauer werden, Heinrich?«

»Ja. Sehn Sie mal, Mathias, es wär' doch schade um unser schönes Gut. Sehn Sie, hier gerade an dem wilden Kirschbaum kann man unsere ganzen Felder übersehen. Das sind doch viel! Nicht, Mathias? Eigentlich sind wir doch reich. Aber das sag' ich gar nicht in Breslau. Ich denk' bloß immer dran, daß wir so ein schönes Gut haben.«

Der Lumpenmann bückte sich hastig nach dem Wegrande,[23] riß einen Stengel Sauerampfer ab, biß darauf herum und spuckte dann alles weit von sich.

»Was macht denn Deine Mutter?« fragte er.

»Die ist wieder ganz krank. Am Mittwoch, wie Wochenmarkt in Waldenburg war, war sie mit beim Doktor.«

»Und was hat der gesagt?«

»Das weiß ich nicht. Sie hat geweint, als sie heimkam. Das ist es auch, was mir immer so bange macht, daß die Mutter nicht gesund ist.«

Sie gingen eine Weile schweigend weiter.

»Sieh nur, daß Du weiter auf der Schule fortkommst, Heinrich! Gelt, bis in die Prima mußt Du, eh' Du den Einjährigen hast?«

»Bloß bis Ober-Sekunda.«

»Das wär'n also reichlich noch drei Jahre. Sieh och, Heinrich, 's is schon gutt, wenn Du was lernst. Auf alle Fälle is gutt. 's is ja ganz erbärmlich, wenn einer so tumm is wie zum Beispiel ich. Kannste denn eine Stellung kriegen, wenn Du einjährig bist, Heinrich?«

»O ja, es war einer mit auf unserer Bude, der ist nach 'm Einjährigen abgegangen, und jetzt ist er Schreiber auf einem Landratsamte, und dann wird er Kreissekretär oder so ähnlich. Aber ich mag nicht Kreissekretär werden. Ich will Bauer werden.«

»Schon, schon, Heinrich! Aber sieh mal, am Ende könnt'st Du Dich doch später anders besinnen.«

»Nie, Mathias, nie! Ich übernehm' das Gut. Das ist tausendmal besser, als wenn ich so in einer Schreibstube sitzen muß.«

Ein Blick des Lumpenmannes glitt über die goldenen Fluren, die sich rechts und links von ihm ausdehnten und die alle jetzt noch den Raschdorfs gehörten.

»Wir werden schon sehen, daß Du ein Bauer werden kannst. Wir werden schon sehen!« sagte er. – –

Hannes hielt mit der Hundefuhre mitten auf dem Wege an. Aus einem Feldraine bog ein Trupp Schnitter ein, und an ihrer Spitze schritt schwer und gewichtig August Reichel, der Vater des Hannes.

»Na, da komm mal schnell, Heinrich, sonst passiert da unten ein Unglück!« sagte der Lumpenmann und schritt mit seinem Begleiter rüstig aus.

Sie kamen ziemlich gleichzeitig mit den Schnittern an dem Wagen an. August Reichel, ein Riese von Gestalt, blieb stehen und betrachtete höchst beängstigenden Blickes seinen Sprößling, der da beklommen vor ihm stand und mit der einen Hand krampfhaft hinter dem Rücken etwas versteckte.

Der Riese reckte ein wenig den Hals und konnte so ganz bequem auch aus einiger Entfernung die Rückseite seines Nachkommens einer genauen Musterung unterziehen. Ein Zucken ging über das Gesicht des Goliath.

»Her!« sagte er lakonisch und streckte die Hand aus.

Hannes reichte ihm die ruinierte »Trauertonne« und schielte halb ängstlich, halb abwartend durch die Haare, die ihm in die Stirn hingen, zu seinem muskulösen Vater hinauf.

Der betrachtete den Zylinder, nahm den Strohhut vom Kopfe, probierte den Zylinder auf, fand, daß er ihm passe, prüfte dann das Schweißleder und hieb plötzlich dem Knirps[25] vor ihm den Hut mit solcher Wucht auf den Kopf, daß dieser bis übers Kinn darin versank und mit beiden Beinen zugleich auf der Straße kniete.

»August, halb und halb bin ich schuld,« sagte der Lumpenmann beschwichtigend, »ich hab' zwei Zylinderhüte zu Hause; ich schick' Dir einen.«

Über das breite Gesicht des Riesen ging ein Lächeln.

»Ich brauch' keinen!« sagte er und nickte dem Lumpenmann freundlich zu. Daran setzte er sich wieder an die Spitze seiner Schnitterschar und schritt in breitbeiniger Majestät die Anhöhe hinauf dem Buchenhofe zu.

Hannes arbeitete sich ans Tageslicht. Er sah seinem Vater halb ärgerlich, halb schadenfroh nach und sagte, indem er sich die Stirn rieb und dem Vater mit dem Finger nachdrohte:

»Na wart' nur! Wenn ich heute abend Koppschmerzen hab', da wirste mir ja Tee kochen müssen!«

Mathias Berger lachte, Pluto bellte einen kleinen Jubelhymnus, Hannes faßte ihn um den Hals, und die kleine Karawane zog weiter.

So kamen sie bei dem kleinen Hause des Lumpenmannes an. Die Liese kam ihnen entgegen. Eine ganze Woche lang hatte sie den Vater wieder nicht gesehen. Nun schmiegte sie sich zärtlich an ihn. Er aber schlang den Arm um sie und fuhr mit der Hand über ihren flachsblonden Kopf.

»Liese! Nu, Liese! Nu, mei Madel du!«

Ein ganzer Strom von Liebe ging durch diese paar Worte. Dann kam auch die Schwester Bergers, die ihm seit[26] dem frühen Tode seiner Frau die Hauswirtschaft besorgte. Unterdessen spannten die Knaben den Hund aus und schoben den Wagen in einen kleinen Schuppen. Mathias Berger folgte ihnen. Er hob einen riesigen Sack aus dem Wagen, der prall mit Lumpen gefüllt war, und schüttelte ihn aus.

»Na, da seht mal! Wenn ich die sortieren werd', das ist ganz int'ressant. Da ist alles dabei. Wollflecke von Großmutterkleidern und Kattun von Kinderschürzen, Übrigbleibsel vom Brautstaate und Leinwand von einem Totenhemde. A Lumpenmann kann alles sehen. Es kommt von allem was in seinen Sack.«

Heinrich folgte gedankenvoll diesen Worten; aber Hannes hörte nicht darauf und machte sich mit einem kleinen Holzkasten zu schaffen.

In der Stube wurde dieses Schatzkästlein geöffnet. Ein Kinderherz konnte bei solchem Anblick selig sein. Es gab ja auch einige langweilige Dinge in dem Kasten, wie: Fingerhüte, Nähnadeln, Zwirn, Jerusalemer Balsam und Federhalter. Aber sonst! Soldatenbilder, allerhand andere Bilder mit schönen Versen von Gustav Kühn aus Neu Ruppin, Peitschenschnüre, Pfeifen, Kreisel, Spielmarken, Papierorden, kleine Pistolen, Vogelpfeifen, »goldene und silberne« Uhren und Fingerringe die schwere Masse mit den prachtvollsten Steinen.

»Ich möchte gerne a Fingerringel für die Raschdorf-Lene« sagte Hannes, »weil die mir ofte manchmal a Stückel Wurstschnitte gibt.«

»Such' Dir einen aus, Hannes,« sagte der Lumpenmann.

Der Knabe wühlte mit zitternden Fingern in den Schätzen. So mag den Märchenprinzen zu Mute gewesen sein, die nach dem Wunderring suchten.

Heinrich stand etwas abseits. Er hielt es wohl mit seiner Gymnasiastenwürde unvereinbar, sich noch für solche Dinge zu interessieren, aber er wandte doch kein Auge von dem Kasten. Schließlich trat er mit gewaltsam erzwungener Gleichgültigkeit näher.

»Was ist denn da eigentlich alles?« fragte er mit ungeheurem Gleichmut.

»Wenn Dir was gefällt, Heinrich, such' Dir nur aus,« sagte Berger freundlich.

Heinrich tat so, als ob er das durchaus nicht beabsichtige, aber schließlich prüfte er doch eine kleine Zündblattpistole und ließ sich durch einiges Zureden Bergers bewegen, sie nebst einer Schachtel Munition zu behalten. Auch einen silbernen Ordensstern nahm er noch an sich. Dann aber fühlte er das Bedürfnis, wieder ernsthafter aufzutreten.

»Wissen Sie, Mathias, wer die Lumpenmänner eigentlich in Schlesien eingeführt hat?«

»Nein,« sagte Mathias, »das weiß ich nicht.«

»Das hat der Alte Fritz getan,« belehrte ihn Heinrich. »Vor der Zeit des Alten Fritz gab's keine Lumpenmänner in Schlesien.«

»Da hat der Alte Fritz was sehr Kluges gemacht,« entgegnete Berger.

»Is überhaupt sehr tüchtig gewesen,« sagte Hannes wohlwollend, um damit zu zeigen, daß er auch in der Geschichte bewandert sei. Dabei stellte er drei Ringe in die[28] engere Wahl: einen Diamantring, einen Rubinring und einen einfachen Silberreif, auf dem das Wort »Liebe« eingeprägt war.

»Ja,« nahm Heinrich wieder das Wort, »der Alte Fritz war sehr sparsam, und er wollte nicht, daß die Leute was wegwarfen: Lumpen, Knochen, altes Eisen und so ähnlich. Da setzte er die Lumpenmänner im Lande ein. Und die mußten solche Dinge im Kasten haben wie Sie, Mathias. Und das nennt man Tauschhandel. Wobei es auch auf die neuen Papierfabriken ankam.«

Bergers Augen leuchteten. »Sieh mal, Heinrich, das is doch hübsch, wenn einer das alles weiß. Ich bin nu schon so lange Lumpenmann, und ich bin es auch gerne; aber ich hab' noch nie gewußt, wer uns eigentlich erfunden hat. Es wär' doch hübsch, wenn Du weiter studiertest und ein Gelehrter würdest. Nich, Heinrich? Sieh mal, Bauern gibt's doch massenhaft auf der Welt.«

Der Knabe fühlte sich geschmeichelt, aber er schüttelte doch den Kopf.

»Nein, ich will Bauer sein. Ich will den Hof übernehmen. Ich will immer hier sein.«

»Das is richtig,« stimmte Hannes bei; »wenn Du nich da bist, is nischt los zu Hause. Sieh mal, Heinrich, welchen nehm' ich nu: den mit dem weißen oder den mit dem roten Stein? Den silbernen mit »Liebe« mag ich nich; da gäb' mir die Lene am Ende 'ne Backpfeife. Ich denke, ich nehm' den roten.«

»Nimm sie beide, Hannes,« sagte der Lumpenmann. »Wer die Wahl hat, hat die Qual.«

»Aber der silberne ist auch niedlich – sehr hübsch ist er,« sagte Heinrich.

»So behalt' ihn,« sagte Berger.

»Den mit »Liebe«?« fragte Hannes erstaunt. »Wem willste denn den mit »Liebe« schenken, Heinrich?«

Der Quartaner wurde blutrot.

»Ach, niemand,« stotterte er, »niemand, vielleicht der Liese.«

Und er gab das unechte, kleine Ringlein der Liese, der Tochter Bergers, die schon lange mit roten Wangen hinter ihm gestanden hatte.

Am Abend noch, als die Sonne im Verlöschen war, ging Mathias Berger die Dorfstraße hinab nach der Schule. Die beiden Knaben waren längst zu Hause; die kleine Liese lag im Bett und schlief und hatte das silberne Ringlein am Finger.

Der alte Dorfkantor Johannes Henschel saß an einem Harmonium und spielte aus einer Orgelpartitur.

»Es ist eine schwere Sache, eine sehr schwere Sache, Herr Kontor, wegen der ich komme,« sagte Berger.

»Was ist denn?«

»Herr Kantor, eh' 's Ihnen die anderen sagen: Ihr Schwiegersohn, der Herr Raschdorf, verliert bei der Fabrik sein Geld.«

Das blasse Gesicht des alten Lehrers wurde noch um einen Schein fahler, und die welke Rechte fuhr nach der Brust.

»Bei den Aktien?! Ist das möglich, Berger? Ist das möglich?«

Mathias Berger sah den Alten mitleidig an.

»Es ist so, Herr Kantor. In Altwasser drüben der Teichmann verliert auch dreitausend. Von dem weiß ich's. Fünfzehn Prozent kriegen die Aktionäre raus. Das ist alles.«

Ein Zittern ging über das Antlitz des alten Mannes. Dann stützte er den Kopf schwer auf die Hand.

»O mein Gott!«

Es war ganz still in der Stube, nur die Uhr tickte leise. Draußen erhob sich ein matter Nachtwind und fuhr müde durch die alten Bäume des Schulgartens.

Mathias Berger nahm wieder das Wort.

»Sehn Sie, Herr Kantor, das ist ja eigentlich nicht meine Sache. Es geht mich gar nischt an. Aber Sie wissen ja, ich bin Ihn'n viel Dank schuldig. Wie ich a blutarmer Junge war, ohne Vater und Mutter, da haben Sie mich aufgenommen und mich großgefüttert. Das vergess' ich nich, und wenn ich hundert Jahr' werd'. Was mir das jetzt leid tut, kann ich gar nich sagen. Aber, Herr Kantor, der Herr Raschdorf sollte sich nich mit 'm Schräger einlassen. Das is a grundschlechter Kerl!«

»Der Gastwirt? Ach nein, Berger! Der hat ja meinem Schwiegersohn immer noch ausgeholfen, wenn's einmal fehlte.«

»Ausgeholfen, Herr Kantor! Warum denn? Warum denn? Weil a ihn nach und nach ganz in seine Gewalt kriegen will. Bloß darum! Ich sag' Ihnen, dem dicken Kerle wird erst ganz wohl sein, wenn a beide Höfe hat. Darauf spekuliert a, darauf hat a's abgesehn! Schräger is Raschdorfs größter Feind!«

Der alte Kantor schüttelte unwillig den Kopf.

»Das müssen Sie nicht sagen, Berger, das ist unrecht! Schräger hat sein Geld auf die letzte Hypothek gegeben. Der ist ein Freund von meinem Schwiegersohn.«

Mathias Berger erhob sich.

»Na, da – da tut mir's leid, daß ich was gesagt hab'.«

»Setzen Sie sich, Berger, setzen Sie sich doch wieder! Sie sehen zu schwarz. Der Schräger und mein Schwiegersohn sind Freunde. Sie sind zusammen in die Schule gegangen, sie sind zusammen aufgewachsen. Schräger ist nicht schuld. Das ist halt Unglück, Berger, schreckliches Unglück! O Gott, ich weiß ja nicht, was werden soll! Fünftausend Taler! Und mir hat er immer nichts gesagt, wie's steht, nichts!«

Eine Pause entstand. Beide Männer starrten vor sich hin.

»Um Ihre Tochter tut mir's leid,« sagte Berger endlich leise.

Der alte Lehrer wandte sich ab.

»Und um den Jungen, um den Heinrich! Heute sagt a mir, a will nich studieren; a will Bauer werden – übernehmen die Wirtschaft –, das is ja a Jammer.«

Ernst und groß wandte der Alte die Augen dem schlichten Manne gegenüber zu.

»Ich hab' ein Unrecht begangen, Mathias – ich, nicht der Schräger. Ich mußte dem Raschdorf die Anna nicht geben. In so einem Gut muß Geld sein! Was waren da die paar Pfennige, die ich ihr mitgeben konnte? Gar nichts! Gar nichts! – Und nun ist das Elend da. Ich bin schuld daran, Mathias – ich!«

Berger richtete sich auf.

»Herr Kantor, nehmen Sie's nich übel, aber das is – das is Unsinn, was Sie da sagen. Sie sind nich schuld! Der Raschdorf stand sehr gut da. Der brauchte keine reiche Frau. Bei dem ging's ohne Mitgift. Aber wie hat a gelebt? Wie a gnädiger Herr! Immer oben raus! Und das Schlimmste: a hat sich mit dem Schräger eingelassen, und das is und bleibt ein Malefiz-Lump, und wenn a noch so scheinheilig tut, und wenn Sie noch so für ihn reden.«

Der Kantor schüttelte den Kopf.

»Es wäre schlecht, Mathias, einem zweiten die Schuld zu geben, wenn uns ein Unglück trifft. Und selbst, wenn er ihm zugeredet hat, wer konnte das ahnen? Den Ausgang konnte niemand wissen. Es ist eine bittere Sache, Mathias, wenn man alt ist und ein einziges Kind hat, und dem geht's so!«

Als der Lumpenmann heimging, lag die Sommernacht über dem schlummernden Dorfe. Ernte! In schweren, schwülen Zügen atmete draußen das todgeweihte Feld.

Mathias Berger blieb stehen und sah noch einmal nach dem Schulhause zurück, das ihm in seiner Kindheit ein zweites, besseres Vaterhaus gewesen war und wohin ihn auch jetzt noch eine leise Sehnsucht immer wieder führte. Er liebte den alten Mann dort, der so gutmütig und kurzsichtig war, daß er die Bosheit der Menschen nicht erkannte, nicht die Bosheit, aber auch nicht die geheimen, tiefen Leiden, die dicht neben ihm bluteten.

Als bettelarmes Kind hatte ihn der Kantor aufgenommen in sein Haus, ihn erzogen, ihn auch außer der Schulzeit unterrichtet. Da war der Mathias mit der Schul-Anna zusammen aufgewachsen, und sie hatten gelebt wie Bruder und Schwester. Später ging Mathias als Bergmann in die Grube. Aber wenn er einen freien Sonntag hatte, war er im Schulhause. Da war leise, während er heranwuchs, die Liebe in sein Herz gekommen. Es hatte niemand was gewußt, nicht der Kantor und auch nicht die Anna. Es wäre ja so schrecklich frech und undankbar gewesen, wenn er etwas davon gezeigt hätte, er, der arme Kohlenschlepper.

Bis sie sich verlobte. Da war es zu Ende gewesen mit seiner Fassung. Er brachte es nicht mehr über sich, ins Schulhaus zu gehen. Und damals hat es dann die Anna gewußt. Der Kantor hat sich bloß gewundert und über den Abtrünnigen geärgert.

Ach, die furchtbare Arbeit in der Kohlengrube! So allein sein in den düsteren Stollen unter der Erde und gar keine Hoffnung haben für alle Zukunft. Das hielt Berger nicht aus.

Ein Verwandter von ihm starb und hinterließ ihm ein Häuslein und das Lumpenhandelgeschäft. Der Kantor wollte von dem Berufswechsel nichts wissen; aber Mathias war froh, daß er nun immer im Freien sein konnte, herumwandern in der Welt bei vielen Leuten und nicht mehr allein sein mußte mit seinem Herzenskummer. Da wurde er allgemach wieder ruhiger und heiterer. Nach einigen Jahren heiratete er ein braves Mädchen. Er hatte ihr keine trübe[34] Stunde bereitet, sie ihm auch nicht. Aber sie starb schon nach einem Jahr, als die Liese geboren wurde.

Da war er wieder einsam. Und über Ehe und Grab kam manchmal in stillen Stunden aus der Jugendzeit die alte Liebe wieder, ganz wunschlos, aber doch schmerzhaft tief – so wie heute, da sie krank und schwach nun doch der Armut entgegengehen sollte, der Armut, die allein ihm einstmals verbot, sie zu begehren.

Von fernher kam ein Gewitter, und Mathias ging heim.

Anfang des nächsten Oktober kam Heinrich wieder nach Hause. Es waren Herbstferien. Ein Dienstjunge holte ihn mit einem kleinen Korbwagen vom Bahnhof ab. Die großen, schwarzen Augen des Knaben hingen unverwandt an den heimischen Bergen. Immer, wenn er von der flachen Oderebene da unten kam und zum ersten Male wieder die Hügel des prächtigen, reichgegliederten Waldenburger Berglandes aufsteigen sah, schlug sein Herz schneller, gerade als ob auf den einsamsten jener Berge ein heiliger Friede wohne, wo allein alle Bangigkeit gestillt und alle Sehnsucht vergessen würde.

Und doch war die Landschaft trübe. Die bunten Blätter zitterten an den Bäumen, und weiße Nebelschleier zogen über die leeren Wiesen. Die Weiden standen wie gebückte, krumme Greise an den Bächen und Teichen, als wollten sie sich hinunterstürzen und sterben. Und der Wind sang in den hohen Pappeln am Wege ein Lied vom fernen Sommer und von toter Freude.

Aber es war die Heimat, die Heimat, die dieser Knabe schmerzhaft liebte, an die er alle Tage dachte, da er ihr fern sein mußte.

Langsam fuhr der Wagen die sandige Straße entlang. Der Kirchturm des Dorfes ragte auf; da lief ein Zittern über die Gestalt des Kindes, und die feine Gestalt reckte und dehnte sich, mehr zu sehen, mehr von der Heimat. Dann kam ein Grenzweg, und nun war Heinrich Raschdorf auf väterlichem Boden. Ein glückseliges Leuchten brach aus seinen Augen. Jetzt war es aus mit Sehnsucht, Heimweh und Herzeleid, jetzt fühlte er sich sicher und geborgen.

Hier auf heimischer Erde wäre er dem gefürchtetsten Lehrer sicher und lächelnd entgegengetreten; hier hätte er sie nur einmal haben mögen, alle seine Mitschüler; beide Hände würde er ausstrecken und sagen:

»Seht Ihr, hier bin ich zu Hause! Hier wohnen mein Vater und meine Mutter und mein Großvater und alle, die ich kenne. Und alle die Felder sind unser, und dort drüben das ist unser Hof.«

Ein Mann mit einem Jagdgewehr ging über die Felder, kaum zwei- oder dreihundert Meter vom Wege entfernt. Der Dienstjunge hielt das Pferd an. Heinrich aber sprang auf, riß den Hut vom Kopfe, winkte und schrie: »Vater, Vater, Vater!«

Der Mann unten blieb stehen, blinzelte durch das Herbstlicht herauf und winkte ein wenig mit der Hand. Dann gab er ein Zeichen weiterzufahren und setzte seinen Pirschgang fort.

Knarrend fuhr der Wagen die Straße weiter. Der Knabe saß ganz still. Ein Kartoffelfeld tauchte auf. Eine[37] Anzahl arbeitender Menschen waren da beschäftigt und wühlten geschäftig in der schwarzen Erde nach den weißen, duftenden Knollen. August Reichel, der Schaffer, überwachte das Ganze wie ein schweigender König. Aber allen nahm er die schweren, gefüllten Körbe ab und schüttete deren Inhalt auf einen riesigen Wagen.

Da trennte sich ein junger Bursche vom Arbeitstroß, rannte ein Stückchen, fiel über einen Kartoffelsack, stand wieder auf, stolperte noch einmal über eine Furche, riß dann die Mütze vom Kopfe, schlug in einem ganz närrischen Tempo Räder damit in die Luft, sprang über den Straßengraben, trat an den Wagen und sagte keuchend:

»Na, Heinrich, das is aber fein, daß De kommst!«

»Guten Tag, Hannes! Du hast ja so kalte Hände.«

»Na, klaub' mal Kartoffeln, wenn der Boden so kalt is! Du kannst froh sein, daß De immer Quartaner sein und in der Stube sitzen kannst.«

»Hannes, Du mußt mitkommen!«

Heinrich rief hinüber nach dem Felde: »He! – Reichel! – Schaffer! – Darf der Hannes mit mir fahren?«

Der Riese verfiel in Nachdenken, schüttelte erst heftig den Kopf, dachte aber weiter nach, zuckte dann unschlüssig die Achseln, machte noch eine bedenkliche Pause, nickte darauf kurz und wandte sich ab.

»Das wußt' ich schon,« sagte Hannes und kletterte auf den Wagen. »Ich sag' Dir, a hätte sich geärgert, wenn ich nich mitgefahren wär', und ich och. Los, Friedrich! Nu komm'n wir vom Gymnasium! Haste vielleicht Zigaretten, Heinrich? Hier sieht's keen Mensch!«

Auch der einsame Jäger ging heim. Er hatte kein Glück. Seine Jagdtasche blieb leer.

Glück! Raschdorf lachte. Er und Glück haben! Das gab's lange nicht mehr für ihn.

Müde lehnte er sich auf sein Gewehr und sah düsteren Blickes über die kahlen, toten Felder und nach den Wolken, die schwer über die bunten Berge herabsanken. So trübselig hüllten sie die schimmernde Herrlichkeit ein, wie man dunkle Decken und Schleier zieht über goldene Wände zur Zeit der Trauer. Nach Minuten erst merkte der Einsame, daß er in Gefahr sei, denn die Hähne des Gewehrs, gegen dessen Lauf er sich lehnte, waren gespannt.

Ein herbes Zucken ging über das Gesicht des Mannes, dann riß er das Gewehr herauf und feuerte beide Schüsse in die Luft. Er schloß die Augen bei dem dumpfen Knall, dann ging er weiter.

Und wie so häufig in letzter Zeit, ging er zum Schräger. Er traf den Wirt allein, denn es war noch am zeitigen Nachmittag.

»Nu, kommste mit a Zinsen, Hermann?« fragte Schräger freundlich.

»Haste es so eilig mit a Zinsen? Ich dächte, Du brauchst 's nich so nötig.«

»Nu je, sein Geld braucht jeder; jeder, Hermann! Ich och!«

Raschdorf setzte sich schwerfällig hinter einen Tisch.

»Schneid' mir's aus der Haut! Ich hab's nich! Hexen kann's keiner!«

Der Wirt wandte ihm verdrießlich den Rücken und sah mürrisch zum Fenster hinaus. Draußen rumpelte eine Rübenfuhre[39] langsam vorbei. Dann wurde es still. Keiner der Männer sprach.

Da öffnete sich die Tür, und ein etwa siebzehnjähriger Junge trat herein, ein starker Bursche von auffallend idiotischem Gesichtsausdruck. Das war der einzige Sohn Schrägers.

»Hu, hu,« sagte er und rieb sich die Hände. »Is aber kalt heute! Mag ich nich auf dem Felde sein – mag ich nich – mag ich gar nich a bissel. – Schön tumm! – Schön tumm! – Schön tumm!«

»Du sollst machen, daß Du wieder rauskommst, Du Faulpelz!« sagte Schräger.

Aber der Sohn lachte ihn aus.

»Selber Faulpelz! Och, es is kalt draußen. Und hier is warm! Hier is viel schöner! Schön tumm! – Schön tumm!«

Er fing an zu pfeifen und hüpfte auf einem Bein die Stube entlang, wobei er sich immer abwechselnd Ohren und Nase rieb. Dann setzte er sich hinter einen Tisch und dröselte stumpf vor sich hin. Schräger beachtete ihn nicht mehr. Er wandte sich wieder an Raschdorf.

»Sieh mal, Hermann, Ordnung muß nu mal sein. In Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf. Das is nu mal so! Zum Wegschenken hat ja keiner was.«

Raschdorf fuhr auf und schlug mit der Faust auf den Tisch.

»Wegschenken? Wer spricht denn vom Wegschenken? Mir braucht keiner was zu schenken, und Du zu allerletzt. Das hab' ich noch nicht nötig!«

Schräger zuckte die Achseln.

»Immer gleich beleidigt! Immer der große Herr, der sich nischt sagen läßt. Siehste, Hermann, das is Dein Fehler. Du hast Dir's nach und nach mit allen Bauern verdorben. Wenn Du mehr Freunde hättest –«

»Ach, halt's Maul, laß mich in Frieden mit den Schafköppen!«

»Ihihihi – Schafköppen, Schafköppen, Schafköppen!« lachte der Idiot.

»Du sollst machen, daß Du rauskommst, Gustav!«

Der Junge rührte sich nicht vom Platze.

»Ne,« grinste er. »Es is kalt! Schön tumm!«

Raschdorf nahm wieder das Wort.

»Würde mir einer von den'n helfen? Was? Keiner! Sie würden sich hüten. Sie borgen mir nicht einen Taler.«

»Das macht bloß der Schräger,« sagte der Wirt bitter. »Der is der Schafkopp.«

Da wurde das Gesicht des Buchenbauern dunkelrot, und er fuhr jähzornig auf:

»Du – Schräger – ich – ich – geb' Dir 'ne Backpfeife!«

»Gib ihm eine, gib ihm eine!« schrie der Idiot mit Begeisterung.

Der dicke Leib des Wirtes zappelte vor Erregung. »So? – Soso? Backpfeifen – Backpfeifen bietet mir der gnädige Herr an? So? Backpfeifen für alles, was ich ihm schon zu Gefallen getan hab'? Is gutt, Herr Raschdorf! Wenn ich bis morgen meine Zinsen hab' und zum nächsten Quartal meine 20 000 Mark, da – da kann der gnädige Herr backpfeifen, wen a will.«

Es wurde still. Nur eine Zeitung knisterte, die der Idiot mit den Händen bearbeitete. Schräger trat wieder ans Fenster und sah hinaus. Langsam erhob sich Raschdorf und griff nach seinem Gewehr. Und so trat er neben den Wirt.

»Julius,« sagte er langsam und schwer, »ich werd' versuchen, daß Du zu Deinem Gelde kommst. Was ich heute rede, weiß ich nich. Mir summt alles im Koppe, und manchmal – da – da wird mir ganz trübe. Siehst Du, vorhin, draußen auf 'm Felde, da hab' ich so auf der Büchse gelehnt – so –«

»Sie is doch nich geladen?« kreischte der Wirt und trat ein paar Schritte zurück.

Raschdorf lächelte. »Vorhin war sie geladen – jetzt nich!«

Schräger betrachtete ihn mit unruhigen Augen.

»Du mußt doch nich – Du mußt doch nich, Hermann, hier in der Stube – leg' mal die Flinte weg und setz' Dich wieder! Wir wollen miteinander reden.«

Der andere folgte mechanisch.

»Wieviel haste denn übrig, Hermann?« fragte der Wirt.

»Übrig?« Raschdorf lachte. »Übrig is sehr gut! Ich häng' noch von Johanni her, und dann in fünf Tagen is 'n Wechsel fällig über 500 Mark. Ich – ich weiß mir keinen Rat mehr. Es gelingt mir nischt mehr, es geht nich mehr, alles geht krachen, Geld kommt nich ein – es is zum Verrücktwerden!«

»Aber Du hast doch noch das ganze Getreide in den Scheunen. Warum läßte denn nich ausdreschen?«

»Eins – zwei, links – rechts, eins – zwei, links – rechts!« Der Idiot hatte sich einen Helm aus Papier gemacht und marschierte durch die Stube.

»Mach' doch, daß Du rauskommst, Gustav,« fuhr ihn nun Raschdorf an. »Man kann ja kein vernünftiges Wort reden, Du alberner Bengel!«

Gustav schnitt ihm eine Grimasse. »Schön tumm! Gar nischt zu sagen! Es is kalt draußen. Eins – zwei, rechts – links!« Dann hielt er plötzlich inne, drohte dem Bauern mit der Faust und schrie:

»Gar nischt zu sagen! Gar nischt rauszuschmeißen! Hu je, es is so kalt, es is so sehr kalt!«

Er heulte laut auf. Sein Vater sagte freundlich zu ihm: »Setz' Dich still in den Winkel, Gustav! Du kannst hierbleiben!«

Er war tief verstimmt. Er selbst schrie seine Kinder manchmal an, aber von fremden Leuten ließ er ihnen nicht zu nahe treten. Der Idiot setzte sich hinter einen Tisch und heulte stumpf eine Weile vor sich hin. Von Zeit zu Zeit warf er einen grimmen Blick nach den Männern und drohte mit der Faust. Dann nahm er den Papierhelm vom Kopfe und entfaltete das Zeitungsblatt. Er fand ein Bild darin, das ihn offenbar sehr interessierte, denn er stierte es unausgesetzt an, lachte, grunzte zuweilen vergnügt und schnitt Gesichter dazu.

Ein Bauer aus dem Dorfe trat in die Stube.

»Guten Tag, Schräger! 'n Korn! Tag, Raschdorf!«

»Guten Tag, Riedel!«

»Na, wie geht's?«

Raschdorf lachte.

»Gutt geht's! Famos geht's! Wie soll's gehen?«

Der Bauer nickte.

»Na ja, wie soll's dem reichen Raschdorf gehn? Dem muß 's gutt gehn! Habt Ihr's schon gehört? Beim Huhndorf sein'm Schwager hat's letzte Nacht gebrannt. Die Scheune und die Stallung is abgebrannt.«

»Ach, da is das dort gewesen?« sagte der Wirt. »Die Röte haben wir ja gesehen; 's muß a riesiges Feuer gewesen sein. Nu, wie is denn das zugegangen?«

Riedel zuckte die Achseln und lächelte vielsagend.

»Ja, wer weiß! Wenn einer gut versichert is, und die Gebäude taugen nich mehr viel, da is ja das Abbrennen gar keen so großes Unglück nich.«

Raschdorf lachte grimmig.

»Da haste recht! Man möchte selber wünschen, daß's amal brennte!«

»Versündigt Euch nur nicht!« sagte Schräger.

Riedel blickte Raschdorf aufmerksam an.

»Nu, bei Dir sind doch die Gebäude noch ganz gutt!«

Raschdorf zuckte die Achseln.

»Gutt? Was heißt gutt? Flickereien gibt's immerfort. Die Scheunen möcht' ich neu decken lassen, und der Kuhstall is ganz erbärmlich eingerichtet. Die alten Kerle haben keine Idee gehabt, wie a vernünftiger Stall zu bau'n is. Na, und wie das beim Huhndorf sein'm Schwager is – a kriegt a schönes Stück Geld von der Versicherung, und dann – ein'm Abgebrannten hilft jeder. Das is gar nich so schlimm.«

»Na, immerhin, jetzt vor'm Winter – 'ne Zuckerlecke is das nich.«

»Nu, ja, man red't halt so,« sagte Raschdorf achselzuckend; »ich für mein Teil red' ihm ja auch nichts Böses nach.«

Damit sprang die Unterhaltung auf etwas anderes über. Ein paar andere Gäste kamen noch, und der dicke Wirt ging immer hin und her mit den gefüllten Schnapsgläsern. Am meisten trank Hermann Raschdorf.

Drüben seine kranke Frau war allein. Am Nachmittag, als ihr Junge heimgekommen war, hatte sie seit Wochen wieder einmal eine glückliche Stunde gehabt. Den Hannes, der mitkam, hatte sie mit einem Auftrag ins Nachbardorf geschickt. Es war ihr zu unruhig, und sie wollte auch ihren Heinrich allein für sich haben.

Sie war so einsam. Höchstens daß ihr Vater aus dem Dorfe kam und sie besuchte. Den Mann sah sie selten, und wenn er da war, hatte er schlechte Laune. Und das Kind, die Magdalene, war nicht fürs Stillsitzen. Ihr gesunder Körper wollte hinaus zu Arbeit oder Spiel.

So war sie eine stille Frau, immer sich selbst überlassen. Da kamen so trübe Gedanken. Krank sein, immer krank, keine Hoffnung haben auf völlige Heilung, machtlos zusehen, wie dem Manne sein Hab und Gut langsam aus den Händen glitt und den Kindern die Heimat versank, das war ihr Los.

Aber die Märtyrerinnen murren nicht, und wenn sie jemand um ihr Schicksal fragt, lächeln sie. Und es ist auch im ärmsten Leben etwas Liebes und Lichtes.

Der Heinrich! Er hing so zärtlich an ihr, er schrieb ihr alle drei Tage einen Brief. Und wenn sie in stiller Nacht[45] leidend und wachend in ihrer tiefen Verlassenheit im Bette lag, dann suchte auch ihre geängstigte Seele eine Heimat. Durch die Nacht flog ihre Sehnsucht, hinab über Berge, hin über rauschende Wälder und schlummernde Dörfer, bis zu einer großen, glänzenden Stadt an einem breiten, tiefen Strom, dorthin, wo die hellen Lichter nicht erlöschten die ganze Nacht, wo das Leben flutete auf den Straßen und Plätzen, und wo doch in einem einsamen Stüblein ein müder Knabe schlief, dessen letzter Gedanke seine Mutter gewesen. Am warmklopfenden, reinen Herzen dieses Kindes machten Frau Annas Leid und Sehnsucht Halt und wurden stille – denn dort war ihre Heimat.

Und heute war diese Heimat ihr wieder nähergerückt, heute war eigentlich auch sie nach Hause gekommen.

Es war so schön gewesen die zwei Stunden, so, als ob draußen goldener Sonnenschein wäre und die blassen Astern im Garten strahlende Rosen seien. Von ihrem Kummer und ihren Leiden hat sie ihm wenig erzählt, fast gar nichts. Sie wollte sich diese Glücksstunde, auf die sie lange gewartet hatte, nicht trüben. Sie fühlte ja auch nichts Schmerzliches, sie war ganz gesund und glücklich.

Aber dann war der Hannes zurückgekommen. Er hatte sich heute sehr beeilt. Da hatte sie selbst dem Heinrich zugeredet, er solle ein bißchen mit dem Hannes hinausgehen; sie wolle nun ruhen.

So war sie wieder allein. Aber das stille Lächeln auf ihrem Gesichte blieb. Die Lene kam und brachte die Lampe. Sie küßte die Mutter in großer Eile und ging bald wieder hinaus.

Es war so stille. Man hörte, wie die Lampe knisterte. Der Dackel war verfroren vom Felde gekommen und vertrug sich heute sogar mit der Katze, nur um ein Plätzchen am Ofen neben ihr in ungestörter Ruhe zu genießen.

Die Uhr schlug sieben. Da ging draußen knarrend das Hoftürchen, und ein schwerer, unsicherer Schritt schlurrte über den Hof. Das war wohl ihr Mann. Sie lauschte. Die Schritte verloren sich, er kam noch nicht ins Haus.

Erst nach einer knappen Viertelstunde trat er bei ihr ein. Er hing die Mütze an einen Nagel und sah sich unsicher um.

»Wo is der Heinrich?«

»Er is ein bißchen drüben beim Schaffer.«

»So. Beim Schaffer? Ge – hört a da hin? Was? Hierher gehört a! Der Schaffer is wohl wichtiger – wie – wie ich – was?«

Die Frau wandte sich ab.

»Er kommt gleich wieder!«

»So? Kommt gleich! – Will ich auch – will ich auch wünschen.«

Da ging schon die Haustür, und Heinrich kam. Hannes war in seiner Begleitung Aber wie er sah, daß der »Herr« in der Stube war, zog er es vor, draußen zu bleiben.

»Guten Abend, Vater!«

»Nu, kommste endlich?«

»Ja, ich war ein bißchen beim Schaffer, weil Du noch nicht da warst.«

»Weil ich – weil ich nicht da war? Werd' wohl noch amal fortgehen können – was?«

»Ich bitte Dich, Hermann.«

Der Junge setzte sich niedergeschlagen und verschüchtert an den Tisch.

Sein Vater trat vor ihn, legte die Hand auf seine Schulter und schüttelte ihn ein bißchen. Dann sagte er mit rauher Stimme: »Na, haste schon die große Neuigkeit gehört, daß wir – daß wir – so gut wie bankerott sind?«

»Vater!«

»Hermann, ich bitte Dich –«

»Was is da zu schreien? In a paar Monaten da wissen's alle alten Weiber – da pfeifen's die Sperlinge –«

Der Knabe richtete die Augen auf den Vater – entsetzt, fassungslos.

»Vater! Was sagst Du? Das ist doch nicht wahr!«

Er sprang auf, klammerte die Hände um den einen Arm des Vaters, und der Mund verzog sich zu zuckendem Weinen.

Raschdorf ließ schwer das Haupt sinken.

»Es ist wahr – ich sag's ja eben – es ist nichts mehr zu machen –«

»Vater, müssen wir da fort von unserem Hofe? Müssen wir da fort von zu Hause?«

Der Mann war plötzlich nüchterner geworden.

»Ja,« sagte er, und seine Stimme ging schwer, »es geht hier mit uns zu Ende.«

Da ließ ihn der Knabe los und brach in bitterliches Weinen aus. Die kranke Frau im Lehnstuhl sah ihn mit unbewegtem Gesichte an. Langsam aus der tiefsten Quelle des Herzens stiegen zwei Tränen in ihre großen Augen. Die galten ihrem Kinde, das einen Schicksalsspruch vernahm, der es aus seiner Heimat verbannte, und das es nun nicht[48] glauben wollte und mit unschuldigen Tränen und Bitten sich dagegen vergebens wehrte. –

Draußen war Nacht. Ringsum am Himmel hing ein Kranz aus lichteren Wolken. Aber über dem Buchenhofe drohte ein schwarzes Gewölk – finster, zerrissen. Regentropfen rieselten aus der Unheilswolke und trafen den Buchenhof, als ob ein finsterer Geist mit seinem Weihwedel dort oben stände und einen schrecklichen Segen spräche: das Weihewort des Verderbens.

Eine dunkle Gestalt jagte flatternd über den Hof. Ein Keuchen ging von ihrem Munde. Sie fiel. Sie sprang auf. Die Haustür riß sie auf, die Stubentür:

»Jeses, es brennt – es brennt in der Scheune!«

»Es – es brennt!«

Ein schriller Laut aus dem Munde der Frau, die sich erhob und leblos zurücksank.

»Es brennt?! Es brennt?!« Ein lallendes Kinderwimmern.

»Es brennt!« Ein lautes, gellendes Männerlachen! –

Im Garten unter einem Apfelbaume, abseits von der Menge stand Mathias Berger, der Lumpenmann, und hielt mit seinen Armen Heinrich Raschdorf umschlungen. Ringsum standen Tische, Schränke, Stühle, lagen Betten, Kleider, Wirtschaftsgeräte verstreut im Garten.

Der Markt der Unglücklichen!

Die Fackeln des Unheils beleuchteten ihn. Das friedliche Laub der Bäume zitterte vor der Höllenglut, färbte sich rot und sank zur Erde. Und die kahlen Äste starrten dem Feuer entgegen, wie zitternde Tiere vor ringelnden Schlangen beben.

»Heinrich! Du mußt ins Haus! Sieh mal, das Wohnhaus brennt nich ab – das is nu vorbei! Du mußt ins Warme, Heinrich!«

»Ich will nicht, Mathias – ich – ich muß Wasser tragen!«

»Du kannst ja nicht mehr! Du bist ja durchnäßt, Du zitterst ja am ganzen Leibe.«

»Es ist ja unser Hof – ich – ich – oh – oh – Mathias – –«

Der Knabe war ohnmächtig.

Berger rief über den Garten:

»Ehrenfried, he – Ehrenfried!«

Ein Bauer kam heran.

»Ehrenfried, paß a bissel auf hier, daß niemand was stiehlt! Ich muß den Jungen ins Warme bringen; er holt sich sonst den Tod.«

Der Bauer war zu dem Dienst gern bereit.

»Schaff' ihn doch zum Schräger rüber ins Wirtshaus,« riet er.

Berger schüttelte den Kopf und trug den ohnmächtigen Knaben ins Wohnhaus. Die Leute machten ihm scheu Platz.

Ein donnerndes Krachen dröhnte durch den Hof. Eine hohe Mauer war zusammengestürzt. Funken sprühten um das ohnmächtige Kind und seinen Retter.

Drinnen in der Wohnstube war der große Ofen noch warm, und Hund und Katze lagen friedlich unter der Ofenbank. Sonst war alles ausgeräumt. Nur die Petroleumlampe brannte noch. Aber ihr trautes Licht wurde schrecklich überstrahlt von der roten Lohe, die von draußen hereinleuchtete.

Berger legte den Knaben auf den Fußboden und ging nach dem Garten zurück. Dort raffte er eine Menge Betten auf und trug sie nach der Stube.

Fürsorglich bettete er das kranke Kind, nachdem er es der triefenden Kleider entledigt. Dann kniete er neben dem Lager nieder und drückte einen Kuß auf die kalte Stirn des Knaben.

Da ging die Tür auf. Eine Frau trat langsam in die Stube. Ihre Stirn war marmorweiß, aber auf den Wangen[51] brannte das Fieber, und das Feuer von draußen beleuchtete sie.

»Berger! Was ist denn? O Gott, was ist?«

Der Lumpenmann erhob sich und erschrak.

»Frau Raschdorf, Sie! – Sie sollen doch im Gasthause bleiben! Es ist nicht gut für Sie –«

»Was ist mit Heinrich? Berger, was ist mit Heinrich?«

»Er ist ohnmächtig, gerade erst ohnmächtig geworden. Er hat sich so sehr angestrengt, und dann die Aufregung –«

»Heinrich, mein lieber Heinrich!« Und die Frau kniete aufweinend neben dem Lager nieder.

Berger schlich hinaus. Aus dem großen Durcheinander im Garten suchte er den Lehnstuhl und eine Decke heraus und trug beides nach der Stube.

»Ich bringe Ihnen Ihren Lehnstuhl, Frau Raschdorf.«

Sie erhob sich. »Mathias, er kommt nicht zu sich. Was wird werden? Was wird mit ihm werden?«

Der Lumpenmann beugte sich über das Kind.

»Er wird schon wärmer. Ich denke, er wird bald aufwachen, gut zugedeckt ist er ja, da wird er schwitzen, und es wird ihm weiter nichts passieren.«

Zitternd stand ihm die Frau gegenüber. Ihre Augen leuchteten heiß auf, als sie ihn ansah; ein Zittern flog über ihren Körper, und mit erregter Stimme sagte sie:

»Mathias – Du – Du hast das einzige gerettet – was ich noch habe.«

Sie streckte die Hände aus und schlug sie über seine Schultern, und ihr Gesicht sank matt an seine Brust in halber Ohnmacht.

Mathias Berger stand wie einer, der plötzlich stirbt und dem nur eine heiße, letzte Lebenswoge noch schmerzhaft und warm durchs Herz schlägt.

Doch er raffte sich rasch zusammen. »Setzen Sie sich, Frau – Frau Raschdorf und wachen Sie bei ihm!«

Langsam ging er aus der Stube. –

Und immer noch stand die Unheilswolke über dem Buchenhofe. Die Feuerflammen schlugen hinauf zu ihr und malten grellrote Lichter auf ihren schwarzen Untergrund. Wie Blutstropfen fiel der leise Regen.

Feuer von vollen Garben und duftendem Heu! In wahnsinniger, trunkener, taumelnder Freude erhoben sich die Feuerflammen. Draußen lagen die stillen, abgeernteten Felder, und nun war es, als ob jeder Halm in der Scheuer, jede vertrocknete Blume im Heu sterbend noch einmal das stille Plätzchen im Feldgrund grüßen wollte, da es gegrünt und geblüht und mit Faltern und zarten Winden gekost hatte. Jetzt zuckten über die beraubten Fluren stolze, jubelnde Flammensignale:

»Triumph! Wir sterben einen roten, herrlichen Tod! Erspart bleiben uns Tenne und Mühle. Die Natur ist groß, und der Mensch ist nichts!«

Die Menschen, die mit der Natur gerungen hatten im langen, mühsamen Kampfe, die ihr die Beute abjagten mit Schlauheit und Fleiß: sie standen bleich als die Besiegten, die Geschlagenen, und die Beute war ihnen entrissen, und ihr Bollwerk war zerstört.

Frau Mutter Erde sah schweigend zu, aber die Witwenschleier, die noch am Tage weiß und grau um ihre feuchte[53] Stirn hingen, färbten sich rot. Die Halme und Blumen sind ihre Lieblingskinder, und der Mensch ist der Stiefsohn. – –

Der Bauer Raschdorf saß auf einem umgestülpten Karren. Finsteren Auges sah er der Verheerung zu. Nicht einen Finger rührte er zur Hilfe. Von Zeit zu Zeit nur verzog sich sein Gesicht; seine Hände klammerten sich an die Beine und gruben sich oft schmerzhaft ins Fleisch. Und neben ihm kauerte, Entsetzen in den schönen Kinderaugen, die Magdalene, sein Ebenbild, sein Liebling.

Die beiden Scheuern lagen verwüstet; nun brannte der große Stall. Die Rinder zogen hinab ins Dorf. Ihr Brüllen klang dumpf durch die Nacht.

Vier oder fünf Spritzen aus dem Dorfe und aus den Nachbarorten waren da. Sie hatten sich bemüht, als die Scheuern brannten, das Wohnhaus und das Gesindehaus zu retten. Das war ihnen auch gelungen, denn der Wind war günstig. Aber die Giebel waren geschwärzt, die Fensterscheiben zerplatzt.

Und abseits von denen, die das Unglück traf, stand die Menge mit ihren Gefühlen. Ein lähmender Schreck hatte sie aus den Stuben gerissen, als die Glocke vom Turme wimmerte und der Feuerruf durch die Gassen heulte. Aber als sie sich überzeugten, daß sie selbst nicht in Gefahr seien, legte sich die Angst sehr rasch. Mitleid kam, Lust zu helfen, Lust zu schauen, Lust was zu erleben. Niemand von diesen Leuten war müde, alle belebte die Sensation, und so kam es auch hier wie immer, daß dicht neben das Grauen und die Vernichtung der Humor sich unter die Gaffer stellte und sich sein Sprüchlein leistete. Jetzt war nichts mehr zu[54] retten; aber immer, wenn eine neue Spritze ankam, trat sie mit in Tätigkeit, und so fuhren die Wasserstrahlen in den rettungslos weiter brennenden Stall lustig hinein und erzeugten viel Zischen und Dampf.

Zu ganz später Zeit, als das Feuer schon nachließ, kam die Spritze eines Nachbarortes, der nur eine Viertelstunde weit entfernt lag.

»Die sind auch schon munter!« sagte einer laut.

»Um die is 's nich schade,« bemerkte sein Nachbar ebenso vernehmlich. »Der ihre Spritze is a Unikum. Bei der vertrocknen im Sommer immer die Messingventile.«

Die verspäteten Rettungsmannschaften machten ob solch vorlauter und sehr applaudierter Rede grimmige Gesichter. Aber da die Spötter recht behielten, mühten sie sich ein wenig um ihre Spritze ab, pumpten, schraubten, rüttelten, besahen sie mit verständigen Mienen von allen Seiten, überzeugten sich aber, daß nichts zu machen sei, und fuhren deshalb kopfschüttelnd wieder heim. Und das schöne Bewußtsein, das Gute wenigstens gewollt zu haben, begleitete sie.

Dort, wo die Weiber standen, war viel Lärm. Jede hohe, stolze Flamme wurde mit viel Geschrei begleitet; über alles, was geschah, wurde laut verhandelt, gezetert, gejammert oder gelacht.

Als Mathias Berger den Heinrich ins Haus trug, wurden Rufe des Mitleids laut, auch als Frau Anna müde und krank über die Straße geschritten kam. Aber als Berger den Stuhl und die Decke holte, zwinkerten sich ein paar Weiber wortlos zu.

Und dann schritt der Bauer Raschdorf schweigend an ihnen vorbei, ohne sie anzusehen.

Die Weiber sahen ihm nach und atmeten schwerer; aber sie schwiegen, bis er weit genug war. Dann wollten sie alle gern über ihn reden, aber keine hatte den Mut, anzufangen. Nur zögernd, tropfenweise beginnend, aber immer anwachsend, entstand ihre Rede, wie ein kunstgerecht gezogener Wasserfall.

»O je,« seufzte die Mutigste und Ungeduldigste.

»Den trifft's auch ordentlich,« sagte eine zweite.

»Nu, da!« sagte eine dritte. »Und wenn man bedenkt, wie er doch – wie er doch eigentlich –«

Pause. Sie mochte nicht vollenden – die dritte. Aber alle waren gespannt, geladen, übervoll von innerem Rededrange.

Inzwischen stürzte abermals eine Mauer dröhnend zusammen. Eine Schuttwolke, durch die Millionen Funken blitzten, fuhr wirbelnd in die Höhe. Die Weiber waren bei dem Knall zusammengefahren, aber sie vergaßen deshalb nicht, was sie bewegte. Ein paar Sekunden sahen sie nach dem rauchenden Trümmerhaufen, dann kehrte ihr Interesse zu Hermann Raschdorf zurück.

»Na, Gott verzeih' mir die Sünde!« sagte wieder die Erste, Mutigste, Ungeduldigste. »Man soll ja keinem was Schlechtes nachsagen, überhaupt bei so was, aber stolz war der Raschdorf –«

Sie konnte nicht vollenden, der Bann war gebrochen, die Schleuse gezogen, die Fluten dröhnten. Es war ein Chaos. Da kam über den Garten eine häßliche, dürre Frau daher. Sie stellte sich zu ihren Mitschwestern, hörte ihr Lärmen und lächelte fein. Das waren ja alles dumme Gänse gegen das, was sie wußte.

Allmählich brauste der Wasserfall schwächer – verlief sich. Die Weiber sahen die Neue an. Sie ahnten mit feinem Instinkt, daß sie etwas Besonderes wisse.

»Was haste denn, Glasen?« fragte eine. »Haste was gesehen oder gehört?«

»Sie weiß was!« »Natürlich weiß sie was!« »Na, seht och, wie sie tut!« »Warum will sie's denn nich sagen?« »Wir sagen doch nischt weiter!«

So sprudelte es durcheinander.

Frau Glase blähte sich vor Stolz und Überlegenheit.

»Was ich weiß, weiß niemand,« sagte sie kühl.

Nun brach das Chaos wieder los.

Das wäre doch unrecht, so was nicht zu sagen. Man hätte doch keine Geheimnisse. Es wär' doch nichts dabei. Überhaupt sei das gar nicht recht, erst so zu tun. Weitergesagt würde doch nichts. Es seien doch alle immer sehr freundlich zur Glasen gewesen. Eine habe gar bei ihr Pate gestanden. Und sie seien doch so unter sich. Oder vielleicht wisse sie überhaupt nichts.

Das letzte Argument allein zündete; Frau Glase richtete sich auf. Sie sah die Zweiflerin verächtlich an und wandte sich darauf an die Allgemeinheit.

»Aber daß Ihr nischt weitersagt!«

Über ein Schock Finger fuhren beteuernd nach der Gegend des Schürzenlatzes.

»Ich hab' durchs Fenster gesehen, bloß wegen des Jungen, es tut einem doch leid um so ein Kind, es war ganz durchnäßt –«

»Natürlich tut's einem schrecklich leid. Weiter!«

»Na, also da war erst der Berger allein und dann –«

»Dann? Weiter, Glasen!«

»Dann kam die Frau.«

»Wir haben sie gesehen! Wir haben ja gesehen! Weiter, Glasen! Dann kam die Frau. Und, und was war da?«

Frau Glase machte eine Kunstpause und weidete sich an der Spannung ihrer Mitschwestern. So ein großes und stolzes Gefühl hatte sie noch nie empfunden in ihrem Leben.

»Weiter, Glasen! Erzähl' doch weiter!«

»Um den Hals genommen hat a sie.«

»Um den Hals genommen!« Das wieherten sie.

»Um den Hals genommen und geküßt!«

»Geküßt!«

Das Wort kam von allen zu gleicher Zeit. Dann war es still. Es arbeitete zu sehr in diesen Weibern; sie konnten nicht reden. Schreck, Freude, Sensationslust fuhren wie ein jäher Sturm über ihre flachen Seelen, und der eigene Schlamm rührte sich und warf Blasen.

Allmählich nur beruhigten sie sich. Aber jetzt waren sie stiller. Sie traten dichter zusammen und tuschelten und raunten und taten entrüstet und verbargen ein Lachen und waren alle sehr vergnügt.

Ein Riese nahte der Gruppe; er trug zwei schwere Eimer mit Wasser in den Händen. Schweigend, ohne auch nur hinzusehen, wollte er vorübergehen.

Da drang ein Laut an sein Ohr, der ihn verwirrte. Er machte ein unbeholfenes Gesicht und glaubte, er habe sich getäuscht; aber ein zweites und drittes Wort fing er wider Willen auf. Da wurden ihm die Eimer schwer, und[58] er stellte sie auf die Erde. Noch so ein böses Wort, noch eins. Da reckte sich der Riese.

»Dreckschleudern, sauelendige! Wollt Ihr die Fresse halten! Wollt Ihr wohl gleich die Fresse halten?!«

Und ein Eimer eiskalten Wassers ergoß sich über die Köpfe der Weiber, ihm folgte blitzschnell der zweite.

Kreischen, Gellen, eilige Flucht, Lachen oder auch zornige Zurufe der Männer, und August Reichel, der Schaffer, stand allein und zitterte zum erstenmal in seinem Leben.

Eine Weile stand er ganz stumm und dumm da. Hilflos blickte er in die leeren Eimer. Es war richtig, er hatte sie ausgegossen und eine laute, lange Rede dazu gehalten. Es wunderte ihn, daß er etwas gesagt hatte. Das Ausgießen fand er ohne weiteres in Ordnung. Einem Manne, der lachend herankam und fragte, was denn der Schaffer mit den Weibern habe, gab er keine Antwort. Er ergriff nur seine Eimer und ging verdrossen nach dem Bache zurück, von wo er gekommen war.

Es soll wenig so peinliche Dinge auf der Welt geben, als wenn jemand, der gerade mit Lust und Begeisterung schimpft, unvermutet mit Wasser begossen wird. Bei irgendeinem Heidenvolke hatte einmal der Gott der Gerechtigkeit den Einfall, das unverhoffte Wasserbad vom Himmel aus für alle schimpfenden und verleumdenden Menschen einzuführen; aber der Gott der Weisheit widerriet ihm und sagte, da käme die Welt aus der Sündflut nicht mehr heraus.

Ein Teil der Weiber schlich still nach Hause. Das waren jene, die nicht bloß froren, sondern sich auch schämten, denn es waren auch viele gutmütige dabei. Die anderen liefen zu[59] ihren Männern und schimpften mehr als zuvor, und die Männer nahmen sich der durchnäßten Ehefrauen an und schimpften mit.

So hatte August Reichel, der dumme, gute Riese, mit seinen zwei Eimern Wasser nichts gelöscht, er hatte nur Öl in ein böses Feuer geschüttet.

Die Aufgeregten zogen sich ein wenig zurück und standen beratend beieinander.