The Project Gutenberg eBook of Liebermann, by Hans Rosenhagen

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and

most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms

of the Project Gutenberg License included with this eBook or online

at

www.gutenberg.org. If you

are not located in the United States, you will have to check the laws of the

country where you are located before using this eBook.

Title: Liebermann

Author: Hans Rosenhagen

Editor: Hermann Knackfuß

Release Date: January 23, 2021 [eBook #64375]

Language: German

Character set encoding: UTF-8

Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LIEBERMANN ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1900 erschienenen

Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.

Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche

und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original

unverändert; fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert.

Einige Abbildungen wurden zwischen die Absätze

verschoben und zum Teil sinngemäß gruppiert, um den Textfluss nicht zu

beeinträchtigen.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen

in Antiquaschrift werden im vorliegenden

Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im

jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original

gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in

serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt

erscheinen.

Liebhaber-Ausgaben

Künstler-Monographien

In Verbindung mit Andern herausgegeben

von

H. Knackfuß

XLV

Liebermann

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1900

Liebermann

Von

Hans Rosenhagen

Mit 115 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1900

Von diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös

ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier

hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert

(von 1–50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis

eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck der numerierten Ausgabe, auf

welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.

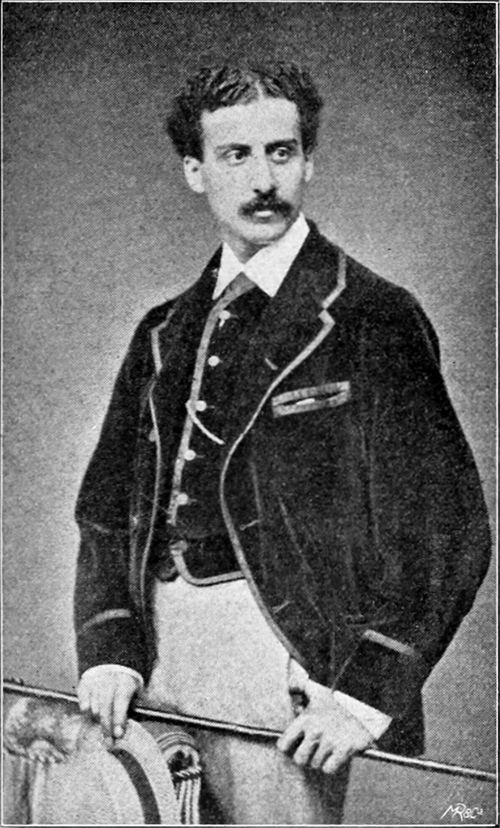

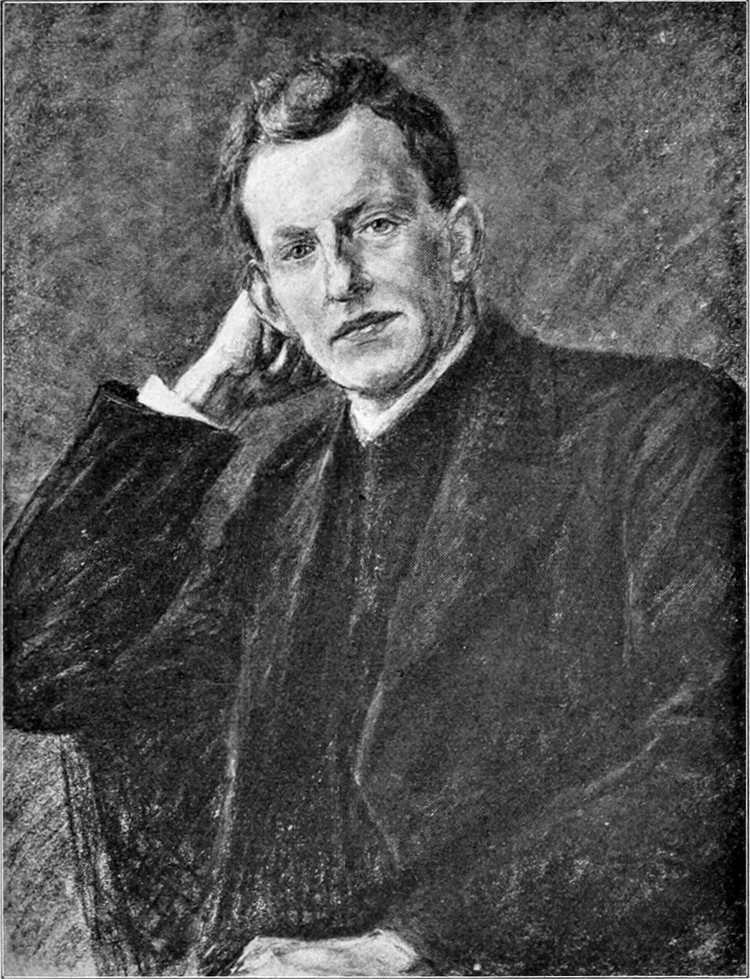

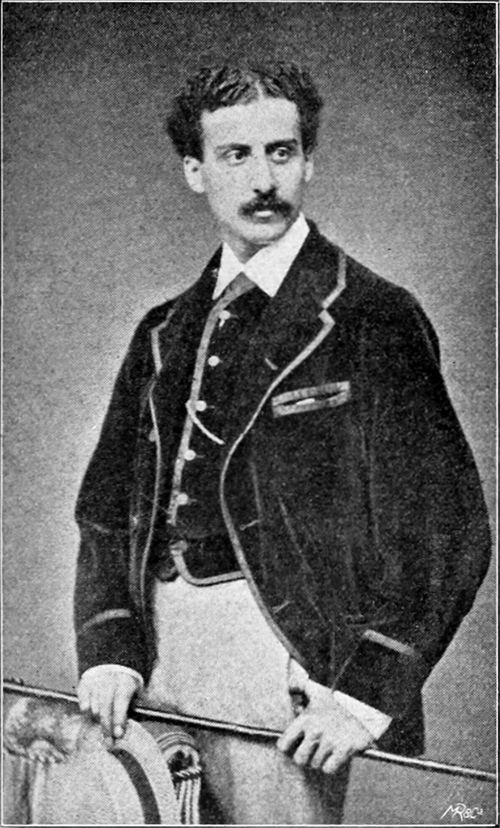

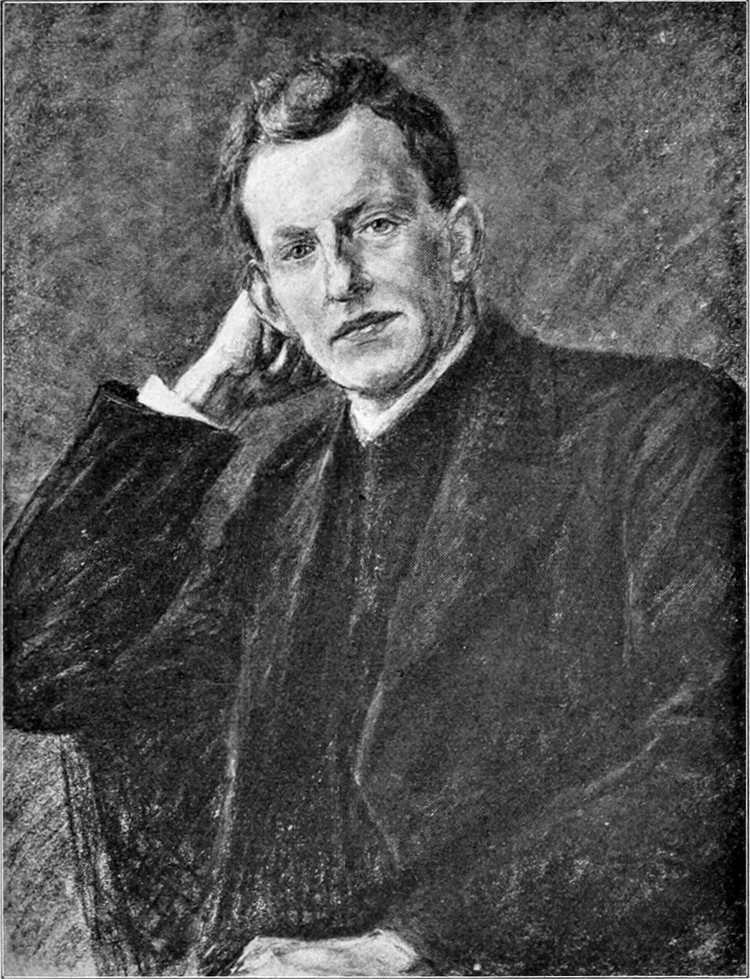

Max Liebermann.

(Nach einer Aufnahme der Hofphotographen Reichard &

Lindner in Berlin.)

GRÖSSERES BILD

Max Liebermann als Fünfundzwanzigjähriger

in Weimar. Weimar 1872.

Die aufregendsten Begebenheiten in der Kunstgeschichte der letzten

dreißig Jahre, die widerspruchsvollsten Äußerungen der Zeitgenossen

über Künstler und Kunstwerke und schließlich der entscheidende Sieg

von Anschauungen, die der Kunst am Ende des neunzehnten Jahrhunderts

die charakteristische Physiognomie gegeben, stehen im unmittelbarsten

Zusammenhange mit dem Dasein von zwei Malern, an deren Bedeutung heute

nur noch Übelwollende oder gegen alle Entwickelung sich Abschließende

zweifeln können. Der eine dieser Maler ist Edouard Manet,

der andere Max Liebermann. Beide haben der Kunst neue Ziele

gesetzt, und wenn es auch bei Manet wahrscheinlich und bei Liebermann

gewiß ist, daß Andere vor ihnen Gleiches gewollt und dafür gekämpft

haben, so waren sie doch die ersten großen Künstler, die die latent

gebliebenen Ideen in vollkommenen Kunstwerken zusammenfaßten und damit

die Aufmerksamkeit der Mitwelt auf sie hinlenkten. Und darauf ist es

in der Kunst immer angekommen. Unzweifelhaft ist Manet der Kühnere

von beiden; aber darin begegnet er sich mit Liebermann, daß er nicht

in der Darstellung der Dinge an sich, sondern in der Schilderung

ihrer Zustände unter der Wirkung von Luft und Licht die zu lösende

künstlerische Aufgabe sah und so wieder zur Malerei kam, woraus sich

mit Notwendigkeit ein Zusammenhang zwischen ihm und der alten Kunst

ergeben mußte. Und auch darin besteht eine Gemeinsamkeit zwischen

beiden Künstlern, daß sie alle Bitternisse des Verkanntseins in ihren

Absichten, alle Beschimpfungen der Menge und die volle Verachtung der

in ihrem Schlummer gestörten Ästhetik kosten mußten. Manet hat leider

nicht mehr das Glück erlebt, die ungeheure Wirkung seines Beispieles

zu sehen; aber Liebermann wandelt noch[S. 4] in ungebrochener Kraft unter

uns und behauptet seine künstlerische Stellung mit einer Energie und

einem Erfolge, die nur den heroischen Erscheinungen der Kunstgeschichte

beschieden sind.

Fast alle diejenigen, die über Manet und Liebermann geschrieben,

haben — der Eine mehr, der Andere weniger — ihren Äußerungen den

Charakter von Verteidigungsschriften geben müssen, vor allem waren sie

genötigt, ihre Helden gegen den Vorwurf, die Gefühle des Publikums

durch die gewählten Stoffe verletzen zu wollen, in Schutz zu nehmen.

Das ist bezeichnend genug für die Art des Widerspruches, mit dem die

Allgemeinheit den Künstlern begegnete, die, wie jetzt feststeht, eine

neue Schönheit aus der Natur herausgesehen. Allerdings war der Abstand

von der neuen Schönheit, die jene beiden Künstler brachten, zu der, die

alle Welt anerkannte, noch niemals so groß gewesen. Man empfand das

Neue als eine Beleidigung und verhielt sich danach. Man sah das Wahre

in den Bildern Manets und Liebermanns für ein bewußtes Herauskehren

und Betonen des Häßlichen an, gegen das man sich wehren müsse um jeden

Preis. Die schwersten Geschütze aus dem Arsenal der Ästhetik donnerten

Vernichtung gegen die Frevler an den heiligsten Gütern der Menschheit.

Und doch war im Grunde weiter nichts geschehen, als daß ein paar Maler

das innerliche Bedürfnis gefühlt hatten, die Welt, wie sie war, zu

sehen und darzustellen, also soweit als möglich, objektiv zu

sein.

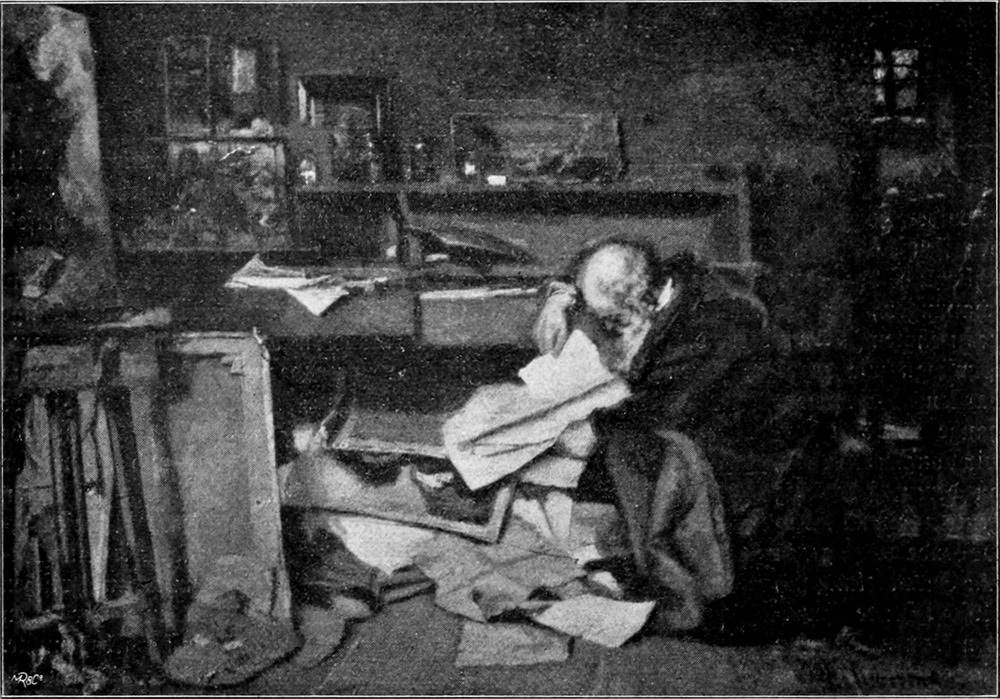

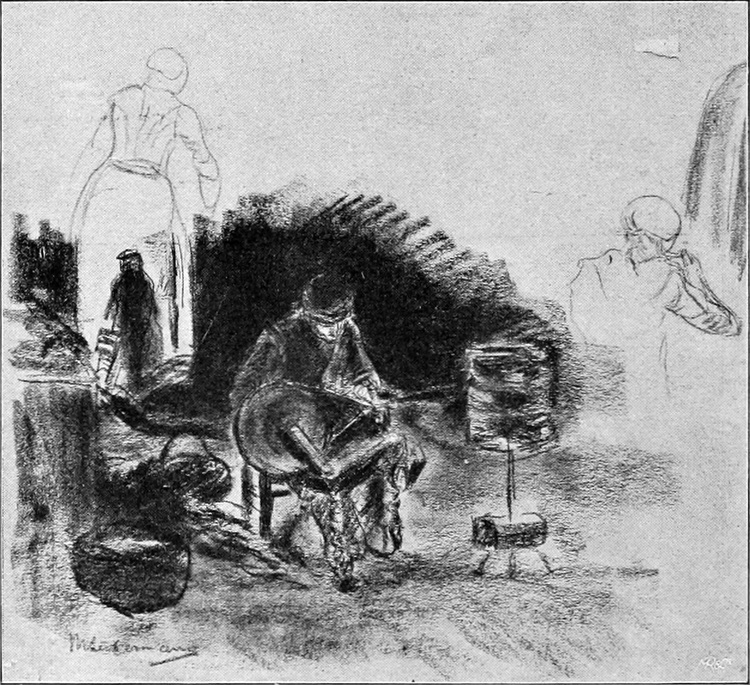

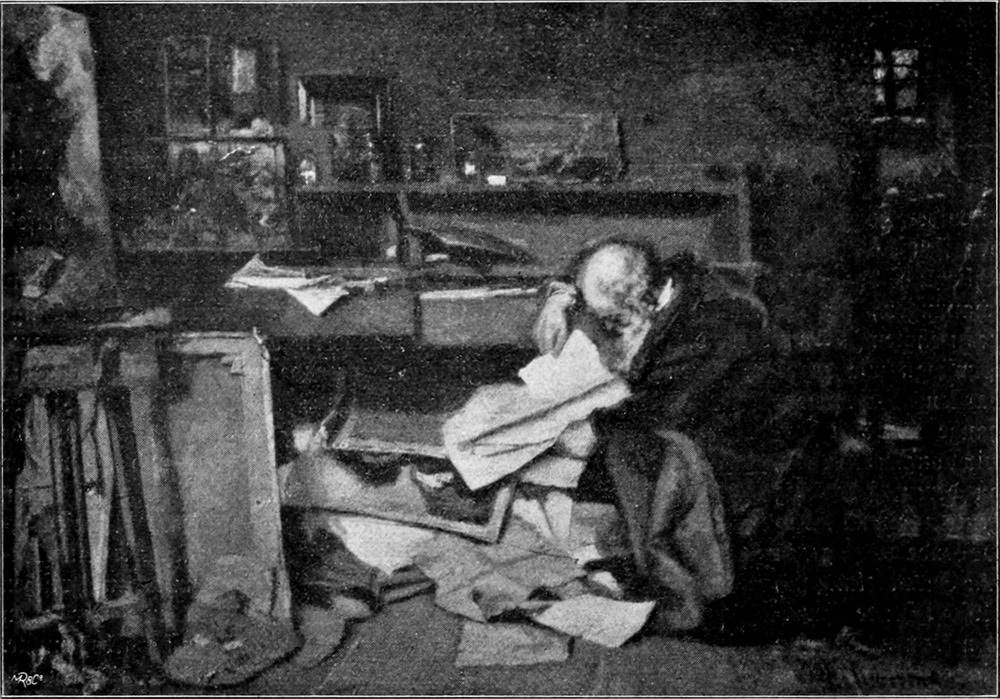

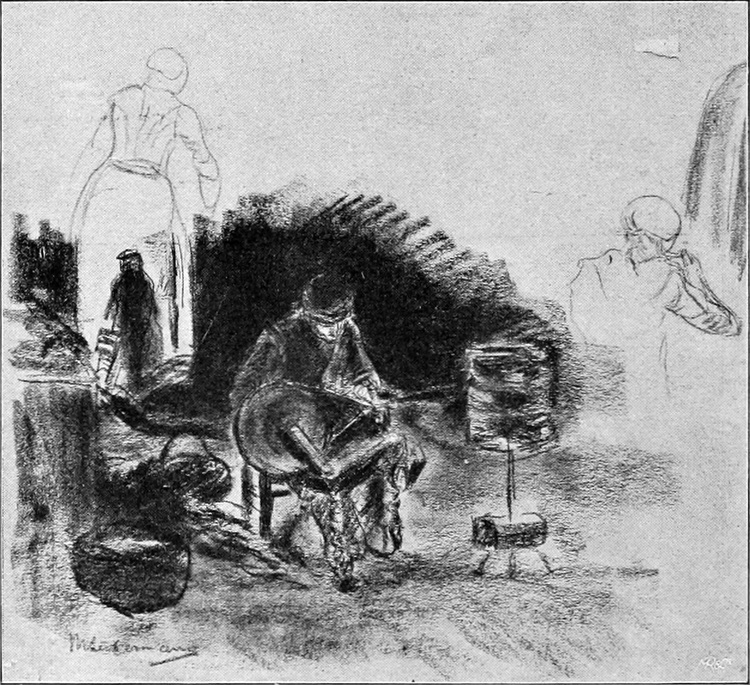

Abb. 1. Im Atelier (1872). Im

Privatbesitz in Berlin.

Es ist sehr fraglich, ob das Ach- und Wehgeschrei, das sich Ende

der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts über die Verrohung

der Künstler in Deutschland zu erheben begann, verstummt wäre,

wenn man das Zeugnis Goethes dafür beigebracht hätte, daß dieser

verachtete Naturalismus die Morgenröte einer vorschreitenden Epoche

in der Kunst bedeute. Höchst wahrscheinlich würde man seinen von der

allertiefsten Einsicht in das Wesen der Kunst zeugenden Ausspruch:

„Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind

subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen eine

objektive Richtung. — Jedes tüchtige Bestreben wendet sich aus[S. 5] dem

Inneren hinaus auf die Welt, wie man an allen großen Epochen sieht,

die wirklich im Streben und Vorschreiten und alle objektiver Natur

waren“ dahin ausgelegt haben, daß die Subjektivität auf seiten der

frechen Neuerer, und in ihren Werken der Niedergang der Kunst offenbar

sei. Aber es ist wohl überhaupt eine Schwäche der menschlichen Natur,

Subjektives und Objektives miteinander zu verwechseln. Eins ist

sicher: Niemals hat sensationslosere Kunst mehr Sensation gemacht als

in den Bildern[S. 6] Manets und Liebermanns, und wenn man heute von diesem

Sensationellen, das man einst den Werken dieser Künstler nachsagte,

nichts mehr bemerkt, so liegt darin schon eine Anerkennung ihrer

Bedeutung. Denn nicht sie haben sich geändert, sondern die ganze Kunst

hat getrachtet, ihnen ähnlich zu werden, ist ihnen nachgewachsen, so

daß kein äußerlicher Gegensatz mehr besteht.

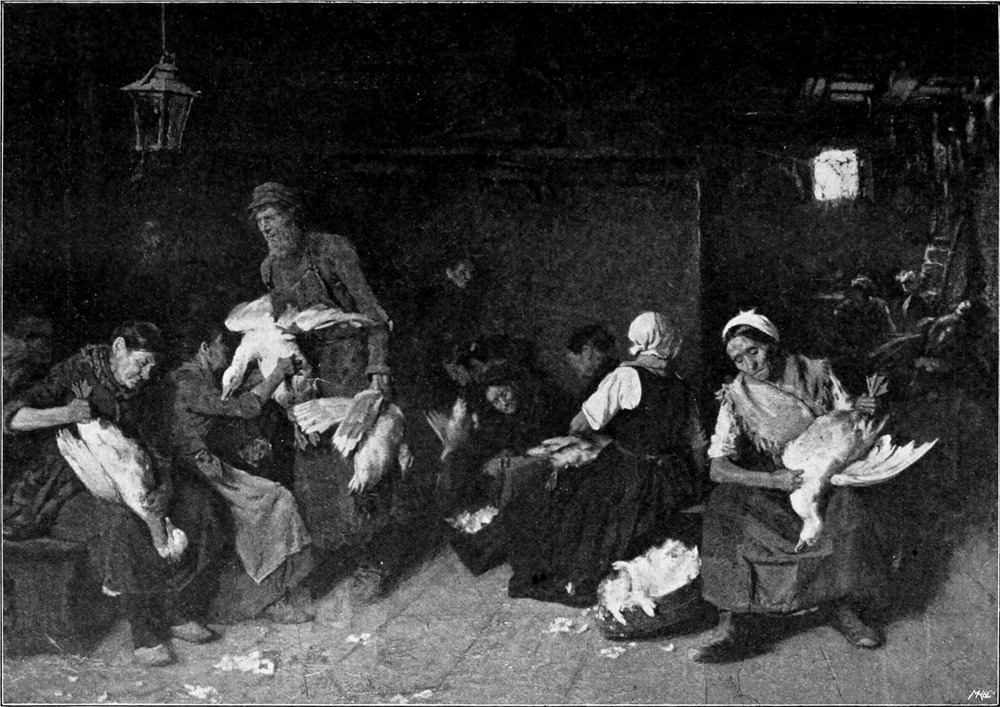

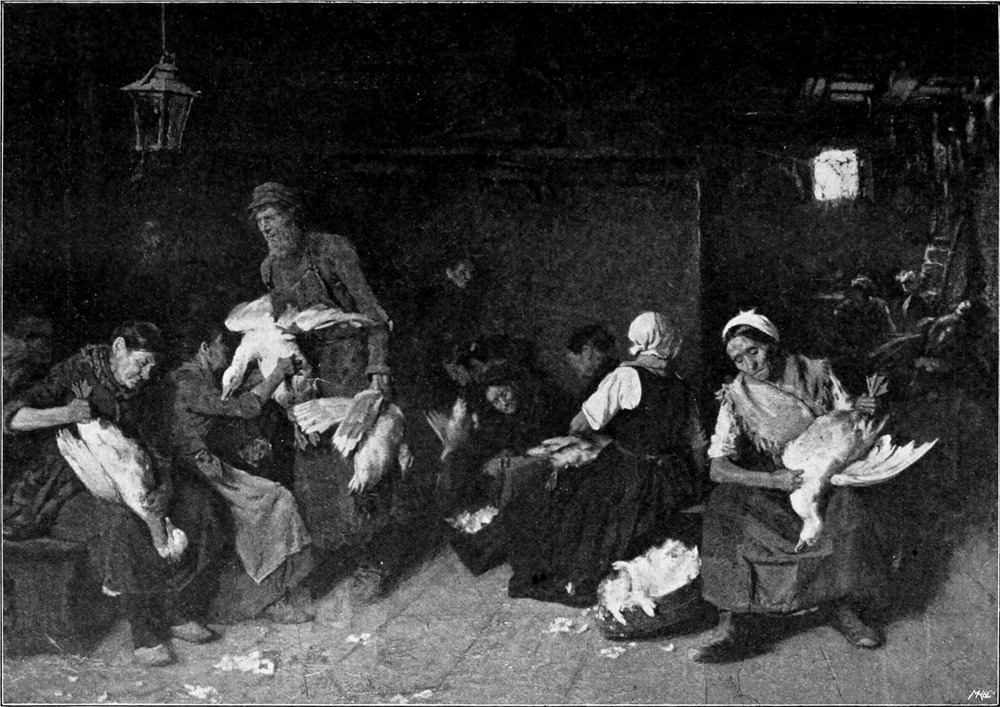

Abb. 2. Die Gänserupferinnen (1873).

In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.

GRÖSSERES BILD

Abb. 3. Die Konservenmacherinnen

(1873). In Berliner Privatbesitz.

GRÖSSERES BILD

**

*

Um die kunstgeschichtliche Stellung eines Künstlers zu präzisieren und

ihm zugleich als Persönlichkeit gerecht zu werden, ist zweierlei nötig:

Nachzuweisen, was ihn mit der Vergangenheit verbindet und klarzulegen,

durch welches Neue er sich von ihr unterscheidet. Ehe jedoch die

künstlerische Thätigkeit Liebermanns eine Untersuchung in diesem Sinne

erfährt, dürfte es, um durch Wiederholungen von Thatsachen nicht zu

häufig aufgehalten zu werden, angebracht sein, über[S. 7] sein Leben und

seine Thätigkeit kurz zu berichten.

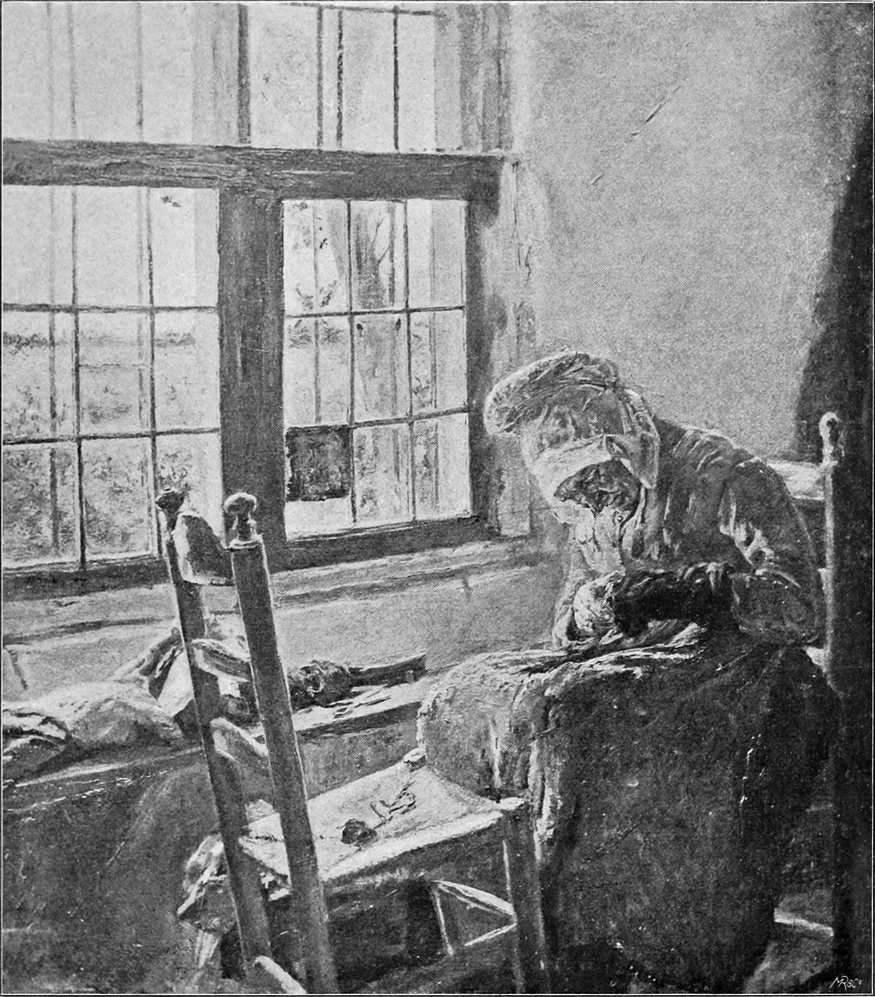

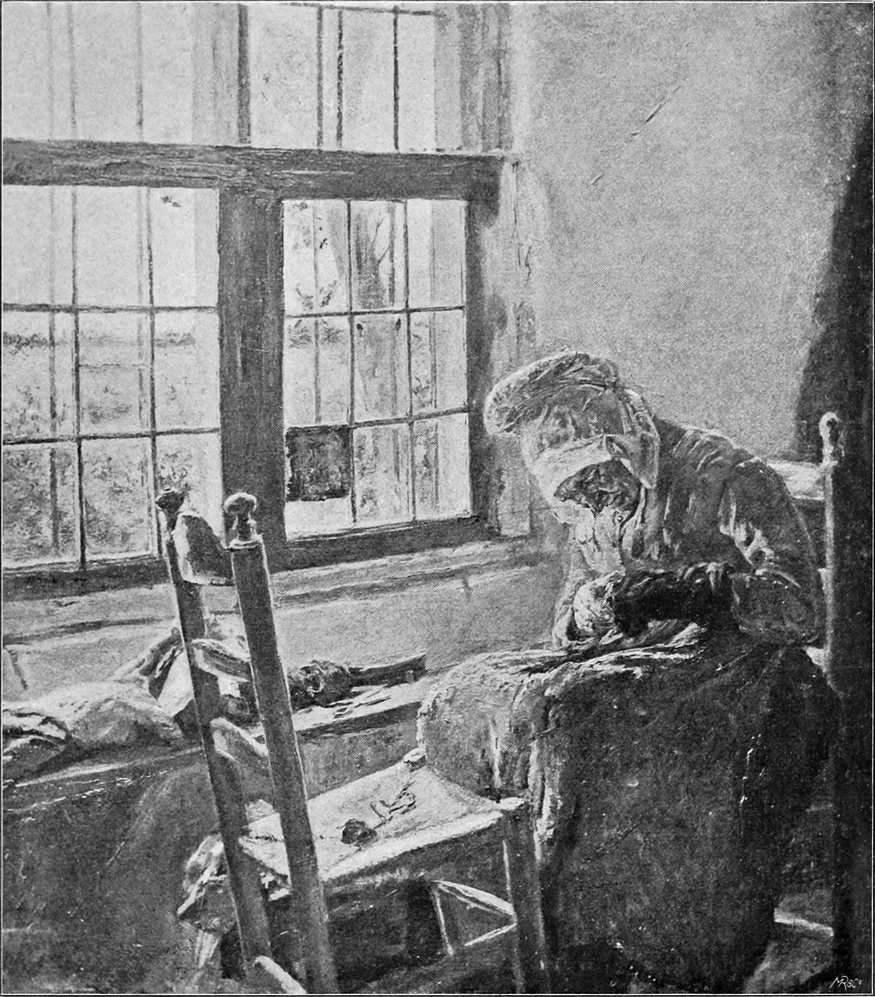

Abb. 4. Der Witwer (1873). Im

Besitz des Herrn Geheimen Kommerzienrat Spindler zu Berlin.

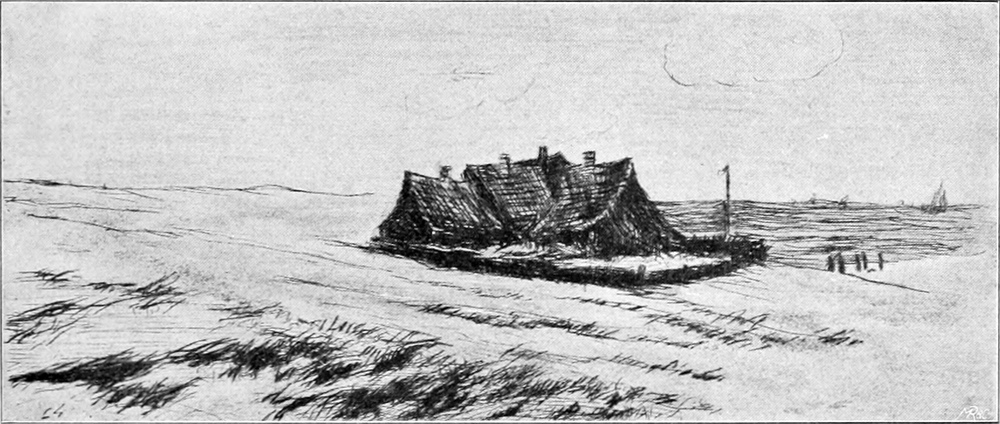

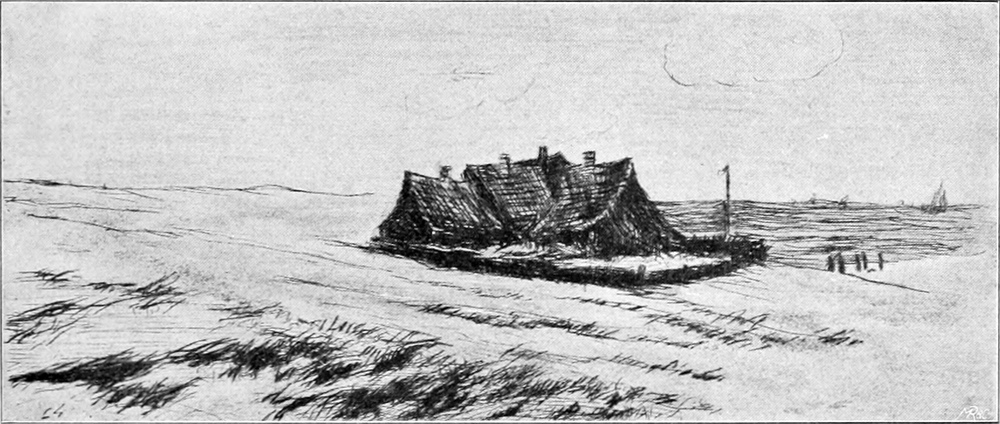

Abb. 5. Die Invaliden im Lotsenhause

(1874).

(Mit Erlaubnis der Herren Bruno und Paul Cassirer zu Berlin.)

Max Liebermann ist ein Berliner Kind. Er wurde am 20. Juli 1847[1]

als Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten geboren, verlebte in dem

behaglichen Heim seiner Eltern eine glückliche Jugend und bezog

nach auf einem Gymnasium absolvierter Schulzeit 1868 die Berliner

Universität, wo er sich in die philosophische Fakultät inskribieren

ließ; freilich ganz gegen seine Neigung und nur, um ein Zerwürfnis

mit seinem Vater zu vermeiden, der von dem Wunsche des Sohnes, Maler

zu werden, durchaus nichts hören wollte. Aber anstatt sich mit den

Ideen Schellings und Hegels bekannt zu machen, zog es der junge

Liebermann vor, heimlich die Akademie zu besuchen und sich von Karl

Steffeck in der Kunst des Malens unterrichten zu lassen. Er malte

und zeichnete in dessen Atelier Menschen, Pferde, Hunde und war nach

einem Jahre[S. 8] so weit vorgeschritten, daß er an Steffecks großem Bilde

„Sadowa“ mitmalen durfte. Aber obgleich sich der Lehrer von seinen

Leistungen für befriedigt erklärte — Liebermann selbst fühlte die

Unzulänglichkeit seiner Ausbildung zu lebhaft, als daß er Genüge an

seinen Schülererfolgen gefunden hätte. Mit Einwilligung seines Vaters,

der sich am Ende doch entschlossen hatte, der Neigung des Sohnes

freien Lauf zu lassen, ging er nach anderthalbjährigem Studium bei

Steffeck im Jahre 1869 nach Weimar. Es war nicht Sympathie für den

dort noch vorhandenen Überrest von klassizistischer Kunst, die den

jungen Künstler dorthin führte. Aber in der Stadt Goethes wirkte als

Lehrer an der Kunstschule der Belgier Ferdinand Pauwels (geb.

1830), der als Schüler Wappers den glänzenden malerischen Stil und den

Realismus der belgischen Historienmalerei mitgebracht hatte. Liebermann

ging nun systematisch zu Werke; er zeichnete bei Thumann fleißig nach

Gips und malte bei Pauwels; jedoch seine Versuche, Bilder in der Art

seiner Lehrer zu malen, schlugen durchaus fehl. Da brachte ihn der

Zufall auf einen Weg, der künftig sein Weg werden sollte.

Nach einer glücklich überstandenen Krankheit spazierte er an einem

Sommermorgen vor den Thoren Weimars. Auf einem Felde, an dem sein Weg

vorüberführte, sah er einen Bauer mit seinen Leuten arbeiten, und wie

er gern erzählt, ist ihm beim Anblick dieser fleißigen Menschen zuerst

der Gedanke gekommen: Das mußt du malen,[S. 9] genau so, wie es ist. Wenn

es nun auch nicht sofort dazu kam, so war sich der junge Maler doch

darüber klar geworden, was ihn künstlerisch zu reizen vermochte. 1873

entstand Liebermanns erstes größeres Bild „Die Gänserupferinnen“,

jetzt im Besitze der Berliner Nationalgalerie. Als Malerei, trotz dem

von Munkaczy übernommenen schwärzlichen Kolorit, ziemlich akademisch,

erregte es durch seinen Inhalt überall den heftigsten Anstoß. Man

fand es unerhört, dem Publikum den Anblick eines so gewöhnlichen

Schauspieles zu bieten: Alte häßliche Weiber in einer schwärzlichen

Scheune bei einer zwar nützlichen, aber doch eigentlich gemeinen

Arbeit. Indessen das Bild machte, wo es auch gezeigt wurde — in

Weimar, Hamburg und Berlin — Aufsehen und fand schließlich, obwohl

sich die gesamte Kritik gegen den „Rhyparographen“, den „Apostel der

Häßlichkeit“ Liebermann aussprach, seinen Käufer. Das erhaltene Geld

benutzte der ermutigte Künstler zu einer Reise nach Paris, wo er sich

sogleich mit Munkaczy, den er in jener Zeit besonders lebhaft verehrte,

in Verbindung setzte. Ein Abstecher nach Holland ließ ihn das Motiv zu

den „Konservenmacherinnen“ finden, die er, nach dem kurzen Ausfluge

nach Weimar zurückgekehrt, sofort in Angriff nahm.

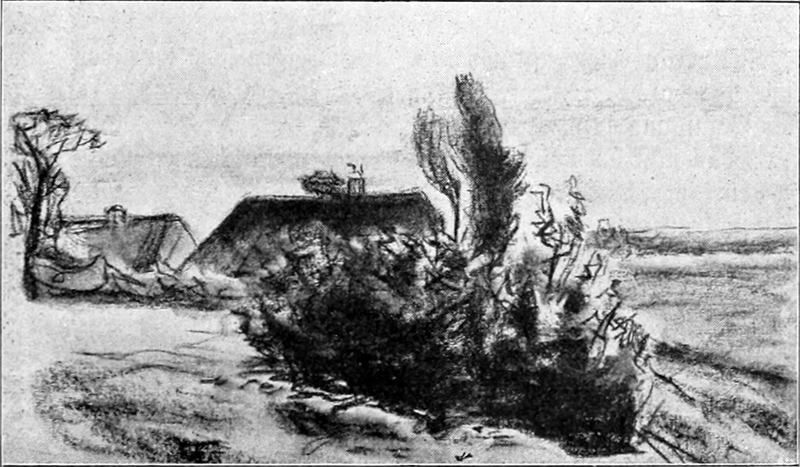

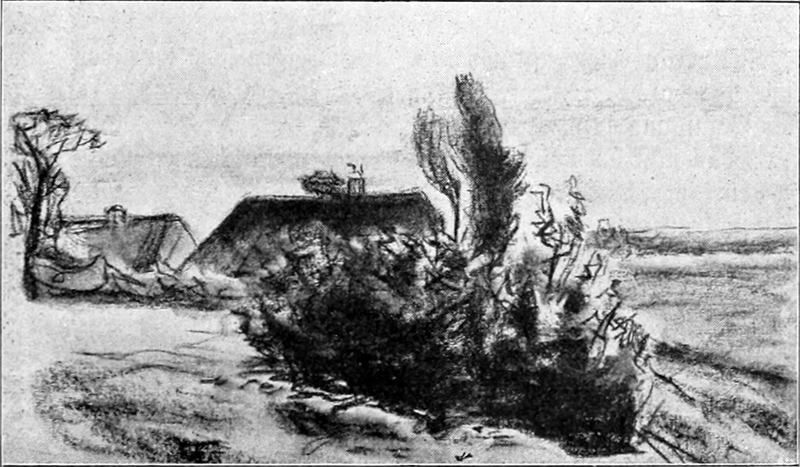

Abb. 6. Bauernhof (1875). Im

Privatbesitz in Paris.

In Weimar wirkte seit 1872 neben Pauwels noch ein zweiter Belgier an

der Kunstschule: der unter dem Einflusse Courbets stehende Charles

Verlat. Seine fabelhafte Routine im Malen, seine frische Art, die Natur

anzupacken, waren nicht ohne Eindruck auf Liebermann geblieben und

übten schon in dem neuen Bilde ihre Wirkung aus. Verlat war es, der

dem jungen Künstler den Rat gab, die „Konservenmacherinnen“ nicht in

Deutschland auszustellen, sondern auf die in Antwerpen im Sommer 1873

stattfindende Ausstellung zu schicken. Ein neuer Erfolg! Das Bild wurde

nicht allein verkauft, sondern mehrfach nachbestellt. Französische

und belgische Kunsthändler machten dem Berliner Maler Anerbietungen,

und[S. 10] der junge Künstler, dem das Ausland so viel mehr Verständnis und

Sympathien entgegenbrachte als sein Vaterland, entschloß sich kurzer

Hand, dauernden Aufenthalt in Frankreich zu nehmen. Im Dezember 1873

siedelte Liebermann nach Paris über.

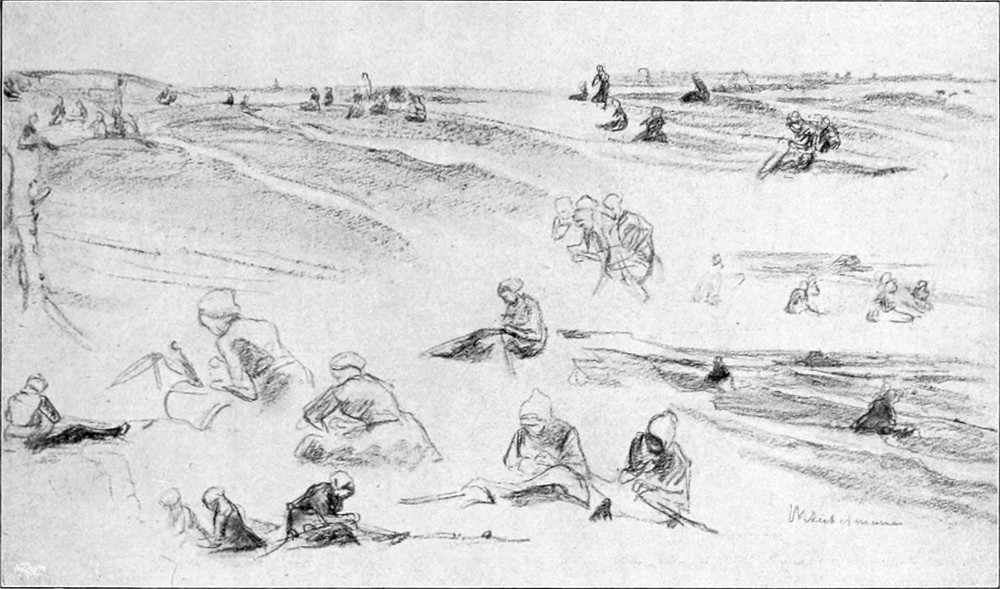

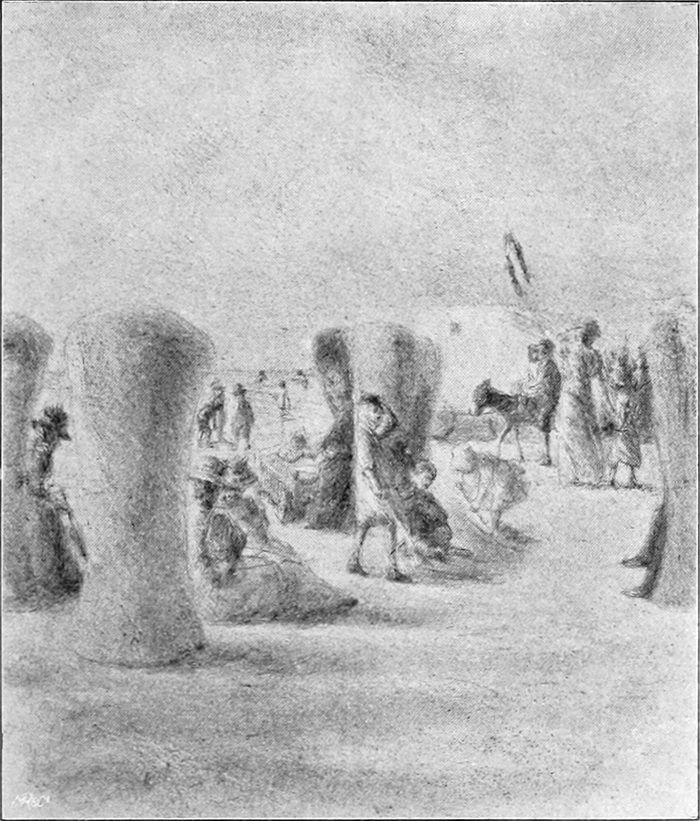

Abb. 7. Arbeiter im Rübenfelde

(1876). Im Privatbesitz in Berlin.

GRÖSSERES BILD

Es gehörte damals einiger Mut dazu, sich als Deutscher nach Frankreich

zu wagen. Der Chauvinismus stand in üppigster Blüte, jeder Deutsche

wurde beargwöhnt. Liebermann jedoch blieb unangefochten. Munkaczy

und sein Talent hatten ihn empfohlen. Außerdem arbeitete er fleißig.

Die Werke der Troyon, Daubigny, Corot und vor allem die Bauernbilder

Millets, die er in Paris kennen lernte, machten in ihm den Wunsch

lebendig, auch selbst noch von den Vorteilen der Fontainebleau-Schule

zu profitieren. Im Sommer 1874 zog er nach Barbizon, jenem kleinen,

im Walde von Fontainebleau gelegenen Dörfchen, das durch Rousseau und

Millet für die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts so wichtig geworden

ist, wie Weimar für dessen Litteratur. Millet lebte allerdings dort

noch unter den[S. 11] „Bäumen, die untereinander reden“; aber Liebermann

gelang es nicht mehr, mit ihm persönlich in Berührung zu kommen,

zumal Millet bald starb. Um so inniger schloß sich der junge Künstler

geistig an den verehrten Meister an. Seine im Salon 1876 ausgestellten

„Arbeiter im Rübenfelde“ zeugen besser als alle Worte dafür. Aber das

von Millet in die Seele des Berliner Malers gesenkte Samenkorn sollte

erst außerhalb Frankreichs wirklich aufgehen, in Holland.

Abb. 8. Die Geschwister (1876).

Im Privatbesitz in Mainz.

(Nach einer Radierung von Professor Karl Köpping.)

Abb. 9. Die Zimmermannswerkstatt

(1877). Im Privatbesitz in Berlin.

Man führt die Hollandschwärmerei, die die Landschafter der ganzen

Welt seit zwanzig Jahren befallen hat, gern auf ein litterarisches

Ereignis, auf das 1876 erfolgte Erscheinen von Eugène Fromentins

geistvollem Buche „Les maîtres d’autrefois“ zurück, in dem

der berühmte Orientmaler über die während einer Reise in Holland

empfangenen Eindrücke berichtet, und das wegen der feinen Analysen

des technischen und geistigen Inhaltes bedeutsamer Meisterwerke

in der Kunstlitteratur ganz einzig dasteht. Es ist deshalb nötig,

festzustellen, daß Liebermann, der die Aufmerksamkeit der deutschen

Maler auf Holland besonders gelenkt hat, seine Motive von dorther

geholt, ehe Fromentin jenes Signal gab und die Prophezeiung aussprechen

konnte, daß man „de la littéra[S. 12]ture à la nature, de la nature à la

peinture“ kommen werde. Die „Konservenmacherinnen“, die „Invaliden

im Lotsenhause“ und allerlei Studien waren gemalt, ehe Fromentin

seine Reise nach Holland antrat. Aber jenes Land, in dem so vielen

Malern die Augen für malerische Schönheit geöffnet wurden, ist noch

in anderer Beziehung für Liebermann von Bedeutung geworden: er erfuhr

von Franz Hals und Rembrandt, was große Kunst sei, und begann im

Freien zu malen. Paris verlor nach diesen holländischen Studienreisen

für Liebermann mehr und mehr an Interesse, und als im Jahre 1878 die

Eltern seine Rückkehr verlangten, setzte er ihren Wünschen keinen

Widerstand entgegen. Kaum wieder daheim, hatte er das Unglück, auf

der dunklen Treppe zu seinem Atelier auszugleiten und das Bein zu

brechen. Die Heilung nahm mehrere Monate in Anspruch, und schließlich

schickte man den Künstler zur gänzlichen Wiederherstellung nach

Gastein. Die guten Wirkungen des Bades blieben nicht aus, und mit

einer Reise durch Tirol nach Venedig suchte sich der Künstler für die

ausgestandenen Schmerzen zu entschädigen. Zwei Monate lang ließ er

den Zauber Venedigs und seiner Kunst auf sich wirken. Malte er nicht,

so weilte er mit Vorliebe in den Sälen der Akademie, die die figuren-

und wahrheitsreichen Bildercyklen von Gentile Bellini und Carpaccio

enthalten. In Venedig lernte Liebermann mehrere Münchener Künstler,

darunter auch Lenbach, kennen, die ihm die Vorteile, die München

einem Maler von seiner fortschrittlichen Richtung böte, so lebhaft zu

schildern wußten, daß er sich kurzer Hand entschloß, gar nicht erst

wieder nach Berlin zurückzukehren, sondern gleich nach München zu

gehen. Im Dezember 1878 langte er in Bayerns Hauptstadt an und machte

sich sogleich an ein großes Bild, mit dem er die Jahresausstellung von

1879 zu beschicken gedachte. Das Bild wurde vollendet, von der Jury der

Ausstellung mit Ausdrücken der Bewunderung entgegengenommen; aber die

Wirkung, die es im Glaspalast ausübte, äußerte sich doch in sehr viel

anderer Form, als der Künstler erwartet hatte. Das Bild stellte „Jesus

unter den Schriftgelehrten“ dar, in einer den bayerischen Klerus zu

hellen Zornausbrüchen veranlassenden realistischen Auf[S. 13]fassung. Sogar

im bayerischen Landtage kam das Bild zur Besprechung, und statt Ehren

und Ruhm erntete der Maler nur Ärger und Verdruß mit seiner Schöpfung.

Obgleich namhafte Künstler, wie Lenbach, Gedon und Wagmüller, auf

das Wärmste für Liebermann Partei nahmen und die außerordentlichen

künstlerischen Eigenschaften, die der junge Berliner darin gezeigt,

nicht genug zu rühmen wußten — die öffentliche Meinung ließ sich nicht

besänftigen. Liebermann hat nie wieder ein religiöses Bild gemalt.

Abb. 10. Mutter und Kind (1878).

Im Privatbesitz in Hamburg.

Während der Kampf um jenen „Jesus unter den Schriftgelehrten“ noch

tobte, weilte der Künstler schon wieder in Holland, um Stoffe zu neuen

Werken zu sammeln. München hatte zwar den Ruhm, einem bedeutenden

jungen deutschen Maler als Aufenthaltsort zu dienen; aber dieser zog

es nach den gemachten Erfahrungen doch vor, seine Bilder vorerst

nach Paris zu schicken, wo man künstlerische Empfindungen nicht mit

anderen zusammenwarf. Trotz alledem leugnet Liebermann nicht, daß der

Aufenthalt in München, die Anregungen, die sich aus dem Verkehr mit

gleichstrebenden Künstlern dort ergaben, sein Schaffen in günstigster

Weise beeinflußt hätten. Verließen doch in den sechs Jahren, die er

in München weilte, jene Werke sein Atelier, die seinen Ruhm begründet

und zur Verjüngung der deutschen Kunst das Meiste beigetragen haben.

Indessen ist weder München, noch Paris, noch Berlin als Wiege der

charaktervollen Kunst Liebermanns anzusehen, sondern allein Holland.

Abb. 11. Jesus unter den

Schriftgelehrten (1879).

Nach einer Zeichnung in Berliner Privatbesitz.

In Holland fand Liebermann sowohl in der Natur, wie bei den Bewohnern

der Küste das als gegebenen Zustand vor, was ihm bei Millet so

bewunderungswürdig erschienen war: die Einfachheit. Er gehört unter

die Ersten, die ihren Reiz ganz lebhaft empfunden und ihr in der

Kunst das Wort geredet haben. Und weil Liebermann die einfache Natur

geben wollte, die die meisten Menschen zu uninteressant finden, um

sie anzuschauen, mußte er suchen, sie künstlerisch zu verklären.

Er that es nicht,[S. 14] indem er sie in ihrem Wesen veränderte, sondern

indem er sie mit der Schönheit des Lebens umgab, die Luft und

Licht um die ärmlichsten Erscheinungen weben. Nichts war schön auf

Liebermanns Bildern als das Zuständliche. Im Jahre 1879 also malte

Liebermann während eines dreimonatlichen Aufenthaltes in Holland „Die

Kleinkinderschule in Amsterdam“, die er zusammen mit einer abgeänderten

und in der Farbe aufgehellten Wiederholung der „Konservenmacherinnen“

in die Pariser Salonausstellung von 1880 schickte. Im folgenden Jahre

entstand das köstliche „Altmännerhaus in Amsterdam“, das ihm in Paris

eine Medaille eintrug, die erste Auszeichnung, die einem Deutschen

nach dem Kriege in Frankreich zu teil wurde, und die „Alte Frau am

Fenster“. 1881 ist das Geburtsjahr der in der Berliner Nationalgalerie

befindlichen „Schusterwerkstatt“ und des auf dem Umwege über Paris

und Berlin 1900 in die Galerie des Städelschen Instituts zu Frankfurt

gelangten „Hofes des Waisenhauses in Amsterdam“. Das Jahr 1883 brachte

„Die Bleiche“ und 1884 ein Bild, zu dem er die Anregung in Bayerns

Metropole erhalten hatte: das „Münchener Bierkonzert“. Inzwischen

war Liebermann in Paris Mitglied der vornehmsten der dortigen

Künstlervereinigungen, des „Cercle des XV“, geworden, dem

Künstler wie Stevens und Bastien-Lepage angehörten, und stellte seitdem

alljährlich im Salon Petit aus. Der Aufenthalt in München nahm 1884 ein

Ende. Der Künstler verheiratete sich in Berlin, wo er seitdem seinen

ständigen Wohnsitz hat; aber Holland blieb seine Schatzkammer bis auf

diesen Tag. Die „Flachsscheuer in Laren“ (in der Nationalgalerie),

„Die Frau mit den Ziegen“ (Neue Pinakothek, München), „Die

Netzeflickerin[S. 15]nen“ (Kunsthalle zu Hamburg), „Holländische Dorfstraße“,

„Spitalgarten in Leyden“, „In den Dünen“ (Leipziger Museum),

„Dünenarbeiter“ (Königsberger Galerie), „Badende Jungen“, „Sonntag

in Laren“, „Schulgang“ und viele andere seiner vorzüglichsten Bilder

entstammen dieser Unerschöpflichen. Nur zuweilen einige Motive von wo

andersher, wie etwa bei der „Gedächtnisfeier für Kaiser Friedrich in

Kösen“, dem „Kinderspielplatz im Tiergarten“ oder dem „Biergarten in

Brannenburg“. Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich Liebermann auch

der Bildnismalerei zugewendet. Seine Porträts gehören nicht nur zu den

eigenartigsten, sondern auch zu den künstlerisch stärksten, die in

Deutschland am Ende des Jahrhunderts entstanden sind. Bildnisse, wie

das des Bürgermeisters Petersen (Hamburg), das von Virchow, Gerhart

Hauptmann sind Proben eines Porträtstils, über den in der ganzen Welt

nur ein einziger Künstler — Liebermann — verfügt. Auch als Radierer

ist der Künstler von Bedeutung. Unter seinen Kalte-Nadel-Arbeiten sind

einige, die den Vergleich mit Blättern Rembrandts nicht zu scheuen

brauchen; in anderen tiefgeätzten Platten hat er Wirkungen erreicht,

die es an malerischer Haltung mit seinen Bildern aufnehmen.

Abb. 12. Studie zu den

„Konservenmacherinnen“ im Leipziger Museum.

Liebermann hat sich die Anerkennung seiner Künstlerschaft Schritt für

Schritt erobern müssen, wenigstens in Deutschland, und am allerlängsten

hat man in Berlin gezögert, seinem Talent die gebührende Würdigung zu

teil werden zu lassen. In Paris verstand und bewunderte ihn alle Welt,

in München wenigstens die Künstler, in seiner Vaterstadt hat man ihn so

lange übersehen, als es nur irgend anging; und noch heute sind gewisse

Kreise vorhanden, die nicht zu fassen vermögen, warum Liebermann,

dessen Schöpfungen ihrer Meinung nach so gar nichts Ideales haben, der

von der Schönheit, wie sie sie verstehen, nichts zu wissen scheint und

nichts wissen will, ein großer Künstler sein soll. Es war wohl immer so

in Berlin, daß man in[S. 16] Sachen des Kunstgeschmackes nicht auf der Höhe,

sondern recht eigentlich altmodisch war und nur das als künstlerisch

schön gelten lassen mochte, was außerhalb der jedem erreichbaren Sphäre

lag. Und ferner verbindet man in Berlin den Begriff von Schönheit

gern mit der Vorstellung einer höheren Bildung, die der gemeinen

Wirklichkeit mit Vorsicht aus dem Wege geht. Gegen die Schönheit, deren

Wesen Wahrheit ist, hat man in der Stadt der Intelligenz immer eine

Abneigung gehabt; und wenn Menzel nicht Gelegenheit gefunden hätte, der

Wahrheit, die er geben wollte, ein historisches Mäntelchen umzuhängen,

und nicht zugleich ein witziger Kopf gewesen wäre — die Berliner

würden vielleicht auch heute noch im Zweifel sein, ob er ein wirklicher

Künstler oder nur eine Modegröße ist.

**

*

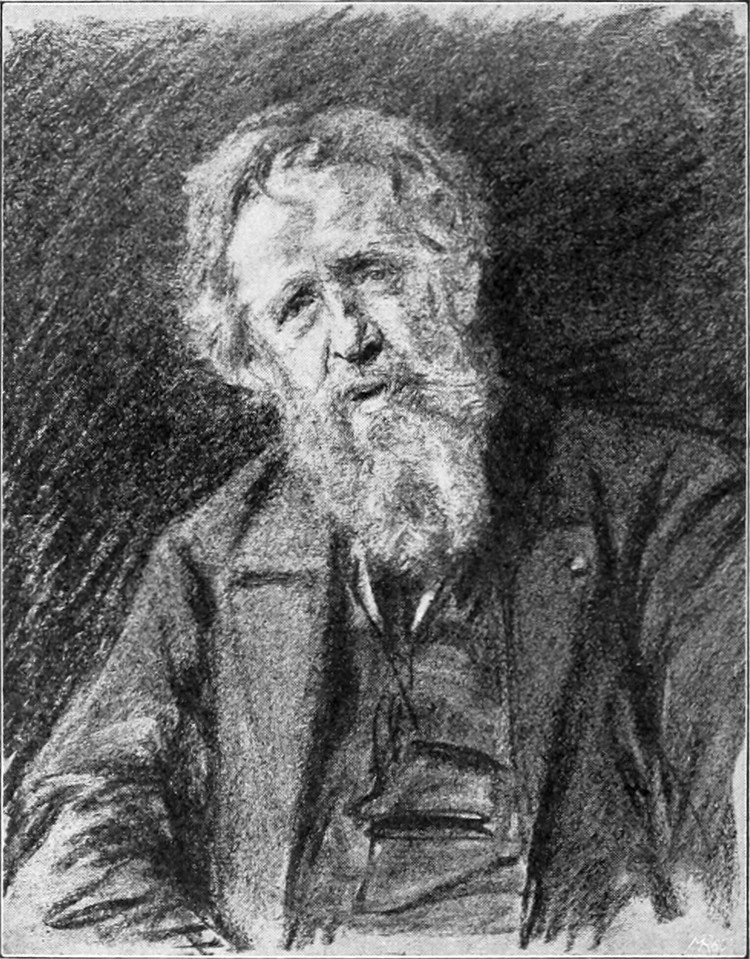

Abb. 13. Zeichnung (1880). Im

Besitz des königl. Kupferstichkabinetts zu München.

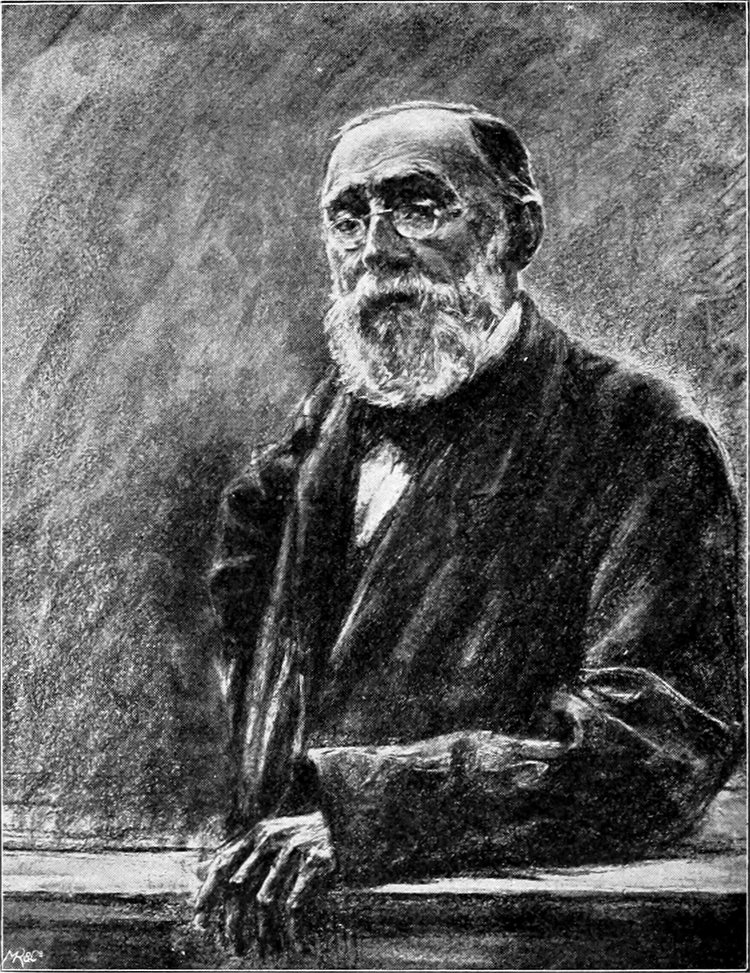

Abb. 14. Altmännerhaus in Amsterdam

(1880). Im Besitz der Kunsthandlung Bruno & Paul Cassirer in Berlin.

GRÖSSERES BILD

Abb. 15. Studie zum Bilde

„Altmännerhaus in Amsterdam“ (1880).

Kein Meister fällt vom Himmel, am allerwenigsten in der Kunst, obschon

in dieser nicht selten Ereignisse zu bemerken sind, die unvermittelt

wirken. Beim näheren Zusehen aber findet man auch bei diesen in der

Regel den beruhigenden Zusammenhang mit vorhanden gewesenen Ursachen.

Sogar die großen Eroberer, von denen die Kunstgeschichte zu erzählen

weiß, sind nur Schritt für Schritt vorwärts gedrungen, haben Vorbilder

gehabt und benutzt, bis sie in sich so weit fertig waren, um Eigenes

bieten zu können. Es gibt keinen großen Künstler, der zu Beginn seiner

Thätigkeit nicht in die Fußstapfen seines Lehrers oder eines frei

gewählten Vorbildes getreten wäre. Mag man an Raffael oder Rembrandt,

an Dürer oder Tizian, an Franz Hals oder Velasquez denken. Sie gingen

von einem Vorhandenen aus, und daran mißt man ihre Größe, wie weit

sie über dieses hinausgelangt sind. Selbst Menzel, den man so leicht

geneigt ist, als ein künstlerisches Phänomen zu betrachten, ist nicht

als fertiger Künstler auf der Bildfläche erschienen, sondern hat sich

das Seinige mühsam zusammengesucht. Nur darin ist er[S. 18] ein Phänomen,

daß er sich außerhalb der Zeitströmung hielt, das Schöne nicht da

suchte, wo es Andere schon längst vorher entdeckt, sondern dort, wo es

die Anderen nicht vermutet hatten. Auch Liebermann hat sich, als er

anfing, sein künstlerisches Rüstzeug von Anderen geliehen. Er besaß

schon, als er bei Steffeck arbeitete, eine gründliche Abneigung gegen

den von Cogniet und Couture abstammenden Berliner Kolorismus. Er

empfand das Unwahre, Hohle, Gemachte dieser Art zu malen zu lebhaft,

als daß sie ihm irgendwie erstrebenswert erschienen wäre. Auch die

Malerei von Pauwels sagte ihm nicht besonders zu; er fand auch sie

noch zu pompös für die Darstellung der Wirklichkeit, um die es ihm nun

einmal ging. In München hatten auf der internationalen Kunstausstellung

von 1869 zum erstenmal Courbet und Munkaczy die Aufmerksamkeit der

jungen Künstler Deutschlands auf sich gelenkt. Die gemauerten, derben

Farben des Franzosen, die vornehm wirkende schwärzliche Untermalung

des Ungarn stellten den deutschen Kolorismus bedenklich in den

Schatten. Die sparsame Verwendung der warmen Töne bei dem Einen, die

Vermeidung aller ausgleichenden Lasuren bei dem Anderen imponierten dem

jüngeren Geschlecht. Die handfeste Manier Courbets stand so vorzüglich

in Übereinstimmung mit seinen Wirklichkeitsbildern, und Munkaczys

Düsterheit stimmte ausgezeichnet mit den romantischen Typen, die er

zu zeigen liebte. Courbet und Munkaczy waren es, an deren Bildern

Liebermann beim Malen seiner „Gänserupferinnen“ gedacht. Jener hatte

ihm Mut gemacht, anstatt des für Anfänger üblichen Historienbildes

ein völlig antiakademisches Motiv zu wählen; dieser ermöglichte es

ihm, eine malerische Ausdrucksweise zu zeigen, die von der allgemein

üblichen damals auffallend abwich. Man hat heute keine Empfindung[S. 19] mehr

für das Aufrührerische in der Tendenz des Liebermannschen Bildes; aber

vor dreißig Jahren wirkte es und sogar auf einen so vorgeschrittenen

Künstler wie Menzel. Er erkundigte sich bei dem Kunsthändler Lepke,

bei dem damals die „Gänserupferinnen“ (Abb. 2) zu sehen waren, nach

dem Maler des Bildes und drückte den Wunsch aus, ihn kennen zu lernen.

Liebermann, ungeheuer stolz auf das Interesse, das der von ihm

bewunderte Künstler an seinem Bilde nimmt, geht sofort nach seiner

Rückkehr von Paris zu Menzel und wird mit folgenden Worten empfangen:

„Also Sie sind der Liebermann, der das Bild gemalt hat. Wissen Sie

was? Das Bild sollte man Ihnen um die Ohren schlagen — es ist

ausgezeichnet; aber so etwas macht man erst mit fünfzig.“ Liebermann

hat erst lange nachher die Bemerkung des berühmten Künstlers richtig

verstanden, nämlich, daß er viel zu jung sei, um sich eine derartige

Auflehnung gegen die Tradition erlauben zu dürfen, daß eine Freiheit

der Mache in dem Bilde wäre, die sich für einen Anfänger nicht schicke.

Der beglückte junge[S. 20] Maler hörte in jener Zeit nur das Lob. Und was

hätte ihn mehr darin bestärken können, auf seinem Wege fortzuschreiten,

als es von dieser Seite zu empfangen! Es ist in der That etwas

Altmeisterliches in dem Bilde. Der schwärzliche Gesamtton hält die paar

Farben in den Kleidern und Schürzen der alten Weiber gut zusammen, und

wenn er dem Künstler bei der Berliner Kritik damals auch den Namen

„Sohn der Finsternis“ eintrug — es gab in jener Zeit wenige Bilder,

die „malerischer“ gewirkt hätten. Aber in einem wich das Bild noch

viel weiter von dem Üblichen ab: im Inhalt. Nach damaliger Gewohnheit

war es als „Genrebild“ registriert worden, wie unendlich fern jedoch

stand es dem eigentlichen Genre! Es erzählte nichts und unterhielt

nicht, der Künstler hatte in keiner Richtung den Versuch gemacht, an

das Gemüt oder den Verstand der Beschauer zu appellieren, auch nicht

die Spur einer Absicht gezeigt, sich deren Wohlwollen durch Wiedergabe

von Schönheit und Anmut zu erwerben. Das Bild war ein Bericht darüber,

wie es aussieht, wenn alte Weiber in einer dunklen Scheune sitzen

und Gänsen die feinen Federn ausrupfen, die für die Betten gebraucht

werden. Der Gegenstand erschien weder würdig im Sinne der alten

Ästhetik, noch spürte man jene von allen gemeinen Zufälligkeiten

gereinigte Natürlichkeit, die für erlaubt galt. Für den malerischen

Reiz des Bildes, die amüsante Wirkung der Lichtquelle im Hintergrunde

hatte man kein Gefühl. Man sah nur die Sache und fand sie scheußlich,

weil man nicht daran gewöhnt war, Kunst anders als mit dem Verstande zu

betrachten, und auch dieser nur auf das Unterhaltende und Belehrende,

nicht auf das Wirkliche und Richtige dressiert war.

Abb. 16. Alte Frau am Fenster

(1880). Im Besitz der Kunsthandlung Bruno & Paul Cassirer in Berlin.

Abb. 17. Die Spinnerinnen (1880).

Im Besitz des Herrn Professor Franz von Defregger in München.

Der ein Jahr früher entstandene „Atelierwinkel“ (Abb. 1), in dem ein

alter Mann in Mappen herumkramt, war auch nicht malerisch im Sinne der

Zeit. Dazu hätten historische Kostüme, glänzende Waffen, der ganze

prunkende Apparat einer auch äußerlich auf Unterscheidung von der

Mitwelt bedachten Künstlerexistenz gehört. Liebermann gab die an sich

nüchterne Wand eines Arbeitsraumes mit ein paar darauf hängen[S. 21]den,

nicht erkennbaren Studien, ein Regal mit Farbentöpfen und eben jenen

alten Mann, der eine Zeichnung mit Aufmerksamkeit betrachtet. Das

Malerische daran war nicht die Sache selbst, sondern das sanfte Licht,

das in der bräunlichen Dämmerung leise über die Wand, das Regal und

das weiße Haupt des Alten floß, dort eine Farbe, hier einen Reflex,

da eine Form sichtbar werden ließ. Der junge Künstler läßt in diesem

Werke schon deutlich erkennen, daß er sich des Unterschiedes zwischen

pittoresk und malerisch wohl bewußt ist.

Abb. 18. Die Klöpplerin (1881).

Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg.

In den „Konservenmacherinnen“ und in den „Invaliden im Lotsenhaus“

beginnt sich der schwärzliche Ton der Liebermannschen Bilder schon

aufzulichten. Statt Beinschwarz verwendet der Künstler Asphalt,

auf dessen durchsichtigem Braun die Farben anfänglich warm und

leuchtend stehen, um allerdings später durch die zersetzende

Kraft des Bitumens stumpfer zu werden. Nach der psychologischen

Seite ist ein außerordentlicher Fortschritt zu konstatieren. Die

„Konservenmacherinnen“ (Abb. 3) — derbe, kräftige Weiber, abgerackerte

Arbeitsfrauen und wunschlos gewordene alte Mütterchen — sitzen auf

hölzernen Bänken und Fässern in einem dunklen, niedrigen Arbeitsraume

an einem improvisierten Tische und putzen mit kurzen Messern die

verschiedenartigsten Gemüse. Kein Blick aus all’ den Augen fällt auf

den Beschauer. Keine der Arbeiterinnen hat eine Empfindung davon, daß

eines Malers Auge auf ihr geruht. Die unendliche Natürlichkeit in dem

still vor sich Hinbrüten der Einen, die bewegliche Geschäftigkeit der

Anderen, der unbewußte Ausdruck der zwölf oder dreizehn Gesichter

gibt der Darstellung den wunderbarsten Reiz. Unwillkürlich gerät man

in Versuchung, Charakterstudien zu[S. 22] machen, und ist erstaunt, welche

Fülle von Individualitäten der Künstler in diesem einen Bilde gibt.

Freilich muß man lesen können in Menschengesichtern, wird dann aber

von diesem Bilde die Überzeugung mitnehmen, daß sein Urheber den

Menschen, die er dargestellt, bis ins Herz gesehen hat. Dieselbe

vollendete Natürlichkeit zeigen die „Invaliden im Lotsenhause“ (Abb. 5).

Dieses ruhige Herumsitzen in dem hohen verräucherten Raume um den

qualmenden Kamin, halb nachdenklich, halb gedankenlos, entspricht auf

das Vollkommenste dem Wesen der Männer, die gewohnt sind, wortlos

ihre Pflicht zu thun. Auch hier wieder wirkliche Menschen, nicht

bloße Typen, und das Rot in den Hemden der bedächtig ihre Thonpfeife

rauchenden Seeleute mit ihren sonderbaren hohen Hüten von feinster

malerischer Wirkung zwischen Schwarz und Braun.

Abb. 19. Ölstudie zu den

„Klöpplerinnen“ (1881 Venedig).

Abb. 20. Schusterwerkstatt (1881).

In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.

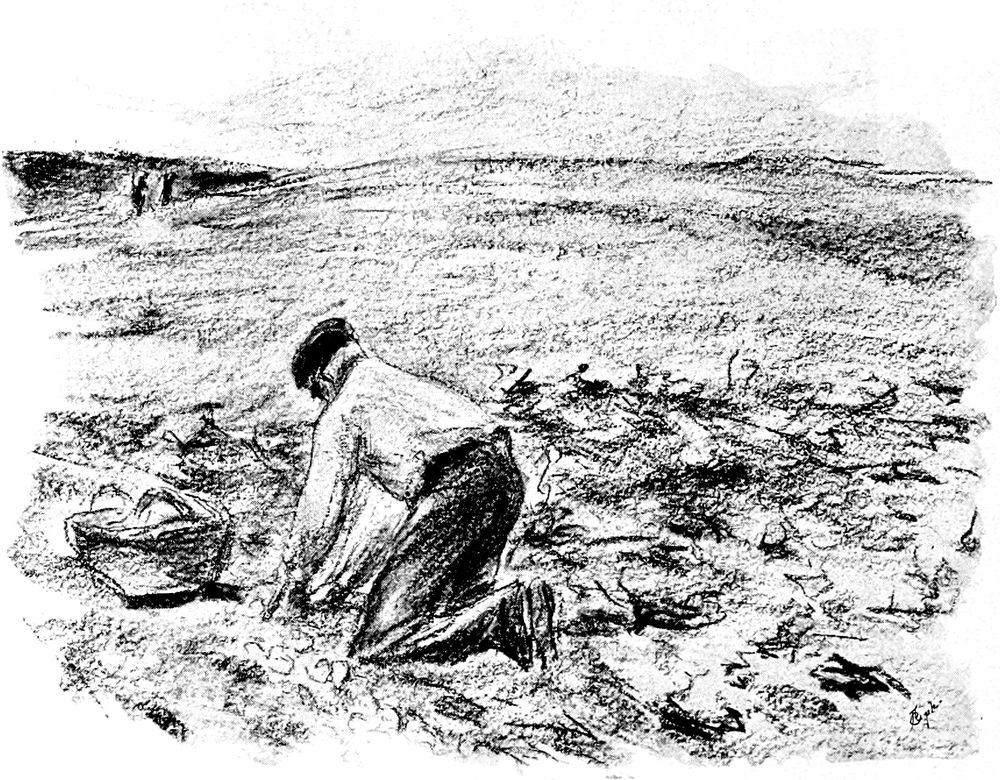

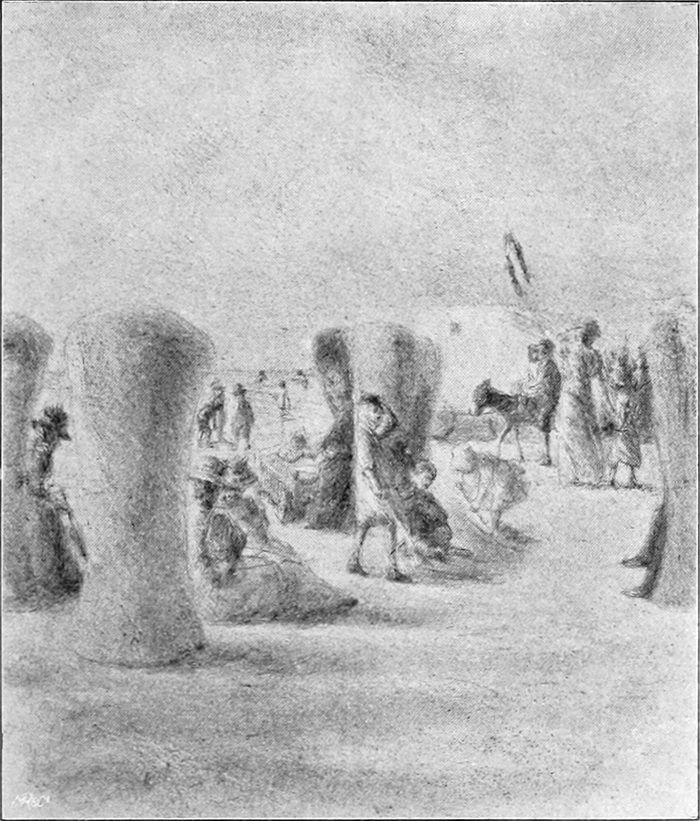

Liebermanns Thätigkeit in Paris und Barbizon gipfelt in dem bald als

„Arbeiter im Rübenfelde“, bald als „Im Runkelpark“ bezeichneten großen

Bilde (Abb. 7), das als eines seiner Hauptwerke gilt. Der geistige

Vater dieses Bildes ist ja wohl ohne Zweifel Millet, aber doch nur

insoweit, als der junge Berliner durch diesen großen Künstler auf die

wirksame Verbindung und den geistigen Zusammenhang von Mensch und

Landschaft hingewiesen wurde. Die Anekdote, von der bis zum Erscheinen

Millets das Bauernbild seine Daseinsberechtigung hergenommen, war

für Liebermann von vornherein ein überwundener Standpunkt, und ehe

er Bilder Millets gesehen, war die Darstellung arbeitender Menschen

das, was ihn künstlerisch gereizt hatte. Nun gewann der Mensch als

Erscheinung in der Natur für ihn eine tiefere Bedeutung. Sein Gefühl

für das Verhältnis der Erscheinung zu ihrer Umgebung erfuhr durch das

Beispiel des bewunderten Meisters die erwünschte Bekräftigung. Auch das

in Barbizon entstandene Bild ist noch sehr dunkel, von einer schweren,

mehr an Courbet als an Millet erinnernden Farbe; aber in der Landschaft

und in der Beleuchtung kündigt sich schon ein Neues an. Ungehindert

schweift der Blick an ein paar Bäumen vorbei über weite Felder bis zu

der hoch gelegenen, von den Gestalten der im Vordergrunde thätigen

Arbeiter nicht überschnittenen Horizontlinie. Sechs Weiber[S. 23] und drei

Männer schaufeln, jäten und graben auf dem Acker. Zwei der Weiber

ruhen, auf ihre Hacken gestützt, aus. In den Figuren ist jede Art von

Bewegung dargestellt, die die Feldarbeit erfordert, so daß die mit

Ausnahme eines weiter vorgerückten Weibes in einer Reihe Arbeitenden

für die Betrachtung reiche Abwechselung bieten. Vielleicht aber ist

dieses Werk das einzige Liebermanns, bei dem man einen gewissen Mangel

an Frische und Unmittelbarkeit nachweisen könnte. Es zeigt des Malers

ganzes großes Können, aber es hat weniger Natürlichkeit als seine

sonstigen Bilder. Die Figuren sind zu nahe bei einander, und einige

posieren, was bei Liebermann sonst nie vorkommt. Das Programmatische

stört. Unter der Wirkung von Millet stehen auch zwei größere Skizzen,

die je einen Mann und eine Frau in einem Kartoffelacker arbeitend

zeigen. Hinter beiden Figuren sieht man dieselbe braunbewachsene

Böschung, über beiden den gleichen grauen Oktoberhimmel. Die

außerordentliche Einfachheit des Motives, die wenigen Farben bringen

diese Studien ähnlichen Schöpfungen des Meisters von Barbizon ganz

nahe. Aber schon in den „Geschwistern“ (Abb. 8) ist Liebermann wieder

frei von allen Erinnerungen und ganz er selbst. Wie ausgezeichnet ist

die Haltung und Bewegung des halbwüchsigen Mädchens gesehen, dem die

Last des kleinen Bruders zu schwer geworden, und das sich das Gewicht

zu erleichtern sucht, indem es das linke Knie hochzieht und damit das

Kind stützt! Ein Lichtstrahl, der den Kopf des Mädchens streift und

das Gesicht des Kindes voll beleuchtet, gibt Modellierung und farbige

Gegensätze. Die Annäherung an Franz Hals spürt man bei den Schöpfungen

dieser Zeit wohl am lebhaftesten bei dem Bilde „Mutter und Kind“ (Abb. 10),

das schon ins Monumentale gesteigerte Intimität ver[S. 24]rät und mit

einer geradezu verblüffenden Kraft und Breite hingestrichen ist.

Es spricht für die außerordentliche Beweglichkeit des Künstlers, daß er

nach dieser großzügigen Leistung sich einem Motiv zuwendet, das ganz

andere Ansprüche an ihn stellt und Fröhlichkeit und Liebenswürdigkeit

verlangt, um zu wirken; aber das Gebiet der Kinderdarstellung war schon

in den beiden letzten Bildern beschritten, und die Schilderung einer

„Kleinkinderschule in Amsterdam“ bot dem Künstler eine sehr dankbare

Aufgabe. Wer hätte dem Naturalisten Liebermann dieses offene Auge für

Kinderschönheit und Anmut zugetraut? Gegen diese hübschen, frischen,

naiven Mädchen und Bübchen, die sich mit der ganzen Unbefangenheit

wirklicher Kinder belustigen, hier miteinander plaudern, dort mit

großgeöffneten Augen der Erzählung einer Größeren lauschen, da Schreib-

und Malversuche machen oder zusehen, wie ein kleiner Hungriger

gelabt wird, wirken die meisten von Knaus gemalten Kinder geziert

und konventionell. Das Heitere und Bezaubernde der unschuldsvollen

Menschenblüten wird noch gehoben durch einen Gegensatz, durch die

Anwesenheit der alten und runzligen Herrscherin in diesem Reich,

die neben dem Kinderschulbänkchen auf einem erhöhten Sitz vor ihrem

Nähtisch sitzt und gedankenlos, das Geschwätz der Kleinen im Ohr, einen

Strumpf strickt. Und lustig wie die Kinder und hell wie der Tag, der

ins Zimmer hineinscheint, sind die Farben des Bildes, Weiß und Rosa,

Himmelblau und Rot. Der Maler sorgengefurchter Gesichter, zerarbeiteter

Hände, gebeugter Rücken und des hoffnungslosen Alters weiß auch

den Sonnenschein des Lebens, lachende Augen und blonde Kinderköpfe

darzustellen.

Abb. 21. Studie zur

„Schusterwerkstatt“.

Abb. 22. Der Hof des Waisenhauses in

Amsterdam (1881). Im Besitz des Städelschen Kunstinstituts zu Frankfurt

am Main.

GRÖSSERES BILD

Abb. 23. Studie zu einem

holländischen Waisenmädchen (1881).

Zwischen diesen Bildern des Lebens kann der „Jesus unter den

Schriftgelehrten“ (Abb. 11) nur als ein Intermezzo angesehen[S. 26] werden,

als ein Versuch des Künstlers, nachzuprüfen, ob sich seine Art mit

einem außerhalb der Malerei als solcher liegenden Gedanken verbinden

lasse. Auch als „Rückfall in die Menzelperiode“ hat man diesen Jesus

Liebermanns bezeichnet; aber mit der denselben Stoff behandelnden

Lithographie Menzels verbindet ihn nur die rationalistische Auffassung,

nicht die künstlerische. Menzel hätte nie gewagt, unwissenschaftlich

zu sein, um wahrer zu wirken. Während Menzels Jesus als ein

geistreich blickender Judenknabe mit der traditionellen Aureole

unter stattlichen, in reiche Gewänder gehüllten jüdischen Gelehrten

in einer Tempelhalle steht und seine Mutter in der Idealkleidung

der Marien herbeieilt, ist Liebermanns Jesus ein flinker, kleiner,

schlecht gewachsener, wie ein Händler mit den Händen gestikulierender

Judenjunge, die Gelehrten gleichen ehrbaren, polnischen Juden im

Gebetsmantel und Ort der Handlung ist irgend eine kleinstädtische

Synagoge. Man kann ohne weiteres zugeben, daß für den Christusknaben

sich leicht ein sympathischeres jüdisches Modell hätte finden lassen;

aber Liebermann hat wohl kaum die Absicht gehabt, einen neuen Typus

des jugendlichen Christus in die Welt zu setzen, ihm lag wohl mehr

daran, das Dramatische des Vorganges zum Ausdruck zu bringen. Wie

der Junge lebhaft und eindringlich und klug redet und die Männer

zuhören und über das Gehörte nachdenken und staunen, ist niemals

überzeugender, der Vorgang selbst niemals konzentrierter geschildert

worden. Menzel brauchte für seinen Jesus die Aureole, weil er sonst

unter den stattlichen Gestalten der Schriftgelehrten verschwunden

wäre; bei Liebermann ist der kleine unscheinbare Junge der natürliche

Mittelpunkt alles Geschehens auf dem Bilde, und als Malerei kann es

dieses Werk wohl mit fast allen Bildern aufnehmen, die dasselbe Thema

behandeln. Liebermanns „Jesus“ gehört heute Fritz von Uhde, der in

seinen Christusbildern Ähnliches[S. 27] gewollt, viel mehr Rücksicht auf

die Empfindungen der Allgemeinheit genommen, aber dafür auch niemals

die steile künstlerische Höhe erreicht hat, die der Berliner Maler in

dieser vielgeschmähten Schöpfung zeigt.

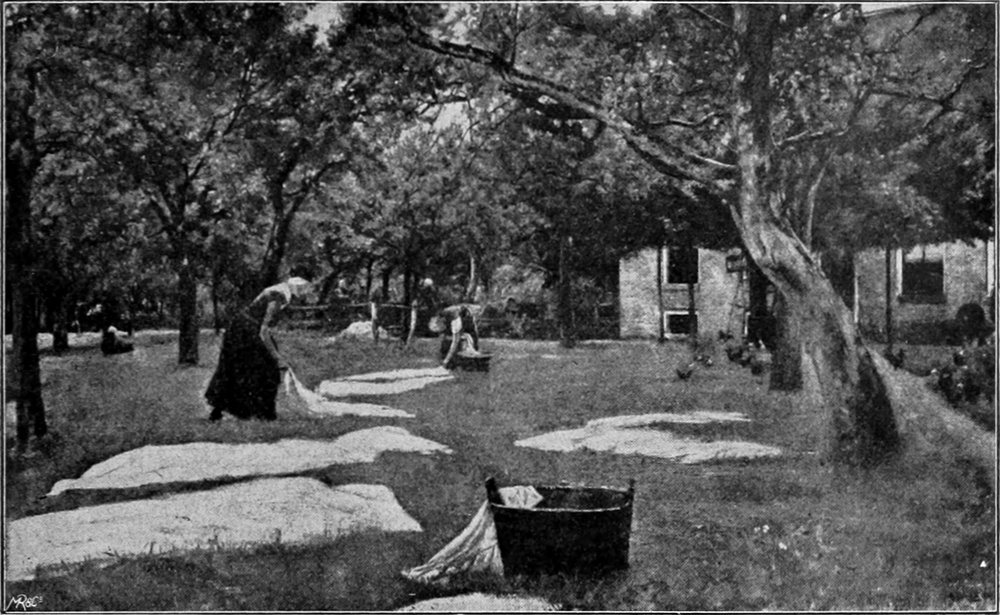

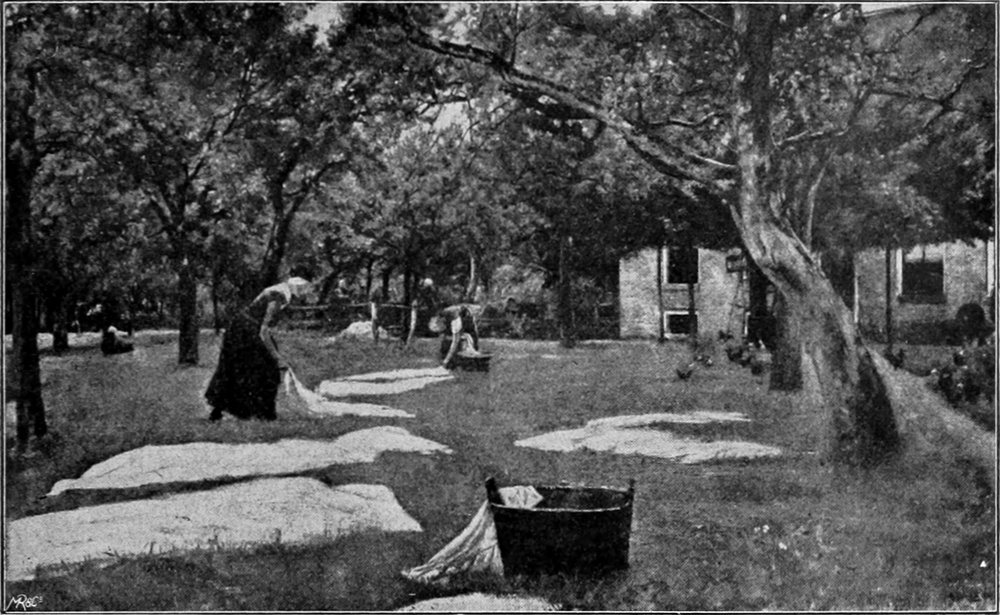

Abb. 24. Die Bleiche (1882).

Im Privatbesitz in Frankfurt am Main.

Vor sich selbst und seinen Freunden glich Liebermann diesen

Mißerfolg bei dem großen Publikum mit einem Bilde aus, das zu seinen

kostbarsten Schöpfungen gehört, mit nichts auf der Welt, als mit sich

selbst, verglichen werden kann und den jungen Künstler im Auslande

als den bedeutendsten Vertreter der deutschen Kunst erscheinen

ließ, mit dem „Altmännerhaus in Amsterdam“ (Abb. 14). Mag auch das

Prinzip Millets: „Mettre l’homme vrai dans son milieu vrai“

bei der Wahl des Stoffes mitbestimmend gewirkt haben — Millet

hätte dieses Bild schwerlich gemalt, schwerlich malen können, und

ebensowenig würde Menzel imstande gewesen sein, eine an sich so

wenig äußerliches Interesse bietende Wirklichkeit künstlerisch so

interessant zu gestalten. In dem „Altmännerhaus“ künden sich ferner

neue luminaristische Bestrebungen an, die für Liebermanns künftiges

Schaffen von besonderer Bedeutung werden. Man sieht in den hinten

von einem Laubengange abgeschlossenen Garten des „Oude Mannenhuis“.

In einer schattigen Allee sind zu beiden Seiten Bänke aufgestellt,

auf denen sitzend die Insassen des Hauses den schönen Tag genießen.

Alte würdige Herren, denen die schwarze Kleidung und die weiße Binde

den Anschein des Wohlgestelltseins gibt. Die Anstaltsmütze auf den

greisen Köpfen sitzen sie bei einander, brüten vor sich hin, rauchen

mit Behagen ihre langen Pfeifen, reden mit dem Nachbar, lesen Zeitung

oder lassen sich von der Sonne bescheinen. Ein paar von ihnen stehen,

andere schreiten in dem Laubengange auf und nieder. Über den Platanen

und Kastanien des Gartens steht leuchtend die warme Sonne und sendet

ihre goldenen Strahlen durch das grüne Laubdach. Lustig hüpfen sie

über die alten Gesichter, die welken Hände, die schwarzen Röcke der

Männer, über den sauberen Kiesweg zu ihren Füßen. Wie eine Stätte des

Friedens, wohin der Lärm des Lebens, seine Sorgen und Enttäuschungen

nicht mehr dringen, liegt der Garten da. Die auf den Bänken haben

abgeschlossen mit dem Dasein; aber der milde Sommertag thut ihnen

wohl, und seine goldene Sonne zaubert den Schein des Glückes um ihre

greisen Häupter. Ein prächtiges, versöhnliches Bild. Von ähnlicher

innerlicher und äußerlicher Schönheit ist die „Alte Frau am Fenster“

(Abb. 16),[S. 28] die so ganz in das Stopfen ihrer Strümpfe vertieft ist,

daß sie den hellen sonnigen Frühlingstag vor dem kleinen Fenster ihres

armseligen Zimmerchens nicht sieht. Sanft gleitet das Tageslicht über

ihre große weiße Haube, das von tausend Fältchen durchzogene Gesicht

und die alten steifen Hände. Man bemerkt schon, daß sie eine arme Frau

ist, aber Niemand wird verleitet, sie für besonders bedauernswert

zu halten. Sie ist weder mit den Augen eines Mitleidigen, noch mit

denen eines Spötters gesehen. Das ist das Leben, das Schwerste und

das Selbstverständlichste in einer Erscheinung. Anstatt unser Gefühl

für die bedürftige Armut anzurufen, läßt Liebermann sie arbeiten und

zeigt, wie selbst in der traurigsten Hütte die Natur für den, der sehen

kann, tausend Schönheiten ausbreitet. Seit Pieter de Hooch ist ein

holländisches Interieur nicht feiner gemalt worden, wenigstens nicht

mit mehr Empfindung für den Zauber des Lichtes im Raume. Ohne einem

alten Meister nachzugehen, erreicht Liebermann hier dasselbe, wie

jener, durch die sorgfältige Beobachtung der Natur, und was wichtiger

ist, ihrer malerischen Zustände. Nichts von Übernommenem in diesem

Bilde, jeder Pinselstrich die Niederschrift eines Erlebnisses vor der

Natur.

Abb. 25. Holländisches Interieur

(1882).

Abb. 26. Kinderspielplatz im Berliner Tiergarten

(1882) [unvollendet]. Im Privatbesitz in Berlin.

Aber es reizte den Künstler, dieselben Probleme in schwierigeren Fällen

zu lösen. Der „Hof des Waisenhauses in Amsterdam“ (Abb. 22) bedeutet

schon in der Farbe einen Fortschritt gegen das „Altmännerhaus“. Hier

erscheint zum erstenmal das wunder[S. 29]bare Liebermannsche Rot, ein Rot von

einer Nuance, die außer Liebermann Niemand hat, und das im Ensemble

seiner Farben geradezu berückend wirkt. Man hat rechts im Bilde die

Hinterfront des Waisenhauses mit den Backsteinpfeilern, zwischen

denen Bänke stehen, mit den hellgestrichenen Fensterumrahmungen, den

vergitterten Fenstern und dem Blumenschmuck davor. Ein langer Gang, den

links grüne Bäume einfassen, führt an dem Hause vorüber. An seinem Ende

eine Pforte in einem Quergebäude, aus der die Waisenmädchen in den Hof

gelangen. Ein schöner warmer Sommertag hat die Kinder herausgelockt,

und nun führen sie ihre halb schwarzen, halb roten Kleider, ihre weißen

Schürzen und Häubchen im Sonnenschein spazieren. Die Kleineren spielen,

die Älteren wandeln langsam unter den grünen Bäumen dahin, und die ganz

Gesetzten haben ihr Nähzeug zur Hand genommen und sitzen, an großen

Stücken Linnen arbeitend, auf den Bänken am Hause. Keins der Mädchen

sieht aus, als wäre es gemalt worden. Die vollendetste Natürlichkeit

in jeder Bewegung, im Gesichtsausdruck. Durch ein Wunder scheinen sie

da auf die Leinwand gebracht zu sein. Wie köstlich ist die Perspektive

des Bildes! Man meint, den Sommerwind in den Bäumen rauschen zu hören

und die Sonnenstrahlen auf dem Wege tanzen zu sehen. Als das Bild

1882 im Salon erschien, schrieb der Pariser Kunstkritiker Hochedé:

„Herr Liebermann hat der Sonne einige von ihren Strahlen gestohlen und

bedient sich ihrer wie Phöbus selbst.“ Auf alle Fälle ein Bild, wie

es noch nie gemalt worden war. Dasselbe kann man von dem zweiten, im

selben Salon ausgestellten, jetzt in der Nationalgalerie befindlichen

Bilde „Die Schusterwerkstatt“ (Abb. 20) sagen, das Hochedé mit den für

den deutschen Künstler höchst schmeichelhaften Worten begrüßte: „Wenn

Sie die Geheimnisse des Freilichts gefunden haben, mein lieber Manet,

Herr Liebermann versteht das Licht im Raume zu belauschen. Um sein

kleines Bild zu besitzen, würde ich gern 500 qm Malerei im Salon

hingeben.“ Aber nicht nur die Wirkung des grauen Tageslichtes im Raume

ist in unübertrefflicher Weise geschildert, auch die Darstellung der

Menschen — des Schusters und seines Lehrjungen — ist ausgezeichnet.

Jede Bewegung erscheint der Wirklichkeit abgesehen. So faßt der

Schuster die Zange, so hebt er den Arm, wenn er den Absatz rund machen

will. Und über die fleißigen Ar[S. 30]beiter fort blickt man durch ein großes

Fenster in die grüne Natur. Kein Schwarz, keine Dunkelheit mehr im

Bilde. Das Licht hat Alles besiegt. Liebermanns Bild gab den Anstoß zu

einer Bewegung in Deutschland, die man bis jetzt noch spürt. Ungefähr

in dieser Zeit — die Bilder sind 1881 gemalt — lernte der Künstler

Josef Israels, den größten Vertreter einer ähnlichen Richtung in

Holland, kennen. Man pflegt der damals beginnenden Freundschaft der

beiden bedeutenden Maler einen großen Einfluß auf die Entwickelung

Liebermanns zuzuschreiben; aber wohl kaum mit Recht. In Liebermanns

Entwickelung gibt es keine Brüche. Seit dem „Altmännerhaus“ ist er auf

einem selbstgefundenen Wege geblieben. Wohl möglich aber, daß Israels

ihn dazu ermuntert hat, sich mit den Problemen zu beschäftigen, die die

holländische Küste dem Landschafts- und Figurenmaler bieten. Nur einmal

hat Liebermann in einem Bilde ein Motiv behandelt, das Israels vor ihm

gemalt, im „Tischgebet“ (Abb. 32). Die Kunst des Holländers besitzt

viel mehr Traditionelles als die des Berliner Künstlers. In ihr steckt

noch ein gutes Teil von der malerischen Kultur, deren Vater Rembrandt

ist. Ohne Zweifel indessen hat Israels den jüngeren Künstler darin

bestärkt, den beschrittenen Weg weiterzugehen. Liebermann jedoch ist

ein zu starkes Temperament, um überhaupt im Fahrwasser eines Anderen

segeln zu können.

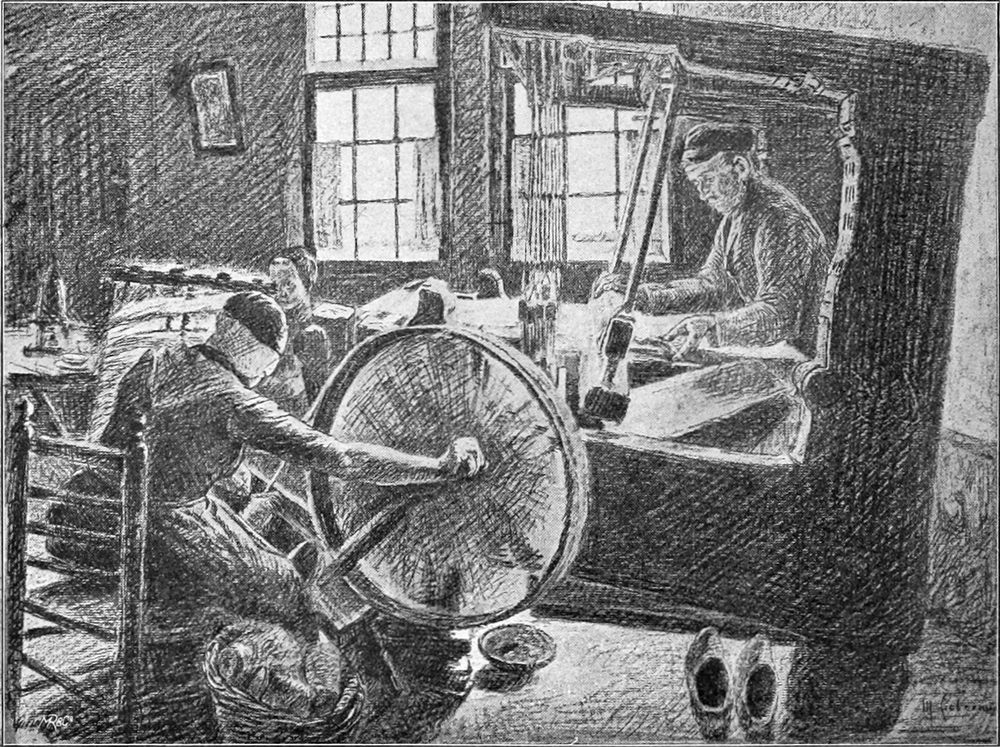

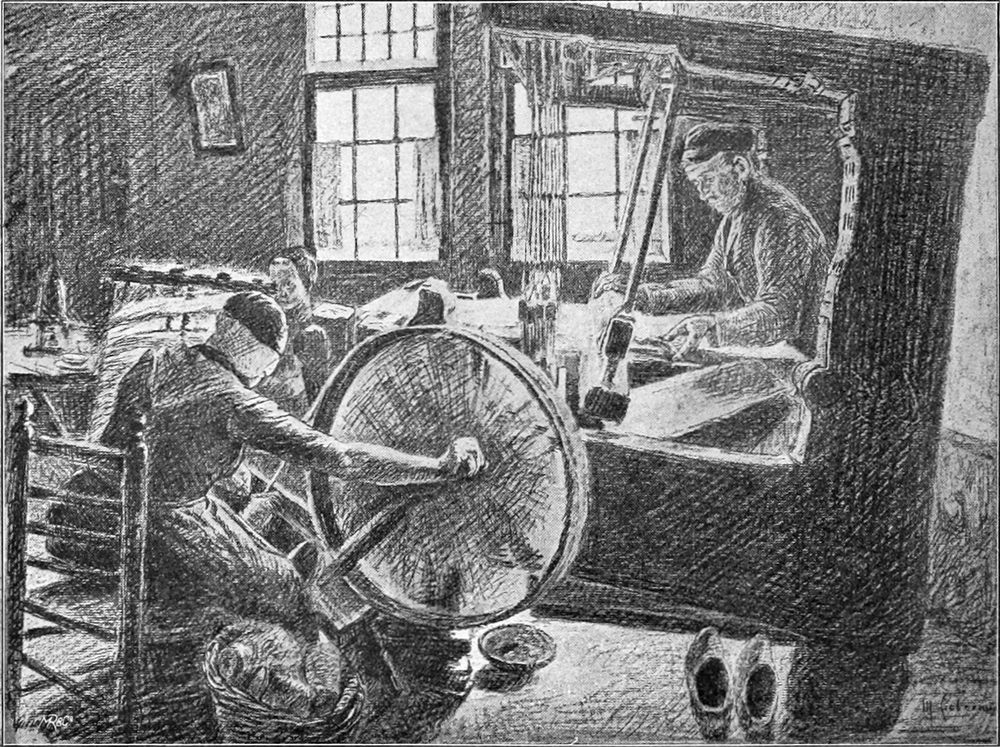

Abb. 27. Der Weber (1883).

Im Privatbesitz in Berlin.

Abb. 28. Münchener Bierkonzert

(1883). Im Besitz des Herrn von Kauffmann in Florenz.

GRÖSSERES BILD

Nachdem der Künstler sich einmal der Freilichtmalerei zugewendet,

haben ihn deren Probleme dauernd beschäftigt. In der 1882

entstandenen „Bleiche“ (Abb. 24) läßt er das Licht des Tages durch

die dichtbelaubten Äste eines Birnbaumes über grünen Rasen und weiße

Leinwand rieseln. Aber auch den Lichtwirkungen im Raume geht er noch

weiter nach. Vor der „Schusterwerkstatt“ waren 1880 „Die Spinnerinnen“

(Abb. 17) entstanden, die zu dreien mit ihren Rädern um einen mit

Kaffeeschälchen besetzten Tisch sitzen, während eine vierte am Herde im

Winkel hantiert. Neben dem Herde ist links ein Fenster, durch das man

in ein Gärtchen sieht. Das graue Tageslicht[S. 32] läßt die weißen Hauben

der Alten aufleuchten und wird von einer hellen Wand reflektiert. Zu

den feinsten seiner Bilder in dieser Art gehört jedoch „Der Weber“

(Abb. 27). Die Lichtquelle bilden zwei Fenster im Hintergrunde des

engen Gemaches. Der Weber sitzt in seinem Stuhle und will eben einen

neuen Faden einsetzen. Im Vordergrunde, auf einem Schemel, eine der

reizendsten Gestalten, die Liebermann geschaffen, ein Mädchen, das

mit einem großen Rade den Faden auf die Spule dreht. Es ist nun

wunderschön zu sehen, wie das Licht über das Gewebe im Stuhl läuft,

die verarbeiteten Züge des Webers beleuchtet, um schließlich auf dem

Häubchen des Mädchens, dem verschlissenen Rot ihrer Taille, ihrem

wohlgeformten Arm und dem sausenden Rade auszuruhen. Man muß schon

Terborch citieren, um eine Vorstellung von der malerischen Schönheit

der Kurbeldreherin anzuregen.

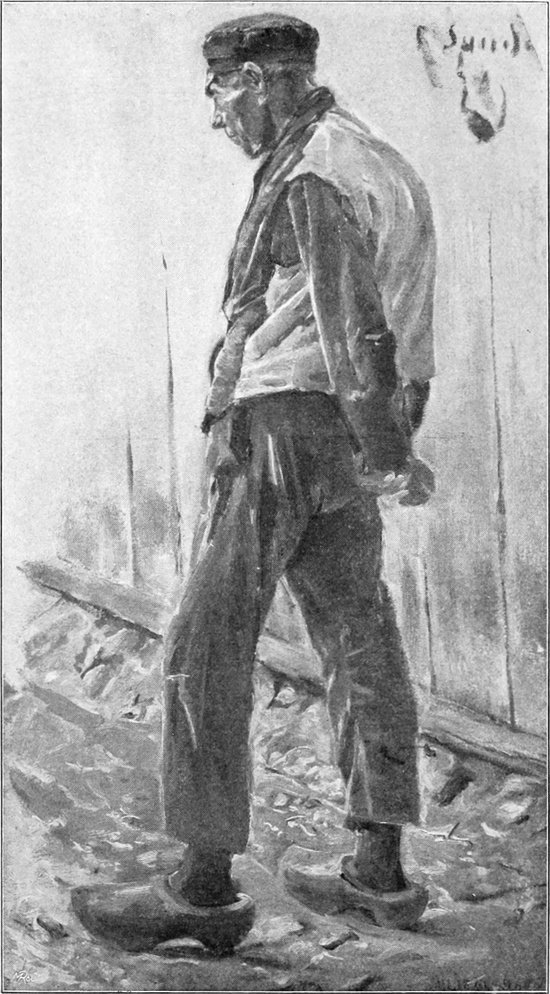

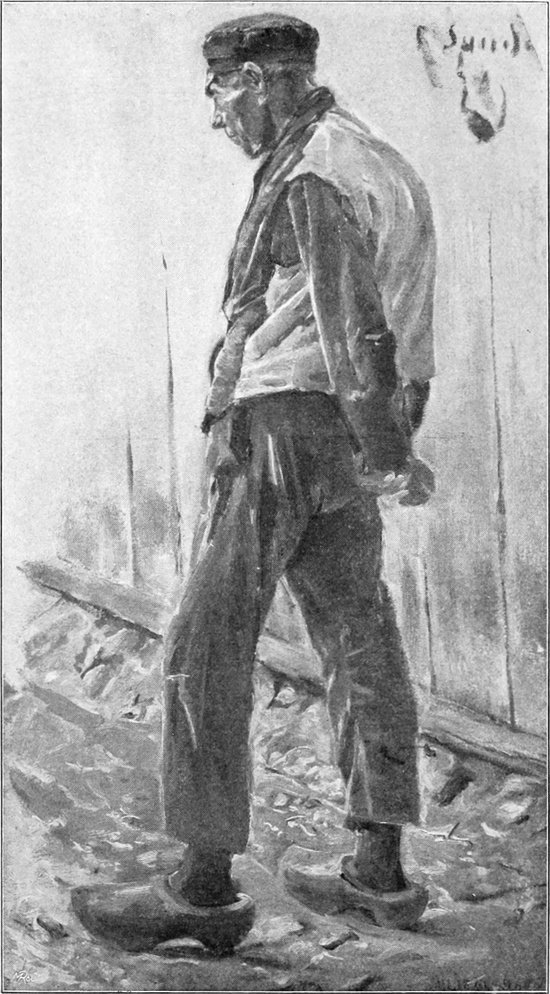

Abb. 29. Holländischer Bauer

(1886). Ölstudie.

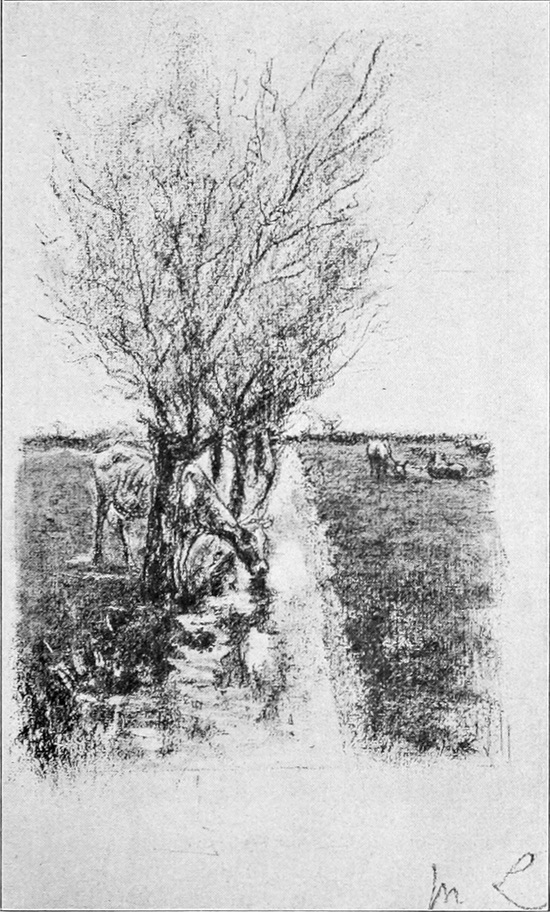

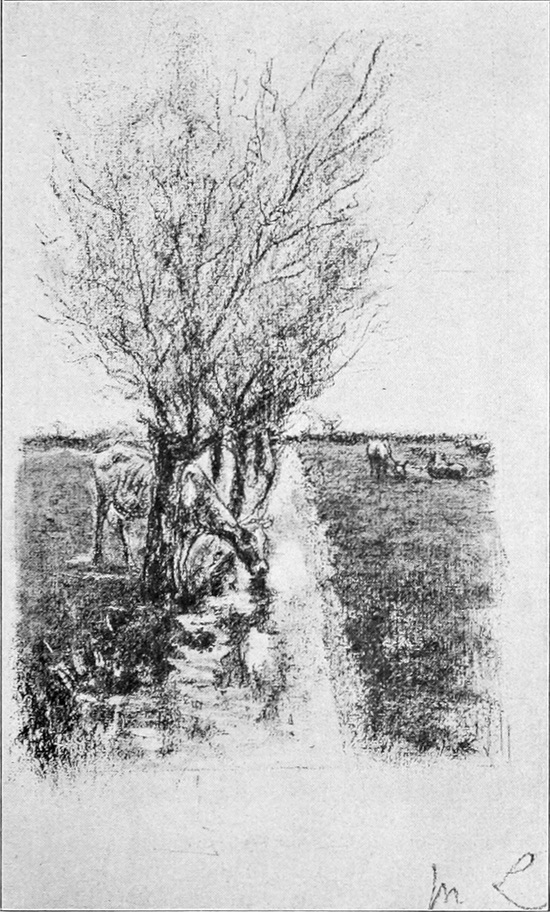

Abb. 30. Holländischer Kanal (1884).

Im königl. Kupferstichkabinett zu Dresden.

(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul

Cassirer in Berlin.)

Wenn man von einer Menzelperiode Liebermanns sprechen will, so

kann man[S. 33] es nur mit Hinsicht auf ein paar Bilder thun, in denen

der Künstler es versucht hat, in der Art Menzels eine Vielheit von

Erscheinungen in einem Bilde zu vereinigen. Das wichtigste dieser

Bilder ist das 1883 gemalte „Münchener Bierkonzert“ (Abb. 28), dem

1878 ein weniger bekannt gewordenes, von einem englischen Kunsthändler

falsch getauftes ähnliches kleines Werk „In den Champs-Elysées“ — es

zeigt ein paar Kinderfrauen mit ihren Schützlingen auf einer Bank im

Münchener Hofgarten — voraufgegangen ist. An Menzel erinnert vor allem

die zeichnerische Durchbildung des Ganzen. Jedes der vielen Gesichter

wirkt wie ein Porträt. Selbst den Posaunenbläser in dem Musikpavillon

im Hintergrunde sieht man noch ganz scharf. Liebermann bewährt sich in

dem Bilde, das bei Menzel vielleicht ein Gegenstück in dessen „Sonntag

im Tuileriengarten“ hat, sowohl als Beobachter, wie als Psycholog; aber

in mehr als einer Hinsicht bedeutet diese Leistung einen Schritt über

Menzel hinaus. Vor allem ist das „Bierkonzert“ malerischer als das

Menzelsche Bild, und die Pointen sind nicht unterstrichen. Liebermann

hat nicht den Versuch gemacht, den Menzel nie unterlassen haben würde,

den Beschauer mit einigen Gestalten in Verbindung zu setzen. Bei dem

älteren Künstler wäre man sofort darüber im klaren: Mit dem Manne[S. 34] hat

der Maler einen Dichter, mit jenem einen Lebemann, einen Künstler oder

sonst einen in der allgemeinen Vorstellung gültigen Typus darstellen

wollen. Diese billige Art, die Leute zu interessieren, hat Liebermann

durchaus verschmäht. Eine Gruppe von so entzückender Natürlichkeit,

wie die Kinderfrau mit dem kleinen Mädchen, das sie aus einem Glase

trinken läßt, konnte nur Liebermann geben, und ein so kindliches

Kind, wie den kleinen im Sande spielenden Blondkopf, hat Menzel in

all’ seinen Bildern nicht aufzuweisen. Es ist ungemein viel Leben

in dem Bilde, und es wird erhöht durch die überall umherhüpfenden

Sonnenstrahlen. Vielleicht läßt noch die „Gedächtnisfeier für Kaiser

Friedrich in Kösen“, 1888 gemalt (Abb. 50), an Menzel denken, an dessen

„Gottesdienst in Kösen“; aber doch nur für einen oberflächlichen

Beschauer. Liebermann gibt eine feierliche Impression von hohen

grünen Bäumen, fröhlichem Sonnenschein und schwarzgekleideten

Menschen, Menzel eine ausführliche Schilderung mit allerlei amüsanten

Nebensächlichkeiten. Bei Liebermann ist die Natur die Hauptsache,

bei Menzel die Gesellschaft, die den Gottesdienst im Freien in einem

beliebten Badeort besucht.

Abb. 31. Im Walde (1884).

Handzeichnung im Kupferstichkabinett zu Dresden. (Aus der Liebermann-Mappe.

Verlag von Bruno & Paul Cassirer in Berlin.)

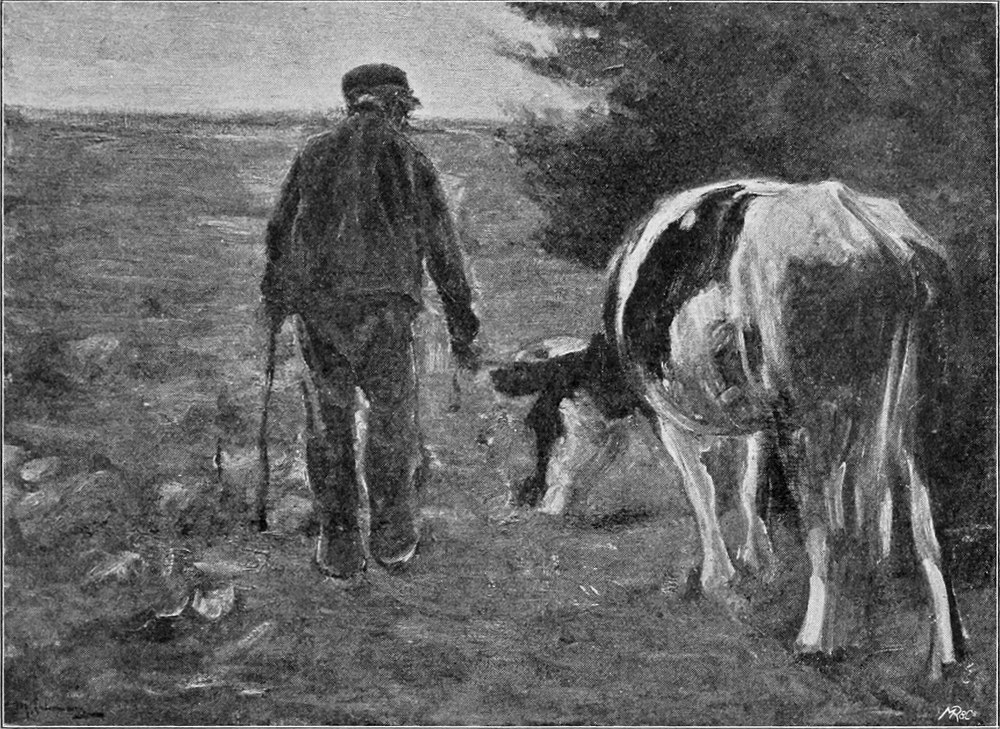

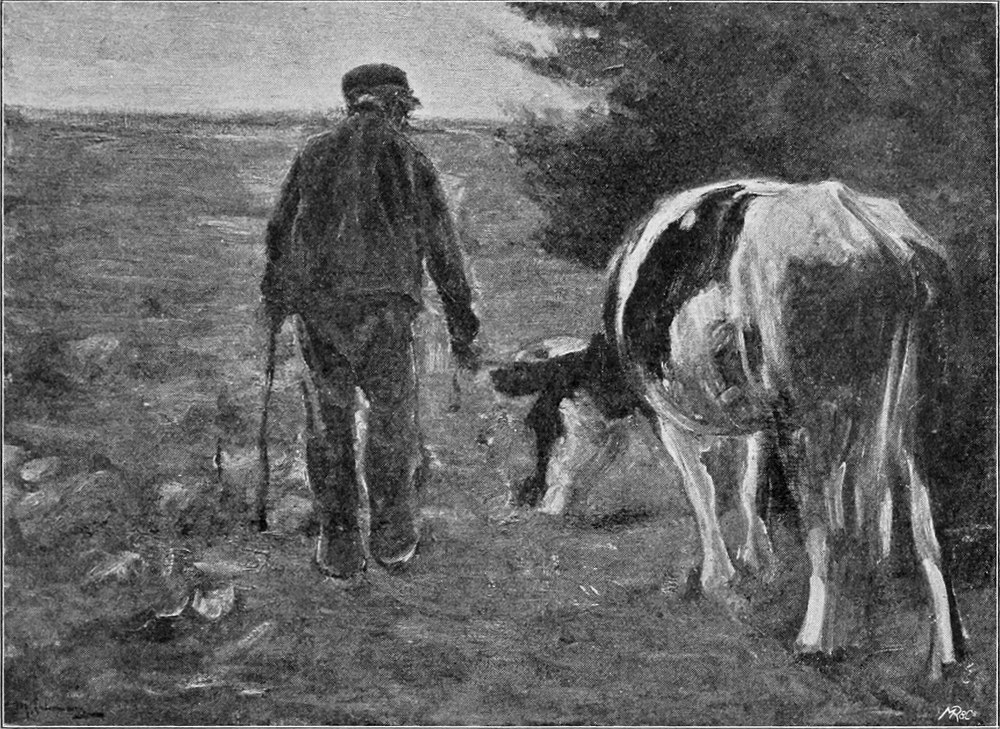

1884 beschäftigen den Künstler noch einmal „Waisenmädchen“ (Abb. 36),

jetzt in der Hamburger Kunsthalle, 1885 malt er die „Holländische

Dorfstraße“ (Abb. 37). Wieder Holland, wieder Freilicht. Auf der

von einem heftigen Sommerregen nassen Dorfstraße begegnen sich zwei

frische, junge Dirnen; die eine hat auf dem Felde Gras geschnitten,

die andere will ihre Kuh auf die Weide führen. Die mit der Kuh bleibt

stehen, die mit der Karre hält an, und es werden ein paar Worte

gewechselt. Jede Bewegung ist ausgezeichnet beobachtet: Wie das Mädchen

den Strick hält, an den die Kuh gefesselt ist; wie diese das Gras an

der Straße abrupft, wie die zweite die Karre gefaßt hält, wie ein Mann

in Holzschuhen über die Straße geht, ein Junge eine Kuh treibt, ein

Ackerwagen dahinfährt, ein anderer Junge über einen Zaun steigt. Und

alles wird von einem weichen, grauen Licht und feuchter Luft umspült.

Die Pfützen auf der Straße spiegeln den Glanz des sich auflichtenden

Himmels wieder, und die nassen grünen Blätter der Linden an der Straße

schütteln sich über einem roten Häuschen.

Abb. 32. Das Tischgebet (1884).

Im Besitz des Herrn Claassen auf Knoop bei Kiel.

GRÖSSERES BILD

Abb. 33. Porträtskizze (1884).

Abb. 34. Handzeichnung (1884).

Mit der „Flachsscheuer in Laren“ von 1887 (Abb. 44), einem der

wertvollsten Bilder der Berliner Nationalgalerie, tritt Liebermann in

die Periode seines Schaffens, die man die epische nennen möchte, wo er

eine Höhe, Macht und Vollendung der Anschauung und des künstlerischen

Ausdruckes erreicht hat, wie kein anderer zeitgenössischer Künstler.

Millet und Courbet haben zuerst gezeigt, daß der arbeitende Mensch

künstlerisch dargestellt werden könne, Courbet mit seiner massiven

Brutalität, Millet in zarter lyrischer Empfindung. Liebermann war es

vorbehalten, ihre Absichten ins Erhabene zu übertragen, das gewaltige

Schlußwort zu sprechen. Das Thema erscheint durch ihn vollkommen

erledigt, und Liebermann selbst hat sich, wohl aus Erkenntnis, daß er

Werke wie die „Flachsscheuer“ und die „Netzeflickerinnen“ in ihrer

Art nicht übertreffen könne, anderen Stoffgebieten zugewendet. Gegen

seine „Flachs[S. 36]scheuer“ wirkt Menzels vielbewundertes „Eisenwalzwerk“

kleinlich und komponiert. Man sieht auf Liebermanns Bild in einen

niedrigen, aus Holz gebauten Arbeitssaal, den links vier, hinten

ein Fenster beleuchten. Unter den Fenstern links sitzen auf kleinen

Bänken Burschen und Mädchen und drehen große Holzräder, die Spulen in

Bewegung setzen. In der Mitte des Raumes stehen, mit Flachsbündeln

unter dem Arm, aus denen sie die Fäden drehen, die jene aufspulen, fünf

Spinnerinnen, prachtvolle Gestalten von der Grenze des Kindesalters bis

zum reifen Weibe. Vor dem Fenster im Hintergrunde noch mehrere ähnliche

Erscheinungen, rechts ein paar Mädchen, die frischen Arbeitsstoff

bringen, und noch einige Spinnerinnen. Die Räder sausen, die Spulen

fliegen, und windschnell rühren die Mädchen die Hände, damit die

Fäden, die von ihnen aus bis zu den Spulen an den Fenstern gehen,

nicht reißen. Helles Licht strömt von links und von hinten durch den

Raum über die Köpfe der Raddreher fort und umspielt mit fröhlichem

Glanz die Gestalten der Spinnerinnen, ihre weißen Hauben und die

frischen Gesichter darunter, die blauen Schürzen, die dunklen Röcke,

die fleißigen Hände und den gelben Flachs. Es gleitet über die grauen,

mit Flocken bedeckten Dielen, die gelben Holzschuhe der Mädchen und

ruhet nimmer. Das Bild ist lebendig, wie die Wirklichkeit selbst: Man

denkt überhaupt gar nicht daran, daß es gemalt ist, und es ist doch

ganz anders gemalt, als die früheren Bilder des Künstlers, breiter,

wuchtiger, mit wenig Rücksicht auf Einzelheiten. Aber gerade diese

Art, wo eine Farbe einmal aus dem Ensemble stärker hervortritt,[S. 37]

weil das Licht sie voll trifft, andere Farben zurücktreten, weil sie

kein direktes Licht empfangen, gibt eine unvergleichliche Frische

und Wahrheit der Erscheinung. Die Impression gibt Impressionen. Das

Auge schafft da weiter, wo der Maler nur andeutet. Und wieder das

Wunderbarste: die Natürlichkeit. Keine Figur steht Modell, wie so

viele auf Menzels Bild. Alles ist wie die Wirklichkeit selbst, als

habe der Maler die Menschen heimlich durch einen Spalt in der Holzwand

beobachtet.

Abb. 35. Holländisches Mädchen

(1885). Zeichnung im königl. Kupferstichkabinett zu Dresden.

(Aus der Liebermann-Mappe. Verlag von Bruno & Paul

Cassirer in Berlin.)

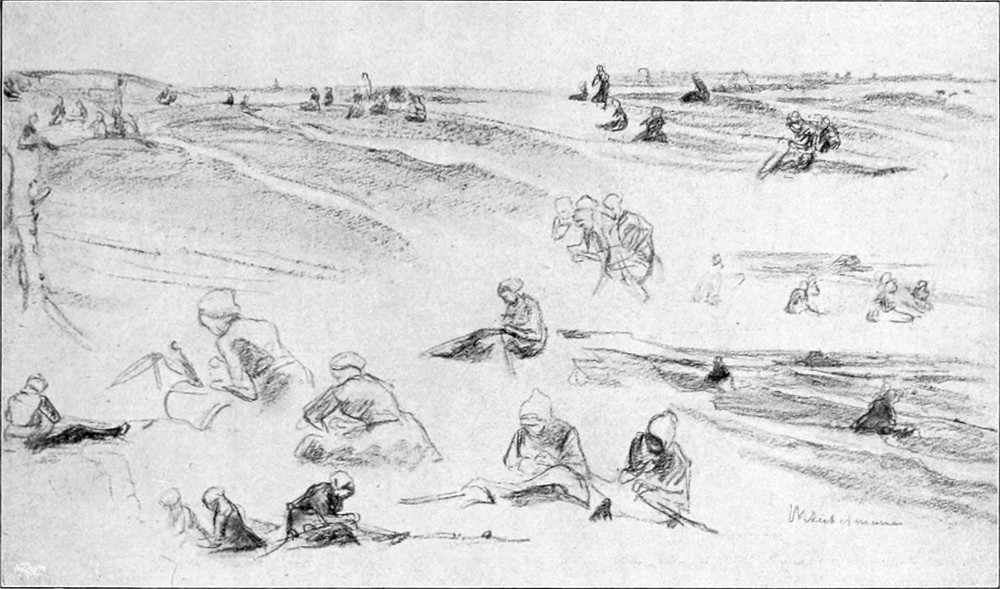

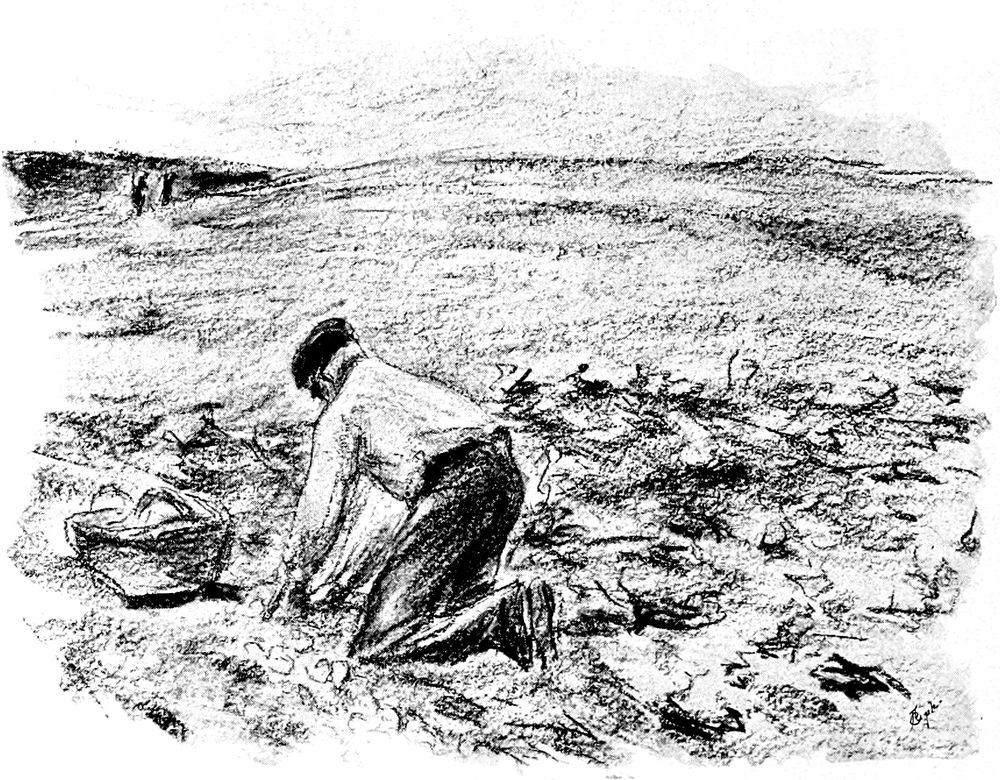

Das landschaftliche Gegenstück zu diesem Prachtbilde sind die

„Netzeflickerinnen“ (Abb. 47) der Hamburger Kunsthalle, des

gigantischen Naturgefühles Liebermanns gewaltigste Offenbarung. Das

ist jenes Bild, vor dem man mit Leichtigkeit nachweisen könnte, daß

Liebermann ein kompletter Idealist ist. Jedenfalls hat niemand vor ihm

aus einem scheinbar so ärmlichen Gegenstande einen so reichen Schatz

erhabenster Poesie herausziehen und künstlerisch gestalten können.

Dabei ist weder der Natur oder, was dasselbe sagt, der Wahrheit die

geringste Gewalt geschehen. Man blickt über eine weite graugrüne,

öde Ebene, wie sie oft zwischen den Dünen und Deichen der Nordsee zu

finden ist. Auf dieser unendlichen, melancholischen Fläche sind Frauen

und Töchter der Fischer beschäftigt, die beim letzten Fange benutzten

Netze wieder in Ordnung zu bringen. Sie breiten sie auf den Boden

aus, um die beschädigten Stellen zu finden, ziehen die verzogenen

Maschen zurecht, ergänzen die zerrissenen mit der Filetnadel, knüpfen

und stopfen. Ganz in der Ferne fährt ein mit Körben beladener

Fischerkarren. Fast am Rande des Bildes sieht man vorn eine Gestalt

in das Bild hineinschreiten, eine junge Fischerstochter, groß, blond

und kräftig, mühsam ein schweres Netz schleppend. Und nicht allein mit

diesem hat sie zu thun, sondern auch mit dem heftigen Seewind, der

ihr im Rücken sitzt, sich in ihren Kleidern fängt und ihre blonden

Haare, die sie unter dem weißen Häubchen geborgen hatte, flattern

macht. Ein Sinnbild des im Kampfe mit den Elementen erstarkten Volkes

steht sie da, eine der charaktervollsten Erscheinungen, die Liebermann

geschaffen. Aber sie wäre bedeutungslos, wenn der sie nicht in diese

herbe, entsagungsvolle Natur hineingesetzt hätte, in dieses Stück Erde,

um das sich Sturm und Meerflut streiten, unter diesen[S. 38] grauen, von

zerrissenen Wolken bedeckten Himmel, inmitten dieser Menschen, die hart

um ihr Dasein ringen müssen. In innigerer Verbindung sind Mensch und

Landschaft kaum dargestellt worden, der auf seine Kraft angewiesene,

auf sich selbst gestellte Mensch und die rauhe Natur.

Abb. 36. Holländische Waisenmädchen

(1885). Im Besitz der Kunsthalle zu Hamburg.

Abb. 37. Holländische Dorfstraße

(1885). Im Provinzialmuseum zu Hannover.

GRÖSSERES BILD

Unter den Schöpfungen der folgenden Jahre erscheint noch einmal ein

Werk von fast gleich starker Wirkung: „Die Frau mit den Ziegen“

(Abb. 52), die der Münchener Pinakothek gehört. Auch hier wieder die

unlösbare Zusammengehörigkeit von Mensch und Scholle und wieder eine

ungemein[S. 40] charaktervolle Erscheinung, deren kräftige Silhouette gegen

die graugrüne Düne und den trostlos grauen Himmel man, einmal gesehen,

ebensowenig vergißt, wie die kühne jener blonden Fischerstochter. Wie

eine Personifikation der weltentrückten Einsamkeit zieht die Alte mit

ihren beiden Ziegen über die sandige Düne.

Mit dem „Spitalgarten in Leyden“ von 1890 kehrt Liebermann zu dem

Stoffkreis zurück, den er bereits in dem „Altmännerhaus“ mit so viel

Erfolg erschlossen hatte; aber in seiner Kunst ist schon mehr Freiheit,

sein Blick mehr auf das große Ganze als auf die Einzelheiten gerichtet.

Zogen in jenem Bilde die ernsten Gestalten der von dem Schauplatz des

Lebens abgetretenen Männer sogleich den Blick des Beschauers auf sich,

so sieht man hier zunächst den Spitalgarten mit seinen buntblühenden

Beeten und erst dann die alten Mütterchen auf den Bänken am Hause, die

der warme Sonnenschein hinausgelockt hat, wie sie, den Strickstrumpf

zwischen den welken, steifen Händen, die müden, alten Glieder wärmen.

Gibt er in diesem Werke eine Schilderung des vegetativen Daseins, so

zeigt er in dem Bilde „Die Seiler“ (Abb. 45) das Glück des stillen

Dahinarbeitens. Die ihre Taue drehenden Männer schreiten, unbekümmert

um jeden Zuschauer, ihre Bahnen unter dem grünen, sonnendurchleuchteten

Baumdach auf und nieder. Sie thun nichts, um den Zuschauer zu

amüsieren; sie arbeiten nur, und der Sonnenschein verklärt ihr Thun.

Abb. 38. Das Töchterchen des

Künstlers (1885). Besitzer: Der Künstler.

Der „Karren in den Dünen“ (Studie dazu Abb. 68) berührt noch einmal das

in der „Frau mit den Ziegen“ gelöste Motiv, ohne doch, obschon an sich

wieder eine durch ihre Selbstverständlichkeit imponierende Leistung,

die Wirkung jenes Bildes zu erreichen.

Im Jahre 1890 malt Liebermann das Bildnis des Hamburger Bürgermeisters

Petersen (Abb. 58) und stellt sich damit sogleich in die Reihe der

ersten Porträtmaler der Zeit. Die Verehrung des Künstlers für Franz

Hals wird in eine That umgesetzt, die die Bewunderung aller Kenner

findet, nur leider nicht die der Familie des Dargestellten, und die

darum bedauerlicherweise der Öffentlichkeit vorenthalten wird,[S. 41] der

sie von Rechts wegen gehört. Das Bildnis verdankt seine Entstehung

einer Anregung des um die Belebung des Hamburger Kunstlebens so hoch

verdienten Alfred Lichtwark, der es für die unter seiner Leitung

stehende Kunsthalle gewünscht hatte. Es stellt den etwas gebrechlichen,

alten Herrn in seiner schwarzen altholländischen Amtstracht mit dem

weißen Mühlsteinkragen, den spitzen spanischen Hut im Arm, vor einem

grauen Grunde stehend, dar. Auf den kräftig modellierten, von einem

kurzen Bart und starkem, weißem Haar umrahmten Kopf fällt volles Licht.

Der Darstellung fehlt jede Pose, wie der Künstler auch nichts gethan

hat, um die Runzeln und Falten des Alters auszulöschen. Man wird nicht

leicht ein geistreicher gemaltes Porträt finden und noch weniger leicht

eins, das trotz der altertümlichen Tracht keinen Zweifel darüber läßt,

daß der Dargestellte ein Mensch des neunzehnten Jahrhunderts ist. Um so

unbegreiflicher erscheint der Wunsch der Familie, daß das Bild in der

Kunsthalle nicht aufgehängt werde. Das später von dem Berliner Maler

Hugo Vogel gemalte und in der Kunsthalle zu sehende Bildnis desselben,

inzwischen verstorbenen Bürgermeisters ist die lobendste Kritik für

Liebermanns Schöpfung. Wie das Bildnis des Doktor Petersen nicht die

erste Leistung des Künstlers auf diesem Gebiete war, so blieb es, trotz

der ungünstigen Meinung der Familie des Porträtierten, nicht seine

letzte.

Abb. 39. Kinderstudie (1885).

Besitzer: Der Künstler.

Als Geschenk zu deren goldener Hochzeit schuf er 1892 das

Doppelbildnis seiner Eltern. Die Malerei ziemlich sachlich, die

Charakterschilderung sehr fein. Noch früher war das Bildnis

Wilhelm Bodes, des ausgezeichneten Direktors der Berliner Galerie,

entstanden, eine Kreidezeichnung für Schorers Familienblatt (Abb. 55).

Die Ähnlichkeit war schlagend, die Haltung des Gelehrten, der

Ausdruck, mit dem er die kleine Renaissancebronze in seinen Händen

kritisch prüft, von vollendeter Wahrheit. Nicht weniger hervorragend

als Persönlichkeitsschilderung war das Bildnis Fritz von Uhdes.

Die Porträts des Grafen Kayserlinck, des Professors Bernstein, ein

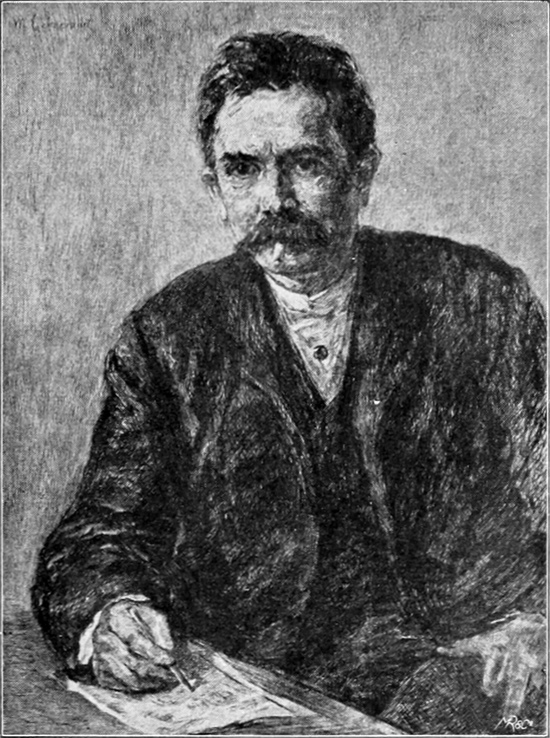

Damenbildnis, folgten. Besonders gelungen erscheint das Bildnis Gerhart

Hauptmanns (Abb. 63). Der feste Blick der sinnenden Augen unter der

geistreichen Stirn, der willensstarke Mund des Dichters der „Weber“

sind unglaublich gut beobachtet. Man hat[S. 42] sofort das Gefühl, einer

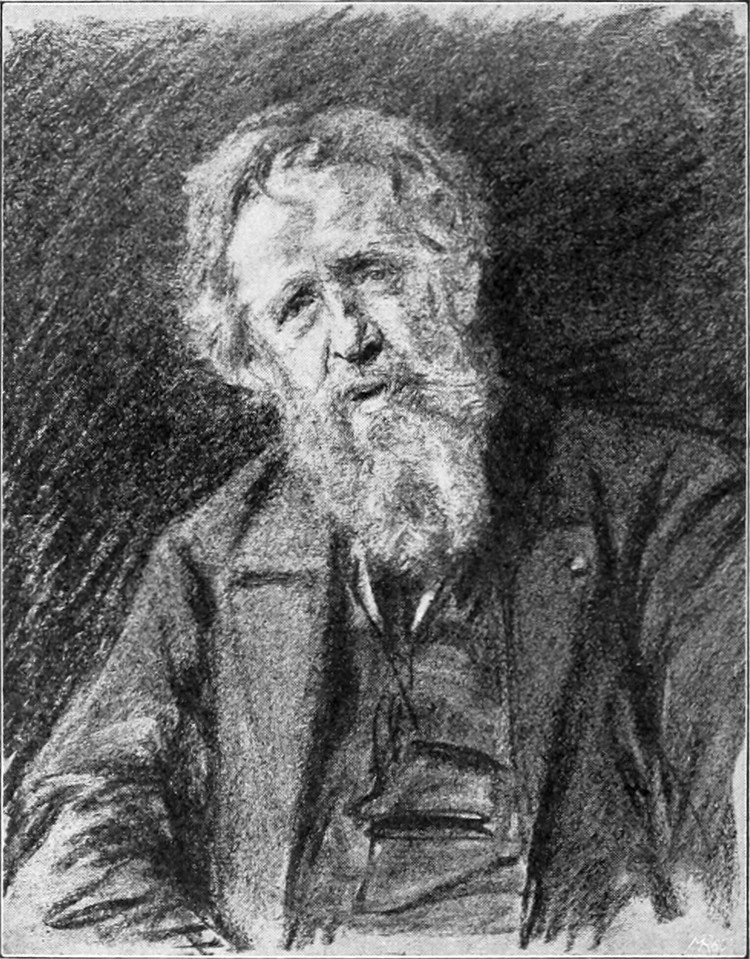

geistigen Gewalt gegenüber zu stehen. Das Bildnis Virchows (Abb. 71)

war bemerkenswert wegen der Sicherheit, mit der Liebermann den

durchdringenden Geist des Forschers mit der Zweifelsucht des Gelehrten

in dem Antlitz des berühmten Physiologen zu vereinigen gewußt hatte.

Eine überraschend farbenfrohe Leistung war das Porträt der Gattin des

Künstlers (Abb. 64), die en plein air auf einer Terrasse oder

einem Balkon sitzt. Die rosa Bluse der in einem Schaukelstuhl Ruhenden,

der orangefarbene Umschlag einer Zeitschrift, in der sie liest, die

helle sonnige Luft geben dem Bilde eine farbige Heiterkeit, die bei

Liebermann nicht gerade häufig erscheint. Eine der allerreizvollsten

Leistungen auf diesem Gebiete war das Bildnis der kleinen Käthe,

der Tochter des Künstlers, die in ihrem hellen Kleidchen vor einer

dunkelbraunen Renaissancetruhe steht und eifrig in einem Schälchen auf

ihrem Puppenherde rührt. In der auch lithographierten Zeichnung, die

Liebermann von Theodor Fontane gemacht hat (Abb. 81), sind sowohl die

Neigung für Humor, die der Dichter besaß, als auch sein liebenswürdiges

Poetentum und der vornehme, gute Mensch aufs glücklichste vereint zu

finden. Auch das Bildnis des belgischen Bildhauers Constantin Meunier

(Abb. 88) gibt die Art des merkwürdigen Mannes vorzüglich wieder. Aus

der letzten Zeit wären als besonders lebens- und geistvolle Schöpfungen

des Künstlers die Porträts des Dichters Eduard Grisebach (Abb. 75),

des durch seine Forschungsreisen in Persien bekannt gewordenen

Kunsthistorikers Dr. Sarre, des Kunstfreundes und Augenarztes

Dr. Max Linde in Lübeck und eines italienischen Herrn zu

erwähnen.

Abb. 40. Nähendes Mädchen (1886).

Federzeichnung.

Abb. 41. Schweinefamilie (1886).

Federzeichnung.

[S. 43]

Abb. 42. Hände wärmen (1886).

Kohlenskizze.

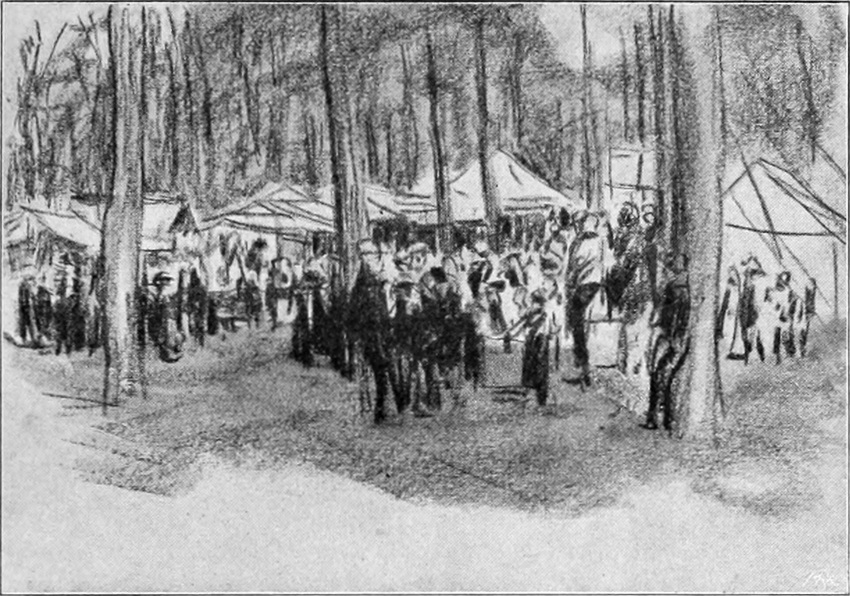

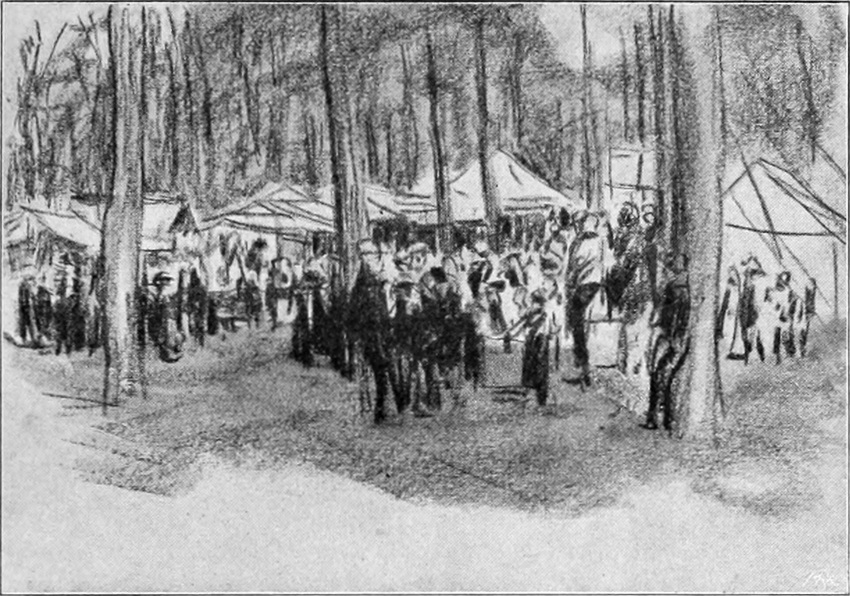

Eine Sommerreise in die bayerischen Vorberge und nach Tirol 1893 lenkt

die Aufmerksamkeit Liebermanns auf ein Problem, das ihn schon in dem

„Altmännerhaus“ beschäftigt hatte: die Darstellung von Luft und Sonne

unter dem Grün der Bäume. Der Künstler hatte bemerkt, daß die Bewegung

der Blätter dem Sonnenlicht etwas Flimmeriges gibt, und daß dieses

Flimmern das Auge verhindert, einen Gegenstand in festen, bestimmten

Formen zu sehen. Um also einen der Wirklichkeit ähnlichen Eindruck

hervorzurufen, mußte auf etwas verzichtet werden, was bisher als ein

wichtiges Erfordernis in der Malerei galt, auf ein ausführliches

Betonen der Form. Der Künstler sah häufig unter der Wirkung des

zerstreuten Sonnenlichts nur einen aufleuchtenden Farbenfleck, wo

bei stetigem Licht unbedingt auch die Form vollkommen zur Geltung

gekommen wäre. Die Illusion des unter einem Blätterdache gefangenen

Sonnenlichtes ließ sich nur erreichen, wenn die aufdringliche

Sachlichkeit beseitigt wurde. Liebermann malte jene bekannten „Alleen

in Rosenheim“, wo die Sonne über dichten grünen Buchenkronen steht

und ihre Strahlen über den Waldboden tanzen läßt, immer und immer

wieder, bis er die Schwierigkeiten so weit überwunden zu haben

glaubte, um auch eine kompliziertere Aufgabe dieser Art bewältigen

zu können. Sie bot sich ihm in dem hübschen Städtchen Brannenburg,

nicht weit von Kufstein gelegen, wo es einen berühmten Biergarten mit

schönen hohen, alten Bäumen gibt. Diesen „Biergarten in Brannenburg“

(Abb. 67) hat Liebermann an einem schönen Sonntag, wenn von nah und

fern Gäste herbeiströmen, um sich an dem guten Biere des Wirtes im

Schatten der Bäume gütlich zu thun, gemalt. Die langen Bänke neben

den langen Tischen sind von Eingeborenen, Sommergästen und Fremden

dicht[S. 44] besetzt. Aus dem alten Wirtshaus links werden die Maßkrüge

getragen. Man ist lustig und guter Dinge; denn das Bier ist gut, und

der Aufenthalt unter den schattigen Bäumen angenehm. Man sieht sie alle

dasitzen, die braven Leute in der grünen Dämmerung, aber der vorwitzige

Sonnenschein blendet. Man bemerkt schon, daß da eine Bäuerin mit

weißen Hemdsärmeln, dort ein reicher Viehhändler, hier ein Stadtherr

sitzt, aber man erkennt die Menschen mehr an ihrer charakteristischen

Haltung, an einem besonderen Hut, an der aufleuchtenden Farbe des

Gewandes als an ihren Gesichtern. Die Illusion jedoch, daß man in einen

wohlgefüllten Gasthofsgarten voll schöner Buchenbäume blickt, in dem

die Sonnenstrahlen neckisch über den saubergekehrten Gang, über Tisch

und Bänke und die Köpfe der Leute hüpfen, ist vollkommen erreicht.

Das Liebermannsche Bild, eins der frischesten und heitersten, die er

gemalt, hängt jetzt im Luxembourg-Museum in Paris, für das es vom

französischen Staate erworben wurde. Ein noch komplizierteres Thema

behandelt der Künstler in dem „Schweinemarkt in Amsterdam“ von 1895, wo

ein Durcheinander von hin- und hergehenden Menschen, von Sonne, Luft

und Farben zu einem Bilde wechselvollster Lebensbethätigung gesammelt

erscheint.

Abb. 43. Schweinefamilie (1886).

Im Privatbesitz in Wiesbaden.

Abb. 44. Flachsscheuer in Laren

(1887). In der königl. Nationalgalerie zu Berlin.

GRÖSSERES BILD

Der sichere Blick Liebermanns für charaktervolle Typen, den man an

unzähligen Studien des Künstlers, die Männer und Frauen, Mädchen

und Kinder in allen möglichen Thätigkeiten darstellen, zu bewundern

Gelegenheit hat, ließ zwei sehr eigenartige Bilder entstehen, die wie

wenige andere von ihm dafür zeugen, daß in seinem Schaffen ein Zug ins

Monumentale vorherrscht. Es sind das die lebensgroßen Darstellungen

eines holländischen Käskopers, der einmal als „Schreitender Bauer“

(Abb. 69) (in der Königsberger Galerie), das andere Mal sitzend

ausruhend „In den Dünen“ (Abb. 74) (Leipziger Museum) von dem

Künstler gemalt wurde. Es gehört schon etwas dazu, aus einer solchen

Er[S. 46]scheinung, der die meisten Menschen im Leben nichts absehen

würden, ein Bild zu machen, ein lebensgroßes, anspruchsvolles

Bild; aber Liebermann fand keine Schwierigkeit darin, den Alten in

braunroter Jacke und geflickten Hosen, dessen Gesicht tausend Fältchen

durchziehen, in das volle Licht des hellen Tages hinzustellen und zu

malen. Und wie lebt dieser Kerl im Bilde, der seine Kiepe auf dem

Rücken, den derben Stock in der Hand, mit plumpen Stiefeln zwischen

den mit dürftigem grauen Hafer bewachsenen Dünen daherstapft! Nichts

Pathetisches in diesem wetterharten Gesellen, der, von dem schimmernden

Dünensande geblendet, die Augen zusammenkneift, nur Größe und Wahrheit.

Der sitzende Käskoper hat vor dem ein Jahr früher (1894) entstandenen

schreitenden vielleicht eine flottere malerische Behandlung voraus,

aber in der feinen Beobachtung der Wirklichkeit, besonders auch in der

schwierigen Wiedergabe der allseitigen Belichtung gibt keins der Bilder

dem anderen etwas nach.

Abb. 45. Die Seiler (1887).

Besitzer: Herr Geheimrat Dr. Hänel in Kiel.

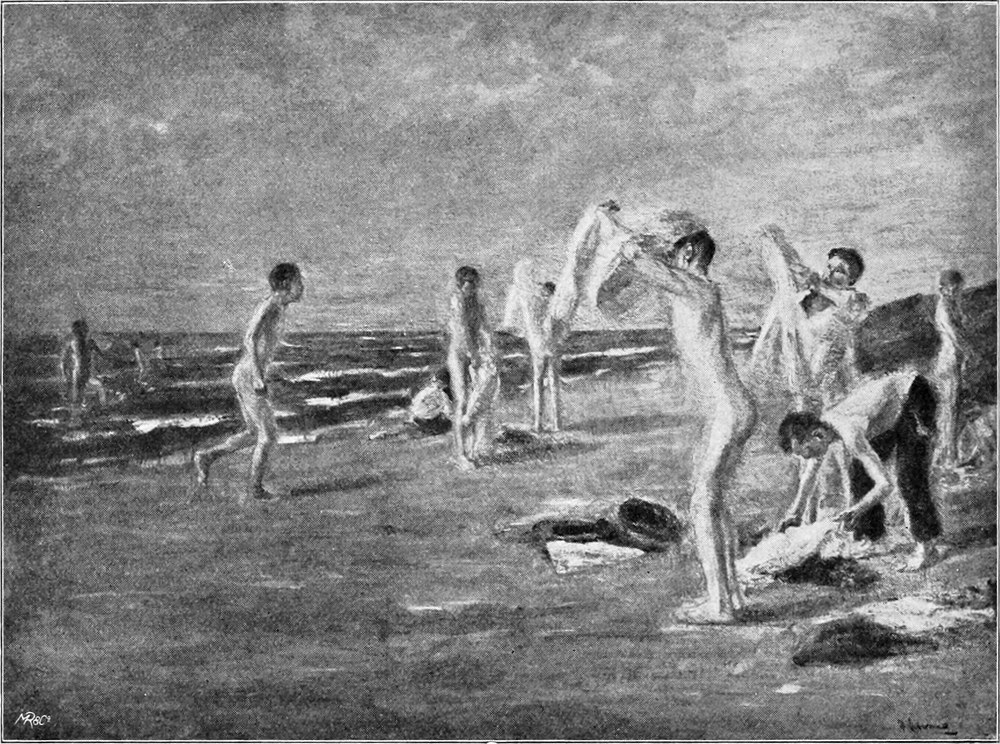

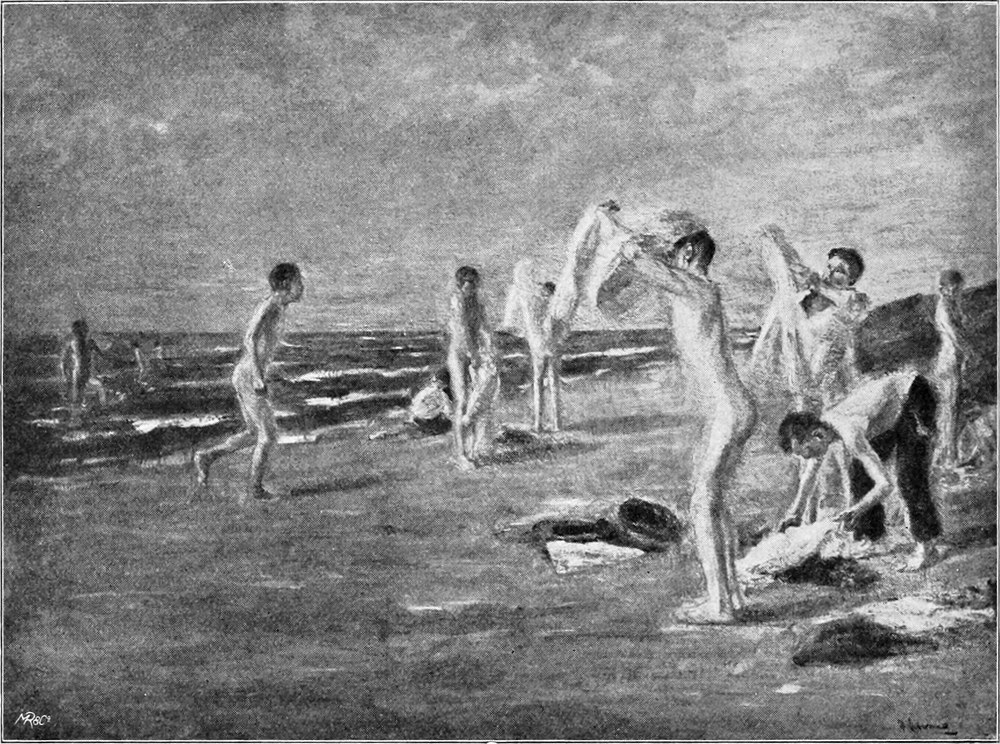

Immer lebhafter fühlt sich der Künstler von solchen schwierigen

Lichtproblemen angezogen. Es reizt ihn, den Glanz der Sonne auf

unbekleideten Menschenkörpern zu malen, Reflexe wiederzugeben, die

von lichtgetroffenem Wasser und blitzendem Dünensande herrühren, und

er nimmt nach einem Aquarell, das badende Jungen an[S. 47] einem Landsee

zeigt, — auch als Radierung vorhanden (Abb. 84) — das große Bild

„Badende Jungen in Zantvoort“ (Abb. 86) in Angriff. Liebermanns Farben

sind nie die hellsten gewesen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß

seine „Badenden Jungen“ etwa neben der bekannten „Badenden“ von Anders

Zorn trübe und grau wirken würden; aber an sich ist das Liebermannsche

Bild so hell, so voll von Sonne, daß man förmlich geblendet ist,

wenn man längere Zeit auf diese von strahlendem Licht überschütteten

Knabenkörper, die glänzendweißen Hemden, den blinkenden Dünensand, das

funkelnde Wasser geschaut hat. Und welche Lichtwogen wirft erst der

halbbedeckte Himmel dem Beschauer ins Auge! Dabei ist nicht eine harte

Farbe, kein einziger starker Kontrast in dem Bilde. Milde und weich

umflutet die feuchte Luft alles: Land, Wasser und Menschen. Zugleich

bietet das Bild eine Fülle von Bewegungsmotiven. Alle Stadien des

Anziehens und des Abtrocknens. Diesen „Badenden Jungen“, die allerdings

bereits gebadet haben, von 1896 hat Liebermann 1899 eine wirkliche

Badescene entgegengesetzt, die die Jungen im Wasser zeigt, unter leicht

bedecktem Himmel, noch überzeugender und bei aller Helligkeit wunderbar

stark in der Farbe (Abb. 112). Ein Meisterwerk!

Abb. 46. Studie zu den

„Netzeflickerinnen“ (1887).

Neben jenem Zantvoorter Bilde hat Liebermann dann noch einmal „Weber“

gemalt, keine Wiederholung des köstlichen Arbeitsidylls von 1882,

sondern einen vergrößerten Betrieb mit vielen Personen und Maschinen,

auch nicht mit so viel Intimität in den Einzelheiten, aber mit erhöhten

Beleuchtungsschwierigkeiten.