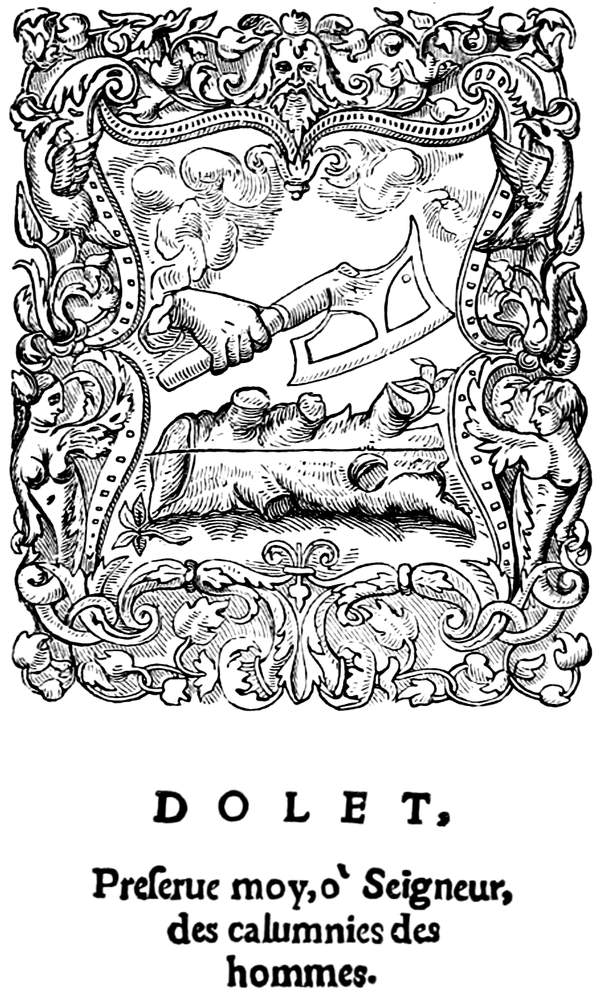

L'image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.

Elle appartient au domaine public.

L'image de couverture a été réalisée pour cette édition électronique.

Elle appartient au domaine public.

ESTIENNE DOLET

Tiré à 500 exemplaires:

| 50 | sur papier vergé; |

| 4 | sur papier de couleur; |

| 446 | sur papier vélin. |

Tous droits réservés.

ÉTUDES SUR LE SEIZIÈME SIÈCLE

SA VIE

SES ŒUVRES, SON MARTYRE

PAR JOSEPH BOULMIER

PARIS

AUGUSTE AUBRY

L’UN DES LIBRAIRES DE LA SOCIETE DES BIBLIOPHILES FRANÇOIS

RUE DAUPHINE, No 16

M.DCCC.LVII

Agréez, Monsieur, le faible mais juste hommage de mon travail sur Dolet. C’est une dédicace qui vous revient de droit. L’homme étrange et remarquable dont je me suis fait, en quelque sorte, le contemporain par une étude assidue de dix années, cet homme-là, sans parler de sa réputation comme savant, compte au premier rang parmi les gloires typographiques de ce grand seizième siècle que, vous aussi, vous savez aimer, admirer et comprendre. A ce double titre d’érudit sachant écrire et d’imprimeur dévoué à son art, il peut donc vous tendre la main avec confiance, à vous, Monsieur, qui, par un privilége héréditaire, continuez si dignement les doctes traditions des Sébastien Gryphius, des Simon de Colines, et de cette admirable dynastie des Estienne, dont vous avez pu, mieux que personne, nous retracer l’histoire et les travaux.

JOSEPH BOULMIER.

Paris, le 15 septembre 1857.

«Ce n’est pas assis sur la plume, ou couché sur la soie, qu’on arrive à la gloire. Qui sans elle dissipe sa vie, laisse derrière lui moins de trace que la fumée dans l’air, et l’écume sur l’eau.»

Dante, Enfer, chant XXVI, v. 47-51.

Transportons-nous par la pensée en plein seizième siècle, en pleine renaissance grecque et latine; à cette époque d’enthousiasme, je dirais presque de fanatisme antique... Mais le fanatisme semble permis, quand la religion est si belle!

Nous sommes à Lyon. La voix multiple et confuse de la grande ville ne se fait plus entendre depuis longtemps, et minuit vibre seul aux tours imposantes de la vieille cathédrale Saint-Jean.

[p. X] Remarquez-vous, au-dessus de ce quai sombre qui longe la Saône, une large et haute fenêtre, la seule qui soit encore éclairée à travers ses vitres en losange?

Que peut faire soupçonner, à l’intérieur, cette clarté mystérieuse?

Un fils malade sur qui veille en ce moment l’infatigable tendresse d’une mère? Un agonisant au chevet duquel une ou deux vieilles femmes, avec leurs voix pieuses et somnolentes, murmurent lentement les prières des morts? Ou bien, peut-être, un sombre alchimiste épiant, avec une anxiété fiévreuse, l’apparition de l’or au fond de son creuset?

Oui, justement, c’est un alchimiste; mais non pas de l’espèce vulgaire des souffleurs. C’est un de ceux qui peuvent dire avec Perse:

Il n’a d’autre creuset qu’un robuste cerveau de penseur; et la science, l’auguste science, voilà tout l’or de ses rêves.

Pénétrons dans ce calme sanctuaire du travail. A peine entré, voici déjà qu’on respire comme un parfum studieux, comme une suave odeur de recueillement et de méditation. Jetons les yeux sur cet ameublement, d’une sévérité claustrale: d’abord, une table énorme, solidement appuyée sur de massifs pieds de chêne; au centre de cette table, à l’instar du [p. XI] feu sacré sur le trépied delphique, la vieille lampe des nuits dont la flamme ondule, fumeuse et noirâtre, et dont les reflets concentriques vont s’élargir et trembloter au plafond noirci. Cinq ou six chaises de bois, aux sculptures gothiques; des livres, partout des livres; quelques-uns ouverts çà et là sur la table, d’autres s’égarant pêle-mêle sur les siéges, ceux-là parsemant au hasard les carreaux; le plus grand nombre, enfin, garnissant les rayons d’une bibliothèque.

Comme partie saillante du tableau, figurez-vous maintenant un homme, assis devant la table et courbé, pour ne pas dire ployé de tout son corps sur une besogne absorbante. On pourrait le croire, de prime abord, non moins immobile que ses livres, non moins inerte que ses meubles, si le frôlement sec de sa plume, courant et criant sur le parchemin, si le mouvement brusque avec lequel, de temps en temps, il se rejette sur un in-folio pour le feuilleter, ne révélait bien vite un être vivant... un être vivant, dans le plus noble exercice de la vie, je veux dire dans le travail de la pensée.

Une calvitie précoce a dénudé presque toute la partie antérieure de son crâne[3]; son front vaste est labouré de rides; l’action, ou plutôt, si j’ose m’exprimer ainsi, l’ébullition silencieuse de l’intelligence, qui fait vivre l’âme en tuant le corps, voilà ce qui s’annonce en profonds stigmates sur cette austère et puissante figure. Ajoutez à cela, pour compléter la ressemblance, une pâleur bilieuse, une teinte de [p. XII] médaille romaine, que l’habitude des veilles a répandue sur ces traits fortement accentués; d’épais sourcils; un regard d’aigle, dont souvent l’étincelle s’allume au vol d’une pensée rapide; enfin, glissant parfois sur les lèvres, ce mince et caustique sourire que reproduira plus tard la bouche de Voltaire. Vous aurez alors un portrait à peu près fidèle de l’homme que je vais mettre en scène.

Cet homme a nom Estienne Dolet, d’Orléans, Stephanus Doletus Aurelius; et il appartient à l’immortelle phalange du SEIZIÈME SIÈCLE.

Ah! certes, je l’ai toujours aimé, ce siècle des géants!

Grands hommes, grandes choses; de l’énergie et du calme, de la science et de l’action, de la pensée et de la vie.

En d’autres termes, de l’encre à flots sur le papier; mais aussi, du sang à flots hors des veines, pour engraisser les sillons de l’avenir.

«Ma vie est un combat», disaient après Job, Voltaire et Beaumarchais. Dolet et ses compagnons d’armes auraient eu, cent fois plus encore, le droit de parler ainsi.

Véritablement, il n’y a rien de plus beau, dans l’histoire, que ces luttes héroïques de la plume et de l’épée, de l’âme et du bras, de la tête et du cœur, au service d’une conviction généreuse, et sous l’invincible drapeau du progrès. Lorsque Arouet, cet Attila du sarcasme, envahissait avec son armée d’encyclopédistes tout un Bas-Empire social et religieux, mille rencontres particulières atténuaient déjà la résistance et diminuaient le péril. Au pis aller, le téméraire en était quitte pour quelques mois de Bastille. Mais, du temps [p. XIII] de notre Orléanais, c’était bien autre chose: il y allait de la corde ou du bûcher; l’homme se dressait presque seul contre tout son siècle. Duel magnifique!

Certes, s’il y a des époques où il fait bon vivre, il y en a d’autres, en revanche, où il fait beau mourir!

C’est à l’une de ces dernières qu’Estienne Dolet, l’imprimeur, eut le privilége de combattre, au nom de l’intelligence humaine, et la gloire de triompher par le martyre, sur le bûcher de la place Maubert.

Sublime époque, en effet! Cinquante ans à peine s’étaient écoulés, depuis qu’au Fiat lux de Guttemberg, la liberté, cette lumière des âmes, avait inondé les peuples d’une soudaine irradiation; et déjà, de toutes parts, le moyen âge était chassé par l’ère moderne, le chaos faisait place au monde!

Combat de la renaissance contre la routine, de la liberté contre la tradition, de l’idéalité du droit contre la brutalité du fait, voilà le seizième siècle. Il dure encore!

J’ai voulu l’exhumer du répertoire éternel, ce grand drame, dont la Providence développait alors les premières scènes; et j’ai choisi Dolet comme le héros de la pièce, parce qu’il est, selon moi, le type le plus vigoureux, la personnification la plus complète, et, pour ainsi dire, l’incarnation, le verbe de cette grande époque.

C’est le Christ de la pensée libre!

Qu’on ne s’attende point à trouver ici de l’histoire impartiale, autrement dit, impassible; une espèce de procès-verbal, sans parti pris et sans âme, où les faits s’alignent, [p. XIV] froids et cadavéreux, comme une rangée de squelettes dans un caveau. Je ne suis pas un greffier: je suis un avocat, et Dolet est mon client.

Bien plus, je vais, dès à présent, l’avouer avec franchise: Dolet est mon homme, pour parler la bonne langue du peuple; j’épouse toutes ses haines, je m’enfièvre de toutes ses colères, je m’exalte de tous ses enthousiasmes. Enfin c’est mon ami, ce vieux mort... et je lui tends la main par dessus trois siècles.

A ceux qui consentiront à parcourir ces pages, plus d’une fois, sans doute, elles remettront en mémoire cet immortel passage des Provinciales, qu’ils doivent savoir par cœur aussi bien que moi:

«C’est une étrange et longue guerre, que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu’à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence, et ne font que l’irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre; quand on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n’ont que la vanité et le mensonge: mais la violence et la vérité ne peuvent rien l’une sur l’autre. Qu’on ne prétende pas de là, néanmoins, que les choses soient égales: car il y a cette extrême différence, que la violence n’a qu’un cours borné par l’ordre de Dieu, qui en conduit les effets à la gloire de la vérité qu’elle attaque; au lieu que la vérité subsiste éternellement, et triomphe enfin de ses [p. XV] ennemis, parce qu’elle est éternelle et puissante comme Dieu même[4].»

Pascal a raison. Cette guerre de la force et de la justice, de l’erreur et de la vérité, ressemble, dans la genèse humanitaire, à l’antagonisme du bien et du mal, dans le système cosmologique des mages.

Elle est vieille comme le monde, opiniâtre comme la haine, terrible comme le désespoir; elle lasse parfois le bras du fort, elle angoisse le cœur du brave. Mais elle finira, tôt ou tard, par le triomphe d’Ormuzd sur Ahriman.

[1] Proœmium, προοίμιον, avant-route (πρὸ, avant; οἶμος, route.) Ce mot expressif, particulier au seizième siècle, et, comme tant d’autres, puisé par lui dans la source antique, m’a semblé parfaitement à sa place, au début de la pénible carrière que je me propose de parcourir. Préambule, préface, avant-propos, introduction, etc., n’auraient pas rendu mon idée avec la même justesse et la même énergie. C’est qu’en effet, avant de me mettre en route à la suite de mon héros, j’ai eu besoin de rassembler toutes mes forces et de me stimuler moi-même, en évoquant le spectre de la grande époque dont je vais retracer l’épisode littéraire le plus dramatique et le plus émouvant.

[2] Sat. V, v. 62.

[3] Voir plus loin, ch. VII, p. 113.

[4] Douzième Provinciale, dernier alinéa.

ESTIENNE DOLET

Naissance de Dolet. — Ses premières années. — Son éducation.

Le plus énergique représentant de la renaissance intellectuelle en France, au seizième siècle, Estienne Dolet, l’imprimeur, l’humaniste, le cicéronien, naquit à Orléans en 1509, et peut-être le 3 août, suivant une hypothèse que je vais hasarder tout à l’heure. Par une étonnante coïncidence, nous le verrons mourir à Paris le même jour, trente-sept ans plus tard, sur la place Maubert.

Il n’existe aucun doute sur l’année précise de sa naissance: lui-même a pris soin de nous en instruire, dans une lettre-préface, datée du 22 avril 1536, qu’il adresse au célèbre helléniste Budé (Stephanus Doletus Gulielmo Budæo salutem), en tête du premier volume de ses Commentaires sur la langue latine. Dolet nous [p. 2] apprend, dès la première ligne, qu’il avait alors VINGT-SEPT ANS (ad septimum et vigesimum annum ætate jam provecta mea); et, plus loin, nous lisons qu’il en avait SEIZE, lorsque François Ier tomba au pouvoir des impériaux, à la bataille de Pavie, le 24 février 1525.

Quant au jour authentique où le héros de la pensée, en surgissant à l’existence, entra par cela même dans la douleur et la lutte, nul biographe, que je sache encore, n’a pris soin de relever une date si considérable. J’ai voulu, naturellement, combler cette lacune dans l’histoire d’une vie où tout intéresse, et, faute de mieux, voici ce que j’ai trouvé:

Le Laboureur, qui, dans ses Additions aux Mémoires de Castelnau[5], nous a conservé plusieurs poésies de l’époque relatives au supplice de Dolet, cite, entre autres, une pièce de vers latins de Théodore de Bèze, au bas de laquelle se lit la phrase suivante, probablement du même auteur: Stephanus Doletus, Aurelius, Gallus, die sancto Stephano sacro, et NATUS et Vulcano devotus, in Malbertina area, Lutetiæ, 3 augusti 1546. «Estienne Dolet, d’Orléans, né le jour de la fête de saint Estienne, livré au feu le même jour, à Paris, en place Maubert, le 3 août 1546.»

Ce témoignage formel d’un ami et d’un contemporain m’a paru suffisant pour déterminer, ainsi que je l’ai fait, et sans préjudice des renseignements ultérieurs qui pourront m’échoir, le jour sacré pour toute âme libre, pour tout zélateur du progrès et de [p. 3] la science, où notre Dolet fit son apparition dans la vie, et, plus tard, son apparition devant Dieu.

C’est lui-même, comme nous l’avons vu précédemment, qui nous fixe l’année de sa naissance, et par un soin pieux dont nous devons le remercier, c’est encore lui qui nous apprend le nom de sa ville natale. Dans une épître au cardinal de Tournon, qui se trouve au livre II, p. 61 de ses Carmina, publiés en 1538, et sortis de ses belles presses, voici comment il s’exprime:

«Incontinent, nous nous livrons au vaste courant de la Loire, qui m’entraîne vers une ville, une ville autrefois célèbre, Orléans. Berceau de mon enfance, je te reconnais et je couvre de baisers les autels de la patrie.»

Sa famille[6], honnête mais pauvre, comme presque [p. 4] toute la bourgeoisie de cette époque, ne put guère lui léguer d’autre patrimoine qu’un nom sans tache, un nom plébéien; et le silence obstiné qu’il garde sur ses parents ferait même croire, ou qu’il les perdit de bonne heure, ou qu’à un certain âge il en fut complètement abandonné. Voilà pourquoi, sans doute, nous le verrons achever presque toutes ses études aux frais de quelques hauts et puissants protecteurs, ou plutôt, s’il faut le dire, aux dépens de leur auguste charité.

Plus d’une fois, assurément, sa position demi-servile auprès de ces hautains Mécènes lui fit répéter la sombre exclamation de l’exilé florentin:

«Qu’il est amer, le pain de l’étranger; et qu’il est dur à gravir et à descendre, l’escalier d’autrui!»

Une âme aussi fière, aussi réluctante à toute espèce de joug, devait, j’imagine, se plier difficilement à l’obséquieuse humblesse, à la basse reptilité que les patriciens de tous les temps semblent exiger, à titre de reconnaissance, des pauvres diables de la plèbe que leur main puissante a bien voulu tirer du néant social. Mais il y avait, dans le noble cœur de notre Estienne, une passion plus forte encore que la soif de l’indépendance personnelle: c’était l’amour de la [p. 5] science. Aussi, pendant les plus belles années de sa jeunesse, se résigna-t-il à l’acquérir à tout prix, cette science tant aimée... en d’autres termes, à l’arracher comme on arrache une aumône!

Quant au mutisme absolu de Dolet à l’endroit de sa famille, il a été largement suppléé par d’officieux généalogistes, qui ont imaginé pour notre héros une naissance des plus originales. A les entendre, il était fils naturel de François Ier. Bayle, qui mentionne ce petit conte de fées, en refusant d’y croire, bien entendu (Maittaire et le Duchat ont eu le bon sens de suivre cet exemple), Bayle, dis-je, cite en marge à ce propos le Patiniana, p. 22, édition de Paris. Les lecteurs curieux de semblables anecdotes, pourront encore trouver cette fable dans les Mémoires historiques, politiques et littéraires, d’Amelot de la Houssaye, t. II, p. 233. Au surplus, pour leur éviter la peine de la chercher jusque-là, voici les propres paroles de cet écrivain:

«On disoit en ce temps-là (et je connois des gens qui le disent encore) qu’il étoit fils naturel du roi François Ier et d’une Orléanoise nommée Cureau; et qu’il ne fut point reconnu, à cause du commerce que l’on dit au roi que cette demoiselle avoit eu avec un seigneur de la cour.»

Tout cela est charmant d’imagination, et ce serait une bonne fortune pour un romancier; mais ce n’est fondé, par malheur pour le biographe, sur aucune vraisemblance historique. D’abord, l’écrivain que je viens de citer suppose que François Ier était déjà roi lorsque Dolet naquit; première erreur, car Dolet [p. 6] naquit en 1509 et François Ier ne monta sur le trône qu’en 1515. Ensuite, l’auguste Valois, né en 1494, comme chacun sait, n’aurait eu, dans l’hypothèse qui nous occupe, que quinze ans lors de la naissance de Dolet, ce qui constitue une paternité bien précoce... même pour un prince. L’histoire s’est déjà montrée assez libérale envers François Ier, quand elle a cru devoir le gratifier du surnom de Père des lettres: il est inutile d’en faire encore le père des littérateurs.

Quoi qu’il en soit, après avoir puisé dans sa ville natale, jusqu’à l’âge de douze ans, les éléments d’une robuste éducation du seizième siècle, le jeune Orléanais vint à Paris[8], centre intellectuel, foyer de la pensée française, alors comme à présent.

C’était en l’an de grâce 1521. Tout d’abord l’enfant s’enthousiasma de Cicéron[9]; et ce docte fanatisme [p. 7] ne fit que s’accroître, plus tard, avec les progrès du laborieux étudiant. Bientôt, en effet, l’admiration fit place à l’amour, à un véritable amour... Dolet fut avare et jaloux; il eut tout l’égoïsme de la possession. Marcus Tullius devint son bien, son trésor, sa maîtresse; il l’enferma tout entier dans sa mémoire, il le réchauffa chaque jour dans son cœur. Grande et sainte passion que nous ne pouvons plus comprendre, nous autres beaux fils, enfants d’un siècle frivole, descendants bâtards de ces sublimes ouvriers de la science, dont toutes les journées de travail comptaient quatorze heures, et qui souvent, au bout de leur tâche, ne recevaient d’autre salaire que la persécution et la mort! Nous avons oublié, pour longtemps peut-être, que le bien dire a pour corollaires le bien penser, le bien vivre, le bien mourir!

En 1525, assidu disciple, notre Estienne suivait à Paris le cours d’éloquence latine de Nicolas Bérauld[10] et bientôt après, en 1526, il prenait son [p. 8] essor vers l’Italie, vers la terre sainte où se dirigent, dans un éternel pèlerinage, les poëtes et les savants, les artistes et les penseurs.

Qu’allait-il faire, dans ce pays classique du beau? Dolet, sans doute, n’était point étranger aux divines jouissances de l’art; et ce qui le prouve, c’est son goût pour la musique, dont je parlerai dans l’occasion[11]. Mais les chefs-d’œuvre plastiques des grands maîtres, bronzes, marbres ou toiles, n’étaient pas, il faut en convenir, ce qui l’attirait avec le plus de force. Non moins altéré que le cerf des psaumes, qui s’élance haletant vers l’eau fraîche des fontaines:

Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, etc.[12],

l’avide étudiant courait vers l’Italie, comme à la source de l’antique savoir. Pour Dolet, avant d’être la patrie de Raphaël, l’Italie était la terre natale de Cicéron.

[5] Paris, 1659, in-fol., t. I, p. 356.

[6] «J’ignore, dit en note Née de la Rochelle, p. 2 de sa Vie de Dolet, quel degré de parenté il y avoit entre notre imprimeur et Matthieu Dolet, clerc ou plutôt commis du greffe criminel du parlement de Paris. Suivant le continuateur de Nicole Gilles, t. II de ses Annales, feuillet 128 verso (Paris, Oudin Petit, 1551, in-fol.), ce Matthieu Dolet avoit lu devant le peuple les lettres de grâce accordées par François Ier à Jean de Poitiers, chevalier, seigneur de Saint-Vallier, qui avoit été condamné à avoir la tête tranchée, le 17 février 1523, vieux style. Le 16 août 1603, un Léon Dolet, avocat, fut élu échevin de Paris. Voyez les Antiquités de Paris, par Malingre, 1640, in-fol., p. 690. Un Jacques Dolet, aussi avocat, posséda la même dignité, le 16 août 1623. Ibid., p. 692.»

[7] Dante, Paradiso, XVII, v. 58-60.

[8] Genabi duodecim annos liberaliter educatum exepit Parisiorum Lutetia, ubi primarum litterarum rudimenta posui.

«Au sortir d’Orléans, où j’avais reçu jusqu’à ma douzième année une éducation libérale, Paris m’accueillit dans son sein, et c’est là que je commençai mon initiation littéraire.»

(Orat. sec. in Thol., p. 105.)

Et ailleurs (Comment., t. I, col. 938):

Genabum, præclarum Galliæ oppidum, in quo et natus, et ad duodecimum annum adolescens educatus sum, Ligerim fluvium tangit.

«Orléans, célèbre ville de France, dans laquelle j’ai reçu le jour, et dans laquelle, enfant, j’ai poussé mon éducation jusqu’à ma douzième année, est baignée par les eaux de la Loire.»

[9] Tum artibus omnibus quibus ætas puerilis ad humanitatem informari solet, operam diligenter dedi, politioribusque disciplinis memetipsum quinquennio excolui, Ciceronis lectioni interim semper deditus.

«Ensuite, j’appliquai mon zèle à tous les exercices qui développent la pensée du jeune âge; pendant cinq ans, je cultivai mon intelligence par l’étude, et je m’adonnai dès lors assidûment à la lecture de Cicéron.»

(Orat. sec. in Thol., p. 105.)

[10] Nicolaus Beraldus, quo præceptore, annos natus sedecim, rhetorica Lutetiæ didici.

«Nicolas Bérauld, sous la direction duquel, à l’âge de seize ans, j’ai appris la rhétorique à Paris.»

(Comment. sur la langue lat., t. I, col. 1157.)

Nicolas Bérauld naquit à Orléans en 1473, et mourut en 1550. Comme on le voit, le maître survécut à l’élève. Bérauld fut aussi précepteur du cardinal Odet de Coligny, de l’amiral son frère, et de Châtillon. Erasme, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, reconnaît, par de chaleureux éloges, l’hospitalité courtoise avec laquelle il fut accueilli de Bérauld, lorsqu’il passa en 1500 par Orléans, pour se rendre en Italie.

[12] Psalm. XLI, v. 1.

Son séjour en Italie. — Simon de Villeneuve. — Jean du Bellay-Langey. — Amours avec une Vénitienne. — Son talent comme poëte latin. — Opinion de Buchanan et de Scaliger à cet égard.

Le jeune humaniste s’arrêta trois ans à Padoue; pendant ces trois années il travailla, comme on travaillait alors, je veux dire en doublant les jours par les nuits. Bientôt ses progrès furent immenses, grâce à la direction savante de Simon de Villeneuve[13], avec lequel il contracta dès lors l’amitié la plus étroite. Il composa même, en l’honneur de ce maître chéri, plusieurs poésies latines, entre autres la pièce 33, qu’il lui adresse au IIe livre de ses Carmina, p. 89. Il eut la douleur de le perdre en 1530, et cette cruelle circonstance lui dicta encore trois pièces de vers, qui font partie du même recueil, p. 154 et suivantes. Je vais citer et traduire la première de ces pièces; elle prouvera que notre caustique [p. 10] savant avait du cœur au milieu de sa science, et c’est assez rare pour qu’on le remarque en passant:

«O toi, qu’une vie toute de probité, toute de candeur, avait fait mon ami; toi qui m’étais lié d’une chaîne indissoluble, et que la Fortune, dans un de ses jours de clémence, m’avait donné pour frère; compagnon qu’une mort cruelle m’enlève, eh quoi! te voilà plongé dans une éternité de sommeil, dans un abîme de ténèbres! C’est donc en vain qu’à présent je te consacre mes tristes vers: ce chant de ma tendresse te trouvera sourd, peut-être; mais, dans un devoir, il n’y a pas de honte à pécher par excès. Adieu, cher!... toi que j’aimais uniquement, que j’aimais plus que mes yeux, et que cet amour m’ordonne d’aimer toujours davantage. Que tes nuits [p. 11] soient tranquilles, que ton sommeil soit calme; jouis d’un silence éternel, d’un éternel bonheur. Et, si les ombres conservent un peu de sentiment, ne méprise pas ma prière: aime qui, en retour, t’aimera sans fin.»

Ce touchant hommage ne suffisait point encore à la piété filiale de notre Estienne; il fit à son cher Villeneuve l’épitaphe suivante, qui fut, par ses soins, gravée sur une table de bronze. Je la transcris, dans sa teneur exacte, en l’accompagnant aussi d’une traduction:

«Salut, voyageur, et détourne un peu ton attention sur cette tombe. Ce que vous autres mortels regardez comme un malheur, mourir jeune, je le regarde, moi, comme le bonheur suprême. Félicite-moi donc d’être mort, et abstiens-toi de me plaindre; car, par la mort, j’ai cessé d’être mortel. Adieu, et souhaite-moi un bon repos.»

On sent déjà dans ces quelques lignes, mornes et glaciales comme le bronze qu’elles couvraient, cet incurable dégoût du monde, cet amer mépris de la vie, cette sombre et froide aspiration vers le repos [p. 12] du néant, qui forme un des traits distinctifs du caractère de ce malheureux Dolet, et dont nous retrouverons plus d’une fois l’expression navrante dans ses poésies latines et dans son Second Enfer.

Comme on le voit, la mort de Villeneuve l’affecta profondément... Ah! c’est que l’absence éternelle du seul être que l’on aimât au monde laisse autour du cœur un vide bien affreux!... L’aspect, sans cesse présent, des lieux mêmes où l’on a vécu deux dans un, où l’on a senti, pensé, travaillé ensemble, fait de la douleur une plaie toujours vive, toujours saignante.

Ne pouvant plus vivre d’une vie semblable, Dolet songea sérieusement à quitter Padoue et l’Italie, pour rentrer en France. Mais, cédant aux amicales instances de Jean du Bellay-Langey[15], alors chargé d’une [p. 13] mission politique à Venise, il consentit à rester dans cette dernière ville en qualité de secrétaire de l’ambassadeur. Là, pendant toute une année, l’infatigable travailleur suivit les leçons de Battista Egnazio[16], qui expliquait à ses nombreux auditeurs le de Officiis, de Cicéron, et le fameux poëme de Lucrèce de Rerum natura.

Il prit aussi, vers la même époque, des leçons d’un autre genre, et, puisqu’il faut l’avouer, d’une nature très-peu cicéronienne.

«Un jour, dit Athanase Christopoulo[17], l’Anacréon de la Grèce moderne, un jour qu’à la sortie de l’école, je retournais au logis vers l’heure du dîner, mon livre à la main et d’un pas fort lent, je rencontre Amour qui me dit:—Quelle espèce de leçon étudies-tu?—Maître, j’étudie l’art poétique; je l’étudie avec beaucoup de peine, voilà trois ans entiers, [p. 14] et je ne sais pas encore former un seul hémistiche.—Hé, mon cher! c’est la faute de ton maître, qui ne suit pas la vraie méthode. Viens avec moi, et je t’enseignerai tous les secrets de l’art en moins d’un instant. Toutefois, avant de commencer mes leçons, j’exige de ta part une récompense: laisse-moi prendre un doux baiser sur tes lèvres, afin que nous devenions bons amis.—Voici ma bouche, ô mon maître! baise-la autant que tu voudras. Aussitôt il me saisit, prend le salaire convenu, couvre ma bouche de baisers... et je deviens son poëte.»

Même chose advint à notre Estienne. Il fit rencontre du malin dieu d’amour, au sortir d’une des plus graves leçons d’Egnazio. En d’autres termes, au beau milieu de ses labeurs d’humaniste, il sut trouver le temps de s’enamourer d’une jeune Vénitienne, qui portait le doux et traître nom d’Eléna[18], et qui inspira plus d’une fois la verve latine du jeune savant.

A la mort de cette maîtresse adorée, notre homme se consola comme tous les poëtes... par des vers. Il consacra, en effet, à la giovinetta trois pièces qui forment la 40e, la 41e et la 42e du Ier livre de ses poésies latines.

«O ma muse, s’écrie-t-il dans la première, celle qui naguère t’encourageait avec tant de grâce à la douce élégie amoureuse, lorsque je sentais mon pauvre cœur se fondre tout entier au feu pénétrant [p. 15] de Vénus; cette belle Eléna, mes délices, mes amours... eh bien! devenue la proie du sombre Averne, elle maudit désormais l’impudique élégie qui retrace, dans ses brûlantes peintures, les jeux folâtres des amants; elle m’en demande une autre, plus décente, et dont les yeux soient baignés de larmes...»

La dernière pièce est une épitaphe, que l’abbé Goujet a trouvée très-profane, et qui n’est, selon moi, que bizarre, prétentieuse et dénuée, par malheur, de tout sentiment vrai. Au surplus, je vais mettre le lecteur à même d’en juger:

«Pourquoi t’étonner, passant, de voir s’enfler ma tombe? Seule, dis-tu, je ne puis produire ce résultat? [p. 16] Voici de quoi t’émerveiller davantage: celle qu’enferme ce tombeau, même après la blessure que la mort lui a faite, a doublé son âme. J’ai payé, je l’avoue, mon tribut à la nature, et j’ai succombé sous l’atteinte du trépas: il est constant que chacun doit périr un jour ou l’autre. Mais il ne faut pas t’étonner que mon sépulcre s’enfle, et qu’après la blessure de la mort, j’aie deux âmes au lieu d’une. Car l’amant qui brûlait pour moi, cette part de mon âme, ma vie, pour mieux dire... eh bien! il est là, confondu avec moi. Cette âme que l’affreuse mort a voulu me ravir, il la recueille dans la sienne. Et non-seulement il la conserve, mais il veut la rendre à sa primitive lumière; il veut, enfin, me relever de la tombe et me rouvrir ses bras. A ce noble effort, mon tombeau surgit d’orgueil, et, comme tu le vois, s’enfle d’une manière surnaturelle.»

Je ne découvre qu’une chose à retenir dans toute cette prosopopée tumulaire: Hic mecum certe est! «Il est là, confondu avec moi!» Ce trait me rappelle les vers de Ronsard:

Ou ceux de Millevoye:

Il n’est guère possible, en l’absence de tout renseignement positif, de se représenter au juste, caractère et figure, cette mystérieuse ondine de l’Adriatique. Je puis seulement, pour contenter un peu la curiosité de mes lecteurs, mettre sous leurs yeux certaine peinture catullienne que notre Estienne adresse à son ami Vulteius[22], au sujet de la maîtresse qu’il lui faudrait. Une induction assez naturelle nous permettra peut-être d’en conclure que la jeune Vénitienne remplissait les conditions exigées. Écoutons parler cet original de Dolet:

[p. 18] «Une maîtresse?... oui... j’en veux une: mais pas trop belle, de peur que sa beauté ne remue la lubricité des galants. Pourtant, je la veux assez belle, pour que son aspect hideux, son visage noir et difforme, ne me fassent pas fuir à tous les diables. Je la veux, en outre, pleine d’amabilité, charmante dans la conversation, folâtre dans le tête-à-tête, réservée hors de là. Qu’elle soit faite au moule de mon caractère; qu’elle veuille ce que je voudrai, et ne veuille pas ce que je ne voudrai pas non plus. Douce Vénus, accorde-moi une maîtresse dans ce genre-là, et je serai content.»

Maître Estienne n’était pas dégoûté, comme on voit. Au surplus, tout cela nous prouve que, payant tribut à jeunesse, il trempa d’abord ses lèvres dans la coupe de Circé, pour parler le style de son temps. Mais son âme était trop altérée d’infini, pour étancher sa soif à cette source impure; et puis, il avait un coup d’œil trop perçant, pour ne pas découvrir bientôt la lie au fond du vase. Pareil à l’Hercule antique, il se trouva placé, un beau jour, entre la double sollicitation de la volupté et de la vertu[24], de Vénus l’enchanteresse et de Minerve la sainte. Il prit le parti des héros, il se décida pour Minerve. Dès lors, il ne rechercha plus d’autres faveurs que celles de la science, cette austère maîtresse, toujours belle, toujours jeune, toujours fidèle. Il exprime lui-même, avec son énergie coutumière, la ferveur de sa [p. 19] conversion, dans une boutade originale dont le titre est ainsi conçu: Venerem a se aufugere jubet, ce qui veut dire en français familier: Il envoie promener Vénus. La pièce est vraiment trop curieuse pour ne pas être citée in extenso, texte et traduction:

«A quoi bon, Vénus, attaquer mon cœur par un [p. 20] nouveau feu? Je me suis endurci contre tes flammes. Certes! je n’ai plus rien, à présent, de commun avec toi. Tant que m’emportaient la fougue d’une aveugle jeunesse et la chaleur d’un âge sans frein, j’ai peut-être, plus qu’il ne convenait à la chasteté, servi sous ton empire: il m’était doux d’être vaincu par ce coquin d’Amour. Mais aujourd’hui je sens qu’un autre feu me maîtrise, moi qu’embrasa trop longtemps ton incendie; un autre feu me maîtrise, le feu sacré de la pudique Pallas. Ni ton enfant porte-carquois, ni toi-même par aucune ruse, rien ne pourrait le chasser de mon âme, lui faire céder la place aux sales polissonneries. Va te faire pendre, déesse impudique; va, cruelle peste des mortels. Si tu ne décampes sur l’heure, pour t’en aller au diable; si tu ne cesses de me harceler, tu auras affaire au sanglant visage de la Gorgone, que tient caché sous son égide... qui?... Pallas!... Eh bien! tiendrais-tu jamais tête à si grande divinité, toi, lâche et flasque déesse?»

O mon noble Estienne! tu avais raison, tu avais cent fois raison dans ta généreuse colère. Ames artistes, mâles natures, qui, comme lui, voulez vivre de la grande vie de l’intelligence, répétez, répétez sans cesse un pareil anathème. Oui! répétez sans cesse, avec le géant scientifique du seizième siècle:

Arrière la volupté terrestre et ses amorces fallacieuses! Arrière l’amour terrestre et ses spasmes énervants, et ses furieux désirs, toujours inassouvis! Arrière tout ce désespoir, arrière tout ce néant! Abi in malam crucem, dea impudica!

Sur ce globe de boue, dans ce monde de misères [p. 21] et de déceptions,—soyez-en tous bien convaincus, jeunes hommes qui pouvez me lire,—il n’y a qu’une passion qui soit digne des grands cœurs: c’est le culte de la pensée, la religion de l’étude, l’amour saint du travail!

Poursuivants aveugles de l’introuvable moitié de votre âme, il n’y a qu’une maîtresse, ici-bas, qui ne trahisse jamais ses adorateurs: c’est la science!

Amour de la science! amour sublime et divin! tu es le seul, et je dis vrai, qui s’accroisse avec le temps; le seul qui, dans l’objet aimé, fasse découvrir tous les jours des perfections nouvelles; le seul enfin, sur la terre, où l’on n’arrive jamais au bout de la jouissance et de l’illusion[26]!

On trouvera peut-être, à ce propos, que je mets beaucoup trop de chaleur dans mon style d’historien. Une simple page de biographie, me diront certains lecteurs, ne doit pas s’écrire absolument sur le ton d’un dithyrambe. Je le sais. Mais j’ai le malheureux défaut de penser avec le cœur, plus souvent encore qu’avec la tête. Après tout, on ne peut exiger de moi [p. 22] qu’une chose, amplement suffisante à elle seule, pour donner sa raison d’être au présent travail: je veux dire, l’exactitude la plus scrupuleuse dans le narré des faits. Cette chose-là, je puis la garantir d’avance, autant que dix années d’études sur Dolet me donnent le droit de parler ainsi. Quant au reste, appréciation plus ou moins calme des événements que je raconte, sympathie plus ou moins vive pour mon héros, tout cela me regarde... d’autant plus qu’il sera toujours facile de n’en prendre que ce qu’on voudra.

Les pièces de vers que j’ai citées plus haut ont, à mes yeux du moins, une franchise d’allure, un primesaut d’expression, en un mot, une originalité bien rare parmi les poëtes latins modernes. Il me semble qu’elles peignent leur homme des pieds à la tête; on y retrouve Dolet tout entier; c’est bien là son caractère âpre, brusque et hardi. Malgré cela, le croirait-on? son talent poétique a été complétement nié par quelques écrivains, entre autres Buchanan et les deux Scaliger, Jules-César surtout. Pour commencer par Buchanan, il a décoché, ou plutôt asséné à notre Estienne les deux épigrammes suivantes... qui ressemblent à des épigrammes, comme des massues ressemblent à des flèches. Voici la première:

«Pourquoi s’étonner que les vers de Dolet manquent de sens? L’auteur en avait-il?»

[p. 23] Et voici la seconde, d’un genre aussi fort:

«Dolet, personne ne l’ignore, a des mots splendides: mais... c’est tout.»

Comme c’est méchant!

Au surplus, je dois laisser au lecteur à décider, d’après les vers latins de Dolet que j’ai déjà transcrits, et d’après ceux que je transcrirai encore toutes les fois que l’occasion s’en présentera, si réellement il a manqué de sens, lui aussi bien que sa muse, et si vraiment il n’avait pour tout bagage que des mots splendides. Passons au terrible autocrate de l’empire littéraire, Scaliger Ier, dit Jules-César! Si nous voulons bien l’en croire sur parole, Dolet a faussé, corrompu, vicié l’iambe latin (Doletus iambos vitiavit). Aussi, déchaîne-t-il à ses trousses l’iambe lui même, l’iambe personnifié. Gare à toi, pauvre poëte!

«Allons, allons, allons, Iambe, Iambe, réveille-toi: attaque, frappe, saisis, entraîne, tue, anéantis. Me voici! d’une main menaçante, je porte avec moi la crainte livide, et un serpent de feu s’entortille autour de ma langue. Moi si vif, si fougueux, si farouche, est-il possible, Dolet, que tu m’aies énervé à ce point-là! Quoi! tu n’as pas même fourré un grain de sel dans ton incroyable salmigondis! Je m’étais exilé loin de toi, loin de tes inepties plus ineptes que toute la bêtise de l’âne; mais je te reviens, ennemi plus acharné que jamais, et je te dis: Chien, laisse-moi tranquille! Car veux-tu savoir ce que pensent de tes balivernes les juges dont le goût est le plus fin, dont l’oreille est la plus délicate? Écoute... Folie furieuse, fumée noire sans feu ni lumière, voilà comment ils t’appellent; ils te nomment encore écorce pourrie vide de moelle. Dogue stupide! tu n’as pour admirateurs que les roquets de ta suite; ceux-là viennent lécher tes abcès purulents, en vertu du principe: Qui se ressemble s’assemble.»

Que l’on prononce entre Scaliger et Dolet[27]: c’est [p. 25] tout ce que je puis dire, car il me répugnerait de discuter sérieusement une critique formulée en termes semblables. Ce ne sera pas la dernière fois, du reste, que nous aurons à surprendre le gracieux Aristarque en flagrant délit de mensonge, d’injustice et d’animosité brutale.

[13] Simon Villanovanus latini sermonis puritatem, atque artem rhetoricam Doletum docuit.

«Simon de Villeneuve a enseigné à Dolet la pureté du style latin et l’art de la rhétorique.»

(Comment., t. I, col. 1178.)

[14] Carm., IV, 2.

[15] Et non Jean de Langeac, comme l’ont dit presque tous les biographes de Dolet, à l’exception du moins inexact, Née de la Rochelle. Voici la source de cette erreur:

Dolet nomme généralement ce personnage Langiacus, ou même Langiachus. Mais il est impossible que le Joannes Langiacus, dont il fut secrétaire à Venise, ne soit pas le Joannes Langiachus, episcopus Lemovicensis, dont il a raconté l’ambassade à la suite de son traité de Officio legati, 1541, in-4o. Le prétendu Jean de Langeac ne pouvait donc être évêque de Limoges en 1541, puisque alors Jean du Bellay en occupait le siége. Aussi, tout ce que Dolet adresse à Joanni Langiaco, doit-il s’entendre de Jean du Bellay-Langey, que l’historien de Thou appelle Joannes Bellaius Langæus.

Jean du Bellay, né en 1492, mort à Rome le 16 février 1560, «estoit, dit Brantôme, un des plus sçavans, éloquens, sages et advisés de son temps; un des plus grands personnages en tout, et de lettres et d’armes, qui fust». Il fut successivement évêque de Bayonne, de Paris, de Limoges, archevêque de Bordeaux, enfin, évêque du Mans. On parla même un instant de l’asseoir sur le trône pontifical, après la mort de Marcel II. Il était cardinal depuis 1535. C’est Jean du Bellay qui, joignant ses efforts à ceux du célèbre helléniste Budé, parvint à obtenir de François Ier la création du collège de France. Rabelais fit quelque temps partie de sa maison, en qualité de médecin.

[16] Baptistam Egnatium, quem Officia Ciceronis et Lucretium interpretantem Venetiis juvenis audivi.

«Battista Egnazio, dont je fus l’auditeur à Venise, dans ma jeunesse, à l’époque où il expliquait Lucrèce et le traité de Cicéron sur les Devoirs.»

(Comment., t. I, col. 1156.)

Egnazio, en latin Egnatius, dont le véritable nom était Giovanni-Battista Cipelli, naquit à Venise vers 1478, et mourut dans la même ville le 4 juillet 1553. Ses leçons attiraient une foule d’auditeurs de tous les pays; on en comptait chaque jour jusqu’à cinq cents et davantage.

[17] Athanase Christopoulo Caminaris naquit, dans le siècle dernier, à Castorie, en Macédoine, ou, suivant d’autres, à Janina, en Epire. Il prit Anacréon pour modèle, sans toutefois le copier servilement. Ses poésies ont obtenu un succès national.

[18] Il l’appelle en latin Helena; mais, comme traducteur, j’ai préféré suivre l’orthographe italienne.

[19] Carm., I, 42.

[20] Amours de Marie.

[21] Œuvres de Millevoye, Paris, Furne, 1833, 2 vol. in-8o (t. I, p. 188).

[22] Jean Voulté, dit Vulteius, poëte latin et professeur à Toulouse, naquit à Reims vers le commencement du seizième siècle. Il mourut le 30 décembre 1542, tué par un homme qui avait perdu un procès contre lui. Ce misérable, pour se venger, le fit tomber dans un guet-apens, et lui porta un coup mortel dans la mamelle gauche. Vulteius avait pris pour modèle Jean Second, auquel il est resté bien inférieur. J’aurai souvent à parler de lui dans le courant de mon travail.

[23] Carm., I, 19.

[24] Voir, dans les Mémoires de Socrate, par Xénophon, le fameux apologue de Prodicus.

[25] Carm., II, 56.

[26] Écoutez encore, à cet égard, la grave parole d’un maître, de celui que Chateaubriand a surnommé l’Homère de l’histoire:

«L’étude sérieuse et calme n’est-elle pas là?... Avec elle on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait à soi-même sa destinée, on use noblement sa vie. Voilà ce que j’ai fait et ce que je ferais encore, si j’avais à recommencer ma route; je prendrais celle qui m’a conduit où je suis. Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans relâche, je puis rendre ce témoignage, qui de ma part ne sera pas suspect: il y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la santé elle-même, c’est le dévouement à la science.»

(Augustin Thierry, Dix Ans d’études historiques, préface.)

[27] Ses vers latins, suivant la remarque de Bayle, ont paru dignes à Gruter d’être insérés dans les Délices des poëtes français; et, ajoute ce judicieux critique, «s’ils ne sont pas excellents, ils sont encore moins dans le degré d’imperfection où Jules-César Scaliger les représente».

Retour en France. — Dolet à Toulouse. — Son premier emprisonnement et son expulsion.

De retour en France avec du Bellay, vers 1530, Dolet poursuivit avec un redoublement d’activité ses chères études cicéroniennes. Déjà nous le voyons recueillir les matériaux qui l’aidèrent depuis à rédiger ses deux immenses volumes de Commentaires sur la langue latine, prodige effrayant de patience et d’érudition.

Absorbé dans cet énorme travail, il avait fini par oublier totalement le soin de son avenir. Ses amis, plus positifs, y songèrent à sa place. Langey, le premier, lui conseilla l’étude du droit, comme un moyen plus direct et moins chanceux que la littérature, d’arriver à une position dans le monde. Humblement docile à des conseils qui lui paraissaient dictés par la sagesse, et ne pouvant prévoir ce qui l’attendait pour les avoir suivis, le pauvre Dolet s’arracha, en soupirant, à ses bienheureux tête-à-tête avec l’antiquité latine, et se rendit à Toulouse, dans le courant de l’année 1531. Le prélat, son protecteur, lui fournit tous les secours pécuniaires dont il pouvait [p. 28] avoir besoin dans cette nouvelle phase de son existence[28].

Toulouse possédait, à cette époque, une école de droit d’une célébrité littéralement européenne. On y voyait affluer, comme à une métropole de lumières, des étudiants de toute langue et de toute patrie. Le concours d’une multitude aussi peu homogène avait nécessité l’établissement d’un certain nombre de sociétés, que composaient respectivement ceux d’une même nation[29]. Les Français et les Aquitains s’étaient organisés d’abord de cette manière; les Espagnols, et successivement tous les autres étrangers, ne tardèrent pas à suivre cet exemple. Une fois ces différentes associations constituées, chacune d’elles s’était choisi un jour pour fêter le saint qui lui servait de patron. De plus, toutes avaient leur chef: à lui seul était dévolu le droit de convocation; il était chargé de défendre, en toute occurrence, les intérêts et les priviléges de ses compatriotes; en un mot, il était leur conseil vivant, leur tribun du peuple, leur défenseur toujours sur la brèche. Par une réminiscence entièrement romaine, les assemblées se faisaient par centuries; et des questeurs, nommés à la pluralité des voix, exigeaient des membres de chaque centurie la cotisation à laquelle ils s’étaient engagés. Le jour de la fête du saint patron, [p. 29] un orateur, élu dans le sein de la société, prononçait un discours, dans lequel il célébrait la mémoire des sociétaires que la mort avait fait disparaître dans le courant de l’année. C’était encore un souvenir de l’âge antique. Songeant à payer un tribut de gloire à leurs compagnons d’armes, aux jeunes braves qu’ils avaient vus succomber à leurs côtés ou à leur tête, sur le champ de bataille de la science, ces héroïques écoliers s’étaient rappelé, sans doute, le discours de Périclès en l’honneur des Athéniens morts pendant la guerre du Péloponnèse.

Ah! je le déclare sans crainte, lorsqu’à la solennelle revue un de ces conscrits de la pensée faisait défaut à l’appel, l’orateur chargé de l’éloge funèbre aurait pu répondre à sa place, comme plus tard on répondait au nom de la Tour d’Auvergne: «Mort au champ d’honneur!»

De telles réunions, comme on le pense bien, éveillèrent vivement l’attention soupçonneuse du pouvoir. Aussi, le parlement de Toulouse saisit-il, avec un empressement inflexible, l’occasion de quelques légers désordres dont les étudiants s’étaient rendus coupables, pour proscrire en masse leurs associations.

Je vous laisse imaginer si, à cette nouvelle inattendue, l’irritation fut grande parmi toutes ces jeunes têtes! Les Français, surtout, se signalèrent par leurs énergiques protestations, par leur véhémence oppositionnelle. Au mépris des sévères injonctions du parlement, ils continuèrent, comme par le passé, l’observance exacte de leurs statuts.

Sur ces entrefaites, notre Estienne arrivait à Toulouse. [p. 30] Sa réputation naissante, la vigueur déjà connue de son caractère, le firent accueillir avec enthousiasme par ses bouillants compatriotes. Presque aussitôt, il fut élu d’une voix unanime orateur de la nation de France: distinction aussi honorable que périlleuse! Impatient de la justifier de prime abord et d’une manière éclatante, il prononça publiquement, le 9 octobre 1532, un discours dont la hardiesse ne tarda pas à lui devenir fatale. Dans cette verte harangue, le jeune et intrépide orateur exaltait les Français avec un patriotisme dithyrambique; tandis qu’en sens contraire, il accusait Toulouse de barbarie, et frondait avec emportement l’acte arbitraire du parlement de cette ville.

«A moins de vivre exilé à l’autre bout du monde, s’écriait-il dans son audacieuse catilinaire, personne n’ignore quelle affluence de jeunes gens et d’hommes de tout âge l’étude du droit attire à Toulouse, des pays les plus divers et les plus éloignés. Et puisque, arrachés des bras qui leur sont chers, ils se trouvent en présence de visages étrangers, puisqu’ils ont quitté le toit natal pour des demeures inconnues, et la société des humains pour celle des barbares (au fait, pourquoi hésiterais-je à les stigmatiser du nom de barbares, ceux qui préfèrent la sauvagerie primitive à la libre pensée qui crée l’homme?); enfin, puisqu’ils ont émigré d’amis à ennemis, le consentement unanime des dieux immortels et des hommes n’approuve-t-il pas que l’amour de la patrie, que cette tendresse réciproque qui date du berceau, s’établisse entre eux de Français à Français, d’Italien [p. 31] à Italien, d’Espagnol à Espagnol? N’ont-ils pas le droit, au nom de cet amour éternel, de s’unir, de s’embrasser, de ne former respectivement qu’un seul corps? Non!... Car là-dessus le parlement s’inquiète, Toulouse tout entière est en ébullition. De là viennent ces tragédies dont nous sommes les héros, de là ces décrets officiels qui nous poursuivent, de là ces sentences prétoriennes qui nous accablent. Et quel est notre crime, après tout? Notre crime, c’est de nous unir, de vivre ensemble comme bons compagnons, de nous secourir mutuellement comme frères. Dieux immortels! dans quel pays sommes-nous? Chez quelles gens vivons-nous? La grossièreté des Scythes, la monstrueuse barbarie des Gètes, ont-elles fait irruption dans cette ville, pour que les pestes humaines qui l’habitent, haïssent, persécutent et proscrivent ainsi la sainte pensée[30]?»

Ce devait être un curieux spectacle que de voir le fougueux humaniste s’agiter sur son estrade, au milieu d’une assemblée silencieuse et stupéfaite; que de l’entendre dérouler, en périodes cicéroniennes, en phrases d’une sonorité toute latine, son acerbe et nerveuse invective. Un témoin oculaire, Simon Finet (Finetius), ami intime de Dolet, nous rendra en quelques mots l’effet inouï que dut produire une pareille scène:

«Comme orateur, écrit-il à Cottereau[31], leur ami [p. 32] commun, notre Estienne est hors de pair. Son débit fait succéder tour à tour la douceur et la gravité; geste éloquent, physionomie expressive, organe d’une souplesse variée comme le sujet, il a tout pour lui. A quoi bon insister là-dessus? Vous l’avez entendu vous-même, tonnant du haut de sa tribune; et vous savez aussi bien que moi quel silence d’admiration planait alors sur tout l’auditoire![32]»

Redoublant d’énergie et de colère, à mesure qu’il avançait dans son discours, s’enivrant pour ainsi dire de ses propres paroles, et comme fouetté sans cesse par le bruit des applaudissements, Dolet continuait en ces termes:

«Ne reconnaissez-vous pas, à cette marque, la grossièreté manifeste, la méchanceté scandaleuse de ces gens-là? Ce foyer de mutuel amour que la nature avive sans cesse dans nos cœurs, ils ont voulu l’éteindre; cette fraternité que les dieux mêmes nous inspirent, ils ont voulu l’étouffer; ce droit de libre réunion que toutes les sympathies nous accordent, ils ont voulu l’anéantir! S’il faut proscrire impitoyablement [p. 33] toute association d’étrangers, pourquoi donc, en vertu d’un arbitraire et d’une tyrannie semblables, ces mêmes associations ne sont-elles point prohibées à Rome et à Venise? Bien au contraire, à Venise comme à Rome, Français, Allemands, Anglais, Espagnols, Dalmates et Tartares, ceux mêmes dont la croyance est diamétralement opposée à la nôtre, Turcs, Juifs, Arabes ou Mores, enfin les représentants de toutes les races du monde, conservent intactes leurs lois et leurs franchises nationales, et se réunissent librement et sans blâme. Malgré la divergence radicale des opinions religieuses, les nations que nous appelons barbares observent envers nous le même droit des gens: les Turcs[33], notamment, laissent les chrétiens s’assembler entre eux sans la moindre opposition; ils ne font violence à personne; ils souffrent que les étrangers s’organisent à part, et leur permettent de se régir eux-mêmes d’après une législation spéciale. Il n’en est pas ainsi des magistrats toulousains: nous pratiquons avec eux la même religion; nous vivons soumis au même gouvernement; nous parlons à peu près la même langue[34]. Eh bien! toutes ces considérations ne les [p. 34] empêchent pas de nous traiter en étrangers, que dis-je? en ennemis! et de nous interdire, contre toute justice divine et humaine, le privilége de l’association, le bonheur de l’amitié. Qui ne verrait dans de semblables actes des hallucinations de gens ivres plutôt que de sobres décisions, des accès de folie furieuse plutôt que des oracles de sagesse? Qu’ils nous produisent donc, ces superbes autocrates qui s’arrogent une autorité absolue dans l’empire du droit, soit une loi des Douze Tables, soit un article des coutumes provinciales, soit un sénatus-consulte emprunté aux cinquante livres des Pandectes ou au volumineux recueil de Justinien, soit un plébiscite, soit un décret prétorien, soit un rescrit de jurisconsulte, soit enfin un édit royal, qui jamais ait prohibé une amicale et honorable corporation[35].»

En s’exprimant de la sorte, l’étudiant orléanais apportait le premier fagot à l’horrible bûcher qui devait le dévorer plus tard. Il y eut contre l’audacieux un déchaînement terrible de la part des amours-propres de province qu’il avait si rudement froissés. Toutes ces laves méridionales débordèrent. Un certain Pierre Pinache (Petrus Pinachius)[36], orateur de la nation d’Aquitaine, se leva lorsque Dolet eut fini de parler, et riposta par un discours aussi violent pour le moins que celui de notre humaniste.

[p. 35] Il défendit, avec cette pieuse fureur dont l’apologiste du bourreau, Joseph de Maistre, a donné tout à la fois la définition et l’exemple, avec cette rage sainte qui n’a pas de nom, l’honneur attaqué des magistrats et des citoyens de Toulouse, et s’efforça de justifier le sénat auguste dont l’irrévérent Estienne avait tenté d’infirmer l’arrêt.

Dolet répliqua, cela va sans dire; il prit corps à corps ce malencontreux Pinache; il le tordit, il le terrassa sous son ironie implacable.

«Tu m’as posé, lui répondait-il entre autres choses, cette question vraiment triomphante: Qui donc s’avise d’attaquer les décrets de notre parlement? Qui donc ose assumer sur sa tête la responsabilité d’un tel attentat? En parlant ainsi, tu as cru me tenir au pied du mur, et me fermer à jamais la bouche. Redoublant alors de haine et de fureur, tu m’as en quelque sorte accusé de haute trahison, de lèse-majesté divine et humaine; et tu as gracieusement conclu, soit à me faire décapiter, soit à me précipiter du haut d’un roc, soit à me coudre dans un sac et à m’envoyer au fond de ta Garonne. Attends, mon brave! je vais te rendre la pareille; seulement, je serai plus humain, plus chrétien que toi. Je te le demande à mon tour, qui donc se pose en défenseur du parlement? Qui donc prétend venger l’honneur de ce noble corps? C’est toi, terrible Pinache!... Approche, valeureux champion! Viens me terrifier sous le double éclair de tes yeux caves et féroces; tourne contre moi ta face de bête fauve, ta barbe de satyre velu; déchire-moi de ta bouche impudente, [p. 36] couvre-moi de ta bave impure; et, pour en finir d’un seul coup, fais-moi traîner dans les cachots de cette bonne ville. C’en est fait! mon arrêt de mort est prononcé; voilà le licteur, voilà le bourreau, voilà l’instrument du supplice... N’est-ce pas à pouffer de rire? Regardez-le bien: nouveau Fabius, enlevé à sa charrue des enfers, il va rétablir les affaires de Toulouse, non plus par la sage temporisation du Cunctator, mais par l’effronterie de sa langue de vipère; nouveau Marcus Tullius, il va sauvegarder contre mon complot catilinaire l’amplitude et l’autorité du sénat. Va, Pinache! pour prix d’un tel exploit, les comices par centuries t’élèveront à la dignité de consul: à toi le triomphe, à toi la statue d’or du Forum. Courage, intrépide Gascon! frappe, redouble, achève-moi. La postérité tombera de stupeur aux pieds de ta gloire; l’admiration du monde entier te portera jusqu’aux cieux; ton nom brillera d’une auréole immortelle, et jamais l’oubli jaloux n’obscurcira de sa rouille tes nobles efforts[37].»

Ce pauvre diable de Pinache avait eu, à ce qu’il paraît, la malheureuse idée de reprocher à Dolet le fanatisme de sa religion cicéronienne. Il aurait mieux fait de se taire.

«Je rirais de bon cœur de toutes tes inepties, lui rétorqua son adversaire avec sa voix cinglante et moqueuse, si je n’avais à rire, avant tout, de la plus grosse, de la plus énorme: je veux parler de la [p. 37] stupidité incroyable avec laquelle, en voulant rabaisser mon mérite littéraire, tu n’as fait que l’exalter par delà toutes mes espérances. Tu as cru m’écraser sous une mortelle injure, en m’appelant un religieux imitateur de Cicéron. Dieux immortels! c’est le plus beau jour de ma vie, que ce jour où ton illustre témoignage me garantit enfin cette gloire, objet de ma plus fervente ambition, dès mon enfance; ce beau rêve, que ma pudeur d’écrivain, que la conscience de mon faible talent me défendaient encore de croire réalisé. Ah! je suis au comble de la joie! Tu m’as accordé le seul but de mes désirs, de mes études, de mes labeurs. De ton propre aveu, mon style paraît calqué sur celui de Cicéron; c’est-à-dire (je n’en demande pas davantage) que je reproduis une ombre de cette perfection souveraine, sans que je prétende, pour cela, rivaliser d’éloquence avec un homme qu’il est bien permis d’admirer, qu’il est tout à fait loisible d’imiter, mais à la taille duquel il est impossible de jamais atteindre[38].»

Désespérant de vaincre Estienne, en continuant de le combattre avec l’arme de la parole, Pinache, pour être plus sûr d’avoir raison, le dénonça au parlement comme séditieux et luthérien; en un mot, si l’on veut bien me permettre d’employer ici l’expression moderne, il le représenta comme un révolutionnaire dangereux. Tout ce que la jalousie littéraire, stimulée par la haine la plus implacable et la vanité la plus profondément blessée, peut ourdir d’ignoble [p. 38] en fait d’artifices et de calomnies, fut mis en œuvre par cet homme et ses acolytes contre l’imprudent Dolet.

Ces lâches menées aboutirent au résultat que chacun pouvait prévoir. Un beau jour, l’orateur de la nation de France se vit appréhendé au corps et conduit dans les prisons de Toulouse, par ordre du juge-mage Dampmartin, le 25 mars 1533.

La Monnoye assurait d’abord que Dolet, à cette occasion, avait été honteusement promené par les carrefours de Toulouse; et il citait, à l’appui de son assertion, la strophe suivante de Dolet lui-même, dans la pièce qu’il adresse au juge-mage Dampmartin:

«Aucun crime n’exigeait que je fusse jeté dans les fers, ni conduit ignominieusement par les carrefours, comme un misérable qui aurait creusé, à coups de poignard, le sein de son père.»

On ne tarda pas à faire sentir au savant dijonnais l’erreur dans laquelle il était tombé; c’est lui-même qui nous l’apprend, avec sa franchise et sa rondeur bourguignonnes:

«Un illustre Orléanois, dit-il, a pris de là occasion de m’écrire que l’endroit de l’ode citée ne marquoit nulle autre injure faite à Dolet, que d’avoir été honteusement conduit par les rues en prison, ce [p. 39] que deux lettres du même auteur à Jacques de Minut, premier président au parlement de Toulouse, confirmoient; dans la première desquelles s’étant plaint de son emprisonnement à ce magistrat, il en obtint un prompt élargissement, dont il le remercia par la seconde, sans que dans l’une ni dans l’autre il ait fait la moindre mention de cette ignominieuse promenade dont j’ai parlé.»

L’auteur de l’article Dolet, dans la Biographie universelle, est allé bien plus loin que La Monnoye, à propos de supposition gratuite et de fantaisie anecdotique. Sans prendre la peine d’en fournir aucune preuve, il affirme gravement que Dolet fut conduit dans les grandes rues de Toulouse, pour y faire amende honorable. Et c’est ainsi que l’on écrit l’histoire... dans la Biographie universelle.

Revenons à notre héros. Le voilà donc entre les mains de messieurs de la justice. Pauvre Estienne! c’est alors que commence pour lui cette longue série d’emprisonnements qui a fait dire à l’un de ses innombrables ennemis, à François Floridus, que la prison était la patrie de Dolet[39].

Sa situation menaçait de devenir critique. Il avait violemment attaqué, dans son dernier discours, les superstitions plus que puériles de la population toulousaine, en s’écriant avec toute son audace de jeune homme:

[p. 40] «Cette ville, qui s’arroge avec tant d’ineptie le monopole de la vraie foi; cette ville absurde, qui se pose en flambeau du catholicisme, examinons, en passant, jusqu’à quel point sa prétention est fondée à cet égard...

«J’invoque ici votre assentiment sincère, continuait-il en faisant un appel direct à ses auditeurs, et je ne crois pas que vous songiez à me démentir, quand je vous dirai que Toulouse en est encore aux plus informes rudiments du culte chrétien, et qu’elle est même entièrement adonnée aux ridicules superstitions des Turcs. Comment qualifier, en effet, cette cérémonie qui a lieu tous les ans, le jour de la fête de saint Georges, et qui consiste à faire neuf fois le tour de l’église sur des chevaux lancés au galop?... Que pensez-vous de cette croix qu’à de certains jours on plonge dans la Garonne, comme pour amadouer un Eridan, un Danube, un Nil quelconque, ou le vieux père Océan? Que signifient ces vœux adressés au fleuve, soit pour en obtenir un cours paisible, soit pour se préserver d’une inondation? Que veulent dire, en été, quand la sécheresse fait désirer la pluie, ces statues de saints, ces magots de bois pourri, que des enfants promènent par la ville?... Et cette ville, si honteusement ignare en fait de religion véritable, cette ville ose imposer à tous un christianisme de sa façon, et traiter d’hérétiques les libres esprits qui n’en veulent pas[40]!...»

De tout cela, il était résulté pour l’étudiant une [p. 41] accusation de luthéranisme, et c’est à quoi, sans doute, il a fait plus tard allusion dans ses Commentaires, t. 1, col. 20, où il s’exprime ainsi:

«Les Toulousains (que les dieux les maudissent, eux et toutes les pestes humaines qui leur ressemblent!) les Toulousains se sont déchaînés auprès du roi, contre le discours dans lequel je tançais leurs superstitions. Ils saisissaient là une superbe occasion de me calomnier, moi, Dolet; mais leur malveillance et leurs criminels efforts ont été facilement reconnus par le roi, grâce à la finesse de son jugement, à son équité souveraine, à la justice toute particulière dont il fait preuve envers les innocents. Il n’a donc pas voulu que leur inique délation fût cause de ma perte. Qui ne serait pas, en effet, écrasé par la fausse accusation des envieux, si le pouvoir ne couvrait les innocents de son égide, et ne veillait à leur honneur et à leur salut? Qui ne serait pas sans cesse sous le coup d’un fléau, qui n’aurait pas toujours sur la tête une calamité suspendue, si la prudence et la sagesse de ceux qui nous gouvernent ne confondaient les viles intrigues des méchants?»

Hélas! on le verra bientôt, l’égide du pouvoir ne protégea pas longtemps notre malheureux Dolet; le sceptre sauveur ne tarda pas à se changer en massue.

Du reste, Estienne avait pressenti lui-même la dénonciation dont il vient de nous parler. En voici la preuve:

«Personne de vous ne l’ignore, disait-il aux auditeurs de son second discours, la révolution dont [p. 42] Luther s’est fait récemment le promoteur dans le sein de la république chrétienne, a soulevé partout de violentes animosités; c’est au point que, vis-à-vis du plus grand nombre, elle ne peut avoir pour fauteurs que des esprits turbulents, et poussés par une détestable manie d’innovation. Vous savez aussi que, plus on s’élève au-dessus du vulgaire par l’intelligence et par le cœur, par le génie et par la science, plus cet ignoble vulgaire est prompt à vous suspecter de luthéranisme. Saisissant cette occasion d’assouvir leur haine contre les studieux et les doctes, que d’érudits illustres les furies de Toulouse n’ont-elles point cherché à faire périr! A cette assertion de ma part, je vois déjà les sycophantes de cette ville grincer des dents contre moi, et couver à mon sujet mille pensées de haine; j’entends déjà leurs atroces menaces; je les sens, je les devine autour de moi, préparant dans l’ombre mon exil ou ma mort[41]!»

L’année d’auparavant, un drame horrible s’était accompli à Toulouse, et une accusation de luthéranisme, analogue à celle qui pesait alors sur Dolet, en avait été l’occasion et le prétexte. Un savant professeur, Jean Caturce, de Limoux, compromis dans sa ville natale à la suite de certains discours qu’il y avait tenus, en 1531, le jour de la Toussaint, avait pris le parti de se retirer à Toulouse, où il obtint presque aussitôt une chaire de droit. La veille du jour des Rois de l’année 1532, quelques amis l’invitèrent à manger avec eux le gâteau traditionnel. Il [p. 43] accepta, mais à une condition; c’est qu’au lieu de crier, suivant l’habitude en pareille circonstance: Le roi boit! ses compagnons de table feraient entendre cette formule, beaucoup plus chrétienne, suivant lui: Jésus-Christ règne dans nos cœurs!

Il exigea, en outre, qu’avant de se séparer, toutes les personnes qui avaient pris place à ce banquet épiphanique d’un nouveau genre, portassent, à tour de rôle, une espèce de toast édifiant. Le sien lui coûta la vie. Parmi les convives, se trouvaient à son insu des affidés de la police toulousaine, qui, au sortir de là, coururent le dénoncer comme luthérien. Caturce, arrêté presque immédiatement, témoigna d’abord quelque faiblesse; il parla même un instant de rétractation. Mais il ne tarda pas à rougir de sa pusillanimité, et maintint hardiment la profession de foi évangélique qui l’avait fait décréter de prise de corps. En conséquence, il fut brûlé vif comme hérétique, sur une des places publiques de Toulouse, au mois de juin 1532.

Je ne surprendrai personne, en ajoutant que la religion officielle ne gagna rien à cet auto-da-fé: au contraire. Caturce était chéri de ses élèves. Plusieurs d’entre eux, témoins de son supplice, furent vivement frappés de l’héroïsme qu’il déploya dans ses derniers moments, et se convertirent à la doctrine pour laquelle ils avaient vu leur régent mourir avec tant de constance.

Rabelais fait allusion à ce tragique événement, dans son Pantagruel, liv. II, ch. V, où il nous dit, en parlant de son héros:

[p. 44] «De là vint à Toulouse, où apprint fort bien à dancer et à jouer de l’espée à deux mains, comme est l’usance des escholiers de ladicte Université; mais il n’y demoura guieres, quand il veit qu’ils faisoient brusler leurs regents touts vifs comme harencs soretz, disant: Jà Dieu ne plaise que ainsi je meure, car je suis de ma nature assez altéré sans me chauffer d’advantaige!»

Voilà bien Rabelais. C’était Dolet le verre en main: in vino... prudentia. Dolet, au contraire, malheureusement pour lui, c’était Rabelais moins son masque bachique.

En effet, comme s’il eût voulu porter au comble l’exaspération des Toulousains à son égard, comme s’il eût pensé que les braves gens n’étaient pas encore assez montés contre lui, le téméraire étudiant les souffleta, pour ainsi dire, dans sa seconde harangue, avec l’apologie de Caturce leur victime. Je vais reproduire tout au long cette nerveuse tirade, en la faisant précéder de son texte; on y reconnaîtra, plus que jamais, cette belle prose latine du martyr cicéronien de la place Maubert, si franche, si spontanée, si profondément empreinte du caractère de l’homme, dans ses accents heurtés et ses rudes négligences:

«Dixisset multa audacter, pleraque esset non moderate locutus, omni scelere coopertus esset, hæreticorum supplicio plectenda admisisset, quem vivum comburi in hac urbe vidistis (nomen mortui prætereo, igne quidem consumpti, sed hic adhuc invidiæ flamma flagrantis): an tamen pœnitenti via ad sanitatem salutemque præcise intercludi debuit? [p. 45] Numquid scimus cujusvis esse hominis errare et labi, nullius nisi insipientis perseverare? An post discussam illius caliginem, dilucescere mox posse diffidendum erat? Quare ex erroris vortice voragineque emergenti, et se ad portum frugemque bonam recipere cupienti, non omnium consensu data est navem inhibendi facultas? Fuit hæc ultima illius vox, et a pontificis sententia, et a senatus judicio capitali provocatio: quam quis probabilem acceptamque haberi debuisse jure ullo inficietur? Profuit tamen nihil post erratum in viam redire voluisse, nec, quæ portus pœnitenti esse solet, mutatio consilii, vitam illi incolumem ab iniquorum immanitate servare potuit. Immemor suo more humanitatis, cujus nunquam particeps fuit, Tholosa, insatiabilem suam crudelitatem exercuit in eo lacerando atque vexando; et in opprimendo exstinguendoque animum explevit, ac oculos pavit suos: hac opinione gloriaque præpostere et absurde superba, se quidem esse in officio, atque adeo ad religionis nostræ dignitatem obnixe incumbere, dum summa injuria pro summo jure utatur, ac, qui in levem aliquam erroris suspicionem ceciderint, aut invidiose criminis alicujus insimulentur, eos aspere crudeliterque vexet, et Christum potius ejurare quam resipiscere, cruciatibus adigat!...[42]»

«Vous avez tous vu brûler vif, ici même, dans cette ville, un malheureux dont je passe le nom sous silence. La flamme du bûcher a dévoré sa dépouille [p. 46] mortelle, mais celle de l’envie s’acharne encore après sa mémoire. Admettons qu’il ait poussé trop loin l’audace de ses discours, qu’il ait presque toujours manqué de modération dans son langage, qu’il ait été scélérat des pieds à la tête, et qu’il ait mérité mille fois le supplice des hérétiques. Devait-on, néanmoins, à l’heure où il faisait acte de repentir, lui fermer brusquement la route vers des idées plus saines, et couper en quelque sorte devant lui le pont du salut? Ne savons-nous pas que tout homme est sujet à l’erreur et à la chute, mais aussi que nul, à part l’insensé, ne persévère dans une faute qu’on lui a fait apercevoir? Une fois dissipées les ténèbres qui enveloppaient son âme, devait-on désespérer d’y voir renaître le jour? Au moment où il s’efforçait de remonter hors du gouffre moral qui l’avait englouti, où il aspirait à rentrer au port de la vérité religieuse, pourquoi n’a-t-il pas eu, du consentement de tous, le droit d’y ancrer son navire? C’est là, du reste, la dernière parole qu’il ait fait entendre lui-même, sa protestation contre la sentence ecclésiastique, son appel de l’arrêt du parlement qui le condamnait à la peine capitale. Pourrait-on soutenir, sans violer toute justice, qu’un tel recours n’était ni fondé ni valable? Mais c’est en vain qu’après son erratum, il a voulu revenir à la bonne voie: la résipiscence, ce port ordinaire du repentir, n’a pu lui sauver la vie; les bourreaux ont accompli leur iniquité. Sourde, suivant sa coutume, à la voix de l’humanité que, du reste, elle n’a jamais entendue, Toulouse a satisfait son insatiable cruauté en déchirant [p. 47] cette victime: il lui a fallu cette proie pour assouvir sa rage, ce supplice pour repaître ses yeux! Dans son absurde jactance, dans son orgueil à contre-temps, elle s’est même vantée d’avoir agi conformément au devoir, et d’avoir maintenu avec zèle la dignité de notre religion. Elle n’a pas vu qu’elle prenait la souveraine iniquité pour la souveraine justice, et qu’en poursuivant avec cette atroce barbarie des infortunés sur qui planait un léger soupçon d’erreur, ou qui se trouvaient victimes d’une envieuse délation, elle les poussait, à force de tortures, non point à se repentir, mais à renier le Christ!...»

Cet anathème lancé au fanatisme religieux, ce long cri d’une indignation vibrante et sympathique, joint aux railleries précédentes contre les superstitions locales, devait achever de représenter Dolet comme un suppôt de Satan, comme un véritable fils de Bélial. Il fut donc réputé décidément, par les bonnes gens de Toulouse, hérétique damnable, luthérien au premier chef, en dépit de toutes ses protestations catholiques. Être luthérien, dans une pareille ville et à une pareille époque, c’était être pour le moins athée ou esprit fort; c’était sentir furieusement la hart ou le fagot. Après les hardiesses inouïes dont il avait émaillé sa seconde harangue, Estienne pouvait parfaitement s’attendre à la mesure de sûreté dont il se vit l’objet, de la part des magistrats toulousains. Heureusement que cette fois sa détention ne fut pas trop longue; il en fut quitte à bon marché. Au bout de quelques jours, il fut relâché par le crédit de Jacques de Minut, premier président du parlement [p. 48] de Toulouse, qui, à ce qu’il paraît, céda en cette circonstance aux chaleureuses sollicitations de Jean Dupin (Joannes Pinus)[43], évêque de Rieux, un des plus dévoués protecteurs de Dolet. Entrons, à cet égard, dans quelques détails.

Le troisième jour de son incarcération, c’est-à-dire le 28 mars 1533, Estienne écrivit au président la lettre suivante:

«Unum jam atque alterum diem hic occludor, nulli neque culpæ affinis, neque criminis cujuspiam gravioris accusatus. Me miserum! existimationi meæ dum animose servio, litteris dum contendo, ad obtrectatorum maledicta dum respondeo, ecce tibi, in carcerem conjicior. Fraudi mihi est, quod cum ornamento, tum præsidio esse debuerat, immodicum virtutis studium. At vero tu quando litteratis omnium cupidissime hactenus adfuisse visus es, obstestor te, Doleto ne desis, et hoc nomine tibi me obligari velis. Ipsum illud quæ abs te suo jure postulent, nulla sunt mea in te officia: observantia certe ea est, cui non id protinus negandum censeas. Prohibeor animi perturbatione ne plura hoc tempore scribam. Ad extremum, obsecro te etiam atque etiam vehementer, hanc nobis molestiam dele, si quidem tanta tua est in eloquentiæ studiosos benevolentia, quantum esse arbitror, prædicantque passim ad unum omnes. Hoc si a te impetrem, studiis nostris non parum consules, [p. 49] et tuæ humanitatis laudem augebis plurimum. Ego tanti beneficii tui memoriam sempiternam præstabo, tibique me mancipio et nexu proprium esse perpetuo profitebor. Vale. Datum Tholosæ, in carcere regio.»

«Me voici en prison depuis deux jours, et pourtant je ne me sens coupable d’aucune faute; nulle prévention grave ne s’élève contre moi. Malheureux que je suis! au moment où je défends ma réputation en homme de cœur, où je combats, la plume à la main, où je réponds aux diatribes de la calomnie, voilà qu’on me plonge au fond d’un cachot. J’ai vu se tourner contre moi la chose même qui devait m’illustrer, que dis-je? me défendre, mon amour sans bornes pour la vertu. Ah! je vous en conjure, vous qui, entre tous, avez chaudement appuyé jusqu’à ce jour les amis des lettres, n’abandonnez pas le pauvre Dolet, et daignez, à ce titre, m’enchaîner à vous par les liens de la reconnaissance. Sans doute, je n’ai pas le moindre service personnel à faire valoir auprès de vous; dans cette occasion, je ne puis invoquer que mon profond respect, et puissiez-vous en tenir compte! Dominé par le trouble de mon âme, je ne puis vous en écrire davantage. Un mot encore, cependant. Je vous en prie, je vous en supplie de toutes mes forces, tirez-moi de ce mauvais pas, s’il est vrai que votre sympathie pour les zélateurs de l’éloquence est aussi grande que je l’imagine, et que tout le monde le déclare, sans exception. Si j’obtiens de vous cette grâce, vous serez le sauveur de mes études, et vous augmenterez encore votre réputation de bonté. Quant à moi, j’éterniserai la [p. 50] mémoire d’un si grand bienfait, et je me reconnaîtrai à jamais votre obligé, votre fidèle serviteur. Adieu. Écrit à Toulouse, dans la prison du roi.»

Dupin soutint cette requête, en adressant de son côté à Jacques de Minut la chaude recommandation que l’on va lire:

«Ego nisi plane compertum haberem, quantopere bonis artibus et præclaris hominum ingeniis studiisque faveas, non scriberem ad te, nec rogarem ut Stephanum Doletum, juvenem rara et excellenti quadam ingenii bonitate præditum, commendatum haberes, eumque in suis periculis summo isto tuo et æquissimo patrocinio defendendum susciperes: quod tamen minime factum iri despero, si hominis doctrinam et eximiam eruditionem cognoveris. Scio enim: te non minus quam me delectabit singularis et incredibilis ejus ingenii dexteritas. Sic habet in promptu, sic velut in numerato linguam latinam possidet, ut ad quamcumque rem si verterit, ad eam potissimum et natus et aptus videatur... Cœperant nuper, inter hunc et Aquitanum nescio quem rhetorem, contentiones litterariæ quædam intercedere, quibus primum ego gaudebam, quod ita utriusque et ali ingenium, et augeri facundiam putabam... Verum, ut video, longe secus accidit. Nam illi factiosis partium suarum studiis incensi, facile a litteris ad arma prosilierunt. Sed in quibus nihil adhuc, ut audio, injuriæ acceptum sit. Doletus tamen conjectus est in carcerem, communique suorum invidia laborat et premitur, atque etiam gravissimo crimine contempti senatus in discrimen vocatur. De quo nolim [p. 51] tecum pluribus agere, ne tibi molestiam afferam. Amicus iste noster, qui ad te litteras meas tulit, faciet te de ea re quam copiosissime certiorem.»

«Si je ne savais parfaitement combien vous êtes favorable aux bonnes études et aux esprits d’élite qui les cultivent, je ne me permettrais pas de vous écrire; je ne vous recommanderais pas Estienne Dolet, jeune homme d’une intelligence rare et supérieure; je ne vous prierais pas de le défendre, au milieu de ses périls, par votre suprême et très-équitable patronage. Pourtant, je ne désespère en aucune façon de vous voir accéder à ma demande, quand vous connaîtrez la science et l’érudition hors ligne de mon protégé. Car, je le sais d’avance: vous ne serez pas moins charmé que moi de sa singulière et incroyable dextérité d’esprit. Il dispose en maître de la langue latine, à tel point qu’il semble né pour tout ce qu’il veut en faire... Il s’est élevé dernièrement, entre lui et je ne sais quel rhéteur aquitain, une discussion littéraire qui m’a réjoui d’abord, dans la pensée qu’ils y trouveraient l’un et l’autre un moyen d’exercer leur talent et d’augmenter leur éloquence... Mais, à ce que je vois, il en est résulté tout autre chose. Entraînés par les passions factieuses qui animent leurs partis respectifs, ces jeunes gens ont bientôt quitté le champ clos des lettres pour courir aux armes. Par bonheur, j’apprends que, jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de malheur à déplorer à la suite de tout cela. En attendant, Dolet a été mis en prison, victime solidaire chargée de payer pour tous. Il est même sous le coup d’une imputation très-grave, [p. 52] puisqu’on l’accuse d’avoir manqué de respect envers le parlement. Assez sur ce chapitre: je craindrais de vous importuner. L’ami commun qui vous remettra ma lettre, vous donnera en même temps les plus amples détails sur cette affaire.»

Je ne m’étonne pas de la sympathie courageuse que ce docte prélat fit paraître alors pour notre Estienne. Il y avait entre eux comme une solidarité de persécution. Écoutons parler Dolet: