Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1916 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden im vorliegenden Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Die Buchnummerierung im Umschlagbild wurde vom Bearbeiter hinzugefügt. Dieses Bild wurde in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.

Liebe·Ehe·Heirat·Geburt·Religion·Aberglaube·

Lebensgewohnheiten·Kultureigentümlichkeiten·

Tod und Bestattung bei allen Völkern der Erde

Bearbeitet auf Grund der Beiträge hervorragender Fachgelehrter

von

Dr·Georg Buschan·

Dritter Band

Mit 477 Abbildungen im Text, 6 farbigen

Kunstbeilagen

und 9 Kunstblättern in Doppeltondruck

Stuttgart, Berlin, Leipzig * Union Deutsche Verlagsgesellschaft

Nachdruck verboten

Alle Rechte vorbehalten

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart

|

|

Seite

|

|

Afrika (Schluß)

|

|

|

Westafrika

|

|

|

Sudan

|

|

|

Das Kongobecken

|

|

|

Amerika

|

|

|

Das arktische Amerika

|

|

|

Das übrige Nordamerika

|

|

|

Mittelamerika und die westindischen Inseln

|

|

|

Südamerika

|

|

|

Europa

|

|

|

Der germanische Kulturkreis

|

|

|

Die romanischen Völker

|

|

|

Die slawischen Völker

|

|

|

Die nichtslawischen Balkanvölker

|

|

|

Die übrigen in Europa vertretenen Stämme:

Lappen, Finnen, Basken, Zigeuner

|

Verzeichnis der Kunstbeilagen

|

|

Nach Seite

|

Zugehöriger

Text Seite |

|

Weib oder Vase?

|

||

|

Ein „Makenge“ genannter Würdenträger der Babende

|

||

|

Die Flötenzeremonie oder Lenya der Hopi-Indianer

|

||

|

Festzug bei einer Posada (Weihnachtsitte in

Mexiko)

|

||

|

Tariana-Indianer vom Rio Negro (Brasilien)

|

||

|

Eingeborenenfrau Südamerikas, die ihr Kind in

einem mit Pelz ausgefütterten, „Shihungju“ genannten Korb auf dem Kopf

trägt

|

||

|

Maskentänzer der Opaina, eines Stammes am

Apaporis River in Brasilien

|

||

|

Bauernhochzeit auf der Alb

|

||

|

Wendische Brautjungfer vor dem

Hochzeitshause

|

||

|

Bauernhochzeit in Oberschlesien

|

||

|

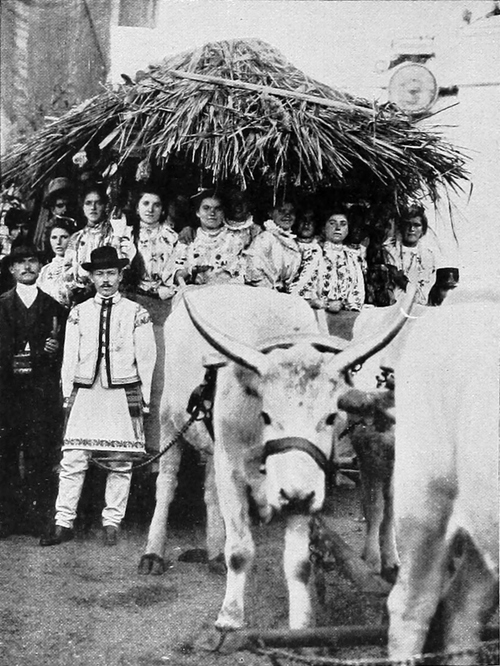

Königsfahrt bei den Slowaken

|

||

|

Braut und Bräutigam aus Wltschnov bei

Ungarisch-Brod

|

||

|

Bojarenhochzeit

|

||

|

Kinderverlöbnis in Griechenland

|

||

|

Totenwache, ein Brauch bei den spanischen

Zigeunern

|

[S. 1]

Westafrika, worunter ich die Küstengebiete vom Senegal südwärts bis zum Kongo verstanden wissen will, wird in der Hauptsache von den westlichen Sudannegern, in seinem südlichsten Abschnitte (Kamerun) auch von Bantustämmen eingenommen. Über diese Unterschichten haben sich in weiter Ausdehnung, aber ungleicher Dichte fremdländische, von Norden und Osten her eingewanderte Elemente gelagert, Hamiten und Araber, so daß stellenweise mannigfache Verschmelzungsprozesse entstanden sind. Diese Zuwanderer waren die Fulbe und die Haussa, von denen in dem Abschnitt Sudan ein wenig eingehender noch die Rede sein wird. Beide Völker haben in den vergangenen Jahrhunderten, die Fulbe im neunzehnten, die Haussa bereits im siebzehnten und achtzehnten, eine große politische Rolle gespielt und mächtige Staaten gegründet, die aber schon längst ihren Glanz eingebüßt haben.

Die wichtigste Gruppe der westlichen Sudanneger sind die Mandingo, eine nach Millionen zählende Menschenmasse, die sich vom Senegal in breiter Zone längs der ganzen Westküste und ihres Hinterlandes bis Togo hinzieht und durch das gemeinsame Band ihrer Sprache (Mandingo) miteinander verbunden wird. Im dreizehnten Jahrhundert bildeten die Mandingo ein mächtiges selbständiges Staatswesen. Zu ihnen zählen als wichtigste Stämme heutigestags die Soninke an der Küste Senegals, die Bambara am oberen Senegal und Niger, die Woluffen zwischen Senegal und Gambia, die Balante in Portugiesisch-Guinea, die Susu in der Rivière[S. 2] du Sud, die Mendi und Timni in Sierra Leone, die Wei und Kru in Liberia, die Aschanti und die Eingeborenen von Dahome, sowie die tschi- und ewesprechenden Stämme, die Yoruba und Timvölker (Tschaudjo, Bassari, Losso, Kaburi und so weiter) an der Gold- und Sklavenküste. Die letzteren rechnet man bereits zu den Guineanegern, zu denen in Kamerun noch die Bali, Bamum, Tikar, Wute, Dschamba, Musgu und Kanuri als die bedeutendsten Stämme hinzukommen würden. Unter diesem Himmelsstriche stoßen wir aber gleichzeitig noch auf die von Süden her zugewanderten Bantu, als deren wichtigste Stämme ich die Fang, Maka, Bakoko (mit den Duala) und Bakundu anführe. Schließlich wären noch Überreste der Zwergvölker (Bangielle) in Südkamerun zu erwähnen.

Der Typus (Abb. 2) der westafrikanischen Neger gleicht im allgemeinen dem der Sudan- und Bantuneger, wie wir ihn bereits geschildert haben, so daß wir von einer Wiederholung hier absehen können. Natürlich hat er durch die langjährigen Vermischungen mit den Fulbe und Haussa, desgleichen mit den in früheren Jahrhunderten eingewanderten Portugiesen vielfach eine Veränderung, oft genug zu seinem Besten, erfahren.

Die Bekleidung der westafrikanischen Neger ist je nach dem Grade, in dem sie von der europäischen Kultur beeinflußt worden ist, eine ganz verschiedene. Im Inneren gehen die Männer noch vielfach im paradiesischen Zustande einher, auch die Frauen, wenn man von Schmucksachen, die sie sich umhängen, absieht (Abb. 3 und 4). Meistens aber tragen sie schon einen kleinen Schamschurz; die Kinder pflegen indessen meistens ganz nackend zu erscheinen. An der Küste dagegen bedeckt man sich den Körper bereits in größerer Fläche mit Umhängen oder Tüchern (Abb. 5) nach Art einer Toga (Abb. 6 und 7), vielfach hat man sich auch bereits der europäischen Kleidung angepaßt (Abb. 9) und macht selbst die neuesten Moden mit; so aufgeputzte Schwarze wirken geradezu lächerlich.

Schmuck wird allenthalben getragen in Gestalt von Schnüren aus Perlen oder Metallreifen um Hals, Arme und Leib (Abb. 8, 10 und 12). Auch begegnen wir vielfach der Ausdehnung der Lippen und der Ohrläppchen durch Einführung immer stärker werdender Gegenstände, bis sie ganze Scheiben zu halten[S. 3] vermögen (Abb. 15 und 16), die öfters mit Samenkörnern, Perlen und Zinnauslagen verziert sind. Ebenso wird verschiedentlich auch Nasenschmuck (Abb. 11), Perlen, Korallen, Vogelklauen und so weiter, getragen. Sehr beliebt sind Tatauierungen, sowohl im Gesicht wie auch am Körper. Diese Muster, die entweder in feinen Punkten oder in Strichen bestehen (Abb. 3, 4, 13 und 14), dienen teils als Stammes- oder Herkunftsabzeichen, teils als Kennzeichen bestimmter Lebensabschnitte. Bei vielen Stämmen beginnt man mit der Tatauierung bereits in der Kindheit und fügt aus bestimmten Anlässen (Reifezeit, Hochzeit) neue Muster hinzu. Bei den Haussa vermag man aus den Tatauierungszeichen herauszulesen, welcher Stadt sie entstammen und welches Gewerbe sie betreiben. Die größeren Einschnitte in die Haut werden vielfach durch Einreiben verschiedener Mittel an der frühzeitigen Heilung gehindert, so daß mit der Zeit aus ihnen daumendicke Narben hervorgehen, was um so leichter zu erreichen ist, als gerade bei den Schwarzen die Haut große Neigung bekundet, üppig zu wuchern (Keloidbildung; Abb. 17). Ganz eigenartig und abwechslungsreich sind die Haarfrisuren der Neger, im besonderen derer von Kamerun, so daß es unmöglich ist, sie im einzelnen vorzuführen (Abb. 18 bis 27).

Alle Stämme Westafrikas haben bereits eine seßhafte Lebensweise angenommen. Sie wohnen entweder in runden Hütten, die aus aufeinandergeschichteten kreisförmigen Ringen aus Lehm aufgebaut sind und ein Kegeldach tragen (Abb. 30), oder in rechtwinkligen Giebeldachhäusern beziehungsweise in Übergangsformen zwischen beiden. In einzelnen Gebieten finden sich die Gehöfte (Hütten und Wirtschaftsgebäude) durch eine gemeinsame Umfassungsmauer zu einer Art Festung umgewandelt (Abb. 29). Die einzelnen so in sich geschlossenen Gehöfte sind wieder durch Löcher in den Mauern miteinander verbunden, so daß auf diese Weise wirkliche Labyrinthe entstehen. In Togo haben diese festungsähnlichen Anlagen eine besondere Form angenommen, die der Tambermaburgen. Dieselben sind dadurch gekennzeichnet, daß man zwei solcher umfriedigter Gehöfte aufeinander gesetzt hat, von denen das untere die Wirtschafts-, das obere die Wohnräume enthält (Abb. 28). Der Aufgang zu den Plattformen erfolgt auf Stiegen aus Lehm oder auf ausgehauenen Baumstämmen. — Als Erwerbsquelle der Neger steht der Feldbau im Vordergrund, daneben wird aber auch vielfach noch Viehzucht getrieben und ganz allgemein die Jagd (Abb. 31). An der Küste erstreckt sich diese auch auf das Wasser. Jedoch entwickeln die Neger auch eine gewerbliche Tätigkeit. Ehe europäische Erzeugnisse Eingang fanden, war die Hausindustrie in hoher Blüte, aber auch jetzt noch wird in mancher Hinsicht Bemerkenswertes[S. 4] geleistet. Die Eisengewinnung und Schmiedekunst ist ein in Afrika bodenständiges Handwerk; ebenso erfreuen sich Weberei und Töpferei ziemlicher Verbreitung. — Auch auf gewissen Gebieten der bildnerischen Kunst besitzen die westafrikanischen Neger eine große Geschicklichkeit. Berühmt sind die Bronzearbeiten und Elfenbeinschnitzereien aus Benin; die Aschanti sind vorzügliche Goldschmiede, die Yoruba Elfenbeinschnitzer.

Die Nahrung bieten den westafrikanischen Negern die Erträge des Feldbaus und der Jagd. In früheren Zeiten war auch Menschenfleisch eine wichtige Nahrungsquelle verschiedener Stämme, im besonderen der Wute und der Maka Kameruns. Während die meisten Kannibalen sich auf das Verzehren erschlagener Feinde beschränkten, mästeten die Maka ihre Opfer planmäßig, ja sie verkauften sogar ihre eigenen Eltern, wenn sie alt und arbeitsunfähig geworden waren, an Stammesgenossen. Sie wurden von diesen wie ein Stück Vieh gemästet und, wenn sie genügend Fett angesetzt hatten, zur Schlachtbank geführt, geköpft und sodann mit Wohlbehagen verzehrt. Als besondere Leckerei galten das Gehirn und die Augen. Die fetten Fleischteile wurden am offenen Feuer geröstet, die mehr trockenen dagegen geräuchert und aufbewahrt. In Sierra Leone bestand in früheren Zeiten eine geheime Gesellschaft, die bei ihren Zusammenkünften den Kannibalismus ausübte. Zu diesen wurde von den Mitgliedern irgendein harmloser Nachbar, Verwandter oder Sklave mitgebracht, in der Versammlung getötet und verspeist. Die Zusammenkünfte fanden zu Ehren des Fetischs Boffima statt, der in Gestalt einer großen Fruchtknolle (von der Form eines Straußeneis) verehrt wurde. Diese war mit einer geheimnisvollen Masse angefüllt und mit Leopardenhaut überzogen, die von Zeit zu Zeit mit Menschenfett eingesalbt werden mußte, damit der Fetisch seine Wunderkraft behalte.

Was die religiösen Verhältnisse der Westafrikaner anbetrifft, so hat vielfach unter ihnen, besonders im Sudan, der Mohammedanismus seit langem Anhänger gefunden, wodurch natürlicherweise die Gebräuche des einheimischen Kultus im allgemeinen dem Untergange geweiht sind. Dessenungeachtet haben sich dieselben verschiedentlich meist im geheimen, aber auch öffentlich, weitererhalten. Sogar für den zum Islam bekehrten Haussa ist die Welt mit allerlei Geistern oder Bori bevölkert, die seiner Ansicht nach meistens bösartig sind oder doch immerhin bei der geringsten Herausforderung Unheil anrichten, weswegen er bemüht ist, sie zu versöhnen[S. 6] (Abb. 1), oder wenigstens darauf bedacht, alles zu vermeiden, was ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenken könnte. Die meisten dieser Bori sind Krankheitsgeister, manche von ihnen möglicherweise durch die Araber eingeführt, viele dagegen altheidnischen Ursprungs. Eine große Rolle spielten unter ihnen der Geist, der das Fieber, sowie der, der die Pocken schickt oder mitbringt. Die Abwehrmaßregeln (Abb. 33), die zum Beispiel die Neger der Goldküste gegen die Einführung der Pocken anwenden, sind besonders interessant. Zum Schutze gegen diesen Geist, der wie ein schleichendes Tier die Krankheit besonders bei Nacht ins Dorf bringt, stellen sie am Eingang desselben einen Wächter auf, aber nicht in Gestalt einer lebenden Person, sondern eines Amaga, das ist eines Idols, das ein auswärtiger Künstler der Dorfgemeinde auf ihre Kosten anfertigt. Kommt das Pockengespenst nun bei Nacht daher, dann stößt es auf diesen unter einem kleinen Dache sitzenden Wächter, erschrickt und kehrt um. Außerdem stellt man am Eingang zum Dorfe einen oder mehrere, etwa einen Drittelmeter hohe Zäune quer über den Weg, über die der Geist stolpern und gleichfalls durch Schreck zum Rückzug gezwungen werden soll. Auch kommt es vor, daß man allen mit tiefer Stimme krähenden Hähnen des Dorfes den Hals umdreht in der Meinung, daß dann der Pockengeist, wenn er am frühen Morgen beim Dorfe vorbeikommt, nicht mehr durch das Krähen auf dasselbe aufmerksam gemacht werden könne. Noch kindischer ist ein anderes Mittel, um die Aufmerksamkeit des Gespenstes abzuwenden, nämlich das Wuchernlassen des Grases auf den Hauptwegen, die zum Dorfe führen. Auf jedem vielbegangenen Wege pflegt der Graswuchs nur sehr gering zu sein. Findet der Pockengeist nun, daß ein Weg mit Gras bewachsen ist, dann nimmt er an, daß derselbe nicht begangen worden sei, somit auch zu keiner Ortschaft führen könne; er geht also vorüber.

Um auf die schon genannten Bori zurückzukommen, so gibt der Haussa, der Anhänger des Islams ist, wohl zu, daß Allah über allem stehe und die Bori ohne seine Erlaubnis nichts ausrichten können; trotzdem glaubt er auf der anderen Seite wieder recht häufig, daß Gebete an sie von mehr Erfolg begleitet seien als an Allah unmittelbar. Die Bambara glauben auch an einen [S. 8]allerhöchsten Gott, Allah, den Schöpfer und Beherrscher der ganzen Welt, dann weiter noch an Engel und schließlich noch an Gnena oder Dschinn, die in ganz derselben Weise wie die Menschen leben, sich freuen und leiden. Sie sind Allah untertan und können ebensowenig wie die Bori ohne seinen Willen etwas unternehmen; dessenungeachtet gelten sie in anderer Hinsicht doch auch wieder für allmächtig, weswegen die Bambara ihre Bittgesuche unmittelbar an sie richten. Endlich kennt derselbe Volksstamm noch die Gna oder Boli; es sind dies sehr böse Geister, die in beständigem offenen Widerspruch zu Allah stehen, weswegen dieser sie zum Flammentod verurteilt hat. Man stellt sie sich als ganz schwarz und häßlich sowie mit Hörnern versehen vor. Diesen bösen Geistern werden Hühner und Ziegen als Opfergaben dargebracht, und außerdem wird aus solchem Anlaß Bier in Unmenge vertilgt.

Auch das Christentum hat verschiedentlich an der ganzen Küste Westafrikas Fuß gefaßt, und zwar bereits seit einer Reihe von Jahrhunderten, seitdem nämlich im fünfzehnten Jahrhundert die Portugiesen von den Kanarischen Inseln aus ihre Entdeckungs- und Eroberungsfahrten längs der Küste ausdehnten. Dieser Umstand dürfte auch dazu beigetragen haben, daß wir verschiedentlich in der Religion der heidnischen Stämme Westafrikas Anklänge an die christliche Lehre finden, vor allem immer wieder auf die Verehrung eines höchsten Wesens stoßen, das zumeist für den Schöpfer und Lenker des ganzen Weltalls gilt, für gewöhnlich mit guten Eigenschaften ausgestattet ist und als der Herr über andere, mehr oder minder zahlreiche, niedere oder örtliche Gottheiten angesehen wird. Die Ibo benennen dieses höchste Wesen mit Chuku, die Edo mit Osa, die südlichen Stämme der Goldküste mit Bobowissi, die Akposo in Togo mit Uwolowu, die Ewevölker mit Mawu, die Analeute mit Buku, die Bakoke in Kamerun mit Ololume und so weiter; die Ekoi verehren sogar zwei höchste Gottheiten: Obassi Osaw (das heißt der vom Firmament) und Obassi Nsi (das heißt der von der Erde). Außer diesen Hauptgottheiten werden von den westafrikanischen Negerstämmen noch niedere Gottheiten, meistens die Vorfahren, auch besondere Schutzgottheiten, sowie zahlreiche[S. 10] Geister verehrt. Gerade die Geisterverehrung hat in Westafrika einen solchen Umfang wie wohl nirgends angenommen (Abb. 32, 34, 35, 36 und 38). Man bezeichnet diese Art von religiöser Anbetung als Fetischismus. Ein Fetisch (von dem portugiesischen Worte feitiço = Amulett abgeleitet) ist kein wirklicher Gott oder Götze, auch keine Seele eines Ahnen, sondern ein Geist, der in dem betreffenden Gegenstande, der dann auch seinerseits Fetisch genannt wird, lebt, ein Zaubermittel, das mittels desselben seine Wirksamkeit entfaltet (Abb. 39). Die westafrikanischen Neger halten nämlich jeden beliebigen, für uns unbelebten Gegenstand für beseelt von einem Geiste und treiben mit Hilfe eines solchen Zauberei. Zu einem Fetisch kann also jeder beliebige Gegenstand gemacht werden; dementsprechend begegnen wir darunter den nach unseren Begriffen sinnlosesten Dingen. So bestand der Hauptfetisch der Adele in Pereu (Togo) aus einem kleinen Holzschemel, an dem mit Hühnerblut angeklebte Vogelfedern saßen und kleine Metallglocken hingen. Des Fetischs Boffima in Sierra Leone, einer mit Leopardenhaut überzogenen Knollenfrucht, gedachten wir bereits auf Seite 4. Der Fetisch Legba, der vielfach in Dahome und in den Eweländern angetroffen wird und für ein sehr wirksames Zaubermittel zur Erhöhung der Liebeslust und der Zeugungskraft gilt, stellt eine ganz roh geformte sitzende Figur mit auffällig entwickelten Geschlechtsteilen vor. Bei einer Frau der Goldküste, deren Fetisch die Schuld an dem Tode mehrerer Verwandten beigemessen wurde, fand sich unter ihrer Haarfrisur eine kleine kupferne Pfanne mit einem Lehmkloß, in dem Papageienfedern steckten. Ein besonderes Interesse dürften die Fetische der Loangoküste beanspruchen. Es[S. 11] sind dies menschliche, auch wohl tierische Figuren aus Holz, die meistens an ihrer ganzen Oberfläche mit Bandeisenstücken oder Nägeln gespickt erscheinen (Abb. 40). Dieses Einschlagen der Nägel verfolgt einen doppelten Zweck. Einmal will derjenige, der diese Maßnahme an dem Fetisch vornimmt, dadurch seine Unschuld beweisen; er schwört gleichsam bei seinem Fetisch. Der Geist im Holze soll die durch das Einschlagen entstehenden Schmerzen genau wie ein Mensch fühlen und würde sich an dem Betreffenden, der sie ihm zufügte, falls er einen Meineid geschworen hätte, rächen, weil er ihm dann frevelhafterweise Schmerzen bereitet hätte. Im anderen Falle, wo es sich darum handelt, einen Dieb oder Mörder zu bestrafen, will man den Geist durch den ihm beigebrachten Schmerz dazu zwingen, den Dieb oder Mörder zur Strafe zu ziehen.

Es fällt sehr schwer, sich über die sehr verwickelten religiösen Verhältnisse der westafrikanischen Neger Klarheit zu verschaffen. Dadurch, daß sie alles, was sie umgibt, für belebt halten und unter diesen unzähligen übernatürlichen Kräften höhere und niedere Gottheiten unterscheiden, wird die Sache sehr verwickelt. Neben den Hauptgottheiten kennt man noch unzählige Scharen von Geistern, Ahnengöttern, lokalen Haus- oder Schutzgottheiten und dergleichen. Bald werden diese als Menschen, bald als Tiere oder als menschenähnliche, phantastische Ungeheuer gedacht. In der Nähe von Nsan im Ekoilande befindet sich ein kleiner See, der von den Geistern verstorbener Ekoi in Gestalt zahlreicher Krokodile und Schlangen bewohnt sein soll. Der besondere Schutzgott der Aschanti heißt Tando; er unterrichtet die Stammesmitglieder von den geheimen Anschlägen ihrer Feinde. Früher pflegte er sich gelegentlich in die Gestalt eines Knaben zu verwandeln und sich dann von den Feinden gefangennehmen zu lassen; sobald er auf diese Weise in ihr Land gekommen war, verwüstete er es durch die Pest, die er mitbrachte. Ihm ist die Treiberameise heilig. Dagegen stehen die Krokodile unter dem Schutze seiner Frau Katarwiri, eines Flußgeistes, der als sehr boshaft und fett geschildert wird. Ein sehr gefürchteter Geist der Aschanti ist der Sasabonsum, ein rotes Ungeheuer, das unterirdisch in den Tiefen der Wälder haust an den Stellen, wo die Erde rot ist, oder auch in Baumwollbäumen. In boshafter Weise überfällt es die Wanderer, nimmt sie gefangen und verzehrt sie; die rote Erde rührt von ihrem Blute her. Es wirft auch Bäume um, damit dadurch die[S. 12] Vorübergehenden erschlagen werden, hebt die Erde auf, damit die auf ihr stehenden Häuser umfallen, und treibt noch andere Grausamkeiten. — Der Kultus, den man diesen zahlreichen Göttern widmet, um sie bei guter Laune zu erhalten oder wieder zu versöhnen, ist im allgemeinen derselbe, wie wir ihn bereits bei anderen Naturvölkern kennen gelernt haben. In der Hauptsache sind es Opfer, die man ihnen darbringt in Gestalt von Lebensmitteln, zum Beispiel Getreide, Getränke, Hühner, Ziegen, seltener Rinder, Palmöl und so weiter (Abb. 75). Man schlachtet die Tiere für gewöhnlich und bestreicht mit ihrem Blute die Idole, die die Götzen darstellen sollen, reibt diese auch mit Öl ein, oder man stellt die Opfer vor ihnen auf. Die Frauen der Ibo bringen am Jahresschluß dem Aro, der Gottheit des Jahres, alte Töpfe, Kleider, Körbe und so weiter dar, in dem Glauben, daß sie damit Schmerzen, Krankheit und Unglück im kommenden Jahre von sich abwenden können. — In Dahome macht die Schlangenanbetung den wichtigsten Teil der Religion aus; die Pythonschlange gilt als das Sinnbild des Glücks und des Gedeihens. Es gibt unter der dortigen Bevölkerung verschiedene Priestersekten, in die jedes Kind, das mit einem dieser Kriechtiere in Berührung gekommen ist, aufgenommen werden muß. Auch dem Ozean bringt man Opfer in Gestalt von Getreide, Muschelgeld und Palmöl, früher brachte man ihm aus wichtigen Anlässen auch Menschenopfer dar. Die letzteren wurden — heutzutage wird dieser scheußliche Brauch wohl kaum mehr geübt — in kostbare Gewänder gekleidet und aus einem Kanu einfach ins Wasser geworfen. Auch dem bösen Geiste Sasabonsum wurden vormals von den Aschanti nach einem Erdbeben Versöhnungsopfer in Gestalt von Menschen dargebracht; beim Wiederaufbau der Häuser wurde zur Aufführung der Fundamente Menschenblut benutzt. Ganz besonders schrecklich ging es aber in dem früheren Königreich Benin im Bereiche des Nigerdeltas zu. Hier wurden den Gottheiten der Sonne, des[S. 13] Regens und der Jahre Menschenopfer dargebracht, und zwar in solchen Massen, daß man geradezu von Menschenschlächtereien sprechen konnte. Nach den Schilderungen von Augenzeugen besaß in der Blutstadt Benin jeder Häuserblock eine tiefe Grube voll abgeschlachteter Leichen und Sterbender. Überall fand man Menschenopfer umherliegen und namentlich Gekreuzigte an besonderen Baumgerüsten hängen oder begegnete ihren Schädelresten oder wenigstens Blutspuren an der Landstraße. Auch beim Tode eines Häuptlings oder wenn man ihm später einmal ins Jenseits Nachricht von seinen Angehörigen geben wollte, wurden Tausende von Opfern hinüberbefördert. Im Jahre 1897, nachdem der letzte König von Benin eine englische Gesandtschaft hatte niedermetzeln lassen, wurde die Stadt im Sturm genommen und den geschilderten Unmenschlichkeiten ein Ende bereitet.

Die Leitung des Kultus liegt in der Regel in den Händen des Familienoberhauptes oder des Dorfhäuptlings; vielfach ist sie aber auch Sache einer besonderen Gruppe von Menschen, der Priester oder Medizinmänner (Abbild. 37, 41, 43 u. 44). Ihnen fällt ferner die Aufgabe zu, Regen zu erzeugen beziehungsweise abzuwehren, und Krankheiten zu heilen (Abb. 42), oder diejenigen Personen ausfindig zu machen, die Trockenheit oder Krankheit verursacht haben. Vielfach bedienen sich diese Männer wirklicher Medizinen, deren gute Wirkung sie durch Erfahrung kennen gelernt haben, häufiger jedoch zahlreicher Zaubermittel, die aus den verschiedensten Bestandteilen zusammengesetzt sind, Teilen von Pflanzen und Tieren, auch vom menschlichen Körper, die oft zu Asche verbrannt und zu Brei gerührt dem Kranken entweder eingegeben oder auf die leidenden Körperteile gestrichen werden, auch, in ein Säckchen genäht oder in ein Ziegen- oder Antilopenhorn (Abb. 45) sowie in kleine Kalabassen gefüllt, als Amulette zu tragen verordnet werden. Der Glaube an die Wirksamkeit dieser Mittelchen hängt mit den fetischistischen Anschauungen der Neger zusammen. Dieser Glaube an die Geister hat auch zur natürlichen Folge, daß man bestimmten Männern und Frauen die Fähigkeit, mit übernatürlichen Wesen zu verkehren, in höherem Grade zuschreibt als ihren Mitmenschen, wodurch sie imstande sein sollen, Unglück, sogar den Tod über diese zu bringen, wenn sie sich der Hilfe solcher Geister bedienen. Aufgabe der Priester ist es nun auch, diese Zauberer (Abb. 46) ausfindig zu machen, desgleichen[S. 14] Verbrecher und Diebe, sowie die Zukunft vorauszusagen. Die der Zauberei Beschuldigten müssen sich natürlich einem Gottesurteil unterwerfen, das in ganz Westafrika in dem Hinunterschlucken eines Gifttrankes vor versammelter Menge besteht. Gibt der Angeschuldigte den Trank wieder von sich, dann wird dies als ein Zeichen seiner Unschuld angesehen, er wird gleichsam zur Entschädigung mit einem Gelage und Tanz gefeiert; der Ankläger hat seinerseits die Kosten dafür zu tragen und an den unschuldig Verdächtigten eine Buße zu zahlen. Wird der Angeklagte nach dem Genusse des Giftes krank, ohne aber wirklich zu sterben, dann betrachtet man ihn mit einem gewissen Argwohn und verweist ihn aus dem Dorfe; naht sich ihm aber schließlich der Tod, dann gilt er für gewiß überführt, und die Medizinmänner pflegen dann oft das Erwünschte, nämlich sein Ende, herbeizuführen. Bei geringeren Verbrechen besteht das Ordal darin, daß der Verdächtigte aus einem Gefäß mit siedendem Öl einen Ring herausgreifen muß. In Nigeria wird ein eigentümliches Verfahren angewendet, um gestohlene Sachen ausfindig zu machen, das bis zu einem gewissen Grade an ein Gottesurteil erinnert. Man tut in ein Gefäß eine kleine Schüssel mit Muschelgeld und anderen Abzeichen des Akekultus hinein und läßt es von einem Mädchen auf dem Kopfe in der Ortschaft umhertragen; der Besitzer des verloren gegangenen Eigentums geht mit und klingelt seinen Verlust aus, wobei er singt: „Den, welcher mein Huhn (zum Beispiel) genommen hat, mögen die Götter töten, wenn er es mir nicht zurückbringt.“ Gewissen Klassen von Medizinmännern bleibt es überlassen, Zauberer und Hexen sowohl ausfindig zu machen als auch zu bestrafen. Bei den Grebo in Nigeria besteht ein besonderer Bund, der Kwi-iru, dessen Zweck die Bestrafung solcher Personen ist, die anderen durch einen Fetisch Unglück zufügen. Das Haupt des „Geheimbundes von Kindern heimgegangener Geister“, worunter allerdings nur Erwachsene verstanden werden, oder der Vater dieser Vereinigung ist nur den Mitgliedern[S. 16] bekannt; wenn er öffentlich erscheint, ist er gut vermummt, so daß er von niemand erkannt werden kann. Die Mitglieder des Kwi-iru wirken für gewöhnlich des Nachts; wo sie gerade einen vermutlichen Missetäter antreffen, da nehmen sie ihn gefangen und zwingen ihn am anderen Morgen, die Probe zu bestehen.

Damit sind wir zu dem Kapitel der Geheimbünde (Abb. 47 und 48) gekommen, die sich gerade in Westafrika einer ungeheuren Verbreitung erfreuen. Besonders Sierra Leone und Kamerun bilden gleichsam die Mittelpunkte dieser Bünde, über deren Einrichtungen es äußerst schwer hält Näheres zu erfahren, in Anbetracht der großen Verschwiegenheit, die ihre Anhänger üben. So viel indessen ist über die Ziele dieser Gesellschaften bekannt geworden, daß sie teils politische Absichten verfolgen sollen, wie die in Kamerun, teils die Erziehung der Knaben und Mädchen fördern sollen, teils auch mit dem Totenkult in Verbindung stehen oder auch nur profanen Zwecken dienen, wie zum Beispiel Tänze aus besonderem Anlaß aufzuführen, wie bei den Bakongo und Ukuku. Die Einrichtung der Geheimbünde an der westafrikanischen Küste kann auf ein hohes Alter zurückblicken, denn bereits 1668 erwähnt der Geograph Dapper ähnliche Gebräuche für die Eingeborenen der Pfefferküste.

In Sierra Leone sind die beiden wichtigsten Geheimorden der Mendi der Porobund für die Männer und Knaben und der Bundubund für die Frauen und Mädchen. Es sind beides gleichsam vereidigte Brüder- beziehungsweise Schwesterschaften, deren Geschäfte mit unbedingter Geheimhaltung von seiten der Mitglieder geführt werden; aber gelegentlich treten diese doch an die Öffentlichkeit, so daß es den Forschungsreisenden möglich gewesen ist, sogar photographische Aufnahmen von ihnen zu machen.

Der Porobund beherrscht das ganze einheimische Leben im Lande der Mendi; früher war seine Macht nahezu unbegrenzt. Ähnlich wie im Mittelalter vor der Heiligen Feme, so konnte vor seinem Gerichtshof jeder Mensch verhört und verurteilt, das Urteil sogleich an ihm vollstreckt und seine Leiche im „Porobusch“ begraben werden, ohne daß die Außenwelt etwas von den Einzelheiten des Falles erfuhr. Bei den Versammlungen der Porobrüder, die man in einer Lichtung des Waldes im Porobusch dicht bei der Stadt abhält, werden alle Fragen politischer und sozialer Natur erörtert und erledigt. Zu ihnen haben nur vollberechtigte Mitglieder Zutritt, die sich zuvor einer strengen Belehrung von seiten des Ordens haben unterziehen müssen. Man unterscheidet drei Grade, den Yuira oder „ein Wort“ für die unteren Klassen, den Binni und Missi für mohammedanische Mauren und für „Teufelsmänner“ und als höchste Stufe den Kaimahun oder Häuptlingsgrad. Der letztere ist der Ausgangspunkt aller Porovorschriften; in seinem Hohen Rat kommt das Porokabinett zu den Beschlüssen, die die unteren Grade auszuführen haben. — Da die Mendi keine Schriftsprache kennen, so bedienen sie sich als Verständigungsmittel vertrauenswürdiger Boten, Wjas genannt; solche sind stets in der Porobrüderschaft anzutreffen, deren sämtliche Mitglieder auf „Landesmedizin“ vereidigt wurden, in dem Sinne, daß diese für sie verhängnisvoll werden solle, falls sie irgendein Geheimnis verrieten.

Die heranwachsenden jungen Leute treten entweder dem Poro- oder Bundubund bei, je nach ihrem Geschlecht. Ihre Aufnahme geht unter der größten Geheimnistuerei in der Abgeschlossenheit eines besonderen Poro- oder Bundubusches vor sich. Die Ausbildung, die für die Aufnahme in den Bund erforderlich ist, kann auf jeder Altersstufe zwischen sieben und zwanzig Jahren vorgenommen werden, dauert aber nur wenige Monate. Ein Knabe besitzt keinen eigentlichen Namen, bevor er in den Porobusch geht; er erhält einen solchen erst bei der Aufnahme. Zum Zeichen dessen wird er auf beiden Seiten längs des Rückgrats mit einem Grätenstichmuster gezeichnet, das er beständig trägt, so daß man ein Poromitglied sogleich daran erkennen kann. Die Aufnahmeförmlichkeiten (Abb. 49) erfordern viel Strenge und Entsagung; doch wird den Adepten gelegentlich auch eine Erholung außerhalb des Busches ermöglicht, für gewöhnlich in Form einer Tanzerei in der nächstgelegenen Stadt.[S. 19] Die letzte Aufnahmeförmlichkeit heißt „den Teufel austreiben“. Der Poroteufel befindet sich, wie man behauptet, im Busch, und die Knaben müssen ihn, da er, obwohl auch nur ein Mensch, mit allerlei zauberischen Kräften ausgestattet sein soll, auf eine bestimmte Art vertreiben, bevor sie den Busch verlassen dürfen. Daher drehen sie am festgesetzten Tage ein langes Seil aus dem den Poro versinnbildlichenden Farn „Kane“ und leiten es während der Nacht aus den oberen Zweigen eines Baumes im Busch auf die daneben stehenden Bäume. Die Bewohner der Stadt und der umliegenden Dörfer werden durch großes Geschrei aufgeweckt, das Seil wird ihnen gezeigt und gleichzeitig mitgeteilt, daß an ihm der Teufel sich zum Firmament begeben habe. Die Knaben gehen dann in der Stadt umher und werden nach weiteren geheimen Zeremonien Mitglieder des Poroordens.

Der Binni (Abb. 50) ist der zweite Grad des Bundes; der Zutritt zu ihm steht den Mohammedanern offen. Der Teufel dieses Grades ist ein ganz besonders mächtiger, da er in einer Person den Fetischeinfluß des Heiden mit der Magie des mohammedanischen Mauren vereinigt. Dementsprechend ist auch seine Tracht zusammengesetzt. Der Körper ist von einem langen Gewand aus Pflanzenfasern umhüllt, der Kopf von einer Kappe aus Haut; das Gesicht ist gänzlich durch sie verdeckt, ein paar kleine Löcher ermöglichen jedoch das Durchsehen. Neben am Kopfe stehen ein paar Seitenklappen ab. Soweit geht der Ausputz auf heidnische Beeinflussung zurück. Dazu treten dann auf Brust und Rücken des Binni streng mohammedanische Abzeichen: viele kleine Holztafeln mit arabischer Schrift, die Zauberkraft besitzen; sie hängen am Gewande. Bei Bewegungen des Binni zittert alles an ihm, und das Geklapper der Täfelchen verstärkt den allgemeinen unheimlichen Eindruck, den bei den Zuschauern schon das Freudengeschrei der Mitwirkenden und das Geräusch von einem halben Hundert kleiner Bambusstäbe hervorrufen, die von den begleitenden Musikanten unaufhörlich angeschlagen werden.

Das Bunduwesen wird mit noch mehr Heimlichkeit betrieben als das Porowesen des männlichen Geschlechtes;[S. 20] so viel aber steht doch fest, daß der Zweck jenes Ordens die Erziehung der jungen Mädchen und ihre Vorbereitung auf ihren zukünftigen Beruf als Gattinnen und Mütter ist. Jede Familie, die über die erforderlichen Mittel verfügt, hat das Recht, ihre Töchter in den Bundubund gleichsam in Pension zu geben; für schon Verlobte entrichtet der Bräutigam die Zahlung. Es besteht kein Zwang, dem Bunde sich anzuschließen; doch tritt ihm ein großer Teil der weiblichen Wesen bei, da die Mitgliedschaft eine bedeutende gesellschaftliche Stellung mit entsprechenden Vorrechten verleiht. Die Zeremonien des Bundubundes spielen sich ebenfalls an einer verborgenen abgeholzten Stelle im Walde in der Nähe der Stadt ab, im „Bundubusch“. Um den Unbeteiligten den Zutritt zu verwehren, sind die Pfade, die zum Busch führen, durch Verbotszeichen kenntlich gemacht. Bei ihrem Eintritt in den Bund, der bald im Alter von acht bis zehn Jahren, bald auch später (sogar von seiten bereits verheirateter Frauen) erfolgt, haben die jungen Mädchen eine Medizin zu genießen, die ihnen, wenn sie die ihnen anvertrauten Geheimnisse bewahren, nichts antun kann, sie aber, sobald sie sie verraten, töten wird; auch tragen sie dieselbe in einem Antilopenhorn (Abb. 45) mit sich herum. Ja noch mehr: diese Fetischmedizin wirkt auch in die Ferne auf Dritte, das heißt auf einen jeden ein, der es wagen sollte, die Geheimnisse des Bundes zu ergründen, sei es dadurch, daß er sich dem Busch nähert oder daß er mit den Mädchen anzubandeln sucht. Diese vermeintliche Wirkung genügt bereits, um Unberufene abzuhalten. Sollte sich dennoch einer vermessen, in die Bundugeheimnisse einzudringen, so haben die Bunduteufel das Recht, den Übeltäter mit einer Keule totzuschlagen oder ihn dem Häuptling auszuliefern, der ihn als Sklaven verkaufen läßt.

Der Zusammentritt eines Bundu findet für gewöhnlich zur Zeit der Reisreife statt. Zunächst erhält jedes Mädchen einen besonderen Namen, den es fortan zu führen hat. In allen Bundugesellschaften[S. 21] wiederholen sich die Namen nacheinander in derselben Reihenfolge. Nummer eins heißt immer Kehma, Nummer zwei Toulome und so fort, zum Beispiel Bandi, Jassa, Soko, Namo. Darauf wird jede Novize mit weißem Ton beschmiert, erhält ein großes Tuch als Umhang (Abb. 52) und wird beschnitten, sowie in der Nabelgegend tatauiert. In Liberia trägt jede Beschnittene das abgeschnittene Stückchen ihres Kitzlers getrocknet um den Hals gebunden als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Bei ihren Ausgängen tragen die Mädchen eine besondere Tracht, sofern man darunter die zahlreichen Amulette oder „Medizinen“ (Abb. 51 und 73) verstanden wissen will, mit denen sie sich den mit weißem Ton kleidartig bemalten Körper behängen. Sehr wichtig ist darunter das schon erwähnte Horn einer kleinen Antilope, dessen „Medizin“ das Mädchen töten soll, falls es etwa seine Geheimnisse preisgäbe; auch darf dieses Amulett von keinem Manne berührt werden. Solange die Mädchen es tragen, ist ihnen jeglicher geschlechtliche Verkehr aufs strengste untersagt, auch den bereits Verheirateten mit ihrem Ehemann. Gelegentlich werden die Mädchen auch in die Öffentlichkeit geführt und müssen dann vor ihren Familienangehörigen und Freunden Tänze aufführen; dabei trägt jedes Mädchen ein besonders mannigfaltig ausgestattetes Gewand. Sie tanzen zierliche Schrittänze unter Begleitung der Segura, eines mit einem Netz umsponnenen hohlen Flaschenkürbisses, an dem kleine getrocknete Samenschalen hängen, bei deren Schütteln ein Ton entsteht. Die besten Tänzerinnen finden Anerkennung; sie werden unter tosendem Beifall von den älteren Frauen umarmt, beschenkt und mit Palmöl reichlich eingeschmiert.

Während ihrer Vorbereitungszeit (Abb. 53 und 54) werden die Zöglinge im Bundubusch in den praktischen Aufgaben der[S. 22] Hausfrau, wie Kochen, Nähen, Flechten, Spinnen, Färben der von den Männern gewebten Stoffe, ferner in der Kenntnis der heilkräftigen Kräuter, in der Einübung von Tänzen und der sie begleitenden Musik, im Erlernen von Spielen und schließlich auch in der Praxis des Geschlechtslebens unterwiesen. Die Aufsicht über die Mädchen und ihren Unterricht ist einer Anzahl älterer Frauen übertragen, die ihrerseits wieder in einander untergeordnete Grade eingeteilt sind. Wie für den Porobund bestehen auch hier drei Grade. Der niedrigste ist der der Digbas, der zweite der der Normehs oder Bunduteufel und der höchste der der Sowehs oder Leiterinnen (Abb. 57). Letzteren fällt die Aufgabe zu, die Oberaufsicht zu führen, die Medizin zu bereiten und bei vorkommenden Krankheiten den Arzt zu spielen. Auf letzterem Gebiet stehen sie auch sonst in großem Ansehen, denn selbst impotente Männer und unfruchtbare Frauen nehmen ihre Hilfe in Anspruch. Den Sowehs unterstellt sind die Normehs oder eigentlichen Bunduteufel. Bei öffentlichen Aufzügen pflegen sie jene in einer phantastischen Tracht (Abb. 56) zu begleiten; sie besteht in einem schwarzgefärbten Gewande, das mit langen zottigen, gleichfalls schwarzen Fasern besetzt ist und den ganzen Körper mit Ausnahme des Kopfes umhüllt. Dieser trägt eine Maske (Abb. 55). In der Hand halten die Normehs Rutenbündel, durch deren Bewegungen sie sich verständlich zu machen suchen, da ihnen das Sprechen untersagt ist. Den untersten Grad des Bunduordens bilden die Digbas oder Dienerinnen, die den Normehs Handreichungen zu leisten haben, auch, da diese ja stumm sein müssen, deren Wünsche oder Mitteilungen dem Volke kundgeben.

Nach Ablauf ihrer Probezeit werden die jungen Bundumädchen „fortgerissen“ und medizinisch „gewaschen“, wie man es zu nennen pflegt (Abb. 57). Dieser Austritt aus dem Busch endet für gewöhnlich mit einer Feier, an der die ganze Bevölkerung des Ortes, zum mindesten als Zuschauer, teilnimmt. Für solche, die vorher verlobt waren, pflegt man mit dieser Austrittsfeier das Hochzeitsfest zu verbinden. Die „Waschung“ wird mit großem Lärm und Umzug der Bunduteufel in ihrer Ordenstracht durch die Stadt eingeleitet. Am nächsten Nachmittag machen sich zahlreiche Frauen, die alle Äste oder Grasbüschel in den Händen tragen, unter Vorantritt der Sowehs und der sie begleitenden Bunduteufel nach der Ortschaft auf und durchziehen[S. 23] dieselbe unter großem Lärm, zu dem das Schütteln der Seguras den Takt abgibt. Die Teufel nehmen darauf, in völlig bewegungsloser Haltung verharrend, die zahlreichen Geschenke entgegen, die die zukünftigen Gatten der ausgewählten Bräute in Anbetracht der Sorge und Mühe, die sich der Orden mit ihnen gegeben hat, darbringen. Dabei suchen die Bräutigame einander oft in Freigebigkeit zu überbieten, indem sie immer neue Geschenke hinzufügen. Am Tage des Waschens selbst werden alle Mädchen, ob sie nun verlobt sind oder noch nicht, aus dem Bundubusch heraus mit ihren Verwandten und den Teufeln im Zuge in der Stadt herumgeführt, an der Spitze die oberste Medizinfrau oder Maschu (Abb. 61). Diese Prozedur heißt Tiffeh nach den Blättern, die die folgenden Frauen bei dieser Gelegenheit tragen. Nach solcher Schaustellung gehen die Bewerberinnen nach einem anderen Teil des Busches zurück, wo sie ihren Soboro oder die Teufelskappe in Empfang nehmen; diese besteht in einer Bedeckung des Kopfes mit einer Menge schwarzen Schlammes, der medizinisch zubereitet wurde. Sie müssen damit zur Wasserseite gehen und sich die Teufelskappe abwaschen lassen. Jedoch erhalten nur die Verlobten die Teufelsmütze und haben die damit verbundene Waschung durchzumachen; den übrigen wird nur mit der Bundumedizin das Gesicht gewaschen. Wenn ein ungewaschenes Mädchen sich später verlobt, muß es zum Bundubusch zurückkehren, bekommt die Teufelskappe und wird gewaschen. Mit dieser Handlung haben die Mädchen ihre Lehre im Bundu beendet und sind Vollmitglieder des Ordens geworden. Bevor sie aber ihre Freiheit wiedererlangen, müssen sie noch drei Nächte im Bari, dem mit bunten Tüchern geschmückten Hinterhause des Häuptlings,[S. 24] das für diesen Zweck besonders hergerichtet wurde, zubringen, gleichsam zur Erholung von ihren Anstrengungen, denn sie pflegen dort behaglicher Ruhe. Am Tage ist es ihnen erlaubt, bunt ausgeputzt in der Stadt umherzugehen, ihre Freundinnen zu besuchen und Geschenke zu empfangen. Man glaubt allgemein, daß, falls sich ein Mädchen nach seiner Rückkehr aus dem Busch mit einem Manne unpassend betragen sollte, die bewußte „Medizin“ dem Übeltäter eine Krankheit beibringen werde, die nur die Sowehs zu heilen vermögen.

Ein anderer Geheimbund in Sierra Leone ist der Yassiorden (Abb. 58), der sich hauptsächlich mit der Heilung von Kranken durch die Yassimedizin und mit Zauberei befaßt. Er hat eine besondere Einrichtung. Es scheint für diejenigen Frauen, die ihm beitreten wollen, die Pflicht zu bestehen, zuvor Angehörige des Bundubundes zu sein; aber umgekehrt brauchen nicht alle Bundufrauen der Yassigesellschaft beizutreten. Auch die Porobünde sollen Beziehungen zum Yassiorden unterhalten. Das Oberhaupt des Yassibundes ist die Mama Behku; ihr an Bedeutung am nächsten steht die Yamama; dann folgen die Kambehs oder Mitglieder der zweiten Stufe mit der Kambeh Mama als Schwertträgerin. Auch drei männliche Trommelschläger sind dabei. Die Yassimedizin ist meistens ein auf besondere Art zubereiteter Brei aus Kräutern und Blättern, der nicht im Busche, sondern in der Ortschaft in einem Yassihause, einer Lehmhütte, die durch Flecken gekennzeichnet ist, aufbewahrt wird. Diese Medizin wird nicht eingenommen, sondern übt ihre Wirkung auf andere Weise aus. Die Zauberei betreiben die Yassiweiber mittels der Minseri (Abb. 60 und 63), das sind Holzfiguren von stets weiblicher Natur, die in der Nähe der Medizin, durch einen Mattenverschlag von ihr getrennt, aufgestellt sind. Der Minserigott wird mit der Medizin eingerieben; dadurch gehen die Fähigkeiten dieser auf ihn über. Will jemand die Hilfe der Yassimedizin zu Rate ziehen, dann wendet er sich zunächst an die Yamama oder an die Kambeh, die das Orakel verwaltet. Diese betritt darauf, in ein weißes Gewand gehüllt, das Heiligtum, legt die Kleider aber hier sofort ab, da sie in Gegenwart der Medizin nackt erscheinen muß. Nach einer Weile kommt sie in der weißen Tracht wieder zurück, geht aber dabei rückwärts und trägt einen Minseri mit sich, dessen Vorderseite der Matte zugekehrt ist. Dann wendet sie sich den ihren Rat einholenden Leuten zu und schwingt den Götzen hin und her; gleichzeitig richtet sie an ihn bestimmte Fragen, wie etwa, wenn es sich um einen kranken Mann [S. 26]handelt, der vermutlich von einem Yassifetisch ergriffen wurde, ob er vielleicht zugesehen habe, wie die Yassifrauen die Medizin zubereiteten. Will der Minseri eine jenem günstige Antwort zuteil werden lassen, dann neigt er sich bis auf die Brust der Kambeh herab; das soll besagen, daß der Betreffende nichts erspäht hat. Bleibt der Götze aber unbeweglich, dann ist damit das Schicksal des Fragenden entschieden — er muß sterben. In den meisten Fällen erfüllt sich dann auch das Schicksal an ihm, entweder er stirbt vom bloßen Schreck oder er wird auf irgendeine geheime Weise umgebracht. Jeder ist mit der Entscheidung, wie es heißt, zufrieden; das Urteil des Minseri beziehungsweise der Kambeh gilt für unfehlbar.

Die Edo besitzen den Oviabund, der Sage nach die Schöpfung der Gattin eines Königs, die von ihrem Manne sehr geliebt, von den übrigen Frauen aber aufs beste gehaßt wurde und daher bei der Gründung bestimmte, daß nur Männer in diesen Geheimbund aufgenommen werden dürften. Zu Beginn der trockenen Jahreszeit begeben sich alle Männer ins Ovialager und schlafen dort einen Monat lang. Zwischendurch erscheinen sie bald am Tage, bald in der Nacht im Dorfe und dürfen dabei ihr Ordensgewand tragen, dessen hervorstechendstes Stück ein großer, mit Papageienfedern geschmückter Hut ist. Die Frauen ihrerseits besuchen das Lager nur während eines Zeremonialtanzes, doch dürfen sie ihre Männer begleiten, wenn diese sich im Orte befinden. Man behauptet von dem Oviabunde, daß seine Gebräuche dazu beitrügen, die Menschen am Leben zu erhalten.

Ein verbreiteter Geheimbund in Kamerun ist der Ekongolo. Er tritt in Tätigkeit, wenn eines seiner Mitglieder gestorben ist. Unmittelbar nach der Bestattung erscheinen die Bundesbrüder[S. 27] in Masken, die mit allerlei Flitterkram behangen sind, und mit Hörnern auf dem Kopfe unter der Menge, die sich mit Singen, Tanzen und Zechen unterhält, und rennen mit weiten, gleich Flügeln ausgebreiteten Ärmeln durch das Dorf. Bei ihrem Erscheinen schreit alles „Ekongolo, Ekongolo“ und stiebt kreischend auseinander; sobald man aber durch Geschenke die Ankömmlinge besänftigt hat, mischen sich diese friedlich unter die fröhlichen Festgenossen, versuchen aber von Zeit zu Zeit doch immer wieder zu lärmen und die Leute vor sich herzujagen. Erst am Ende des Festes, wenn die Angehörigen des Verstorbenen ihnen eine Ziege zum Geschenk gemacht haben, ziehen sie sich zurück. — Der Mungibund, der sich einer Verbreitung bis zum Kalabarflusse hin erfreut und wahrscheinlich mit dem Gotte Mungi in Verbindung steht, bezweckt den gegenseitigen Schutz seiner Mitglieder und übt gegebenenfalls eine Art Feme aus. Sobald die große Mungotrommel einen Hilferuf ertönen läßt, ist „der Mungi heraus“. Dann darf kein Nichtmitglied seine Hütte verlassen, weil es sonst Gefahr liefe, daß ihn der Mungi hole und auf Nimmerwiedersehen in den Wald schleppe. Auf den Trommelruf eilen alle Ordensbrüder mit getrockneten Palmblättern bekleidet zur nächtlichen Versammlung in den Busch; einer von ihnen stellt den Mungi dar. Er ist mit Federn, Hörnern, Glocken und allerlei Flitter phantastisch ausgeputzt; mittels einer einfachen Vorrichtung kann er seinen Körper bald auf die doppelte Höhe größer werden lassen, bald wieder verkürzen, indem er am Boden niederkniet. Der Zug bewegt sich, mit dem Mungi in der Mitte, unter furchtbarem Lärm durch die Straßen zum Walde hin. Hier fällt der Bund seinen Urteilspruch; Leute, die einen höheren Grad bekleiden, schreien aus dem Busch den Beschluß hinaus mit den Worten: „Der Mungi ist hier und sagt das und das.“ Einer von ihnen wird mit der sofortigen Vollstreckung des[S. 28] Urteils beauftragt. Mit einer wuchtigen Peitsche in der Hand eilt er in Begleitung eines lärmenden Gefolges ins Dorf zum Hause des Verurteilten, aus dem sich niemand hinauswagen darf, bis die Strafe vollzogen und meistens auch das ganze Haus niedergerissen worden ist. Darauf verkündet die Bundestrommel, daß der Mungi sich wieder in seine Waldeinsamkeit zurückgezogen habe. Damit ist die Tätigkeit des Bundes beendet.

Vorliebe für Musik (Abb. 59), Tanz (Abb. 62, 64 bis 67, 69) und Spiel (Abb. 72 und 79) ist den Negern gleichsam angeboren, wie wir bereits an anderer Stelle hörten. Auch die westafrikanischen Schwarzen neigen in hohem Grade dazu. Die Mendistämme schwärmen für den Ton der Segura und des Sangboi; allenthalben kann man den Klängen dieser beiden Musikinstrumente tagtäglich und selbst während der Nacht begegnen. Die Segura, ein ausgehöhlter Kürbis mit klappernden Steinchen, wird besonders von den Frauen gern und so geschickt geschüttelt, daß dadurch ein bis zu einem gewissen Grade melodischer Wohlklang erzeugt wird, der selbst den Beifall des Europäers findet, wenn er sich einmal daran gewöhnt hat. Die Segura fehlt daher weder bei einer der zahlreichen einheimischen Zeremonien noch bei den privaten oder öffentlichen Festlichkeiten. Das Entzücken der Männer dagegen bildet der Sangboi (Abb. 74) oder das Tamtam. Dieses Musikwerkzeug ist weiter nichts als ein ausgehöhltes Stück Baumwollbaum, das wie eine Trommel mit Haut überzogen ist und sich von einer solchen eigentlich nur dadurch unterscheidet, daß es mit den Händen angeschlagen wird. — Im übrigen ist bei allen Negern als Musik- oder besser gesagt Lärminstrument sehr beliebt die Trommel (Abb. 68). Sie besteht meistens aus einem mehr oder weniger langen Holzzylinder (ausgehöhlten Baumstamm), der bald an beiden[S. 29] Enden, bald nur an einem offen ist und ein Trommelfell aus Fell oder Eidechsenhaut trägt; dieses ist für gewöhnlich mit Holz- oder Metallstiften angenagelt, in einzelnen Gebieten (Kamerun) aber auch durch Riemen angespannt. Eine besondere Abart ist die Schlitztrommel, der wir besonders in Kamerun begegnen. Sie ist gleichfalls aus einem runden Stück Hartholz in der Weise hergestellt, daß man dieses der Länge nach mit einem Schlitz versieht und von diesem aus nach innen das Ganze wie einen Futtertrog aushöhlt; bei dieser Aushöhlung wird darauf geachtet, daß die eine Wand dünner als die andere ausfällt, so daß sie, angeschlagen, einen höheren Ton ergibt als diese. Diese Trommeln benutzt man nämlich zur gegenseitigen Verständigung, zur Trommelsprache. Die Trommeln werden mittels zweier Holzschlegel angeschlagen, in ähnlicher Weise, wie man solche bei einem Xylophon handhabt. Die Trommelsprache, die sich besonderer Ausbildung in Kamerun und Togo erfreut, dient der schnellen Verbreitung von Nachrichten, weswegen der Neger das dazu benutzte Instrument auch als „Mitteilungskiste“ bezeichnet. Man trommelt auf weite Entfernungen hin, um zum Beispiel die Kunde von einem wichtigen Ereignis, wie[S. 30] der Ankunft eines Fremden, dem Nahen eines Feindes und so weiter, mitzuteilen, ja selbst um sich gegenseitig mit Schimpfworten zu belegen, was zur Folge hat, daß der davon Betroffene eine Erwiderung „zurücktelegraphiert“. Bei der den Negern angeborenen Streitsucht beschimpfen sich die Dualaleute zum Beispiel stundenlang bei Tag und bei Nacht bis zur Erschöpfung auf diese Weise. Indessen ist nicht jedermann mit dieser Trommelsprache vertraut, sondern es pflegen meistens nur einige wenige im Dorfe zu sein, die sie beherrschen. Zu ihrer Erlernung gehört unendliche Geduld und viel Zeit. Jeder Stamm hat seinen Sonderkodex von Trommelzeichen; jedoch scheint auch ein gemeinsamer Kodex vorhanden zu sein, der von allen Stämmen eines bestimmten Gebietes verstanden wird. Der Trommler legt die „Nachrichtenkiste“ vor sich hin auf die ausgebreiteten Beine, während er auf dem Boden sitzt, oder bei einer Fahrt im Kanu über die Bordränder desselben; sind zwei (fellüberzogene) Trommeln in Gebrauch, wie es in Togo der Fall zu sein pflegt, dann stellt der Trommler die höher gestimmte, die die Ewe die männliche nennen, zu seiner Rechten, die tiefer gestimmte, die weibliche, zu seiner Linken auf. In der Trommelsprache werden feststehende Sätze gebraucht; sie ist also eine Sentenzensprache, die auf den musikalischen und dynamischen Akzenten der Silben beruht. Daher kann dazu nicht jede beliebige Redewendung verwendet werden, sondern nur feststehende Sätze, die auf verschiedene Ereignisse von Bedeutung Bezug nehmen.

Unter den Spielen begegnen wir in Westafrika dem gleichen Brettspiel, wie wir es bereits in Ostafrika kennen lernten. Bei den Mendi, wo es die Bezeichnung „Warri“ führt, hat es die besondere Form eines Kriegspieles angenommen. Es erfordert viel Überlegung und große Geschicklichkeit. Man spielt es zwischen zwei Personen auf einem kleinen Brett, das auf einem niederen Sockel steht und an seiner Oberfläche an jedem Längsrande sechs Löcher besitzt, so tief und breit, daß sie die Spitzen der ersten beiden Finger der rechten Hand aufnehmen können. Diese Löcher heißen die „Städte“; jedes Loch oder jede Stadt wird von vier Kriegsknechten, gewöhnlich in Gestalt von Bohnen, besetzt gehalten. Nachdem die zwölf Städte mit ihrer Kriegsmannschaft belegt worden sind, geht jede Partei darauf aus, die andere zu besiegen oder „aufzuessen“, wie sie es nennen. Das Spiel wird so lange gespielt, bis beide Armeen so weit geschwächt worden sind, daß weder auf der einen noch auf der anderen Seite ein Mann übriggeblieben ist. Als Sieger gilt derjenige, der die meisten Gefangenen gemacht hat. Jede Stadt pflegt ihr Warribrett zu besitzen, und der Mendi ist so in sein Spiel vernarrt, daß er, so oft sich Gelegenheit bietet, eine Partie macht. — Ein anderes volkstümliches Spiel desselben Volksstammes ist das „Se“ (Abb. 82), an dem sich vier Personen beteiligen. Es besteht darin, daß jeder Spieler einen kleinen aus Elfenbein geschnitzten Kreisel auf einer Matte wirbelt und aufpaßt, ob dieser einen oder alle Kreisel seiner Gegner verdrängt. Verlierer ist der, dessen Kreisel dem des anderen weichen mußte. In früheren Zeiten bestand der Einsatz, um den gespielt wurde, geradezu in Menschen. Ist dieses Spiel bis zu einem gewissen Grade schon Hasardspiel, so trifft dies noch mehr für das „Jiggi“ zu. Es wird mit vier Kaurimuscheln gespielt, deren konvexe Oberfläche abgeschliffen ist. Ein Spieler nimmt die vier Muscheln in die Hand und wirft sie mit einer geschickten Wendung in die Höhe. Je nach dem Ausfall des Wurfes bedeutet er Gewinn oder Verlust; fallen alle vier Muscheln mit der geschlossenen oder auch mit der offenen Seite auf den Boden, so hat der Spieler verloren; liegen aber zwei mit der geschlossenen und zwei mit der offenen auf dem Boden, so hat er gewonnen. Als ein ernst-wissenschaftliches Spiel der Mendi ist schließlich noch das „Ke“ zu nennen; man spielt es auf einem festen Stück Holz, das in schwarze[S. 33] und weiße Vierecke eingeteilt ist, mit kegelförmigen Figuren von zweierlei Größe, Männer und Frauen genannt. Die Züge sind dieselben wie bei unserem Damspiel.

Die schwangere Akkrafrau läßt deutlich auch nach außen hin ihren Zustand erkennen, indem sie ihre Tracht ändert. Sie läßt ihr Haar wachsen, stellt das Schminken ein und legt ihren Korallenschmuck ab; dafür wird ihr von der Priesterin eine Art Manschetten aus Bast im ersten Monat um die Handgelenke, dann um die Knie und in den letzten Monaten in dicken Wülsten um die Knöchel geschlungen, von denen überdies noch Knoten herabhängen, dies alles, um die Geburt zu erleichtern. Je näher ihre schwere Stunde rückt, um so mehr wird sie mit Amuletten behängt. In den letzten acht Tagen bestreicht ihr die Priesterin den Kopf außerdem noch mit einer weichen Masse, die diesen wie eine dicke Kappe bedeckt und erst nach der Geburt entfernt werden darf. Wird die Negerin der Goldküste zum ersten Male schwanger, dann treibt man sie unter Bewerfen mit Kot und unter Geschimpfe ins Meer, wo sie untertauchen muß. Von dem Tage an, an dem eine Ekoifrau merkt, daß sie Mutter werden wird, muß sie besondere Vorsichtsmaßregeln beobachten, aus deren Unterlassung Unheil entstehen könnte. So darf sie zum Beispiel nicht in die Nähe eines bestimmten Baumes gehen, dessen Rinde beim Fischen Verwendung findet; sie darf weder die Blätter des Kürbisses noch das Fleisch des Stachelschweines, des Wasserbisams oder des Elefanten essen; ihr Gatte steht, was den letztgenannten Leckerbissen anbelangt, unter dem gleichen Tabu. Ferner muß die Schwangere ihrem Hausfetisch opfern; zu diesem Zwecke füllt sie für gewöhnlich einen Topf oder auch eine Kalabasse mit Essen und durchsticht[S. 34] das Ganze mit einem Speer. Auch die Ewenegerin bringt den Fetischen der Geburt Opfer dar und wird von den Priestern mit allerlei Amuletten am ganzen Körper behängt. Der Hilfsmittel, die die Geburt erleichtern sollen, gibt es viele. Bei Agitome in Togo fanden sich bei einer bevorstehenden Entbindung vor dem Dorfe kleine rohgeformte Tonfiguren aufgestellt, die anscheinend den bösen Geistern den Zutritt verwehren sollten. Die Malangefrauen tragen stets eine kleine Kalabasse, die mit Erdnüssen und Palmöl gefüllt ist, bei sich, um eine leichte Entbindung zu haben.

Die Geburt eines neuen Gemeindemitgliedes wird allgemein mit Freuden nicht nur von den Eltern, sondern auch von den übrigen Dorfbewohnern begrüßt, besonders in fruchtbaren Gegenden, wo kein Mangel an Nahrung herrscht; denn ein Knabe bedeutet einen Zuwachs an Verteidigung, ein Mädchen an Arbeitskraft. Kindsmord kommt daher im allgemeinen selten vor und pflegt sich auf Zwillinge oder Mißgeburten zu beschränken. Die Auffassung von Zwillingsgeburten ist bei den einzelnen Negerstämmen jedoch eine verschiedene. Von den einen werden sie für eine gute Vorbedeutung angesehen — bei den Haussa bedeuten auch Drillinge Glück —, von anderen dagegen als ein Unglück. Die zweite Auffassung ist die häufigere. Daher pflegt man Zwillinge meistens unbarmherzig zu töten. In Altkalabar ist die Mutter gehalten, ihre beiden Kinder in ein Gefäß zu packen und so zum Fraße der Ameisen im Walde auszusetzen. Die Dahomeer warfen früher beide Kinder ins Wasser, pfählten die Mutter und schnitten ihr die Brust auf. Die Ibo vergiften die Zwillinge oder setzen sie in[S. 35] die Dschungel aus. Auch anderwärts tötet man verschiedentlich die Mutter, weil man Zwillinge für ein Zeichen begangener Untreue ansieht. Bei anderen Stämmen läßt man wenigstens einen der Zwillinge am Leben. Die Bassari begraben das schwächere der Kinder, wobei der Knabe den Vorrang einnimmt, lebendig in einem Topfe und geben ihm die Hälfte eines geopferten Huhnes mit hinein, dessen andere Hälfte in einem zweiten Gefäß daneben beigesetzt wird. Mit diesem Opfer soll der Geist des ausgesetzten Kindes versöhnt werden, damit er sich nicht an dem am Leben bleibenden räche. Eweeltern, die mit Zwillingen beschenkt werden, haben sich umfangreichen Förmlichkeiten zu unterwerfen, den sogenannten Venovidzidziförmlichkeiten, bevor sie ihre Hütte verlassen dürfen, was vor dem fünfundzwanzigsten Tage nicht erlaubt ist. Diese Gebräuche dürfen nur solche Personen an ihnen ausführen, die selber einmal Zwillinge hatten.

Die jungen Eltern setzen ein solches Paar zunächst von dem Erscheinen der Zwillinge in Kenntnis. Die Eingeladenen finden sich ein und lassen zunächst die neuen Zwillingseltern sich den Mund mit Wasser ausspülen, binden ihnen Blätterteile bestimmter Pflanzen (Palmen- und Gurkenart) um Hals, Knie, Arm und Fuß und baden die Zwillingskinder in der Nähe des Ausganges in einer Wanne, worauf die Eltern ihren Blick in einer bestimmten Richtung dem Sitze[S. 36] vieler Gottheiten zuzuwenden und weiter zwei Zwillingstänze unter Trommel- und Flötenbegleitung aufzuführen haben. Vorher aber müssen sie neunmal um die Trommeln herumgehen und während des Tanzes Pfeil und Bogen in der Hand halten. Es sind dies ganz besondere Trommeln, zu deren Klange nur Leute tanzen dürfen, die Zwillinge gezeugt, Leoparden getötet oder im Kriege jemand den Kopf abgeschnitten haben. Nach dem Tanze werden die Zwillinge in ein neues Lendentuch gewickelt. Weiter erfordert die Sitte, daß die Eltern an der Vorderseite ihres Hauses eine Art Gosse anlegen und nur das hier sich sammelnde Regenwasser, nicht das von der Hinterseite des Daches herabfließende trinken. Damit sind indessen die Förmlichkeiten des Venovidzidzi noch nicht erschöpft. Die Mutter muß sich das Kopfhaar scheren lassen bis auf drei, der Vater bis auf zwei Haarbüschel. Den Zwillingseltern ist es ferner verboten, das Fleisch des roten Affen zu essen, und anderes mehr. Erst wenn alle diese und noch andere Vorschriften erfüllt worden sind, ist es ihnen gestattet, sich wieder überall frei zu bewegen. Natürlich fehlt es auch hier nicht an einem Festmahl.

Die Wöchnerin gilt allgemein für unrein und darf erst nach einer gewissen Zeit, für gewöhnlich nach acht Tagen, ihr Haus verlassen; bis dahin bleibt sie mit ihrem Kinde abgesondert; eine Übertretung dieser Vorschrift würde für beide von großem Schaden sein. Das neugeborene Kind wird bei den Ekoi zwischen zwei Palmblätter gelegt und muß entweder von der Mutter selbst oder von der Großmutter zur Schwelle des Hauses gebracht werden; hier schüttet eine weibliche Verwandte Wasser aufs Dach, von dem das Kind Tropfen abbekommen muß, damit es nicht an Fieber erkranke. Eine Woche später bedeckt man es mit weißer Kreide, was Glück bringen soll, und trägt es umher, damit die Freunde der Familie es sehen. Die erste Locke wird von der Großmutter abgeschnitten, in einen Lappen gewickelt und in einem Kasten versteckt. Späterhin wird das Handgelenk eingeschnitten und Zaubermedizin in die Wunde eingerieben; diese wird entweder aus dem Zeigefinger des Schimpansen hergestellt und soll dann Kraft verleihen oder durch Zerquetschen schwarzer Ameisen gewonnen, was Regsamkeit geben soll. — Die Ngumba (Südkamerun) lassen ihr Neugeborenes am anderen Morgen je nach seinem [S. 38]Geschlecht entweder von einem heranwachsenden Burschen oder von einem Mädchen auf ein großes Blatt, auf das die Mutter eine mit Wasser angerührte Masse aus Rotholzfasern (Abb. 70) und Baumrinde gestrichen hat, vor die Haustür legen. Mit dieser „Medizin“ zeichnen die Umstehenden sodann einen Längsstrich auf die Brust des Kindes, ebenso der Träger sich selbst auf die Fußsohlen. Außerdem werden ähnliche Striche auf die Schwelle und die Türpfosten gemalt. Dieser Vorgang spielt sich vor einem jeden Hause des Dorfes ab. Verschiedentlich wird die junge Mutter nach der Geburt ausgeräuchert, offenbar um die bösen Geister von ihr fernzuhalten. Die Neger der Goldküste bringen nach der Geburt ihrem Fetisch Opfer dar und hängen den Neugeborenen Amulette um den Hals. — Die Negerin schleppt ihr Kleines beständig mit sich herum und hat es auch bei der Arbeit bei sich (Abb. 78).

Die Namengebung erfolgt bei den Mandingo meistens acht Tage nach der Geburt, bei den Wei unmittelbar nach ihr. Vielfach erfahren die ursprünglichen Namen später eine Abänderung. Bei den Mandingo zum Beispiel tauscht man den Namen bei der Beschneidung (zwölftes bis dreizehntes Jahr) und noch einmal um das fünfundzwanzigste Lebensjahr gegen einen dann bleibenden um. Die Neger der Goldküste geben den endgültigen Namen auch erst später, und zwar auf Grund vollbrachter Taten. Bei den Mandingo wird der Name gern von den Ereignissen oder Umständen hergenommen, die bei oder nach der Geburt von Wichtigkeit waren, oder er nimmt, falls das Kind von einem Schutzgeiste des Dorfes erbeten wurde, auf dessen Namen Bezug. Auch die Bambara und Ewe geben ihren Kindern solche Weihnamen;[S. 39] bei letzteren haben diese später die Verpflichtung, ihrem Schutzpatron gewisse Dienste zu leisten. Ist der Vater bereits verstorben, dann wird bei den Mandingo dessen Name (bei weiblichen Kindern mit entsprechender Abänderung) dem Neugeborenen beigelegt. Dies beruht auf der Annahme einer Seelenwanderung. Auf eine ähnliche Vorstellung ist es zurückzuführen, wenn Togoeheleute, falls ihnen bereits Kinder gestorben sind, ein Neugeborenes aus Furcht, es könnte ihm das gleiche Schicksal widerfahren, mit „Niemand kann das Leben kaufen“ oder, falls es Ähnlichkeit mit einem Verstorbenen der Verwandtschaft aufweist, mit „Das Wiederkehrende“ benennen. Die Neger der Goldküste und von Sierra Leone sollen ihre Kinder nach dem Wochentage benennen, an dem sie das Licht der Welt erblickten. Man sieht aus diesen wenigen Mitteilungen, daß bezüglich der Namengebung mannigfache Abwechslung herrscht. Die Persönlichkeit, die den Namen gibt, ist bald der Vater, bald eine andere, meistens hervorragende Person. Die Namengebung gestaltet sich für die Eltern und die übrigen Dorfbewohner in der Regel zu einem Festtag, an dem Tanz und Schmaus nicht zu fehlen pflegen. — Bei den Haussa und anderen mohammedanischen Stämmen versammeln sich am achten Tage die Malame oder Priester sowie die Verwandten; alle erhalten Kolanüsse als ein besonderes Festgeschenk. Gelegentlich wird auch ein Schaf oder gar ein Ochse geschlachtet und verzehrt; die Hebammen erhalten davon den Kopf, die Beine und die Haut, während der amtierende Malam sich den Rücken nimmt. Nachdem dem Kinde das Kopfhaar abrasiert worden ist, erhält es zwei Namen; der eine wird ihm allein ins Ohr geflüstert, der andere aber den Versammelten öffentlich bekanntgegeben. Die Malame segnen zum Schluß das Kind, wobei sie Allahs Schutz, besonders gegen Hexerei, herabflehen, und ebenso die Brüste der Mutter.

Die Angehörigen des männlichen[S. 40] Geschlechts werden meistens beschnitten. Das Lebensalter, in dem dieser Eingriff vorgenommen wird, schwankt bei den einzelnen Völkern innerhalb weiter Grenzen. So lassen die Duala in Kamerun ihn bereits an vier- bis fünfjährigen Knaben ausführen, die gleichfalls dort ansässigen Bakwiri erst an zwölf- bis vierzehnjährigen und die Dahomeer schieben die Beschneidung sogar bis zum zwanzigsten Lebensjahre hinaus. Allgemein ist es aber Sitte, daß sie vor der Verheiratung erledigt sein muß; Frauen verweigern die Ehe mit unbeschnittenen Männern. Die Beschneidung wird von hierfür bestimmten Männern in ähnlicher Weise, wie wir sie bereits kennen gelernt haben, vorgenommen. Im allgemeinen sind Feierlichkeiten, Prüfungen oder sonstige Förmlichkeiten mit der Beschneidung der Jünglinge nicht verknüpft. Nur bei den Mandingo gestaltet sich der Vorgang zu einer sehr festlichen Handlung. Schon zwei Monate vorher wird der Tag hierfür angekündigt. Die Knaben bleiben fortan von jeglicher Arbeit verschont, schließen sich zu Trupps zusammen und ziehen singend und tanzend in den Dörfern umher, wo man sie überall reichlich bewirtet. Am Beschneidungstage selbst wird das ganze Dorf festlich geschmückt. Bei den Soninke bestreuen die Beschnittenen den ihnen gekürzten Körperteil mit heißem Sand oder Asche, bleiben vier Wochen lang in einem besonderen Hause zusammen und vergnügen sich mit Nichtstun; das Essen bringt man ihnen hin. — Ebenso ist in Dahome die Beschneidung mit gewissen Förmlichkeiten verbunden. Die Anwärter werden älteren Männern übergeben und an einen abgelegenen Ort im Walde geführt, wo sie längere Zeit, meistens mit weißem Ton bestrichen, abgesondert leben müssen und in gewisse Geheimnisse eingeweiht werden. Sie bekommen dann auch einen neuen Namen. Wenn sie nach Ablauf dieser Einweihungsfeierlichkeiten wieder ins Dorf zurückkehren, geben sie sich den Anschein, niemand[S. 41] aus ihrer Umgebung mehr zu kennen, nicht einmal ihre nächsten Verwandten, und auch eine andere Sprache zu reden, die ihnen beigebracht wurde. Ein großes Fest bildet den Abschluß der Förmlichkeiten. Bei den Yaunde legen die Beschnittenen Weiberkleidung an, die ihnen am Schluß von den Frauen abgerissen wird. — Die Woluffen sollen ihre Vorhaut in getrocknetem Zustande zeit ihres Lebens bei sich tragen, weil sie dadurch besonders zeugungsfähig zu sein hoffen. — Über die Bedeutung der Beschneidung gehen die Ansichten auseinander; es scheint, daß sie in erster Linie aus religiösen Gründen vorgenommen wird. Mit der Beschneidung ist für die jungen Leute die Erlaubnis des geschlechtlichen Verkehrs verknüpft; gleichzeitig sind sie damit in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen.

Auch die Mädchen werden vielfach beschnitten. Bei ihnen besteht der Vorgang in dem Abtragen eines Stückes des Kitzlers; er spielt sich für gewöhnlich bei Eintritt der Reife, vereinzelt aber auch schon früher ab. — Sobald in Togo ein Mädchen seiner Mutter mitgeteilt hat, daß sich bei ihm zum ersten Male die Regel eingestellt habe, werden alle Verwandten von diesem Ereignis verständigt. Sie und die Freundinnen begleiten das junge Mädchen am nächsten Morgen im Zuge zum öffentlichen Wasserplatz; dabei trägt es auf dem mit einem Tuche verhüllten Kopfe einen kleinen Topf. An Ort und Stelle taucht ein noch nicht entwickeltes Mädchen dreimal seine Hand ins Wasser und benetzt damit den Kopf der Freundin, womit angedeutet werden soll, daß fortan alles Unreine von ihr gewichen und es selbst ein Weib geworden ist. Nach etwa acht Tagen wird[S. 42] die Novizin von ihrer Mutter gebadet, gesalbt und mit Perlenschnüren geschmückt; nur mit diesen bekleidet geht sie, von zahlreichen Freundinnen begleitet, von Haus zu Haus. Ist sie bereits verlobt, dann bringt sie ihrem Zukünftigen einen von ihrer Mutter gekochten Mehlbrei und hält ihm beide Hände hin. Der Bräutigam gibt ihr von dem Brei hinein, und das Mädchen trägt das Empfangene in einem Topfe schleunigst nach Hause, wo sie es mit den sie begleitenden Genossinnen verzehrt. Der Bräutigam seinerseits ißt den Rest mit seinen Freunden auf. — Bei einer Reihe anderer Stämme der Küste müssen die Mädchen mit Eintritt der ersten Regel einige Zeit einsam in besonderen Hütten zubringen, die kein männliches Wesen betreten darf. Hier werden sie von alten Weibern in die Geschlechtsgeheimnisse eingeweiht; jedoch herrscht über die Einzelheiten, die sich hie und da in der Hütte abspielen, tiefes Geheimnis. — In Dahome werden zur Zeit der Getreideernte junge Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren von älteren Priesterinnen aufgegriffen, längere Zeit gefangengehalten und in den heiligen Gebräuchen und Tänzen für den Schlangengottesdienst unterwiesen, außerdem durch Schlangenfiguren, die man ihnen in die Haut einschneidet, als Eigentum des Schlangengottes geweiht; sie sind verpflichtet, strenges Stillschweigen über die Vorgänge zu beobachten. Nach einiger Zeit dürfen sie wieder zu ihren Eltern zurückkehren, müssen aber von Zeit zu Zeit im Tempel zu Ehren ihrer Gottheit Tänze aufführen und werden nach eingetretener Reife mit ihr, das heißt mit den Priestern[S. 43] vermählt. — Bei den Ekoi wird mit den jungen Mädchen eine Mastkur vorgenommen, da Wohlbeleibtheit für höchste Schönheit gilt. Bevor man sie in die für diesen Zweck besonders hergerichteten Masthäuser bringt, behängt man sie reichlich mit Schmuck, ordnet ihnen das Haar in sehr kunstvoller Weise, schmückt es mit Kämmen und dicken Federbüschen, bemalt das Gesicht mit merkwürdigen Figuren und bestreicht den ganzen Unterkörper von der Taille an mit roter Farbe. In den Masthäusern werden sie dann aufs sorgfältigste genährt und gepflegt; sie bleiben hier längere Zeit, von einigen Wochen an bis zu zwei Jahren. Währenddessen ist es ihnen verboten, sich das Gesicht zu waschen, auszugehen oder irgendeine Arbeit zu verrichten, nur das Bemalen der Wände ihres Gefängnisses zur Unterhaltung ist ihnen gestattet. Nach Ablauf ihrer Mastzeit wird ein großes Fest gefeiert.

Heirat (Abb. 76 und 77) ist das Ziel wohl jedes Negers in Westafrika. Nur wenige Eingeborene bleiben ihr Leben lang unverheiratet und fallen deswegen dem Gespötte der Menschen anheim. Für Männer liegt der Grund wohl meistens darin, daß sie sich eine Braut aus Armut nicht leisten können; Armut aber ist wieder ihrerseits ein Gegenstand der Lächerlichkeit für die Eingeborenen. — Verschiedentlich begegnen wir Kinderverlobungen. Die Eltern verständigen sich über eine etwaige Heirat, wenn ihre Kinder noch klein sind. Der junge Bursche arbeitet, sobald er das gehörige Alter erlangt hat, für seine Zukünftige und überreicht seine Ersparnisse den Schwiegereltern. In Kamerun ist es Sitte, daß wohlhabende Neger kleine Mädchen bereits für ihren noch im Knabenalter stehenden Sohn kaufen. Bei gewissen Stämmen der Elfenbeinküste legt die Mutter zum Zeichen, daß ihre kleine Tochter schon versprochen ist, ihr eine Schnur um den rechten Arm. Die Eweer verloben ihre Töchter bereits im Mutterleibe mit dem Sohn ihres Nachbars; als Pfand dient Kaurimuschelgeld. Trifft die Voraussetzung zu und kommt das erhoffte Mädchen zur Welt, so legt der junge Bräutigam beziehungsweise seine Eltern für die Zukünftige eine Pflanzung an, deren jährlicher Ertrag ihr vom Bräutigam dargebracht wird. Wird aber wider Erwarten ein Knabe geboren, dann legt man die vorher eingegangene Verpflichtung dahin aus, daß beide Knaben fortan gute Freunde bleiben sollen. Bei allen diesen Frühverlobungen bleibt aber meistens dem herangewachsenen Mädchen die endgültige Entscheidung vorbehalten.

Im allgemeinen werden die jungen Mädchen schon vor ihrer Reife, etwa im achten bis zehnten Jahre, verlobt, sie ziehen indessen dann noch nicht zu ihrem Gatten, sondern bleiben im Hause der Eltern. Die Heirat findet erst statt, wenn die Reife eingetreten ist. — Der junge Mann nähert sich für gewöhnlich dem Mädchen[S. 44] nicht, er schickt einige seiner Freunde oder einen besonderen Sprecher, um die einleitenden Schritte zu tun; hie und da wird dazu auch eine Frau gewählt. Diese Vermittler bringen dann schon Geschenke in Gestalt von Fleisch, Tabak, Schürzen, Branntwein, Kolanüssen und dergleichen mit. Manchmal reden sie bei ihrer Ankunft zunächst über ganz gleichgültige Dinge und kommen erst später mit ihrem Anliegen heraus. Bei den Mendi kleiden sie dieses in die artige Bemerkung: „Wir sehen einen schönen Edelstein in deinem Hause, und wir wollen ihn uns holen; wir bringen dir dafür dies Geschenk.“ Bei Annahme des Antrags pflegen der junge Mann und seine Eltern persönlich bei den zukünftigen Schwiegereltern vorzusprechen,[S. 45] wobei sie diese von neuem beschenken. Bei den Diamala der Elfenbeinküste ist damit noch eine besondere Verlobungsförmlichkeit verbunden. Der Zukünftige überreicht einem seiner Freunde ein Paket mit Kolanüssen. Dieser öffnet es, wählt zwölf Nüsse aus und packt sie zu einem besonderen Bündel zusammen, die übrigen verteilt er an die Anwesenden. Damit ist das Verlöbnis vor Zeugen besiegelt. — Die Bambara machen eine Ausnahme von der üblichen Art des Brautkaufes; bei ihnen gibt der Vater der Braut seiner Tochter noch eine Mitgift mit. Bei wohl allen übrigen Stämmen Westafrikas wird die Braut ausschließlich gekauft; der Preis fällt ganz verschieden aus und beträgt bald nur wenige Mark oder Franken, bald sind es deren mehr als tausend. Während der Verlobungszeit bleibt das junge Mädchen für gewöhnlich im Hause seiner Eltern, bei einzelnen Stämmen aber pflegt es schon jetzt geschlechtlichen Verkehr mit dem Auserwählten. Bei den Kopfjägern Nigerias kann der Bräutigam, wenn die Verlobung erfolgt ist, sofort seine Frau verlangen, wenn es sich um eine Geschiedene handelt; er muß aber bis zur nächsten Regenzeit warten, falls die Braut noch Jungfrau ist. Zu passender Zeit sammelt die Familie des Bräutigams große Mengen Negerhirse und sendet sie am Hochzeitstage in das Haus des Vaters des Mädchens; dort wird ein Festgelage und ein Tanz abgehalten, wobei jeder Teilnehmer so lange tanzt und sich betrinkt, als noch Bier vorhanden ist. — Bei den Haussa spricht der Jüngling zuerst mit dem Mädchen; denn, obgleich sie mohammedanischen Glaubens sind, leben die Frauen bei ihnen doch nicht abgesondert. Gibt es ihm sein Jawort, dann wird die Erlaubnis des Vaters oder Onkels eingeholt und ein Teil des Brautpreises[S. 46] entrichtet. Am vierten Tage vor ihrer Hochzeit wird die zukünftige junge Frau von ihren weiblichen Verwandten und Brautjungfern ergriffen, damit ihre Hände und Füße mit Hennah gefärbt werden (Abb. 71), wobei das Mädchen Widerstand leisten oder wenigstens vortäuschen muß. Sie trägt diese Farbe vier Tage lang und wird am Abend des letzten zur Wohnung ihres Gatten gebracht. Diesen trifft sie jedoch nicht an, da er für einige Tage im Hause des Brautführers wohnt. Nach Ablauf der Frist bringt dieser ihn zurück und überreicht den Brautjungfern, die sich noch in der Wohnung des Bräutigams aufhalten, Geschenke, wodurch er sie zum Gehen veranlassen will. Eine Haussafrau spricht den Namen ihres ersten Mannes niemals aus, sondern nennt ihn einfach „Herr des Hauses“ oder ähnlich; denn der wirkliche Name ist ein wunder Punkt, wenn sich seiner eine boshafte Frau bedient.

In gewissen Teilen des nordwestlichen Nigeria stehen die Eltern vor dem Hause, wenn der Bräutigam eintritt; zwei seiner Freunde halten das Mädchen bei den Beinen fest. Ist die Braut noch jungfräulich, dann wird den Eltern nach dem Hochzeitsakt ein weißes Tuch mit den üblichen Abzeichen gezeigt und es werden ihnen Geschenke dargebracht. Hat sich aber gezeigt, daß die junge Frau ihre Jungfernschaft bereits verloren hatte, dann errichtet der Mann vor seinem Hause eine Stange, hängt jene zum Schein daran auf und zerschlägt ihre Schüsseln und Töpfe. Er will damit andeuten, daß die Frau von selbst zu ihren Eltern zurückkehre; denn wenn sie aus freien Stücken von ihm geht, müssen ihre Eltern die Heiratsgebühr zurückerstatten, während sie den Brautpreis behalten, wenn der Mann sie forttreibt. — Bei den Filani wird Ende des Jahres ein Ritus, den sie Girewali nennen, im Walde abgehalten. Die Jünglinge stellen sich in einer Reihe auf, die Mädchen stürzen auf ihre Günstlinge zu und nehmen sie mit sich; nachdem ein Festmahl stattgefunden hat, schlafen die betreffenden Paare zusammen. — Bei den Sobo lebt die Ehefrau die erste Zeit im Hause ihrer Eltern, ihr Mann aber wohnt mit ihr nicht zusammen, sondern besucht sie nur jeden Abend; bei Tagesanbruch geht er dann wieder fort. Erst nach drei Monaten bringen Angehörige ihrer Familie die junge Frau in das Haus des Gatten. — Bei den Bassa-Komo pflegen alle Männer in einem Teile des Dorfes zu leben, alle Frauen in einem anderen; die Männer besuchen ihre Frauen oder umgekehrt die Frauen ihre Männer, wie es gerade die Gelegenheit ergibt. Bei den Mbres am Tschadsee besteht noch Gruppenheirat, die Männer müssen aber alle Brüder, die Frauen alle Schwestern sein. — Bei den Ekoi besteht die bindende Förmlichkeit darin, daß das Mädchen ein Hochzeitsgeschenk als solches annimmt; die Annahme verkündet darauf der Bewerber im ganzen Dorfe. Vor der Hochzeit muß das Mädchen, wie wir bereits hörten, eine Zeitlang im Masthaus bleiben; währenddessen geht es weder aus noch arbeitet es. Auf Mädchen, die sich dies nicht leisten können, entweder aus Mangel an Geld[S. 48] oder aus sonstigen Gründen, wird scheel herabgesehen. Wenn einer Mutter ihr zukünftiger Schwiegersohn nicht angenehm ist, so sucht sie es manchmal dahin zu bringen, daß er die Verlobung wieder rückgängig macht, indem sie ihm droht, ihre Tochter vor der Hochzeit knapp zu halten, damit sie nicht fett werde.