ÉMILE MOREL

Les

Gueules Noires

PRÉFACE DE PAUL ADAM

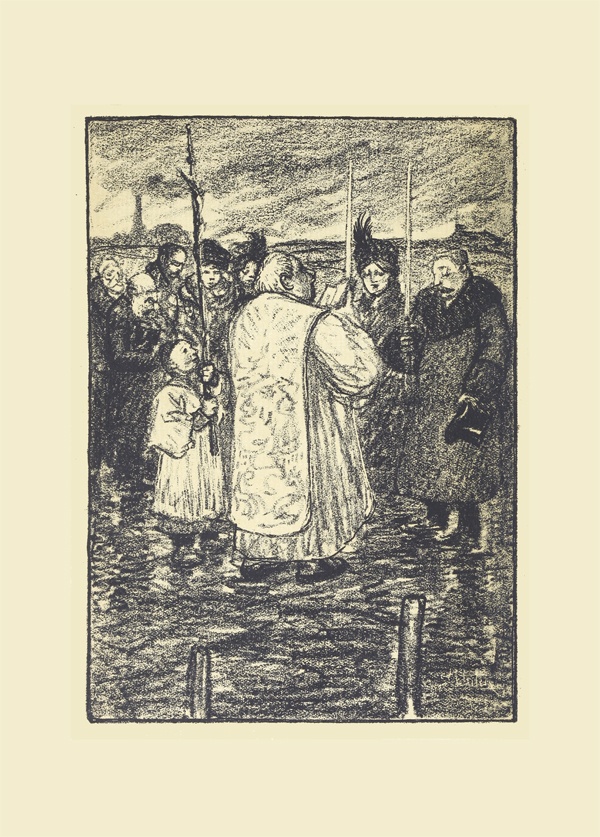

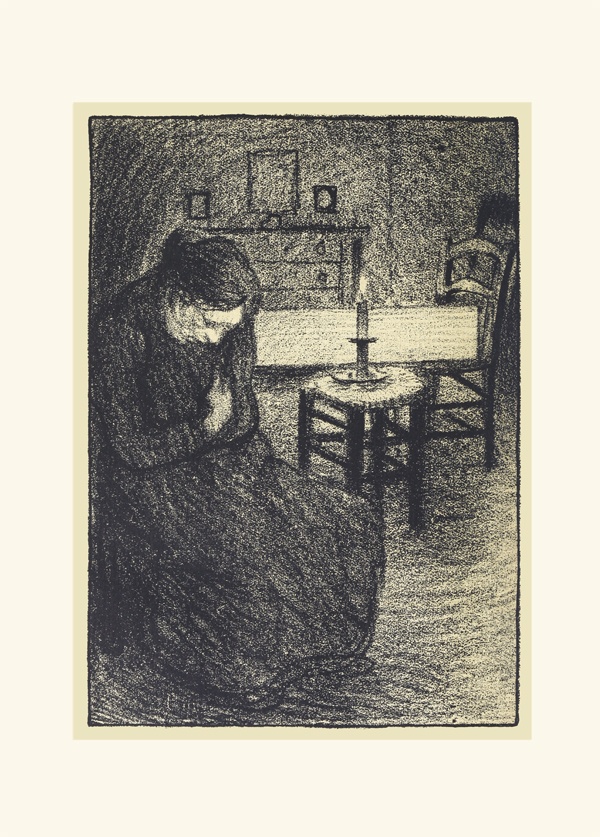

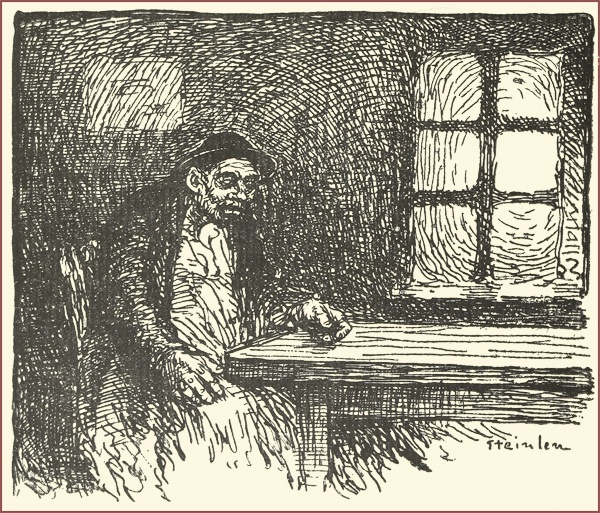

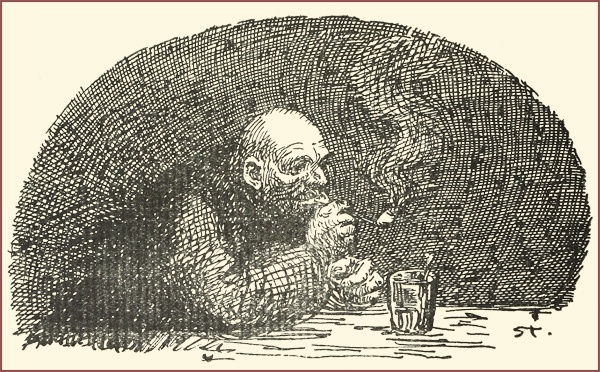

Illustrations de STEINLEN

PARIS

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D'ÉDITION

E. SANSOT & Cie

7, Rue de l’Eperon, 7

MCMVII

2e Édition

Il a été tiré de cet ouvrage:

Vingt-cinq exemplaires sur Japon Impérial

et cinq exemplaires sur Chine

numérotés à la presse

Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

5

PRÉFACE

Dès le XVIIIe siècle, nos encyclopédistes surent préparer la force d’apostolat qui devait d’abord, par les armées de la Révolution et de l’Empire, ensuite, par l’action de leurs disciples parlementaires, imposer à l’Europe monarchiste de 1848, après treize siècles d’oppression féodale, la suprématie latine de 6 la Loi sur les dynasties barbares. C’est encore chez nous, aujourd’hui, que la passion de la fraternité internationale puissamment développée, convertit l’État aux espoirs de paix définitive, et entreprend de soumettre les autocraties sanguinaires, même s’il faut pour cela quelque lutte suprême.

Aussi nos écrivains, depuis vingt ans, s’ingénient-ils à découvrir les talents des élites voisines. Ils établissent des unions entre les mentalités des peuples. M. de Vogüé nous enseigna de la sorte plusieurs raisons d’admirer Tolstoï et Dostoïevski. Nous comprenons les idées graves, profondes et vivantes du Nord, qu’Ibsen incarna dans les personnages de ses tragédies. Meredith, Kipling, Wells, après Swinburne et Oscar Wilde, recueillirent les tributs légitimes de nos louanges. Les poèmes de Carducci, les drames si noblement méditerranéens que composa d’Annunzio, les pensées d’Ugo Ojetti, nous captivèrent. Et l’on alla prônant les créateurs qui s’évertuent par delà les mers septentrionales, les Alpes ou le Rhin.

Cette affection très sincère de nos intelligences pour les chefs-d’œuvres étrangers, a malheureusement secondé, parfois, quelques jalousies d’écoles. Il fut une heure où cet amour fut exagérément affecté par les auteurs méconnus qui déniaient à leurs émules célèbres, les talents vantés par certains dilettantes ou par certaines 7 foules. En outre le sentiment politique dicta des verdicts littéraires. A l’internationalisme enthousiaste, les Hauptmann, les Sudermann, les Matilde Serao, les Thomas Hardy, tant d’autres non moins secondaires durent leur renommée parisienne. Très-supérieur à ceux-ci, Maxime Gorki peut cependant remercier l’opinion de notre jeunesse, adversaire de l’autocratie russe. Il incarne le prestige du rebelle intelligent. Nous aimâmes tout de suite les observations du chemineau réaliste et libertaire. Ses façons de rude examinateur interrogeant la vie sans indulgence nous séduisirent; sa pitié malveillante pour la bêtise des humbles nous enchanta. Enfin nous honorâmes ses manières de Diogène incorruptible aboyant au fond d’un tonneau. Un étranger, qui décrit les mœurs de ses compatriotes fort éloignés de nous, a toutes chances de nous intéresser; même si elles étaient plates et vaines, ses peintures nous plairaient par l’imprévu de détails spéciaux à la race du conteur. Telle histoire de paysan ou de boutiquier, pour fade et banale qu’elle soit en elle-même, peut devenir singulière et poignante, grâce aux locutions curieuses traduites d’un patois de la Chersonèse, grâce au caractère soudain révélé d’individus très différents de nous-mêmes, et influencés par des dogmes, des traditions tout autres. Gorki bénéficia de cet avantage. Autant que Gogol, 8 il nous introduit dans un monde d’âmes enfantines, passives, ébaubies, résignées à leurs instincts et à leurs maîtres, toujours asiatiques un peu. Cette nouveauté nous plut. Bientôt les louanges de Gorki retentirent. L’on répétait à l’envie que nous ne possédions pas un écrivain capable d’une pareille sincérité. On se trompait du moins jusqu’aujourd’hui.

Il est toujours utile de réconforter la foi dans notre excellence en attirant l’attention du public sur ceux d’entre nous qui manifestent le génie national. Les adorateurs de Gorki se défendront mal d’une extrême sympathie pour l’œuvre de M. Morel pour ce volume. Sans que le cachet de l’exotisme ajoute aux qualités de ce conteur une vertu toute extérieure et trop alliciante, il réussit à surprendre notre sympathie par la rude évocation de types tragiquement nets. Il les érige dans leur décor propre, et ils vivent en toute vérité.

Or la vérité constitue le mérite si rare de ce livre. Il la contient précise, soudaine, effroyable, ironique envers soi. La fatalité des lois économiques écrasant les foules industrielles est subie par les travailleurs non sans une abnégation analogue à celle des multitudes religieuses qui dans l’Inde, naguère, laissaient le char de Shiva écraser les dévots précipités sous les roues saintes. Certes, il y a les grèves, les émeutes, les 9 protestations électorales. Mais la secousse d’énergie apaisée, chacun reprend le collier de misère et convaincu qu’une nécessité quasi divine l’emportera longtemps sur les efforts de ses frères. Hagard, farouche, le peuple se remet à l’œuvre de produire pour l’aisance des élites favorisées, la richesse de la patrie. La substitution progressive d’actionnaires anonymes au patron réel et haï, ne cesse de confirmer le caractère fatal du salariat. Au loin, épars, intangibles, vagues, les uns presque pauvres peut-être, les autres étrangers, tous ignorants des supplices que leur capital inflige, les actionnaires sont devenus une entité que le prolétariat se définit mal. Ennemie nébuleuse, incorporelle, insaisissable, en tout cas phénomène subtil et dangereux comme le choléra. Car si les meneurs de syndicats s’assimilent à demi les thèses du collectivisme, l’énorme masse de leurs commettants n’y comprend goutte. Elle crie «Vive la Sociale!» comme les gens de 1830 criaient «Vive la Charte!», ceux de 1790 «Vive la Liberté!» et ceux d’autrefois «Vive Notre-Dame!», par besoin spontané de lutte contre les Huguenots, la dynastie franque et les Bourgeois, causes personnifiées du malaise général. Aujourd’hui l’amorphisme de la tyrannie capitaliste la rend quasi divine. Et l’effroi, comme la haine qu’elle inspire maintenant, acquièrent des apparences religieuses.

10

C’est l’empire de cette terrible force sur l’individu que M. Morel exprime dans les contes réunis en ce volume. De page en page, se convulsent la douleur, l’ivresse et la bêtise des troupeaux humains réduits à l’état indécis d’éléments. Rien dans les littératures antérieures ne put être suggéré par des observations semblables; seuls les tragiques grecs imputèrent à l’ανάγκη une pareille influence sur les crimes et les guerres. La mentalité de la foule industrielle, de l’homme-outil, est une chose particulière à ce temps. Jadis l’artisan faisait à lui seul, un objet total. Qu’il abattit un arbre dans la forêt, qu’il forgea une dague ou qu’il construisit une huche, il possédait le sens tonique de créer. Il pouvait se satisfaire devant un ensemble sorti de ses mains ingénieuses. Rares étaient ceux qui remplissaient les tâches purement mécaniques de l’ouvrier contemporain. Et ces tâches semblaient si pénibles qu’on les réservait aux criminels, ou condamnés aux mines. Lisez le très beau conte qui a pour titre Multitude-Solitude et que l’art vigoureux de M. Morel semble avoir choyé; apprenez le labeur monotone et indéfini des trieuses dans un puits du Nord; quelle impression funèbre on éprouve, à s’imaginer la pente lente de la personnalité, saisie dans la continuité du mouvement producteur, celui qui commence au coup de pioche détachant la 11 boule dans la galerie souterraine, et qui s’achève avec le geste de la fillette remplissant la corbeille. Ce mouvement général semble l’Être unique dont ce hercheur et la trieuse, aux deux extrémités de son élan, paraissent les organes analogues aux mécanismes charriant les bennes, hissant les cages, ventilant la mine, versant le charbon, l’emportant sur les trucks des trains en partance pour mille usines différentes qu’il alimentera.

M. Morel a parfaitement suggéré cette absorption de l’ouvrier par l’usine, qui le dévore, le savoure, le digère, puis l’excrète sous forme d’invalide ou de cadavre. Cela, le singulier talent de l’auteur nous a permis de le concevoir, en objectivant à nos yeux les heures pathétiques des existences ainsi consommées.

Amour angoissé puis mortel de La Marie pour le mineur qui l’a prise, entre tant d’autres, et qui la chasse à coups de pierres quand elle le découvre par mégarde aux bras d’une rivale. Stupidité touchante et avilie de Bécu, qui paie sa boisson avec l’argent destiné au cercueil de son enfant. Ignorances, souffrances, brutalités de tout ce peuple houiller, grouillant à la surface de la plaine flamande, sous les longues pluies froides, dans les cases des corons, à la lueur des astres électriques qui bleuissent les vitrages des ateliers, les courbes des rails, les fils du télégraphe, les flaques d’eau semées dans la sombre étendue 12 de mâchefer et de boue. Toutes ces peines vivantes accomplissent le drame de leur effacement au bénéfice de la Force immatérielle, accroupie, là, parmi les bâtisses lugubres et retentissantes, dans le paysage de désolation . . .

Quel décor plus tragique: cités de briques noirâtres frangées de maigres potagers, chemins d’escarbilles entre les terrains chauves, groupes de passants aux hardes flasques, déteintes, et qui se frôlent en affectant le verbe le plus canaille, le ton le plus abject. Cabarets aux salles basses empuanties d’odeur aigre, de pétrole et de sueur. Immondes injures proférées par les bouches d’enfants malingres et hâves qui cruellement se bousculent. Et ce ciel fumeux qui pleure sur l’infortune de la multitude hargneuse ou saoule. Telles sont les lignes, les couleurs, les cortèges et les voix de l’un de ces lieux où se recrutent les milices de la prochaine révolution sociale, celle qui changera les institutions humaines.

M. Morel façonne magistralement les statues littéraires des individus que forment ce climat, ces parentages et ces mœurs. Frère de l’art qui valut à Constantin Meunier tant de noblesse, celui-ci appartient en toute originalité au nouveau conteur. Depuis l’époque où Zola composait Germinal, deux générations surgirent dans le bassin minier du Nord. Elles présentent à 13 l’observateur des caractères très différents de ceux que nota le romantisme lyrique du maître défunt. Tout a pris là-bas un autre aspect. La magie de la science a modifié l’usine et son outillage. Les personnalités se sont mieux diluées dans la masse. Les rancœurs d’une population athée, rebelle, ironique, graveleuse et complètement adaptée à ses tâches, ont marqué plus profondément de leur empreinte les descendances: ce qui s’avère dans ce livre.

Il m’étonnerait fort qu’on ménageât la faveur à cet ouvrage d’un Gorki français qui vient d’ajouter plusieurs pages insignes à l’étude contemporaine du peuple, essayée par les auteurs de Jacquou le Croquant, de La Vie d’un simple, de La Maternelle.

Pour épris que nous soyons de tentatives étrangères, il sied que nous aimions les nôtres aussi, lorsqu’elles offrent à l’esprit tant de chances pour s’instruire et s’accroître, en apprenant plus de douleurs et plus de joies, en participant à plus de vies. Savoir rassembler et serrer autour d’un personnage les forces de l’univers est l’intuition philosophique seule capable de justifier l’usage des belles lettres.

A Courrières, des héros se sont révélés au printemps de 1906.

Cet admirable Pruvost qui sut vingt jours, dans la mine 14 délétère, faire survivre les courages de ses compagnons, qui les mena vers le salut, en dépit des âmes ébranlées par les horreurs du réel et par les terreurs de l’imaginaire. Quelle relation d’un siège, quel récit d’une bataille comprirent jamais des péripéties plus atroces que celle de cette longue angoisse? La viande arrachée au cadavre d’un cheval pourrissant, l’avoine, les échardes, l’urine humaine, l’eau sale qui composèrent la nourriture et la boisson de ces malheureux n’étaient pas pour les nantir d’énergie. Celui qui les réconforta par l’aliment sublime de sa parole rude et bonne, de son exemple, celui-là mérita plus que tout autre d’être enrôlé dans notre Légion d’honneur. Élève d’une École des Mines, Nény a montré ce que l’instruction et l’intelligence apportent de force aux caractères qu’elles façonnent.

Et voici maintenant un livre qui marque de quelles peines naissent ces courages.

Certains aiment répéter qu’il n’est plus en France, de cœurs valeureux. Pruvost dément cette opinion. Il offrit la preuve manifeste qu’au milieu de notre peuple se préservent et se perpétuent les qualités du chef. Car grouper des compagnons à l’heure du péril, les guider dans les chemins de douleur, les contraindre à subsister, à marcher, à espérer et à vaincre, c’est 15 là l’œuvre propre du chef. Pruvost témoigna que, parmi nous, se conservent latentes, les vertus des humbles officiers légendaires encadrant les soldats de la Révolution et de l’Empire, les maintenant, décimés, sur le plateau de Praszen, malgré la victoire momentanée des masses ennemies, les conduisant à l’assaut d’une Saragosse fumeuse et meurtrière, les ramenant à reculons et face aux cosaques, depuis Smolensk jusqu’à la Bérésina.

En ce Pruvost s’éternise le type du héros français. Pendant la bataille contre la nature inclémente, contre la terre avare, contre les gaz assassins, ils parurent tels que les aïeux dans la guerre contre les tyrans d’autrefois. J’eusse voulu que M. Fallières allât lui-même sur le carreau de la fosse attacher la croix contre ces poitrines amaigries. J’eusse voulu que, représentée par sa jeunesse en armes, ses plus somptueux régiments de cavalerie et d’infanterie en lignes sous les drapeaux déployés, la France acclamât de ses fanfares, les héros du travail.

Rien n’eût été trop magnifique pour attester l’hommage de la nation à ceux qui la servent en multipliant leur vigueur morale, leur esprit de solidarité. Décorant ces mineurs, elle vénère en leurs personnes les mille victimes du devoir social englouties dans les souterrains de la houille, sous les éboulements. Elle 16 enseigne au monde ceci: l’ouvrier atteint en besognant pour produire l’aise humaine, mérite autant que le soldat blessé en combattant pour détruire les adversaires de nos idées essentielles, de nos idées libératrices.

Pruvost, c’est le peuple qui, par son labeur opiniâtre, constitue la richesse de la patrie, donc la puissance de ses concitoyens à l’époque où l’argent commande et même dote d’efficacité les courages militaires en mettant les inventions de la science dans les mains des états-majors. Aujourd’hui, les grands États achètent la paix au prix d’un énorme appareil de guerre. L’ouvrier d’industrie fournit le principal de ce prix. Aux mineurs, aux verriers, aux forgerons, aux tisserands, à tous ceux qui manient le fer et le feu dans les enfers des usines, nous devons cet or sacré, garantie contre les massacres et les ruines du pire fléau. Si les Germains hésitent à nous attaquer, c’est que les Russes, débiteurs loyaux et reconnaissants, annoncèrent l’union avec la nôtre de leur force que les dépêches anglaises et les révolutionnaires européens décrient faussement, puisque cette simple déclaration de Pétersbourg suffit pour amener la conciliation entre les diplomates d’Algésiras.

A l’ouvrier, nous devons les motifs de notre quiétude relative. La richesse qu’engendre l’effort assidu de ses muscles assure 17 la vie de nos principes, de nos mœurs et de nos traditions. Il est le citoyen tutélaire, le palladium de toutes les patries. Sans lui, le soldat se trouverait, à l’heure dangereuse désarmé. Nos arts latins, notre pensée romaine, notre République législative, notre indépendance spirituelle et civique dépendent de son obstination à produire, en échange d’un salaire médiocre, les objets de nos négoces, les causes de nos millions. Afin que nous jouissions tous de cette sécurité, il livre, par morceaux, son existence aux catastrophes, aux accidents, aux maladies professionnelles. Il ignore, presque toujours, la longévité. L’excès de labeur, l’excès d’alcool le tuent avant la vieillesse. Sans l’excitation du vin, pourrait-il réaliser un effort aussi considérable! Et chaque année, cent cinquante mille tuberculeux expient, en mourant, le péché d’alcoolisme héréditaire.

L’agriculteur fournit le pain quotidien des français. Il ne crée pas la fortune indispensable à leur défense. Peu s’exporte de ce qu’il cultive, de ce qu’il transforme dans les champs. Il oblige les parlementaires au protectionnisme le plus néfaste. Au contraire, l’ouvrier livre tout de lui-même. Chacune de nos excellences est pétrie de sa chair, de son sang, de ses larmes. La table sur laquelle nous écrivons le verre que nous vidons, l’habit que nous portons, le mur que nous regardons: tout 18 naît de sa peine. Notre vie est faite en ses minuties, par les soins douloureux du travailleur manuel.

Or, il a livré pour nous, à la nature souterraine, un épouvantable combat. Mille de ses frères ont péri; et nous savons aujourd’hui, dans quelles tortures. Si mille soldats avaient péri de même sous les décombres d’une citadelle assiégée, nous ne saurions qu’imaginer à la gloire de ces héros. Il sied que notre dévotion s’affirme pareillement à l’égard des travailleurs morts pour la puissance de la patrie. Sur le sol de Courrières, un édifice ne doit-il pas s’ériger, consacrant, grâce à l’art d’un illustre sculpteur, la religion du sacrifice consenti par l’individu afin que la société progresse. Depuis longtemps M. Rodin parfait la maquette d’un monument au Travail. L’heure ne sonne-t-elle pas de dresser ce symbole du génie laborieux sur le tombeau des Mille?

A la gloire de l’ouvrier, la nation reconnaissante dédierait l’œuvre de son plus beau talent.

Nul hommage qui puisse dépasser la mesure du sacrifice. Si les lois de l’évolution économique s’opposent encore aux désirs légitimes du prolétariat, si l’on ne peut lui tailler sa juste part dans les bénéfices sans détruire l’industrie même qui le nourrit, si, par l’iniquité des choses fatales, l’ouvrier reste, comme l’employé, 19 contraint de subir ces influences de la vie générale, il a du moins conquis le respect des penseurs, des élites intelligentes, jadis insoucieuses de sa dignité. C’est ce sentiment de respect, de gratitude et d’amour fraternel qu’il nous appartient de manifester le plus généreusement autour du sépulcre noir.

Et je suis extrêmement heureux d’écrire ces lignes au seuil d’une œuvre d’un écrivain du Nord, un qui connaît les âmes des corons et les humbles intelligences engainées dans la blouse du mineur. M. Morel, le premier, élève ce monument littéraire en l’honneur de nos héros, monument de sincérité, de pitié, de vérité. Il convient de le louer pour avoir uni son rare talent au service d’une si noble cause.

Paul ADAM.

23

La Paye

Elles sont là une vingtaine qui piétinent dans la neige, devant la grosse grille fermée, attendant leurs hommes.

24

Là-bas, au fond de l’immense cour, où la neige est devenue une boue noirâtre, comme si la houille suintait du sol, le grand bâtiment de fer se profile, pesant et sombre, sur le ciel uniformément gris.

Tous les regards scrutent au flanc de cette bâtisse rigide et farouche, une sorte de brèche, à laquelle on accède par la montée d’une rampe de terre qui se cabre sur des arches de brique. Car, c’est par ce vomitoire, que s’écoulera le flot humain jailli des sources profondes.

Et c’est chose poignante que l’attente transie de ces quelques malheureuses, qui sont venues épier la «remonte» du jour de paie, pour disputer à l’alcool, leur pain et celui des petits. Combien hélas, de celles qui tranquillement au coron s’invitent autour des cafetières, viendront aussi un jour, se joindre au groupe lamentable?

Il en est, qui ont amené un enfant, l’aîné, ou bien encore le tout petit: celui enfin que leur homme préfère, afin de l’attendrir et de l’entraîner. Car l’ennemi est derrière elles: une rangée d’estaminets, placés devant la sortie, comme des pièges et qui, eux aussi, guettent la remonte de quinzaine.

C’est là que l’homme va rapidement prendre courage 25 pour son vice. Il est lâche, il hésite, avant d’en avoir franchi le seuil, mais lorsqu’il en sort, il a le regard mauvais déjà et l’argent enfermé dans le poing. Il est devenu insensible aux larmes et aux supplications éperdues de celle qui l’attend encore. Et, sans attendrissement pour l’enfant effaré qui pleure, il s’en va menaçant.

Alors, vaincue, la femme s’en retourne en sanglotant à la maison, où, peu à peu, entrent la misère et la faim.

Or, si leur attente vous angoisse le cœur, c’est qu’elle évoque tous ces drames et toutes ces souffrances.

Voici que l’on ouvre la lourde grille, la défense hérissée, derrière laquelle aux heures hallucinées, les soldats veillent.

Les femmes s’approchent, et leur groupe, calme jusqu’ici, maintenant s’agite. Celle-ci gifle l’enfant qui s’obstine à grimper aux barreaux, cette autre se courbe, et d’un geste cru, se mouche entre les doigts, sur la neige; il en est une, qui berce avec un air de rudesse et d’alarme, le nourrisson qui se réveille. Et ce sont là, les frémissements grossiers de leur impatience et de leur inquiétude.

Un homme, frileusement enveloppé dans une houppelande, comme celles que portent les bergers, est venu 26 s’asseoir à l’entrée, sur l’une des bornes de fer. C’est un mineur, qu’un éboulement a tordu comme une vrille. Les secours de la compagnie ne lui suffisant pas à nourrir sa famille, il vient tendre la main aux camarades.

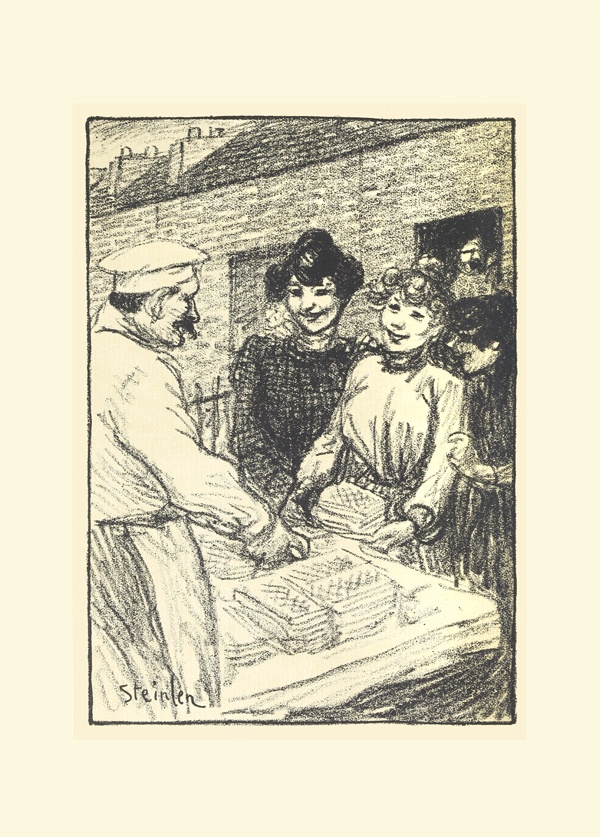

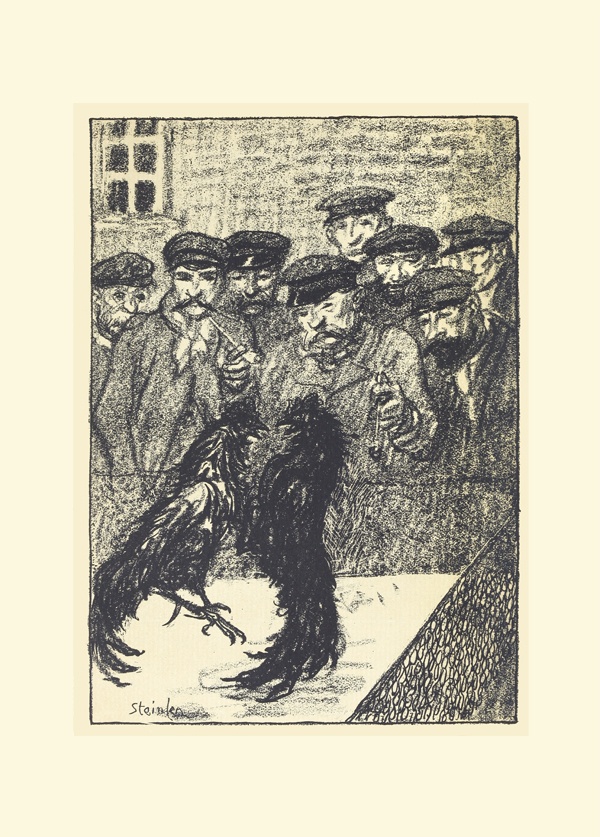

Les estaminets s’agitent aussi. Une servante à la tignasse d’un blond de lin, balaie le seuil du «Grand Saint-Éloi». Plus loin, «Au rendez-vous des Coqueleux» fluent, par la porte entrouverte, les sons aigrelets d’une boîte à musique.

Brusquement, là-bas, les hommes noirs sont apparus, tenant en main leurs lampes encore allumées. Et celles-ci ont au jour, un aspect funéraire, un éclat blafard, rappelant celui des lampadaires, qui éclairent en plein midi, à travers un crêpe.

Ils descendent en courant la rampe de terre, comme pour secouer la tristesse des ténèbres du fond, restée accrochée à leurs épaules. Puis, ils vont de nouveau se perdre, dans une autre partie de l’étrange monument de fer, par une large ouverture béante, où le regard suit un instant, semblables à de petites étoiles, leurs lampes qui s’éloignent.

Ils apparaissent et disparaissent par groupes, selon la montée des cages, qui viennent des ténèbres les rejeter au jour.

27

Là-haut, dans le beffroi qui se dresse vers le ciel immobile, les molettes par où dévalent les câbles de l’ascenseur monstre, tournent, tournent, lancées dans une giration folle. Et c’est lorsqu’elles s’arrêtent un instant, qu’un flot d’hommes surgit et roule, comme si la gorge profonde vomissait ceux-ci par hoquets.

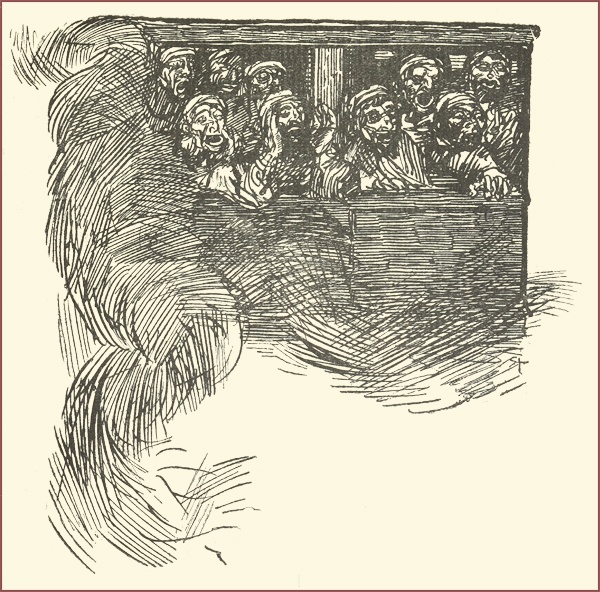

Quelques trieuses, dont le travail se trouve interrompu par la «remonte», sont venues s’accouder au garde-fou d’une plate-forme, sans doute pour reconnaître quelque amoureux, car ces petites «gaillettes», ces gamines de quatorze ans, sont déjà des femmes. Il en est une, qui a ramassé de la neige, et la lance au-dessous d’elle, sur les houilleurs. Alors ceux-ci, d’en bas, ripostent avec des mots qui sont une boue. Et ces mots infâmes font fuser des rires frais d’enfants.

Les houilleurs, que les cages viennent de rejeter hors des ténèbres, galopent toujours en descendant la rampe, mais à présent, ils se heurtent en bas, à ceux qui s’en reviennent, recomptant la paie qu’ils ont touchée au sortir de la lampisterie. Ces derniers tiennent encore en main, leurs bulletins de «quinzaine»: des petits carrés de papier d’un rouge écarlate qui mettent une pauvre joie éparpillée, dans la foule pesante et boueuse.

28

La fosse, hoquet par hoquet, continue à vomir son outillage humain. Avec un piétinement harassé, des pas ivres de fatigue, les centaines d’hommes loqueteux et maculés se tassent à la sortie.

C’est entre les grilles, la coulée fangeuse d’êtres rugueux comme les anthracites de la mine, d’êtres aux ossatures gourdes et animales. Et cette plèbe, calcinée par l’approche du grand feu souterrain, cette plèbe sordide que l’on voit derrière les barreaux de fer aux pointes hérissées, donne une tragique impression de force comprimée et aveugle.

Ils sortent; les gros sous tombent dans l’assiette de l’estropié; ils tombent lourdement, jetés par des mains énormes et souillées, des mains déformées par les meurtrissures. Et tous ces hommes qui font l’aumône, ont un même air féroce et tourmenté, avec leurs faces machurées dans lesquelles roule le blanc des yeux.

Sur la route envahie, c’est une cohue aux gestes entrecroisés et confus, un grouillement dans lequel les quelques femmes qui attendaient, disparaissent noyées, comme là-bas, au coron, leurs peines et leurs foyers de souffrance sont perdus, parmi les centaines et les centaines d’autres foyers. Une senteur tiède de troupeau, une odeur écœurante de sueur et de houille, 29 flotte dans l’air glacé, au-dessus de la foule qui sur la neige s’élargit comme une tâche d’encre.

Les portes des estaminets s’ouvrent et se referment avec un ébranlement de vitres. Et sur les seuils, ce sont des appels, des noms criés par des voix qu’enrouent les poussiers de charbon restés accrochés dans les gorges.

Un sou lancé maladroitement, est tombé sur le sol gluant. Le houilleur qui l’a jeté le ramasse et le dépose dans l’assiette que l’affligé tient sur ses genoux.

Ce houilleur doit être l’un des plus anciens de la mine, car son corps porte le stigmate des longues heures de travail, pendant lesquelles les jambes ployées, les reins ankylosés, les épaules voûtées, seuls, les bras se détendent, frappant le long du gisement pour extirper l’or noir.

Son allure en est affaissée, et ses jambes demeurent arquées en avant, comme chez les vieux chevaux rompus. Puis, sur ce corps vidé de graisse, la tête portée par un cou amaigri, cordé par les carotides, apparaît trop grosse.

Tout en marchant, l’échine prostrée, il noue sa paie dans le serre tête de toile bleue qu’il a retiré de 30 dessous sa barrette en cuir bouilli. Il fait les nœuds lentement, avec des doigts gourds et inhabiles. Parfois, il relève la tête, et ses yeux enfoncés dans un visage bosselé par les pommettes, fouillent d’un regard inquiet la cohue.

Tout à coup, une grosse femme aux cheveux roux a surgi devant lui. Impérieuse et rogue, vivement elle saisit le serre tête, d’un tour de main le dénoue et en verse le contenu dans son tablier.

Dans la figure elle lui crie:

—Ch’ bulletin, faudra me l’ faire vir à nous mason.

Après quoi, ayant tourné un dos énorme, elle s’éloigne à grands pas farouches, fendant la foule de sa grosse poitrine tendue en avant comme une proue.

Lui, reste là, les bras tombant très bas, avec ses grosses mains déformées au bout, hébété, perdu. Bousculé ici, il va plus loin et s’arrête, regardant les autres sortir, mais les yeux vagues, l’esprit ailleurs.

Enfin, il palpe l’intérieur de son bourgeron serré à la taille par une lanière de cuir.

Il en retire son bulletin de quinzaine et y fixe sa pensée qui errait.

La coulée de la foule le frôle, l’ébranle comme ces piquets de bois enfoncés au milieu d’un cours d’eau.

31

Soudain, il a un mouvement des épaules, relève les yeux, et le voilà qui remonte le courant humain où sa grosse tête ballotte dans la houle des visages noirs.

Il repasse la grille, puis dans la grande cour, il se dirige à droite, vers le long bâtiment bas et sans étage des bureaux.

Assis derrière son grillage, le comptable le regarde entrer, furieusement hostile déjà, envers ce numéro de son grand registre qui a pris forme humaine.

—Qu’est-ce que vous venez fiche ici?

Le houilleur demeure une seconde ahuri, comme une brave bête paisible qui ne sait pourquoi on vient de la cingler d’un coup de fouet.

—. . . . . Ben Voilà, je viens rapport à les frais d’interment de min fiu qu’est mort ch’ mois passé. A l’ paie, l’ porion il a dit comme çà, que vous ne lui aviez encore rien donné pour mi.

—Votre nom?

—Bécu Désiré.

—A quelle date votre fils a-t-il été enterré?

—L’ quatre ed’ janvier.

Le comptable, le front chagrin, a ouvert son grand registre à coins de cuivre, et de ses doigts pâles tourne les pages où, rivés chacun à son numéro, se succèdent 32 les quatorze cents noms, inscrits en grosses lettres rondes, enlacées comme des maillons de chaînes.

Dans le silence, on entend un bruit sourd qui vient du bâtiment d’extraction, un bruit au rythme large, comme une respiration profonde et égale. Et, à travers les vitres en moiteur, on voit là-bas, à une grande baie, le bras énorme d’une bielle, dont le geste humain passe et repasse.

L’employé a pris son carnet à souche, puis s’est mis à écrire.

Le poêle rougi a rejeté par son œil de feu une escarbille, une larme incandescente qui a roulé sur le plancher. Bécu s’est précipité lourdement, et d’un coup de son gros soulier ferré a repoussé l’escarbille sur la plaque de tôle. Mais derrière le grillage, on lui a jeté un regard furibond et la plume a eu sur le papier un grincement exaspéré.

Alors, pour prendre contenance, l’homme croise les bras, et, se penchant un peu, il suit du regard avec une attention stupide, le fantôme de force qui, là-bas, passe et repasse.

Le comptable s’est levé et s’approche du guichet.

—Tenez, voilà vos bons.

Sur la planchette, il a appliqué du plat de la main, 33 avec un bruit de gifle, deux feuillets détachés du livre à souche.

Bécu les regarde d’un air désappointé.

—Alors, c’est pas nous qu’on touche ch’l’argent?

On ne répond même pas à sa question.

—Celui-ci, vous le remettrez au curé, celui-là, aux pompes funèbres, afin qu’on puisse venir les toucher à la caisse. Nous ne donnons pas de bon pour le menuisier. L’indemnité est fixée à cinq francs pour les cercueils d’enfants. Je vais vous remettre l’argent.

Cette fois, Bécu a eu un dandinement de satisfaction.

La pièce a sonnée, brillante, sur la planchette. Aussitôt, l’énorme main noire l’a saisie puis étouffée en se refermant.

Dans la cour redevenue déserte, il n’y a plus qu’un groupe de chefs porions qui causent entre eux tout bas, leurs gros ventres se touchant.

Et maintenant, Bécu se trouve seul sur la route. On ne voit plus qu’une femme et son enfant, qui attendent, en détresse, devant la porte d’un cabaret et aussi le malheureux qu’un éboulement a tordu, qui s’en va, lentement, de côté, comme un crabe.

Bécu se dirige aussitôt vers l’estaminet du «Grand Saint-Éloi.»

34

La salle enfumée est pleine de houilleurs, assis autour du poêle, serrés sur des bancs le long des murs ou debout devant le comptoir. Au relent épais et fade de la bière, dans l’atmosphère empestée par l’âcre fumée du tabac de contrebande, se mêle la senteur vineuse de l’alcool. Et le patois grossier, le lourd patois du Nord, sort comme mâchonné des bouches où s’accrochent les pipes en terre.

Bécu s’assied près de la porte, au bout d’un banc.

Mais dans le fond de la salle, un homme s’est dressé, émergeant du remous des carrures.

—Hé Désiré? Viens par ichi nom de Dieu!

Lui, s’est levé docile, et sa grosse tête dodelinant, va s’asseoir à côté de celui qui l’a appelé.

Au comptoir, le cabaretier, une main sur le levier de la pompe, remplit les chopes que sa femme et la servante à la tignasse de lin vont porter sur les tables. Ou bien, d’un broc d’étain, il verse du genièvre dans les verres. Parfois, il sort du comptoir pour aller boire avec les clients. Il a l’air satisfait, réjoui, et là où il va vider une chope, il lâche des plaisanteries et donne de grosses tapes amicales sur les épaules boueuses, comme s’il voulait donner du courage pour les tournées à venir.

Les houilleurs vident leurs chopes avec des gestes 35 traînards, des mouvements déformés de leurs corps devenus à l’image de leur vie. Et les pensées qui roulent dans le vacarme des voix semblent être tirées avec effort, comme à coups de pioche, des fronts durs.

Bécu, lui, ne parle pas; il écoute le camarade qui pérore. Silencieusement il boit et mâchonne une chique de tabac. De temps à autre, il lance sur le carrelage un long jet de salive jaunâtre. Lorsque vient son tour de faire la politesse d’une tournée, il demande d’une voix sourde qu’on remplisse les énormes chopes. Puis il s’efface dans le silence. Trente années de fond et vingt ans pendant lesquels cet homme a tremblé devant une épouse terrible, ont fait de lui un être timide et triste.

Parfois, dans le brouhaha, un juron du rude patois se détache et isolément va résonner aux murs où sont accrochés les chromos violemment enluminés qui représentent les députés-mineurs.

Mais on boit ici, simplement histoire de se laver le gosier, avant d’aller au coron se décrasser dans les cuvelles et manger la soupe. Ou bien encore, pour certains, avant de prendre le train-tramway qui reconduit au-delà du pays noir, dans les villages agricoles, ceux qui, pour les salaires de la mine, ont 36 abandonné les champs. Les uns après les autres, les hommes boueux et aux visages lugubres se lèvent. Il a beau sourire le gros cabaretier, il a beau donner des tapes amicales, les gros souliers aux semelles cloutées font crier le sable blanc semé sur le carrelage. Quelques mineurs vont décrocher, dans un corridor qui mène à la cour du cabaret, des vieux pardessus qu’ils ont habitude de remiser en cet endroit avant d’entrer à la fosse. Ce sont là d’étranges vêtements rapiécés, de vieilles guenilles qui ne craignent pas le contact des loques de fond. Et ceux qui les endossent prennent un aspect de bandits, dont le visage serait barbouillé pour un guet-apens.

Le camarade aussi s’est levé, enroulant autour de son cou, un large cache-nez rouge qui lui donne un air louche d’émeutier. Et comme il discute politique avec un houilleur qui s’achemine vers la porte, il oublie là Bécu.

Oh! celui-ci n’est guère pressé de retourner au coron. Il lui importe peu d’aller savonner le charbon collé à sa peau et au sortir de la cuvelle, après avoir passé du linge propre, d’avaler la «dréchure». Il a une autre pensée en tête que celle de changer sa loque de fond, et dans l’estomac, il a une autre fringale que celle d’une soupe au lard frais.

37

Au travers de la toile noircie de son bourgeron, il palpe la pièce d’argent que lui a remis le comptable. Il la palpe avec la joie sournoise d’avoir trompé celle qui aux jours de paie, épie la remonte non pas avec une timidité éplorée comme les autres malheureuses, mais farouchement, en haute et robuste femelle.

Et il pense que de cet argent, il faut en tirer du plaisir jusqu’au bout. Or, prendre du plaisir, pour lui, c’est boire, s’abreuver jusqu’à l’inconscience.

Dans cette existence de labeur sombre et grossier où il va tête basse, lourd et stupide comme le bœuf à l’attelage, dans cette vie sans espoir, sans but, qui ne sera jamais que la misère supportable, l’ivresse que donne l’alcool est devenue la seule lueur et la seule secousse rompant la longue monotonie, dans laquelle se confondent les nuits, les jours, les années obscures des fonds...

Ayant craché la chique qu’il avait logée dans un coin de sa bouche, il se lève et s’approche du comptoir. Dans un faisceau de pipes qui sortent d’une chope, la tête en l’air, il en choisit une d’un sou. Il rompt le bout du tuyau qui lui paraît trop long. A ce moment, le cabaretier lui tend sa blague à tabac.

—Tiens bourre t’ pipe.

38

Alors, pour remercier, Bécu commande deux chopes. On les tire en deux coups de levier pendant que lui, allume sa pipe avec des aspirations longues et bruyantes, au «couvé» de cuivre dans lequel sommeillent les braises.

Ils trinquent.

—Écoute Bécu, c’est mi pour t’ faire tort, mais tu me dois encore quarante sous de l’ semaine passée.

Celui-ci pose sa chope, s’essuie la bouche du revers de sa grosse patte, délayant ainsi la poussière de charbon d’un peu de bière blonde et demeure balourd. Ça lui donne un petit choc au creux de la poitrine, le rappel de cette dette, qu’il va falloir payer aujourd’hui, où il aurait voulu boire tout son saoul. Il ne se souvenait plus de celle-ci, sans cela assurément, il serait entré dans un autre estaminet. Car, Bécu ne se presse guère à payer ses petits comptes arriérés. Il ne les acquitte que lorsqu’on l’interpelle du seuil des portes, parce que sa timidité alors s’affole.

—Oh tu ne m’ fais mi d’ tort, ce qui est dû, ça est dû.

Il reprend sa chope et la vide en se penchant en arrière, d’un petit coup brusque, afin de bien en sucer le fond.

Puis, il fouille dans sa loque de fond et en retire la pièce 39 de cinq francs qu’il pose gravement sur le comptoir, en la suivant d’un long regard qui la voit disparaître.

Le cabaretier, ayant retenu le montant de la petite dette et celui des tournées offertes, replace devant Bécu une poignée de sous, que celui-ci ramasse tristement, comme si c’était là les miettes de la belle pièce d’argent qui serait brisée.

Il a quitté l’estaminet.

Sur la route, il suit la direction opposée à celle du coron et ayant dépassé le dernier cabaret il s’arrête.

40

A droite, la vue est encore barrée par la palissade qui entoure la fosse, une clôture formée par d’anciennes traverses de voies ferrées que l’on a taillées en épieu et badigeonnées au goudron.

Mais à gauche s’étend la plaine, la plaine immense qui ondule sous la neige éclaboussée, sous la neige machurée par places de pustules noirâtres, de plaques sombres qui sont des corons et des fosses, jusqu’au mur gris et vague de l’horizon. Les lignes ferrées serpentent, s’entrecroisent sur des remblais, en minces rubans noirs, comme un réseau d’araignée; et l’on devine des routes et des canaux aux squelettes échelonnés des arbres. Sur l’immense étendue rase, des rumeurs roulent sourdement et des sifflements s’élèvent comme des fusées. Des innombrables cheminées géantes, les fumées sortent lourdes et se traînent toutes dans un même sens horizontal, en longues stries parallèles sur le ciel, où passent des bandes de corbeaux planant sur la tristesse muette des choses.

Le regard embrassant l’immensité décolorée, toute de blancheur et de noir, comme un paysage d’eau-forte, Bécu hésite, car un chemin, devant lui s’enfonce dans un champ ainsi qu’un profond sillon.

Enfin il se décide à quitter la grand’route. Et le 41 voici, les mains fourrées dans les poches, les coudes serrés au corps, marchant vite à cause de l’air froid qui commence à lui mordre la peau.

Les deux talus de l’étroite route encaissée et sinueuse cachent le paysage brutal. Et la voilà qui semble perdue, loin de toute chose, cette petite route solitaire qu’oppresse la morne grisaille du ciel d’hiver: perdue et solitaire, comme celle qui, là-dessous, s’en va mystérieuse, oppressée par un ciel pesant de ténèbres éternelles. Mais à un tournant, la plaine reparaît; et là, dans un large pli onduleux, se révèle une fosse que l’on ne voyait pas auparavant. Les quatre rangs successifs de son coron évoquent, par leur alignement discipliné, un souvenir de caserne ou de prison.

A la droite de la cité ouvrière se dresse le bâtiment d’extraction surmonté de son beffroi, à sa gauche, s’élève l’église toute en brique.

Mais la petite route ne va pas de ce côté; elle suit la pente contournante d’un vallon et conduit à une fabrique de sucre, laquelle attend, en un aspect de ruine et d’abandon, la prochaine récolte de betteraves, la récolte qui sortira des champs environnants, des champs déjà fécondés par les semences d’automne et qui maintenant dorment sous le drap blanc de la neige.

42

Bécu descend dans ce creux que l’on dirait laissé par un arbre gigantesque, déraciné de la plaine. L’immense étendue plate des terres et l’horizon lointain bientôt disparaissent. Une odeur de pulpe en pourriture stagne dans le vallon. Tout, ici, semble mort, alors qu’aux alentours la plaine respire.

Voici qu’il longe un mur de briques clôturant les terrains de la sucrerie. Et son pas fait hurler longuement un chien dans la fabrique abandonnée.

En face du portail fermé, de l’autre côté du chemin élargi par les charrois, il y a une maison de paysan avec grange et hangar pour les instruments de culture. Mais une enseigne apprend que c’est là aussi un estaminet. Au temps où la fabrique travaille, les ouvriers sucriers et les Belges qu’on emploie à l’arrachage des betteraves, doivent, aux heures des repas, y boire des triboulettes de bière blonde, en taillant leurs chanteaux de pain.

Bécu traverse le chemin aux ornières durcies, et cogne contre la marche du seuil ses souliers ferrés.

Pas un houilleur: la salle du cabaret est déserte, silencieuse comme l’usine, avec ce même air d’attente désolée. Seule une paysanne, près d’une fenêtre, tricote de gros bas de laine bruns.

43

Bécu, aussitôt assis, lui demande une bistouille, ce qui signifie du café renforcé d’eau-de-vie. Alors, la paysanne se lève, grande, sèche comme une bique et le teint bis comme la terre des champs qu’elle sarcle depuis l’enfance. Traînant ses savates éculées, elle va tisonner le poêle qui répand dans la pièce une chaleur de four, met une pelletée de charbon, puis ayant posé en plein feu la bouilloire elle dit d’une voix aigre:

—A ch’t’heure, faut que vous attindiez que ch’l’iau qu’alle bout.

Puis auprès de la fenêtre, elle va se rasseoir, et, reprenant son tricot, recommence le va et vient rapide et monotone des aiguilles longues. Parfois elle en retire une du jeu, et du bout pointu, gratte sa chevelure qui la démange.

Et lui, attend patiemment, en écoutant la chanson plaintive de l’eau.

Il est peut-être bien isolé et perdu ce lieu, et ce silence où pleure la grêle chanson est bien pesant; mais quand on a trente ans de fond, quand pendant trente ans on a rampé dans les profondeurs écrasées, côte à côte avec les veines noires de la terre, le cœur s’est habitué au silence et à l’isolement, comme les yeux se sont habitués aux ténèbres.

44

Puis, il préfère venir se cacher ici, car au moins, il peut y boire à son aise, à petits coups, en tête à tête avec son verre, sans la crainte de voir surgir dans le carré clair de la porte vitrée, l’énorme carrure de sa femme, la «rouge», comme on la surnomme au coron, à cause de sa chevelure rousse et de son teint allumé de femme toujours grondante.

45

Plus tard, quand il se sentira fort et plein de courage, c’est-à-dire quand il commencera à chanceler sur ses jambes, il ira boire les derniers verres au coron, près de sa demeure, avant de heurter du nez sa porte et de recevoir la terrible poussée donnée à poings fermés, qui l’enverra s’affaler sur le lit, où longtemps encore, déferleront les injures et par instant les gifles.

La paysanne a de nouveau arrêté le va et vient de ses bouts d’aiguilles entremêlés au sautillement de ses doigts secs. Elle s’est levée, pour verser l’eau bouillante sur la cafetière, et le liquide qui tombe, goutte à goutte à travers le filtre, égraine des petites notes claires.

Enfin la bistouille, le jus noir au relent de chicorée vitriolée d’alcool, fume devant lui. Ses grosses lèvres l’aspirent avec une joie goulue, et, après chaque lampée, il suçote les poils humectés de sa moustache. Il fait durer le plaisir, longtemps il gargarise son palais que met en éveil, la brûlure adoucie de l’eau-de-vie qui se dissimule et semble se faire désirer.

Sa bistouille finie, Bécu se carre dans sa chaise, allonge les jambes, élargit les épaules et la poitrine. On dirait que toute sa carcasse se dilate de contentement. Puis, il retire de son bourgeron un vieux morceau de 46 journal, où il y a du tabac, et se met à bourrer sa pipe en tassant fortement du pouce le tabac échevelé.

Alors, d’un nuage de fumée âcre, sort la voix sourde, la voix qui semble toujours résonner au fond de la mine.

—In verre ed geniève, de ch’ti lau qui pique.

47

Cinq heures tombent lourdement de l’œil de bœuf accroché en haut du mur. Maintenant, dehors, il fait sombre; la nuit hâtive de l’hiver a effacé l’usine muette et aveuglé les fenêtres du cabaret. La lampe suspendue au milieu de la pièce l’éclaire d’un rayonnement assoupi, en laissant beaucoup d’ombre dans les coins.

Bécu en est à son huitième verre de genièvre, et ses yeux brillent au fond de leurs orbites. Ils ont les lueurs verdâtres et fugitives d’une flambée d’alcool, ils ont, ces yeux, les reflets métalliques et étranges du poison absorbé.

48

Quand il veut boire, c’est d’une main crispée qu’il saisit son verre et pour que le tremblotement de ses nerfs ne le vide pas, il y accroche brusquement ses lèvres. Alors, descend en lui cette eau ardente qui lui donne une bonne chaleur, là, dans sa poitrine, puis partout, et lui fait la tête légère, légère, comme si elle allait sur ses épaules tourner ainsi qu’une toupie.

Les idées, qui se mouvaient dans ce crâne en un roulement massif et lent de meule, maintenant sautillent comme ces images projetées sur un écran lumineux.

Lorsqu’un houilleur est remonté au jour, le souvenir du fond l’obsède; et il garde, dans les nerfs, la vibration rythmée des coups de pics, comme le marin, sur la terre garde dans les jambes le roulis du navire. Poursuivi par cette hantise du labeur, Bécu pense à la mine. Il pense loin de lui, et ses bras qui sont allongés sur la table, de chaque côté de son verre, frappent là-bas à la veine des coups enfiévrés par l’alcool.

A présent, il bredouille des mots: il imagine tout un colloque avec son porion, à propos du boisage. Et le voilà, lui si timide dans la réalité, qui à la fin se fâche et se met à insulter son chef. Alors, comme si le porion s’éloignait, il crie une dernière injure «Arsouille» à haute voix, dans le silence de la pièce.

49

Mais le voici qui se met à sourire, en laissant dégouliner un peu de salive du côté où il tient sa pipe. C’est que l’image de sa femme vient de lui passer par l’esprit. Et il se moque, dans la sûre quiétude de sa cachette, de cette face rougeaude toute bouffie de colère.

Décidément l’eau-de-vie lui chauffe trop la tête, car il a enlevé son chapeau de cuir, découvrant ainsi un crâne chauve, un crâne qui lui donne un air morose de vieil oiseau déplumé. Et maintenant, avec le sommet du front qui apparaît blanc, la souillure de houille plaquée sur le visage est devenue un véritable masque.

Près du fourneau, la paysanne épluche des pommes de terre pour la soupe du soir. Une à une, elle les jette dans la marmite, faisant éclabousser l’eau dont les gouttelettes grésillent. Elle demeure indifférente devant cet homme qui s’enivre, étant habituée à ces sortes de choses.

Son fils, un enfant d’une douzaine d’années, est venu s’asseoir devant une des tables. Il grignote un croûton de pain, en buvant un fond de chope que sa mère lui a versé. Et le petit paysan, aux yeux avides et au front déjà obstiné, regarde longuement ce mineur. Il songe sans doute à l’âge, où, lui aussi portera la barrette de cuir et touchera les grosses pièces blanches 50 des Compagnies, au lieu du maigre salaire du travailleur des champs; au temps où le dimanche, il fera ronfler les rayons clairs d’une bicyclette—le luxe de la jeune génération des corons—sur les routes qui mènent aux ribotes de la ville.

On a ouvert la porte. Le cultivateur, un homme robuste et sanguin, planté carrément sur les jambes, entre en disant «Bonsoir» d’une voix forte et rude, une voix accoutumée aux larges espaces des champs. Il dépose sur une table quatre planches de bois blanc qu’il a rapportées, sans doute pour réparer son clapier à lapins. Puis, il va s’asseoir près du feu et s’occupe à décrotter ses houseaux en toile bleue, avec la lame de son couteau.

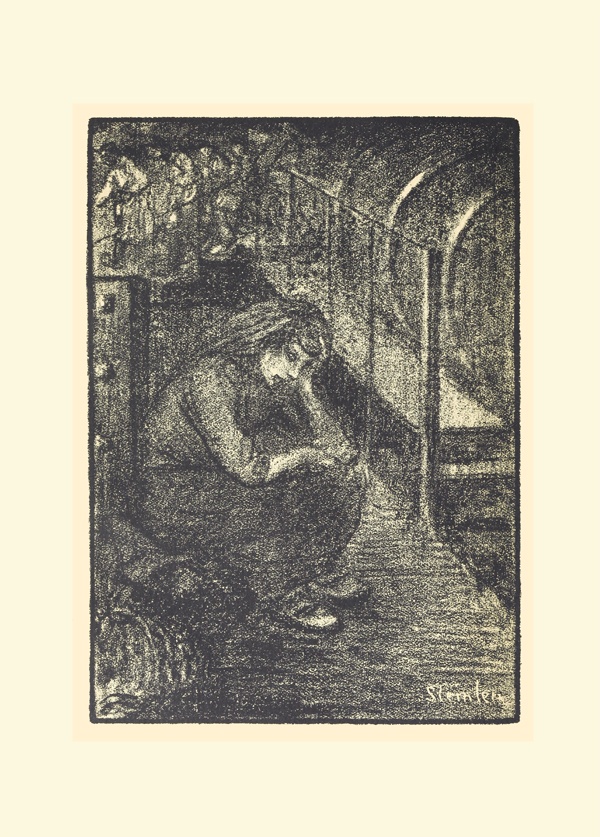

Bécu, depuis un instant, s’assoupit sur sa chaise. La chaleur torpide de l’alcool l’engourdit. Ses membres sont devenus lourds comme si, dans les veines qui les sillonnent, se traînait du plomb. Sa grosse tête qui lui semblait si légère, prête à tourner comme une toupie, a roulé sur une épaule. Il a regardé le paysan entrer, déposer les planches de bois blanc sur une table, puis ses paupières lourdes se sont abaissées sur ses yeux.

Sa pipe, décrochée de la bouche, vient de se briser sur le carrelage avec un petit bruit sec.

51

—Le v’la qu’il a tout bu, a ch’t’heure, ce cochon-là....

Le mari a crié cela avec la haine qu’ont les paysans pour ces houilleurs qui gagnent beaucoup et gaspillent l’argent.

—Si qu’il m’ paie, ça n’est mi encore rien, a ajouté la femme.

Il dort, mais par instants ses lèvres remuent convulsivement, et ses grosses mains déformées, qui pendent contre les bougeons de la chaise, s’agitent et se contractent.

C’est que son cerveau de vieille bête de travail, son cerveau durci, calleux comme ses mains, s’exalte sous l’influence de l’alcool. Dans la nuit de son crâne, se déroule une vie monstrueuse, une vie désordonnée, frénétique, qui le fait tressaillir.

Il est au fond, il marche du pas léthargique des songes, il va à la lueur de sa lampe, suivant le sentier qui passe dans les forêts enfouies. Et partout ce sont des feuillages, des feuillages immobiles incrustés aux murs sombres. Les palmes élancées des fougères arborescentes se courbent vers des troncs de sigillaires aux écorces ondulées. On dirait un dessous de bois 52 somnolant dans l’ombre opaque. Parfois, la lueur de la petite lampe allume une lamelle de mica qui se met à luire comme le calice d’une fleur chimérique. Et de l’eau qui source, s’écoule avec le doux murmure d’un ruisseau glissant sous la mousse.

Mais le voici qui arrive à une clairière, à une taille.

Là, des hommes aux torses nus, leur chair livide dans la nuit qu’étoilent les lampes, conduisent la morsure des perforatrices qui mordent la terre rageusement avec un air de bête mauvaise. Elles allongent des dards qui semblent fouailler des entrailles et ont des sifflements de serpents en colère.

Lui, ne s’arrête pas; il continue à traîner ses jambes engluées, et rentre dans une galerie s’enfonçant dans beaucoup d’ombre et de silence.

Il va toujours de la même marche entravée et lente du rêve, dans l’humide obscurité de cette galerie qui est une voie de roulage. Ses yeux suivent, à la lueur qu’il porte avec lui, les deux éclairs des rails qui s’allongent dans le noir comme deux cornes.

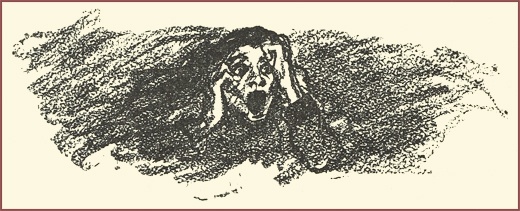

Soudain, il sent que son chapeau de cuir frôle les bois d’étais, qui, transversalement, soutiennent le toit de la galerie. Pour avancer il courbe les épaules. Mais le frôlement recommence, le toit s’est encore abaissé, 53 l’obligeant à marcher sur les genoux. Et voici que l’atmosphère devient étouffante. Il s’arrête. Alors, avec horreur, il sent sur le dos, le toucher dur et glacé de ce toit qui continue de s’abaisser en un lent, très lent, mais irrésistible glissement. Ses reins doivent bientôt céder à l’affreux affaissement. Il s’aplatit sur le sol. Pour fuir, pour se dégager, il recule en rampant. Sa lampe s’éteint et dans l’étouffement des ténèbres, recommence la pression diabolique des quatre cents mètres de terre qui le surplombent. Sa poitrine ne peut plus se dilater au rythme de son souffle et ses tempes battent contre le roc. Il étouffe, il râle.

Mourir! Non, il ne veut pas mourir; il se débat, se révolte et, d’un sursaut de volonté, il se réveille.....

Ses yeux hébétés errent un instant dans la salle. Puis sans avoir bougé, dans la même pose affalée, les bras tombants, la tête gisante sur une épaule, il retombe dans le sommeil.

Et la vie du rêve reprend, fantastique et fantomale.

A présent, il va, la tête en avant, les jambes molles, dans un tâtonnement continuel de l’équilibre, à droite, à gauche. Il s’arrête, hésite entre une chute en avant 54 ou en arrière. Puis, il repart en quelques pas rapides que suit un nouveau repos vacillant.

La première rue du coron est là devant lui, toute droite, en un allongement de perspective démesurée. De toute la force de sa volonté il tend à l’atteindre. Mais elle pivote, avec ses deux rangées de maisons, comme un carrousel de chevaux de bois.

Il y avait là, près de lui, une palissade contre laquelle il allait s’appuyer. Or, celle-ci vient de disparaître. A cette même place, il voit maintenant un mont de betteraves.

Après une grande oscillation de tout son corps et une alternative de petits pas butés, zigzaguants, il vient se coller contre sa porte.

Brusquement on ouvre, l’appui se dérobe, et il entre dans sa maison comme s’il tombait dans le vide.

Sa femme est devant lui, énorme, terrible. Et derrière elle, dans un coin, étendu sur un lit aux draps très blancs où ondoie la caresse douce et blonde d’un cierge, son fieu repose, pauvre petit corps tout raidi.

—Ah te voilà, saligaud d’ivrogne! Et ch’ cercueil? l’as-tu acheté ch’ cercueil?

55

— !

—Non? Alors qu’est-ce que t’en as fait de ch’ l’argent? Tu l’as encore bu, dis, saligaud? Et l’ petiot on va être obligé de l’ mettre comme il est là dedans l’ froidure de l’ terre! Ah tiens, un père comme ti, on devrait le jeter du carreau de l’ fosse, dans le fond de ch’ puit, dans ch’ bougnou!

Tout se brouille devant lui, une gifle lui a éclaté dans la figure. Une poussée dans les reins, l’envoie s’affaler dehors.

Sa grosse tête a frappé sur le pavé, mais il n’a ressenti qu’un choc très mou. Il se redresse et va s’adosser contre le mur, auprès de la fenêtre.

La rue toujours si animée par les enfants qui jouent, par les femmes qui voisinent, est déserte. Les maisons semblent inhabitées. Quelque chose de lugubre et de tragique plane dans le silence.

Et le malaise qui vient de cette absence de vie, de toute cette immobilité, est encore accru par une fin de jour sinistre. Dans le prolongement de la rue, à l’horizon, s’abaisse un coucher de feu et de sang. Des vitres, aux fenêtres closes, s’allument et rougeoient; les silhouettes des cheminées, les arêtes et les saillies des 56 toits, s’entourent d’un cerne lumineux couleur de soufre, et les ombres s’allongent.

Appuyé contre le mur il ne bouge pas. Il regarde autour de lui avec des yeux troubles, et son cœur inquiet écoute le calme surnaturel.

Soudain, une rumeur monte sourdement, une rumeur de foule, avec un piétinement lointain et confus. Cela grossit, et cela s’approche; on dirait tout un peuple en marche.

Bientôt apparaît une sorte de marée humaine dont le flux pénètre dans la rue qui l’endigue.

Bécu de loin reconnaît des barrettes de cuir, des serre-tête de toile bleue. Ce sont des houilleurs qui viennent du fond. Mais il y a aussi parmi eux des femmes, des enfants. Et ils sont tant et tant, que tous ceux du pays noir ont dû se donner rendez-vous ici bien sûr.

Les voilà, ils vont le frôler dans leur marche. Bécu frissonne car tous le regardent, tous rivent leurs yeux aux siens.

Puis, maintenant, chacun d’eux fait en passant un geste de menace ou de dégoût et chacun lui jette une injure comme s’il lui jetait une pierre: Ah l’ mauvais 57 père! Ah l’ saligaud d’ivrogne; il a bu ch’l’argent de ch’ cercueil!

Un galibot pas plus haut qu’une botte, l’a injurié aussi, d’une petite voix exaspérée, aiguë, qui lui entrait dans la tête comme une vrille. Ensuite c’est une trieuse, une jolie fille souriante sous les plis flottants de son béguin et qui fait en passant, une moue dégoûtée puis crache par terre. Un houilleur, un vieux camarade à lui s’est arrêté, l’a fixé longuement avec des prunelles sombres; après quoi il s’en est allé en secouant tristement la tête.

Il en vient encore, il en vient toujours: des hommes, des femmes, des gosses. Il y a parmi eux des gens qu’il avait connus il y a bien longtemps et dont il ne se souvenait plus. Il a même reconnu un homme qui fut tué il y a dix ans d’un coup de grisou.

Et sur les poings tendus, sur les faces qui crient l’injure, le couchant sinistre met une lueur de sang.

Terrifié, Bécu se détourne pour ne plus voir. Mais voici que par la fenêtre de sa maison, il aperçoit la petite flamme blonde du cierge qui veille. Il voit aussi sur l’appui intérieur son corbeau apprivoisé, son corbeau aux ailes rognées qui va et vient en boitillant—oiseau 58 funèbre—et qui méchamment frappe du bec le carreau.

Alors, Bécu se cache le visage dans les mains et se met à hurler plaintivement, comme on hurle dans l’angoisse du cauchemar.

Le paysan qui a fini de décrotter ses houseaux et qui silencieusement fume sa pipe, trouve que ce mineur saoul dort bien longtemps, d’autant plus, que celui-ci l’énerve par ses soubresauts et par les gémissements qu’il pousse dans son rêve.

Il décide de le réveiller. Pour cela, il va prendre les quatre planches de bois blanc qu’il a déposées sur une table et, s’esclaffant de rire, les laisse tomber de très haut sur le carrelage.

D’un bond Bécu s’est levé, éperdu. Et les yeux fous, le regard comme fasciné en apercevant les quatre planches de sapin qui semblent les bris d’une bière neuve, il tend vers elles des bras raidis de visionnaire, des bras qui se défendent contre une apparition. Puis il fait entendre une sorte d’aboiement rauque d’où les mots sortent étranglés: ..... ch’ cer..... ch’ cer..... ch’ cercueil.....

59

Le paysan ne rit plus. Sa femme et son fils se sont levés. Tous trois contemplent cette face de folie et tous trois sentent passer en eux un frisson d’épouvante.

Éveillé, le malheureux voit encore le surnaturel et le fantastique de son rêve.

Maintenant ce n’est plus comme dans le sommeil la seule illusion imaginative de la peur. C’est un effroi atroce de toute la chair, c’est une panique du cœur et un spasme hideux des nerfs.

Mais l’hallucination ne dure qu’un instant. Comme un ressort qui se casse, les nerfs brusquement se détendent et les bras roidis tombent.

Seul, le regard conserve une expression d’étrange égarement. D’une main inerte, mollement, Bécu s’essuie le front, puis il prend son chapeau de cuir posé sur la table et le met sur son crâne chauve.

A ce moment, la paysanne vient se planter devant lui, tout son long corps maigre de vieille bique frémissant encore. Et d’une voix blanche:

—Ah! mais avant de vous ensauver y faut m’ payer; cha fait trente sous que vous me devez.

Lui, gauchement, tâte son bourgeron et en tire un 60 franc ainsi qu’une petite pièce. Quelques sous sont tombés, il ne les ramasse même pas.

Il se dirige vers la porte, non en titubant comme un homme ivre, mais du pas défaillant d’un homme qui vient de recevoir un grand coup sur la tête.

61

Il avance dans la nuit glacée.

Tout est sombre dans le vallon, il n’y a que les deux yeux lumineux de la maison d’où il sort qui le regardent s’éloigner.

Le chien a encore hurlé dans la fabrique abandonnée 62 et puis s’est tu, n’entendant plus le long du mur le pas rôdeur.

La gorge serrée, la poitrine pantelante, Bécu va à pas entrecoupés. Dans sa tête bourdonnent encore les imprécations de la bande hurlante—mauvais père—salaud d’ivrogne. Les mots argent et cercueil lui martèlent le cœur tour à tour, comme les gros marteaux des forgerons viennent l’un après l’autre, en cadence, frapper l’enclume.

De son cauchemar, il lui reste une sensation physique étrangement douloureuse et un frisson de mystère. Le souvenir des reproches et des insultes de la foule fantomatique l’effraie d’une façon superstitieuse et l’accable comme une malédiction.

Il éprouve encore l’épouvante du surnaturel.

Quoique conscient d’être éveillé, il craint que cette nuit sans ciel, ces ténèbres épaisses—comme elles l’étaient là-bas au fond quand sa lampe s’est éteinte—il craint que cela ne soit la continuité du songe et qu’autour de lui ne surgisse encore d’affreuses choses.

Le mois passé, durant l’horrible agonie de son petit gars qui avait été pressé entre deux berlines, il pleura. Le jour de l’enterrement, lorsqu’il vit le fossoyeur enfouir le cercueil, il dut s’appuyer au bras de son fils aîné. Et 63 puis ce fut tout. Les jours suivants, où reprit sa morne existence de houilleur, il ne ressentit plus rien. Peut-être que, lorsqu’on a travaillé toute sa vie enseveli sous terre, il vous est entré tant de noir dans l’âme qu’il n’y reste plus de place pour la tristesse.

Mais ce cauchemar, c’est comme si son enfant s’était dressé devant lui pour le maudire. Et cet argent qu’il a dans la poche, cet argent du cercueil, lui paraît un fardeau.

Il avance toujours droit devant lui, montant péniblement la pente du sol vaguement pâlie par la neige.

Tout à coup, dans l’espace de ténèbres, une énorme étoile surgit; puis deux, puis d’autres encore, brillant toutes d’un éclat immobile.

C’est l’infini de la plaine avec les lumières électriques de ses fosses.

Au loin, vers la gauche, un immense incendie projette au ciel une large lueur. De hautes flammes se tordent, bleuâtres et sanglantes. Et sur ce lointain embrasement des fours à cokes, un vieux moulin du temps passé se silhouette les bras en croix.

Bécu s’arrête pour souffler, et aussi parce qu’il y a là, barrant sa fuite éperdue, une grande route dont 64 les arbres dessinent en noir leurs squelettes tortionnés sur la sinistre lueur.

Il n’aurait qu’à la suivre cette route, pour rentrer au coron.

Il hésite... Mais non, il ne la suivra pas car le coron, sa maisonnette de brique, tout cela pour lui reste hanté. Il les revoit par la pensée comme il les a vus en rêve. Il en garde un effroi surnaturel, l’effroi des êtres simples qui croient aux mauvais présages et aux revenants. Le lit mortuaire caressé par la lueur blonde du cierge, la foule maudissante, ce coucher de soleil dans lequel le coron baignait comme dans du sang, jusqu’à son corbeau apprivoisé qui frappait méchamment du bec à la fenêtre, tout ceci lui apparaît comme de sinistres et mystérieux ressentiments. Et sa conscience confuse, dans une sorte de remords, lui fait entrevoir la profanation qu’il a commise en s’ivrognant avec l’argent destiné à payer le cercueil.

Mauvais père!... Il lui semble par moments que c’est le petit mort qui lui crie cela. Et cette idée lui bat le crâne comme le battant d’une cloche.

Il recommence à fuir.

Il a traversé la route et s’en va à travers la plaine buttant ici, glissant là.

65

Tout à coup il s’arrête. Là-bas, sur la neige, quelque chose de noir remue. C’est une forme vague qui rampe à droite, à gauche, ensuite s’arrête, se rapetisse, puis rampe encore en s’étirant.

Une nouvelle terreur l’étreint. Quelle est cette étrange chose qui s’avance en zigzag?....

Enfin cela se précise. Bécu reconnaît une horde silencieuse de chiens chargés de tabac de zone et que conduit un contrebandier.

Les chiens, l’homme, s’évanouissent dans la nuit, troupeau et pasteur fantômes.

Alors, lui, recommence à déambuler.

Mais trois cents pas plus loin, il s’arrête encore. Il se trouve devant le remblai d’une voie ferrée et un sifflement vient de déchirer le silence.

Bientôt, un gros disque flamboyant apparaît et grandit, augmente d’éclat, lançant sur les rails un jet lumineux. Puis, un grondement trépidant accourt. Et la monstrueuse locomotive, ébranlant le sol, passe en ronflant, avec un hiement de bielles, avec toute une résonance de sa carcasse de fer mêlée à l’ébrouement de vapeur qui sort de ses poumons d’acier.

Celle-ci emmène un train de houille, cinquante wagons, lesquels semblent dans l’ombre, le corps annelé 66 d’un serpent qui ondule rapide à la courbe de la voie.

Et cela disparaît éventrant la nuit.

Longuement, Bécu suit des yeux le fanal rouge accroché à l’arrière du train. Et même après que la petite lumière sinueuse a disparu, il reste encore un instant immobile, fixant l’endroit où les ténèbres se sont refermés comme se referme l’eau sur une chose qui sombre.

Puis il monte sur la voie et la traverse. Mais en redescendant le remblai, il glisse et tombe sur le dos. Lentement, il se relève, replace sa barrette de cuir sur son crâne chauve, et le pas épais, les bras ballants, il repart droit devant lui dans l’obscurité.

Pourtant, l’air gelé de cette nuit d’hiver, cet air qui semble devenu consistant comme de la glace, lui enserre plus étroitement le front, les tempes. Peu à peu se fige l’effervescence de son cerveau.

Déjà les visions s’éteignent et leur souvenir se voile.

Ce qu’il y avait de surnaturel et de menaçant accroché à lui meurt tué par le froid.

Il ne marche plus inconsciemment, fasciné par la peur; il reprend graduellement contact avec le réel. Voici maintenant que cette immense houle de ténèbres 67 parsemée de points brillants lui redevient familière.

Ses yeux devinent la plaine sous l’embrun opaque des ombres.

Les éclats bleutés, essaimés sur ce grand lac d’ombre, le guident, comme en mer, les constellations guident le pêcheur.

Là-bas, où il y a trois feux électriques, c’est la fosse numéro 4, baptisée Saint-André. Ces deux feux plus proches et ce hall, dont le vitrage est éclairé, c’est la fosse numéro 7 ou fosse Sainte-Marie-Madeleine. Tout au fond, un groupe de lumières qui clignotent, tant elles sont éloignées, c’est une fosse de la Compagnie d’Heurchin.

La sienne, oh il sait bien où elle se trouve, elle est là, dans la direction de la lueur qui monte des fours à coke. Pourtant on ne voit aucun de ses fanaux; sans doute une ondulation de terrain la cache-t-elle pour l’instant.

Parfois, dans le vague, s’élève le bruit d’un choc puissant, le bruit de deux choses de fer entre-heurtées. C’est une seule note sonore qui s’élève, s’étend. Et à l’ampleur des vibrations se révèle l’immensité rase. Ou bien, c’est le roulement d’un train, une rumeur sourde qui s’éloigne et expire sans écho.

68

Et lui, devine, et lui écoute la vie formidable et cachée de la plaine.

Il ne regarde plus en lui-même, car en lui tout est redevenu immobile et sombre. La grande flambée de l’exaltation et de la fièvre s’est éteinte. Tout ce qui grimaçait, toutes les idées et les mots qui flamboyaient, tout cela a disparu.

Mais ce calme subit, il ne le raisonne même pas. Il subit l’effet apaisant du froid sans apprécier la sensation de bien-être. Car chez cet être hébété de servage et d’alcool, il arrive souvent que les impressions se succèdent sans se souder l’une à l’autre par un raisonnement.

Cependant, il n’oublie point avoir bu avec un argent qu’il n’aurait peut-être pas dû dépenser au cabaret. Mais comme en lui une froide sécurité a étouffé ce qui lui apparaissait avant comme de sinistres ressentiments, il ne sait plus très bien s’il commit une vilaine action. C’est au fond de son âme quelque chose de trouble, impossible à débrouiller. Avec le calme, il redevient la bête de somme indifférente, la pauvre brute accablée par vingt ans de fond, avec ses demies sensations informes, ses demies pensées mal équarries.

69

Il a repris son allure épaisse, sa marche aux pas affaissés. Mais il grelotte, serre ses épaules, car l’alcool éliminé ne lui chauffe plus les veines. Alors, il prend la direction du coron, fuyant le froid, comme il fuyait talonné par la peur. Il ne cherche même pas à se représenter comment sa femme va l’accueillir.

On n’aperçoit plus les flammes des fours à coke, on ne voit plus que la lueur qui dans le ciel fouille les gros nuages d’encre. Des feux électriques ont disparu.

Soudainement, à sa droite, le blanc indécis de la neige vient de disparaître. Et dans un vide qui s’allonge tranchant le sol pâle, des petites clartés glissent, très lentes. On entend des voix qui se répondent, avec une longue sonorité, une portée flottante. Puis, un éclair en coup de faux, un éclair très bleu, révèle furtivement le canal et un chapelet de péniches chargées de houille, que hâle, roulant silencieuse sur la berme, la locomobile électrique dont le trolley vient de faire dans la nuit une fulgurante déchirure.

Bécu ne détourne même pas la tête pour regarder le canal. Une sirène ayant meuglé lugubrement au loin, il écoute ce signal. Et voici que sa pensée lourde, s’enfonce là-dessous, au fond, là où rampent les camarades de la coupe à terre.

70

«A quelle heure vont-ils remonter cette nuit? A onze heures? Où peut-être bien encore à la demie passée douze heures.» Cette simple idée, il la tourne, la retourne, la mastique longuement. Elle occupe son cerveau jusqu’au moment où il a atteint la grand’route qu’il avait auparavant hésité à suivre.

Maintenant, sur ce sol pavé qu’aucune neige ne recouvre, à cause des nombreux charrois de houille, on entend résonner son pas solitaire.

Des profondeurs de la plaine, un peu de vent s’est levé, qui souffle et pleure dans les peupliers décharnés bordant la route. Et là haut, dans le ciel noir, transparaît vague et blême, la face cachée de la lune sur laquelle, lentement, glissent des nuages semblables à des voiles de deuil.

Il se hâte, grelottant, meurtri de fatigue.

Mais voici que, tout à coup, deux rais de lumière transpercent l’embrun des ténèbres. Une maison se trouve là, au bord de la route.

Derrière les fenêtres flambantes, on voit des silhouettes se démener avec des gestes grandis; on voit des profils anguleux, arrêtés au front par la saillie rigide des barrettes de cuir, se confondre violents et tourmentés. Des cris rauques, des rires énormes, font 71 vibrer les vitres. C’est là dedans une ivresse sauvage, une gaieté désespérée, pareille à une exaspération.

Sur la route on n’entend plus le bruit mélancolique du pas solitaire. Bécu est immobile. Il fouille dans son bourgeron; ses doigts font tinter des sous, ceux qui lui restent encore de l’indemnité funèbre.

Comme la gueule hurlante et enflammée d’un monstre, la porte vient de s’ouvrir, puis elle s’est refermée sur lui.

Et là, tout autour, il fait sombre: sombre comme dans cette pauvre âme humaine.

75

Multitude

Solitude

Le jour se lève, blême dans le brouillard qui enlinceule la plaine. Et dans cette lourde vapeur qui flotte sur le sol noir et gluant, s’épand un meuglement sinistre comme en clament tristement les gros vapeurs perdus dans la brume.

Confuses et vagues dans le brouillard qu’elles semblent déchiqueter, des silhouettes humaines se meuvent, avec un piétinement sourd.

76

Et cette exode d’ombres s’avance de partout, vers l’étrange appel.

A travers un champ labouré, écrasant de leurs sabots les lourdes mottes humides et luisantes de la terre éventrée, une bande de trieuses se hâte dans une marche trébuchante. Frileuses sous leurs robes de cotonnade bleue parsemée de pois blancs, elles vont les bras croisés, les mains cachées sous les aisselles, en faisant un gros dos sur lequel flottent les jolis plis du mouchoir de percaline dont elles s’entourent coquettement la tête. Elles ne causent guère, mais lorsqu’un sabot reste englué au fond d’un sillon, ces fillettes jettent de leurs voix claires, des jurons comme les hommes.

Elles ont atteint une petite route pavée qui passe au bout du champ et leurs sabots font entendre maintenant, sur les grès, un clappement sec, presque joyeux, dans ce jour lugubre où plane le rugissant appel à la peine.

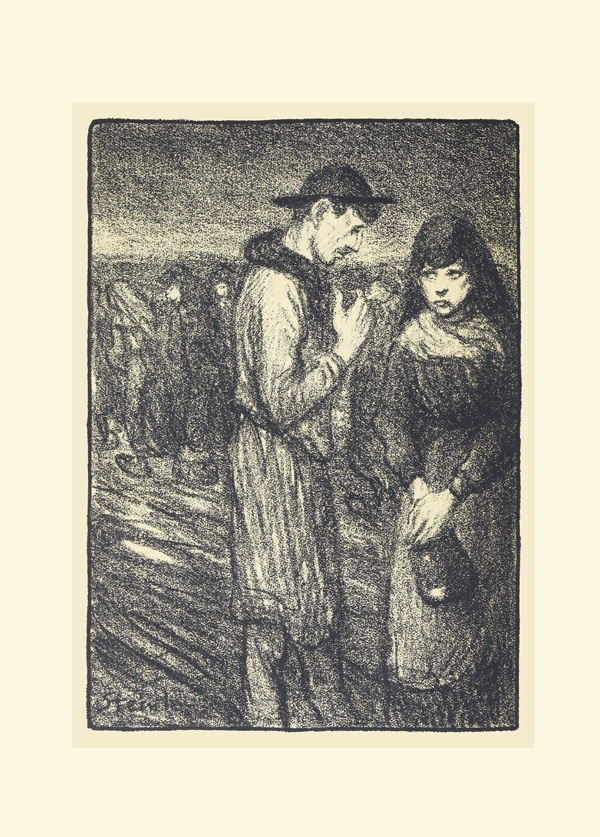

Tout à coup surgi de la brume, un homme sur la route les croise. C’est un grand gars vêtu de toile grisâtre, maculée de houille, avec un foulard de laine 77 rouge enroulé autour du cou et dont la face apparaît très pâle sous la barrette de cuir noir.

Une des trieuses, une maigre fillette aux joues creuses, qui suivait les autres à l’écart, s’est brusquement arrêtée devant l’homme. Tous deux se sont reconnus et se considèrent un instant en silence tandis que le clappement des sabots s’éloigne.

Alors, craintivement le petite interroge:

—«Eh bien Honoré, te vlà? T’es mi donc descendu au fond a ce matin?»

—«Ah non, pour sûr! Et puis j’y descendrai mi demain non plus, ni après-demain, ni les autres jours non plus, vu que j’en on quasiment soupé de l’ Compagnie.»

Il a répondu cela nerveusement, avec l’entêtement exalté d’une ivresse d’alcool qui a dû commencer hier, aussitôt après la remonte: ribote qui sans doute a duré toute la nuit dans quelque estaminet avoisinant les fosses, puisqu’il porte encore son bourgeron de travail.

La petite demeure passive, habituée aux propos qu’ont les hommes dans leurs soûleries, habituée à ces idées de révolte qu’ils ont tous ici quand ils ont bu.

Lui, détourne la tête, d’un pressement de lèvres fait gicler sur le sol un jet de salive, et, du revers de sa 78 main fébrile, essuie sa fine moustache de joli blond. Puis il reprend:

—«Ah! ben que non! j’y descendrai plus dans les fonds de par ici. J’on retiré min livret, je vas m’embaucher en Belgique, dans le Borinage. Demain à l’heure d’aujourd’hui j’aurons passé l’ frontière ».

Très raide, sans tituber, mais le regard fou, il a fait un geste ivre qui indiquait les au-delà de la plaine.

La petite reste encore silencieuse, mais maintenant son maigre visage se crispe. Ses paupières battent un instant sur ses yeux devenus fixes et troubles, et deux larmes coulent sur ses joues. Pour les cacher, elle baisse la tête et se met à tourner d’un gauche va-et-vient le talon de son sabot dans la terre molle.

Elle reste muette devant lui, toute petite et chétive, avec un air souffreteux et soumis, le dos voûté, tournant toujours gauchement le talon de son sabot dans la terre.

Mais, l’homme qui grelotte, les mains dans les poches, pendant que l’alcool le brûle sous la peau, brusquement s’écrie, piétinant à reculons, pressé sans doute à présent de regagner les corons:

—«Allons la Marie, je te dis adieu, et aussi bonne chance . . . . »

79

Elle le regarde s’évanouir dans la brume et ses yeux semblent s’agrandir et son regard s’affoler, comme si la plaine voilée l’entourait d’un espace immense et vide, un vide qui lui donnerait le vertige.

Le meuglement sinistre s’est tu; mais au loin, dominant de sourds roulements et des heurts profonds, s’élèvent des sifflements mélancoliques et les lamentations sonores du fer.

Avec une hâte convulsive, comme une bête blessée, la fillette suit de nouveau la petite route pavée qui s’enfonce là-bas, vers l’inconnu en rumeur.

80

Elle n’avait pas quinze ans lorsqu’il la posséda un soir. Elle s’était laissée entraîner à l’écart par celui-là, parce qu’il avait des yeux très bleus et très doux. Il l’avait possédée sans lutte, car dans l’ombre, lorsqu’elle avait senti sur ses lèvres la bouche du gars, elle avait aussitôt sur lui refermé les bras passionnément.

Presque toutes commencent d’abord par une recherche vicieuse dans un coin, avec un galibot de leur âge. Après, par une veulerie d’âme et des sens, par lassitude aussi de se défendre, elles abandonnent leur corps au hasard, parmi les centaines et les centaines de mâles. Mais la fillette s’était donnée par un coup de cœur, et, comme l’amour est une chose forte et saine, dès ce soir-là, elle repoussa brutalement le frôlement 81 des autres gars. Ce fut chez cette enfant la fidélité farouche de la femme qui aime.

Mais à quoi bon cette fidélité! Marie n’existait pas plus pour Lui—moins peut-être—que les autres filles qu’il culbutait au hasard des rencontres, dans une frénésie fouettée par l’alcool, qui rendait son acte semblable à un viol. Et lorsqu’il la trouvait sur son chemin et qu’il était sans désirs, il passait, sans lui adresser une parole, indifférent au doux regard qui longtemps le suivait.

Alors que l’homme demeurait la brute aveugle et insensible, cette fille du peuple, abêtie par atavisme et les trop hâtifs labeurs de la mine, était initiée par son cœur à tout ce que la passion fait naître de sentiments complexes et douloureux. Dans sa raison frustre survint un idéal, une aspiration vers un bonheur imprécis mais soupçonné, et, au milieu de ses pensées vulgaires, habita la rêverie. Elle souffrit de ne pas se sentir entièrement possédée, de ne pas lui appartenir davantage, de ne jamais voir la douceur menteuse des yeux très-bleus s’éclairer pour elle d’une lueur d’amitié. Sa laideur aussi la tortura, car elle pensait que celle-ci était la cause de cette indifférence, et cela rendit son amour encore plus craintif et dissimulé. 82 Elle eut les navrantes coquetteries des filles laides. Puis, pendant les rares instants d’étreintes, elle essaya de lui exprimer tout ce qu’elle ressentait. Mais il ne fut point encore touché par tout ce que cette passion fit vibrer pour lui du lourd et grossier patois.

Une fois, le hasard voulut qu’elle le surprit caressant une moulineuse entre les piles de madriers servant aux boisages de la mine. Lui se redressa, furieux, croyant que la petite était venue là pour les épier. Il ramassa une pierre et la lui lança à toute volée. Elle ne fut pas atteinte, mais elle reçut un choc douloureux au cœur, comme si la pierre y avait fait une blessure.

Rongée par un désespoir silencieux et par une jalousie sans révolte, elle a vécu jusqu’à maintenant une existence de fièvre et de misère à travers les jours et les mois, avec seulement un peu de bonheur longuement espacé pour la soutenir: ces minutes brèves où il la tient brutalement sous lui.

Le désir de mourir lui était pourtant venu dans un moment de plus grande détresse et de découragement.

C’était un soir d’hiver, elle longeait le canal; les rafales qui galopaient par la plaine rase hululaient aux gibets de fer et aux câbles électriques du chemin de 83 halage; l’eau morte était immobile. L’idée lui vint pour en finir, pour dormir toujours, pour ne plus sentir cette plaie vive au cœur, de s’ensevelir-là entre ces berges, dans cette chose d’épouvante comme le vide. Elle s’arrêta et s’approcha, mais soudain elle eut un recul de terreur comme si elle avait vu une chose affreuse et elle s’enfuit jusqu’au coron en sanglotant.

Ce ne fut qu’un spasme de désespoir qui jamais ne revint. Souffrante et résignée, elle continua à l’aimer, sans que nul soupçonnât que, sous l’enfant laide et chétive, il y avait une amoureuse au cœur exalté, sans entrevoir l’amour fanatique, l’amour navrant qui la faisait taciturne dans la horde bruyante de ses compagnes.

84

Courbant sa maigre échine, elle se hâte. Maintenant elle longe un grand talus, quelque chose de haut et de vague, très sombre; et cette immense tâche noire du terri, lui semble le reflet de son âme. Elle traverse des voies ferrées, passe entre des files de wagons vides, puis devant elle, se dresse une forme géante qui s’allonge confuse dans le jour embrumé et livide, en une sorte de beffroi.

Jamais, elle ne lui est apparue aussi triste, cette grande carcasse de fer qu’empanachent au rythme de leurs râles crachotants les tuyaux de vapeur, ni plus angoissant ce ciel d’automne bas et délavé, qu’endeuillent encore les lourdes torsades de fumée noire vomie par une cheminée massive.

85

Sur la bâtisse sombre, une inscription en grosses lettres blanches se détache: Fosse Sainte-Marie-Madeleine. Oh! l’ironie de ce doux nom mystique donné à cette chose noire et sinistre!