The Project Gutenberg eBook of Ludwig Richter, by Viktor Paul Mohn

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and

most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms

of the Project Gutenberg License included with this eBook or online

at

www.gutenberg.org. If you

are not located in the United States, you will have to check the laws of the

country where you are located before using this eBook.

Title: Ludwig Richter

Author: Viktor Paul Mohn

Editor: Hermann Knackfuß

Release Date: June 25, 2022 [eBook #68401]

Language: German

Produced by: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDWIG RICHTER ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1906 erschienenen

Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.

Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche

und altertümliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original

unverändert; fremdsprachliche Zitate wurden nicht korrigiert.

Einige Abbildungen wurden zwischen die Absätze

verschoben und zum Teil sinngemäß gruppiert, um den Textfluss nicht zu

beeinträchtigen.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen

in Antiquaschrift werden im vorliegenden

Text kursiv dargestellt. Abhängig von der im

jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original

gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in

serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt

erscheinen.

Liebhaber-Ausgaben

In Verbindung mit Andern herausgegeben

von

H. Knackfuß

XIV

Ludwig Richter

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1906

Ludwig Richter

Von

V. Paul Mohn

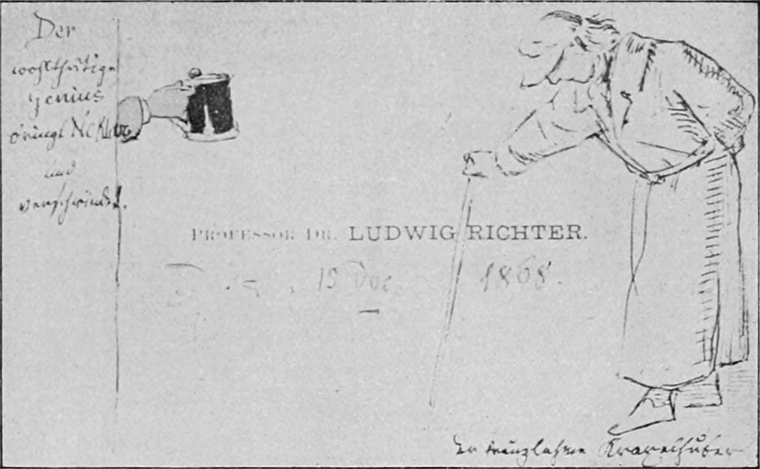

Mit 193 Abbildungen nach Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen

und Holzschnitten,

sowie einem Brief-Faksimile.

Vierte Auflage

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1906

on der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und

Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden

Ausgabe

eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier

hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert

(von 1–100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis

eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf

welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Druck von Velhagen & Klasing in Bielefeld.

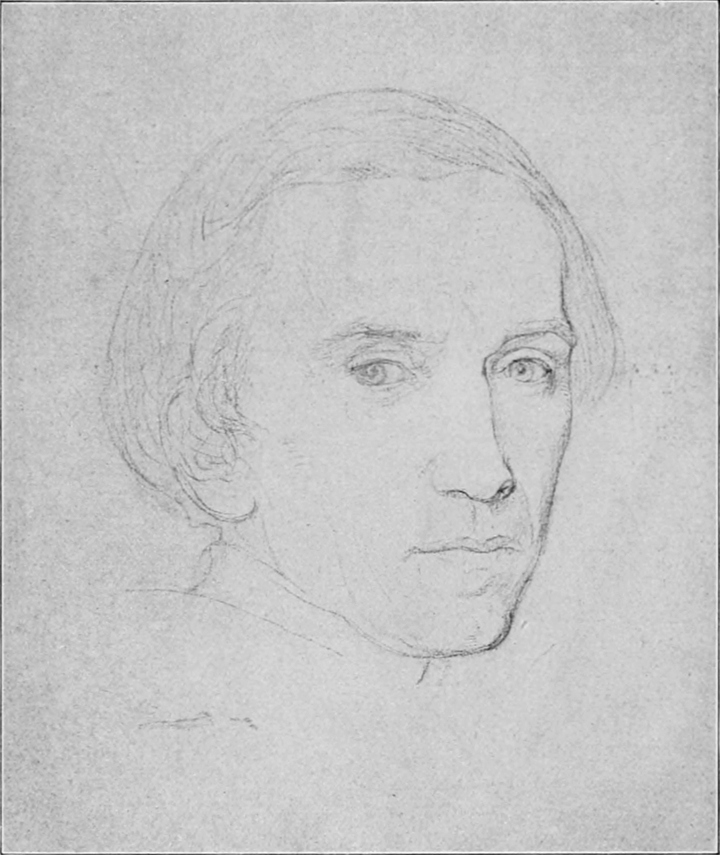

Nach dem Ölgemälde von Leon Pohle aus dem Jahre 1879. Im

Museum zu Leipzig.

[S. 3]

Ludwig Richter.

elten hat sich in einem deutschen Maler deutschen Volkes Art und Sitte

so rein und unverfälscht widergespiegelt als in Ludwig Richter, dem

unvergleichlichen Malerpoeten des neunzehnten Jahrhunderts.

Seine zahllosen Blätter und Blättchen, die über unser gesamtes, liebes

deutsches Vaterland verbreitet sind und, soweit die deutsche Zunge

klingt, geliebt und geschätzt werden, zeugen alle von dem innersten

Wesen des deutschen Volkes. Poesie und Gemüt, naive Anschauung,

tiefinnerste Religiosität und Freude an Gottes herrlicher Schöpfung

atmet seine Kunst. Durch alle seine Arbeiten geht ein Hauch poetischer

Verklärung; wie unsere herrlichen Volkslieder muten sie uns an.

Der schlichte, kindlich fromme Mann schreibt einmal wie ein

Künstlerbekenntnis nieder:

„Der Künstler sucht darzustellen in aller Sichtbarkeit der Menschen

Lust und Leid und Seligkeit, der Menschen Schwachheit und Torheit, in

allem des großen Gottes Güt’ und Herrlichkeit.“

Das ist Richters Standpunkt in seiner Kunst, den er unentwegt

festgehalten hat.

Abb. 1.

Das Geburtshaus Ludwig

Richters. (Zu

Seite 9.)

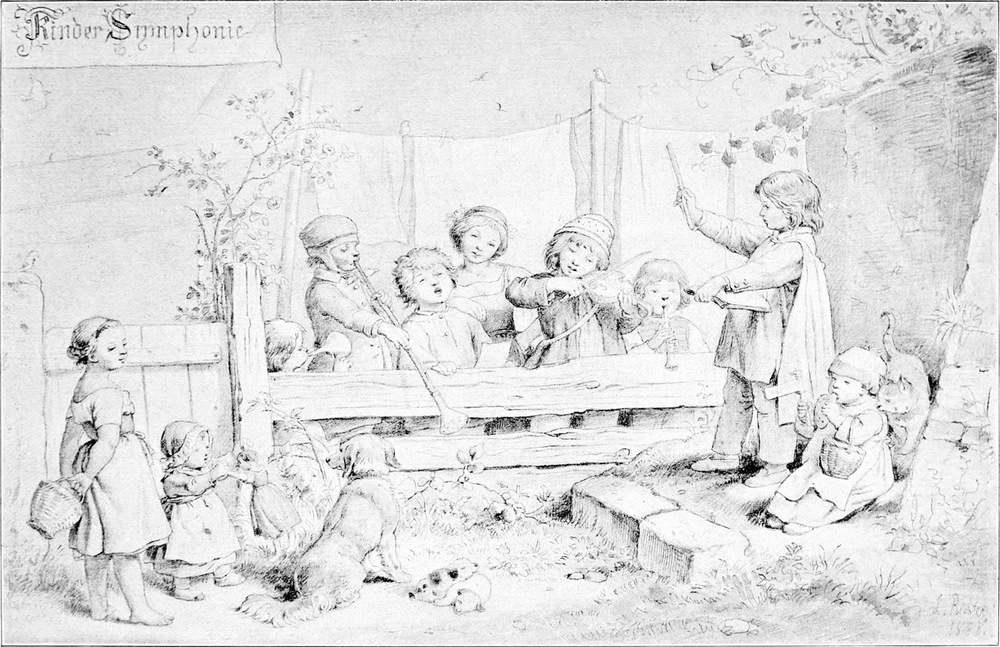

Seine lieblichen Engelgestalten, seine naiven fröhlichen Kinder, die

schämigen, aber gesunden Mägdlein und Jungfräulein, die Mütter im

Kreise der Kinder, spinnend, belehrend oder wehrend; die Großmütter

am warmen Kachelofen, den Enkeln — und es sind ihrer nie wenige —

Märchen erzählend; die Familie um den Tisch zu Andacht oder Mahlzeiten

versammelt; Kirchgang und Hochzeit, Taufgang und Friedhof, Abschied

und Wiedersehen, Weihnachten und Ostern und Pfingsttag, die schönsten

und weihevollsten Stunden unseres deutschen Familienlebens, unserer in

der deutschen Häuslichkeit[S. 4] begründeten Gemütlichkeit, im Hause und im

Verkehr mit der Natur, in Feld und Wald und Heide, bei Sonnenschein und

Regen oder bei still herabfallenden Schneeflocken, im Gärtchen am Hause

mit seinen Rosen und Tulpen und Nelken, am Sonntagmorgen oder beim

Abendläuten oder bei funkelndem Sternenhimmel, am schattigen Mühlbach

in der stillen Mühle oder droben im Schloß oder in der Kapelle aus

sonniger Höhe, und was er sonst in den Bereich seiner Darstellungen

ziehen mag, das alles ist durchweht von Poesie, im deutschen Gemüt

wahrhaft begründet, aus ihm gleichsam herausgewachsen und mit kindlich

naiven Augen geschaut, alles ist durchleuchtet von einem tiefen

religiösen Gefühl.

In der Vorrede zu seinem Holzschnittwerk „Fürs Haus“ schreibt er im

Jahre 1858: „Schon seit vielen Jahren habe ich den Wunsch mit mir

herumgetragen, in einer Bilderreihe unser Familienleben in seinen

Beziehungen zur Kirche, zum Hause und zur Natur darzustellen und somit

ein Werk ins liebe deutsche Haus zu bringen, welches im Spiegel der

Kunst jedem zeigte, was jeder einmal erlebt, der Jugend Gegenwärtiges

und Zukünftiges, dem Alter die Jugendheimat, den gemeinsamen Blumen- und

Paradiesesgarten, der den Samen getragen hat für die spätere Saat und

Ernte. Gelingt es nun, das Leben in Bildern schlicht und treu, aber mit

warmer Freude an den Gegenständen wiederzugeben, so wird ja wohl in

manchem der einsam oder gemeinsam Beschauenden der innere Poet geweckt

werden, daß er ausdeutend und ergänzend schaffe mit eigener Phantasie.“

Und wie ist es dem Meister gelungen, schlicht und treu in diesen

Gegenständen das alles zu schildern und zu bilden und wiederzugeben!

Abb. 2.

Ludwig Richters Vater.

Gemalt von A. Graff. (Zu

Seite 10.)

Seine religiösen Bilder haben ein echt evangelisches Gepräge, das Wort

„evangelisch“ hier in seiner eigentlichsten und weitesten Bedeutung

genommen. Er schließt sich hierin an Fiesole und ebenso an Dürer

und die übrigen altdeutschen Meister, selbst an Rembrandt an; der

liebenswürdige und innige Fiesole hat es ihm aber doch am meisten

angetan. Innig und zart sind seine religiösen Darstellungen, und wie

treuherzig weiß er immer wieder diese schon so viel dargestellten

Gegenstände neu zu gestalten und uns näher zu bringen! Immer wieder muß

es gesagt werden: der Volkston — er ist auch hier wieder so klar und

sicher angeschlagen.

Charakteristisch für Richter ist eine handschriftliche Notiz von

ihm: „Als die beiden Pole aller gesunden Kunst kann man die irdische

und die himmlische Heimat bezeichnen.[S. 5] In die erstere senkt sie ihre

Wurzeln, nach der anderen erhebt sie sich und gipfelt in derselben.“

Wir sehen hieraus, wie bei Richter Christentum und Kunst eng ineinander

verschlungen sind. Nie aber wird man ihm nachsagen können, daß sein

wahrhaftes Christentum sich unnötig vordrängte: es ist ihm eben nur

um die innersten Wahrheiten zu tun; nichts liegt ihm auch ferner

als Kopfhängerei oder Pietismus. Ebensowenig wird man aus seinen

Schöpfungen erraten können, daß er Katholik war. Sein Standpunkt

war über den enggezogenen Grenzen christlicher Konfessionen. Mit

künstlerischem Instinkt packt er sein Volk im kleinbürgerlichen

Leben und hält sich stets fern und frei vom „Modernen“. Folgen wir

ihm willig, wenn er uns z. B. einen „Sonntag“ (in dem Werke gleichen

Namens) schildert. Es ist, als ob er leise den Vorhang lüftete und uns

lauschen ließe in die stillen, behaglichen, engen Stuben der kleinen

Stadt. Wie gern folgen wir ihm von der Morgenandacht zur Kirche ins

Chorstübchen, zum Besuch der Kranken, zum Spaziergang am Nachmittag

aus den dumpfen Mauern durchs Tor hinaus aufs Land und am Abend beim

aufsteigenden Vollmond zur Stadt zurück, und wenn wir das letzte Blatt

„Gute Nacht“ aus der Hand legen, sagen wir uns: Schöner kann man einen

deutschen Sonntag nicht feiern.

Abb. 3.

Ludwig Richters Mutter.

Gemalt von A. Graff. (Zu

Seite 10.)

Welch köstlichen Humor hat Richter in seinen Bildern ausgestreut

— und Humor ist bei uns rar geworden —! Wir nennen hier nur die

beiden prächtigen Blätter aus „Fürs Haus“ „Bürgerstunde“: „Hört ihr

Herren, laßt euch sagen, die Glocke hat zehn geschlagen“ (Abb. 141)

und das „Schlachtfest“ (Abb. 140). Seine Philistergestalten sind

unvergleichlich komisch; wenige Künstler in Deutschland hatten für

diese Art deutschen Daseins so viel Blick wie er; nie wird er aber in

solchen Schilderungen bitter, satirisch oder häßlich, auch hier weiß er

zu verklären.

Die Tiere sind ihm, als zum Hause gehörig, unentbehrlich. Ein Spitz

oder junge Hündchen mit ihrem komischen Gebaren, ein schnurrendes

Kätzchen zu Füßen des spinnenden Mädchens, die Tauben auf dem Dache im

Abendsonnenschein, die Sperlinge im Kirschbaum oder an der Scheuer ihr

Anteil einheimsend; die Schäfchen und Zicklein[S. 6] mit munteren Sprüngen

zur Seite der Kinder, — das alles gehört bei ihm zum behaglichen

Dasein der Menschen. Er drückt alle Kreatur liebend an sein Herz. Gern

greift er auch ins „Romantische“ und schildert uns da auch in ebenso

treuherziger Weise unseres Volkes Märchen wie kein anderer deutscher

Künstler in schlichten Zügen. Wie hochromantisch sind, um hier nur

einiges anzuführen, „Gefunden“ (Abb. 139), „Schneewittchen“ (Abb. 185),

und „Die Ruhe auf der Flucht“ mit den singenden und musizierenden

Engeln (Abb. 189)! Diese Werke gehören in das Schatzkästlein der

deutschen Kunst. — Und wie schlicht und demütig er über seine Stellung

in der Kunst denkt, darüber spricht er in seinem letzten Lebensjahre,

als Nachklang seines 80. Geburtstages, „halb blind, halb taub, aber

in seinem Gott zufrieden“: „Kam meine Kunst nun auch nicht unter die

Lilien und Rosen auf dem Gipfel des Parnaß, so blühte sie doch auf

demselben Pfade, an den Wegen und Hängen, an den Hecken und Wiesen,

und die Wanderer freuten sich darüber, wenn sie am Wege ausruhten,

die Kindlein machten sich Sträuße und Kränze davon, und der einsame

Naturfreund erquickte sich an ihrer lichten Farbe und ihrem Duft,

welcher wie ein Gebet zum Himmel stieg. So hat es denn Gott gefügt,

und mir ist auf vorher nicht gekannten und nicht gesuchten Wegen mehr

geworden, als meine kühnsten Wünsche sich geträumt haben: Soli deo

gloria!“

Abb. 4.

Ludwig Richters Großvater und

Großmutter väterlicherseits.

Gemalt um 1816. (Zu

Seite 10.)

Solange deutscher Sinn und deutsches Gemüt bestehen werden, wird Ludwig

Richter im deutschen Volke fortleben und geliebt und geschätzt werden.

Der Strauß duftender Blüten, den er unserem deutschen Volke gepflückt

und hinterlassen hat, soll und wird nicht verwelken. Das deutsche Volk

wird festhalten an dem ihm Eigenen, und deutsche Art und Sitte wird nie

untergehen.

[S. 7]

Ihm aber, dem verewigten Meister, dem 1898 in seiner Vaterstadt ein

ehernes Denkmal errichtet wurde, wollen wir Deutschen alle ein noch

unvergänglicheres Denkmal errichten, indem wir und unsere Kinder und

Kindeskinder bis in die fernsten Geschlechter den unvergänglichen und

unvergleichlichen Tönen seiner Muse lauschen und seine Werke allezeit

lieb und wert und hoch halten!

* *

*

Richters Persönlichkeit war die eines schlichten sinnigen Mannes; er

war demütig und bescheiden, kindlich rein und tief religiös. W. H.

Riehl sagt in seinen „Kulturgeschichtlichen Charakterköpfen“ über ihn:

„Unserem volkstümlichen deutschen Meister eignete von jeher eine echt

deutsche Künstlertugend: die Bescheidenheit. Mit seinem Griffel gab

er ganz sich selbst und legte die innersten Falten seines Wesens dar,

weil er’s nicht anders konnte; mit seiner Person zog er sich still und

anspruchslos vor der Welt zurück, und die Welt lernte ihn fast nur so

weit kennen, als sie ihn in seinen Werken lieben gelernt hatte.“

Von großer Liebenswürdigkeit gegen jedermann, war er doch scheu, fast

unsicher und still Fremden gegenüber; zu denen aber, die ihm nahe oder

näher standen, war er von großer Herzlichkeit und Mitteilsamkeit.

Abb. 5.

Ludwig Richters Großmutter

mütterlicherseits, geb. van der Berg. (Zu

Seite 10.)

Bei Gesprächen über das, was ihn am allerinnersten bewegte, über

Christentum und Kunst, erglänzten oft seine großen grauen Augen, wie

wenn die Sonne durch lichtes Gewölk hervorbricht. Oft schauten sie

wieder so träumerisch ins Weite; wie Verklärung lag es dann über

dem lieben Antlitz. Ein Zug von Wehmut war ihm eigen. In seiner

Unterhaltung war er immer anregend und geistig lebendig, sicher im

Urteil über Kunst und Literatur. Bei der Beurteilung von Kunstwerken

war ihm das eigentlich „Künstlerische“ maßgebend, gleichviel ob das

Kunstwerk dieser oder jener Richtung oder Stilweise angehörte; er

begeisterte sich ebenso an Rembrandts Darstellung der „Hirten an der

Krippe“, über die Goethe in seinen Briefen an Falkonet, ihm wie aus dem

Herzen gesprochen, sich ausläßt, wie an den Werken des kindlich frommen

Fiesole.

[S. 8]

Er war von hoher, hagerer Gestalt, seine Haltung etwas nach vorn

übergebeugt; sein kluges Gesicht, freundlich und wohlwollend, war von

einer Fülle schneeweißen Haares umrahmt. So sehen wir ihn in dem von

Leon Pohle im Auftrage des bekannten Kunstfreundes Eduard Cichorius

für das Museum zu Leipzig gemalten Porträt (Titelbild). In diesem

Bildnis, zu dem unser Altmeister im Jahre 1879 saß, gerade in der Zeit,

als sein jahrelanges Augenleiden unaufhaltsam so weit vorgeschritten

war, daß er den Zeichenstift aus der Hand hatte legen müssen, ist eine

unverkennbare Trauer über das Antlitz gelagert; ihm, dem unermüdlich

Schaffenden, war eine Grenze gesetzt; er sollte nun seine fleißigen

Hände ruhen lassen. Seine Wirksamkeit als Künstler war abgeschlossen,

worüber er in seinem Innern sehr schmerzlich bewegt war. Aber er fügte

sich in Demut in das Unvermeidliche und trug es ohne Klage; war es

ihm doch wie wenigen Künstlern vergönnt gewesen, bis in sein hohes

Alter in seiner Kunst tätig sein zu dürfen, und wenn ihm auch in den

letzten Jahren die „Motive“ spärlicher kamen, so arbeitete er doch

unausgesetzt, frühere Darstellungen vielfach variierend, unfertige

frühere Zeichnungen vollendend oder landschaftliche Skizzen mit

Figurengruppen belebend, und zeichnete und malte noch eine ganze Reihe

prächtiger Blätter, wenn auch mit großer Mühe und Anstrengung. —

Inzwischen hatte er auf Anregung seines Freundes E. Cichorius und auf

Betreiben seines Sohnes Heinrich angefangen, auf Grund eigenhändiger

Tagebuchaufzeichnungen seine Selbstbiographie „Lebenserinnerungen

eines deutschen Malers“ (Frankfurt a. M., Johannes Alt) zu schreiben,

und vermochte diese auch noch 1879 so weit zu Ende zu führen, wie

es von Anfang an geplant war. Diese Biographie gehört mit zu dem

Hervorragendsten, was Deutschland auf diesem Gebiete der Literatur

besitzt.

Abb. 6.

Brandruinen des alten Schlosses

in Pillnitz. 1818. Kolorierter Stich. (Zu

Seite 13.)

Richter durfte noch seinen 80. Geburtstag feiern, geliebt und geehrt

vom deutschen Volke. Still und freundlich waren seine letzten Jahre,

wenn ihm auch Schweres zu tragen bis zuletzt nicht erspart wurde. Am

letzten Morgen seines Erdendaseins schrieb er in sein Tagebuch:

Groß denken, im Herzen rein,

Halte dich gering und klein,

Freue dich in Gott allein.

[S. 9]

In gedrängter Kürze wollen wir den Entwickelungsgang des Meisters

darzustellen versuchen.

Abb. 7.

Dresden von der Bärbastei. 1820.

Aus „Dreißig malerische An- und Aussichten von Dresden und der nächsten Umgebung“.

Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden. (Zu

Seite 16.)

Abb. 8.

Aus Avignon. 1820.

(Zu

Seite 16.)

Adrian Ludwig Richter wurde am 28. September 1803 in

Dresden-Friedrichstadt geboren, „einem Stadtteil, welchen“, wie er

selbst sagt, „die haute volée zu ihrem Sitze nicht erkoren

hatte“. Das Geburtshaus (Abb. 1), Friedrichstraße 44 Gartenhaus, war

lange in Vergessenheit gekommen, bis es 1898 wieder entdeckt wurde.

Nach einer alten Familientradition stammt die Familie Richter von

Luther ab. Sein Vater,[S. 10] Karl August Richter (Abb. 2), geboren 6. Juli

1778 im Dorfe Wachau bei Radeberg, war Zeichner und Kupferstecher und

Professor an der Dresdener Kunstakademie, ein Schüler Adrian Zinggs,

seine Mutter Johanne Eleonore Rosine Dorothee geborene Müller (Abb. 3).

Sein Großvater väterlicherseits, Heinrich Karl Richter (Abb. 4),

geboren 1741, war Kupferdrucker, seine Großmutter (Abb. 4) war die

Tochter eines Schullehrers in Wachau. Der Großvater trat, als ihm

durch einen katholischen Geistlichen der Druck der neu auszugebenden

Talerscheine dafür in Aussicht gestellt wurde, zur katholischen Kirche

über, aus dem Druck wurde aber nichts. Die Großmutter kämpfte lange

mit sich, ob sie ihrem Manne beim Wechsel der Konfession folgen sollte

oder nicht; in ihrer Bedrängnis wandte sie sich an ihren Bruder,

den protestantischen Pfarrer in Döbrichau bei Wittenberg, der ihr

riet, ihren Kindern das Opfer zu bringen, Gott sei in dieser wie in

jener Kirche, und so entschloß sie sich schweren Herzens endlich zum

Übertritt; sie hat dreißig Jahre in völliger Erblindung gelebt. Der

Großvater betrieb in späteren Jahren, als das Kupferdrucken nicht

mehr recht ging, die Uhrmacherei. „Er wohnte in einem engen düsteren

Hof eines Hauses hinter der Frauenkirche über der Judenschule,“ im

abgelegenen Stübchen des Hinterhauses hingen zahllose Uhren, die

rastlos durcheinander tickten. Der ruhige, in seinem Wesen wunderliche,

ironische Mann beschäftigte sich auch leidenschaftlich mit Alchimie und

Goldmacherei, bei ihm verkehrten geheimnisvoll allerlei Alchimisten und

alte originelle Judengestalten. Fast hundertjährig schied er aus diesem

Leben.

Abb. 9.

Studie aus Salzburg. 1823.

(Zu

Seite 18.)

Der Großvater mütterlicherseits, Johann Christian Müller, ein langer,

hagerer, leicht auffahrender und polternder Mann, war ein kleiner

Kaufmann in Dresden-Friedrichstadt, die Großmutter Christiane Luise

(Abb. 5), geboren in Amsterdam als Tochter des dortigen Kaufmanns

van der Berg, gestorben 1813, eine phlegmatische, etwas stolze Frau.

Weiter läßt sich das Herkommen der Familie nicht mehr verfolgen, da

die Kirchenbücher in der Kriegszeit verloren gegangen sind. Das Leben

in Großvater Müllers engem Kaufmannslädchen und dem anstoßenden,

noch engeren Stübchen, in dem von Nebengebäuden eingeschlossenen Hof

und dem sehr großen Garten, mit dem Blick über Kornfelder nach den

Höhen von Roßtal und Plauen, schildert Richter in der Biographie

gar köstlich, nennt auch den ehrbaren Friedrichstädter Bürger und

hochachtbaren Verleger der im Lädchen aufliegenden, in grobem

Holzschnitt ausgeführten und grell bunt bemalten Bilderbogen, Meister

Rüdiger, den Adam, Stammvater und das ehrwürdige Vorbild der Dresdner

Holzschneider. Die beiden großelterlichen Häuser mit den originellen

Gestalten, die dort ein- und ausgingen, boten ein interessantes Bild

aus dem achtzehnten Jahrhundert; sie hatten sich dem Enkel Ludwig

tief eingeprägt. Die wunderlichen Menschen, die er dort sah, mögen

oft bei seinem späteren reichen Schaffen und künstlerischen Gestalten

in seiner Erinnerung aufgetaucht und ihm Modell gestanden haben. Es

waren Figuren, wie wir sie bei Chodowiecki in dessen zahllosen Stichen

sehen und kennen; Richter erzählte oft und gern in seinem späteren

und spätesten Alter von diesen Originalen und wußte sie auch bis ins

kleinste lebendig zu[S. 11] schildern. Dagegen war das elterliche Haus in

seiner Erinnerung ärmer an derartigen und dauernden Eindrücken gewesen.

Es mögen in diesen frühesten Jugenderinnerungen die Wurzeln liegen

für seine Originale und Kapitalphilister, die er in seiner späteren

Zeit uns mit so sicherem Strich gezeichnet hat. Dresden war voll von

solchen Originalgestalten,[S. 12] und unser Ludwig machte förmlich Jagd

auf Chodowieckifiguren. Otto Jahn schreibt in seinen Mitteilungen

über L. Richter: „Die eigentümliche, schalkhafte und doch treuherzige

Pietät, mit welcher Richter seine Philister behandelt, wird aber erst

recht begreiflich, wenn man sieht, wie sie in den ersten und liebsten

Erinnerungen seiner Kinderjahre wurzelt.“ Die Kriegswirren, die

Massen von Truppendurchzügen der Franzosen und der Russen mit ihren

asiatischen Kriegsvölkern und der Österreicher, die Not der Stadt

Dresden während der Schlacht, das Hin und Her in dieser Zeit bis zur

endlichen Niederlage Napoleons bei Leipzig, das alles war für ihn reich

an Eindrücken und Abwechslungen. Der Besuch der katholischen Schule

(er war in der protestantischen Kreuzkirche in Dresden getauft) hörte

im zwölften Lebensjahre infolge der Kriegsdrangsale auf, und nun fand

Ludwig seinen Platz neben des Vaters Arbeitstisch, wo er zeichnete

und radierte. Es war selbstverständlich, daß der Sohn den Beruf des

Vaters erwählte und als Zeichner und Kupferstecher sich ausbildete;

auch seine drei jüngeren Geschwister „Willibald, Hildegard und Julius

griffen, sobald sie konnten, zu Papier und Bleistift und zeichneten

drauf los nach irgend einem Original aus Vaters Mappen“. Unseren Ludwig

befriedigte aber derartiges Zeichnen und Kupferstechen wenig, das

„Malen“ kam ihm viel schöner vor. Der Vater stach damals Kupferplatten

für den Fürsten Czartorysky, der ihn nach Warschau ziehen wollte und

ihm eine gut besoldete Professorenstelle anbot; der Mangel an Kenntnis

der französischen Sprache und an Mitteln zur Bestreitung der Kosten

des Umzugs mit Frau und Kindern nach[S. 13] dort bestimmten ihn jedoch, das

Anerbieten abzulehnen. Er hatte eine Anzahl Schüler, die er im Zeichnen

und Kupferstechen unterrichtete.

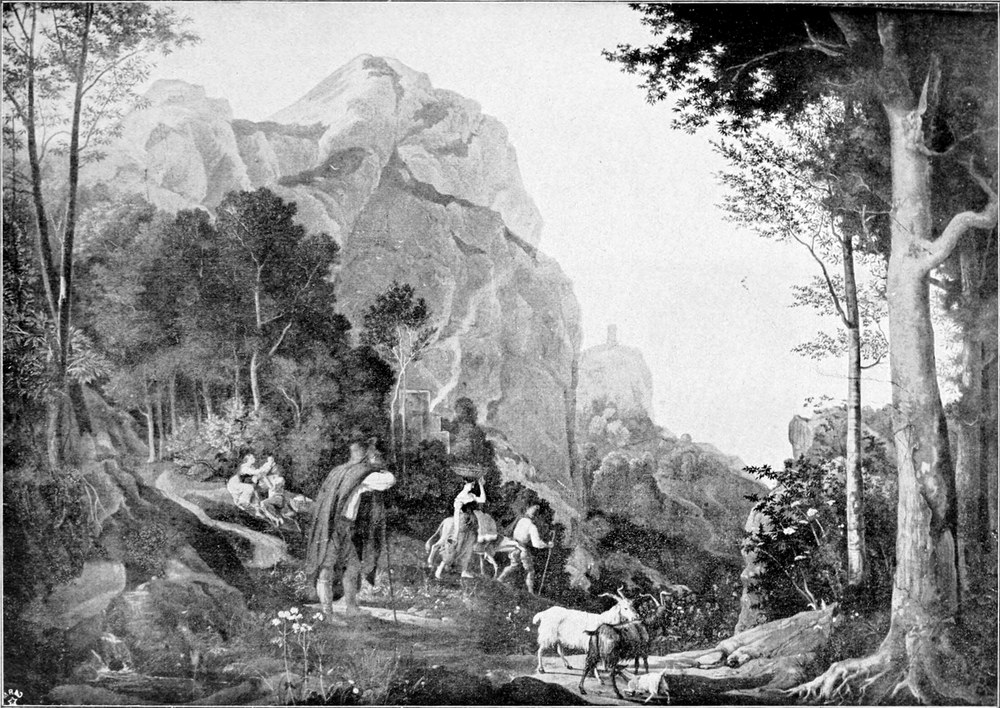

Abb. 10.

Rocca di Mezzo. 1825.

Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu

Seite 23.)

Abb. 11.

Landschaft von Tizian. Nach

einer eigenhändigen Pause. (Zu

Seite 26.)

Neben den Arbeiten für den Fürsten mußte der Vater, da die Bezahlung

eine sehr knappe war, als Brotarbeit auch Bilder für Volkskalender und

Ansichten von Städten und Gegenden radieren. Für die Kalenderbilder

wurden Schlachten, der Wiener Kongreß, Feuersbrünste, Erdbeben,

Mordtaten und was sonst die damalige Zeit in weitesten Kreisen

bewegte, dargestellt, und bei diesen kleinen Arbeiten durfte der Sohn

Ludwig helfend mitwirken, kopieren und arrangieren, später sogar

diese selbst radieren; mit stolzem Gefühl nimmt er die Erlaubnis auf,

die Geschichte vom Apfelschuß Tells auf der Platte „umreißen“ zu

dürfen. Die Auftraggeber für diese Kalenderbilder waren Buchbinder,

die solche Kalender verlegten, und alljährlich zum Herbstjahrmarkt

kamen diese Kleinverleger mit ihren Aufträgen. Diese Buchbinder

und Geschäftsfreunde waren auch großenteils höchst originelle

Gestalten, von denen einige Richter noch im späten Alter lebhaft vor

Augen standen. Ein alter, längst verstorbener Chirurgus in Meißen

erzählte mir, daß er sehr oft mit seinem Vater, einem Buchbinder und

Herausgeber solcher Kalender, in Dresden bei Richters Vater in solcher

Angelegenheit war, und wie er unseren jungen Richter neben Vaters

Tisch habe arbeiten sehen; er schilderte ihn als einen schmalen langen

Jüngling, wie wir ihn uns leicht vorstellen können nach dem vielleicht

zehn Jahre später gezeichneten Porträt (Abb. 15).

Er zeichnete nun auch bald nach der Natur, und wir fügen hier eine

Radierung nach einer Zeichnung von ihm, dem damals Fünfzehnjährigen,

die Brandruinen des alten Schlosses in Pillnitz (Abb. 6) bei. Die

Nationalgalerie besitzt eine in Bleistift sehr tapfer gezeichnete

Vorgrundstudie, Distelblätter, aus seinem zwölften Jahre und aus

seinem fünfzehnten Jahre ein aquarelliertes Blatt „Bewachsene Steine“,

das noch in dem damals herrschenden Manierismus behandelt ist. Die

Zopfzeit, eine der schlimmsten Zeiten deutscher Kunst, stand noch in

voller Blüte; es wurde noch Baumschlag nach ganz besonderen Methoden

gemacht, Eichen gezackt, Linden in gerundeter Manier; es war eine Zeit

der Unnatur und eines verwahrlosten Geschmacks. Richter schildert

selbst in dem Kapitel „Wirrsale“ seiner Biographie, wie er, entgegen

der herrschenden Geschmacklosigkeit und dem Manierismus die Natur

draußen so ganz anders sieht, und doch ist er befangen und weiß sich

nicht herauszufinden.

Abb. 13.

Blick in das Tal von Amalfi.

1826. Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu

Seite 31.)

Den Sohn des Romanschriftstellers Wagner in Meiningen, der als

Spielgenosse des Erbprinzen an dessen Erziehung teilnehmen durfte, ließ

der Herzog in Tharandt unter Cotta Forstwissenschaft studieren. In

seinen Mußestunden arbeitete der junge Wagner als Schüler bei Richters

Vater. Er brachte eines Tages eine von ihm aus der Umgebung Tharandts

nach der Natur in Deckfarben gemalte landschaftliche Studie mit: eine

Felsschlucht mit kleinem von Farnkräutern und weißen im Sonnenschein

glänzenden Sternblumen umrahmten Wasserfall. Diese Studie machte einen

tiefen Eindruck auf unseren Richter; wie hier die Natur gesehen war,

entsprach so ganz seinem Sinn, so sah auch er die Natur. Und wie ganz

anders war das, als die Zinggsche Schule lehrte. In einer Kunsthandlung

fand er ein Heft radierter Landschaften von Joh. Christoph Erhard

(1795–1822), voll feinen Naturgefühls und großer Frische. Diese[S. 14]

Blätter gefielen ihm so, daß er sie kaufte und mit ihnen hinaus nach

Loschwitz ging, um in dieser ihm neuen Art nach der Natur zu zeichnen.

Die überaus feine, naive und ganz manierlose Wiedergabe der Natur,

die sonnige Wirkung in den Radierungen dieses Meisters entzückten

ihn, sie haben einen unverkennbaren Einfluß auf seine Art zu zeichnen

gehabt, sind ihm treue Berater und Begleiter durch seine ganze

Künstlerlaufbahn[S. 15] gewesen; er hatte sie immer bei sich am Arbeitstisch,

alle seine Schüler hat er danach zeichnen lassen.

In Dresden bekämpfte der Landschaftsmaler Kaspar David Friedrich aus

Greifswald die herrschende Unnatur durch seine eigenartigen Bilder, die

mit strengstem Naturstudium und mit tiefem Naturgefühl die einfachsten

Vorwürfe der Natur, wenn auch oft stark symbolisiert, behandelten.

Im Jahre 1818 kam der Norweger Landschafter Christian Dahl nach

Dresden, der durch seine frischen, naturalistischen, norwegischen

Gebirgslandschaften ungeheures Aufsehen unter der Jugend erregte. Die

Alten aber lachten oder schüttelten die Köpfe über diese Neuerer.

Abb. 14.

Auguste Freudenberg.

9. Dezember 1826. (Zu

Seite 33.)

Aber die ersten Schimmer der Morgenröte der sich vorbereitenden

neudeutschen Kunst zeigten sich bereits. Schon hatte August Wilhelm

von Schlegel seine Abhandlung über „Christliche Kunst“ geschrieben,

Eindrücke und Gedanken, die er vor den in Paris aufgestapelten, von

Napoleon zusammengeraubten Kunstschätzen Deutschlands und Italiens

aufgezeichnet, ein Werk der damaligen literarischen Romantik, das man

als einen der Ecksteine der neudeutschen Kunst bezeichnen muß.

Schon waren Cornelius, Overbeck, Veit und Schnorr als ausübende

Künstler tätig. In der heranwachsenden Jugend fing es an zu gären.

Die Zeit der tiefsten Erniedrigung und der großen nationalen Erhebung

Deutschlands, die Befreiungskriege, wirkten auch befruchtend auf

die junge deutsche Künstlerschaft; deutsche Kunst wurde wieder

angestrebt, die altdeutschen herrlichen Meister wurden wieder

Lehrmeister. Das nationale Bewußtsein brach sich auch in der Kunst

wieder Bahn. Und auch unseren jugendlichen Richter durchzog es

ahnungsvoll.

Eines Tages kam der Buchhändler Christoph Arnold zum Vater Richter; der

Sohn bemerkte, daß dieser ihn beobachtete, schließlich aber freundlich

mit ihm sprach; er[S. 16] übertrug dem Vater die Ausführung eines größeren

Werkes in Radierungen: „Malerische An- und Aussichten der Umgegend von

Dresden“, dabei aber den Wunsch aussprechend, daß der Sohn mit dabei

beschäftigt werde.

Beim Fortgehen gibt er dem Jüngling die Hand, dabei treten ihm Tränen

in die Augen; draußen sagt er dem Vater, daß er beim Anblick des

Sohnes an seinen jüngst verstorbenen Sohn, dem Ludwig sehr ähnlich

sei, erinnert worden sei. Von da an hatte er großes Interesse an

unserem Ludwig Richter, wie sich in der Folge zeigte. Das in Auftrag

gegebene Werk erschien 1820 unter dem Titel: „Siebzig malerische An-

und Aussichten der Umgegend von Dresden, aufgenommen, gezeichnet

und radiert von C. A. Richter, Professor, und A. Louis Richter“,

ebenso erschienen in demselben Jahre noch dreißig malerische An- und

Aussichten von Dresden und der nächsten Umgebung. Aus dieser Folge

bringen wir „Dresden von der Bärbastei“ von unserem jungen Künstler

gezeichnet und radiert (Abb. 7). Beide Folgen waren zum Kolorieren

bestimmt, deswegen sind die Lüfte leer gelassen.

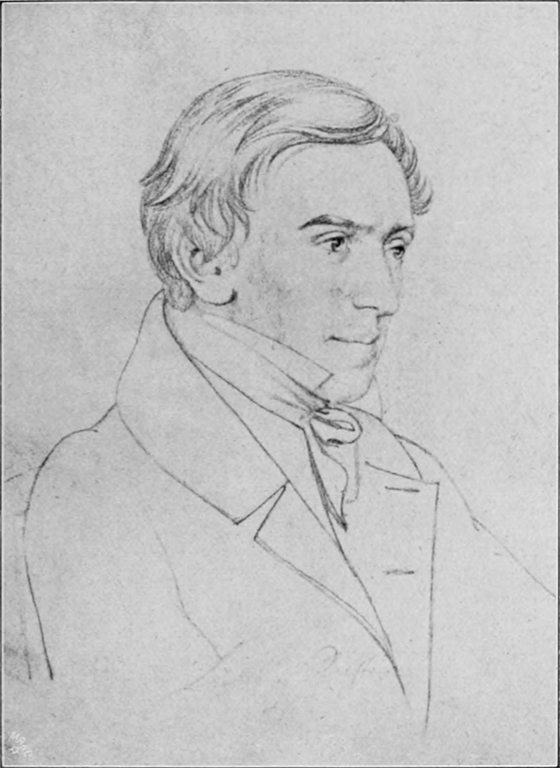

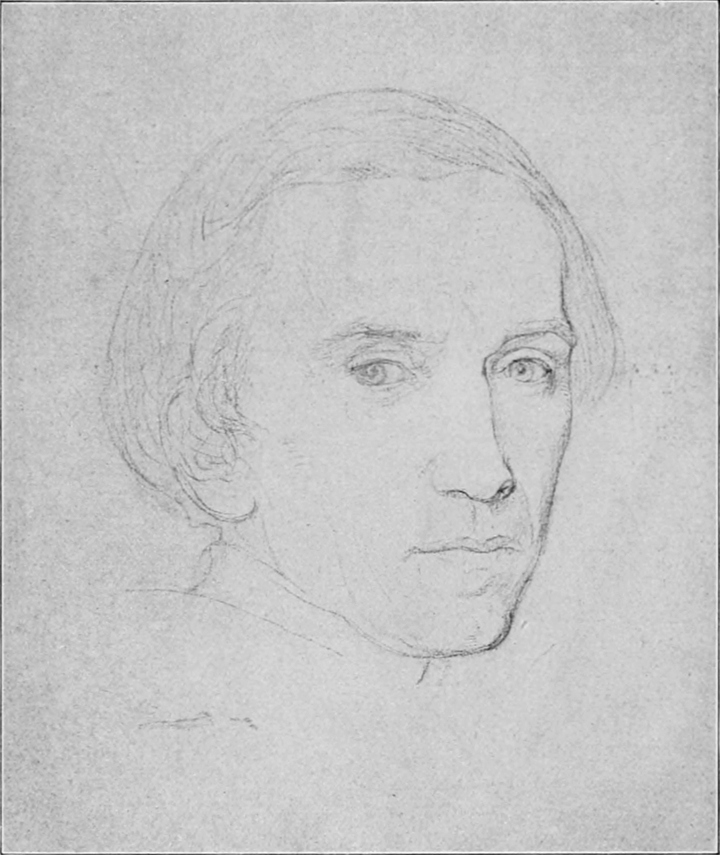

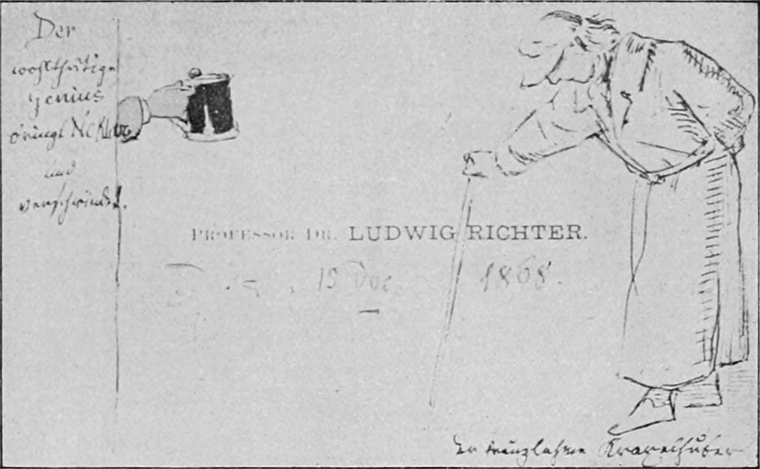

Abb. 15. Jugendporträt L. Richters vom

Jahre 1827, gez. von C. Peschel.

Museum zu Dresden. (Zu Seite 13 und 36.)

Im Jahre 1820 begleitet unser junger Richter, der inzwischen für sich

gezeichnet und gemalt, auch an Bilder sich gewagt hat, den Fürsten

Narischkin, Oberstkämmerer der Kaiserin von Rußland, sieben Monate als

Zeichner auf dessen Reise über Straßburg und Marseille nach Nizza. Die

Skizzen nach der Natur von dieser Reise, die noch vorhanden sind und

nach denen er ausgeführte Zeichnungen für ein Album, das der Kaiserin

von Rußland bei der Rückkehr überreicht werden sollte, fertigte, haben

oft noch etwas „Zopfiges“ an sich; er war, trotzdem er sich frei zu

machen suchte, weil ein lebendiges Naturgefühl ihn durchdrang, noch

in der Art und Weise der Zeit befangen und gebunden. Wir bringen von

diesen Skizzen ein Blatt (Abb. 8) aus Avignon. Nach der Rückkehr

radierte er für Arnold wieder dreißig Ansichten zu dem „Taschenbuch

für den Besuch der sächsischen Schweiz“. In diesen Radierungen, die

nichts weiter als Prospekte sein sollten (dieses Taschenbuch entsprach

ungefähr in seinen Zwecken unseren heutigen Bädekerreisebüchern),

macht sich, wie in den vorerwähnten siebzig und dreißig Ansichten,

schon in der Ausbildung der figürlichen Staffage der eigene Zug

Richters geltend, die Natur immer nur in Verbindung mit dem Menschen zu

schildern.[S. 17] — Aber diese Arbeiten befriedigten ihn nicht, es drängte

ihn nach ganz anderen Zielen. Und zur Erreichung dieser sollten ihm die

Wege geebnet werden.

Der väterliche Freund Arnold gab ihm die Mittel zu einer Studienreise

nach Rom auf drei Jahre (jährlich 400 Taler), — nach Rom, wo

Cornelius, Overbeck und Philipp Veit im Hause des preußischen

Generalkonsuls Bartholdy die Geschichte Josephs in Fresken (jetzt in

der Nationalgalerie in Berlin) bereits ausgeführt und die Merksteine

der neuen Ära aufgerichtet hatten, wo dieselben Künstler, denen sich

Schnorr 1818 zugesellte, in der Villa des Fürsten Massimi die Fresken

zu Dantes „Göttlicher Komödie“, zu Tassos „Befreitem Jerusalem“ und zu

Ariostos „Rasendem Roland“ zu malen begonnen hatten. — Die Kunde von

diesen Werken, die für die neue deutsche Kunst von so außerordentlicher

Bedeutung sind, war auch nach Dresden gedrungen, und man kann sich

vorstellen, wie die herrliche Aussicht, nun so bald in diese Zentrale

der neudeutschen Kunstbewegung kommen zu sollen, unseren jungen

Künstler mit Begeisterung erfüllte. Jetzt war er erlöst und konnte dem

innersten Zuge seines Herzens folgen; — „ich war mit einem Schlage

frei von dem Drucke ägyptischer Dienstbarkeit, die hoffnungslos auf

meinem Leben lastete, mit einem Zuge war der Vorhang weggeschoben, und

der selige Blick sah das gelobte Land vor sich liegen, das Land einer

bisher hoffnungslosen Sehnsucht, wohin der Weg nun gebahnt war.“

Auf der Kunstausstellung im Sommer 1822 tauchten einige kleinere Bilder

deutscher Künstler in Rom auf, die über die „neue Richtung“ der jungen

Künstlergeneration Aufschluß gaben. Es waren Bilder von Götzlaff,

Klein, Catel, Rhoden. Diese Bilder machten durch ihr strenges und

höchst liebevolles Anschließen an die Natur, durch das Stilgefühl,

welches ihre Urheber den alten deutschen und italienischen Meistern

abgelernt, auf unseren jungen Künstler tiefen Eindruck; wie war das

so ganz anders angeschaut und wie war das empfunden! Wie hohl und öde

waren dagegen die Werke von Klengel und den anderen Zopfmalern, die vor

lauter „Baumschlag“ und „Kunstrezept“ und „Kunstregel“ so ganz abseits

von der Natur gekommen waren.

[S. 18]

Abb. 16.

Landschaft aus der römischen

Campagna. Federzeichnung. 1828. (Zu

Seite 39.)

Von Dresden waren bereits Alters- und Gesinnungsgenossen nach Rom

gezogen; Richter kannte aber nur wenige von ihnen und stand außerhalb

ihres Kreises. Sein Vater wollte von diesen „Neuerern“ nichts wissen,

die obendrein in altdeutschen Röcken und Sammetbaretts, mit langen

Haaren und Fechthandschuhen einhergingen.

Abb. 17.

Brunnen bei Arriccia. Nach

einer Aquarelle. 1831. (Zu

Seite 39.)

1823 trat er die Reise über Salzburg an. Er zeichnete viel auf seiner

Wanderung durch die Alpen, Landschaftliches und Figürliches. Abb. 9 ist

eine Figurenskizze aus dem Salzburgischen, in der Art der Zeichnung

und Charakteristik Philipp Fohrs, auf den wir später noch kommen. Die

Nationalgalerie besitzt ein aquarelliertes Blatt, eine Landschaft[S. 19] von

1823, auf dieser Reise gefertigt, worin auch das Figürliche ähnlich

im Schnitt und räumlich sehr hervorgehoben ist. In Innsbruck, wo er

Nachrichten aus der Heimat erwartete, fielen ihm Schlegels Abhandlungen

über „Christliche Kunst“, die wir früher schon erwähnten, in die Hände,

und als er jenseits der Alpen, in Verona, zuerst altitalienische

Kunstwerke sah, wurden ihm Schlegels Aussprüche erst recht verständlich

und lebendig; hier sah er in der Kirche St. Giorgio das bekannte Bild

von Girolamo dai Libri: „Die Madonna auf dem Thron von singenden Engeln

umgeben“ und wurde von dem Bilde wunderbar ergriffen. Als fünfzig

Jahre später auf dieses Bild die Rede kam, schrieb er mir in seiner

Begeisterung eine kurze Abhandlung über dies Bild aus den „Gesprächen

über die Malerei in Italien“ von L. Lanzi mit der vorzüglichen

Anmerkung dazu von Quandt ab; er war noch immer von der höchsten

Begeisterung für dieses Gemälde erfüllt. Am 28. September, am Abend

seines zwanzigsten Geburtstages, zog er durch die Porta del Popolo in

Rom ein; Glockengeläute und Kanonendonner verkündeten die Wahl Papst

Leos XII. „Da lag mein Schifflein im ersehnten Hafen.“

Abb. 18.

Der Watzmann. 1830. Verlag

von C. G. Boerner in Leipzig. (Zu

Seite 40.)

Hier traf er nun mit den ihm von Dresden her bekannten jungen Malern

Wagner und Ernst Oehme zusammen. „Hier in Rom entdeckten wir (Oehme

und Richter) bald, daß ein anderes liebes Geheimnis uns verband; denn

er hatte eine Emma, wie ich eine Auguste, in der Heimat und im Herzen,

beide Mädchen kannten sich, beide wurden von Pflegeeltern erzogen,

welche einander nicht unbekannt waren, und so konnte es nicht fehlen,

daß wir uns ebenfalls vertraulich nahe fühlten.“

Großen Einfluß auf ihn gewann zuerst vor allem der aus der Sturm- und

Drangperiode herübergekommene Landschafts- und Figurenmaler Joseph

Anton Koch, das originelle derbe und biedere Tiroler Landeskind.

Besonders seine historischen Landschaften wirkten auf den jungen

Künstler bestimmend. Noch im Laufe des ersten Winters in Rom,

1823–1824, malte Richter ein Bild, den Watzmann darstellend. Während

er daran arbeitete, besuchte ihn Koch, der von da an großen Anteil an

seinem Schaffen[S. 20] nahm und in herzlichen Verkehr zu ihm trat; ihm hat

Richter für seine künstlerische Fortentwickelung viel zu danken. Auch

Julius Schnorr aus Leipzig trat Richter jetzt freundschaftlich näher.

Schnorrs Persönlichkeit und Geistesrichtung berührten Richter innerlich

noch mehr, weil er eine ihm verwandte Natur war. Koch suchte das Große

und Gewaltige mit Pathos in der Formengebung auszudrücken, wogegen der

lyrische Schnorr durch seinen Schönheitssinn und die Anmut in seiner

Gestaltung, durch blühende Phantasie und Romantik in unserem jungen

Künstlergemüt gleichgestimmte Saiten erklingen machte.

Abb. 19.

Castel Gandolfo. Radierung.

1832. Verlag von C. G. Boerner in Leipzig. (Zu

Seite 40.)

Im „Kunstblatt“, Jahrgang 1824, wird über dies Bild vom Watzmann, das

er in Dresden ausgestellt und seinem Gönner Arnold überließ, berichtet:

„Die Meisterhaftigkeit, mit welcher dieses Bild ausgeführt ist, der

schöne und tiefe Sinn für Natur, der sich darin spiegelt und in Treue

und Wahrheit den Charakter dieser Berggegend wiedergibt, die gut

gedachten Effekte der Licht- und Schattenpartien erfreuen uns um so

mehr, da der Künstler noch sehr jung ist und bei solchen Anlagen und

so früher Entfaltung von praktischer Geschicklichkeit das Höchste in

dieser Kunst zu erwarten berechtigt.“ Und von Quandt schreibt ebenda:

„Das Romantische, das, was in der Natur ans Unbegreifliche und in der

Darstellung ans Unglaubliche reicht, ohne die Grenzen des Möglichen

und Wirklichen zu überschreiten, ist ganz des jungen Malers Fach,

und er vermag es mit solcher Wahrheit vor die Augen zu stellen, daß

uns ganz das Gefühl des Erhabenen durchdringt, welches der Anblick

im reinsten Sonnenlicht strahlender Gletscher, ungestümer Bäche und

ernster Waldungen, welche als Landwehr den Bergstürzen und Lawinen sich

entgegenstellen, uns einflößt.“ Die Dresdener Akademie gewährte ihm auf

dieses Bild ein Stipendium von hundert Talern. Abends zeichnete Richter

mit größtem Eifer mit den Genossen in der sogenannten Academia, die

Passavant und einige Freunde eingerichtet hatten, nach dem lebenden

Modell; er vergleicht diese Figurenstudien mit[S. 21] denen, die zu der

Zeit in Deutschland gezeichnet wurden, und sagt, daß man dort solche

Figurenstudien in eine gewisse manierierte Schablone brachte, weil der

Respekt vor der Natur fehlte; aber „hier zeichnete man mit der größten

Sorgfalt, mit unendlichem Fleiß und großer Strenge in der Auffassung

der Individualität, so daß diese Zeichnungen oft kleine Kunstwerke

wurden, an denen jeder seine Freude haben konnte; denn es war eben ein

Stück schöner Natur.“

Abb. 20.

Porträt Ludwig Richters.

Gezeichnet 1831 von Adolf Zimmermann. (Zu

Seite 40.)

Abb. 21.

Vertreibung aus dem

Paradies. 1832.

Aus „Biblische Historien“ von Zahn.

Mit Genehmigung der Verlagshandlung A. Bagel in Düsseldorf. (Zu

Seite 40.)

Im Frühling 1824 zog unser Landschafter ins anmutige Albanergebirge,

später nach Tivoli, wo er mit Philipp Veit am Tempel der Sibylla

zusammentraf. An einem Regentage wurde hier beschlossen (Oehme,

Wagner, Götzlaff und Rist waren die Genossen Richters), daß jeder bis

zum Nachmittag eine Komposition entwerfen sollte. Richter schreibt

darüber: „Ich hatte eine Gruppe sächsischer Landleute mit ihren

Kindern gezeichnet, welche auf einem Pfade durch hohes Korn einer

fernen Dorfkirche zuwandern, ein Sonntagmorgen im Vaterlande. Diese

Art von Gegenständen war damals nicht an der Tagesordnung und in

Rom erst recht nicht. Das Blatt machte deshalb unter den anderen

einige Wirkung; — ich erinnere mich wohl, wie ich das Blatt ohne

Überlegen, gleichsam scherzweise, meinen damaligen Bestrebungen und

Theorien entgegen, hinwarf, und dieser Umstand ist mir in späteren

Jahren wieder eingefallen und deshalb merkwürdig erschienen, weil

das recht eigentlich improvisierte Motiv der erste Ausdruck einer

Richtung war, die nach vielen Jahren wieder in mir auftauchte, als

ich meine Zeichnungen für den Holzschnitt machte. Es waren liebe

Heimatserinnerungen, sie stiegen[S. 22] unwillkürlich aus einer Tiefe des

Unbewußten herauf und gingen darin auch wieder schlafen, bis sie

später in der Mitte meines Lebens mit Erfolg neu auferstanden.“

Richter beschloß die Studien für diesen Sommer und Herbst in Olevano

im Sabinergebirge. Dieses einzige Stückchen herrlichen Landes hatte

Koch einige Jahre vorher[S. 23] entdeckt; seit Jahren ist die Serpentara, die

kleine felsige Kuppe mit einem Wald deutscher Eichen, der Glanzpunkt

von Olevano, in Verfolg einer Anregung deutscher Künstler in Erinnerung

dort verbrachter Studienzeit in den Besitz des Deutschen Reiches

übergegangen.

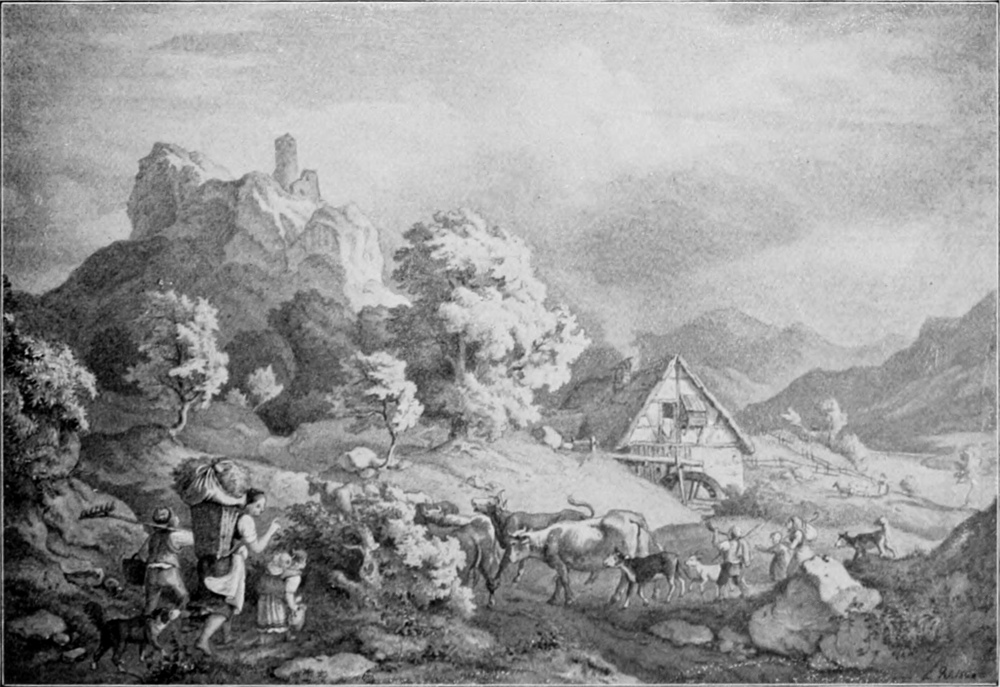

Abb. 22.

Erntezug in der römischen

Campagna. 1833. Ölbild im Museum zu Leipzig. (Zu

Seite 40.)

Abb. 23.

Der Wasserfall bei Langhennersdorf.

Radierung. 1834.

Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden.

(Zu

Seite 40.)

Abb. 24.

Das Tor auf dem Neu-Rathen.

Radierung. 1834.

Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden.

(Zu

Seite 40.)

Abb. 25.

Aufsteigendes Gewitter am

Schreckenstein. Nach einem Aquarelle von 1836. (Zu

Seite 42.)

Nach Rom zurückgekehrt, malte Richter im Winter das Bild „Rocca di

Mezzo“ (Abb. 10), welches durch Vermittelung Schnorrs der Baron Speck

von Sternburg erwarb; es befindet sich jetzt im Museum zu Leipzig. Bei

Philipp Veit, dem Sohn von Dorothea von Schlegel, mit dem er in Rom

unter einem Dach wohnte, sah er zwei Bände Holzschnitte und Stiche

Dürers, von denen ihm bisher wenige bekannt waren. Veit erschloß ihm

den Reichtum an Schönheiten und die Bedeutung dieser Werke; er ist

von[S. 24] der volkstümlichen Art, deutsches Leben und Wesen wiederzugeben,

ganz begeistert, und für die Folge haben diese Eindrücke fördernd und

bestimmend auf unseren jungen Künstler eingewirkt und vielfältige

und herrliche Früchte gezeitigt. In der Galerie Camuccini sah er ein

seitdem in England verschwundenes Bild von Tizian, eine Landschaft

mit einem Zechgelage von Göttern und Göttinnen, welches einen

unauslöschlichen Eindruck auf ihn machte. „Ich war ganz hingerissen

von diesem herrlichen Gemälde, der großartigsten Landschaft, die ich

je gesehen,“ schreibt er in seiner Biographie, und weiter dann in

den Tagebuchaufzeichnungen vom Jahre 1824: „Aus Tizians ‚Bacchanal‘

weht eine wunderbare[S. 26] Frische und holde Lebensfülle; das Kolorit ist

wahre Zauberei, eine Kraft, ein Glanz und eine Glut in den Farben, die

einen wunderbaren Reiz wirken und schon für sich die höchste poetische

Stimmung im Beschauer erwecken. Die Komposition ist höchst einfach,

grandios und edel. Auf einem lustigen Plätzchen am grünen Walde haben

sich die Götter zum fröhlichen Feste versammelt und niedergelassen.

Die Figuren sind schön gemalt, voll Ausdruck und Leben, aber ziemlich

gemein, ja völlig travestiert dargestellt.“ Er schildert dann weiter

die Landschaft und schließt mit dem Ausruf: „So müssen Landschaften

gemalt werden, so muß die Natur aufgefaßt werden! Das ist der Stil, der

sich zu Heldengedichten eignet; er ist größer, edler, als der lyrische.

So groß, so sinnvoll und lebendig und so einfach nun auch deutsche

Natur aufgefaßt!“ Und noch nach fünfzig und mehr Jahren geriet er in

Begeisterung, wenn die Rede auf dieses Bild kam; er zeichnete bei einer

solchen Gelegenheit dem Verfasser nach einem Stich in dem bekannten

Werk von Agincourt die hier (Abb. 11) wiedergegebene Pause und

schwelgte dabei in Erinnerungen.

Abb. 26.

Überfahrt am Schreckenstein.

1837. Ölbild im Museum zu Dresden.

Nach einer Originalphotographie von F. & O. Brockmanns Nachf. (R. Tamme) in

Dresden. (Zu

Seite 36 und

42.)

Abb. 27.

Die Figuren zur Überfahrt am

Schreckenstein. Nach einer Zeichnung im Museum zu Dresden. 1837. (Zu

Seite 43.)

Abb. 28.

Aimée in der Badewanne.

12. März 1835. (Zu

Seite 44.)

Außerordentlich anregend für unseren jungen Maler, freilich nach einer

anderen Seite hin als das Bild von Tizian, waren die Arbeiten zweier

Künstler, die beide im Beginn ihrer Laufbahn starben: Karl Philipp

Fohr aus Heidelberg und Franz Horny aus Weimar. Fohr ertrank 1818 beim

Baden im Tiberfluß bei Aqua Acetosa vor den Toren Roms, Horny starb

im folgenden Jahre in Olevano. Richter schreibt in seiner Biographie:

„Das Andenken beider lebte noch warm in den Genossen, und die

Naturstudien wie die Kompositionen, welche sich noch im Besitz ihrer

Freunde vorfanden, versetzten[S. 28] mich in einen Rausch der Begeisterung;

insbesondere war das bei Fohr der Fall. Frühere, noch in Deutschland

gemachte Naturstudien zeigen eine so feine, liebevolle Beobachtung der

Natur und manierlose, naive Darstellung, daß, weil diese Eigenschaften

mit einem großen Stilgefühl sich verbanden, die reizvollsten

Zeichnungen entstehen mußten.“ Er schildert sodann einige solcher ganz

vorzüglichen Zeichnungen, die unbestritten zu den hervorragendsten

Arbeiten aus dieser Zeit gehören und für alle Zeiten mustergültig

bleiben werden. Von Hornys Arbeiten schreibt unser Meister: „Höchst

originell, eine großartige, strenge, ja herbe Auffassung und Behandlung

liebend, studierte er meist in den sterilen Bergen von Olevano und

Civitella. Die Zeichnungen dieses Künstlers sind auch von großem und

hohem künstlerischen Werte.“

Abb. 29.

Zeichnung zu einem Ölbilde:

Ruhende Pilger. 1840. (Zu

Seite 45.)

Auf dem Boden der Kirche in Olevano sah Verfasser 1866 eine Reihe von

Arbeiten dieses Künstlers; es waren runde Stationsbilder, die an diesem

Orte seit fünfzig Jahren verborgen lagen. Vor Richters Ankunft in Rom

war der geistreiche Radierer Joh. Christ. Erhard, dessen deutsche

Blätter unseren Richter so anregten und entzückten, aus diesem Leben

geschieden; er war nicht angelegt, der romantischen Richtung der Zeit

folgen zu können, aus Kummer darüber erschoß er sich in Rom 1822.

Richter schreibt in seiner Biographie: „Erhard litt an Melancholie,

welche sich oft bis zum Unerträglichen steigerte, und verzagte in

solcher Stimmung gänzlich an seinem Talente. Ich glaube auch, daß

sich die italienische Natur für seine künstlerische Eigentümlichkeit

nicht eignete.“ Den Freund Erhards, den liebenswürdigen Maler Reinhold

aus Gera, besuchte Richter oft und erfreute sich an dessen ganz

vortrefflichen Naturstudien; auch mit dem höchst talentvollen Ernst

Fries aus Heidelberg, dem Freunde Fohrs und Rottmanns, kam er öfters

zusammen.

Abb. 30. Zeichnung zum

Gehörnten

Siegfried. Aus den Volksbüchern von Marbach. 1838.

Mit Genehmigung der Verlagshandlung von Otto Wigand in Leipzig.

(Zu

Seite 46.)

Hier in Rom sah Richter auch die 1823 in Wien erschienenen wundervollen

Steinzeichnungen von Ferdinand von Olivier, die sogenannten sieben Tage

der Woche; es sind Bilder aus Salzburg und Berchtesgaden, fast alle mit

köstlicher Staffage belebt; diese Blätter gehören mit zu den schönsten

Werken aus jener Zeit, streng und vornehm in der Formengebung, dabei

von einer seltenen Liebenswürdigkeit und Anmut. Ferdinand von Olivier,

geboren 1785 in Dessau, lebte, ehe er nach Rom ging, in Wien und traf

dort mit Overbeck und Julius Schnorr zusammen. Des letzteren Bild im

städtischen Museum zu Leipzig, „Der heilige Rochus“, ist in dieser Zeit

in Wien gemalt; es erinnert sehr an die Art und Weise Oliviers. Die

Illustrationen Burgkmaiers zum „Trostspiegel in Glück und Unglück von

Petrarca“, diesem so wunderlichen Buche, haben die deutschen Künstler

in Rom ganz besonders geschätzt und viel danach gezeichnet. Von Richter

existieren noch Pausen nach diesen Holzschnitten aus dieser Zeit; er

besaß dieses Buch und hat viel Anregung daraus empfangen.

[S. 29]

Abb. 31. Zum

Gehörnten Siegfried.

Aus den Volksbüchern von Marbach. (Zu

Seite 47.)

Abb. 32. Zeichnung zum

Gehörnten

Siegfried.

Aus den Volksbüchern von Marbach. (Zu

Seite 46.)

In jener Zeit las Richter auch Stillings „Jugend- und Wanderjahre“;

gerade hier in Rom mußte dieses Stück deutschen Volkstums großen

Eindruck auf ihn machen. Besonders aber berührte ihn der fromme Sinn

des Buches und traf eine wunde Stelle seines Herzens, deren Heilung

ihm immer mehr Bedürfnis wurde. Das religiöse innere Leben Richters

war ganz unentwickelt, verkümmert, halberstickt, aber es arbeitete

mächtig in ihm. Bei dem erkrankten Freunde Oehme lernte er den

Landschaftsmaler J. Thomas und den Kupferstecher N. Hoff aus Frankfurt

und Ludwig von Maydell aus Dorpat kennen; letzterer war ein ehemaliger

russischer Ingenieuroffizier, der gegen Frankreich mitgekämpft hatte.

1824 am Silvesterabend suchte Richter, nachdem er bis zehn Uhr an

Oehmes Krankenbett gesessen, Maydell in dessen nahegelegener Wohnung

auf, wo er Hoff und Thomas traf; er erzählt von diesen für ihn so

hochbedeutenden Stunden, wie Maydell einen Aufsatz über den achten

Psalm vorgelesen, die Freunde sich dann des weiteren unterhalten, und

sagt dann: „Ich habe keine Erinnerung von dem, was an jenem Abend

gesprochen wurde; es war auch nichts Einzelnes, was mich besonders

tiefer berührt hätte; aber den Eindruck gewann ich und wurde von

ihm überwältigt, daß diese Freunde in ihrem Glauben an Gott und an

Christum, den Heiland der Welt, den Mittelpunkt ihres Lebens gefunden

hatten und alle Dinge von diesem Zentrum aus erfaßten und beurteilten.

Ihr Glaube hatte einen festen Grund im Worte Gottes, im Evangelio von

Christo. Der meinige, welcher mehr Meinung und Ansicht war, schwebte in

der Luft und war den wechselnden Gefühlen und Stimmungen unterworfen.

Still, aber im Innersten bewegt, hörte ich den Reden der Freunde zu

und war mir an[S. 30] jenem Abend der Umwandlung nicht bewußt, die in mir

vorging.“ — „Und als nun das beginnende Geläute der Mitternacht den

Schluß des alten und Anfang des neuen Jahres verkündete und Thomas uns

aufforderte, diesen Übergang mit dem alten schönen Choral ‚Nun danket

alle Gott‘ zu feiern, — da konnte ich recht freudigen Herzens mit

einstimmen. Oehmes Krankheit war der äußere Anlaß gewesen, welcher uns

zusammengeführt hatte; eine gemeinsame Geistesrichtung, die aus dem

tiefsten Bedürfnis des Herzens kam, war in dieser Stunde hervorgetreten

und hat uns für das ganze Leben treu verbunden bis ans Ende dieser

Erdentage; denn sie ruhen nun alle, und nur ich, der jüngste von

ihnen, bin der Überlebende und segne noch heute diesen für mich so

hoch bedeutsamen Silvesterabend.“ Wie ein Jauchzen erklingt es in

ihm am Neujahrsmorgen 1825: „Ich habe Gott, ich habe meinen Heiland

gefunden; nun ist alles gut, nun ist mir ewig wohl!“ und weiter: „Das

Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.“ Maydell, der

vielbelesene Protestant, nahm sich des Suchenden herzlich an und half

ihm getreulich. Besonders machte er ihn mit der Bibel und mit Luthers

Schriften bekannt. Auch Richard Rothe, der damals Prediger an der

preußischen Gesandtschaftskapelle in Rom war, nachmaliger Doktor und

Professor der Theologie und geheimer Kirchenrat zu Heidelberg, ein

Mann von großer Bedeutung, gewann viel Einfluß auf unseren suchenden

Jüngling. Auf Wunsch eines großen Teiles der evangelischen Künstler

Roms veranstaltete Rothe (Brief an seine Eltern vom 21. Februar 1824

und andere Nachrichten, vergl. Friedrich Nippold „Richard Rothe“)

Vorträge über Kirchengeschichte zur Förderung des evangelischen Sinnes

und Glaubens; diese Vorträge gingen wohl auch in recht lebhafte

Gespräche über und gaben zu mannigfaltigen Erörterungen Anlaß. Hieran

beteiligte sich unser Künstler mit größtem Eifer. Den damals in Rom

lebenden deutschen Künstlern war Kunst ohne Religion undenkbar; die

beiden Elemente waren ihnen zu einem verschmolzen, von welchem sie

tief durchdrungen waren. Wie ernst die Künstler ihr Christentum nahmen

und hielten, darüber spricht sich unser Meister nach vierundvierzig

Jahren in einer Tagebuchaufzeichnung[S. 31] vom 20. August 1868 aus:

„Bedeutend ist die romantische Kunstperiode in Rom im Vergleich zu

den gleichzeitigen Bestrebungen der romantischen Dichter in Beziehung

zum Christentum. Die ersteren machten Ernst damit, machten es zur

Lebensaufgabe; bei letzteren war es teils Dekoration oder ästhetische

Ansicht und Meinung, bei den Künstlern ein Leben, nicht sowohl nach

ihrem Glauben, sondern aus dem Glauben.“ Die Protestanten fanden

vielfach, dem romantischen Zuge der Zeit entsprechend, in ihrer Kirche

nicht das, was sie suchten, es neigten viele zur katholischen Kirche;

unter anderen traten die Maler von Rhoden aus Kassel und der Lübecker

Overbeck zum Katholizismus über. Es mag viel gestritten und gerungen

worden sein. Hier war auch bei den Streitigkeiten hin und her der

Vergleich zwischen den beiden christlichen Kirchen gebraucht worden,

man möge sich beide wie zwei verschiedene Regimenter vorstellen, die,

verschiedene Uniformen tragend, doch einem Könige dienten.

Abb. 33.

Die Lutherlinde in Ringetal.

Radierung. 1839.

Verlag von Carl Gräf (E. Arnold) in Dresden. (Zu

Seite 47.)

In dem Hause des damaligen preußischen Gesandten beim päpstlichen

Stuhle, Freiherrn von Bunsen, fand Richter eine freundliche und sehr

wohlwollende Aufnahme.

In dieser Zeit hatte Schnorr einen Teil seiner viel bewunderten und

großes Aufsehen machenden Landschaften gezeichnet. Es sind über hundert

Blätter geworden, die im Besitze seines Freundes Eduard Cichorius

aus Leipzig sind. Diese Zeichnungen beeinflußten Richter stark; sie

waren ihm ein Wegweiser, wie stilvolle Auffassung mit Naturwahrheit zu

verbinden sei.

Im Frühjahr 1825 ging Richter nach Neapel und Amalfi bis Pästum, später

mit Maydell bis zum Herbst nach Civitella, wo er viele Zeichnungen

und Studien sammelte. Wir bringen aus dieser Zeit nur eine figürliche

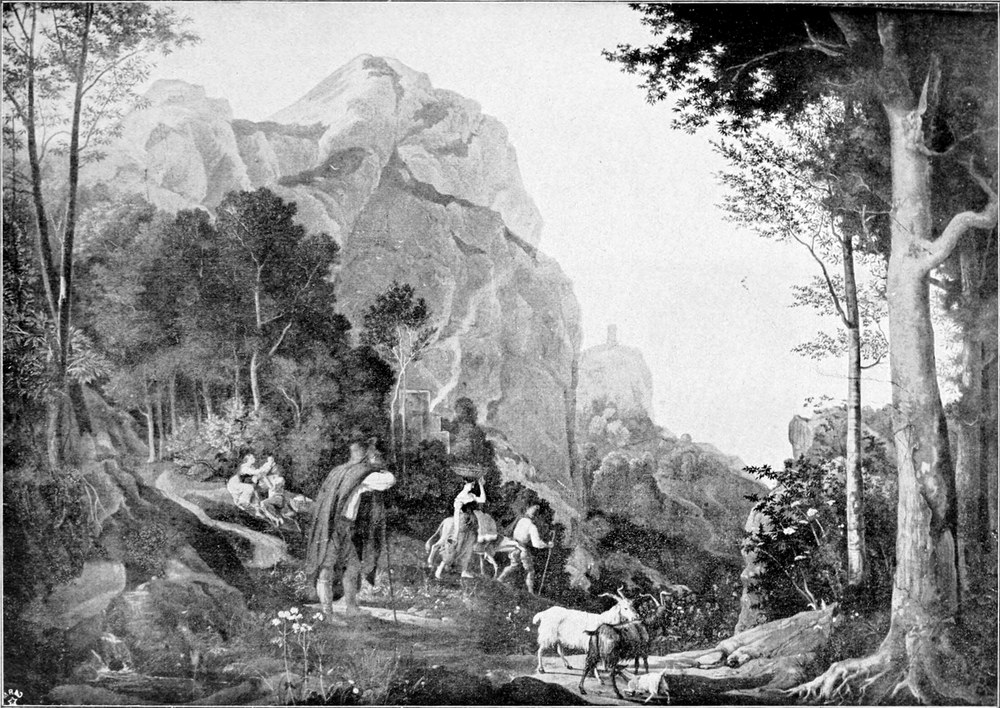

Zeichnung (Abb. 12).

Er fühlte sich krank, Brustschmerzen quälten ihn besorgniserregend,

er hatte viel mit Schmermut zu kämpfen. In der Biographie ist ein

Gedicht von ihm, „Sehnsucht“, abgedruckt, das einen tiefen Einblick

in seine Stimmung gewährt. Nach Rom ins Winterquartier zurückgekehrt,

ging er an die Ausführung eines größeren Ölbildes „Blick in das Tal

von Amalfi“, die Komposition dazu hatte er nach seinen in Amalfi im

Sommer gesammelten Studien in Civitella vorbereitet. Wir geben hier

eine Nachbildung des Gemäldes, das sich jetzt im Museum in Leipzig als

Geschenk von E. Cichorius befindet (Abb. 13).

Abb. 34.

Luther auf der Wartburg. 1840.

Aus Duller, Deutsche Geschichte.

Verlag von Gebr. Paetel in Berlin. (Zu

Seite 47.)

Aus dem sonnigen, lachenden, an der Küste des Mittelländischen Meeres

liegenden Amalfi hinaufsteigend gelangt man in ein herrliches Tal

mit zu beiden Seiten terrassenförmig abfallenden,[S. 32] zum Teil steilen

Wänden. Zwischen Zitronen- und Orangengärten und Kastanienwäldern

taucht gar bald der im weichen Blau hell schimmernde Golf von Salerno

auf, und hier ist ungefähr der Standpunkt, den Richter für sein Bild

gewählt hat. An einem im Wald sich verlierenden Pfad lagert ein junges

Menschenpaar, ein Kindlein herzend. Talabwärts schreitet elastischen

Schrittes ein stattliches Weib, neben ihm ein Mann, der einen bepackten

Esel führt. Im blumigen Vorgrund steht, auf seinen Stab gestützt,

ein Hirt, nach dem Meer hinausschauend, links ein klares Wässerchen,

zierliche weiße Doldenpflanzen an seinen Rändern; rechts zwei Ziegen

mit einem säugenden Zicklein. Im weiteren Mittelgrunde die stolzen

Felswände, hinter dem Walde Häuser, aus denen leichter Rauch aufsteigt.

Richter schreibt über dieses Bild in seinen Lebenserinnerungen: „Auch

meine Landschaft trägt den charakteristischen Zug an sich, welcher fast

allen Bildern eigen ist, die in jener Zeit von deutschen Künstlern in

Rom gemalt wurden: eine gewisse feierliche Steifheit und Härte in den

Umrissen, Magerkeit in den Formen, Vorliebe zu senkrechten Linien,

dünner Farbenauftrag usw. Die Vorliebe für die altflorentiner und

altdeutschen Meister bannte auch in deren Handweise.“ An einer anderen

Stelle findet sich die nachfolgende hochinteressante Bemerkung, die wir

hier einfügen wollen, weil sie für die damaligen Anschauungen maßgebend

war: „Über das Zurückgreifen zu den ältesten Meistern, Giotto, Eyck

und ihren Zeitgenossen, ist mir die Äußerung des berühmten Canova zu

Baptist Bertram, dem Freunde Boisserées, merkwürdig erschienen, als er

dessen Sammlung altdeutscher und altniederländischer Gemälde, damals

noch in Heidelberg, jetzt in München, betrachtet hatte. Er meinte, hier

bei dieser ältesten Kunst müßten die Maler wieder den Faden anknüpfen,

wenn sie auf lebensvollere Bahnen kommen wollten; wer von Raffael

ausgehe, könne nicht weiter hinauf-, sondern nur hinabsteigen.“ (S.

Boisserée, „Leben und Briefe“).

Abb. 35. Zeichnung zum

Landprediger von

Wakefield von Oliver Goldsmith. Übersetzt von Ernst Susemihl. 1811. Fünfte

Auflage. C. F. Amelangs Verlag in Leipzig. (Zu

Seite 38 und

47.)

Welch einen Fortschritt zeigt dieses Bild gegen das vorher gemalte

„Rocca di Mezzo“, in dem das Absichtliche und Kulissenhafte trotz

großer Reize in der Zeichnung weniger befriedigend wirkt. Das Tal von

Amalfi ist das schwungvollste seiner italienischen Bilder und als ein

wichtiger Wendepunkt in Richters künstlerischer Entwickelung in Italien

zu betrachten. Schnorr, der ihn, als er mit der Aufzeichnung des

Bildes fertig war, besuchte, erbot sich, die ziemlich großen Figuren

des Bildes auf einer Pause zu überzeichnen; diese Überzeichnung war

so schön ausgeführt, daß Richter darüber hoch[S. 33] beglückt war; er hat

sie bis an sein Lebensende als ein teures Angedenken bewahrt. Das Bild

mit seinen Figuren erregte auf der Ausstellung in Dresden Aufsehen. Um

nun bei seinen weiteren Bildern in den Figuren nicht zurückzubleiben,

mußte er sich noch eingehender mit dem Studium menschlicher Figuren

beschäftigen, und schon bei einem nächsten Bilde, das er in Dresden

ausführte, gelangen ihm dieselben noch besser, und so ging es

schrittweise vorwärts, bis endlich in den späteren Zeichnungen für

den Holzschnitt die Figuren zur Hauptsache wurden und die Landschaft

in den Hintergrund trat. Insofern zweigte sich hier sein späterer und

wohl recht eigentlicher Weg von der seitherigen Bahn ab. Noch war er

sich aber bewußt, daß die ideale, sogenannte historische Landschaft

seiner innersten Neigung entsprach. Wie ganz anders aber sollte sich

seine Künstlerlaufbahn in der Folge gestalten, nach wie ganz anderen

Zielen wurde er gedrängt! Im Herbst desselben Jahres kamen noch drei

sächsische Landsleute nach Rom, die Geschichtsmaler Karl Peschel,

Zimmermann und W. von Kügelgen. Mit diesen drei Männern entwickelte

sich in der Folge ein seltenes Freundschaftsverhältnis, das in den

tiefsten und heiligsten Überzeugungen des Herzens begründet war. Und

besonders rührend war Richters Verhältnis zu Peschel, mit dem er über

vier Dezennien an der Kunstakademie als Lehrer tätig war; beide nahmen

an den gegenseitigen Arbeiten, bis der Tod sie schied, den innigsten,

ernstesten Anteil.

Am 1. April 1827 wanderte Richter wieder nordwärts, zur Porta del

Popolo hinaus, begleitet von seinem lieben Freunde Maydell und den

anderen Genossen. Am Ponte Molle trank man den üblichen Abschiedstrunk,

Maydell wanderte mit ihm bis zum Monte Soracte, hier übergab er ihm ein

kleines Büchlein, in welches er im Laufe des Winters mit der feinsten

Feder auf über 90 Seiten je 2 Bibelsprüche eingeschrieben hatte, auch

Richard Rothe hatte einige solcher hinzugefügt, dann trennten sich mit

Tränen in den Augen beide Freunde, Maydell kehrte nach Rom zurück,

Richter schritt der Heimat zu, wohin ihn ein holder Magnet zog.

Abb. 36. Zeichnung zum

Landprediger

von Wakefield. (Zu

Seite 47.)

In Dresden angekommen, eilte er von den Eltern weg sogleich zu

seiner „Auguste“, einer Bekanntschaft aus der „Tanzstunde“. Auguste

Freudenberg (Abb. 14), deren Eltern in der Niederlausitz ein Landgut

in Pacht und in den Kriegsjahren große Not und die schwersten Zeiten

durchgemacht hatten und früh gestorben waren, wurde als vierjähriges

Kind von kinderlosen Verwandten, dem Akziseinnehmer Ephraim Böttger in

Dresden, an Kindes Statt angenommen und für ihre Erziehung auch höchst

gewissenhaft gesorgt. „Augustens anspruchsloses, ruhiges Wesen, das

sich doch überall resolut und heiter in praktischer Tat erwies“, war

so recht nach unseres Künstlers Sinn! Es ist wie ein Bild, von ihm

gezeichnet,[S. 34] wie er dieses Wiedersehen in seiner Biographie schildert.

Sein nächstes Bild in der Heimat war „Aus dem Lauterbrunner Tal“;

wohin das Bild gekommen, ist nicht bekannt. Der durch seine bedeutende

Galerie von Gemälden und Handzeichnungen bekannte Baron von Quandt in

Dresden, der damals viel Einfluß auf Kunst und Künstler hatte und sich

für Richter interessierte, ermutigte ihn zur Ausführung dieses Bildes,

um es zur Ausstellung nach Berlin zu schicken, wo man einen Lehrer für

das Landschaftsfach der Akademie suchte. Das Bild gefiel aber dort

nicht, und es kam zu keiner Berufung. Quandt bestellte bei ihm zwei

italienische Landschaften, nach Motiven von Arriccia und Civitella.

Abb. 37. Zeichnung zum

Landprediger

von Wakefield.

(Zu

Seite 47.)

An einem Sonntagmorgen in aller Frühe, am 4. November 1827, rollte

durch die noch ganz dunklen, stillen und engen Gassen Dresdens ein

Wagen und hielt vor der erleuchteten evangelischen Kreuzkirche;

Gemeindegesang und das Orgelspiel verhallten, der Frühgottesdienst war

zu Ende. Ein junger Mann mit seiner Braut entstiegen dem Wagen; es war

unser Richter, der, „nachdem er sieben Jahre um seine Rahel gedient und

geseufzt“, mit seinem Gustchen zum Altar trat; „wir gaben uns die Hände

in Gottes Namen und empfingen den Segen der Kirche.“ „Die angetraute

Gefährtin,“ schreibt er in der Biographie, „ward mir ein Segen und das

treueste Glück meines Lebens während der 27 Jahre, welche Gott sie mir

geschenkt.“

So war denn ein, wenn auch sehr bescheidener Hausstand gegründet. Von

einer Hochzeitsreise war selbstverständlich nicht die Rede.

Abb. 38. Zum

Landprediger von

Wakefield.

(Zu

Seite 47.)

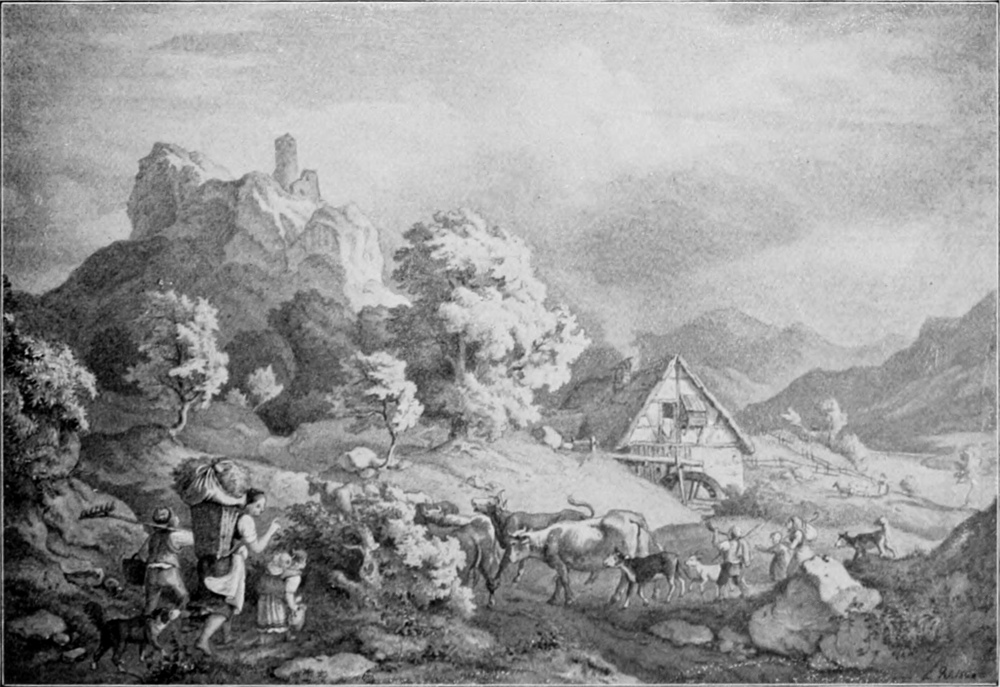

Innerhalb der nächsten Monate vollendete er das für Quandt bestimmte

Bild „Abend und Heimkehr der Landleute nach Civitella“. Das Mädchen,

welches sich nach dem Beschauer wendet, trägt die Züge seines

„Gustchen“. Eine[S. 35] freie Wiederholung dieser Komposition aus späterer

Zeit ist Abb. 180, unter welche Dantes Vers geschrieben ist:

„Der Tag ging unter, und des Äthers Bräune

Rief die Geschöpfe, die da sind auf Erden,

Von ihrer Mühsal. — —“

Abb. 39.

Teil des Figurenfrieses vom

Vorhang des alten Dresdener Hoftheaters. 1843.

Nach der Farbenskizze. (Zu

Seite 49.)

Abb. 40.

Teil des Figurenfrieses vom

Vorhang des alten Dresdener Hoftheaters. 1843.

Nach der Farbenskizze. (Zu

Seite 49.)

Es ist eine Eigenart Richters, daß er die menschlichen Figuren in

seinen Bildern weit über den Rahmen der „Staffage“ hinaus behandelt

und darstellt, eine Eigenart, die sich gleich bei den ersten Bildern

(Abb. 10 und 13) auffällig macht. In den „Biographischen Aufsätzen“ von

Otto Jahn finden wir in den ausgezeichnet geschriebenen „Mitteilungen

über Ludwig Richter“ diese Eigentümlichkeit unseres Meisters sehr

interessant beleuchtet und entnehmen denselben folgendes: „Man würde

irren, wollte man das Charakteristische der Richterschen Landschaft

darin sehen, daß die Staffage mit mehr Vorliebe und Sorgfalt oder

mit mehr Geschick behandelt sei, als es gewöhnlich der Fall ist.

Man kann bei Richter gar nicht mehr von Staffage sprechen, insofern

diese eine an sich unwesentliche Zugabe, ein willkommener, aber auch

wohl entbehrlicher Schmuck der Landschaft ist. Er benutzt nicht

menschliche Figuren und Gruppen, um Lücken der landschaftlichen

Komposition auszufüllen, um Abwechselung hineinzubringen, oder den

Vorgrund[S. 36] zu beleben, nein — der Mensch in jenen einfachen natürlichen

Verhältnissen, welche in Wahrheit der eigentlichste und höchste

Vorwurf aller Kunst sind, ist der selbständige Gegenstand seiner

Darstellungen.“ Auch Schinkel äußert sich bei Betrachtung dieses Bildes

in den dreißiger Jahren in ähnlicher Weise: „Es wäre ein Irrtum,

wollte man meinen, das Landschaftliche sei von Richter zurückgedrängt

und etwa zum Rahmen oder auch zum Hintergrunde für die Darstellung

menschlicher Empfindung oder Tätigkeit herabgesetzt. Im Gegenteil, die

Landschaft erscheint in ihrer vollen Selbständigkeit, als ein Ganzes in

Auffassung und Ausführung und nicht bloß äußerlich als Grundlage und

Umgebung des menschlichen Tuns und Treibens“ usw. Er sagt zum Schluß:

„Für einen solchen wahren Künstler existieren schulmäßige Gegensätze

nicht, wie die von Genre und Landschaft; aus sich heraus schafft er

Werke, aus denen die Theorie lernen mag, daß die echte Kunst frei und

unerschöpflich ist, wie die Natur, deren Grundgesetze auch die ihrigen

sind.“

In den folgenden Ölbildern, die des Meisters Staffelei verlassen,

hält er unentwegt fest an dieser Steigerung des Figürlichen: er

hebt dasselbe sogar in einigen Bildern noch mehr hervor, wie in der

„Überfahrt am Schreckenstein“ (Abb. 26) und in dem „Brautzug im

Frühling“ (Abb. 58). Ein einziges Bild kenne ich von ihm, in welchem er

sich im Figürlichen nur auf eine untergeordnete Staffage beschränkt;

es ist die „Apenninenaussicht“, ein Blick auf das Volskergebirge vom

Stadttor von Palestrina.

Aus dem Jahre 1827 ist das Porträt Richters, von seinem Freund Karl

Peschel gezeichnet (Abb. 15).

Abb. 41.

Helene. Gezeichnet 1842.

(Zu

Seite 51.)

Abb. 42.

Abendandacht. Ölbild. 1842.

Museum zu Leipzig. (Zu

Seite 51.)

Die Aussichten wurden jetzt für Richter recht trübe. Freund Arnold,

welcher ihm einen Jahresgehalt von 800 Talern auf mehrere Jahre in

Aussicht gestellt hatte, zog, infolge von Geschäftsverlusten entmutigt,

sein Anerbieten zurück, und Richter mußte nun wieder in der Hauptsache

„An- und Aussichten“ radieren.

1828 wurde ihm eine erledigte Lehrerstelle an der neben der berühmten

königlichen Porzellanmanufaktur in Meißen bestehenden Zeichenschule,

eine Filiale der Dresdener Kunstakademie, mit 200 Talern Gehalt

angetragen; er nahm diese Stellung an, und nach vierzehn Tagen

siedelte er nach Meißen über. Die malerisch am Ufer der Elbe gelegene

altertümliche Stadt, überragt von der herrlichen Albrechtsburg und

dem Dom, zog ihn sehr an; hatte er sich doch in Rom im stillen immer

gewünscht, in solch einer Stadt schaffen und arbeiten zu können, hatte

er doch noch ganz besonders auch an Meißen dabei gedacht. Freilich

sah das in Wirklichkeit etwas anders aus, und zu rechter Freudigkeit

kam er dort nicht. Er schildert selbst zwar das Leben in dem an der

hohen Schloßbrücke gelegenen alten Hause, dem „Burglehen“, mit sieben

Stockwerken, von denen fünf unter dem Niveau der Schloßbrücke lagen,

die behagliche im obersten Stockwerk befindliche originelle Wohnung,

mit dem herrlichen Blick auf das altehrwürdige Schloß und die weite,

weite Fern- und Umsicht; er schildert das Leben im Hause mit der

jungen Frau [S. 38]und später mit den Kindern (am Tage Mariä Himmelfahrt

1828 war sein erstes Kind Maria geboren), wie er am Abend, den Kindern

zeichnend Geschichten und Märchen erzählte, oder zur Gitarre am blauen

Bande sang, wie das in damaliger Zeit allgemein beliebt war und welche

besonderen Freuden- und Festtage es waren, wenn die Freunde aus Dresden

ihn besuchten. Hier im Hause fanden die jungen Eheleute freundlichen

Verkehr mit einer Predigerswitwe und deren zwei liebenswürdigen schönen

Töchtern; Richter erinnert sich dieser später, als er die Blätter zum

Landprediger von Wakefield zeichnete (Abb. 35). Der Kunstforscher J.

D. Passavant suchte ihn in Meißen auf, auch Freund Maydell auf seiner

Rückreise nach Rußland, ebenso Richard Rothe auf der Reise von Rom nach

Wittenberg, wohin er als Lehrer am theologischen Seminar berufen war.

Richter schreibt über den Besuch des letzteren: „Mir war es eine innige

Freude, den teuren römischen Freund wiederzusehen; denn für mich waren

diese ‚Römer‘ alle mit einer Lichtatmosphäre umgeben, im Gefühl der so

glücklich mit ihnen in Rom verlebten Tage.“ An einer anderen Stelle

der Biographie schreibt er: „Welches Glück und welchen Segen gewährt

eine Verbindung mit so herzlichen Freunden in der frischen Jugendzeit,

wenn sie gemeinsam nach den idealsten Zielen streben; in einer

Umgebung, welche die reichsten, bedeutendsten Anregungen bietet. Durch

nichts beengt, genügsam und deshalb um so sorgenfreier, durchleben

sie einige Jahre goldener Freiheit; die Erinnerung daran durchduftet

wie ein Blumengeruch das ganze Leben und trägt Poesie in die Prosa

oder Schwüle, welche spätere Jahre unvermeidlich mit sich bringen und

bringen müssen, wenn der Mensch sich tüchtig entwickeln soll.“

Abb. 43. Zu

Stumme Liebe. Musäus’

Volksmärchen. 1842.

Mit Genehmigung der Verlagshandlung Haendcke & Lehmkuhl in Hamburg. (Zu

Seite 51.)

Die Meißner Zeichenschule war wie die Porzellanmanufaktur in der

Albrechtsburg untergebracht, die Schule selbst mit guten, zum Teil

vorzüglichen alten Gemälden, unter anderem Bilder von Palma vecchio,

ausgestattet, welche nach Schließung der Schule in die Dresdener

Galerie, von der sie einst entlehnt waren, zurückgebracht wurden. Der

Meister wanderte nun täglich — er wohnte hoch oben über der Stadt

im Bereiche zweier Burgtore — über die mit hohen Zinnen bekrönte

Schloßbrücke mit herrlichem Blick auf das Meisatal, auf die tief

unten liegende Stadt, den Elbstrom und das weite Tal bis nach den

böhmischen Bergen hin, durch das innere Burgtor über den schönen

Dom- und Schloßplatz, aber, wie schön das auch war — er fühlte sich

wie verbannt und vereinsamt.[S. 39] Die mit ihm tätigen Lehrer, unter

ihnen der sehr geschätzte Glasmaler Scheinert, kamen in kein näheres

Verhältnis zu ihm; zudem war seine Gesundheit nicht die beste und

nicht die festeste, und so ist ihm die Zeit bis zum Dezember 1836,

wo die Zeichenschule aufgehoben wurde, eigentlich doch mehr eine

Leidenszeit gewesen. Von seinen ersten Schülern nennen wir Pulian, der

später in Düsseldorf lebte, und den früh in Rom verstorbenen Haach.

Aus dem Jahre 1828 ist die reizvolle Federzeichnung (Abb. 16), eine

komponierte Landschaft: Blick über hügeliges, mit jungem Kastanienwald

bestandenem Terrain nach aus der Ebene sich erhebenden Bergzügen (es

ist der Monte Gennaro mit den Vorbergen von Monticelli). Für einen

Kunstfreund Demiani in Leipzig führte er seine erste Aquarelle —

vielleicht schon 1828 — aus, einen Erntezug in der Campagna, eine

zweite Aquarelle kam in die Sammlung des Königs Friedrich August;

die Aquarellmalerei machte ihm große Freude. Hier in Meißen malte er

nun eine Reihe Ölbilder nach italienischen Motiven: 1829 die schon

genannte Apenninenaussicht nach dem Volskergebirge und weiter Rocca di

Mezzo; 1830 eine Gegend am Monte Serone während eines Gewitters, jetzt

im Städelschen Institut in Frankfurt am Main, eine Ansicht von Bajä,

Blick auf Ischia und Capri, und einen Brunnen bei Arriccia an der alten

Via Appia; letztere 1831 noch einmal, mit anderen Figuren belebt, in

Aquarell (Abb. 17); sodann einen Brunnen bei Grotta Ferrata, 1834 ein

Motiv vom Lago d’Averno bei Neapel. Von den meisten seiner Bilder, die

er an den sächsischen Kunstverein verkaufte, aber auch von Bildern von

E. Oehme, Lindau in Rom, Genremaler Hantzsch, Most und Mende, radierte

er treffliche Blätter für die Kunstvereinschronik.

Abb. 44. Zu

Rübezahl. Musäus’

Volksmärchen. 1842. (Zu

Seite 51.)

Die Gedächtnisfeier des dreihundertjährigen Todestages Albrecht Dürers

wurde von den Künstlern in allen deutschen Gauen mit hoher Begeisterung

begangen. Bei Gelegenheit der Feier in Dresden wurde, angeregt durch

Freund Peschel, der Sächsische Kunstverein gegründet, welcher in der

Folge unserem Richter eine große Stütze wurde, den Künstlern vielen

Segen brachte und noch heute in Dresden in Blüte steht. Wenn ich nicht

irre, war der sächsische einer der ersten, wenn nicht überhaupt der

erste Kunstverein in Deutschland, Goethe zählte zu seinen Mitgliedern.

Am Abend dieses Tages, an welchem unser junger Meister einsam,

dienstlich verhindert,[S. 40] in Meißen sitzt, — sein Gustchen war noch in

Dresden zurückgeblieben, weil die gemietete Wohnung noch nicht frei

war, — und an die in Dresden festlich versammelten Genossen denkt,

bringt ihm der Postbote eine Sendung von Arnolds Kunsthandlung in

Dresden: „Dürers Leben der Maria.“ Mit welch wonnigem Gefühl betrachtet

er die herrlichen Blätter, die er bei Philipp Veit in Rom kennen

gelernt! Für 22 Taler waren sie sein eigen geworden! Welche hohe Summe

für seine Verhältnisse! Aber wieviel Zinsen hat sie ihm auch gebracht!

— 1830 radierte er eine Folge von sechs Blättern „Malerische Ansichten

aus den Umgebungen von Salzburg“ für C. Börner in Leipzig, der in

Rom als Maler mit ihm zusammen war, die ausübende Kunst aber aufgab,

einen Kunsthandel und Kunstverlag gründete und bis an sein Lebensende

mit Richter in regem Verkehr blieb; 1832 erscheint eine zweite Folge:

„Malerische Ansichten aus den Umgebungen von Rom“ in demselben Verlag.

Wir bringen von jeder Folge ein Blatt (Abb. 18 und 19).

Abb. 45. Zu

Stumme Liebe. Musäus’

Volksmärchen. 1842. (Zu

Seite 51.)

1831 zeichnete Freund Adolf Zimmermann unseres jungen Meisters Bild bei

Gelegenheit eines Besuches in Meißen (Abb. 20). 1832 erschien das Buch

„Biblische Historien“ von Franz Zahn. Richter war aufgefordert worden,

im Verein mit C. Peschel und Berthold Illustrationen für Lithographie

zu diesem Buche zu zeichnen; er übernahm davon dreizehn Blatt,

davon ist eins „Die Vertreibung aus dem Paradies“ (Abb. 21). Diese

Zeichnungen waren der Anfang seiner Tätigkeit als Illustrator; ein

kleiner Anfang und — bis ans Ende seiner gesamten Tätigkeit hat man