*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 68838 ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von

1923 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische

Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute

nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original

unverändert.

Das Inhaltsverzeichnis wurde

vom Berarbeiter der Übersichtlichkeit halber an den Anfang des Texts

verschoben. Die Seitenzahlen im Abbildungsverzeichnis

wurden an die Positionen der Bilder im Text angeglichen.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät

installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in

serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt

erscheinen.

OPAL-BÜCHEREI

Der Graf von Saint-Germain

Stich von Nicolas Thomas nach einem Gemälde im

Besitz der Marquise von Urfé

DER GRAF

VON SAINT-GERMAIN

DAS LEBEN EINES ALCHIMISTEN

Nach großenteils unveröffentlichten Urkunden

Herausgegeben und eingeleitet von

GUSTAV BERTHOLD VOLZ

*

Deutsch von

FRIEDRICH VON OPPELN-BRONIKOWSKI

Mit 16 Bildbeigaben

*

PAUL ARETZ VERLAG

DRESDEN

Original-Titelseite

Alle Rechte, insbesondere das der

Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Copyright 1923

by Paul Aretz Verlag, Dresden

INHALT

|

EINLEITUNG

|

|

Der „berühmte Alchimist“ S. 5. — Das Rätsel seines

Ursprungs S. 7. — Das Rätsel seines Alters S. 10. — Das erste

Auftreten S. 11. — Sein Aufenthalt in Frankreich S. 13. — Die

Mission des Grafen Saint-Germain im Haag S. 15. — Saint-Germain in

Rußland S. 20. — Das Abenteuer von Tournai S. 23. — Ausgang S. 27. —

Saint-Germains Künste und Geheimnisse S. 31 — War Saint-Germain

Freimaurer und Kabbalist? S. 34. — Saint-Germains Persönlichkeit und

die Legendenbildung S. 37. |

|

|

|

|

ALLGEMEINE DARSTELLUNGEN, ANEKDOTEN

UND FÄLSCHUNGEN

|

|

Aus den „Erinnerungen“ des Barons von Gleichen

|

|

|

Aus dem „Tagebuch eines Weltkindes“ von Graf

Lamberg

|

|

|

Schreiben des Grafen Lamberg an Opiz

|

|

|

Aus Lambergs „Kritischen, moralischen und

politischen Briefen“

|

|

|

Epigramm des Grafen Lamberg auf Saint-Germain

|

|

|

Grabschrift Saint-Germains auf den Grafen Lamberg

|

|

|

Zur Kritik Lambergs (Moehsen)

|

|

|

Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Gräfin Genlis

|

|

|

Aus Grosleys „Nachgelassenen Schriften“

|

|

|

Anekdoten

|

|

|

|

|

|

Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Lady Craven

|

|

|

Aus den „Erinnerungen“ der Marquise von Créquy

|

|

|

Aus den „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des

Grafen Cagliostro“. Cagliostros Besuch bei Saint-Germain.

Eine Satire (von Luchet)

|

|

|

Charakteristik des Grafen Saint-Germain

|

|

|

Kritik der „Charakteristik“ von Meister

|

|

|

Saint-Germain und Cagliostro

|

|

|

Graf Saint-Germain (von Luchet)

|

|

|

Charakteristik des Grafen Saint-Germain

|

|

|

Kritik der „Charakteristik“

|

|

|

|

|

URKUNDEN ZUR LEBENSGESCHICHTE

DES GRAFEN SAINT-GERMAIN

|

|

Saint-Germain in London (1743-1745)

|

|

|

I.

|

Aus dem Briefwechsel von Horace Walpole

|

|

|

II.

|

Aus: „The London Chronicle“

|

|

|

Saint-Germain in Frankreich

|

|

|

I.

|

Aus Casanovas „Memoiren“ und dem „Monolog eines

Denkers“

|

|

|

II.

|

Aus den „Denkwürdigkeiten“ der Madame du Hausset

|

|

|

III.

|

Bericht Hellens (1760)

|

|

|

IV.

|

Saint-Germain auf Schloß Chambord. (Aus dem

Schriftwechsel des Marquis von Marigny)

|

|

|

V.

|

Aus einem Schreiben des Grafen Bernstorff (1779)

|

|

|

VI.

|

Aus den „Episoden meines Lebens“ des Grafen

d’Angiviller

|

|

|

Die Mission Saint-Germains im Haag (1760)

|

|

|

I.

|

Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul

|

|

|

II.

|

Denkschrift des Grafen d’Affry an die

Generalstaaten

|

|

|

III.

|

Protokoll der Sitzung der Generalstaaten

|

|

|

IV.

|

Aus den Aufzeichnungen des Grafen Bentinck

|

|

|

V.

|

Aus Yorkes Korrespondenz

|

|

|

VI.

|

Aus Hellens Korrespondenz mit Friedrich dem

Großen

|

|

|

VII.

|

Aus der Korrespondenz von Knyphausen und

Michell mit Friedrich dem Großen

|

|

|

VIII.

|

Aus Mitchells Korrespondenz

|

|

|

IX.

|

Berichte Reischachs an Graf Kaunitz

|

|

|

X.

|

Aus Kauderbachs Korrespondenz

|

|

|

XI.

|

Friedrich der Große und Voltaire

|

|

|

XII.

|

Aus der „Geschichte des Siebenjährigen Krieges“

von Friedrich dem Großen

|

|

|

XIII.

|

Aus: „The London Chronicle“

|

|

|

XIV.

|

Graf Danneskjold-Laurwigen an Saint-Germain

|

|

|

Saint-Germain in Holland (1762)

|

|

|

I.

|

Aus dem Schriftwechsel des Herzogs von Choiseul

|

|

|

II.

|

Aus den Aufzeichnungen Hardenbroeks

|

|

|

Saint-Germain in den österreichischen

Niederlanden (1763)

|

|

|

I.

|

Aus dem Schriftwechsel des Grafen Karl Cobenzl

|

|

|

II.

|

Aus den „Erinnerungen“ des Grafen Philipp Cobenzl

|

|

|

III.

|

Aus Casanovas „Memoiren“

|

|

|

Saint-Germain in Ansbach (1774-1776)

|

|

|

„Aufschlüsse über den Wundermann, Marquis

Saint-Germain, und sein Aufenthalt in Ansbach, von einem

Augenzeugen“ (Freiherr von Gemmingen).

|

|

|

Saint-Germain in Leipzig und Dresden (1776-1777)

|

|

|

I.

|

Aus den Tagebüchern des Grafen Lehndorff

|

|

|

II.

|

Aus dem Briefwechsel Friedrichs des Großen mit

Prinz Heinrich, der Prinzessin Wilhelmine von Oranien und

Alvensleben

|

|

|

III.

|

Aus den Briefen des Kurfürsten Maximilian III.

Joseph von Bayern

|

|

|

IV.

|

Aus dem Briefwechsel des Prinzen Friedrich August

von Braunschweig

|

|

|

Saint-Germain in Berlin

|

|

|

I.

|

Aus den „Erinnerungen“ Thiébaults

|

|

|

II.

|

Aus Zimmermanns „Fragmenten über Friedrich den

Großen“

|

|

|

III.

|

Graf Saint-Germain („Berlinische Monatsschrift“)

|

|

|

Saint-Germain in Hamburg (1778)

|

|

|

Saint-Germain in Schleswig und Eckernförde

(1779-1784)

|

|

|

I.

|

Aus den „Denkwürdigkeiten“ des Prinzen Karl von

Hessen-Kassel

|

|

|

II.

|

Prinz Karl von Hessen an Prinz Christian von

Hessen-Darmstadt (1825)

|

|

|

III.

|

Prinz Ferdinand von Braunschweig an Prinz Friedrich

August von Braunschweig (1779)

|

|

|

IV.

|

Aus Briefen des Grafen Warnstedt (1779)

|

|

|

V.

|

Friedrich der Große an die Königin-Witwe Juliane

von Dänemark (1784)

|

|

|

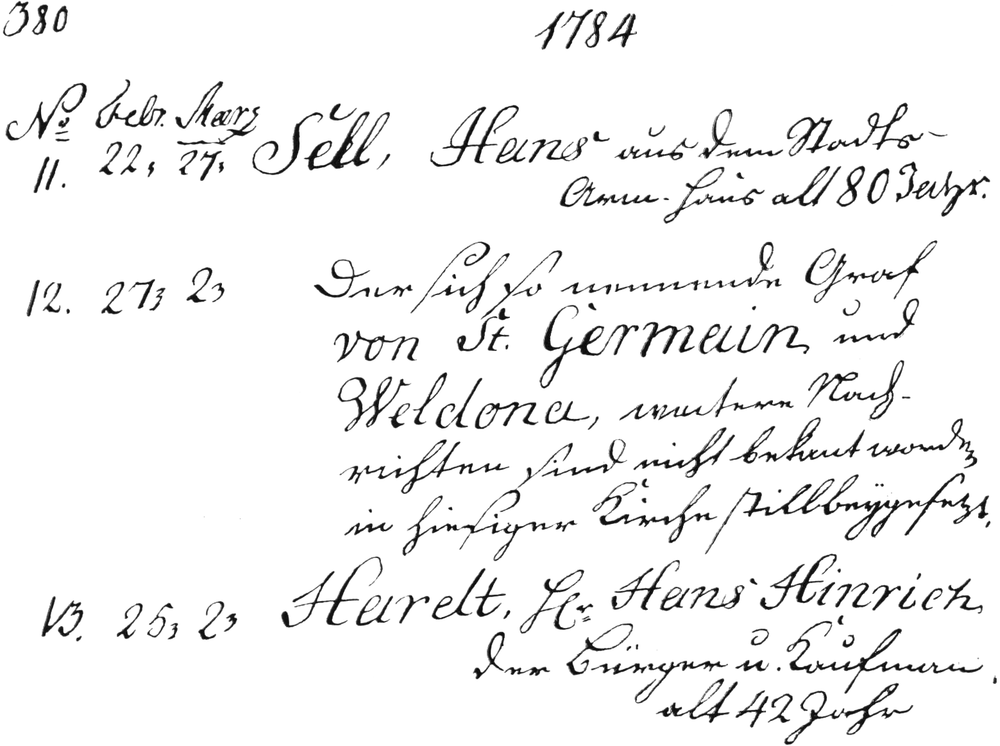

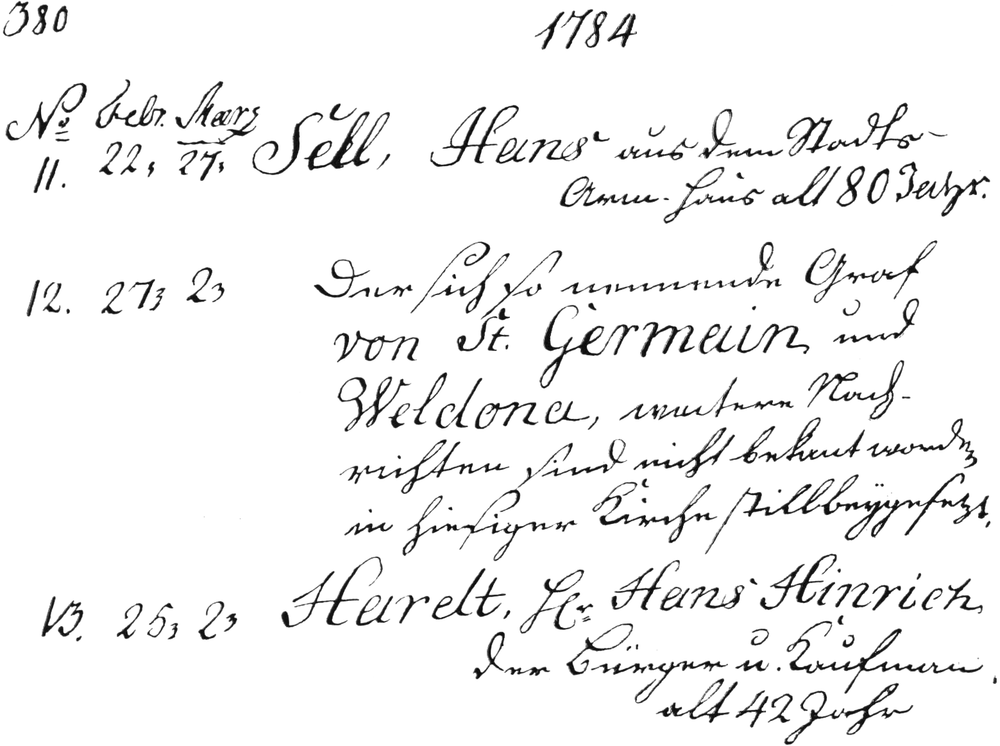

Saint-Germains Tod in Eckernförde

|

|

|

I.

|

Aus dem „Totenregister“ der St. Nikolaikirche in

Eckernförde

|

|

|

II.

|

Aus den „Einnahmen an Begräbnißöffnung und

Vestegeldern“

|

|

|

III.

|

Aus dem Verzeichnis der „Glockengelder“

|

|

|

IV.

|

Aufruf von Bürgermeister und Rat der Stadt

Eckernförde

|

|

|

V.

|

Nachruf des Professors Remer in den „Neuen

Braunschweigischen Nachrichten“ (1784)

|

|

|

PERSONENVERZEICHNIS

|

|

|

ORTSVERZEICHNIS

|

|

|

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

|

|

Der „berühmte Alchimist“

Der Name des Grafen Saint-Germain führt uns mitten hinein in die

Welt der Abenteurer, Projektenmacher und Betrüger, von denen das

18. Jahrhundert, so stolz das Jahrhundert der Aufklärung genannt,

wimmelte; denn selten stand das Abenteurertum in solch üppiger Blüte

wie damals. In unaufhörlicher Wanderung von einem Staate zum anderen,

hier untertauchend, um unvermutet dort wieder zu erscheinen, dabei

chamäleonartig Namen und Gestalt wechselnd — so flutet der Strom der

abenteuerlichen Gesellen durch ganz Europa. Vor allem sind Frankreich,

England und Italien die gesegneten Stätten ihres dunklen Wirkens;

aber auch Rußland, das sich seit Beginn des Jahrhunderts aus einem

asiatischen Reiche zu einem Mitglied der europäischen Staatenwelt

zu entwickeln begann, war ein dankbares Feld ihrer Tätigkeit. Sie

bewegen sich nicht nur in den niederen und mittleren Sphären, wie es

zu allen Zeiten gewesen, sondern einige Erwählte dringen auch in die

Kreise der höchsten Gesellschaft bis in die unmittelbare Nähe der

Fürstenthrone. Und auch ihr Gewerbe ist keineswegs das der kleinen

Schelme und Betrüger. Sie kommen mit großen Plänen zur Beglückung der

Völker, sie gebärden sich als Wohltäter der Menschheit, und was ihrer

Tätigkeit den[S. 6] besonderen Stempel aufdrückt, sie umgeben sich mit dem

Schimmer des Geheimnisvollen, indem sie bald als Alchimisten, bald als

Geisterseher oder gar als Magier auftreten.

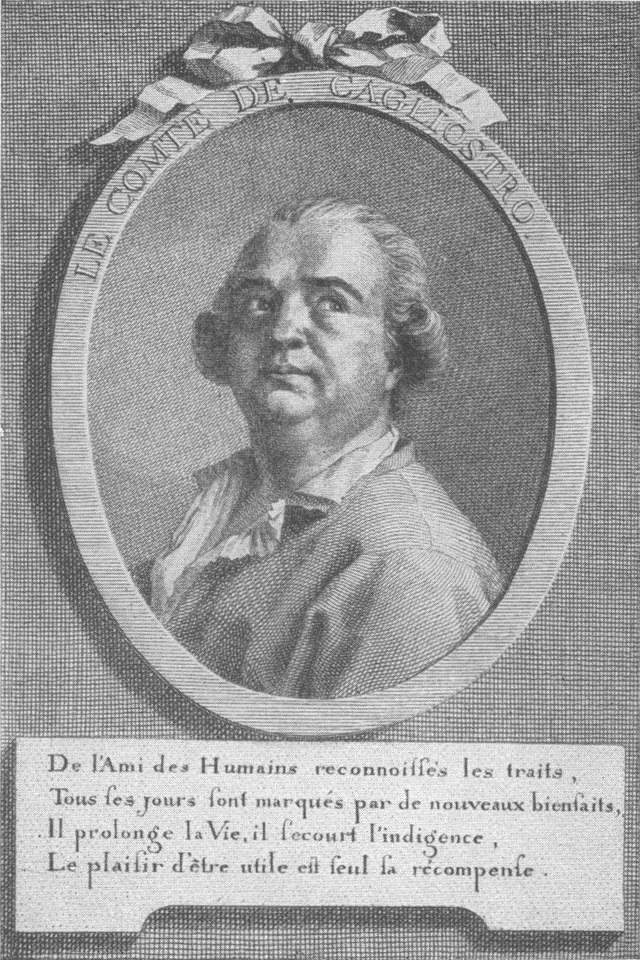

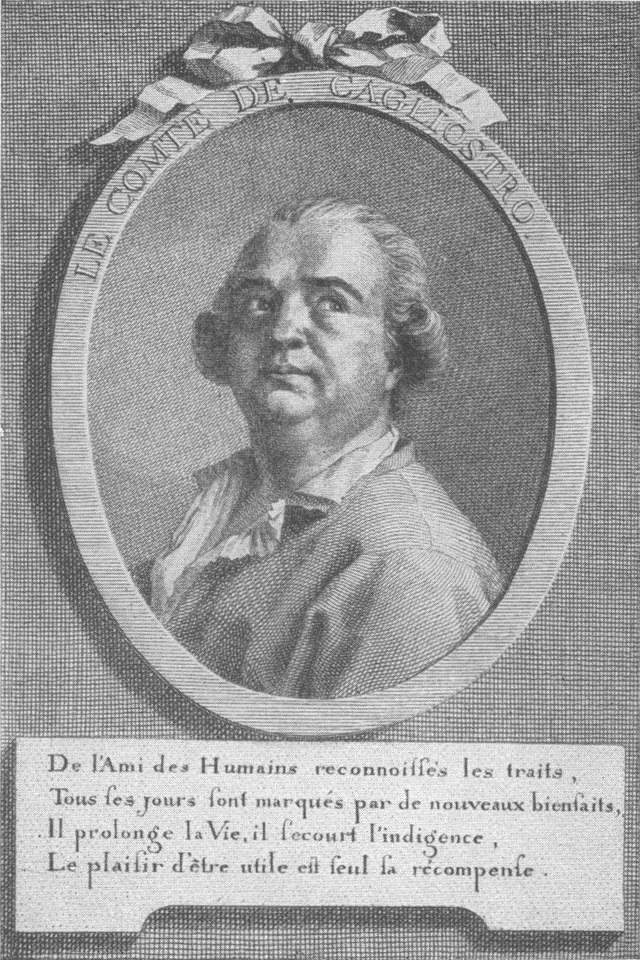

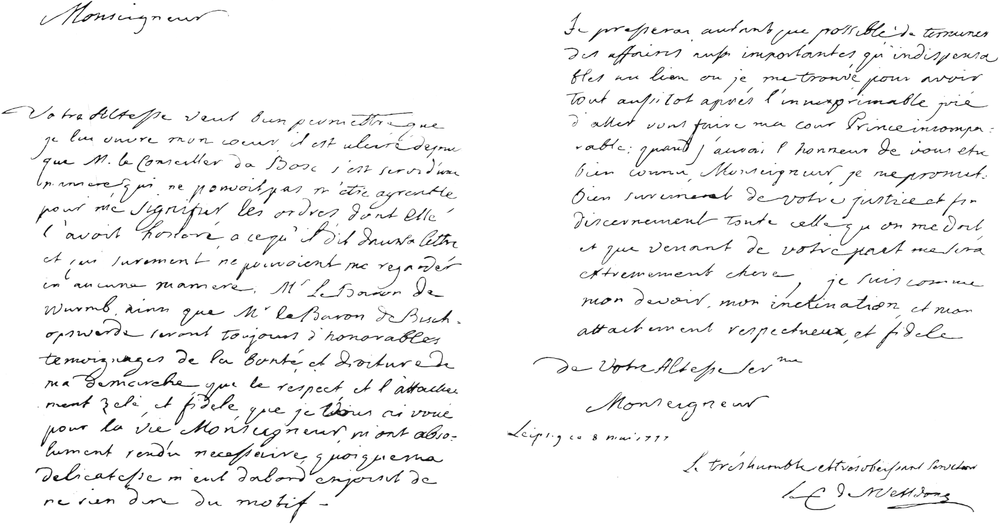

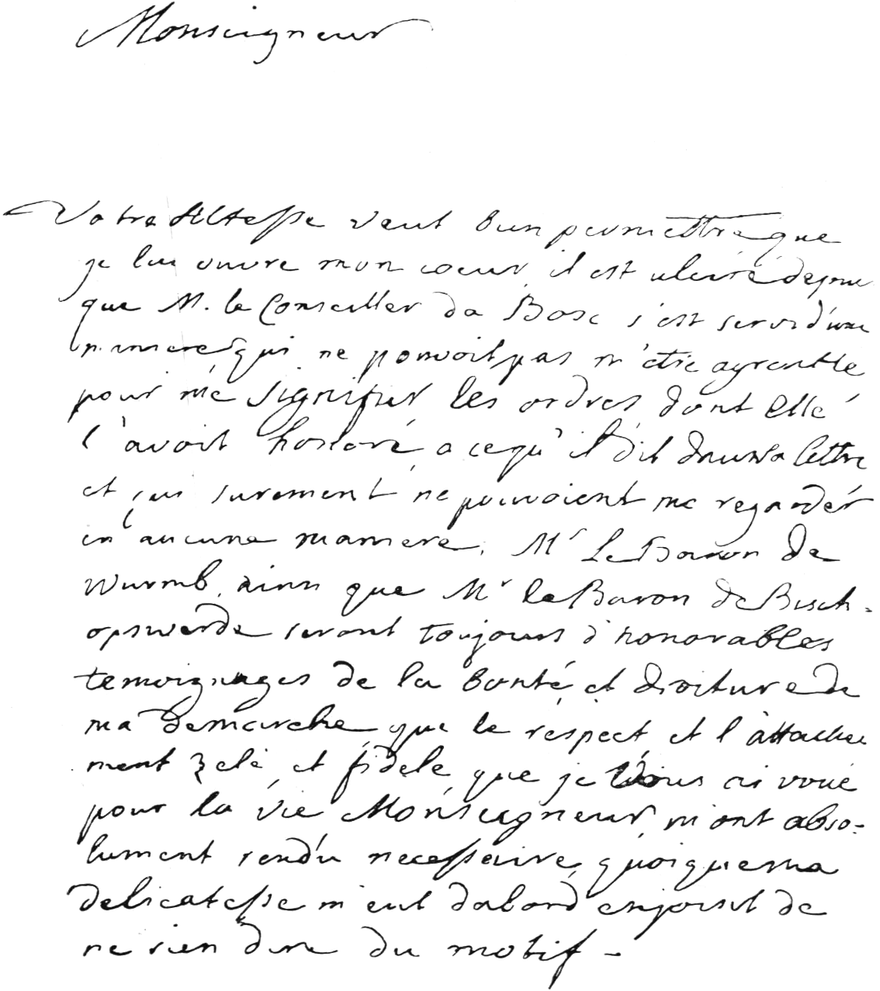

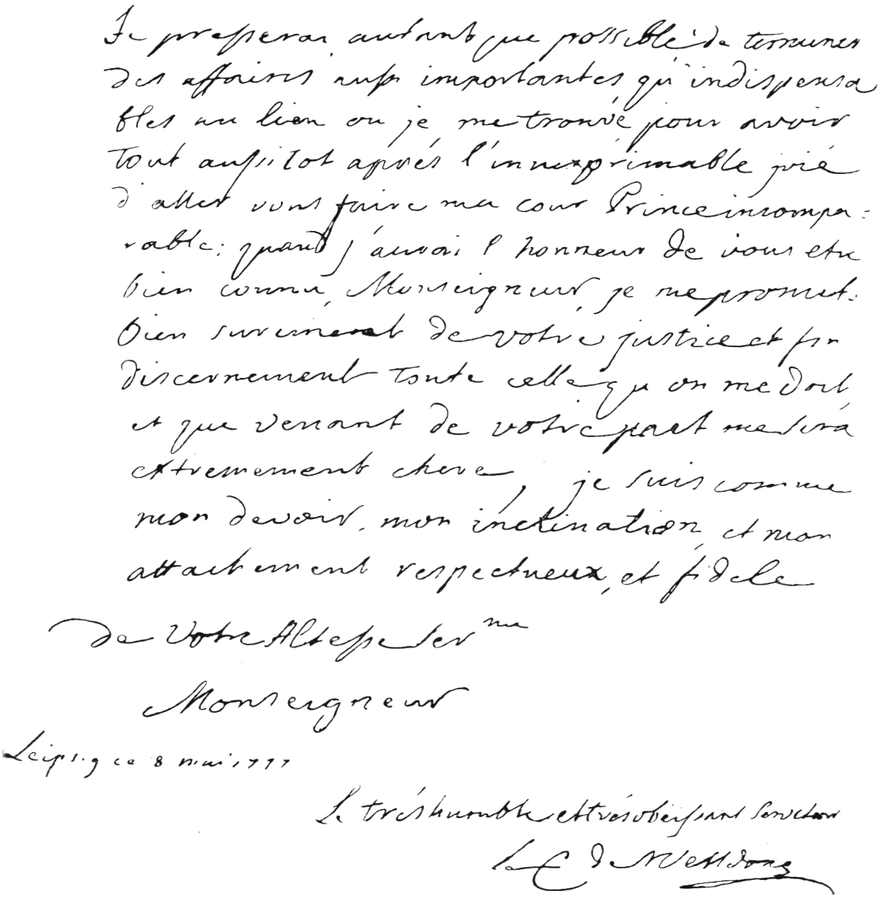

Auf dem einzigen Bildnis, das wir von Saint-Germain besitzen, ist er

denn auch als der „berühmte Alchimist“ bezeichnet. Überschwänglich wird

von ihm gerühmt, daß er die Herrschaft über die Natur besaß, die ihm

ebenso wie dem Schöpfer willig gehorchte.

Schon seit altersgrauen Zeiten schwebte den Forschern in dem großen

Buche der Natur als höchstes Ziel ihres Strebens die künstliche

Erzeugung der Edelmetalle vor. Das war die Aufgabe, die sich eben

die Alchimie stellte. Ihre Wiege stand in Ägypten. Als die Araber im

7. Jahrhundert dieses Land eroberten, machten sie sich diese geheime

Wissenschaft zu eigen, verpflanzten sie nach Spanien, von wo aus sie

ihren Siegeszug durch ganz Europa antrat. So blühte denn die Alchimie

durch das ganze Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit hinein,

und erst die Entwicklung der Chemie zu einer Wissenschaft machte

diesem Spukglauben ein Ende. So zählte denn auch Saint-Germain zu

den letzten großen Vertretern der „Adepten“, wie die Meister dieses

Geheimnisses hießen, die im Besitz des „Steines der Weisen“ waren; denn

letzten Endes lief alles Forschen und Experimentieren darauf hinaus,

die materia prima, den Urstoff für die Gewinnung des „Steines

der Weisen“, zu finden, mit dem sich das Problem der künstlichen

Herstellung von Gold und der Metallverwandlung lösen ließ. Und wer den

„Stein der Weisen“ besaß, der besaß damit zugleich auch das Geheimnis

der Universalmedizin oder des „Elixiers“, das schier unvergängliche

Dauer des Lebens gewährte.

[S. 7]

Das mystische Dunkel, mit dem Saint-Germain seine Person geheimnisvoll

umgab, ist bis heute noch kaum gelichtet. Über das Anekdotenhafte

kommen die meisten der bisher bekannten Berichte — überdies zum

Teil apokrypher Art — kaum hinaus. Nur die Aufzeichnungen der

Madame du Hausset, der Kammerfrau der Marquise von Pompadour, und

des Ansbachischen Ministers Freiherr von Gemmingen machen davon

eine Ausnahme. Aber auch sie erhellen nur kurze Wegstrecken in dem

wechselvollen Leben dieses Abenteurers. Die zahlreichen neuen Urkunden,

die wir im folgenden aus verschiedenen Archiven mitteilen und die gut

die Hälfte dieses Buches umfassen, bringen daher nicht nur weitere

wertvolle Aufklärung über sein Schicksal, ja sie gewähren überhaupt

erst die Möglichkeit, die Umrisse seiner Gestalt deutlich zu zeichnen.

Und wenn auch nicht alle Rätsel gelöst werden können, so sinkt doch der

Schleier. Der Nimbus des „Adepten“ schwindet, und es bleibt allein das

Bild eines abenteuernden Industrieritters.

Das Rätsel seines Ursprungs

Mit höchster Kunst verstand Saint-Germain, über seine Herkunft einen

Schleier zu breiten. Mit Vorliebe deutete er auf seine Abstammung aus

fürstlichem Geschlecht; ja, er nannte sich wohl selbst im vertraulichen

Gespräch einen Nachkommen des letzten siebenbürgischen Fürsten. Andere

leiten seine Herkunft aus dem letzten spanischen Herrscherhause ab.

In grellem Kontraste dazu stehen die Angaben, nach denen er ein

portugiesischer Jude gewesen sein soll. Endlich wird er als Sohn

eines savoyischen Steuereinnehmers namens Rotondo oder auch als der[S. 8]

italienische Geigenspieler Catalani bezeichnet[1]. Wie steht es um die

Zuverlässigkeit dieser einzelnen Nachrichten?

Zunächst die Frage seiner Abstammung von Franz II. Rakoczy, dem letzten

Fürsten von Siebenbürgen. Verworren sind alle Angaben des Prinzen

Karl von Hessen. So macht er unseren Helden zum Sohne aus erster Ehe

des Fürsten mit einer Tököly; diese war aber nicht die erste Gattin,

sondern die Mutter desselben. Saint-Germain spricht von zwei Brüdern.

Tatsächlich wurden dem Fürsten drei Söhne geboren, aber der älteste,

Leopold Georg, für den Saint-Germain sich selbst ausgibt, starb

nachweislich im Kindesalter; er wurde 1696 geboren und starb 1700.

Wohl trifft es zu, daß die beiden Brüder, Joseph und Georg, am Wiener

Hofe aufwuchsen, wo sie den Namen Marquis de San Marco und Marquis

della Santa Elisabetta erhielten. Aber beide flüchteten (1726 und

1734) — also sie unterwarfen sich nicht feige und demütig ihrem Lose,

wie Saint-Germain dem preußischen Gesandten von Alvensleben und dem

hessischen Prinzen erzählt, und damit entfällt auch die Pointe, daß er

sich selbst, im Gegensatz zu diesem erniedrigenden Verhalten seiner

Brüder, den „heiligen Bruder“, Sanctus Germanus (Saint-Germain)

genannt habe. Man sieht: die ganze Fabel der Abstammung aus dem

siebenbürgischen Fürstenhause steht auf schwachen Füßen. Verdächtig ist

auch der Umstand, daß bereits alle Mitglieder des Hauses tot waren,

deren Zeugnis ihn der Lüge hätte überführen können. Tot war auch der

letzte Fürst aus dem Hause Medici, der ihn nach der Erzählung des

Hessen als zweiter Vater aufgezogen haben sollte.

Fürst Franz II. Rakoczy

Gemälde von Adam Manyoki

Nicht größeres Vertrauen erweckt die Fabel seiner Abstammung aus dem

spanischen Königshause. Nicht daß[S. 9] Karl II. († 1700) sein Vater

gewesen wäre. Die Königin — Maria Anna von Pfalz-Neuburg — soll

ihm während ihres Aufenthaltes in Bayonne (1705) als Frucht einer

illegitimen Verbindung das Leben geschenkt haben. Damit erscheint er

gewissermaßen als Prätendent des durch den Tod Karls II. erledigten

spanischen Thrones, und nur wenn man sich diesen historischen

Hintergrund vergegenwärtigt, wird die von Grosley überlieferte Frage

des spanischen Granden bei der Rückkehr der Königin nach Madrid

verständlich: „Ist sie in anderen Umständen?“ Und sollte sich auch,

wie gerüchtweise behauptet wird[2], Saint-Germain verschiedentlich als

„Prinz von Spanien“ unterzeichnet haben, so läge auch darin

noch kein zwingender Beweis für seine Abstammung aus diesem Hause. Im

Gegenteil, diese Unterschrift würde eher beweisen, daß sein Anspruch

falsch ist, da die spanischen Prinzen offiziell den Titel „Infant

von Spanien“ führten.

Für seine portugiesische Abkunft spricht die mehrfach bezeugte Kenntnis

der Sprache, die um so überraschender ist, als Portugal bereits damals

keine große Weltrolle mehr spielte. Dazu kommt, daß er, wie von

verschiedenen Seiten bezeugt wird, bei seinem Aufenthalt in Holland

im Frühling 1760 bei reichen portugiesischen Juden in Amsterdam und

im Haag wohnte, eine durchaus natürliche Erscheinung, wenn er deren

Stammesbruder war.

Aber auch die Hypothese, daß er aus dem savoyischen Flecken San Germano

stamme, ist nicht einfach von der Hand zu weisen; denn sie würde seine

Namensgebung auf die einfachste und natürlichste Weise erklären.

Mit seiner Herkunft, sei es aus Portugal, sei es aus Savoyen, wäre

auch leicht seine Antwort auf die diesbezügliche[S. 10] Frage der Prinzessin

Amalie von Preußen zu vereinbaren; denn nach Thiébaults Bericht

erwiderte er, seine Heimat sei ein Land mit angestammten Fürsten. Dies

aber trifft sowohl auf Portugal wie auf Savoyen zu.

Was endlich die der Marquise von Créquy in den Mund gelegte Version

betrifft, daß Saint-Germain der Sohn eines jüdischen Arztes Wolf

aus Straßburg gewesen sei, so ist zu bemerken, daß wir es bei den

„Erinnerungen“ dieser Dame mit einer groben Fälschung aus späterer

Zeit zu tun haben. Ebensowenig kommt die Erzählung von Montaigne[3]

in Betracht, der von einem Germain berichtet, den er in Vitry gesehen

habe, und der als Mädchen aufgezogen sei, bis ein Zufall sein wahres

Geschlecht ans Licht gebracht habe.

Wird das Rätsel seines Ursprunges also auch nicht ganz gelöst, so viel

steht fest, daß er nicht fürstlicher Abkunft war; denn auch nicht die

Spur eines Beweises läßt sich dafür beibringen.

Das Rätsel seines Alters

Nicht minder geschickt, wie er seine Herkunft zu verschleiern wußte, so

auch sein Geburtsjahr. Er deutete an, daß sein Lebensalter nicht nach

Jahren und Jahrzehnten, sondern nach Jahrhunderten zähle. Der Spaßvogel

„Mylord Gower“, von dem der Baron von Gleichen berichtet, mußte ihm

als Schrittmacher für die Fabel dienen, daß er schon ein Zeitgenosse

Christi gewesen sei. In seinen Gesprächen ließ Saint-Germain gern

durchblicken, daß er schon in früheren Jahrhunderten gelebt habe.

Für denjenigen, der, wie Alvensleben, ihn stellen wollte, hatte er,

in die Enge getrieben, die Antwort bereit, daß er sich[S. 11] von Zeit zu

Zeit aus dem Treiben der Welt zurückziehe. Vergeblich suchen die

einzelnen Berichterstatter aus seiner äußeren Erscheinung Schlüsse

auf sein Lebensalter zu ziehen. Gegenüber all den Zeugnissen fremder

Personen, wie der Gräfin Gergy, die ihn nach Jahrzehnten im Äußeren

unverändert wiederfinden wollte, fällt das eigene Geständnis des Grafen

Saint-Germain schwer ins Gewicht, der dem Prinzen von Hessen nach

dessen Aufzeichnung erklärte, er sei bei seiner Ankunft in Schleswig

(1779) 88 Jahre alt gewesen. Das würde ungefähr mit dem Lebensalter

stimmen, das für den Sohn des Steuereinnehmers aus San Germano

angegeben wird.

Aber, so könnte man einwenden, spricht nicht für sein Alter das

Stammbuch mit den Eintragungen von Montaigne und dem älteren Grafen

Lamberg? Darauf läßt sich mit der Gegenfrage antworten: waren diese

echt? Schon der jüngere Lamberg spielt auf die Möglichkeit einer

Fälschung an. Waren sie jedoch echt, wo ist dann der Beweis, daß das

Album nicht erst später in den Besitz Saint-Germains gelangt ist? Denn

jene Einzeichnungen sind ganz unpersönlicher Art. Damit scheidet das

Stammbuch als Argument für die Frage des Alters des Grafen aus.

Das erste Auftreten

Gleichwie die Abstammung Saint-Germains ist auch die erste Hälfte

seines Lebens ins Dunkel getaucht. Es heißt, daß er in Mexiko durch

Heirat zu einem großen Vermögen kam und damit nach Konstantinopel

durchbrannte. Für das Jahr 1735 ist sein Aufenthalt im Haag

nachweisbar; denn von dort aus richtete er am 22. November dieses

Jahres ein Schreiben an den englischen[S. 12] Gelehrten Sloane, das über

einen alten Bibeldruck handelt, aber sonst keinerlei persönliche

Angaben enthält[4].

Erst mit seinem Erscheinen in England ums Jahr 1744 gewinnen wir festen

Boden unter den Füßen, und zwar erwähnt ihn Horace Walpole in einem

Schreiben vom 9. Dezember 1745. Wir sehen Saint-Germain als Teilnehmer

an dem Kampfe, den Karl Eduard Stuart, der Enkel des 1688 vertriebenen

Königs Jakob II., um seine Ansprüche auf die Krone mit der englischen

Regierung führte. Wagemutig war der Prätendent in Schottland gelandet,

hatte Edinburg genommen und stand Anfang Dezember bereits in Derby,

um auf London zu marschieren. Doch unter dem Druck der schottischen

Häuptlinge, die ihm die Gefolgschaft versagten, mußte er umkehren, und

die Niederlage bei Culloden (27. April 1746) besiegelte sein Schicksal.

Nach Walpoles Bericht war Saint-Germain offenbar mehr ein Mitläufer

als ein Mitstreiter, wenn er nicht gar, wie es die Nachricht des

London Chronicle von 1760 besagt, unschuldig in den Aufstand

des Prätendenten verwickelt wurde. Jedenfalls aber spielte er keine

Heldenrolle, denn die Untersuchungsakten über den Aufstand schweigen

über ihn völlig[5].

Größere, doch unblutige Lorbeeren erntete er, als er sich als

Geigenvirtuose vorstellte. In diese Zeit fällt wohl auch die Entstehung

seines „Traktats über die Musik nach den Regeln des gesunden

Menschenverstandes für[S. 13] die englischen Damen, die den wahren Geschmack

in dieser Kunst lieben“[6].

Immerhin hören wir, daß das Andenken an seinen Londoner Aufenthalt bei

den Engländern auch 1760 noch nicht erloschen war.

Das folgende Jahrzehnt liegt wieder im Dunkel. Während dieser Zeit

unternahm der Graf zwei Reisen nach Indien. So wenigstens erzählt er

in einem späteren Briefe aus dem Jahre 1773, den sein Freund, Graf

Lamberg, uns überliefert hat. Aber nur über die zweite Reise erfahren

wir einiges Nähere. Er will sie mit dem Admiral Watson und mit Robert

Clive, dem berühmten Eroberer Ostindiens, im Jahre 1755 angetreten

haben. Allein die Einzelheiten, die er meldet, sind so nichtig und

albern, daß es schwer fällt, diesen Bericht ernst zu nehmen. Dabei soll

keineswegs bestritten werden, daß er weite Reisen gemacht und auch den

Orient besucht hat; denn wie wir von kritischen Ohrenzeugen vernehmen,

wußte er anregend zu erzählen, und dies läßt voraussetzen, daß er

selbst Land und Leute gesehen hat, die er so fesselnd zu schildern

verstand.

Sein Aufenthalt in Frankreich

Wir kommen jetzt zu seinem Aufenthalt in Frankreich, der den Höhepunkt

seines Lebens darstellt.

Wann Saint-Germain nach Frankreich gekommen ist, steht nicht fest.

Nach den Aufzeichnungen Casanovas zu[S. 14] urteilen, mit dem sich seine

Wege mehrfach kreuzten, ist er dort schon 1757 oder 1758 gelandet.

In Chambord erscheint er 1758, während ihn der anonyme Verfasser der

„Anecdotes“[7] erst 1759 in Frankreich auftreten läßt.

Hier ging sein Stern auf. Er erlangte die Gunst der Marquise von

Pompadour. Höchst anschaulich ist der Bericht ihrer Kammerfrau, Madame

du Hausset, über seinen Verkehr am Hofe; denn durch die Marquise trat

er auch in Beziehungen zu Ludwig XV., dem er vorgestellt wurde, an

dessen Tafel er speiste und mit dem er alchimistische Studien trieb.

Darin lag kluge Berechnung der Pompadour. Sann sie doch unablässig auf

Mittel und Wege, wie sie dem der Geschäfte überdrüssigen Herrscher

die Langeweile vertreiben könnte. Zu diesem Zwecke hatte sie ihm in

Versailles ein intimes Theater eingerichtet, an dem sie und ihre

Vertrauten mitwirkten. Dann, als sie selbst zu altern begann, hatte

sie den berüchtigten Hirschpark geschaffen. Nun zog sie Saint-Germain

heran, um alchimistischen Versuchen mit dem regierungsmüden König

obzuliegen.

Die Stellung, die er bei Hofe genoß, der Ruf eines Alchimisten, der wie

eine Aureole sein Haupt umschwebte, der Glanz seines Reichtums, über

den fabelhafte Gerüchte umliefen, — all das kam zusammen, um ihm hohes

Ansehen und auch politischen Einfluß zu verschaffen. Der Sturz des

Generalkontrolleurs Silhouette, der die französischen Finanzen leitete,

soll, so berichtet der preußische Gesandte von der Hellen[8], sein Werk

gewesen sein.

Er fühlte sich ferner berufen, das wirtschaftliche Leben Frankreichs

zu heben. Durch die Ausbeutung eines Geheimmittels[S. 15] für Farben und

Farbstoffe, in dessen Besitz zu sein er vorgab, sollte dieser Plan

ins Werk gesetzt werden. Es erregte daher in den weitesten Kreisen

gewaltiges Aufsehen, als ihm der König für seine Arbeiten Räume in dem

Schloß Chambord, dem einstigen Sitz des Marschalls von Sachsen, zur

Verfügung stellte.

Ist es nach alledem verwunderlich, daß es diesem offenbaren Schoßkind

Fortunas nicht an geheimen Gegnern und Neidern fehlte? Schon hatte sein

Ansehen Einbuße erlitten, der Ruf seines unermeßlichen Reichtums war

untergraben — so erfahren wir von einem Augenzeugen —, da lächelte

ihm noch einmal das Glück: in geheimer Mission ward er im Auftrag des

Hofes zu Anfang des Jahres 1760 nach Holland entsandt.

Die Mission des Grafen

Saint-Germain im Haag

Zum Verständnis der Rolle, die Saint-Germain im Haag spielte, müssen

wir kurz den allgemeinen politischen Hintergrund zeichnen.

Seit mehreren Jahren schon währte der englisch-französische

Kolonialkrieg, rangen die Mächte Europas in erbittertem Kampfe

miteinander. Mancherlei Versuche, den Frieden wieder herzustellen,

waren im Sande verlaufen. Immer größer wurde indessen in Frankreich

das Friedensbedürfnis, aber auch in England bestand eine starke

Friedenspartei. Da bot im Herbst 1759 die spanische Krone ihre

Vermittlung an.

Weit bedeutsamer war der Schritt, zu dem sich im November des Jahres

die englische und die preußische Regierung entschlossen. Sie erklärten

sich bereit, an einen noch zu bestimmenden Ort Bevollmächtigte zur[S. 16]

Verhandlung mit den Gegnern über die Einleitung eines allgemeinen

Friedens zu senden. Prinz Ludwig von Braunschweig, der Vormund des

oranischen Erbstatthalters, übernahm es, den Vertretern des feindlichen

Dreibundes im Haag (Graf d’Affry, Baron Reischach und Graf Golowkin)

diese Erklärung zu übermitteln. Auf dem Schlosse zu Ryswijk fand

am 25. November dieser feierliche Akt statt. Darauf brachten die

Generalstaaten Breda als Konferenzort in Vorschlag. Aber der Plan des

Kongresses scheiterte, da die drei eingeladenen Mächte (Österreich,

Frankreich und Rußland) am 3. April 1760 durch ihre Vertreter dem

Prinzen Ludwig ihre Gegenerklärung abgeben ließen, daß sie ohne

Zuziehung ihrer übrigen Verbündeten (Kursachsen und Schweden) sich mit

Preußen auf nichts einlassen könnten.

Der Versailler Hof, der bereits mit der Londoner Regierung durch die

beiderseitigen Gesandten im Haag, Graf d’Affry und General Yorke, in

geheime Besprechungen eingetreten war, fügte noch die weitere Erklärung

hinzu, er sei zu einem Sondervergleich mit England bereit. Das Londoner

Kabinett stand vor der Frage, ob es seine Verbündeten, Preußen und die

übrigen deutschen Fürsten, mit denen es Subsidienverträge abgeschlossen

hatte, preisgeben sollte. Doch William Pitt, der Leiter der englischen

Politik, beharrte auf ihrem Einschluß in den Frieden. So kam es auch

zwischen England und Frankreich zu keiner Verständigung, und der

allgemeine Krieg ging weiter.

Neben den Verhandlungen, die von den beglaubigten Vertretern der Mächte

geführt wurden, liefen andere einher, die des förmlichen Charakters

entbehrten. Eine Zeitlang (1759) hatte Voltaire das Amt des Mittlers

zwischen Friedrich dem Großen und dem französischen Premierminister,[S. 17]

dem Herzog von Choiseul, versehen. Im Februar 1760 war der junge

Freiherr von Edelsheim als geheimer preußischer Agent nach Paris

geschickt worden. Nun erschien auch Saint-Germain im Haag auf der

Bildfläche, um sich die diplomatischen Sporen zu verdienen.

Um die Mitte des Februar 1760 war er in Holland angelangt, hatte

zunächst in Amsterdam verweilt. Als dann Anfang März im Haag die

Vermählung der Schwester des Erbstatthalters gefeiert wurde, tauchte er

in Hollands Hauptstadt auf. In der Öffentlichkeit sprach er von einer

Anleihe, die er für Frankreich vermitteln sollte, von der Aufgabe,

die er habe, die Verpflegung der vom Mutterland abgeschnittenen

französischen Kolonien sicherzustellen. Einem Freunde vertraute er an,

er sei beauftragt, sich über den Gang der Friedensverhandlungen zu

unterrichten. Insgeheim aber setzte er sich mit Yorke in Verbindung,

um ihm Eröffnungen über einen englisch-französischen Friedensschluß zu

machen.

Auf drei mächtige Gönner berief er sich: auf die Pompadour, den

Kriegsminister, Marschall von Belle-Isle, von dem er zwei Briefe nebst

einem Paß vorweisen konnte, und — im Verlauf einer zweiten Unterredung

— auf den Grafen von Clermont, einen Prinzen von Geblüt, der im Jahre

1758 den Oberbefehl über die französischen Armeen in Westdeutschland

geführt hatte.

Trotzdem war Saint-Germains Verhandlung ein vorzeitiges und

unrühmliches Ende beschieden. Zwar wußte er den Grafen Bentinck, den

er zu seinem Werkzeug ausersehen hatte, geschickt für seinen Plan

zu gewinnen[9]. Aber das Schreiben, das er mit dieser Mitteilung

am 11. März an die Marquise von Pompadour richtete, wurde ihm zum

Verhängnis. Die Marquise stellte den Brief[S. 18] dem Herzog von Choiseul

zu; denn Saint-Germains Version, daß dieser Brief durch „Diebstahl“ in

dessen Besitz gelangt sei[10], ist nicht ernst zu nehmen. Daraufhin

verbot der Herzog dem Grafen unter heftigen Drohungen jede Einmischung

in die Politik. Und als er gar von Saint-Germains Eröffnungen, den

Friedensschluß betreffend, erfuhr, befahl er, auf das höchste erbost,

dem Botschafter Graf d’Affry, die Auslieferung des „Abenteurers“ von

Holland zu fordern. Ja, am liebsten wäre ihm gewesen, hätte d’Affry

ihm eine Tracht Prügel verabfolgen lassen, um den „Halunken“, der die

Kreise seiner Politik zu stören wagte, vor aller Welt in Verruf zu

bringen. Wenigstens sorgte er aber dafür, daß eine Mitteilung in die

Zeitungen gelangte, in der Saint-Germain mit schärfsten Ausdrücken des

Mißbrauchs der ihm in Frankreich gewährten Gastfreundschaft beschuldigt

wurde[11]. Bevor der Botschafter seinen förmlichen Antrag bei den

Generalstaaten stellte, unterbreitete er den Entwurf dazu dem Herzog.

So kam es denn erst am 30. April zur Übermittelung der Denkschrift mit

dem förmlichen Auslieferungsgesuch an die holländische Regierung. Diese

begrub den Antrag durch seine Verweisung an Kommissionen. Überdies

war er gegenstandslos geworden, da Saint-Germain beizeiten von der

ihm drohenden Gefahr Wind bekommen und mit Hilfe Bentincks sich nach

England geflüchtet hatte.

Aber auch hier war seines Bleibens nicht. Sofort in polizeilichen

Gewahrsam genommen, wurde er nach kurzer Frist wieder abgeschoben, da

die englische Regierung fürchtete, daß sein Aufenthalt in England sie

Frankreich[S. 19] gegenüber kompromittiere. Es war von seiner Übersiedlung

nach Ostfriesland die Rede, wo ihm König Friedrich unter der Bedingung

Zuflucht gewähren wollte, daß er sich künftig von jedem politischen

Treiben fernhielt. Allein er begab sich wiederum nach Holland, wo er

Unterschlupf fand.

Man vergleiche diese Darstellung, die sich auf die Berichte der

Beteiligten stützt, mit dem Bilde, das Saint-Germain in seinem späteren

Briefe an Graf Lamberg von den Geschehnissen entwirft. Da sind es

Lügenmärchen, die er auftischt!

Zum Schluß noch die Frage: hat Saint-Germain bei seinen

Friedenseröffnungen an General Yorke im Auftrage des Hofes gehandelt?

Hat Ludwig XV. hinter dem Rücken seines Premierministers, wie dieser

nach Gleichens Darstellung ihm vorwirft, eigene Politik gemacht? Waren

also der König und die Pompadour seine geheimen Auftraggeber? Diese

Frage ist zu verneinen. Denn erstens steht es fest, daß die Pompadour

es war, die den Herzog von Choiseul auf die Spur Saint-Germains setzte,

indem sie ihm den Bericht überlieferte, den ihr der Graf sofort über

seine politische Tätigkeit im Haag erstattet hatte. Einen zweiten

Beweis liefert das Schreiben, in welchem der Marschall Belle-Isle

seinem Schützling, wenn auch in schonender Form, sein Verhalten

vorwirft und ihm bedeutet, daß für die Behandlung politischer Fragen

der Botschafter d’Affry zuständig sei[12].

Aber, so wird man einwenden, worauf bezogen sich dann die Schreiben von

Belle-Isle und Clermont, die Saint-Germain dem General Yorke gleichsam

als seine Beglaubigung vorlegte? Alles spricht dafür, daß sie die 30

Millionen-Anleihe betrafen, die er für den geldbedürftigen[S. 20] Versailler

Hof und, wie wir hinzufügen dürfen, in seinem Auftrag vermitteln

sollte[13]. Über diese Anleihe hat er offenbar in Amsterdam und auch im

Haag mit seinen Gastgebern, den jüdischen Bankiers, verhandelt.

So lockte ihn der politische Ehrgeiz, auf eigene Faust die Rolle des

Friedensstifters zu spielen oder, wie Kauderbach schreibt, gleich

einer zweiten Jungfrau von Orléans Frankreich abermals zu retten. Doch

seine diplomatische Laufbahn fand ein schnelles und klägliches Ende:

sein Erscheinen auf der politischen Weltbühne glich einer schillernden

Seifenblase, die nach kurzem Fluge jählings zerplatzt.

Saint-Germain in Rußland

Die bisherige Überlieferung nimmt an, daß Saint-Germain nach seinem

unglücklichen politischen Debut im Haag und nach seiner Ausweisung aus

England seine Schritte nach Rußland gelenkt und bei der Revolution, als

deren Opfer Zar Peter III. im Juli 1762 um Thron und Leben kam, eine

wichtige Rolle gespielt habe. Aber in allen Quellen und Darstellungen

der Zeit findet sein Name nirgends Erwähnung. Durch die neuesten

Forschungen ist festgestellt, daß nur ein einziger Ausländer an jenen

Ereignissen beteiligt war, nämlich der Piemontese Odart, der in

Diensten Katharinas II. stand[14].

Demgegenüber ist die Frage, wie es sich mit der uns überlieferten

Äußerung des Fürsten Gregor Orlow, des bekannten Günstlings der

Zarin, verhält, die das völlige Gegenteil bekundet. Nach Gleichens

Mitteilung soll er auf der Durchreise durch Nürnberg von unserem

Helden[S. 21] gesagt haben: „Dieser Mann hat eine große Rolle bei unserer

Revolution gespielt.“ Aber Gleichens Bericht ist nicht zuverlässig.

Er verwechselt die Brüder: nicht Gregor, sondern Alexei Orlow kam

durch Nürnberg. Gleichen war auch nicht Augen- und Ohrenzeuge, wie

der ansbachische Minister von Gemmingen, der von diesem Ausspruche

Orlows nichts weiß: er begnügt sich, Gleichen zu zitieren. Mit diesem

Ausspruche steht ferner in unvereinbarem Widerspruch, was Alvensleben

1777 als „feststehende Tatsache“ meldet: Alexei Orlow habe dem

Grafen Saint-Germain, zu dem er „in engen Beziehungen“ stehe, einen

Empfehlungsbrief an seinen Bruder, den Fürsten Gregor, gegeben und

diesem den Grafen als „seinen Busenfreund“ ans Herz gelegt. Zählte nun

aber Saint-Germain zu den Verschwörern von 1762, was bedurfte es da für

ihn einer besonderen Empfehlung an Gregor, der doch mit Alexei zusammen

eine der Hauptrollen bei dem Drama gespielt hatte?

Der letzte Zweifel wird durch die entscheidende Tatsache beseitigt,

daß sich Saint-Germains Aufenthaltsort für jene kritische Epoche

sicher nachweisen läßt. Seit er aus England zurückgekehrt war, hatte

er in Holland unter fremden Namen ein unstetes Leben geführt, bis er

sich im Frühjahr 1762 auf seiner neuerworbenen Besitzung Ubbergen bei

Nimwegen, nach der er den Namen Surmont annahm, niederließ.

Damals geschah es denn auch, daß auf die Anfrage des Grafen d’Affry

der Herzog von Choiseul ausdrücklich auf die weitere Verfolgung des

Abenteurers in Holland verzichtete[15]. War Saint-Germain bisher noch

des öfteren in Amsterdam eingekehrt, so zog er im August 1762 — so

bestätigt ausdrücklich[S. 22] Hardenbroek — von dort weg, wahrscheinlich

zur vollständigen Übersiedlung nach Ubbergen, worauf er dann, wie

wir im folgenden Abschnitt sehen werden, im Frühling 1763 in Brüssel

auftauchte, um dem österreichischen Minister Graf Cobenzl daselbst

seinen folgenschweren Besuch abzustatten.

Danach gehört Saint-Germains Teilnahme an der russischen Revolution

endgültig ins Reich der Erfindung. Dasselbe gilt für die Korrespondenz,

die er angeblich mit der Zarin Katharina II. führte.

Auch seine Beziehungen zur Familie Orlow erfahren einige Einschränkung.

Immerhin trifft soviel zu, daß er nach dem Ausdruck unseres

Gewährsmannes „das Glück“ hatte, den Grafen Alexei kennen zu lernen,

mit dem er nach seiner beliebten Praxis alchimistische Studien trieb,

bis dieser seiner überdrüssig wurde[16]. In Italien, wo Alexei während

des Türkenkrieges (1768-1774) längere Zeit als Admiral der russischen

Flotte weilte, scheint die Bekanntschaft erneuert zu sein. Wenigsten

berichtet Gleichen von ihrem Zusammentreffen in Livorno im Jahre 1770.

Indessen ist nicht ganz aufgeklärt, was für eine Bewandtnis es mit

dem russischen Generalspatent hat, das ihm angeblich von Alexei in

Nürnberg auf der Heimreise nach Rußland überreicht wurde. Vielleicht

steht es mit den Kämpfen in Zusammenhang, die während des Türkenkrieges

im Archipel stattfanden, die aber, wie der Leipziger Bankier Dubosc

1777 boshaft bemerkte, Saint-Germain trotz aller seiner Erzählungen

nicht mitgemacht hatte. Und so wäre denn auch das Patent als dreiste

Fälschung zu buchen, um so mehr, da es auffälligerweise nur die

Unterschrift des Grafen Alexei, aber nicht der Zarin trug.

[S. 23]

Und doch hat Saint-Germain, wie sich aus unseren bisher noch

unbekannten Quellen ergibt, den heiligen Boden Rußlands betreten —

zwar nicht als Verschwörer und politischer Abenteurer, wie er es

darstellen möchte, sondern als schlichter Kaufmann, der aus seinen

schönen Erfindungen Kapital schlagen wollte. Gleichwie in Frankreich

waren es seine Farben, mit denen er sein Glück versuchte. In einer

Kattunfabrik in Moskau war er tätig, aber mißgünstig wandte ihm Fortuna

den Rücken, so daß er bettelarm die Stätte seines neuen Wirkens

verlassen mußte. Voll Mitleid las ihn, den fußkrank und mühselig des

Weges Dahinziehenden, der Schweizer Hotz von der Straße auf, wie er es

hernach 1777 in Leipzig, wo er Saint-Germain wieder traf, erzählte[17].

Aber dieser russische Aufenthalt bildete für Saint-Germain doch keinen

völligen Fehlschlag. Er wollte ein Bergwerk entdeckt haben, das schöne,

den Topasen ähnliche Halbedelsteine lieferte und dessen Ausbeutung

ihm zustand. Seitdem trug er sich mit dem Gedanken, daraus einen

ertragreichen Handelszweig zu machen, ohne daß er freilich für seine

Pläne viel Glauben und Entgegenkommen fand[18].

Aller Wahrscheinlichkeit nach fällt diese russische Episode in die Zeit

zwischen dem Abenteuer von Tournai, zu dem wir uns nunmehr wenden, und

dem Ausbruch des Türkenkrieges.

Das Abenteuer von Tournai

Zu Anfang des Jahres 1763 kam Saint-Germain, der, wie erwähnt, sich

inzwischen in Holland angekauft und[S. 24] sich den Beinamen Surmont

zugelegt hatte, nach Brüssel, wo er die Bekanntschaft des Grafen

Karl Cobenzl, des bevollmächtigten Ministers der österreichischen

Niederlande, machte und sie geschickt auf seine Weise ausbeutete. Erst

durch die von uns erschlossene Korrespondenz Cobenzls mit dem Hof- und

Staatskanzler Graf Kaunitz sind wir über diese Episode aus dem Leben

Saint-Germains aufs Zuverlässigste unterrichtet. Sie war bisher fast

völlig unbekannt.

Sofort fand Cobenzl an der Unterhaltung mit Saint-Germain Gefallen.

Geschickt wußte dieser das Gespräch auf seine alchimistischen

Kenntnisse zu bringen; er führte ihm einige Experimente vor und begann

von Millionengewinnen zu erzählen, die sich mit seinen Geheimmitteln

erzielen ließen. In heller Begeisterung ging Cobenzl darauf ein, um so

mehr, als Saint-Germain versicherte, „aus reiner Freundschaft“, nur

gegen eine kleine Belohnung, seine Geheimnisse hergeben zu wollen.

In der Besitzerin des Brüsseler Handlungshauses, Madame Nettine,

die in freudigem Enthusiasmus mit ihm wetteiferte, fand Cobenzl die

Persönlichkeit, die mit den erforderlichen Geldmitteln zur Begründung

des Unternehmens einsprang. Kaunitz suchte den Eifer zu dämpfen; er

warnte vor großen und vorzeitigen Ausgaben. Und um seinen Worten

erhöhtes Gewicht zu geben, schickte er ein anekdotisches Portrait mit,

das von einem Kundigen, der Saint-Germain von Paris her kannte, in

recht düsteren Farben entworfen war.

Cobenzl, der im Banne Saint-Germains und seines großen Planes stand,

war nicht gesonnen, sich Wasser in seinen Wein gießen zu lassen. Er

überhörte die Warnung und erklärte leichthin, auf die Person komme es

nicht an, wofern man nur in den Besitz der Geheimmittel[S. 25] gelange. Diese

betrafen ein billiges Herstellungsverfahren für Farben und Farbstoffe,

für gefärbte Hölzer, das Gerben und Färben von Fellen, die Herstellung

eines goldähnlichen Metalls, die Raffinerie von Ölen und die Anlage

einer Hutfabrik.

Doch eine unliebsame Überraschung folgte der anderen. Zunächst handelte

es sich um die Einsendung von Proben; es waren Färbmittel, gefärbte

Hölzer, Leder- und Metallproben. Bei der Prüfung durch Sachverständige,

die Kaunitz vornehmen ließ, stellte sich heraus: die Farben waren

minderwertig; sie standen mit einer Ausnahme hinter den in Österreich

hergestellten zurück, geschweige denn, daß sie den Vergleich mit den

englischen und französischen Fabrikaten aushielten. Ja, die Farbenskala

war nicht einmal vollständig, da Blau und Grün fehlten. Und es war auch

nur ein magerer Trost, wenn Saint-Germain verhieß, daß er für seine

Farben das verlangte billige Herstellungsverfahren noch finden werde.

Ebensowenig taugten die Holz- und Metallproben, während lediglich das

Urteil über das Leder günstiger ausfiel.

Eine zweite Enttäuschung bildete der Anschlag des Unternehmens.

Saint-Germain, der den Riesenerfolg auf die billige Herstellung der

Fabrikate gründete, begnügte sich mit einer Gegenüberstellung der

hohen alten und der billigen neuen Preise, bei denen der Unterschied

allerdings mehrere 100 Prozent ausmachte. Aber da jede weitere

Unterlage, wie z. B. der Überschlag des zu erwartenden Absatzes,

fehlte, so schwebte der ganze Anschlag in der Luft.

Eine dritte Enttäuschung war, daß trotz der Warnungen aus Wien mit der

Ausführung des Planes in Tournai bereits begonnen, Häuser und Geräte

bereits gekauft[S. 26] waren. Es stellte sich heraus, daß die Ausgaben schon

die artige Summe von 100000 Gulden betrugen. Dabei waren noch keinerlei

Rohstoffe beschafft, noch keine Gelder für die Arbeitslöhne angewiesen!

Wie hatte alles so schnell und so weit gedeihen können? Es war das

Werk Saint-Germains. Solange der Plan des ganzen Unternehmens nur auf

dem Papier stand, mußte er befürchten, daß alles zu Nichts zerrann,

sobald man von Wien aus ein Veto einlegte. Also drang er — „mit

äußerstem Eigensinn“, wie Cobenzl vorwurfsvoll bemerkt — auf schnelle

Inangriffnahme der Ausführung. Und da Madame Nettine vorschoß, ging

alles flott vonstatten. Damit saß der Gimpel auf der Leimrute fest,

denn es gab kein Zurück mehr oder nur unter schweren Verlusten.

Doch bald kam es anders, als Cobenzl ursprünglich gedacht hatte.

Von einer Hergabe der Geheimnisse, die „aus reiner Freundschaft“

oder nur gegen eine kleine Belohnung erfolgen sollte, war nicht mehr

die Rede. Im Gegenteil, es wurde ein Kontrakt geschlossen, der dem

Grafen Saint-Germain die Hälfte des Reingewinns sicherte. Also kein

unrentables Geschäft, wenn das Unternehmen aufblühte! Doch es lag

immerhin in einiger Ferne. Saint-Germain indessen zog nach dem Wort

der Bibel den Spatzen in der Hand der Taube auf dem Dache vor. Mit

Hilfe eines Geschäftsfreundes aus Nimwegen, der bezeugte, dem Grafen

gehörige Wertsachen im Betrage von mindestens einer Million im Depot

zu haben, erschwindelte er sich von Madame Nettine Vorschüsse, die

von seinem künftigen Anteil am Reingewinn abgezogen werden sollten.

Die Wertpapiere waren in Wirklichkeit fast wertlos, die gutgläubig

darauf geleisteten Vorschüsse aber — und das war eine neue bittere

Enttäuschung — beliefen sich ebenfalls auf rund[S. 27] 100000 Gulden.

Damit stieg die Summe der bereits gemachten Aufwendungen auf 200000

Gulden, ohne daß die geringste Sicherheit für Erfolg bestand, von den

Millionengewinnen ganz zu schweigen.

Auf den Bericht, den Kaunitz der Kaiserin Maria Theresia erstattete,

lehnte diese die Übernahme des Unternehmens rundweg ab, und dieses ging

nunmehr in die Hände der Madame Nettine über, die sich schon vorher

damit einverstanden erklärt hatte. Cobenzl erteilte daraufhin dem

Grafen Saint-Germain sofort den Laufpaß. Bevor dieser Tournai verließ,

gab er der Nettine die Zusicherung, binnen wenigen Monaten werde er ihr

die Auslagen zurückerstatten. Andernfalls, so fügte er mit blutigem

Hohne hinzu, möge sie sich von seinen Geheimmitteln bezahlt machen.

Damit entpuppte sich sein ganzes Unternehmen als raffiniert angelegtes

Schwindelmanöver. Er war als gemeiner Betrüger entlarvt, der, nachdem

er die Opfer in sein Netz gelockt, sie listig zu rupfen gewußt hatte.

Mit seiner Beute verschwand er alsbald aus Brüssel, um sich, wie es

hieß, nach Deutschland zum Markgrafen Karl Friedrich von Baden-Durlach

zu begeben. Tatsächlich aber scheint er den Weg nach Rußland

eingeschlagen zu haben, wo er, wie wir schon hörten, sich in Moskau

niederließ.

Ausgang

Auch die nächsten zehn Jahre sind wieder in Dunkel gehüllt. Doch

scheint Saint-Germain während dieser Zeit zunächst in Rußland und dann

vornehmlich in Italien geweilt zu haben; denn wir hören, daß er in

Mantua, in Venedig, in Pisa und Livorno gewesen ist. Dann tauchte er in

Deutschland auf.

[S. 28]

Aber Saint-Germains Auftreten ist doch ein anderes geworden. Von seinen

Reichtümern ist nicht mehr die Rede; im Gegenteil, es geht ihm offenbar

dürftig. Er sucht nicht mehr die große Welt, sondern eine stille

Stätte, wo er, in sicherem Hafen gelandet, das Haupt zur Ruhe legen,

den Abend seines Lebens verbringen darf. Doch darin bleibt er sich

getreu, daß er nach wie vor sein geheimes Wissen als Aushängeschild

benutzt, daß er es auf die Großen der Welt abgesehen hat.

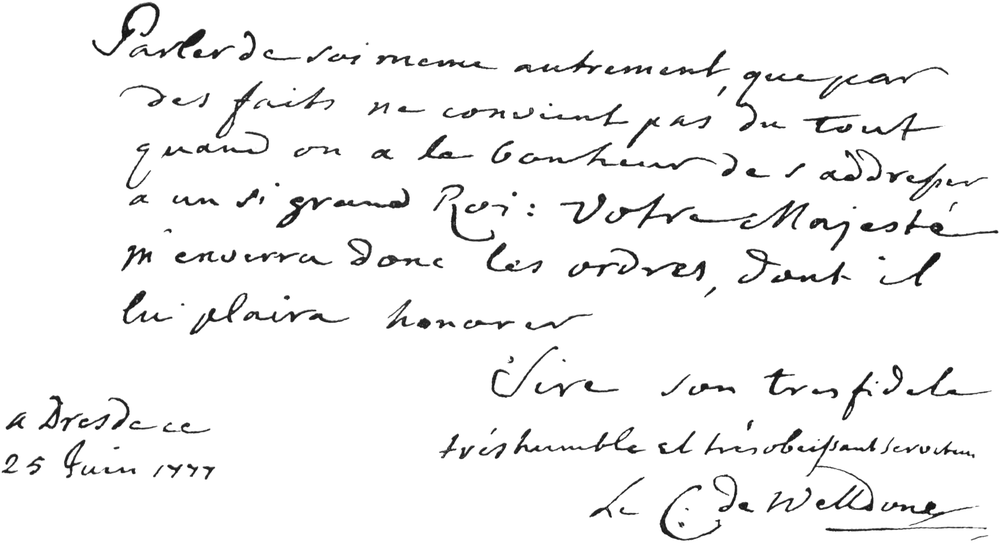

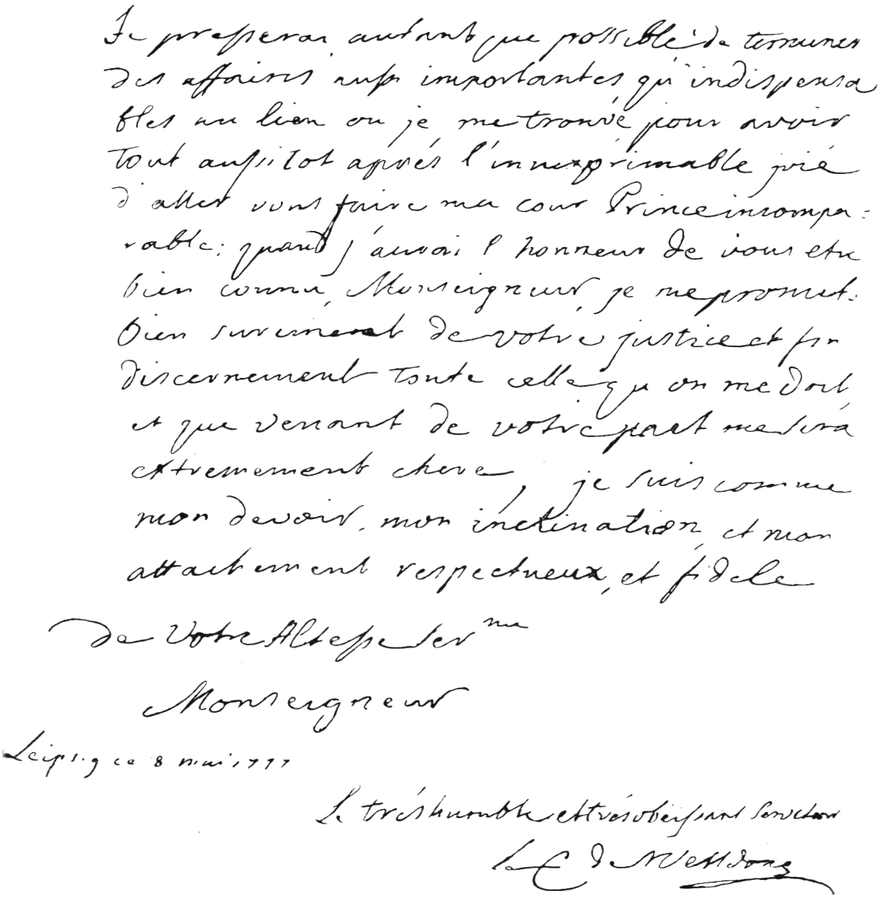

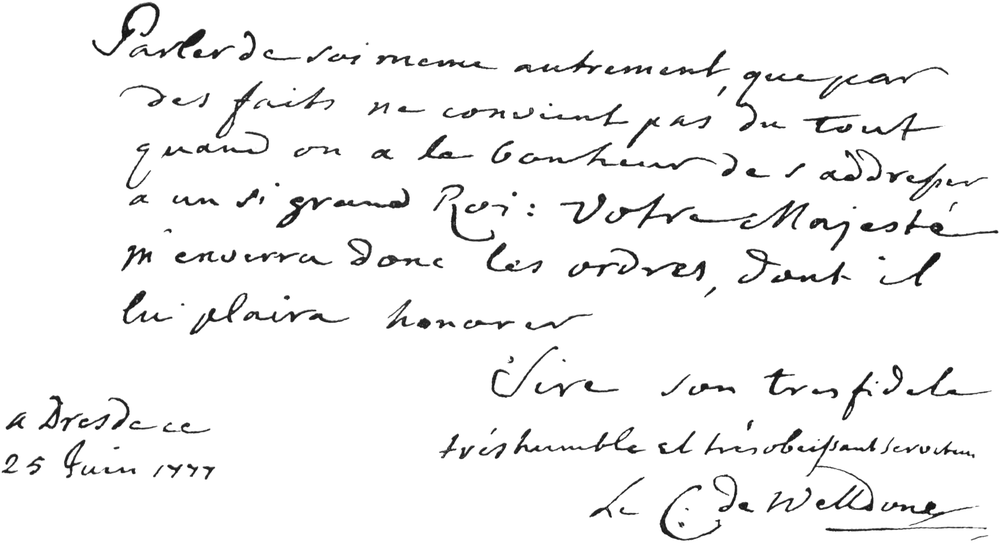

Freilich ist hier die Art seines Vorgehens verschieden. Indem er den

scheinbar Uneigennützigen spielt, gebärdet er sich als Wohltäter der

Menschheit unter dem durchsichtigen Namen Welldone, den er sich

nunmehr beigelegt hat. So verfuhr er gegenüber dem großen Preußenkönig,

dessen scharfer Blick indessen den Schwindel sofort durchschaute.

König Friedrich winkte ihm energisch ab, als Saint-Germain ihm mit

einem Begleitschreiben — der einen von den drei uns erhaltenen

Schriftproben seiner Hand — sozusagen seine Preisliste einschickte.

Er ließ ihm sagen, er möchte anderswo sein Heil versuchen, da man in

Berlin „sehr ungläubig“ sei. Mehr Glück hatte Saint-Germain, als er den

„Adepten“ herauskehrte und sich an Fürsten wandte, die alchimistischen

Neigungen huldigten. So bei dem Markgrafen Alexander von Ansbach, dem

er 1774 durch dessen mütterliche Freundin, die Schauspielerin Clairon,

vorgestellt wurde, und dann 1779 bei dem Prinzen Karl von Hessen in

Schleswig, dem er sich zunächst aufdrängte, den er aber dann in seine

Fesseln zu schlagen wußte.

In rückschauender Erinnerung hat der Ansbacher Minister, Freiherr

von Gemmingen, seinen Bericht über Saint-Germains Aufenthalt im

Ansbachischen, in Schwabach[S. 29] und Schloß Triesdorf, aufgesetzt[19].

Ein typisches Bild: der „Adept“ und sein fürstlicher Schüler im

Laboratorium an der Arbeit. Oder er weilt in den ihm zugewiesenen

Räumen, über seinen Farben-Rezepten brütend, an deren Vervollkommnung

er hinter verschlossenen Türen und Fenstern unablässig arbeitet.

Dazwischen fallen praktische Versuche, die er gemeinsam mit dem Fürsten

und dessen Minister anstellt, deren Ausfall den letzteren freilich

wenig befriedigt. Zwei Jahre vergingen so, während deren Saint-Germain

das Geheimnis seiner Person sorgsam gewahrt hatte, bis dann der Fürst

auf einer italienischen Reise über die Person seines seltsamen Gastes

aufgeklärt wurde. Der Markgraf fühlte sich hintergangen. Dennoch wollte

er dem Grafen das Asyl weiter gewähren, wenn dieser ihm die Briefe,

die er im Lauf der Jahre an ihn gerichtet hatte, herausgab und sich

still verhielt. Aber Saint-Germain, der sich entlarvt sah, zog es vor,

den Stab weiter zu setzen. Wollte er sich ob aller fehlgeschlagenen

Versuche rechtfertigen oder dem Fürsten den Verlust, den er mit seinem

Scheiden erlitt, eindrucksvoll vor Augen führen? Genug, in der letzten

großen Aussprache mit dem Minister drückte er sein Bedauern aus,

daß gerade in diesem Augenblicke der Bruch eingetreten[S. 30] sei, wo er,

Saint-Germain, im Begriffe gestanden habe, „das, was er versprochen,

ins Werk zu setzen.“

Im Oktober 1776 traf er in Leipzig ein. Der sächsische Hof machte

einen Versuch, ihn zu gewinnen. Doch es kam zu keiner Verständigung;

vielmehr beklagte sich Saint-Germain bei dem preußischen Gesandten

in Dresden bitter über die unfreundliche Aufnahme, die er in Sachsen

gefunden hatte, und trug nun seine wertvollen Dienste dem Preußenkönig

an. Wir hörten es schon, Friedrich dankte ironisch. Trotzdem scheint

Saint-Germain sich damals nach Berlin begeben zu haben, wo er ein Jahr

in stiller Zurückgezogenheit lebte.

Im Herbste 1778 begegnen wir ihm in Hamburg, und ein Jahr darauf, im

Spätsommer 1779, erfolgte endlich seine Übersiedlung nach Schleswig.

Prinz Karl von Hessen, sein neuer Gönner, hat in seinen Erinnerungen

geschildert, wie Saint-Germain ihn in seine Geheimnisse einführte.

In dem nahegelegenen Eckernförde wurde dann ebenfalls wie in Tournai

seligen Angedenkens der Versuch gemacht, mit seinen Geheimmitteln, den

Farben und Farbstoffen, eine Industrie zu begründen.

Während der Prinz sich auf Reisen befand, ist Saint-Germain, von

düsterer Melancholie gequält und von Gewissensbissen heimgesucht, so

erzählt Frau von Genlis, still und einsam, wie er das letzte Jahrzehnt

seines Lebens verbracht hatte, am 27. Februar 1784 in Eckernförde

gestorben. Drei Tage darauf, am 2. März, erfolgte seine Beisetzung

in der dortigen Nikolaikirche; doch ist nicht mehr zu ermitteln,

an welcher Stelle in der Kirche sich seine Grabstätte befindet.

Mit der Nikolaikirche bildet das alte Fabrikgebäude, heute das

Christianspflegehaus, die letzte sichtbare Erinnerung an Saint-Germains

dortigen Aufenthalt.

[S. 31]

Saint-Germains Künste und

Geheimnisse

Für die Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts bildet die von uns zum

erstenmal veröffentlichte Liste seiner Kunstfertigkeiten, die er 1777

für den Preußenkönig aufsetzte, ein Dokument ersten Ranges; denn in

authentischer Form findet sich darin ein Überblick über seine ganzen

Künste.

Den breitesten Raum nehmen in der Liste seine geheimen Mittel ein,

die zur praktischen Verwertung in der Industrie bestimmt waren. Hier

behaupten seine Farben und Färbmittel den Vorrang. Sie bildeten ganz

offenbar seine Spezialität, auf die er reiste; denn schon von seinen

Aufenthalten in Frankreich, in Brüssel, Moskau und Schwabach sind sie

uns wohlbekannt. Ebenso kennen wir von Tournai her seine Kunst der

Lederbearbeitung. Dazu kommen neue Verfahren zum Waschen von Seide, zum

Bleichen von Leinewand, Baumwolle usw.

Eine zweite Kategorie bilden seine Geheimverfahren für Metalle. Zwar

war das nicht die Goldmacherei, wie sie das heißerstrebte Ziel der

Alchimisten bildete, aber man gab sich in der Alchimie auch schon

mit bescheideneren Erfolgen zufrieden; man begnügte sich statt der

Metallveredlung mit der Metallverwandlung und brachte auf diese Weise

Mischungen und Kompositionen zuwege, wie das in unseren Urkunden öfter

erwähnte Similor, ein Erzeugnis, von dem freilich Graf Kaunitz

nichts wissen wollte. Von den Künsten Saint-Germains auf diesem Gebiete

erzählt auch der Ansbacher Minister, aber doch nur in allgemeinen

Andeutungen, die keine sicheren Schlüsse auf sein Geheimverfahren

gestatten.

An dritter Stelle steht sein „Lebenselixier“. Zwar hütet er sich

in seiner Liste für König Friedrich wohlweislich,[S. 32] sein Präparat

mit diesem Namen zu bezeichnen. Worin bestand es und worauf lief es

hinaus? Es handelt sich um einen noch heute unter dem Namen des Grafen

gehenden Tee, den sog. „Saint-Germain-Tee“, dessen Hauptbestandteil

Sennesblätter bilden und der eine abführende Wirkung hat. Dieser Tee

hatte seine Bedeutung in dem System, nach dem Saint-Germain lebte. Er

befolgte in seiner Lebensweise, in seiner Ernährung eine strenge Diät,

an der er beharrlich festhielt, die im weiteren Verfolg denn auch dazu

beitrug, seiner Person den Anschein des Besonderen und Ungewöhnlichen

zu geben.

Endlich rühmte er sich auch des Geheimnisses, auf künstlichem Wege

Edelsteine herstellen zu können. So erzählt er in seinem Briefe an

Graf Lamberg von einem großen Diamanten, den er mit dem Grafen Zobor

zusammen nach vielem Bemühen hervorgebracht habe. Aber dieser Diamant

spielt eine Rolle nur in der lügenhaften Erzählung, die er von seiner

angeblichen Verhaftung im Jahre 1760 gibt. Danach sind wir berechtigt,

auch seinen Bericht von der künstlichen Herstellung von Diamanten

anzuzweifeln.

Anders steht es offenbar mit der ihm ebenfalls zugeschriebenen,

aber in der Liste von 1777 nicht angeführten Kunst, Flecken aus

Diamanten zu entfernen. Zwar sind dafür die von Madame du Hausset und

Casanova und von dem Prinzen von Hessen berichteten Beispiele noch

immer keine einwandfreien Beweise. Aber wenn der Schweizer Pictet

dem französischen Diplomaten Corberon erzählt, sein Schwiegervater

Magnan, ein Diamantschleifer, habe alle Diamanten mit irgendwelchen

Flecken für Saint-Germain zurückgelegt, so ist das ein Zeugnis, das

sich nicht einfach von der Hand weisen läßt, und das zweifellos zu

Saint-Germains Gunsten spricht. Auch[S. 33] die Kunst, Perlen zu vergrößern

und ihnen ein schönes Wasser zu geben, wollte ihm der berühmte Arzt und

Nationalökonom Quesnay, wie Madame du Hausset erzählt, nicht abstreiten.

Nikolaikirche in Eckernförde. Saint Germains

Grabstätte

Mit den oben angeführten Mitteln ist die Liste seiner Kunstfertigkeiten

von 1777 noch nicht erschöpft. Flüchtig deutet er ferner auf seine

Kunst der Herstellung von Ölen, Likören, kosmetischen Mitteln, der

Weinveredlung, auf Geheimmittel für die Landwirtschaft. Damit erscheint

er als ein Mann von staunenswerter Vielseitigkeit. Aber was soll man

dazu sagen, wenn es in Nr. 25 der Liste heißt: „Herstellung anderer

nützlicher Dinge, über die ich schweige.“ Und ferner am Schluß: „Über

einen weiteren Punkt kann hier aus mancherlei Gründen nichts gesagt

werden. Er bleibt vorbehalten.“ Das war nichts anderes als die Sprache

des Marktschreiers!

Fassen wir das oben Gesagte zusammen. Mochte auch Saint-Germain in

seinem mehrfach genannten Briefe an Graf Lamberg sich des Besitzes

des „Steines der Weisen“ rühmen — ein „Adept“ war er nicht. Das

Geheimnis der künstlichen Herstellung des Goldes besaß er nicht. Als

Taschenspielerei erscheint denn auch die Probe dieser Kunst, die er vor

Casanova in Tournai ablegte. Seine übrigen Arbeiten auf dem Gebiete

der Metallverwandlung und -veredlung, die in das Gebiet der Alchimie

gehören, waren nach sachkundigem Urteil minderwertige Leistungen. Was

er als „Lebenselixier“ ausgibt, stellt sich als ein recht harmloses

Rezept dar.

Nicht besser war es um seine Geheimnisse und Geheimverfahren bestellt,

die sich auf das Wirtschaftsleben erstreckten.

Auf ihnen liegt, wenn wir sein Leben überblicken, der eigentliche

Schwerpunkt. Ihre Ausbeutung war das[S. 34] Hauptziel seiner Tätigkeit.

Sein großer Gaunerstreich von Tournai zeigt jedoch, daß es ihm dabei

nicht auf ehrlichen Erwerb und Gewinn ankam. Damit gehört er zu

der großen Heerschar der Industrieritter, die das 18. Jahrhundert

unsicher machten, vor denen König Friedrich seine Nachfolger in seinem

politischen Testament von 1752 mit besonderem Nachdruck warnte.

Mochte er sich immerhin auf die Kunst verstehen, fehlerhafte Diamanten

von ihren Flecken zu befreien — das ändert nichts an dem Bilde des

Abenteurers, unter dem uns sein Leben und Treiben erscheint.

War Saint-Germain

Freimaurer und Kabbalist?

Während des Mittelalters und noch in der neueren Zeit spielte neben

der Alchimie die Geheimlehre der Kabbalisten eine bedeutsame Rolle.

Die jüdische „Kabbala“, d. h. die überkommene Lehre, war ursprünglich

ein Geheimwissen, das sich mit der Lehre vom Göttlichen und von der

Schöpfung beschäftigte. Doch näherte sie sich dann immer mehr der

Magie, die sich des Besitzes übernatürlicher Kräfte rühmte. Das große

Ziel war der Einblick in die Zukunft. Dazu diente ihr als Hilfsmittel

die Punktierkunst; Zahlen, Worte und Buchstaben erhalten geheime

Bedeutung. Im Mittelalter blühte die Kunst der Kabbala gleich der

der Alchimie in Spanien, um sich ebenfalls von dort über Europa zu

verbreiten.

Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich in der Freimaurerei. Während der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollzog sich in ihren europäischen

Logen eine Bewegung, die über das alte Ziel der Förderung der Humanität

in Gesinnung[S. 35] und Betätigung hinausgriff. Auch hier erfolgte eine

Wendung zum Mystischen. Das Freimaurertum behauptete, das Geheimwissen

der Templer, das der Welt mit dem Untergange des Ordens verloren

gegangen war, im Orient wieder erlangt zu haben, und es erhob daraufhin

den Anspruch, in den höheren Graden die Geheimnisse der Magie zu

enthüllen.

Als Freimaurer trat der berüchtigte Graf Cagliostro auf. Aber er erfand

ein eigenes System, das er als ägyptische Freimaurerei bezeichnete.

Neben alchimistischen Künsten betrieb er auch die Geisterbeschwörung.

Als sein Lehrer und Meister wird Graf Saint-Germain angegeben,

jedoch mit Unrecht; denn dazu stempeln ihn erst die „Mémoires

authentiques pour servir à l’histoire du comte de Cagliostro“,

eine Fälschung aus der Feder des Marquis de Luchet, die nach

Saint-Germains Tode 1785 anonym erschien. Luchet stand als Geheimer Rat

im Dienste des Landgrafen von Hessen-Kassel. Er war ein überzeugter

Gegner aller freimaurerischen Bestrebungen, und so schrieb er diese

„Denkwürdigkeiten“, die sich als derbe Verspottung des Freimaurertums

kennzeichnen. Er läßt Cagliostro mit seiner als Marquise eingeführten

Gattin seine Fahrt in die Welt antreten. Dieser beschließt, da er

sich für Paris, die Hochburg des Abenteurertums, noch nicht reif

fühlt, nach einem mißglückten Debut in Wien sich in Rußland für seine

Laufbahn vorzubereiten. Um sie würdig zu beginnen, läßt er sich zuvor

mit seiner Frau in Schleswig vom Grafen Saint-Germain die Weihe

erteilen. Daß diese Zeremonie in höchst grotesker Form vor sich geht,

ist nach der Tendenz der Schrift selbstverständlich. Die von dem

bekannten Schriftsteller Melchior Grimm geleitete „Correspondance

littéraire“ verfehlte nicht, vor diesen „Denkwürdigkeiten“ mit

ihren[S. 36] „entweder falschen oder waghalsigen Anekdoten“ zu warnen.

Noch in einem zweiten Buche, das einige Jahre später und gleichfalls

anonym erschien, zog Luchet gegen Saint-Germain zu Felde, und zwar in

einer politischen Streitschrift gegen den im Jahre 1776 aus idealen

Beweggründen gestifteten Illuminatenorden, den er gefährlicher,

umstürzlerischer Pläne bezichtigte. Auch hier wird Saint-Germains

Geheimwissen, mit dem er die Welt, zumal die Großen, zu fangen suchte,

mit Spott und Hohn überschüttet.

Durch diese „Denkwürdigkeiten“ ist zu erklären, daß Cagliostro, der den

Grafen Saint-Germain wahrscheinlich niemals gesehen hat, mit diesem in

Verbindung gebracht ward, um fortan als sein Schüler zu gelten.

Aber Saint-Germain war kein Kabbalist. In allen gleichzeitigen

Nachrichten findet sich dafür keinerlei Anhaltspunkt.

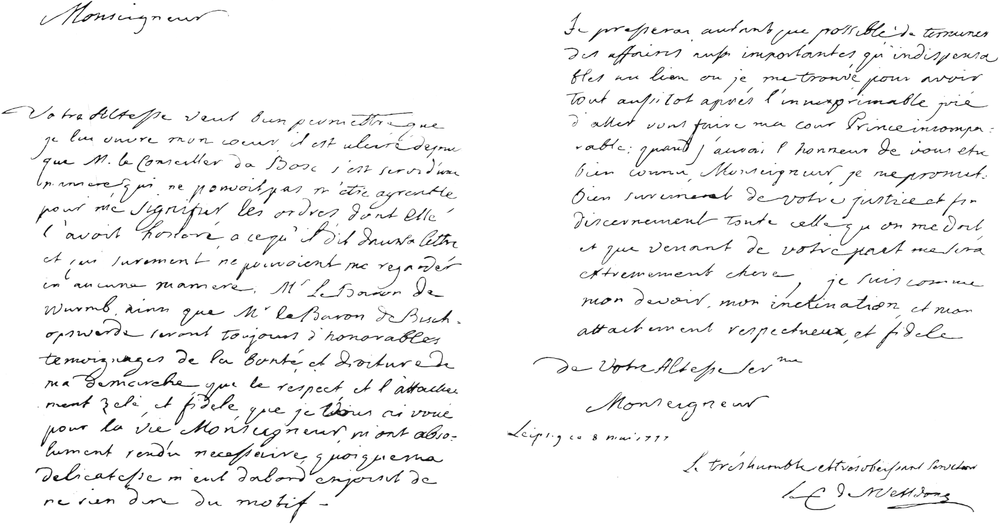

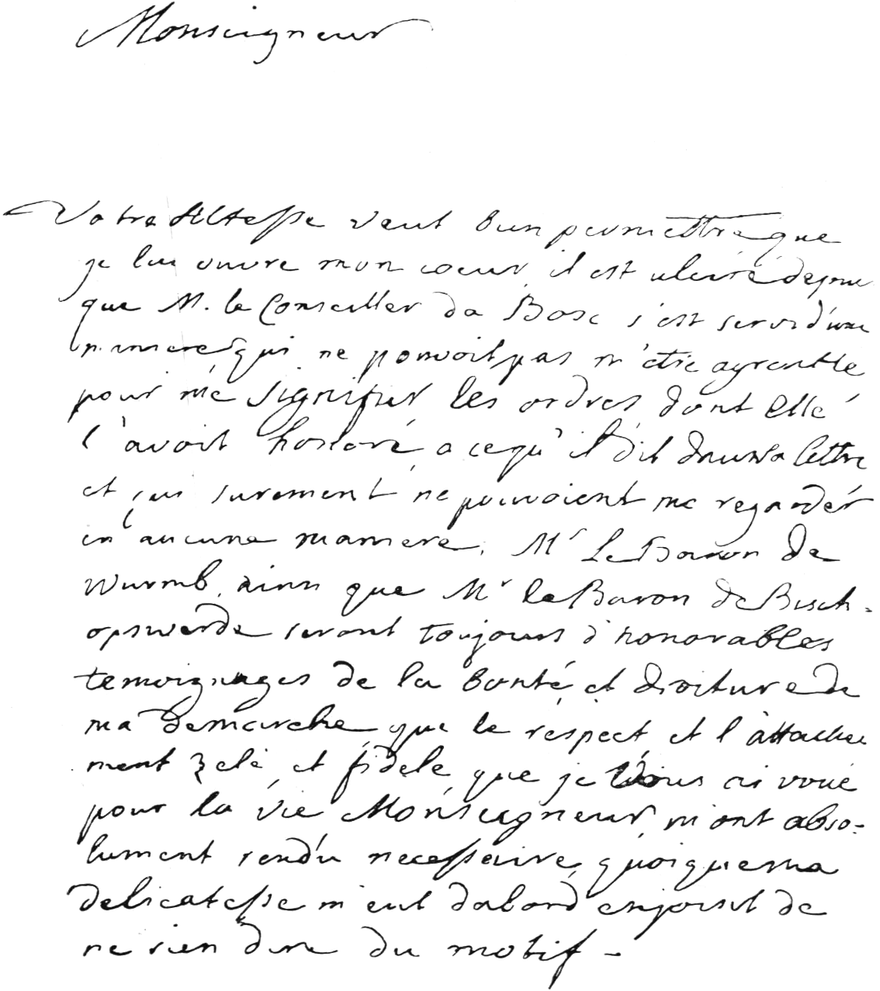

Für die weitere Frage, welche Stellung er zum Freimaurertum einnahm,

bringt die von uns mitgeteilte maurerische Korrespondenz des Prinzen

Friedrich August von Braunschweig, der Großprior der Logen in

Preußen war, reichen Aufschluß. Im Kreise dieses Prinzen bildete

Saint-Germain während seines Leipziger Aufenthalts den Gegenstand

größter Aufmerksamkeit. Sehen wir auch von dem Bankier Dubosc ab, der

in dem „rätselhaften Mann“ nur einen Betrüger erblicken wollte, so

stimmen sowohl der sächsische Minister von Wurmb, der ihm ernstlich

„den Puls fühlte“, wie Bischoffwerder, der von dem Prinzen ausdrücklich

um seine Ansicht angegangen wurde, in dem Urteil überein: „Er ist

keiner der Unsrigen“ — ein Urteil, dem auch der Rosenkreuzer Frölich

aus Görlitz, ein Schüler Schrepfers, mit den Worten beipflichtete:[S. 37]

„Er ist kein Maurer; er ist auch kein Magus, auch kein Theosoph[20].“

Ähnlich wie diese, suchte 1778 Dresser, der vier Jahre lang Meister

vom Stuhl in der Hamburger Loge Georg gewesen war, das Geheimnis jenes

seltsamen Fremden zu ergründen[21]. Aber Saint-Germain hielt sich allem

maurerischen Treiben fern, obwohl er als Mitglied der Straßburger Loge

„de la Candeur“ (1776) bezeichnet wird[22] und selbst zugab,

den vierten Grad zu besitzen. Ja, er machte kein Hehl aus seiner

Gleichgültigkeit[23]. Danach kann von einer führenden Rolle, die er in

der Freimaurerei gespielt haben soll, nicht gesprochen werden!

Saint-Germains

Persönlichkeit und die Legendenbildung.

Obwohl seine Künste und Geheimnisse, wie wir sahen, im ganzen recht

zweifelhafter Art waren, hat sich Saint-Germain doch einen Namen zu

erwerben gewußt, der seinen Tod überdauerte. Worin liegt das Rätsel

seines Erfolges?

Zusammenfassend dürfen wir sagen: in dem Zauber seiner Persönlichkeit.

Nicht, daß in seiner Natur etwas Dämonisches lag, das die Menschen

wie mit übernatürlicher Gewalt in seinen Bann zwang. Ganz anderer Art

war die Macht, die er ausübte. Er war ein glänzender Gesellschafter,

der die Menschen anzuziehen wußte. Er besaß die Gabe fesselnder

Unterhaltung; man lauschte ihm gern, wenn er von seinem Leben, seiner

Jugend, seinen[S. 38] Reisen, wenn er von den Wundern der Welt erzählte. Er

bestrickte die Hörer, denn er sprach mit Eifer und Begeisterung. Er

besaß, so berichtet Alvensleben, „eine hervorragende Redegabe“, oder

wie Yorke es nennt, „Zungenfertigkeit“. Als der preußische Gesandte ihn

stellen wollte, entglitt ihm Saint-Germain, indem er den Offenherzigen

zu spielen vorgab, aber mit vielen Worten nichts zu sagen verstand.

Dabei liebte er die Debatte, spie aber Feuer und Flamme gegen den, der

ihm zu widersprechen wagte. Stieß er hingegen auf ernsten Widerstand,

so gebrauchte er die Taktik rechtzeitigen Schweigens.

Dabei verstand er in ungewöhnlichem Maße, sich seiner Umgebung

anzupassen. Genau sah er sich die Menschen an, mit denen er zu tun

hatte. Schnell fand er heraus, was er ihnen bieten durfte. Den dummen

Gläubigen band er dreist seine Lügen auf, während er sich den Klugen

gegenüber zurückhielt. Da ließ er nur durchblicken, was er offen zu

sagen sich nicht getraute. Zumal liebte er das Spiel mit halben Worten,

die die Phantasie des Hörers anregten. Das gelang ihm um so leichter,

als seine dunkle Kunst, deren er sich rühmte, unwiderstehlichen Reiz

auf die Menschen übte.

So besaß er in hohem Grade die Kunst der Menschenbehandlung. Und so war

es ihm möglich, in die hohen Kreise zu dringen, die der Mehrzahl der

schlichten Menschen verschlossen sind. Was aber noch weit mehr besagen

wollte, er wußte sich dort auch zu behaupten. Unbestreitbar spielte

er am Hofe Ludwigs XV. eine Rolle, bis das Haager Abenteuer ihm das

Genick brach. Trotzdem gelang es ihm später, noch zu anderen Fürsten

in nähere Beziehung zu treten, wie der Ansbachische Markgraf, der

Hessische Prinz, der ihm seine Huld bis zu seinem Tode bewahrte. Einen

Grafen Cobenzl, der eine hohe[S. 39] Staatsstellung bekleidete, wußte er

sogar derart zu bestricken, daß dieser von ihm rühmte: „Er ist Dichter,

Musiker, Schriftsteller, Arzt, Physiker, Chemiker, Mechaniker und ein

gründlicher Kenner der Malerei. Kurz, er hat eine universelle Bildung,

wie ich sie noch bei keinem Menschen fand[24].“

Man würde irren, wollte man ihm jedes Wissen und alle Kenntnisse

abstreiten. Ernsthafte Zeugen sind es, die zu seinen Gunsten aussagen.

„Er ist ein hochbegabter Mann mit sehr regem Geiste,“ so schildert

ihn Alvensleben[25]. Zugleich aber nennt er ihn „urteilslos“, „maßlos

eitel“ und kriecherisch. Eitelkeit sei die Triebfeder, die seinen

Mechanismus in Bewegung setze. Wir hören ferner, daß er mit seiner

angeblichen hohen Herkunft zu prahlen liebte. Er vermaß sich zu dem

Ausspruch: „Ich halte die Natur in meinen Händen, und wie Gott die

Welt geschaffen hat, kann auch ich alles, was ich will, aus dem Nichts

hervorzaubern.“

Seine „Gauklerkünste“, so bezeugt wiederum Alvensleben, öffneten ihm

die Häuser der Großen. Aber sie dienten ihm auch dazu, die Menschheit

auszubeuten. Wir wundern uns daher nicht, ihm ebenfalls im Salon der

Marquise von Urfé, den ja auch sein Bildnis schmückte, mit einem

Schwindler vom Schlage Casanovas zu begegnen, ein würdiges Paar, das

gleichmäßig die dem Wunderglauben ergebene Dame schröpfte, während

er doch sonst die Welt mied, in der ein Casanova und Cagliostro sich

bewegten.

Von diesen unterscheidet ihn auch die Tatsache, daß die Frauen in

seinem Leben keine Rolle spielten, mag er auch, wie Gleichen erwähnt,

der Tochter eines Chevalier Lambert in Paris den Hof gemacht und, wie[S. 40]

Hardenbroek als Gerücht verzeichnet, die Absicht geäußert haben, sie

zu heiraten. Noch fraglicher erscheint, ob jene unbekannte Dame in

Amsterdam, von der Grosley so geheimnisvoll erzählt, überhaupt je etwas

mit ihm zu tun hatte. Und mit allen übrigen Berichten über sein Ende

steht die Angabe Gleichens in Widerspruch, daß Saint-Germain sich in

seinem letzten Lebensjahr „wie ein zweiter Salomo“ von Frauen pflegen

und hätscheln ließ und in ihren Armen gestorben sei.

Was neben seinen dunklen Künsten dazu beitrug, ihm eine Stellung in

der großen Welt zu sichern, war die Fabel von seinen märchenhaften

Reichtümern. Er prunkte mit seinen Edelsteinen — aber ihre Echtheit

wird bestritten. Er erwarb Landgüter in Frankreich und Holland — aber

er konnte sie nicht bezahlen. Die Madame Nettine in Brüssel mußte zu

ihrem Schaden erfahren, was es mit seinen in Nimwegen deponierten

Wertsachen für eine fatale Bewandnis hatte. Auch der Wert seiner

Gemäldesammlung wird angefochten. Notorische Tatsache ist es endlich,

daß es ihm beim Markgrafen von Ansbach und in Leipzig kümmerlich ging.

Sogar seine Wohnung in Paris war bescheiden. Aber überraschend ist, daß

er sich trotz alledem den Ruf eines reichen Mannes zu geben verstand

und daß man es ihm glaubte.

Ein weiteres Rätsel, das seine Person bot, war endlich der Umstand,

daß er dauernd unter fremdem Namen auftrat, obwohl er den eines

Grafen Saint-Germain, unter dem er auf die Nachwelt gekommen ist,

bevorzugte[26].[S. 41] Dieser dauernde Namenswechsel scheint durch seinen

abenteuerlichen Wandel hinreichend begründet. Aber es ist bezeichnend

für ihn, daß er auch dafür eine geheimnisvolle Erklärung zu geben

wußte. Der Ansbacher Minister von Gemmingen hat es uns überliefert.

Danach handelte es sich um einen großen Unbekannten, der die

Beweise seiner Abkunft in Händen hatte, der ihn verfolgte, vor dem

Saint-Germain sich verbergen mußte. Und nur eine weitere Ausschmückung

dieses Märchens ist es, wenn er im Elternhause der Frau von Genlis

erzählte, daß er als siebenjähriger Knabe flüchten mußte, da ein Preis

auf seinen Kopf gesetzt war.

Man sieht: es fehlt kein Zug, um das Bild des Abenteurers vollständig

zu machen. Alles ist vorhanden: die rätselhafte Abstammung, der große

Unbekannte, der ihn verfolgt, die unbekannte Schöne, der fabelhafte

Reichtum. Dazu treten alle die Wunder, die sich mit dem Namen des

„berühmten Alchimisten“ verbanden. Er hat den „Stein der Weisen“, er

kennt das Geheimnis der künstlichen Herstellung des Goldes, er besitzt

das Lebenselixier.

Ist es daher verwunderlich, wenn in der späteren Überlieferung,

wie bereits in den Aufzeichnungen eines Lamberg und Gleichen, das

Geheimnisvolle und Rätselhafte immer mehr das Geschichtliche der

gleichzeitigen Berichte überwuchert? Denn wir hören später kaum

noch von allen seinen gewerblichen Künsten, wie der Färbkunst, der

Lederbehandlung, die doch das Hauptfeld seiner Tätigkeit ausmachten.

Statt dessen ist er ein Goldmacher. Und noch größeren Spielraum

bot sein Lebenselixier der menschlichen Phantasie. Da wird er zum

Zeitgenossen Christi, und eine Lady Craven, die ihn nur von Hörensagen

kennt, malt nun in ihren Denkwürdigkeiten[S. 42] die Fabel immer weiter

aus, indem sie dieselbe mit allerlei barocken Einfällen verziert. Da

das Lebenselixier andrerseits die Wirkung des Jungbrunnens in sich

schließt, so entsteht die Geschichte von der diebischen Kammerzofe, die

sich an dem Elixier vergreift, das ihre Herrin um teures Geld erstanden

hat, und die nun infolge der genossenen allzu starken Dosis wieder ein

kleines Kind wird. Aus der einen Zofe im London Chronicle (bei

Grosley) und bei Gleichen macht dann der Fälscher der „Erinnerungen der

Marquise von Créquy“ mit drastischer Übertreibung deren zwei. Und den

Höhepunkt erreicht der Spaß bei Lamberg mit der alten Frau, die sogar

wieder zum Embryo wird.

Indem wir die gleichzeitigen Urkunden, die von ihm erzählen, und die

späteren Aufzeichnungen, die über ihn entstanden sind, im folgenden

zusammenstellen, tritt uns zum erstenmal das geschichtliche Bild des

abenteuerlichen Betrügers entgegen. Zugleich gestattet aber dieser

Überblick, den Prozeß der allmählich einsetzenden und von ihm selbst

mit Geschick genährten Legendenbildung zu verfolgen, durch die er zum

„berühmten Alchimisten“ ward, als der er bis auf unsere Tage fortlebt.

—

Um den streng historischen Charakter des Buches zu wahren, ist

grundsätzlich davon Abstand genommen, rein literarische Erzeugnisse zu

berücksichtigen. Dahin gehören z. B. die phantasievollen Schilderungen

von Besuchen Saint-Germains in Wien, am Hofe Karl Augusts in Weimar,

am Hofe der Königin Maria Antoinette, wie sie Franz Gräffer in

seinen „Kleinen Wiener Memoiren“ (Wien 1845) bringt, A. v. d. Elbe

in der Erzählung „Brausejahre“ („Gartenlaube“, Jahrg. 1884) oder der

Romanschriftsteller Etienne Léon de Lamothe-Langon in den anonym

herausgegebenen „Souvenirs sur Marie Antoinette[S. 43] et sur la cour de

Versailles par Madame la comtesse d’Adhémar, dame du palais“ (Paris

1836); denn, um dies ausdrücklich zu betonen, die Gräfin d’Adhémar

ist nachweislich keine historische Persönlichkeit, sondern das reine

Erzeugnis dichterischer Phantasie. So hat auch die einzige bisher

vorliegende Biographie des Abenteurers, das unvollendet gebliebene Werk

der Theosophin J. Cooper-Oakley: „The comte de Saint-Germain“ (Mailand

1912) keinen Anspruch auf wissenschaftliche Bedeutung, da sie kritiklos

auch aus jenen Darstellungen schöpft und die Märchen der angeblichen

Gräfin d’Adhémar als historische Begebnisse erzählt; der Wert ihres

Buches beruht allein auf ihren Mitteilungen aus fremden Archiven.

Für die Fülle neuer Aufschlüsse, die mir zahlreiche Archive und

Bibliotheken, zumal in Berlin, Wien und Wolfenbüttel gewährten, bin ich

der Leitung derselben zu großem Dank verpflichtet. Ferner möchte ich an

dieser Stelle auch Herrn Notar Langeveld im Haag meinen aufrichtigen

Dank für die liebenswürdige Unterstützung aussprechen, die er meiner

Arbeit geliehen hat.

[S. 45]

ERSTER TEIL

ALLGEMEINE DARSTELLUNGEN, ANEKDOTEN UND FÄLSCHUNGEN

[S. 47]

AUS DEN „ERINNERUNGEN“ DES

BARONS VON GLEICHEN[27]

Bei meiner Rückkehr nach Paris im Jahre 1759[28] besuchte ich die

Witwe des Chevalier Lambert, eine alte Bekannte. Nach mir sah ich

einen mittelgroßen, sehr stämmigen Mann eintreten, der mit gesuchter,

prächtiger Einfachheit gekleidet war. Er warf Hut und Degen auf das

Bett der Hausfrau, setzte sich auf einen Lehnstuhl am Kamin und

unterbrach den gerade redenden Herrn mit den Worten: „Sie wissen nicht,

was Sie reden. Für diese Frage bin ich allein zuständig. Ich habe sie

erschöpft, so gut wie die Musik, die ich aufgegeben habe, weil ich bis

zur äußersten Grenze gelangt war.“

Erstaunt fragte ich meinen Nachbar, wer dieser Mann sei, und ich

erfuhr, daß es der berühmte Saint-Germain[S. 48] war, der die seltensten

Geheimnisse besaß, dem der König[29] eine Wohnung im Schloß Chambord

eingeräumt hatte, der in Versailles ganze Abende mit Seiner Majestät

und Frau von Pompadour verbrachte und dem alle Welt nachlief, wenn er

nach Paris kam. Frau Lambert lud mich zum Essen für den nächsten Tag

ein und setzte mit triumphierender Miene hinzu, ich würde mit Herrn von

Saint-Germain speisen, der, nebenbei gesagt, einer ihrer Töchter den

Hof machte und in ihrem Hause wohnte.

Die Dreistigkeit des Mannes hielt mich bei diesem Diner lange in

respektvollem Schweigen. Schließlich wagte ich ein paar Bemerkungen

über die Malerei und verbreitete mich über Verschiedenes, was ich

in Italien gesehen. Ich hatte das Glück, Gnade vor den Augen von

Saint-Germain zu finden. „Ich bin mit Ihnen zufrieden,“ sagte er zu

mir, „und Sie verdienen, daß ich Ihnen alsbald ein Dutzend Gemälde

zeige, dergleichen Sie in Italien nicht gesehen haben.“ In der Tat

hielt er fast Wort; denn die Bilder, die er mir zeigte, trugen sämtlich

ein Gepräge von Eigenart oder Vollendung, das sie anziehender machte,

als manche klassischen Werke, insbesondere eine Heilige Familie von

Murillo, die an Schönheit dem Raffael in Versailles gleichkam.

Aber er zeigte mir noch ganz andere Dinge: eine Menge Edelsteine,

insbesondere farbige Diamanten von erstaunlicher Größe und Vollendung.

Ich glaubte, die Schätze von Aladins Wunderlampe zu sehen. Unter

anderem sah ich einen Opal von ungeheuerlicher Größe und einen eigroßen

weißen Saphir, der alle Edelsteine, die ich daneben hielt, durch seinen

Glanz überstrahlte. Ich wage mich als einen Juwelenkenner zu rühmen und