Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1919 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Die in den Kopfzeilen der gedruckten Fassung dargestellten kurzen Zusammenfassungen wurden als Randnotizen beibehalten. Diese wurden an den Anfang des betreffenden Abschnitts gestellt.

Die Anmerkung Nr. 38 auf S. 238 (Nr. 16 in der gedruckten Ausgabe) zum Kapitel ‚Antike Gastmähler‘ wurde im Original fälschlicherweise doppelt aufgenommen, wodurch sich die Nummerierung der nachfolgenden Endnoten verschiebt. In der vorliegenden Ausgabe wurde die überzählige Endnote aber entfernt, wodurch die korrekte Zuordnung der Anmerkungen wiederhergestellt wurde.

Die gedruckte Ausgabe ist in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Theodor Birt

Aus dem Leben der Antike

THEODOR BIRT

2. Auflage

1 • 9 • 1 • 9

QUELLE & MEYER-LEIPZIG

Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1919 by Quelle & Meyer in Leipzig

Einbandzeichnung von Paul Hartmann

Ohlenrothsche Buchdruckerei

Georg Richters

Erfurt

Meinen Jugendfreunden

Rudolf Ballheimer

in Hamburg

Ludwig Martens

in Berlin

Richard Gaede

in Danzig

die im Leben nun bald fünfzig Jahre

mit mir Schritt gehalten,

in treuer Gesinnung

zugeeignet.

[S. vii]

Antikes Leben! ein unerschöpflicher Gegenstand! Bisher habe ich ihm drei größere literarische Versuche erzählenden und kulturgeschichtlichen Inhaltes gewidmet, Bücher, die wie langgezogene Bilderfriese in sich Einheiten bilden und darum vielleicht wie Bilderfriese ermüden. Daneben tritt dies vierte Buch, das zusammenhangslos und in Auswahl sein Schlaglicht nur auf dies und jenes, auf antikes Reiseleben, Frauenleben, Kinderliebe, Verkehr auf dem Büchermarkt u. a. wirft: Einzelbilder in engem Rahmen, von denen ich hoffe, daß sie das Nähegefühl steigern und das Leben der Vergangenheit mit noch größerer Deutlichkeit vor das Auge stellen.

Zum Teil sind diese Aufsätze schon vor dem gegenwärtigen Weltkrieg, zum Teil aber erst während des Krieges entstanden, und man wird sich also nicht wundern, daß den letzteren der Einfluß der großen Zeitereignisse, in denen wir heute stehen, deutlich anzumerken ist. Denn kein Schriftsteller kann sich diesem Einfluß entziehen, und die Antike mit dem Leben der gegenwärtigsten Gegenwart zu vergleichen, war mein ständiges Augenmerk. Daher habe ich auch von der „Laus“ gehandelt; denn auch sie ward für uns Ereignis.

Eben darum könnte man mir vielleicht verargen, daß ich in dieser Zeit des Entbehrens und der Ernährungsnöte, wo fast nur noch der Gauner einen vollbesetzten Tisch hat, auch über „antike Gastmähler“ rede. Ich hab’s gewagt. Die Erinnerung an frühere gesegnetere Stunden darf uns nicht kränken; denn auch der Erblindete zehrt gern von der Erinnerung an das, was er einstmals mit gesunden Augen gesehen und genossen hat.

Als Leser dieser Blätter denke ich mir gern jeden Gebildeten, der sich darüber klar ist, daß es nicht nur unterhaltsam, sondern daß es auch immer noch heilsam ist, die Kulturhöhe des sogenannten klassischen Altertums zu kennen und in das eigenartig bunte Treiben im alten Rom der Cäsaren sich zu[S. viii] vertiefen, um daran, was wir heute sind und haben, zu messen. Um diesem Leser zu dienen, ist jeder gelehrte Apparat vermieden und von mir streng in den Anhang verbannt worden, wo die „Anmerkungen“ Nachweise, aber auch allerlei Zusätze und Exkurse im Verborgenen bringen. Vielleicht findet der Anhang gleichwohl das Auge des Fachmanns, des Schulmanns und Gelehrten: dann hat auch er seinen Zweck erreicht.

Marburg a. L., 24. Januar 1918.

Der Verfasser.

Das Buch, das freundliche Aufnahme gefunden hat, lege ich jetzt durchgebessert, doch im Wesentlichen unverändert nochmals dem Publikum vor. Einige Zusätze haben die „Anmerkungen“ erfahren. Zu Dank bin ich Herrn O. Roßbach verpflichtet, der mir durch seine Besprechung in der Berliner philologischen Wochenschrift 1918 Sp. 1206 ff. zu mehreren Berichtigungen den Anlaß gab. Anderes habe ich ändern müssen, da es der politischen Lage des Vaterlandes nicht mehr entsprach. Denn all unsere stolzen patriotischen Hoffnungen, denen ich Worte verlieh, sind nun zerschlagen. Nicht der Feind, unser unselig verhetztes Volk selbst und der törichte Wilsonglaube unserer Pseudopolitiker hat sie zerstört.

Marburg a. L., 20. Mai 1919.

Der Verfasser.

[S. ix]

|

Die Römerin

|

|

|

Rom und der Genius Roms. Heldinnen. Stellung der Mutter zum Sohne. Keuschheit.

Lose Eheverhältnisse. Energie der Römerin. Mangelnde Tierliebe. Ehebruch.

Organisation der Bürgerinnen. Hetärenwesen. Messalina. Schönheitsideal.

Frisur. Kleiderstoffe. Frauenbildung. Musizieren. Gelehrte Frauen. Juvenal.

Grabschriften. Frauengestalten der Kaiserzeit. Cornelia bei Properz.

|

|

|

Antike Gastmähler

|

|

|

Ästhetische und wirtschaftliche Gesichtspunkte. Beginn des

Luxus in Rom. Übertreibende Schilderungen. Kochbücher. Zahl und Auswahl der

Gäste. Tischordnung. Schatten. Klienten. Damen. Tageseinteilung. Eßsäle.

Gesellschaftskleidung. Tische und Klinen. Beginn des Essens. Zahl der Gänge.

Nachtisch. Braten. Pikantes Vorgericht. Brechmittel. Beleuchtung. Parfümerien.

Getränke. Unterhaltung bei Tisch. Gastgeschenke. Bezug der Eßwaren. Import.

Bereicherung der Fauna und Flora Italiens. Nachwirkung auf unsere moderne

Ernährung. Der Koch und seine Hilfsmittel; seine Wunderleistungen. Der

scissor. Essen mit den Fingern. Mundtücher. Brot.

Analecta. Zwei Bibelstellen erläutert. Würdigung

des Tafelluxus. Abendtrunk. Schluß.

|

|

|

Auf der römischen Heerstraße

|

|

|

Modernes Verkehrsleben. Ruhe des Südens. Griechen, Perser,

Karthager. Späte Entwicklung Roms. Stadtklatsch in Rom. Maueranschläge.

Brieftafel. Archive. Die ersten Straßen. Telegraphie. Meldedienst.

Gesandtschaften. Eilmärsche. Ausbildung des Straßenwesens. Gallisches

Fuhrwesen. Das Heer auf dem Marsch. Train. Kauffahrer. Welthandelsverkehr.

Römerstraßen der Kaiserzeit. Das Reisen. Reiseziele. Gattungen des Wagens.

Prunkwagen. Handelshafen; Handelsschiffe. Erholungsreisen der großen Herren.

Fußwandern und Pilgern. Die Meile. Wandernde Berufsarten. Apostel Paulus.

Götterschutz. Gasthöfe. Reichsverwaltung und Reichspost. Ihr Betrieb.

Postboten. Reisescheine. Schnelligkeit Hadrians. Der Brief und seine

Beförderung; Siegelung usf. Publizierte Briefe. Tageszeitung. Senatsprotokolle.

Vergleich der modernen Zeiten. Mangel an Kompaß. Winterstille;

[S. x]

im Winter der Nachrichtendienst und die Zufuhren behindert.

|

|

|

Die Laus im Altertum

|

|

|

Modernes; russische Mönche. Byzantiner. Die Laus in Hellas

bei Bauern und Fischern; sie fehlt bei Aristophanes und sonst. Reinlichkeit

der Städter. Bad, Gymnastik, Rasieren. Die griechischen Frauen. Sokrates.

Kyniker. Läuse fehlen auch in der römischen Literatur; bei den Spottdichtern.

Anders in der älteren Zeit Roms: Komödie, Lucilius. Die Fabel Sullas. Petron.

Kaiser Julian. Phtheiriasis. „Läusefresser“ bei den Barbaren damals und heute.

|

|

|

Der Mensch mit dem Buch

|

|

|

Der blinde Homer ohne Buch. Schreibmaterial der ältesten

Zeit. Weitere Dichter ohne „Buch“. Import der Papyrusrolle. Entstehung der

Buchliteratur bei den Griechen. Herstellung des Papiers. Seine Haltbarkeit.

Umfang der Rollen. Buchteilungen. Ausstattung. Bibliothek. Bildliche

Darstellung von Schreibenden und Lesenden. Langsam lesen; in Abschnitten

lesen. Anfangs beschränkter Leserkreis; Steigerung in der Spätzeit. Der

Gestorbene mit der Rolle dargestellt. Grabessymbolik. Die Rolle als Spruchband

im Mittelalter. Michelangelos Delphica. Der Himmel als Buch.

|

|

|

Verlagswesen im Altertum

|

|

|

Vervielfältigung der Bücher nach Diktat. Bücherpreise.

Erhielt der Autor Honorar? Theaterstücke hoch bezahlt. Selbstverlag der

reichen Autoren. Der Verleger Atticus. Witzliteratur. Vertrieb der erhabenen

Dichtwerke. Horaz. Widmung ist Eigentumsübertragung. Die Gönner besorgen den

Verlag. Fürsorge der römischen Kaiser. Soziale Stellung des unbemittelten

Autors.

|

|

|

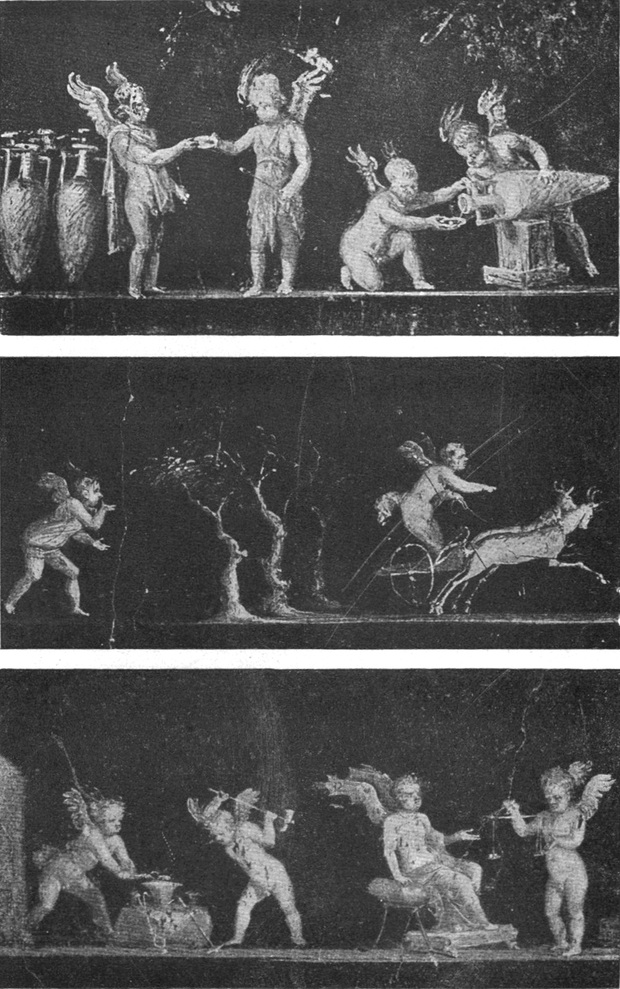

Woher stammen die Amoretten?

|

|

|

Amoretten heute und in der Renaissancekunst; im Altertum.

Geflügelte Götter. Eros und Eroten in der älteren Kunst. Interesse am Kinde.

Kinderscharen in den Häusern der Reichen seit der Alexandrinerzeit.

Deliciae. Die stoische Lehre begünstigt ihren

Gebrauch. Belege. Deliciae sind „Spielkinder“.

Ihre Schwatzlust. Camerius bei Catull. Nacktheit der Kinder. Flügellose Putten

in der Kunst. Pausias. Aufkommen der Amoretten als geflügelte Spielkinder;

erfunden in Alexandria. Vogelnatur.[S. xi]

Kindernest. Die Bedeutung der Liebe ausgeschaltet. Geflügelte

deliciae. Kinderspiele der Flügelkinder.

Dieselben als Handwerker. Putten mit Falterflügeln. Psyche als Schmetterling.

„Wer kauft Liebesgötter?“ Kinderhandel. Auch lebende Spielkinder mit Flügeln

ausgestattet. Rückblick. Verwendung als Füllfiguren, als Engel, als

Gräberschmuck.

|

|

|

Seneca

|

|

|

Senecas Vielseitigkeit; scheinbare Widersprüche in ihm.

Einheit seines Wesens. Stoische Religion. Der Ethiker für den lateinischen

Okzident. Grundgedanken. Die gleiche Tendenz in seinen Dramen. Lesedramen;

Vergleich mit Shakespeare. Herkules Oetaeus. Biographisches: Verbannung.

Erzieher Neros. Schrift an Polybius. Schrift gegen den Zorn. Agrippina

zurückgedrängt; Senecas Reichsverwaltung. Lehrschriften über Gnade und

Wohltun, über Reichtum u. a. Geldwirtschaft. Stellung zu Nero. Rücktritt

und Ende. Sein Einfluß auf die Folgezeit. Augustus sein Vorbild. Schrift gegen

den Aberglauben.

|

|

|

Griechisch-römischer Mummenschanz und die Verhöhnung

Christi

|

|

|

Christi Verhöhnung. Die Sakäen. Der Arme als König.

Saturnalienkönig als Tölpel. Der Tölpel als König im Mimus. Sardi venales.

Vitellius’ Ende. Brutalität des Militärs. Das Königtum des Cynikers.

|

|

|

Witzliteratur und Gesellschaft in Rom

|

|

|

Simplizissimus und Fliegende Blätter. Die Zote. Tendenzlose

Späße und Belustigungen. Die Invektive. Die Satire. Togatkomödie. Pasquille:

Catull gegen Caesar, Vergil gegen Noctuin und Sabinus. Horaz’ Epoden und

Lydia-Ode. Domitius Marsus. Martial. Die Epigrammdichtung spät entwickelt.

Proben aus Martial. Spätere Epigrammatiker. Soldaten und Priester geschont.

Toleranz im Religiösen. Kein Rassenhaß. Anders die Satire. Religiöse

Aufklärung: Persius, Seneca, Juvenal. Juvenal gegen den Fanatismus. Satire der

Kirchenväter. Völkerhaß in der Gegenwart.

|

|

|

Anmerkungen

|

Weltgeschichte ist Kampf der Völker. Die Frau arbeitet und nährt, aber sie kämpft nicht in Waffen oder hat doch den Kampf verlernt. Daher ist die Weltgeschichte eine Geschichte des Mannes. Der Mann ist Kauffahrer, und er führt zugleich das Schwert, um den Erwerb zu schützen und zu erweitern. So ist auch die römische Geschichte Männergeschichte. Römerkastelle, Römerstraßen, Schlachtfelder, Triumphbögen, Arenen zeigen uns immer dieselben Gestalten. Die römische Tugend selbst ist männlich; denn sie heißt virtus (französisch vertu), leitet sich also von vir her. So wie iuventus die Eigenschaft des Jünglingsalters (iuvenis), senectus die Eigenschaft des Greisenhaften (senex), so war virtus zunächst nichts weiter als die Eigenschaft, ein reifer Mann, vir, zu sein. Dieser Eigenschaft zu gleichen, erschien aber als das Ideal für alle. Und als reifer Mann steht in der Tat auch das Römervolk selbst fechtend und knechtend, triumphierend und Ordnung schaffend unter den Völkern. Ja, das Nämliche gilt sogar von der Tiberstadt selbst. Die Stadt heißt freilich Roma, als wäre sie ein Feminin[1]; allein wenn Rom statuarisch als weibliche Göttin gebildet und in Tempeln aufgestellt wurde, so war das gleichwohl unrömisch, und es geschah durch Griechen nach dem Vorbild griechischer Stadtgöttinnen wie der Athene. Römisch und echt ist dagegen, daß Rom, wie jeder Mann, einen Genius hat, den man göttlich verehrte. Der „Genius Roms“ bedeutet das Lebensprinzip des Staates, und aller Genius ist männlich[2].

Wer sich nun aber mit dem Wirken dieses Genius, mit römischer Kultur andauernd beschäftigt und durch Bauwesen, Rechtsleben, Verwaltung und Krieg, Kunst und Religion forschend hindurchgeht, in dem regt sich bald laut und lauter die unausbleibliche und dringliche Frage: wo ist die Frau? und warum wird von ihr geschwiegen? Sei es auch nur der schönen Abwechslung wegen: wir haben ein Verlangen, ihr zu begegnen. Im Ernst: was wäre heute und seit Ewigkeit alle Tatkraft des[S. 2] Mannes ohne sie? Was ist unsere heutige Kultur ohne die Frauen? und was war ohne sie Rom?

Wir wollen nicht schön färben. Wir wollen nur kennen lernen. Ein flüchtiger Aufriß! Sei denn der Versuch gemacht, den Zeitgenossinnen des Scipio, Caesar und Trajan, der Römerin des großen Altertums einmal etwas näher zu treten.

Wer die stolzen Römerinnen von heute in der Geselligkeit, im Korso oder auch im Negligé des Alltags gesehen hat, mag sich von jener ein Bild machen: oft sinnfällig schön, aber früh alternd; dazu sprühend energisch, beredt, leichtgläubig und ihren starken Trieben ganz ergeben, träge und wild wie Panther. Die alte Sage hat aus den Römerinnen Heldinnen gemacht. Aber das galt vornehmlich nur für die große alte Zeit: Clölia, die sich aus Feindeshand befreit; jene Frauen, die sich das Haupt scheren und aus ihren schönen Haaren Stricke flechten, damit die Verteidiger der Stadt ihren Bogen mit Sehnen bespannen können (daher der Tempel der Venus calva). Als Camillus gegen Brennus und die Gallier ficht, opfern die Römerinnen sogar ihren Goldschmuck, damit der Staat Geld hat (ein Vorbild für alle Zeiten), und dies wurde ihnen ewig gedankt; denn in der Stadt, wo sonst niemand mit Wagen fuhr, erhielten die Frauen seitdem das Vorrecht, zu den Gottesdiensten fahren zu dürfen[3]. Im Grunde aber war dem Römer das Mannweib doch unbehaglich; schrecklich wie ein Gespenst erschien die Fulvia, die Gattin des Mark Anton, die Urheberin des Perusinischen Krieges; denn diese Fulvia ging selbst in Waffen und hetzte die Legionen gegen Octavian auf. Sympathischer immerhin Agrippina, die mit ihrem Gatten Germanicus bei den Legionen am Rhein steht und dort im gefährlichen Augenblick den Feldherrn selbst vertritt, persönlich zur Rheinbrücke eilt und durch energisches Kommando den verhängnisvollen Abbruch der Brücke verhindert, damit die Truppen sich vor den Germanen des Arminius noch über den Strom retten können; eine echte Soldatenfrau und in allem[S. 3] gewaltig (ingens animi); dem Kaiser Tiberius ist aber diese Agrippina eben deshalb verhaßt gewesen.

Vor allem nun aber die Römerin als Mutter! Sie ist es, die die Knaben, und wenn der Vater früh starb, auch noch die Jünglinge im Hause hütet und ihr zukünftiges Schicksal auf dem Herzen trägt[4]. In Gedichten ist die Mutter zwar nie verherrlicht worden, und es verrät eine Engheit der Ausdrucksfähigkeit, daß der Naturlaut verwandtschaftlicher Zärtlichkeit im Altertum so selten zum Ausdruck kommt. Wohl aber kennen wir Cornelia, die greise Mutter der Gracchen. Es ist die Niobe Roms, die all ihre Söhne bis auf zwei durch frühen Tod verlor; nun erheben sich diese beiden Söhne zu Führern im gräßlichen Ständekampf, und die Mutter fleht zu ihrem Gajus umsonst, daß er warte, eine kurze Frist warte, bis sie tot sei. Sie muß beide, sie muß auch Gajus, den herrlichen, in den Straßen Roms verbluten sehen. Großartiger noch die Sagengestalt der Veturia, wie Plutarch sie schildert. Ihr einziger Sohn Coriolan, der starke Held, wird vom Volk beneidet, geschmäht, gekränkt, entweicht aus der Stadt zum Landesfeind, den Volskern, und bedrängt Rom nun grollend und siegreich mit Heeresmacht. Alle Hilfe versagt. Da tun in der Not sich alle Frauen Roms zusammen und dringen in Veturia, und Veturia, die Mutter, zieht selbst ins Feldlager des Feindes hinaus, eine seltsame Gesandtschaft, und überrascht den Sohn. Sie hat seine Frau und seine Kinder mitgebracht. Aber der Sohn sieht nur sie, hört nur sie, die Mutter; sein verfinstertes Herz erschrickt vor dem eigenen Haß, und in langer stummer Umarmung und in Tränen hinschmelzend löst sich ihm auf einmal alle Qual der Erbitterung. Wie tief, wie wahr diese Allmacht der Mutter! Aber sein Schicksal ist entschieden. Veturia selbst entscheidet es, da sie ausruft: „Kind, wie kann ich noch fürder für dich beten, wenn dein Heil den Untergang Roms bedeutet?“ Er gibt den Kampf auf. Die Volsker töten ihn. Sie hat das Vaterland vor ihrem Sohn gerettet. Sonst stünde heute Rom nicht. So die Dichtung.

[S. 4]

Nur die Gelegenheit erzeugt das Außerordentliche, und die Tapferkeit gedeiht nicht im Frieden. Aber auch für das Ideal der Keuschheit, die die eigentliche virtus des Weibes ist[5], suchte man die Belege in alter Vorzeit: es ist Lucretia, die durch Selbstmord, es ist Virginia, die durch ihren Vater vor Schande gerettet wird. Gleichwohl war es Sitte gerade der alten Zeit, daß der Mann, der vom Lande heimkommt, zuvor durch einen Boten bei seiner Frau sich melden läßt. Die augusteische Zeit weiß das Jahr — 154 v. Chr. — anzugeben, wann aus Rom die alte Keuschheit entwichen sei[6].

Es ist dasselbe bei allen Völkern, und auch bei uns Germanen. Das Wunschbild geschlechtlich lauteren Lebens (im Sinne der Monogamie) wird in die fernste deutsche Urzeit projiziert. Unsere Gegenwart, die Großstädte voran, belehren uns jedoch eines ganz anderen, und so bedenklich wie heute stand es damit schon dereinst im deutschen Mittelalter, im Bauernstand wie im Adel und selbst am deutschen Kaiserhof. In der Dichtung aber ist das Ideal, das der Volksseele lieb und heilig ist, zu allen Zeiten unverrückbar lebendig und findet in gewissen mittleren Kreisen der Gesellschaft, die durch Erziehung, Einsicht und maßvolles Temperament sich dazu eignen, eine segensreiche Verwirklichung.

Nicht anders stand es in Rom. Eigenartig ist hier nur, daß auch die Bande der Ehe selbst sich lockerten.

Die rohe altrömische Rechtsauffassung der Ehe, wonach der Vater die Tochter wie eine Ware an den Schwiegersohn weggibt, war unter dem humanen griechischen Kultureinfluß bald zurückgetreten. Daraus, daß die Frau ursprünglich in Rom Eigentum des Mannes war, mag sich die später noch herrschende Sitte erklären, daß Mann und Frau trotz so mancher Feste, an denen man sich sonst gegenseitig beschenkte, sich nichts schenken durften. In der Folgezeit kann nun aber eine Verlobung nicht mehr ohne die persönliche Einwilligung der Braut geschlossen werden; auch nimmt die Frau nicht mehr wie früher den Namen des Mannes an. Das war die Emanzipation[S. 5] der Frau. Auch der priesterliche Segen (confarreatio) tritt mehr und mehr bei der Hochzeit zurück, und die Ehe ist nur Zivilehe (Form der coemptio). Dabei ist es allerdings nur der Bräutigam, der der Braut den eisernen Verlobungsring gibt, nicht auch umgekehrt. Und diese Ehe war Schriftehe; das Dokument des Ehevertrags erschien so wichtig, daß es auf keiner Abbildung von Hochzeitspaaren so leicht in der Hand des jungen Ehemanns fehlte. Das Wichtigste an diesem Vertrag ist, daß die Frau das Recht auf ihr Vermögen behält. Ihr Geschäftsträger verwaltet es abgesondert.

Bedeutsamer aber erscheint noch, wie leicht der Vertrag lösbar war. Flüchtiges Mißfallen, schon die üble Laune genügte, die Lösung der Ehe herbeizuführen. In den vornehmen Kreisen wurde schon im ersten Jahrhundert v. Chr. die Ehescheidung gang und gäbe, und die Laxheit steigerte sich noch in der Kaiserzeit. So war Ovid dreimal vermählt, Pompejus fünfmal, und so in hundert Fällen. Auch Ciceros Tochter Tullia heiratete dreimal. Und nicht etwa nur der Gatte war es, der der Frau den Abschied gab[7]: von Paula Valeria meldet Cicero in einem Brief, soeben werde ihr Mann aus der Provinz zurückerwartet, sie aber vollziehe vorher rasch und ohne Grund zur Klage die Ehescheidung; ihr genügte als Grund, daß sie den Didius Brutus heiraten wollte. Die strenge Forderung der Gesellschaft ging freilich dahin, daß die einmal geschiedene Frau ganz ebenso wie die Witwe sich nie wieder verheiraten dürfe; nicht etwa erst die christlichen Kirchenväter haben das gepredigt, und univira, d. h. „die im Leben nur einen Mann hatte“, blieb ein Schmuckwort und Ehrenwort auf den Grabsteinen der Römerinnen. An den geschiedenen Mann dagegen wurde die gleiche Anforderung keineswegs gestellt.

Aber wir brauchen uns nicht zu besorgen. Die Römerin wußte sich schadlos zu halten; denn sie besaß die urwüchsige Energie ihrer Rasse. Die griechische Ehefrau lebte still eingezogen[8]; die römische bewegte sich, von Dienern gefolgt, frei auf der Straße; sie erscheint bei den Gastmählern sicher und[S. 6] stolz unter den Männern, und sie herrscht im Haus. „Der Römer herrscht über die Welt, die Frau herrscht über den Römer,“ so sagte Cato. In den römischen Lustspielen, dem Volksstück der Togatkomödie, kam das, wie wir noch erkennen, besonders lebendig zum Ausdruck, und wir können nicht genug beklagen, daß sie für uns verloren ist. Die handfeste Jungfrau, die ihren Mann steht; die Frau scheltend und wetternd im Haus; schallende Ohrfeigen: wehe dem Gatten, der zu spät nach Hause kommt! Derb und frisch war das alles gezeichnet. „Das Weib liebt oder haßt, ein drittes gibt es nicht,“ lautet eine Sentenz, die übrigens ebensogut auch modern sein könnte. Es gibt zu denken, wenn uns von zwei Schwägerinnen, die in einem Haus zusammenwohnen, rühmend hervorgehoben wird, daß es ihnen gelang, friedlich miteinander auszukommen: es ist die Gattin und die Schwester Trajans. Denn auch die Schwestern sind auf die Liebe neidisch, die ihr Bruder vergibt. Aber nicht nur die Liebe, auch der Ehrgeiz ist allmächtig, vor allem in den Müttern. Für den Sohn wird alles gewagt, und eine Agrippina geht durch Ränke, Blut und Verbrechen, bis sie den jungen Sohn zum Kaiser gemacht hat. Es war Nero, der Knabe! Vespasia, die Kleinstädterin in dem dörflichen Gebirgsnest Reate, hat zwei Söhne; auch sie will hoch hinaus mit ihnen, und der eine, Sabinus, wird wirklich Stadtpräfekt Roms, der andere gar wiederum Kaiser der Welt: es ist Vespasian, der sich nach seiner armen Mutter Vespasia so nennt und in seinem Namen den ihren verewigt hat.

Die Kinderliebe der Frauen ist nun freilich eine selbstverständliche Sache, und es wäre lächerlich, dafür noch nach weiteren Belegen zu suchen. Aber auch solche gab es, die nicht gebären wollen und mit Geheimmitteln sich die Frucht abtreiben. Um Kinder zu haben, kaufen sie sie lieber armen Leuten ab, was nicht viel besser ist, als wenn man sich ein Haustier anschafft. Was ich dagegen vermisse, ist die Tierliebe, und das ist immerhin auffallend. In der ganzen römischen Literatur der Blütezeit kommt meines Wissens keine liebe Dame mit[S. 7] dem Schoßhündchen vor, wie man sie bei uns nahezu in jedem besseren Hause antrifft[9]. Die Geliebte des Ovid hält sich freilich einen Papagei, die Lesbia des Catull ihren bissigen Sperling, den sie, wenn sie verliebt ist, neckt und reizt; aber die Hundeliebe steht höher, und daß sie so sehr zurücktritt, mutet uns an wie ein Symptom der Herzlosigkeit.

Ehrgeizig, das waren die Römerinnen, wie wir sahen, und so stehen sie denn in der Gesellschaft auch mächtig als Kapitalistinnen da, ob vermählt, unvermählt, geschieden oder verwitwet. Durch ihren Prokurator kaufen sie Güter oder Fabriken auf, spekulieren sie, schenken sie. Schon ein Städtchen wie Pompeji zeigt uns das, wo von der Priesterin Eumachia eine der größten gemeinnützigen Bauanlagen, die dort dem Geschäftsverkehr diente, mit fast 40 Meter breiter Front, in zentraler Lage am Forum selbst, herstammt, wie die Inschrift am Frontispiz rühmend aussagt und ihr am Ort gefundenes Standbild bestätigt. Eine zweite Frau, Mamia, die gleichfalls ein Priestertum verwaltete, war es, die dortselbst mutmaßlich den Augustus-Tempel am Forum gestiftet hat. Der Senat der Stadt votierte dieser Mamia dann einen schönen Begräbnisplatz an der so stimmungsvollen Gräberstraße Pompejis. Und auch an den Wahlschlachten beteiligten sich diese Pompejanerinnen. Unter den Wandinschriften, die auf städtische Wahlen Bezug haben, lesen wir nicht nur: „Agna bittet“, „Caprasia bittet (zu wählen)“, sondern auch: „Caprasia wählt“, „Iphigenie wählt“. Stimmberechtigte Grundbesitzerinnen! Es fehlte bei dieser Emanzipation nur noch, daß sie sich auch selbst wählen ließen, und in der Tat: in den Vorstand der großen Begräbnisgilden waren auch Frauen wählbar.

Und nun die Liebe. Es ist schmerzlich zu sehen, wie wenig liebenswürdig die antike Literatur gegen die Frauen ist. Das heißt: einzelne Frauen werden gelobt, wie Marcia und Helvia bei Seneca, Priscilla bei Statius, Serena bei Claudian, aber immer so, als seien sie wundervolle Ausnahmen. Das weibliche Geschlecht als Ganzes wird durchgängig beschuldigt, aber dabei[S. 8] wenig Fleiß auf seine besondere Erziehung oder Läuterung verwandt; und der Ehebruch ist die ständige Anklage. Der Vermögensverwalter der Frau ist ihr Cicisbeo. Einen Liebhaber zu haben ist Sache des Ehrgeizes für jede Weltdame. Nur die Reizlosen können sich ihrer Treue rühmen, und die Frauen halten den für einen Mägdejäger, der nicht mit einer verheirateten Frau (uxor) ein Verhältnis hat und ihr ein Jährliches zahlt[10]. So tönt es von allen Seiten. Wir wollen die Namen der Cäcilia Metella, der Clodia und der sonstigen großzügigen Vorgängerinnen der Messalina nicht aufzählen. Die Ausschweifung war grotesk. An Sentimentalität, vergebliches Sehnen und Schmachten wird nicht gedacht. Verliebt sich die vornehme Frau in einen Kutscher oder Fechter, so weiß sie seiner auch habhaft zu werden. Vor allem aber umgibt sie sich mit einem Hof vornehmer junger Männer, und es herrscht die Polyandrie in dreistester Weise. Die Badeorte, wie Bajä, waren ihre beliebtesten Stationen.

Das Altertum liebt in allem die Deutlichkeit. Es kennt kein Versteckenspielen. Charakteristisch ist folgende Geschichte über die Neugier der Matronen der alten Zeit. Damals mußten die unerwachsenen Söhne der Senatoren noch in den Senatssitzungen zuhörend mit anwesend sein, um zu lernen. Der kleine Papirius wird nun nach einer Senatssitzung von seiner Mutter ausgefragt: „Was ist da losgewesen?“ Der Knabe zuckt die Achseln: „Die Sache war wichtig und ich soll schweigen.“ Da wird die Mutter unendlich neugierig und dringt so sehr in den Jungen, daß er in seiner Not sie belügt. Er sagt, es wurde darüber beraten, ob es besser sei, wenn ein Mann zwei Frauen hat oder eine Frau zwei Männer. Nun gerät die Mutter in höchste Aufregung und bringt die Sache gleich bei allen Matronen herum, und bei der nächsten Senatssitzung erscheint eine Prozession von Frauen, die da flehen, man solle durchsetzen, daß eine Frau zwei Männer haben dürfe, nicht umgekehrt[11]; ein Aufzug, der Suffragettes würdig, die in London das Parlament zu bestürmen pflegten. Das Gelächter der hohen Herren vom Senat[S. 9] kann man sich denken. Das Auskultieren der jungen Leute in den Sitzungen aber wurde seitdem abgeschafft.

Man sieht an dieser Erzählung übrigens, wie die Frauen zusammenhielten, sich organisierten, sich als eine feste Gruppe im Staate betrachtet und als solche zur Geltung gebracht haben. Dafür gibt es der Belege noch mehr. Bringt der gestrenge Cato ein Gesetz gegen den übertriebenen Luxus der Frauen ein, gleich rotten sich alle Matronen zusammen, agitieren und bringen es so zu Fall. In der Kaiserzeit ging das so weit, daß sie geradezu einen Frauensenat bildeten, der also wohl auch regelmäßig Sitzungen hielt[12].

Bei den Griechen im Osten der damaligen Welt hatte sich das Hetärentum ausgebildet, d. h. während die griechische Hausfrau an die Enge der Häuslichkeit gebunden blieb, waren es freigeborene Mädchen, oft hoher Intelligenz und feinster gesellschaftlicher Bildung, die dem Verlangen nach freier Liebe genügten, aber zugleich den geistigen und künstlerischen Interessen der Männerwelt blendend und klug nachgingen. Sie erhoben sich zu Trägerinnen des Zeitgeistes. Dies berufsmäßige Mätressenwesen war aus der griechischen Welt natürlich längst auch in Rom eingedrungen. Aber die stolzen Ehefrauen Roms ließ das nicht ruhen. Sie waren diesen Personen durchaus gewachsen, und so fällt es uns oft schwer, wenn wir die römischen Liebesdichter lesen, die angebetete Frau von der Mätresse zu unterscheiden[13]; puella ist unterschiedslos ein Wort für beide. Das ist freilich das Recht der Poesie: im Weib, das man vergöttert, schwinden alle Unterschiede. Für den aber, der nach den gesellschaftlichen Verhältnissen fragt, ist diese Tatsache sehr anmerkenswert. Ist es nicht betrübend, erschreckend, zu sehen, wenn dem Dichter Properz von einem Freunde zugemutet wird, ihm die Liebe seiner hochgefeierten Cynthia zu verschaffen, und Properz dies Ansinnen nicht etwa empört zurückweist, sondern den Freund nur warnt: er werde mit der Launischen ebenso schmerzliche Erfahrungen haben wie er selber? Die Polyandrie der Frau galt als selbstverständlich, und die Eheflucht in[S. 10] der Männerwelt war ihr Komplement und ihre Voraussetzung.

Zur Tragödie steigert sich das in den Orgien Messalinas, der Gattin des Kaisers Claudius, deren Herrscherbild auf Münzen stand und die gar in den Kreis der frommen Vestalinnen aufgenommen war. Sie ist zum Typus weiblicher Unersättlichkeit geworden. Schließlich wagte sie es, als Gattin des Kaisers, als Mutter des kaiserlichen Thronfolgers, sich vor Zeugen und in festlichem Kreise mit dem schönen Silius trauen zu lassen. Der Kaiser, dieser „Kürbis“, war seit langem abgestumpft; er wollte auch das nicht bemerken. Die Hofbeamten, freigelassene Sklaven, waren es, die die scheinbar allmächtige Frau vornehmsten Geblüts aus dem Taumel schrankenlosen Genusses in den Tod zerrten. Sie wurde in den lukullischen Gärten von einem Tribun erdrosselt. Was aber war Messalinas Schuld? Ihre Schuld war nur, daß sie aus der Freiheit der Sitten der Zeit ohne Scham und Scheu die letzten Folgerungen zog[14]. Einst war Rom in Angst gewesen, daß Kleopatra aus Ägypten siegreich in Rom einziehen könnte. Kleopatra ging zugrunde, aber ihr blendendes königliches Laster zog mit fliegenden Fahnen dennoch ein, und es gelang den Römerinnen bald, die Königin zu überbieten. Denn das Überbieten war römische Eigenart. Der Römer blieb nie bei seinem Vorbild stehen.

Doch wir haben hier nicht den Sittenrichter zu spielen. Auch läßt sich vielleicht bei alledem noch nicht einmal behaupten, daß das Geschlechtsleben jener Zeiten gesetzloser war als etwa das heutige in Paris, Marseille, Neapel oder Rom. Die heutige Zeit versteht sich besser auf die Heimlichkeit und das Vertuschen, und das beweist zunächst nur einen Defekt an Ehrlichkeit.

Werfen wir also lieber auf die römische Frau selbst das Auge: so gilt in der Tat Schönheit als ihre erste Tugend. Und zwar war Venus das Ideal der Griechin, Juno dagegen das der Römerin. Junonisch, hochgewachsen, großäugig, reif, in sich gefestigt, streitbar, dazu grenzenlos temperamentvoll, so schildern uns die Dichter ihre Schönen. Der Putz aber ist ihr[S. 11] Hauptaugenmerk, und im Toilettenzimmer werden viele Stunden verbracht. Die Mütter halten darauf, daß ihre jungen Töchter als virgines schmächtig niedrige Schultern haben sowie durch starke Schnürung schlank erscheinen. Anders die Erwachsenen, und sie waren Virtuosinnen in der Kleidung. Ich rede dabei nicht vom Zahnpulver, nicht vom Schminken, Schönheitspflästerchen (splenia) und den künstlich verlängerten Augenbrauen — denn die zusammengewachsenen Augenbrauen galten als Schönheit —, auch nicht von den Masken aus weichem Brot, die dem Teint Zartheit geben sollten; denn von diesen Hilfsmitteln durften die Männer nichts wissen. Wohl aber ein lobendes Wort zur Frisur: denn die armselige Schablone der modernen Haartracht kannten damals die Frauen nicht, sondern jede Dame formte sich ihr Haar individuell, jede verschieden. Ein selbständiger Schönheitssinn waltete. Das breite Gesicht braucht über der Stirn den Haarknoten oder ein hohes Toupet, das schmale braucht den flachen Scheitel usf. Dabei war aber wieder künstliche Nachhilfe beliebt, und wie der dunkle Italiener noch heute für das deutsche Blond schwärmt, so kauften sich auch damals die Römerinnen das Blondhaar der Germanen. An Haarnadeln mit echten Perlen fehlte es nicht. Später wurde der Haaraufbau immer höher, turmartig, barock, und der Ungeschmack siegte. Wir sehen das u. a. an den Marmorbüsten der Kaiserinnen; bei manchen läßt sich das Haar wie eine marmorne Perücke abnehmen; denn die Büste sollte wie die Kaiserin selbst nach Belieben die Frisur wechseln können. Am feinsten urteilt Ovid, der nichts reizender findet als eine gewisse Nachlässigkeit der Frisur; wir sollen meinen, sie stamme noch von gestern und das Haar wäre nur leicht übergekämmt.

Und die Kleidung? Da ist vor allem dem Wahn zu begegnen, als ob die antiken Frauen sich in Weiß gekleidet hätten. Man glaubt heute eine Muse darstellen zu können, wenn man sich ein kalkweißes Bettuch malerisch umhängt. Für eine Iphigenie ist das annähernd richtig, aber nur sofern sie Priesterin[S. 12] war. Sonst spielen vielmehr alle Farben im frohen Wechsel, wofür uns die reizenden bemalten Terrakotten, vor allem aber die Wandgemälde Pompejis Zeugen sind. Das Kleid, die Tunika, wurde nur von gewissen Damen fußfrei, von den Hausfrauen dagegen wie ein Talar lang wallend getragen (stola). Unten war eine Falbel aufgesetzt (institum). Dabei waltet Rot und Gelb vor; das Blau tritt zurück; dann ist Grün beliebt, weil in ihm Gelb enthalten, sowie Violett, weil es am Rot Anteil hat. Vor allem griff man gern nach schillernden Stoffen. Nicht grelle, sondern mild gedämpfte, nicht schwere, sondern flimmernd spielende und gehauchte Farbentöne entzückten das Auge. Dazu kam dann der Umhang, der gern zwei Farben zeigt, z. B. rot an der Oberseite, gelblich das Futter; und immer hat das Kleid darunter andere Farbe als der Umhang. Nimmt man dann endlich noch die bunten Decken und Kissen hinzu, die bei Geselligkeiten auf den Sesseln liegen, so müssen wir über diese Farbenfreudigkeit staunen; aber sie ist durch das feinste Studium geregelt und symphonisch abgewogen. Übrigens wußten die blassen Damen, daß ihnen Schwarz, die negerhaft dunklen, daß ihnen Weiß am besten stand[15].

Die altmodischen Wollstoffe wurden allmählich durch feines Leinen (byssus) und Baumwolle (carbasus) verdrängt. Dann aber kam die kostbare chinesische Seide und schlug auch diese aus dem Felde. Die ebenso dreiste wie unkünstlerische Dekolletierung der Modernen, durch die Nacken und Büste unorganisch in der Mitte quer durchschnitten wird, kannte das ganze Altertum nicht, aber es entschädigte sich anderweitig. Netzartig durchscheinende Seidenstoffe wurden auf der Insel Kos gewebt, und in diesen koischen Gewändern in der Farbe des Porphyr bewegten sich wie in einer transparenten Wolke die Schönen der ersten Kaiserzeit. Die Seide war damals übrigens meist Halbseide. Kostbarer noch das goldgestickte Schleppkleid (cyclas), das, rings mit Akanthus bestickt, anscheinend wie eine Glocke stand und jedenfalls so schwer war, daß es beim Gehen Streifen im Sande zog. Die Damen des Hofes wie der Halbwelt[S. 13] trugen es. Und so trat also auch die Cynthia des Properz aus ihren Gemächern hervor in den Kreis ihrer Bewunderer, von exotischen Parfüms umwogt, in der Halskette schimmernde Edelsteine, zum Glück ohne Handschuhe, aber die Füße in feinen roten Lederschuhen, in denen ihr Gang sich lässig und weich bewegte.

Was ist Frauenbildung? Sie besteht nicht im Bücherlesen; sie besteht schon im Anstand allein, in der Kunst, sich selbst darzustellen, durch die heute eine schlichte Italienerin alter Rasse so manche deutsche Studentin schlägt. Diese Italienerin ist eben die Erbin antiker Kultur, und die Kultur ist in ihr Natur geworden. Wir hören, daß der Jüngling, der seiner Dame gefallen will, sein Haar mit Hilfe duftender Salben frisiert und vor allem sich eine sanfte und wie zögernde Gangart anerziehen muß. Man tritt eben nicht wie ein Briefträger in das Wohnzimmer. So gab es nun auch Vorschriften für die Frauen. Die Mädchen lernten es, schön zu lachen, sie lernten es, schön zu weinen. Keine Verzerrung der Züge, auch bei der heftigsten Aufwallung! Des Properz’ Geliebte ist „auch im Rasen noch schön“. Lange Nägel sind gefährlich; daher ist es Vorschrift, sie kurz zu schneiden. Und nur die schmale Hand ist schön. Hast du rundlich fleischige Finger, so gestikuliere nicht. Man zeige stets nur das Vorteilhafte.

Dem Properz aber schien alle äußere Eleganz an seiner Cynthia nur Tand und Flitter. Er weiß anderes an ihr zu rühmen. Zwar mit Handstickerei beschäftigte sie sich nicht; denn die wundervollen Stickereien des Altertums auf Teppichen und auf Gewändern in Kreuzstich oder Plattstich waren fast ganz oder ganz ausschließlich Sache der Männer; die Berufssticker hießen phrygiones. Nur spinnend und webend weilt Cynthia unter ihren Mägden und klagt ihnen dabei offenherzig ihr Liebesleid. Dann aber greift sie einsam zur Leyer und spielt und singt. Sie musiziert künstlerisch.

Das war damals (40–20 v. Chr.) etwas Ungeheures. Denn nur die Griechen waren die Musikanten des Altertums. Kein[S. 14] Römer singt öffentlich. Keiner der römischen Dichter, und selbst nicht Horaz, hat, soviel wir wissen, Musik zu schreiben verstanden. In Cynthia steht also die fortschrittliche Frauenbildung der Zeit vor uns. Die Römerin hat sich nunmehr der Griechin ganz gleichgestellt. Der Gesanglehrer sang vor und unterrichtete dabei mehrere Damen zugleich, die auf Lehnsesseln um ihn herumsaßen[16]. Später war es Kaiser Nero, der als Dichter, Sänger und Kutscher sich produzierte. Für den echten Römer war das ein Grauen, eine moralische Unmöglichkeit.

Aber Cynthia tanzt auch, und auch das war wieder etwas Neues. Horaz meldet mit Entsetzen, daß damals die Römerinnen Tanzstunden nahmen, und zwar im regelmäßigen Walzertakt (Ionicus). Properz hingegen bewundert es. So platzen die Ansichten aufeinander. Der Tanz des Altertums war eben kein Rundtanz, den wir heute auch im Halbschlaf tanzen. Er war Solotanz! er war ein Wagnis. Beim Gelage erhebt sich Cynthia und gibt vor den berauschten Blicken der Männer ein Schauspiel im bacchischen Stil, wie eine im Wirbel bewegte Mänadenstatue oder wie jene schwebenden Frauen Pompejis, die selbst noch als verblaßte Gemälde eine Wonne für unser Auge sind. Natürlich geschah derartiges nur im geschlossenen Raum, nur im Privatkreise.

Aber noch mehr. Cynthia dichtet: sie war Dichterin! und es gab noch mehr dichtende Frauen. Einige Versschnitzel weiblicher Herkunft sind uns sogar erhalten. Aber wir legen keinen besonderen Wert darauf. Denn wie sehr auch Properz, um den Horaz zu ärgern, die lyrischen Strophen rühmt, die Cynthia dichtete, sie sind doch vor den Oden des Horaz sofort verblaßt. Jedenfalls aber wird damit bewiesen, daß das Unternehmen des letzteren nicht ganz originell war[17]. Das Wichtigste aber ist, daß wir sehen, wie sehr sich allmählich der Interessenkreis jener Frauenwelt erweitert hat. Der Antonia schickt Krinagoras die Werke des Anakreon. Auch der Octavia, der Schwester des Augustus, wurden Bücher gewidmet, und sie[S. 15] war sogar die Gründerin einer großen öffentlichen Bibliothek. Auch auf Bildern sehen wir jetzt häufiger einsame Frauen als Leserinnen mit dem Buch. Ovid schreibt vor, daß, wer um das Herz der Mädchen wirbt, sich hübsch in Versen an sie wenden soll. Derselbe zählt uns die Liebesdichter auf, die die Mädchen besonders gern lasen. Für Properz aber ist es die Geliebte einzig und allein, deren „reines Ohr“ und heller Sinn über den Wert und Unwert seiner Poesie zu entscheiden hat.

Was wollen wir mehr? Wir fragen nicht, wie weit das Leben der großzügigen Frauen jener Zeiten gesetzlos war. Sie gehorchten ihrer Zeit. Aber sie haben viel getan. Denn an ihnen hat sich die grandioseste Liebespoesie entzündet, die die Weltliteratur kennt. Ich rede vor allem von Properz und Catull, jenen ungestümen Troubadouren, die da jede Zeile mit ihrem Herzblut schreiben, als rängen sie im Aufschrei und Sehnsuchtsruf um Leben und Tod. Die Frauen waren das Genie dieser Dichter; so wird uns gesagt. Mehr als das: die Frauen waren für sie auch das richtende, maßgebende Publikum. Was wäre der Troubadour ohne die Königin seiner Seele, die da den Preis der Liebe gibt, die also urteilt, die also an Intelligenz über ihrem Verehrer steht? Und die Minnedichtung des Mittelalters, die eigentliche Poesie der Troubadoure selbst, hat sich eben, wie wir wissen, an jene Augusteische Liebeselegie, von der ich rede, angelehnt und ist von ihr eine Fortsetzung und Weiterbildung gewesen[18]. Die Zeit des Augustus war monarchisch geworden, und ein einziger Herr, ein dominus, herrschte über die Welt. So kam eben damals der Sprachgebrauch zuerst auf, nun auch die Geliebte domina, Herrin, zu nennen. Daher die Donna, die Madonna der späteren Zeit. „Wie bist du meine Königin,“ so singt auch noch Brahms! Eine schwärmerische Huldigung des unterjochten Ichs! Die Frau rückt auf. Sie wird zur erklärten Herrscherin in der Welt des Dichters.

Eins aber fehlt damals noch fast ganz, die gelehrte Frau.[S. 16] Denn jene Frauen, so kunstgebildet sie waren, sie liebten den Aberglauben, und sie brauchten also das Wissen nicht. Eine Ausnahme macht hierzu, wenn ich mich nicht täusche, nur die fünfte Frau des Pompejus (sie hatte den Namen Cornelia, der uns so häufig begegnet); diese junge Frau, die geradezu den Typus der Studentin trägt, spielt in der Kulturgeschichte Roms eine bemerkenswerte Rolle, denn sie ist als diejenige Römerin zu merken, die tatsächlich zuerst fleißig Musik getrieben hat; aber sie war obendarein auch hochgelehrt, hörte bei griechischen Philosophen und trieb vor allem sogar Mathematik; das war mißliebig und in des Pompejus Bekanntenkreis nicht gerne gesehen. Dann taucht erst 150 Jahre später die gelehrte Frau von neuem bei Juvenal auf; und zwar stellt sie Juvenal mit der turnenden und fechtenden Frau zusammen. Vielleicht hat er damit so unrecht nicht. Nach Seneca ging die Emanzipation so weit, daß die Frauen auch mit um die Wette trinken; dann verlieren sie die Haare und bekommen Podagra[19]!

Der hämische Frauenspiegel, den Juvenal geschrieben, wirkt auf uns erschreckend, ein grausig verzerrtes Spiegelbild. Sein Weiberhaß hat alle naive Grazie des Lebens erdrosselt. Er argumentiert z. B. so: Die Rachsucht ist verwerflich, warum? weil alle Frauen rachsüchtig sind. Erhänge dich lieber, als daß du heiratest, ist daher sein Rat. Mit ihrem hoc volo, sic iubeo knebelt die Frau den Mann. Wie soll man noch eine erträgliche Person finden? Sie ist ein so seltener Vogel (rara avis). So wie Juvenal[20] denkt aber auch Publilius Syrus, der von der Bühne herunter ins Publikum ruft: „Ein Weib ist nur dann gut, wenn sie offen schlecht ist!“

So ist zu meinem Bedauern das laute Schelten wieder an unser Ohr gedrungen, das Schelten der griesgrämigen Moralisten und der nüchternen Sozialpolitiker, die sich in ihrem Tadel einig sind. Es erweckt schließlich unseren Überdruß. Haben wir nach anderen Tönen Verlangen und wollen die Frauen auch einmal inbrünstig loben hören, so müssen wir ihre Grabsteine aufsuchen.[S. 17] Denn die Vergangenheit ist wie ein Friedhof, und abertausende von solchen Steinen sind uns aus dem Altertum erhalten. Der trauernde Witwer ist es, der in der verstorbenen Gattin allerdings eitel Tugend sieht; das sagen uns die Inschriften auf den Steinen. Nach ihrem Tod erschallt ihr Lob. Daß sie treu, daß sie häuslich und fleißig war, das ist da allemal ihre Tugend[21]. Daß sie treu? Wir lesen es gern, aber wir wundern uns doch. Denn welcher deutsche Mann würde es heute seiner Frau wohl über dem Grab ausdrücklich nachrühmen mögen, daß sie die Ehe nicht gebrochen habe[22]?

Dann aber wenden wir uns zu Plinius, dem Zeitgenossen des Trajan und der Plotina, der kaiserlichen Philosophin. Wie viel liebenswürdiger als Juvenal urteilte damals Plinius, der uns in seinen Briefen so manches Stadtgeschwätz mitteilt! Rufin, erzählt er, ist so alt und dekrepid, daß er sich die Zähne von anderen putzen lassen muß; trotzdem hat eine junge, vornehme Witwe ihn geheiratet; man hat das beiden schwer verdacht; aber die junge Frau pflegt den Mann nun auf das rührendste, und er belohnt sie eben jetzt durch ein reiches Vermächtnis.

Die Ehre der Wittib schien damit hergestellt. Dem sei wie ihm sei, wir wissen aus eben jener Zeit von edlen Frauen genug, die einer solchen Nachsicht nicht bedurften, auch solchen, die mit ihren Männern wie Heroinen in der Verfolgung litten und starben. Berühmt ist die ältere Arria, berühmt das „Paete, non dolet“[23] in ihrem Munde. Vor allem an Willenskraft und Haltung hat es auch noch jenen Römerfrauen nicht gefehlt.

Ich fuhr über den Comer See, berichtet derselbe Plinius. Da wies mich ein älterer Reisegenosse auf eine Villa am Ufer hin. Ein Zimmer des Hauses ragte weit über den See. „Dort hat sich vor Zeiten,“ erzählte er mir, „eine unserer Mitbürgerinnen herabgestürzt.“ Warum? „Ihr Gatte war krank, mit Schwären behaftet; ärztliche Hilfe fehlte; sein Leiden schien schmerzhaft und unheilbar. Da beschloß sie ihn vor weiteren[S. 18] Qualen zu bewahren, band ihn an ihren eigenen Körper fest und stürzte sich von oben mit ihm in die Flut.“ — Wir zucken zusammen. Die Energie einer Barbarin! Plinius indes fragt nur: Ist dieses Weibes Opfermut etwa geringer als der Opfermut Arrias? Aber der Ruhm wird ungleich verteilt im Leben; denn die eine Frau war von Adel, die andere war namenlos.

In Rom ist eine Vestalin erkrankt und wird aus dem Atrium Vestae, dem Vestalinnenkloster auf dem Forum, entlassen und zur Pflege der vornehmen Fannia übergeben. Fannia war die Enkelin eben jener Arria, von der ich sprach. Die Krankheit war aber ansteckend; Fannia wird von ihr ergriffen und verfällt rasch dem Tode. An ihrem Sterbelager rühmt sie der nämliche Plinius: Welcher Verlust für unsere Gesellschaft, daß sie dahingeht! Zweimal hatte sie schon mit ihrem Gatten das Exil geteilt; da erscheint aus der Feder ihres Mannes ein Werk, das den Helvidius, den Vater Fannias, verherrlichte. Dieser Helvidius war ein Vorkämpfer der Sittlichkeitsbestrebungen jener Zeit und der großen stoischen Gemeinde Roms, war ein Widersacher erst Neros, dann auch Vespasians gewesen. Fannia selbst aber wird darauf vor Gericht gezogen und nimmt alle Schuld auf sich allein: sie hat den Gatten das Werk zu schreiben veranlaßt; sie hat ihm dazu das Material gegeben. Sie allein wird verbannt, ihr Vermögen kassiert.

Eine vornehme Vestalin wird unter Domitian verdächtigt, in Liebesverkehr mit etlichen Männern gestanden zu haben. Sie leugnet. Das Publikum glaubt an ihre Schuld. Der Kaiser selbst entzieht ihr jede Gelegenheit, sich zu verteidigen, greift kurzerhand auf die alten Satzungen Roms zurück und läßt die für schuldig gehaltenen Männer öffentlich zu Tode peitschen, die Vestalin selbst lebendig begraben; eine Tragödie im Stil der Antigone. Mit der stolzen Miene verkannter Unschuld ging die Frau in den Tod. Als sie in die offene Grube hinabstieg und ihre lange Schleppe am Grabesrand hängen blieb, wandte sie sich noch einmal um und nahm das Kleid sorglich zusammen. Der gemeine Henkersknecht wollte sie anfassen; da schnellte sie zurück[S. 19] und kehrte sich ab, als könnte seine Berührung ihre gottgeweihte Reinheit entehren. Alle Zeugen des Auftritts waren ergriffen. Wer konnte noch an ein „schuldig“ glauben? Das Publikum hatte den Eindruck des Erhabenen.

Wir aber wollen zum Schluß die Gedanken einer Kernrömerin aus friedlicheren Zeiten vernehmen. Es ist Cornelia, nicht die Frau des Pompejus, nicht die Mutter der Gracchen, sondern eine jung gestorbene Frau der augusteischen Zeit gleichen Namens, und es sind Gedanken, die diese Frau auf ihrem Sterbebette hegt. Da hören wir, wie sie stolz ist auf die Vornehmheit ihres Blutes, stolz auf das Ansehen ihres Bruders, stolz auf ihren eigenen, fleckenlosen Namen. Gleichwohl wendet sie sich voll Zartsinn an den Gatten Paulus: „Du sollst nun auch, da ich zu den Toten zähle, Mutterstelle bei unseren Söhnen und Töchtern vertreten und sie zärtlich auf den Arm nehmen. Küssest du sie, so füge auch jeden Morgen die Küsse der Mutter hinzu. Härmst du dich um mich, so laß doch die Kleinen deine Tränen nicht sehen. Die Nacht magst du mit Trauer um mich ermüden, und ich will kommen und will im Traum bei dir sein. Ihr aber, meine Kinder, sollt, wenn der Vater sich neu vermählt und eine Stiefmutter mein Lager besteigt, es ertragen, sollt es loben, was der Vater tut, und euch so verhalten, daß ihr das Herz der Stiefmutter besiegt. Lobt mich vor ihr nicht zu offen; es könnte sie kränken, wenn sie sich mit mir vergleicht. Bleibt aber der Vater ehelos und hängt nur mir an, auch wenn ich Asche bin, so bemüht euch, dem Verwitweten sein kommendes Alter zu lindern, und laßt ihn keine Sorgfalt vermissen. So viele Lebensjahre mir geraubt sind, um so viel länger möget ihr unter der Sonne wandeln, und wenn er auf euch blickt, soll Paulus Freude daran haben, alt zu werden!“

Wie natürlich, wie kernhaft, wie schlicht diese Frauenworte! Mit solchen Gedanken sterben edle Frauen und werden sterben zu allen Zeiten. In der „Königin seiner Elegien“ hat Properz diese Worte zusammengestellt.

[S. 20]

Motto: Ingeniosa gula est (Martial 13, 62).

Indem ich von Gastmählern zu handeln beginne, muß ich befürchten, die Erwartungen des Lesers auf das schwerste zu enttäuschen. Wer sich zu Roms Blütezeit, wer sich zu den sogenannten klassischen Völkern zurückwendet, pflegt dies aus idealistischem Bedürfnis zu tun; die Kunst der Alten ist in ihrer Vollkommenheit wie keine andere geeignet, uns zu läutern und zu erbauen, die Wissenschaft und Philosophie der Alten in ihrer naiven Klarheit wie keine andere, uns auf dem Wege zur Wahrheit zurechtzuweisen. Hier soll nun gleichwohl die Wahrheit auf sich beruhen bleiben und unser Kunstsinn soll darben. Wir greifen ins Alltägliche und fragen: Was haben jene klassischen Alten zu Mittag gegessen? und wie haben sie es getan? Das menschliche Leben ist wie ein Haus mit mehreren Stockwerken. Im Erdgeschoß wohnt die Moral; eine Treppe darüber die Wissenschaft; im obersten Stock, dem Himmel am nächsten, wohnt die Kunst; wir begeben uns heut ins Kellergeschoß, wo der Materialismus seine Küche und seine Weinschränke hat.

Eine Betrachtung über die Mahlzeiten der Alten ließe sich freilich sowohl in ästhetischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht ausbeuten und vertiefen. Ästhetisch: denn wie wir schon aus unserem Schiller wissen, nicht nur Poesie, Plastik, Musik und der Tanz fallen unter den Begriff Kunst, sondern auch die Formen des Verkehrs selbst und der menschlichen Geselligkeit; ein Gastmahl gehört aber zur Geselligkeit und beansprucht und hat in jedem Falle schönheitliche Wirkung. Somit würde sich fragen lassen, inwiefern in dieser Beziehung die Alten hinter uns zurückstanden und inwiefern wir doch auch andererseits von ihnen lernen und unseren Kanon des Schönen erweitern könnten.

[S. 21]

Aber auch in das Licht eines größeren wissenschaftlichen Interesses ließen sich die mehr oder minder merkwürdigen Einzelheiten rücken, die wir zusammenstellen wollen: in das Licht nationalökonomischer Betrachtung. Von der Art, wie sich der Einzelmensch und wie sich ein Volk ernährt, ist seine Gesundheit abhängig, zunächst seine körperliche, dann aber auch seine geistige Gesundheit. Freilich paradox übertrieben und darum grundfalsch wäre es zu sagen, daß, wer nicht gut lebt, darum auch nicht gut lebt[24]! Jedenfalls aber muß ein Volk, das nicht Wert auf seine Speisen und auf eine gewisse Mannigfaltigkeit in der Ernährung legt, notwendig auch in seiner sonstigen Kultur auf niederer Stufe stehen. Die Früchte der geistigen Kultur brauchen, um zu gedeihen, einen materiell gut genährten Boden. Der Luxus kann so heilsam wirken wie der Wohlstand, der seine Ursache ist.

Wilhelm Roscher unterschied dereinst einleuchtend und mit Grund zwei Arten des Luxus, die sich zeitlich ablösen: den Luxus der roheren Zeiten, wie des Mittelalters, wo es zwar Prunk einzelner Großen, aber noch keine Gepflegtheit des Lebens gibt, welche größeren Teilen des Volkes gemeinsam wäre, und den Luxus entwickelter Kulturepochen, in denen jener Prunk zurücktritt und die Wohlgepflegtheit das Leben der Nation wirklich behaglich erfüllt. Derartig entwickelte Epochen sind einerseits unsere Gegenwart, etwa vom Zeitalter Ludwigs XIV. ab gerechnet[25], andererseits die römische Kaiserzeit. Die Aufgabe liegt nahe, beide Perioden aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu vergleichen, die ähnlichen Erscheinungen auf ähnliche Ursachen zurückzuführen, hier und dort das Verhältnis des Luxus zum Nationalwohlstand nachzuweisen und danach die Frage nach der Dienlichkeit des Luxus, insbesondere des Tafelluxus zu erörtern.

An keine der beiden angedeuteten Aufgaben können wir indes hier herantreten. Denn es erfordert schon Zeit genug, von den Tatsachen selbst Kenntnis zu nehmen, auf die ich mich darum vorsätzlich beschränke. Die Vergleichungsresultate für[S. 22] das Einzelne wie für das Ganze werden sich dabei manchem stillschweigend von selbst ergeben. Sollte aber der ernste Ton, der mir Pflicht ist, im Verfolg hie und da in das Heitere umschlagen, so wolle man gelinde sein und Nachsicht üben: über gewisse Dinge kann eben auch der Ernsthafte nur mit Lächeln reden.

Die Periode des größten Luxus in Rom war die Zeit von Augustus bis zu Neros Tod, wie Tacitus ausdrücklich sagt. Hernach, seit Vespasian und Trajan, erfuhr er, so scheint es, erhebliche Einschränkung. Schon Cicero aß gut, und die Zeit des strammen Altrömertums, wo man sich bäurisch mit Bohnen, Rüben und steifem Gerstenbrei den Bauch füllte und alle Leute nach Knoblauch und Zwiebeln aus dem Munde rochen, war damals längst vorüber. Was billig ist, schmeckt nicht: dieser Grundsatz der Protzen kam schon in den letzten Jahren der Republik in Aufnahme, und der Staat sah sich damals veranlaßt, wiederholt Gesetze wider den Tafelluxus zu erlassen. Aber erst seit Caesar und Lucull beginnt dieser Luxus wirklich zu herrschen; damals beginnt die Einfuhr außeritalienischer Viktualien nach Italien und Rom im großen Stil. Wir beschränken uns im folgenden vorzüglich auf die Zeit von Caesar bis etwa Domitian.

Die Alten sind selbst schuld, daß wir uns um ihre Ernährung bekümmern. Warum reden sie so viel davon? Wenn ich die Quellen angeben wollte, aus denen die folgende Darstellung gewonnen ist, würde ich die meisten zeitgenössischen Autornamen zu nennen haben. Diese Schriftsteller zerfallen in zwei Klassen: die einen, wie z. B. Plinius, sind Stoiker von Gesinnung und berichten über alles nur mit bedeutendem Stirnrunzeln und in unverständig asketischer Tendenz; die anderen, geringer an Zahl, tragen den Epikur, der in ihnen steckt, ehrlich zur Schau. Epikur selbst war freilich nicht schuld, daß sich diese Feinschmecker der römischen Kaiserzeit gerade nach ihm benannten. Ihm war alle Übertreibung ein Laster, und auch seine Gegner bezeugen, daß dieser griechische Lebenskünstler[S. 23] von Wasser und Brot lebte und bestenfalls dazu etwas Käse nahm (griechischen Inselkäse von Kythnos).

Am ausführlichsten ist Petronius, der uns das Gastmahl des Trimalchio mit unvergleichlicher Komik geschildert hat. Allein wir können leider nur gelegentlich von ihm Gebrauch machen; denn die Absicht des Erzählers ist dabei lediglich, durch abenteuerliche Übertreibungen die Wirklichkeit zu überbieten; sein Held Trimalchio ist Libertin, Emporkömmling und Geldprotze, der noch gestern nichts war, der einen Lumpenhändler Echion, einen Steinmetz Habinnas und ähnliche dunkle Existenzen zu Gästen hat und sich von ihnen in albernster Weise huldigen läßt. Dabei sagt er ihnen ins Gesicht: „Gestern gab ich geringeren Wein und hatte doch viel bessere Leute zu Tisch, als ihr seid,“ und alles geht dabei möglichst verrückt und möglichst unfein zu.

Ebensowenig aber wie dieser Trimalchio dürfen auch gewisse andere Nachrichten, die man in früheren Zeiten besonders gern heranzog, über wüsten Luxus und Tollheiten einzelner, insbesondere einiger römischer Kaiser, für unsere Auffassung maßgebend sein. Im Ruf eines Vielfraßes stand so der Kaiser Vitellius; er nahm vier Mahlzeiten am Tag; sein Bruder gab ihm einen Ehrenschmaus, wobei 2000 Stück Fische, von den besten Sorten, und 7000 Stück Vögel die Tische belasteten. Vitellius ist in der Vertilgungskunst nur von dem halbbarbarischen König Mithridat übertroffen worden. Derselbe Vitellius stellte einmal ein Gericht zusammen, das in Rom lange unvergessen blieb, bestehend aus Leber von Makrelen, Pfauenhirn, Flamingozungen und ähnlichem. Caligula opferte täglich entweder Flamingos oder Trappen und Pfauen; das Beste von seinem Opfer verzehrte natürlich der Opfernde selbst. Elagabal aß Straußenhirne. Aesop, der große tragische Schauspieler, trank einmal eine köstliche Perle, im Wein aufgelöst, die Metella im Ohr getragen; derselbe ließ 6000 Singvögel, insbesondere Nachtigallen, auf einmal braten; das kostete ihn an die 20000 Mark. Solche Verrücktheiten und Barbareien bezeugen[S. 24] gerade dadurch, daß sie uns mit Entsetzen berichtet werden, daß sie vollkommen aus der Gewohnheit der damaligen Zeit herausfielen.

Noch sei hier aber an etwas Wertvolleres erinnert. Die Vorfahren von Davidis’ Kochbuch reichen weit ins Altertum zurück; das älteste Kochbuch war wohl das des Simos[26] um das Jahr 400 v. Chr. (natürlich in Versen). Diese ersten Lehrschriften betrafen zunächst die Zubereitung der Fische. Ein Epos derart fing mit der Zeile an, die den Anfang der Odyssee parodiert: Δεῖπνα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροφα καὶ μάλα πολλά. Leider ist dieser Vers in seiner parodischen Feinheit unübersetzbar[27]. Diese tiefsinnige Literatur wurde hernach immer häufiger, und unter des großen Schlemmers Apicius Namen liegt uns nun ein solches Kochbuch noch wirklich vor. Ein ähnliches Buch schrieb der Römer Matius. Ja, auch Frauen haben sich an dieser gastronomischen Schriftstellerei beteiligt; eine Charlotte Birchpfeiffer kann sich für ihre Taten auf Sappho berufen, eine Davidis auf jene Gnathaina, die gewiß nicht ohne Humor eine „Gesetzgebung für Gesellschaftsessen“, einen Nómos syssitikós verfaßt hatte, wovon man auf der großen alexandrinischen Bibliothek ein Exemplar wirklich aufbewahrte.

Das Altertum war sehr gastfrei, um so gastfreier, da das Gasthofswesen so wenig entwickelt war und man eleganter Speisewirtschaften entbehrte[28]. Um ein größeres Essen zu geben, mußte man sich nun vor allem klarmachen, wen man und wie viele man einladen wollte. Nur ja nicht zu viele, dies predigt uns Plutarch. Die Gäste dürfen ja nicht zu eng sitzen. „Lieber Mangel an Wein, als Mangel an Platz!“ Meistens, besonders in älterer Zeit, lud man nicht mehr als neun Personen (die Zahl der Musen). Die Zimmer faßten nicht mehr, und solche „Triklinien“ für neun Gäste sind aus Pompeji bekannt genug. Dies blieb also Regel, obwohl man in der Kaiserzeit sich auch besondere Eßsäle baute, die es möglich machten, in einem Privathause auch 27–36 Personen bequem[S. 25] zu vereinigen; die größte Zahl, von der wir hören, sind einmal 270 Personen an 30 Tischen. Plutarch sagt: „Wer selten einlädt, muß mehr Personen bitten, daher sei lieber öfter gastfrei.“ Und man war das in der Tat. Kam ein Auswärtiger nach Rom und hatte persönliche Beziehungen, so sah er sich sogleich zu Tisch gebeten. Die verhältnismäßig geringe Anzahl der Gäste aber ist bei der Würdigung des Tafelluxus der Römer immer gegenwärtig zu halten.

Sodann aber: wen laden wir ein? Plutarchs Weisheit hilft uns auch hier. Die Gesellschaft muß zueinander passen; bitte nur die zusammen, die sich miteinander gut stehen. Wer Großwürdenträger bittet, eine Zelebrität der Börse oder des öffentlichen Lebens, der sorge, daß auch die übrigen Gäste damit harmonieren. — Die Einladungsbilletts müssen rechtzeitig geschrieben werden. Man lernte sie künstlerisch abzufassen, und Beispiele davon zieren die antike Literatur. — Wichtig ist dabei auch, ob man Plätze belegen soll. Wir fragen denselben Plutarch um Rat; er urteilt hier wiederum mit Kennerblick. Man unterscheide Mahlzeiten mit guten Bekannten und steife Festessen; nur bei den letzteren sind Plätze zu belegen. Freilich dürfen wir nicht glauben, daß man etwa Zettel, daß man Tischkarten legte, wie wir es tun. Ein besonderer Sklave (nomenclator) war dazu da, jedem Gast seinen Platz anzuweisen.

Durch dreierlei aber unterscheidet sich eine antike Tischgesellschaft doch wesentlich von der unsrigen. Erstens konnte jeder Geladene stets auch noch sonst Freunde mitbringen, die nicht geladen waren; diese Ungeladenen nannte man Schatten, umbrae; sie waren höchst willkommen. Der Wirt mußte also seinen Küchenvorrat und seine Tischordnung immer auf solchen Zuwachs einrichten. War es doch alte Hausregel in Rom, daß stets auf dem Tisch noch etwas Eßbares übriggeblieben sein mußte, wenn er fortgetragen wurde.

Zweitens sind hier die sogenannten Klienten zu nennen. Unter Klienten versteht die Kaiserzeit die Unmasse derjenigen[S. 26] freien Einwohner Roms, die, ohne Beschäftigung, ohne Einkommen und Lebensstellung, sich von der Gunst und Freigebigkeit vornehmer Gönner und Schutzherren ernährten. Die Anzahl solcher schmarotzerhaften Existenzen, die sich an ein vornehmes Haus hängten und unter denen sich oft auch gerade die geistreichsten Leute, wie der Dichter Martial, befanden, konnte bis hundert, ja zu mehreren Hunderten anwachsen. Diesen Klienten nun lieferte der Patron ihr Mittagbrot, und zwar entweder ins Haus (es wird dann geschätzt auf etwa 13 Groschen pro Tag; dies Geld hieß „Sportel“), oder aber er zog auch einzelne von ihnen zu seiner Tafel. Die Klienten erhielten dann aber oft abseits einen besonderen Tisch angewiesen und bekamen geringere Speisen vorgesetzt. Darüber lesen wir manches bittere Klagelied: die Speisen schmeckten nach schlechtem Öl; es gab Tiberfisch, der in der Nähe der Kloaken gefangen war, zum Schluß nur einen schäbigen Apfel. Dazu dann noch der hochfahrende Ton der Bedienung! Aber auch abgesehen von diesen Nebenumständen erhält die antike Tischgesellschaft durch die Anwesenheit der Klienten eine wesentlich andere Physiognomie als die unsrige.

Drittens aber — und dies stelle ich nicht ohne einige Bestürzung fest — waren die Festessen zumeist nur Herrenessen. Daß auch Damen teilnahmen, wird selten erwähnt. Nur die Hausfrau mit den Kindern war öfter gegenwärtig, ja sie bekümmerte sich sogar bisweilen auch um die Bewirtung. Daß die Gäste ihre Frauen mitbrachten, war nicht häufig der Fall. Waren aber solche da, wie z. B. bei dem Priesterfestessen des Lentulus, an dem neun Männer und sechs Frauen teilnahmen, dann erhielten die letzteren ein besonderes Sofa für sich. Von einer „bunten Reihe“ wußte man also gar nichts[29]. Kein alter Schriftsteller schwärmt daher auch je von seiner Tischnachbarin. Dies ist es, was wir, wie gesagt, nicht ohne Enttäuschung wahrnehmen.

Verfügen wir uns ins Haus des Gastgebers. Wir setzen als Jahreszeit etwa den Herbst an. Denn Aristoteles sagt, ich weiß[S. 27] nicht, ob mit Recht: im Herbst ißt der Mensch am meisten. Schon tags vorher hat der Hausherr — denn die Frau des Hauses bekümmert sich in der Regel um diese Dinge wenig — die nötigen Anweisungen an seine Diener, insbesondere an den Aufseher der Tischbedienung gegeben, und schon früh am Morgen stellen die Hausdiener alles zurecht und decken den Tisch, d. h. aber ohne Tischdecke. Tischdecken, mit dem Zweck, die schöne Tischplatte zu schonen, wie wir sie im „Abendmahl“ Lionardos sehen, kamen etwa erst im zweiten Jahrhundert auf[30].

Der Hausherr selbst ist, nach der Gewohnheit, morgens etwa gegen 6 Uhr ausgestanden (nur Tagediebe wie Horaz standen erst um 10 Uhr auf); und schon so früh, um 6 Uhr, ist die Visitenstunde für die Klienten, die der Patron im Atrium empfängt. Erst gegen 9 Uhr nimmt der Herr das erste Frühstück (ientaculum), nichts weiter als Brot, Wein, Honig und etwas Käse. Dann folgt die Geschäftszeit bis 12 Uhr; wer gerade nichts Besseres vor hatte, der konnte die Geschäftszeit bis 4 Uhr nachmittags ausdehnen[31]. Gegen 12 Uhr aber regt sich der Hunger doch schon mit Macht; das zweite Frühstück (prandium), um 12 Uhr, war darum schon ziemlich nahrhaft; man nahm dazu, wie uns Plautus belehrt, auch aufgewärmte Sachen vom gestrigen Mittag. Dann, nach gestilltem Hunger, war man glücklich für ein Mittagsschläfchen (meridiatio!) reif; ganz Rom lag zwischen 1 und 2 Uhr tief im Schlafe; dies war eben die Stunde, in der Alarich Rom eroberte. Sodann aus der Schlummerecke ins Bad! Das Bad, zwischen 2 und 4 Uhr, schien keinem, dem Vornehmsten wie dem Geringsten, entbehrlich. Wenn man dann dem Kaltwasserbassin oder der warmen Dusche entstieg und noch etwas Ball gespielt hatte, brachte man zur Tafel die leckerste Genußsucht und einen herrlichen Hunger mit. Es ist inzwischen gut 5 Uhr geworden. Das Gastmahl kann beginnen.

Der Hausherr harrt natürlich seiner Gäste. Zeichen des ungebildeten Protzentums ist es, wenn Trimalchio sich erst dann[S. 28] in den Saal tragen läßt, wenn seine Gäste schon alle bei Tisch sind. Auch Kaiser Tiberius machte es übrigens nicht anders. Auch die aufwartenden Kellner, für jeden Gast mindestens einer, stehen bereit: schöne alexandrinische Pagen, dazwischen zur Abwechslung ein Mohr und ein gelber Indier. Das Haus hat zwei Eßsäle; der eine, für den Winter, liegt der wärmenden Sonne zugekehrt; der andere ist laubenhaft kühl und tief verschattet; ihn benutzt man in der warmen Jahreszeit. Denn Heizung fehlte. Die Wände im Saale sind mit köstlichen Vorhängen drapiert; es waren ohne Zweifel Gobelins mit bildlichen Darstellungen; sonst hätte man die Wandmalereien des Saales gewiß nicht mit ihnen zugedeckt[32]. Unter der getäfelten Decke hängen wohl auch frische Girlanden. In den Saalecken stehen die Kandelaber, mit Lämpchen reichlich behängt. Der Fußboden ist blanker Marmor oder festes, buntstrahlendes Mosaik. Fußteppiche gibt es nicht. Ein prächtiger Nebentisch (abacus) aus Bronze oder Marmor tut etwa die Dienste unseres Büfetts und trägt das silberne Trinkgeschirr, den Ruhm des Hauses.

Es fällt den Gästen nicht schwer, rechtzeitig zu erscheinen, wenn man nicht etwa vormittags ins Theater gegangen war, wodurch sich leicht alles verschob. Plutarch tadelt einmal seine Söhne, daß sie aus dem Theater zu spät zu Tisch gekommen sind, ganz außer Atem (τρεχέδειπνοι), was doch nicht einmal gesund ist. Sonst sorgt schon der Diener, der im Haus die Stunden ausruft und die Taschenuhr ersetzt, für Pünktlichkeit. Man kommt in Gesellschaftstracht; Toga und Schuhe oder Stiefel trägt man nämlich nur auf der Straße, und nicht einmal das; denn die Toga kam überhaupt ab. Zu Tisch geht man dagegen auf leichten Sandalen und in einem Tischrock (synthesis) aus grünem oder lila Kattun oder Seide; d. h. man geht eben nicht, sondern läßt sich in der Sänfte tragen. Man begrüßt sich endlich; man legt sich an seinen Platz. Jeder hat auch noch seinen eigenen Diener mitgebracht[33].

Man legt sich an seinen Platz? Ganz richtig. Es klingt zwar äußerst sybaritisch und scheint vor allem die unvernünftigste[S. 29] Raumverschwendung. Die Alten sitzen nicht, sie liegen beim Essen.

Vergegenwärtigen wir uns die Verhältnisse genauer.

Ausziehtische kannte man nicht. Es ist ein Unding, wenn wir heute 20–30 Personen um ein solches Rechteck herumsetzen, das zehnmal so lang wie breit ist. Wir reden wohl vom „Cercle“, vom „Gesellschaftskreis“ und von „Tafelrunden“, aber wir wissen diese Runde nicht zu verwirklichen. Die Alten hielten streng auf zentrale Anordnung, so daß bei der Tafel möglichst jeder jedem ins Gesicht sah, und sie hatten also entweder geradezu Rundtische, die tragbar waren und um die im Hemizyklium nicht mehr als etwa 8 Personen radial liegend Platz fanden auf einem Rundsofa, dessen Lehne nach der Tischseite zu hochgepolstert war (dies ist aus den ältesten Abendmahldarstellungen bekannt; man nannte dies Rundsofa auch Sigma, weil der Buchstabe Sigma die Halbkreisform hat); oder aber jeder Tisch hatte genau quadratische Form. Dies war die Regel, und er war alsdann an drei Seiten von Ruhebetten, Longchaisen, umgeben. Diese Lager hießen griechisch Klinen und danach der Speiseraum Triklinium, der Raum für die drei Klinen. Die vierte Seite eines solchen quadratischen Tisches blieb dagegen unbesetzt; an diese leere Seite trat von der Tür aus der Bediente, um die Gerichte aufzusetzen und wegzunehmen. Auf jedem der drei Speiselager können immer je drei Personen liegen; die Ehrenplätze sind auf dem mittelsten. An jedem Tisch liegen somit höchstens neun Personen, und es war also auch hier erreicht, daß jeder mit jedem sprechen konnte. Waren außerordentlicherweise mehr als neun Mitesser, so wurde an mehreren Tischen gegessen, also mehrere Zentren geschaffen. Kam noch ein unerwarteter Gast dazu, so mußte er im Notfall mit einem Stuhl vorlieb nehmen. Die Frauen saßen nur und lagen nicht, zum wenigsten in den Häusern, wo bessere Sitten herrschten.

Das Speiselager war nicht flach, sondern nach der Tischseite zu erhöht; man bestieg es von der Außenseite und lag[S. 30] nicht etwa der Tischkante parallel, sondern radial ansteigend auf das Zentrum des Tisches gerichtet, die Füße nach außen; man stützte dabei den linken Ellbogen auf ein loses Kissen, so daß der Abstand des Mundes vom Tisch recht groß war und es erhebliche Schwierigkeit gemacht haben muß, die Tischplatte zu küssen; denn auch dies kam vor[34]. Man hatte endlich zum Essen immer nur die rechte Hand frei. Dies ist vielleicht das bemerkenswerteste: die Römer waren Eßkünstler, wie es heut keinen gibt; sie mußten mit einer Hand essen.

Kaum liegen wir, wirklich ungemein behaglich, auf den purpurnen Pfühlen, die mit deutschen Gänsefedern gestopft sind (die Klinen selbst sind, wenn auch nicht massiv aus Silber und Gold, so doch kostbar mit Edelmetall oder Elfenbein inkrustiert), so kommen die Tafeldiener und waschen uns die Hände und wohl gar auch die Füße. Die Sohlen werden abgelegt. Dann folgt das Tischgebet (deos invocare), das nie fehlt, sodann vor allem erst ein Gläschen Glühwein (calda), möglichst heiß! Denn das Bad bekommt eben nicht, wenn man nicht solch heißen Schluck daraufsetzt. Und nun — nun kommt hoffentlich eine gute Fleischbrühe? eine kräftige Julienne? O nein, wir verrechnen uns. Hier stellt sich gleich ein bedeutendes Defizit der antiken Speisekarte heraus. Suppe gab es weder zu Anfang noch nachher (die berüchtigte spartanische Blutsuppe war nur ein Ragout, nach Art unseres Schwarzsauer, und auf das alte Sparta beschränkt). Ein römisches Essen fing eben ab ovo an; d. h. man verspeiste ein paar pflaumenweiche Eier zu Anfang.

Studieren wir etwas die Speisekarte. Eigentlich ist dies freilich unerlaubt. Die Speisekarte liegt immer nur in einem Exemplar auf dem Tisch, und zwar beim Hausherrn, der danach still und geheimnisvoll seine Befehle an die Dienerschaft gibt. Drei, vier oder auch fünf Gänge stehen uns bevor, jeder Gang aber zu sehr vielen Schüsseln. Der Gang heißt missus. Jede reichere Mahlzeit teilt sich vor allem in drei deutlich abgesonderte Teile: erstlich das Entree; zweitens die mittleren[S. 31] Gänge (oder Gang) mit den morceaux de résistance (man verzeihe die vielen Fremdwörter; ich winde mich, aber kann sie nicht vermeiden); drittens der Nachtisch. Nur der mittlere dieser drei Teile heißt eigentlich Mahlzeit, cena.

Die Speisefolge auszuwählen, haben Geschmack und diätetische Rücksicht zusammengewirkt. Denn die Ärzte des Altertums wandten der Diätetik und so auch den Tafelspeisen die allerhöchste Achtsamkeit zu. Beginnen wir mit dem letzten, so war der Nachtisch äußerst leicht: Nußtorte, Schokoladencreme, Schlagsahne (ἀφρόγαλα) fehlen gänzlich; man nimmt nur leichtestes trockenes Backwerk, wohl auch etwas Alpenkäse, den man schon damals besonders schätzte (caseus Vatusicus), griechische Mandeln, persische Wallnuß, rohes oder auch eingemachtes Kernobst, letzteres so „phäakisch“ schön, wie es der Süden damals gewiß, aber schwerlich noch heute erzeugt; dabei schloß man jedoch als zu schwer Pfirsich und Aprikosen aus. Daher heißt der Nachtisch bellaria, „nette Kleinigkeiten“.

In dem mittleren Teil der Mahlzeit, der eigentlichen cena, fanden sich die schweren Gerichte zusammen. Sonst hatte der Süden, auch schon in jenen Zeiten, starke Neigung zum Vegetarianismus; hier dagegen erscheint der Mensch als eifriger Carnivore; und zwar herrscht hier in ganz auffallender Weise das Schweinefleisch vor, das doch das fetteste und widerstehendste ist. Das Altertum nährte sich aber überhaupt vornehmlich vom Schwein. Das Rind, als Pflugtier, schlachtete man schon aus Pietät weniger; vielleicht galt aber sein Fleisch auch als minder lecker. Rindfleisch, „bubula“, erscheint mehr als Hausmannskost[35]. Daraus, daß man das Rindfleisch nicht kochte, erklärt sich auch, daß man keine Suppe hatte[36]. Von zahmen Tieren lösten übrigens gelegentlich Kalb, Lamm und Esel den Schweinsbraten ab; denn auch das Eselfleisch hatte seine Verehrer. Besonders beliebt war Schweinseuter und sodann der Eber, das Wildschwein. Beim Gastmahl des Nasidienus erscheinen außerdem noch Kranichbraten, Gänseleberpastete mit Feigen, vom Hasen nur die Vorderläufe (Keule[S. 32] und Rücken des Hasen schätzte man weniger) und Taubenbrüste; beim Prunkessen des Lentulus kommt ein Fischragout hinzu, Entenbrüste (man aß nur Hals und Brust der Ente), daneben Entenfrikassee, Hasen, gebratene Hühner, endlich eine Creme mit Stärkemehl. Beim Trimalchio erscheinen außer Schwein und Kalb Krammetsvögel mit Datteln und gebackenem Teig, überdies eine Pastete von Krammetsvögeln mit Rosinen, endlich gar für jeden Gast ein Masthuhn mit Gänseei[37], eine Zusammenstellung, die augenscheinlich mit Entsetzen von den Gästen aufgenommen wird.

Den Hasen erklärt Martial für seinen Lieblingsbraten[38], und darin folgte er offenbar dem Volksmunde; denn das Volk glaubte, wer Hasen gegessen hat, wird in sieben Tagen schön[39]. Woher dieser Glaube? Lateinisch lepus „der Hase“ und lepos „die Anmut“ sind ja fast dasselbe Wort; wer also den lepus aß, aß gleichsam die Schönheit selber[40].

Ganz besondere Sorgfalt verwendete man endlich aber auf den ersten Teil der Mahlzeit, die Vorspeisen. Dieser erste Gang (gustus, promulsis) wird planvoll aus leichten und vornehmlich aus kalten Speisen zusammengesetzt, und wir nehmen wahr, daß, je feiner das Essen ist, desto mehr Ausdehnung diesen leichten Einleitungsspeisen gegeben wird, so daß sie gelegentlich die eigentliche Mahlzeit an Zahl der Nummern weit überbieten.

Die Alten haben uns neben so vielen anderen Erkenntnissen auch die vorweggenommen, daß saure und scharfe Speisen Appetit machen. So wie wir also heute unsere Suppe pfeffern oder gar vor der Suppe Austern oder Kaviar mit Zitrone oder eine schwedische Schüssel, eine russische Sakuska geben, so bestand jedes Entree — deutsch „Voressen“ — in Rom regelmäßig aus solchen Gerichten wie Melone in Essig und Pfeffer, Latuk (besonders bekömmlich), sauren Gurken (das Ideal des Kaisers Tiber), ferner Oliven, Artischocken, Champignons, Sardinen, Salzfisch; aber auch Austern und anderen Muscheltieren. Der Austernpark des Lucriner Sees war berühmt durch Jahrhunderte. Dazu kamen dann bei glänzenderen[S. 33] Festen noch leichtere Fleischspeisen, dampfende Würste, ein warmer Fischgang wie Muränen, Weindrosseln, Feigenschnepfen, Hühnerpasteten. Froschkeulen dagegen fehlen noch, wie man sieht; ebenso fehlt noch die Schildkröte.

Soviel von der Speisenfolge, die an Umfang und an erlesener Mannigfaltigkeit es wohl mit unseren besten aufnehmen konnte. Ja, für den edlen Römer war es oft eingestandenermaßen eine heiße Arbeit, sich hindurchzuessen, und er verschmähte nicht, auf ausdrücklichen Rat der griechischen Ärzte hin, während[41] oder doch nach der Tischzeit sich durch Medikamente zu erleichtern, deren vulkanische Wirkung uns allerdings durchaus nicht ästhetisch erscheint. Man hatte eben damals weder Kaffee noch Liköre, womit wir heute dem überlasteten Magen zu Hilfe kommen. Hämisch sagt daher Seneca: vomunt ut edant, edunt ut vomant[42]. Übrigens fehlt es bei uns nicht an Leuten, die, um im Schlemmen fortfahren zu können, rasch etwas Natron nehmen. Bei den Römern dauerte ein großes Gesellschaftsessen nun aber sehr lange, bis 7, ja 8 Uhr; während des Essens wurden die Kandelaber mit Licht versehen. Der Genuß verteilte sich also auf gut drei Stunden; auch das war ein Umstand, der dem Magen seine Arbeit erleichterte. Nur steigerte sich leider die Hitze bei den qualmenden Lampen schließlich bis ins Unerträgliche. Ein vorsichtiger Herr wechselt daher während der cena neunmal das leichte Speisekleid zur ständigen Abkühlung; so gerät er nicht in Schweiß und braucht sich hernach auf dem Heimweg nicht zu erkälten[43]. Daher auch die vielen Salben und Parfüms, mit denen der Gastgeber die Tafelrunde zu erquicken für seine Pflicht hielt. Sie sollten offenbar vornehmlich dem üblen Geruch der offenen Öllampen entgegenwirken. Es gab aber auch sonderbare Käuze, bei denen man nicht satt wurde und die sich begnügten, ihre Gäste in solche Wohlgerüche einzuhüllen. Martial singt einmal:

Wir haben uns aber schwer gegen Geist und Geschmack des römischen Gastgebers versündigt, indem wir so lang und breit über seine Speisen reden. Zur Ehre jener sogenannten römischen Schlemmer sei es hervorgehoben, daß man in guter Gesellschaft über das Essen grundsätzlich nicht sprach. Wer dies tut, wie Nasidienus bei Horaz, macht sich damit nur lächerlich. Mäcenas geht wegen solcher Gespräche entrüstet vom Tisch. Man wußte jene Raffinaden stillschweigend zu schätzen und sich auch sonst vortrefflich zu unterhalten. Ja, die lange Dauer der Mahlzeit erklärt sich vor allem aus den langen Pausen, die das Essen unterbrochen und in denen man ausschließlich des Weines und der Unterhaltung pflog.