The Project Gutenberg eBook of Les endormies, by Magali Boisnard

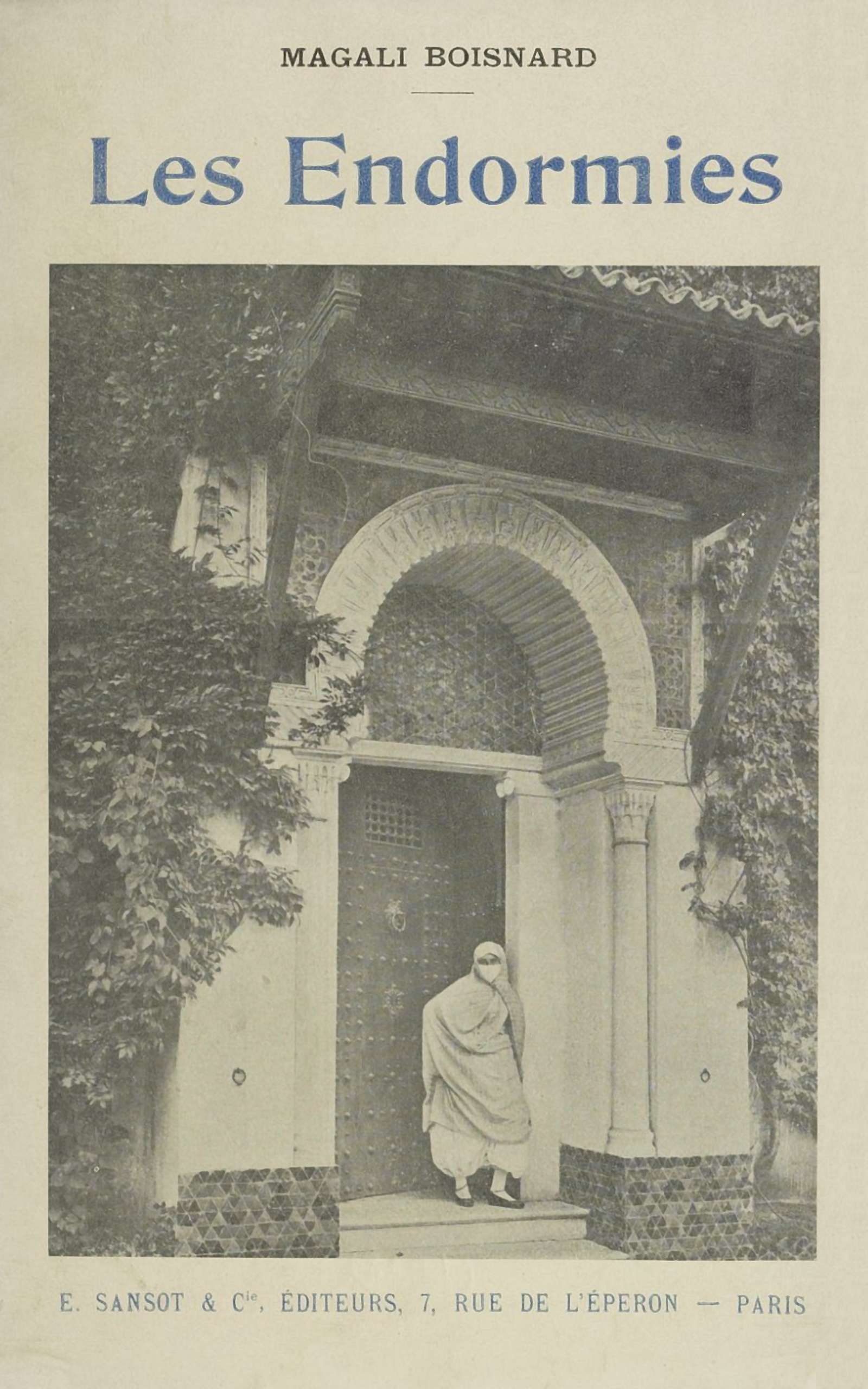

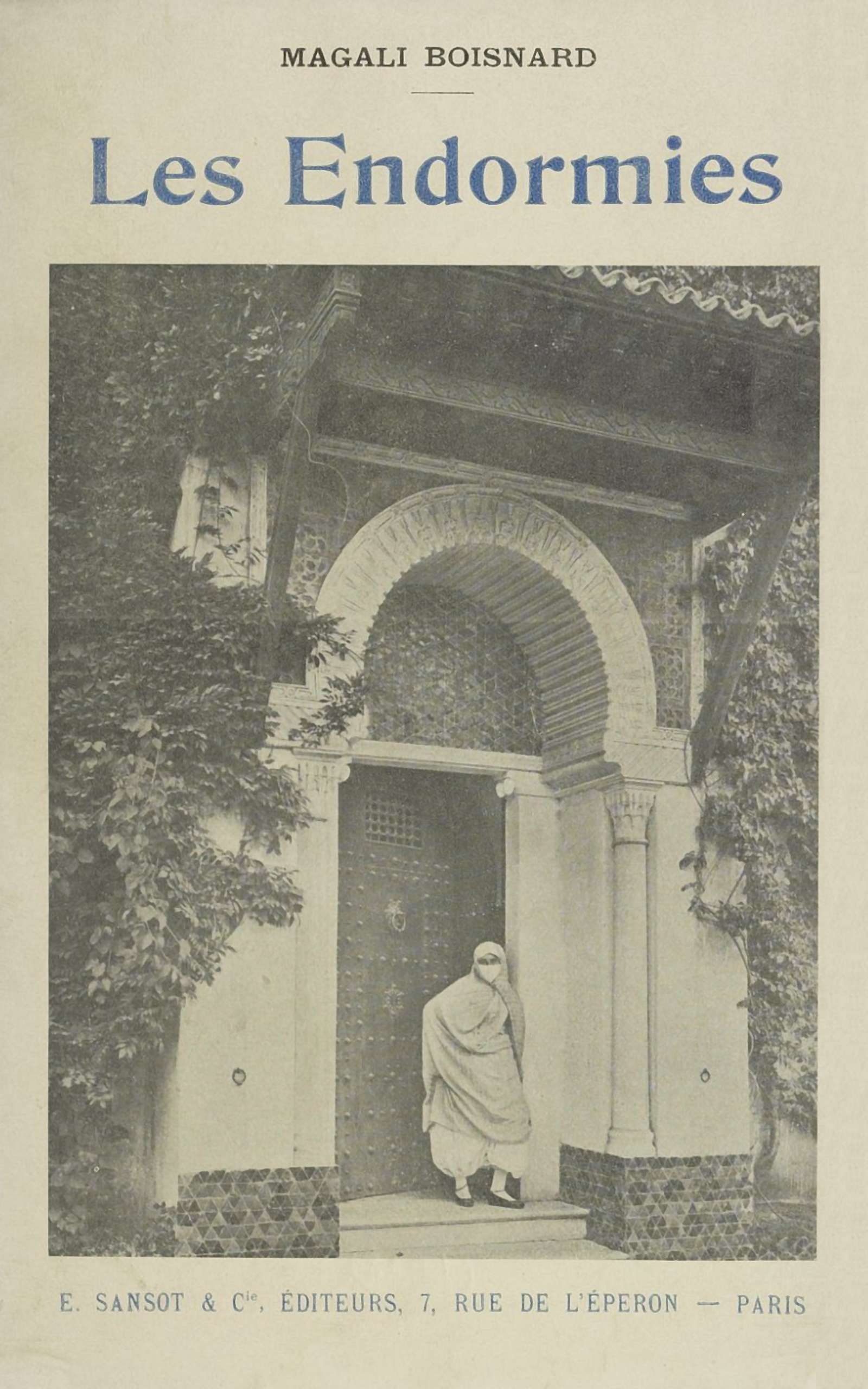

Title: Les endormies

Author: Magali Boisnard

Release Date: May 21, 2023 [eBook #70825]

Language: French

Produced by: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

MAGALI BOISNARD

Les Endormies

E. SANSOT & Cie, ÉDITEURS, 7, RUE DE L’ÉPERON — PARIS

BIBLIOTHÈQUE E. SANSOT & Cie, PARIS

AU

LECTEUR BÉNÉVOLE

L’AUTEUR ET LES ÉDITEURS

AVEC

LEUR SOUHAIT

QUE

DE CET OUVRAGE

LUI ADVIENNENT

GRAND AGRÉMENT

ET

BON PROFIT

EX-LIBRIS

Les Endormies

DU MÊME AUTEUR

La Vandale, roman, E. Sansot et Cie, éditeurs.

Rimes du Bled, poésies, éditions de la Revue Nord-Africaine, Alger.

Évangile, Georges Bridel, éditeur, Lausanne.

Djellali, nouvelle, Akhbar, Alger.

Kaïrouan et les Ruines d’Hadrumète, étude, Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord.

L’Aurès Barbare, études, Société de Géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord.

Biskra cosmopolite et Touggourt sauvage, étude, Société de Géographie commerciale de Paris, Section tunisienne.

MAGALI BOISNARD

PARIS

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE D’ÉDITION

E. SANSOT & Cie

7, RUE DE L’ÉPERON, 7

MCMIX

A L’AMI,

Au peintre qui possède la vérité des lumières, des sommets, des palmes vivantes, des saharas morts, des horizons d’Afrique et d’Islam,

A Maxime NOIRÉ

la sincérité de ce livre.

Je vous dirai ceci :

J’ai vu l’âme et le visage des Endormies sous les voiles musulmans. Je suis leur amie.

Les Endormies sont aussi des Enchantées dans l’esprit immobile et ancien, ardent et rétractile, séduisant, instinctif, logique et décevant de l’Islam féminin.

Je connais le foyer où cet Islam existe, l’intégrité de son ambiance retardataire, troublée à peine par un souffle d’Occident, jalousement défendue par les gardiennes de la tradition.

Enfant, j’ai vécu dans celui de la montagne. Ma prédilection, mon indépendance et le hasard de ma vie m’ont fait pénétrer tour à tour la tente et l’intimité de la maison arabe.

Ce livre est une suite de feuillets écrits jour après jour, dans la vérité des choses et des êtres qui sont vivants sous le masque du pseudonyme. Ceux dont je conte les fins et les agonies sont des morts d’hier.

Mon seul rôle fut celui du notateur fidèle qui déroule un fil léger pour relier les épisodes.

Nord-Africaine d’âme musulmane et de cœur gaulois, aux jardins cachés, aux vergers sauvages ou dans le steppe saharien, je n’ai rien inventé. Le destin m’a permis d’y cueillir les olives et les figues douces, les sanguines et les baies épineuses des cactus, les roses violentes sous les dattiers.

Les voici, à vous offertes, simplement, dans une corbeille d’alfa.

M. B.

O mes Frères, je vous investis d’une nouvelle noblesse : vous serez des semeurs de l’avenir.

Frédéric Nietzsche.

C’est un malheur, une perte irréparable qu’un enfant grandisse en dehors de sa vérité propre et qu’il échange son chant naturel contre une cantilène apprise.

Maurice Barrès.

A ses yeux, l’Islam n’était pas seulement une religion, mais tout un système d’organisation sociale, plus facile à concilier avec la civilisation qu’à supprimer ou à remplacer.

Charles Mismer.

« Enterrez la tradition avec la cendre des aïeux. Oubliez l’horizon ancestral et saluez celui que je vous montre. »

Dans l’orientale maison dont la féerie domine un coin d’Alger, une femme aux cheveux gris, au jeune sourire murmure :

— La douceur des blanches arabesques, la somme des patientes et tenaces songeries, tout le rêve enroulé au caprice des découpures du stuc, qui les dira ? Et qui dira l’art étrange des faïences mauresques et la séduction des choses dans l’atmosphère bleue !

Elle caresse une délicate portière aux arachnéennes broderies et transparente en sa finesse, plus transparente à cause de tant de jours passés qui filtrèrent à travers la trame.

Elle dit encore :

— Aux méandres du dessin, je voudrais suivre le fil des intrigues anciennes. Petites mains peintes qui brodèrent longtemps dans le clair-obscur du harem, mains de princesses, mains mortes, je me suis penchée rêveusement sur votre œuvre silencieuse et belle. Tout l’enchantement du poète des roses et le charme de l’habile conteuse sont là ; je relis…

— Combien vous aimez ces choses ! s’écrie Noura Le Gall. Deviendrai-je aussi orientale que vous, moi qui, dans ma famille, ai du sang de prince bédouin ?

— Il n’y a pas deux manières d’être en pays d’Islam, Noura ; on est possédé par l’amour ou par la haine. Des expressions vulgaires déterminent les deux sentiments ; on est « arabophobe » ou « arabophile ». Ceux qui se déclarent « arabojustes » sont probablement ceux qui se définissent mal ou n’osent pas se prononcer.

— Pour moi, amie, j’arrive avec un cœur prêt à l’affection dévouée, mais rebelle à l’engoûment ou à l’inimitié irraisonnée. Je viens accomplir une œuvre de fraternité, de relèvement près de nos sœurs musulmanes. C’était le souhait de mon oncle et j’avais déjà résolu la réalisation avant la mort de celui qui fut mon éducateur.

Elle parle de ce colonel Le Gall que l’Amie a connu au temps où, jeune officier, il ramenait une petite épouse du désert. Il éleva Noura, orpheline, lui imprimant ses idées et poussant le désir d’action de cette vigoureuse jeunesse vers un beau but : le parachèvement de notre conquête nord-africaine par l’assimilation du peuple vaincu. Fort de la preuve qu’était sa femme merveilleusement civilisée, à l’exemple d’un Turc clairvoyant, il affirmait : « — L’Islam a été pendant des siècles, dans son milieu, un instrument de progrès. Souvenons-nous des foyers lumineux que furent Bagdad, le Caire et Cordoue. Aujourd’hui, c’est une horloge arrêtée qu’il s’agit de remettre à l’heure. Nous commencerons par la petite montre de femme, achevait le colonel. Certainement et pour des raisons multiples, les autres se régleront sur elle. »

Il était mort laissant à Noura cette mission et sa foi dans les perfectionnements nécessaires, successifs, des êtres et des races.

Noura libre, maîtresse d’elle-même et de quelque fortune était en Algérie pour accomplir ce vœu.

Sa tante Le Gall l’avait nommée Noura, — lumière. —

— C’est parce que je devais éclairer celles qui sont dans l’ombre. Il y a de la prédestination dans mon cas, disait la jeune fille.

Son impatience était grande de se trouver en contact avec ce monde islamique dont elle n’avait pu étudier qu’à distance la langue, les mœurs, le passé et la vie présente. Pourtant, déjà elle concluait :

— L’Islam stationnaire, — celui du Maroc par exemple, est resté moyen-âgeux ; c’est l’Islam obstiné. Mais il y a un Islam déclinant qui retourne à la primordiale obscurité : c’est celui que nous avons soumis.

Elle répète cela et quelqu’un survient, un familier de la maison qui répond :

— Vous dites bien, ô Noura, et cet Islam je veux aussi le relever ; car c’est un malade qui peut guérir.

— Comment ? interrogea l’Amie.

— En ouvrant des écoles pour une instruction islamique à laquelle s’adapteront nos sciences modernes. Le mouvement nationaliste en Egypte rallume le flambeau du Caire. Nous approuvons sa flamme. Nous arracherons le malade à sa léthargie ; il y est resté trop longtemps et l’erreur est venue, — je répète un mot de Mismer, — l’erreur est venue de ce que l’immobilité apparente de l’Islamisme a été prise pour de l’impuissance. Mes écoles seront aussi féminines que masculines. On y prouvera entre autres choses l’absurdité de croire que Mahomet séquestra les femmes. Il leur devait beaucoup : il témoigna sa reconnaissance en élargissant et en protégeant leur sort. Il fut un civilisateur pour tout le peuple et un sauveur pour ces générations de petites filles que les anté-islamiques enterraient vivantes. Mes professeurs auront pour mission de tuer les préjugés, de provoquer des émules de Safïa, la poétesse, qui chantait ses strophes à Cordoue, de Lobna, docte en science, de Fatma, la bibliophile, de Mériem, maîtresse d’érudition, d’Euldjïa et d’Oum-Hani, les combattantes. Ils enseigneront la vérité du Koran. Pour qu’une société subsiste, il faut que les femmes soient de moitié dans l’action générale. Nous rappellerons aux Musulmanes contemporaines les actes de leurs aïeules lettrées, diplomates, savantes ou guerrières. Nous susciterons en elles l’ambition d’un retour des temps célèbres !

— Ah ! fait Noura, vous êtes plus conservateur qu’évolutionniste. Vous voulez retrouver et éterniser un Moyen-Age à peine rajeuni par quelques nouvelles formules scientifiques qui ne lui ôteront rien du somptueux de ses draps d’or, de l’éclat des armes damasquinées et du son des mandores. Vous êtes une sorte de Mahdi, le moul-es-saa[1], celui qui doit venir pour rendre aux Musulmans leurs anciennes gloires et prendre une revanche sur les Infidèles. Ouvrez votre école ; la mienne sera différente. Lentement, graduellement, elle prétend faire évoluer l’Islam, — féminin surtout, — vers notre conception de la vie. Vous êtes pour la renaissance d’une vieille civilisation ; je suis pour l’acceptation d’une civilisation neuve.

[1] Maître de l’heure.

— C’est vouloir beaucoup, trop peut-être. Cependant, j’aime votre foi en la bonté de votre effort.

— Noura est une volonté qui s’aggrave d’entêtement, dit l’Amie. C’est une forte. Il est possible qu’elle atteigne son but.

La jeune fille souriait, le front haut, illuminé de certitude.

— Je veux dès aujourd’hui entrevoir celles que je dois initier. Mon amie, vous avez promis d’être mon premier guide. Allons.

Elle coiffait ses lourds cheveux d’un chapeau de style sévère et simple.

Et l’Amie proposait au Mahdi :

— Voulez-vous nous accompagner jusqu’au seuil des portes défendues ?

Ils traversaient l’atrium mauresque au velarium blanc. Dans une salle claire, des fillettes indigènes s’appliquaient à perpétuer la tradition des brodeuses de jadis. Elles saluaient leur maîtresse, la « Mâlema », qui leur apprenait l’art de retrouver le jeu des broderies sur l’étamine et la soie. Les doigts s’escrimaient au dessin fantasque et régulier, des doigts courts et fins, aux ongles bombés.

La Mâlema soupira :

— En vérité, Noura, je ne souhaite pas que ces petites créatures, jolies comme des statuettes païennes, deviennent jamais des ressemblances de nos gravures de mode illustrée.

— Elles pourront devenir des ressemblances d’une autre forme de la femme moderne.

— La femme moderne ! Un essai de mélanges et de combinaisons.

— Le résultat est proche de la perfection. C’est une force et une beauté dont la force peut être la beauté, mais dont la seule beauté n’est pas la force.

Ils avaient franchi la porte de vieux bois, clouté de bronze et descendaient des degrés ensoleillés sur quoi penchait l’ombre d’un laurier-rose. La jeune fille reprit :

— Le temps est loin où, perdues dans les plis des robes maternelles, nous n’avions d’autre intérêt dans la vie que l’attente passive ou doucement inquiète du nécessaire mari. Aujourd’hui, nous sommes libres de penser et d’agir selon notre individualité respective. Je ne vous parle pas de celles qui s’acharnent à de ridicules revendications ou s’insurgent contre des choses qui sont la raison d’exister et les conditions d’harmonie de l’Univers. Telle que je l’approuve, la vraie femme ne doit pas, sous un vain prétexte d’indépendance, se détourner de son devoir d’épouse et de mère. Mais, au lieu d’attendre passivement l’heure de ce devoir, elle doit mettre ses années libres au service d’une idée, agir, lutter, le visage tourné vers le lendemain. Et c’est d’elle que pourront naître des hommes et des femmes, non des pantins et des poupées.

L’Amie souriait.

— Voilà bien l’emballement et la volonté de la jeunesse qui croit à la perfection possible !

Mais Noura se tournait vers leur compagnon et elle avait une joie à cause du brun regard du jeune homme, répondant à son interrogation muette. Cela fit qu’elle entendit à peine les paroles mélancoliques de la Mâlema.

— Toute réalisation est une diminution du rêve. Tout accomplissement est la mort du plus beau désir… Moi aussi j’ai voulu une œuvre ; elle n’est pas selon mon vouloir. Je ne peux donner à mes élèves qu’un préservatif contre une misère éventuelle, un secours contre l’oisiveté périlleuse de plus tard. Enfant, puissiez-vous accomplir davantage.

Noura prononça ardemment :

— Je veux me donner toute à cette tâche de provoquer un éveil au foyer arabe, par l’enfant, la jeune fille, la femme. Vieil Islam, tes petites filles feront acte d’annonciatrices en leur exemple efficace, tes petites filles que j’instruirai dans la ferveur de mes élans et de mes enthousiasmes.

Et ce fut la voix persuasive de celui qui marchait près d’elle :

— Vos élans, vos enthousiasmes, c’est l’esprit intérieur, l’intelligence de la vie qui vous prend sur sa grande aile et qui vous porte sur la montagne pour vous montrer les royaumes de la terre. Et vous êtes riche et enivrée de ce spectacle, élue par votre don, capable de goûter le sel de toutes les joies et de toutes les larmes.

Les hauts quartiers de la vieille cité maure, espagnole et turque.

Des ruelles imprévues, déclives ou remontantes, inimaginées en la cité neuve et franque. Ruelles équivoques, aux murs bleus, souillés, aux pavés inégaux qui font penser au lit d’un torrent desséché, aux portes basses, closes ou invitantes, fleuries de prostituées andalouses ou musulmanes.

Au creux des profondes impasses, les murs sont lépreux et nus, troués d’un soupirail louche, sinistre pour les yeux étrangers. Des corniches mi-ruinées, des saillies de pierre et de bois pourri nourrissent la végétation rachitique d’une herbe triste.

Des pans de ciel apparaissent, bizarres par l’inattendu, après les ténèbres moites ou le demi-jour des voûtes. Ciel léger entre l’attouchement irrégulier des balcons murés et penchés, comme prêts à choir avec le fantaisiste soutien de leurs « quouâthan », les petites poutres rondes. Ils ajoutent à toute l’allure titubante des anciens logis.

Quand un peu de soleil tâtonne jusqu’aux pavés visqueux, les choses s’effarent de cette intrusion dans l’humide et nauséabonde pénombre.

Mais toute une originale et merveilleuse poésie vit et chante au cœur des vieux quartiers. Elle est dans les cafés maures aux habitués bavards ou pensifs, dans la boutique des enlumineurs, peintres de coffres et d’étagères, de maïdas et de derboukas[2]. Ils voisinent avec les bruyants marteleurs de cuir fauve et rouge ; avec ces Syriens rusés qui incrustent les bois précieux de nacre blanche ou blonde : avec ceux qui sont habiles à manier la lime en forme d’archet, tandis qu’un engrenage primitif met en mouvement de petites roues vertigineuses, pour tourner et polir la corne noire. C’est la corne dure qui devient les bagues et les bracelets de celles qui n’ont point d’or ni d’argent.

[2] La maïda est une petite table ronde et basse, la derbouka un tambourin en forme d’amphore.

Dans le fond sombre d’une cellule, la face ivoirine d’un taleb[3] émerge, s’absorbe sur des feuillets épais, manuscrits à l’ancre brune, alternée d’encre verte, jaune et rouge ; les commentaires du Koran tracés par le fin calame de roseau d’un lettré de la Mekke.

[3] Lettré.

Et ce sont encore les échoppes où les Marocains et les Soudanais découpent et brodent l’odorant « filali »[4], pour les harnais des étalons de guerre et de fantasia, les bottes rouges des chefs, les coussins où se plaît le repos des femmes.

[4] Cuir rouge et souple.

Des ânes montent et descendent chargés de sacs de céréales ou de couffins débordants de légumes. Des porteurs d’eau, la cruche de cuivre à l’épaule, font retentir l’anneau de fer des portes. Le froc suintant d’un marchand d’huile, effleure les passants. Des Musulmanes circulent pour des achats et des visites, avec un visage uniforme, le visage du voile d’épaisse mousseline blanche qu’éclaire le regard anonyme, provocateur ou langoureux des yeux ombrés. Le cliquetis des anneaux d’argent se mêle au craquement de chaussures neuves dont le vernis luit.

Et des hommes, assis sur les larges bancs des cafés, ou errant en quête d’aventures, invectivent des enfants qui se bousculent avec des chiens rageurs, des chats en fuite…

Noura et son amie s’arrêtèrent devant une porte basse. Leur compagnon les quittait.

Sur les deux femmes, une cordelette tirée par un poids de pierre referma la porte entr’ouverte.

Des escaliers sinuaient dans l’ombre. Sous le rectangle d’une meurtrière, dans un trou lugubre comme un in-pace, on distinguait une créature accroupie, roulant dans un plat noir une farine grise.

— Une abandonnée, expliqua la Mâlema. Sa cellule est trop étroite pour qu’elle puisse complètement s’y étendre.

Les escaliers gravis, elles furent dans une chambre lumineuse. Deux veuves l’habitaient. Anciennes élèves de l’Amie, elles vivaient en brodant des carrés d’étamine, sans valeur grande et qui plaisaient aux touristes Anglais et Teutons.

Elles accueillirent Noura d’une amabilité à fleur de lèvre, peu communicative, à peine curieuse. Cependant elles aimèrent l’entendre parler leur langue et la questionnèrent sur son pays, légèrement, sans envie de le mieux connaître, satisfaites de leur horizon blanc et bleu sur la ville et la mer, à travers la fenêtre taillée en ogive.

Elles trouvaient Noura très belle à cause de ses yeux gris sous les cheveux sombres.

— N’est-elle pas mariée ? disaient-elles. Et pourquoi ? Les jours après les jours prennent doucement sa beauté. Elle les laisse voler des joies à celui qu’elle aimera.

Noura devait entendre souvent exprimer cette pensée ; car, en Islam d’Afrique il n’est qu’un devoir féminin, l’amour, et celle qui le néglige ou s’en détourne est coupable ou folle.

Les femmes s’entretenaient avec la Mâlema ; mais on sentait dans leur causerie une sorte de retenue qui provenait de la présence de Noura. Leurs paroles étaient lentes et douces d’affectueuses métaphores.

— Elles vous aiment, remarquait la jeune fille.

— Autant qu’elles peuvent aimer et il y a longtemps qu’elles me considèrent comme étant presque des leurs.

— Vous avez fait beaucoup pour elles.

— Ce que j’ai pu.

— Oh ! modeste ! Nous savons quelle philanthrope double l’artiste que vous êtes. Votre récompense, c’est de voir votre zèle et votre mérite compris désormais. Vous avez et vous aurez des émules. Les temps sont propices pour toutes les bonnes initiatives humanitaires. Les préjugés de races disparaissent. C’est là le règne de la raison éclairée et le gouvernement algérien lui-même veut que le barbare puisse s’élever jusqu’au civilisé et le vaincu fraterniser avec le vainqueur.

— C’est la meilleure récompense, Noura, cet acheminement vers l’abolition des inimitiés, vers l’amour réciproque des peuples, cette possibilité pour tous de prendre part au banquet d’une vie plus saine et plus large. Une générosité d’âme se généralise dans la multitude et tend à vouloir atténuer toutes les misères, les injustices ou les erreurs commises par la destinée sur un trop grand nombre d’êtres. Le simple geste d’instruire les mains des petites brodeuses, des tisseuses de tapis, des petits peintres de céramiques, ce simple geste suffit pour prouver à la foule musulmane qu’elle est notre sœur, que nous l’aimons, que nous voulons son bien. Et le salaire, si modique qu’il soit, suffit pour éviter bien des douleurs.

— Après l’éducation des doigts viendra celle de l’esprit, dit Noura. Nos Algériens suivront l’exemple des Tunisiens. Leur mentalité s’avivera. Au lieu de silhouettes contemplatives, nous verrons en eux des créatures agissantes. Réjouissons-nous pour l’avenir.

Elles prirent congé des deux femmes indifférentes à l’enthousiasme de la jeune fille.

— Restez avec la paix.

L’Amie conduisit Noura dans d’autres logis. L’ombre de ces retraites embaumées de benjoin, bruissantes de bijoux et de murmures arabes était envahie par de laids et discordants emprunts faits au luxe hétéroclite de notre civilisation ; des armoires à glace, des lits anglais, des glaces dorées, des consoles Empire et tout un ameublement, style Louis XV, incrusté de nacre syrienne.

— Les premiers pas vers l’assimilation, soulignait l’Amie avec une ironie triste.

Elles pénétrèrent dans la demeure d’une noble famille où régnait le culte des ancêtres puissants autrefois, et celui de l’émir des émirs, Abd-el-Kader. Le chef de la maison était malade, gravement, et, en signe de chagrin les meubles pompeux étaient voilés d’étoffes blanches. Les sympathies musulmanes s’affirmaient par d’innombrables visites. Dans la salle des hôtes féminins, plusieurs femmes avaient déjà pris place sur d’étroits matelas et des coussins.

Dès l’entrée, Noura vit une superbe figure. C’était une femme vieille, hautaine et coquette dans le large étalement du pantalon turc. Sous un foulard de soie turquoise, ses cheveux teints de henna flambaient. On sentait qu’elle n’avait pas cessé d’être belle et admirée. Ses longs yeux verdâtres exprimaient une volupté fine, inachevée.

Seule, parmi le groupe, elle dédaigna les deux visiteuses d’une autre race. Son mépris ne se traduisait ni par mots ni par gestes, mais son regard reposait obstinément sur les colonnes de marbre noir de la cour. Il évitait les étrangères comme on évite une chose désagréable qu’il faut oublier puisqu’on ne peut la détruire.

Noura, intuitive perçut cette hostilité.

La Mâlema présentait la jeune fille.

— C’est une nièce de Fatime, fille de Bou-Halim, prince et agha, au delà des montagnes du Djebel-Amour. Fatime est noble, de lignée illustre et religieuse. Elle a été mariée avec un colonel français. Voici Noura Le Gall, mon amie.

L’accueil se fit chaleureux, d’égales à égale. Mais la vieille beauté ne changea pas d’attitude parce que la tante de Noura avait commis un péché, renié les devoirs de son rang et de sa foi en épousant un infidèle malgré la défense que le Koran fait aux filles d’Allah.

Une jeune femme s’assit près de Noura. Et ce furent des questions. Sa tante avait-elle été heureuse ? Etait-elle restée musulmane ? Préférait-elle la France à son pays ? Et combien de cavaliers avait l’agha Bou-Halim ? Les réponses alternaient. Fatime Le Gall avait été heureuse dans l’amour et la paix sous le toit de son mari. Sa religion reconnaissait toujours Allah et elle parlait du Djebel-Amour, des champs d’alfa, de l’horizon de sa jeunesse sans regret et sans désir. Le goum de Bou-Halim était nombreux. Sa fille se souvenait des fantasias des cavaliers, mais leur préférait le galop du cheval de son époux.

La jeune femme dit naïvement :

— Si ta tante vient une fois, tu la conduiras ici pour que nous la voyions.

Elle était curieuse de cette princesse du Sud apprivoisée à l’exil.

Une des visiteuses fit cette supposition :

— Elle doit ressembler à la femme du commandant que j’ai connue. Elle voulait si bien faire croire à son mari qu’elle était devenue française qu’elle ne daignait plus regarder les Musulmans.

Du café circula dans de fines tasses pointillées d’or ; puis, une confiture de pétales de fleurs d’oranger.

Des saluts répétés accueillirent de nouvelles venues. Noura et la Mâlema se retirèrent et se retrouvèrent dans le caprice des ruelles.

La jeune fille résumait ses impressions premières.

Elle souffrait un peu d’avoir, à la faveur de ce simple effleurement d’un monde à conquérir, compris le silencieux dédain, l’amabilité superficielle, comme une forme polie de l’indifférence ou d’un intime et irréductible éloignement.

— Ces femmes sont intimidantes, dit-elle. Elles ne se livrent pas. Elles semblent spontanées et restent bardées de dissimulation.

— C’est assez exact. Elles n’ont le plus souvent qu’une apparence de confiance affable et des retraites brusques de chats indépendants qu’on caresserait à rebrousse-poils.

— Elles comprennent mal l’expression de notre sympathie. Même si notre geste leur plaît, elles se défendent, dirait-on, de l’accepter entièrement. Pour les émouvoir et les prendre, il faudra…

— Beaucoup de tact, de souplesse et de fermeté. Vous saurez agir ainsi, car vous avez un sens très net et très aigu des caractères, un pouvoir d’impressions promptes et subtiles. Le danger sera si ces qualités sont dominées en vous par l’enthousiasme trop grand de l’œuvre entreprise. Il est imprudent de ne considérer que le but ; on ne voit ni n’évite les accidents du chemin.

Devant l’antre d’un forgeron Kabyle, un chacal édenté et nostalgique risqua un glapissement qui grelottait, peureux, une plainte vers le maquis natal où mouraient les bœufs et les chèvres, où l’hyène hoquetait la nuit.

Noura posa ses doigts sur la rude fourrure. Le chacal frissonna, méfiant, et se réfugia dans l’obscurité.

— Voilà ! fit la jeune fille répondant à sa pensée. Mais, avec le temps, on apprivoiserait le chacal…

— A quelle croisade dévouez-vous votre jeunesse et qu’allez-vous prêcher ? demande Claude Hervis, le sculpteur vagabond, plus épris de nomadisme que de labeur.

— L’Émancipation de la Musulmane, répond Noura.

— Pourquoi ? Que lui apportez-vous de préférable à ce qu’elle possède de par l’héritage et la leçon de ses grand-mères ?

— La liberté de l’action, l’élargissement et la clarté de la pensée, la faculté de transformer l’existence végétative en vie active.

— L’objet de votre sollicitude voudra-t-il prendre le chemin indiqué ?

— J’y tâcherai.

— Votre but en somme est d’inoculer le poison du féminisme dans le sang arabe.

Noura relève son front volontaire qui s’appuyait aux faïences mauresques du salon de l’Amie.

Elle riposte :

— Je ne donnerai pas un poison, mais l’élixir d’une vie meilleure.

— Comment savez-vous qu’elle sera meilleure ? Elle ne peut l’être qu’en produisant plus de bonheur et le bonheur est la plus individuelle des questions.

— Le devoir social, c’est la recherche et l’application d’un bonheur commun. Et, malgré ses ennuis, puisque nous parlons de féminisme, l’émancipation de la femme obtient un succès en chacune de ses manifestations.

— Succès de curiosité, comme pour une chose anormale.

Le Mahdi, qui fume des cigarettes sur un divan, intervient.

— Succès de sympathie aussi, dit-il, parce que ces manifestations sont charmantes de juvénile audace, d’une hardiesse d’enfant gâtée, sûre de sa grâce et de son esprit. Et si la sympathie n’exclut pas la curiosité, c’est que tout le féminisme n’est pas encore passé dans les mœurs et qu’il n’a pas fini d’étonner les partisans de l’absolue suprématie masculine.

— Bien, fait Claude, rassurons-nous ; du moment où tout le féminisme sera accompli, imposé, connu, il n’y aura plus ni curiosité ni sympathie et le féminisme en mourra.

Noura souriait. Le sculpteur lui tend une gravure.

— Voyez cet Arabe tel un grand oiseau au repos sur ce rocher.

— Un oiseau ? Sa pose rappelle celle du Penseur.

— Oui, l’allégorie parfaite que fit Rodin de notre humanité convulsivement active, qui s’immobilise tout à coup et songe enfin devant ce que toute sa science, tout son effort, ne purent lui révéler : le lendemain de la mort.

— Elle a du moins trouvé un des secrets du bonheur dans la vie même, toute la vie abondante, énergique, puissamment vécue.

— Question de tempérament. Les satisfactions du contemplatif sont aussi du bonheur. Rapprochez l’œuvre statuaire, cette figure crispée par la tension cérébrale après le labeur des muscles, rapprochez-la du profil de mon Bédouin, tous nerfs détendus, lui, dans l’absolu repos des membres et de la pensée. Il a, celui-ci, la face adoratrice, béate de religion et de rêve immuables. Il est libre de responsabilités cruelles, abolies par le Mektoub.

— Je préfère celui-ci de Rodin.

— Il doit avoir raison, socialement, raille Claude. Mais avoir ainsi raison ne prouve pas qu’on soit heureux.

Une glycine à la floraison profuse étreint la fenêtre du salon turc ; elle l’étreint de ses bras gris enguirlandés de mauve.

Les vitraux sont ouverts sur un horizon marin.

Les angles des moucharabiehs dérobent de curieuses poteries. Des choses précieuses traînent sur les meubles d’art indigène : des étamines bises, d’élégance discrète, harmonieusement brodées de soie violette et pompeuse ; des tissus aux irretrouvables nuances, jonchés de roses ; des voiles poétiques ; des parures orfévrées.

Des chapelets de fleurs d’orange, éclairés d’un géranium s’accrochent aux étagères et se fanent langoureusement, dans la dispersion de leur parfum.

Claude Hervis reprend la parole.

— Je hais les choses rectilignes, déclare-t-il. C’est pourquoi je préfère un douar de gourbis et de tentes à un cube de pierre divisé en cellules et une melahfa[5] à un habit. Cette Afrique m’a pris par son soleil. Elle m’a pris aussi par l’inconsciente primitivité qu’elle garde.

[5] Draperie des femmes indigènes du sud et des Hauts-Plateaux.

— Hervis, fit le Mahdi, vous vivriez facilement d’exaltations de la terre et de la lumière. Cela est grave bien qu’il ne me déplaise pas de vous voir dans cette ferveur. Mais faut-il conseiller la prudence ? Vous m’en voudriez, comme vous m’en voulez de ne pas être toujours très exactement de votre avis, encore que nous ayons plusieurs idées communes.

La jeune fille dit gaîment :

— Nous voici trois âmes sincères possédées d’un même désir d’amélioration pour la race inférieure…

— … qui n’est que la race différente, remarque Claude Hervis.

— Nuance !

— Une nuance suffit pour empêcher l’harmonie de deux couleurs.

— Soit. D’entre vous, lequel triomphera, non seulement dans la race qui nous préoccupe, mais sur les autres concurrents ?

— J’espère que ce ne sera pas celui qui prêche la stérile immobilité ni le retour à l’ignorance initiale.

Le sculpteur répliqua au Mahdi :

— Et ce ne sera pas celui qui rêve un trop bel idéal, la pure logique des gestes humains et le recommencement de temps merveilleux qui sont définitivement révolus.

Noura s’écrie :

— Moi, je réussirai !

— Je n’augurerai point du succès ou de l’insuccès de votre tentative, dit l’artiste à la jeune fille. Elle est hardie. L’Islam féminin, secret, m’est aussi inconnu qu’à ce magazine faisant autorité qui, à propos de documents sur une France coloniale, reproduisait une effigie très parisienne, embobelinée de gaze avec cette suscription : femme Kabyle.

— La vraie Musulmane vous est restée l’énigme.

— Je ne trouve pas sans intérêt ce modèle mystérieux et vous voulez me le dépoétiser.

Ils demeuraient seuls pour poursuivre la discussion commencée et leurs paroles devenaient plus véhémentes.

— Je veux soulever le voile, enlever la peinture barbare qui fige dans l’expression ancienne le visage d’une jeune génération. Dans nos cités neuves et denses, un débris d’édifice antique persiste difficilement…

— On le détruit ou on le replâtre, deux sortes de disparitions.

— Au contact de notre progressive activité, d’un exemple contagieux, quelle que soit sa résistance, le peuple arabe n’existera plus longtemps intact.

— Vous le mettez en présence d’un dilemme grave : s’éteindre ou évoluer.

Un grand rêve fluait dans les yeux de Noura.

— Il évoluera pourvu que soit provoqué avec tact et conviction le mouvement nécessaire. Ses regards s’ouvriront à une nouvelle lumière, ses regards affaiblis dans le crépuscule de l’Islam.

Mais Claude jeta vigoureusement :

— Vous dites « crépuscule » comme vous avez dit « débris » tout à l’heure. Que savons-nous ? Plusieurs ont, depuis des années, proféré ce cri absurde : — « L’Islam se meurt ! L’Islam est mort !… » — Et l’Islam est vivant. Il possède cette supériorité sur les autres cultes : n’avoir point engendré de sceptiques. Où sont ceux de ses fils qui l’ont renié comme beaucoup d’entre nous l’ont fait de leurs croyances ? Où sont ceux qui, ayant paru le négliger momentanément ne lui sont pas revenus avec une âme plus ardente ? Et je vous dis qu’une révolution religieuse trouble nombre d’esprits européens, les pousse vers le théisme de l’Islam, d’un Islam dépouillé du charlatanisme, des commentateurs et des merabtin[6], un Islam dans toute sa simplicité et sa poésie originelles.

[6] Pluriel arabe de marabout.

— Est-ce à dire que nous tendons à déserter notre activité pour l’inertie ?

— Pas tout à fait. Le but de Mahomet ne fut jamais le complet asservissement au fatalisme, ni l’initiation aux sorcelleries. L’interprétation truquée pèche pour le bénéfice d’influence des interprètes. La plus claire et la plus précise des religions peut-elle se vanter d’avoir traversé les siècles sans s’obscurcir et se déformer aux éclaircissements des théologiens ?

Il poursuivit :

— La rhapsodie biblique chante le renoncement dans une incessante aspiration vers l’éternité. La mélopée Koranique rythme les joies terrestres et leur perpétuation dans l’au-delà. Lequel est le plus compréhensible et le plus humainement doux ? Pour aider à bien vivre la vie mortelle, le livre d’Allah, traduisant une pensée évangélique, dicte la résignation sereine devant l’inévitable. De là le mektoub dégénéré.

— Vous êtes musulman, affirma Noura.

— Non. Je rejette toutes les religions. Elles sont l’œuvre des hommes. En adopter une, ce serait condamner le principe essentiel de mon être qui, n’ayant ni dogmes ni formules, ni temples, ni saints, se sent près de son Créateur comme à la première aube du monde. Ma prédilection pour nos Arabes vient de ce que toute notre psychologie exaspérée et exaspérante, affichée dans nos sermons, nos discours, notre littérature, ne les émeuvent pas dans leur manière d’être et de croire. J’aime la logique de leur instinct, leur jubilation devant les vérités naïves et leur rire spontané, pareil à celui des enfants.

Il s’était levé, se penchait à la fenêtre. Le parfum de la glycine entrait. Le crépuscule était sur l’horizon…

Les yeux de Noura s’attachèrent aux broderies fragiles, éparses dans l’appartement. Elle pensa à voix haute :

— Les petites mains se sont émiettées. Les couleurs rares sont perdues. Malgré le désir des artistes et des poètes, le fatal crépuscule est sur l’Islam.

Mais Claude se reprit à parler dans la beauté sacrée des dernières lueurs du jour.

— Long sera le crépuscule ! C’est un jour encore vivace, atténué par la Fatalité, — je ne dis pas le fatalisme, et par la Résignation, — je n’entends pas la soumission.

— Fatalité et Résignation, souligna la jeune fille. La destinée d’une nation tiendrait dans ces deux mots…

Le sculpteur répétait lentement :

— Oui, le jour persiste, pâle près des jours d’antan, mais pas encore moribond. Ses reflets, pour diminués qu’ils soient, appartiennent à la même couleur fondamentale. Et j’admettrai plutôt l’éventualité d’une renaissance que celle d’une disparition.

— J’estime qu’il n’est plus de renaissance possible. L’Orient ne peut plus rien contre l’Occident : il est esclave. Quand la flamme autrefois brillante vacille, falote, c’est que l’huile est épuisée dans la lampe ancienne. A votre avis, le jour persiste ; mais nous devons arracher des esprits à ce jour terne dans lequel, engourdis, aveugles, ils glissent au sépulcre.

— Ah ! ce glissement vers la mort ! Combien se sont accoudés aux balcons de la vieille Europe pour voir finir ce peuple dont l’exode, depuis les frontières sarrasines fut un galop d’épopée légendaire. Ils se sont accoudés semblables à cette figure, — chimère ou démon, — posée à l’un des angles des tours de Notre-Dame. La figure est impressionnante, sinistre et railleuse avec ces cornes tronquées, ses ailes rigides, son menton pointu dans les paumes des mains longues. Depuis des siècles, cela, — qui est une idée, — s’accoude au balcon de pierre et regarde Paris. Un ricanement a laissé son reflet sur la face de granit ; c’était au temps où le démon comptait voir l’anéantissement de la Ville. Le rictus mue en une grimace étonnée, — l’effritement par les rafales et les pluies paracheva l’expression, — le démon est surpris de la survivance de ce Paris qu’il croyait devoir mourir sous les révolutions et les catastrophes. Ainsi s’étonneront ceux qui guettent la fin de l’Islam et qui jettent des clameurs d’épouvante pour un seul mot évoquant le spectre du Panislamisme…

Noura Le Gall allait quitter la maison amie pour une ville de l’Est, blanche au bord de la mer, encore, avec des horizons de montagnes frisées de chênes-liège, de collines historiques, de plaines gonflées de vignes et de céréales, de vallées dont les échos se souvenaient d’avoir retenti aux chants des Barbares, aux hymnes byzantins après le bruit des légions et des randonnées de Jugurtha. Des ponts romains incurvaient leurs arches sur ses rivières, et, sous l’ombre des oliviers millénaires, la terre était lourde de plusieurs passés fameux.

Noura avait choisi cette cité parce que nul zèle jusqu’alors ne s’y était soucié d’une mission française dans les milieux indigènes. Nul n’avait pris soin de ces vaincus dont le sort moral paraissait précaire, la mentalité déchue.

Ses discussions renouvelées avec Claude Hervis n’ôtaient rien à sa conviction plus ferme d’être contredite. Elle escomptait un avenir rémunérateur. Elle entendait battre les ailes déliées ou naissantes des petites émancipées dont l’intelligence serait un jardin pour ses semences et leur précieuse floraison. Mentalement elle organisait et déterminait son logis, le bercail d’un troupeau juvénile aux heures de leçons. Elle songeait aussi à détacher sa tante des landes bretonnes où la veuve restait à cause du souvenir ; elle souhaitait joindre à son influence le prestige de cette Musulmane assimilée ; un bel exemple.

La veille de son départ, elle rencontrait le sculpteur dans les rues arabes.

Il poussait une porte vétuste et grimaçante comme un visage trop ridé.

— Voulez-vous voir le lieu de repos d’un Islam intact, Noura ? Entrez…

… Étrange logis des morts après cette porte plus branlante et vieille, mais pareille en sa forme à celle du seuil des vivants. Saisissante obscurité du couloir mouillé, des marches visqueuses, puis, le jour élyséen sur la terre noire où les tombes décrépites affleurent.

Dans cette clarté propice aux mânes, un figuier étend l’ombre inutile de ses feuilles, étire la convulsion blafarde et désespérée de ses branches tordues traînant sur le sol. L’arbre séculaire est là comme l’unique chose vivante, après un âge qui s’en est allé. Il accomplit sa mission de poésie, fanée ou rajeunie suivant les saisons, sur cette mort cachée au cœur de la ville arabe isolée, — une mort très fière de sa dignité mélancolique, en l’étroite nécropole insoupçonnée.

Des pierres tumulaires sont encore debout. Aux places où s’effritèrent des visages, sous le sol humide et l’humus des feuilles tombées durant les hivers, de petites amphores d’argile perpétuent l’urne funéraire antique.

Les hautes murailles comme pétries d’ombre et de moisissure enclosent l’asile des princes défunts. Elles sont sourdes, épaisses, froides. A travers l’une d’elles, soudain, filtre une rumeur atténuée, comme un vague parler d’âmes… Et la rumeur semble s’éteindre, en murmure de dolente prière… Ce sont les voix des étudiants d’une zaouïa voisine.

Une vieille femme sort d’un cube de pierres et de chaux ternie où, avec elle, s’abritent un linceul et la civière des trépassés. Laveuse des morts et gardienne des sépultures, face à l’horizon de la Mekke, elle commence les rituelles prosternations…

Claude Hervis rêve contre le figuier sans âge. Son profil nerveux et contemplatif exprime la volupté d’une sensation poignante. Il connaît toute la violence de la magie qui, pour lui, émane de ce lieu. Noura la voit sourdre dans les yeux de l’artiste, les yeux qu’elle aime pour leur loyauté pensive. Et, s’exaltant, voulant rompre le charme, elle profère une invocation vibrante :

— O destin, le rire des hommes est suivi des larmes et du dernier sanglot. Mais il en est qui ne connaissent ni rires ni larmes. Ils sont pareils à cette lumière crépusculaire, trop pâle et douce qui nous environne, qui s’éternise et fait paraître lointaine la fin de tout… O Destin, garde-nous de cette lumière car nous désirons vivre passionnément. Qu’importe si la vie en est violente et courte ! Et nous préférons aux clartés blanches l’incendie du soleil, dût-il être suivi d’une nuit aussi prompte et sans étoiles !…

Le sculpteur saisit le bras de la jeune fille :

— Prenez garde ! votre préférence est comme un défi. Vous êtes une sacrilège. Dans cet asile de silence et de repos, vous criez aux fils de cette poussière : — « Enterrez la tradition avec la cendre des aïeux. Oubliez l’horizon ancestral et saluez celui que je vous montre ! » — Vous troublez l’immémoriale prière de cette vieille femme gardienne du sommeil, pour lui faire entendre que ses petites-filles ne lui ressembleront pas. O sacrilège, ne méritez-vous pas un châtiment ?

Noura se libère de l’étreinte et, la main tendue comme pour un serment :

— Je suis venue vers le sommeil et ses gardiennes. La nuit va s’achever ; que l’aurore soit ! Vous toutes les Endormies, que vos yeux s’ouvrent. Voici l’heure du réveil !…

… une atmosphère toujours pleine de désir latent ou d’amour satisfait.

… une âme féminine qui conçoit infiniment la joie des parfums d’encens et d’aromates, une âme librement asservie, avec une volupté animale, au rite primitif de l’amour humain.

Le cavalier imberbe qui galopait dans le soir, — un soir d’ocre et de sanguine, — s’arrêta aux premières tentes de la zmala.

Les chiens hurlaient contre lui. Des femmes se voilèrent qui portaient des draperies roses et des anneaux ciselés dans l’argent massif.

Un homme prononça les paroles de paix qui accueillent.

Le cavalier vint s’étendre devant la tente sultane, son cheval près de lui, rênes traînantes, selon la coutume des Sahariens.

La tente sultane ; un de ces vastes logis mobiles où s’abritent les hôtes, les maîtres, les épouses, les concubines, les enfants, les serviteurs libres et les esclaves. Celle du fils aîné du souverain de la tribu est brune aussi, rayée des mêmes couleurs blanches et rouges, mais plus basse. Une patriarcale et riche simplicité les enveloppe. Autour gravitent les tentes plus humbles des petits parents et des familles tributaires rangées sous la baraka (bénédiction maraboutique) de l’agha Bou-Halim. Et d’autres, nombreuses, augmentent la cité nomade ; celles des pâtres, des serfs rusés qui sollicitèrent et obtinrent la faveur de faire partie de la zmala, pour être exemptés de trop lourdes redevances et payer de leur travail.

Les horizons se décoloraient. L’ombre semblait sourdre de la terre…

Soudain éclata le braîment des ânes, le bêlement des chèvres grelotta. Les troupeaux revenaient du pâturage dans les champs d’alfa. Les femmes allèrent traire les femelles fécondes. Avec des appels gutturaux, les hommes galopaient des juments sans selle ni bride, pour rassembler les retardataires. Des chameliers proféraient le sifflement qui apaise et fait se coucher les dromadaires grognons. Par intervalles, entre tous les bruits montait l’aboiement rauque ou le hurlement prolongé d’un chien, le hennissement d’un étalon, le susurrement d’une voix qui fredonnait.

Scènes des soirs dans les champs encore hantés par des patriarches et des bergers. Halte prolongée en la poésie des premiers siècles. Douceur biblique des gestes et charme des silhouettes dans la beauté grave du paysage !…

Sur ce territoire, sur ces êtres et sur ces choses règne l’agha Bou-Halim dont la zïara, l’impôt koranique, est productive, le goum riche de cavaliers et les affiliés, nombreux tels les grains de sable, une multitude ; car Bou-Halim est deux fois seigneur, chef militaire et religieux, étant prince et marabout.

Bou-Halim règne sur le large horizon des champs d’alfa et sur lui règne la France qui, en échange d’une promesse de loyalisme, lui donna le burnous d’investiture et le titre d’agha.

Mais pour subvenir à l’existence dispendieuse du chef orgueilleux, à ses réceptions aux magnificences orientales et à ses vices européens, une légion de serfs et de vassaux végète misérable, écrasée sous le poids des redevances. Il est des jours où l’usurier ricane, où l’agha ne pourrait rien donner à un derouïche mendiant. Ces jours-là, au sommet de la tente sultane, la houppe de plumes d’autruche est remplacée par du poil de chèvre…

D’une âme contemplative, le petit cavalier savourait la douceur du jour finissant. Et c’était un cavalier pauvre, avec des vêtements usés, des chaussures grossières, un pantalon turc et le turban des nomades.

Il alluma une cigarette et fuma, voluptueusement.

— Le salut sur toi, ô cavalier…

— Et sur toi le salut, petite fille.

Il regardait l’enfant menue aux yeux curieux, déjà savants d’audaces, larges, dans l’ombre bleutée du kehoul mêlé de poudre de corail et de perles fines.

Elle s’assit dans la poussière. Contre elle se tenait un petit métis, en équilibre instable sur des jambes arquées.

— Ton nom ? demanda le cavalier à la fillette.

— Mouni. Et toi ?

— Si Mahmoud Saâdi.

— Si Mahmoud, as-tu jamais été riche ou les usuriers te prirent-ils ton bien ? Qu’as-tu fait de ton bernous ?

— Je l’ai donné à un meddah[7] sur la route.

[7] Poète-improvisateur, barde errant.

— O Si Mahmoud le généreux !… Et que veux-tu ? L’agha est loin d’ici, pour la zïara. Moi je suis la fille de l’agha.

— Sa fille, Mouni ? — Le petit cavalier examinait l’enfant. — Oui, vraiment, dans ta figure je reconnais les traits de Si Laïd, ton frère.

— Mon frère, l’aîné qui est marié !

— Je l’ai vu en Alger.

Il se souvenait.

Ce visage avec plus de finesse, de séduction jolie lui rappelait celui du jeune homme aux yeux cernés par les orgies franques après les débauches arabes. Même ovale, épiderme ambré, narines mobiles comme celles d’un cheval de race, tout ce visage hautain et passionné, avili chez Si Laïd, pur chez l’enfant aux prunelles faites de kehoul et de poussière de soleil.

Si Laïd…

Le produit d’une double influence orientale par naissance, occidentale par contact. Un tyran pour les humbles, un soumis obséquieux devant un maître, un brave, insensément téméraire du moment où éclate la voix de la guerre et que les chevaux galopent dans le vacarme des fusils. Un avide d’honneurs, d’argent, de rubans, hochets des grands enfants masculins. Il est vaniteux et coutumier de gestes prodigues pourvu que son luxe provoque des éblouissements et des jalousies. Sa générosité prend sa source dans son orgueil ; mais sa main ouverte aujourd’hui demain pèsera sur la maigre échine de ses tributaires.

Dans les réunions élégantes où il se montre, le bernous chamarré de croix, le long caftan de velours épais, impérialement améthyste ou grenat, rebrodé d’or, le haut turban des princes nomades, le haïk souple, les bottes rouges et le seroual[8] habillent sa silhouette mince qui paraît grande.

[8] Pantalon bouffant.

Les nuits de bal, des promesses répondent au regard langoureux ou au sourire impertinent de ce fils dégénéré des Grandes Tentes. Le bon exemple des Européens excite sa naturelle perversité. Sa séduction orientale s’aggrave d’un air romantique ou persifleur, étudié. En lui, la belle impassibilité, la fierté sereine de l’Arabe de sang bleu mue en affectation et en snobisme.

Il est de ceux qui disent :

— J’ai trop dansé, ce soir, je suis claqué ! Mais j’ai promis le dernier « pas des patineurs » à une chic petit’ femme. Alors…

De quelle colère gronderait le sculpteur Claude Hervis s’il entendait de telles paroles tomber de ces lèvres sahariennes ? Et comme il crierait à la France, à l’Europe en fringants habits noirs, en uniformes et en froufrous :

— Voilà votre ouvrage, continuez !…

Le grave, c’est que, malgré tout, Si Laïd n’est pas devenu rien qu’un fantoche sans cerveau, à l’exemple de ses jeunes instructeurs.

L’éducation simultanée du bernous et du collège lui fit une mentalité habile.

Si Laïd, impitoyable dans son domaine, insolent avec ses égaux, est flatteur insinuant, ambitieux avec ses vainqueurs et tous ceux qui peuvent distribuer la gloire ou la fortune. Il se déclare définitivement conquis par les dons, les caresses et les avantages de la civilisation. Les optimistes et les assimilateurs croient d’autant mieux à cette conversion qu’il semble faire fi des devoirs koraniques et raille volontiers son peuple.

— Ces sauvages et ces imbéciles ! dit-il en parlant de ses frères.

Mais il ne traduit pas l’intime murmure de sa pensée.

Il lui arrive, — résultat de son instruction, — d’être vaguement sincère, un instant, dans les heures d’effervescence et d’ivresse occidentale, ou d’affecter la sincérité, pour en obtenir récompense et se faire valoir près de ses modèles. Le calme revenu, la nécessité disparue, le mépris et les rancunes justifiées ou inexplicables, tout ce qu’il recèle dans le secret de son esprit, émergent, il est mûr pour les représailles et le fanatisme, dès que les temps seront là et que la victoire décisive n’aura plus à hésiter.

En attendant, sous une livrée de caïd ou d’agha, il sera l’être doublement mauvais, instruit et politique, haineux, vindicatif et mécréant sous le masque noblement religieux ou servile.

Que lui importent les vertus de la France ? Il a lu, il a vu, il en a touché tous les vices. On lui a permis de connaître ou de deviner même les plaies secrètes que son jugement et sa mémoire intéressés élargissent. Si, devant lui, on veut étendre un voile sur les plaies, il aide à disposer harmonieusement les plis et ricane intérieurement : — Nous savons tous ce qu’il y a dessous.

On lui dira que d’autres, que les siens sont pareils ou pires ; mais cela ne répare rien. Quels sont ceux qui s’avouent ou savent exactement la laideur et la gravité de l’ulcère sur leur propre corps ?…

Le petit cavalier pensif, murmurait :

— Tous les chefs marabouts et princes, ne ressemblent pas à Si Laïd. Il en est qui se gardent nobles, résignés, intègres. Mais pour posséder la fidélité fervente et définitive, l’estime entière de ceux-là, il faut être exempt de tout reproche. Or, le bien de l’un est sali ou détourné par le mal de l’autre. Et voyant le Chrétien s’ériger en modèle, le Musulman songe…

Une injure avait jailli de l’extrémité de la Grande Tente ouverte au levant. Mouni s’échappait du côté opposé, et le petit métis qui s’appuyait contre elle, roulait dans la poussière.

Un serviteur s’approcha de l’hôte venu au nom de Dieu.

— Si Mahmoud te salue, dit celui-ci.

— Eh bien, salut à toi, Si Mahmoud, répondit-il, familièrement. Tu veux manger ?

— Et dormir. Je partirai demain. Tu me prêteras un bernous de l’agha ; j’ai donné le mien.

— Ah ! Si Mahmoud, le possédé des esprits ! Entre dans la tente…

Seul dans le compartiment de la maison mobile où sont reçus les hôtes, Si Mahmoud apaise sa faim.

Des sièges européens pareils à des captifs ou à des intrus, des tapis de haute laine bien chez eux, des coussins à la trame régulière et serrée, tissés par les femmes du Djebel-Amour, meublent ce lieu. Un rideau le sépare d’un autre compartiment qu’il est interdit de voir. Contre le rideau pend l’omoplate d’un mouton tué pour la dernière fête sacrée de l’Aïd-el-Kebir. Une sourate protectrice est gravée sur l’os.

Dans la ténèbre, hors des rayons de la bougie allumée, une voix susurre, espiègle.

— Es-tu rassasié ? Louange à Dieu !

— Mouni…

— Chut !

Mouni surgit. La mimique expressive des yeux très grands, des doigts très petits indique la souple cloison.

— Chut ! Elles vont venir là, les quatre femmes et la négresse de mon père, et encore deux Amourïat[9] qui dansent à faire mourir les hommes de désir. Elles vont venir pour le sommeil. Parle doucement.

[9] Danseuses du Djebel Amour.

— Ta mère est avec elles ?

— Non, non. Tu ne sais pas. Ma mère est morte. C’est le poison peut-être. Qui sait !… Ma mère était blanche comme la neige ; c’était aussi la mère de Si Laïd. Mon père la préférait et dormait avec elle les soirs où les Amourïat ne dansaient pas. La négresse le dit.

— Tu l’aimais, ta mère ?

— Je ne sais pas. C’était autrefois. Elle est morte. Et une autre aussi est morte qui était vieille comme mon père, la mère de Fatime. Et Fatime est mariée avec un chrétien, un chef de soldats, en France. Je ne l’ai jamais vue. Maintenant, la préférée, c’est Defla. Mais Ferfouri est jalouse.

Le petit cavalier rêve.

— Pour toi, Mouni, quel destin voudrais-tu ? Celui de ta sœur Fatime, l’amour d’un Français ?

Elle étend ses bras bruns où les anneaux d’argent heurtent les cercles de corne noire et les serpents des orfèvres du Djebel-Amour.

— Puis-je désirer ou connaître ? Tout est l’affaire de Dieu. — Elle regarde l’hôte lourdement. — Tu est si jeune… Et tu galopais bien sur ton cheval fatigué…

Le petit cavalier sourit des yeux de l’enfant. Il sourit mystérieusement. Une douceur féminine émeut son visage. Il y a comme un regret, une gaîté et une pitié tendre dans ses prunelles. Il va répondre ; mais il préfère s’en aller silencieux.

Et le cavalier imberbe prend place près d’un feu de racines sèches, parmi les hommes qui fument en devisant.

Nuit sur les champs d’alfa.

Sous la tente sultane, dans la partie basse et enfumée où chaque négresse esclave a son foyer et ses ustensiles, des femmes veillent.

Ce sont les épouses du seigneur, la Soudanaise, concubine légitime, et les deux Amourïat qui séjournent à la zmala.

Il manque Defla. Elle est allée dormir avec Reïra, la compagne solitaire de Si Laïd. Et, tout à l’heure, Ferfouri a disparu très pâle.

Un feu brûle dans le sol creusé.

L’une des femmes allaite le dernier fils du maître, rejeton misérable du vieillard alcoolique.

Les vêtements souillés et vieux des femmes de Bou-Halim frôlent les brocarts et les soies des hétaïres. Leurs parures sont pauvres près de celles de ces idoles vivantes et peintes, lourdes d’offrandes passionnées. Mais les épouses ne sont pas jalouses des bijoux des danseuses, parce que peu furent donnés par l’agha, et ce ne sont pas là leurs égales. Sous les tentes, pourvu que soient également répartis les dons matériels plus que les faveurs conjugales nul sujet de dissentiment n’existe.

Or, Defla trop favorisée provoqua des plaintes. Elle eut de Bou-Halim des khelkhal d’or massif pour cercler ses chevilles grasses, une chaîne française trois fois enroulée autour de son cou, et un chapelet d’ambre, tandis que les autres ne recevaient qu’un rang de sultanis[10]. Pour que Defla perde le bénéfice des amoureuses générosités du vieil époux, il faut que celui-ci lui préfère une autre amoureuse.

[10] Sequins.

— Ferfouri la très jeune, a dit la Soudanaise dont les avis sont écoutés, et qui acquit une situation privilégiée pour avoir donné au maître un enfant dont les droits sont égaux à ceux des autres devant les lois.

Les femmes se penchèrent, anxieuses, guettant au dehors un bruit léger.

Dissimulée dans la pénombre, Mouni écoutait aussi.

Peu à peu, des servantes noires ou métisses, des concubines d’hier, quittaient leur sommeil, venaient se joindre au premier groupe. Des « kanouns »[11] pleins de braise où fumait du benjoin, circulaient parmi l’étrange aréopage. Sur des coffres violemment enluminés, des bougies brûlaient.

[11] Vases d’argile.

Une forme se coula par l’ouverture de la tente. Ferfouri…

Elle essuya la sueur de son front bombé.

— Hada ma kan, cela est tout.

Elle s’accroupit et, comme ayant froid étendit ses mains sur un kanoun. Elle sentait le cœur battant des autres, l’interrogation muette de leurs yeux. Alors, elle parla, vite :

— Je suis entrée dans la tente de Si Laïd. Elles dormaient. Une bougie fondait sur la table où sont les journaux français. Reïra était couchée dans le lit de fer noir où brille du cuivre, Defla sur le tapis… J’ai rampé comme un serpent. La cervelle du mort pesait dans ma main… Elles ne se sont pas réveillées… Je vous dis que je rampais comme le serpent !… Et j’ai glissé la cervelle sous le coussin où reposait la tête de Defla… Cela est tout…

Elle remit ses mains près de la braise.

Ce fut la voix de la Soudanaise :

— Louange à Dieu, Ferfouri ! Elle dort sur la chose immonde. Par le pouvoir du maléfice, son flanc devient stérile et sans joie, son pouvoir d’aimer est mort.

Celle qui allaitait souleva l’enfant pendu à sa mamelle oblongue.

— Avec Defla est la malédiction ! dit-elle. Vous savez la blancheur de sa peau. Quand l’enfant commença à vivre en moi, je priai : — « Par ta tête, ô Defla, laisse-moi boire ce verre d’eau au-dessus de ton visage, pour que mon enfant soit de ta couleur. » — Elle répondit : — « Fais selon ta pensée. » — Et dites-moi si mon fils est blanc !…

L’être simiesque cria. Elle le recoucha sur ses genoux.

La Soudanaise et Ferfouri échangèrent un regard. De sa poitrine, celle-ci tira un morceau de mousseline pris au turban de nuit de l’agha.

Et Ferfouri mima un désespoir. Ses yeux pleuraient, sa voix gémissait à cause de sa jeunesse sans amour… Et les femmes se lamentèrent sur le malheur de Ferfouri.

La Soudanaise qui savait tous les sortilèges déchira le lambeau de turban en sept lanières.

Il y eut un grand silence.

Elle apporta un vase de terre vernie plein de pétrole et sept piments rouges dans un vase de cuivre. Elle arracha la queue des piments, extirpa habilement les graines.

Cependant, Ferfouri et ses complices avaient noués les lanières à leurs orteils et, les roulant entre leurs doigts en avaient fait sept cordelettes. La Soudanaise prit les cordelettes, les graines de piment, du mounès, — qui est une sorte de résine, — et du djaoui, le benjoin. Elle jeta ces choses dans le pétrole, les retira, en remplit les sept fruits rouges transformés en récipients merveilleux. Elle les referma avec leur queue ; ils redevinrent tels des fruits intacts.

L’enfant pleurait. Sa mère lui mordit le bras. Il n’eut plus que des sanglots étouffés que rythmaient à contre-temps les gestes de l’Incantatrice.

Elle avait fait un trou au milieu du foyer et mis les sept piments dans le feu.

Les femmes balancèrent leur buste en de lentes salutations. Leurs bijoux accrochaient le reflet des braises et des bougies fondantes. Les visages impassibles aux paupières closes s’éclairaient de lueurs farouches, s’estompaient d’ombre où luisaient les dents des négresses suivant le mouvement de va-et-vient. Elles prononcèrent l’incantation dont les mots n’avaient pas de sens pour elles. Entre leurs lèvres serrées passa un sifflement mystérieux…

Et le feu brasilla et crépita bizarrement.

Ferfouri jeta un cri de triomphe.

— O Ferfouri l’heureuse, dit la Soudanaise, vois le cœur de Bou-Halim brûler d’amour pour toi…

En félicitant la petite épouse, l’une des danseuses soupire :

— Hélas ! Bou-Halim est loin d’ici.

Mais la Soudanaise sourit, car elle sait comment on aide les sorcelleries pour les rendre infaillibles.

Et les chiens hargnent… Un réveil brusque, en l’heure inaccoutumée, secoue la zmala. Parmi de dansantes lumières, c’est le retour imprévu de l’agha…

Il s’est étendu dans le lieu clos par les souples tentures.

Les servantes emportent le plateau et la tasse de café vide.

— O Ferfouri, disent-elles, notre seigneur te veut…

Seule devant la braise consumée, Mouni poudre son pied avec la cendre du sortilège et murmure :

— Ah ! Si Mahmoud, si tu étais revenu !…

Des cavaliers sont allés à la rencontre de Si Laïd là où voies ferrées et routes font place aux sentiers arabes.

Et les cavaliers s’étonnent parce que deux femmes vêtues de noir, à la mode chrétienne, accompagnent Si Laïd…

Quelle réminiscence brusque, quel désir impérieux avait saisi la veuve du colonel Le Gall au milieu de son deuil ?

Ce fut comme le réveil d’une puissance intime, d’un démon intérieur que la présence de l’époux avait rendu muet et immobile, que l’amour domptait, mais que la mort libérait soudain et qui secouait impérieusement ses chaînes brisées.

Tous ceux qui connaissaient Fatime Le Gall affirmaient avec son mari qu’elle avait définitivement oublié son esprit musulman. Elle était le modèle dont s’inspirait Noura pour l’œuvre future.

Et Fatime bent[12] Bou-Halim n’avait rien manifesté qui pût faire douter de son assimilation définitive, accomplie par la tendresse et les leçons du colonel. Mais, en cela, elle usait du parfait et presque inconscient talent de dissimulation qui lui venait de ses origines. En elle, silencieuse, persévérante et profonde vivait la souvenance, l’esprit du Sud, de la race et de l’Islam que rien, pas même sa volonté, ne pouvait détruire. Noura quittant la France, le dernier lien de velours tombait. L’âme musulmane de Fatime chantait l’allégresse d’une résurrection.

[12] Fille de…

Et à l’heure du départ de Noura pour la cité choisie, un avertissement bref retenait la jeune fille.

« J’ai besoin de soleil. Je veux revoir ma terre. J’arrive. »

Puis, dès le ponton du débarcadère, Madame Le Gall s’immobilisait devant un jeune homme ganté de gris, stick en main, fin bernous de Sousse relevé sur la veste dorée.

Avant de voir Noura, elle reconnaissait celui-ci, pour l’avoir souvent revu en France.

— Si Laïd, mon frère !

— Fatime, murmurait l’autre.

Le lendemain, la princesse du Sud voulait partir vers la zmala, revoir son père, les tentes familiales et l’horizon de son enfance. Noura l’accompagnait.

— Qu’il soit fait selon ton désir, ô Lella[13] Fatime, avait dit Si Laïd…

[13] Titre de respect, de déférence.

A sa nièce, Madame Le Gall expliqua les raisons de ce désir.

— Depuis ton départ, Noura, tout m’abandonnait à la détresse des larmes. Je n’avais pas voulu te suivre à cause des souvenirs que je voulais garder dans la maison, et ces souvenirs me devenaient hostiles. Les bruits familiers m’obsédaient comme des importuns et des inconnus, bruits de cloches au village ou sonnailles des troupeaux dans la lande. J’ouvrais les albums de ton oncle et je sanglotais sur les photographies de mon pays. Je me mettais à parler arabe ; je n’avais plus conscience des années écoulées, du changement subi ; je redevenais toute une fille des Grandes Tentes et j’écoutais dans mon cœur les murmures de là-bas. J’aurais donné toute la joie pour entendre une chanson du Djebel-Amour ou du Sahara…

Nous comprenons cela, ô Lella Fatime. Nous savons comment les nostalgies se tordent dans les nerfs et bondissent dans le sang. Nous savons la folie qui nous possède avec la souvenance, et comme nous voudrions casser les choses que nous ne pouvons plus aimer ; et comme nous voudrions marcher, oreilles sourdes, prunelles aveugles, dans le seul mirage de notre mémoire et de notre souhait ; et comme nous haïssons « aujourd’hui » parce que notre amour est trop grand pour « hier » révolu et pour « demain » que nous espérons.

Des formes impondérables peuplent notre atmosphère. Nous reconnaissons en nous un être d’autrefois, un revenant victorieux qui annule l’existence de la créature que nous devenions. Nous avons soif des premières eaux dont nous pensions avoir oublié le goût dans l’ivresse d’autres breuvages. Nous tendons les bras vers de lointaines terres où nous voudrions dormir encore, là où se retrouverait encore la première empreinte de notre sommeil juvénile et doux…

Si souvent, dans le brouillard, nous avons imploré un ancien soleil ! Si souvent nos fibres tendues, dans l’énervement de musiques complexes, nous avons appelé le vacarme des musiques barbares, le battement sauvage du tobol, le cri strident, aigre et prolongé de la raïta, le cri qui pénétrait dans notre chair, et le chant de la ghesbâ langoureuse, chalumeau des pâtres, qui, avec le djouak de fin roseau nous faisait pleurer d’amour.

Lella Fatime, âme bédouine transplantée, des âmes franques ont connu la nostalgie au souvenir d’inoubliables Afriques. Et nous savons ce poète qui scandait :

[14] Lucie Delarue-Mardrus.

Les voix européennes ne se taisant pas et nul accent souhaité ne s’élevant d’entre elles, Lella Fatime était partie, franchissant la mer pour cheminer par les voies et par les routes vers les monts abrupts et le désert.

A l’entrée des sentiers, aux champs d’alfa, les deux voyageuses montèrent des mules bâtées avec des tapis.

Madame Le Gall crut revivre sa jeunesse. Elle portait légèrement le poids des années qui se lisaient dans sa taille alourdie, ses traits placides, ses cheveux trop obstinément noirs et ses yeux embués dans leur cerne d’antimoine. Elle parlait français avec la voix chantante, les inflexions câlines des femmes arabes. Mais elle avait repris le langage ancestral pour deviser avec Si Laïd.

Elle se réjouissait de revoir son père qu’elle n’avait rencontré qu’une fois depuis son mariage. Dans une ville du pays breton, il avait vécu un exil momentané que le gouvernement lui imposait pendant que s’apaisait une effervescence constatée dans son aghalik.

Si Laïd avait des yeux de convoitise pour le charme sérieux de Noura, sa taille élancée et robuste, sa claire figure à la bouche volontaire.

Et Noura allait comme un semeur aux plaines ouvertes, avec l’espérance d’y laisser des germes féconds.

Les tentes mirent leurs points sombres dans l’étendue grise et blonde.

Prévenue par un message d’avant-garde, la zmala attendait l’arrivée. Les yous-yous stridèrent pour l’allégresse et la bienvenue.

Au seuil de la tente sultane, Bou-Halim bénit celle qui revenait… Il prononça de sa voix sacerdotale :

— Sois la bien accueillie, trois fois la bien accueillie, ô ma fille, toi et celle qui est avec toi.

Il se tourna vers la foule bédouine :

— Prenez des moutons et des chèvres dans mon troupeau. Tuez-les pour vous et vos familles. Que la zmala entière soit rassasiée, à cause du retour de Fatime.

La foule hurla un alléluïa guttural. Les égorgeurs se ruèrent sur les troupeaux. On entendit des bêlements désespérés et des râles au sourd murmure de la formule rituelle que proféraient les sacrificateurs.

— Bism Allah, au nom de Dieu !

Dans l’intimité de la tente, c’était la réunion familiale. L’agha présidait, figure immobile sous le turban de mousseline bise et de soie. L’expression ne livrait rien des sensations intérieures. Les yeux troubles étaient ceux d’un fumeur de kif et d’un ivrogne. Ils paraissaient éteints et ne sachant plus discerner que l’heure des prières dans l’exaltation ou l’évanouissement des clartés ; pourtant, ils savaient encore choisir parmi les danseuses du Djebel-Amour. Les doigts aristocratiques, aux ongles bombés étaient bien faits pour l’égrènement silencieux du chapelet, au geste machinal et doux, éternisé par l’accoutumance et la foi ; mais c’étaient aussi des doigts rapaces.

Il retenait Lella Fatime près de lui, l’interrogeait sans hâte, l’écoutant dire le deuil passé et la joie présente. Il répétait ce qu’il avait écrit à la nouvelle de la mort du colonel.

— La tombe d’un homme de bien est parfumée comme un jardin.

Noura s’entretenait avec un groupe où Defla et Ferfouri rutilaient, somptueuses à l’égal des Amourïat. Elles se caressaient comme deux amies très tendres et plaignaient Noura et Lella Fatime d’avoir des vêtements sans ampleur ni beauté. Mais elles les trouvaient riches de science pour les choses inouïes qu’elles avaient vues, dont elles avaient vécu et que Noura tentait d’expliquer après les interrogations multiples.

Idoles au cerveau étroit, primitives à la compréhension légère, inaptes à concevoir autre chose que les paysages familiers, les expressions millénaires, immuables, de leur monde ancien, elles définissaient mal les grandes cités cosmopolites, la mer, ce lac immense où les felouques pouvaient voyager pendant des jours et des jours sans voir la terre, et les maisons prodigieuses plus hautes que des palmiers et si vastes…

Elles écoutaient Noura comme on écoute une trop savante musique. Elles la regardaient comme une gravure étrange dont on ne pourrait fixer le sens. Ce qu’elle disait était une révélation, car les maris ou les fils qui connaissent les villes chrétiennes ne savent rien expliquer aux femmes. — « Elles ne comprennent pas, affirment-ils. » — Il arrive qu’on répète les propos d’un spahi ou d’un goumier, amants de passage. Mais peut-on tout croire ? Ils mentent pour séduire.

La Soudanaise enlaça la jeune fille en s’écriant :

— Tes villes magnifiques ne renferment-elles pas d’amoureux ou ceux-ci sont-ils privés de raison qu’ils laissent échapper une fille telle que toi ?…

Bou-Halim jeta un regard autour de lui.

— Mouni ? demanda-t-il. C’est une sœur que tu ne connais pas, Fatime.

On cherchait l’enfant et on la découvrit en compagnie d’autres fillettes, derrière la tente, s’exerçant aux déhanchements lascifs des Amourïat.

A l’appel de la Soudanaise, Mouni ne consentait à venir que vêtue de l’une des tuniques des danseuses. La Soudanaise approuva cette coquetterie. Et Mouni fit son apparition, étrange et jolie, dans les draperies amples qui cachaient ses pieds nus. D’êtres invisibles, les anneaux de ses chevilles tintaient mystérieusement. Une ceinture orfévrée glissait sur ses hanches minces. Sa gorge menue bombait sous les étoffes. Un collier de grains parfumés, à chacun de ses gestes exhalait les senteurs d’un jardin d’Orient.

Un suprême orgueil étincelait sur son visage ardent, attentif et passionné.

Elle baisa sa sœur aînée sur la bouche et sur le front, effleura de ses lèvres la main de Noura et s’accroupit aux pieds de Bou-Halim.

— O Mouni, tu es fraîche comme un fruit et brillante comme une étoile, dit la jeune fille.

— Je t’aime ! répondit Mouni.

« Où je suis, Amie ? Dans une cour intérieure tout ombre et lumière bleutée des murailles. La zmala patriarcale et barbare a quitté les champs d’alfa, — car le temps des grands pâturages est fini, — pour prendre ses quartiers, jusqu’à la saison prochaine, dans une petite bourgade aux maisons de pisé ; des huttes blondes et blanches.

« Je fais ici un sévère apprentissage que je ne compte pas prolonger indéfiniment.

« Avant de risquer mon premier geste d’éducatrice, et pour arriver à être « comprise », j’ai voulu d’abord « comprendre » ce monde d’hier. Sa réalité m’a surprise et son recul devant ma pensée à peine énoncée. Les paupières de celles que je voulais pour mes premières élèves se sont soulevées sur des yeux aveugles devant l’horizon indiqué. Je me suis heurtée à l’absurdité, à l’ironie discrète ; souvent à une inattendue logique ou à cette inertie qui me paraît être une forme gracieuse de l’incompréhension voulue sinon de l’hostilité.

« Claude Hervis se réjouira de l’insuccès de cette tentative ; mais je prendrai ma revanche.

« Je vous citerai quelques-unes des réflexions saisies ou provoquées. Vous jugerez. Celle-ci, de Reïra, la femme de Si Laïd : — « Je n’aime pas mon mari, mais je suis fière d’être à lui, soumise à son caprice même injuste, parce qu’il est le plus beau et le plus généreux parmi les hommes des tentes. » — Ce qui ne l’empêche pas de le tromper avec une légion d’amants. Les Soudanaises aident l’adultère. Sur un reproche discret que je fis, elle justifia ainsi sa conduite : — « La femme a été créée pour l’Amour. Il lui est permis d’être la joie de plusieurs, pourvu qu’elle ne refuse rien au désir de son mari. » — A ce métier, Reïra gagne des bijoux et de l’argent qu’elle dit tenir de sa famille.

« Les seize ou dix-huit ans de Reïra sont déjà trop vieux pour être convaincus qu’il y a mieux à faire en la vie. Trop vieille aussi Ferfouri qui me répond : — « Tu veux te donner tant de peine pour nous ! Ne peux-tu nous laisser dans notre esprit ? Tel qu’il est nous l’aimons. Et pourquoi la chèvre des champs d’alfa souhaiterait-elle d’autres champs ? Qui sait si les herbes y seraient meilleures. Toi tu affirmes sans connaître notre pâturage. » —

« Et les autres dans un sens différent : — « Devenir semblables à toi, à tes sœurs, c’est commencer par s’habiller de choses laides, perdre le goût de l’or et de la soie, nous confondre avec des gens de petite naissance. » —

« J’essayai de défendre notre uniforme. Elles me montrèrent ma tante qui porte le costume de son peuple pour plaire à son père.

— « Vois combien Lella Fatime est plus belle et plus noble ainsi ! »

« Je n’insiste pas près de celles-là ; mais j’ai confiance en la génération jeune et je m’attache à déchiffrer et à capter le cœur de Mouni, cette petite sœur de ma tante… »

Noura interrompit sa lettre ; l’élégante silhouette de Si Laïd s’encadrait au seuil d’une porte.

Il s’approcha, ébauchant une conversation quelconque pour le seul plaisir d’être près de la jeune fille.

Dans un angle de la cour, des négresses préparaient un collier pour Lella Fatime.

L’atmosphère était pleine des parfums combinés de la pure essence de rose, de la résine de genévrier, de mounès, de djaoui et de clous de girofle écrasés avec d’autres grains odorants. Cela formait une pâte précieuse qui avait exigé huit jours de manipulations savantes. Maintenant, les négresses la roulaient en petites boules brunes qu’elles enfilaient sur des brins d’alfa pour les faire sécher. Puis, réunies à l’aide d’un fil de soie verte, alternées avec des perles d’or et de corail, elles seraient la parure enviée, réservée aux femmes de haut rang.

Les négresses chuchotaient en regardant Si Laïd et Noura. Un signe imperceptible les fit taire et disparaître…

— Les heures perdues qui pourraient être consacrées à l’amour nous seront comptées comme des crimes, murmure Si Laïd. Noura, je t’aime ; il faut que tu sois ma « lumière ».

Noura se lève.

— Quelle folie, Si Laïd !

— Pourquoi ?… Certes, l’amour est la pire folie ; mais c’est la seule que l’Univers accepte avec bonheur.

— Je ne suis pas de ta race.

— Ne suis-je pas assez de la tienne ?

Le sourire de la jeune fille répond.

— Et que fait la race, je te prie, Noura ? Je sais que tu ne seras pas mon amoureuse ; mais je veux répudier Reïra qui me trompe et compte dans ma vie moins que mon cheval. Je veux que tu deviennes la reine de ma tente et de ma maison, la plus enviée ici, la plus délicieuse partout, la mère de mes fils et celle dont le sourire me met à genoux.

— Si Laïd, ce sont-là d’inutiles paroles. Mon cœur est sans amour pour toi. J’ai besoin de ma liberté et je serai bientôt loin d’ici. D’autres désirs te guériront de celui que tu dis avoir.

Le fils de Bou-Halim frisa sa moustache, ses narines voluptueuses aspirèrent les parfums épars dans la cour.

— Ecoute, Noura. — Sa voix restait caressante, mais son regard brillait, aigu comme celui d’un oiseau. — Tes yeux n’ont pas voulu m’accueillir avec tendresse. Par Dieu ! Il faut qu’un jour ils me suivent avec des larmes de feu !…

Et il s’éloigna.

Au hasard d’une conversation :

— Ah ! Si Mahmoud Saâdi ! Nous la connaissons, fait Bou-Halim à Noura.

Ils parlaient de cette unique Isabelle Eberhardt, cette jeune femme au talent rare, à l’humeur vagabonde sous le bernous d’un petit taleb et qui, si vigoureusement chantait la chaude chanson du Sud et l’âme bédouine.

Une petite voix balbutie derrière Noura :

— Qu’est Si Mahmoud Saâdi et que dites-vous de lui ?

— C’est toi, Mouni ? Si Mahmoud Saâdi est une Roumïa qui s’habille en cavalier et qui écrit des histoires.

La déception de Mouni est immense. Ce petit cavalier hardi une femme, rien qu’une femme… Les yeux de la fillette flambent comme des herbes sèches. Elle s’en va au bruit ralenti de ses anneaux tintants.

Ce même jour, Noura demandait à Lella Fatime :

— Quand partons-nous ?

— Pas encore, moi du moins. Je jouis. Je suis utile à mon père qui préfère mon avis à celui de Laïd. Naturellement, j’ai plus d’expérience.

Cette prédilection de Bou-Halim faisait la fierté de la femme qui n’avait jamais été qu’un enfant gâté sous la tutelle de son mari.

Elle ajouta :

— Si tes projets te réclament, je comprends que tu ne puisses t’attarder. Dans ce cas, pars ; je te rejoindrai plus tard.

Une crainte étreint la jeune fille, la crainte que sa tante soit trop reprise par l’ambiance du milieu retrouvé. Le deuil y revêtit une imprévue douceur ; il est devenu un calme et tendre regret ouaté de fatalisme dans le présent et le passé. Le temps à venir est baigné de quiétude. L’arbre remis dans le sol natal enfonce-t-il de nouvelles racines dans la tiédeur des terres arabes ?…

Lella Fatime accepte le logis bizarrement meublé, habité à la fois par l’austérité et la licence. Elle accepte la promiscuité des femmes qui trahissent, des hommes brutaux et fantasques, des prostituées professionnelles. Ces dernières sont reçues sans mépris puisque « Dieu les fit naître avec le signe de leur destinée au front », disent les convenances musulmanes.

Madame Le Gall qui sembla jadis se complaire à des discours sages et raffinés, s’intéresse à des bavardages puérils ou scandaleux bruissant dans la vie uniforme des heures tranquilles.

Noura n’osait préciser son sentiment. Elle risqua :

— Après tant d’années comment vous êtes-vous si vite réaccoutumée à cette existence que j’étudie et que je trouve déprimante ?

Le visage de Lella Fatime s’obscurcit :

— Tu ne peux pas comprendre ; tu n’as pas de sang arabe. Et cela fait qu’ici on ne te comprend pas non plus.

— Je le sais.

— Tu réussiras mieux avec les gens du littoral qui ne sont pas des nobles issus de princes et de prêtres. Ils ont moins l’orgueil des coutumes. Pars quand tu voudras. Je ne pourrais t’être d’aucune utilité dans ton installation ; ta volonté brusque s’impatiente de ma douceur lente…

— Ma tante…

Lella Fatime sourit :

— Cela ne nous empêche pas de nous aimer.

Si Laïd s’avançait, avec son regard qui menaçait et sa voix qui caressait Noura. Alors, la jeune fille quitta sa tante et monta sur les terrasses chaudes dans le crépuscule.

Noura réfléchit. Elle revoit la zmala du soir de l’arrivée, la bénédiction de l’agha, la main sacerdotale étendue sur la tête de la Lella Fatime, comme pour la reprendre. Et toute l’ambiance des lieux est complice ; un étrange ensorcellement rôde dans l’air ; l’esprit s’endort, la chair s’émeut dominatrice.