Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XV

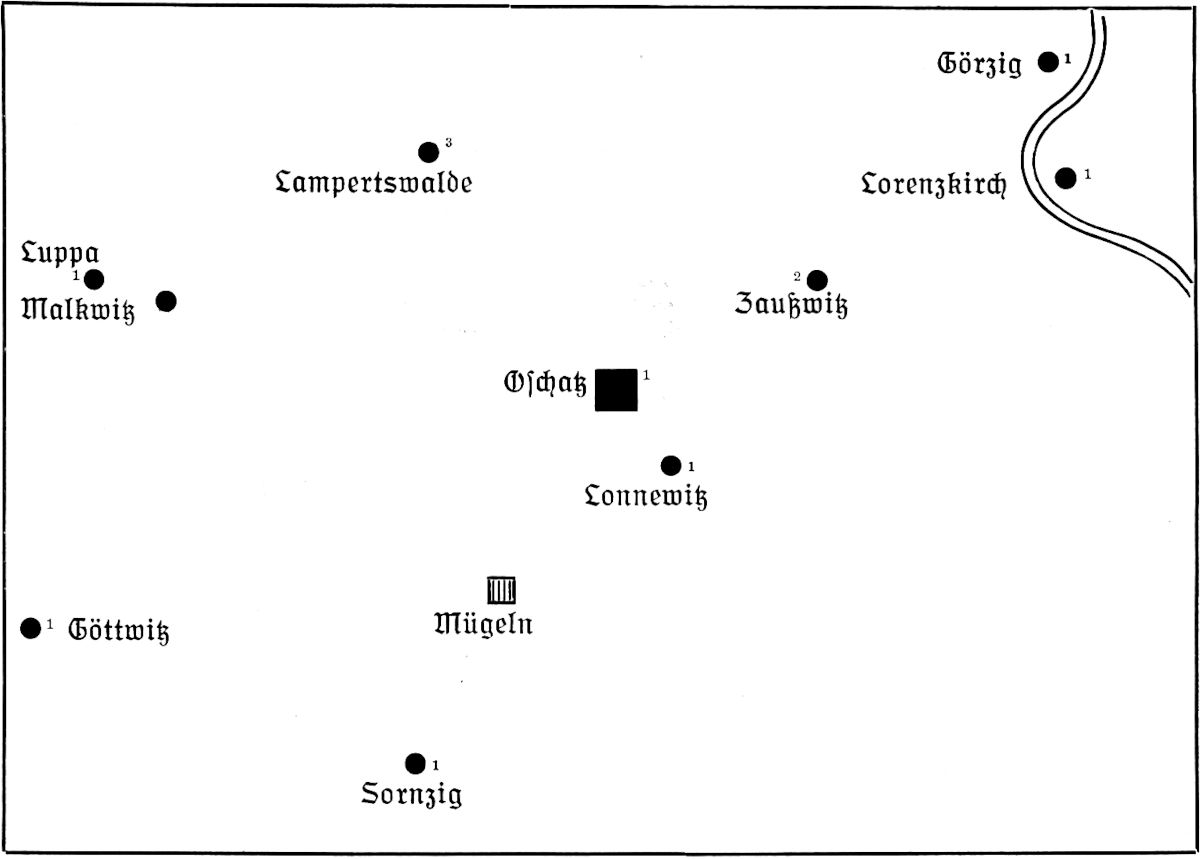

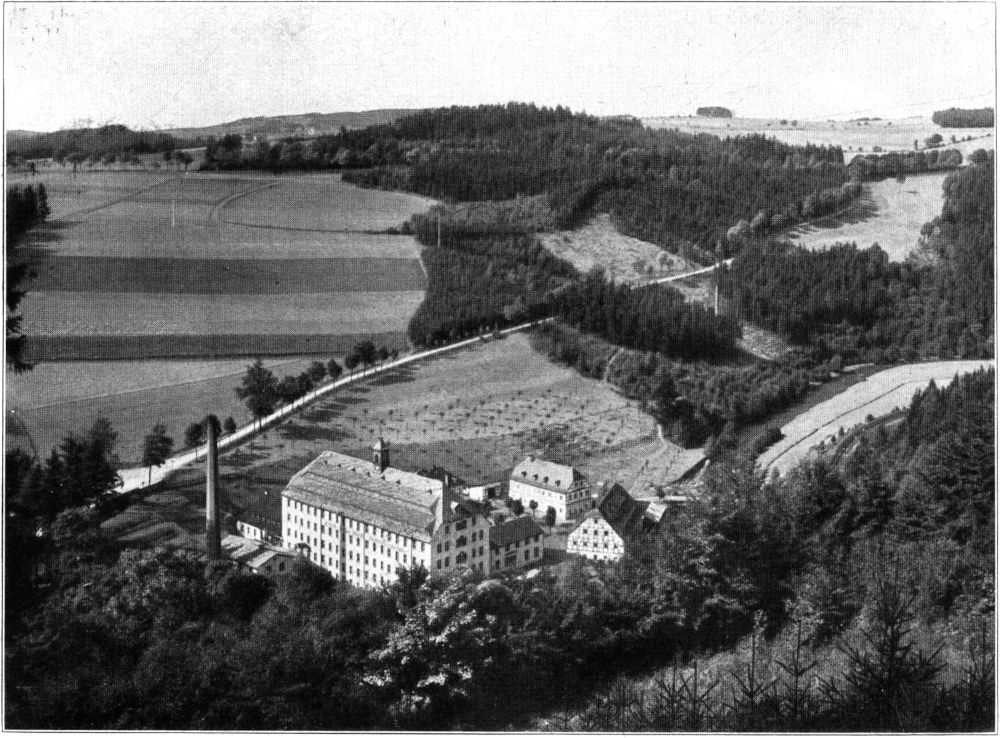

Inhalt: Bodentreue – Bedeutungswandel von Vor- und Familiennamen – Naturdenkmäler – 15 000 Mark – Naturschutz und Gesetzgebung – Verwaiste Storchniststätten im Niederlande um Oschatz – Die sächsische Schule und der Heimatschutzgedanke – Aus unserem Landesmuseum für Sächsische Volkskunst – Die Wohnräume, ausgestellt vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz auf der »Jahresschau 1925« – Die Himmelmühle im Erzgebirge – Bücherbesprechungen – Naturschutz

Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

Bassenge & Fritzsche, Dresden

Dresden 1926

Dresden, am 22. Februar 1926

An unsere werten Mitglieder!

Erstmalig befindet sich in diesem Heft eine Beilage, die der Bauberatung unseres Vereins dient und sicherlich eine Bereicherung unserer Veröffentlichungen bedeutet. Wir verweisen dieserhalb auf das Vorwort unseres verdienstvollen Mitarbeiters, des Herrn Regierungsbaurat Dr. Goldhardt.

Da nun diese Beilage bei den weiten Kreisen unserer Mitglieder sicherlich nicht allen von Interesse sein wird, andererseits die Kosten sehr erheblich sind, weiterhin die heutige Zeit eiserne Sparsamkeit gebieterisch verlangt, möchten wir die weiteren Hefte dieser Sonderbeilage nur denjenigen Mitgliedern zustellen, die dafür Interesse haben. Wir bitten daher alle diejenigen unserer geschätzten Mitglieder, die auch weiterhin in den Besitz der Beilage gelangen wollen, um Mitteilung auf beigefügter Karte. Ob es möglich sein wird, die Zeitschrift kostenlos zu liefern, nachdem ja die Mitgliedsbeiträge außerordentlich schwer eingehen und es großer Mühe bedarf, für die ausgetretenen Mitglieder, die uns hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen verlassen mußten, Ersatz zu finden, steht dahin. Wir sind aber der Überzeugung, daß keiner, dem es um eine gesunde Baukunst ernst ist, wegen der 1.50 M., die die Beilage jährlich kosten würde, auf sie verzichtet.

Wenn es irgendwie möglich ist, werden wir die Beilage auch weiterhin allen denjenigen umsonst beilegen, die es wünschen, ist es aber mit der wirtschaftlichen Lage des Vereins nicht vereinbar, dann werden wir im vorhinein die Interessenten der Beilage davon unterrichten, daß wir den Betrag von 1.50 M. jährlich besonders erheben müssen.

Wir würden uns freuen, wenn die Beilage »Bauberatung« das verdiente Interesse finden und unter unseren Mitgliedern regste Verbreitung erhalten würde.

Mit deutschem Gruß

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

[1]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 31. Januar 1926

Von A. Eichhorn, Glashütte

(Gustav Schüler.)

Kämpfer und Dulder waren und sind die Menschen droben im Kammland unseres Erzgebirges. Festgedrückt an den Boden erscheinen die niedrigen, schindelbedachten Berghütten. So geschaut, wandeln sie sich zum Ausdruck der Seelenstimmung ihrer Bewohner: Festhalten, einkrampfen in den Boden, den der Vorfahr in langer Geschlechterfolge durch kraftverzehrende Arbeit der Wildnis entriß und damit die Wetterkräfte in ihrer urgewaltigen Wirkung minderte. Bleiben, kämpfen oder dulden, aber nicht weichen, wenn fremder Zunge Bodengier nach der »Hamit« leckt.

»Silva liminaris«, Grenzwald, nennt eine Urkunde des Klosters Ossegg vom Jahre 1203 das wilde Waldgebirge zwischen Sachsen und Böhmen. Eine[2] lebendige Schutzmauer war der dickichtstrotzende, moorbergende, tagereisenbreite Urwald für Böhmen. Nur wenige Saumpfade liefen durch die Wildnis, martervolle Wegfahrten für die Reisenden. Einzelne »Landestore«, porta terrae, öffneten die Waldmauer um dieses Jahrhundert: So bei Kulm, Graupen, an der Riesenburg, bei Preßnitz und Graslitz. Den Grenzwaldklöstern ward der Grenzschutz geboten. Leute deutscher Abstammung betreuten die Landestore und besserten auf Geheiß der Klostermänner in friedvollen Zeiten die steinigten und wurzelüberflochtenen Pfade zu gangbaren Handelswegen. Deutsches Blut heimatete zuerst im wilden Waldland.

Auf steilem Einzelfelsen oder schroff absinkender Talwand bauten im elften und zwölften Jahrhundert thüringische und fränkische Ritter ihre Wohnstätten,[3] anfangs wohl nur aus einem Turm bestehend und erst im Zeitenlauf sich zur trotzenden Schutzfeste wandelnd. Die Wahrzeichen deutscher Besiedelung sind die Burgen unseres Erzgebirges, Wächter, die sich einhorsteten in die Wildnis, zu fördern deutsche Kulturarbeit und wo nötig, zu trotzen slawischem Wesen. Nach ihrer alten Heimat sandten die Ritter ihre Unternehmer, um »Kolonisten« zu werben fürs neue Land. Mancher Einwanderer erschrak, als ihm sein Stück Land zur Rodung zugewiesen ward, schlich verzweifelnd am Abend zur Blockhütte, wenn das Ringen mit Baum, Stein und Tier schier übermenschlich werden wollte in der maßlosen Wildnis. Heute künden die langen, strauchbestandenen Steinrücken von harten Tagen vergangener Geschlechter und säumen in mittlerer Höhenlage schenkenden Boden. Wie von gewaltigen Recken gebaut, lagern die Steinwälle droben bei Gebirgsneudorf. So urhafte Mauern, kaum sind sie wieder zu finden im ganzen Gebirge, konnte nur ein Wille türmen, der den bezwungenen Boden ewig haben wollte.

Was aber lockte die Menschen einst bis hinauf ins Kammland, wo schwankender Grund keinen Fuß tragen will und ungebändigte Wildnis ehedem eine rauhere Luft aushauchte als in unseren Tagen? Der Berge erzene Adern wollten sie ritzen, ausschmelzen den erzschwangeren Fels. »Montes metalliferi«, Erzgebirge, wurde das Gebirge benannt. Reicher Bergsegen ward gehoben. So gab es auch im kalten Kammland Brot, und den Erzgräbern fiel das Bleiben nicht schwer. Deutsche Bergleute waren es, die von Freiberg aus allmählich den sanftansteigenden Nordabhang hinaufsiedelten, des Hochlands Erzgänge »fündig« machten und auch seinen böhmischen Teil mit manchem Bergstädtlein betupften. Da kamen friedlose Zeiten auch zum Bergmann in der hohen Einsamkeit. Als der Krieg begann, in dem katholische und lutherische Heere dreißig Jahre lang miteinander stritten, kam nach der Schlacht am Weißen Berge bei Prag der Jesuit ins Erzgebirge. Duldung war ihm ein unbekannt Wort. Mit roher Gewalt hieß er die »Bekehrungsdragoner« ihres Amtes walten. Bürgerrecht, Amt und Handwerk verlor die Glaubenstreue. Hinaus aus dem Land, wenn du nicht unsere Messe hörst! Mancher traurige Zug von vertriebenen, doch innerlich starken Menschen, bewegte sich über die Grenze nach Sachsen. Oft nur wenige Minuten von der alten Heimat entfernt gründeten die Exulanten das neue Heim. Johanngeorgenstadt, Neuschönberg, Rothenthal, Zinnwald, Neugeorgenfeld, Gottgetreu und noch manch anderer Ort im Grenzgebiet wurde von ihnen gegründet. Das Jahrhundert jesuitischer Gewalt beraubte das böhmische Kammland seiner besten Siedler, nur gut, daß sie nicht fortgegangen, sondern nur Schritte gewichen, denn mancher Notruf kam von »drüben«, den ihre helfende Hand zu leiserem Klingen brachte, wenn sie nicht selbst ärgste Not bedrückte. Der Krieg suchte ja alle Winkel im Gebirge auf. Oft hallten Marterschreie im Bergwald wieder. Verängstet schlichen die Flüchtlinge wieder aus dem Moor. Ein Häuflein Asche lag auf dem Eigengrund. Lange standen sie ratlos auf den Trümmern ihrer Heimstätten.

Die Häuslein erstanden wieder.

[4]

Da klang es erst hier und dort, dann vielerorts und bald im ganzen Gebirge von einem Gespenst, das zwingen würde, fortzugehen. Bald ward das heimlich Gefürchtete schlimme Wirklichkeit: Der Berge erzene Adern hatten sich vertrieft. Jahre kamen, da mußten die Erzsucher um längst verdienten Lohn bitten, waren zufrieden, wenn ihnen »Brot und Geleucht« gewährt ward. Bleiche, vermühte Männer wandelten zum Stollen. Kamen sie aus ihrer sonnenlosen Werkstatt, dann war nur zu oft auch draußen das Tageslicht von schleichendem Nebel gedüstert. Schwermütig gingen sie zwischen den geisternden Stämmen ihrer Hütte zu. Aber treu blieben sie ihrer Arbeit, treu ihrem Häusel. Es war zu schwer fortzugehen, weil des Schichtglöckleins Ruf zu bindend geworden, zumal denen, die seiner Stimme ein Leben lang gefolgt. Und als das grausame Wort erklang: Sucht anderswo nach Brot, der Tag der Ablohnung ist nicht mehr fern, da vertrauten sie noch immer der Wünschelrute, daß neue Gänge fündig würden und hofften auf bergtechnischen Fortschritt, der die noch ruhenden Schätze lohnender zu heben vermöchte.

Als der Bergmann sein Gezähe aus der Hand legte, da feierten auch die Zimmerleute, die den Stollen stützten, des Hammerschmieds Wasserrad schufen und besserten, die Hammerstiele schnitzten. Seltner rauchte ein Meiler. Runde, schwarze Flächen auf dem Waldgrund sagten noch eine kurze Zeit, daß hier die rußigen Kohlenbrenner geschafft. Heute weckt nur noch des Flurnamens Klang die Erinnerung an des Köhlers Arbeitsplatz.

Was tun im unwirtlichen Hochland? Fortgehen, das Häusel verlassen? Nein, von den Bergen steigen wir nicht. Bleiben wir treu dem Kammland, dann wird auch uns der Boden treu bleiben mit seiner schlummernden Kraft!

Nun begann ein zäher Kampf mit den schwamm- und flechtenüberwucherten Holzriesen, die sich mit ihrem unterirdischen Wurzelreiche zu einem einzigen Wesen verschlangen. Die Siedler gingen sie an mit Feuer, Säge, Axt und Keil, daß die urhaften Holzleiber krachend stürzten; sie rangen mit Wurzeln und Felsen, legten Pfade durch moorigen Boden, entwässerten und wandelten so in schweren Wochen jungfräulichen Grund zur viehnährenden Wiese.

Mit festem Willen ermunterten die Starken die Verzweifelnden, sprachen von besserer Ernte, wenn das Neuland erst an ein Fruchttragen gewöhnt, zeigten, wie ein schützender Zaun zu bauen sei, damit der Hirsch die mühsam gezogene Saat nicht wieder zertrample, wußten das stolze Bewußtsein in den Mitringenden zu stärken: Wir haben einen Boden zum Geben gebracht, der noch keine Bauernarbeit lohnte. Die Erkenntnis ward starker Wille: Den geben wir nimmermehr her.

So geht das Mühen um kargen Ernteertrag noch heute droben im Gebirge von etwa achthundert Metern an. Wohl milderte jahrhundertlange Kulturarbeit die zerstörende Macht der Wetterkräfte, doch allzukurz ist die Reifezeit zwischen Schneeschmelze im Frühjahr und Neuschnee im Herbst. Die Hälfte der Jahrestage lasten und hasten Nebel über dem Kammland, kürzen selbst in Sommermonden die kostbaren Sonnentage. Hat künstliche Düngung den Boden auch gezwungen, die brotfruchttragende Ähre zu gebären, so bleibt diese Ernte[5] doch gering. Es gilt auch zu eilen, daß der Hafer nicht versilbert oder die Kartoffeln auf dem Ernteschlitten heimfahren. Darum ist die Wiese mit dem Milchvieh des Häuslers Haupterwerb.

Milch und Butter trägt er in die Industrieorte am Südfuße des Gebirges. Am frühesten Morgen steigt er hinab, und er klettert schon wieder zur Hochfläche, wenn der Fremde seine Tageswanderung beginnt.

Für sein Vieh heißt es: Karge Nahrung, kurze Herbstweide hocken in ärmlichem Stalle.

Zwergwirtschaften vermag das Kammland nur zu tragen, und kommt der Winter einmal allzufrüh (1919!), dann geht ein Jammern durch die Siedlerhütten und darbende Menschen suchen nach Brot.

Beispielswirtschaften sind seit einigen Jahren auch im Hochland unseres Erzgebirges eingerichtet. Sachkundige Berater suchen mit strebsamen Landwirten Wirtschaftsverbesserungen einzuführen. Der Kleinbauer findet beim Beispielswirt manche Maßnahmen für Fütterung, Pflege und Zucht des Viehes, gute Raumnutzung und Reinigung des Saatgutes. Bei gemeinsamen Begehungen der dazugehörigen Felder wird er vertraut gemacht mit zweckmäßiger Flureinteilung, Bodenbearbeitung und Feldbestellung, Fruchtfolge und Düngung. Grundsatz ist: Nur solche betriebsverbessernde Maßnahmen einzuführen, die wenig Geld verlangen und sicheren Erfolg bringen. Der kleinste Bauer soll sie nachahmen können. Dank den Beispielswirten im herben Kammland! Sie machen ihre Nachbarn bodenfest.

Der Wald gibt Brot. Mutter und Kinder sammeln Wurzeln und Kräuter. Der Vater trägt die Heilung in die Stadt. Beeren und Pilze schafft er »wägeleweis’« hinab. Mit bescheidenem Erlös kehrt er müde heim.

Leichter Rauch über den Wipfeln kündet den Holzschlag. Ein Feuer kocht das einfache Mahl für die Holzer, das sie verzehren, wenn die Sonne über den Hochpunkt geht. In mittäglicher Stille zittert die Luft über dem Baumkirchhofe.

Dann nagt wieder die Säge, kerbt die Axt, drängt der Keil zu rauschendem Fall und dumpfem Aufschlag. Mit Ernst und Liebe sind die Waldmänner bei ihrer Baumarbeit. Wenn die Sonne hinter den schwarzgezackten Waldrand hinabrollt, dann schreiten sie heimwärts, erst stückweise gemeinsam, dann jeder einzeln den verstreutliegenden Hütten zu. Im Abenddämmern sitzt die Holzerfamilie um das dampfende Erdäpfelmahl oder löffelt die Milchbrotsuppe.

Im Frühtau geht es wieder in den Wald, um mit dem »Baumhackel« (Specht) um die Wette zu spalten. Die Waldlaute sind ein Stück Holzerglück.

Ist es um die Mittsommerzeit, ehe das Heuen auf den Hochwiesen anhebt, dann schreitet auch sein Weib mit zum Walde, um auf dorfferner Lichtung das borstige Buschgras für die Ziege zu holen. Es ist ein mühsam Sicheln um die alten sich abschälenden Stöcke. Gar behutsam gilt es, jeden Schritt zu tun, denn versteckt im hohen Grase sproßt in zartesten Anfängen der junge Tann.

[10]

Auf holprigen Wald- und Feldsteiglein wandeln gebückte Gestalten unter getürmter Last dem Hochdorf zu.

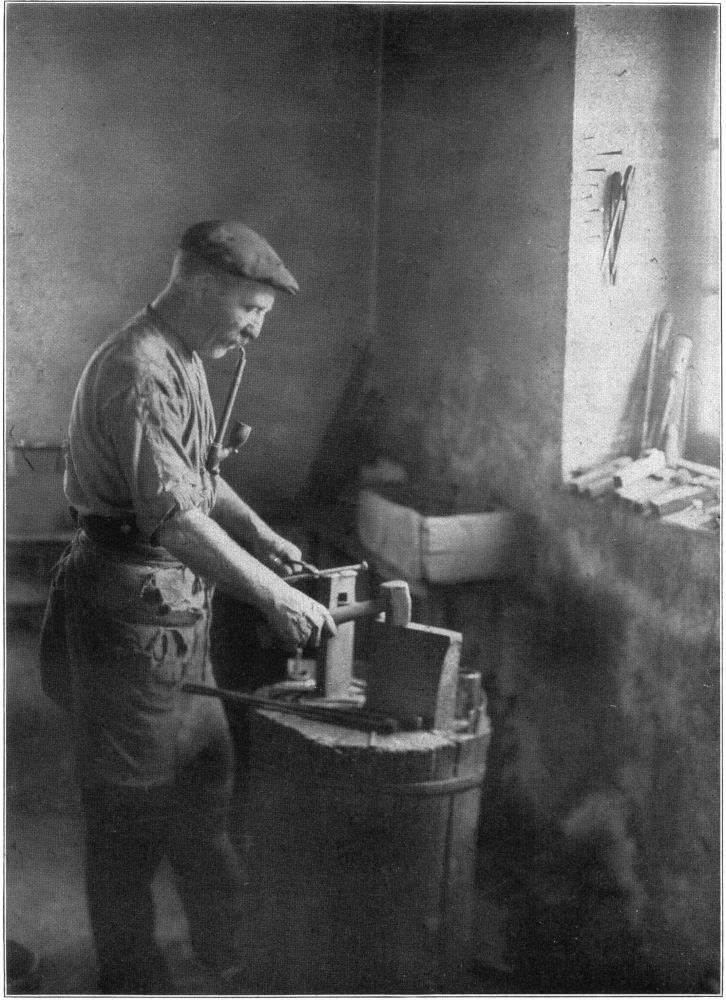

Aus Fichtenholz formt der Vater Schaufel, Mulde und Rechen, Nudelholz, Klopfer, Quirl und ander Küchengerät.

Die Drechsler von Kallich, Göttersdorf, Katharinaberg, Seiffen, Olbernhau, Rothenthal drehen zierliche Dosen, Teller, Krüge, Kannen und Becher.

Künstler ihrer Art sind die Spaltringdreher. Unter feinfühliger Führung des Stahles entsteht in kreisender Scheibe Menschlein und Tierlein in Grundform.

Sie wandern von Hand zu Hand, bis des Pinsels buntende Kraft die rohen Gestalten gar unterschiedlich beseelt. Kinderhand hilft mit beim Schaffen von wundersamem Spielrat und hölzernem Nutzgerät.

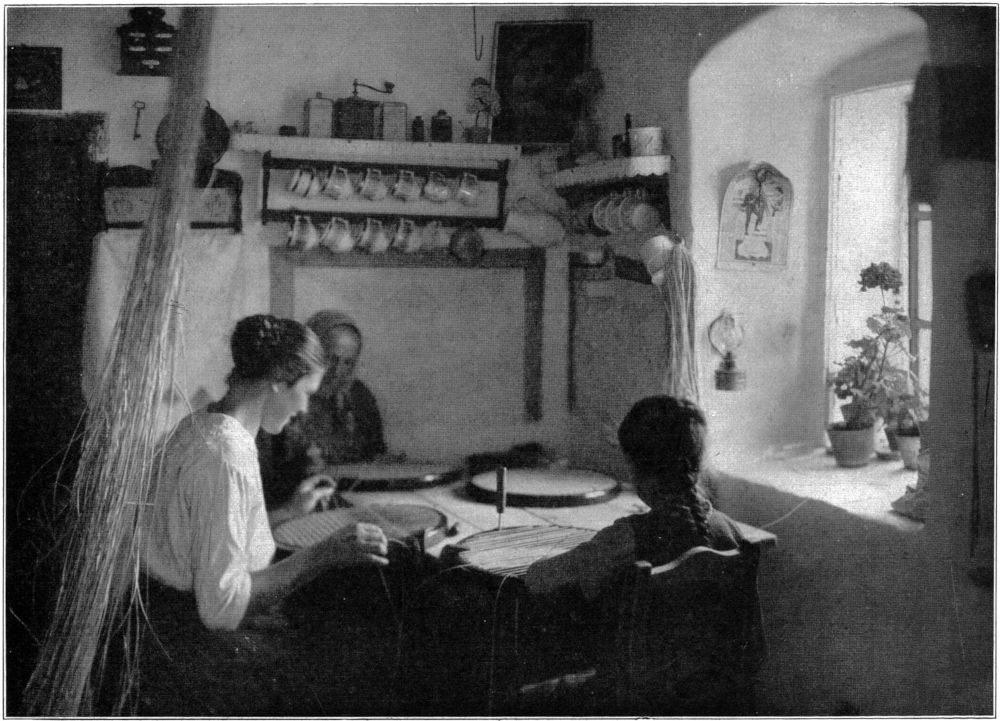

Seit Jahresfrist steht der Bastwebstuhl im Hause. Mit sicherem Griff hängt die Linke den Basthalm an den Zugstab, den die Rechte in ruhiger Bewegung durch gespannte Halme zieht und Breite um Breite mit gleichmäßigem Zug zur Decke fügt. Nimmerrastende Hand fordert der Webstuhl von früh bis spät abends, ehe er neun Kronen (eine Mark) zum Taglohn gibt. Die runzeligen Hände der Alten flechten zitternd Streifen um Streifen zum »Elfhalm« und »Siebenhalm«, das Meter um Bruchteile eines Pfennigs.

Hart ergreift die Kinder das Ringen ums Brot, deren Drang nach Bewegung durch vielstündig Sitzen arg gefesselt wird. Oh, heute bleiben wir noch ein Weilchen auf der Wiese hinterm Schulhause und spielen! Kommen wir später zum Basthalm, dann kann die Mutter nicht böse sein: Der Lehrer war ja mit dabei, heute dauerte die Schule »halt« länger.

Bei spärlichem Ölflammenschein gleiten die weißen Halme durch Kinderfinger. Die Stadtkinder im Lande drinnen schlafen schon.

Aber wir habens auch so fein. Um unser Häusel ist alles so frei und der Wald gleich dabei. Schickt uns die Mutter nach Schwämmen, da dauerts nicht lange, ist’s Mittagessen gesucht. Wie gut es immer in der Stube nach Pilzen riecht, wenn die Schwammdörre anfängt. Dann fädeln wir um die Wette die Pilzscheiben auf und hängen die Schnure an die Sonne oder übern Herd. Und das Schwarzbeerholen ist auch so fein.

Im Winter knallts Stockholz so tüchtig, das der Vater im Sommer gezerrt hat. Unsere Heutür am Giebel ist dann die Haustür. Vom Dache fährt der Schlitten fein hinab. Und in die Schule brauchen wir auch nicht jeden Tag. Der viele Schnee und tüchtiger Sturm sagts schon früh dem Lehrer, daß wir nicht kommen. Die Stadtkinder bekommen den Schnee gleich weggenommen, sagt der Vater. Da haben wirs besser.

O Kinderauge, du Märchenauge!

Ein lieblich Bild: Auf der Gasse vorm Hause Mutter und Kinder am Klöppelstock. Geschickte Finger werfen die klappernden Klöppel hinüber, herüber und schließen die freien Fäden zu kunstvollem Muster.

Und doch steckt hinter diesem wohltuenden Anblick, wie hinter jeder erzgebirgischen Heimarbeit, tiefe Not. Aus versonnenem Schauen wird der[11] Fremde aufgeschreckt durch des Heimschaffers Wort: Bleibe hier und verdiene dein Brot! Bleibe bei uns Spankorbmachern und arbeite mit vom Morgendämmern bis in späte Nacht! Darfst aber auch deine Kinder nicht rasten lassen, mußt sie einen halben Tageslauf gebückt sitzen sehen, mußt es verwinden können, daß sie ermüdet zur Schule gehen, bleich wieder zur Tür hereinschleichen, wenn zwölf Mark dein Wochenlohn sein soll. Dann halte Haus! Erwirb dafür Kleidung, Nahrung, Licht und Feuer, begleiche Miete und Steuer!

Werkstatt und Heim sind beisammen. Kultur- und Lebensgemeinschaft könnte die Familie sein. Doch unter solcher Not spinnen sich nicht die feinen Fäden häuslicher Erziehung. Körper und Geist erschlaffen.

Trübe ist deine Zukunft, o Kammland, denn deine Jugend verkümmert.

Verweile bei uns Handschuhmachern, und wirst du ein Höchstleister, daß du bei vierzehnstündigem Nähen sechs Paar Handschuhe abliefern kannst, dann mußt du mit fünfundachtzig Pfennigen deine Tagesbedürfnisse bestreiten.

Es klagen die Gorlnäher und Strumpfbesticker, die Knüpfer und Klangholzmacher.

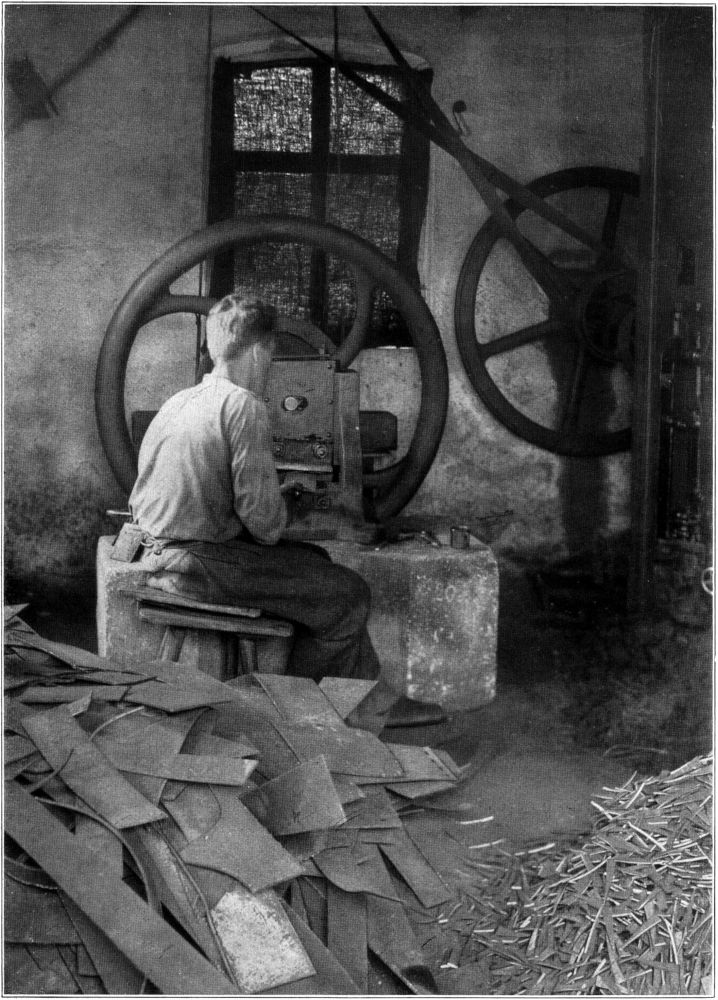

Es geht nicht mehr an, Kegelhölzer für die Drechsler zu schneiden. Fünf Kronen gibts für ein Schock. Das Holzgeld kommt dem Lohne gleich.

Nur Abfälle können die Nagelschmiede kaufen. Kaum ein Kleidungsstück läßt sich bei zehn Mark Wochenlohn erschaffen. Ein wenig besser Sein ist dem beschieden, der ein Rad ans Wasser bauen konnte und die Schneidmaschine drehen läßt. Der Fuhrlohn macht das Eisen teuer. Die Schienenstraße windet noch länger den Südhang herauf. Schon mancher Blasebalg hat zum letztenmal gefaucht. Das Gebirge will die Nagelschmiede nicht mehr tragen und gab ihnen doch Brot hundert um hundert Jahre. Ja, käme elektrische Kraft ins Dorf, dann könnten sie gleich bestehen mit denen unten im Lande. So meinen die Nagelerzeuger von Natschung und Heinrichsgrün.

Mit schwerem Herzen stiegen viele Gebirgler in die qualmüberwallte Ebene, als nach Mißernte in Kriegs- und Nachkriegszeit Frau Sorge droben keine Feierstunde mehr kannte. Sie gingen ins Eisenwerk oder ließen sich in finstere Schächte sinken. Übermüde wankten sie nach der Schicht aus der dröhnenden Werkstatt zum Bahnhof, wurden erst froh, wenn die ersten Bäume vorbeihuschten und der Wald bei der bergwindenden Fahrt immer tiefer hinabsank.

Die im Kohlenbergwerk schafften, wurden gar bald inne, daß sie zu solchem Tun nicht taugten. Sie wichen dem tschechischen Grubenmann und ertrugen die harte und ungerechte Anklage, Mitschuldige zu sein an der Hingabe der Kohlenschätze in slawische Hand. Konnten sie, die von Jugend an nur »karges Brot« gegessen, Gleiches schaffen mit denen, die ein reicher Boden genährt? Die vom ersten Atemzug an reine Bergluft gesogen, konnten nicht atmen in erstickenmachender Tiefe. Und die der Arbeitsart gefolgt, weil sie einst schon in der Heimat die Gruben lange getragen oder verjüngtes Bergmannsblut in ihren Adern rann, hatten nicht bedacht, daß Kohlen- oder Erzgräber zu sein[14] zwei Welten bedeutet. Sehnsucht nach Wald, Wiese und Moor ward drängende Macht. Aus staubschwangerer Stollenfinsternis stiegen sie wieder hinauf in die Bergnacht, standen ehrfurchtsvoll versunken beim kindheitsgewohnten Schauen, wenn der Nebel sich lockerte und das Funkelgewölbe entschleiert Hochland überdachte. Reich schuf sie das tiefe Naturerleben in ihrer Armut. Fester wurde nach dem kurzen Fernsein die Liebe zur Bergheimat, fester der Glauben an den Boden: Trägst du die Tanne, trägst du auch mich. Vuglbärbaam, iech gieh nett mi fort!

In der Kohlenstadt hatte er das Schreinerhandwerk erlernt. Seine Freude bekundete der Meister oft über die Geschicklichkeit des Bergkindes. Als die Lehrjahre vergangen, mahnte der Meister: »Versuch hier unten dein Glück, die Einsamkeit dort droben hat kein Begehren für deine Kunst!« Doch immer ging der Blick zum Hochland und mit dem Schauen wuchs auch die Sehnsucht nach ihm. Als Geselle schuf er fleißig bei seinem Lehrmeister. Doch wenn Wochenschluß nahte, dann flog der Hobel hastiger über die Bretter. Wenn am Samstagabend sich die Täler verschatteten, des Hochdorfs Fenster im letzten Sonnenfeuer brannten, stand er oben und lauschte aufs Abendglöcklein. Manchmal sah ihn der Meister erst am zweiten Werktage wieder. Als jene Zeit kam, da zwei liebgewordene Augen nach dem Heimkehrer schauten, da klomm er in nebelschwerer Herbstnacht zum Kammland, fürchtete nicht den schneeverschütteten Bergwald und seine todbringenden Stürme. Bald kam ein Tag, da spielte der Bergwind mit Myrte und Schleier. Nun schafft der Bodentreue schlichten und kunstvollen Hausrat fürs Hochland, daheim im Heim.

Vierzig Jahre hindurch hackt der Alte in der »Moorbodengrube«. Er schürfte immer nur die oberste Schicht vom Urland zum heilenden Moorbad für den Kurgast in Eichwald. Auf den wieder unberührt gelassenen Flächen siedelt von neuem die Birke, Trunkel- und Moosbeere. Im Winde baumeln die Wollgrasschöpfe. Vier Jahrzehnte einen Arbeitsplatz! Wieviel sonnenlose Tage mag er gegraben haben hier in der Nebelheimat. Der Boden hielt ihn fest wie ein Magnet.

Zu all dem Ringen um ärmliches Leben kommt in die Häusel im böhmischen Teil des Kammlandes noch eine tiefe Bitternis. Das Recht am Boden wird dem Deutschen vom Slawen bestritten.

Noch einmal erinnern wir uns daran: Deutsche Bauern und Handwerker kamen aus Sachsen, Franken, Schlesien und Flandern, vom Rhein und Neckar, deutsche Bergleute ins wilde Waldgebirge und verschmolzen in Leid und Arbeit zum Volk der Deutschböhmen.

Nun soll deutsches Blut unterwürfig darben und nur noch ein Gnadendasein führen im dürftigen Hochland. Deutsche Sprache soll verstummen, deutsche Sitte versickern in fremden Volkes Art. Im entlegensten Bergwinkel klingt schon slawischer Laut, slawisches Schriftwort hat den Vorrang auf der Tafel am ersten und letzten Haus im Kammdorf. Drunten am Bahnhof fand die deutsche Wegetafel fürs Gebirge keine Duldung mehr. Von Tag zu Tag seltener wird der deutsche Beamte am Schienenweg. Deutscher Geist soll[21] nimmer den Bergwald betreuen, nur die tschechischen Heger herrschen im Forst. Mit scharfen Augen überwacht der slawische Gendarm das Tun der Leute im Kammdorf.

Mit tränenfeuchten Augen steht ein Häusler im kleinen Kirchhof, überblickt versonnen die Hügel: Oh, ihr Gewesenen, wüßtet ihr, wie’s steht im Landl. Nichts mehr gilt deutsche Meinung, Haus um Haus verliert das Dorf an fremde Art. Ein grausam Wort: Froh wird der Deutsche sein, als Ochsenknecht einst hier zu frohnen, an euren Hügeln nur wird deutschen Laut er sprechen dürfen. O qualvoll Schicksal: Zu sein ein Heimatloser in der eigenen Heimat!

Mancher ahnte schon das Zukunftsbild, und mahnend hieß er seine Enkel treu zu bleiben deutschem Wesen. Nur gut, daß auch im weltfernen Schulhaus ein mutiger Mann den Kindern kernig deutsche Sprüche an die Wand hing. Sie mahnen Stund um Stunde: Flieht nicht! Bleibt treu der Heimat, treu dem Boden, den des Vorfahrs Schweiß genetzt! Habt starke Herzen, wenn friedloses Sein die Treue will zermürben und rastloses Bangen um ererbten Grund zum Schollenflüchtling drängt!

Und doch könnte es einen Einklang geben zwischen dem Deutschen und Tschechen, denn mancherlei gemeinsam haben beide Völker. Gemeinsam ist die Freude an den Tönen, gemeinsam ein mystisch Neigen zur Natur. Sitte, Brauch und Sage ähneln einander.

Freilich herrschen will der Slawe, seit ihm die Macht ward, Deutsche wie Ware zu verhandeln. Nur wenn gleichberechtigt die Deutschen neben den Tschechen schaffen können, dann wird ein friedlich Wohnen auf gleichem Boden möglich sein.

Wandere hinauf zu den Heimattreuen im Kammland! Wenn die Nebel wie ein Sorgenschleier die Hütten verhüllen, dann raste darinnen! Manch schlichtes Wort wird dir kundtun, wie tief diese Menschen durch Geschichte und Kulturgeschehen mit ihrem Ahnenboden verbunden, hüben und drüben. Achtung vor ihrem Ringen um Brot und Heimatboden wird dir kommen, wirst dann nicht gleichgültig weitergehen, wenn solche Herzen entdeutscht werden sollen.

Auf deine Art hilf stärken ihre Bodentreue!

Von Dr. phil. R. Trögel, Auerbach i. V.

Die eigenartige sprachliche Erscheinung, daß Personennamen in Gattungsbezeichnungen übergehen, ist schon mehrfach Gegenstand der Untersuchung gewesen[1]. Da aber die seelischen Grundursachen für diese Art des Bedeutungswandels, die von Wundt in seiner Völkerpsychologie als »singuläre Namensübertragung[2]« gekennzeichnet worden[22] ist, immer wieder im Laufe der sprachlichen Entwicklung wirksam sind, lassen sich mancherlei Ergänzungen bringen, die teils im Schrifttum verborgen lagen, teils aber auch als erst in den letzten Jahren entstanden überhaupt noch nicht schriftlich aufgezeichnet worden sind.

Schon die Tatsache, daß bis in die neueste Zeit hinein Eigennamen zu Gattungsnamen werden, beweist den engen inneren Zusammenhang zwischen den beiden Arten. Freilich, scheinbar und bei flüchtiger Betrachtung liegt darin geradezu ein tiefer Widerspruch. Der Eigenname ist, wie der Name sagt, das ureigenste Besitztum einer Person, mit seinem Träger untrennbar fest verbunden, weil er dessen Wesen als Einheit nach außen hin im Gegensatz zu anderen Persönlichkeiten zur Erscheinung bringt. Umfaßt nicht jeder Gattungsname eine ganze Zahl mannigfaltiger Einzelwesen, indem er die ihnen gemeinsamen wesentlichen Merkmale zusammenschließt? Von einer Gegensätzlichkeit kann jedoch bei näherer Prüfung keine Rede sein. Die Unterschiede sind, soweit solche überhaupt bestehen, nur solche des Grades, und da, wo oberflächliche Beobachtung unüberbrückbare Gegensätze annimmt, sieht der Blick des Forschers enge Verwandtschaft und ewigen Kreislauf. Aus Gattungsnamen erwachsen Eigennamen, und diese wieder erhalten aus irgendwelchen Ursachen appellativischen Sinn. Besonders auffällig tritt diese Begriffswandlung an dem Vornamen Karl zutage. Daß es ursprünglich ein Gattungsname war, bezeugt ahd. charal, mhd. Karl = Mann, Ehemann, Geliebter, das mundartlich in der ablautenden Form Kerl lebendig ist. Die gewaltige Persönlichkeit des großen Frankenherrschers hat seinen Namen fast über ganz Europa verbreitet, und bei den slawischen Völkern des Ostens erhielt derselbe den allgemeinen Sinn eines Appelativums »König, Herrscher« (polnisch król, russisch karóli, lit. karâlius, albanisch kralj, magyarisch király). Der Eindruck einer Persönlichkeit von sehr hervortretender Eigentümlichkeit und starke Affektwirkung hatten, wie Wundt dartut, zu dieser Assoziation herausgefordert. In weitaus den meisten Fällen wird sich der Eintritt des Bedeutungswandels kaum auf eine bestimmte Persönlichkeit und auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückführen lassen. Die Voraussetzungen sind ebenso wie die seelischen Ursachen nie dieselben, immer ganz individueller Art. Das will Wundt mit dem Ausdruck singuläre Namenübertragung sagen. Die Übertragung von Personennamen beschränkt sich aber nicht auf Personen; es liegt tief im Wesen der menschlichen Natur begründet, auch Tiere und selbst leblose Dinge zu verpersönlichen, und die Sprache ist voll von solchen Personifikationen. Das bedeutet aber wieder einen Übergang des Eigennamens zu einem Gattungsnamen.

Wenn es sich nun darum handelt, in die Fülle von Beispielen irgendwie Ordnung und Übersichtlichkeit zu bringen, so treten zunächst zwei Gruppen deutlich auseinander. Am Anfang der Entwicklung hat bei allen Völkern die Einnamigkeit gestanden; der Vorname mußte genügen, eine Persönlichkeit nach ihren körperlichen und seelischen Eigenheiten zu kennzeichnen. Erst spät (im 17. Jahrhundert) kam man darauf, Doppelvornamen zu geben, die Familiennamen stellen den Abschluß der Namengebung dar. Es ist darum nicht verwunderlich, daß die Zahl der Vornamen, die einen Bedeutungswandel in dem angedeuteten Sinne erfahren, die der Familiennamen bei weitem übertrifft. Innerhalb jeder dieser beiden Gruppen kann wieder darnach unterschieden werden, ob der Name auf eine andere Person, auf Tier oder Pflanze oder endlich auf einen Gegenstand übertragen wird. Die Übersicht beschränkt sich auf die deutsche Sprache; nur vergleichsweise werden Fälle aus anderen Sprachen angeführt.

Wenn Itschner[3] Typen und Gattungsnamen als Ergebnis der Bedeutungserweiterung – denn um eine solche handelt es sich immer – scheidet, so kann auch diese Trennung nur um äußerer Gründe willen gerechtfertigt werden. Auch hier liegen schließlich nur Gradunterschiede vor; denn ein Typus stellt in einer Persönlichkeit die Summe aller der Eigentümlichkeiten dar, die einer ganzen Reihe von menschlichen Individuen gemeinsam zukommen, sofern diese in irgendeiner Beziehung gleichartig sind. Eine große Zahl von biblischen, antiken, sagenhaften und geschichtlichen Personen, sowie[23] von Gestalten aus Werken der Literatur wird zum Abbild einer ganzen Menschengattung, eines Standes, Berufes oder einer Gesellschaftsklasse: Ein Mensch von besonderer Größe und Stärke ist ein (Riese) Goliath nach 1. Sam. 17, 14; ein ausgezeichneter Jäger wird als Nimrod, ein Mann von recht hohem Alter als Methusalem bezeichnet; einen ruchlosen Menschen nennt man wohl übertreibend einen Satan; die reuige Sünderin erscheint, allerdings unter falscher Auffassung von Luk. 7, 36 und 8, 2, als büßende Magdalena. Ein Adonis ist ein bildschöner Jüngling, der Argus ein mißtrauischer Wächter; ein Krösus verfügt über ungeheure Reichtümer, Ganymed, der Mundschenk der Griechengötter, wird zum Kellner überhaupt; jeder Beschützer der Künste und Wissenschaften wird als Mäcen gefeiert; der unerfahrene Jüngling hat einen Mentor wie einst Telemachos. Es erübrigt sich, die Reihe über Xanthippe, Don Juan, Schweppermann, Byron usw. bis in die Gegenwart weiterzuführen. Der Verbreitungsbereich ist aus leicht erkennbaren Gründen auf die Gebildeten beschränkt. Nur in ganz wenigen Fällen ist der Kreis weiter gezogen; dann schreitet die Entwicklung auch fort zur Bezeichnung von leblosen Gegenständen, wie wenn im Französischen ein Judas nicht bloß der hinterlistige Verräter ist, sondern auch das »Guckloch in der Tür« (den gleichen Bedeutungswandel zeigt im Deutschen der Begriff Spion).

Den germanischen Vorfahren galt die Namengebung als heiliges und bedeutsames Fest innerhalb des Geschlechtsverbandes, und so sind die deutschen Vornamen als Erbe jener Zeit voll tiefen Sinnes. Frühzeitig gesellten sich fremdsprachliche zu ihnen, christliche Taufnamen wie Jakob, Adam bereits seit dem 9. Jahrhundert. Das hohe Mittelalter ist arm an Vornamen; eine Bereicherung stellen nur die Namen der Heiligen dar wie Martin = Martinus, Lorenz = Laurentius, Anton = Antonius. Erst der Humanismus setzt wieder größere Mannigfaltigkeit an Stelle der Eintönigkeit der vorangegangenen Zeit. Der aristokratische Zug, den diese Geistesströmung aufweist, äußert sich in der Geringschätzung der allgemein üblichen Vornamen, an denen das Volk festhielt. Je weiter verbreitet sie waren, desto tiefer sank ihr Ansehen; eine Abschwächung des Gefühlswertes und Stimmungsgehaltes war die notwendige Folge.

Längst, wahrscheinlich auch schon im Zeitalter der Einnamigkeit, hatten sich im tagtäglichen Verkehr Kurz- oder Koseformen herausgebildet, und gerade von diesen in zahllosen Abwandlungen auftretenden Kosenamen, die stark gefühlsbetont waren, ging der Bedeutungswandel aus. Ihre Bildungskraft ist unerschöpflich; noch jetzt entstehen vor allem in den Mundarten und in der Umgangssprache immer neue Formen, die unter Erweiterung des ursprünglichen Begriffsinhalts zum Gattungsnamen werden. Der wesentlichste Anteil muß dabei dem Gefühl zugeschrieben werden; das reine verstandesmäßige Element tritt völlig zurück. Daraus erklärt sich der Umstand, daß viele dieser Neubildungen, aus einer flüchtigen Stimmung heraus unter ganz individuellen Bedingungen geboren, nur kurze Lebensdauer besitzen oder nur bestimmten Kreisen eigen sind, leichtlebige Augenblicksgeschöpfe, die der Schriftsprache entgehen und darum in die Wörterbücher selten Aufnahme finden. Diejenigen jedoch, die zum Dauerbesitz der hochdeutschen Sprache geworden sind, erweisen ihre Kraft, indem sie in andere Wortklassen übergehen, Tätigkeiten und Eigenschaften bilden, oder sich zu Zusammensetzungen vereinigen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen folgen die Vornamen mit ihrer abgewandelten Bedeutung in alphabetischer Ordnung[4].

1. August, ursprünglich lateinisches Eigenschaftswort, von augere = vermehren, erheben, verherrlichen abgeleitet, mit der Bedeutung, erhaben, geheiligt, wurde Augustus, seitdem ihn der erste römische Kaiser Cäsar Octavianus angenommen hatte, zum Beinamen[24] aller römischen Kaiser und der Fürsten überhaupt. Der Humanismus machte ihn auch in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beliebt, so beliebt, daß sich das Volk seiner bemächtigte. Mit der weiten Verbreitung sank sein Wert derart, daß er zur stehenden Bezeichnung der lächerlichen Figur im Zirkus wurde. Die Gestalt des »dummen August« soll um 1864 in England von Tom Belling geschaffen und gegen 1878 von dem Franzosen Guyon dem Geschmack seiner Landsleute angepaßt worden sein. Seit jener Zeit hat er seinen Siegeszug durch die lustige Welt genommen. Die Franzosen geben ihm jetzt meist den Kosenamen Gupusse = Gustchen. Die deutsche Ra. »So ein August« wird in verächtlichem Sinne von einem törichten Menschen gebraucht.

2. Barbara, verwandt mit Barbar, barbarisch, Barbarei, eigentlich ein zum Hw. erhobenes griechisch-lateinisches Ew. mit der Bedeutung, »die Fremde, Nichtgriechin«. Volkstümliche Kurzformen sind nicht nur Bärbel, Bärbchen, sondern ebenso Babette und Babine. In der Gegend von Penig ist Babine tadelnde Bezeichnung für ein zimperliches Frauenzimmer und dann noch allgemeiner Schelte für jemanden, der eine Torheit begangen hat.

3. Bartholomäus über Griech.-Lat. zum Hebräischen zurückgehend > Barthel: Schmutz-, Dreck-, Sau- oder Schweinebarthel als Schelten für unsaubere Kinder. Vielleicht liegen darin eher Ableitungen von Schmutzbart oder Dreckbart vor, die dann Analogiebildungen erzeugten (auch Präsch-, Dösbarthel).

4. Beate von lat. beatus = die Glückselige, nach Albrecht, die Leipziger Mundart § 166 Gattungsname für eine steife, förmliche, auch frömmelnde Person.

5. Christian und Christine, eigentlich Ew. aus dem griech.-lat. christianus. Christian, nd. Krischan, ist in Mecklenburg der Knecht schlechthin, Christel wird in verächtlichem Sinne von liederlichen, unsauberen Mädchen und Frauen gebraucht (Vogtland, Erzgebirge).

6. Christoph < Christophorus = der Christusträger, Name aus der Heiligenlegende, kam wie Christian seit dem 17. Jahrhundert in Aufnahme, sank aber von den bürgerlichen Kreisen schnell in die bäuerliche Bevölkerung, deren frommer Sinn ihn bis zur Gegenwart gehalten hat. Stoffel und Toffel, Stöffel und Töffel waren noch zu Gellerts Zeiten Namen für den Bauern schlechthin; durch den gleichen Bedeutungswandel, der sich in Tölpel aus mnd. dörper, franz. vilain (Gegensatz courtois = hövesch = hübsch) offenbart, wurden sie, besonders aber Toffel, zum Gattungsnamen für einen ungeschickten oder dummen, einfältigen Kerl. Weiterbildungen: abtoffeln = grob abfertigen; betoffelt = verlegen, betroffen; Pflaumentoffel.

7. Daniel, biblischer Name, > mundartlich Danel, vogtländisch = ein alter, neugieriger Kerl, in Meißen ein Mensch von besonderer Länge; einen Menschen mit wunderlichen Ansichten nennt man in der Kirchberger Gegend (Wolfsgrün) Pfaardanel = Pferdedaniel.

8. David. Der biblische Bericht von der Geschicklichkeit des jugendlich-flinken David im Schleuderwurf und Harfenspiel bietet den Grund dafür, wenn die Koseform Davidchen, Davidel einen flinken, geschickten Burschen bezeichnet. Sogar die Uhr geht »wie ein Davidel«.

9. Eva wird auf Grund der mosaischen Schöpfungsgeschichte (1. Mos. 3, 20) übereinstimmend mit dem Französischen zur Bezeichnung für jede Frau, ganz besonders aber für eine neugierige (Evastochter, Fille d’Eve). Im Schwäbischen versteht man eine wollüstige Person darunter (Z. f. d. Ma. 5, 221).

10. Friedrich, echt germanisch, die weibliche Entsprechung Friederike erklärt sich aus dem mlat. Fridericus. Kurzformen sind Fritz und Fritzsch – jetzt Familienname – beziehungsweise Fritze, dieses für männliche und weibliche Personen. Die außerordentliche Beliebtheit, zu der sicherlich die volkstümliche Gestalt des »Alten Fritz« beigetragen hat, hatte zur Folge, daß Friedrich gleich Johann zum Gattungsnamen für den Diener, Hausdiener oder Kutscher wurde.

[25]

In Zusammensetzungen mit Tätigkeitsbegriffen bezeichnet die Kurzform in tadelndem Sinne Personen, die die im Bestimmungswort ausgedrückte Tätigkeit im Übermaß ausübt. Diese Bildungsweise ist im Volke außerordentlich beliebt und gestattet zahllose Abänderungen: Mäkel-, Quassel-, Trödel-, Tiftel-, Lorken- oder Schnokenfritze (einer, der voller Schnurren und Schelmereien steckt); Blinzel-, Heul-, Tran-, Märfried(e) usw. In der Soldatensprache bedeutete »Zappelfritze« im Felde den Radfahrer. In der Gaunersprache bezeichnet nach Albrecht »Tittelfritze« den Rechtsanwalt.

11. Georg, der Name des Schutzheiligen St. Georg, dessen Verehrung namentlich infolge der Kreuzzüge allgemeiner wurde, ist aus dem griechischen Gattungsbegriff georgós = Landmann, Ackersmann hervorgegangen. Der Kappadozier Georgius, der im Jahre 361 als Märtyrer gestorben war – die Erinnerung daran lebt im ahd. Georgsliede – wurde im Volksglauben zum Drachentöter. Mit Hans und Heinz, Kunz und Peter, Toffel und Michel war auch Jörg unter den Bauern als Vorname beliebt. Wie jene, so konnte auch Jörg im geringschätzigen Urteil der oberen Stände den beschränkten Dörfler bezeichnen, wie es noch bei Hauff im »Bild des Kaisers« heißt: »Er (d. h. der Sohn, von dem der napoleonisch gesinnte Vater erzählt) hat oft Stunden, wo es ihm lächerlich, ja töricht erscheint, daß er in meinem bequemen Schloß wohnt, und Nachbar Görge und Michel ... nur mit einer schlechten Hütte sich begnügen müssen.«

12. Gottfried, Gottlieb und Gottlob sind gleicherweise, besonders aber die beiden letzteren, stark in der Wertschätzung gesunken, seit naive Frömmigkeit der Aufklärung als rückständig erschien. Die Kurzformen Fried, Lieb und Lob müssen es sich darum gefallen lassen, einen beschränkten, schwerfälligen Menschen zu bezeichnen, besonders in den Zusammensetzungen: Märlieb, Quatschlob. Ein Breilob ist mit Brei aufgezogen, darum ein schwächlicher Mensch ohne Saft und Kraft in Rede und Tat.

13. Heinrich, ebenso wie Konrad, mittelalterlicher Lieblingsname nach den zahlreichen Fürsten, die ihn im Laufe von mehreren Jahrhunderten trugen, hat eine ganze Reihe von Kurzformen entwickelt: Heinz, Hinz, Heinze, Heinzel, Hein, Heun. Nach Fr. L. Jahn war Hinz Blaufink der Anführer der Gassenbuben in den Hansestädten. Neben anderen Namen wurden die aus Heinrich abgeleiteten Kurzformen auf geisterhafte, dem Menschen freundliche oder feindliche Wesen übertragen: Freund Hein (der Tod), Heinzelmännchen. Die Soldatensprache kennt den Leichenheinrich = Lazarettgehilfe. Der Quasselheinrich ist ein Schwätzer, der Kulmuckenheinrich ein Kopfhänger und Eigenbrötler (Erzgeb.).

14. Jakob, ein hebräischer Mannesname von schwer festzustellender Bedeutung, erzeugt je nach der Betonung die Kurzformen Jäckel, Jockel (schweizerisch Joggeli) und Köpke. Wie man in Frankreich 1358 die aufständischen Bauern les jacques (les jacquiers) und die furchtbare Bewegung Jacquerie nannte, weil der Anführer Guillaume Caillet (Charlet?) den Beinamen Jacques Bonhomme führte, einen Namen, der den einfältigen Bauern, nach Larousse sogar das ganze französische Volk bezeichnete, so galt auch Jäckel im 16. Jahrhundert z. B. bei Fischart Garg. 73 als Gesamtbezeichnung für die Bauern, und zwar mit besonderer Betonung ihrer rohen Dummheit. Die Zusammensetzungen Pferde-, Hunde-, Tauben-, Bienen-, Bilderjokel oder -gokel, unter denen Liebhaber und leidenschaftliche Sammler zu verstehen sind, müssen wohl eher zu Gokel in der Bedeutung Narr gestellt werden. Albrecht führt für die Leipziger Gegend Jokel = Bursche, Kerl an. Der englische Name des Bereiters Jockey ist die Verkleinerung von Jock, das im nördlichen England üblich ist für Jack = Jakob.

15. Jeremias, der große jüdische Strafprediger, hat den Untergang seines Volkes in ergreifenden Liedern beklagt. Wie französisch Jérémie bezeichnet darum auch der deutsche Name verächtlich einen Menschen, der endlos klagt und jammert, einen Jammerlappen.

[26]

16. Johann, Johannes, der Name des Apostels, außerordentlich gebräuchlich und darum eine fast unübersehbare Fülle von appellativischen Bezeichnungen entwickelnd. Johann ist der Hausknecht, der Kutscher der Herrschaft, ebenso wie in Frankreich Jean, in England John und in Rußland Iwan. Die Koseform Hans lebt in Verbindungen wie: Hans im Glück, Hans in allen Gassen (oder in allen Hägen bei Reuter), Hans Dampf in allen Gassen – Titel einer Erzählung von Zschokke –, Hans Guckindieluft, Hansnarr, Hanskaspar (Dreikönigsspiele!), Hans Unvernunft, Hanswurst, die lustige Person, die in Jean Potage ihr französisches Gegenbild hat; das Mittelalter kannte Gaff-, Knapp-, Lauf-, Schnarch- und Prahlhansen; die großen Hansen waren die vornehmen Herren. Nur die Gegensätze Prahlhans und Küchenmeister Schmalhans leben jetzt noch fort. Ein langer Mensch ist ein langer Hans oder sächsisch ein Hansdromnaus (Hans oben hinaus) genannt; der alberne Hans hat nur Torheiten im Kopfe. Im Volkswitz hieß der Henker, dessen unehrlichen Namen man ebenso ungern aussprach wie den gefürchteten des Teufels, Meister Hans oder Schnurhänslein (neben Meister Peter oder Matz). Der hochdeutschen Form Johann entspricht die niederdeutsche Jahn, Jan in Janhagel, das als Spottname der Seeleute eine wie durch Hagelschlag zusammengebrachte Volksmenge bedeutet und von Bürger als Johann Hagel verhochdeutscht worden ist. Ähnlich beschimpften sich Bauern und Landsknechte gegenseitig als Hanst Mist und Hans Marter. Der Dummrian ist nichts anderes als ein Dummerjahn, wie aus der Schreibung dummer Jan in Seb. Francks Sprichwörtersammlung hervorgeht. (Die übrigen Hauptwörter gleicher Bildungsweise stellen eine satirische deutsch-lateinische Mischbildung der Humanisten dar: Grob-ianus, > Grobian, Schlendrian, Liedrian, Stolprian.)

Im Erzgebirge und den angrenzenden Gebieten nennt man einen Tierquäler einen Schinderhannes nach dem berüchtigten Räuberhauptmann Johannes Bückler. Mörike spricht im »Stuttgarter Hutzelmännlein« von einem einfältigen Menschen als von einem Hans Leand oder Leard, < Johann Leonhard und leitet davon die Tätigkeit, verhansleardlen mit der Bedeutung, »auf eine einfältige Weise verlieren, versäumen« ab.

17. Josef, unter einem »böhmischen Seff« versteht der Sachse allgemein den Böhmen, insbesondere den böhmischen Maurer.

18. Karl, latinisiert Cárolus, davon abgeleitet der weibliche Name Karoline > Karline, der als Schelte üblich ist, »so eine alte Karline!« Die Soldaten scheinen besondere Vorliebe für Karl zu hegen: Der Schellenbaumträger bei der Regimentsmusik heißt Bimmelkarl, der Arresthausaufseher Fockenkarl; die Sachsen nannten im Felde den Fahnenschmied Hufkarl. »Klebekarl« für den Gerichtsvollzieher ist nach Müller-Fraureuths Wb. der obersächs. und erzgeb. Ma. ein Dresdner Ausdruck.

19. Kaspar, Melchior und Balthasar waren die drei Könige aus dem Morgenlande, beliebt beim Volke seit den im 15. Jahrhundert aufkommenden Sternsingerumzügen. Kaspar war »der schwarze und der kleine«, von dem Goethe singt: »... und mag wohl auch einmal recht lustig sein«. Die Bedeutung spaltete sich: »Der schwarze Kasper«, unheimlich und gefürchtet, wurde zum Beinamen des Teufels; anderseits trat das Merkmal des »Lustigmachers« in den Vordergrund, so daß Laroche im 18. Jahrhundert dem wiederbelebten Hanswurst den Namen Kasper gab. Im Kasperletheater ist noch jetzt Kasperl den Kindern liebvertraut. Jeder närrische Mensch, der herumkaspert, erhält die Bezeichnung Kasper. Wer Suppe leidenschaftlich gern ißt, wird als Suppenkasper verspottet.

20. Katharine > Käthe, Kathrine, Trine. Die Koseformen haben wie die anderer weiblicher Vornamen – Trude, Trutschel, Trautschel < Gertrud, Liese < Elisabeth – meist wegwerfenden Sinn: Dumme Trine, Heulliese, Bauerntrutschel. »Das laufend Katterl«, »Die schnelle Katharina« und »Jungfer Kathrine« sind verhüllende Bezeichnungen und vielleicht als eine Art Schulwitz aufzufassen (Katarrh?).

[27]

21. Konrad ist eine althochdeutsche Zusammensetzung aus kuoni = kühn und rât = Rat, als Name vornehmer Herren überaus häufig, daher mit Hinz zusammen in der Koseform Kunz allmählich zur Gattungsbezeichnung für den Bauern herabsinkend. Charakteristisch ist der Name des süddeutschen Bauernbundes »Der arme Konrad«, der fälschlich als »Kein Rat« gedeutet wurde. Für die Häufigkeit dieser und ähnlicher Vornamen und ihre typische Bedeutung spricht recht deutlich das Personenverzeichnis eines Lustspiels aus dem Jahre 1540 (mitgeteilt Z. f. d. U. 10, 395). Es führt folgende »Menner« an: Heintz der erst Schultheis, Contz sein son, Gotz der nachbeuren son, Seitz (< Siegfried) sein zechgesel, Ditz (< Dietrich).

22. Laban, in der Ra. »langer Laban« in Norddeutschland ein langer, aber schlaffer Mensch; in Schlesien ist dafür der Ausdruck »Labander« üblich.

23. Leonore, Lenore aus dem englischen Eleonore gekürzt, mit der weiteren Kurzform Lore. In Neustadt und in der Lausitz erhält ein in weiblichen Handarbeiten ungeschicktes Mädchen den Spitznamen »Pfefferlore«.

24. Lorenz, aus lat. Laurentius, verkürzt zu Lenz. Die Deutung Faulenzer als einen faulen Lenz, der bei Hans Sachs als »Der faul Lenz« vorkommt und zur Schreibung Faullenzer Anlaß gegeben hat, wird jetzt allgemein abgelehnt. Man sieht in der Tätigkeit faulenzen eine der für Süddeutschland charakteristischen Bildungen auf -enzen = nach etwas schmecken, riechen, aus der dann erst das Hauptwort Faulenzer entwickelt worden ist. Wenn aber eine tiefe Verbeugung »krummer Lorenz« genannt wird, so ist dabei an den Menschen zu denken, der sie ausführt.

25. Ludwig, der schöne altgermanische Mannesname, ist auch in der französischen Form Louis seit dem Sonnenkönig Louis XIV. in Deutschland außerordentlich häufig und hält sich in manchen Gegenden, so im Vogtlande, mit Hartnäckigkeit, obwohl er infolge der Sittenlosigkeit am Hofe der französischen Ludwige in seiner Bedeutung tief gesunken ist. Er bezeichnet den Zuhälter, in Frankreich insbesondere die Dirne, während für jenen die Namen Adolphe und Alphonse, wahrscheinlich literarische Typen, gebräuchlicher sind.

26. Magdalene, biblischen Ursprungs, eigentlich die aus Magdala am galiläischen Meer Gebürtige, verkürzt zu Lene, gilt in Frankreich als Gemeinname für gefallene Mädchen und solche von lockerem Lebenswandel.

Lene kann auch Kürzung aus Helene sein. »Die fromme Helene« ist ein durch Wilh. Busch geschaffener Typus.

27. Margarete ist im Mittelalter bereits außerordentlich verbreitet, so daß Margret, Grete eine weibliche Person schlechthin bezeichnen: Hans und Grete, eine faule Grete (Liese). Wie Marie < Maria, als Name der Gottesmutter während der mittelalterlichen Marienverehrung auf Millionen frommer Lippen, schließlich so gemein wurde, daß er verächtlich das derbe Bauernmädchen bezeichnete – noch jetzt wird die reiche altenburgische Bauersfrau in den angrenzenden sächsischen Gebieten als Bauernmärge (-marie) und ein plumpes bäurisches Mädchen auch in der Stadt als Bauernmieke (Koseform für Marie) verspottet, so gilt auch Grete, Grite oder Gritte als Gemeinname für ein boshaftes Frauenzimmer.

28. Martin, der Name des Heiligen, dem der 11. November geweiht ist. In Süddeutschland tritt der Pelzmärtel an die Stelle des Knecht Nikolaus oder Ruprecht; er heißt auch der gute Märtel. Meister Martin ist der mittelalterliche Sammelname für die Metzger.

29. Matthias und Matthäus < Mathis, Mathes > Matz in Hemden-, Hosen-, Spiel-, Tändel-, Plaudermatz oder in Verbindung mit einem den Familiennamen nachahmenden Übernamen wie Matz Fott = unmännlicher, feiger Mensch, Matz Pump = einfältiger Mensch oder Matz Klotz = derber, plumper Gesell; aus der bloßen Namensform Matz für einen einfältigen Menschen entwickelte sich die Verkleinerung Mätzchen zur Bezeichnung von Narrenspossen. Nach Schmellers bayr. Wb. bedeutet auch Hiesel < Matthias einen[28] dummen Menschen; von dem Gemeinnamen wird die Tätigkeit hieseln = jemanden zum Besten haben, abgeleitet wie von Gabel, Gaberl < Gabriel gabeln = übereilt handeln.

30. Max < Maximilian, spätlat. Maximinianus, ist eigentlich der zum Geschlecht des Maximinus Gehörige. Volkstümlich wurde er besonders durch den »letzten Ritter«. »Max und Moritz« sind nach Busch zwei Musterknaben. Während des Weltkrieges entstand »Knallmaxe« als humorvoll-grimmige Benennung für die unaufhörlich schießenden Franzosen. Die Ra. »den Maxen machen«, bedeutet den Geprellten spielen. »Ein strammer Max« ist im Kaffeebaum zu Leipzig ein mit gehacktem Rindfleisch und einem rohen Ei belegtes Brot.

31. Mechthild, neben Mathilde veraltet, ist in der Kurzform Metze ein Schulbeispiel für die Bedeutungsverschlechterung: Aus dem stolzen Namen der Fürstin wird allmählich der überaus häufige Vorname von Bauernmädchen – in dem bereits erwähnten Personenverzeichnis des Lustspiels aus der Reformationszeit erscheint Metz als die Tochter der alten Genßhertin – die Pfaffenköchin und Lagerdirne und damit das verächtliche, feile Weibsbild überhaupt.

32. Michael, der biblische Erzengel, verschmolz bei den christlichen Germanen mit dem Schlachtengott Wodan, wurde darum in der Kurzform Michel – das ahd. Ew. mihil = groß, stark, mag mit eingewirkt haben – auf die deutschen Kämpfer übertragen und zur Bezeichnung der Deutschen überhaupt: Der deutsche Michel. Das Schlagwort hat mannigfache Wandlungen erfahren, ehe es seit den Freiheitskriegen zum Sinnbild des gesamten deutschen Volkes wurde. In der Reformationszeit galt es allgemein als Spottname für den einfältigen, tölpelhaften Deutschen, so daß es Stieler im »Teutschen Sprachschatz« Sp. 2277 durch idiota, indoctus erklärt. Diese Bedeutung lebt in der Gegenwart fort: Quatsch-, Heulmichel; Linkmichel (in der Kundensprache ein Handwerksbursche, der sich noch nicht aufs Fechten versteht). Nach Mörike (Novelle »Der Schatz«) wird im Schwäbischen ein Jüngling, der das weibliche Geschlecht ängstlich meidet, ein »kalter Michel« genannt. Vetter Michel, den Goethe mit überlegener Ironie malt, wenn er sagt: »Laßt den Witzling uns besticheln, glücklich, wenn ein deutscher Mann seinem Freunde Vetter Micheln guten Abend bieten kann,« ist das Urbild des deutschen Philisters. Sich anbiedern wird darum auch durch: sich vettermicheln, sich anmicheln gegeben. Michelei, Micheltum sind Neubildungen der letzten Jahre.

In der dichterischen Anschauung nimmt jedes Volk von ausgeprägter äußerer und innerer Eigenart persönliche Gestalt an. Das französische Volk wird durch Marie-Anne, das Weib aus dem Volke, versinnbildlicht, das nach Heine als Sinnbild der wilden, ungebändigten Volkskraft 1830 »eine fatale Bürde abwirft«. John Bull ist die Verkörperung der englischen Wesensart, am nächsten verwandt mit ihm ist der amerikanische Vetter Uncle Sam. Tommy, wie die deutschen Soldaten jeden Engländer nannten, ist der Schottländer, Paddy (Koseform von Patrik, dem Schutzheiligen der Insel) der Bewohner des grünen Eilands, Tom der Neger. Im Elsaß ist Méchel (Michel) der Spitzname der Deutschen.

33. Nikolaus, der Name des früh schon heilig gesprochenen Bischofs zu Myra in Lyzien, kommt schon bei Oswald von Wolkenstein im 15. Jahrhundert in der Kurzform Nickel als Personenname vor. Er verband sich frühzeitig mit der Vorstellung des Kleinen, Unbedeutenden, die aus dem bei Luther vorkommenden Gegensatz des kleinen Nickels zum großen Hansen hervorging. Deshalb bezeichnet man damit nicht bloß Kinder, im Schwäbischen eigensinnige Mädchen, sondern auch erwachsene Personen, die mit etwas Tadelnswertem, das den Wert des Menschen herabsetzt, behaftet sind: Gift-, Zorn-, Filz-, Gron-, Laus- und Notnickel, Sau-, Schweinnickel; Schinder-, Schimpf-, Rußnickel. Auch auf liederliche Weibspersonen wird Nickel angewandt. Hansnickel war um 1680 zu Mühlhausen in Thüringen der Scharfrichter.

Der heilige Nikolaus war der Schutzheilige der Seefahrer. Darum heißt der Matrose außer Jack auch Klas, häufig mit wertverminderndem Beiwort: grober, dummer Klas, Drömklas.

[29]

In der Adventszeit – der 6. Dezember ist sein Namenstag – kehrt der Nikolaus bei den Kindern ein, und sie beten: »Ach lieber Sankt Nikolaus, schütt doch den Sack voll Nüsse aus.« (Auch Knecht Niklas oder Pelznickel.) Wenn im Französischen Nicolas den einfältigen Dummkopf – auch in der Verkleinerungsform Colas – bedeutet, so ist sicherlich die lautliche Ähnlichkeit mit nigaud von bestimmendem Einfluß gewesen. Das weibliche Colette bezeichnet ein zimperliches Frauenzimmer (Zimperliese).

34. Oskar ist ein im Norden (Schweden) häufiger Name < Ansgar. Eine Person von zudringlicher Frechheit wird mit der Ra. »frech wie Oskar« charakterisiert. Der Name ist im Französischen zur Bezeichnung des Zuhälters herabgesunken, auf welchem Wege, deutet H. Taine an: Ossian avec Oscar, Malvina et sa troupe, fit le tour de l’Europe et finit vers 1830 par fournir des noms de baptême aux grisettes et aux coiffeurs.

35. Peter < Petrus wird in appellativischer Verwendung gleich dem Hans bevorzugt: Dummer, fauler, hölzerner, trauriger, langweiliger Peter, Heul-, Quatsch- oder Seich-, Schrei-, Märpeter, Lügen-, Dreck-, Karnickelpeter (Liebhaber von Karnickeln); Tran- und Traumpeter. Ein strubbliger d. h. zerzauster Kopf verhilft seinem Besitzer zur Bezeichnung Strubbelpeter, literarisch berühmt geworden als »Struwelpeter« durch den Dichter Heinrich Hoffmann. Chamissos Peter Schlemihl lebt auch unter denen, die die Dichtung nicht kennen, in der Ra. »Du bist mir ein schöner Schlemihl« fort. Wer dasitzt, wie Peter Bumm, ist völlig teilnahmslos. In sächsischen und thüringischen Gegenden wird ein schlechter Mensch als Peter Meffert verächtlich gemacht.

36. Philipp, aus dem Griechisch-Lateinischen stammend, abgekürzt > Lipp, Lips. Ein unruhiges Kind wird als »Zappelphilipp« oder Zappelliese getadelt. Der »Vater Philipp« ist in der Soldatensprache der Arresthausaufseher (vgl. Fockenkarl).

37. Ruprecht, gleich den Nebenformen Rupert, Robert, aus ahd. hruod-beraht = der Ruhmglänzende (vgl. Bertha < Berchtha), begleitet als des Christkindleins getreuer Knecht dasselbe bei der weihnachtlichen Bescherung. Die Kinder fürchten die polternde Gestalt mit der Rute als den Rupert oder Rupperich, so daß der Name die allgemeine Bedeutung »Schreckgestalt« annimmt. Nach Eisels Sagenbuch des Vogtlandes werden da und dort gewisse schauerliche Waldstätten »Rupprechte« geheißen; ein solcher Rupprecht schließt sich nach Eisel an die Talschlucht Lerche bei Tscherma an und ist arg verschrien.

Die Koseform Rüpel < ahd. Rûpilo, Rûpo, war noch im 16. Jahrhundert, z. B. bei Fischart, Eigenname; als Familienname Rüp(p)el hat sie sich erhalten. Da der Knecht Ruprecht vermummt oder geschwärzt auftrat, mit grober Stimme redete und derb zuschlug, in den Weihnachtsspielen den Spaßmacher darstellte, nahm der Name die appelativische Bedeutung einer schwarz aussehenden Gestalt einerseits wie eines groben, ungezogenen Gesellen anderseits an. Wer von der Sonne verbrannt ist, sieht schwarz aus wie ein Riepel (Rüpel), die Mohren sind schwarze Riepel, und der Essenkehrer heißt im Erzgebirge und Vogtland, ohne daß dabei sein Benehmen getadelt wird, Feierriebel = Feuerrüpel. Auf der anderen Seite steht der Rüpel als der ungeschliffene Grobian mit seinen Rüpeleien. Abgeleitet ist das Tätigkeitswort rüpeln.

Die französische Koseform Robin < Robert ist zum Gemeinnamen des tölpelhaften Bauern geworden, der den Pfiffigen spielen will, im weiteren Sinne bezeichnet sie den Spaßvogel, in Sprichwörtern den Menschen überhaupt. Robinette ist der Name der Dienstmagd.

38. Susanne, hebräisch die Lilie. Man spricht auf Grund des biblischen Berichts von einer »keuschen Susanne« ebenso spöttisch wie von der frommen Helene. Die gekürzte Form Suse, die allgemein eine langsame, träge, träumerische Person (Mär-, Traumsuse) bezeichnet, aber auch andere tadelnswerte Eigenschaften hervorhebt (Heulsuse), wird häufig sogar auf männliche Personen angewendet. Mörike nennt im »Stuttgarter Hutzelmännlein« ein aufgeputztes Mädchen eine »Susanne Preisnestel« nach dem Saum (Preis) am Hemde und dem zum Einfassen gebrauchten Band.

[30]

39. Thomas, nach Joh. 20, 24 ff. der hartnäckige, erst durch den Augenschein überzeugte Zweifler wird zum Typus des Ungläubigen: ein ungläubiger Thomas.

40. Ulrich, Koseform Uz, wird in den Ra. »den Ulrich anrufen« = sich erbrechen und »Ulrich von der Feuerwehr« (letztere im Vogtland gebräuchlich für irgendeinen Menschen, der zum Spott herausfordert) verwendet. Von Uz wird auch uzen = foppen abgeleitet, wenn auch diese Herleitung nicht allgemein anerkannt ist.

41. Ursula, lateinischer Name = Bärin, appellativisch in der Form Ursel, Urschel für eine dicke Frau; französisch Ursèle ist die alte Jungfer oder die Magd.

42. Wenzel aus dem Slawischen ins Deutsche gedrungen; der Brogl = Wenz ist bei Mörike (Stuttgarter Hutzelmännchen) der Prahler (sich broglen = prahlen).

Vornamen dienten seit jeher als Glimpfnamen (Euphemismen) für Personen oder Wesen, die man aus abergläubischer Furcht nicht bei ihrem wirklichen Namen zu nennen wagte. Daß der Henker Meister Hans, Schnürhänslein, Peter oder Matz gerufen wurde, ist bereits angeführt worden, ebenso daß Kobolde und Wichte Heinzel- oder Petermännchen, Peterlein, Hollepeter, Chiemke (nd. Verkleinerung von Joachim), Wolterken (Walterchen) oder Nissen hießen. Der Name des Metalls »Nickel« entstand, wie Kobalt aus dem neckenden Kobold, aus der Bezeichnung des Bergdämons, der die Häuer äffte, indem er ihnen Kupfer vortäuschte. Der Tod ist Freund Hein oder Henn. Unendlich mannigfaltig sind die Bezeichnungen des Teufels, die er teilweise mit dem Henker gemeinsam hat: Hans, Hanske = Hänschen, Junker Hans, Grau- oder Grünhans, Hans vom Busch, Heinrich, Grauheinrich, Hinz, Kunz, Nickel, Großnickel, Marten oder Merten, Kaspar oder Käsperle, Dewes = Tobias, Rüpel, Stöffel oder Junker Stof = Christoph, Peterlein, Velten = Valentin unter Anlehnung an mhd. vâland usw.

Von jeher hat der Deutsche in enger Vertrautheit mit der Tierwelt, zunächst natürlich mit den Tieren seines Hauses, aber ebenso mit solchen des Waldes, nützlichen und schädlichen, gestanden. Die Tiersage offenbart das innige Verhältnis zwischen Mensch und Tier auch dadurch, daß dieses einen menschlichen Namen trägt. Das männliche Pferd heißt allgemein Hans (bekannt war vor Jahren »Der kluge Hans«), die Stute Liese oder Lotte; ein Dackel wird wohl auch Seppl gerufen. Freilich sind dies gewissermaßen Eigennamen wie im Tierepos, aber der Übergang zum Gattungsbegriff ist außerordentlich leicht gegeben. Auch der »Matz« war ursprünglich Name eines Vogelindividuums mit Haustierrechten, eines Kanarienvogels oder zahmen Stares. Durch Bedeutungserweiterung wurde die Bezeichnung auf jeden Star – Starmatz – und jeden kleineren Vogel übertragen: Piepmatz (Wandelung dieses Begriffs: Der kriegt einen Piepmatz ins Knopfloch = einen Orden, du hast wohl einen Piepmatz (Vogel)?) Sogar Ungeziefer wird von den Kindern als Matzeln bezeichnet. Der Papagei heißt allgemein Lore oder Lorchen. Rabe und Krähe tragen in Zwickau den Namen Jakob, die Dohlen heißen vielerorts Klas, die Rotkehlchen in der Lausitz wohl auch Rotkätel. Besonders zahlreich sind die Benennungen des Sperlings: bei den Franzosen Pierrot und Pierette, bei den Niederdeutschen Jochen, Johann Klappstert, Dackpeter. Das Schwein heißt Kuntz, auch Suse, Heinz ist der Kater, dann auch das männliche Kaninchen (vogtländisch Hàànz). Nicht belegt für Sachsen ist Hermann als Name des Ziegenbocks. Der Pariser ruft den Bären des Zoologischen Gartens Martin; Martine ist das weibliche Kaninchen; auch andere Tiere heißen im französischen nach dem heiligen Martin.

Naturgemäß ist die Zahl der Pflanzen mit menschlichen Namen weit geringer; erwähnt seien nur »Das fleißige Liesel« = eine lange blühende Topfpflanze und »Der gute Heinrich« = Chenopodium.

Die Figuren des Kasperletheaters, Nachbildungen häufiger menschlicher Typen, lassen den Vorgang des Bedeutungswandels deutlich erkennen. Den Zuschauern werden die[31] Puppen ebenso lebendig, wie ein Kind mit seinem Püppchen umgeht, als wäre es lebendig. Die alte Bezeichnung für die Gestalten des Puppentheaters war Kunz, Kunzchen, Künzel, Heinz oder Jäckel; nach ihnen hieß der Puppenspieler Kunzmann (noch jetzt Familienname) und Kunzenjager oder Kunzenspieler. Vom französischen Marion, der Koseform von Marie, ist die noch jetzt herkömmliche Bezeichnung Marionetten abgeleitet. Eine andere Kurzform desselben Vornamens Marotte, noch heute in der Normandie ein junges, halbwüchsiges Mädchen bezeichnend, ist nicht bloß der Puppenkopf am Narrenstab, sondern auch die Narrheit, der närrische Einfall.

Mit dem Namen Heinz werden eine ganze Reihe technischer Werkzeuge und Geräte belegt, ursprünglich wohl im Bergbau eine Wasserhebemaschine nach dem geschäftigen Kobold, dann auch die Schnitzbank des Böttchers. Schmeller führt als bayrisch an Stiefelhänsel oder Stiefelhainzel = Stiefelknecht und Heuhainz = im Allgäu ein Gestell zum Trocknen des Heus (hainzen = diese Art des Trocknens). Französisch Saint-Jean ist nicht bloß alles, was der Setzer braucht, in der Druckersprache, sondern auch allgemein das Handwerkzeug: prendre son S.-Jean = die Werkstatt verlassen. Dietrich, wie Friedrich und Johann häufig für Diener, wird zum Namen des Diebs- oder Nachschlüssels. Die Rute erscheint den Kindern euphemistisch als Birkenhänsel oder Birkengottfriedel, wie auch im Französischen der Eseltreiberstock martin genannt wird.

Von jeher hat der Soldat in seiner Waffe ein ihm vertrautes lebendiges Wesen erblickt. Aus der gleichen Gesinnung heraus, die Körner dazu antrieb, das Schwert an seiner Linken als sein Liebchen, als Eisenbraut zu besingen, entstanden im Mittelalter die Beinamen der Geschütze und Waffen. Hans v. Schweinichen erzählt in seiner Lebensbeschreibung, daß der junge Herzog von Liegnitz sein Rapier »allezeit meine Jungfer Käthe geheißen« habe, mit der er oft ein Tänzlein getan habe. Ein Geschütz aus dem 14. Jahrhundert, das sich in der Arsenalsammlung zu Dresden befindet, hieß »Faule Magd«; noch berühmter war die »Faule Grete«, beide ihrer Schwerfälligkeit wegen so benannt, wie ja auch die deutschen Riesenmörser des Krieges allgemein »Dicke Bertha« hießen. Der Soldat gibt dem Gewehr die zärtlichsten Namen: meine Karline, Laura, Pauline, Bertha. Auf ein zärtliches Liebesverhältnis deutet auch, wenn der Schnapsbruder von der Flasche als von der Karline oder Pauline spricht. Die Kaffeekanne heißt manchmal Kaffeekarline.

Eine andere Art von Bedeutungsübertragung liegt vor, wenn Speisen und Getränke nach einem menschlichen Vornamen heißen: Ein geringes Bier, wie es die Knechte tranken, nannten die Schöppenstädter »armer Heinke«; im Erzgebirge ist der »Großpeter« ein dicker mit Milch übergossener Brei, als Sommerspeise beliebt, in Süddeutschland der »Biernickel« eine Kaltschale; der Reisbrei lebt in der Soldatensprache als »stolzer Heinrich«. Im südlichen Deutschland gibt es Pfannkuchen unter der Bezeichnung »Pauternickel«; in Westfalen entstand der berühmte Pumpernickel, über dessen schwierige Etymologie viel geschrieben worden ist; der zweite Teil ist auf jeden Fall der Vorname Nickel. Warum heißt in Sachsen ein Käse »alter Theodor«? Die Pflaumentoffel, die hie und da auf den Christmärkten verkauft werden, sind aus Dörrpflaumen zusammengesetzte Männlein in Essenkehrergewandung; auch der Name Pflaumenrüpel kommt vor. Der Ziegenpeter oder Bauerwetzel ist eine Krankheit der Halsdrüsen, vielleicht bei Hütejungen als Folge von Erkältungen häufig vorkommend. Seltsame Laune des Sprachgeistes, das Fensterkreuz als Fensterpeter, die große Klingel am Pferdekumt im Winter als Lore (Erzgeb.), den Abort als Lotte (Leipzig) zu bezeichnen! Das beliebte Gesellschaftsspiel »Schwarzer Peter« soll seinen Namen von einem berüchtigten Räuberhauptmann in Mecklenburg, Peter Nikoll, genannt der schwarze Peter, empfangen haben; dann wäre es über hundert Jahre alt; denn 1817 ist er in Glückstadt enthauptet worden. Die vier Wenzel sind die Unter, die Baste (Koseform von Sebastian wie Bastel) ist der Grünober im Schafkopfspiel. Auch Schar- oder Scherwenzel soll ursprünglich den Unter des Kartenspiels bezeichnet haben; Jean Paul, Freytag und andere nennen einen schlechten Tabak Lausewenzel. Manche Dresdner verstehen unter »großem Friedrich« die große Zehe, die Leipziger[32] sprechen von der »grünen Anna« und meinen damit den Polizeiwagen. Bei Dähnhardt, Naturgeschichtliche Volksmärchen 1, 102 heißt der Regenschirm beispielsweise »die baumwollene Minna«.

Die Zahl der Familiennamen in appellativischer Verwendung ist, an der Menge der Vornamen, unter denen keiner von älteren und gebräuchlicheren fehlt, verschwindend gering. Von vornherein ist auch klar, daß es sich, wenn Familiennamen zu Gattungsbezeichnungen geworden sind, nur um die allerbekanntesten, über weite Gebiete verbreiteten handeln kann. Aus dem hohen Alter und der Häufigkeit des Auftretens erklärt es sich, daß sich die Bedeutung nicht bloß erweitert, sondern auch in den meisten Fällen verschlechtert. Obwohl die Freizügigkeit das ursprüngliche Bild stark verändert hat, lassen sich doch noch immer auch inbezug auf die Verbreitung gewisser Familiennamen landschaftliche Verschiedenheiten nachweisen. Daneben aber gibt es Namen, die aus kulturgeschichtlichen Gründen gleichmäßig über ganz Deutschland verbreitet sind. An diese vor allem knüpft die Bedeutungswandlung an; nur selten wird ein Personenname von begrenztem Geltungsbereich zu appellativischer Verwendung gelangen. Ein flüchtiger Blick in die Wohnungs(Adreß-)bücher der Großstädte offenbart in überwältigender Fülle, welche Personennamen als die häufigsten gelten können. Der Volkswitz hat den Vers geschaffen: »Müller, Schulze, Lehmann, Schmidt – die machen jeden Mumpitz mit.« Die Lesart schwankt zwischen Müller und Meier, aus dem richtigen Bewußtsein heraus, daß unbedingt der Meier in die Reihe gehöre. Die Häufigkeit dieser fünf Namen wird erst dann recht deutlich, wenn die verschiedenen Formen der Rechtschreibung, unter denen sie vorkommen, in Betracht gezogen werden:

Nun mag der Volkswitz auf der Straße und im lustigen Blatt über diese Namen denken, wie er wolle, ihre Geschichte ist uralt, und sie waren einst ebenso geachtet, wie sie jetzt unwillkürlich ein Lächeln hervorlocken, wenn sich jemand als Müller oder Schulze vorstellt.

Der Schmied ist vielleicht der älteste aller Handwerker, hochgeachtet im deutschen Altertum wie bei Griechen und Römern, so daß die Heldensage von göttlichen und fürstlichen Schmieden berichtet (Wieland der Schmied, Jung Siegfried). Die strenge Arbeitsteilung des mittelalterlichen Zunftwesens schuf eine Fülle von Einzelhandwerken (Blech-, Kupfer-, Eisen-, Hammer-, Messer-, Gabel-). Die appellativische Verwendung in der Gegenwart ist verhältnismäßig beschränkt. Wohl nur im Altenburgischen wird ein Faulpelz in prachtvoller Anschaulichkeit als »kalter Schmied« bezeichnet (Müller-Fraureuths Wb. 2, 451). Das Erzgebirge nennt einen Springinsfeld, »Huppe(r)schmied«, womit ursprünglich ein Springkäfer gemeint war. Ganz geschickte Leute werden in Sachsen mit den Worten gelobt: »Du hast’s ja weg wie Schmidts Katze«. Wer schnell und plötzlich verschwindet, ist »weg wie Schwenke«. Natürlich handelt es sich in diesen Redensarten, in denen auch andere Eigennamen an die Stelle der angeführten treten, nicht um Gattungsbezeichnungen im eigentlichen Sinne.

Müller, wohl unmittelbar aus lateinisch molinarius entlehnt, verdrängt die ältere deutsche Benennung quirn, die in den Familiennamen Kerner oder Körner fortlebt. Ein leichter, luftiger Bursche (Luftikus) wird »Windmüller« gescholten. Als Müller werden hie und da Maikäfer und Kohlweißlinge bezeichnet. Müllerknechte sind Mehlklümpchen im Brote, Müllermädeln die Aurikeln. Planvolle, tägliche Körperstählung faßt die Tätigkeit »müllern« zusammen (der Erfinder heißt Müller).

Meier aus lateinisch maior = der größere gehört in die vornehme Verwandtschaft der fränkischen Hausmaier (Maior domus), des französischen maire (Bürgermeister) und des[33] deutschen Majors. Der Meier saß ursprünglich als Pächter oder Aufsichtführender auf einem größeren Gute (Meier Helmbrecht, der Meier in Hartmanns »Armem Heinrich«). Aus dem Gattungsnamen entstand der Familienname, dieser wieder nimmt appellativische Bedeutung an: Er bezeichnet einmal irgendeine Person aus der Gattung Mensch, deren Namen nicht bekannt ist oder nicht genannt werden soll; zu Tante Meier oder zu Lehmanns geht, wer seine Bedürfnisse auf dem Abort befriedigt. Albrecht verzeichnet den »feinen Meier« als den elegant Auftretenden; wer das tut, beißt den feinen Meier heraus. In großer Zahl werden vom Volke Zusammensetzungen gebildet, in denen das Grundwort Meier oft einen Vornamen ersetzt oder verdrängt: Angstmeier, Heulmeier (neben -fritze, -peter, -liese) ironisch auch für Sänger gebraucht, Bietelmeier neben -liese (Kind, das angibt oder klatscht), Kirchmeier (fleißiger Kirchenbesucher), Kraftmeier (ursprünglich der Turner, dann jeder, der in Taten oder auch nur Worten mit seinen Kräften prahlt; Kraftmeierei, Kraftmeiertum); Nietenmeier oder -fritze (Lotteriekollekteur); Piepmeier, Schlaumeier, Schwafelmeier neben Schwafellob, -hanne; Simpelmeier (Dummkopf); Kohlmeier (Aufschneider); Schwindelmeier, einer, der etwas vorschwindelt; Spielmeier; Strampelmeier (Radfahrer); Windmeier (Flausenmacher). Abmeiern bedeutet ursprünglich: einen Bauern auf irgendeine Weise von seinem Gute vertreiben; daraus erklärt sich meiern = foppen, anführen. Der besitzlose Bauer war der Gemeierte (übervorteilen, betrügen, auch der Geblaßmeierte). Wer im Vereinsleben aufgeht, ist ein Vereinsmeier.

Schulze ist die gekürzte Form von Schultheiß, dem Namen des Ortsvorstehers. Wie die anderen bezeichnet auch Schulze appellativisch jede beliebige Person. Die Ra. »Das ist mir Gottlieb Schulze« drückt aus, daß einem etwas völlig gleichgültig ist.

Lehmann, noch in Urkunden des 17. Jahrhunderts auch Lehemann, ist eigentlich der mittelhochdeutsche Lehensmann, der mit einem Gut oder Amt Beliehene. Jetzt ist dieser Familienname Gemeinname für Dummkopf: Das sieht Lehmann im Finstern. Irgendeinen Menschen vertritt der Name in der Ra.: Es wird wieder besser mit’m alten Lehmann, wenn z. B. die Frage nach dem Befinden gestellt wird.

Pietzsch, zu Peter gehörend wie Dietzsch zu Dietrich, ist in Sachsen ebenso häufig wie Lehmann. Darum ist unter den Kindern der Vers üblich: Pietzsch und Lehmann kam’n in’n Laden: Woll’n fer’n Dreier Käsemaden! Käsemaden hammer nich’ – Pietzsch und Lehmann drückten sich. Ein eifriger Turner heißt spöttisch Muskelpietzsch.

Huber, mhd. huober neben huobener, gehört mit Hübner zu Hufe, bezeichnet also den Besitzer einer Hufe. Der Name ist in Süddeutschland verbreitet und konnte darum Appellativum werden: Wühlhuber (unruhiger Hetzer), Quellenhuber (so nennt G. Roethe eine bestimmte Richtung von Forschern), Gschaftlhuber.

Auch in der Welt der Wörter gibts keinen Stillstand. Ein ewiger Kreislauf offenbart sich selbst an dem scheinbar Allerbeständigsten, an den Personennamen. Die Schöpferkraft der deutschen Sprache ist noch nicht versiegt.

Fußnoten:

[1] R. Needon, Vornamen als Gattungsnamen. Z. f. d. d. Unt. 10, 198 ff. A. Kölbel, Eigennamen als Gattungsnamen. Studien (zum französischen Wortschatz). Diss. Leipzig 1907.

[2] Wundt, Völkerpsych. I, 2. S. 579.

[3] Itschner, Sprachlehre 1911, S. 110.

[4] Abkürzungen: Ra. = Redensart; Hw. = Hauptwort; Ew. = Eigenschaftswort; ahd. = althochdeutsch; Ma. = Mundart; Wb. = Wörterbuch; > = wird zu, < = geworden aus: Z. f. d. d. U. = Zeitschrift für den deutschen Unterricht.

[34]

[35]

[36]

In Buchstaben: Fünfzehntausend Mark.

Nach einigem Zögern hatte auch ich mir ein Los der 5. Sächsischen Geldlotterie des Landesvereins »Sächsischer Heimatschutz« geleistet. Warum auch nicht! Wer opfert nicht von Herzen gern eine Mark und fünfzig Pfennig gerade für diesen Verein! Und sollte man es sogar in der Befürchtung tun, nichts zu gewinnen! Aber nein, für mich kam die Sache ganz anders. Meine Losnummer endete mit einer eins, und durch die Gewinnliste, die ich mir für zehn Pfennig kaufte, erfuhr ich die große Tatsache: alle Lose, die mit einer eins endigen, haben eine Mark und fünfzig Pfennig gewonnen, oder mit anderen Worten: sie erhalten den Loseinsatz zurück! So steckte ich also mein wohlverwahrtes Los ein und fuhr mit der Elektrischen von meiner Vorstadt aus bis auf den Pirnaischen Platz, von dort aus lenkte ich meine großen Schritte nach der Schießgasse zu. Vor der Geschäftsstelle des Landesvereins hielt ein leeres Auto. Warum sollte vor der Geschäftsstelle des Landesvereins nicht einmal ein leeres Auto halten? Konnte ihm nicht eben der Herr Hofrat Seyffert entstiegen sein? Doch nein, fast möchte ich’s nicht glauben: der Herr Hofrat, der noch vor kurzem durch das ganze liebe Sachsenland gewandert ist, um Schätze für sein Paradies in dem früheren Jägerhof drüben auf der Asterstraße zu sammeln, wird auch bis auf die Schießgasse nicht erst ein Auto nehmen. Wie dem auch sei: vor der Geschäftsstelle des Landesvereins hielt ein leeres Auto. Ich ließ es dort stehen, solange es wollte, und stieg behutsam die alte steinerne Treppe hinauf. Im Vorraum der Geschäftsstelle zeigte ein großer Pfeil nach links, nach dem Zimmer nämlich, in dem die Gewinne ausgestellt wurden. Ich schwenkte also, was ich sonst nie tue, nach links, mein Los in der Hand, und bemerkte auf den Stühlen des Vorraumes Männer und Frauen, die sich gar geheimnisvoll zuflüsterten. Ich ahnte, daß sie alle einmütig zusammengehörten. Jetzt erst trat ich in den großen Raum ein. An dem langen Zahltisch stand neben mir ein stattlicher Mann, etwa dreißig Jahre alt, einfach gekleidet, aber ohne den geringsten Tadel. Der legte, genau wie ich es nach ihm tat, sein Los auf die Tafel, um seinen Gewinn abzuholen. Aber er hatte eine ganz andere Nummer gezogen als ich: 86 156! Und das wußte ich noch von der Gewinnliste her, die ich mir für zehn Pfennig gekauft hatte: »Die Prämie von fünfzehntausend Reichsmark fiel auf die Nummer 86 156 mit einem Gewinn von fünfundzwanzig Reichsmark.«

So stand ich also neben dem Glücklichen, der in jenem Augenblick ein reicher Mann wurde. Aufgeregt war er, das merkte man ihm an. Ja, wenn nun auch nur eine Ziffer nicht gestimmt hätte, oder wenn ... na kurz, er glaubte es selbst erst, als die Beamten die Nummer nachgeprüft hatten und ihm nun 15 000 M., in Buchstaben: fünfzehntausend Mark auf einem großen Zahlbrett auszahlten. Auf die fünfundzwanzig Mark verzichtete er freiwillig, und während er das viele, viele Geld in seine Brieftaschen steckte, gab er immer und immer wieder die Versicherung ab, diesmal sei der Gewinn wirklich in gute Hände geraten. Bald wußte ich auch seinen Namen und seinen Wohnort, ich war der erste, der ihn beglückwünschte, dann aber zog ich mich bescheiden zurück; denn ich wollte nicht gleichzeitig auch der erste sein, der ihn ... anbettelte! Er wird schon bald danach bemerkt haben, wie beliebt er überall ist, wo er sich nur irgend sehen ließe. Jetzt kam ich selbst an die Reihe und ließ mir meinen Gewinn auszahlen: eine Mark und fünfzig Pfennig. Und als ich wieder in den Vorraum kam, fand ich meine Vermutung bestätigt: mitten im Kreise – es war wohl sein Verwandtschaftskreis – stand er, der reiche Mann, und er zeigte ihnen soviel gutes Geld, wie sie wohl noch nie gesehen hatten: 15 000 Mark! Ob er schon wußte, was er mit seinem Gewinn anfinge? Ich für meinen Teil überlegte nicht lange, ich ging in den zweiten Raum, legte zu meinem Gewinn noch eine halbe Mark hinzu und bezahlte an den Landesverein meinen Mitgliedsbeitrag, mit dem ich noch weit im Rückstande war. Ich zahlte nun sogleich für zwei Monate auf einmal! Und blieb noch immer ein großes Stück hinter dem Heereszug zurück. Als ich die steinerne Treppe wieder bedächtig hinuntergestiegen war, füllte sich das Auto mit vergnügt[37] aussehenden Männern und Frauen. Töff, töff, und fort ging die Fahrt. Nun ich einmal mitten in der Stadt war, benutzte ich die Gelegenheit, hier und da noch etwas zu erledigen, und erst in später Abendstunde trat ich meinen Heimweg an. Sonderbarerweise kam mir gar nicht der Gedanke, mit der Elektrischen heimzufahren; nein, Schritt für Schritt marschierte ich heraus in meine Vorstadt. Mir war, als fänden die Vorübergehenden etwas Besonderes an mir; sollten sie mir es etwa ansehen, daß ich heute Augen- und Ohrenzeuge eines so großen Ereignisses gewesen war? Oder glaubten sie etwa gar ...? Nein, das – gewiß nicht. Von Zeit zu Zeit griff ich an meine Tasche; ich konnte unbesorgt sein: ich hatte sie noch immer bei mir, meine – Quittung über den Mitgliedsbeitrag für zwei Monate auf einmal!

Als ich bei uns daheim ankam, lagen die Meinen bereits in stiller Ruh, wie einstmals Babylon, und ich bemühte mich, sie nicht zu stören. Leise ging ich in mein Zimmer, tastete nach einem Streichholz und brannte die Gaslampe an; nur halbhell ließ ich es im Zimmer werden; denn für meine Gedanken brauchte ich keine grelle Beleuchtung. Eigentlich wollten wir schon längst elektrisches Licht haben, aber immer wieder reichte der Draht nicht, und so verpaßten wir den Anschluß vom Treppenhaus aus bis in die Wohnung. Für heute jedoch war es gut so: wird man doch mit elektrischer Beleuchtung wohl kaum Dämmerlicht erzeugen können, wie ich es gerade brauchte. Dichten und trachten – und sei es auch böse von Jugend auf – man muß es doch bisweilen tun, und mir will es nur dann gelingen, wenn ich um mich herum blaue Wölkchen aufsteigen sehe, die sich phantastisch gestalten, bis sie sich in einer bestimmten Höhe beruhigen und zu einem dicken Strich verdichten. Darum setzte ich zuerst eine Zigarre in Brand und dann mich selbst ganz allein um den großen Tisch herum, der für gewöhnlich noch meine Frau und zwei erwachsene Kinder um sich versammelt sieht. Im Dämmerlicht schrieb ich mit festen Zügen auf ein großes Blatt Papier:

1,50 M.