On peut cliquer sur les cartes pour les agrandir.

Tome

II — Tome

III

Matières — Cartes

— Illustrations

— Index

Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)

![[Décoration]](images/decor1.jpg)

PREMIÈRE SÉRIE

Tome I

SOUS PRESSE :

DEUXIÈME

SÉRIE

Géographie

économique

(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. — Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. — Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à suivre).

Par Jacques MENIAUD

Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes documentaires

![[Décoration]](images/decor2.jpg)

EN PRÉPARATION :

TROISIÈME

SÉRIE

Le Territoire militaire du

Niger

Par Jules BRÉVIÉ

Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)

Séries d’études publiées sous la

direction

de M. le Gouverneur CLOZEL

![[Décoration]](images/decor3.jpg)

PREMIÈRE SÉRIE

Le Pays, les Peuples, les

Langues,

l’Histoire, les Civilisations

PAR

Maurice DELAFOSSE

Administrateur de

1re classe des Colonies

Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues

Orientales

Préface de M. le Gouverneur CLOZEL

![[Décoration]](images/decor4.jpg)

80 illustrations photographiques, 22

cartes dont une carte d’ensemble au 1 : 5.000.000.

Bibliographie et Index

![[Décoration]](images/decor4.jpg)

Tome I

Le Pays, les Peuples, les

Langues

![[Décoration]](images/logo.jpg)

PARIS

ÉMILE LAROSE,

LIBRAIRE-ÉDITEUR

11, Rue Victor-Cousin, 11

1912

AVIS AU LECTEUR

Durant l’impression du présent ouvrage, quelques modifications ont été apportées dans l’extension territoriale et l’organisation administrative de la colonie du Haut-Sénégal-Niger : un arrêté du Gouverneur général de l’A. O. F., en date du 21 juin 1911, a distrait le cercle de Gao du Territoire militaire et l’a rattaché à la colonie proprement dite du Haut-Sénégal-Niger ; un décret du 7 septembre 1911 a placé le Territoire militaire du Niger, ainsi amputé du cercle de Gao, sous le commandement direct du Gouverneur général de l’A. O. F. ; enfin, pour des raisons d’hygiène, le chef-lieu du cercle de Koury a été transféré à Dédougou, à quelque distance au sud de Koury et sur la rive droite de la Volta Noire.

Il doit être bien entendu que les limites territoriales et les statistiques relatives à la population données dans le cours de ce volume s’appliquent au territoire de la colonie tel qu’il était constitué avant l’arrêté du 21 juin 1911.

ERRATA DU PREMIER VOLUME

- Page 135, ligne 2, au lieu de : Baoulo, lire : Gaoulo.

- Page 189, note 111, ligne 2, au lieu de : Makhfar, lire : Maghfar.

- Page 395, ligne 30, au lieu de : pas d’adjectifs, lire : peu d’adjectifs.

- Page 414, ligne 4, au lieu de : mba, lire : ba.

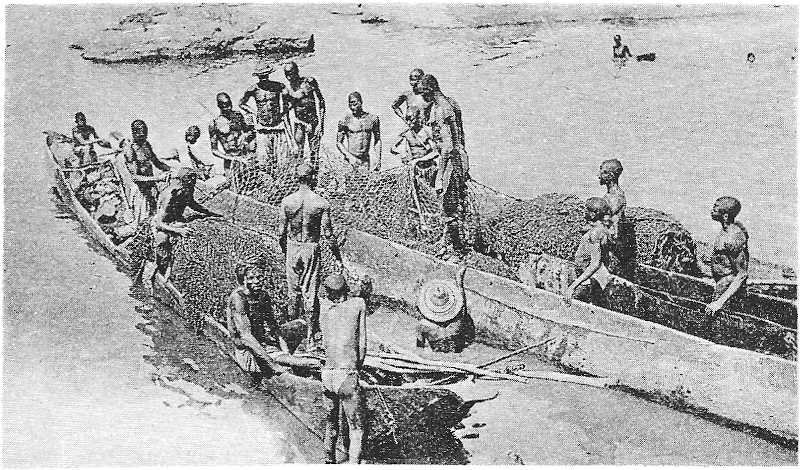

| Delafosse | Planche I |

Cliché Manuel

Fig. 1. — M. Clozel, Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger.

[1]PRÉFACE

Lorsque j’ai pris possession du Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger au mois de mai 1908, parmi les documents que j’ai eu à consulter pour étudier la Colonie nouvelle dont j’étais chargé, figuraient des monographies de cercles établies par ordre de mon prédécesseur en 1903. Ces travaux, généralement intéressants, ne correspondaient cependant plus à la réalité ; les documents de ce genre vieillissent vite dans une colonie aussi jeune et aussi vivante que le Soudan. De là le projet de reprendre l’idée de mon prédécesseur et d’obtenir une situation du Haut-Sénégal-Niger en 1909 ; je la complétais par une enquête analogue à celle que j’avais entreprise à la Côte d’Ivoire en 1901 sur le droit coutumier des Indigènes. On trouvera plus loin les deux questionnaires qui ont servi de base et de cadre à cette consultation.

Il convient tout d’abord de rendre justice à l’empressement et à la conscience, qu’à la presque unanimité, les commandants de Cercle, civils ou militaires, mirent à répondre au double questionnaire qui leur avait été adressé. Je suis heureux de pouvoir les en remercier une fois encore.

En possession de cette masse vraiment considérable de documents de valeur un peu inégale, mais presque toujours intéressants, il m’apparut qu’il y avait mieux à faire que les garder dans nos archives pour les consulter en cas de besoin.

Mais il ne fallait pas songer à une publication intégrale de tous ces rapports ; par leur nature même, leur juxtaposition eût abouti à une quantité de redites de double emploi, dans lesquelles le lecteur perdu et lassé aurait eu grand peine à trouver les renseignements essentiels et d’où il n’aurait pu dégager ni[2] vues d’ensemble ni appréciations nettes. Un travail de refonte et de coordination s’imposait donc.

Après avoir adopté le cadre qui me paraissait le plus convenable pour y faire entrer le tableau complet de notre Soudan, il restait à trouver des hommes joignant, au talent d’exposition nécessaire à cette tâche, une connaissance assez approfondie du pays et de ses habitants pour corriger les erreurs de détail, situer exactement les faits historiques, économiques, géographiques qui constituent la vie de peuples nombreux, en dégager les données générales et les caractéristiques essentielles.

M. Delafosse, ses nombreux travaux antérieurs l’attestent, est de tous les Français, celui qui connaît le mieux les langues, les traditions, les coutumes et les mœurs des Indigènes de l’Afrique Occidentale. Si sa forte culture générale et ses études antérieures l’avaient mieux que beaucoup d’autres préparé à apprendre, ce n’est pas seulement dans les livres, mais par seize ans de vie africaine, en contact permanent avec les hommes et la nature, qu’il a acquis son érudition.

L’Adjoint à l’Intendance Méniaud accomplit son troisième séjour au Soudan ; il en a dirigé les finances et en a soigneusement étudié les besoins et les ressources. Préparé par la haute culture que donne l’Ecole Polytechnique et par les études spéciales que nécessitait son admission dans l’Intendance, il a de plus, au cours de nombreuses missions, parcouru la Colonie entière du Sénégal au lac Tchad. Partout il a examiné sur place les produits du sol, les ressources de toutes natures, les moyens de transport, la vie économique du pays dans ses détails et dans son ensemble.

M. Brévié est au Soudan depuis sa sortie de l’Ecole Coloniale ; après s’être initié à la vie et à l’administration du pays en servant dans les cercles les plus divers, il est depuis bientôt cinq ans placé à la tête du bureau politique du Gouvernement. Il y a fait preuve d’un talent d’exposition et de qualités que jusqu’à ce jour ses chefs hiérarchiques ont pu seuls apprécier et il y a surtout acquis les connaissances les plus complètes sur la vie politique et administrative de la Colonie.

C’est à ces trois collaborateurs que reviendra tout le mérite[3] de l’œuvre ; je ne réclame, en cas de succès, que celui de les avoir choisis.

*

* *

La tâche était en effet assez vaste et assez complexe pour dépasser la compétence d’un seul. A la différence de la plupart des Colonies africaines, dont le passé, aussi vierge que leurs forêts, se réduit à l’historique de l’effort des Explorateurs Européens pour les pénétrer, le Soudan a une histoire. Histoire peu connue, imparfaitement documentée, mais réelle, et susceptible de prendre forme et de récompenser le labeur de celui qui en débrouillera les obscurités et les incertitudes.

Aux temps de la Grèce, de Carthage, des anciennes dynasties Egyptiennes, le Soudan est en relations commerciales avec la Méditerranée, berceau des civilisations antiques. Ces caravanes d’autrefois avaient à traverser un Sahara très probablement moins stérile et moins inhospitalier que celui d’à présent.

Le Soudan a été effleuré par la conquête arabe ; de ses confins mystérieux sont sortis les Almoravides qui ont conquis le Maghreb et l’Espagne ; il a vu se fonder et disparaître de grands empires noirs ; des armées marocaines ont envahi et dominé pendant plus d’un siècle certaines de ses provinces. Enfin le récit de la conquête française commencée en 1880, terminée d’hier, reste encore à faire. Il a manqué à cette épopée, mal connue et mal jugée parce que trop près de nous, son Bernal Diaz et son Heredia.

On y admirerait tout d’abord la continuité des desseins et de l’effort, depuis les plans lointains tracés avec une si remarquable prévision par les Bouët-Willaumez et les Faidherbe, jusqu’à la série ininterrompue des expéditions militaires commencées par les Brière de l’Isle et les Borgnis-Desbordes, continuées par Frey, Galliéni, Humbert, Archinard, Combe, Audéoud, de Trentinian, Gouraud... j’en passe et des meilleurs.

On y verrait les entreprises de la témérité la plus folle, conduites avec la plus froide intrépidité, justifier par leur succès les théories philosophiques les plus osées sur la force de la volonté. Le Général Combe dans les campagnes contre Samory,[4] le Général Archinard à Nioro, Ouossébougou et Dienné, le Général Audéoud à Sikasso ont renouvelé les exploits des Cortez et des Pizarre, ceux plus récents d’autres Français, Francis Garnier et ses quelques compagnons lors de la première conquête du Tonkin.

A côté des chefs et des combats les plus connus, que d’héroïsmes obscurs, que de fatigues et de souffrances : le climat, les fièvres, les privations, l’ennui des lointains exils, l’inaction déprimante pendant les saisons mauvaises ! La douleur paraît inséparable de tout enfantement humain ; ainsi se justifie une fois encore le vers du poète :

... Tantæ mollis erat romanam condere gentem.

De tous ces périls, les plus allègrement affrontés ont toujours été ceux des combats. Il semble que la guerre possède une vertu propre et singulière, au moins au point de vue esthétique et moral, puisque des hommes que j’ai connus d’ailleurs assez ordinaires, vulgaires parfois, nos simples soldats noirs eux-mêmes, lorsqu’ils succombent les armes à la main, savent mourir en beauté, avec une noblesse stoïque, une pureté d’attitude toutes classiques.

*

* *

Parmi ces soldats, beaucoup furent des organisateurs et des administrateurs excellents. La Colonie se meut encore dans les cadres administratifs tracés par les Généraux Archinard et de Trentinian. Il serait injuste cependant d’oublier le Gouverneur Grodet, dont les circulaires et instructions, en matière financière surtout, n’ont rien perdu de leur valeur. Les polémiques, aujourd’hui oubliées, auxquelles avait donné lieu son passage au Gouvernement du Soudan ont fait trop négliger cette partie solide et inattaquable de son œuvre.

De 1900 à 1908, mon prédécesseur immédiat, le Gouverneur Général Ponty, a travaillé avec l’esprit le plus averti, le sens pratique le plus juste, au développement de la jeune Colonie. De l’ensemble de son œuvre deux faits se détachent avec un relief tout particulier et perpétueront longtemps encore le souvenir[5] de son Gouvernement : la libération des captifs et la création du centre administratif de Koulouba.

Si tout le monde était d’accord pour la répression énergique de la traite, la suppression immédiate de la captivité faisait hésiter les meilleurs esprits. Toutes les sociétés indigènes dans toutes les Colonies du groupe admettaient l’esclavage ; son existence se trouvait ainsi intimement liée à la vie économique et sociale du pays tout entier. La suppression brusque d’un rouage aussi essentiel de l’existence de nos sujets païens ou musulmans pouvait à bon droit passer pour un saut dans l’inconnu comportant les plus fâcheuses conséquences pour la tranquillité et pour la prospérité de nos Colonies. On pouvait se trouver d’autant plus encouragé à procéder progressivement que la question d’humanité ne se posait généralement pas comme on le croyait en France. C’était en effet une grossière erreur que d’envisager la captivité africaine à travers les souvenirs du roman de Mrs Beecher Stowe. Les malheurs du vertueux oncle Tom n’avaient rien de commun avec la vie des captifs africains en Afrique. Celle-ci n’était vraiment pas très dure et leur condition n’était en général pas beaucoup plus pénible que celle des hommes libres. La traite rigoureusement supprimée, il paraissait plus sage de laisser agir le temps en procédant à des libérations partielles toutes les fois qu’un incident quelconque les aurait motivées.

Le Gouverneur Ponty eut le mérite de n’admettre aucun de ces atermoiements. Dès que le Gouverneur Général Roume eut décidé la suppression complète et absolue de l’esclavage, il y procéda résolument. Et non seulement les troubles soulevés par cette libération de plus de 300.000 captifs en moins de deux ans ont été tout à fait insignifiants, mais encore la prospérité du pays s’en est trouvée accrue. Les anciens maîtres, dépossédés de leurs esclaves, se sont mis eux-mêmes au travail, et les captifs libérés en ont fait autant de leur côté, et, sûrs de conserver désormais tout le fruit de leur labeur, ils ont déployé une activité beaucoup plus grande que par le passé. Ce succès d’une mesure si discutée et si discutable fait le plus grand honneur à M. le Gouverneur Général Ponty.

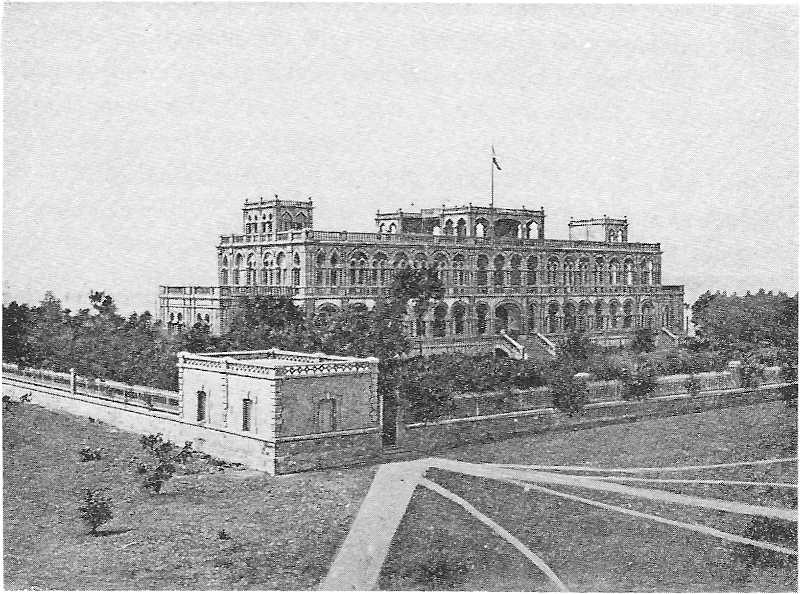

[6]L’idée d’installer le chef-lieu de la Colonie à Koulouba appartient à M. le Général de Trentinian. Cet homme d’un esprit si vif et si clairvoyant a eu assez souvent, pendant son passage au Gouvernement du Soudan, le tort d’avoir raison quelques années trop tôt. Beaucoup de ses projets repris par ses successeurs ont abouti ou sont en train d’aboutir actuellement ; d’autres attendent encore une réalisation qu’ils trouveront, sans doute, dans un avenir plus ou moins rapproché.

Il était évident pour le Général de Trentinian et pour quiconque voulait bien se donner la peine d’étudier une carte du Soudan Français que Kayes, base d’opérations obligée lors de la conquête, ville du transit et port de la Colonie sur le Sénégal, était beaucoup trop excentrique pour en rester la capitale politique. La température y est en outre particulièrement chaude et pénible pendant presque toute l’année. Le haut Sénégal, dont Kayes et Médine sont les villes principales, est de plus un assez pauvre pays : des chaînes de collines rocheuses et stériles, des plateaux de latérite ne laissent de terres vraiment fertiles que dans les vallées assez étroites arrosées par les divers cours d’eau qui forment le bassin supérieur du Sénégal. La population n’y est ni très dense ni très riche. Enfin le décret du 17 octobre 1899 qui rattachait à la Colonie du Sénégal le cercle de Bakel, à la Guinée les cercles du Haut-Niger les plus rapprochés de Kayes, accentuait encore la position excentrique de cette ville et reportait plus évidemment sur le Niger moyen l’axe de la Colonie.

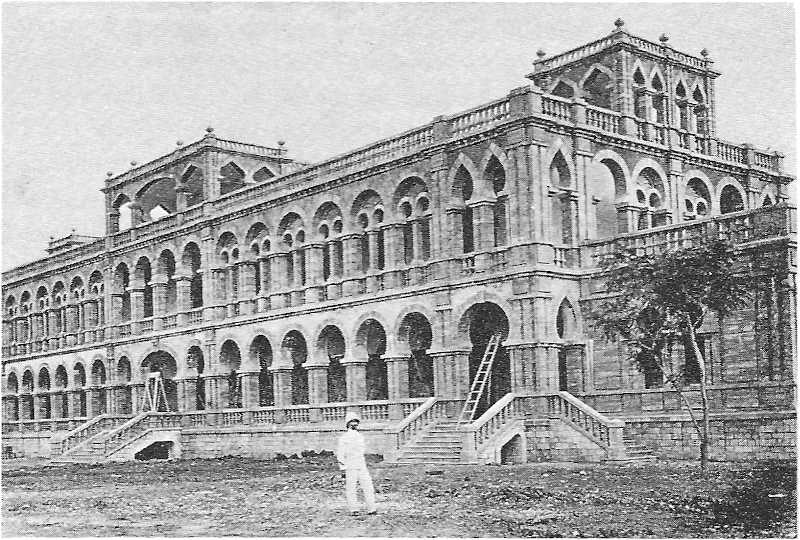

Le climat de la vallée du Niger beaucoup moins pénible pour les Européens que celui du Haut-Sénégal, le fleuve lui-même, voie d’accès naturelle vers Tombouctou et Niamey à laquelle venaient aboutir toutes les routes terrestres de l’immense plateau encerclé par la boucle du Niger, tout militait en faveur d’un transfert du chef-lieu. Le Général de Trentinian ébaucha le mouvement en installant sur les collines de Kati à 12 kilomètres de Bamako la portion principale des troupes. Déjà il indiquait comme emplacement de la capitale future le plateau de Koulouba (point « F »), qui domine de 161 mètres la plaine où sont construits le village et le poste de Bamako. Sur un plateau[7] voisin d’une altitude un peu supérieure (point « G »), devait s’élever l’hôpital central de la Colonie. Avant de quitter le Soudan, le Général faisait bâtir à Koulouba une petite maison, modeste jalon de la cité future.

En 1903, le Gouverneur Général Roume, se rendant à Tombouctou, visitait le point F et le point G ; séduit par la vue admirable que l’on avait du haut de ces plateaux rocheux, véritables falaises qui dominent le fleuve et la vallée du Niger, appréciant les avantages multiples qu’ils présentaient au point de vue de l’aération et de la salubrité, il sanctionnait de sa haute autorité les projets du Général de Trentinian. Libre d’agir, le Gouverneur Ponty, secondé par le Commandant Digue et le capitaine Lepoivre du corps du Génie, se mit immédiatement à l’œuvre. En moins de cinq ans il faisait édifier à Koulouba la plus belle et la plus réussie des capitales coloniales que l’on puisse trouver en Afrique Occidentale, aussi bien dans les Colonies étrangères, anglaises ou allemandes, que dans les Colonies françaises.

Arrivé à Kayes le 10 mai 1908 lorsque les travaux étaient à peu près terminés, j’y transportais dix jours après le siège du Gouvernement.

L’hôpital du point G est en construction depuis l’an dernier et pourra sans doute fonctionner dès les premiers jours de 1912.

Des machines élévatoires et des conduites d’eau pourvoient sur ces deux points à toutes les nécessités de l’hygiène et du confort modernes ; Bamako-Koulouba et l’hôpital seront l’année prochaine éclairés à la lumière électrique. A Koulouba s’élèvent le Gouvernement, l’hôtel du Secrétaire Général, trois grands bâtiments affectés au Trésor, aux Archives et aux divers bureaux. Toutes ces constructions, d’un style hispano-mauresque un peu lourd mais admirablement approprié au climat, constituent un ensemble qui ne manque ni d’harmonie ni d’une certaine majesté. Vingt-cinq maisons, plus petites mais toutes bien aérées et pourvues de larges vérandahs, abritent l’imprimerie du Gouvernement et les fonctionnaires employés à l’administration centrale de la Colonie. C’est à Koulouba également que sont installés le chef du service des Travaux Publics avec ses[8] bureaux, le directeur de l’Agriculture et le chef du Service Zootechnique.

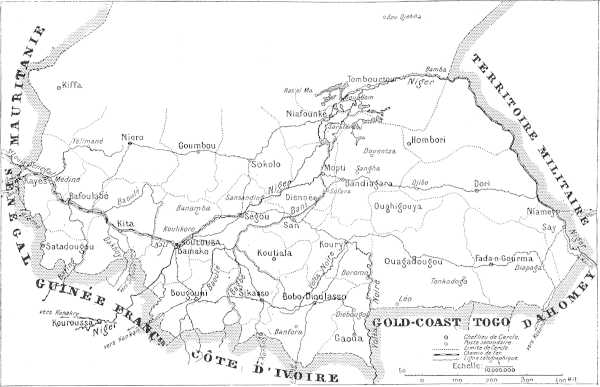

A Bamako sont venus s’établir, dans les bâtiments construits depuis 1909, la direction du chemin de fer de Kayes au Niger, une justice de paix à compétence étendue, le service des Domaines, la direction des Postes et Télégraphes. Les deux villes, distantes de 1.500 mètres à vol d’oiseau, de 5 kilomètres par la route carrossable qui relie Bamako dans la plaine à Koulouba sur la montagne, sont destinées à se réunir dans un avenir assez rapproché, probablement lorsque le railway Thiès-Kayes achevé aura donné au Haut-Sénégal-Niger le débouché sûr et permanent sur la mer qui a manqué jusqu’à ce jour à son développement économique.

L’organisation centrale qui fonctionne à Koulouba depuis deux ans est, ainsi que je l’ai dit, encore celle créée par les Généraux Archinard et de Trentinian. L’arrêté local du 19 juin 1908 dont on trouvera plus loin le texte a uniquement pour but de préciser et de mettre au point les attributions de chacun.

Le Gouverneur, assisté de son Cabinet et de son bureau militaire, a sous sa direction immédiate les quatre bureaux du Gouvernement : Affaires Politiques, Affaires Economiques, Finances et Matériel. Le Secrétaire Général a dans ses attributions particulières le service de ces deux derniers bureaux ; c’est lui qui présente leur travail à la signature du Gouverneur, tandis que les chefs des premier et deuxième bureaux rapportent directement les affaires qui leur sont confiées. C’est là le travail quotidien. De plus les chefs des services techniques : Chemin de fer de Kayes au Niger et Navigation, Travaux Publics, Postes et Télégraphes, Agriculture etc., ont, chaque semaine, leur jour de conférence avec le chef de la Colonie.

9.000 kilomètres de lignes télégraphiques mettent le chef-lieu en communication avec les vingt-neuf cercles de la Colonie. Ce sont : Kayes, Bafoulabé, Kita, Bamako, Nioro, Goumbou, Sokolo, la résidence de Kiffa, Satadougou, Bougouni, Sikasso, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Ségou, Koutiala, San, Dienné, Mopti, l’Issa-Ber ou Niafounké, Bandiagara, Ouahigouya, Koury, Ouagadougou ou le Mossi, Dori, Fada-N’Gourma ; auxquels, depuis[9] le 1er janvier 1911, sont venus s’ajouter l’ancienne région de Tombouctou et les pays de la rive droite du Niger détachés du Territoire Militaire pour être placés sous les ordres directs du Gouverneur, avec toutefois une organisation spéciale (arrêtés du 22 juin 1910) que comportent encore les circonstances et formant les cercles de Tombouctou-sédentaires et de Tombouctou-nomades, du Gourma et de Say.

Le Territoire Militaire, avec son budget spécial et son autonomie relative, s’étend désormais du Niger au lac Tchad et comprend une marche semi-saharienne longue d’environ 1.500 kilomètres et servant de trait d’union entre l’Afrique Equatoriale et l’Afrique Occidentale françaises. A cette même date du 1er janvier 1911 le chef-lieu en a été transporté de Niamey à Zinder, à peu près à son centre géographique, d’où le Colonel Commandant le territoire peut exercer une action plus efficace sur les sept cercles qui relèvent de son autorité : Gao, Niamey, Madaoua, Zinder, N’Guigmi, Agadez, Bilma. Une ligne télégraphique de 800 kilomètres relie déjà Niamey à Zinder et se raccorde par Tombouctou-Gao et par Dori au réseau général de la Colonie. En 1911 elle sera continuée jusqu’à N’Guigmi, et, après entente avec le Gouverneur Général de l’Afrique Equatoriale Française, prolongée jusqu’à Mao, le poste le plus voisin de la Colonie congolaise.

De par sa situation semi-désertique, ses obligations militaires de protection contre les nomades sahariens, les prix de transport considérables qui grèvent son administration, le Territoire Militaire du Niger ne peut vivre et s’organiser avec les 1.200.000 francs environ que lui rapportent ses taxes locales. Une subvention variable (elle est de 300.000 francs en 1911), allouée par le budget du Haut-Sénégal-Niger, vient chaque année suppléer à l’insuffisance de ses ressources. Le Gouverneur de la Colonie dirige et contrôle l’administration du Territoire Militaire et y exerce son autorité par l’intermédiaire du Colonel Commandant.

Telle est dans son ensemble l’organisation qui permet, avec à peine 500 officiers ou fonctionnaires français et une force armée d’environ 4.500 noirs tout compris, troupes régulières,[10] milices et gardes-cercles, de faire régner l’ordre et la sécurité parmi 5.000.000 d’indigènes épars sur un territoire qui, de la Falémé au Tchad, mesure plus de 2.800 kilomètres et qui, du Nord au Sud, en y comprenant la zone saharienne dont la police nous incombe, en a rarement moins de 1.300. Nous y percevons, en additionnant les trois budgets qui fonctionnent dans la Colonie, budget local, budget annexe du Territoire Militaire, budget annexe du chemin de fer, près de 12 millions de revenus, sans parler des recettes douanières qui appartiennent au budget général.

Nous assurons, en dehors du maintien de l’ordre, condition nécessaire de tout progrès, l’exécution des travaux utiles au développement économique du pays, l’assistance médicale aux indigènes, la diffusion de l’instruction parmi les populations primitives dont la tutelle nous est confiée.

On admettra, si l’on envisage l’étendue et la multiplicité de la tâche, que nous n’abusons pas du fonctionnarisme ; encore serait-il possible d’alléger sensiblement les effectifs employés au chef-lieu, si les bureaux de Dakar et de Paris, conformant un peu plus leurs actes aux beaux discours que l’on prononce périodiquement en France sur la décentralisation, voulaient bien faire leur tutelle moins étroite et exiger par suite un peu moins de papiers qui ne sont pas tous d’une utilité évidente. Mon expérience de Gouverneur Colonial n’est pas très vieille, mais elle me permet de constater que le nombre de rapports, de pièces comptables et de documents de toutes natures à fournir au Gouvernement Général ou au Ministère a triplé depuis moins de dix ans. Si le développement rapide de nos jeunes colonies d’Afrique peut dans une certaine mesure justifier partie de cet accroissement, il ne saurait être invoqué pour la totalité. Il est à craindre même que cet excès de sollicitude ne paralyse à la longue les progrès de nos possessions africaines ; il a déjà pour résultat de retarder de une ou plusieurs années la solution de nombre d’affaires, l’exécution de nombreux travaux, sans que les avantages de ce contrôle inquiet apparaissent bien clairement dans la plupart des cas. Mais ce[11] n’est point ici la place d’étudier les réformes à apporter à notre administration coloniale.

*

* *

La deuxième série de cette publication, consacrée à la situation économique de la Colonie, démontrera, je l’espère, que l’héroïsme de nos soldats, le labeur de nos fonctionnaires, l’effort de nos commerçants, n’ont pas été prodigués à une œuvre vaine.

Le Soudan Français n’est certes point un Eldorado, s’il est encore des Eldorado de par le monde. Là comme ailleurs, si nous voulons récolter, il faut cultiver notre jardin. Mais si, en bien des points de cette vaste Colonie, la terre d’Afrique se montre hostile et ingrate, elle est déjà assez féconde pour nous permettre d’augurer un florissant avenir.

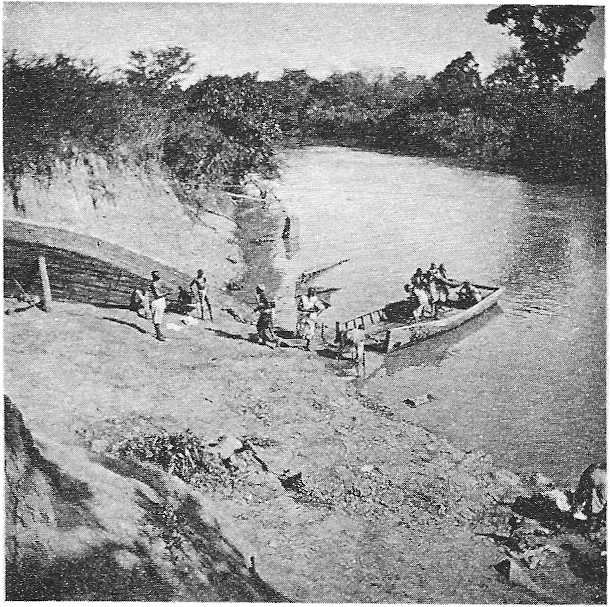

Le nombre et la diversité des produits exploitables, conséquence de l’étendue du pays et de la variété de ses aspects, assurent à cette prospérité des bases solides. Je dis « exploitables » et non « exploités » ; jusqu’à ce jour, un seul, le caoutchouc, l’a été sérieusement ; deux ou trois autres (arachides, laines, coton, richesses minières, bétail) commencent à peine à l’être. Enfin nous avons le Niger.

La vallée du Niger Moyen est, de tous les pays d’Afrique que je connais, celui dont l’avenir agricole me paraît le plus vaste et le plus certain. Lorsqu’il y a une quinzaine d’années, au lendemain de la conquête de Tombouctou, de jeunes officiers enthousiastes ont comparé le Niger au Nil, beaucoup, dont j’étais, ont souri de ce qui leur paraissait une exagération excusable mais tout de même un peu forte. Depuis j’ai vu et je crois, ou du moins je comprends.

La vallée du Niger Moyen, de Sansanding à Tombouctou, avec ses vastes inondations périodiques, ses bras multiples, ses lacs formant réservoirs, est sans doute aussi fertile et certainement beaucoup plus étendue que le Delta du Nil. Seulement c’est un Nil tout neuf, auquel il manque 3.000 ou 4.000 ans de civilisation antique sans parler des travaux modernes. Qu’elle puisse devenir un des greniers du monde, c’est probable. Mais[12] ce grenier est à 1.800 kilomètres du port le plus proche et il n’en peut pas sortir grand chose parce que les moyens de transport sont coûteux et encore bien imparfaits.

Cependant la civilisation moderne dispose de moyens mécaniques qui manquaient au monde antique. Le chemin de fer de la Guinée est aujourd’hui achevé, le Thiès-Kayes le sera dans peu d’années. Ce jour-là, malgré l’élévation forcée des tarifs de nos railways africains, bien des choses deviendront possibles qui ne le sont pas aujourd’hui. Il ne faudra sans doute pas 3.000 ans à nos ingénieurs pour étudier les crues du Niger, les canaliser, les diriger et leur faire donner leur maximum de rendement utile. Mais les hommes ne manqueront-ils pas à cette tâche ? Et par là j’entends les indigènes formant le gros de la troupe industrielle et agricole dont nous fournirons les cadres, troupe indispensable à la mise en valeur de toutes ces richesses latentes. Au Soudan, sur les rives du fleuve surtout, la population est sans doute moins clairsemée que dans la plupart des autres régions de l’Afrique intertropicale ; mais combien insuffisante encore. Ce n’est pas impunément que ces pays ont traversé des siècles de guerres intestines et de barbarie. Et par là nous sommes ramenés à la question indigène qui domine toutes les autres. Je l’écrivais déjà en 1902 : « On ne saurait trop redire que, dans l’Afrique Occidentale Française, l’indigène est la base de toute prospérité, le pivot de tout progrès. »

Au Soudan règne la paix française ; les guerres intestines, les pillages, les massacres ont définitivement cessé, mais l’œuvre d’assistance est à peine ébauchée ; nous faisons déjà plus de 100.000 vaccinations par an, mais c’est 500.000 que nous devons faire pour lutter contre la variole. Et nous avons d’autres fléaux à combattre pour conserver à nos races indigènes toute leur vitalité et toute leur puissance d’accroissement. C’est là le devoir prescrit à l’heure présente plus encore par notre intérêt que par l’humanité. Les possibilités de richesses existent : plus nous aurons d’hommes pour les mettre en valeur, plus nous serons riches, et mieux nous aurons travaillé à la grandeur et à la force de la France.

Koulouba, le 1er janvier 1911.

Clozel.

[13]DOCUMENTS ANNEXES

I. — Arrêté du Lieutenant-Gouverneur fixant la répartition et les attributions des différents bureaux et services du Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger.

Le Gouverneur des Colonies, lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, officier de la légion d’honneur,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement Général de l’Afrique occidentale française,

Arrête :

L’organisation des Services de Direction au Gouvernement du Haut-Sénégal-Niger comprend sous l’autorité directe du Gouverneur :

Le Cabinet du Gouverneur,

Le Bureau Militaire,

Le Bureau des Affaires Politiques (1er bureau),

Le Bureau des Affaires économiques (2e bureau),

Le Secrétariat Général du Gouvernement.

Il existe en outre un Secrétariat particulier auprès du Gouverneur.

Attributions des différents bureaux.

Cabinet

Ouverture, enregistrement et répartition des dépêches et télégrammes entre les différents bureaux du Gouvernement.

Enregistrement au départ des dépêches à destination du Gouverneur Général et du contrôle financier.

Chiffre : établissement des chiffres, instructions relatives à leur emploi.

Chiffrage et déchiffrage des télégrammes officiels.

Personnel, tenue des dossiers du personnel, nominations, mutations.

Mise en route du personnel civil.

[14]Bibliothèque, souscriptions.

Archives. Classement et conservation des originaux des actes du Gouverneur Général et du Gouverneur de la Colonie.

Classement et conservation de la correspondance avec le Gouverneur Général et le Directeur du Contrôle financier.

Délivrance des états de service des anciens fonctionnaires et agents.

Légalisation des actes établis dans la Colonie.

Conseil d’administration et Conseil du Contentieux.

Journal officiel de la Colonie.

Bureau militaire.

Administration du personnel hors cadres, désignations, mutations, mise en route, relève.

Transmissions des rapports d’opérations militaires.

Justice militaire, conseils de guerre.

Officiers de réserve et réservistes européens.

Réservistes indigènes.

Administration des brigades de garde indigène et de la milice. Recrutement, habillement, armement, administration.

Inspection des gardes.

Recrutement et inspections des goums.

Anciens tirailleurs et méharistes (masses, décorations, pensions).

Service géographique, centralisation des rapports géographiques, cartes, levers et itinéraires de la Colonie.

Etablissement des cartes d’ensemble de la Colonie.

Observations astronomiques.

Observations pluviométriques, étiage du Sénégal et du Niger.

Bureau des affaires politiques.

Affaires Politiques.

Justice.

Instruction publique.

Postes et Télégraphes, circulaires et notifications relatives aux modifications des services maritimes postaux, approvisionnements en figurines, cartes, lettres et enveloppes. Communications avec le Bureau de Berne.

Missions, centralisation des documents politiques, ethnographiques, etc. autres que les renseignements géographiques ou d’ordre économique et financier.

Assistance médicale indigène et services d’hygiène.

Successions vacantes, administration de la curatelle aux successions et biens vacants. Recherches dans l’intérêt des familles.

Villages de refuge, secours aux indigents.

Conventions écrites passées entre indigènes.

Statistiques diverses autres que les statistiques douanières et celles ressortissant aux affaires commerciales.

[15]Bureau des affaires économiques.

Affaires d’ordre économique et commercial.

Affaires domaniales, application du régime foncier, concessions urbaines et rurales.

Mines, questions d’ordre administratif et contentieux.

Législation commerciale.

Colonisation, main-d’œuvre, crédit.

Centralisation de tous les renseignements agricoles et de la correspondance concernant le service de l’agriculture.

Autrucheries, bergeries.

Stations agronomiques et jardins d’essais, établissements hippiques, missions agricoles et économiques diverses.

Relations avec l’Office Colonial. Participation aux expositions.

Etudes avec le Secrétaire Général des questions relatives :

1o Aux patentes, taxe de colportage, oussourou, droits de marché et taxes imposées au commerce, droits de bac, taxe des Decauville, etc.

2o Aux tarifs du chemin de fer et de la navigation ;

3o Aux poids et mesures, monnaies ;

4o Aux relations avec les Chambres de commerce ;

5o Aux questions douanières.

Secrétariat Général.

Le Secrétariat Général comprend, sous l’autorité directe du Secrétaire Général, deux bureaux :

Bureau des finances ;

Bureau du matériel.

Attributions.

Bureau des finances.

Administration du budget local et du budget annexe du Territoire Militaire du Niger.

Centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant la préparation, l’exécution et le contrôle des deux budgets.

Contrôle de l’administration du chemin de fer de Kayes au Niger ; centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant ce service.

Administration des fonds d’emprunt et du budget général.

Centralisation de tous les renseignements et de la correspondance concernant les travaux effectués sur les deux budgets.

Contrôle financier des services d’exploitation ;

Postes et Télégraphes ;

Service de navigation du Niger ;

[16]Service de navigation sur le Sénégal ;

Decauville de Kayes et Bamako ;

Imprimerie.

Centralisation des renseignements et de la correspondance concernant ces services.

Contrôle des régies financières, Douanes, Enregistrement ; questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service du Trésor.

Comptabilité des dépenses engagées, relations avec le Directeur du contrôle financier.

Bureau du matériel.

Réalisation des approvisionnements nécessaires aux différents services et postes de la Colonie.

Préparation des marchés et commandes, recettes des fournitures.

Comptabilité-matières, questions générales de comptabilité-matières ; préparation des instructions qui s’y rapportent, pour les différents postes et services.

Vérification et centralisation de la comptabilité des mouvements des approvisionnements en magasin et de la comptabilité du matériel en service.

Examen des procès-verbaux de recensement, de prise de service, de condamnation, de perte et tous autres documents produits à la charge ou à la décharge des gestionnaires et des dépositaires comptables.

Etablissement des comptes généraux du matériel.

Mouvements du matériel, expédition et réexpédition entre les différents postes et services, établissement des réquisitions, comptabilité du matériel en cours de transport.

Liquidation des dépenses de fournitures, de transports (chemin de fer, navigation Niger et Sénégal), des cessions diverses et des baux.

Toutes les commandes, projets de marchés doivent être revêtues du visa du bureau des Finances (comptabilité des dépenses engagées).

Le Secrétaire Général, en outre de la Direction des bureaux des Finances et du Matériel, est chargé de la présentation au Conseil d’Administration des affaires de la Colonie. Le chef du bureau des affaires économiques doit étudier avec lui les questions de fiscalité et de tarification intéressant le commerce de la Colonie.

La correspondance afférente à ces questions préparée par le 2e Bureau doit également porter le timbre du Secrétariat Général.

Il peut être, par délégation du Gouverneur, chargé de l’ordonnancement et de la signature des pièces comptables.

Inspections et services divers.

A. — L’Inspecteur des écoles est le conseil technique du Gouverneur. Il peut être consulté sur toutes les questions d’organisation du service de l’Enseignement, il donne son avis sur les demandes et les rapports des[17] Commandants de Cercle qui lui sont transmis, et propose au Gouverneur toutes mesures qu’il juge utiles pour le progrès de l’Enseignement dans la Colonie. Il procède, sur l’ordre et d’après les instructions du Gouverneur, à des inspections dans le but d’assurer le contrôle permanent du Gouvernement sur le fonctionnement du service de l’Enseignement dans la Colonie.

B. — Le Chef du service de santé est le conseil technique du Gouverneur en ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement de l’assistance médicale, du service des épidémies, de la vaccine, du laboratoire bactériologique.

C. — Le Chef du service de l’Agriculture est le conseil technique du Gouverneur ; il peut être consulté sur toutes les questions d’organisation du service de l’Agriculture. Il donne son avis sur les demandes et les rapports des commandants de cercle qui lui sont transmis et propose au Gouverneur toutes mesures qu’il juge utiles pour le développement de l’agriculture dans la Colonie. Il procède, sur l’ordre et d’après les instructions du Gouverneur, à des inspections des stations agronomiques, jardins d’essais, bergeries, autrucheries, dans le but d’assurer le contrôle permanent du Gouvernement sur le fonctionnement du service de l’Agriculture dans la Colonie.

D. — Un vétérinaire hors cadres est chargé, dans les mêmes conditions du Service Zootechnique de la Colonie.

E. — Le Chef du service des Travaux Publics est chargé :

1o De l’étude et de la direction des travaux publics entrepris sur les fonds du budget local. Il peut être appelé à étudier et diriger l’exécution des travaux publics entrepris dans la Colonie sur des ressources étrangères au budget local (budget général ou fonds d’emprunt).

2o Du service des Mines (questions d’ordre technique). Il est en même temps le conseil technique du Gouverneur pour les différents services d’exploitation de la Colonie (Chemin de fer, Navigation) et en ce qui concerne particulièrement les approvisionnements et travaux.

La correspondance et les rapports concernant les Inspections et Services divers sont centralisés par les Bureaux du Gouvernement :

Inspection des Ecoles et Service de Santé : au 1er Bureau.

Service de l’Agriculture et Service Zootechnique : au 2e Bureau.

Service des Travaux Publics : au Secrétariat Général.

Bamako, le 19 juin 1908.

Signé : Clozel.

[18]II. — Circulaire relative à l’étude des coutumes indigènes

Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, à MM. les Administrateurs et Commandants de Cercles du Haut-Sénégal-Niger et à M. le Commandant du Territoire militaire du Niger.

Messieurs,

Le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du Service de la Justice dans les Colonies du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, a eu pour but essentiel d’unifier l’Administration de la Justice soumise autrefois à des régimes variant avec les divisions administratives de notre grande possession ouest-africaine et de garantir aux indigènes, sous notre contrôle et notre direction, en tout ce qui n’est pas contraire à nos principes essentiels d’humanité et de civilisation, le maintien de leurs coutumes, fondement d’un droit privé approprié à leur mentalité et à leur état social.

Dans ses instructions du 25 avril 1905, relatives à l’application de l’article 75 de ce décret, qui synthétise en quelques lignes l’objectif dominant du législateur, M. le Gouverneur général Roume s’exprime ainsi qu’il suit :

« J’appelle tout particulièrement votre attention sur les dispositions de l’article 75 aux termes desquelles la Justice indigène appliquera en toute matière les coutumes locales en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire aux principes de la civilisation française.

« Les tribunaux indigènes auront à juger soit suivant les règles plus ou moins modifiées par l’usage de la loi coranique, rite malékite, acceptée en fait dans une grande partie de nos territoires, soit d’après les traditions locales dans les régions qui n’ont point encore subi l’influence musulmane.

« Nous ne pouvons, en effet, imposer à nos sujets les dispositions de notre droit français manifestement incompatibles avec leur état social. Mais nous ne saurions davantage tolérer le maintien, à l’abri de notre autorité, de certaines coutumes contraires à nos principes d’humanité et au droit naturel.

« Dans les matières civiles, les coutumes ne sont pas les mêmes dans toute l’étendue de nos territoires. Variables suivant les régions, il arrive même qu’au sein de groupements indigènes, unis cependant par une communauté d’origine ou de langage, les coutumes changent de village à village. Il y aura donc lieu de veiller à ce que, à l’abri de cette trop grande diversité, quelquefois difficile à contrôler, les tribunaux indigènes ne se livrent point à l’arbitraire.

« Notre ferme intention de respecter les coutumes ne saurait nous créer l’obligation de les soustraire à l’action du progrès, d’empêcher leur régularisation ou leur amélioration. Avec le concours des tribunaux indigènes eux-mêmes, il sera possible d’amener peu à peu une classification[19] rationnelle, une généralisation des usages compatible avec la condition sociale des habitants et de rendre ces usages de plus en plus conformes, non point à nos doctrines juridiques métropolitaines qui peuvent être opposées, mais aux principes fondamentaux du droit naturel, source première de toutes les législations.

« Vous devrez donc, dans l’exercice de vos attributions judiciaires, étudier avec la plus grande attention les cas d’application des coutumes indigènes.

« Dans ce but, vous comparerez entre eux les usages divers qui, pour varier au premier coup d’œil dans leurs détails, n’en doivent pas moins présenter à l’examen réfléchi des points communs permettant de déterminer un caractère général.

« Vous vous attacherez, par conséquent, à les grouper méthodiquement, à les formuler avec précision, à leur donner la clarté qui leur manque trop souvent. Ces travaux serviront plus tard à la rédaction d’un coutumier général qui deviendra la règle des tribunaux indigènes pour les matières civiles.

« Un questionnaire détaillé vous sera ultérieurement adressé pour faciliter le classement méthodique et rationnel de vos observations. »

Vous avez eu tout le temps nécessaire, durant les cinq années qui se sont écoulées depuis l’envoi de ces instructions, de vous familiariser avec les dispositions les plus communes des divers droits coutumiers dont l’application était soumise à votre contrôle, d’en noter les particularités propres à chaque groupement ethnique et de faire toutes remarques utiles de nature à vous faciliter le travail de classification et de coordination qui vous était demandé.

Le moment me paraît venu de profiter des connaissances que vous avez pu ainsi acquérir et de l’expérience des questions indigènes que la majorité d’entre vous possède, pour réaliser l’œuvre de codification projetée par M. le Gouverneur général Roume et dont l’intérêt capital, tant au point de vue de la tâche des magistrats trop souvent inexpérimentés ou dépendants de certaines influences locales, que des garanties qui en résulteront pour les justiciables, ne saurait vous échapper.

En vue de mener à bien une œuvre aussi complexe que délicate, j’ai décidé d’en confier la réalisation à une commission qui sera chargée de centraliser vos travaux, de les coordonner et par comparaison, rapprochement ou adaptation, d’élaborer pour chaque groupe indigène de la Colonie le coutumier qui devra lui être applicable.

Cette commission, dont je désignerai ultérieurement les membres, se réunira aussitôt après la réception des rapports que vous aurez à établir en vous conformant aux indications tracées par le questionnaire que je joins à cette circulaire.

Ce questionnaire qui comprend deux parties : I. Droit civil. — II. Droit criminel, vous indique les sujets essentiels que vous devrez vous attacher à exposer et au besoin à élucider.

Mais votre contribution à l’œuvre dont je poursuis l’accomplissement n’est pas nécessairement limitée au développement des questions soumises à votre examen attentif. Si, au point de vue spécial qui va occuper votre[20] activité, vous avez, en dehors des points précisés par le canevas ci-joint, des communications intéressantes à me faire sur les institutions et usages particuliers des indigènes habitant vos cercles respectifs, je les accueillerai volontiers.

Je n’ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que je compte entièrement sur le zèle et le dévouement qui vous sont habituels pour mener à bien l’œuvre entreprise, dont la réussite ne peut dépendre que du soin et de l’exactitude que vous aurez apportés dans vos travaux.

J’ajoute, pour terminer, que je désire que vos rapports me parviennent avant le 1er juin prochain et que je ne manquerai pas, lors de l’établissement périodique des propositions pour l’avancement et autres récompenses, de me souvenir de ceux d’entre vous qui se seront le plus particulièrement distingués dans l’œuvre de progrès et d’amélioration sociale à laquelle je vous convie.

Bamako, le 12 janvier 1909.

CLOZEL.

QUESTIONNAIRE

PREMIÈRE PARTIE

DROIT CIVIL

SECTION I. — DE LA FAMILLE

Organisation de la famille. — Cette organisation est-elle basée sur les principes admis par les peuples civilisés ? Définition de la parenté : s’établit-elle par tige paternelle, par tige maternelle ou par les deux ? De l’alliance. Des degrés de parenté et d’alliance au point de vue de leurs effets, notamment en ce qui concerne : 1o les droits de tutelle et en particulier les apports d’oncle à neveu ; 2o les empêchements au mariage.

Note sur l’organisation de la tribu et sur ses rapports avec l’institution analogue qu’on remarque, à l’origine des civilisations (genos, gens, clan, horde, etc.). Eléments constitutifs de la tribu. Droits et devoirs de ses membres. Organisation politique et administrative des groupes indigènes avant notre occupation. Etat actuel. Evolution en cours. Modifications à apporter.

SECTION II. — DU MARIAGE

Monogamie ou polygamie ? — La polygamie a-t-elle le caractère légal qu’elle présente chez certains primitifs ? Conséquences de la polygamie[21] relativement à la condition de la femme. Des fiançailles ou promesses de mariage : sont-elles réglementées et sanctionnées ? Conditions requises chez l’homme et la femme pour pouvoir contracter. La polyandrie existe-t-elle ?

Mariage. — La distinction, établie par l’ensemble des législations positives, entre les empêchements absolus et les empêchements relatifs, se remarque-t-elle dans la coutume indigène ? Quid des empêchements résultant des différences de tribu entre conjoints ? A quelle catégorie de nullités se rattachent l’impuberté et le défaut de consentement de l’un des époux ? Enumérer les divers cas d’empêchements absolus ou relatifs.

Mode d’obtention de la femme. — Le mariage a-t-il lieu par achat ou par enlèvement ? Dans quelles conditions ? Est-ce l’homme ou la femme qui apporte la dot ? Quel en est le montant ? Formalités de la célébration du mariage. Les présents donnent-ils lieu à une réglementation spéciale ? Qui prononce les unions ? Des droits et obligations nés du mariage : dettes alimentaires, devoirs de fidélité, secours et assistance. L’adultère de l’homme ou de la femme entraîne-t-il, en règle générale, la rupture de l’union ou se résout-il par une peine pécuniaire ? La pénalité infligée à l’adultère est-elle uniforme ou varie-t-elle suivant la condition des époux et du complice ? Dans le cas de peine pécuniaire, qui verse l’amende, qui l’inflige et quel en est le montant ? Des devoirs particuliers à chaque époux.

De la dissolution du mariage. — Divorce, ses causes et ses effets. Juridiction qui le prononce. Quid du divorce par consentement mutuel ? Restitution de la dot et des présents. A qui sont confiés les enfants ?

SECTION III. — DE LA FILIATION

Des diverses sortes de filiation. — La coutume indigène consacre-t-elle la distinction de notre droit civil entre la filiation légitime, naturelle simple, adultérine et incestueuse ? Des effets du lien de parenté, en ce qui regarde les droits et devoirs : 1o du père, 2o de la mère, 3o des enfants. Des droits de garde, de surveillance ou de correction. Le père ou la mère peut-il donner ses enfants en gage, en faire des captifs temporaires ? Dans quelles conditions et jusqu’à quel âge ? Déchéance de la puissance paternelle : ses causes et ses effets.

Existe-t-il une parenté artificielle ? — De l’adoption : ses conditions, ses formes et ses conséquences.

SECTION IV. — DE LA TUTELLE, DE L’ÉMANCIPATION ET DE L’INTERDICTION

La législation française distingue quatre sortes de tutelle : 1o la tutelle des survivants des père et mère ; 2o la tutelle testamentaire, conférée par le dernier mourant des père et mère ; 3o la tutelle des ascendants attribuée à celui le plus proche ; 4o la tutelle dative déférée par le conseil de famille. Ces divers modes se retrouvent-ils dans la coutume indigène ? Des attributions[22] du tuteur quant à la personne et quant aux biens de l’enfant. De la responsabilité civile du tuteur.

De l’émancipation et de l’interdiction étudiées dans leurs causes et leurs résultats.

SECTION V. — DE LA PROPRIÉTÉ

Théorie générale de la propriété chez les indigènes. — De l’origine du droit de propriété. La propriété est-elle collective ou privée, ou, à la fois, collective et privée selon la nature des biens ? Est-elle domaine éminent du chef, du souverain ? Y a-t-il une distinction entre les biens mobiliers et les biens immobiliers ? Le droit de propriété comporte-t-il les facultés d’user de la chose, d’en disposer, comme il les confère dans l’ancienne Rome et dans les législations actuelles ?

Des servitudes personnelles ou droits d’usufruit, d’usage et d’habitation. — Comment et sur quels biens l’usufruit peut-il être établi ? Des droits et obligations de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Comment l’usufruit prend fin ? De l’usage et de l’habitation : droits et devoirs de l’usager.

Des servitudes réelles ou services fonciers. — Comment elles s’établissent, droits qu’elles donnent, causes d’extinction.

Note sur le domaine public. — Quelles sont les conceptions des indigènes à cet égard ? Existe-t-il, chez eux, des biens appartenant en commun au village, à la tribu ou à des groupements plus importants ? Ces biens peuvent-ils être aliénés ? Par qui et dans quelle forme ? Des diverses dépendances du domaine public.

SECTION VI. — DES SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

De l’ouverture des successions et de la saisine ou investiture des biens héréditaires au profit de l’héritier. — Des qualités requises pour succéder. Des divers ordres de succession. Qui hérite ? Sont-ce les enfants du défunt, ses ascendants ou ses frères et sœurs utérins ? Les femmes héritent-elles et, si oui, dans quelles conditions ? Quid des neveux du défunt ? Quid du conjoint ? Des droits de la collectivité, village ou tribu, sur les biens du défunt. Formes de l’acceptation et de la répudiation des successions. Conséquences de l’acceptation, notamment au point de vue des dettes. Conséquences de la renonciation. Du partage des successions. Des rapports : l’héritier peut-il cumuler sa part héréditaire avec le montant des donations reçues du de cujus ?

Note détaillée sur les us et coutumes qui touchent aux cérémonies accompagnant les décès (tams-tams, libations, inhumations, sacrifices, etc.) et sur l’époque où se produit la liquidation des successions. Du deuil.

Des donations entre-vifs et des testaments. — Capacité de disposer ou de recevoir par donation ou par testament. La matière de la quotité disponible est-elle réglementée ? Formes et effets de la donation entre-vifs. Est-elle révocable ? Des règles de forme des testaments. Legs[23] universel, legs à titre universel et legs particuliers. Des exécuteurs testamentaires. De la révocation et de la caducité des testaments.

SECTION VII. — DES CONTRATS

Quels sont ceux usités dans le pays ? — Comment naissent les contrats ? Sont-ils l’objet de formes solennelles spéciales ? Causes essentielles à leur validité. De l’effet des obligations. Comment elles s’éteignent. Modes de preuves.

De la vente, de l’échange et du louage. — Nature et forme de la vente. Qui peut acheter ou vendre ? Quelles choses peuvent être vendues ? Des obligations du vendeur : délivrance et garantie. Des obligations de l’acheteur.

La forme habituelle des transactions n’est-elle pas l’échange ? L’usage de la monnaie, intermédiaire des échanges, est-il connu ? Quelle est la monnaie usitée ?

La coutume indigène admet-elle le louage des personnes comme celui des choses ? L’esclavage volontaire et l’esclavage pour dettes existent-ils encore ? Moyens d’assurer progressivement l’abandon de cette coutume ? Domestiques et diverses catégories de salariés.

Des baux et, en particulier, du bail à cheptel.

Du contrat de prêt : du commodat ou prêt à usage, du prêt de consommation ou simple prêt. Obligations respectives : 1o du commodant et du commodataire ; 2o du prêteur et de l’emprunteur. Les indigènes pratiquent ils le prêt à intérêt ? Si oui, quel en est le taux habituel ? Du contrat de mandat : sa nature et sa forme. Obligations du mandant. Obligations du mandataire. Comment finit le mandat.

Du dépôt et des objets livrés en garanties de dettes. Règles générales et particulières régissant la matière.

Sanction des obligations. La contrainte par corps est-elle en usage ? Quelles en sont la durée minima et la durée maxima ?

SECTION VIII. — DE LA PRESCRIPTION

Connaît-on la prescription ? Quelle en est la durée ?

DEUXIÈME PARTIE

DROIT CRIMINEL

SECTION I. — DE L’INFRACTION

Les indigènes font-ils un classement des infractions ? — Admettent-ils des catégories analogues à celles des crimes, délits et contraventions ? Règles présidant aux distinctions qu’ils établissent.

[24]Eléments constitutifs de l’infraction. — La tentative est-elle punie comme le délit consommé ? De la responsabilité civile et criminelle : 1o des parents du délinquant ; 2o de son village ou de sa tribu. Le principe de l’irresponsabilité pénale est il en vigueur devant les juridictions répressives ? Quels sont les cas d’irresponsabilité et quels en sont les effets au point de vue de l’application de la coutume ? Quid des faits justificatifs, tels que la légitime défense ?

Des principaux actes tombant sous l’application de la loi pénale.

SECTION II. — DES PEINES

Notions générales sur les peines. — Est-ce sur l’idée du châtiment ou sur celle du dédommagement qu’elles sont fondées ? Du rachat de l’infraction commise ou système germanique des compositions pécuniaires. Principales peines appliquées : corporelles, privatives de la liberté, pécuniaires. Peines principales et peines accessoires. De l’application des peines : la coutume traite-t-elle de la matière des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes ? Le principe de la substitution des peines, de l’emprisonnement à la peine de mort ou de l’amende à l’emprisonnement, par exemple, est-il admis ? De la complicité : ses éléments constitutifs et les peines qu’elle provoque. De la pluralité d’infractions : en ce cas, est-ce le cumul ou le non cumul des peines qui est la règle ? L’état de récidive donne-t-il sujet à l’application de peines ou de mesures spéciales ?

SECTION III. — RÉFORMES

Y a-t-il lieu de modifier certaines pénalités ? Faut-il introduire dans la coutume certaines infractions prévues par notre Code pénal ?

III. — Circulaire relative à la mise à jour des monographies des cercles.

Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, à Messieurs les Administrateurs et Commandants de Cercles du Haut-Sénégal-Niger et à Monsieur le Commandant du Territoire militaire du Niger.

Messieurs,

Les monographies des cercles du Haut-Sénégal-Niger qui ont été établies au commencement de l’année 1904, sur l’ordre et d’après un plan tracé par M. le Gouverneur général p. i. Merlin, constituent encore à l’heure actuelle, et malgré les imperfections ou les lacunes de certaines d’entre elles, le recueil méthodique le plus complet que nous possédions[25] des notions acquises à l’époque sur l’histoire, la géographie, l’ethnographie et la valeur économique de notre Colonie.

Mais, depuis cinq ans, les études et travaux entrepris par quelques-uns d’entre vous, les investigations auxquelles se sont livrés certains officiers ou fonctionnaires chargés de mission, les recensements de plus en plus minutieux qui ont pu être effectués dans les cercles, ont singulièrement élargi le domaine de nos connaissances sur l’évolution historique des populations placées sous notre tutelle et notamment sur l’origine, la formation politique, la distribution géographique et l’importance des groupements ethniques qui constituent l’ensemble de ces populations.

D’autre part, l’achèvement en 1905 du Chemin de fer de Kayes au Niger a eu pour effet d’accroître considérablement la richesse économique et les forces productives d’une grande partie des territoires de la Colonie qui jusque-là étaient restés improductifs.

Il convient donc, afin de ne pas perdre le fruit du précieux labeur fourni en 1904 et de conserver une documentation complète et précise, au courant de tous les progrès accomplis dans l’œuvre de civilisation que nous poursuivons dans ces pays, de reprendre les travaux de vos prédécesseurs et de les compléter pour chacun de vos cercles respectifs par l’addition des renseignements de toute nature recueillis et l’enregistrement des faits nouveaux qui se sont produits pendant les cinq dernières années.

La présente circulaire a pour but de vous inviter à cette tâche dont l’intérêt et l’utilité pratique ne peuvent vous échapper.

Afin de faciliter votre travail et de donner aux rapports que vous aurez à établir et à m’adresser avant le 1er août prochain, le caractère d’uniformité qui leur est indispensable pour en rendre la lecture et la coordination plus aisées, j’ai fait dresser le canevas ci-joint qui reproduit dans ses dispositions essentielles le programme adopté primitivement pour l’établissement des premières monographies, tout en laissant de côté un certain nombre de questions ayant perdu leur raison d’être ou ne présentant plus qu’un intérêt relatif au point de vue particulier qui nous occupe.

Je crois n’avoir aucune recommandation spéciale à vous faire touchant les matières qui doivent solliciter plus particulièrement votre attention et comporter des développements plus ou moins longs suivant l’importance qu’elles ont dans votre cercle. Il vous appartient de traiter chacune d’elles suivant l’intérêt qu’elle présente au point de vue local.

Je sais que je puis compter sur tout votre dévouement et je ne doute pas que vous n’ayez à cœur d’apporter tous vos soins à l’établissement et à la rédaction du travail que je vous confie.

Je ne manquerai pas, d’ailleurs, de tenir compte à ceux d’entre vous qui se seront particulièrement fait remarquer par la façon dont ils se seront acquittés de leur tâche.

Bamako, le 15 janvier 1909.

Clozel.

[26]QUESTIONS A TRAITER

PREMIÈRE SECTION

Formation historique et ethnique des provinces qui constituent le cercle. — Nomenclature des groupes ; leur origine ; leurs rapports ou leurs affinités avec les autres groupes de la Colonie.

DEUXIÈME SECTION

Organisation politique, administrative et judiciaire indigène qui a précédé l’exercice de notre autorité.

TROISIÈME SECTION

Renseignements géographiques. — Notes succintes sur les nouvelles constatations ou remarques qui auraient pu être faites depuis 1904 concernant le climat, la nature du sol, la végétation (notamment les essences utiles) et la faune terrestre, aérienne ou aquatique.

QUATRIÈME SECTION

Renseignements économiques :

a) Principales cultures d’exportation (arachides, coton, indigo, riz, caoutchouc, sisal et autres textiles, etc.).

b) Principales cultures indigènes ; leur avenir économique.

c) Pâturages. Leur nature, leur superficie.

d) Elevage du bétail d’alimentation. Nature des troupeaux, leur nombre, valeur des laines et peaux. Leur production, leur avenir économique.

e) Elevage des bêtes de somme, chevaux, ânes, chameaux, bœufs porteurs ; principaux centres d’élevage.

f) Carrières, mines, salines en exploitation.

g) Industries indigènes. Progrès accomplis depuis 1904.

h) Exploitations agricoles. Leur nombre, leur importance. Jardins d’essais et pépinières, etc.

CINQUIÈME SECTION

Main-d’œuvre. — Son importance et sa nature. Taux des salaires.

SIXIÈME SECTION

Commerce. — Indications générales sur la nature et l’importance du[27] commerce. Chiffres globaux du mouvement commercial pendant les cinq dernières années. Principaux marchés. Principales maisons de commerce. Nature de leurs transactions. Colporteurs. Nature de leur trafic. Moyens de transport. Caravaniers maures ou autres.

SEPTIÈME SECTION

Religion. — Progrès de l’islamisme et des sectes religieuses. Marabouts principaux. Etablissements religieux : leur nombre, leur importance.

HUITIÈME SECTION

Langues. — Dialectes parlés. Nombre d’individus parlant chaque dialecte.

NEUVIÈME SECTION

Instruction publique. — Ecoles publiques laïques ; écoles confessionnelles ; écoles coraniques. Leur nombre, leur importance, leur fonctionnement ; population scolaire.

DOCUMENTS A JOINDRE

1o Carte au 1/200.000e indiquant les divisions du cercle par provinces ou cantons et par races (indiquer chaque race au moyen d’une combinaison de hachures séparées par de larges intervalles de manière à conserver à la carte toute sa clarté). Chef-lieu du cercle. Résidences. Principaux centres et marchés indigènes. Lignes et bureaux télégraphiques. Principales routes avec un tableau annexe pour leurs étapes ;

2o Un état numérique des villages groupés par province ou par canton avec les noms des chefs de province ou de canton ; chiffre global de la population de chaque village ;

3o Un état numérique de la population par province ou canton classée par race et religion ;

4o Un état numérique des troupeaux par catégorie de bétail ;

5o Un état numérique des animaux de transport ou de trait.

[29]HAUT-SÉNÉGAL-NIGER

(Soudan Français)

PREMIÈRE SÉRIE

TOME 1

Les Pays — Les Peuples — Les

Langues

PAR

Maurice

DELAFOSSE

Administrateur de 1re classe des

Colonies

[31]AVANT-PROPOS

Le travail dont m’avait chargé M. le Gouverneur Clozel et qui a fourni la matière du présent volume et du suivant n’a trait qu’à la partie de la colonie du Haut-Sénégal-Niger administrée directement par le Gouverneur, c’est-à-dire que je ne me suis pas occupé de la zone comprise entre le Bas-Niger et le lac Tchad, laquelle zone constitue actuellement le Territoire Militaire du Niger et forme l’objet de la troisième série de cette publication, rédigée par M. Brévié.

J’ai divisé l’ouvrage en cinq parties.

La première — le pays — est une étude succincte de la géographie du Haut-Sénégal-Niger ; je n’ai pas cru devoir me livrer à des considérations de longue étendue sur un sujet qui sort de ma compétence particulière et qui, d’ailleurs, va être traité de façon remarquable par M. l’administrateur-adjoint Henry Hubert dans un livre reproduisant les résultats de sa grande mission géologique.

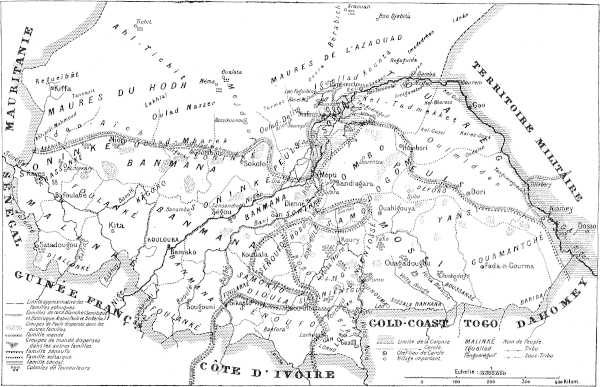

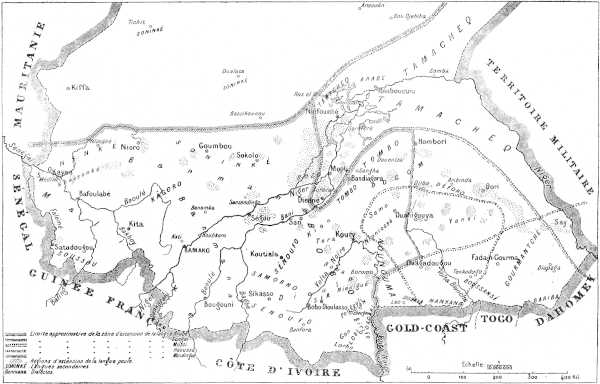

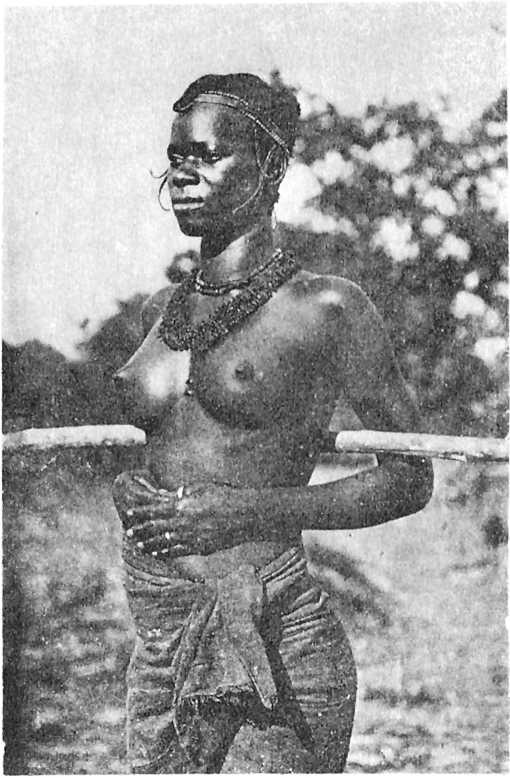

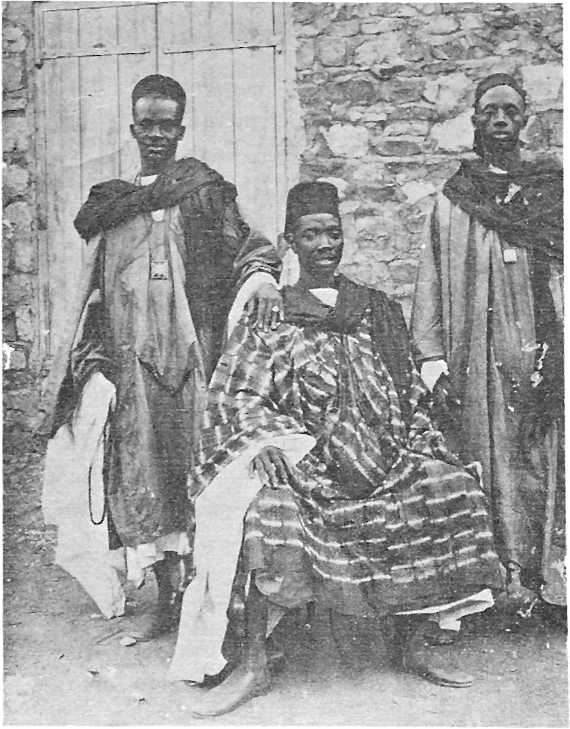

La deuxième partie — les peuples — renferme la nomenclature, la classification et la répartition des divers groupements ethniques qui composent la population indigène de la colonie, avec un coup d’œil sur les origines et la formation probables de chacun d’eux et une description de ses caractères ethnographiques les plus saillants.

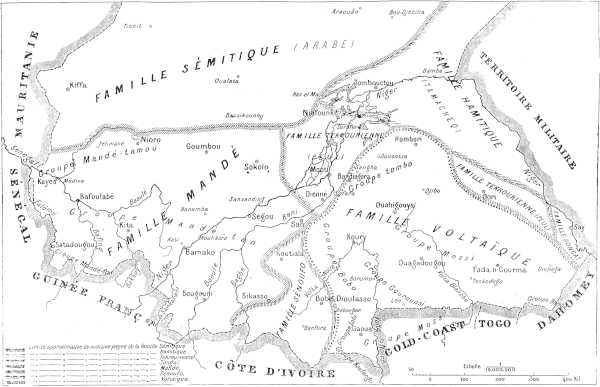

La troisième partie — les langues — est une tentative de classification des nombreux idiomes parlés au Soudan Français, doublée d’un aperçu rapide de la physionomie propre à chaque famille de langues et d’une indication des principales publications relatives à ces langues.

[32]La quatrième partie — l’histoire — est un essai de reconstitution de la vie des Etats indigènes qui se sont succédé ou ont coexisté depuis les temps les plus reculés jusqu’à la période contemporaine, essai basé à la fois sur les quelques documents écrits que nous ont légués les auteurs arabes et les voyageurs européens et sur les traditions orales recueillies de nos jours dans les différents cercles. J’y ai ajouté une sorte de tableau des explorations qui nous ont fait connaître les pays du Haut-Sénégal-Niger, une esquisse de l’occupation française depuis ses débuts jusqu’à l’époque actuelle et enfin un résumé synthétique groupant les principaux faits par ordre chronologique.

La cinquième partie — les civilisations — se compose d’une étude des coutumes constituant en quelque sorte le code civil indigène ; de l’organisation sociale et politique qui a précédé notre occupation du pays et a survécu, dans ses bases fondamentales, à cette occupation ; de l’organisation judiciaire indigène, telle qu’elle existait avant le décret de 1903 et telle qu’elle fonctionne depuis l’application de ce décret ; enfin des religions diverses que professent actuellement nos sujets indigènes et parmi lesquelles l’islamisme, bien que la mieux connue, est loin d’être la plus répandue.

Pour traiter ces différentes matières, j’ai tout naturellement utilisé les monographies des cercles et les coutumiers établis en 1909 conformément aux instructions de M. le Gouverneur Clozel, en groupant les indications qu’ils renferment et les coordonnant de façon méthodique et, au besoin, en les rectifiant.

Mais je n’ai pas cru pouvoir borner ma documentation à ces travaux : quelque excellents que soient certains d’entre eux, quelque richesse d’information que la plupart renferment, ils ne m’ont pas semblé constituer à eux seuls une base suffisamment solide, principalement en ce qui concerne l’histoire des temps passés. Aussi ai-je eu recours à un certain nombre d’ouvrages, dont le dépouillement m’a permis plus d’une fois de compléter ou de préciser des points seulement effleurés dans les notices des commandants de cercle. Là aussi, j’ai cru ne pas devoir me borner à une simple compilation : je me suis permis de faire œuvre de critique, de rejeter certaines affirmations hasardées[33] un peu à la légère, d’en interpréter d’autres à la lumière d’une méthode nouvelle, de comparer les documents écrits avec les traditions orales et de tirer de cette comparaison tout le bénéfice qu’on peut en attendre.

| Delafosse | Planche II |

Fig. 2. — M. le Général Archinard.

Fig. 3. — M. le Général de Trentinian.

Fig. 4. — M. le Gouverneur Général Ponty.

Les relations historiques et géographiques des Arabes, notamment celles des auteurs réputés à bon droit les plus consciencieux, tels que Ibn Haoukal, Bekri, Ibn Saïd, Ibn Batouta, Ibn Khaldoun, Yakout, sans oublier Sa’di et son Tarikh-es-Soudân, m’ont été du plus grand secours. A vrai dire, leurs ouvrages avaient été mis déjà plus d’une fois à contribution en ce qui concerne l’histoire du Soudan, et il semblerait de prime abord que, après les commentaires qu’en ont donnés Ralfs, Barth, Basset, Binger et tant d’autres, il n’y eût plus beaucoup d’inédit à glaner dans cette source d’informations. Cependant j’ai cru m’apercevoir que, malgré la valeur incontestable des traductions que nous possédons de la plupart de ces auteurs, il y avait un intérêt majeur à ne pas s’en tenir uniquement à ces traductions et à recourir au texte arabe lui-même, en particulier lorsqu’il s’agit de lire ou d’identifier des noms de personnes ou de lieux étrangers à la langue et au pays arabes : les meilleurs traducteurs, peu familiarisés avec les langues et la géographie du Soudan et mal aidés par le système de transcription, souvent défectueux, des auteurs arabes, ont défiguré beaucoup de noms propres qu’il n’est en général possible de lire correctement qu’en ayant recours au texte original. De plus, quelques-uns de ces ouvrages relatifs à l’Afrique du Nord et, incidemment, au Soudan, n’ont encore été traduits dans aucune langue européenne, notamment le précieux dictionnaire géographique de Yakout, et, pour ceux-là, force m’a bien été de m’en tenir au texte arabe et de traduire moi-même les passages à utiliser.

Enfin, il m’a paru nécessaire de tenir compte dans une certaine mesure, surtout en ce qui concerne l’ethnographie, la sociologie et la linguistique, de mes travaux personnels antérieurs et des notes et de l’expérience que j’ai été à même d’accumuler durant mes seize années de séjour en Afrique Occidentale, dont neuf ans passés dans la région soudanaise. J’ai cru devoir aussi faire état de renseignements qui m’ont été fournis[34] gracieusement par des savants, des missionnaires, des officiers et des fonctionnaires tels que MM. Chudeau, Brun, Gaden, Figaret, Marc, Vidal, Henry Hubert, etc., auxquels leur compétence spéciale ou leurs études personnelles ont permis de me documenter de façon très précieuse sur quelques points de détail.

Malgré tout, mon rôle dans la rédaction du présent volume a été surtout un rôle de compilateur, d’ordonnateur et de critique, et je tiens à laisser à tous les auteurs anciens et modernes, défunts et vivants, que j’ai mis à contribution, le mérite de leurs travaux.

La bibliographie qu’on trouvera à la suite de la cinquième partie mentionne d’ailleurs, — non pas la liste de tous les livres, mémoires et brochures relatifs au Soudan Français, car cette simple liste ferait presque un volume à elle seule, — mais le titre, le nom de l’auteur et les date et lieu de publication de chacun des ouvrages et documents que j’ai utilisés ou simplement consultés, ainsi que toutes les monographies et tous les coutumiers que M. le Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger a mis à ma disposition.

L’ouvrage se termine par un index alphabétique des noms propres cités dans le texte et des sujets traités, avec renvoi aux pages à consulter.

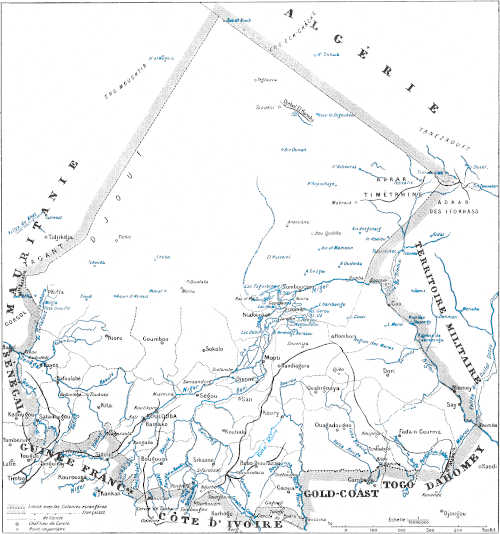

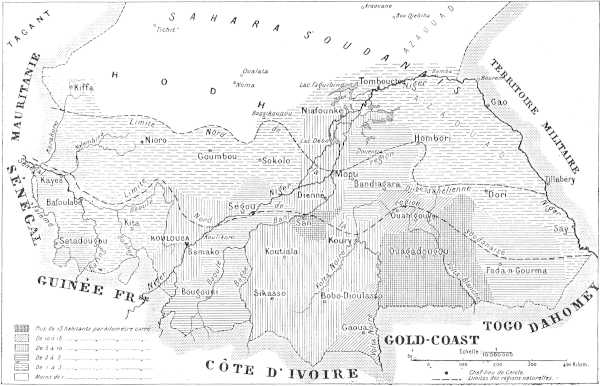

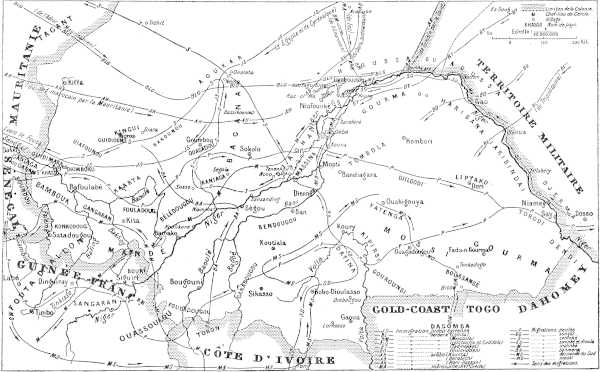

Pour faciliter la lecture de certains chapitres, je les ai accompagnés de cartes hors texte et de croquis établis chacun spécialement en vue des matières traitées dans le chapitre. Ces cartes et croquis ont été exécutés, sur mes indications, par M. Meunier, cartographe du Ministère des Colonies, lequel est également l’auteur de la carte d’ensemble placée à la fin du volume ; parmi les documents récents qui ont servi à l’établissement de cette carte d’ensemble, je dois signaler les cartes fournies en 1909 par les commandants de cercle en même temps que les monographies de leurs circonscriptions respectives.

Paris, le 1er janvier 1911,

M. Delafosse,

Administrateur des Colonies.

[35]PREMIÈRE

PARTIE

Le Pays

[37]CHAPITRE PREMIER[1]

Limites

Etendue et population. — La colonie du Haut-Sénégal-Niger, Territoire Militaire compris, a comme limites politiques et administratives : au Nord, les territoires sahariens relevant du Gouvernement Général de l’Algérie ; à l’Est, le Territoire du Tchad, faisant partie du Gouvernement Général de l’Afrique Equatoriale Française ; au Sud, et de l’Est à l’Ouest, la colonie anglaise de la Northern Nigeria, la colonie française du Dahomey, la colonie allemande du Togo, la colonie anglaise de la Gold Coast, les colonies françaises de la Côte d’Ivoire et de la Guinée ; à l’Ouest les colonie et territoire français du Sénégal et de la Mauritanie.

L’ensemble représente une superficie approximative de 3 millions de kilomètres carrés, peuplée de 5.600.000 habitants environ.

Mais une portion notable de cette superficie, environ 1.200.000 kilomètres carrés, se compose des terrains en partie arides et désertiques qui forment le Territoire Militaire du Niger, peuplé de 800.000 habitants.

[38]Le territoire civil de la colonie, ou Haut-Sénégal-Niger proprement dit, a donc une superficie de 1.800.000 kilomètres carrés environ, soit plus du triple de la superficie de la France, et compte à peu près 4.800.000 habitants, c’est-à-dire une moyenne de 2 habitants et demi (exactement 2,66) par kilomètre carré.

Ainsi réduite à la partie qui, seule, fait l’objet du présent volume, la colonie du Haut-Sénégal-Niger correspond à peu près à l’ensemble des territoires que, par suite d’une longue habitude, on appelle encore communément le Soudan Français.

Ses limites géographiques restent imprécises du côté du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, en raison de la nature désertique de ces régions et de la vie plus ou moins nomade que mènent leurs habitants ; on peut toutefois assigner à ses marches sahariennes, comme confins extrêmes, les points de Tichit au Nord-Ouest, de Taodéni au Nord et de Tessalit (en face et à hauteur de Timiaouine) au Nord-Est : par le premier de ces points, le Haut-Sénégal-Niger touche à la zone d’influence de la Mauritanie, par le second à la zone de pénétration algérienne et par le troisième à la zone d’action saharienne du Territoire Militaire du Niger. Mais en réalité la zone d’administration directe de la colonie ne dépasse guère à l’Ouest le 17° parallèle de latitude nord, soit approximativement la ligne Kiffa-Oualata, tandis qu’à l’Est elle s’étend un peu au Nord du 19° parallèle, soit à la ligne Araouâne-Bou-Djebiha. Au Nord de cette ligne brisée Kiffa-Oualata-Araouâne-Bou-Djebiha, nous exerçons surtout un rôle de police et de surveillance et nous ne possédons pas de postes fixes ni d’établissements permanents.

Limite avec la Mauritanie. — La limite entre le Haut-Sénégal-Niger et la Mauritanie, prise à hauteur de Tichit, est formée d’abord par l’extrême pointe que pousse, entre Tichit et Tidjikja, la région sablonneuse du Djouf, puis par une ligne suivant à peu près le bord oriental des hauteurs qui encerclent le plateau du Tagant, pour contourner ensuite vers l’Ouest la partie méridionale de ces hauteurs jusqu’aux monts Assaba, point de départ de la vallée du Gorgol-Noir.

[39]De ce point, la limite, tournant assez brusquement vers le Sud-Est, va rejoindre vers Fété-Dioullé, au Sud-Ouest de Kiffa, la vallée connue sous les noms de Tartafout, Bakhambora et Karakoro, et la suit depuis Fété-Dioullé jusqu’à son confluent avec le Sénégal, près et en amont du village de Kabou, entre Ambidédi et Bakel.

La limite avec la Mauritanie est ensuite constituée par le Sénégal lui-même, depuis l’embouchure du Karakoro jusqu’à celle de la Falémé ; à partir de ce dernier point, le Sénégal abandonne complètement le Haut-Sénégal-Niger pour donner sa rive droite à la Mauritanie et sa rive gauche à la colonie du Sénégal.

Limite avec le Sénégal. — La limite entre le Sénégal et le Haut-Sénégal-Niger est constituée par la Falémé[2], depuis son embouchure dans le Sénégal, jusqu’au point, situé un peu en amont de Satadougou, où cette rivière est formée par la réunion de la Balinko et de la Koundako. A partir de ce point, c’est la Guinée qui succède au Sénégal comme colonie limitrophe du Haut-Sénégal-Niger.

Limite avec la Guinée. — La limite entre la Guinée et le Haut-Sénégal-Niger est constituée : d’abord par la Balinko ou haute Falémé occidentale, puis par son affluent la Kassaya jusqu’aux collines d’où sort cette dernière ; ensuite, se dirigeant d’une façon générale vers l’Est, par les collines en question, puis par la Dialako, qui en sort également, jusqu’à son confluent avec la Koundako ou haute Falémé orientale. La limite descend alors le cours de la Koundako jusqu’au point où cette rivière reçoit la Kolounko, puis elle remonte le cours de la Kolounko depuis son embouchure jusqu’au mont Sagou, où la Kolounko prend sa source ; la frontière franchit alors le mont Sagou, descend le ruisseau Koroko depuis le versant oriental de la montagne[40] jusqu’au Bafing ou haut Sénégal occidental, descend le Bafing sur 26 kilomètres environ jusqu’au point où il reçoit la Fariko, puis quitte ce fleuve pour se diriger approximativement vers l’Est en décrivant une courbe infléchie vers le Sud qui sépare le cercle de Kita (H.-S.-N.) des cercles de Dinguiray et de Siguiri (Guinée) et qui aboutit au Bakhoy ou haut Sénégal oriental à peu près à hauteur et à l’Ouest de Niagassola. La limite descend le Bakhoy vers le Nord sur 30 à 40 kilomètres, puis le quitte pour se diriger vers l’Est et ensuite vers le Sud, de façon à décrire une sorte d’arc de cercle autour de Niagassola, pour se continuer dans une direction à peu près Sud-Sud-Est jusqu’à ce qu’elle atteigne le Niger à une cinquantaine de kilomètres en aval de Siguiri. La frontière traverse alors le Niger et se dirige vers le Sud-Est jusqu’à la rencontre de la Sankarani et remonte ensuite cet affluent du Niger, en se dirigeant vers le Sud-Sud-Ouest, sur 60 kilomètres environ ; puis elle quitte cette rivière pour se continuer par une ligne en zigzags d’une direction générale Sud-Est (Est-Nord-Est, puis Sud-Sud-Ouest, puis Sud-Est), jusqu’à ce qu’elle atteigne, sur le cours supérieur de la rivière Ouassouloubalé et à 15 kilomètres environ au Nord-Ouest de Maninian, le point de jonction des trois cercles de Bougouni (H.-S.-N.), Kankan (Guinée) et Touba (Côte d’Ivoire).

Limite avec la Côte d’Ivoire. — La limite du Haut-Sénégal-Niger, partant du point précédemment défini, se dirige d’abord vers le Nord-Est jusqu’à la rencontre du Baoulé ou haut Bani occidental, le traverse, continue dans la direction de l’Est jusqu’au Dékou ou Dégou, franchit ce cours d’eau, se dirige vers le Sud-Est jusqu’à la rencontre du Banigbê (appelé aussi Banifing), traverse cette rivière, gagne vers l’Est le Bafing, descend vers le Nord le cours du Bafing pendant 15 kilomètres environ, puis le quitte pour se diriger sensiblement vers l’Est, en passant au Nord de Tengréla, jusqu’au Bagoé ou mieux Bagbê ou haut Bani oriental. Ensuite elle remonte le Bagbê vers le Sud pendant une quarantaine de kilomètres, le quitte pour se diriger sensiblement vers l’Est-Nord-Est, en passant au Nord de Tiorhotiéri[41] et de Toungboro, jusqu’à la rencontre d’une rivière appelée Bani dont elle descend le cours jusqu’à son confluent avec la Léraba ou haute Comoé occidentale, puis descend la Léraba elle-même pendant une centaine de kilomètres jusqu’au parallèle 9° 25′ environ de latitude Nord, point le plus méridional de la colonie. Elle se dirige ensuite vers le Nord-Est, puis vers l’Est, jusqu’en un point situé entre Gagouli ou Galgouli au Nord et Yologo au Sud, point d’où, par une direction générale Sud-Est, elle gagne la Volta Noire entre Kpéré au Nord et Tantama au Sud, par 9° 30′ environ de latitude Nord.